Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

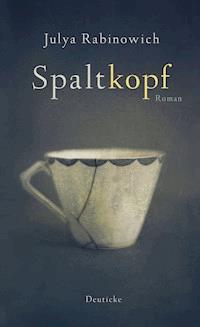

- Herausgeber: Zsolnay, Paul

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Frau wird von ihrem Mann ins Krankenhaus gebracht, zu einer Herzoperation. Die beiden wirken wie Schlafwandler, keiner scheint den anderen wahrzunehmen. Nach einer erfolgreichen Operation kehrt sie schon nach wenigen Wochen nach Hause zurück. Doch schon bald plagen sie Träume, in denen sie mehr lebt als in ihrem realen Leben. Sie findet in den Alltag vor ihrer Operation nicht mehr zurück. Im Krankenhaus begibt sie sich auf die Suche nach dem Herzspezialisten, ihrem Lebensretter, der ihr Herz berührt hat. In der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart ist Julya Rabinowich eine neue Stimme, die aufhorchen lässt. "Herznovelle" ist ein Text über die große Sehnsucht nach einem Leben vor dem Tod.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 124

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Deuticke eBook

Julya Rabinowich

Herznovelle

Deuticke

ISBN 978-3-552-06166-8

Alle Rechte vorbehalten

© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2011

Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Für Günter

Das Herz ist das Zentrum von allem, sagt er

ich frage mich, was mein Zentrum ist

ich habe keines

er ist stellvertretend mein Zentrum

ich sage es ihm

er nimmt das Herz aus meiner Brust

und zeigt es mir und sagt:

Das gehört Ihnen.

Und ich sage:

Das Mängelexemplar können Sie

gratis zur Ansicht behalten.

I. Hasenherz

Bernhard steht im Badezimmer und kontrolliert mich beim Kontrollieren des Spiegelschränkchens. Ich sehe sein besorgtes Gesicht, halb verdeckt von meinem, ein Auge mit dunklem Brillenrand späht hinter meinen Haaren hervor. Ich kann es nicht leiden, wenn er besorgt ist, das überträgt sich und besorgt mich gleich mit. Ich habe eigene Sorgen und benötige seine nicht. Er pflegt sie, seine Sorge, eine Bewegung von mir nicht rechtzeitig mitzubekommen, zu spät zu sein, nicht hilfreich genug, nicht zur Stelle, an der man ihn brauchen könnte.

Ich schließe die spiegelnde Tür, sein Gesicht gleitet mit ihr zur Seite, weg aus meinem Gesichtsfeld, aber ich höre seinen Atem immer noch hinter mir, spüre seinen Körper an der Schwelle. Seine Sorge steht hinter ihm, überragt ihn genau um das Stück, das den Abstand seines Kopfes über meinem ausmacht. Ich habe keine Lust, Teil einer Sorgenmatrjoschka-Serie zu sein.

»Hast du die Koffer schon hinuntergetragen?«, frage ich, um ihn aus dem Weg zu bekommen.

»Ja«, sagt er, »ich wollte nur nachsehen.«

»Ich bin gleich fertig.«

»Ja. Ich weiß.«

Er rührt sich nicht vom Fleck. Die Luft wird knapp im Bad, das warm und feucht ist, ich habe gerade noch eine Dusche genommen, der große Spiegel neben der Wanne ist beschlagen, das Handtuch habe ich achtlos auf den Boden geworfen, weiß mit mintfarbenem Rand auf beigen Kacheln.

Ich hebe meinen Fuß mit sauber manikürten Nägeln und setze ihn auf den Stoff, meine Zehen sinken in die dichten Fasern, die vollgesogen sind mit Feuchtigkeit. Ich sehe im Nebel des Spiegels große rote Flecken auf meiner Haut, die sich über die zarten Fältchen des Dekolletés gebreitet haben. Wenn ich einen solchen Fleck berühre, wird er unheimlich weiß in der Mitte, bevor er in ein noch tieferes Rot wechselt.

Ich werde mich jetzt nicht kratzen.

Die Flecken brauchen Zeit zum Verschwinden.

Ich habe Zeit.

Es riecht nach guter Seife und meinem Parfum. Ich halte die Flasche immer noch in der Hand. Goldener Verschluss mit den Firmeninitialen, zwei C ineinander verschlungen, meine Finger auf der Flasche mit goldenem Ring am Ringfinger, zwei Goldstränge, ebenfalls ineinander verwoben, ich muss dran denken, dass unsere Eheringe von Chanel inspiriert worden sind und dass die Flasche mit »Allure« beschriftet ist, und muss lächeln.

Bernhard lächelt mit.

»Alles wird gut«, sagt er und zwinkert.

»Bitte pack mir das noch ein«, antworte ich und strecke den Arm nach hinten aus und reiche ihm die Flasche, ohne mich umzudrehen.

»Ich habe es vergessen.«

Bernhard verschwindet aus der Spiegelfläche. Ich schließe kurz die Augen. Die Blumen: gegossen. Die Nachbarin wird sicher wieder eine meiner Lieblingspflanzen vergessen. Die Küche geputzt, Lebensmittel eingefroren.

Ob ich auch alle Bücher in den Koffer geschlichtet habe, kann ich beim besten Willen nicht mehr feststellen. Auf meinem Nachtkästchen liegen jedenfalls keine mehr. Aufladekabel, Kopfhörer. Notfalltropfen, die meine wohlmeinende Freundin Carla spendiert hat. In meiner Handtasche stapeln sich bereits mehrere unangebrochene Fläschchen. Ich glaube nicht daran. Aber eingepackt habe ich sie.

Ich gehe nackt durch das Haus.

»Wo bleibst du«, ruft Bernhard.

»Gleich«, sage ich, »du bist doch kein Taxi, oder?«

Mein Kleid hängt über dem Sessel im Schlafzimmer.

Hut, Handschuhe, Mantel darübergeworfen. Hautfarbene Unterwäsche. Das Höschen klebt sich an die noch feuchte Haut, ich muss die Spitze wieder entwinden und über meinem Hintern glattstreichen. Durchsichtige Strumpfhosen, die meine Beine auch im Winter bloß erscheinen lassen. Bequeme Schuhe. Aber elegant. Als ich das Kleid vorsichtig über meine geföhnten Haare ziehe, zittern meine Hände. Ich sehe sie zittern und spüre nichts.

Bernhard steht draußen vor dem Gartenzaun, den Koffer neben sich, die Autoschlüssel kreisen unaufhörlich um seine Finger und klimpern. Als er mich sieht, lächelt er wieder.

»Der Rasen gehört gedüngt«, sage ich, als ich ihm zum Wagen folge. Die Fahrt wird wohl eine halbe Stunde dauern.

+++

Bernhard trägt meinen Mantel hinter mir her, feierlich wie eine Schleppe, meine Tasche aus weichem greigefarbenem Leder drücke ich ihm vor Angst achtlos in die Hand, seine zittert, meine nicht. Sehe ihn an, kurz, lächle und drücke die Klinke auf, Bernhard, der Gang, die Plastiksitze, Wartende in der Kardiologie bleiben hinter mir zurück, die grüne Tür schwingt auf und ich dreh mich weg von Bernhard und gehe hindurch. Der Raum ist sehr eng, der Sessel, in dem die Patienten sich ihrem Schicksal stellen, stößt sofort an meine Knie, ich denke an die teure Strumpfhose. Lege die Hand auf die glatte Rückenlehne und blicke auf.

Er sitzt an seinem Tisch, er sieht nicht auf, obwohl ich bereits mitten im Raum stehe, er blättert in einem weißen Berg aus Papieren und blättert weiter und lässt sich von meiner Anwesenheit nicht stören, als wäre ich ein Eindringling und hätte keinen Termin, und ich stehe da wie bestellt und nicht abgeholt und beginne mich langsam zu ärgern.

Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich warten lässt. Ich sehe von oben auf seinen Scheitel, volles Haar, kleine schmale Brille. Ich räuspere mich, ein wenig arrogant, als wäre mir das bisschen Luft aus leichter Abneigung im Hals stecken geblieben, und er räuspert sich auch, als ob er sich über mich lustig machen wollte, mir meine Überheblichkeit aufzeigen, als ob die Situation nicht schon lächerlich genug wäre. Ich greife nach dem Taschengurt, um die Tasche mit Nachdruck auf die Sitzfläche zu wuchten, und will nicht als Erste grüßen, aber dann fällt mir ein, dass sie bei Bernhard draußen ist, und ich sage:

»Grüß Gott.«

Er lässt seine Papierberge in Ruhe, legt langsam das oberste Blatt hin und sieht mich an. Seine Augen haben eine intensive Farbe, aber ich kann sie nicht einordnen, grau oder blau oder grün.

Er ist schön. Das denke ich im ersten Augenblick, beim nochmaligen Hinsehen vergeht das Gefühl sofort wieder. Sein Gesicht wirkt müde. Diese Müdigkeit löscht die Attraktivität aus. Ich bin eigenartig erleichtert.

»Setzen Sie sich«, sagt er und lächelt sehr professionell.

Deutet mit seiner Hand auf den Plastiksessel.

+++

Das ist alles unwichtig jetzt. Absolut unwichtig. Ich raffe meinen Mantel an mich und gehe zum Ausgang. Ich sehe Bernhard draußen hinter den riesigen Glastüren auf und ab gehen und rauchen. Wir werden schweigend Kaffee trinken und zwei Stunden vertreiben. Er wird mich umarmen und ich werde meinen Kopf auf seine Schulter legen und so tun, als ob heute ein ganz normaler Tag wäre. Ich spüre die Türen hinter mir zugleiten und habe das Gefühl, die Pfote aus der Falle gezogen zu haben. Rechtzeitig.

+++

Ich weiß jetzt, wie seine Augen sind. Grün.

+++

Bernhard ist weg. Alles ist weg. Morgen wird alles anders sein.

+++

»Alles wird gut«, sagt Bernhard mit standhafter Überzeugung aus dem Hörer des Telefons neben meinem Bett. Ich bin schon sehr müde, aber ich kann immer noch nicht einschlafen.

»Du wirst sehen. Denk nur: nie wieder Herzbeschwerden!«

»Ja.«

»Na eben! Dann können wir wieder in die Berge wandern gehen.«

»Ich hasse Bergtouren.«

»Bergluft ist gesund. Du wirst dich daran gewöhnen.«

»Ich will mich nicht daran gewöhnen, weil ich sie nicht mag.«

»Das sagst du nur, weil du noch nicht gesund bist.«

Ich hänge auf und wälze mich im engen Bett hin und her.

+++

Ich habe das Gefühl, dass mein Leben von mir abgeschnitten wurde wie eine alte, gewaltsam abgezogene Haut, die nur noch an kleinen störenden Fleischfetzen hing, die unnötigen Schmerz verursacht haben.

Und keine Wendy weit und breit, die sie mir wieder angenäht hätte.

Nie sind die Wendys da, wenn man sie braucht. Ich stoße meinen Teebecher um, kalte Flüssigkeit rinnt mir über die Füße, ich stehe auf. Tigere in meinem kleinen Zweibettzimmer umher, das nur ein besetztes Bett hat: meines. Draußen leuchtet die Kleinstadt herein, ich habe die Vorhänge dicht zugezogen, die Nacht soll mich verlieren im harten Licht der Neonröhren.

Ich schlage mein Tagebuch auf, stopfe meine alte blutige Haut hinein, in einen einzigen Satz.

»Ich habe Angst.«

Schlage den Deckel zu, werfe das Tagebuch ins Metallnachtkästchen, neben die Bonbonniere von meinen Eltern, neben die Glückwunschkarte von Bernhard.

Ich war früher einmal der Meinung, dass ich anderes machen könnte als das, was ich tue: etwas Kreatives, Spannendes. Etwas, wofür Menschen mich bewundern würden, nicht nur Bernhard. Meine Deutschlehrerin hat mich ermutigt, mich im Schreiben zu üben, sie meinte, ich hätte eine originelle Wortwahl, ein Händchen für Geschichten.

Es wartet um die Ecke

es wartet, um mich anzufallen

in meinem Hals zu stocken

meine Brust zu füllen

an meines Herzens statt

das, an die Rippen gedrückt

empört auf seine Rechte pocht

es hat kein

ich habe Recht.

Haben Sie gut geschlafen?«

Die Schwester ist heiter, geübt, routiniert heiter, sie öffnet die Vorhänge mit Schwung, Licht flutet mein Zimmerchen und blendet mich.

»Ich schlafe immer«, sage ich, »immer gut.«

»Na dann«, sagt sie ohne weiteres Interesse.

»Da liegt Ihr Hemdchen, der Pfleger kommt gleich. Haben Sie Ihre Wertsachen eingesperrt?«

»Ja«, lüge ich.

Es ist mir egal, was mit meinen Sachen geschehen wird, vielleicht sterbe ich in den nächsten dreißig Minuten und brauche sie sowieso nicht mehr. Dass ich gut geschlafen hätte, ist ebenfalls eine Lüge, es stimmt, dass ich nie wach bin, aber die Nacht habe ich trotzdem kein Auge zugetan. Neben meinem Bett steht ein fingerhutgroßer Zwergenbecher mit Beruhigungsmittel, ich nehme es und fühle mich wie Schneewittchen.

+++

Der Raum ist grün und schrecklich. Ich liege zwischen zwei weißen Halbmonden, die riesige Magneten enthalten, eine Bildschirmfläche über mir, und hoffe auf die Narkose. Ich will, dass man mich auslöscht. Sofort. Er betritt den Raum durch einen anderen Eingang als den, durch den ich geschoben worden bin, er trägt eine futuristisch anmutende Uniform in der Farbe der Wände und der Liege, auf seiner Stirn stehen Schweißperlen.

Ich will alles, was hier geschieht, vergessen, bevor es noch begann.

+++

»Schön«, flüstere ich, »schön, dass du da bist«, dann drehe ich mich um und entdecke Bernhards Gesicht an meinem Kopfkissen. Das Zimmer fährt an mir vorbei und sein Lächeln verwischt nach seitwärts.

»Wo«, kriege ich noch heraus, »wo …«

»Alles in Ordnung«, sagt Bernhard und legt die Hand auf meine Stirn, wie er es macht, wenn ich Fieber habe, und der Schatten seiner Finger legt sich über meine Augen.

+++

Am späten Nachmittag kommt er und sieht sich seine Arbeit an. Der Blick erinnert an einen Künstler, der ein wenig zweifelnd das Atelier nach einem Inspirationsschwall wieder aufsucht und noch nicht genau weiß, was ihn dort erwarten wird. Aber nein. Er weiß, was ihn erwartet, ich bin ein folgsamer Frankenstein und liefere keinen Rückfall. Er blickt mich intensiv an und ich werde rot.

+++

Am fünften Tag meines Aufenthaltes beginne ich mein Köfferchen zu packen. Die weißen Lilien, die mein Vater gebracht hat, lasse ich am Gang auf dem Besuchertischchen stehen. Sie sind noch frisch und duften sogar ein wenig, wenn man sich sehr nahe hinsetzt, so nahe, dass der Geruch nach Desinfektionsmittel überlagert wird.

+++

»Soll ich dich abholen?«, fragt Carla am Telefon. Ich höre, dass sie vermutlich geweint hat. Ich will sie nicht durch die Autofahrt nach Hause trösten müssen, lieber würde ich zu Fuß die Straße entlangmarschieren und meinen Koffer durch den braunzerlassenen Schnee ziehen wie einen toten Hund.

»Nein, danke«, sage ich, »Bernhard wird mich abholen.«

»Schon wieder«, sagt sie und klingt beleidigt.

Bernhard kann Carla nicht leiden, weil sie zu unberechenbaren Lachanfällen neigt, die unsere Weingläser im Buffet zum Klingen bringen, sie hat ein umwerfendes Organ und eine umwerfende Figur, wenn ihr Busen vertont werden würde, wäre er »Also sprach Zarathustra«.

Carla scheint sich weder ihrer stimmlichen noch ihrer anderen Qualitäten wirklich bewusst zu sein, obwohl sie ständig davon spricht, von der Bewusstwerdung auf allen neun Ebenen. Die Brustwerdung hat sie mit ausgezeichnetem Erfolg bereits mit fünfzehn erreicht, bevor sie mit zwanzig einen Fetischisten ehelichte. Der Fetischist hatte viel für ihren Oberkörper, aber wenig für Esoterik übrig, was anfangs zu heftigen Auseinandersetzungen führte, die für Carla meistens auf unserer Wohnzimmercouch endeten, bis er sie spätnachts kleinlaut wieder abholte. Mittlerweile hatten sie sich arrangiert und zwei Kinder in die Welt gesetzt, das dritte wurde vermutlich in Griechenland gezeugt, war aber von ihrem Mann als Ausrutscher großzügig annektiert worden, vor allem, weil eine Scheidung ihn teuer gekommen wäre und auch sein Ansehen als Banker darunter gelitten hätte.

Carla regiert ein großes, lichtdurchflutetes Haus, das mit indischen Hochpreismöbeln eingerichtet ist, und einen schönen Garten. Sie lädt mich oft ein, aber ich fahre selten hin, am Wochenende kommt ihr Mann und Montag morgens kehrt er wieder in sein Domizil in der Stadt zurück. Die beiden Ältesten sind schon ausgezogen, das hübsche Kuckuckskind lebt noch bei der Rabenmutter.

Manchmal sagt Carla zu mir, dass sie sich umbringt, aber da ist sie meistens sehr betrunken und ich erinnere sie an die Bachblüten und die Chakren und dann, nach kurzem Nachdenken, auch an ihr jüngstes Kind.

Er greift zwischen meine Rippen

nimmt mein Herz und hebt es heraus.

Meine Rippen sind Kirchengewölbe

in die ein Heiligtum eingebettet ist

er greift in mein Rippengewölbe

und nimmt mein Herz heraus

und sieht es an.

Der Schritt hallt lang in den leeren Räumen meiner Brust.

Ich lege die Lider über meine Augen.

Der Schamane trägt grünes Plastik

und verbirgt seinen Mund und seine Augen vor mir.

Mein Herz schlägt zwischen seinen Fingern

die ganz leicht mitbeben

er hebt es an sein mit grünem Mull verbundenes Gesicht

und haucht.

Bernhard nimmt mein Köfferchen, nimmt meinen Mantel und meine Tasche, nimmt mich wieder zurück in mein altes Leben, das ich hier fast vermisst habe, in meine routinierte Begrenzung des Hauses, der Gesellschaft, der immer gleichen Tagesabläufe, die sich von den immer gleichen Abläufen hier unterscheiden.

Ich ziehe den Vorhang zu, werfe einen letzten Blick aus dem Fenster in den Innenhof des Krankenhauses, der Baum ist blätterleer und nackt, seine Äste fahren im Wind ziellos hin und her.

Der Himmel ist bewölkt, es ist kalt.

Ich werde zu Hause eine Kanne Kräutertee machen, mit Honig gesüßt, und wir werden den Abend mit zwei großen Schalen aus grün gestreiftem Gmundner Porzellan vor dem Fernseher verbringen, vielleicht mit Kerzenschein und dem Duft von Bienenwachs, nichts mehr soll mich an den Desinfektionsmittelgeruch erinnern.

Bernhard hat mir einen Schal mitgebracht, weil er befürchtet, dass ich mich, gewöhnt an die erstickende Klimaanlage des Spitals, draußen verkühlen könnte. Ich lächle ihn an, lege meine Hand auf seine Schulter, streiche über sie, wie ich über unsere Regale streiche, um Staub abzuwischen, der noch gar nicht recht die Möglichkeit bekommen hat, sich darauf anzusammeln.