7,99 €

Mehr erfahren.

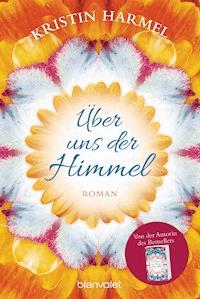

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Journalistin Emily Emerson befindet sich kurz nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter Margaret an einem besonders schwierigen Punkt in ihrem Leben. Da erreicht sie unvermittelt ein mysteriöses Gemälde, das eine Frau unter einem wunderschönen violettfarbenen Himmel zeigt. Schnell erkennt Emily, dass es sich dabei um Margaret handeln muss, doch dem Bild ist nur eine Notiz mit den Worten »Sie war die Liebe seines Lebens.« beigelegt. Emily ist von diesen Zeilen tief bewegt und begibt sich auf die Suche nach dem Absender. Dabei stößt sie auf eine tragische Liebesgeschichte, die auch ihr eigenes Leben nicht unberührt lässt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 541

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Buch

Die Journalistin Emily Emerson befindet sich kurz nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter Margaret an einem besonders schwierigen Punkt in ihrem Leben. Da erreicht sie unvermittelt ein mysteriöses Gemälde, das eine Frau unter einem wunderschönen violettfarbenen Himmel zeigt. Schnell erkennt Emily, dass es sich dabei um Margaret handeln muss, doch dem Bild ist nur eine Notiz mit den Worten »Sie war die Liebe seines Lebens.« beigelegt. Emily ist von diesen Zeilen tief bewegt und begibt sich auf die Suche nach dem Absender. Dabei stößt sie auf eine tragische Liebesgeschichte, die auch ihr eigenes Leben nicht unberührt lässt …

Autorin

Kristin Harmel ist Autorin und Journalistin. Ihre Bestseller Solange am Himmel Sterne stehen und Über uns der Himmel waren in Deutschland ein großer Erfolg und verzauberten auch weltweit viele Leserinnen. Auch ihr neuester Roman Heute fängt der Himmel an erzählt wieder eine bewegende Geschichte von Liebe und Verlust. Kristin Harmel lebt mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in Orlando, Florida.

Von Kristin Harmel bereits erschienen:

Solange am Himmel Sterne stehen

Über uns der Himmel

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Roman

Deutsch von Veronika Dünninger

Für Jason und unseren Sohn:Ihr beide lehrt mich Tag für Tag, dass Liebe größer, stärker und schöner sein kann, als ich mir je hätte vorstellen können. Solange am Himmel Sterne stehen, werde ich euch lieben.

1

Das Telefon klingelte an einem Freitagmorgen, während ich im Bett lag, in Selbstmitleid badete und mir darüber klar zu werden versuchte, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen sollte.

»Du suhlst dich in deinem Elend, stimmt’s?«, sagte Brian Mayer, der bis letzte Woche mein Redaktionsleiter gewesen war, als ich abnahm.

»Du hast mich gefeuert.« Ich zog mir die Decke über den Kopf, um die Morgensonne auszublenden. »Es ist mein gutes Recht, mich in meinem Elend zu suhlen.«

»Emily, du und ich, wir wussten beide, dass das passieren würde. Und du wurdest nicht gefeuert; deine Kolumne wurde aus Budgetgründen gestrichen.« Er seufzte und schob am anderen Ende der Leitung Papiere hin und her. »Außerdem war es sowieso nur Teilzeit. Du hast jede Menge andere freiberufliche Arbeit, um dich über Wasser zu halten.«

»Ja, Zeitungen und Zeitschriften auf der ganzen Welt warten heutzutage nur darauf, Journalisten ihr Geld nachzuwerfen.« Ich arbeitete als freiberufliche Zeitschriftenautorin, seit ich Anfang zwanzig war. Damals ging es der Branche gut, und man konnte als Freiberufler leicht seinen Lebensunterhalt verdienen, wenn man gewillt war, hart zu arbeiten. Aber im Lauf des letzten Jahrzehnts wurde der Markt von entlassenen angestellten Autoren und Redakteuren überschwemmt, und inzwischen gab es mehr Journalisten als Jobs.

»Nun, ich rufe jedenfalls nicht an, um mit dir über die derzeitige Lage des Journalismus zu diskutieren«, fuhr Brian einen Augenblick später fort. »Sondern weil ich etwas für dich habe.«

Ich trat die Decke von mir und setzte mich auf. »Einen Schreibauftrag?«

»Na klar, weil unser Budget ohne jeden Grund auf einmal erweitert wurde.« Er kicherte. »Nein, ich meine, ich habe ein Päckchen für dich. Es ist heute gekommen.«

»Ist es von einer PR-Firma?« Ich bekam ständig irgendwelche x-beliebigen Sendungen – Gläser mit Erdnussbutter zur Verkostung, CDs zur Besprechung, Musterkleider, die offenbar nie meine Größe waren –, obwohl ich mir neben meiner jetzt abgesetzten Kolumne über Beziehungen ein zweites Standbein als Verfasserin von Starporträts aufgebaut hatte. Es war nicht so, dass ich auf einmal einen aufsehenerregenden Artikel über Erdnussbuttersorten schreiben würde. »Du kannst es einfach wegwerfen oder einem Praktikanten geben.«

»Nein, ich glaube, das hier ist etwas anderes.« Ich konnte hören, wie er noch mehr Papiere hin und her schob. »Es ist eine lange Papprolle, ein Poster oder so. Und es ist handschriftlich an dich adressiert. Sieht nicht so aus, als ob es von einer PR-Firma kommt.«

»Wer ist der Absender?«

»Es ist von einer Kunstgalerie in München, Deutschland.«

»Deutschland?« Ich war sprachlos; meine Kolumne war nur in US-Zeitungen erschienen. Wer sollte mich aus Deutschland kontaktieren wollen?

»Ich schicke es dir mit FedEx, okay? Ich wollte dir nur vorab Bescheid geben. Und hör zu, halt durch, okay? Es wird bei dir bald wieder aufwärtsgehen. Du bist sehr talentiert.«

»Na klar.« Ich legte auf, bevor ich ihm sagen konnte, was ich wirklich dachte – dass »sehr talentierte« Leute nicht von Jobs gefeuert wurden, die sie die letzten drei Jahre erledigt hatten. Zugegeben, ich war nie eine Vollzeitangestellte der Craig Newspaper Group gewesen, aber sie hatten meine Kolumne, Beziehungsweise, landesweit an dreiundzwanzig Zeitungen verkauft, und ihre Leserzahl ging in die Millionen. Ich war relativ gut bezahlt worden, so gut, dass ich von meinem Einkommen bequem leben konnte, solange ich es jeden Monat mit ein paar zusätzlichen Aufträgen aufbesserte. Ich dachte, ich würde den Zusammenbruch des Freiberuflermarktes überleben, aber offenbar hatte ich nur Wasser getreten, bis der Untergang begann.

Wahrscheinlich war es sowieso an der Zeit für mich, meine Kolumne zu verlieren. Schließlich kann ein Blinder nur für begrenzte Zeit den Lahmen führen, bevor irgendjemand »Foul!« ruft. Und auch wenn ich auf alles, was ich schrieb, stets große Sorgfalt verwendete, es mit wissenschaftlichen Studien belegte oder mit Zitaten von Freunden und Kollegen untermauerte, erschien die Vorstellung der ewigen Singlefrau mit der dysfunktionalen Familiengeschichte, die anmaßend über Beziehungen schrieb, manchen Leuten einfach nur lachhaft. Tatsächlich führte ich insgeheim eine Akte mit E-Mails und Briefen von Lesern, die mir vorwarfen, eine gescheiterte und verbitterte alte Jungfer zu sein. Vielleicht hatten sie recht. Natürlich gab es auch viele wohlwollende Briefe von Lesern, die mir sagten, ich hätte ihnen durch eine Scheidung hindurchgeholfen oder sie ermutigt, sich mit einem entfremdeten Familienangehörigen zu versöhnen, aber nach meiner Erfahrung neigten die Leute eher zum Schreiben, wenn sie sich über mich ärgerten, als wenn sie begeistert waren. Außerdem benutzten sie mehr Schimpfwörter.

Das Päckchen aus Deutschland war vermutlich ein sarkastisches Wie-man-sich-einen-Mann-angelt-Poster von einem bissigen Leser, der meine Kolumne im Internet gelesen hatte. Es wäre nicht das erste, das ich erhalten hatte. Aber trotzdem, es könnte die erste Beleidigung auf Deutsch sein.

Ich zog mir die Decke wieder über den Kopf und versuchte noch einmal einzuschlafen. Heute war der Tag, an dem mein allerletzter Beitrag erscheinen würde, und ich musste nicht unbedingt wach sein, um der Beerdigung meiner Kolumne beizuwohnen.

Meinen besten Absichten zum Trotz saß ich vier Stunden später im Zentrum von Orlando in einem Restaurant an einem Tisch mit Blick auf den Lake Eola meiner besten Freundin Myra an einem Tisch gegenüber, während sie mir theatralisch mit dem aktuellen Orlando Sentinel vor der Nase herumfuchtelte.

»Du solltest stolz sein«, erklärte sie entschieden. »Im Ernst, Emily, du hast mit dieser Kolumne viel gute Arbeit geleistet, und dein Abschied war wirklich stilvoll.«

»Ich habe dir doch gesagt, ich will heute nicht darüber reden.« Ich nahm einen Schluck Sauvignon blanc. Wein um zwei Uhr nachmittags war völlig akzeptabel, wenn man keinen Job mehr hatte. Genau wie die Tatsache, dass ich bereits bei meinem zweiten Glas war.

»So ein Pech aber auch. Wir werden aber darüber reden, denn Leugnen hat noch nie jemandem geholfen. Um genau zu sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein direktes Zitat aus einer deiner Kolumnen ist.«

»Ich leugne überhaupt nichts.« Ich erhob mein Glas zu einem gespielten Toast. »Ich weise nur darauf hin, dass meine ganze Karriere bis jetzt sinnlos war.«

»Selbstmitleid steht dir nicht.« Sie winkte dem Kellner und bestellte sich noch eine Cola light. Im Gegensatz zu mir hatte sie einen Job, zu dem sie zurückmusste. Sie arbeitete in einem kommunalen Sozialprojekt für Easter Seals Florida, was hieß, dass sie tatsächlich den ganzen Tag anderen Leuten half. »Zum Glück hast du es geschafft, diese ganzen Selbstzweifel aus deinen Kolumnen herauszuhalten.«

Ich zuckte mit den Schultern. Sie hatte recht: auf Papier war ich weitaus ausgeglichener als im wirklichen Leben. Wenn ich doch nur mein ganzes Leben hinter dem Schutz eines Computerbildschirms verbringen könnte.

»Wie ich bereits sagte«, fuhr sie fort, nachdem ihre Cola gekommen war, »diese letzte Kolumne war fantastisch. Und du wirst wieder auf die Füße fallen.«

»Das weiß ich. Ich hatte nur nicht vor, mit sechsunddreißig im Grunde arbeitslos zu sein.«

»Aber sieh es doch so. Du hast keine Verpflichtungen, nichts, was dich aufhält. Keinen Ehemann, keine Kinder. Du kannst buchstäblich alles tun. Völlige Freiheit.«

Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Ja, ich Glückspilz. Ewig Single und kinderlos. Der Traum einer jeden Frau.«

Myra furchte besorgt die Stirn. »So habe ich es nicht gemeint.«

»Ich weiß.« Trotzdem, die Worte schmerzten, vor allem da Myra wusste, dass diese Aussage nicht ganz stimmte. Ich hatte ein Kind – das ich aber vor einer halben Ewigkeit zur Adoption freigegeben hatte. Jetzt war das Mädchen gerade achtzehn geworden, selbst eine Erwachsene, und die Sinnlosigkeit meines eigenen Lebens wurde mir mit voller Wucht bewusst. Was hatte ich mit dieser ganzen angeblichen Freiheit angefangen, die mir die Aufgabe meines Babys beschert hatte? Im Grunde gar nichts, während mein Kind unter dem Dach anderer Leute vermutlich zu einer erwachsenen Frau erblüht war.

Myras Miene veränderte sich, und ich konnte sehen, dass sie jetzt ebenfalls an Catherine dachte – das war der Name, den ich meiner Tochter gegeben hatte, bevor eine Krankenschwester sie eilig wegbrachte. Vor vier Jahren hatte ich mich ihr anvertraut, und es hatte mir gutgetan, endlich mein Herz auszuschütten. Ich trug die Geschichte der Existenz meiner Tochter in irgendeinem tief verborgenen Winkel meines Herzens mit mir herum, an einem Ort, an dem ich die Teile meines Lebens aufbewahrte, die ich in Erinnerung behalten und zugleich vergessen wollte.

»Ich wollte nicht sagen, dass du kein Kind hast«, entschuldigte sich Myra leise. »Das war wirklich gedankenlos von mir.«

Ich schüttelte den Kopf, um eine ungerührte Miene bemüht. »Schon gut. Ich meine, hey, du hast ja recht. Ich habe sie aufgegeben, oder? Sie ist jetzt das Kind einer anderen, nicht meines.«

Aber obwohl ich Catherine seit dem Tag ihrer Geburt nicht mehr gesehen hatte – und obwohl ich wusste, dass ihre neuen Eltern ihr zweifellos einen anderen Namen gegeben hatten –, war sie irgendwo tief in mir noch immer mein Kind. Ich würde sie immer lieben; ich würde mich immer fragen, wie es ihr ging; ich würde immer Angst haben, dass ich sie mehr verletzt als ihr geholfen hatte, indem ich sie weggab. Sie war in meinem Blut, in meinen Knochen, und selbst nach all diesen Jahren war sie fast immer mein erster Gedanke, wenn ich morgens aufwachte. Ich hatte im Internet auf peinlich vielen Adoptions-Suchforen und Chatrooms Anfragen gepostet, in der Hoffnung, sie eines Tages zu finden, nur um zu hören, dass es ihr gut ging. Aber bis jetzt war sie noch nicht aufgetaucht.

»Und, hast du das, was du hier gesagt hast, ernst gemeint?« Myra fuchtelte mir wieder mit meiner Kolumne vor der Nase herum. »Das mit dem Verzeihen?«

Ich blinzelte, zog mich langsam vom Rand der Klippe des Selbstmitleids zurück. »Ich meine immer ernst, was ich schreibe.« Es war eine aalglatte Antwort, nicht gelogen, aber auch nicht die ganze Wahrheit. In meiner Abschiedskolumne ging es darum, nach vorn zu blicken, einen Schritt in die Zukunft zu tun, und ich hatte geschrieben, der Schlüssel, um das auf eine gesunde Weise zu tun, läge darin, Verletzungen der Vergangenheit loszulassen. Groll steht uns dabei im Weg, Beziehungen aufzubauen und zu kitten, hatte ich geschrieben. Es ist nur so, dass das Loslassen nicht immer so einfach war, wie es sich anhörte.

»Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du auf deinen eigenen Rat hörst und dir selbst verzeihst«, sagte Myra. »Vielleicht hast du das Gefühl festzustecken, weil du dich noch immer schuldig fühlst, weil du deine Tochter aufgegeben hast.«

»Nein, das tue ich nicht.« Meine Antwort kam prompt, und ich wusste, dass mein fehlender Blickkontakt Myra alles sagte, was sie über den Wahrheitsgehalt meiner Worte wissen musste.

»Emily.« Myra schüttelte seufzend den Kopf. »Hör zu, wir hatten das alles doch schon einmal. Du hast damals die bestmögliche Entscheidung getroffen. Es war kein selbstsüchtiger Akt, sondern ein selbstloser. Du warst mit achtzehn der Aufgabe nicht gewachsen, ein Kind großzuziehen, vor allem nicht, nachdem deine Mom eben erst gestorben war. Du hast eine Entscheidung getroffen, um ihr ein besseres Leben zu bieten.«

Ich sah hinunter auf mein Weinglas, das zu meiner Überraschung bereits leer war. »Ich weiß.« Und ich wusste es wirklich. Ich hatte die Entscheidung aus den richtigen Gründen getroffen. Aber das hieß nicht, dass ich sie nicht ständig infrage stellte. Außerdem steckte hinter der Geschichte mehr als das, was ich Myra erzählt hatte. Kein Mensch auf der Welt – außer meiner Grandma Margaret, die Anfang des Jahres gestorben war – kannte die ganze Wahrheit. »Im Nachhinein zeigt sich, dass es für jemanden, der am liebsten den Kopf in den Sand steckt, vielleicht nicht die beste Entscheidung war, eine Beziehungskolumne zu schreiben«, sagte ich, als ich aufsah und Myra mich noch immer wissend musterte.

Sie lächelte. »Vielleicht war es aber auch das Beste, was du tun konntest, denn es hat dich gezwungen, damit anzufangen, dich mit einigen deiner eigenen Dämonen zu konfrontieren. Aber jetzt beginnt die harte Arbeit.«

»Die harte Arbeit?«

Sie sah lachend auf die Kolumne. »Ich werde hier die sehr weise Emily Emerson zitieren, also wappne dich: ›Vielleicht ist Ihnen in der Vergangenheit Unrecht widerfahren, aber wenn Sie keinen Weg finden, um diesen Groll loszulassen, dann sind Sie selbst dafür verantwortlich, dass Sie sich hinunterziehen. Finden Sie daher einen Weg zu verzeihen, selbst wenn es schwer ist.‹« Sie hielt einen Moment inne und lächelte mich an. »Also, ich frage dich noch einmal. Hast du das, was du hier gesagt hast, ernst gemeint?«

Ich sah in meinen Schoß und nickte.

»Gut. Dann lass deinen Worten Taten folgen, liebste Freundin. Fang an, dir selbst zu verzeihen.«

»Aye-aye, Captain«, sagte ich matt, während ich dem Kellner ein Zeichen gab, um noch ein Glas Wein zu bestellen. »Ich werde mich sofort darum kümmern.«

Aber in Wahrheit wusste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte.

Zwei Tage später klingelte es an der Tür, als ich gerade das Porträt einer hiesigen Triathletin für das Runner’s-World-Magazin zu Ende schrieb. Die Zeitschrift war einer meiner halben Stammkunden, und Aufträge wie dieser, bei dem man etwas Gutes für die Welt tat, gefielen mir besonders gut. In diesem Fall war die Frau, über die ich schrieb, eine Athletin, die dreimal an Brustkrebs erkrankt war und lief, um das öffentliche Bewusstsein dafür zu stärken. Es hatte mir viel Freude bereitet, letzte Woche bei einem Lunch in Winter Park, einem Vorort von Orlando, ein Interview mit ihr zu führen.

»Komme!«, rief ich, aber bis ich die Haustür erreichte, war der FedEx-Laster bereits dabei wegzufahren, und ein Pappzylinder lehnte auf meiner Veranda vor dem Haus. Erst nach einem Moment erinnerte ich mich, dass Brian versprochen hatte, mir die Papprolle aus Deutschland nachzusenden. Ich hob sie auf und nahm sie mit ins Haus, noch immer überzeugt, dass es nur ein weiterer Scherz von einem unfreundlichen Leser war. Aber meine Neugier siegte, daher entfernte ich das Klebeband an einem Ende und nahm die Kappe ab. Ich zog den Inhalt heraus und stellte die Versandrolle beiseite.

Noch bevor ich es entrollte, wusste ich, dass ich kein Poster in der Hand hielt. Das Papier war dick und weich, fast wie Stoff, und als ich es zu entrollen begann, fiel ein kleiner verschlossener Umschlag heraus, den ich rasch wieder aufhob. Dann lehnte ich das, was sich als kleines Gemälde herausstellte, auf meinen Küchentisch an die Wand.

Plötzlich war ich wie erstarrt und konnte den Blick nicht mehr abwenden.

Es war ein stark strukturiertes Aquarell einer Frau, die mitten in einem, wie es aussah, Maisfeld stand, das Gesicht deutlich zu sehen, während sie in die Ferne starrte. Sie trug ein rotes Kleid, zerschlissen an den Rändern und am rechten Ärmel eingerissen, und ihre Miene war entschlossen und wehmütig zugleich. Der Himmel im Hintergrund war auffallend tiefviolett. »Was zum …?«, murmelte ich, während ich mit den Fingern über das Gesicht der Frau glitt.

Sie sah genauso aus wie eine jüngere Version meiner Grandma Margaret. Ich hatte erst vor zwei Monaten in meiner Beziehungsweise-Kolumne über ihren Tod geschrieben, und auf dem alten Familienfoto, das dem Text beigefügt war – eine Aufnahme meiner Großmutter, auf der sie die Hand meines Dads hielt, als er ein kleiner Junge war –, konnte sie nur ein paar Jahre älter gewesen sein als die Frau auf dem Bild vor mir.

Seltsam atemlos und erschüttert, griff ich nach dem Umschlag, riss ihn am Falz auf und entnahm ihm eine kleine Notizkarte.

Ich habe Ihre Kolumne gelesen, und Sie irren sich, stand da in eleganter Kursivschrift. Ihr Großvater hat nie aufgehört, sie zu lieben. Margaret war die Liebe seines Lebens.

Die Karte war nicht unterzeichnet, und das schwere, teuer aussehende Kartonpapier war unpersönlich. Es gab keinen Hinweis auf den Verfasser, auch wenn es offensichtlich jemand war, der mich glauben machen wollte, dass er oder sie meinen Großvater kannte. Aber das war unmöglich. Der Mann verschwand noch vor der Geburt meines Vaters. Grandma Margaret verstummte jedes Mal, wenn ich nach ihm fragte, aber ich wusste, dass er sie verlassen hatte, genau wie mein Vater meine Mutter und mich verlassen hatte.

Genau das war vor zwei Monaten Thema meiner Kolumne gewesen: wie sich die Entscheidungen eines Elternteils von einer Generation auf die nächste auswirken. Ich hatte darüber geschrieben, was für ein liebevoller Mensch meine Großmutter war, dass ihr aber immer irgendetwas zu fehlen schien, als wäre ein Teil von ihr entfernt worden. Ich spekulierte, dass mein Vater – der aufgewachsen war, ohne zu wissen, wer sein eigener Vater war – sowohl die Abwesenheit des Mannes als auch die Abwesenheit der vollen Aufmerksamkeit seiner Mutter spürte. Grandma Margaret schien immer im Begriff abzudriften, und selbst nach ihrem Tod fühlten sich die Dinge irgendwie unvollendet an. Tatsächlich hatte ich erst nach ihrem Tod eine letzte Nachricht auf meiner Mailbox von ihr erhalten. Ich muss dich sehen, Emily, hatte sie mit schwacher, krächzender Stimme gesagt. Bitte komm, sobald du kannst, Liebes. Sie hatte sie vor dem Morgengrauen am Tag nach dem Valentinstag hinterlassen, nur Stunden, bevor sie den letzten Atemzug tat, und ich hatte die Nachricht einfach verschlafen.

Ich beendete die Kolumne, ohne zu erwähnen, wie ich selbst in die Fußstapfen meiner Familie getreten war, aber im Grunde meines Herzens war es genau das, worum es in dem Artikel ging: Meine Angst, dass ich, ohne mir dessen bewusst zu sein, denselben Weg beschritt wie mein Vater und meine Großmutter. Schließlich hatte ich seit Jahren keine richtige Beziehung mehr gehabt, und ich hatte meine eigene Tochter verlassen, oder? War ich dazu verurteilt, genauso zu werden wie die beiden? Lag es mir im Blut? Am Ende des Artikels hatte ich die Leser ermuntert, über ihre Familiengeschichten nachzudenken und sich den Dingen zu stellen, die ihre eigenen Beziehungen beeinflussten, bevor es zu spät war. Mir war bewusst, dass die Kolumne nur ein weiteres Beispiel dafür war, wie ich es versäumte, selbst zu praktizieren, was ich predigte.

Ich versuchte logisch zu denken, während ich auf das Gemälde starrte. Vielleicht war es gemalt worden, nachdem meine Kolumne erschienen war, von jemandem, der unser Familienfoto als Modell verwendet hatte? Aber ich wusste, dass das nicht stimmte; die Leinwand war an den Rändern leicht vergilbt, ein Hinweis darauf, dass sie viele Jahre alt war, und die Miene auf dem Gesicht der Frau war genau wie die meiner Großmutter, wenn sie tief in Gedanken versunken war, obwohl sie auf dem Foto in der Kolumne sanft gelächelt hatte. Ich war mir fast sicher, dass es von jemandem gemalt worden war, der sie gekannt hatte. Aber war die Notiz ein Hinweis darauf, dass der Künstler mein lange verschollener Großvater war?

Ich musste herausfinden, woher das Bild gekommen war. Ich googelte den Namen der Galerie und wählte dann die Telefonnummer, die auf ihrer Webseite angegeben war.

Aber während das Telefon mehrmals klingelte, rechnete ich mir rasch aus, dass es in München bereits fast neun Uhr abends war. Ich wunderte mich nicht, als sich ein Anrufbeantworter einschaltete. Ich verstand kein Wort Deutsch, daher hatte ich keine Ahnung, was die Bandansage bedeutete, aber nach dem Signalton begann ich zu sprechen, in der Hoffnung, dass irgendjemand dort Englisch konnte.

»Hi. Mein Name ist Emily Emerson, und ich habe eben ein Gemälde von Ihrer Galerie erhalten, ohne einen Hinweis darauf, wer der Absender ist. Es ist ein Porträt einer Frau, die in einem Feld steht, mit einem wunderschönen Himmel dahinter. Könnten Sie mich bitte anrufen, sobald es Ihnen möglich ist?« Ich hinterließ meine Nummer, legte auf und verbrachte dann die nächsten zehn Minuten in meiner Küche damit, einfach nur auf das vertraute Gesicht meiner Großmutter zu starren. Schließlich griff ich wieder zum Telefon, holte einmal tief Luft und rief den letzten Menschen an, mit dem ich reden wollte.

»Hi«, sagte ich, als mein Vater abnahm. Seine tiefe Stimme war mir schmerzlich vertraut, obwohl ich seit fast acht Monaten nicht mehr mit ihm gesprochen hatte. »Hier ist Emily. Ich – ich muss dir etwas zeigen.«

»Emily?« Ich hasste es, wie hoffnungsvoll er klang. Als dächte er, ich würde endlich die Tür zu einer Beziehung aufstoßen. Aber darum ging es hier nicht. »Natürlich. Ich komme sofort vorbei.«

2

Eine halbe Stunde später stand mein Vater vor meiner Tür, in einer frischen dunkelgrauen Hose, einem hellblauen Hemd und einer grauen Krawatte. Offenbar war er gleich vom Büro hergekommen. Er sah schmaler aus als damals, als ich ihn zuletzt bei der Beerdigung meiner Großmutter im Februar gesehen hatte, und ich wunderte mich, wie sehr er gealtert war. Seine Haare waren fast völlig weiß geworden, und die Falten in seinem Gesicht waren tiefer als je zuvor.

»Hallo, Schatz«, sagte er, während er mich von der Türschwelle hoffnungsvoll anstarrte.

»Komm herein.« Ich wandte mich ab und ging in Richtung Küche, bevor er irgendetwas Peinliches wie eine Umarmung versuchen konnte.

Mein Vater lebte jetzt auch in Orlando; er war vor sieben Jahren von Miami hierhergezogen, offenbar in der Hoffnung, wieder eine Beziehung zu mir aufzubauen. Er hatte sogar eine Niederlassung seiner Firma, Emerson Capital Investments, in der Orange Avenue im Stadtzentrum eröffnet, um einen Grund zu haben, in meiner Nähe zu sein. Ich wollte öfter in Orlando sein, um uns die Chance zu geben, einander kennenzulernen, hatte er gesagt, als er mich damals aus heiterem Himmel anrief. Seitdem hatte er sich pflichtschuldig alle zwei Wochen gemeldet, aber ich ließ seine Anrufe fast immer auf die Mailbox gehen und löschte die meisten seiner Nachrichten, ohne sie abzuhören. Was gab es denn schon zu sagen?

Er hatte meine Mutter und mich verlassen, als ich elf war, um eine vierundzwanzigjährige Assistentin in seiner Firma zu heiraten. Ihr Name war Monica, und als ich sie das erste Mal traf, sagte ich ihr, dass ich sie hasste und dass sie nicht das Recht hätte, die Ehe meiner Eltern zu zerstören. Sie wiederum sagte meinem Vater, sie wolle nichts mit einer kleinen Göre wie mir zu tun haben, wofür er sich mir gegenüber ein paar Wochen später entschuldigte, als er mir erklärte, warum ich in Zukunft nicht oft von ihm hören würde. Er zog nach Miami, bevor ich die siebte Klasse abschloss, und im Lauf der nächsten zehn Jahre – solange Monica auf der Bildfläche war – hörte ich fast nie von ihm. Es war, als hätte er vergessen, dass er überhaupt ein Kind hatte.

Nach ihrer Scheidung versuchte er sich mit mir zu versöhnen, aber dafür war es zu spät. Das eigene Kind einfach so zu verlassen war unverzeihlich. Noch schlimmer wurde es dadurch, dass er sich selbst nach dem Tod meiner Mutter nicht wieder blicken ließ. Ich war eben achtzehn geworden, als sie starb, daher spielte das Sorgerecht keine Rolle, aber ihm muss klar gewesen sein, wie einsam ich mich fühlte. Offensichtlich war es ihm egal. Er rief einmal an, um mir in knappen Worten sein Beileid auszudrücken, und das war’s. Später kam ich mir wie ein Idiot vor, weil ich den ganzen nächsten Monat bei jedem Türklingeln hoffte, er würde vor dem Haus stehen und darauf warten, mich wieder zu seiner Tochter zu machen.

Bis er wieder auftauchte, in meinem letzten Collegejahr vor dem Journalismusgebäude der Universität von Florida, und um eine zweite Chance bettelte, hatte ich meine Mauern bereits hochgezogen. Inzwischen hatte ich gelernt, dass ich mich auf niemanden außer mich selbst verlassen konnte. Ich hatte ihm nie verziehen, dass er mir diese Lektion so früh in meinem Leben erteilt hatte. Und auch wenn er sich in den letzten paar Jahren immer wieder wortreich auf meiner Mailbox entschuldigt und erklärt hatte, uns zu verlassen sei der größte Fehler seines Lebens gewesen, ließ sich der Schaden nicht mehr ungeschehen machen.

»Ich habe mich so über deinen Anruf gefreut, Emily«, sagte mein Vater jetzt. Er schloss die Haustür sanft hinter sich und folgte mir den Flur entlang. »Ich weiß, ich habe dir vieles zu erklären und vieles wiedergutzumachen, aber …«

Ich schnitt ihm das Wort ab. »Darum geht es hier nicht. Ich habe etwas erhalten, wozu ich dich etwas fragen muss.«

Er wirkte enttäuscht, aber er nickte und folgte mir in die Küche. Ich wies mit einer Handbewegung zum Tisch, und als er das dort aufgestellte Gemälde sah, blieb er abrupt stehen und starrte es an. »Emily, was ist das?«

»Ich glaube, das ist Grandma Margaret.« Ich zögerte kurz. »Oder?«

Er streckte schweigend eine Hand nach dem Bild aus, genau wie ich es eine Stunde zuvor getan hatte. Er glitt über die Konturen des Gesichts seiner Mutter, und als er wieder aufsah, schimmerten überraschend Tränen in seinen Augen. »Woher hast du das?«

»Von einer Galerie in München, Deutschland.« Ich reichte ihm die Notiz. »Es ist keine Unterschrift dabei. Ich weiß nicht, wer es geschickt hat.«

Seine Augen weiteten sich, während er die wenigen Zeilen überflog. »›Ich habe Ihre Kolumne gelesen, und Sie irren sich‹«, las er laut. »›Ihr Großvater hat nie aufgehört, sie zu lieben. Margaret war die Liebe seines Lebens.‹« Er sah auf und erwiderte meinen Blick. »Hier geht es um deine Kolumne vor ein paar Monaten, in der du über den Schaden geschrieben hast, der sich von einer Generation auf die nächste auswirkt.«

Auf einmal schuldbewusst wandte ich mich ab. »Ja.« Ich räusperte mich. »Ich muss mich wohl bei dir entschuldigen. Ich wusste nicht, dass du meine Kolumne liest.«

»Natürlich tue ich das.« Sein Ton war sanft und ohne den erwarteten Vorwurf. »Jede Einzelne. Und eine Entschuldigung ist nicht nötig. Du hattest in allen Punkten recht. Ich habe mich abscheulich benommen.«

»Stimmt. Na ja, wie auch immer.« Ich biss mir auf die Lippe und wandte mich wieder dem Gemälde zu. »Wie sicher bist du dir, dass es wirklich Grandma Margaret ist?«, wechselte ich das Thema.

Er betrachtete das Bild einen Moment. »Ganz sicher, ehrlich gesagt. Gegen Ende ihres Lebens erzählte sie immer wieder dieselbe Geschichte. Sie sagte, an dem Tag, an dem sie meinen Vater kennenlernte, hätte sie ein rotes Kleid getragen, und der Himmel hätte sich violett verfärbt, während die Sonne aufging. Genau wie hier. Es ist genau die Szene, die sie beschrieben hat.« Er schloss für einen Moment die Augen. »Ich fand es immer so traurig, dass der Mensch, der sie am meisten verletzt hatte, auch der war, an den sie am Ende, als ihr Verstand allmählich umnachteter war, gedacht hat. Es war die einzige Zeit in meinem Leben, in der sie ihn aus freien Stücken erwähnte.«

»Sie hat ihn vermisst«, sagte ich leise, mit einem Anflug von Schuldgefühlen, da ich in diesen letzten Monaten nicht viel Zeit mit meiner Großmutter verbracht hatte. Ich war so beschäftigt mit meiner Karriere gewesen, dass ich mir nicht die Zeit genommen hatte, und das würde ich jetzt für immer bereuen. Ich sah wieder auf das Gemälde, glitt mit den Augen über die vertrauten Konturen des Gesichts meiner Großmutter. »Aber was ist mit demjenigen, der das Bild geschickt hat? Meinst du, er oder sie weiß, wer dein Vater ist?«

»Ich wüsste nicht, wie das überhaupt möglich sein könnte. Meine Mutter konnte nicht erklären, was aus ihm geworden ist, aber irgendein Fremder in Deutschland kennt rätselhafterweise unsere Familiengeheimnisse? Das ergibt doch keinen Sinn.«

»Ich weiß. Aber was, wenn es doch stimmt? Was, wenn Grandma Margaret für deinen Vater wirklich die Liebe seines Lebens war?«

Mein Dad wandte den Blick ab. »Und dann ist er einfach verschwunden? Hat nie wieder zurückgeblickt? Und jetzt schickt jemand irgendwelche geheimnisvollen Botschaften, dass er nie aufgehört hat, sie zu lieben?« Er schüttelte den Kopf. »Ich befürchte, das ist sehr unwahrscheinlich.«

Irgendetwas Düsteres begann auf einmal in mir zu rumoren. »Was ist unwahrscheinlich? Dass er sie geliebt hat, sie aber trotzdem verlassen konnte?«

»Na ja, irgendwie schon. Man verlässt die Menschen, die man so sehr liebt, nicht einfach.« Er sah mich an, und auf einmal schien ihm bewusst zu werden, was er soeben gesagt hatte. »Emily, ich habe nicht mich und dich gemeint. Das ist nicht dieselbe Situation.«

Ich blinzelte ein paarmal, jede Verbindung zwischen uns war prompt wieder erloschen. »Na klar. Wie der Vater, so der Sohn, nehme ich an.«

Er wartete, bis ich seinen Blick erwiderte. »Emily, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es gibt nichts, was ich je sagen oder tun kann, um zu ändern, was ich getan habe.«

»Warum versuchst du es dann immer wieder?« Ich hasste die Kälte in meiner Stimme, aber ich fiel jedes Mal in diesen Ton zurück, wenn ich mit meinem Vater redete. Es war einfach leichter so.

»Hör zu, ich bin wegen meines eigenen Ballasts, meiner eigenen Unzulänglichkeiten gegangen. Und ich muss versuchen, dir das zu erklären. Ich muss es bei dir wiedergutmachen.«

»Bitte hör auf.« Auf einmal fühlte ich mich erschöpft. »Ich verstehe, was du sagst. Aber es ändert nichts.« Ich hielt einen Moment inne und sah hinunter auf das Gesicht meiner Großmutter.

»Ich weiß.« Nach einem Augenblick des Schweigens räusperte sich mein Vater. »Und, Emily, was willst du wegen des Bildes jetzt unternehmen? Was meinst du?«

Ich holte einmal tief Luft. »Ich muss herausfinden, wer es geschickt hat und was dieser jemand weiß. Ich will verstehen, was passiert ist.«

»Das will ich auch. Und ich werde dir dabei helfen, so gut ich kann.«

Ich wandte mich ab. »Danke, aber das schaffe ich allein.«

»Warum hast du mich denn dann angerufen?« Der Ton meines Vaters war sanft, aber ich fühlte mich trotzdem angegriffen.

»Ich weiß nicht. Ich dachte, du könntest irgendetwas wissen, was mir vielleicht weiterhilft. Aber ich habe mich wohl getäuscht.«

Mein Vater wandte sich um und starrte wieder auf das Gemälde. »Ich weiß nur«, sagte er nach einer Weile, »dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Und dann war ich selbst nicht besser und habe dir genau dasselbe angetan.« Er sah auf und lächelte traurig, und dann drückte er kurz meinen Arm und wandte sich zur Tür. »Glaub mir, ich will dieser Sache auch auf den Grund gehen.« Auf der Türschwelle hielt er noch einmal inne. »Emily«, sagte er, »ich bin froh, dass du angerufen hast.«

Am nächsten Morgen um kurz nach sechs klingelte das Telefon, riss mich aus einem Albtraum von meinem Vater und Monica, die am Grab meiner Mutter standen und mich verspotteten.

»Hier spricht Nicola Schubert von der Galerie Schubert-Balck in München«, sagte eine Stimme mit starkem Akzent am anderen Ende, sobald ich abnahm. »Ich erwidere einen Anruf von Emily Emerson. Sie sind Miss Emerson?«

»Ja, das ist richtig.« Ich war prompt hellwach, während ich nach Stift und Papier griff.

»Ich hoffe, ich rufe nicht zu früh an. Aber ich wollte mich so bald wie möglich bei Ihnen melden.«

»Kein Problem«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich habe versucht, Sie zu kontaktieren, da ich ein Gemälde von Ihrer Galerie erhalten habe, und ich …«

»Ja, ja«, unterbrach mich Nicola. »Ich weiß Bescheid. Aber ich befürchte, ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Natürlich, Das Mädchen im Feld vor violettem Himmel ist ein wunderschönes Bild.«

»Es hat einen Namen?«

»Nein, nein, so haben wir es nur genannt. Es kam mit sehr wenig Informationen.«

»Aber wer hat es Ihnen geschickt?«, fragte ich. »Und warum?«

»Das versuche ich Ihnen ja zu sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist per Kurier gekommen, mit einer maschinengeschriebenen Notiz.«

»Haben Sie sie noch?«

Sie schnaubte spöttisch. »Bestimmt nicht. Die liegt bereits im Altpapier. Aber ich kann Ihnen sagen, was darin stand. Dass das Geld bereits an die Galerie überwiesen worden sei und dass es mehr als genug sein dürfte, um für die Restaurierung und den Versand aufzukommen – was stimmte. In dem Schreiben hieß es, das Gemälde sei viele Jahre in einem Raum aufbewahrt worden, in dem es zu feucht war, und der Absender lege großen Wert darauf, dass das Gemälde vor dem Weiterversand perfekt restauriert wurde. Der Absender fügte außerdem einen verschlossenen Umschlag bei und bat mich, ihn dem Gemälde beizulegen. Vielleicht werden darin ein paar Informationen genannt.«

»Nein«, sagte ich seufzend, während ich an die rätselhafte Notiz dachte. »Wissen Sie, von wo das Gemälde geschickt wurde? Vielleicht von einer anderen Galerie in München?«

»Ehrlich gesagt, hat sich eine meiner Assistentinnen um den Papierkram gekümmert. Daher habe ich keinerlei Kenntnis über die Herkunft des Bildes.«

»Könnte ich vielleicht mit der Assistentin sprechen?«

»Bettina? Leider nicht. Sie hat vor einem Monat bei uns aufgehört.«

»Gibt es irgendeine Möglichkeit, sie zu kontaktieren?« Ich konnte die Verzweiflung in meiner eigenen Stimme hören. »Ich würde sie nur gern fragen, ob sie sich an irgendetwas im Zusammenhang mit der Herkunft des Gemäldes erinnert.«

Nicola seufzte. »Das ist leider nicht möglich. Sie hat uns unter sehr unschönen Umständen verlassen.«

Ich konnte fast spüren, wie mir ein möglicher Anhaltspunkt nach dem anderen entglitt. »Wissen Sie, warum das Gemälde ausgerechnet Ihrer Galerie geschickt wurde?«

»Weil ich eine der weltweit renommiertesten Restauratorinnen für Kunstwerke dieser Art bin, natürlich.« Ihr knapper Ton verriet mir, dass ich sie beleidigt hatte. »Und der Absender wusste ganz offensichtlich um den guten Ruf meiner Galerie.«

»Und Sie wissen nicht, wer der Maler ist?«

Sie zögerte einen Moment. »Nein. Das weiß ich nicht.« Irgendetwas an ihrer Stimme verriet mir, dass sie mehr wusste, als sie mir sagte, aber bevor ich sie noch etwas fragen konnte, fuhr sie bereits fort. »Nun, Miss Emerson, ich muss mich jetzt wirklich wieder um meine Kunden kümmern. Ich wollte nur so höflich sein, Ihren Anruf zu erwidern. Ich hoffe, Sie haben viel Freude an dem Gemälde. Es ist wunderschön. Ich war verblüfft von der meisterhaften Pinselführung des Künstlers, und ich muss sagen, die Restaurierung hat mir viel Spaß gemacht.«

»Gibt es sonst noch irgendetwas, was Sie mir sagen könnten?«

»Kennen Sie sich mit Kunst aus?«

»Nein, eigentlich nicht.«

»Ich befürchte, dann wären meine fachlichen Erläuterungen reine Verschwendung. Am Telefon lassen sich die Dinge ohnehin nicht richtig erklären. Ich wünsche Ihnen viel Freude an dem Gemälde. Schönen Tag noch.« Sie legte ohne ein weiteres Wort auf und ließ mich mit dem Hörer in der Hand sitzen, während ich mich noch verwirrter fühlte als am Abend zuvor.

3

September 1944

Es war kurz nach sieben Uhr morgens, und Peter Dahler stand allein inmitten eines endlosen Meers aus wogendem Grün. Wenn er die Augen zusammenkniff, konnte er sich fast vorstellen, in einem Boot auf dem Hackensee zu sein, Franz an seiner Seite, während sein Vater die Ruder bediente und seine Mutter den Kopf zum Himmel reckte und sich von den Sonnenstrahlen wärmen ließ. Aber diese Tage waren längst vergangen.

Der Himmel, der in Peters Kindheitserinnerungen lebendig war, strahlte in einem frischen Gletscherblau, aber hier, in dem sumpfigen Farmland, das sich wogend bis zum Lake Okeechobee erstreckte, verwandelte das erste Morgenlicht den Himmel erst in ein verblüffendes Kobaltblau und dann ein samtiges Indigo, das schließlich in ein sanftes Violett überging. In dieser ersten Stunde der Morgendämmerung warf der Himmel einen Schatten über die hoch aufragenden Zuckerrohrstangen und verfärbte die endlosen Zuckerrohrfelder wasserblau, während sich ihre langen, sanften Finger in der Brise wie Wellen kräuselten.

»Hast du noch vor zu arbeiten? Oder willst du den ganzen Tag zum Himmel hochstarren, Dahler?« Harolds Stimme driftete über die Zuckerrohrstangen, holte Peter mit einem Ruck in die Wirklichkeit zurück. Er warf einen Blick über die Schulter, mit einem gezwungenen Lächeln für seinen Lieblingswachposten, den einen, der gewillt war, hin und wieder gegen die Vorschriften zu verstoßen, um Peter einen Blick auf den wunderschönen Sonnenaufgang zu gewähren. An den meisten Tagen begannen die Gefangenen um neun mit der Arbeit, und von ihrem Lager südlich von Okeechobee gab es keine nennenswerte Aussicht. Ihre Baracken lagen in einem Gestrüpp von Bäumen am Rand eines überwucherten Sumpfs versteckt, eine Ermahnung, nahm Peter an, dass sie bei einem Fluchtversuch nirgendwohin fliehen konnten. Aber Harold, mit dem Peter unter anderen Umständen vielleicht befreundet gewesen wäre, schien zu verstehen, dass jemand, der so viel Hässlichkeit auf der Welt gesehen hatte, manchmal auch ein bisschen Schönheit brauchte.

»Entschuldigung«, sagte Peter. Das Englische rollte ihm so natürlich von der Zunge, als wäre es ihm in die Wiege gelegt worden, wenn auch mit dem Hauch eines Akzents. »Ich werde gleich anfangen zu arbeiten. Ich möchte mich noch einmal dafür bedanken, dass Sie mich so früh mit hierhergenommen haben.«

»Keine Ursache.« Harold wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Horizont zu. Peter fragte sich, ob er an das dachte, was weiter im Osten war, jenseits des Ozeans: der entsetzliche Krieg, in dem sie beide nicht kämpften. Peter war auf dem Schlachtfeld gefangen genommen worden, und Harold, rund zehn Jahre älter als er, war einer Einheit der Militärpolizei zugewiesen worden und in den Staaten zurückgeblieben, um Gefangene zu bewachen, während seine Freunde in den Krieg zogen, um ihr Land zu verteidigen. Jetzt saßen sie beide hier fest. »Ich mag solche Morgen auch«, sagte Harold nach einem Moment. »Lass dich nur nicht vom Vorarbeiter dabei erwischen, dass du es langsam angehen lässt, hörst du?«

»Richtig, ja, natürlich.« Peter lächelte noch einmal entschuldigend, schwang sein Zuckerrohrmesser über die Schulter und wandte sich wieder nach Osten. Er würde mit dem Gesicht zum Sonnenaufgang arbeiten, um sehen zu können, wie sich der Himmel in all seine strahlenden Farben verwandelte. Der Tag würde allmählich immer heißer werden, die Moskitos würden mit einem ständigen sanften Schwirren schwärmen, und die Schwüle würde so schwer werden, dass sie ihm fast die Luft abdrückte. Aber in diesem Augenblick war die Welt vollkommen.

In Holzkirchen, der kleinen bayerischen Stadt, in der Peter aufgewachsen war, sahen die Sonnenuntergänge manchmal so aus, auch wenn sich die Farben dort in umgekehrter Reihenfolge darboten: zuerst das milchige Blau, dann das Violett, dann das dunklere Indigo und schließlich das Kobaltblau, das schwarz wie Öl wurde, während es mit der schmalen Linie verschmolz, an der die Erde den Himmel berührte. Es erschien Peter seltsam, dass die Farben, die in Deutschland das Ende eines Tages ankündigten, hier auf der anderen Seite des Ozeans den Beginn eines neuen ausriefen. Sein Ende war sein Anfang geworden.

Peter fand leicht die Stelle, an der am Tag zuvor die Arbeit beendet worden war. In ein paar Stunden würde er Ellenbogen an Ellenbogen mit einem Dutzend anderer Gefangener arbeiten, daher genoss er die Zeit allein und war dankbar, dass Harold ihn in Ruhe ließ. Für einen Moment gab er sich der Vorstellung hin, dass er es tat, weil der Wachmann ihm vertraute, aber so war es natürlich nicht. So freundlich Harold ihm auch begegnete, wusste er doch sehr wohl, dass der Deutsche noch immer der Feind war.

Peter ließ das Zuckerrohrmesser sinken, umklammerte den hölzernen Griff, spürte sein Gewicht in den Händen. Er hatte noch nie eines gesehen, bevor er nach Florida kam. Es ähnelte einem Buschmesser, einer Machete, aber die Klinge war kürzer und dünner, perfekt, um damit durch die hoch aufragenden Zuckerrohrstangen zu schlagen. Die Messer hatten hakenförmige Spitzen, die es den Arbeitern erleichterten, die gefällte Ernte vom Boden aufzuheben, aber trotzdem mussten sich die Männer immer wieder bücken, um das Zuckerrohr einzusammeln, bevor sie es zu den Wagen in der Nähe schleppten. Am Abend litten sie alle Schmerzen und waren mit dem klebrigen Sirup überzogen, der überall um sie herum triefte.

Der Morgenhimmel hellte sich auf, während Peter in seinen Arbeitsrhythmus fand. Sein Messer trennte eine Stange nach der anderen dicht über dem Ansatz ab, und er begann ein vertrautes Spiel zu spielen: Mit jedem Schlag seiner Klinge rief er sich eine Erinnerung an zu Hause ins Gedächtnis.

Zisch: Die Hände seiner Mutter, während sie Brot knetete.

Klatsch: Sein Vater, der morgens die Zeitung las, die Knöchel weiß verfärbt um eine Tasse Kaffee.

Zisch: Franz, der Peters Feldmütze aufsetzte, an dem Tag, bevor er zur Front aufbrach, lachend, da sie noch immer zu groß für seinen Kopf war.

Klatsch: Alle drei, von den Türpfosten umrahmt, während die Sonne hinter ihrem kleinen Häuschen unterging und alle winkten, während Peter zum letzten Mal von ihnen wegging.

Es gab auch schlechte Erinnerungen: wie seine Eltern sich mitunter anschrien, wenn sie glaubten, dass die Jungen schliefen; die Abende, an denen nicht genug Essen auf dem Tisch stand; wie sich die Miene seines Vaters verdüsterte, wenn Peter es wagte, seinen politischen Überzeugungen zu widersprechen; der Morgen, an dem die Kleinmanns, die die Fleischerei am Ende der Straße besaßen, von der SS aus ihrem Haus gezerrt, in einen Lastwagen gestoßen und nie wieder gesehen wurden.

Aber vor allem verspürte Peter Sehnsucht nach dem Land, das er seit vier Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und an Morgen wie diesem, an denen der Himmel in seiner ganzen Schönheit erstrahlte, fühlte er sich seinem Zuhause besonders nahe.

Zuhause. Heimat. Das war das Wort, das Peter auf der Zunge lag, als er sie zum ersten Mal sah.

Sie kam von Osten her, die Erste in einer Reihe von vier einheimischen Arbeiterinnen, die aus dem Meer von Zuckerrohr auf dem Hauptweg auftauchten. Sie trug ein rotes Baumwollkleid, ausgefranst und zerschlissen an den Rändern, und wie sie so ins Morgenlicht getaucht war und sich vor der violetten Dämmerung abzeichnete, sah sie aus wie jemand, der nicht hierhergehörte: ein Filmstar vielleicht oder ein Engel. Ihre langen braunen Haare tänzelten in der morgendlichen Brise hinter ihr her, und sie bewegte sich anmutig und kräftig zugleich. Peter stand wie angewurzelt da, und sein Zuckerrohrmesser hielt auf eine fast komische Weise mitten in der Luft inne.

Vielleicht weil sie die Aufmerksamkeit auf sich spürte, wandte sie sich in Peters Richtung um, und ihre Blicke trafen sich. Sie blinzelte nicht, und er ebenso wenig. Stattdessen hielten sie dem Blick des anderen einen langen Moment stand, beide reglos, als wäre das Leben einfach an Ort und Stelle erstarrt. Oder vielleicht, würde Peter später denken, als er sich den Moment noch einmal vor Augen hielt, bildete er es sich auch nur ein. Vielleicht war sie gar nicht stehen geblieben. Vielleicht hatte sie ihn nicht einmal bemerkt.

Aber sie hatte es getan. Er wusste, dass sie es getan hatte. Schließlich wandte sie den Blick ab und ging weiter, führte die anderen an, die jünger schienen als sie selbst. Er sah zu, wie sie stehen blieb, um die anderen vorangehen zu lassen, in ein anderes Labyrinth aus Zuckerrohr. Und dann, als er schon dachte, er würde sie für immer verlieren, wandte sie sich um, sah nur für einen Moment über die Schulter. Ihre Blicke trafen sich noch einmal, und das genügte, um Peter mit einem Gefühl des Überschwangs und der Hoffnung zu erfüllen, während sie weiterging und in das Feld verschwand.

In jener Nacht träumte er von ihr, dem Mädchen in dem roten Kleid. Eigentlich war es seltsam – nicht nur, dass er sie in seinen Träumen sah, sondern auch die Vorstellung, dass sein Schlaf zum ersten Mal seit fast eineinhalb Jahren süß und friedlich anstatt rastlos und unruhig war. Seit jener entsetzlichen Nacht in der afrikanischen Wüste, der Nacht, in der sein bester Freund Otto in seinen Armen gestorben war, hatte er nicht mehr geschlafen, ohne immer wieder von Blut und Tod zu träumen.

Peter hatte dem Afrikakorps angehört, und obwohl er entsetzliche Dinge über die Bedingungen gehört hatte, unter denen Hitlers Armeen durch Europa marschierten, konnte er sich nicht vorstellen, dass es viel schlimmer war als für ihn und seine Kameraden. Der Sand war überall, endlos, brennend, beißend, und es gab Tage, an denen Peter sich nicht erinnern konnte, wann er das letzte Mal einen Schluck Wasser getrunken hatte. Sie waren General Rommel dorthin gefolgt, aber dann, im März 1943, war Rommel überraschend nach Deutschland zurückgekehrt mit der Begründung, er müsse den Führer vom Ernst der Lage an der afrikanischen Front überzeugen. Aber er war nicht wieder zurückgekommen, und alles war nur noch schlimmer geworden. General von Arnim und der Italiener, General Messe, hatten Rommels Kommando übernommen, und Peter hatte bald begriffen, dass die Männer nicht wussten, was sie taten.

Otto war dort gestorben, und Peter konnte den Mächten nie verzeihen, die sich verschworen hatten, um eine solche Tragödie herbeizuführen. Otto war in derselben Straße wie Peters Familie aufgewachsen, und die beiden waren wie Brüder, seit sie drei Jahre alt waren. Der Altersunterschied zwischen ihnen betrug nur einen Monat, und obwohl die deutsche Wirtschaft um sie herum zusammenbrach, malten sie sich als Jungen in ihrer Fantasie gern unermessliche Reichtümer aus. Sie waren ständig auf Schatzsuche, stellten sich vor, große Abenteurer auf See zu sein, und als sie zehn Jahre alt waren, schlossen sie einen Pakt, dass sie eines Tages zusammen die Welt erforschen würden. Sie waren erst elf, als Hitlers Aufstieg zur Macht begann, und sie waren allein mit ihrer Abneigung gegen den Mann, der, wie sie beide insgeheim fanden, einem nagetierartigen Piraten namens Ratte ähnelte, einer Figur aus einem Kinderbuch, das sie im Sommer zuvor gelesen hatten. Aber offenbar schwärmte ganz Deutschland von dem Mann, vor allem die Familien beider Jungen, daher mussten sie sich in ihr Baumhaus im Wald flüchten, um sich ausgedachte Geschichten von dem hinterhältigen Piraten Ratte zuzuflüstern, der allen Leuten im Land weisgemacht hatte, er sei ihr Retter.

Ein Jahrzehnt später, jetzt keine Jungen mehr, sondern Männer, fanden sich Otto und Peter in einem sandigen, trocken heißen anderen Universum wieder und kämpften für eine Sache, an die sie nicht glaubten. »Weißt du, Peter«, sagte Otto lächelnd in der Nacht, in der er starb, »das habe ich nicht gemeint, als wir Kinder waren und ich sagte, wir sollten die Welt erforschen.«

Peter lachte, trotz seines Hungers, trotz seines Durstes, trotz der Tatsache, dass in dieser unendlichen Wüste überall der Tod lauerte. »Wie, du hast nicht davon geträumt, einen Krieg in Afrika zu führen?«

»Ich denke eher, wir sollten nach Amerika gehen, wenn das alles hier vorbei ist«, erwiderte Otto.

Peter zog eine Augenbraue hoch. »Amerika, sagst du? Aber dort hassen sie uns. Sie sind den ganzen weiten Weg übers Meer gekommen, um Krieg gegen uns zu führen.«

»Kannst du ihnen das verdenken?«, knurrte Otto. »Aber egal. Nach dem Krieg werden du und ich großartige Botschafter für Deutschland sein. Wir werden ihnen zeigen, dass nicht alle Deutschen so sind wie der Rattenpirat.«

Peter lachte, während er die Worte seines Freundes als absurd abtat. Amerika! Er konnte es sich nicht vorstellen. »Du warst schon immer ein großer Träumer, mein Freund. Und jetzt sieh zu, dass du ein bisschen Schlaf bekommst, sonst werden wir zu dem Marsch morgen nicht in der Lage sein.«

Zwei Stunden später riss irgendetwas Peter aus einem tiefen Schlummer. Prompt sprang er von seinem Schlafplatz auf und ging in die Hocke, bereit, gegen einen unsichtbaren Feind zu kämpfen. Aber die Nacht war still, und nachdem er einen langen Moment den Atem angehalten hatte, sah Peter hoch zum Himmel und begriff augenblicklich, was ihn geweckt hatte. In der Finsternis wimmelte es auf einmal von Dutzenden winziger tänzelnder, strahlender Lichter. »Mein Gott«, murmelte er vor sich hin, während er sich wieder hinkauerte. Hier war es wichtig, immer nah am Boden zu bleiben, denn man konnte nie wissen, wo der Feind lauerte. »Ein Wunder.«

Und obwohl die wissenschaftliche Hälfte seines Gehirns wusste, dass die blendenden Streifen über der Dunkelheit die Folge eines Meteorschauers waren, wusste der Romantiker in ihm, dass es viel mehr war als das. Hier, inmitten der Hölle, sah er den Himmel.

»Otto!«, flüsterte er, während er seinen Freund wachrüttelte. »Komm schnell, sieh dir das an!« Er zeigte nach oben, und Otto, der sich noch den Schlaf aus den Augen rieb, folgte dem Blick seines Freundes und stöhnte auf.

»Das ist einfach unglaublich, Peter.« Otto starrte mit offenem Mund zum Himmel. »In welcher Richtung ist Norden?«

Peter zeigte nach links, neunzig Grad von dort, wo der Halbmond am Himmel stand. »Ich glaube, in dieser Richtung.«

Otto stand da und spähte in die Finsternis. Rings um ihn herum schossen noch immer Sterne durch die Nacht. »Ich kann fast Deutschland sehen, Peter«, sagte er. »Sieh nur, die Sterne weisen uns den Weg nach Hause.«

»Setz dich, mein Freund«, sagte Peter lachend, »bevor du dich zur Zielscheibe machst.«

Da explodierte auf einmal die Welt, und ein Kugelhagel schwirrte zischend durch ihr Lager wie ein Schwarm betrunkener Hummeln. »Otto!«, schrie Peter. »Hinlegen!«

Aber es kam keine Antwort von seinem Freund, und während das Lager rings um ihn herum zum Leben erwachte und die Nacht von Rauch erfüllt wurde, der die strahlenden Sterne verdeckte, ließ sich Peter auf die Knie fallen und tastete nach Otto. Er war keinen halben Meter von ihm entfernt gewesen. Wohin war er verschwunden? »Otto? Otto, wo bist du?« Dann berührte Peters Hand irgendetwas Warmes und Nasses, und in einem Sekundenbruchteil begriff er, dass es Ottos Schulter war. »Otto!«, schrie er.

Er beugte sich über seinen Freund, und während noch immer Kugeln durch die Luft flogen und die Deutschen das Feuer erwiderten, versuchte er verzweifelt, Ottos Puls zu finden. Aber er fand nur ein kastaniengroßes tropfendes Loch im Hals seines Freundes, und als er die Hand entsetzt zurückzog, war sie mit Blut überzogen.

»Otto?«, flüsterte er. Aber es war bereits zu spät. Ottos Augen waren weit aufgerissen und starrten reglos in die unendliche Weite hinauf, als könnte er durch den Nebel aus Rauch und Grauen zum Himmel und zu den schönen vorbeifliegenden Sternen darüber sehen. »Nein, mein Freund! Nein!«

Aber es kam keine Antwort.

»Komm schon, Dahler!«, brüllte irgendjemand in dem Chaos.

»Ich kann ihn nicht zurücklassen!«, schrie Peter. Er versuchte Ottos schlaffen Körper von dem nassen Boden hochzuheben, während ihnen die Kugeln um die Ohren flogen.

»Er ist tot!«, brüllte eine andere Stimme. »Leg ihn hin, sonst wirst du auch noch sterben!«

Es gelang Peter, Otto fünfzig Meter weit durch das Lager zu schleppen, bevor zwei Soldaten neben ihm auftauchten, ihn zwangen, Otto loszulassen, und Peter gegen seinen Willen in Sicherheit schleiften. Er hatte sich nie verziehen, dass er seinen Freund in einem Bett aus Blut und Sand allein zurückgelassen hatte. Ebenso wenig hatte er sich die Tatsache verziehen, dass er Ottos Tod herbeigeführt hatte. Wenn er ihn nicht geweckt hätte, um ihm den Meteorschauer zu zeigen, dann wäre sein Freund noch am Leben.

Nur zwei Monate später war der Krieg für Peter zu Ende.

An dem Abend, an dem er gefangen genommen wurde, war er in einem flachen Graben, den er mit bloßen Händen geschaufelt hatte, eingenickt, überwältigt von Erschöpfung und Durst. Als er aufwachte, waren sie von Alliierten umzingelt. Ihr Befehlshaber sprach zu ihnen, sagte den Truppen, es sei an der Zeit, sich den Amerikanern zu ergeben. Und während Peter die Hände in die Luft hob, verspürte er ein überwältigendes Gefühl der Scham. Diese galt jedoch nicht der Niederlage im Kampf, dem Besiegtsein, das zwangsläufig mit der Ergebung verbunden war. Sie galt der Erleichterung, die er darüber empfand, dass sein Krieg für ihn endlich vorbei war.

Seit über einem Jahr fragte sich Peter jetzt, was das alles zu bedeuten hatte, welche Absicht Gott damit verfolgte, ihn von Afrika in diese endlose Weite von Zuckerrohr in der Hitze Floridas zu versetzen. Er hatte die trocken heiße Wüste gegen das feuchte Sumpfland getauscht, den Kontinent Afrika gegen den Kontinent Nordamerika, beide entsetzlich weit entfernt vom Land seiner Geburt. In der ersten Zeit war er krank vor Heimweh gewesen, aber allmählich waren ihm die gute Laune der amerikanischen Wachposten und die reiche Fülle des Landes ans Herz gewachsen. Otto hatte die ganze Zeit recht gehabt.

Jetzt, als Peter aufwachte, das Bild des Mädchens in dem roten Kleid noch frisch im Gedächtnis, fragte er sich einen Moment lang, ob ihn das alles vielleicht genau hierherführen sollte. Das Grauen des Krieges, die Scham der Gefangennahme, die Erschöpfung durch die harte Arbeit: Vielleicht war dieses Mädchen der Grund.

Aber es war verrückt, so zu denken. Er kannte sie nicht einmal. Sie hatten nie ein Wort miteinander gewechselt. Er hatte keine Ahnung, wie alt oder ob sie bereits verheiratet war, ob sie die Deutschen grundsätzlich hasste, wie es offenbar so viele Amerikaner taten.

Aber in dem Traum, den er noch immer hinter seinen Augenlidern sehen konnte, hatte sie ihn angelächelt. Sie hatte gelächelt und gewinkt. Und selbst jetzt, im klaren Licht des Tages, wollte er nichts mehr, als ihr zu folgen.

4

»Vielleicht«, sagte mein Vater, als er am nächsten Montagmorgen anrief, »habe ich eine Spur für dich.«

Das Gemälde lehnte immer noch an der Wand auf meinem Küchentisch, und ich hatte die letzten vier Tage damit verbracht, abwechselnd darauf zu starren und im Internet nach allem zu suchen, was ich über meine Großmutter finden konnte. Sie war im Februar im Alter von achtundachtzig Jahren gestorben, und davor hatte sie ein relativ stilles und zurückgezogenes Leben geführt. In den Zeitungsarchiven konnte ich nur ihren Nachruf und einen Artikel aus dem Jahr 1964 finden, in dem sie von einem Reporter interviewt wurde, als sie ihren Sohn Victor – meinen Vater – zu seinem ersten Collegetag in Yale brachte. Außerdem hatte ich versucht, zusammen mit den Begriffen München, Deutschland und Gemälde nach ihrem Namen zu suchen, nur für den Fall, dass sich irgendetwas ergeben sollte, aber die Treffer waren bedeutungslos. Gestern wurde ich von einem neuen freiberuflichen Auftrag für Seventeen abgelenkt, aber das Geheimnis der Herkunft des Gemäldes ging mir noch immer nicht aus dem Kopf.

»Eine Spur?«, fragte ich skeptisch.

»Ja. Ich kann gar nicht glauben, dass es mir nicht schon früher eingefallen ist. Als meine Assistentin die Trauerfeier organisierte, rief sie jeden aus dem Adressbuch deiner Großmutter an. Einer der Teilnehmer der Feier war ein Mann, mit dem deine Großmutter aufgewachsen war. Er stellte sich bei der Beerdigung vor, aber ich hatte keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.«

»Das verstehe ich nicht.« Ich wusste nur sehr wenig über die Vergangenheit meiner Großmutter; sie wurde 1926 geboren und war auf einer Farm irgendwo in Südflorida aufgewachsen, aber sie hatte den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen, als sie von zu Hause auszog, und sie hatte nie über die Jahre gesprochen, bevor sie meinen Vater Anfang 1946 zur Welt brachte. »Ich dachte, sie hätte diesen Teil ihrer Vergangenheit komplett hinter sich gelassen.«

»Das dachte ich auch. Aber dieser Mann, Jeremiah Beltrain, sagte meiner Assistentin, sie hätten im Laufe der Jahre hin und wieder telefoniert. Außerdem sei er oft bei uns gewesen, als ich ein kleiner Junge war, aber ich kann mich nicht an ihn erinnern.«

»Dein zweiter Vorname ist Jeremiah. Hat Grandma Margaret dich nach ihm benannt?«

»Keine Ahnung. Ich hatte noch nie von ihm gehört.« Er schwieg einen Moment. »Aber jetzt denke ich, dass er vielleicht irgendetwas über die Vergangenheit deiner Großmutter wissen könnte. Es ist immerhin ein Ausgangspunkt. Wenn ich dir seine Kontaktdaten gebe, wirst du mir sagen, was du herausfindest?«

»Okay.« Ich notierte mir die Nummer, die mein Vater mir gab, und bedankte mich bei ihm. Während ich auflegte, fragte ich mich allerdings, warum er sich nicht schon früher überlegt hatte, den Mann anzurufen – bevor das Gemälde gekommen war. Wollte er denn nicht mehr über die Herkunft seiner Mutter wissen? Ich zumindest wollte es mit Sicherheit. Aber das war eben der Unterschied zwischen meinem Vater und mir. Mir bedeutete Familie etwas.

Bevor ich ihn anrief, suchte ich im Internet nach Jeremiah Beltrain; ich sammelte gern so viele Informationen wie möglich, bevor ich mich irgendwo unangekündigt meldete. Aber es gab nicht viel über ihn. Er wurde lediglich in einem Artikel in der Palm Beach Post im Jahr 2006 erwähnt, in dem es um unabhängigen Zuckerrohranbau ging, und die Zeitung beschrieb ihn als einen vierundsiebzigjährigen langjährigen Farmer in einer Stadt namens Belle Creek. Er musste jetzt dreiundachtzig sein – sechs Jahre jünger als meine Großmutter, wäre sie noch am Leben. Wenn sie zusammen aufgewachsen waren, musste ihr Altersunterschied spürbar gewesen sein. Ich fragte mich, woher sie sich kannten.

Ich griff zum Telefon, wählte die Nummer, die mein Vater mir gegeben hatte, und ließ es dreimal klingeln.

»Hallo?« Ein Mann nahm ab, als ich schon auflegen wollte. Er klang atemlos.

»Hi. Ich bin auf der Suche nach Jeremiah Beltrain.«

»Der bin ich. Darf ich fragen, wer das wissen möchte?« Seine Stimme hatte einen misstrauischen Ton angenommen.

»Mein Name ist Emily Emerson«, begann ich. »Ich bin …«

»Margarets Enkelin!«, unterbrach er mich. »Oh, mein Gott! Ich hatte gehofft, eines Tages von Ihnen zu hören, Liebes. Sie war so stolz auf Sie.«

Einen Moment lang sagte ich kein Wort. Ich war verblüfft, dass er genau wusste, wer ich war. »Danke«, antwortete ich schließlich. »Sie beide waren befreundet?«

Er kicherte. »Ich kann mich an keine Zeit erinnern, zu der ich Ihre Großmutter nicht kannte, Emily. Sie war eine wundervolle Frau.«

»Danke. Das finde ich auch.« Ich holte einmal tief Luft. »Nun, ich rufe heute mit einer etwas seltsamen Bitte an. Ich habe kürzlich mit der Post ein Gemälde von einem anonymen Absender bekommen mit einer Notiz, in der stand, mein Großvater habe nie aufgehört, meine Großmutter zu lieben, und sie sei die Liebe seines Lebens gewesen.«

Er holte einmal scharf Luft. »Was?«

»Es ist ein Bild meiner Großmutter. Zumindest glaube ich, dass es das ist. Und ich will verstehen, was das Gemälde und die Notiz zu bedeuten haben, aber ich weiß nichts über ihre Vergangenheit. Sie hat uns nie gesagt, wer der Vater meines Vaters war; sie hat sich immer geweigert, von ihm zu sprechen.« Ich hielt einen Moment inne. »Aber mein Dad hat mir gesagt, dass Sie mit meiner Großmutter aufgewachsen sind. Daher habe ich mich gefragt, ob Sie es vielleicht wissen.«

Ein langer Moment des Schweigens verstrich. »Na ja, ich denke, das ist eine Geschichte, die man besser persönlich erzählen sollte, meinen Sie nicht auch? Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Sie hinunter nach Belle Creek kommen? Es ist ein winziger Ort am Südufer des Lake Okeechobee. Dürfte nicht mehr als ein paar Stunden dauern hierherzukommen, falls Sie noch immer in Orlando leben.«

»Woher wissen Sie, dass ich in Orlando lebe?«

»Ihre Großmutter hat oft von Ihnen gesprochen.« Ich konnte das Lächeln in seiner Stimme hören. »Können Sie mich besuchen kommen?«

Ich sah auf die Uhr. Es war erst zehn Uhr morgens. »Wie wär’s mit heute? Ich kann in etwa einer Stunde von hier losfahren.«

»Das klingt perfekt. Ich glaube, Ihre Großmutter wollte, dass Sie die Wahrheit erfahren, Liebes. Aber manchmal, wenn man mit einem gebrochenen Herzen lebt, ist es zu schwer, den Geschichten, die einen am meisten verletzen, eine Stimme zu geben.«

Er nannte mir seine Adresse und beschrieb mir den Weg vom Highway, und wir legten mit dem Versprechen auf, uns in ein paar Stunden zu sehen.