9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Galvins schienen den amerikanischen Traum zu leben: Don beruflich erfolgreich bei der Air Force, Mimi treusorgende Ehefrau und Mutter von zwölf Kindern. Doch hinter der Fassade ihres schmucken Heims in der Hidden Valley Road verbarg sich eine ganz andere Realität, geprägt von mentalen Zusammenbrüchen, plötzlichen Gewaltexzessen und Missbrauch. Bis zur Mitte der 70er-Jahre erhielten sechs der zehn Galvin-Brüder die Diagnose Schizophrenie. Die Krankheit machte alle zu Opfern, besonders aber die beiden jüngsten der Geschwister und einzigen Mädchen. Der Fall der Familie war so außergewöhnlich, dass das amerikanische National Institute for Mental Health ausführliche Studien mit ihnen machte. Ihre einzigartige DNA war die Basis für bahnbrechende medizinische Fortschritte bei der Behandlung von Schizophrenie, einer Krankheit mit vielen Unbekannten.

In einer herausragenden erzählerischen Tour de Force erzählt New York Times-Bestsellerautor Robert Kolker nicht nur ein Stück unglaublich spannender Medizingeschichte, sondern auch die zu Herzen gehende Geschichte einer Familie, die gegen ihr Schicksal kämpft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 636

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch

Sie waren die amerikanische Musterfamilie, doch über ihnen lag ein Fluch, von dem sie nichts ahnten.

Die Galvins schienen den amerikanischen Traum zu leben: Don beruflich erfolgreich bei der Air Force, Mimi treusorgende Ehefrau und Mutter von zwölf Kindern. Doch hinter der Fassade ihres schmucken Heims in der Hidden Valley Road verbarg sich eine ganz andere Realität, geprägt von mentalen Zusammenbrüchen, plötzlichen Gewaltexzessen und Missbrauch. Bis zur Mitte der siebziger Jahre erhielten sechs der zehn Galvin-Brüder die Diagnose Schizophrenie. Die Krankheit machte alle zu Opfern, besonders aber die beiden jüngsten der Geschwister und einzigen Mädchen. Der Fall der Familie war so außergewöhnlich, dass das amerikanische National Institute for Mental Health ausführliche Studien mit ihnen machte. Ihre einzigartige DNA war die Basis für bahnbrechende medizinische Fortschritte bei der Behandlung von Schizophrenie, einer Krankheit mit vielen Unbekannten.

In einer herausragenden erzählerischen Tour de Force erzählt der amerikanische Journalist und Sachbuchautor Robert Kolker nicht nur ein Stück unglaublich spannender Medizingeschichte, sondern auch die zu Herzen gehende Geschichte einer Familie, die gegen ihr Schicksal kämpft. »Hidden Valley Road« wurde vielfach ausgezeichnet und war ein New York Times-Nummer 1-Bestseller.

Zum Autor

ROBERTKOLKER ist preisgekrönter Journalist, der für das New York Magazine und Bloomberg Business Week gearbeitet hat. Seine Sachbücher sind New York Times-Bestseller, »Lost Girls« wurde unter demselben Titel verfilmt. Robert Kolker lebt mit seiner Familie in Brooklyn.

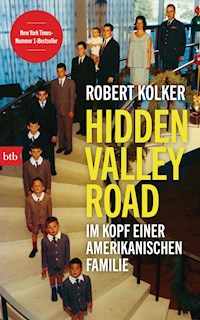

Robert Kolker

HIDDEN VALLEY ROAD

Im Kopf einer amerikanischen Familie

Aus dem Amerikanischen

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel

»Hidden Valley Road. Inside the Mind of an American Family«

bei Doubleday, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Robert Moorman.

Alle anderen Fotos mit freundlicher Genehmigung

von Lindsay Galvin Rauch und Margaret Galvin Johnson.

Copyright © 2020 by Robert Kolker

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: semper smile, München,

nach einem Entwurf von John Fontana/Penguin Random House USA

Covermotiv: Air Force photo, 1961

Autorenfoto: © Jeff Zorabedian

E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN978-3-641-22452-3V003

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Für Judy und Jon

Wahres Durchhaltevermögen zeigt sich erst, wenn man zu einer Familie hält.

Anne Tyler1

INHALT

Prolog

Die Familie Galvin

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Danksagung

Anmerkung zu den Quellen

Bibliografie

Anmerkungen

Register

PROLOG

1972

Colorado Springs, Colorado

Ein Bruder und eine Schwester gehen zusammen aus dem Haus, durch die Verandatür, die von der Küche in den Hinterhof führt. Sie sind ein seltsames Paar. Donald Galvin ist siebenundzwanzig Jahre alt, trägt eine rasierte Glatze, sein Kinn zeigt die Anfänge eines biblisch ungepflegten Barts. Mary Galvin ist sieben, halb so groß, hat hellblondes Haar und eine Stupsnase.

Die Familie Galvin lebt im Woodmen Valley, einem Streifen Wald und Ackerland, der sich zwischen die Berghänge und Sandstein-Hochebenen im Herzen Colorados schmiegt. In ihrem Hinterhof riecht es süßlich nach Kiefer, frisch und erdig. In der Nähe des Hofes flattern Winterammern und Blauhäher in einem Felsgarten herum, wo das Haustier der Familie, ein Habicht namens Athol, in einem Gehege Wache steht, das ihr Vater vor vielen Jahren errichtet hat. Das kleine Mädchen geht voran. Bruder und Schwester kommen an dem Gehege vorbei und besteigen einen kleinen Hügel. Der Weg führt über Steine, die mit Flechten bewachsen und ihnen beiden sehr vertraut sind.

Zwischen Mary und Donald gibt es noch zehn weitere Kinder verschiedenen Alters – insgesamt haben die Galvins zwölf Kinder; genug für eine Footballmannschaft, wie ihr Vater gern scherzt. Die anderen haben längst Ausreden gefunden, sich so weit wie möglich von Donald fernzuhalten. Diejenigen, die nicht alt genug sind, um wegzuziehen, spielen Hockey oder Fußball oder Baseball. Marys Schwester Margaret – das einzige andere Mädchen und dasjenige Geschwisterkind, das Mary altersmäßig am nächsten ist – besucht vielleicht gerade die Skarkes-Mädchen nebenan oder ist ein paar Häuser weiter bei den Shoptaughs. Mary hingegen, die erst in der zweiten Klasse ist, kann nach der Schule meist nirgendwo anders hingehen als nach Hause, wo außer Donald niemand auf sie achtet.

Mary hasst alles an Donald. Es beginnt schon bei seinem kahl rasierten Kopf und seiner Lieblingskleidung, einem rotbraunen Bettlaken, das er im Stil einer Mönchskutte um sich wickelt.

Manchmal vervollständigt er das Kostüm mit Pfeil und Bogen aus Plastik, mit denen seine kleinen Brüder früher gespielt haben. Bei jedem Wetter wandert Donald in diesem Aufzug durchs Viertel, Kilometer um Kilometer, den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein – erst die Straße entlang, die unbefestigte Hidden Valley Road, vorbei am Konvent und an dem Milchhof im Woodmen Valley, immer am Straßenrand weiter oder auf den Mittelstreifen der Landstraßen. Oft bleibt er an dem Gelände der United States Air Force Academy stehen, wo ihr Vater früher gearbeitet hat und wo heute viele Leute so tun, als erkennen sie ihn nicht. Näher an seinem Zuhause hat Donald im Pausenhof der örtlichen Grundschule schon oft den Aufseher gespielt und den dort spielenden Kindern in seinem weichen, beinahe irischen Akzent verkündet, er sei ihr neuer Lehrer. Damit hört er erst auf, wenn der Schulleiter ihn auffordert fernzubleiben. In solchen Augenblicken leidet die Zweitklässlerin Mary sehr darunter, wie klein die Welt ist: Alle wissen nämlich, dass sie Donalds Schwester ist.

Marys Mutter hat Übung darin, solche Momente mit einem Lachen abzutun und sich zu verhalten, als wäre nichts Ungewöhnliches daran. Alles andere käme einem Eingeständnis gleich, dass sie im Grunde keinen Einfluss auf die Situation hat – dass sie nicht begreift, was in ihrem Haus geschieht, und noch weniger, was sie dagegen unternehmen soll. Mary wiederum bleibt nichts anderes übrig, als möglichst gar nicht auf Donald zu reagieren. Ihr entgeht nicht, wie aufmerksam sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter sämtliche ihrer Kinder beobachten, um Alarmzeichen frühzeitig zu erkennen: Peters Aufbegehren, Brians Drogen, Jim und seine Prügeleien, Richard, der einen Schulverweis bekommen hat, und Michael, der sich inzwischen vollkommen abkapselt. Mary weiß: Wenn sie sich beklagt oder weint oder sonst irgendwelche Gefühle zeigt, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass vielleicht auch mit ihr etwas nicht stimmt.

Tatsache ist außerdem, dass die Tage, an denen Mary Donald in seinem Betttuch sieht, immer noch besser sind als manche anderen Tage. Wenn sie nach der Schule nach Hause kommt, ist ihr Bruder manchmal mit etwas beschäftigt, das nur er allein versteht – etwa, wenn er das gesamte Mobiliar des Hauses in den Hinterhof verlagert oder Salz ins Aquarium kippt und dadurch alle Fische vergiftet. Oder er ist im Bad und erbricht seine Medikamente: Stelazine und Thorazine und Haldol und Prolixine und Artane. Manchmal sitzt er auch ganz still und vollkommen nackt mitten im Wohnzimmer. Ein andermal ist die Polizei da, weil ihre Mutter sie gerufen hat, nachdem es zwischen Donald und einem oder mehreren seiner Brüder wieder einmal zu Feindseligkeiten gekommen ist.

Meistens aber ist Donald durch und durch mit religiösen Angelegenheiten beschäftigt. Er erklärt, der heilige Ignatius habe ihm einen akademischen Grad in »spiritueller Übung und Theologie« verliehen, und verbringt einen Großteil seiner Tage und viele Nächte damit, lauthals das Apostolikum und das Vaterunser sowie eine selbst ersonnene Liste zu rezitieren, die er die »Priesterweihe« nennt und deren Logik sich nur ihm erschließt: D.O.M., Benediktiner, Jesuiten, der Orden des heiligen Herzens, der Orden der unbefleckten Empfängnis, Marienorden, Orden der unbefleckten Maria, Oblatenorden, die Familie May, Dominikaner, Heilig-Geist-Orden, der Heilige Geist, die Franziskanermönche, die armenische apostolische Kirche, die apostolische Kirche, die Trappisten …

Für Mary sind diese Gebete wie ein Wasserhahn, der nicht aufhören will zu tropfen. »Schluss damit!«, schreit sie zwar, doch Donald hört nicht auf sie und unterbricht seinen Redefluss kaum, um zu atmen. In seinem Verhalten nimmt sie einen Vorwurf wahr, der ihrer gesamten Familie, insbesondere jedoch ihrem Vater gilt, einem frommen Katholiken. Mary bewundert ihren Vater. Das gilt auch für alle anderen Kinder der Familie Galvin – sogar für den Donald in der Zeit, bevor er erkrankte. Wenn Mary sieht, dass ihr Vater das Haus nach Belieben betritt und wieder verlässt, beneidet sie ihn. Sie überlegt, welche Selbstbestimmung ihr Vater dadurch genießt, dass er die ganze Zeit so hart arbeitet. So hart nämlich, dass er rausdarf.

Besonders unerträglich ist es für Mary, wie ihr Bruder sie aussondert – nicht, weil er grausam ist, sondern, weil er gütig, sogar liebevoll ist. Ihr voller Name lautet Mary Christine, also hat Donald beschlossen, sie sei die heilige Jungfrau Maria, die Mutter Christi. »Das bin ich aber nicht!«, schreit Mary immer wieder. Sie glaubt, er will sie bloß necken. Es wäre nicht das erste Mal, dass einer ihrer Brüder sie zum Narren halten möchte. Aber Donald ist dabei so unumstößlich ernst, so inbrünstig, so ehrfürchtig, dass Mary nur noch zorniger wird. Er hat Mary zum erhabenen Objekt seiner Gebete erkoren und sie damit in seine Welt geholt, also an den letzten Ort, wo sie je sein wollte.

Der Gedanke, der Mary nun kommt, die Lösung des Problems Donald, ist eine direkte Reaktion auf diesen Zorn. Ihre Inspiration bezieht sie aus den Sandalenfilmen, die ihre Mutter manchmal im Fernsehen anschaut. Die Idee beginnt damit, dass sie sagt: »Komm, wir gehen auf den Hügel.« Donald ist mit allem einverstanden, was die Heilige Jungfrau verlangt. Dann schlägt Mary vor, an einem Baumast eine Schaukel zu basteln. »Wir holen ein Seil«, sagt sie. Donald tut, wie ihm geheißen. Schließlich, so der Plan, wählt Mary einen Baum aus, eine von vielen hohen Kiefern, und sagt zu Donald, dass sie ihn gern daran fesseln würde. Donald sagt Ja und gibt ihr das Seil.

Selbst, wenn Mary ihren Plan gegenüber Donald offenbaren würde – ihn wie die Ketzer in den Filmen an dem Stamm zu verbrennen –, ist es fraglich, ob und wie er reagieren würde. Er ist viel zu sehr mit Beten beschäftigt. Dabei lehnt er sich eng an den Baumstamm, verloren in seinem Sprechgesang, während Mary mit dem gestrafften Seil so lange den Baum umkreist, bis sie ganz sicher ist, dass er sich nicht mehr selbst befreien kann. Donald widersetzt sich nicht.

Sie sagt sich, dass ihn niemand vermissen wird, wenn er fort ist – und dass niemand sie verdächtigen wird. Sie macht sich auf die Suche nach Feuerholz und kehrt mit Armen voller Äste und Zweige zurück, die sie zu seinen nackten Füßen niederlegt.

Donald ist bereit. Wenn Mary tatsächlich diejenige ist, für die er sie hält, kann er ja auch schlecht Nein sagen. Er ist ruhig, geduldig und freundlich.

Er verehrt sie.

An diesem Tag jedoch meint es Mary nur bis zu einem gewissen Punkt ernst. Sie hat keine Streichhölzer, kann also gar kein Feuer machen. Entscheidender noch ist, dass sie nicht wie ihr Bruder ist. Sie steht mit beiden Füßen auf dem Boden, ihr Verstand wurzelt in der Realität. Wenigstens das möchte sie unbedingt beweisen, nicht nur ihrer Mutter, sondern auch sich selbst.

Also führt sie ihren Plan nicht aus. Sie lässt Donald auf dem Hügel zurück. Er bleibt dort oben, umgeben von Fliegen und Kuhschellen, bleibt einfach sehr lange dort stehen und betet weiter. Lange genug, um Mary etwas Zeit für sich selbst zu verschaffen, aber nicht so lange, dass er gar nicht wieder herunterkommt.

Heute kann sie darüber lachen. »Margaret und ich lachen«, sagt sie. »Ich weiß nicht, ob andere das auch so komisch fänden.«

An einem eiskalten Winternachmittag im Jahr 2017 – volle fünfundvierzig Jahre, eine ganze Lebensspanne, nach jenem Tag auf dem Hügel – parkt die Frau, die einmal Mary Galvin war, ihren SUV vor dem Komplex Point of the Pines, einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Colorado Springs, und geht hinein, um den Bruder zu besuchen, den sie in ihrer Fantasie früher einmal bei lebendigem Leib verbrannt hat. Sie ist mittlerweile in den Fünfzigern, hat immer noch dieselben hellen Augen, auch wenn sie als Erwachsene unter anderem Vornamen bekannt ist: Lindsay. Das ist ein Name, den sie sich zu dem Zeitpunkt aussuchte, als sie ihr Elternhaus verließ. Es war der entschlossene Versuch einer jungen Frau, mit der Vergangenheit zu brechen und zu einer neuen Person zu werden.

Lindsay lebt sechs Autostunden entfernt in der Nähe von Telluride, Colorado. Sie betreibt eine eigene Veranstaltungsfirma für Unternehmensfeiern und arbeitet mindestens ebenso hart wie früher ihr Vater. Dazu fährt sie kreuz und quer durch den Staat – von zu Hause nach Denver, wo die meisten Veranstaltungen stattfinden, und nach Colorado Springs, wo sie sich um Donald und andere Familienmitglieder kümmert. Ihr Ehemann Rick leitet das Unterrichtsprogramm des Skiresorts in Telluride. Die beiden haben zwei Kinder im Teenager-Alter; eines besucht die Highschool, das andere geht aufs College. Wer Lindsay heute begegnet, sieht in der Regel nur ihre ruhige Selbstsicherheit, ihr ungezwungenes Lächeln. Nach Jahren der Übung versteht sie es meisterhaft, so zu tun, als wäre alles vollkommen normal, selbst wenn eher das Gegenteil der Fall ist. Nur ein bitterer, rasiermesserscharfer Kommentar hier und da lässt auf etwas anderes schließen – auf etwas Melancholisches und Unabänderliches, das unter der Oberfläche vor sich hin brodelt.

Donald erwartet sie in der Lounge im Erdgeschoss. Lässig gekleidet mit einem zerknitterten, heraushängenden Oxford-Hemd und langen Cargo-Shorts, wirkt ihr ältester Bruder, inzwischen Mitte siebzig, ebenso distinguiert wie fehl am Platz. Er hat weiße Haarsträhnen an den Schläfen, ein Grübchen im Kinn und buschige schwarze Augenbrauen. Er könnte ein Schauspieler aus einem Gangsterfilm sein, wäre seine Stimme nicht so sanft und sein Gang nicht so steif. »Er schlurft immer noch ein bisschen vom Thorazine, man sieht es beim Gehen«, sagt Kriss Prado, eine Leiterin der Einrichtung. Donald nimmt mittlerweile Clozapin, buchstäblich eine Art letztes Mittel unter den Psychopharmaka – hochwirksam, aber mit extremen Nebenwirkungen wie Herzentzündung, Mangel an weißen Blutkörperchen und sogar Anfällen. Wenn man fünfzig Jahre mit Schizophrenie lebt, wird die Behandlung früher oder später ebenso schädigend wie die Krankheit selbst.

Als Donald seine Schwester erspäht, steht er auf, bereit zu gehen. Wenn Lindsay kommt, nimmt sie ihn normalerweise mit, um andere Familienmitglieder zu besuchen. Freundlich lächelnd sagt sie, dass sie heute nirgendwohin gehen werden – dass sie nur da ist, um zu sehen, wie es ihm geht, und um mit seinen Ärzten zu sprechen. Donald lächelt ebenfalls ein wenig und setzt sich wieder. Niemand von seiner Familie kommt ihn je besuchen, nur sie.

Lindsay hat jahrzehntelang versucht, ihre Kindheit zu verstehen, und in vielerlei Hinsicht ist dieser Prozess noch immer nicht abgeschlossen. Inzwischen weiß sie aber, dass der Schlüssel zum Verständnis von Schizophrenie trotz eines Jahrhunderts der Forschung eine Illusion bleibt. Es gibt die unterschiedlichsten Symptome, die die Krankheit mit sich bringt: Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Stimmen, tiefe Benommenheit. Es gibt auch spezifische Anzeichen wie etwa die Unfähigkeit, die grundlegendsten Sprachbilder zu erfassen. Psychiater sprechen von einer »Auflösung von Assoziationen« und »desorganisiertem Denken«. Man kann Lindsay jedoch nur schwer erklären, warum Donald an einem Tag wie dem heutigen fröhlich, sogar beinahe zufrieden wirkt, an einem anderen Tag hingegen frustriert ist und verlangt, dass sie ihn in die staatliche Psychiatrie in Pueblo bringt, wo er in den vergangenen fünfzig Jahren schon mehr als ein Dutzend Mal eingeliefert wurde und wo er gern dauerhaft leben würde, wie er oft sagt. Sie kann nur erraten, warum Donald, wenn man ihn in den Supermarkt begleitet, immer gleich zwei Flaschen des Kleiderwaschmittels »All« kauft und dabei freudig verkündet: »Das ist das beste Duschgel aller Zeiten!« Oder warum er fast fünfzig Jahre später immer noch dieselbe religiöse Litanei rezitiert: Benediktiner, Jesuiten, Orden des heiligen Herzens… oder warum er fast ebenso lang durchgehend und unerschütterlich behauptet, er stamme in Wahrheit von einem Oktopus ab.

Das Schlimmste an der Schizophrenie aber – das, was sie von anderen Gehirnanomalien wie Autismus oder Alzheimer am deutlichsten unterscheidet, bei denen die herausragendsten Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen verschwimmen und verschwinden – ist, wie offen emotional sie sein kann. Die Symptome unterdrücken nichts und verstärken alles. Sie sind ohrenbetäubend und überwältigend für die Erkrankten und wirken erschreckend auf diejenigen, die sie lieben. Nahestehenden ist es unmöglich, das Ganze intellektuell zu verarbeiten. Für eine Familie ist Schizophrenie in erster Linie eine gefühlte Erfahrung, als wäre das Fundament der Familie dauerhaft in Richtung des kranken Familienmitglieds gekippt. Selbst wenn nur ein einziges Kind schizophren ist, ändert das die gesamte innere Logik einer Familie.

Doch die Galvins waren nie eine normale Familie. In den Jahren, in denen Donald noch der erste, auffälligste Fall war, erkrankten still und leise weitere fünf Galvin-Bruder.

Peter, der jüngste Junge und der Familienrebell, war manisch und gewalttätig und weigerte sich jahrelang, Hilfe anzunehmen.

Matthew war ein begabter Keramikkünstler, der – wenn er sich nicht gerade für Paul McCartney hielt – glaubte, dass ihm die Sonne folgte, wohin er auch gehen mochte.

Joseph war der sanfteste unter den kranken Jungen und zugleich derjenige, der sich seiner Situation am ehesten bewusst war. Er hörte örtlich und zeitlich weit entfernte Stimmen, die für ihn aber vollkommen real waren.

Der zweite Sohn, Jim, war ein Außenseiter, der im Dauerstreit mit Donald lag und später die schwächsten Familienmitglieder schikanierte – besonders die Mädchen, Mary und Margaret.

Brian schließlich, der so perfekte Brian, war der Rockstar der Familie, der seine tiefsten Ängste für sich behielt. Mit einem einzigen unergründlichen Gewaltausbruch veränderte er das Leben von allen für immer.

DIEZWÖLFKINDER der Familie Galvin umspannten exakt den Babyboom: Donald kam 1945 zur Welt, Mary 1965. Ihr Jahrhundert war das amerikanische Jahrhundert. Ihre Eltern, Mimi und Don, wurden kurz nach dem Großen Krieg geboren, lernten sich während der Großen Depression kennen, heirateten im Zweiten Weltkrieg und zogen ihre Kinder während des Kalten Krieges groß. In guten Zeiten schienen die beiden all das zu verkörpern, was an ihrer Generation gut und großartig war: Abenteuerlust und Optimismus. (Wer zwölf Kinder hat, davon die letzten paar gegen ärztlichen Rat, muss wohl Optimist sein.) Während die Familie größer wurde, wurden sie Zeuge, wie ganze Kulturbewegungen kamen und gingen. Schließlich leisteten die Galvins einen eigenen kulturellen Beitrag, nämlich als bedeutende Fallstudie bei der Erforschung der verwirrendsten Krankheit des Menschen.

Sechs der Galvin-Jungs erkrankten, als man über Schizophrenie noch so wenig wusste (und so viele verschiedene, widerstreitende Theorien kursierten), dass die Suche nach einer Erklärung das gesamte Leben der Familie überschattete. Sie durchlebten die Zeiten von Institutionalisierung und Schocktherapie, die Zeit der Diskussionen um Psychotherapie oder Medikamentation, der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ob es entsprechende Erbanlagen gab, und der tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten über Ursache und Auslöser der Krankheit selbst. Dabei ließ sich nichts verallgemeinern: Donald, Jim, Brian, Joseph, Matthew und Peter erlebten die Krankheit unterschiedlich, litten unterschiedlich, benötigten unterschiedliche Behandlungen, erhielten laufend neue Diagnosen und sorgten damit für widersprüchliche Theorien über die Ursachen von Schizophrenie. Manche dieser Theorien waren für die Eltern besonders grausam, da ihnen oft die Schuld zugeschoben wurde – als hätten sie die Krankheit durch etwas ausgelöst, das sie entweder wussten oder nicht wussten. Der lange Kampf der Familie Galvin steht damit sinnbildlich für die Geschichte der Schizophrenie-Forschung – einer Geschichte jahrzehntelanger Diskussionen um die Krankheitsursachen und um das eigentliche Wesen der Krankheit selbst.

Die Kinder, die nicht geistig erkrankten, waren in vielerlei Hinsicht ebenso betroffen wie ihre Geschwister. Es ist schon schwer genug, sich innerhalb einer Familie mit zwölf Kindern zu behaupten; diese Familie hingegen definierte sich wie keine andere durch eine eigene Dynamik. Der Zustand geistiger Erkrankung wurde zur Norm innerhalb des Haushalts, zur Position, von der aus alles andere seinen Anfang nahm. Für Lindsay, ihre Schwester Margaret und ihre Brüder John, Richard, Michael und Mark bedeutete die Zugehörigkeit zur Familie Galvin, entweder selbst wahnsinnig zu werden oder allen anderen dabei zuzusehen – ein Aufwachsen im Klima andauernder Geisteskrankheit. Selbst wenn sie nicht von Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder Paranoia betroffen waren – wenn sie nicht glaubten, das Haus würde angegriffen oder dass die CIA sie zu finden versuchte oder dass der Teufel unter ihrem Bett läge –, hatten sie doch das Gefühl, als trügen sie selbst ebenfalls ein instabiles Element in sich. Wie lange würde es noch dauern, fragten sie sich, bis es auch von ihnen Besitz ergriff?

Als jüngstes Kind erlitt Lindsay beinahe das Schlimmste – sie war ein wehrloses Opfer, das genau von den Menschen verletzt wurde, von denen sie sich geliebt glaubte. Als sie klein war, wollte sie nur eins, nämlich, jemand anderes sein. Sie hätte Colorado verlassen und neu beginnen können, ihren Namen ändern, eine neue Identität annehmen und versuchen, das Erlebte in einer Autobiografie zu verarbeiten. Sie wäre zu einem neuen Menschen geworden und niemals zurückgekehrt.

Und doch ist Lindsay hier in der Wohnanlage Point of the Pines, um zu sehen, ob der früher einmal verhasste Bruder eine Herzuntersuchung braucht, ob er alle erforderlichen Formulare unterschrieben hat und ob der Arzt oft genug bei ihm war. Dasselbe tut sie auch für ihre anderen kranken Brüder, die noch am Leben sind. Während ihres gesamten Besuchs ist sie heute besonders aufmerksam, während Donald die Flure entlangwandert. Sie sorgt sich, dass er nicht genug auf sich achtet. Sie will das Beste für ihn.

Trotz allem liebt sie ihn. Wie ist es dazu gekommen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine solche Familie überhaupt gab, geschweige denn, dass sie so lange intakt blieb, dass man sie entdeckte, war verschwindend gering. Das exakte Genmuster der Schizophrenie hat sich zu allen Zeiten seiner Entdeckung entzogen; man wird seiner Existenz gewahr, aber nur flüchtig, so wie flackernde Schatten an einer Höhlenwand. Mehr als ein Jahrhundert lang ging die Wissenschaft davon aus, dass einer der größten Risikofaktoren für Schizophrenie deren Erblichkeit ist. Das Paradoxon ist, dass die Krankheit offenbar nicht direkt von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird. Psychiater, Neurobiologen und Genforscher glaubten allesamt, dass es irgendwo einen Code für die Erkrankung geben müsste, konnten diesen jedoch zu keinem Zeitpunkt lokalisieren. Dann kamen die Galvins, die durch ihre schiere Fallzahl tiefere Einblicke in den genetischen Prozess der Krankheit boten, als sich irgendjemand hatte vorstellen können. Auf jeden Fall hatte es noch kein Wissenschaftler mit sechs Brüdern in ein und derselben Familie zu tun gehabt – vollblütigen Geschwistern mit denselben Eltern und derselben genetischen Linie.

Von den 1970er Jahren an wurde die Familie Galvin zum Forschungsgegenstand auf der Suche nach einem Schlüssel zum Verständnis der Schizophrenie. Ihr Genmaterial wurde am University of Colorado Health Sciences Center, dem National Institute of Mental Health und von mehr als einem großen Pharmakonzern untersucht. Wie bei solchen Verfahren üblich war die Teilnahme der Testsubjekte stets vertraulich. Nun jedoch, nach beinahe vier Jahrzehnten Forschung, ist der Beitrag der Familie Galvin endlich klar erkennbar. Proben ihres Genmaterials bilden die Grundlage der Forschung, die uns geholfen hat, die Krankheit zu verstehen. Durch die Analyse des genetischen Aufbaus der Familie und den Vergleich mit Genproben aus der Allgemeinbevölkerung steht die Wissenschaft kurz vor bedeutenden Fortschritten bei der Behandlung, der Vorhersage und sogar bei der Vorbeugung vor Schizophrenie.

Bis vor Kurzem war den Galvins keineswegs bewusst, dass sie möglicherweise eine Hilfe für andere sein könnten – dass ihre familiäre Situation bei Teilen der Wissenschaft zu einem solchen Optimismus geführt hatte.

Von ihrer Familiengeschichte erfuhr die Wissenschaft jedoch nur einen winzigen Teil. Diese Geschichte beginnt mit den Eltern, Mimi und Don, und einem gemeinsamen Leben, das mit grenzenloser Hoffnung und Zuversicht begann und in Tragik, Verwirrung und Verzweiflung zusammenstürzte.

Die Geschichte ihrer Kinder jedoch – die von Lindsay, ihrer Schwester und ihren zehn Brüdern – handelte immer von etwas anderem. Ihre Kindheit war ein Zerrbild des amerikanischen Traums, doch als dieses zerschlagen wurde, ging das Leben für sie weiter. In dieser Geschichte geht es um Kinder, die heute erwachsen sind und den Geheimnissen ihrer eigenen Kindheit nachspüren, die Bruchstücke des Traums ihrer Eltern zusammenfügen und etwas Neues daraus gestalten. Es geht um die Wiederentdeckung des Menschseins der eigenen Brüder, Menschen, die von den meisten anderen als wertlos erachtet wurden.

Es geht darum, ein neues Verständnis dafür zu finden, was es bedeutet, eine Familie zu sein – selbst nachdem in so gut wie jeder erdenklichen Hinsicht das Schlimmste geschehen ist.

DIEFAMILIEGALVIN

ELTERN

»Don« Donald »Don« William Galvin

geboren in Queens, New York, am 16. Januar 1924

gestorben am 7. Januar 2003

»Mimi« Margaret Kenyon Blayney Galvin

geboren in Houston, Texas, am 14. November 1924

gestorben am 17. Juli 2017

KINDER

Donald Kenyon Galvin

geboren in Queens, New York, am 21. Juli 1945

verheiratet mit Jean, geschieden

James Gregory Galvin

geboren in Brooklyn, New York, am 21. Juni 1947

verheiratet mit Kathy, geschieden, ein Kind

gestorben am 2. März 2001

John Clark Galvin

geboren in Norfolk, Virginia, am 2. Dezember 1949

verheiratet mit Nancy, zwei Kinder

Brian William Galvin

geboren in Colorado Springs, Colorado, am 26. August 1951

gestorben am 7. September 1973

»Michael« Robert Michael Galvin

geboren in Colorado Springs, Colorado, am 6. Juni 1953

verheiratet mit Adele, geschieden, zwei Kinder

verheiratet mit Becky

Richard Clark Galvin

geboren in West Point, New York, am 15. November 1954

verheiratet mit Kathy, geschieden, ein Kind

verheiratet mit Renée

Joseph Bernard Galvin

geboren in Novato, Kalifornien, am 22. August 1956

gestorben am 7. Dezember 2009

Mark Andrew Galvin

geboren in Novato, Kalifornien, am 20. August 1957

verheiratet mit Joanne, geschieden

verheiratet mit Lisa, drei Kinder

Joseph Bernard Galvin

geboren in Novato, Kalifornien, am 22. August 1956

gestorben am 7. Dezember 2009

Mark Andrew Galvin

geboren in Novato, Kalifornien, am 20. August 1957

verheiratet mit Joanne, geschieden

verheiratet mit Lisa, drei Kinder

Matthew Allen Galvin

geboren in Colorado Springs, Colorado, am 17. Dezember 1958

Peter Eugene Galvin

geboren in Denver, Colorado, am 15. November 1960

Margaret Elizabeth Galvin Johnson

geboren in Colorado Springs, Colorado, am 25. Februar 1962

verheiratet mit Chris, geschieden

verheiratet mit Wylie Johnson; Töchter Ellie und Sally

»Lindsay«

Mary Christine Galvin Rauch

geboren in Colorado Springs, Colorado, am 5. Oktober 1965

TEIL 1

1. KAPITEL

DON

MIMI

DONALD

JIM

JOHN

BRIAN

MICHAEL

RICHARD

JOE

MARK

MATT

PETER

MARGARET

MARY

1. KAPITEL

1951

Colorado Springs, Colorado

Von Zeit zu Zeit, wenn sie gerade wieder einmal etwas tat, das sie sich nie hätte träumen lassen, hielt Mimi Galvin inne, holte tief Luft und überlegte, was genau sie bis zu diesem Augenblick gebracht hatte. War es, dass sie wegen einer romantischen Heirat in Kriegszeiten allzu sorglos ihre College-Bildung aufgegeben hatte? Die Schwangerschaften und die Kinder, eines nach dem anderen, ohne einen Plan, wann damit Schluss sein sollte, sofern Don überhaupt etwas dazu eingefallen wäre? Oder der plötzliche Umzug in den Westen, an einen Ort, der ihr vollkommen fremd war? Von all den ungewöhnlichen Augenblicken aber hob sich vermutlich jener eine ab, als Mimi – eine feine Tochter der texanischen Oberschicht, aufgewachsen in New York – einen lebendigen Vogel in der einen Hand und Nadel und Faden in der anderen hielt und gerade dabei war, die Augen des Tieres zuzunähen.

Sie hatte den Habicht gesehen, bevor sie ihn hörte. Es war Nacht, und Don und die Jungs schliefen in ihrem neuen Zuhause, als ein seltsames Geräusch an ihre Ohren drang. Man hatte sie vor Kojoten und Berglöwen gewarnt, aber dieses Geräusch klang ganz anders, es war schrill und fremdartig. Am Morgen darauf ging Mimi nach draußen. Auf der Erde, nicht weit von den Pappeln, bemerkte sie einige verstreute Federn. Don schlug vor, die Federn einem neuen Bekannten von sich zu zeigen, Bob Stabler, einem Zoologen, der am Colorado College unterrichtete, das nur einen kurzen Fußmarsch von ihrem Zuhause im Stadtzentrum von Colorado Springs entfernt lag.

»Doc« Stablers Haus war anders als alles, was sie in New York gesehen hatten: Es war gleichzeitig ein Reptilarium, vor allem für Schlangen, von denen eine frei herumkroch – eine Cottonmouth-Mokkasin-Schlange, die um die Lehne eines hölzernen Stuhls geschlungen war. Don und Mimi hatten ihre drei Söhne dabei, die damals sechs, vier und zwei Jahre alt waren. Als einer der Jungen auf die Schlange zuschoss, kreischte Mimi auf.

»Was ist denn?«, fragte Stabler lächelnd. »Haben Sie Angst, dass sie Ihr Baby beißt?«

Der Zoologe konnte die Federn leicht zuordnen. Jahrelang hatte er als Hobby Falken und Habichte dressiert. Don und Mimi wussten nichts über die Falknerei, und anfangs heuchelten sie Interesse, als Stabler davon berichtete: dass es im Mittelalter niemandem unter dem Stand eines Grafen gestattet gewesen sei, einen Wanderfalken zu besitzen, und dass dieser Teil Colorados wichtige Brutplätze für den Präriefalken biete, einen Vetter des Wanderfalken und nicht minder majestätisch, ein schönes Tier. Wider besseres Wissen waren Mimi und Don so fasziniert, als führte man sie in eine geheime Welt ein, an einem Ort, den sie gerade erst zu verstehen begannen. Wenn ihr neuer Freund erzählte, klang es wie eine kultische Sache, ein archaischer Zeitvertreib, dem heutzutage nur noch wenige Menschen frönten, und dann im Geheimen. Er und seine Freunde zähmten dieselben Arten wilder Vögel, die schon Dschingis Khan, Attila der Hunne, die schottische Königin Maria und Heinrich VIII. gezähmt hatten – und sie taten es mehr oder minder auf dieselbe Weise.

In Wahrheit waren Don und Mimi rund fünfzig Jahre zu spät nach Colorado Springs gekommen. Damals war dieser Teil des Staates ein angenehmes Ziel gewesen – unter anderem für Marshall Field, Oscar Wilde und Henry Ward Beecher, die allesamt gekommen waren, um die Naturwunder des amerikanischen Westens mit eigenen Augen zu sehen.2 Es gab den Pikes Peak, einen fast viertausendsiebenhundert Meter hohen Gipfel, benannt nach dem Entdecker Zebulon Pike, der tatsächlich nie dort oben gewesen war. Es gab den Garden of the Gods, eine majestätische Anordnung von Sandstein-Felszungen, die so wirkten, als hätte man sie nur aufgestellt, um Eindruck zu schinden, wie die Köpfe auf den Osterinseln. Dann gab es noch Manitou Springs, wohin einige der wohlhabendsten, kultiviertesten Amerikaner gingen, um sich dort den neuesten pseudowissenschaftlichen Heilmethoden zu unterziehen.

Bis Don und Mimi dort eintrafen, im Winter des Jahres 1951, war der elitäre Glanz der Gegend längst verblasst, und Colorado Springs war wieder ein von Dürre geplagter, engstirniger Außenposten der Zivilisation – ein derart winziger Fleck auf der Karte, dass, als das internationale Pfadfindertreffen dort abgehalten wurde, dieses Treffen größer war als die ganze Stadt.

Dass eine derart große Tradition wie die Falknerei unmittelbar vor ihrer Nase lag – ein Attribut von Adel und Königtum, also direkt dort, mitten im Nirgendwo –, ließ Don und Mimi daher vor Ehrfurcht erstarren. Es sprach ihr gemeinsames Interesse für Kultur, Geschichte und gehobene Bildung an. Und es war um sie geschehen. Es dauerte allerdings eine Weile, bis sie sich dem exklusiven Club anschließen konnten. Außer Doc Stabler war nämlich niemand bereit, mit den Galvins über die Falknerei zu sprechen. Es schien, als wäre diese so exklusiv, dass die herkömmlichen Vogelbeobachter jener Tage erst noch begreifen mussten, worum es dabei eigentlich ging.

Mimi konnte sich zwar nie entsinnen, wie das geschehen war, aber Don bekam ein Exemplar des Baz-nama-yi Nasiri in die Finger, ein persisches Buch über die Falknerei, das erst in den vorangegangenen paar Jahrzehnten ins Englische übersetzt worden war.3 Aus diesem Buch lernten er und Mimi, wie sie ihre erste Falle bauen mussten, eine Kuppel aus Maschendraht, die an einem kreisrunden Holzrahmen in der Größe eines Hula-Hoop-Reifens befestigt war. Sie folgten der Anleitung und legten als Köder ein paar tote Tauben in die Falle, die mit Angelschnur an dem Maschendraht befestigt waren. Ans Ende jeder Leine knüpften sie Schlingen, um darin Vögel zu fangen, die auf den Trick hereinfielen.

Ihr erster Kunde, ein Rotschwanzbussard, flog davon und nahm die ganze Falle mit; ihr englischer Setter rannte ihm jedoch nach und schnappte ihn. Es war der erste wilde Vogel, den Mimi je in der Hand gehabt hatte. Wie ein Hund, der einem Feuerwehrwagen nachjagt, hatte sie keine Ahnung, was sie mit ihm anfangen sollte, wenn sie ihn tatsächlich fing.

Also ging sie mit dem Bussard in der Hand wieder zu Doc Stabler. »Na, das haben Sie ja ausgezeichnet gemacht«, sagte er. »Und jetzt nähen Sie ihm die Augenlider zusammen.«

Stabler erklärte, dass die Lider die Augen der Falken schützten, da diese bei Sturzflügen Geschwindigkeiten von über dreihundertzwanzig Stundenkilometern erreichten. Um einen Habicht oder Falken so abzurichten, wie es die Falkner Heinrichs VIII. getan hätten, sollten die Lider des Vogels anfangs zugenäht werden. Ohne die visuelle Ablenkung könne der Falke vom Willen des Falkners abhängig gemacht werden – vom Klang seiner Stimme, der Berührung seiner Hände. Der Zoologe warnte Mimi jedoch: Achten Sie darauf, dass die Stiche nicht zu fest oder zu lose sind und die Nadel das Auge nicht verletzt. Offenbar gab es tausenderlei Möglichkeiten, den Vogel zu verpfuschen. Wie war Mimi noch mal in diese Lage geraten?

Sie hatte Angst, war jedoch nicht ganz unvorbereitet. Mimis Mutter hatte während der Weltwirtschaftskrise Kleider genäht – sogar ein eigenes Geschäft betrieben – und dafür gesorgt, dass auch ihre Tochter ein paar Dinge lernte. So vorsichtig wie möglich machte sich Mimi also an den Rändern der Augenlider zu schaffen, einem nach dem anderen. Als sie schließlich fertig war, nahm sie die langen Fadenenden von beiden Augen, band sie zusammen und befestigte sie an den Federn auf dem Kopf des Vogels, damit dieser nicht daran kratzen konnte.

Stabler lobte Mimi für ihr Werk. »Als Nächstes müssen Sie ihn achtundvierzig Stunden lang auf der Faust behalten«, sagte er.

Mimi erschrak. Wie sollte Don mit einem blinden Habicht auf dem Handgelenk durch die Flure der Ent Air Force Base schreiten, wo er als Informationsbeauftragter tätig war? Und wie sollte Mimi das Geschirr abwaschen oder sich um die drei kleinen Jungs kümmern?

Sie teilten die Arbeit auf. Mimi übernahm die Tagschicht, Don die Abende. Während seiner Spätschicht am Stützpunkt band er das Tier an einen Stuhl in dem Zimmer, in dem er sich die meiste Zeit über aufhielt. Nur einmal trat ein Vorgesetzter ein und scheuchte den Habicht auf, der auch erschrocken emporflatterte. Sogar ein paar geheime Dokumente flatterten herum. Danach hatte Don einen gewissen Ruf am Stützpunkt weg.

Als die achtundvierzig Stunden herum waren, war es Don und Mimi jedoch gelungen, einen Habicht zu zähmen. Sie waren ausgesprochen stolz auf sich. Schließlich waren sie mit der Wildnis, der Natur in Kontakt getreten, hatten diese dabei aber auch ihrem Willen unterworfen. Diese Vögel zu zähmen, konnte brutal und strapaziös sein. Mit Ausdauer, Hingabe und Disziplin indes schien es unglaublich lohnend.

Der Erziehung eines Kindes war es jedoch nicht ganz ähnlich, dachten sie oft.

Als sie noch ein kleines Mädchen war, hatte Mimi Blayney oft unter dem Flügel der Familie gesessen und gelauscht, wenn ihre Großmutter Chopin oder Mozart gespielt hatte. An den Abenden, an denen ihre Großmutter die Violine zur Hand nahm, sah Mimi fasziniert zu, wenn ihre Tante wie eine Zigeunerin zur Musik tanzte, während die Scheite des Kaminfeuers laut hinter ihr knisterten. Und wenn niemand anderes in der Nähe war, stahl sich das bleiche, dunkelhaarige, kaum fünfjährige Mädchen an einen Ort, der ihr verboten war. Die Victrola war meist gerade defekt, und die Schallplatten der Familie – dicke Scheiben mit breiten Rillen, die mehr an Radkappen als an LPs erinnerten – waren voller Musik, nach der sich Mimi sehnte. Wenn die Luft rein war, legte Mimi eine Platte auf die Maschine, senkte die Nadel und drehte den Plattenteller mit dem Finger. Auf diese Weise hörte sie dann etwa zwei Opernsätze, die sie immer wieder abspielte.

Mimis Großvater, Howard Pullman Kenyon, war im Dammbau erfolgreich gewesen. Lange vor Mimis Geburt hatte der Ingenieur ein Unternehmen gegründet, das in fünf Staaten Flüsse ausbaggerte und Dämme entlang des Mississippi errichtete. Mimis Mutter Wilhelmina – von allen nur Billy genannt – besuchte eine Privatschule in Dallas, und als ein Lehrer sie einmal fragte: »Was macht dein Papa denn beruflich?«, antwortete sie schüchtern: »Er hebt Gräben aus.« In den guten Jahren, den »Wilden Zwanzigern«, besaß die Familie Kenyon eine eigene Insel in der Mündung des Flusses Guadalupe in der Nähe von Corpus Christi, Texas, auf der Mimis Großvater eigens einen See grub und dort Barsche einsetzte. Die meiste Zeit des Jahres lebte die Familie in einer großen alten Villa am Caroline Boulevard in Houston. In der Einfahrt standen zwei Pierce-Arrows, eine Flotte, die sich jedes Mal, wenn eines von Großvater Kenyons fünf Enkelkindern alt genug war, um ein weiteres Exemplar vergrößerte.

Mimi wuchs mit vielen Geschichten über die Kenyons auf. In späteren Jahren erzählte sie diese Geschichten ihren Freunden, Nachbarn und allen, die sie kennenlernte, als wären es Geheimnisse, die sie einfach nicht für sich behalten konnte. Das erste Haus der Familie wurde an die Eltern von Howard Hughes verkauft … Howard Hughes selbst war ein Klassenkamerad von Mimis Mutter an der Richardson School gewesen, der bevorzugten Bildungseinrichtung der Houstoner Oberschicht … Auf der Suche nach Gold reiste Großvater Kenyon einmal in die Berge Mexikos, wo er kurzzeitig von Pancho Villa gefangen gehalten wurde, bis seine Kenntnis der örtlichen Geografie den mexikanischen Revolutionär derart beeindruckte, dass die beiden Männer Freunde wurden. Aus Unsicherheit oder vielleicht auch nur aufgrund eines rastlosen Geistes kam Mimi immer wieder auf diese Geschichten zurück, um ihren Status und ihre Abstammung zu unterstreichen. Es tat gut, sich selbst daran zu erinnern, dass sie aus einem besonderen Haus stammte.

Nach den Maßstäben der Familie war es nur logisch, dass der von Mimi auserkorene Bräutigam nicht bloß ein sechsundzwanzigjähriger Baumwollhändler war; er war der Sohn eines Gelehrten, der als enger Ratgeber des Bankiers und Wohltäters Otto Kahn die Welt bereist hatte. Die Familien von Billy Kenyon und John Blayney passten ausgezeichnet zueinander, und dem jungen Paar schien ein Leben hochherziger Abenteuer bevorzustehen. Sie gründeten eine Familie und bekamen zwei Kinder: erst Mimi im Jahr 1924, dann zweieinhalb Jahre darauf ihre Schwester Betty. Zur ersten schweren Krise der Familie kam es Anfang 1929, als Mimis Vater, der dem guten Ruf seiner Familie ganz und gar nicht gerecht wurde, Mimis Mutter mit dem Tripper ansteckte.

Großvater Kenyon ging mit einer Flinte auf seinen Schwiegersohn los und sorgte für eine rasche Scheidung. Billy und die Mädchen zogen zurück ins Haus der Familie in Houston. Billy war hilflos und verzweifelte beinahe. Eine geschiedene, entehrte Mutter zweier kleiner Mädchen – Mimi war fünf, Betty drei – konnte sich in den Kreisen, in denen die Familie Kenyon verkehrte, kein Leben mehr aufbauen. Für dieses Problem schien es auch keine Lösung zu geben – bis Mimis Mutter wenige Monate später mit einem Künstler aus New York durchbrannte.

Ben Skolnick war ein Maler, der sich auf dem Weg nach Kalifornien, wo er eine Wandmalerei anfertigen sollte, lediglich auf der Durchreise befunden hatte. Ben hatte einen guten Geschmack und war in einer durch und durch kreativen Familie aufgewachsen, doch in Houston fiel er ein wenig auf – nicht nur damit, wie er seinen Lebensunterhalt bestritt, sondern auch, weil er Jude war. Billys Eltern trafen sich daher wohlweislich außerhalb der Stadt mit Ben, um von niemandem gesehen zu werden. Als Ben jedoch einen Heiratsantrag machte, ermunterte Billys Mutter ihre Tochter, diesen anzunehmen. Ganz gleich, was ihre Familie von Ben Skolnick persönlich oder von Juden im Allgemeinen auch halten mochte, so fanden sie doch, dass dies für Billy die beste Gelegenheit war.

Im Sommer 1929 brachte Großvater Kenyon Mimi, ihre Mutter und ihre kleine Schwester nach Galveston, Texas. Dort bestiegen sie ein Schiff, mit dem sie den Golf entlang Richtung Osten bis nach New Orleans fuhren, wo sie an Bord eines Kreuzfahrers der Cunard-Reederei in Richtung New York gingen. Unterwegs wurden die zukünftige Mrs Skolnick und ihre Töchter an den Tisch des Kapitäns eingeladen, wo strenge Tischsitten herrschten, darunter der Gebrauch eines Fingerschälchens. Mimi wurde leicht seekrank, und selbst, wenn es ihr gut ging, konnte sie die Reise nicht recht genießen. Nicht zum letzten Mal fragte sie sich, ob irgendetwas in ihrem Leben jemals wieder so sein würde wie zuvor.

Die neu gegründete Familie hatte es von Anfang an schwer. Nach dem Börsenkrach bekam Ben keine Aufträge mehr für Wandmalereien. Billy, die ein Auge für edle Stoffe und feine Lebensart hatte, fand eine Beschäftigung bei Macy’s. Nach einer Weile eröffnete sie im Garment District in Manhattan ein Bekleidungsgeschäft, das der Familie ein wenig mehr Stabilität bescherte. Während sie arbeitete, kümmerten sich Ben und seine Familie um die Mädchen. Das winzige Haus, das sie bewohnten, lag in Queens – am Stadtrand, praktisch an der Grenze zu Long Island.

Langsam, aber sicher wuchs Mimi New York ans Herz. Mit ihren Lunchpaketen in der Hand konnten sie und ihre Schwester für fünf Cent den Bus oder die U-Bahn vom weit entlegenen Queens zum Metropolitan Museum of Art in Manhattan nehmen, dann durch den Central Park schlendern, vorbei an Cleopatra’s Needle und zum Museum of Natural History, bis sie vor Einbruch der Dunkelheit schließlich wieder nach Hause kamen. Die WPA-Projekte des New Deal gestatten es Mimi, auf Baseballplätzen und in Highschool-Auditorien Theateraufführungen zu genießen; mit der Schule unternahm sie ihre ersten Ausflüge zum Aquarium und zum Planetarium. Ihre erste Ballettaufführung, eine Inszenierung von Léonid Massine, fand im »Met« statt. Nie vergaß Mimi den Anblick der zwölf kleinen Mädchen, die den ganzen Weg aus Russland gekommen waren, um zu tanzen – und das, so schien es ihr damals wenigstens, nur für sie. Wenn die erste Welt, die Mimi gekannt hatte, auch die Welt der Victrola, des Flügels, des Country Club und der Junior League of Houston gewesen war, so gefiel ihr diese neue Welt trotzdem weitaus besser. »Ich habe es genossen, in New York aufzuwachsen«, sagte sie immer. »Das ist die beste Bildung der Welt, wirklich.«

In den Jahren, die noch folgen sollten, waren Mimis Geschichten über ihre herrliche New Yorker Kindheit und ihre reiche Familie aus Houston ein verlässliches Licht in der Finsternis gewesen, wenn in ihrem Leben etwas schiefgegangen war. Großvater Kenyon geriet während der Weltwirtschaftskrise in finanzielle Schwierigkeiten und musste die treuen Bediensteten der Familie entlassen, bot ihnen aber an, sich pachtfrei auf seinem Grund und Boden niederzulassen … Mimi und ihre Mutter reisten einmal im selben Zug nach Texas wie Charlie Chaplin, und sie spielte mit den Kindern des »Tramps« (die selbst allesamt kleine Strolche waren) … Und in den Dreißigern begleitete Mimis Mutter, Billy, Großvater Kenyon auf einer erneuten Reise nach Mexiko, wo sie mit Frida Kahlo trinken ging und die Hand ihres im Exil lebenden russischen Freundes Leon Trotzki schüttelte …

Was Mimi betraf, so waren diese Geschichten besser als andere, die davon handelten, wie viel Ben Skolnick manchmal trank. Oder darüber, dass sie ihren leiblichen Vater John Blayney niemals wiedersah, und wie sehr sie dies schmerzte. Oder, wie sehr sie sich nach einem ebenso sicheren wie außergewöhnlichen Leben sehnte.

Dem Mann, der ihr so etwas bieten konnte, begegnete Mimi im Jahr 1937, als sie beide praktisch noch Kinder waren. Don Galvin war vierzehn, groß und bleich, mit ebenso dunklem Haar wie sie selbst. Sie war ein Jahr jünger, hatte helle Augen und lachte gern. Es geschah bei einem Schwimmwettbewerb. Sie hatte einen Start vermasselt, weil sie vor dem Signalpfiff ins Wasser gesprungen war, und man hatte ihn hinterhergeschickt, um sie wieder zurückzuholen. Nach diesem ersten Treffen fragte Don, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Es war das erste Mal, dass Mimi so etwas passierte. Sie sagte Ja.

Don war ein ernster Junge, wollte aufs College gehen, ein Leser. All das fand Mimi anziehend. Darüber hinaus aber war er auch auf gesunde, typisch amerikanische Weise gut aussehend: kantiges Kinn, zurückgekämmtes Haar, ein künftiger Frauenschwarm. Don war nicht extrovertiert, doch wenn er den Mund öffnete, schienen die Menschen zuzuhören. Das lag weniger an dem, was er zu sagen hatte, sondern daran, wie es klang: Don hatte die Stimme eines Crooners und sang praktisch alles, was er sprach, sanft und verführerisch. Mit dieser Stimme, so sagte sein Sohn John später, »hatte er einen völlig in der Hand«.

Mimis Mutter war misstrauisch. Es mag sein, dass dabei ein wenig Standesdünkel im Spiel war. Die Galvins waren fromme Katholiken – eine Gattung, die der episkopalen Familie Kenyon ebenso fremd war wie früher einmal die Juden, bevor Billy ihren Ben kennengelernt hatte. Dons Vater war Rationalisierungsfachmann in einem Papierunternehmen, seine Mutter war Lehrerin. Keine dieser beiden Tatsachen machte auf Mimis Mutter einen sonderlich großen Eindruck.

Standesdünkel gab es jedoch auf beiden Seiten: So stellte Dons Mutter fest, dass Mimi in der Beziehung das Wort führte. Bedeutete das etwa, dass sie ihren jüngsten Sohn unterbuttern würde? Schließlich kam von beiden Seiten noch eine Leier, die das Paar jahrelang verfolgte: Ihr seid ja noch so jung.

Nichts schien sie jedoch davon abbringen zu können, dass sie füreinander geschaffen seien. Es stimmte durchaus, dass sich ihre Interessen nicht vollständig deckten: Er liebte die Dodgers, sie liebte das Ballett. Doch als sie fünfzehn und sechzehn waren, überredete Mimi Don dazu, sie zu einer Aufführung von Petruschka mit Alexandra Danilowa zu begleiten, einer Ballerina, die zusammen mit George Balanchine die Sowjetunion verlassen hatte. Als Don nach Hause kam und von der Darbietung schwärmte, zogen ihn seine Brüder tagelang damit auf. In jenem Sommer machte Billy mit Mimi einen Ausflug, angeblich, um Großvater Kenyon zu besuchen. Natürlich ging es hauptsächlich darum, Mimi und Don eine Weile voneinander zu trennen. Es funktionierte aber nicht: Auf dem gesamten Hin- und Rückweg schrieb Mimi ihrem Don Briefe. Als sie wieder zu Hause war, lud Don sie ins Kino ein. Gezeigt wurde Der Zauberer von Oz. Nach der Vorstellung machte sich das Paar singend und hüpfend auf den Heimweg. In jenem Herbst gingen sie gemeinsam zu Tanzveranstaltungen, zu Basketballspielen an der Schule, Versammlungen und Freitagabend-Feuern. In dem darauffolgenden Frühjahr fuhren sie bei schönem Wetter zu »Clam Bakes« am Cedar Beach auf Long Island, bei denen frische Meeresfrüchte zubereitet wurden.

Allmählich gewöhnten sich alle daran. Als Don kurz vor seinem Abschluss stand, luden seine Eltern Mimi und ihre Familie zum Abendessen ein. Die Galvins bewohnten ein hübscheres Haus als die Kenyons: Im sogenannten Dutch-Colonial-Stil erbaut, verfügte es über ein geräumiges Wohnzimmer, das mit einem dicken, dunkelroten Orientteppich ausgelegt war. Billy fiel das sofort auf. Von diesem Augenblick an wurde Don zu einem gern gesehenen Gast bei den freitäglichen Scrabble-Abenden in Mimis Haus. Bei ihren Gegenbesuchen bei Dons Familie alberte Mimi gern mit Don und dessen Brüdern George und Clarke herum, die beide ebenso gut aussahen wie er. Selbst Dons Mutter taute ein wenig auf, als Mimi und Don The Cloisters besuchten, eine Zweigstelle des Met, und Mimi für Don einen Aufsatz über die dort ausgestellten Gobelins verfasste. Mimi wollte, dass ihr Sohn etwas aus sich machte. Das fand sie in Ordnung.

Nicht alles an ihrer Romanze war frei von Mühe. Am Wochenende war Don als Großmeister der Sigma-Kappa-Delta-Bruderschaft regelmäßig Gastgeber von Tanzveranstaltungen. Mimi gab ihr ganzes Geld dafür aus, jede Woche ein neues Kleid zu nähen, fest entschlossen, ihn von keinem anderen Mädchen begleiten zu lassen. Vielleicht war das der Preis für eine feste Beziehung mit einem Jungen, der in der Schülerzeitung der Jamaica High School einmal als »Chef-Romeo der Oberstufe« bezeichnet worden war. »Der äußerst diskrete und zurückhaltende Herr Don Galvin weigerte sich indes beharrlich, über seine Herzensangelegenheiten zu sprechen«, hieß es dort.

Er hatte etwas an sich – nicht nur sein Aussehen, sondern eine entspannte, lässige Selbstsicherheit –, das ihn gleichermaßen unwiderstehlich und auf seltsame Weise unerreichbar wirken ließ. Diese geheimnisvolle Aura gereichte Don in seinem Leben meist zum Vorteil. Von Anfang an war es, als gehörte Mimi ihm, während er aber allen gehörte.

Mimi liebte Don für seinen Ehrgeiz, selbst wenn es ihr insgeheim lieber gewesen wäre, er wäre in der Nähe geblieben. Nach der Highschool sagte er Mimi, dass er zum Außenministerium gehen und die Welt bereisen wolle. Im Herbst 1941, nur wenige Monate vor Pearl Harbor, schrieb er sich an der Georgetown University School of Foreign Service in Washington, D.C., ein. Ein Jahr später ging Mimi aufs Hood College in Frederick, Maryland, um ihm näher zu sein. Es war jedoch ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis der Krieg sie beide einholte.

Im Jahre 1942, mitten in seinem zweiten Jahr in Georgetown, meldete sich Don zur Marine Corps Reserve. Im Frühjahr darauf schickten ihn die Marines auf einen achtmonatigen Lehrgang in Maschinentechnik nach Villanova, Pennsylvania. Vor dem Ende des Kurses bot man den Teilnehmern eine Abkürzung zur Front an: Wenn sie wollten, könnten sie direkt zur Marine wechseln, wo ihnen die Zulassung zur Offiziersausbildung garantiert sei. Don nahm das Angebot an. Am 15. März 1944 reiste er zur Grundausbildung nach Asbury Park, New Jersey, danach ging es weiter nach Coronado, Kalifornien, wo er auf sein Kommando wartete. Im November erhielt Don seinen Einsatzbefehl: Er sollte als Landungsbootführer auf der USSGranville dienen, einem brandneuen Angriffstransporter für den Südpazifik. Don zog in den Krieg.

Kurz vor Weihnachten, nur wenige Wochen vor seiner Einschiffung, tätigte er ein Ferngespräch und rief Mimi aus Coronado an. Ob sie ihn besuchen kommen wolle. Mimi bat ihre Mutter um Erlaubnis, und Billy willigte ein. Sobald Mimi eintraf, fuhren sie und Don nach Tijuana und heirateten dort. Für ihre Flitterwochen blieb ihnen lediglich die Rückfahrt nach Coronado, dann gab es einen tränenreichen Abschied. Als sie auf der langen Heimreise einen Zwischenstopp bei ihrer Verwandtschaft in Texas einlegte, verspürte Mimi zum ersten Mal morgendliche Übelkeit.

Damit ergab die überstürzte Hochzeit plötzlich einen Sinn: Während Dons letztem Aufenthalt in New York, einige Wochen bevor Mimi ihm in den Westen nachgereist war, hatten die beiden ein Kind gezeugt.

Dons Eltern, fromme Katholiken, gaben sich mit einer Heirat in Tijuana nicht zufrieden. Vor seiner Einschiffung musste der Sohn ein paar Tage Urlaub beantragen und noch einmal quer durchs ganze Land reisen. Am 30. Dezember 1944 gaben sich Don und Mimi abermals das Jawort, diesmal im Pfarrhaus der Church of St. Gregory the Great in Bellerose, Queens. Am nächsten Tag füllte Don ein Formular der Marine aus, in dem er unter »nächste Verwandte« nicht mehr seine Eltern, sondern »Mrs Donald Galvin« angab.

Die Braut musste monatelang erbrechen. Lange, heftige Anfälle morgendlicher Übelkeit sollten kennzeichnend für beinahe alle ihrer zwölf Schwangerschaften werden. Das Schiff ihres frisch vermählten Ehegatten erreichte im Mai 1945 Japan, gerade rechtzeitig zum Höhepunkt der amerikanischen Pazifik-Offensive. Dons Aufgabe war es, mit kleinen Booten Soldaten an Land zu bringen. Mimi, die aufmerksam Radio hörte, um Neuigkeiten über die Granville zu erfahren, blieb fast das Herz stehen, als der Sender Tokyo Rose verkündete, Dons Schiff sei zerstört worden. Das erwies sich zwar als unrichtig, allerdings nur knapp.

In Okinawa vor Anker liegend sah Don, wie zu beiden Seiten Schiffe von Kamikaze-Fliegern in die Luft gejagt wurden. Stundenlang zog er tote Kameraden aus dem Wasser. Don sprach nie über das, was er gesehen oder getan hatte, nicht einmal mit Mimi. Aber er überlebte. Und am 21. Juli 1945, zwei Wochen vor den Atombombenabwürfen, die den Krieg beendeten, erhielt Don an Bord der Granville ein Telegramm von Western Union: ESISTEIN JUNGE.

2. KAPITEL

1903

Dresden, Deutschland

In gewisser Weise ist es stimmig, dass der am meisten analysierte, interpretierte, studierte und zerpflückte persönliche Bericht über eigene Erfahrungen paranoider Psychosen und Wahnvorstellungen fast unmöglich zu lesen ist.

Daniel Paul Schreber wuchs Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland auf. Er war der Sohn eines damals sehr bekannten Kindererziehungsexperten, der seine eigenen Kinder zu Versuchsobjekten machte. Man nimmt an, dass er und sein Bruder als Jungen unter den Ersten waren, an denen Moritz Schreber seine Kaltwasserbehandlungen, Diäten, Übungsprogramme und auch seinen Geradehalter ausprobierte. Letzteres war eine Vorrichtung aus Holz und Gurten, mit denen Kindern eine aufrechte Sitzhaltung anerzogen werden sollte.

Schreber überstand diese Kindheit und wurde zu einem angesehenen Bürger, erst Rechtsanwalt, dann Richter. Er heiratete und gründete eine Familie, und abgesehen von einer kurzen Depression Mitte vierzig schien alles bestens. Dann jedoch, im Alter von einundfünfzig Jahren, brach er auf einmal zusammen. Diagnostiziert mit einer »paranoiden Form … halluzinatorischer Geisteskrankheit«, verbrachte Schreber die nächsten neun Jahre im Sanatorium Sonnenstein in der Nähe von Dresden, der ersten öffentlich finanzierten Nervenheilanstalt Deutschlands.4

Jene Jahre im Heim bildeten die Grundlage – zumindest physisch – für die Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, des ersten bedeutenden Werks über die mysteriöse Erkrankung, die man damals noch Dementia praecox, wenige Jahre später dann Schizophrenie nannte. Das 1903 erschienene Buch blieb ein Jahrhundert lang das Referenzwerk für praktisch alle Diskussionen über die Krankheit. Als die sechs Jungen der Familie Galvin erkrankten, war die Debatte um diesen Fall also bestimmend dafür, wie die moderne Psychiatrie sie wahrnahm und behandelte.

Tatsächlich hatte Schreber selbst nicht damit gerechnet, dass seine Lebensgeschichte sonderlich große Aufmerksamkeit erregen würde. Er verfasste die Memoiren in erster Linie als Plädoyer für seine Entlassung, was auch erklärt, warum er an vielen Stellen offenbar nur für einen einzigen Leser schreibt: Dr. Paul Emil Flechsig, jenen Arzt, der ihn hatte einweisen lassen. Das Buch beginnt mit einem offenen Brief an Flechsig, in dem sich Schreber dafür entschuldigt, falls er etwas geschrieben habe, was der Arzt möglicherweise als zu erschütternd empfinde. Er hoffe lediglich, eine einzige kleine Angelegenheit aufzuklären: ob Flechsig derjenige ist, der ihm während der vergangenen neun Jahr geheime Botschaften ins Gehirn übertragen hat?

Die kosmische Geistesverschmelzung mit seinem Arzt, der, so Schreber, selbst bei räumlicher Trennung einen »Einfluss auf mein Nervensystem« ausgeübt habe, ist die erste von Dutzenden seltsamer und wundersamer Erfahrungen, die Schreber auf mehr als zweihundert Seiten schildert.

Es mochte auch die in sich schlüssigste sein. In einer Art und Weise, die wohl nur für Schreber allein sinnhaft war, schrieb er leidenschaftlich über die zwei Sonnen, die er am Himmel sehe, und den Augenblick, als er bemerkt habe, dass ihm eine davon überallhin folge. Viele Seiten widmete er der unverständlichen Erklärung einer unterschwelligen »Nervensprache«, die die meisten Menschen gar nicht bemerkten. Die Seelen Hunderter Menschen, so schrieb er, gebrauchten diese Nervensprache, um ihm entscheidende Informationen zu senden: Berichte etwa über eine »Überflutung« der Venus, die Abkopplung des gesamten Sonnensystems oder die bevorstehende Verschmelzung des Sternbildes Kassiopeia »zu einer einzigen Sonne«.

In dieser Hinsicht hatte Schreber vieles mit dem ältesten der Galvin-Geschwister gemein, der Jahre später im Haus seiner Familie in der Hidden Valley Road vor der siebenjährigen Mary seine »Priesterweihe« aufsagte. Wie Donald glaubte auch Schreber, dass alles, was ihm geschah, nicht nur physisch, sondern auch spirituell wäre. Weder er noch Donald noch sonst jemand aus der Familie Galvin betrachteten ihre Wahnvorstellungen aus einer gewissen Distanz oder mit Neugier. Vielmehr waren sie mittendrin, erregt und verblüfft und entsetzt und verzweifelt, manchmal alles zur gleichen Zeit.

Da es ihm nicht möglich war, sich aus seiner Lage zu befreien, gab sich Schreber die größte Mühe, alle anderen mit ins Boot zu holen – und seine Erfahrungen zu teilen. In seinem Universum zu leben, konnte sich in einem Augenblick ekstatisch anfühlen, im nächsten aber schon auf schockierende Weise hilflos. In seinen Erinnerungen beschuldigt Schreber seinen Arzt Flechsig, die Nervensprache missbraucht zu haben, um einen »Seelenmord« an ihm zu begehen. (Seelen, so erklärte Schreber, seien »Gebilde von außerordentlicher Feinheit – den feinsten Zwirnsfäden vergleichbar«.) Dann kam die Vergewaltigung. Bedingt durch seine Krankheit sei Schreber eine »nicht mehr lösbare Verbindung« zu Gott eingegangen, die zu Anfang wie eine unbefleckte Empfängnis gewirkt habe. Schrebers Geschlecht habe sich gewandelt, schrieb er, und er sei schwanger geworden. Es sei »zu einer wirklichen Einziehung des männlichen Geschlechtstheils gekommen«, und er habe im Innern seines Körpers Zuckungen verspürt, die den ersten Lebenszeichen eines menschlichen Embryos entsprochen hätten. Mit anderen Worten: Eine »Befruchtung durch göttliche Strahlen« habe stattgefunden. Dadurch fühlte er sich aber nicht etwa von göttlicher Gnade berührt, sondern als ein Opfer äußerer Gewalt. Gott sei Dr. Flechsigs »Mitwisser, wenn nicht gar der Anstifter« eines auf die »Preisgabe meines Körpers als weibliche Dirne gerichteten Plans«. Die meiste Zeit war Schrebers Universum ein Ort heftiger Ängste und des Grauens.

Doch er hatte ein ehrgeiziges Ziel. Er wollte, dass »aus Anlass meines Falles mit einem Schlage die Erkenntnis religiöser Wahrheiten in ungleich höherem Maße erschlossen wird«. Stattdessen leisteten Schrebers Aufzeichnungen einen wichtigen Beitrag zu dem aufkommenden, provokativen und zunehmend kontroversen Wissenschaftszweig der Psychiatrie.

Am Anfang – also bevor noch irgendjemand das Studium der Geisteskrankheiten zu einer Wissenschaft gemacht und diese Psychiatrie genannt hatte – galt Wahnsinn als eine Krankheit der Seele, als Perversion, der man am besten mit Inhaftierung oder Exorzismus begegnete. Judentum und Christentum betrachteten die Seele als vom Körper getrennt – als Essenz des Selbst, zu welchem der Herr sprechen oder von dem der Teufel Besitz ergreifen konnte. Die erste Darstellung von Wahnsinn in der Bibel ist die von König Saul, der seinen Verstand verlor, als der Geist des Herrn ihn verließ und ein böser Geist dessen Platz einnahm.5 Im Frankreich des Mittelalters vernahm Jeanne d’Arc Stimmen, die man als irrgläubig betrachtete, als ein Werk des Satans – eine Sichtweise, die sich nach Jeannes Tod wandelte und ins Gegenteil kehrte. Nun hieß es, die Jungfrau habe die Stimme eines Propheten gehört. Schon damals war die Definition von Geisteskrankheit eine äußerst wackelige Angelegenheit.6

Wer nur halbwegs genau hinsah, erkannte sofort, dass Wahnsinn bisweilen in der Familie lag. Die auffälligsten Fälle betrafen Königshäuser. Im 15. Jahrhundert wurde König Heinrich VI. von England erst paranoid, dann wurde er schweigsam und wirkte zurückgezogen, bis er schließlich unter Wahnvorstellungen litt. Seine Erkrankung bot den Vorwand für einen Machtkampf, der als Rosenkriege in die Geschichtsbücher einging. Das Ganze war vererbt: Sein Großvater mütterlicherseits, Karl VI. von Frankreich, litt an derselben Erkrankung, ebenso wie dessen Mutter, Johanna von Bourbon, sowie Karls Onkel, Großvater und Urgroßvater. Doch erst zur Lebenszeit Schrebers begannen Wissenschaftler und Ärzte, den Wahnsinn als etwas Biologisches zu betrachten. Im Jahre 1896 verwendete der deutsche Psychiater Emil Kraepelin den Begriff Dementia praecox, um zu suggerieren, dass die Erkrankung – im Gegensatz zur Senilität (praecox wurde im Englischen zu precocious, frühzeitig) – bereits in einem frühen Alter einsetzte.7

Kraepelin glaubte, dass Dementia praecox durch ein »Toxin« verursacht werde oder mit noch unbekannten »Läsionen« im Gehirn in einem Zusammenhang stehe.8 Zwölf Jahre später prägte der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler den Begriff Schizophrenie, mit dem er etwa dieselben Symptome zusammenfasste wie Kraepelin mit seiner Dementia praecox. Auch er vermutete eine physische Komponente der Krankheit.9

Bleuler wählte dieses neue Wort, da dessen lateinische Wurzel – schizo – eine harte, drastische Spaltung geistiger Funktionen implizierte. Dies erwies sich jedoch als ein tragischer Fehlgriff. Seither wurde Schizophrenie in weiten Teilen der Populärkultur – von Psycho über Sybil bis zu Eva mit den drei Gesichtern – mit dem Gedanken einer gespaltenen Persönlichkeit verwechselt. Doch das ist vollkommen falsch. Bleuler versuchte, die Spaltung zwischen dem äußeren und dem inneren Leben eines Patienten zu beschreiben, die Trennung zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Schizophrenie hat nämlich nichts mit multiplen Persönlichkeiten zu tun. Vielmehr geht es um die Abschottung des Selbst vom Bewusstsein, erst langsam, dann plötzlich, bis nichts mehr von alledem zugänglich bleibt, was andere als real begreifen.

Ungeachtet dessen, was Psychiater über die biologischen Aspekte der Krankheit zu denken begannen, so konnten sie sich doch weiterhin nur schwer vorstellen, wo genau die Ursache dafür lag. Schien es zu Anfang noch ausreichend, die Erblichkeit der Schizophrenie festzustellen, konnte dies bestimmte Fälle allerdings nicht erklären, in denen die Krankheit ganz von selbst ausgebrochen war – wie offenbar auch bei Schreber. Diese grundlegende Frage zur Schizophrenie – ob sie in der Familie liegt oder vollkommen unabhängig auftritt – beschäftigte ganze Generationen von Theoretikern, Therapeuten, Biologen und später auch Genetikern. Wie sollen wir denn wissen, worum es sich handelt, solange wir gar nicht wissen, woher es überhaupt rührt?

Als Sigmund Freud im Jahr 1911 – also acht Jahre nach deren Erscheinen – endlich Schrebers Erinnerungen aufschlug, verschlug es ihm den Atem.10 Der Wiener Analytiker und Theoretiker, damals bereits ein hochgeachteter Pionier der Erforschung des menschlichen Geistes, interessierte sich eigentlich gar nicht für wahnhafte Störungen. Als praktizierender Nervenarzt hatte er Patienten wie Schreber zwar gesehen, jedoch nie gedacht, dass es sich lohnen würde, einen von ihnen auf die Couch zu legen.11 Wenn man unter Schizophrenie leide, so argumentierte er, bedeute dies, dass man unheilbar sei – zu narzisstisch für eine sinnvolle Interaktion oder »Übertragung« mit dem Analytiker.

Dieses Buch von Schreber jedoch – das ihm sein Schützling, der Schweizer Therapeut Carl Gustav Jung, gesandt hatte, der Freud schon seit Jahren drängte, es doch endlich zu lesen – änderte für Freud alles. Ohne sich aus seinem Sessel zu erheben, hatte er nun direkten Zugang zu jedem einzelnen Impuls im Geist eines wahnhaften Menschen. Was Freud dort sah, bestätigte alles, was er bereits über die Mechanismen des Unterbewussten zu wissen glaubte. In einem Dankesbrief an Jung bezeichnete er die Memoiren als »eine Art Offenbarung«.12 In einem anderen erklärte er, man hätte Schreber zum »Professor der Psychiatrie und Anstaltsdirektor machen sollen«.13

Freuds Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides) erschien 1911 (im selben Jahr verstarb Schreber, nachdem er, bedingt durch den Tod seiner Mutter, erneut in eine Anstalt eingewiesen worden war).14 Dank Schrebers Buch war Freud nun überzeugt, dass psychotische Wahnvorstellungen kaum mehr seien als Wachträume – hervorgerufen durch dieselben Faktoren wie gewöhnliche Neurosen und daher auch auf dieselbe Weise interpretierbar.15