10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vom Ende einer großen Liebe Claudette Wells ist eine Frau, die zur Schrotflinte greift, sobald sich ein Fremder dem Haus ihrer Familie nähert. Warum beschützt sie ihr Refugium im Nordwesten Irlands so rigoros? Und warum gab sie ihre Karriere als Filmstar auf, obwohl ihr die Welt zu Füßen lag? Ihr Ehemann Daniel, Linguistikprofessor aus Brooklyn, verliert die ihm eigene Bodenhaftung, als er vom Tod seiner Ex-Geliebten Nicola Janks erfährt. Eine über Jahrzehnte verdrängte Schuld bricht über ihn herein – und reißt ihn aus dem Leben, das er und Claudette sich aufgebaut haben. Keine Autorin wurde in Großbritannien zuletzt so gefeiert wie Maggie O'Farrell. In »Hier muss es sein« brilliert sie mit dem nuancierten Porträt einer Ehe, so verschlungen wie die Liebe selbst. »›Hier muss es sein‹ ist ein stilistisches, erzählerisches und emotionales Meisterwerk, eine komplexe und nuancierte Geschichte, die sich mühelos zwischen verschiedenen Figuren, Kontinenten und Zeitebenen hin- und herbewegt.« Observer »Maggie O'Farrell lenkt ihre Figuren mit der Kunstfertigkeit einer Magierin. Sie ist eine geschickte, blendende Chronistin menschlicher Beziehungen.« The Guardian

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum ePUB

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur

((bei fremdsprachigem Autor:))

Aus dem Englischen von Kathrin Razum

((bei fremdsprachigem Autor:))

© Maggie O’Farrell 2016

Titel der englischen Originalausgabe: This Must Be the Place, Tinder Press, Headline Publishing Group, Hachette UK, 2016

((immer))

© Piper Verlag GmbH, München 2024

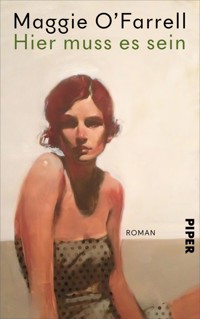

Covergestaltung: Cornelia Niere, München

Coverabbildung: Michael Carson

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Zitat

Ein ganz komisches Gefühl in den Beinen

Ich bin keine Schauspielerin

Ganz unten auf der Seite

Es ist eigentlich total einfach

Auktionskatalog Erinnerungsstücke Claudette Wells

Wie sich ein Schlosser fühlen muss

Genug Blau für

Wo bin ich, und was mache ich hier?

Hier kommt man nur schwer wieder heraus

Zeig mir, wo es wehtut

Abgehackte Köpfe, chemisch konservierte Moorhühner

Etwas, was nur er sehen kann

Der müde Geist ein Küchenherd

Genau wie oxidiertes Kupfer

Das fragliche Mädchen

Die finsteren Oublietten des Hauses

Die Paradoxie

Eine zerklüftete, gefährliche Eismasse

Tun Sie, was Sie tun müssen

Wo all die kleinen Lichter zu erlöschen beginnen

Ungeschnitten rausgegangen

Wer bist du denn?

Genau der richtige Dampfer

Mit ungewissem Ausgang

Festzuhalten, nie mehr loszulassen

Ständig etwas verlieren

Goldbehüteter, hoch springender Liebster

Ums liebe Leben

Danksagung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für Vilmos

Welt ist verrückter und ist mehr, als wir glauben,

Unverbesserlich plural

Louis MacNeice,Schnee

Ein ganz komisches Gefühl in den Beinen

Daniel, Donegal, 2010

Ein Mann.

Er steht auf der Stufe der Hintertür und dreht sich eine Zigarette. Das Wetter ist wechselhaft, wie so oft, der Garten glänzt saftig grün, die Äste sind schwer vom Regen, der weiterhin fällt.

Der Mann bin ich.

Ich stehe vor der Tür, die Tabakdose in der Hand, und beobachte etwas zwischen den Bäumen, eine Gestalt am Rand des Gartens, wo die Pappeln dicht an den Zaun heranrücken. Einen anderen Mann.

Er hat ein Fernglas und eine Kamera dabei.

Ein Vogelbeobachter, sage ich mir, während ich das dünne Papierchen über die Zunge ziehe, die gibt es hier öfter. Aber zugleich denke ich: Wirklich? Vögel beobachten, so weit hinten im Tal? Und ich denke, wo sind meine Tochter, das Baby, meine Frau? Wie schnell könnte ich bei ihnen sein, wenn ich müsste?

Mein Herz dreht hoch, hämmert in meiner Brust. Blinzelnd schaue ich in den weißen Himmel. Ich bin im Begriff, in den Garten zu treten, der Kerl soll wissen, dass ich ihn gesehen habe, soll sehen, dass ich ihn sehe. Er soll erkennen, wie groß ich bin, dass ich die Statur eines ehemaligen Topleichtathleten habe (mittlerweile zugegebenermaßen nicht mehr ganz so straff und knackig). Er soll sich seine Chancen ausrechnen, ich gegen ihn. Er braucht nicht zu erfahren, dass ich mich noch nie mit jemandem geprügelt habe und nicht gedenke, daran etwas zu ändern. Er soll sich so fühlen, wie ich mich gefühlt habe, wenn mein Vater mich vor einer Bestrafung zur Rede stellte: »Mich täuschst du nicht«, pflegte er zu sagen und dabei mit dem Finger erst auf seine Brust zu zeigen und dann auf mich.

Mich täuschst du nicht, würde ich am liebsten schreien, während ich die Selbstgedrehte und das Feuerzeug in meine Tasche stecke.

Der Typ schaut zum Haus herüber. Ich sehe das Aufblitzen der Sonne auf einer Linse und eine Armbewegung, mit der er sich eine Haarsträhne aus der Stirn gewischt oder den Auslöser einer Kamera betätigt haben könnte.

Sehr schnell passiert jetzt zweierlei. Der Hund – ein schnurrhaariger, langbeiniger, leicht arthritischer Irischer Wolfshund, der normalerweise neben dem Ofen schläft – saust durch die Tür, an meinen Beinen vorbei und in den Garten, unter anhaltendem tiefem Gebell, und eine Frau kommt um das Haus herum.

Sie hat das Baby auf dem Rücken, trägt einen Südwester, wie ihn üblicherweise Nordseefischer tragen, und hat ein Gewehr in der Hand.

Und sie ist meine Frau.

An Letzteres habe ich mich immer noch nicht so recht gewöhnt, nicht nur, weil es kaum vorstellbar ist, dass dieses Wesen jemals bereit gewesen sein soll, mich zu heiraten, sondern auch, weil sie immer wieder unvermutet solche Nummern abzieht.

»Herrgott, Schatz!«, japse ich und werde kurz vom kieksenden Klang meiner Stimme abgelenkt. Unmännlich trifft es nicht ganz. Ich klinge, als tadelte ich sie wegen eines schlecht ausgewählten neuen Vorhangstoffs oder weil sie Pumps trägt, die nicht zu ihrer Handtasche passen.

Sie ignoriert meinen schrillen Einwurf – wer könnte es ihr verdenken? – und schießt in die Luft. Einmal. Zweimal.

Wer, so wie ich, noch nie aus nächster Nähe einen Gewehrschuss gehört hat, dem sei gesagt, dass es sich um eine ohrenbetäubende Explosion handelt. Im Kopf blitzen magnesiumfarbene Lichter auf, in den Ohren gellt der dreigestrichene Ton einer Arie, die Nase ist von Teergeruch erfüllt.

Der Knall prallt von der Hauswand ab, dann vom Berg und wieder von der Wand: ein riesiger akustischer Tennisball, der im Tal hin und her springt. Während ich zusammenfahre, mich ducke, die Arme über den Kopf schlage, ist das Baby, wie mir auffällt, seltsam ungerührt. Der Kleine lutscht weiter am Daumen, den Kopf an die Mähne seiner Mutter gelehnt. Fast so, als wäre er das gewohnt. Als hörte er so etwas nicht zum ersten Mal.

Ich richte mich auf. Nehme die Hände von den Ohren. In der Ferne sprintet eine Gestalt durch das Unterholz. Meine Frau dreht sich um. Sie klappt das Gewehr in der Armbeuge auf. Pfeift nach dem Hund. »Ha!«, sagt sie zu mir, bevor sie wieder um die Hausecke verschwindet. »Dem hab ich’s gezeigt.«

Meine Frau, sollte ich anmerken, ist verrückt. Nicht im Sinne von Gehört-in-die-Klapse – wobei ich mich manchmal frage, ob es in ihrem Leben nicht auch solche Phasen gegeben hat –, sondern auf eine subtilere, gesellschaftsfähigere, weniger auffällige Weise. Sie denkt anders als andere Menschen. Sie ist der Ansicht, jemanden mit dem Gewehr zu bedrohen, der – höchstwahrscheinlich völlig arglos – am Zaun unseres Grundstücks herumlungert, sei nicht nur zulässig, sondern vielmehr absolut angemessen.

Hier die nackten Tatsachen über die Frau, die ich geheiratet habe:

Sie ist, wie ich vielleicht erwähnt habe, verrückt.

Sie ist eine Weltflüchterin.

Sie ist offenkundig bereit, jeden mit dem Gewehr zu bedrohen, von dem sie befürchtet, er könnte ihr Versteck ausfindig machen.

Ich flitze durchs Haus, sofern ein Mann meiner Körpergröße flitzen kann, um sie abzufangen. Die werde ich mir zur Brust nehmen. Sie kann nicht in einem Haus mit kleinen Kindern ein Gewehr aufbewahren. Das geht einfach nicht.

Ich wiederhole diese Sätze im Geiste, während ich durchs Haus eile, will meinen Protest damit beginnen. Aber als ich vorne aus der Haustür trete, komme ich mir plötzlich vor wie in einer anderen Welt. Anstelle des grauen Nieselregens hinterm Haus erfüllt hier strahlender, rosiger Sonnenschein den Garten, der glitzert und funkelt, als wäre er aus Diamant gehauen. Meine Tochter springt über ein Seil, das von ihrer Mutter geschwungen wird. Meine Frau, gerade noch eine Furcht einflößende Gestalt mit Gewehr, langem grauen Mantel und einem Hut gleich der Kapuze des Sensenmanns, hat den Südwester abgesetzt und wieder ihre übliche Erscheinungsform angenommen. Das Baby krabbelt durchs Gras, die Knie nass vom Regen, in der Faust eine Irisblüte, und gurrt und plappert zufrieden vor sich hin.

Es ist, als wäre ich in eine andere Zeit geraten, wie in einem dieser Märchen, wo jemand meint, eine Stunde geschlafen zu haben, beim Aufwachen aber feststellt, dass es ein ganzes Leben war, alle geliebten Menschen tot, alles Vertraute verschwunden. Komme ich wirklich nur von der anderen Seite des Hauses, oder habe ich hundert Jahre geschlafen?

Ich schüttele diesen Gedanken ab. Die Sache mit dem Gewehr muss aufs Tapet, und zwar sofort. »Seit wann«, will ich wissen, »besitzen wir eine Feuerwaffe?«

Meine Frau hebt den Kopf, erwidert meinen Blick mit eisenharter, widerständiger Miene, und das Springseil in ihrer Hand sinkt zu Boden. »Wir nicht«, sagt sie. »Ich.«

Eine typische Reaktion. Sie beantwortet die Frage scheinbar, aber nicht wirklich. Vielmehr geht sie auf einen Bestandteil der Frage ein, der nicht zur Diskussion steht. Das klassische Ausweichmanöver.

Ich pariere. Darin habe ich mehr als genug Übung. »Seit wann besitzt du eine Feuerwaffe?«

Sie zuckt mit der einen Schulter, die nackt ist, wie ich sehe, zu einem sanften Gold gebräunt, über das ein dünner weißer Träger verläuft. Einen Moment lang spüre ich eine reflexhafte Regung in der Tiefe meiner Unterwäsche – seltsam, dass sich das bei Männern mit dem Alter nicht ändert, dass uns alle nur ein hauchdünnes Etwas von unserem Teenager-Ich trennt –, aber ich lenke meine Aufmerksamkeit wieder auf unser Gespräch. So leicht kommt sie mir nicht davon.

»Seit jetzt«, antwortet sie.

»Was ist eine Feuerwaffe?«, fragt meine Tochter, das herzförmige Gesichtchen ihrer Mutter zugewandt.

»Das ist ein Überbegriff«, sagt meine Frau, »so wie Schusswaffe. Er meint das Gewehr.«

»Ach so, das Gewehr«, sagt meine süße Marithe, sechs Jahre alt und zu gleichen Teilen Kobold, Engel und Sylphide. Sie dreht sich zu mir um. »Der Weihnachtsmann hat Donal ein neues gebracht, und da hat er gesagt, dass Maman dieses hier haben kann.«

Ihre Äußerung verschlägt mir einen Moment lang die Sprache. Donal ist ein übel riechender Homunkulus, der noch weiter hinten im Tal das Land bestellt. Er – und seine Frau vermutlich auch – hat, so kann man wohl sagen, ein Problem mit der Aggressionsbewältigung. Leicht schießwütig, unser Donal. Er schießt auf alles, was ihm unter die Augen kommt: Eichhörnchen, Kaninchen, Füchse, Wanderer (kleiner Scherz).

»Was soll das?«, frage ich. »Du hast eine Feuerwaffe im Haus und …«

»Ein Gewehr, Daddy. Sag Gewehr.«

»… ein Gewehr, ohne mir etwas davon zu sagen? Ohne mit mir darüber zu sprechen? Weißt du denn nicht, wie gefährlich das ist? Was ist, wenn eins der Kinder …«

Meine Frau dreht sich um, und ihr Saum wischt durch das nasse Gras. »Müssen wir uns nicht langsam auf den Weg zum Bahnhof machen?«

Ich sitze hinter dem Steuer, eine Hand am Zündschlüssel, die Zigarette, die ich mir vorhin gedreht habe, zwischen die Lippen geklemmt. Ich fische in meiner Hosentasche nach meinem Feuerzeug oder Streichhölzern. Ich bin entschlossen, diese Zigarette irgendwann demnächst zu rauchen, noch vor zwölf. Ich beschränke mich auf drei Zigaretten pro Tag, und Mann, die brauche ich wirklich.

Außerdem schreie ich lauthals. Am Ende der Welt zu leben befördert diese Art von hemmungslosem Verhalten.

»Los jetzt!«, brülle ich, von heimlicher Bewunderung für die Lautstärke erfüllt, zu der ich imstande bin, für das Echo, das vom Berg zurückgeworfen wird. »Ich verpass noch meinen Zug!«

An Marithe scheint die ganze Aufregung völlig vorüberzugehen, was einerseits löblich, andererseits ärgerlich ist. Sie hält einen Socken in der Hand, in dem offenbar ein Tennisball steckt, steht mit dem Rücken zum Haus und zählt laut (auf Gälisch, wie ich mit gelinder Überraschung bemerke). Bei jeder Zahl – aon, dó, trí, ceathair – schlägt sie die Ballsocke gegen die Wand, gefährlich nah an ihrem Körper. Ich schaue ihr zu, während ich weiter rufe – sie kann das ziemlich gut. Ich frage mich, wo sie dieses Spiel gelernt hat. Vom Gälischen ganz zu schweigen. Sie wird von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet, wie zuvor schon ihr älterer Bruder, bis er rebellierte und sich (mit meiner heimlichen Unterstützung) in einem Internat in England anmeldete.

Mein Terminkalender sieht so aus, dass ich oft unter der Woche zum Arbeiten in Belfast bin und am Wochenende wieder hierherkomme, in den hintersten Winkel von Donegal. Ich unterrichte Linguistik an der Uni, bringe den jüngeren Semestern bei zu analysieren, was sie um sich herum hören, zu hinterfragen, wie Sätze konstruiert und Wörter verwendet werden, und Vermutungen anzustellen, warum das so sein könnte. In meiner Forschung habe ich mich immer auf die Entwicklung der Sprache konzentriert. Ich bin keiner dieser Traditionalisten, die jammern und klagen, dass die Grammatik verfalle oder semantische Standards unterlaufen würden. Nein, ich kann dem Prinzip der Veränderung viel abgewinnen.

Aus diesem Grunde gelte ich auf dem äußerst beschränkten Gebiet der akademischen Linguistik als Außenseiter. Nicht unbedingt eine Auszeichnung, aber was soll’s. Wer je im Radio eine Sendung über Neologismen, grammatikalische Verschiebungen oder die Art und Weise verfolgt hat, wie Jugendliche sich Begriffe für ihre eigenen, oft subversiven Zwecke aneignen, der hat als Vertreter der Ansicht, dass Veränderung etwas Gutes und Anpassungsfähigkeit begrüßenswert sei, vermutlich mich sprechen hören.

Das habe ich beiläufig auch mal zu meiner Schwiegermutter gesagt, die mich daraufhin einen Moment lang mit dem herrischen Blick ihrer mit Mascara umrandeten Augen fixierte und in ihrem makellosen Pariser Englisch sagte: »Ah, aber nein, ich hätte dich nicht gehört, ich schalte das Radio aus, sobald ich einen Amerikaner sprechen höre. Ich ertrage diesen Akzent einfach nicht.«

Akzent hin oder her, in wenigen Stunden soll ich eine Vorlesung über Pidgins und Kreolsprachen halten, illustriert am Beispiel eines einzigen Satzes. Wenn ich diesen Zug jetzt verpasse, gibt es keinen anderen mehr, der mich rechtzeitig in die Stadt bringen könnte. Dann wird es keine Vorlesung geben, keine Pidgins, keine Kreolsprachen, wohl aber eine Schar junger Studierender, die nichts über die faszinierende, komplexe linguistische Genealogie des Satzes »him thief she mango« erfahren werden.

Außerdem soll ich nach der Vorlesung einen Flug in die USA antreten. Nach ausgiebigem transatlantischem Druck seitens meiner Schwestern fliege ich wider besseres Wissen zur Geburtstagsparty meines Vaters, der neunzig wird. Was für eine Art von Party man mit neunzig Jahren noch feiern kann, sei dahingestellt – ich rechne mit stapelweise Papptellern, Kartoffelsalat und lauwarmem Bier und mit einer Gästeschar, die geschlossen zu ignorieren versucht, dass der Gefeierte selbst finster und knurrig in einer Ecke sitzt. Meine Schwestern sagen schon seit Längerem, unser Vater könne jeden Moment das Zeitliche segnen, und sie wüssten wohl, dass er und ich oft unterschiedlicher Meinung gewesen seien (um es dezent auszudrücken), aber wenn ich nicht bald käme, würde ich das bis an mein Lebensende bereuen. Blablabla. Hört zu, sage ich ihnen, der Mann geht jeden Tag drei Kilometer zu Fuß, isst genug Pulled Pork, um den Bundesstaat New York seiner gesamten Schweinepopulation zu berauben, und wenn man ihn mal am Telefon erwischt, klingt er alles andere als gebrechlich: Auf meine Unzulänglichkeiten und Fehleinschätzungen weist er mich immer noch sehr eloquent und energisch hin. Und was seinen viel beschrienen möglichen Tod angeht: So, wie ich das sehe, hat in der Brust dieses Mannes von vornherein kein Herz geschlagen.

Dieser Besuch – der erste seit mehr als fünf Jahren – ist nicht der Grund, so rede ich mir ein, warum ich mich so gestresst fühle, erklärt nicht mein unglaubliches Verlangen nach Nikotin oder das nervöse Zucken meines einen Augenlids, während ich dasitze und warte. Er hat nichts damit zu tun, gar nichts. Ich bin heute einfach ein bisschen überreizt. Ich werde nach Brooklyn fahren, meinen Alten besuchen, nett sein, zu der Party gehen, werde ihm das Geburtstagsgeschenk überreichen, das meine Frau besorgt und eingepackt hat, ich werde mit meinen Nichten und Neffen plaudern, werde die erforderliche Anzahl von Tagen dort ausharren – und dann werde ich mich so schnell wie möglich aus dem Staub machen.

Ich öffne die Autotür einen Spaltbreit und schreie in die feuchte Luft: »Wo bleibt ihr denn? Ich verpasse meine Vorlesung!«, und dann erspähe ich ein zerknicktes Streichholzbriefchen im Fußraum des Wagens. Ich tauche hinunter wie ein Perlenfischer und komme triumphierend, Briefchen in der Hand, wieder hoch.

In diesem Moment reißt meine Frau die Tür auf und fängt an, das Baby in seinen Kindersitz zu schnallen. Ich atme auf, während ich ein Streichholz anzünde. Wenn wir jetzt fahren, sollten wir es schaffen.

Marithe klettert auf ihren Platz, der Hund drängt herein, springt über die Sitzlehne in den Kofferraum, die Beifahrertür geht auf, und meine Frau schlüpft ins Auto. Sie hat, wie ich sehe, eine Männerhose an, die sie in der Taille mit etwas gebunden hat, das mir verdächtig nach einer meiner Seidenkrawatten aussieht. Darüber trägt sie einen Mantel, der, wie ich weiß, mehr gekostet hat, als ich im Monat verdiene – ein großes Ungetüm aus Leder und Tweed, mit Schulterstücken und Schlaufen –, und auf dem Kopf eine Kaninchenfellmütze mit kunstvoll gearbeiteten Ohrenklappen. Noch ein Geschenk von Donal?, liegt mir auf der Zunge, doch ich spreche es nicht aus, weil Marithe im Auto sitzt.

»Puh«, sagt meine Frau, »ist das scheußlich da draußen.«

Auf den Rücksitz wirft sie einen Weidenkorb, einen Rupfensack, etwas, das aussieht wie ein Kandelaber aus Messing, und schließlich einen uralten, angelaufenen Schneebesen.

Ich sage nichts.

Ich lege den ersten Gang ein und löse die Handbremse, von einem absurden Erfolgsgefühl erfüllt, als wäre es eine große Leistung, meine Familie zu einem um lediglich zehn Minuten verspäteten Aufbruch zu bewegen, und ziehe den ersten Rauch des Tages tief in die Lunge, wo er sich zusammenrollt wie eine Katze.

Meine Frau langt herüber, pflückt mir die Zigarette von den Lippen und drückt sie aus.

»He!«, protestiere ich.

»Nicht mit den Kindern im Wagen«, sagt sie und deutet mit dem Kopf zum Rücksitz.

Ich will gerade darauf eingehen, gegenargumentieren – ich habe eine komplette Verteidigungsrede parat, die um die Frage kreisen wird, was wohl gefährlicher für Minderjährige ist, Feuerwaffen oder Zigaretten –, da wendet sich meine Frau mir zu, fixiert mich mit ihrem jadegrünen Blick und lächelt mich mit solcher Zärtlichkeit, solcher Vertrautheit an, dass sich die Worte meiner Rede in Luft auflösen, verdunsten wie Wassertropfen in der Sonne.

Sie legt mir die Hand aufs Bein, gerade so, dass es noch anständig ist, und flüstert: »Du wirst mir fehlen.«

Als Linguist finde ich es faszinierend, auf welch unterschiedliche Weisen Erwachsene über Sex reden können, ohne dass kleine Kinder den blassesten Schimmer haben, worüber da gerade gesprochen wird. Es ist ein eindrückliches Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Bedeutungen beim Sprechen. Wenn meine Frau so lächelt und sagt: »Du wirst mir fehlen«, heißt das übersetzt so viel wie: Solange du weg bist, muss ich ohne auskommen, aber sobald du wieder da bist, schleif ich dich ins Schlafzimmer und reiß dir alle Kleider vom Leib. Und wenn ich mich daraufhin räuspere und antworte: »Du mir auch«, heißt das: Ja, auf diesen Moment werde ich mich die ganze Woche über freuen.

»Ist das mit deiner Reise jetzt okay für dich?«

»Nach Brooklyn?« Ich versuche, es ganz beiläufig zu sagen, aber die Worte klingen leicht erstickt.

»Zu deinem Dad«, stellt sie klar.

»Ah«, sage ich mit einer vagen, kreisförmigen Handbewegung. »Ja, das wird schon. Er ist … äh, also, das wird schon. Es ist ja nicht lang.«

»Na ja«, setzt sie an, »ich glaube, dass er …«

Womöglich spürt Marithe etwas, jedenfalls ruft sie plötzlich etwas lauter als nötig: »Gatter, Maman! Gatter!«

Ich halte an. Meine Frau schnallt sich ab, öffnet die Wagentür, steigt aus und knallt die Tür so heftig wieder zu, dass das regennasse rhombusförmige Fenster auf der Beifahrerseite vibriert. Im nächsten Augenblick erscheint sie in dem Panorama vor der Windschutzscheibe: Sie entfernt sich vom Auto. Das reizt bei dem Baby irgendeine präverbale Synapse: sein neuronales System teilt ihm mit, dass der Anblick seiner sich entfernenden Mutter nichts Gutes ist, dass sie womöglich nie mehr wiederkommt, dass er hier drinnen zugrunde gehen wird, dass die Gegenwart seines leicht geschwätzigen und nur gelegentlich anwesenden Vaters nicht ausreicht, um sein Überleben zu sichern (da ist was dran). Er stößt ein verzweifeltes Heulen aus, ein Signal ans Mutterschiff: Mission abbrechen, unmittelbare Rückkehr erforderlich.

»Calvin«, sage ich und nutze die Zeit, um meine Zigarette von der Ablage über dem Armaturenbrett zu nehmen, »hab ein bisschen Vertrauen.«

Meine Frau entriegelt das Gatter und zieht es auf. Ich nehme den Fuß von der Kupplung, trete aufs Gas, und das Auto gleitet durch das Tor, das meine Frau hinter uns wieder schließt.

Es gibt, sollte ich erwähnen, zwölf Gatter zwischen Haus und Straße. Zwölf. Das bedeutet, dass sie ein Dutzend Mal aussteigen, eins dieser verdammten Dinger auf- und zumachen und wieder einsteigen muss. Die Straße ist in Luftlinie kaum mehr als einen halben Kilometer entfernt, aber sie zu erreichen dauert eine kleine Ewigkeit. Und wenn man es allein machen muss, ist es eine elende Plackerei, meistens auch noch im Regen. Manchmal brauche ich etwas aus dem Dorf – eine Flasche Milch, Zahncreme, irgendeinen ganz normalen Haushaltsartikel – und stehe von meinem Sessel auf, nur um mich im nächsten Moment daran zu erinnern, dass ich auf dem Hin- und Rückweg insgesamt vierundzwanzig Gatter werde auf- und zumachen müssen, woraufhin ich wieder in meinen Sessel sinke und denke, ach verdammt, wer braucht schon saubere Zähne?

Das Wort »abgelegen« beschreibt das Haus nicht einmal ansatzweise. Es steht in einem der am dünnsten besiedelten Täler Irlands, das so hoch gelegen ist, dass selbst Schafe es meiden, von Menschen ganz zu schweigen. Und meiner Frau beliebt es, im höchsten, fernsten Winkel dieses Tals zu wohnen, erreichbar nur über einen Weg, der durch zahlreiche Viehweiden führt. Daher die Gatter. Um hierher zu gelangen, muss man wirklich hierher gelangen wollen.

Die Autotür wird aufgerissen, und meine Frau schiebt sich wieder auf den Beifahrersitz. Noch elf Gatter. Das Baby bricht erleichtert in Tränen aus. Marithe schreit: »Eins! Ein Gatter! Eins, Daddy, eins haben wir!« Mit ihrer Liebe zu den Gattern ist sie allein. Vom Armaturenbrett kommt jetzt ein hysterisches Piepen, das signalisiert, dass meine Frau ihren Sicherheitsgurt wieder anlegen soll. Was sie nicht tun wird. Das Blinken und Piepen wird so lange andauern, bis wir die Straße erreicht haben. Es ist ein Streitpunkt in unserer Ehe: Ich finde, der Aufwand des ständigen An- und Abschnallens wird durch die Beseitigung dieses höllischen Geräuschs wettgemacht; sie ist anderer Ansicht.

»Also, dein Vater«, fährt meine Frau fort. Sie besitzt, neben all ihren sonstigen Gaben, eine erstaunliche Fähigkeit, unterbrochene Gespräche in Erinnerung zu behalten und wieder aufzugreifen. »Ich glaube wirklich …«

»Kannst du dich nicht einfach anschnallen?«, fahre ich sie an. Ich kann nicht anders. Meine Toleranzschwelle für repetitive elektronische Geräusche ist sehr niedrig.

Sie dreht mit unendlicher, genüsslicher Langsamkeit den Kopf und schaut mich an. »Wie bitte?«, sagt sie.

»Dein Sicherheitsgurt. Kannst du nicht wenigstens einmal …«

Ich werde von einem weiteren Gatter, das aus dem Nebel auftaucht, zum Schweigen gebracht. Sie steigt aus, geht zum Gatter vor, das Baby schreit, Marithe ruft eine Zahl etc. etc. Bis zum vorletzten Gatter hat sich ein dumpfer Druck in meinen Schläfen aufgebaut, der sich zu einem anhaltenden Schmerz auszuweiten droht.

Während meine Frau zum Auto zurückläuft, rauscht das Radio, erstirbt, erwacht knisternd wieder zum Leben. Wir lassen es immer an, denn der Empfang bleibt in dieser Gegend größtenteils eine Wunschvorstellung, und jeder Fetzen Dialog oder Musik wird mit Jubel begrüßt.

»O Brendan! Brendan!«, sagt eine Schauspielerin in irgendeinem Studio voller Inbrunst. »Nimm dich bloß in Acht!« Der Empfang geht in statisches Rauschen über.

»O Brendan, Brendan!«, kreischt Marithe begeistert und trampelt mit den Füßen gegen meine Rückenlehne. Das Baby, das die allgemeine Stimmung schnell erfasst, kräht vergnügt und umklammert die Ränder seines Sitzes, und die Sonne wählt genau diesen Moment, um überraschend in Erscheinung zu treten. Irland sieht grün und freundlich aus, als wir durch die Pfützen hindurch dem letzten Gatter entgegengleiten.

Meine Frau und Marithe debattieren, wovor Brendan sich wohl in Acht nehmen sollte, das Baby wiederholt einen n-Laut, und ich denke, dass es mit dieser Art, seinen Gaumen zu nutzen, früh dran ist, während ich zugleich beiläufig am Sendersuchknopf drehe.

Ich halte am allerletzten Gatter. Ein Glasgower Akzent dringt durch das weiße Rauschen, erfüllt das Auto, es ist der bewusst ernste Ton der Nachrichtensprecher. Aufgrund einer geografischen Anomalie können wir hier ab und zu die schottischen Nachrichten empfangen. Es geht um eine bevorstehende Regionalwahl, einen Politiker, der beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden ist, eine Schule ohne Schulbücher. Ich drehe den Senderknopf durch Wellen von Nichts, suche nach Sprache, hoffe auf eine menschliche Stimme.

Meine Frau steigt aus dem Auto, geht zum Gatter vor. Ich sehe, wie der Wind Strähnen ihres Haars erfasst und mit ihnen spielt, sehe ihren aufrechten Ballerinagang, ihre Hand im fingerlosen Handschuh, die nach dem Riegel des Gatters greift.

Die Antenne des Radios tut ihr Bestes und erwischt eine Frauenstimme: ruhig, aber zögerlich. Es geht um die Geschlechterverhältnisse in der Arbeitswelt, eines dieser Themenmagazine, die man vormittags auf BBC hören kann. Eine Achtzigjährige aus Südwestengland erzählt, wie es war, als eine der ersten Frauen überhaupt eine Ingenieursstelle zu bekommen, und ich will den Knopf schon weiterdrehen, denn das wird meine Frau unbedingt hören wollen, und mir steht der Sinn nach guter Musik. Doch dann dringt eine andere Stimme aus den kleinen perforierten Lautsprechern auf Höhe meiner Knie: die fallende Intonation und langen Vokale der gebildeten Engländer.

»Und da dachte ich, mein Gott«, sagt die Frau im Radio – in mein Auto, in die Ohren meiner Kinder –, »das muss die gläserne Decke sein, von der ich so viel gehört habe. Sollte es wirklich so schwer sein, sie mit meinem Schädel zu durchstoßen?«

Diese Worte erzeugen bei mir einen tiefen Widerhall von Erinnertem. Ohne Vorwarnung schießt mir eine Reihe von Bildern durch den Kopf: ein Kopfsteinpflaster, im Nebel verschwommen, ein Fahrrad, das an ein Geländer gekettet ist, ein von Kiefernduft erfüllter Wald, ein federnder Nadelteppich, ein Telefonhörer, an den weichen Knorpel der Ohrmuschel gedrückt.

Ich kenne diese Frau, will ich ausrufen, ich kannte sie. Fast drehe ich mich um und sage es zu meinen Kindern auf der Rückbank: Diese Frau habe ich mal gekannt.

Ich erinnere mich an dieses schwarze Cape, das sie immer trug, an ihre Vorliebe für Schuhe, die nicht zum Gehen taugten, für sonderbaren gegliederten Schmuck, für Sex im Freien, da wird die Stimme ausgeblendet, und die Moderatorin teilt uns mit, wir hätten gerade Nicola Janks gehört, eine Aufnahme aus den 1980er-Jahren.

Ich schlage mit der Handfläche aufs Lenkrad. Nicola Janks, ausgerechnet. Diesem Nachnamen bin ich nie und nirgends sonst begegnet. Sie ist und bleibt die einzige Janks, die ich jemals kannte. Sie hatte, erinnere ich mich vage, einen verrückten zweiten Vornamen, irgendwas Griechisches oder Römisches, das auf Eltern mit einem Faible für antike Mythologie schließen ließ. Wie war der Name noch gleich? Es ist nicht wirklich überraschend, halte ich mir reumütig vor Augen, dass meine Erinnerungen an diese Zeit etwas verschwommen sind, wenn man bedenkt, wie viel ich damals …

Und dann denke ich gar nichts mehr.

Die Moderatorin ergänzt in einem beherrschten, behutsamen Ton, dass Nicola Janks nicht lange nach diesem Interview verstorben sei.

Mein Gehirn gerät ins Stottern, wie ein Motor, der im nächsten Moment stehen bleiben wird. Ich schaue instinktiv nach meiner Frau. Sie hat das Gattertor geöffnet und wartet darauf, dass ich hindurchfahre.

Ich habe ein Gefühl, als wäre ein Fenster vom Wind aufgestoßen worden oder als wäre ein Dominostein gegen einen anderen gefallen und hätte eine Kettenreaktion ausgelöst. Eine Flutwelle ist herangerauscht und hat sich wieder zurückgezogen, und was darunter war, ist für immer verändert.

Ich blicke wieder zu meiner Frau. Sie hält das Gatter fest. Lehnt sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen, damit es nicht vor das fahrende Auto schwingt. Sie hält es fest, vertraut darauf, dass ich den Wagen durchs Tor steuere, den Wagen, in dem ihre Kinder sitzen, ihre Nachkommen, ihre Lieben. Der irische Wind bauscht ihr Haar wie ein Segel. Jetzt späht sie durch die Windschutzscheibe nach meinem Gesicht, fragt sich, warum ich nicht losfahre, aber von ihrem Standort sieht sie nur die Spiegelung der Wolken in der Scheibe. Von ihrem Standort aus könnte ich genauso gut nicht mehr da sein.

Der Zug fährt in östlicher Richtung über die Grenze, durch sporadische Regenschauer. Ich halte die Zeitung, die meine Frau mir vor der Abfahrt gekauft hat, zusammengerollt in der Hand, wie einen Taktstock, als wäre ich im Begriff, ein unsichtbares Orchester durch eine Sinfonie zu führen.

Es ist zehn Jahre her, dass ich diese Reise in umgekehrter Richtung gemacht habe, eine Art Pilgerfahrt. Damals war ich noch nie in Irland gewesen – ich war schlicht nie auf die Idee gekommen. Ich gehöre nicht zu jenen irischstämmigen Amerikanern, die mit Eiresatz-Nostalgie geschlagen sind, einem rückwärtsgewandten Fimmel für ein Land, das unsere Großeltern verlassen mussten, um zu überleben. In meiner Familie stand ich damit allerdings allein: Meine Schwestern trugen alle Claddagh-Ringe, gingen zu den Umzügen am St. Patrick’s Day und gaben ihren Kindern Namen mit komplizierten d- und b-Häufungen.

Ich arbeitete damals, nicht ganz ideal, am Institut für Kognitionswissenschaften in Berkeley. Meine Ehe war gerade in die Brüche gegangen: Es hatte sich herausgestellt, dass meine Frau seit Jahren ein Verhältnis mit einem Kollegen hatte. Diese Erkenntnis hatte mich in eine belanglose Liebschaft getrieben, was wiederum Anlass für meine Frau gewesen war, die Scheidung einzureichen. Ich wohnte im Apartment eines Freundes, der ein Sabbatjahr in Japan verbrachte; der Kollege, der mir Hörner aufgesetzt hatte, war in das Haus eingezogen, das ich gerade erst hatte verlassen müssen. Meine künftige Ex-Frau hatte sich in eine rachsüchtige Hexe verwandelt, die mir minimalen Kontakt zu meinen Kindern nur gegen astronomische Unterhaltszahlungen zuzugestehen bereit war. Woche um Woche ignorierte sie die Sorgerechtsvereinbarung, die unsere Anwälte ausgehandelt hatten. Ich verwendete mein gesamtes Einkommen darauf, mich dagegen zu wehren; gleichzeitig hatte ich unklugerweise parallele Affären mit zwei verschiedenen Frauen, und verhindern zu müssen, dass die beiden voneinander erfuhren, führte zu unnötigen Komplikationen und Ausweichmanövern.

Inmitten dieser Gemengelage starb meine Großmutter und wurde gemäß den überraschenden Anweisungen in ihrem Testament eingeäschert. Die Frage, was wir mit ihrer Asche anfangen sollten, führte zu den üblichen familiären Meinungsverschiedenheiten. Meine Tante plädierte für eine Urne, genauer gesagt, für einen antiken chinesischen Ingwertopf, den sie im Angebot gesehen hatte; mein Vater wollte eine Beerdigung. Ein Onkel schlug vor, ein Familiengrab einzurichten, ein anderer drängte auf eine Art Bio-Urne, bei der die Asche mit Baumsamen vermischt und ausgesät wird. Eine meiner Cousinen sagte dann schließlich: Sollten wir sie nicht zu Grandpa legen?

Wir schauten uns alle an. Es war am Ende des Leichenschmauses: Der Pfarrer war bereits gegangen, die Gäste verabschiedeten sich; ein Raum voll zerknüllter Servietten, zerkrümeltem Kuchen und waberndem Zigarettenrauch. Mein Vater und seine Geschwister senkten die Augen.

Die Wahrheit kam zutage, so, wie sich das bei Trauerfeiern gehört: Niemand wusste so recht, wo sich Grandpas sterbliche Überreste befanden. Es war so gewesen, dass er und Grandma vor vielen Jahren ihre allererste – was das anging, waren sich alle einig – Urlaubsreise unternommen hatten, und zwar nach Irland. Grandpa war im Ruhestand, und sie hatten das Land ihrer Großeltern noch nie gesehen, alle ihre Freunde waren schon dort gewesen, sie hatten etwas Geld beiseitegelegt und so weiter und so fort. Was eben so die Gründe sind, warum Leute in Urlaub fahren.

Sie flogen nach Dublin. Sie sahen den Ring of Kerry, schauten sich in Cork und auf der Dingle-Halbinsel um. Sie sahen die berühmten Delfine. Aus irgendeinem Grund – niemand wusste, warum – verschlug es sie schließlich nach Donegal, in jenen Teil des Landes, der neben den britischen Annex gequetscht ist. Ob einer ihrer Vorfahren aus Donegal gestammt habe, wollte ich wissen, oder vielleicht aus dem protestantischen Norden? Letztere Vermutung wurde niedergeschrien. Sie seien zu hundert Prozent irisch-katholisch gewesen, betonte mein Onkel, genau wie wir. Anderes zu behaupten sei eine Beleidigung.

Was sie nun auch für Vorfahren gehabt haben mochten, meine Großeltern waren aus einem Grund, den wir nie erfahren werden, in einem Bed & Breakfast in Buncrana abgestiegen. Meine Großmutter feilte gerade ihre Nägel vor einem »Vertiko«, wie sie stets sagte – dieses Detail versäumte mein Vater nie zu erwähnen –, als mein Großvater sich vom Fenster abwandte und sagte: »Ich habe ein ganz komisches Gefühl in den Beinen.«

Sie schaute nicht auf. Das sollte sie bereuen. »Daniel«, sagte sie später oft zu mir, »schau auf, wenn jemand so etwas zu dir sagt, schau immer auf.« Ich kann vertrauensvoll berichten, dass bisher noch niemand einen solchen Satz zu mir gesagt hat. Sie jedenfalls blickte damals nicht auf. Sie feilte weiter ihre Nägel und sagte: »Dann setz dich doch.«

Er setzte sich nicht. Er fiel auf den Teppich, und dabei riss er den Nachttisch mitsamt einer Zierschale um, die meine Großmutter vor ihrer Abreise bezahlen musste. Gehirnblutung. Sofort tot. Mit sechsundsechzig.

Ich hab ein ganz komisches Gefühl in den Beinen. Das sind mal letzte Worte.

Kurz und gut: Meine Großmutter gehörte jener Generation an, die kein Aufhebens machte. Keinen Wirbel veranstaltete. Man schluckte die bitteren Pillen, die einem das Leben so verabreichte, und dann machte man weiter. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, den Leichnam ihres Mannes in die Vereinigten Staaten zurückfliegen zu lassen, damit ihm seine zahlreichen Nachkommen die letzte Ehre erweisen könnten. Nein, sie wollte niemanden behelligen, deshalb ließ sie ihn am nächsten Tag im Beisein des örtlichen Pfarrers einäschern. Sie tat, was zu tun war, bezahlte das Zimmer und flog nach Hause. Für seinen Koffer musste sie eine Übergepäckgebühr bezahlen, ein Detail, das meinen Vater bis auf den heutigen Tag in Rage versetzt – mit Ausgaben gleich welcher Art hatte er immer ein Problem.

Die missliche Lage meines lange verstorbenen Großvaters traf einen Nerv bei mir. Ich verließ den Leichenschmaus in heller Empörung. Es war typisch für meine Familie, unter beträchtlicher Mühe die Kleider eines Toten nach Hause zu schleppen, aber nicht an seine Asche zu denken. Typisch, dass niemand meine Großmutter nach dem Ort seiner Einäscherung gefragt hatte. Wie konnte man seine sterblichen Überreste einfach vergessen, zurücklassen, einem einsamen Purgatorium in einem Land ausliefern, in dem keiner von uns je gelebt hatte? Mir geisterte zweifellos die Vorstellung durch den Kopf, dass auch meine Überreste dereinst an einem fernen Ort vor sich hin modern und meine Kinder sie nicht holen würden, weil sie mich ja nur einmal die Woche sehen durften, zwischen drei und fünf, an einem Ort, den ihre Mutter bestimmte. Weil ihre Mutter, immer wenn diese armselige, ungerecht kurze Zeitspanne nahte, eine Nachricht bei der Sekretärin des Vaters hinterließ, die Kinder seien krank/auf einem Schulausflug/müssten für eine Arbeit lernen/schafften es an diesem Tag nicht. Weil das Gesetz unumstößlich die Mutter begünstigt, mag diese auch noch so treulos oder rachsüchtig sein. Weil der Vater, so sehr er sich auch anstrengen mag –

Ich schweife ab.

Als ich nach San Francisco zurückkam, machte ich die Namen sämtlicher Beerdigungsinstitute in der entsprechenden Region Irlands ausfindig, und wenn ich nicht gerade damit beschäftigt war, auf Anrufe meines Anwalts zu reagieren, zu Gerichtsterminen zu erscheinen, bei denen ich genauso gut mehrere Tausend Dollar in eine Mülltonne hätte schmeißen und ein brennendes Streichholz hinterherwerfen können, mich mit einer meiner beiden Geliebten zu treffen, eine Wohnung zu suchen, in die ich ziehen konnte, sobald mein Freund aus Japan zurückkehrte (eine Dreizimmerwohnung zu einem Preis, der mir die Tränen in die Augen trieb, denn meinem Anwalt zufolge war es wichtig zu beweisen, dass ich »den Kindern ein Heim bieten« konnte), rief ich dort an. Ich saß nachts um drei am Küchentisch, hielt mich an einem Joint fest, als hinge mein Leben davon ab – womöglich tat es das sogar –, und wählte eine der Nummern auf der Liste. Dann horchte ich auf die weichen, kehligen Vokale der Antwort: »Hello.« Es klang eher wie hellouh: der Auslaut verlängert, die Zunge gesenkt und weiter hinten im Mund, als sie es bei einem Amerikaner gewesen wäre. Und es folgte auch kein: »Wie kann ich Ihnen helfen?«, da war nur dieses nüchterne hellouh.

Es dauerte eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt hatte.

Ich saß also im Dunkeln in der Küche meines Kollegen, von Schlaflosigkeit gepeinigt, ringsum Buntstiftzeichnungen von Kindern, die nicht mit mir verwandt waren, und fragte: »Können Sie mir helfen, könnten Sie mir sagen, haben Sie vor zwanzig Jahren irgendwann Ende Mai einen Mann namens Daniel Sullivan eingeäschert?« Ja, die Situation wurde dadurch noch surrealer, dass mein Großvater und ich denselben Namen trugen. Manchmal fühlte ich mich dort in der tiefen Nacht in San Francisco, als versuchte ich, meine eigene Asche aufzuspüren.

Auf meine Frage folgte stets eine kurze Pause, und dann, nach ein paar schlurfenden Schritten, einem kurzen Wortwechsel, sicher oft auf Gälisch, und dem gleitend dumpfen Geräusch, wenn ein Aktenschrank geöffnet wurde, war die Antwort jedes Mal Nein. Noooo.

Bis eines Tages eine Frau (vielleicht noch ein Mädchen – sie klang jung, zu jung, um in so einem Betrieb zu arbeiten) sagte: »Ja, der ist hier.«

Ich hielt mir den Hörer ans Ohr. Ich war an diesem Tag im Gericht gewesen, wo man mir gesagt hatte, dass meine Möglichkeiten ausgeschöpft seien: Ich könne nichts tun, um sicherzustellen, dass ich an der Erziehung meines Sohns und meiner Tochter teilhaben würde; es gebe keine Möglichkeit, meine Ex-Frau zur Einhaltung der Sorgerechtsvereinbarung zu zwingen; ich müsse einfach darauf hoffen, dass sie »Vernunft annehmen« werde; wir hätten, so mein Anwalt, »das Ende der Fahnenstange« erreicht. Woraufhin ich in der überwölbten Eingangshalle des Gerichtsgebäudes so laut, dass sich alle, die in der Nähe waren, nach mir umdrehten und schnell wieder wegschauten, alle bis auf meine Ex-Frau, die ruhig zum Ausgang lief, ohne sich umzusehen, und selbst das Wippen ihres Pferdeschwanzes war triumphierend, brüllte: »Ich bin der Vater dieser Kinder. Da gibt es kein Ende der Fahnenstange!«

Dass etwas einfach klappte, dass jemand sagte, ja, er ist hier, schien mir schlechterdings unmöglich, ein winziges Zuckerchen in dem Ozean von Bitterkeit, in dem ich zu ertrinken drohte.

»Er ist bei Ihnen?«, fragte ich.

Ein kurzes Zögern, als wäre das Mädchen verdutzt über meine Emotionalität.

»Ja«, sagte sie noch einmal.

»Und wo?« Ich hatte gehört, dass Beerdigungsinstitute die Asche von Verstorbenen entsorgten, wenn sie nicht von Angehörigen abgeholt wurde. Ich wollte wissen, wo man sie verstreut hatte, damit ich es der Familie erzählen und wir entscheiden konnten, was mit Grandma geschehen sollte.

Doch statt mir zu erklären, wir haben ihn aus der Hintertür, in den Seewind, in den nächsten Rosenstrauch, ein nahe gelegenes Kliff hinuntergekippt, äußerte sie den unglaublichen Satz: »Im Keller.«

Einen irren Moment lang sah ich vor mir, wie Grandpa, gewohnheitsgemäß mit bequemer Hose, senfgelbem Hemd und Fliege bekleidet, in einem niedrigen, aber durchaus freundlichen Raum vor sich hin werkelte, wo er die letzten zwanzig Jahre damit verbracht hatte, Vorratsgläser umzuräumen, eine Tischtennisplatte aufzubauen, Nägel in Werkzeugkästen zu sortieren oder was zum Teufel die Leute in einem Keller eben tun. Und wir dachten, er sei tot, wollte ich rufen. Dabei war er einfach nur die ganze Zeit bei Ihnen im Keller!

Ich räusperte mich und umklammerte den Hörer. »Im Keller?«

»Regal 4 D.«

»4 D«, wiederholte ich.

»Wann wollen Sie ihn abholen?«

Die Frage verblüffte mich. Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass Grandpa würde abgeholt werden müssen, wie ein Kind von einer Geburtstagsfeier. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich nicht wirklich damit gerechnet hatte, ihn zu finden: Ich war an einem Tiefpunkt in meinem Leben, und die ganze Aktion war einfach eine Ablenkung gewesen. Ihn gefunden zu haben war verwirrend, unerwartet, unwirklich.

Irland: Ich stellte mir feuchte Hügel in kräftigem Grün vor, Steinbrücken, die sich über silberne Bäche wölbten, Frauen mit fülligem kastanienrotem Haar, die ihre Finger über Harfensaiten gleiten ließen.

»Nächste Woche«, schrie ich ins Telefon. »Ich komme nächste Woche.«

Und so fand ich mich vor zehn Jahren in den Frühlingsferien allein im ländlichen Irland wieder, wo ich in einer Reihe von Bed & Breakfasts mit rutschigen Tagesdecken und Portionsmilch abwechselnd Take-away-Mahlzeiten verzehrte und mich bis zur Besinnungslosigkeit betrank.

Ich sage »allein«, dabei war ich tatsächlich in Begleitung meines Großvaters unterwegs, der, mit einer kleinen, zugeklebten Pappschachtel angetan, den Beifahrersitz meines Mietwagens einnahm. Wir kamen sehr gut miteinander aus, wir zwei, was ich aus seinen Lebzeiten etwas anders in Erinnerung hatte.

»Weißt du noch, wie du mich mit einem Hurlingschläger versohlt hast, weil ich dir am Esstisch freche Antworten gegeben habe?«, fragte ich zum Beispiel, während wir übers irische Land rollten, das meiner ursprünglichen Vorstellung erstaunlich nahekam, mitsamt buckligen Steinbrücken und allem Drum und Dran. Und Unmengen von Schafen – mehr als ich je für möglich gehalten hätte.

Oder: »Und wie war das noch, als meine Schwester ein Lammkotelett mit den Fingern gegessen hat und du ihr daraufhin erklärt hast, kein anständiger Mann würde sie wollen?«

Grandpa behielt seine Meinung für sich. Er beschwerte sich nicht einmal, wenn ich krachend die Gänge einlegte oder auf die falsche Straßenseite hinüberschwenkte oder zum Mittagessen nur Kartoffelchips und ein Guinness zu mir nahm oder mir, obwohl ich längst hätte im Bett liegen sollen, noch einen Joint anzündete.

Und dann fuhr ich eines Tages, gegen Ende der geplanten zwei Wochen, von der Küste aus in Richtung Grenze. Grandpa und ich diskutierten gerade, ob wir noch woanders hinfahren und uns dort umsehen sollten – nach Galway vielleicht oder nach Sligo, oder über die Grenze nach Ulster –, oder ob wir von Irland langsam genug hatten (ich schon, da war ich mir ziemlich sicher). Und da sah ich in einer Kurve einen Jungen am Straßenrand sitzen. Er kauerte einfach da, das Kinn in die Hände gestützt.

Irgendwie vermittelte er den Eindruck, dass etwas nicht stimmte. Ich trat auf die Bremse, fuhr langsam zu ihm zurück und öffnete das Fenster.

»Hey, du«, sagte ich in meinem freundlichsten Ton. »Alles okay?«

Er stand auf. Er war barfuß, sechs oder sieben Jahre alt und trug ein seltsames steppjackenartiges Ding, das aussah, als wäre es von irgendeinem Freigeist unter der Einwirkung vergnüglicher Substanzen gefertigt worden.

Er öffnete den Mund, und der Ansatz eines Lautes kam heraus. Vielleicht »ein« oder auch »mein«. Jedenfalls folgte darauf Schweigen. Nicht irgendein Schweigen, sondern ein abruptes, befrachtetes, quälendes Schweigen. Er starrte konzentriert auf den Boden vor seinen Füßen, die Kiefer zusammengebissen, die Fäuste geballt. Ich sah, wie sein kleiner Brustkorb sich mühte, Atem zu schöpfen. Der Junge schaute zu mir, dann zur Seite. Ich finde das immer herzzerreißend: diese Tapferkeit, dieses Bemühen, die kleinen Strategien, die Kinder entwickeln, um klarzukommen. Der Junge blickte zum Himmel, als wäre er in Gedanken versunken oder dächte darüber nach, was er als Nächstes sagen sollte, aber mich täuschte er nicht. Ich hatte vor langer Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Programm für Stotterer mitgewirkt und erinnerte mich noch an all die Kinder, vorwiegend Jungs, für die das Sprechen ein Minenfeld war, eine Unmöglichkeit, eine grausame Erfordernis des zwischenmenschlichen Kontakts.

Ich holte tief Luft. »Du stotterst, wie ich sehe«, sagte ich. »Bitte lass dir Zeit – so viel du brauchst.«

Sein Blick schnellte zu mir herüber, ungläubig, verblüfft. Auch daran erinnerte ich mich. Sie sind völlig perplex, wenn man es so offen anspricht.

Und tatsächlich fragte der Junge dann in der überstürzten Redeweise des Langzeitstotterers: »Woher wissen Sie das?«

Er klang nicht irisch, was mich nicht überraschte. Er sah aus wie ein Auswärtiger, ein Zugezogener – ich hatte gehört, dass es in dieser Gegend englische Hippies gab.

Ich lehnte mich in die Fensteröffnung und zuckte die Achseln. »Das ist mein Beruf. Mehr oder weniger. Oder war es zumindest mal.«

»Sie sind Sp… Sp…« Er stolperte, wie nicht anders zu erwarten, über das Wort Sprachtherapeut. Ironischerweise ist dieser Begriff für einen Stotterer praktisch unaussprechbar. All die Konsonantenverbindungen und schwierig eingebundenen Vokale. Wir warteten, der Junge und ich, bis er zumindest eine Annäherung an das Wort hervorgebracht hatte.

»Nein«, sagte ich schließlich. »Ich bin Linguist. Ich befasse mich mit Sprache und damit, wie sie sich verändert. Aber ich habe früher mal mit Kindern wie dir gearbeitet, die Probleme mit dem Sprechen haben.«

»Sie sind Amerikaner«, sagte er, und dabei fiel mir auf, dass seine Aussprache komplexer war, als ich zunächst gedacht hatte. Hauptsächlich hörte man britisches Englisch heraus, aber da war noch etwas anderes.

»Mhm.«

»Sind Sie aus New York?«

Ich nahm eine Zigarette aus dem Handschuhfach. »Ich bin beeindruckt«, sagte ich. »Du hast ein Ohr für Akzente.«

Er zuckte mit den Schultern, schien aber erfreut. »Ich hab da gewohnt, als ich klein war, aber die meiste Zeit waren wir in Los Angeles.«

Ich zog die Augenbrauen hoch. »Ach ja? Und wo sind deine Eltern jetzt? Sind sie …«

Er unterbrach mich, aber ich nahm es ihm nicht übel. Kinder wie er müssen dann reden, wenn es geht, ob sich gerade eine Lücke im Gespräch auftut oder nicht. »Wir hatten ein Haus in Santa Monica«, sprudelte er hervor, ohne im Geringsten auf meine Frage einzugehen. »Es war direkt am Strand, und Maman und ich sind jeden Morgen schwimmen gegangen, bis diese Männer gekommen sind und Maman die Leuchtfackel aus dem Boot genommen hat und … und … und …«

Er war am Ende dieser faszinierenden Anwandlung von Zungenfertigkeit angelangt und begann, stumm zu kämpfen, die Wangen gerötet, Zwist und Chaos hatten das unbeständige Bündnis von Zunge, Gaumen und Atem zersprengt.

»Santa Monica ist schön«, merkte ich nach einer Weile an. »Klingt so, als wäre es dir da gut gegangen.«

Er nickte, den Mund fest geschlossen, traute sich nicht zu sprechen.

»Und jetzt lebst du hier? In Irland?«

Er nickte wieder.

»Bei deiner Mom? Deiner … maman?«

Ein weiteres Nicken.

»Und wo ist sie? Ist sie …«, ich überlegte, wie ich es formulieren sollte, ohne bedrohlich zu klingen, »… in der Nähe, oder …?«

Er deutete ruckartig mit dem Kopf hinter sich.

»Da hinten?«

»W-w-w-wir h-h-h-haben einen … P-p-p-platten.«

»Ah«, sagte ich. »Okay.« Ich zog die Handbremse an und stieg aus. Ich lächelte ihn an, kam ihm aber nicht zu nahe. Kinder können sehr schreckhaft sein, zu Recht. »Meinst du, sie könnte Hilfe gebrauchen?«

Wie ein Hund schlüpfte er ins Gebüsch und erschien dann auf einem Weg, den ich gar nicht gesehen hatte. Er grinste und lief los, im Zickzack, mal hierhin, mal dahin. Der Weg beschrieb eine Kurve, dann noch eine, der Junge kletterte auf einen Baum und wieder herunter, drehte sich hin und wieder zu mir um und betrachtete mich belustigt, als wäre es ein großer Witz, dass er meine Gesellschaft auf diese Weise hatte gewinnen können. Kurz vor einer weiteren Kurve verschwand er abermals im Gebüsch. Ich hörte ein Rascheln, ein Kichern und dann eine Frauenstimme: »Ari? Bist du das?«

»Ich hab einen neuen Freund«, sagte Ari in dem Moment, wo ich um die Ecke kam.

Vor mir auf dem Weg stand ein Transporter, der auf einer Seite mit einem Wagenheber aufgebockt war. Eine Frau kauerte daneben, inmitten von ausgebreitetem Werkzeug. Die Sonne schien so hell, dass ich sie nur als Silhouette wahrnahm, ihre langen Haare streiften den Boden.

»Einen neuen Freund?«, fragte sie. »Das ist ja schön.«

»Hier ist er«, sagte Ari und wandte sich mir zu.

Die Frau drehte den Kopf und stand auf. In diesem Moment sah ich nicht mehr, als dass sie für eine Frau ziemlich groß war und dünn. Zu dünn, ihr Schlüsselbein zeichnete sich überdeutlich ab, und der Umfang ihrer Handgelenke legte nahe, dass sie nicht die nötige Kraft besaß, um das Werkzeug zu gebrauchen. Ihr üppiges Haar war honigblond, ihr Mund missgestimmt verzogen. Sie trug eine Latzhose, deren Beine über schlammverkrusteten Gummistiefeln hochgekrempelt waren. Sie war absolut nicht mein Typ. Ich weiß noch, dass ich bewusst wahrnahm, wie sich dieser Gedanke in meinem Kopf formte. Zu knochig, zu hochmütig, zu symmetrisch. Ihr Gesicht wirkte irgendwie übertrieben, als betrachtete man es durch ein Vergrößerungsglas, die Züge extrem ausgeprägt, die Augen zu groß und weit auseinanderliegend, die Oberlippe zu voll, der Kopf im Verhältnis zum Körper zu groß.

Sie neigte den Kopf, sie sprach, sie gestikulierte: Sie tat irgendetwas, ich weiß nicht mehr, was. Ich weiß bloß, dass sie im nächsten Moment – verblüffenderweise – perfekt aussah. Es war das erste Mal, dass ich ihre Wandlungsfähigkeit erlebte: wie sie von einer Sekunde auf die andere ein völlig anderer Mensch wurde (einer der Hauptgründe, habe ich immer gedacht, warum Kameraleute sie liebten). Im einen Moment schien sie mir zu dünn und, wenn ich ehrlich bin, irgendwie glupschäugig, im nächsten war sie makellos. Allerdings schon wieder zu makellos, so wie die »Nachher«-Bilder in der Praxis eines Schönheitschirurgen: Wangenknochen wie die Strebebögen einer Kathedrale, ein Mund mit ausgeprägtem Philtrum, perlweiße Haut mit genau der richtigen Anzahl von Sommersprossen über der perfekt geformten Nase.

Später sollte ich erfahren, dass ihr Schatten nie über die Schwelle eines Schönheitschirurgen gefallen war, sie war, wie sie gern sagte, zu hundert Prozent biologisch abbaubar. Ich erfuhr außerdem, dass sich unter ihrer schmutzigen Latzhose ein hinreißend üppiger Busen verbarg. Damals allerdings dachte ich, dass mir etwas kurvenreichere Frauen lieber waren, Frauen, deren Körper etwas Einladendes hatte, Frauen, deren Schönheit ungewöhnlich war, irgendeinen Makel aufwies, ein eigenes Geheimnis besaß: ein leichter Silberblick, eine markante, gebogene Nase wie die auf einer römischen Münze, Ohren, die ein klein wenig abstanden.

Die knochige Botticelli-Schönheit bückte sich, ergriff einen Schraubenschlüssel und schwang ihn drohend in meine Richtung. »Keinen Schritt weiter!«, schrie sie.

Ich blieb wie angewurzelt stehen. »Keine Angst«, sagte ich und hätte fast hinzugefügt: Ich komme in Frieden, konnte mich aber gerade noch bremsen; war ich womöglich noch ein kleines bisschen stoned? Nicht auszuschließen.

»Kommen Sie ja nicht näher!«, brüllte sie und schwenkte den Schraubenschlüssel. Meine Güte, war die Frau schreckhaft.

»Okay, okay«, sagte ich beschwichtigend und hob die Hände. »Ich rühre mich nicht von der Stelle.«

»Wer sind Sie? Was wollen Sie?«

»Ich bin einfach nur Ihrem Jungen auf der Straße begegnet. Er hat mir erzählt, dass Sie einen Platten haben, also bin ich gekommen, um zu schauen, ob Sie vielleicht Hilfe brauchen. Das ist alles. Ich …« Sie drehte sich zur Seite, ohne den Blick von mir zu lösen, und bedachte den Jungen mit einer langen Tirade auf Französisch. Ari antwortete, und mir fiel auf, dass er beim Französischsprechen nicht stotterte. Interessant, kam ich nicht umhin zu denken. »Non«, sagte Ari immer wieder in leicht genervtem Ton. »Non, maman, non.«

»Wie haben Sie mich gefunden?«, rief sie.

»Was?«

»Wer hat Sie geschickt?«

»Wie?« Ich begriff gar nichts mehr. Ich schien mich in einen schlechten Spionageroman verirrt zu haben. »Niemand.«

»Das glaube ich nicht. Irgendjemand hat Sie auf mich angesetzt. Wer? Wer weiß, dass ich hier bin?«

»Hören Sie«, sagte ich, denn ich hatte allmählich genug. »Ich habe keine Ahnung, was Sie … ich bin zufällig hier vorbeigekommen und habe ein Kind allein am Straßenrand gesehen, und da habe ich angehalten, um zu schauen, ob alles okay ist. Er hat mir erzählt, dass Sie einen Platten haben, und da dachte ich, ich schaue mal, ob Sie Hilfe brauchen können. So wie es aussieht«, ich deutete auf den Transporter, »haben Sie ja alles im Griff, also mache ich mich jetzt wieder auf den Weg.« Ich wandte mich dem Jungen zu. »Tschüss, Ari. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen.«

»T-«, setzte er an. »T-t-t-«

Ich schaute ihm in die Augen. »Weißt du, was du tun kannst, wenn du an dem Anfangsbuchstaben von einem Wort hängen bleibst?«

Ari sah mich mit dem paralysierten Blick des Stotterers an.

»Nimm ein einfacheres Wort, eins, das mit einem anderen Laut anfängt. Ich wette«, sagte ich, »dass ein gescheiter Kerl wie du noch eine Menge anderer Möglichkeiten kennt, Tschüss zu sagen.«

Ich drehte mich um und begann den Weg entlangzugehen.

Hinter mir rief Ari: »Wiedersehen!«

»Perfekt!«, gab ich über die Schulter zurück.

»Hasta la vista!«, kreischte er und hüpfte auf und ab.

»Jetzt hast du’s«, sagte ich.

»Servus!«

Ich drehte mich um und winkte. »Mach’s gut.«

»Au revoir!«

»Adios.«

Ich war gerade um die erste Kurve gegangen, als ich hinter mir Schritte hörte. »He!«, rief sie. »He, Sie!«

Ich blieb stehen. »Kommen Sie mir jetzt mit diesem Schraubenschlüssel nach? Muss ich Angst haben?«

»Was haben Sie da bei sich? Ist das eine Kamera? Ich weiß, dass es eine Kamera ist. Holen Sie die raus, und nehmen Sie den Film heraus, hier vor meinen Augen, ich will selbst sehen, wie Sie es tun.«

Ich starrte sie an. Mein Hauptgedanke galt Ari: Sollte er wirklich bei dieser Durchgeknallten leben? Kein Wunder, dass der Junge Probleme mit dem Redefluss hatte, bei einer Mutter mit solch ausgeprägter Paranoia, solchen Wahnvorstellungen, solchen Ängsten. Eine Kamera? Den Film rausnehmen? Aber dann huschte, während wir uns ansahen, ganz kurz etwas über ihr Gesicht, das mir bekannt vorkam, dieses leichte Senken der Augenbrauen bei gleichzeitig gerunzelter Stirn. Diesen Ausdruck hatte ich schon mal gesehen. Oder nicht? Kannte ich die Frau? Ein verstörender Gedanke, wenn man sich am Ende der Welt befindet, Tausende Kilometer von zu Hause entfernt.

»Ist das eine Kamera?«, fragte sie noch einmal und deutete auf meine Hände.

Ich blickte nach unten und sah zu meiner Überraschung, dass ich die umklebte Schachtel mit Grandpa in der Hand hielt. Ich musste danach gegriffen haben, als ich aus dem Auto stieg. Er war immer gern an der Luft gewesen, unser Grandpa.

»Das ist keine Kamera«, sagte ich.

Sie verengte die Augen zu Schlitzen, ganz die Vernehmungsbeamtin. »Was ist es dann?«

Ich drückte den inzwischen wohlvertrauten, mit Klebeband umwickelten und an den Ecken leicht abgestoßenen Pappwürfel an mich. »Wenn Sie es unbedingt wissen wollen«, sagte ich, »das ist mein Großvater.«

Sie schürzte die Lippen, hob die Augenbrauen: eine Modulation ihres Gesichts durch eine winzige Aufwärtsbewegung. Es war wirklich seltsam. Ihr Gesicht kam mir so bekannt vor, dieser Ausdruck war mir so vertraut: Wo hatte ich sie nur schon gesehen?

»Ihr Großvater?«, wiederholte sie.

Ich zuckte mit den Achseln. Ich fand nicht, dass ich ihr irgendeine Erklärung schuldig war. »Er war in letzter Zeit etwas unpässlich.«

»Im Ernst? Sie tragen ihn mit sich herum?«

»Sieht ganz so aus.«

Sie nahm den Schraubenschlüssel in die andere Hand. »Ari hat mir gesagt, dass Sie Kindern mit Sprachstörungen helfen.«

Ich zuckte zusammen. »Der Begriff ›Sprachstörung‹ wird heute als abwertend empfunden. ›Sprachliches Handicap‹ wäre eine bessere Formulierung.«

Ein divamäßiges Seufzen. »Dann eben Kindern mit einem sprachlichen Handicap.«

»Ja, na ja, das habe ich früher mal gemacht. Ist schon lange her.«

Ihre außergewöhnlichen Augen – ich hatte noch nie solche Augen gesehen, sie waren hellgrün, mit einem dunkleren Rand – musterten mich abschätzend und zugleich verzweifelt. Ihr exquisites Porzellangesicht hatte einen verletzlichen Ausdruck angenommen, und es war leicht zu erkennen, dass ihre Gesichtsmuskulatur nicht oft auf diese Weise beansprucht wurde. »Glauben Sie, dass er geheilt werden kann?«

Ich zögerte. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich auch den Begriff »geheilt« nicht mochte. »Ich glaube, dass man ihm helfen kann«, sagte ich stattdessen vorsichtig. »Sehr sogar. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter war ich an einem Forschungsprogramm beteiligt, wo es darum ging, wie man Kindern wie Ari helfen kann, aber es ist eigentlich nicht ganz meine …«

»Kommen Sie mit«, sagte sie in der herrischen Art eines Menschen, der es gewohnt ist, dass man ihm gehorcht. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie noch ein aufforderndes Fingerschnipsen nachgeschickt hätte, wie eine Hundebesitzerin. »Sie können den Wagenheber festhalten, während ich den Reifen wechsle, und dabei können Sie mir von diesem Programm erzählen. Kommen Sie.«

Ich dachte: Nein, ich komme nicht. Ich dachte: Ich lass mich doch nicht von diesem eingebildeten Prinzesschen herumkommandieren. Ich dachte: Die ist es gewohnt zu kriegen, was sie will, weil sie zufällig das Gesicht einer Göttin hat. Ich dachte: Mit dir geh ich nirgendwohin. Aber dann tat ich es doch. Ich hielt den Wagenheber, während sie das Rad wechselte. Ich erzählte ihr, was ich von dem Stotterer-Programm noch in Erinnerung hatte, während sie die Muttern anzog. Ich zwang mich wegzuschauen, als der Saum ihres Hemdes über den Bund ihrer Latzhose hochrutschte. Ich tat, was ein braver Mann getan hätte: Ich half ihr, und dann ging ich.

Später am Abend lag ich auf meinem Bett im Bed & Breakfast und begutachtete den Rest meines Dope-Vorrats, der, wie mir klar wurde, nicht bis zu meiner Abreise reichen würde. Wie konnte es sein, dass ich in dieser versifften Bar in Dublin nicht genug gekauft hatte? Es bestand nicht die geringste Chance, dass ich hier irgendwo etwas kriegen würde. Ob Marihuana in Irland überhaupt wuchs, überlegte ich. Wo es hier so elend viel regnete?

Es klopfte an der Tür, und meine Zimmerwirtin stand vor mir, eine gewisse Mrs Spillane, eine Frau, deren Haar um ihren Kopf herum abstand wie die Samen einer Pusteblume und deren Schürze mit ihr verwachsen zu sein schien. Ich hatte hastig meinen Joint ausgedrückt und mit der Hand vor meinem Gesicht herumgewedelt, diese erbärmliche Rauchergeste – warum tun wir das? –, aber ihre Miene war die einer Frau, die weiß, dass sie ausgenommen wird, es nur noch nicht beweisen kann.

»Mr Sullivan«, sagte sie.

»Ja?«, erwiderte ich. Ich setzte mich sogar etwas aufrechter hin, wie um den etwaigen Anwurf, dass ich mich hier, am Ende der Welt, Tausende Kilometer von zu Hause entfernt, allein zudröhnte, zu widerlegen.

»Das hier wurde für Sie abgegeben.« Sie hielt, wie mir jetzt auffiel, ein Päckchen in der Hand, das in einen Baumwollbeutel eingeschlagen war.

»Danke.« Ich griff nach dem Päckchen, aber sie zog es weg. Sie sah sich kurz im Korridor um, als wollte sie sich vergewissern, dass der FBI nicht mithörte. »Sie will Sie sehen«, flüsterte sie dann.

»Wer?«, fragte ich und stellte fest, dass ich ebenfalls flüsterte. Das war wohl ansteckend.

Mrs Spillane musterte mich aus der Nähe. Einen flüchtigen Moment lang fragte ich mich, was sie wohl sah: einen groß gewachsenen, an den Schläfen ergrauenden Amerikaner mit rotem Gekritzel im Weiß seiner Augen? Konnte sie aus diesen Runen meine chronische Schlaflosigkeit, meine Gewohnheitskifferei, meinen unbezwingbaren väterlichen Schmerz lesen? Schwer zu sagen.

»Sie«, antwortete meine Zimmerwirtin, beugte sich vor und versuchte eine Art Zwinkern.

Die meisten Leute werden von Dope paranoid, aber ich konnte mein beständiges Gefühl, dass die Welt gegen mich war, nicht auf die Droge zurückführen – es war schon da gewesen, bevor ich mich zugekifft hatte. Was wollte sie mir sagen? Entging mir irgendetwas?

»Es tut mir leid«, sagte ich, »aber ich weiß nicht …«

Sie drückte mir das Päckchen in die Hand. Eine Sekunde lang hatte ich den irren Gedanken, dass meine Frau mich irgendwie ausfindig gemacht hatte und mir etwas Widerliches schickte: Exkremente, den Samen ihres Liebhabers, den abgehackten Kopf eines Hundes.

Dann sah ich das vertraute blaue Klebeband auf Pappe. Es war Grandpa.

»Oh«, sagte ich. »Wie ist denn …«

»Sie haben es neben ihrem Auto liegen lassen. Als sie ihr geholfen haben.«

Ich drückte Grandpa an mich. Ich erinnerte mich, dass ich ihn auf die Seite gestellt hatte, um den Wagenheber herunterzuschrauben, aber wie konnte ich nur vergessen haben, ihn wieder mitzunehmen?

»Tut mir leid, Grandpa«, murmelte ich.

»Gott hab ihn selig«, sagte Mrs Spillane salbungsvoll und bekreuzigte sich.

»Ja«, sagte ich. »Danke. Also«, ich griff nach der Tür, »ich geh dann mal schlafen, und …«

Mrs Spillane schob die Hand in den Türspalt, damit ich die Tür nicht zumachte. »Sie will mit Ihnen reden.« Jetzt flüsterte sie wieder.

»Wer?«

Sie seufzte genervt. »Sie.«

»Sie meinen, die Frau mit …« – in meinem zugekifften Zustand musste ich mich schwer zusammenreißen, um nicht »diesem gewaltigen Vorbau« zu sagen – »… dieser Haarpracht?«

Mrs Spillane hielt ihr Gesicht dicht vor meins. Sie musterte mich mit gerunzelter Stirn, als hätte sie kurz erwogen, mich zu kaufen, käme jetzt aber zu dem Schluss, dass ich zu viele Mängel hatte.

»Wissen Sie, wie Sie sie finden können?«, flüsterte sie nach einem weiteren kurzen Blick über die Schulter.

»Was?«

Mrs Spillane zögerte. »Sie wissen es nicht?«

»Sollte ich es denn wissen?«, erwiderte ich und fragte mich, wie lange wir wohl noch in Fragen miteinander sprechen würden.

»Hat sie es Ihnen nicht gesagt?«

Das verschlug mir einen Moment lang die Sprache, aber dann konterte ich: »Warum hätte sie es mir sagen sollen?«

Mrs Spillane machte »Hmm« und brach damit den Bann. Sie drehte sich abrupt um und sagte: »Ich muss mal telefonieren.«

Sie ließ mich mit Grandpa in der Tür stehen. Ich machte die Tür zu und lehnte den Kopf an das glänzende Holz. Die an fließendes Wasser erinnernde Maserung direkt vor Augen, spürte ich, dass eine Entscheidung in mir aufstieg wie der Saft in einem Baumstamm: Ich hatte genug. Dieser kryptische Unsinn hatte mir den Rest gegeben. Genug vom Regen, vom Dope, von den allein verbrachten Abenden, genug davon, Grandpa durch die Gegend zu kutschieren. Statt den Rest meines Joints wieder anzuzünden, würde ich packen und zum Flughafen fahren. Ich würde einen früheren Flug nach Hause nehmen: Ich hatte gefunden, weswegen ich hergekommen war, und den surrealen Touch der Leute hier verkraftete ich einfach nicht. Ich fühlte mich nicht nur am falschen Ort, sondern in der falschen Galaxie. Ich würde Irland verlassen und nie mehr wiederkommen. Ich würde nach Hause fahren und versuchen, das, was von meinem Leben noch geblieben war, ins Lot zu bringen.