Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alianza Literaturas

- Sprache: Spanisch

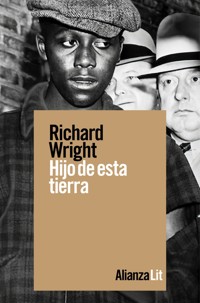

"Cada vez que me pongo a pensar en que yo soy negro y ellos son blancos, en que yo estoy aquí y ellos allí, siento que va a sucederme algo espantoso", dice Bigger Thomas, antes de decidirse a aceptar el trabajo de chófer de la familia Dalton en lugar de atracar una tienda. Estaba, desde el principio, destinado a acabar entre rejas, ya fuera por una cosa o por la otra. Hijo de esta tierra narra la historia de este joven afroamericano, un hombre desposeído y desheredado, atrapado en una espiral descendente tras matar a una joven mujer blanca en un momento de pánico. Richard Wright (1908-1960) nació en Misisipi, donde conoció desde pequeño la violencia de la segregación racial. Su debut, Hijo de esta tierra, en 1940, nace del deseo de retratar con honestidad la única forma de vida que su país natal le había permitido conocer íntimamente, es decir, la vida de los guetos negros estadounidenses, y encuentra un inesperado éxito, convirtiéndole en el primer gran novelista afroamericano.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 831

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Richard Wright

Hijo de esta tierra

A mi madre, quien, cuando yo era un niño que se sentaba en su regazo, me enseñó a venerar la fantasía y la imaginación.

Hoy también es amarga mi queja;

Mi golpe es más fuerte que mi gemido.

Job 23: 2

Libro uno

Miedo

«¡Rrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiinng!»

Un despertador resonó estruendosamente en la habitación oscura y silenciosa. El muelle de una cama crujió. Una voz de mujer exclamó con impaciencia:

—¡Bigger, apaga eso!

Un gruñido hosco se oyó por encima del repiqueteo metálico. Unos pies desnudos se deslizaron con un ruido seco por las tablas de madera del suelo y el estruendo cesó abruptamente.

—Enciende la luz, Bigger.

—Bueno —respondió él con un balbuceo somnoliento.

La luz inundó la habitación y reveló a un chico negro que estaba de pie en el estrecho espacio que separaba dos camas de hierro, frotándose los ojos con el dorso de la mano. La mujer, que estaba en la cama de la derecha, volvió a hablar:

—¡Buddy, levántate! Hoy tengo que lavar mucha ropa y os quiero a todos fuera de aquí.

Otro chico negro rodó en la cama y se incorporó. La mujer también se levantó y se quedó de pie con su camisón.

—Daos la vuelta para que pueda vestirme —dijo.

Los dos chicos apartaron la mirada y la dirigieron a un rincón distante de la habitación. La mujer se quitó deprisa el camisón y se puso unas bragas. Se volvió hacia la cama de la que se había levantado y exclamó:

—¡Vera! ¡Sal de allí!

—¿Qué hora es, mamá? —preguntó una amortiguada voz adolescente desde debajo de un edredón.

—¡He dicho que salgas de allí!

—Está bien, mamá.

Una muchacha de piel marrón, vestida con un camisón de algodón, se levantó, estiró los brazos sobre la cabeza y bostezó. Con gestos de sueño, se sentó en una silla e intentó torpemente ponerse las medias. Los dos varones seguían apartando la mirada mientras su madre y hermana se ponían la cantidad de ropa necesaria para no avergonzarlos, y la madre y la hermana hicieron lo mismo mientras ellos se vestían. De pronto, todos hicieron una pausa, con la ropa en la mano, y fijaron la atención en unos ligeros golpecitos que resonaban contra el delgado revoque de las paredes de la habitación. Olvidaron su conspiración contra la vergüenza y recorrieron el suelo con los ojos en actitud aprensiva.

—¡Ahí está otra vez, Bigger! —gritó la mujer, y una violenta actividad galvanizó el diminuto apartamento de un solo ambiente. La madre, que aún no estaba del todo vestida pero que se había puesto las medias, saltó jadeando sobre la cama, derribando una silla con el movimiento. Sus dos hijos, descalzos, permanecieron tensos e inmóviles, recorriendo con ojos ansiosos el suelo debajo de la cama y las sillas. La muchacha corrió hacia un rincón, se puso en cuclillas, cogió el dobladillo de su enagua con ambas manos y se lo apretó con fuerza contra las rodillas.

—¡Oh! ¡Oh! —chilló.

—¡Allí está!

La mujer apuntó con un dedo tembloroso. Tenía los ojos redondos de horror y asombro.

—¿Dónde?

—¡No la veo!

—¡Bigger, está detrás del baúl! —gimió su hermana.

—¡Vera! —gritó la mujer—. ¡Súbete aquí, a la cama! ¡No dejes que te muerda esa cosa!

Vera se subió a la cama frenéticamente y la mujer la abrazó. Con los brazos entrelazados, la madre negra y la hija marrón miraron fijamente y con la boca abierta el baúl del rincón.

Bigger siguió buscando desaforadamente por toda la habitación, hasta que se abalanzó sobre una cortina, la corrió y cogió dos pesadas sartenes de hierro que estaban colgadas de la pared encima de una cocina a gas. Se dio la vuelta y llamó en voz baja a su hermano, sin despegar los ojos del baúl.

—¡Buddy!

—¿Sí?

—Ten; coge esta sartén.

—Bueno.

—¡Ahora ve a la puerta!

—Bueno.

Buddy se puso en cuclillas junto a la puerta y cogió la sartén por el mango, con el brazo flexionado y preparado. Salvo por la respiración rápida y profunda de las cuatro personas, la habitación estaba en silencio. Bigger se arrastró de puntillas hacia el baúl aferrando la sartén firmemente, mientras sus ojos danzaban y observaban cada centímetro del suelo de madera. Hizo una pausa y, sin mover ni un ojo ni un músculo, exclamó:

—¡Buddy!

—¿Eh?

—¡Pon esa caja delante del agujero para que no pueda salir!

—Bueno.

Buddy corrió hacia una caja de madera, la empujó rápidamente hacia un gran agujero que estaba en la moldura y luego retrocedió hasta la puerta, con la sartén en la mano. Bigger se acercó al baúl y miró detrás cautelosamente. No vio nada. Con cuidado, extendió el pie descalzo y empujó el baúl unos centímetros.

—¡Ahí está! —volvió a gritar la madre.

Una enorme rata negra saltó con un chillido hacia la pernera de Bigger, la retorció entre los dientes y se quedó colgada de ella.

—¡Maldición! —susurró ferozmente Bigger, antes de girar y dar patadas en el aire con toda su fuerza. La violencia de sus movimientos hizo que la rata se soltara, volara en el aire y se golpeara contra una pared. Se volvió instantáneamente y saltó una vez más. Bigger la esquivó y la rata chocó contra la pata de una mesa. Bigger aferró la sartén apretando los dientes; no se atrevía a arrojársela por miedo de errar. La rata chilló, se dio la vuelta y empezó a correr en círculos estrechos, buscando un lugar donde esconderse; volvió a saltar, dejando atrás a Bigger, y, raspando el suelo con sus patas, correteó primero hacia un lado de la caja y luego hacia el otro, tratando de encontrar el agujero. Luego se giró y se levantó sobre las patas traseras.

—¡Atízale, Bigger! —gritó Buddy.

—¡Mátala! —aulló la mujer.

El vientre de la rata palpitaba de miedo. Bigger avanzó un paso y la rata emitió un sonido largo y agudo de desafío, con sus negros ojos saltones brillando y sus minúsculas patas delanteras agitándose sin cesar en el aire. Bigger le tiró la sartén, que se deslizó por el suelo sin acertarle a la rata y chocó con estrépito contra una pared.

—¡Maldición!

La rata dio un salto. Bigger se apartó rápidamente. El roedor fue a parar debajo de una silla y profirió un chillido de furia. Bigger retrocedió lentamente hacia la puerta.

—Pásame esa sartén, Buddy —pidió en voz baja, sin apartar los ojos de la rata.

Buddy le tendió la sartén. Bigger la cogió y la levantó en lo alto. La rata se escabulló por el suelo, volvió a detenerse delante de la caja y, rápidamente, empezó a buscar el agujero; luego se incorporó una vez más y desnudó unos largos colmillos amarillos, lanzando estridentes chillidos, mientras su vientre se estremecía.

Bigger apuntó y arrojó la sartén por el aire con un gruñido de esfuerzo. Se oyó un crujido de madera y la caja se desmoronó. La mujer lanzó un alarido y ocultó el rostro entre las manos. Bigger avanzó de puntillas y se asomó.

—Le he dado —musitó, al tiempo que apretaba los dientes y los desnudaba en una sonrisa—. Por Dios que le he dado.

Apartó la caja astillada de una patada y dejó al descubierto el cuerpo aplanado y negro de la rata, del que asomaban claramente dos largos colmillos amarillos. Cogió un zapato y golpeó con él la cabeza de la rata, aplastándola, al tiempo que la insultaba en un rapto de histeria:

—¡Hija de puta!

La mujer de la cama se puso de rodillas, hundió la cara en el edredón y sollozó.

—Dios, Dios, ten piedad...

—Ay, mamá —gimió Vera, inclinándose hacia ella—. No llores. Ya está muerta.

Los dos hermanos rodearon a la rata muerta y hablaron con tonos de admiración y reverencia.

—Vaya, qué grande es la cabrona.

—Esa hija de puta podría destrozarte la garganta.

—Mide más de treinta centímetros.

—¿Cómo diablos se ponen tan grandes?

—Comiendo basura y todo lo que encuentran.

—Mira, Bigger, tienes un desgarrón de diez centímetros en el pantalón.

—Sí, me la tenía jurada, claro que sí.

—Bigger, por favor, sácala —suplicó Vera.

—Ay, no seas tan miedosa —dijo Buddy.

La mujer seguía sollozando en la cama. Bigger cogió una hoja de periódico, luego levantó delicadamente a la rata sujetándola de la cola y la sostuvo en el aire con el brazo extendido.

—Bigger, sácala —volvió a suplicar Vera.

Bigger rio y se acercó a la cama con la rata colgando, agitándola de un lado a otro como un péndulo, disfrutando del temor de su hermana.

—¡Bigger! —jadeó Vera entre convulsiones; gritó, se balanceó, cerró los ojos, se desplomó de cabeza encima de su madre, rodó en la cama y, ya sin fuerzas, se deslizó hacia el suelo.

—¡Bigger, por el amor de Dios! —sollozó la madre, antes de incorporarse e inclinarse sobre Vera—. ¡No hagas eso! ¡Tira la rata!

Él dejó la rata en el suelo y empezó a vestirse.

—Bigger, ayúdame a subir a Vera a la cama —le pidió la madre.

Él hizo una pausa y se dio la vuelta.

—¿Qué ocurre? —preguntó, fingiendo ignorancia.

—Haz lo que te pido, muchacho, ¿sí?

Bigger se acercó a la cama y ayudó a su madre a levantar a Vera. Su hermana tenía los ojos cerrados. Luego se giró y terminó de vestirse. Envolvió a la rata con un periódico, salió por la puerta, bajó las escaleras y la tiró dentro de un contenedor de basura que estaba en la esquina de un callejón. Cuando regresó a la habitación, su madre seguía inclinada sobre Vera, poniéndole una toalla mojada sobre la cabeza. Se enderezó y lo encaró, con las mejillas y los ojos mojados por las lágrimas y los labios apretados de furia.

—Muchacho, a veces me pregunto qué te hace actuar así.

—¿Y ahora qué he hecho? —exigió saber él, en tono belicoso.

—A veces actúas como si fueras el tonto más grande del mundo.

—¿De qué estás hablando?

—¡Has asustado a tu hermana con esa rata y ella se ha desmayado! ¿Es que no tienes nada en la cabeza?

—Ay, no sabía que era tan miedosa.

—¡Buddy! —exclamó la madre.

—Sí, señora.

—Trae un periódico y extiéndelo en ese sitio.

—Sí, señora.

Buddy desplegó un periódico y cubrió la mancha de sangre esparcida por el suelo en el lugar donde habían aplastado a la rata. Bigger se acercó a la ventana y se quedó contemplando la calle con una expresión abstraída. Su madre le miró la espalda con furia.

—Bigger, a veces me pregunto por qué te he parido —dijo amargamente.

Bigger clavó los ojos en ella y luego los apartó.

—Tal vez habría sido mejor que no lo hicieras. Tal vez deberías haberme dejado donde estaba.

—¡Cierra la boca, insolente!

—¡Oh, por el amor de Dios! —dijo Bigger, antes de encender un cigarrillo.

—Buddy, recoge las sartenes y ponlas en el fregadero —ordenó la madre.

—Sí, señora.

Bigger cruzó la habitación y se sentó en la cama. La madre lo siguió con la mirada.

—No estaríamos viviendo en este basurero si fueras un hombre de verdad —dijo.

—Ay, no empieces con eso otra vez.

—¿Cómo te sientes, Vera? —preguntó la madre.

Vera levantó la cabeza y recorrió la habitación con la mirada, como si esperara encontrar otra rata.

—¡Ay, mamá!

—¡Pobrecilla!

—No pude evitarlo. Bigger me asustó.

—¿Te has lastimado?

—Me he golpeado la cabeza.

—Bueno, tranquilízate. Te pondrás bien.

—¿Por qué Bigger se comporta de esta manera? —preguntó Vera, y volvió a llorar.

—Porque está loco —replicó la madre—. No es más que un negro loco, sencillamente.

—Llegaré tarde a la clase de costura de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes —dijo Vera.

—Ven, tiéndete sobre la cama. Te sentirás mejor enseguida —respondió la madre.

Dejó a Vera sobre la cama y clavó sus ojos fríos en Bigger.

—Supón que una mañana te despiertas y encuentras muerta a tu hermana. ¿Qué pensarías? —preguntó—. ¿Y si esas ratas nos cortan las venas mientras dormimos? ¡No! ¡A ti no te importa nada de eso! ¡Lo único que te interesa es pasártelo bien! ¡Incluso cuando la Seguridad Social te ofrece un trabajo, te niegas a aceptarlo hasta que te amenazan con cortarte las prestaciones de comida y hacerte morir de hambre! ¡Bigger, hablo en serio, eres el hombre más inútil que he visto en mi vida!

—Me lo has dicho mil veces —respondió él, sin mirarla.

—¡Bueno, y te lo digo de nuevo! Y recuerda mis palabras: uno de estos días vas a llorar. Uno de estos días desearás haber llegado a algo en la vida, en lugar de ser un vago. Pero para entonces será demasiado tarde.

—Deja de hacer profecías sobre mí —dijo él.

—¡Haré todas las profecías que quiera! Y si no te gusta, puedes marcharte. Nos las arreglaremos bien sin ti. Podemos vivir en una sola habitación, igual que ahora, incluso aunque tú no estés —respondió ella.

—¡Oh, por el amor de Dios! —exclamó él, con una voz nerviosa e irritada.

—Algún día te arrepentirás de la vida que llevas —continuó ella—. Si no dejas de holgazanear con esa pandilla con la que andas y empiezas a hacer las cosas bien, terminarás en el sitio menos pensado. Crees que no sé lo que hacéis, pero sí lo sé. Y lo que te espera al final de ese camino es la prisión, muchacho. Recuérdalo. —Se giró y miró a Buddy—. Tira la caja, Buddy.

—Sí, señora.

Se produjo un silencio. Buddy sacó la caja de la habitación. La madre pasó al otro lado de la cortina, donde estaba la cocina. Vera se sentó en la cama y bajó los pies al suelo.

—Túmbate, Vera —dijo la madre.

—Ya me siento bien, mamá. Tengo que ir a la clase de costura.

—Bueno, si tienes ganas, pon la mesa —dijo la madre antes de volver a desaparecer detrás de la cortina—. Señor, estoy tan harta de todo esto que no sé qué hacer —profirió con una voz quejosa que flotó en el aire desde el otro lado de la cortina—. Lo único que he tratado de hacer es formar un hogar para vosotros, niños, pero a vosotros os da igual.

—Ay, mamá —protestó Vera—. No digas eso.

—Vera, a veces lo único que quiero es tumbarme y dejarlo todo.

—Mamá, no digas eso, por favor.

—No duraré muchos años viviendo así.

—Pronto seré lo bastante mayor como para trabajar, mamá.

—Supongo que para entonces estaré muerta. Supongo que Dios me llevará a su lado.

Vera pasó al otro lado de la cortina y Bigger la oyó tratando de consolar a su madre. Cerró la mente a sus voces. Odiaba a su familia porque sabía que estaba sufriendo y que él no podía hacer nada para ayudarla. Sabía que en cuanto se permitiera a sí mismo percibir plenamente la manera en que vivían, la vergüenza y la miseria de sus vidas, el miedo y la desesperación lo harían perder la cabeza. Por eso los trataba con una reserva férrea; vivía con ellos, pero detrás de una pared, de una cortina. Y era todavía más severo consigo mismo. Sabía que apenas se permitiera cobrar conciencia de lo que su vida significaba, se quitaría la vida o mataría a otra persona. Por eso se negaba a sí mismo y se hacía el duro.

Se levantó y aplastó el cigarrillo contra el alféizar. Vera entró en la habitación y colocó cuchillos y tenedores sobre la mesa.

—Preparaos todos para comer —exclamó la madre.

Bigger se sentó a la mesa. Desde detrás de la cortina le llegó el aroma de beicon frito y café hirviendo. La voz de su madre flotó hacia él en una canción.

La vida es como un ferrocarril de montaña

Con un maquinista valiente

Debemos hacer un trayecto satisfactorio

Desde la cuna hasta la tumba...

La canción lo irritaba, y se alegró cuando ella dejó de cantar y entró en la habitación con una jarra de café y un plato de lonchas arrugadas de beicon. Vera trajo el pan y se sentaron. La madre cerró los ojos, bajó la cabeza y balbuceó:

—Señor, te agradecemos la comida que has puesto ante nosotros para alimentar nuestros cuerpos. Amén. —Levantó los ojos y, sin cambiar el tono de voz, añadió—: Tendrás que acostumbrarte a levantarte más temprano, Bigger, si quieres conservar un empleo.

Él no respondió ni la miró.

—¿Quieres que te sirva más café? —preguntó Vera.

—Sí.

—Vas a aceptar el trabajo, ¿no, Bigger? —le preguntó su madre.

Él dejó el tenedor y la miró fijamente.

—Ya te dije anoche que lo aceptaría. ¿Cuántas veces vas a preguntármelo?

—Bueno, tampoco la trates así —intervino Vera—. Solo te ha hecho una pregunta.

—Pásame el pan y deja de hacerte la lista.

—Sabes que tienes que ver al señor Dalton a las cinco y media —continuó su madre.

—Me lo has dicho diez veces.

—No quiero que se te olvide, hijo.

—Y ya sabes que puedes olvidarte —añadió Vera.

—Ay, dejad a Bigger en paz —dijo Buddy—. Ya os ha dicho que iba a aceptar el trabajo.

—No les digas nada —le contestó Bigger.

—Cierra la boca, Buddy, o levántate de la mesa —dijo la madre—. No pienso aceptar ninguna insolencia de tu parte. Con un estúpido en la familia tenemos suficiente.

—Para ya, mamá —dijo Buddy.

—No parece que Bigger esté contento de haber encontrado un trabajo —continuó ella.

—¿Qué quieres que haga? ¿Que grite? —preguntó Bigger.

—¡Oh, Bigger! —exclamó su hermana.

—¡Ojalá no metieras tu bocaza en esto! —le dijo él.

—Si consigues ese trabajo —prosiguió su madre, con un tono de voz tranquilo y amable, mientras cortaba una rebanada de pan—, yo trataría de buscar un buen sitio para vosotros. Podríais estar cómodos y no tener que vivir como cerdos.

—Bigger no es lo bastante decente como para pensar de esa forma —dijo Vera.

—Por Dios, ojalá me dejarais comer en paz —respondió Bigger.

Su madre siguió hablando como si no lo hubiera oído y él dejó de escucharla.

—Mamá te está hablando, Bigger —dijo Vera.

—¿Y qué?

—¡No seas así, Bigger!

Él dejó el tenedor y se aferró al borde de la mesa con unos dedos negros y fuertes; todo quedó en silencio, salvo el tintineo del tenedor de su hermano contra un plato. Bigger miró fijamente a su hermana hasta que ella apartó los ojos.

—Ojalá me dejarais comer en paz —repitió él.

Mientras comía, sintió que todos estaban pensando en el trabajo que él conseguiría esa tarde y eso lo enfureció; le daba la impresión de que lo habían engatusado para que se rindiera casi sin luchar.

—Necesito dinero para el transporte —dijo.

—Esto es lo único que tengo —respondió su madre, que deslizó una moneda de veinticinco céntimos hacia un costado del plato de él.

Él se guardó la moneda en el bolsillo y apuró la taza de café de un largo trago. Cogió su abrigo y su gorra y se dirigió hacia la puerta.

—Sabes, Bigger —dijo su madre—, si no aceptas el trabajo la Seguridad Social nos cortará el subsidio. No tendremos nada que comer.

—¡Ya te he dicho que lo aceptaría! —gritó él antes de dar un portazo.

Bajó la escalera hacia el vestíbulo y se quedó mirando a la calle a través del cristal de la puerta. Cada tanto pasaba un tranvía sobre las vías de acero. Estaba harto de su vida en esa casa. No había otra cosa que gritos y discusiones, día sí y día también. ¿Pero qué podía hacer? Cada vez que se repetía esa pregunta, su mente chocaba contra una pared en blanco y dejaba de funcionar. Al otro lado de la calle, justo enfrente, vio un camión que se detenía junto al bordillo de la acera y dos hombres blancos vestidos con monos que bajaban con cubos y pinceles. Sí, podía aceptar el empleo en la casa de los Dalton y amargarse la vida o podía rechazarlo y morirse de hambre. Le enfurecía pensar que no disponía de un abanico de posibilidades más amplio. Bueno, tampoco podía quedarse allí parado todo el día. ¿Qué iba a hacer? Trató de decidir si quería gastarse diez céntimos en una revista, o ir al cine, o ir al billar a reunirse con la banda o, simplemente, dar vueltas y holgazanear. Con las manos bien metidas en los bolsillos y otro cigarrillo inclinado sobre el mentón, siguió rumiando y observando a los hombres que trabajaban al otro lado de la calle. Estaban pegando un inmenso póster de colores en un letrero. En el póster se veía una cara blanca.

—¡Ese es Buckley! —se dijo en voz baja—. Ha vuelto a postularse para fiscal del estado. —Los hombres pegaban el póster con unos pinceles húmedos. Contempló ese rostro redondeado y rubicundo y meneó la cabeza—. Seguro que ese hijo de puta se embolsa un millón de pavos al año con ese trabajo. Vaya, si pudiera estar en su piel un solo día, jamás tendría que volver a preocuparme.

Cuando los hombres acabaron, recogieron los cubos y los pinceles, se subieron al camión y se marcharon. Bigger observó el póster: la cara blanca era mofletuda pero severa; tenía una mano levantada y el dedo índice apuntaba a todos los que pasaban por la calle. Era una de esas caras que te miraban directamente mientras las mirabas, y cuando seguías caminando y girando la cabeza para continuar mirándola te devolvía la mirada sin parpadear hasta que te alejabas tanto que tenías que apartar los ojos y entonces desaparecía, como un fundido en negro en una película. En la parte superior del póster había unas grandes letras rojas: ¡NO PODÉIS GANAR!

Bigger apagó el cigarrillo y se rio en silencio.

—Vaya sinvergüenza —murmuró, negando con la cabeza—. ¡Tú dejarías ganar a cualquiera que te pagase! —Abrió la puerta y salió al aire matinal. Avanzó por la acera con la cabeza gacha, palpando la moneda que tenía en el bolsillo. Se detuvo y revisó el resto de los bolsillos; en el del chaleco encontró un solitario céntimo de cobre. Eso sumaba un total de veintiséis céntimos, catorce de los cuales debían reservarse para el transporte hasta la casa del señor Dalton; es decir, si decidía aceptar el trabajo. Para comprarse una revista e ir al cine necesitaba al menos veinte céntimos más—. ¡Maldición, siempre estoy pobre! —musitó.

Se detuvo bajo el sol de la esquina a observar los coches y a la gente que pasaba. Le hacía falta más dinero; si no lo conseguía, no sabría qué hacer el resto del día. Quería ir al cine; todos los sentidos se lo pedían a gritos. En el cine podía soñar sin esfuerzo; lo único que debía hacer era reclinarse en la butaca y mantener los ojos abiertos.

Pensó en Gus, G. H. y Jack. ¿Debería ir a la sala de billar a hablar con ellos? Pero eso no tenía sentido, a menos que ellos estuvieran dispuestos a hacer lo que llevaban planeando desde mucho tiempo atrás. Si les salía bien, conseguirían dinero rápido y fácil. Entre las tres y las cuatro de la tarde no había ningún policía en la manzana donde se encontraba la tienda de delicatessen de Blum y estarían a salvo. Uno de ellos podía apuntar a Blum con una pistola e impedir que gritara, otro montaría guardia en la puerta de calle, otro se encargaría de vigilar el fondo del local y otro sacaría el dinero de la caja que estaba debajo del mostrador. Luego entre los cuatro encerrarían a Blum en la tienda, huirían por la parte trasera, se escabullirían en el callejón y volverían a encontrarse una hora más tarde, ya fuera en la sala de billar de Doc o en el South Side Boys’ Club, para repartirse el dinero.

Atracar a Blum no debería llevarles más de dos minutos, como mucho. Y sería su último robo. Pero también el más difícil de todos los que habían hecho. En las otras ocasiones habían atracado puestos de periódicos, fruterías y apartamentos. Siempre habían robado a negros. Les parecía mucho más fácil y más seguro robar a su propia gente, porque sabían que los policías blancos nunca se ponían a buscar en serio a los negros que cometían delitos contra otros negros. Llevaban meses hablando de robar la tienda de Blum, pero nunca se animaban a hacerlo. Tenían la sensación de que el robo de la tienda de Blum constituiría una violación de un tabú primordial, implicaría invadir un mundo blanco y ajeno que desencadenaría toda su furia sobre ellos; en definitiva, representaría un desafío simbólico a la dominación que ese mundo blanco les imponía; un desafío que ansiaban llevar a cabo, pero que al mismo tiempo temían. Sí, podían robar la tienda de Blum: sería un atraco verdadero, en más de un sentido. En comparación, todos los anteriores habrían sido un juego.

—Adiós, Bigger.

Levantó la mirada y vio a Vera, que pasaba con un costurero en el brazo. Ella se detuvo en la esquina y volvió hacia él.

—¿Ahora qué quieres?

—Bigger, por favor... Vas a conseguir un buen empleo. ¿Por qué no te mantienes lejos de Jack, Gus y G. H. y evitas meterte en líos?

—¡No metas tu bocaza en mis asuntos!

—¡Pero Bigger...!

—¡Vete a la escuela de una vez!

Ella se giró bruscamente y siguió su camino. Él sabía que su madre había estado hablando con Vera y Buddy sobre él, diciéndoles que si seguía metiéndose en líos lo enviarían a la cárcel, y no al correccional de menores, donde lo habían mandado la última vez. A Bigger no le importaba lo que su madre le comentara a Buddy sobre él. Buddy era un buen chico. Y bastante duro. Pero Vera era una chica boba que se creía todo lo que le decían.

Fue andando hasta la sala de billar. Cuando llegó a la puerta, vio a Gus a una calle de distancia, avanzando en su dirección. Lo esperó. Gus había sido el primero al que se le había ocurrido atracar la tienda de Blum.

—¡Hola, Bigger!

—¿Qué te cuentas, Gus?

—Nada. ¿Has visto a G. H. o a Jack?

—No. ¿Tú?

—No. Oye, ¿tienes tabaco?

—Sí.

Bigger sacó el paquete y le dio un cigarrillo a Gus; encendió el suyo y le sostuvo la cerilla al otro. Fumaron apoyando las espaldas contra la pared de ladrillo visto de un edificio, con los cigarrillos blancos inclinados sobre los mentones negros. Bigger vio que al este el sol resplandecía con un deslumbrante color amarillo. Fumó en silencio, relajado, sin que ningún propósito le alterara la mente. Cada mínimo movimiento de la calle le generaba una curiosidad superficial. Sus ojos seguían automáticamente los coches que se deslizaban con un zumbido sobre el liso asfalto negro. Pasó una mujer y él observó el suave balanceo de su cuerpo hasta que desapareció en un umbral. Suspiró, se rascó el mentón y musitó:

—Hace bastante calor.

—Sí —dijo Gus.

—Este sol calienta más que los viejos radiadores de casa.

—Sí; desde luego que esos viejos caseros blancos no gastan mucho en calefacción.

—Y se pasan la vida llamando a tu puerta para reclamarte dinero.

—Estaré mejor cuando llegue el verano.

—Yo también —dijo Bigger.

Estiró los brazos sobre la cabeza y bostezó; se le humedecieron los ojos. La afilada precisión del mundo de acero y piedra se disolvió en ondas borrosas. Parpadeó y el mundo recobró su nitidez, mecánica y definida. Un movimiento ondulado en el cielo le hizo alzar los ojos; vio una delgada franja de nube blanca que se extendía contra el fuerte color azul. Había un avión escribiendo en el cielo.

—¡Mira! —dijo.

—¿Qué?

—Ese avión que está escribiendo allí —dijo Bigger, señalando.

—¡Oh!

Con los ojos entrecerrados contemplaron una delgada cinta de vapor que iba desplegándose y deletreando la palabra USE.... El avión estaba tan lejos que a veces el fuerte resplandor del sol lo hacía desaparecer de la vista.

—Casi no se puede ver —dijo Gus.

—Parece un pajarito —jadeó Bigger, fascinado como un niño.

—Esos chicos blancos sí que saben volar —continuó Gus.

—Sí —respondió Bigger, con un tono de anhelo—. Ellos tienen todas las oportunidades.

Sin ningún ruido, el diminuto avión empezó a virar en círculos, esfumándose y reapareciendo, despidiendo una larga estela de plumaje blanco, igual que los remolinos de una pasta esponjosa que salen al apretar un tubo; un remolino emplumado, que se extendía y se hinchaba y cuyos bordes se desvanecían lentamente en el aire. El avión escribió otra palabra: GASOLINA...

—¿A qué altura supones que está? —preguntó Bigger.

—No lo sé. Quizá a unos cien kilómetros; o quizás a cien mil.

—Yo podría pilotar uno de esos cacharros si tuviera la oportunidad —murmuró Bigger pensativamente, como si estuviera hablando para sus adentros.

Gus torció las comisuras de los labios hacia abajo, se separó de la pared, enderezó los hombros, se puso la gorra, inclinó la cabeza y habló con una deferencia burlona:

—Sí, señó.

—Vete al infierno —repuso Bigger con una sonrisa.

—Sí, señó —repitió Gus.

—Sí que podría pilotar un avión si tuviera la oportunidad —insistió Bigger.

—Si no fueras negro, y si tuvieras dinero y si te permitieran entrar en la escuela de aviación, podrías pilotar un avión —dijo Gus.

Por un instante Bigger reflexionó sobre todos los «si» que Gus había mencionado. Luego los dos chicos se echaron a reír con fuerza, mirándose con los ojos entrecerrados. Cuando las risas amainaron, Bigger comentó, en un tono que era a medias pregunta y a medias afirmación:

—Es gracioso cómo nos tratan los blancos, ¿no?

—Mejor que lo sea —repuso Gus.

—Tal vez tengan razón en no querer que pilotemos aviones —dijo Bigger—. Porque si yo pudiera coger un avión, me llevaría un par de bombas y se las tiraría encima, claro que sí...

Volvieron a reírse, sin dejar de mirar hacia lo alto. El avión se deslizó, se inclinó y desplegó otra palabra contra el cielo: RÁPIDA...

—Use gasolina rápida —repitió Bigger en tono abstraído, demorando las palabras entre los labios—. Por Dios, cómo me gustaría estar volando allí arriba.

—Dios te dejará volar cuando te ponga alas en el cielo —dijo Gus.

Volvieron a reírse, apoyándose contra la pared, fumando, dejando caer los párpados suavemente para protegerse del sol. Los coches pasaban con un zumbido de neumáticos. La fuerte luz del sol le daba un tono negro metálico al rostro de Bigger. Había en sus ojos un gesto risueño, pensativo y meditabundo, como el de un hombre que desde hace mucho tiempo se enfrenta a una adivinanza que lo fascina y lo atormenta y cuya respuesta siempre se le escapa por poco, pero al mismo tiempo lo incita irresistiblemente a seguir buscando su solución. El silencio lo irritaba; estaba ansioso por hacer algo que le permitiera no tener que analizar de frente ese problema.

—Juguemos a los «blancos» —dijo, refiriéndose a un juego de rol en el que él y sus amigos imitaban las maneras y los modales de las personas de raza blanca.

—No me apetece —repuso Gus.

—¡General! —pronunció sonoramente Bigger, mirando a Gus con actitud expectante.

—¡Oh, por todos los diablos! No tengo ganas de jugar —gimió Gus.

—Se le formará un consejo de guerra —exclamó Bigger, separando las palabras con precisión militar.

—¡Estás loco, negrata! —rio Gus.

—¡General! —insistió Bigger con determinación.

Gus le lanzó una mirada cansada, luego se enderezó, hizo un saludo militar y respondió:

—Sí, señó.

—Disponga a sus hombres en el río al amanecer y ataque el flanco izquierdo del enemigo —ordenó Bigger.

—Sí, señó.

—Envíe al quinto, sexto y séptimo regimientos —continuó Bigger, frunciendo el ceño—. Y ataque con tanques, gas, aviones e infantería.

—¡Sí, señó! —repitió Gus, saludando y chocando los talones.

Se quedaron callados un momento, mirándose, con los hombros hacia atrás y los labios apretados para reprimir el enorme impulso de echarse a reír. Luego los dos lanzaron fuertes carcajadas, riéndose en parte de sí mismos y en parte del vasto mundo blanco que se extendía y se cernía bajo el sol ante ellos.

—Oye, ¿qué es un «flanco izquierdo»? —preguntó Gus.

—No lo sé —respondió Bigger—. Lo oí en alguna película.

Volvieron a reír. Después de un momento se relajaron, se apoyaron contra la pared y siguieron fumando. Bigger vio que Gus se llevaba la mano izquierda al oído, como si estuviera sosteniendo el auricular de un teléfono; luego se cubrió la boca con la mano derecha, como si estuviera hablando por un transmisor.

—Hola —dijo Gus.

—Hola —dijo Bigger—. ¿Quién habla?

—Habla el señor J. P. Morgan —dijo Gus.

—Sí, señó, señó Morgan —respondió Bigger; sus ojos se llenaron de una falsa expresión de sumisión y respeto.

—Quiero que coloque en el mercado veinte mil acciones de U. S. Steel esta mañana —dijo Gus.

—¿A qué precio, señó? —preguntó Bigger.

—Oh, véndalas a cualquier precio —continuó Gus con un tono de despreocupada irritación—. Tenemos demasiadas.

—Sí, señó —respondió Bigger.

—Y llámeme al club esta tarde a las dos e infórmeme de si me ha telefoneado el presidente —dijo Gus.

—Sí, señó Morgan —respondió Bigger.

Los dos hicieron gestos dando a entender que estaban colgando los auriculares; a continuación, se retorcieron de la risa.

—Seguro que es así como hablan —dijo Gus.

—No me sorprendería —afirmó Bigger.

Volvieron a quedarse en silencio. Poco después, Bigger se llevó la mano a la boca y habló a través de un imaginario micrófono telefónico.

—Hola.

—Hola —respondió Gus—. ¿Quién habla?

—El presidente de los Estados Unidos —dijo Bigger.

—Oh, sí, señó, señor presidente —dijo Gus.

—Voy a convocar una reunión de gabinete hoy a las cuatro de la tarde y usted, como secretario de Estado, debe estar presente.

—Bueno, vaya, señor presidente —dijo Gus—. Estoy bastante liado. Están montando un escándalo en Alemania y tengo que mandarles una notificación...

—Pero esto es importante —insistió Bigger.

—¿De qué va a tratar la reunión de gabinete? —preguntó Gus.

—Bueno, verá usted, los negratas están montando un escándalo en todo el país —dijo Bigger, esforzándose por reprimir la risa—. Tenemos que hacer algo con esta gente negra...

—Oh, si el tema va de los negratas, allí estaré, señor presidente —dijo Gus.

Colgaron sus auriculares imaginarios, se apoyaron contra la pared y se echaron a reír. Un tranvía pasó traqueteando. Bigger suspiró y soltó un insulto.

—¡Maldición!

—¿Qué ocurre?

—No nos dejan hacer nada.

—¿Quiénes?

—Los blancos.

—Lo dices como si acabaras de darte cuenta de ello —replicó Gus.

—No. Pero no me acostumbro —dijo Bigger—. Juro por Dios que no puedo. Sé que no debería pensar en ello, pero no lo puedo evitar. Cada vez que lo pienso, me siento como si alguien me estuviera metiendo un hierro al rojo vivo por la garganta. ¡Joder! ¡Mira! Nosotros vivimos aquí y ellos viven allí. Nosotros somos negros y ellos son blancos. Tienen cosas y nosotros no. Hacen cosas y nosotros no podemos. Es como estar en la cárcel. La mitad del tiempo me siento como si estuviera fuera del mundo mirando hacia dentro por un agujero en una empalizada...

—Ah, sentirse así no sirve de nada. Es totalmente inútil —aseguró Gus.

—¿Sabes una cosa? —preguntó Bigger.

—¿Qué?

—A veces tengo la sensación de que me va a pasar algo espantoso —dijo Bigger con un matiz de orgullo dolorido en la voz.

—¿A qué te refieres? —preguntó Gus, mirándolo rápidamente. Había miedo en sus ojos.

—No lo sé. Es lo que siento. Cada vez que me pongo a pensar en que yo soy negro y ellos son blancos, en que yo estoy aquí y ellos allí, siento que va a sucederme algo espantoso...

—¡Ah, por el amor de Dios! No hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Para qué te preocupas tanto? Tú eres negro y las leyes las hacen ellos...

—¿Por qué nos obligan a vivir en un rincón de la ciudad? ¿Por qué no nos permiten pilotar aviones y barcos...?

Gus empujó a Bigger con el codo y balbuceó afablemente:

—Ay, negrata, deja de pensar en eso. Te volverás loco.

El avión había desaparecido del cielo y las blancas volutas de humo flotante estaban disolviéndose y esfumándose. Como se sentía inquieto y tenía tiempo libre, Bigger volvió a bostezar y levantó los brazos por encima de la cabeza.

—Nunca pasa nada —se quejó.

—¿Qué quieres que pase?

—Cualquier cosa —dijo Bigger con un amplio movimiento de su palma sucia, un barrido que abarcaba todas las actividades posibles del mundo.

En ese momento los dos clavaron los ojos en algo; una paloma color pizarra cayó en picado en el medio de las vías de acero del tranvía y empezó a pavonearse de un lado a otro erizando las plumas y balanceando el gordo cuello con un orgullo majestuoso. Un tranvía avanzó con gran estruendo y la paloma ascendió rápidamente por el aire con las alas tan tensas y estiradas que Bigger alcanzó a distinguir los reflejos dorados del sol a través de las puntas traslúcidas. Inclinó la cabeza y vio cómo el ave color pizarra aleteaba, giraba y se esfumaba detrás del borde de una azotea alta.

—Vaya, cómo me gustaría poder hacer eso —dijo Bigger.

Gus se echó a reír.

—Estás loco, negrata.

—Creo que nosotros somos los únicos seres de esta ciudad que no pueden ir donde quieren ni hacer lo que quieren.

—No pienses en eso —dijo Gus.

—No puedo evitarlo.

—Por eso sientes que va a pasarte algo espantoso —repuso Gus—. Piensas demasiado.

—¿Qué demonios se puede hacer? —preguntó Bigger, volviéndose hacia Gus.

—Emborráchate y duerme la mona.

—No puedo. Estoy sin blanca.

Bigger aplastó su cigarrillo, sacó otro y le tendió el paquete a Gus. Siguieron fumando. Un camión enorme pasó delante de ellos, levantando pedacitos blancos de papel hacia la luz del sol; los pedacitos descendieron lentamente.

—¿Gus?

—¿Eh?

—¿Sabes dónde viven los blancos?

—Sí —respondió Gus, apuntando hacia el este—. Al otro lado de la «frontera»; más allá, en la avenida Cottage Grove.

—No, no es cierto.

—¿A qué te refieres? —preguntó Gus, perplejo—. ¿Entonces dónde viven?

Bigger cerró el puño y se golpeó el plexo solar.

—Aquí mismo, en mi estómago —dijo.

Gus miró a Bigger con una actitud inquisitiva y luego apartó la mirada, como si estuviera avergonzado.

—Sí, sé a qué te refieres —susurró.

—Cada vez que pienso en ellos, los siento aquí —dijo Bigger.

—Sí, y también en el pecho y en la garganta —añadió Gus.

—Es como un fuego.

—Y a veces casi no puedes respirar...

Bigger tenía los ojos bien abiertos y contemplaba el espacio con una expresión serena.

—Por eso siento que va a sucederme algo espantoso... —Hizo una pausa y entornó los ojos—. No, no es que vaya a sucederme algo a mí. Es... es como si yo fuera a hacer algo que no puedo evitar...

—¡Sí! —replicó Gus con una vehemencia incómoda. En sus ojos había una expresión en la que se combinaban el temor y la admiración por Bigger. —Sí, sé a qué te refieres. Es como si fueras a caer y no supieras dónde vas a aterrizar...

La voz de Gus fue apagándose. El sol se ocultó detrás de una gran nube blanca y una sombra fresca cayó sobre la calle; unos instantes más tarde asomó nuevamente y el día volvió a ponerse radiante y cálido. Un reluciente coche negro y largo, cuyos parachoques resplandecían como cristal bajo el sol, pasó delante de ellos a gran velocidad y viró unas manzanas más adelante. Bigger frunció los labios y canturreó:

—¡Zuuummmm!

—Lo tienen todo —comentó Gus.

—Son los dueños del mundo —señaló Bigger.

—Oh, qué demonios —dijo Gus—. Vayamos a la sala de billar.

—Vale.

Caminaron hacia la puerta de la sala de billar.

—Oye, ¿vas a aceptar ese trabajo del que nos hablaste? —preguntó Gus.

—No lo sé.

—Hablas como si no lo quisieras.

—¡Oh, por todos los diablos! Sí que quiero ese trabajo —dijo Bigger.

Se miraron y se echaron a reír. Entraron. La sala estaba vacía, a excepción de un negro gordo que tenía un cigarro apagado y a medio fumar en la boca y que estaba apoyado en el mostrador delantero. Al fondo ardía una solitaria bombilla con una pantalla verde.

—Hola, Doc —dijo Bigger.

—Esta mañana habéis venido temprano —dijo Doc.

—¿Jack o G. H. ya están por aquí? —preguntó Bigger.

—No —dijo Doc.

—Echemos una partida —propuso Gus.

—Estoy sin blanca —dijo Bigger.

—Yo tengo algo de dinero.

—Encended la luz. Las bolas están cargadas —dijo Doc.

Bigger encendió la luz. Echaron a suertes el primer tiro. Ganó Bigger. Empezaron a jugar. Los tiros de Bigger eran malos; estaba pensando en la tienda de Blum, fascinado con la idea del robo, y un poco temeroso también.

—¿Te acuerdas de lo que tanto hablamos? —preguntó en un tono plano y neutro.

—No.

—El viejo Blum.

—Oh —dijo Gus—. Hace un mes que no hablamos de eso. ¿Por qué se te ha ocurrido de repente?

—Limpiémosle el sitio.

—No lo sé.

—Fue tu plan desde el principio —dijo Bigger.

Gus se enderezó, miró fijamente a Bigger y luego a Doc, que estaba mirando por la ventana de la calle.

—¿Vas a contárselo a Doc? ¿No sabes hablar en voz baja?

—Ay, estaba preguntándotelo a ti. ¿No quieres intentarlo?

—No.

—¿Cómo? ¿Estás asustado porque es un blanco?

—No. Pero Blum tiene un arma. ¿Y si es más rápido que nosotros?

—Ay, estás asustado, eso es todo. Como es un blanco, tienes miedo.

—No tengo miedo, por todos los diablos —se defendió Gus, sintiéndose herido y atacado.

Bigger se le acercó y le puso el brazo sobre los hombros.

—Escúchame, tú no tienes que entrar. Te quedas en la puerta montando guardia, ¿entiendes? Entraremos Jack, G. H.y yo. Si aparece alguien, tú silbas y nosotros salimos por atrás. Eso es todo.

Se abrió la puerta de la calle; dejaron de hablar y giraron la cabeza.

—Aquí vienen Jack y G. H. —anunció Bigger.

Jack y G. H. se acercaron al fondo de la sala.

—¿Qué estáis haciendo, tíos? —preguntó Jack.

—Echando una partida. ¿Queréis jugar? —preguntó Bigger.

—Los invitas a jugar, pero el que paga la partida soy yo —dijo Gus.

Todos se echaron a reír y Bigger rio con ellos, pero dejó de hacerlo rápidamente, porque sintió que estaban burlándose de él. Se sentó contra la pared y apoyó los pies en los travesaños de una silla, como si no los hubiera oído. Gus y G. H. seguían riéndose.

—Estáis locos, negratas —dijo Bigger—. Os reís como monos y no os animáis a hacer otra cosa que no sea hablar.

—¿A qué te refieres? —preguntó G. H.

—Tengo planeado agenciarme un buen botín —dijo Bigger.

—¿Qué botín?

—La tienda del viejo Blum.

Se hizo el silencio. Jack encendió un cigarrillo. Gus apartó la mirada, evitando la conversación.

—Si el viejo Blum fuera negro, os moriríais de ganas de hacerlo. Pero como es blanco, estáis todos asustados.

—Yo no estoy asustado —dijo Jack—. Estoy contigo.

—¿Dices que lo tienes todo planeado? —preguntó G. H.

Bigger inhaló profundamente y pasó la mirada de una cara a la otra. No le parecía bien tener que explicarse.

—Mirad, será fácil. No hay nada que temer. Entre las tres y las cuatro no hay nadie en la tienda, salvo el viejo. El poli está al otro lado de la manzana. Uno de nosotros se queda montando guardia fuera. Los otros tres entramos, ¿entendéis? Uno apunta al viejo Blum con la pistola, otro busca la caja con el dinero que está debajo del mostrador y el otro va a la puerta trasera y la deja abierta para que podamos escaparnos por el callejón de atrás... Eso es todo. Nos llevará menos de tres minutos.

—Creía que habíamos dicho que no utilizaríamos ningún arma —intervino G. H.—. Y nunca habíamos molestado a ningún blanco hasta ahora.

—¿No os dais cuenta? Esto es grande —insistió Bigger.

Esperó más objeciones. Como no se produjo ninguna, volvió a hablar.

—Podemos hacerlo, si vosotros no os asustáis.

Se produjo un silencio, solo interrumpido por el sonido de Doc silbando en la parte delantera del local. Bigger observó atentamente a Jack; sabía que en esa situación la palabra de Jack sería decisiva. Tenía miedo de la reacción de Gus, porque anticipaba que este no se resistiría si Jack aceptaba. Gus estaba a un lado de la mesa, jugando con un taco de billar, con la mirada demorándose en las bolas esparcidas sobre la mesa en la formación de una partida inconclusa. Bigger se incorporó y las hizo rodar con un movimiento de la mano, para luego mirar directamente a Gus mientras las relucientes esferas besaban las bandas de goma, rebotaban contra ellas y zigzagueaban sobre el paño verde de la mesa. A pesar de que él mismo le había pedido a Gus que lo acompañara en el robo, el temor de que Gus realmente terminara aceptando hizo que se le tensaran los músculos del estómago; sentía calor en todo el cuerpo. Era como si quisiera estornudar y no pudiera hacerlo, aunque en realidad eran nervios, más que ganas de estornudar. El calor y la tensión se incrementaron; se sentía rígido y tenía los dientes apretados. Le parecía que algo en su interior estaba a punto de quebrarse.

—¡Maldita sea! ¡Que alguien diga algo!

—Me apunto —volvió a decir Jack.

—Yo voy si los demás van —dijo G. H.

Gus seguía sin hablar y Bigger experimentó una sensación curiosa, mitad sensual, mitad reflexiva. Estaba dividido y enfrentado consigo mismo. Hasta ahora, había manejado las cosas bien; salvo Gus, todos habían aceptado. Tal cual estaba la situación en ese momento, eran tres contra Gus, y eso era precisamente lo que quería. Bigger tenía miedo de robarle a un blanco y sabía que Gus también. La tienda de Blum era pequeña y Blum estaba solo, pero Bigger no podía concebir realizar el robo sin sus tres compinches. Aun así, incluso con sus compinches tenía miedo. Había convencido a todos excepto a uno de que apoyaran el atraco, y el que se resistía le hacía sentir furia, odio y temor; había transferido a Gus el miedo que le inspiraban los blancos. Odiaba a Gus porque sabía que estaba asustado, tanto como él; y le temía porque sentía que Gus terminaría aceptando y entonces él se vería obligado a seguir adelante con el golpe. Como un hombre que está a punto de dispararse a sí mismo y que teme hacerlo pero que sabe que debe hacerlo y que siente todo eso al mismo tiempo y poderosamente, observaba a Gus esperando que este contestara afirmativamente. Pero Gus no hablaba. Bigger tenía los dientes tan apretados que le dolían las mandíbulas. Se fue acercando a Gus, sin mirarlo, pero sintiendo su presencia en todo el cuerpo, a través de él, dentro y fuera de él, y odiándose a sí mismo y a Gus por lo que sentía. Hasta que no pudo aguantar más. La tensión histérica de sus nervios lo impulsó a hablar, a liberarse. Se enfrentó a Gus, con los ojos rojos de ira y temor, apretando los puños y dejándolos caer rígidos a los costados.

—Negro hijoputa —dijo en un tono monocorde—. Estás asustado porque es un blanco.

—No me insultes, Bigger —respondió Gus en voz baja.

—¡Claro que te insulto!

—No tienes por qué hacerlo —dijo Gus.

—¿Entonces por qué no usas esa lengua negra que tienes? —preguntó Bigger—. ¿Por qué no dices qué vas a hacer?

—¡No tengo que usar la lengua si no quiero!

—¡Cabrón! ¡Eres un cabrón muerto de miedo!

—Tú no eres mi jefe —dijo Gus.

—¡Gallina! —dijo Bigger—. Te da miedo robarle a un blanco.

—Ah, Bigger. No digas eso —intervino G. H.—. Déjalo en paz.

—Es un gallina —insistió Bigger—. No quiere acompañarnos.

—No he dicho que no iría —argumentó Gus.

—Entonces, por el amor de Dios, dinos lo que vas a hacer —exclamó Bigger.

Gus se apoyó en el taco de billar y contempló a Bigger, cuyo estómago se tensó como si esperara un golpe y estuviera preparándose para ello. Apretó los puños con más fuerza. En una fracción de segundo presintió lo que sentiría en el brazo y en el cuerpo si le asestara a Gus un puñetazo en la boca y lo hiciera sangrar; Gus caería, y él podría marcharse y todo aquel asunto habría acabado y el robo no tendría lugar. Y pensar y sentir eso hizo que la asfixiante tensión que estaba subiéndole desde el hueco del estómago hasta la garganta se aflojara un poco.

—Verás, Bigger —empezó a decir Gus en un tono que era un pacto entre la amabilidad y el orgullo—. Verás, Bigger, tú eres la causa de todos nuestros problemas. Por tu carácter irascible. ¿Por qué quieres insultarme? ¿Acaso no tengo derecho a decidir por mi cuenta? No, para ti no es así. Empiezas a maldecir. Dices que tengo miedo. Eres tú el que tiene miedo. Tienes miedo de que acepte y tengas que seguir adelante con el plan...

—¡Repite eso! Repítelo y cogeré una de estas bolas y te la meteré en la jodida boca —dijo Bigger, con su orgullo profundamente herido.

—Ah, por el amor de Dios —dijo Jack.

—¿Os dais cuenta de cómo se pone? —dijo Gus.

—¿Por qué no dices qué vas a hacer? —insistió Bigger.

—Ah, iré con vosotros —respondió Gus en un tono nervioso que trataba de disimular, un tono que quería pasar rápidamente a otro tema—. Me apunto, pero Bigger no tiene por qué comportarse de esa manera. No tiene que insultarme.

—¿Por qué no empezaste por ahí? —preguntó Bigger; su ira se había vuelto casi frenética—. ¡Haces que la gente tenga ganas de golpearte!

—... Yo participaré en el atraco —continuó Gus, como si Bigger no hubiera hablado—. Sí que participaré, como lo hago siempre. ¡Pero no pienso aceptar órdenes de tu parte, Bigger! ¡Eres un cobarde miedica! ¡Dices que tengo miedo para que nadie se dé cuenta del miedo que tienes tú!

Bigger le saltó encima, pero Jack se interpuso entre ambos. G. H. cogió a Gus del brazo y lo apartó.

—¿Quién te pide que aceptes mis órdenes? —dijo Bigger—. ¡Jamás querría dar órdenes a un flojo inservible como tú!

—¡Parad ya con todo ese jaleo! —exclamó Doc.

Se quedaron en silencio alrededor de la mesa de billar. Bigger siguió a Gus con la mirada mientras este colocaba el taco en el soporte, se quitaba restos de tiza del pantalón y se alejaba unos metros. Bigger sintió que le ardía el estómago y una nube negra y brumosa planeó un momento ante sus ojos, antes de esfumarse. Una variedad de imágenes violentas le atravesaban la mente como arena, secas y veloces, para luego desaparecer. Podía apuñalar a Gus, podía abofetearlo, podía patearlo, podía hacerlo tropezar y caer de cara al suelo. Podía hacerle muchas cosas por obligarlo a sentirse así.

—Vamos, G. H. —dijo Gus.

—¿Adónde?

—Demos un paseo.

—Bueno.

—¿Qué haremos? —preguntó Jack—. ¿Nos encontramos aquí a las tres?

—Claro —respondió Bigger—. ¿Acaso no acabamos de decidirlo?

—Aquí estaré —dijo Gus, dándole la espalda.

Una vez que Gus y G. H. se marcharon, Bigger se sentó y un sudor frío le bañó la piel. El robo estaba acordado y tendría que llevarlo a cabo. Apretó los dientes y la última imagen que había visto de Gus atravesando la puerta se demoró en su mente. Podría haber cogido uno de los tacos de billar, agarrarlo con fuerza y golpearle la nuca a Gus con él, sintiendo el impacto de la dura madera contra su cráneo. Seguía tenso y sabía que continuaría en ese estado hasta que por fin dieran el golpe, hasta que se encontraran en el interior de la tienda, cogiendo el dinero.

—Tú y Gus no os lleváis nada bien —comentó Jack, negando con la cabeza.

Bigger se volvió y miró a Jack; se había olvidado de que seguía allí.

—Ah, ese negro cabrón es un gallina —dijo.

—Es un buen tío —repuso Jack.

—Tiene miedo —insistió Bigger—. Si uno quiere que esté dispuesto a hacer un trabajo, hay que asustarlo doblemente. Tienes que conseguir que tenga más miedo de lo que le pasará si no lo hace que de lo que le pasará si lo hace.

—Si vamos a ir hoy a la tienda de Blum, no deberíamos montar tanto alboroto —dijo Jack—. Tenemos un trabajo entre manos, un trabajo de verdad.

—Claro. Claro, ya sé —respondió Bigger.

Tenía la necesidad urgente de disimular un sentimiento de histeria que no dejaba de crecer y de hacerse más profundo; si no lograba desembarazarse de él, sucumbiría a sus efectos. Le hacía falta encontrar un estímulo lo bastante poderoso como para poder centrar la atención en él y agotar su energía. Sintió deseos de correr. O de escuchar música swing. O de reír o bromear. O de leer un ejemplar de la revista Real Detective Story. O de ir al cine. O de visitar a Bessie. Durante toda la mañana se había ocultado tras su telón de indiferencia, desde donde había mirado el mundo, saltando y fulminando con la mirada cualquier cosa que intentara hacerlo salir de su encierro. Pero ya estaba fuera; la idea del atraco en la tienda de Blum y la riña que había tenido con Gus lo habían hecho caer en la trampa de la realidad y toda su seguridad se había esfumado. Solo podría recuperarla a través de un acto tan violento que lo hiciera olvidar. Así eran los ritmos de su vida: indiferencia y violencia; períodos de cavilaciones ensimismadas y períodos de deseo intenso; momentos de silencio y momentos de ira; como el flujo y el reflujo del agua, tironeada por una fuerza lejana e invisible. Ser así era una necesidad tan profunda para él como comer. Era como una planta extraña que florecía de día y se marchitaba por las noches; pero el sol que la hacía florecer y la fría oscuridad que la marchitaba jamás estaban a la vista. Eran su propio sol y su propia oscuridad, un sol y una oscuridad privados y personales. Su carácter cambiante e imprevisible lo ponía oscuramente orgulloso y se jactaba cuando tenía que padecer sus consecuencias. Él era así, decía; no podía evitarlo, insistía, negando con la cabeza. Y era esa mirada hosca y los actos violentos que surgían de ella lo que hacía que Gus, Jack y G. H. lo odiaran y temieran en la misma medida en que él se odiaba y se temía a sí mismo.

—¿Adónde quieres ir? —preguntó Jack—. Estoy harto de quedarme quieto.

—Demos un paseo —propuso Bigger.

Se dirigieron a la puerta delantera. Bigger se detuvo y observó la sala de billar con una expresión salvaje y exasperada, apretando los labios en un gesto de determinación.

—¿Os vais? —preguntó Doc, sin mover la cabeza.

—Sí —respondió Bigger.

—Hasta luego —dijo Jack.

Caminaron por la calle bajo el sol de la mañana. Cuando llegaban a las esquinas, se quedaban esperando sin prisa que pasaran los coches; no porque les temieran, sino porque disponían de tiempo suficiente. Llegaron a la autopista South Parkway fumando unos cigarrillos recién encendidos.

—Me gustaría ir al cine —comentó Bigger.

—En el Regal están dando Trader Horn otra vez. Están reponiendo un montón de películas antiguas.

—¿Cuánto cuesta?

—Veinte céntimos.

—Vale. Veámosla.

Anduvieron seis calles en silencio. Eran las once y media cuando llegaron a la calle Cuarenta y Siete con South Parkway y el Regal estaba abriendo. Compraron las entradas, entraron en la sala oscurecida y se sentaron. La película aún no había empezado y se quedaron escuchando los sonidos suaves y amortiguados del órgano. Bigger se movía inquieto y tenía la respiración acelerada; miró a su alrededor para ver si había algún acomodador cerca y luego se despatarró todo lo que pudo en el asiento. Echó una mirada a Jack y se dio cuenta de que este estaba mirándolo de reojo. Los dos se echaron a reír.

—¿Estás otra vez con eso? —preguntó Jack.

—Me estoy lustrando el bastón —dijo Bigger.

Lanzaron unas risitas tontas.

—Te ganaré —dijo Jack.

—Vete al diablo.

El órgano se demoró un largo instante en una nota solitaria y luego fue apagándose.

—Apuesto a que todavía no se te ha puesto dura —susurró Jack.

—Me estoy empalmando.

—La mía es como una vara —repuso Jack con un orgullo intenso.

—Ojalá tuviera a Bessie aquí ahora mismo —dijo Bigger.

—Yo podría hacer gemir a la vieja Clara en este momento.

Suspiraron.

—Creo que esa mujer que ha pasado nos ha visto.

—¿Y qué?

—Si vuelve, se lo lanzaré a ella.

—Eres para morirse de risa.

—Si me la viera, se desmayaría.

—O tal vez te la agarraría.

—Sí.

Bigger vio que Jack se inclinaba hacia delante y estiraba las piernas rígidas.

—¿Ya estás?

—Sí... sí.

—Te corres rápido...

Volvieron a callarse. Luego Bigger se inclinó hacia delante, jadeando.

—Me corro... Dios... Joder...

Se quedaron quietos unos cinco minutos, repantigados en sus asientos. Por fin, se enderezaron.

—No sé dónde poner los pies ahora —dijo Bigger riendo—. Sentémonos en otro sitio.

—Vale.

Se pasaron a otras butacas. El órgano seguía sonando. Cada tanto echaban miradas a la sala de proyección, que estaba en la parte superior del fondo del cine. Estaban impacientes por que empezara la película. Cuando volvieron a hablar, lo hicieron con voces roncas, arrastrando las palabras, con un tono de incomodidad.

—¿Crees que todo saldrá bien? —preguntó Bigger.

—Puede.

—Preferiría ir a la cárcel que aceptar ese trabajo de la Seguridad Social.

—No digas eso.

—Me importa un carajo.

—Pensemos en cómo hacerlo, no en cómo hacer que nos atrapen.

—¿Tienes miedo?

—No, demonios.

Escucharon el órgano. Zumbaba a un volumen tan bajo que era casi inaudible. Por momentos parecía que había terminado, pero luego volvía a emerger, suave, nostálgico, dulce.

—Será mejor que llevemos armas esta vez —señaló Bigger.

—Vale. Pero debemos tener cuidado. No nos conviene matar a nadie.

—Sí, pero en esta ocasión me sentiría más seguro con un arma.

—Por Dios, ojalá ya fueran las tres. Ojalá ya lo hubiéramos hecho.

—Pienso igual.

El órgano se detuvo y la pantalla parpadeó con el ritmo de sombras móviles. Bigger se acomodó para mirar la primera proyección: era un noticiario. Mientras las escenas se sucedían, algo le llamó la atención y se inclinó hacia delante. Vio escenas de chicas blancas de pelo negro que sonreían y holgazaneaban en la reluciente arena de una playa. En el fondo se extendía una franja brillante de agua. Había palmeras cerca y lejos. La voz del comentarista se acoplaba a los movimientos de las imágenes de la película: «¡Aquí están las hijas de los ricos tomando el sol en las arenas de Florida! Este pequeño grupo de chicas que se presentan en sociedad pertenecen a más de cincuenta de las familias más importantes de Estados Unidos, dueñas de las principales fortunas del país, que representan un valor de cuatro mil millones de dólares...».

—Qué nenas —dijo Jack.

—¡Sí, tío!

—Me gustaría estar allí.

—Podrías —respondió Bigger—. Pero colgado de un árbol como un racimo de bananas.

Se rieron a bajo volumen y despreocupadamente, escuchando la voz del relator. La cámara iba y venía por la arena brillante. Luego Bigger vio el primer plano de una chica delgada y sonriente cuya cintura estaba rodeada por los brazos de un hombre. Oyó la voz del comentarista: «Mary Dalton, hija de Henry Dalton, que vive en el número 4605 del bulevar Drexel de Chicago, ha escandalizado a la alta sociedad al rechazar a los chicos de la calle La Salle y de la Costa Dorada para aceptar los favores de un conocido radical durante sus últimas vacaciones de invierno en Florida...». En la imagen se veía a la chica sonriente besando al hombre, quien la alzaba y la hacía girar para la cámara.

—Oye, Jack...

—¿Eh?

—Esa chica... Esa chica a la que está abrazando ese tío... Es la hija del tío para el que voy a trabajar. Viven en el 4605 de Drexel... Es allí donde tengo que ir esta tarde para aceptar el trabajo...

—¿Lo dices en serio?

—¡Claro!

El primer plano se fundió con la escena siguiente, en la que solo se veían las piernas de la chica corriendo sobre la arena reluciente, seguidas de las del hombre, que corría detrás de ella. La voz en off seguía con su monótono zumbido: «¡Ja! ¡Él la persigue! ¡La ha cogido! ¡Vaya! ¿No desearíais estar aquí, en Florida?». El primer plano se fundió con otro, en el que aparecían dos pares de piernas, juntas y en posición vertical. «¡Vaya!», dijo la voz. Lentamente, las piernas de la chica se estiraron hacia arriba hasta que solo las puntas de los dedos de los pies tocaron la arena. «¡Ah, qué traviesos son estos ricos!» Durante un lento fundido en negro, el comentarista siguió hablando en el fondo: «Poco después de una escena igual a esta, mamá y papá Dalton, horrorizados, le mandaron un telegrama a Mary ordenándole poner fin a sus vacaciones de invierno y volver a casa; acto seguido, denunciaron a su amigo comunista».

—Oye, Jack.

—¿Sí?

—¿Qué es un comunista?

—Que me aspen si lo sé. Una raza de gente que vive en Rusia, ¿no?

—Aquel tío que estaba besando a la hija del viejo Dalton era comunista y a los padres de ella no les gustaba.

—A los ricos no les gustan los comunistas.

—La tía estaba buenísima, eso sí.

—Claro —dijo Jack—. Cuando empieces a trabajar allí, tienes que aprender a caerle bien a ella. Y luego podrás conseguir lo que quieras, ¿sabes? Estos ricos lavan sus trapos sucios en casa. Seguro que la razón por la que el viejo estaba tan enfadado por lo del comunista era que su chica era demasiado abierta al respecto...

—Sí, puede ser —accedió Bigger.

—¡Caray! Mi madre trabajaba para unos blancos ricos y deberías haber oído las historias que contaba...

—¿Qué clase de historias? —preguntó Bigger, interesado.

—Ah, esas blancas ricas se acuestan con cualquiera, desde el perro en adelante. Incluso con sus chóferes. Oye —continuó Jack, dándole un codazo en las costillas a Bigger—, si de pronto te encuentras con que en ese lugar tienes más de lo que puedes abarcar, házmelo saber.

Se echaron a reír. Bigger dirigió los ojos a la pantalla, pero sin mirar. Estaba experimentando una sensación de excitación por su nuevo trabajo. ¿Sería cierto lo que había oído sobre los blancos ricos? ¿Trabajaría para gente como la que salía en las películas? En ese caso, entonces vería un montón de cosas desde dentro; conseguiría la información verdadera, averiguaría todos los secretos. Empezó a prestar atención a la trama de Trader Horn y vio imágenes de negros y negras desnudos que bailaban enloquecidos al ritmo de unos tambores y luego, poco a poco, la escena africana quedó atrás y fue reemplazada por imágenes que aparecían en su propia mente de blancos y blancas con ropa blanca y negra, riendo, hablando, bebiendo y bailando. Eran personas listas; sabían cómo conseguir dinero, millones. Tal vez si fuera a trabajar para ellos, tendría la oportunidad de quedarse con una parte de ese dinero. Se fijaría en cómo lo hacían ellos. Claro, no era más que un juego, y los blancos conocían las reglas. Y los blancos ricos no trataban tan mal a los negros; los que odiaban a los negros eran los blancos pobres. Los odiaban porque no habían obtenido su parte de dinero. Su madre siempre le decía que los negros les caían mejor a los blancos ricos que a los blancos pobres. Según su entender, si fuera un blanco pobre y no recibiera su parte del dinero, se merecería que lo patearan. Los blancos pobres eran estúpidos. Los listos eran los blancos ricos, que sabían cómo tratar a la gente. Recordó haber oído una vez la historia de un chófer negro que se había casado con una blanca rica y la familia de la chica había sacado a la pareja del país y les había entregado dinero.