14,99 €

Mehr erfahren.

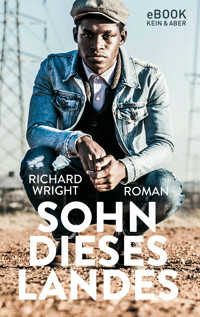

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Bigger Thomas, ein junger Schwarzer, fühlt sich gefangen in einem Leben in Armut und Perspektivlosigkeit. Sein einziges Ventil ist Gewalt. Er war bereits in der Besserungsanstalt, ein weiteres Vergehen würde für ihn Gefängnis bedeuten. Doch dann gibt der wohlhabende Mr Dalton dem jungen Mann eine Chance und stellt ihn als Chauffeur an. Als Bigger die Tochter des Hauses spätnachts und betrunken auf ihr Zimmer bringt und ihre blinde Mutter, von dem Lärm geweckt, den Raum betritt, versucht Bigger aus Angst vor falschen Verdächtigungen, das Mädchen mit einem Kissen zum Schweigen zu bringen, und erstickt sie dabei. Davon überzeugt, dass man ihm Absicht unterstellen wird, verstrickt er sich in Lügen und weitere Gewalt, bis er schließlich gefasst und des Mordes und der Vergewaltigung angeklagt wird. Das ganze Land stellt sich gegen

ihn, nur der Anwalt Max kämpft um Verständnis für Biggers Taten.

Der literarische Durchbruch von Richard Wright war gleichzeitig der erste Bestseller eines afroamerikanischen Autors und liegt nun zum ersten Mal in vollständiger deutscher Übersetzung vor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 703

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

INHALT

» Über den Autor

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks des Autors

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DEN AUTOR

Richard Wright wurde 1908 auf einer Plantage bei Natchez, Mississippi, geboren. Mit neunzehn Jahren verließ er den Süden und ging nach Chicago, wo er sich seinen Lebensunterhalt als Straßenfeger, Tellerwäscher und Postangestellter verdiente. Er schrieb zunächst vor allem Essays, Kurzgeschichten und Gedichte, bekannt wurde er mit seinem Roman Native Son, der mehrfach verfilmt und 1941 als Bühnenversion am Broadway unter der Regie von Orson Welles aufgeführt wurde. Bis heute gilt Richard Wright als einer der bedeutendsten afro-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er starb 1960 in Paris.

ÜBER DAS BUCH

An Biggers erstem Arbeitstag als Chauffeur einer reichen weißen Familie ist die Tochter des Hauses so betrunken, dass er sie auf ihr Zimmer begleiten muss. In seiner Angst, die Situation könne missverstanden werden, sieht er keinen anderen Ausweg, als das Mädchen mit einem Kissen ruhig zu halten – und erstickt sie dabei. Panisch ersinnt er einen Plan, um den Verdacht von sich abzulenken, und verbrennt ihre Leiche. Doch bald fliegt alles auf, und Bigger sieht sich mit dem Hass eines ganzen Landes konfrontiert.

Der literarische Durchbruch von Richard Wright war gleichzeitig der erste Bestseller eines afroamerikanischen Autors und liegt nun zum ersten Mal in vollständiger deutscher Übersetzung vor.

Für meine Mutter, die, als ich noch ein Kind war zu ihren Füßen, mich lehrte, das Wundersame und Märchenhafte zu verehren

Meine Rede bleibt noch betrübt; meine Macht ist schwach über meinem Seufzen.Hiob

ERSTES BUCH

ANGST

Brrrrrrrr!

In dem stillen, dunklen Zimmer klingelte der Wecker. Ein Bett knarrte. Eine Frauenstimme rief ungeduldig: »Bigger, stell das Ding ab!«

Durch das blecherne Rasseln drang mürrisches Grunzen. Nackte Füße schlurften über die Dielen, und das Rasseln brach ab.

»Mach mal Licht, Bigger.«

Ein verschlafenes Murmeln antwortete.

Im Zimmer wurde es hell. In einem schmalen Gang zwischen zwei Eisenbetten stand ein schwarzer Junge und rieb sich mit den Handrücken die Augen. Aus dem Bett rechts neben ihm erklang wieder die Stimme der Frau: »Buddy, steh auf! Ich hab heut große Wäsche. Da kann ich euch hier nicht brauchen.«

Ein zweiter schwarzer Junge schälte sich aus den Decken. Auch die Frau erhob sich und stand im Nachthemd da.

»Dreht euch um, damit ich mich anziehen kann.«

Die beiden Jungen gehorchten und starrten in eine Ecke. Die Frau zog das Nachthemd aus und schlüpfte in ihre Pantoffeln. Sie blickte zu dem Bett, in dem sie geschlafen hatte, und rief : »Vera! Steh auf!«

»Wie spät ist es denn, Mam?«, drang gedämpft eine Mädchenstimme unter der Decke hervor.

»Steh auf, sage ich!«

»Jaja, Mam.«

Ein braunhäutiges Mädchen in einem baumwollenen Nachthemd stieg aus dem Bett, reckte sich und gähnte. Verschlafen setzte sie sich auf einen Stuhl und streifte sich die Strümpfe über. Die beiden Jungen hielten das Gesicht abgewandt, bis sich Mutter und Schwester etwas übergezogen hatten. Auch die Frauen drehten sich um, als die Jungen sich anzogen. Ganz plötzlich standen alle wie erstarrt da, die Kleider in den Händen, denn ein leises Scharren in der dünnen Wand hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie vergaßen ihre Scham voreinander und ließen die Augen ängstlich über den Fußboden wandern.

»Da ist sie wieder, Bigger!«, schrie die Frau, und in der kleinen Einzimmerwohnung brach ein wilder Tumult los. Ein Stuhl fiel um, als die halb angekleidete Frau atemlos auf das Bett kletterte. Ihre beiden barfüßigen Söhne standen reglos da und suchten mit den Augen unter Bett und Stühlen. Das Mädchen rannte in eine Ecke, bückte sich, griff nach dem Saum ihres Unterrockes und raffte ihn fest um ihre Knie.

»Oh! Oh!«, heulte sie.

»Da ist sie!« Die Frau streckte zitternd den Finger aus. Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen.

»Wo?«

»Ich seh sie nicht!«

»Da, Bigger. Hinter der Truhe!«, wimmerte das Mädchen.

»Vera!«, schrie die Frau. »Komm aufs Bett! Lass dich von dem Biest nicht beißen!«

Außer sich vor Angst, kletterte Vera auf das Bett, und die Frau riss sie an sich. Die schwarze Mutter und die braune Tochter umschlangen einander und starrten mit offenem Mund auf die Truhe in der Ecke.

Bigger blickte sich wild im Zimmer um, schoss dann auf einen Vorhang zu, zerrte ihn zur Seite und riss zwei schwere eiserne Bratpfannen von der Wand. Er fuhr herum und rief leise zu seinem Bruder hinüber, die Augen auf die Truhe geheftet: »Buddy!«

»Was?«

»Hier, nimm die Pfanne.«

»Ja.«

»Jetzt geh rüber zur Tür!«

Buddy schlich sich zur Tür und hielt die eiserne Pfanne schlagbereit. Es war still im Zimmer, nur das erregte Keuchen der vier Menschen war zu hören. Den Griff der Bratpfanne fest umklammernd, näherte Bigger sich auf Zehenspitzen der Truhe; seine Augen suchten jeden Zentimeter des Fußbodens ab. Er blieb stehen. Ohne einen Muskel zu bewegen, rief er:

»Buddy!«

»Hä?«

»Stell die Kiste vor das Loch, damit sie nicht abhauen kann!«

Buddy lief zu einer Holzkiste und schob sie rasch vor ein Loch in der Scheuerleiste, ging dann rückwärts wieder zur Tür, die Bratpfanne noch immer schlagbereit. Bigger schlich sich zur Truhe und spähte vorsichtig dahinter. Er sah nichts. Behutsam streckte er seinen nackten Fuß aus und schob die Truhe ein paar Zentimeter zur Seite.

»Da ist sie!«, schrie die Mutter wieder.

Eine große schwarze Ratte sprang quietschend an Biggers Hosenbein hoch und biss sich dort fest.

»Verdammt!«, zischte Bigger und stieß mit ganzer Kraft sein Bein nach vorn. Durch diesen Stoß schüttelte er die Ratte ab; sie flog durch die Luft und prallte gegen die Wand. Sofort rollte sie sich herum und sprang wieder auf Bigger zu. Bigger wich aus, und die Ratte landete an einem Tischbein. Mit zusammengebissenen Zähnen hielt Bigger die Bratpfanne in der Hand; er wollte sie nicht werfen, aus Angst, er könnte sein Ziel verfehlen. Die Ratte quietschte, machte kehrt und rannte auf der Suche nach einem Versteck im Kreis herum, sie eilte auf kratzenden Füßen erst zur einen Seite der Kiste, dann zur anderen und suchte nach dem Loch. Plötzlich drehte sie sich um und stellte sich auf die Hinterbeine.

»Drauf, Bigger!«, rief Buddy.

»Erschlag sie!«, schrie die Frau.

Der Bauch der Ratte bebte vor Angst. Bigger trat einen Schritt vor, und die Ratte ließ ein dünnes, herausforderndes Pfeifen hören. Ihre schwarzen Perlenaugen glitzerten, und ihre kleinen Vorderbeine peitschten die Luft. Bigger schleuderte die Pfanne; sie schlitterte über den Boden, verfehlte die Ratte und schlug gegen die Wand.

»Verdammt!«

Die Ratte sprang. Bigger schnellte zur Seite. Die Ratte kam unter einem Stuhl zum Stehen und stieß einen wütenden Schrei aus. Bigger schob sich langsam rückwärts zur Tür.

»Gib mir deine Pfanne, Buddy«, sagte er leise, ohne den Blick von der Ratte zu wenden.

Buddy streckte die Hand aus. Bigger ergriff die Pfanne und hob sie über den Kopf. Die Ratte huschte über den Fußboden, blieb erneut bei der Kiste stehen und suchte nach dem Loch; dann stellte sie sich wieder auf die Hinterbeine, fletschte ihre langen gelben Zähne, pfiff schrill, und ihr Bauch bebte.

Bigger zielte und ließ knurrend die Pfanne niedersausen. Die Holzkiste splitterte. Die Frau schrie auf und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Bigger schlich sich auf Zehenspitzen vor.

»Ich hab sie«, murmelte er, entblößte die zusammengebissenen Zähne und lächelte. »Weiß Gott, ich habe sie!«

Er stieß die zersplitterte Kiste zur Seite. Da lag platt gedrückt die schwarze Ratte, die langen gelben Vorderzähne waren deutlich zu sehen. Bigger nahm einen Schuh und schlug damit auf den Kopf des Tieres ein, zermalmte ihn und fluchte lautstark: »Du Mistvieh!«

Die Frau auf dem Bett sank auf die Knie, vergrub das Gesicht in den Decken und schluchzte: »Herr, mein Gott, sei uns gnädig …«

»Ach, Mama, wein doch nicht«, wimmerte Vera und beugte sich zu ihr nieder. »Sie ist ja nun tot.«

Die beiden Brüder blickten ehrfürchtig auf die Ratte hinab.

»Mann, ist das ein Biest!«

»So ein Vieh kann einem glatt die Kehle durchbeißen.«

»Die ist ja über einen Fuß lang.«

»Wie können die bloß so groß werden?«

»Die fressen Abfälle und alles Mögliche.«

»Schau mal, Bigger, dein Hosenbein ist ganz zerrissen.«

»Ja, die hatte’s auf mich abgesehen.«

»Bigger, bitte bring sie raus«, bat Vera.

»Ach, stell dich nicht so an«, sagte Buddy.

Die Frau auf dem Bett schluchzte noch immer. Bigger nahm ein Stück Zeitung, hob behutsam die Ratte am Schwanz an und hielt sie in Armeslänge von sich.

»Bigger, bring sie raus«, bat Vera nochmals.

Bigger lachte und näherte sich mit der Ratte dem Bett. Er ließ sie wie ein Pendel hin- und herschwingen und weidete sich an der Angst der Schwester.

»Bigger!« Vera schnappte nach Luft, kreischte auf, und plötzlich schwankte sie und schloss die Augen. Sie fiel der Länge nach über ihre Mutter und plumpste vom Bett.

»Bigger, um Himmels willen!«, schluchzte die Mutter. Sie stand auf und beugte sich über Vera. »Lass das sein! Bring die Ratte raus!«

Er legte die Ratte hin und begann, sich anzuziehen.

»Bigger, hilf mir mal, Vera aufs Bett zu heben«, sagte die Mutter.

Er hielt mit dem Ankleiden inne und fuhr herum. »Was ist denn los?«, fragte er scheinheilig.

»Tu, was ich dir gesagt habe, verstanden?«

Er ging zum Bett und half der Mutter. Vera hatte die Augen geschlossen. Bigger wandte sich ab und zog sich fertig an. Er wickelte die Ratte in eine Zeitung, ging zur Tür hinaus, stieg die Treppe hinab und warf das Tier draußen auf der Gasse in einen Abfalleimer.

Als er ins Zimmer zurückkam, stand die Mutter noch immer über Vera gebeugt da; sie legte ihr gerade ein nasses Handtuch auf den Kopf. Dann richtete sie sich auf und sah ihn an. Ihre Augen und Wangen waren nass von Tränen, die Lippen hatte sie zornig zusammengepresst.

»Junge, manchmal frage ich mich, weshalb du dich so aufführen musst.«

»Was habe ich denn nun wieder gemacht?«, gab er kampfeslustig zurück.

»Manchmal benimmst du dich wie der größte Dummkopf, den ich kenne.«

»Wovon redest du eigentlich?«

»Du hast deiner Schwester mit der Ratte einen solchen Schreck eingejagt, dass sie ohnmächtig geworden ist. Hast du denn gar keinen Verstand?«

»Ich kann doch nicht wissen, dass sie so zimperlich ist.«

»Buddy!«, rief die Mutter.

»Ja, Mam.«

»Leg eine Zeitung über den Fleck.«

»Ja, Mam.«

Buddy nahm eine Zeitung und breitete sie über den Blutfleck am Fußboden, wo die Ratte getroffen worden war. Bigger ging zum Fenster und blickte zerstreut auf die Straße. Die Mutter starrte seinen Rücken an.

»Bigger, manchmal frage ich mich, weshalb ich dich geboren habe«, sagte sie bitter.

Bigger sah sie an und wandte sich wieder ab.

»Vielleicht hättst du mich gar nicht zur Welt bringen sollen. Hättest mich lieber dort gelassen, wo ich war.«

»Halt dein Lästermaul.«

»Herrgott noch mal!«, sagte Bigger und zündete sich eine Zigarette an.

»Buddy, leg die Pfannen in die Spüle«, befahl die Mutter. »Ja, Mam.«

Bigger ging durch das Zimmer und setzte sich auf das Bett. Der Blick der Mutter folgte ihm.

»Wir brauchten nicht in diesem Loch zu wohnen, wenn du ein richtiger Mann wärst«, sagte sie.

»Ach, fang doch nicht wieder davon an.«

»Wie fühlst du dich denn, Vera?«, fragte die Mutter.

Vera hob den Kopf und sah sich im Zimmer um, als erwarte sie, gleich noch eine Ratte zu sehen.

»Ach, Mama!«

»Armes Ding!«

»Ich kann nichts dafür. Bigger hat mich so erschreckt!«

»Hast du dir wehgetan?«

»Ich habe mir den Kopf angeschlagen.«

»Na komm, ist alles halb so schlimm.«

»Warum macht Bigger immer solche Sachen?«, fragte Vera und weinte wieder.

»Er ist verrückt«, antwortete die Mutter. »Einfach ein dummer, verrückter Schwarzer.«

»Ich komme zu spät zur Nähstunde«, sagte Vera.

»Nun bleib doch erst mal ein Weilchen liegen. Dann wird dir auch besser werden«, ermahnte die Mutter.

Sie drehte sich um und sandte einen kühlen Blick zu Bigger hinüber.

»Wenn du nun eines Morgens aufwachst und deine Schwester liegt tot im Bett, was dann?«, fragte sie. »Und wenn uns die Ratten nachts im Schlaf die Adern durchbeißen? Ach was, das ist dir ja alles gleichgültig! Du kümmerst dich nur um dein eigenes Vergnügen! Und wenn die Wohlfahrt dir eine Stellung anbietet, müssen sie dir erst drohen, dass sie uns nichts mehr geben und du verhungern kannst, bevor du sie annimmst. Wirklich, Bigger, du bist der größte Taugenichts, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe!«

»Das hast du mir schon tausendmal gesagt«, antwortete er, ohne sich umzusehen.

»Und ich sag es dir noch einmal! Pass auf, eines Tages wird es dir leidtun. Eines Tages wirst du dir wünschen, du hättest was aus dir gemacht und wärst nicht nur ein Tagedieb. Aber dann wirds zu spät sein.«

»Hör schon auf mit dem Geunke.«

»Ich höre auf, wann es mir passt! Und wenn’s dir nicht gefällt, kannst du ja gehen. Brauchst dich auch gar nicht wieder hier blicken zu lassen. Wir kommen ganz gut ohne dich aus. Wir können auch ohne dich in einem Zimmer leben«, sagte sie.

»Mein Gott!«, rief er gereizt.

»Eines Tages wirst du dein Leben, wie du es jetzt führst, bedauern«, fuhr sie fort. »Wenn du nicht aufhörst, mit dieser Bande herumzustrolchen, und wenn du nicht endlich was Rechtes tust, wirst du mal enden, wie du dir’s nie hast träumen lassen. Du meinst, ich weiß nicht, was ihr macht? Ich weiß es wohl. Und am Ende der Straße, die du gehst, Junge, da steht der Galgen. Vergiss das nicht.«

Sie drehte sich um und sah Buddy an. »Bring die Kiste raus, Buddy.«

»Ja, Mam.«

Dann herrschte Schweigen. Buddy trug die Kiste hinaus. Die Mutter ging hinter den Vorhang zum Gasherd. Vera richtete sich im Bett auf und stellte die Füße auf den Boden.

»Leg dich wieder hin, Vera«, sagte die Mutter.

»Es geht mir schon besser, Mam. Ich muss zum Nähkurs.«

»Schön, dann deck den Tisch, wenn du willst.« Die Mutter machte sich hinter dem Vorhang zu schaffen. »Mein Gott, ich habe es satt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll«, klagte sie. »Ich versuche, es euch hier gemütlich zu machen, und ihr beachtet das gar nicht.«

»Aber Mam, sag doch so was nicht«, widersprach Vera.

»Vera, manchmal möchte ich mich hinlegen und Schluss machen.«

»Mam, bitte sag das nicht.«

»Lange halt ich es nicht mehr aus, so zu leben.«

»Ich kann ja bald arbeiten gehen, Mam.«

»Dann bin ich wahrscheinlich schon tot. Gott wird mich zu sich rufen.«

Vera ging hinter den Vorhang und tröstete die Mutter. Bigger zwang sich, nicht zuzuhören. Er hasste seine Familie, weil er wusste, dass sie litt und dass er machtlos dagegen war. Er wusste, wenn er sich vom Mitgefühl für ihr elendes Leben ergreifen ließ, würden ihn Angst und Verzweiflung überwältigen. Deshalb hielt er sich eisern von ihnen fern, er lebte mit ihnen, aber hinter einer Mauer, einem Vorhang. Und mit sich selbst verfuhr er noch strenger. Er wusste, wenn er Sinn und Bedeutung seines Lebens in sein Bewusstsein dringen ließe, würde er sich oder jemand anderes umbringen. Deshalb verleugnete er sich selbst und gab sich unnahbar.

Er stand auf und drückte seine Zigarette auf dem Fensterbrett aus. Vera kam ins Zimmer und legte Messer und Gabeln hin.

»Essen kommen«, rief die Mutter.

Er setzte sich an den Tisch. Der Geruch von gebratenem Speck und frisch gebrühtem Kaffee drang hinter dem Vorhang hervor. Er hörte die Mutter singen.

Life is like a mountain railroad

With an engineer that’s brave

We must make the run successful

From the cradle to the grave …

Das Lied ärgerte ihn, und er war froh, als die Mutter aufhörte und mit einer Kanne Kaffee und einer Schüssel voll knusprigen Specks ins Zimmer kam. Vera brachte das Brot, und sie setzten sich. Seine Mutter schloss die Augen, senkte den Kopf und murmelte: »Herr, wir danken Dir für Deine Gaben, die wir von Dir empfangen haben. Amen.« Sie hob die Augen und sagte, ohne den Tonfall ihrer Stimme zu ändern: »Du wirst dich dran gewöhnen müssen, früher aufzustehen, Bigger, wenn du eine Stelle hast.«

Er antwortete nicht und blickte auch nicht auf.

»Soll ich dir Kaffee eingießen?«, fragte Vera.

»Ja.«

»Du nimmst doch die Stellung an, nicht wahr, Bigger?«, vergewisserte sich die Mutter.

Er legte die Gabel hin und sah sie an.

»Ich habe dir gestern Abend gesagt, dass ich sie nehme. Wie oft willst du mich noch fragen?«

»Nun reiß ihr doch nicht gleich den Kopf ab«, besänftigte Vera. »Sie hat dich doch nur was gefragt.«

»Gib mir das Brot und misch dich nicht ein.«

»Du weißt, dass du um halb sechs zu Mr Dalton gehen musst«, erinnerte ihn die Mutter.

»Das hast du mir schon zehnmal gesagt.«

»Ich will nur, dass du’s nicht vergisst.«

»Und du weißt, wie leicht du was vergessen kannst«, mahnte Vera.

»Ach, nun lasst doch Bigger in Ruhe«, warf Buddy ein. »Er hat euch doch gesagt, er nimmt die Arbeit an.«

»Red doch nicht mit denen«, sagte Bigger.

»Du hältst die Klappe, Buddy, oder du setzt dich woandershin«, wies ihn die Mutter zurecht. »Ich will mir deine Frechheiten nicht auch noch anhören. Ein Verrückter in der Familie reicht.«

»Hör schon auf, Mam«, sagte Buddy.

»Bigger sitzt da, als freue er sich gar nicht, Arbeit zu kriegen.«

»Was soll ich denn machen? Schreien?«

»Ach, Bigger!«, seufzte die Schwester.

»Wenn du mit deiner großen Schnauze dich doch nicht überall einmischen würdest!«, rief Bigger zu ihr hinüber.

»Wenn du die Arbeit kriegst«, sagte die Mutter in leisem, gütigem Ton, während sie Brot schnitt, »dann kann ich es euch hier gemütlich machen. Dann braucht ihr nicht mehr wie die Schweine zu leben.«

»Bigger ist ja viel zu egoistisch, um an so was zu denken«, warf Vera ein.

»Herrgott, wenn ihr mich doch nur essen lassen würdet!«, empörte sich Bigger.

Seine Mutter sprach weiter, als hätte sie ihn nicht gehört, und er achtete nicht mehr auf ihre Worte.

»Mam spricht mit dir, Bigger«, sagte Vera.

»Na und?«

»Sei doch nicht so, Bigger!«

Er legte die Gabel hin, und seine kräftigen schwarzen Finger umklammerten die Tischkante. Alles war still, nur sein Bruder klapperte mit der Gabel gegen den Teller. Bigger starrte die Schwester an, bis sie die Augen senkte.

»Wenn ihr mich doch nur essen lassen würdet!«, wiederholte er.

Während er aß, fühlte er, dass sie an die Arbeit dachten, die er am Abend bekommen sollte, und das machte ihn wütend. Ihm war, als hätten sie ihn mit billigen Tricks in eine Falle gelockt.

»Ich brauche Fahrgeld.«

»Hier ist alles, was ich habe.« Die Mutter schob ihm einen Vierteldollar neben den Teller.

Er steckte das Geld ein und trank in einem Zug den Kaffee aus. Er nahm sich Jacke und Mütze und ging zur Tür.

»Du weißt doch, Bigger«, sagte die Mutter, »wenn du die Stellung nicht annimmst, kriegen wir keine Unterstützung mehr von der Wohlfahrt. Und dann haben wir nichts zu essen.«

»Ich habe dir doch gesagt, ich nehm sie!«, schrie er und knallte die Tür hinter sich zu.

Er ging die Treppe hinunter, blieb im Flur stehen und blickte durch die Glasscheibe in der Haustür auf die Straße. Ab und zu ratterte draußen eine Straßenbahn über die Schienen. Er war seines Lebens daheim überdrüssig. Tagaus, tagein immer nur Schreien und Schimpfen! Aber was sollte er tun? Sooft er sich diese Frage stellte, gingen seine Gedanken ins Leere, und er wusste nicht weiter. Drüben auf der anderen Straßenseite sah er einen Lastwagen anhalten und zwei Weiße in Overalls mit Eimern und Pinseln aussteigen. Ja, er konnte die Arbeit bei den Daltons annehmen und sich das Leben vermiesen oder sie ablehnen und verhungern. Es machte ihn verrückt, keine andere Wahl zu haben. Dennoch konnte er nicht den ganzen Tag hier stehen bleiben. Was würde er mit sich anfangen? Sollte er sich nun ein Zehn-Cent-Magazin kaufen, einen Film ansehen oder zu den anderen in Docs Billardsaal gehen? Oder sollte er lieber allein herumstromern? Die Hände tief in den Taschen vergraben, die Zigarette schief im Mund, brütete er vor sich hin und beobachtete die beiden Männer auf der anderen Straßenseite bei ihrer Arbeit. Sie klebten ein großes buntes Plakat an eine Anschlagtafel. Das Plakat zeigte das Gesicht eines Weißen.

»Das ist Buckley!«, sagte er leise zu sich selbst. »Der kandidiert wieder als Staatsanwalt.« Die Männer strichen mit nassen Pinseln über das Plakat. Er betrachtete das runde, rosige Gesicht und nickte. »Ich wette, das Schwein streicht glatt ’ne Million Dollar im Jahr an Bestechungsgeldern ein. Mensch, wenn ich nur einen Tag lang seine Stellung hätte, wär ich fein raus.«

Als die Männer fertig waren, nahmen sie Eimer und Pinsel, stiegen wieder in den Wagen und fuhren davon. Er betrachtete das Plakat: Das massige Gesicht blickte streng, eine Hand war erhoben und deutete mit dem Zeigefinger geradewegs auf die Straße, auf jeden, der vorüberkam. Es war ein Gesicht, das einen ansieht, wenn man davorsteht, und einem nachschaut, wenn man weitergeht, bis es schließlich verschwindet oder überblendet wird wie ein Bild im Kino. Oben auf dem Plakat stand in großen roten Lettern: WENN DU GESETZE BRICHST, GEWINNST DU NICHTS!

Er zog an seiner Zigarette und lachte leise. »Du Verbrecher«, murmelte er und schüttelte den Kopf. »Du lässt den gewinnen, der dich dafür bezahlt!« Er öffnete die Tür und trat hinaus in die Morgenluft. Dann ging er mit gesenktem Kopf die Straße entlang und spielte dabei in der Hosentasche an seinem Geldstück herum. Er blieb stehen und durchsuchte all seine Taschen; in der Westentasche fand er einen einzelnen Kupfercent. Nun hatte er sechsundzwanzig Cent, von denen vierzehn für die Fahrt zu Mr Dalton bleiben mussten, das heißt, wenn er sich dazu entschloss, die Arbeit anzunehmen. Um ein Magazin kaufen oder ins Kino gehen zu können, brauchte er mindestens noch zwanzig Cent. »Verdammt noch mal, immer bin ich pleite!«, murmelte er.

Er stand an der Ecke in der Sonne und sah Autos und Menschen an sich vorübereilen. Er brauchte Geld. Wenn er keins bekam, würde er den ganzen Tag nicht wissen, was er mit sich anfangen sollte. Er wollte ins Kino gehen, ihn hungerte danach. Im Kino konnte er mühelos träumen, er brauchte sich nur zurückzulehnen und auf die Leinwand zu starren.

Er dachte an Gus und G. H. und Jack. Sollte er zu Doc gehen und mit ihnen sprechen? Aber das hatte nur Sinn, wenn sie bereit waren, das zu tun, was sie schon lange geplant hatten. Wenn sie mitmachten, so bedeutete das sicheres und schnelles Geld. Von drei bis vier Uhr nachmittags verließ der Polizist gewöhnlich seinen Posten in der Nähe von Blums Delikatessengeschäft, also konnte kaum etwas schiefgehen. Einer von ihnen musste Blum mit einem Revolver in Schach halten und verhindern, dass er schrie, einer hatte die Tür zu bewachen und einer den Hintereingang, und ein anderer konnte das Geld unter dem Ladentisch aus der Kasse holen. Dann würden sie Blum im Laden einschließen und durch die Hintertür hinausrennen, durch die Gasse entwischen und sich eine Stunde später wieder treffen – entweder in Docs Billardsaal oder im South Side Boys’ Club – und sich das Geld teilen.

In höchstens zwei Minuten mussten sie den alten Blum ausgenommen haben. Und es würde ihr letztes krummes Ding sein, aber auch das größte, das sie je gedreht hatten. Bisher hatten sie nur an Zeitungsständen, Obstwagen und in Wohnungen gestohlen. Und außerdem hatten sie es noch nie bei einem Weißen versucht. Sie hatten stets nur Neger ausgeraubt. Sie wussten, dass es viel einfacher und sicherer war, die eigenen Leute zu bestehlen, da sich die Polizei niemals viel Mühe machte, nach schwarzen Verbrechern zu suchen, wenn sie nur die Weißen unbehelligt ließen. Seit Monaten hatten sie davon gesprochen, bei Blum einzubrechen; sie hatten es aber noch nicht fertiggebracht. Sie spürten, dass sie mit diesem Raub ein Tabu verletzen und sich auf ein Gebiet wagen würden, wo sie der ganze Zorn einer fremden, weißen Welt treffen konnte – kurz, es würde eine symbolische Herausforderung an die weißen Herren sein, eine Herausforderung, die sie gleichzeitig herbeisehnten und fürchteten. Deshalb war alles andere im Vergleich dazu nur ein Kinderspiel gewesen.

»Mach’s gut, Bigger.«

Er blickte auf und sah Vera mit einem baumelnden Nähkörbchen am Arm vorüberkommen. Sie blieb an der Ecke stehen und lief zu ihm zurück.

»Was willst du nun schon wieder?«

»Bigger, bitte … Du kriegst jetzt eine gute Stellung. Willst du dich nicht von Jack und Gus und G. H. trennen und dir eine Menge Ärger ersparen?«

»Du mit deiner großen Schnauze sollst dich nicht immer in meine Angelegenheiten mischen!«

»Aber Bigger!«

»Geh in die Schule – los!«

Sie wandte sich abrupt um und ging weiter. Er wusste, Mutter hatte mit Vera und Buddy über ihn gesprochen und ihnen gesagt, dass er nach einer neuen Geschichte ins Gefängnis wandern würde und nicht bloß in eine Besserungsanstalt wie das letzte Mal. Was Mutter Buddy erzählte, störte ihn nicht. Buddy war in Ordnung. Ein gerissener Bursche. Aber Vera war ein einfältiges Ding, sie war so dumm, alles zu glauben, was man ihr auf die Nase band.

Er näherte sich Docs Billardsaal. Als er die Tür erreicht hatte, sah er Gus, der noch einen halben Block von ihm entfernt war und auf ihn zulief. Bigger blieb stehen und wartete. Den Einbruch bei Blum hatte Gus sich ausgedacht.

»He, Bigger!«

»Was is’n, Gus?«

»Nichts. Schon G. H. oder Jack gesehen?«

»Nee. Du?«

»Nee. Haste ’ne Zigarette?«

»Ja.«

Bigger zog ein Päckchen heraus und reichte es Gus; dann zündete er sich eine Zigarette an und hielt Gus das Streichholz hin. Sie lehnten sich mit dem Rücken gegen die rote Backsteinmauer eines Hauses und rauchten; die Zigaretten hingen ihnen leuchtend weiß über das schwarze Kinn. Im Osten stand die Sonne in flammendem Gelb. Am Himmel trieben große weiße Wolken. Bigger paffte schweigend. Er war völlig entspannt und dachte an gar nichts. Die geringste Bewegung auf der Straße erregte seine Aufmerksamkeit. Automatisch folgten seine Augen jedem Wagen, der auf dem glatten, schwarzen Asphalt vorüberfegte. Eine Frau kam vorbei, und er beobachtete ihren wiegenden Gang, bis sie in einem Hauseingang verschwand. Er seufzte, kratzte sich das Kinn und murmelte: »Schon ziemlich warm heute.«

»Ja«, sagte Gus.

»Die Sonne ist wärmer als unsere alte Dampfheizung daheim.«

»Ja, diese elenden Weißen, die gönnen einem nicht mal ’n bisschen Wärme.«

»Aber wegen der Miete rennen sie einem die Bude ein.«

»Ich bin froh, wenn endlich wieder Sommer ist.«

»Ich auch«, sagte Bigger.

Er reckte sich und gähnte, und seine Augen wurden feucht. Die scharfen Konturen der Welt aus Stahl und Stein lösten sich auf und verschwammen. Er blinzelte, und die Welt gewann ihre harte, metallische Klarheit zurück. Eine Bewegung am Himmel lenkte seinen Blick hinauf ; ein zarter Streifen von flockigem Weiß hob sich ab von der tiefblauen Weite. Ein Flugzeug schrieb hoch oben etwas in die Luft.

»Schau!«

»Was?«

»Der Flieger da«, sagte Bigger und deutete nach oben.

»Ach so!«

Sie blinzelten hinauf zu dem schmalen, weißen Band, das schließlich in das Wort »Kauft« auslief. Das Flugzeug war nur ein winziger Punkt am Himmel; ab und zu verschwand es im gleißenden Sonnenlicht.

»Man kann es kaum erkennen«, sagte Gus.

»Es sieht aus wie ein kleiner Vogel«, flüsterte Bigger in kindlichem Staunen.

»Diese Weißen, die können schon fliegen«, sagte Gus.

»Ja«, erwiderte Bigger nachdenklich. »Die können aber auch lernen, was sie wollen.«

Geräuschlos beschrieb das kleine Flugzeug Bögen und Schleifen, verschwand und tauchte wieder auf. Es hinterließ eine lange Spur aus weißem Flaum, gleich Kringeln einer Paste, die man aus der Tube drückt, eine flaumige Schlange, die wuchs und schwoll und dann langsam an den Rändern zerfloss. Das Flugzeug schrieb ein zweites Wort: »Speed« …

»Was meinst du, wie hoch der ist?«, fragte Bigger.

»Ich weiß nicht. Vielleicht hundert Meilen, vielleicht tausend.«

»Ich könnte auch so ein Ding fliegen, wenn ich dürfte«, murmelte Bigger nachdenklich vor sich hin.

Gus zog die Mundwinkel herab, trat einen Schritt vor, straffte die Schultern, nahm die Mütze vom Kopf, verbeugte sich und sagte mit gespielter Hochachtung: »Jawohl, Sir.«

Bigger lachte. »Ach, geh zum Teufel!«

»Jawohl, Sir«, wiederholte Gus.

»Ich könnte ein Flugzeug fliegen, wenn ich dürfte«, beharrte Bigger.

»Wenn du nicht schwarz wärst und wenn du Geld hättest und wenn sie dich auf die Fliegerschule schicken würden, dann könntest du ein Flugzeug fliegen«, spottete Gus.

Einen Moment erwog Bigger alle »Wenns«, die Gus aufgezählt hatte. Dann brachen sie beide in lautes Gelächter aus und sahen einander mit zusammengekniffenen Augen an. Als das Gelächter verebbt war, stellte Bigger halb fragend fest: »Komisch, wie die Weißen uns behandeln, was?«

»Schon mehr als komisch«, erwiderte Gus.

»Vielleicht haben sie recht, dass sie uns nicht fliegen lassen wollen«, sagte Bigger. »Wenn ich im Flugzeug sitzen würde, dann ließe ich todsicher ein paar Bomben fallen …«

Wieder lachten sie, noch immer nach oben blickend. Das Flugzeug kreiste und tauchte und schrieb ein weiteres Wort an den Himmel: Benzin …

»Kauft Speed-Benzin«, las Bigger und ließ die Worte langsam über die Zunge rollen. »Gott, möcht ich gern da oben fliegen.«

»Wenn Gott dir im Himmel Flügel gibt, dann darfst du fliegen«, sagte Gus.

Sie lachten wieder, lehnten sich rauchend gegen die Mauer und blinzelten in die Sonne. Die Räder der Autos surrten vorüber. Biggers Gesicht war in dem grellen Licht metallisch schwarz. Seine Augen hatten einen grübelnden Ausdruck, wie die eines Mannes, der seit Langem von einem Rätsel gequält wird, dessen Lösung ihm immer wieder entweicht. Das Schweigen machte Bigger nervös, er musste etwas tun, um sich abzulenken.

»Spielen wir doch Weiße«, schlug er vor.

»Ich hab keine Lust«, erwiderte Gus.

»General!«, sagte Bigger mit sonorer Stimme und blickte Gus erwartungsvoll an.

»Ach, Unsinn, ich will nicht spielen«, maulte Gus.

»Dann kommt Ihr vor ein Kriegsgericht«, bellte Bigger im Offizierston.

»Nigger, du bist verrückt!«, lachte Gus.

»General!« Entschlossen versuchte Bigger es noch einmal.

Gus sah ihn gelangweilt an, reckte sich dann, salutierte und antwortete: »Zu Befehl!«

»Schickt beim Morgengrauen Eure Leute über den Fluss und greift die linke Flanke des Feindes an!«, kommandierte Bigger.

»Zu Befehl!«

»Schickt das fünfte, sechste und siebente Regiment.« Bigger runzelte die Stirn. »Und greift mit Panzern, Gas, Flugzeugen und Infanterie an.«

»Zu Befehl!« Gus salutierte und knallte die Hacken zusammen.

Einen Augenblick lang war es still; sie standen einander gegenüber, die Schultern zurückgeworfen, die Lippen zusammengepresst, um nicht loszuprusten. Dann lachten sie laut – über sich und über die unermesslich große Welt der Weißen, die sich in der Sonne vor ihnen ausbreitete.

»Sag mal, was ist eigentlich eine linke Flanke?«, fragte Gus.

»Ich weiß nicht«, antwortete Bigger. »Habs im Kino gehört.«

Sie lachten wieder. Nach einer Weile lehnten sie sich erneut erschöpft gegen die Mauer und rauchten. Bigger sah, dass Gus sich die linke Hand wie einen Telefonhörer ans Ohr hielt und die rechte wie eine Sprechmuschel zum Mund führte.

»Hallo«, rief Gus.

»Hallo«, antwortete Bigger. »Wer ist da?«

»Hier ist Mr J. P. Morgan.«

»Oh, Mr Morgan«, sagte Bigger mit gespieltem Respekt.

»Verkaufen Sie sogleich zwanzigtausend Stahlaktien für mich an der Börse«, befahl Gus.

»Zu welchem Preis, Sir?«, fragte Bigger.

»Ach, Sie können sie zu jedem Preis abstoßen«, gab Gus gereizt zurück. »Wir haben zu viel davon.«

»Ja, Sir.«

»Und rufen Sie mich um zwei Uhr nachmittags im Klub an und sagen Sie mir, ob der Präsident mit mir telefonieren wollte.«

»Jawohl, Mr Morgan.«

Sie taten so, als hängten sie die Hörer auf. Dann krümmten sie sich vor Lachen.

»Wetten, dass die so reden?«, fragte Gus.

»Sollte mich nicht wundern«, antwortete Bigger.

Sie schwiegen wieder. Dann wölbte Bigger die Hand über den Mund, als spräche er wieder in die Muschel.

»Hallo.«

»Hallo«, rief Gus. »Wer ist da?«

»Hier ist der Präsident der Vereinigten Staaten.«

»Oh – der Herr Präsident.«

»Ich berufe eine Kabinettssitzung für heute Nachmittag um vier Uhr ein, und Sie, als Außenminister, müssen dabei sein.«

»Tja, Herr Präsident«, sagte Gus, »ich bin aber sehr beschäftigt. Drüben in Deutschland wird wieder viel Staub aufgewirbelt, und ich muss den Leuten eine Depesche schicken …«

»Es ist aber sehr wichtig.«

»Was soll denn in dieser Kabinettssitzung besprochen werden?«

»Nun, die Sache ist die, dass die Nigger überall im Land Ärger machen.« Bigger hatte Mühe, nicht loszuplatzen. »Wir müssen etwas gegen diese Schwarzen unternehmen …«

»Ach, wenn’s um die Nigger geht, dann komme ich natürlich, Herr Präsident«, sagte Gus.

Sie legten die Telefonhörer auf und lehnten sich lachend zurück. Eine Straßenbahn ratterte vorbei. Bigger seufzte, dann fluchte er.

»Verdammt!«

»Was hast du denn?«

»Die erlauben einem auch gar nichts.«

»Wer?«

»Die Weißen.«

»Du redest, als wenn du das erst jetzt gemerkt hättest«, sagte Gus.

»Nee. Aber ich kann mich nicht dran gewöhnen! Weiß Gott, ich kanns nicht«, begehrte Bigger auf. »Ich kanns nicht ändern. Jedes Mal, wenn ich dran denke, ist mir, als ob mir jemand ein glühendes Eisen in die Kehle stößt. Verdammt noch mal, sieh dir’s doch an! Wir leben hier, und die leben dort. Wir sind schwarz, und die sind weiß. Die haben alles, und wir haben nichts. Die können tun und lassen, was sie wollen, und wir nicht. Es ist wie im Gefängnis. Meistens komme ich mir vor, als wenn ich außerhalb der Welt lebte und durch ein Astloch im Zaun reinschaute …«

»Ach, denk nicht dran. Das hat ja doch keinen Zweck«, besänftigte ihn Gus.

»Weißt du was?«, fragte Bigger.

»Was?«

»Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir was Schreckliches passieren wird.« Bigger hatte einen Anflug von bitterem Stolz in der Stimme.

»Wie meinst du das?« Gus warf ihm einen raschen Blick zu. In seinen Augen lag Angst.

»Ich weiß nicht. Ich habe einfach so ein Gefühl. Jedes Mal, wenn ich denke, ich bin schwarz, und die sind weiß, ich bin hier, und die sind dort, da hab ich das Gefühl, dass mir was Schreckliches passieren wird …«

»Mein Gott! Du kannst ja doch nichts ändern. Warum machst du dir denn solche Gedanken? Du bist schwarz, und die machen die Gesetze …«

»Weshalb sind wir denn alle in einem Viertel zusammengepfercht? Weshalb lassen sie uns nicht Flugzeuge fliegen und Schiffe fahren …?«

Gus stieß Bigger mit dem Ellbogen an und murmelte gutmütig: »Ach, Nigger, denk doch nicht darüber nach. Du wirst nur verrückt.«

Das Flugzeug war vom Himmel verschwunden; der weiße Flaum wurde dünner und verflog. Bigger gähnte und reckte die Arme über dem Kopf.

»Nie geschieht was«, beklagte er sich.

»Was soll denn geschehen?«

»Irgendwas«, sagte Bigger und machte eine ausholende Geste, die alle möglichen Ereignisse der Welt in sich einschloss.

Ihre Blicke wurden von einer schiefergrauen Taube angezogen. Sie ließ sich zwischen den Straßenbahnschienen nieder, plusterte sich auf und stolzierte, majestätisch nickend, auf und ab. Eine Straßenbahn rumpelte heran, und die Taube schwang sich eilends in die Luft. Sie flog mit weit gespannten Flügeln, durch deren zarte Spitzen das Gold der Sonne schimmerte. Bigger hatte den Kopf zurückgelegt und sah ihr nach, bis sie über einem hohen Dach verschwand.

»Wenn ich das doch auch könnte!«, sagte Bigger.

Gus lachte.

»Nigger, du bist verrückt.«

»Ich glaube, wir sind die Einzigen in dieser Stadt, die nicht dorthin dürfen, wohin sie wollen, und nicht tun können, was sie wollen.«

»Denk nicht dran«, sagte Gus.

»Ich kanns nicht ändern.«

»Deshalb hast du auch das Gefühl, dass dir was Schreckliches zustoßen wird«, sagte Gus. »Du denkst zu viel.«

»Aber was soll ich denn machen?«, fragte Bigger.

»Dich betrinken und den Rausch ausschlafen.«

»Kann ich nicht. Ich bin pleite.«

Bigger drückte seine Zigarette aus, nahm sich eine neue und hielt Gus das Päckchen hin. Sie rauchten weiter. Ein großer Lastwagen sauste vorüber. Fetzen von weißem Papier wirbelten im Sonnenschein hoch und flatterten langsam wieder zu Boden.

»Gus?«

»Was?«

»Weißt du, wo die Weißen leben?«

»Natürlich.« Gus deutete nach Osten. »Da drüben, jenseits der ›Linie‹, in der Cottage Grove Avenue.«

»Nee.« Bigger schüttelte den Kopf.

»Wieso nicht?«, fragte Gus verblüfft. »Wo denn sonst?«

Bigger ballte die Hand zur Faust und schlug sich gegen den Magen.

»Hier drin«, sagte er.

Gus sah Bigger forschend an und wandte sich dann ab, als schäme er sich.

»Ja, ich weiß, was du meinst«, flüsterte er.

»Jedes Mal, wenn ich an sie denke, fühle ich sie hier.«

»Ja, und in der Brust und in der Kehle auch«, fügte Gus hinzu.

»Es brennt wie Feuer.«

»Und manchmal kann man kaum atmen …«

Bigger starrte mit weit aufgerissenen Augen nachdenklich in die Ferne.

»Und dann habe ich das Gefühl, dass mir was Schreckliches passieren wird …« Bigger brach ab und kniff die Augen zusammen. »Nee, passieren ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist … es ist, als ob ich etwas tun würde, wozu mein Inneres mich zwingt …«

»Ja!«, sagte Gus mit unsicherer Stimme. In seinen Augen spiegelten sich Furcht und Bewunderung für Bigger. »Jaja, ich weiß, was du meinst. Es ist, als ob man fällt und nicht weiß, wohin …«

Seine Stimme verhallte. Die Sonne glitt hinter eine große weiße Wolke, und die Straße war in kühlen Schatten getaucht. Dann kam sie wieder hervor, und es war hell und warm. Ein schnittiger schwarzer Wagen, dessen Kotflügel in der Sonne blitzten wie Glas, schoss mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei und bog ein paar Häuserblocks weiter um die Ecke. Bigger spitzte die Lippen und summte: »Sssssss!«

»Die haben alles.«

»Die ganze Welt.«

»Ach, zum Teufel!«, sagte Gus. »Gehen wir lieber zu Doc.«

»Ja, von mir aus.«

Sie kamen zum Eingang des Billardsaals.

»Na, nimmst du nun den Job, von dem du uns erzählt hast?«, fragte Gus.

»Weiß nicht.«

»Du scheinst dich nicht danach zu sehnen.«

»Und wie ich mich danach sehne!«, sagte Bigger.

Sie sahen einander an und lachten. Dann gingen sie hinein. Der Raum war leer, nur ein dicker, schwarzer Mann, mit einem kalten Zigarrenstummel im Mund, lehnte vorn an der Theke. Im Hintergrund brannte eine elektrische Lampe unter einem grünen Schirm.

»Morgen, Doc«, grüßte Bigger.

»Ihr kommt ja ziemlich früh heute.«

»Sind Jack oder G. H. schon da gewesen?«, fragte Bigger.

»Nee.«

»Komm, Bigger, machen wir ein Spiel«, rief Gus aus.

»Ich bin pleite.«

»Ich hab noch ein paar Cent.«

»Macht euch Licht. Die Kugeln liegen schon da«, sagte Doc.

Bigger knipste das Licht an. Sie losten um den ersten Stoß. Bigger gewann. Er spielte schlecht. Er dachte an Blum, und der Gedanke an den Raub fesselte und schreckte ihn zugleich.

»Weißt du noch, worüber wir so viel gesprochen haben?«, fragte er in unbeteiligtem Ton.

»Nee.«

»Über den alten Blum.«

»Ach so«, sagte Gus. »Wir haben aber mindestens einen Monat nicht davon geredet. Wie kommst du denn so plötzlich darauf ?«

»Räumen wir ihm doch die Bude aus!«

»Ich weiß nicht.«

»Du hast doch die Idee gehabt«, warf Bigger ihm vor.

Gus richtete sich auf, sah Bigger an und blickte dann zu Doc hinüber, der aus dem Fenster schaute.

»Das soll Doc wohl hören? Kannst du nicht leiser sprechen?«

»Ich habe dich doch nur gefragt, ob wir’s nun machen wollen.«

»Nee.«

»Warum nicht? Hast du Angst, weil er ein Weißer ist?«

»Nee. Aber Blum hat ’nen Revolver. Und vielleicht ist er schneller als wir.«

»Ach, du hast Angst – das ist alles. Er ist ein Weißer, und du hast Angst.«

»Ich hab keine Angst«, verteidigte sich Gus beleidigt.

Bigger trat an Gus heran und legte ihm den Arm um die Schultern.

»Hör zu, du brauchst ja gar nicht reinzugehen. Du brauchst bloß an der Tür zu stehen und aufzupassen. Ich und Jack und G. H. gehen rein. Wenn einer kommt, pfeifst du, und wir hauen durch den Hintereingang ab. Das ist alles.«

Die Tür wurde geöffnet, sie verstummten und drehten sich um. »Da sind ja Jack und G. H.«, sagte Bigger.

Jack und G. H. kamen nach hinten.

»Was macht ihr denn?«, fragte Jack.

»Ein Spiel. Wollt ihr auch?«, fragte Bigger.

»Du forderst sie zum Spielen auf, und ich zahle«, spottete Gus.

Sie lachten. Auch Bigger lachte, bis er merkte, dass der Spaß auf seine Kosten ging. Er hörte auf zu lachen und setzte sich auf eine Bank an der Wand, stellte die Füße auf die Querleiste eines Stuhles und blickte gleichgültig geradeaus. Gus und G. H. lachten weiter.

»Ihr Nigger seid verrückt«, sagte Bigger. »Ihr lacht wie die Affen und bringt nichts weiter fertig als reden.«

»Wie meinst du das?«, fragte G. H.

»Ich habe mir die Sache zurechtgelegt«, sagte Bigger.

»Was für ’ne Sache?«

»Blum.«

Sie schwiegen. Jack zündete sich eine Zigarette an. Gus wandte sich ab.

»Wenn der alte Blum ein Schwarzer wäre, würdet ihr drauf brennen, mitzumachen. Aber weil er ein Weißer ist, habt ihr Angst.«

»Ich habe keine Angst«, sagte Jack. »Ich mache mit.«

»Du sagst, du hast dir alles zurechtgelegt?«, fragte G. H.

Bigger holte tief Luft und blickte sie der Reihe nach an. Eigentlich gab es da nicht viel zu erklären.

»Passt auf, es ist ganz einfach. Und gar nicht gefährlich. Zwischen drei und vier ist nur der Alte im Laden. Der Polizist ist am anderen Ende des Blocks. Einer von uns bleibt draußen und passt auf. Die drei anderen gehen rein, versteht ihr? Einer hält dem alten Blum ’nen Revolver vor die Nase, der Zweite stürzt sich auf die Kasse unterm Ladentisch, und der Dritte geht zur Hintertür und macht sie auf, damit wir schnell abhauen können … Das ist alles. Dauert keine drei Minuten.«

»Wir hatten aber doch ausgemacht, nie ’ne Waffe zu gebrauchen«, wandte G. H. ein. »Und außerdem haben wir bis jetzt die Weißen in Ruhe gelassen.«

»Aber begreif doch – das ist diesmal ’ne große Sache!«, beschwor ihn Bigger.

Er wartete auf weitere Einwände. Als keiner etwas sagte, fügte er hinzu: »Wir können es bloß machen, wenn ihr Nigger keine Angst habt.«

Es wurde still; nur Doc stand vorn am Fenster und pfiff vor sich hin. Bigger beobachtete Jack, er wusste, sein Wort würde entscheidend sein. Auch Gus würde nachgeben, wenn Jack Ja sagte. Gus stand am Billardtisch und fingerte an einem Queue herum. Seine Augen glitten träge über die blanken Kugeln, die verstreut auf dem Filz lagen und an das begonnene Spiel erinnerten. Bigger stand auf und wirbelte sie mit der Hand durcheinander. Sie sprangen gegen die Bande, prallten ab und kollerten im Zickzack über die grüne Fläche. Bigger sah zu Gus hinüber. Obwohl er ihn gedrängt hatte, mitzumachen, fürchtete er, Gus könne wirklich nachgeben. Die Angst krampfte ihm den Magen zusammen. Hitzewellen überfluteten ihn. Ihm war, als müsse er niesen und könne nicht, nur war dieses Gefühl viel stärker als der Niesreiz. Ihm wurde immer heißer, seine Nerven waren bis aufs Äußerste gespannt. Er biss die Zähne zusammen. Gleich würde etwas in ihm zerspringen.

»Verdammt noch mal! So sagt doch was!«

»Ich mache mit«, wiederholte Jack.

»Und ich gehe mit, wenn alle gehen«, sagte G. H.

Gus stand da, ohne zu sprechen, und Bigger verspürte eine seltsame Erregung – halb körperlicher, halb seelischer Natur. Er lag mit sich im Streit. Bis jetzt hatte er die Fäden in der Hand gehabt; alle außer einen hatte er für seinen Plan gewinnen können. Nun standen sie zu dritt gegen Gus, und gerade das hatte er gewollt. Bigger hatte Angst, einen Weißen zu bestehlen, und wusste, dass auch Gus Angst hatte. Blums Laden war klein, und Blum war allein, doch Bigger wollte ihn nur mithilfe seiner drei Kumpel ausrauben. Alle außer Gus hatte er so weit gebracht, dass sie mitgingen, und diesen einen, der standhaft blieb, hasste und fürchtete er. Er hatte seine Furcht vor den Weißen auf Gus übertragen. Er hasste Gus, weil er wusste, dass dieser die gleiche Angst hatte, und er fürchtete ihn, weil er spürte, dass Gus einwilligen würde und dass er dann gezwungen war, seinen Plan auszuführen. Er glich einem Mann, der sich erschießen will und sich vor dem Schießen fürchtet und doch weiß, dass er schießen muss und all das mit übermächtiger Gewalt empfindet. So stand er Gus gegenüber und wartete auf sein Ja. Aber Gus sagte nichts. Bigger biss die Zähne so fest zusammen, dass ihm die Kinnbacken schmerzten. Er ging auf Gus zu. Er sah ihn nicht an, aber er spürte seine Gegenwart im ganzen Körper, er spürte sie drinnen und draußen und hasste sich selbst und Gus, weil er sie spürte. Dann konnte er es nicht länger ertragen. Die hysterische Spannung seiner Nerven zwang ihn zum Sprechen, zwang ihn, sich zu befreien. Er stand Gus gegenüber, seine Augen waren rot vor Wut und Angst und seine Hände zu Fäusten geballt.

»Du schwarze Memme«, sagte er, ohne die Stimme zu heben. »Du hast Angst, weil’s ein Weißer ist.«

»Beschimpf mich nicht, Bigger«, gab Gus ruhig zurück.

»Und doch beschimpfe ich dich!«

»Du brauchst mich aber nicht zu beschimpfen.«

»Weshalb machst du dann dein schwarzes Maul nicht auf ?«, fragte Bigger. »Weshalb sagst du dann nicht, was du machen willst?«

»Ich brauche ja nichts zu sagen, wenn ich nicht will!«

»Du Dreckskerl! Du verdammter Dreckskerl!«

»Du bist hier nicht mein Boss«, sagte Gus.

»Feigling! Du hast Angst, ’nen Weißen zu bestehlen.«

»Komm, Bigger, hör auf«, sagte G. H. »Lass ihn in Frieden.«

»Er ist ein Feigling«, beharrte Bigger. »Er will nicht mitmachen.«

»Das habe ich nicht gesagt.«

»Herrgott, weshalb sagst du nicht, was du machen willst?«

Gus stützte sich auf das Queue und starrte Bigger an. Biggers Magen zog sich zusammen, als erwarte er einen Schlag und bereite sich darauf vor. Seine Fäuste ballten sich noch fester. Für den Bruchteil einer Sekunde spürte er in Faust und Arm, im ganzen Körper, wie es wäre, wenn er Gus das Gesicht blutig schlüge. Gus fiele zu Boden, er ginge hinaus, alles wäre vorbei, und sie brauchten Blum nicht auszurauben. Bei diesem Gedanken ließ das Würgen, das ihm vom Magen in die Kehle stieg, ein wenig nach.

»Hör mal, Bigger«, begann Gus, seinen Stolz bezwingend. »Ich will dir was sagen, Bigger, du bist schuld an allem Streit. Du bist ein Hitzkopf. Wie kommst du dazu, mich zu beschimpfen? Habe ich etwa nicht das Recht, zu überlegen? Aber das gestattest du uns nicht, so was bringt dich in Wut. Du sagst, ich habe Angst. Dabei hast du selber Angst. Du hast Angst, dass ich Ja sage und du’s dann machen musst …«

»Sag das noch einmal! Sag das noch einmal, und ich nehme eine dieser Kugeln und schlage dir deine gottverdammte Schnauze ein«, schrie Bigger, im Innersten getroffen.

»Herrgott!«, rief Jack.

»Da siehst du mal, wie er ist«, sagte Gus.

»Weshalb sagst du nicht, was du machen willst?«, beharrte Bigger.

»Ich geh schon mit«, sagte Gus mit einer Stimme, die abzugleiten drohte und sich rasch wieder fing. »Ich gehe mit, aber Bigger soll sich nicht so aufführen. Er braucht mich nicht zu beschimpfen.«

»Weshalb hast du das nicht gleich gesagt?«, schnaubte Bigger, beinahe rasend vor Wut. »Du bringst einen so weit, dass man dir die Schnauze einschlagen möchte!«

»… Ich mache mit«, fuhr Gus fort, als hätte er Bigger nicht gehört. »Ich steh euch bei, wie ich euch immer beigestanden habe. Aber ich lasse mir von dir keine Befehle geben, Bigger! Du bist ein elender Feigling! Du sagst mir, ich hätte Angst, damit niemand merkt, was für Angst du hast!«

Bigger sprang auf ihn zu, aber Jack fuhr dazwischen. G. H. packte Gus am Arm und zog ihn zur Seite.

»Wer sagt dir denn, dass ich dir befehlen will?«, schrie Bigger. »’nem Scheißkerl wie dir gebe ich keine Befehle!«

»Macht dahinten nicht so’n Krach!«, rief Doc.

Sie standen schweigend um den Billardtisch herum. Bigger folgte Gus mit den Augen, als dieser das Queue in den Ständer stellte, sich den Kreidestaub von den Hosen klopfte und ein paar Schritte von den anderen entfernt stehen blieb. Bigger spürte im Magen ein brennendes Gefühl, und sekundenlang verdunkelte eine schwarze Wolke ihm den Blick. Verworrene Bilder der Gewalt huschten ihm blitzschnell durch den Kopf und verschwanden. Er konnte Gus erstechen, konnte ihn schlagen, ihn treten, er konnte ihm ein Bein stellen, dass er aufs Gesicht schlug. Er hätte Gus alles Mögliche antun können, weil der ihn leiden ließ.

»Komm, G. H.«, sagte Gus.

»Wo gehen wir hin?«

»’n bisschen bummeln.«

»Wie du willst.«

»Und was machen wir?«, fragte Jack. »Treffen wir uns hier um drei?«

»Natürlich«, erwiderte Bigger. »Wir habens doch gerade beschlossen.«

»Ich bin um drei hier«, sagte Gus. Er hatte ihm bereits den Rücken zugedreht.

Als Gus und G. H. gegangen waren, setzte sich Bigger. Kalter Schweiß brach ihm aus. Nun war es beschlossen, und er musste es durchstehen. Er knirschte mit den Zähnen, und das Bild, wie Gus zur Tür hinausging, schwebte ihm vor Augen. Er hätte ihm eines der Queues auf den Schädel schmettern können. Er vermeinte zu spüren, wie das Holz durch den Aufprall zersplitterte. Die Anspannung beherrschte ihn noch immer, und er wusste, sie würde erst vergehen, wenn sie in Blums Laden waren und das Geld raubten.

»Ihr beide seid aber wirklich wie Hund und Katze.« Jack schüttelte den Kopf.

Bigger drehte sich um. Jacks Anwesenheit hatte er völlig vergessen.

»Ach, diese schwarze Memme.«

»Lass nur, der ist ganz in Ordnung«, sagte Jack.

»Er fürchtet sich«, sagte Bigger. »Und damit er wirklich mitgeht, muss man ihm auf zweierlei Art Angst machen. Er muss mehr Angst davor haben, was ihm passieren wird, wenn er nicht mitmacht, als davor, was ihm passiert, wenn er das Ding mit uns dreht.«

»Wo wir doch heute zu Blum gehen, sollten wir uns nicht so streiten«, sagte Jack. »Wir haben diesmal ’ne große Sache vor.«

»Jaja, ich weiß«, sagte Bigger.

Er musste mit der in ihm aufsteigenden Hysterie fertigwerden; er musste sich von ihr befreien, oder er würde unterliegen. Es verlangte ihn nach etwas, was stark genug war, seine Aufmerksamkeit zu fesseln und seinen Tatendrang in andere Bahnen zu lenken. Er wollte rennen. Oder Jazzmusik hören. Oder lachen oder Witze reißen oder ein Magazin mit Kriminalgeschichten lesen. Oder ins Kino gehen. Oder Bessie besuchen. Den ganzen Morgen hatte er sich hinter dem Schleier der Gleichgültigkeit verborgen und die Augen geschlossen. Er hatte auf alles losgeschlagen, was ihn hervorlocken wollte. Aber jetzt war der Schleier zerrissen, der Gedanke an Blum und der Streit mit Gus hatten ihn in die Wirklichkeit zurückgerufen, und sein Selbstvertrauen war verschwunden. Er konnte es nur wiedergewinnen durch eine Tat der Gewalt, die ihn vergessen lassen würde. Das war der Rhythmus seines Lebens: Gleichgültigkeit und Gewalt, sinnloses Brüten und heißes Begehren, Schweigen und Ausbrüche der Wut – gleich Ebbe und Flut des Wassers, von einer fernen, verborgenen Kraft gelenkt. All das war ihm ein ebenso tiefes Bedürfnis wie zu essen. Er war wie eine seltsame Blume, die am Tage blüht und in der Nacht welkt, aber die Sonne, die sie blühen, und die frostige Dunkelheit, die sie welken ließ, waren nicht sichtbar. Es waren seine Sonne und seine Dunkelheit, die ihm allein gehörten. Er empfand einen bitteren Stolz über diese rasch wechselnden Launen und prahlte sogar damit. So sei er eben, er könne es nicht ändern, sagte er dann und nickte. Und sein finsterer Blick, seine heftigen Ausbrüche brachten Gus und Jack und G. H. dazu, ihn ebenso zu fürchten und zu hassen, wie er sich selbst fürchtete und hasste.

»Was willst du jetzt machen?«, fragte Jack. »Ich hab keine Lust, zu spielen.«

»Dann laufen wir doch ein Stück«, sagte Bigger.

Sie wandten sich zur Tür. Bigger blieb stehen und sah sich mit wilden, erbitterten Blicken um. Entschlossen kniff er die Lippen zusammen.

»Geht ihr?«, fragte Doc, ohne den Kopf zu bewegen.

»Ja«, antwortete Bigger.

»Bis später«, sagte Jack.

Sie schlenderten in der Morgensonne die Straße entlang. An den Kreuzungen ließen sie gemächlich jeden Wagen vorbeifahren, nicht weil sie vor ihnen Angst hatten, sondern weil sie über eine Fülle von Zeit verfügten. Die frisch angezündeten Zigaretten im Mund, kamen sie an den South Parkway.

»Ich würde ganz gern ins Kino gehen«, sagte Bigger.

»Im Regal wird wieder Trader Horn gespielt. Sie bringen jetzt ’ne Menge alter Filme.«

»Was kostets denn?«

»Zwanzig Cent.«

»Gut. Gehen wir.«

Schweigend legten sie die sechs Blocks zum Kino zurück. Als sie die Ecke 47. Straße und South Parkway erreichten, war es halb zwölf, und das Regal wurde gerade geöffnet. Sie kauften die Eintrittskarten, betraten den abgedunkelten Kinosaal und setzten sich auf ihre Plätze. Der Film hatte noch nicht begonnen, und sie saßen da und lauschten der Orgel, die leise und gedämpft spielte. Bigger war unruhig, und sein Atem ging schneller; er sah sich im Dunkeln um, um herauszufinden, ob sich einer der Platzanweiser in der Nähe befand, dann ließ er sich tief in seinen Sitz rutschen. Er warf Jack einen Blick zu und bemerkte, dass dieser ihn aus den Augenwinkeln beobachtete. Beide fingen an zu lachen.

»Machst du’s schon wieder?«, fragte Jack.

»Ich poliere meinen Schlagstock«, antwortete Bigger.

Sie kicherten.

»Ich bin schneller als du«, sagte Jack.

»Zum Teufel mit dir.«

Die Orgel verweilte lange auf einem einzelnen Ton, dann verstummte sie.

»Wetten, dass du noch nicht mal einen Steifen hast?«, flüsterte Jack.

»Habe ich wohl!«

»Meiner ist wie eine Eisenstange«, sagte Jack stolz.

»Ich wünschte, Bessie wäre jetzt hier«, entgegnete Bigger.

»Ich würde die gute Clara schon zum Stöhnen bringen.«

Sie seufzten.

»Ich glaube, die Frau, die gerade vorbeigegangen ist, hat uns gesehen.«

»Na und?«

»Wenn sie zurückkommt, kriegt sie ihn mitten ins Gesicht.«

»Du bist ein Mordskerl.«

»Wenn sie ihn zu sehen kriegt, fällt sie glatt in Ohnmacht.«

»Oder sie greift ihn sich.«

»Genau.«

Bigger beobachtete, wie Jack sich nach vorne lehnte und seine Beine ausstreckte.

»Bist du fertig?«

»Ja-ha.«

»Du kommst ziemlich schnell …«

Sie schwiegen wieder. Dann beugte Bigger sich vor und atmete heftig.

»Ich komme … Gott … Verdammt …«

Fünf Minuten lang saßen sie ruhig da, zusammengesackt in ihren Sitzen. Schließlich richteten sie sich auf.

»Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt mit meinen Füßen hin soll«, sagte Bigger lachend. »Komm, wir setzen uns woandershin.«

»Ist gut.«

Sie setzten sich um. Die Orgel spielte noch immer. Gelegentlich warfen sie einen Blick auf den Projektorraum, der sich ganz oben im hinteren Teil des Kinos befand. Sie warteten ungeduldig auf den Beginn des Films. Als sie wieder anfingen zu sprechen, klangen ihre Stimmen heiser, schleppend und hatten einen beklommenen Unterton.

»Glaubst du, es wird gutgehen?«, fragte Bigger.

»Vielleicht.«

»Ich gehe eher in den Knast, als diesen Wohlfahrtsjob anzunehmen.«

»Sag doch so was nicht.«

»Ist mir völlig egal.«

»Lass uns lieber darüber nachdenken, wie wir es machen wollen, nicht darüber, wie wir geschnappt werden.«

»Hast du Angst?«

»Verdammt, nein.«

Sie lauschten wieder der Orgel. Sie brummte so leise, dass sie kaum noch zu hören war. Manchmal schien es, als hätte sie ganz aufgehört; dann setzte sie wieder ein, sanft, nostalgisch, lieblich.

»Diesmal nehmen wir besser unsere Revolver mit«, sagte Bigger.

»Ist gut. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir wollen ja schließlich niemanden umbringen.«

»Ja, aber ich würde mich mit einer Waffe sicherer fühlen.«

»Mann, wäre es doch schon drei. Ich wünschte, es wäre vorbei.«

»Ich auch.«

Die Orgel verstummte, und die Leinwand leuchtete im Rhythmus schneller Schatten auf. Bigger sah sich den ersten Film an, es war die Wochenschau. Nach ein paar Szenen erregte etwas seine Aufmerksamkeit, und er lehnte sich vor. Er erblickte lächelnde, dunkelhaarige weiße Mädchen, die auf einem gleißenden Sandstrand herumtollten. Im Hintergrund sah man einen Streifen funkelnden Wassers. Überall standen Palmen. Die Stimme des Kommentators begleitete die Bewegungen auf der Leinwand: Hier sehen wir, wie die Töchter der Wohlhabenden am Strand von Florida ein Sonnenbad nehmen! Diese kleine Gruppe von Debütantinnen repräsentiert über vier Milliarden Dollar amerikanisches Vermögen und über fünfzig Prozent der führenden Familien Amerikas …

»Nicht übel, die Puppen«, sagte Jack.

»Ja, Mann!«

»Da wäre ich jetzt gerne.«

»Könntest du«, bemerkte Bigger. »Doch dann würdest du an einem Baum baumeln wie eine Bananenstaude …«

Sie lachten, leise und ungezwungen, und hörten weiter dem Kommentator zu. Die Kamera schwenke über den glitzernden Strand. Dann sah Bigger eine Nahaufnahme eines schlanken, lächelnden weißen Mädchens, um dessen Taille die Arme eines Mannes geschlungen waren. Er hörte die Stimme des Kommentators: Mary Dalton, die Tochter von Henry Dalton aus Chicago, Drexel Boulevard Nr. 4605, schockierte die gute Gesellschaft, weil sie während ihres diesjährigen Winterurlaubs in Florida die jungen Männer aus der La Salle Street und von der Goldküste verschmähte und stattdessen auf die Avancen eines bekannten Radikalen einging … Die Großaufnahme zeige, wie das lächelnde Mädchen den Mann küsste, der sie hochhob und vor der Kamera im Kreis herumschwenkte.

»Sag mal, Jack?«

»Hmm?«

»Dieses Mädchen … die der Kerl da umarmt … Das ist die Tochter von dem Mann, für den ich arbeiten soll. Sie wohnen am Drexel Boulevard … Dorthin gehe ich heute Abend wegen dieses Jobs …«

»Im Ernst?«

»Ja, sicher!«

Die Großaufnahme verschwand, und in der nächsten Szene sah man nur die Beine des Mädchens, das über den glitzernden Strand lief ; dahinter die Beine des Mannes, der sie verfolgte. Die Stimme dröhnte weiter: Ha! Er ist hinter ihr her! Er hat sie erwischt! Meine Güte, wären Sie jetzt nicht auch gern hier unten in Florida? Eine weitere Großaufnahme folgte, in der zwei Paar Beine gezeigt wurden, die nahe beieinanderstanden. Junge, Junge, sagte die Stimme. Das Mädchen streckte sich langsam, bis nur noch ihre Zehen den Sand berührten. Ach, wie ungezogen! Es folgte eine langsame Abblende, während der Kommentator weitersprach: Kurz nach einer Szene wie dieser befahlen die schockierten Eltern Mary per Telegramm, ihren Winterurlaub abzubrechen, ihren Kommunistenfreund in die Wüste zu schicken und nach Hause zu kommen.

»Sag mal, Jack?«

»Ja?«

»Was ist denn ein Kommunist?«

»Ich habe keinen Schimmer. Ist das nicht irgend so ein Volk, das in Russland lebt?«

»Dieser Kerl, der die Tochter des alten Dalton geküsst hat, war also ein Kommunist, und ihren Leuten gefiel das nicht?«

»Reiche Leute mögen keine Kommunisten.«

»Sie ist ein ganz schön flottes Ding, oder?«

»Klar«, sagte Jack. »Wenn du anfängst, dort zu arbeiten, dann musst du dich bemühen, mit ihr auszukommen. Dann kannst du alles haben, was du willst. Die reichen Leute waschen ihre schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit. Ich wette, der Alte war deswegen so wütend über diesen Kommunisten, weil seine Tochter sich in aller Öffentlichkeit mit ihm gezeigt hat …«

»Ja, das kann schon sein«, sagte Bigger.

»Meine Ma hat früher mal für reiche weiße Leute gearbeitet, und du hättest mal hören sollen, was sie für Geschichten erzählt hat …«

»Was denn für Geschichten?«, fragte Bigger neugierig.

»Ach, diese reichen weißen Frauen gehen doch mit jedem ins Bett, angefangen mit einem Pudel. Und sogar mit ihren Chauffeuren. Hör mal«, sagte Jack und stieß Bigger einen Finger in die Rippen, »falls du in der Hinsicht mal überfordert sein solltest, lass es mich wissen.«

Sie lachten. Bigger blickte wieder zur Leinwand, aber er nahm nichts mehr in sich auf. Die Aussicht auf die neue Arbeit erregte ihn. Stimmte es wirklich, was man sich von den reichen Weißen erzählte? Ob er für solche Leute arbeiten musste, wie man sie im Film sah? Dann würde er vieles erleben und vielleicht sogar in irgendwelche geheimen Dinge eingeweiht werden. Der Film Trader Horn begann. Nackte schwarze Männer und Frauen wirbelten zum Klang der Trommeln in feurigen Tänzen herum. Nach und nach verblasste die afrikanische Welt vor Biggers Augen. Er sah wieder die Weißen vor sich, wie sie, in großer Abendtoilette, lachten, redeten, tranken und tanzten. Es waren tüchtige Leute, die wussten, wie sie zu Geld kommen konnten, zu Millionen. Wenn er für sie arbeitete, könnte vielleicht irgendetwas geschehen, und er würde teilhaben an ihrem Reichtum. Er würde lernen, wie sie es machten. Gewiss war das Ganze nur ein Glücksspiel, das die Weißen eben zu spielen verstanden. Und außerdem waren die reichen Weißen ja gar nicht so schlecht zu den Negern, nur die armen Weißen hassten die Neger, weil sie ihnen ihr bisschen Geld nicht gönnten. Seine Mutter hatte ihm immer gesagt, dass die Reichen die Neger lieber mochten als die armen Weißen. Und wenn er ein Weißer wäre und es zu nichts bringen würde, dann verdiente er wirklich nichts weiter, als herumgestoßen zu werden. Die armen Weißen waren einfach dumm. Die reichen, die waren gescheit, die wussten, wie man mit Leuten umzugehen hatte. Er erinnerte sich, dass er irgendwo die Geschichte von einem Negerchauffeur gehört hatte, der ein reiches weißes Mädchen heiratete. Die Familie des Mädchens hatte dann das Paar ins Ausland geschickt und es mit Geld versorgt.

Ja, die Stellung bei den Daltons würde eine Bombensache sein. Vielleicht war Mr Dalton Millionär. Vielleicht war Mary Dalton eine tolle Puppe, vielleicht schmiss sie mit dem Geld nur so um sich. Vielleicht würde sie gern einmal auf die Südseite kommen und sich alles ansehen. Oder vielleicht hatte sie einen heimlichen Geliebten, von dem nur er wissen würde, weil er sie herumfahren musste. Vielleicht würde sie ihm Geld geben, damit er nichts sagte.