5,99 €

Mehr erfahren.

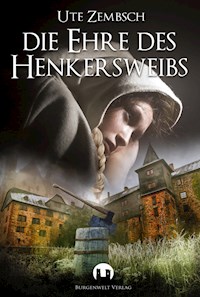

- Herausgeber: Burgenwelt Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Tore schließen sich! Die Mauern schützen uns! Nun seid ihr sicher! Doch seid ihr das wirklich? Was, wenn die Sicherheit, die uns die dicken Mauern versprechen, nur eine Täuschung ist? Wenn das Unheil gleich hinter der nächsten Tür lauert? Wenn das vermeintlich schützende Bollwerk zur Falle wird? 17 Autorinnen und Autoren haben in dieser historischen Sammlung die Tore, Mauern und Türen verschlossen und erzählen packende Geschichten vor einer prächtigen mittelalterlichen Kulisse. Herausgegeben von Sarah Lutter & Jana Hoffhenke. Mit Geschichten von: Isabella Benz * Tanja Brink * Antonia Dorah * Sabine Frambach * Christoph Grimm * Wolfgang Kemmer * Jeannette Kreiser * Christian Tobias Krug * Christine Kulgart * Sarah Lutter * Michael Schwendinger * Caroline Seeger * Tatjana Stöckler * Ulrike Stutzky * Yngra Wieland * Maximilian Wust * Ute Zembsch

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Hinter Mauern

Fluch oder Segen?

Vollständige E-Book-Ausgabe der Druckausgabe

ISBN 978-3-910789-04-3 (Print Ausgabe)

ISBN 978-3-910789-05-0 (Epub)

© Burgenwelt Verlag | Jana Hoffhenke

Hastedter Heerstraße 103 | 28207 Bremen

Alle Rechte vorbehalten

Herausgeber: Sarah Lutter | Jana Hoffhenke

Lektorat: Christine Jurasek | Sarah Lutter

Korrektorat: Tatjana Stöckler

Umschlaggestaltung | Illustrationen: Detlef Klewer

Ebook-Realisierung: Eridanus IT-Dienstleistungen

Die Wütenden von Paris – Sabine Frambach

Paris 1439

Weide vor der Porte du Buci

Wie kalt es ist! Rousel reibt die Hände aneinander. Der Wind, vielleicht. Oder der Hunger. Die dürren Schafe bewegen sich kaum, hier und da zupft eines Gräser ab und kaut. Es wird kaum reichen, sie durch den Winter zu bringen. Kurz schaut Rousel hinüber zum Hirten Stéphane, der immer weiter geht, gestützt auf seinen Stab, ein krummer, gebeugter Mann. Offenbar ist Stéphane damit beschäftigt, in die Ferne zu schauen. Rousel kauert sich zu einem der Schafe, um die Hände in das Fell zu schmiegen. Unter der steifen Wolle spürt er Knochen statt Fleisch. Leise prustet das Schaf.

»Rousel!«

Rasch springt der Junge wieder auf. Auf dem Hügel sieht er den Hirten, er schwenkt seinen Hut, den Stab hält er hoch, während er ruft, die Worte verschluckt der Wind, Rousel eilt in die Richtung, bis er sie endlich versteht. »Lauf, Rousel, lauf! Nimm die Schafe mit! Lauf!«

Und Rousel läuft, stolpert, fällt auf die Erde. Die Schafe, er muss sie zurücktreiben. »Kommt, kommt!« Hier und dort schiebt er eines an, klatscht in die Hände, umkreist sie, »rasch, zurück, zurück.« Wo bleibt Stéphane? Gewiss wird er nachkommen. Weiter treibt Rousel die Schafe voran, eines dreht um, und Rousel folgt ihm, um es einzufangen, fasst es an der Wolle und zieht. »Komm schon, zurück. Komm!« Als er aufschaut, bleibt er stehen. Kälte kriecht an seinen Beinen entlang, der Wind streift seine Haare, sein Gesicht, bis ihm die Augen tränen.

In der Ferne sieht er die Grauen, erst einen, dann noch einen, der alte Hirte stolpert ihnen entgegen, schwenkt seinen Stab, um sie zu vertreiben. Wie viele es sind, kann Rousel nicht erkennen. Wie an einer Schnur aufgereiht nähern sie sich, graue Schatten inmitten des Windes, ein leiser Tod.

Wölfe.

Université

Magister Piers eilt die Rue de Fouarre hinunter, an der Kirche St. Sevrin vorbei, folgt der Rue St. Germain und verlässt die Stadt durch die Porte de Buci. Von hier aus nimmt er den Weg in Richtung Pré-aux-Clercs. Es ist noch hell genug. Zwei Schüler begleiten ihn, was bedeutet, dass sie sich beeilen müssen, Piers ist bekannt für seine ausgedehnten Spaziergänge, auch der Hunger scheint ihn nicht zu schwächen. Alexis und Thibaud tragen eine Bastmatte mit sich und müssen die eigenen Schritte einander angleichen, was nicht ganz gelingen will. Alexis ist kaum dreizehn Jahre alt, Thibaud überragt ihn um zwei Köpfe, auch im Studieren ist er, obwohl erst seit einigen Wochen an der Universität, den anderen überlegen. Thibaud will offenbar alles wissen. Da Magister Piers rasch voraneilt, läuft Thibaud ihm ohne Rücksicht auf den stolpernden Alexis nach, um weitere Fragen zu stellen. »Magister? Was werdet Ihr tun, wenn die Wölfe noch da sind?«

»Ich werde sie verjagen«, antwortet Piers.

»Gab es zuvor Wölfe in Paris?«

»Ja. Die kalten Winter. Der Krieg. Die Pest. Und nach der Pest der Hunger. Zu viele Menschen sind in den letzten Jahren gestorben. Selbst der Bischof, Jacques du Chastelier. Bischöfe sterben wie gewöhnliche Menschen, doch meist nicht an Hunger.«

»Magister, ich verstehe nicht.« Thibaud beschleunigt seinen Schritt nochmals, sehr zum Leidwesen des zweiten Schülers, der schwer atmend nachfolgt. »Was haben Pest und Hunger mit den Wölfen zu tun?«

»Es sind viele Menschen gestorben. Und sie liegen hier, nicht tief genug in der Erde. Hungrige Wölfe graben sie aus.«

Sie graben sie aus und … Piers spürt förmlich, wie es seinen Schüler bei der Vorstellung schüttelt, doch dafür bleibt keine Zeit. Er selbst schüttelt zugleich den Gedanken ab und eilt weiter. Einige Schritte danach bleibt er so plötzlich stehen, dass Thibaud ihn anrempelt. »Verzeiht, Magister!«, ruft dieser aus, weicht zurück, stößt sodann gegen Alexis, der ihm einen Schubser verpasst. Piers achtet nicht auf die beiden Schüler. Er bückt sich und betrachtet die Überreste des Hirten.

»Interessant«, stellt er fest. Langsam treten seine Schüler näher. Alexis drängt nach vorne, schaut, schluckt Luft, sich krümmend würgt er und spuckt auf die Erde.

Piers wartet. Sein zweiter Schüler steht da, den geschorenen Kopf zur Seite geneigt, unwillkürlich faltet er die Hände. Gewiss sind seine Finger kalt.

»Nun, Thibaud, was siehst du?«

»Eine Wunde am Hals. Von einem Biss direkt in die Kehle. Blut, bereits getrocknet. Der Arm … sein linker Arm fehlt. Es sieht wie abgerissen aus.«

Piers richtet sich wieder auf und nickt. »Angeblich haben Wölfe gezielt den Hirten attackiert.«

»Woher wisst Ihr das?«

»Gute Frage, Thibaud. Der Hirtenjunge hat es gesagt. Er sprach von einem ganzen Rudel. Nun, hier sind die Bissspuren. Sicherlich von einem Wolf. Was meinst du?«

»Von einem Tier mit kräftigen Zähnen.«

Piers lächelt; sein neuer Schüler ist aufmerksam und vorsichtig im Urteilen. Eine Freude, ihn zu unterrichten.

»Sehen wir auf der Erde nach, ob wir Abdrücke entdecken. Auf diese Weise können wir prüfen, ob es sich um Wölfe handelt.«

Tatsächlich, Thibaud findet bald die Abdrücke zweier Pfoten, folgt diesen den Hügel hinab, Schritt für Schritt. »Wie ein Gespann, Magister!« Eine Linie. Eine Spur.

Piers zupft aus seinem Beutel einen Faden heraus, bückt sich, legt den Faden auf einen Abdruck und knotet den Faden, ebenso verfährt er mit einem Abdruck in Richtung des Waldes. »Gleich groß. Wir können zurückkehren; zu lange sollten wir uns nicht außerhalb der Mauern aufhalten. Ich habe alles gesehen. Legt den Hirten auf die Matte, damit wir ihn mitnehmen können.«

»Magister, ich habe noch eine Frage«, meint Thibaud. Piers hört den Magen seines Schülers knurren, Thibaud legt seine linke Hand darauf. Piers hat ihm beigebracht, nicht an seinen Bauch zu denken und erst einmal seinen Kopf zu gebrauchen. »Wo sind die Schafe?«

Porte Sainte-Honoré

In den trüben Tagen kriecht Kälte über die kargen Böden, ein schneidender Wind fegt verschrumpelte Blätter über die Wege. Noch regnet es, doch der Winter wartet bereits im Dunkeln. In den Nächten heulen sie, sehnsüchtig klingt es, der Gesang hungriger Wölfe im Mondlicht. Es beginnt mit leisem Geheul, fast wie ein Chor, hin und wieder tönt ein Jaulen heraus, ein Flehen, ehe es wieder gemeinsam klingt. Wolfszeit nennen sie diese Monate, in denen der Wald ruht. Die Jäger des Königs hocken da und spielen Würfel, füttern ihre Hunde und warten. Es gibt kaum noch Wild, die Hasen sind in ihren Löchern verschwunden, Wildschweine wühlen nach den letzten Eicheln. Auch die Wölfe finden kaum noch Nahrung. Hin und wieder entdecken sie einen verendeten Vogel, an dem bereits Krähen gepickt haben, auch graben sie die nur notdürftig unter einer dünnen Schicht Erde verscharrten Leichen aus, reißen das mürbe Fleisch, fressen, um auf der Suche nach Nahrung schließlich weiterzuziehen.

Piers beobachtet sie von der Porte Saint-Honoré aus. Von hier kann er weit hinausschauen, auf die nun brachliegenden Gemüsegärten Cours-la-Rheine, die Kirche Madeleine, die weite abgegraste Fläche dahinter. Auch tagsüber gleiten ihre Leiber wie graue Todesboten über die Felder, scharren, jaulen, wittern, immer enger werden die Kreise, der Hunger treibt sie bis zu den Toren.

»Magister? Ist das der Ort, an dem Jeanne Darc verletzt wurde?«

Piers schaut neben sich; Thibaud begleitet jeden seiner Schritte. Er lernt, folgt aufmerksam allen Erklärungen, isst wenig, schläft leise und hält sich selbst sowie die Räume sauber. Nach wie vor fragt er viel; manche Fragen überraschen. Was interessiert ihn die Ketzerin Jeanne Darc?

»Das ist lange her«, antwortet Piers. »Tatsächlich, von dort griff sie an, und hier verteidigten die Wachen unsere Stadt.«

Da Thibaud schweigt, widmet sich Piers erneut seinen Überlegungen. Die Wölfe hatten bereits in den letzten Wintern angegriffen. In diesem Jahr ungewöhnlich früh. Nicht verwunderlich, das Land sieht so kahlgefressen aus wie erwartet. Der Hirte war der erste Mensch, den sie töteten. Es ist eigenartig, dass sie nicht die Schafe, sondern ihn angegriffen haben. Piers weiß, Wölfe reißen die schwachen, alten Tiere, verletzte Rehe, die Lämmer, die nicht rasch genug laufen können. Die Sommer über haben sie sich verirrte Lämmer geholt, von denen nur noch Reste gefunden wurden. Ausgeweidet. Ausgefressen. Nur war der Hirte kein schwaches Schaf.

In den kommenden Monaten werden die Wölfe keine Beutetiere finden. Paris hungert, die Jäger haben das Wild erlegt, solange sie welches fanden, und die meisten Schafe wurden geschlachtet, sobald sie keine Milch mehr gaben. Seit Piers lebt, dauert dieser Krieg, statt auf den Feldern zu ackern ziehen die Männer fort. Manche kommen zurück. Wenige.

Was, wenn die Wölfe an den Toren sind? Und weitere Menschen angreifen?

»Magister?«

Thibaud hat, denkt Piers schmunzelnd, erstaunlich lange geschwiegen. Wieder schaut er in die Ferne, auf die grauen Schatten, wie sie hintereinander laufen. Näher. Immer näher.

»Magister, wie vertreibt man Wölfe?«

»Durch Krach. Lautes Klatschen, Singen, aufstampfen. Doch ein hungriger Wolf lässt sich nicht gut vertreiben.«

»Magister?«

»Ja, Thibaud, ich höre dir zu. Stelle deine Fragen.«

»Wenn wir sie nicht vertreiben können, wie tötet man sie?«

»Es gibt einige Hunde im Zwinger des Louvre, die auf Wölfe abgerichtet sind. Hetzhunde. Doch angesichts der vielen Wölfe wird kein Jäger mit den Hunden auf die Wolfsjagd gehen. Es sind zu viele.« Piers fasst den Schüler an der Schulter und dreht ihn ein wenig. »Schau: Dort an der Mauer haben die Wachen einige Haken mit Fleisch als Köder befestigt. Springt ein Wolf daran hoch, wird er am Haken hängen bleiben.«

»Magister, Ihr sagtet, dass es viele Wölfe sind. Warum wurden nur einige Haken befestigt?«

»Weil es kein Fleisch gibt, das wir als Köder nehmen könnten. Paris hat zu wenige Vorräte für den kommenden Winter.«

Leise brummt es in Piers Nähe. Seinem Schüler knurrt der Bauch.

»Komm, Thibaud. Ich habe genug gesehen, um darüber zu berichten. Vielleicht kann ich für uns etwas zu essen auftreiben.«

»Woher nur?«, fragt Thibaud mit vor dem Bauch gehaltenen Händen.

»Vom Markt.«

Piers führt Thibaud die Rue Saint-Honoré hinunter, im Zickzack durch die Gassen, über die Brücke, weiter in das Gewirr der selbst für Karren meist zu schmalen Wege bis hin zu der flachen Ebene.

Thibaud schnappt ihm nacheilend nach Luft, krümmt sich, doch er folgt weiter, und Piers wartet nicht, sondern beschleunigt seine Schritte. Er ist erfahren mit Schülern. Sind sie zu langsam, bleiben sie zurück. Die, die lernen wollen, strengen sich an. Wie erwartet gehört Thibaud zu diesen, er ist fast schon zu alt, und doch bat er so beharrlich darum, aufgenommen zu werden, dass Piers schließlich nicht ablehnen konnte.

»Ich möchte bei Euch studieren.«

»Ich nehme derzeit keine neuen Schüler auf.«

»Warum nicht?«

»Nun, ich habe kein Bett mehr frei«, antwortete Piers.

»Ich werde auf der Erde schlafen.«

»Ich habe am Tisch keinen Platz mehr.«

»Ich werde im Stehen essen.«

Piers hatte geseufzt. »Bald kommt der Winter. Ich habe nicht genug zu essen für meine Schüler.«

»In diesem Fall«, hatte Thibaud gesagt, »werde ich nichts essen.«

Natürlich hatte Piers einen Platz für eine Strohmatte gefunden, einen weiteren Stuhl an den Tisch gestellt und angewiesen, die Ration auf neun Mäuler aufzuteilen. Zumindest bekommen sie etwas, und doch, für die Schüler ist es zu wenig. Piers steckt der letzte Winter noch im Leib. Menschen hatten wie Schweine im Dreck nach Eicheln gesucht, hatten die Rinden von Bäumen gekratzt und waren schließlich doch verstorben. Er hofft, für den kommenden Winter besser gerüstet zu sein. Immerhin haben einige Lieferungen die Stadt noch erreicht, und so will Piers in La Halle seine Vorräte aufstocken.

Hier, wo einst nur Sumpf gewesen war, hatten sie Furchen gezogen und nach und nach den Boden trockengelegt. Auf den champs, den Äckern, tummeln sich trotz der schlechten Versorgung nach wie vor Händler, ihre Rufe gellen durch die Luft, hier und da klirren die Münzen. Im vorderen Bereich auf der freien Fläche stehen Bader, Bäcker, auch ein Gaukler springt umher, schlägt das Rad und wirft bunte Bälle in die Luft. Manchmal, denkt Piers, gelingt es Menschen, für eine Weile die Sorgen zu vergessen, mitten in der Not suchen sie Vergnügen, und so stehen sie da, lachen und klatschen, während bunte Bälle durch die Luft sausen.

Bei den Bäckern gibt es kein Brot mehr. Wenig überraschend; der Prévot, der Stellvertreter des Königs, hat den Brotpreis festgelegt, um dem Wucher vorzubeugen. Mehrere Bäcker hatten daraufhin versucht, ihr Brot aus der Stadt hinaus und zu einem anderen Markt zu bringen, um den Gewinn zu erhöhen. Die Stadtwachen hatten sie erwischt und zum Pilori gebracht, zum Pranger des Königs, der sich im Nordosten des Fischmarkts befindet. Im Obergeschoss des Turms mussten sie die Köpfe und Hände in die Löcher stecken und so zur Schau gestellt das Gelächter der Besucher ertragen. Das Eisenrad hat Platz für sechs Verurteilte, die falsche Gewichte genutzt, falsch Zeugnis abgelegt oder Gott gelästert haben.

Die Bäcker waren mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Doch statt frischen Brotes sieht Piers an den Ständen nur Roggenbündel. Vorgebeugt schnüffelt er. Feucht riecht es. Faulig. Im schlimmsten Fall macht es die Menschen krank. Neben ihm knurrt Thibauds Bauch, dem es offenbar kaum auffällt, dass das Korn verdorben ist. Rasch drängt Piers den Schüler weiter. An weiteren Ständen werden gedörrte Pflaumen, gesalzene Fische und harte Eier angeboten. Der Preis ist höher als gestern und, so vermutet Piers, niedriger als morgen.

Er bemerkt die Schritte hinter sich, will sich umdrehen, als ein Mann auf ihn zueilt, Thibaud anrempelt, stolpert und lauthals zu fluchen beginnt. Piers spürt einen Ruck am Leib. Sofort greift er nach seinem Beutel, hält ihn mit der linken fester, während er mit der rechten Hand zuschlägt. Nach wenigen Ohrfeigen gibt der Dieb auf, weicht zurück, dreht um und rennt weg. Nicht mit Piers!

»Magister?«, ruft Thibaud ihm nach, doch Piers läuft einfach weiter, locker und im Takt, eins zwei, eins zwei, Menschen drängen zur Seite, Piers holt auf, vor sich den Mann, der immer wieder zurückschaut. Mit jeder Bewegung verringert Piers den Abstand, und schließlich genügt ein gestreckter Arm, um den Kragen zu fassen. Nun packt Piers mit beiden Händen zu.

»Halunke«, knurrt er. Und schüttelt, bis sich der stinkende Mann hinter dem grimmigen Gesicht zu fürchten beginnt.

Die Stadtwachen, die gemeinsam mit Thibaud kaum hinterhergekommen sind, nehmen den Dieb zwischen sich, danken und schleifen ihn fort.

»Magister, seid Ihr verletzt?«

Piers klopft die Hände ab. »Nein, es ist gut. Achte immer auf deinen Beutel, Thibaud. Sie treiben sich auf dem Markt herum, solange es hell ist. Wohin sie nachts verschwinden, mag ich mir nicht vorstellen.«

»Wer sind die?«, fragt Thibaud.

»Wir nennen sie Halsabschneider, Écorcheurs. Bislang schneiden sie eher unsere Beutel ab und rennen weg. Es sind ehemalige Söldner, die entlassen wurden. Die Engländer sind fort, der Adel benötigt die Söldner nicht mehr. Doch statt weiterzuziehen lauern sie den Bürgern in den Gassen auf.«

»Magister?«

»Ja?«

»Vielleicht haben diese Écorcheurs auch Hunger?«

»Vielleicht«, stimmt er zu. Gewiss sogar.

Piers kauft schließlich Fleischpasteten, die köstlich schmecken. Trotz des Hungers isst Thibaud langsam, als wolle er niemals aufhören zu kauen und sich möglichst lange daran erinnern. Im hinteren Bereich stehen vor Regen durch Dächer geschützt die Tuchhändler und Weber, in den weiteren Bereichen Kurzwarenhändler und in der letzten Halle die Corroyeurs, die Buntfutterer und Pelzer. Mäntel und Hüte aus Kaninchen, wärmende Schaffelle, vereinzelt auch die Pfoten eines Wolfes, sogar ein Fell mit einem Wolfskopf daran.

Es gibt kaum noch zu essen, aber Pelze, Tuch und Stoffe, hübsche Bänder, Amulette, Flechtwerk und Hornkämme, außerdem Färbemittel wie Walnussblätter, Kamillenblüten und Schafgarbe, Alaun, Krapp und Malve. Piers entdeckt zwischen Schmucksteinen auch Ketten mit Wolfszähnen, die der Händler eifrig anpreist. »Verjagt die Wölfe, vertraut mir.«

»Wie vertreibt ein Zahn Wölfe?«, fragt Thibaud.

»Sie spüren ihn«, antwortet der Händler.

»Könnte der Zahn die Wölfe nicht anziehen statt sie zu vertreiben?«, fragt Thibaud. »Drängen nicht die Schafe zueinander? Was, wenn die Wölfe den Zahn spüren und sodann zu mir kommen?«

»Wollt Ihr kaufen oder nicht?«, fragt der Händler ein wenig knurrend.

»Besser nicht«, entscheidet Thibaud, der ohnehin kein Geld besitzt, und Piers lacht, sehr zum Missfallen des Händlers. »Die Zähne sind gut, um Pergament zu glätten. Wer Angst vor Wölfen hat, sollte besser seine Türen verschließen, statt Zähne zu kaufen.«

Als er weitergeht, hört er den Händler zischen: »Wartet ab, euch wird der Mannwolf holen!«

Porte Saint-Honoré

Jean hasst es zu warten. Immer wieder läuft er auf und ab, während dort draußen nichts geschieht. Dennoch, sie haben Weisung, die Tore zu bewachen wegen der Wölfe. Tatsächlich haben auch sie die grauen Viecher gesehen, vor einigen Stunden war der Magister bei ihnen gewesen und hatte besorgt in die Ferne geblickt. Doch seit Stunden ist nichts mehr geschehen, die Sonne ist gewandert, wolkengrau verschluckt das Licht, und Jean reibt sich die Hände warm, pustet und summt leise ein Lied, das er auf dem Markt gehört hat.

»Et quant ma maladie

Garie

Ne sera nullement

Sans vous, Douce Anemie,

Qui lie

Estes de mon Tourment …«

»Schönes Lied, sing ruhig weiter!«, ruft Mathieu.

Jeans Wangen glühen, wenn er an die junge Frau denkt, die das Lied auf dem Markt gesungen hat. Diese Stimme, und wie sie ihn dabei angesehen hat … Jean ist verliebt, wieder einmal, ständig denkt er an sie, deren Namen er nicht einmal kennt. Ob sie morgen noch da sein wird? Weiter singend spaziert er ein paar Schritte die Mauer entlang. Bis er ihn sieht. Stumm blickt der Graue zu ihm hoch, Jean verharrt, schluckt, und spricht leise, ohne den Kopf zu drehen: »Mathieu! Komm und schau!«

Es fühlt sich besser an, als Mathieu neben ihm steht und hinunterblickt. Ein Wolf, groß und grau, er rührt sich nicht, doch Jean glaubt, dass der Wolf ihn gesehen hat. »Was macht er?«, flüstert Jean. »Warum steht er einfach nur da?«

»Der Magister hat gesagt, dass Krach die Wölfe vertreiben kann.«

»Aber er sagte auch, dass hungrige Wölfe sich nicht vertreiben lassen.«

»Sieht er hungrig aus?«

Für Jean wirkt er zumindest gefährlich. Dennoch weiß er, welchen Auftrag sie bekommen haben. »Mathieu, wir sollen jeden Wolf erlegen, der sich dem Tor nähert.«

»Dann los.« Mathieu klingt rau, doch er bückt sich, packt den Spieß und steigt die Treppe hinab. Jean atmet ein, ehe er seinen Spieß greift und folgt. Hoffentlich rennt er weg, denkt er, flieht in die Dunkelheit, aus der er gekommen ist. Mit jedem Schritt wird ihm schwerer, die Brust schmerzt, seine Beine wollen nicht weitergehen, und doch folgt er Mathieu hinunter.

Der Wolf regt sich kaum. So nah hat Jean noch keinen gesehen. Er ähnelt einer Statue, doch das Fell wirkt struppig, aus seinem Maul fließt Geifer. Mathieu hält seinen Spieß hoch, ruft »Heda!« und stapft auf den Grauen zu.

Alles geschieht zugleich. Der Wolf knurrt, springt auf Mathieu, der ausweicht, rutscht und seinen Spieß verliert, Jean sieht Mathieu am Boden, sieht den Spieß fortrollen, sieht die Zähne des Wolfs, das aufgerissene Maul, hört Schreie, bis er begreift, dass es Mathieus Schreie sind. Immer noch zögert er, als wäre dort eine Mauer, und er könne nur zuschauen.

»Jean! Jean!« Mathieu brüllt, und da lösen sich endlich die Beine, Jean hebt den Spieß, rennt, in ihm hämmert es, Luft saust durch seinen Kopf, er schmeckt feuchtes Salz, während er den Spieß in den Leib des Wolfes presst. Dieser knurrt, ohne das Bein loszulassen, Jean schmeckt Blut, sein eigenes, er zieht den Spieß zurück, wie durch ein Wasserbad hört er Mathieus Schreie, wieder und wieder stößt er mit dem Spieß zu, bis der graue Leib unter ihm erschlafft.

Jean stürzt neben ihm auf die Knie, lässt den Spieß los, hält sich mit den Händen an der Erde fest und ruft um Hilfe.

Kirche Sainte-Chapelle

Piers sitzt einige Minuten in der zweiten Bank, die Hände gefaltet, den Kopf gesenkt. Die Oberkapelle der Sainte-Chapelle ist der königlichen Familie vorbehalten, es gibt einen Zugang vom Palais. Nur wenige wissen, wie sie vom Hof aus nach oben gelangen. Piers kennt den geheimen Gang. Wenn aus dem Palais ein Bote kommt, verschwendet er keine Zeit und eilt hierher.

Dieses Mal war es schwierig. Thibauds Augen hatten aufgeregt gefunkelt. »Ihr seht den König?«

»Nein. Seinen Stellvertreter. Den Prévot.«

»Und wenn ich den König sehen will?«

»Wozu?«

Thibaud hatte nicht aufgeben wollen. »Nur so. Ich will unbedingt den König sehen. Ich warte draußen vor dem … wie heißt es, wo der König lebt?«

»Im Palais. Ich treffe den Prévot in der Kirche Sainte-Chapelle.« Kaum hat er es ausgesprochen, glaubt Piers, zu viel gesagt zu haben. Er berät den König; darüber pflegt er zu schweigen. Brüsk greift er seinen Beutel. »Und dorthin gehe ich alleine! Hast du nichts zu lernen?«

Irgendetwas bedrückt Thibaud. In den letzten Tagen wirkt er verschlossener, grübelnd, zugleich interessiert er sich für … ja, für was eigentlich? Kürzlich fragte er nach einem Mann namens Pierre Cauchon.

Piers hatte mit zwei Fingern über seine Lippen gestrichen »Bischof Pierre Cauchon? Woher kennst du diesen Namen?«

»Er war zu Besuch in Rouen.«

»Ja«, hatte Piers geantwortet. »Ich erinnere mich. Die Universität schickte ihn als Gutachter im Prozess gegen Jeanne Darc. Es ging um Ketzerei und Häresie. Sie wurde verurteilt.«

»Zu Unrecht«, entfuhr es Thibaud.

Piers hatte ihn fragend angesehen. Er verteidigt eine verurteilte und auf dem Scheiterhaufen verbrannte Ketzerin. Eigenartig. »Warum hältst du das Urteil für nicht gerecht? Begründe dies.«

Die Seitenpforte wird geöffnet, ein Mann tritt ein, schlägt das Kreuz, kniet für einen Moment nieder und nimmt sodann Platz in der vordersten Reihe. »Magister Piers. Habt Dank, dass Ihr so schnell gekommen seid.«

»Ich helfe gerne, wenn ich kann, Prévot.«

»Es ist meine Aufgabe, für Ordnung zu sorgen. Die Menschen sehnen sich nach Frieden. Sie hoffen darauf. Doch die Ruhe trügt; weiterhin lauern die Engländer vor den Toren. In der Stadt gab es Zwischenfälle mit den ehemaligen Söldnern. Habt Ihr davon gehört?«

»Ich habe selbst einen erwischt, Prévot.«

Ein kehliges Lachen erklingt. »Gut, gut. Doch es sind viele. Wohin mit ihnen? Heute kam es zu einem Angriff an der Porte Saint-Honoré. Der Wächter wurde von einem Wolf attackiert. Er liegt im Hôtel-Dieu.«

»Noch ein Wolf?« Piers streicht mit zwei Fingern über seine Lippen.

»Mir ist es recht«, sagt der Prévot. »Menschen, die Wölfe fürchten, verhalten sich still und bleiben nachts in ihren Häusern. Sie begehren nicht auf. Einen Aufstand kann ich augenblicklich nicht gebrauchen.«

»Prévot, ich bin besorgt wegen der Wölfe. Sie kommen früh in diesem Jahr. Ich habe bereits einen getöteten Hirten untersucht. Es ist ungewöhnlich, dass Wölfe Menschen angreifen. Vielleicht sind sie krank. Auch kann ich ganze Rudel sehen. Es sind viele, und sie sind selbst am Tage in der Nähe der Stadt.«

»Was würdet Ihr mir raten, Magister?«

»Zunächst sollten die Wölfe nicht mehr angelockt werden. Wir hängen Kadaver und Fleisch an die Mauern. Ein gefundenes Fressen. Auch wurden Tote über die Stadtmauer entsorgt, statt sie tief genug zu vergraben.«

»Ich werde dies verbieten. Was haltet Ihr davon, die Tore eine Weile ganz zu schließen? Auch am Tage?«

Piers denkt an die Tore, den Markt, die Fröhlichkeit. Bunte, durch die Luft fliegende Bälle und Gesang. Die hungrigen Augen seiner Schüler. Zuletzt an den Hirten, an die Wunde an seiner Kehle. An den fehlenden Arm. »Ihr sperrt damit nicht nur die Wölfe aus, sondern auch Händler. Ohnehin sind die Vorräte nicht üppig. Ich weiß kaum noch, wie ich meine Schüler durch den Winter bringen soll. Doch es könnte die Wölfe verscheuchen. Vielleicht für eine oder zwei Wochen? Wenn das Rudel hier nichts findet, zieht es weiter.«

»Es ist beschlossen; ich werde auch dies veranlassen. Einer der Diener wird Euch aus dem Vorrat etwas bringen.«

Piers bedankt sich dafür; glücklich ist, wer einen Freund mit einer vollen Kammer hat. »Eins noch: Der verletzte Wächter sollte separiert werden. Wenn er die Hundswut in sich trägt, kann er andere verletzen.«

»Ein Bote wird zum Hôtel-Dieu geschickt. Ich danke Euch, Magister.«

Piers bleibt wie immer sitzen, bis der Prévot durch die Pforte verschwunden ist.

Im Hof wartet bereits ein Diener mit einer gefüllten Schubkarre.

Hôtel-Dieu

Sœur Avaline hat in den oberen Zimmern die Wunden ausgewaschen und verbunden; die Zimmer des Hôtel-Dieu sind voll belegt, Bett an Bett steht da, und in den Betten liegen, wenn sie schmal genug sind, auch zwei Männer. Wer nicht fiebert und laufen kann, den scheuchen sie fort. Manche bleiben gerne hier, es gibt wenig, aber zumindest etwas zu essen. Avaline sorgt sich um einen der Männer, dessen Wunde nicht heilen will. Immer wieder entzündet sie sich, trotz der Umschläge mit Beinwell. Manchmal kann ich nicht mehr helfen, denkt sie und will doch etwas finden. Sie wird sich später mit den anderen Schwestern besprechen.

Solange der Bischof nicht da ist, hat Avaline die Geschicke in der Hand. Ohnehin kommt der Bischof nur, um zu speisen und zu beten, sich von ihr berichten zu lassen und schließlich wieder sein Gefährt zu besteigen. Avaline geht zügig, niemand hört ihre Schritte, sie trägt (so flüstert man) keine Schuhe, doch die Tracht reicht bis zum Boden. Und das Kopftuch, das morgens sauber und glatt von der Stirn bis über die Schultern fällt, ist abends meist verrutscht, sodass einige Strähnen hervorschauen. Manchmal stemmt Avaline die zu Fäusten geballten Hände in die Hüfte, manchmal tanzt sie förmlich über die Flure. Immer hat sie ein Funkeln in den Augen, immer lächelt sie. Wenn sie einen Raum betritt, wedelt sie mit beiden Händen die krankmachenden Dämonen fort, die kreischend in die Dunkelheit zurückweichen. Sie legt ihre warme Hand auf die Stirn eines Kranken, hält dem Sterbenden die Hand und flüstert ihm ruhige Worte zu, bis der Körper entspannt. Sie öffnet die Läden, um das Licht hinein und die Seelen hinauszulassen. Niemals ist sie müde, manche glauben, sie schlafe nicht. Tatsächlich schläft sie kurz, aber tief und fest, steht mit den ersten Strahlen des neuen Tages auf und beginnt.

Doch der Mann, der gebracht wird, ist ihr nicht geheuer. Mit verschränkten Armen steht sie in der Tür und ruft: »Wartet! Legt ihn hier ab! Auf die Schwelle!«

»Wir sollen ihn herbringen. Der Prévot schickt uns.«

»Ich sagte: Legt ihn hier ab.«

Langsam schreitet sie um die Matte herum, schaut dem Mann in das gequälte Gesicht, sieht die gewölbten Augen. Den Schmerz. Das Bein zeigt eine Beißwunde, die tief ist. Bestimmt hat er viel Blut verloren.

»Macht ein Zimmer frei«, weist sie die anderen Schwestern an der Pforte an.

»Wir sind überfüllt, wie sollen wir da nur für ihn …«

Leise tritt Avaline zu ihr und flüstert: »Hör zu. Ich denke, er ist gefährlich. Räumt ein Zimmer frei.«

»Was hat er?«, fragt die Schwester.

»Eine Bisswunde. Vielleicht die Hundswut.«

Nachdem die Schwestern einige Kranke verteilt und zwei weitgehend Genesene hinausgeleitet haben, weist Avaline den Trägern den Weg in die kleine Kammer, lässt den Kranken auf das Bett legen und betrachtet ihn nochmals, ehe sie feste Seile besorgt, die sie gewöhnlich für die Tobsüchtigen und die Besessenen benötigt. Mit raschen, energischen Bewegungen bindet sie dem Kranken Arme und Beine an die Bettpfosten. Aus dem Ofen holt sie Kohlen, gibt diese in ein Pfännchen, trägt es in die Kammer, stellt es ab und hält den eisernen Schlüssel hinein.

Hinter ihr stöhnt der Kranke. Es ist gefährlich, lang zu warten, weiß Avaline. Sobald der Schlüssel glüht, nickt sie der Schwester zu, tritt zum Bett und presst das Eisen auf die Wunde. Es zischt, stinkt nach verbranntem Fleisch, der Kranke zerrt schreiend an den Seilen. Avalina murmelt: »Dies eiserne Schlüsselein, die heilige Stirn des Huberti hat es berührt, es hat die Kraft, uns vor allem Wüten zu schützen. Vater unser, ehrwürdige Mutter …« Sie spricht das Gebet mit sanfter, ruhiger Stimme. Schließlich weist sie die Schwester an, dem Kranken die Lippen immer wieder mit einem aufgespießten Schwamm zu befeuchten. »Komm ihm nicht näher, hörst du?« Nachdem es getan ist, wankt Avaline hinaus, trotz der Kälte fühlt sie sich schwitzig. Ein Brief wurde für sie abgegeben, sie faltet ihn auseinander. Aus dem Palais. Sie solle darauf achten, den Wächter zu separieren, es könne die Hundswut sein, ein Wolf könne ihn gebissen haben, die Wunde solle ausgebrannt und ein Gebet gesprochen werden.

Da steht sie, liest, und für einen winzigen Moment verschwindet ihr Lächeln, die Augen funkeln dunkler als zuvor, während über dem linken eine schmale Wutfalte entsteht. Tatsächlich rollt sie noch mit den Augen, schüttelt darüber den Kopf, dass man ihr, Sœur Avaline, Hinweise über ihr Tagwerk geben will. Sie legt die Nachricht zur Seite, verscheucht ihre eigene Wut und dreht um. Schließlich hat sie viel zu tun.

Louvre

Irgendwo im Louvre, in den unterirdischen Gängen, dort, wo die Hunde in ihren Zwingern warten, öffnet ein Mann die Tür zu seiner Kammer, entzündet eine Lampe und beginnt. Der Abdruck ist gelungen, der Ton gebrannt. In eine Schale gibt er das Fett eines Schweins, mit den Fingern pflückt er die getrockneten Schalen der Walnuss auseinander, zerstößt diese mit einem Stein, während er ein Lied pfeift. Getrocknete Blätter fügt er hinzu, auch diese zerstößt er, bis das Pulver dunkelbraun und fein gemahlen aussieht. Fast schwarz. Er gibt dieses zum Fett, verrührt die Paste, schnuppert daran. An der Wand hängt das Fell eines von ihm getöteten Wolfs; er hat ihn letzten Winter erwischt, ihn in eine Grube gehetzt und dort mit dem Messer getötet. Mit den eigenen Händen. Er ist stärker als der Wolf, schnell und wendig, listig, alle fürchten ihn, er aber hat nichts zu befürchten. Hinter dem Tisch lehnt eine polierte Metallplatte, auf deren Oberfläche er seine kräftige Gestalt erahnen kann. Auf seiner Brust ruht der Wolfszahn. »Die Kraft des Tieres ist in mir«, flüstert er. In seinem Stiefel steckt ein Messer. Er klappert mit den Schlüsseln, bis die hungrigen Hunde im Zwinger zu jaulen beginnen.

Ich bin bereit zu jagen.

In den Gassen

Wenn es dunkel wird, streifen durch die leeren Gassen Männer des Königs; an der Leine führen sie die wuchtigen Hetzhunde, mit denen sie im Sommer das Wild jagen. Solch ein Hund kann selbst ein Wildschwein packen und würgen, ihre Köpfe sind massig, die Kiefer kräftig. Um den Hals tragen sie mit Stacheln besetzte Bänder, sie sind gegen Bisse geschützt. Kein Mensch wagt sich hinaus. Nur die Écorcheurs, die kein Zuhause haben, flüchten, verbergen sich in Nischen, Eingängen und unter Brücken. Aus der Stadt heraus können sie nicht. Paris ist abgeriegelt, solange die Wölfe draußen heulen.

Piers spürt auch am Tage die Angst der Menschen. Der Markt ist verlassen, die meisten Stände dicht; es gibt kaum etwas zu kaufen. Wenige Händler bieten Waren an, überwiegend die Quacksalber, die sehr zu Piers’ Unmut Firlefanz verkaufen, Bleiamulette mit Schutzsprüchen, Salbe aus Wolfsfett gegen die Gicht, Zähne. Über Hundswut reden die Menschen, ängstlich beäugen sie hustende oder fiebernde Kranke, und an den Türschwellen streuen sie Salz, um den Teufel auszusperren. Piers hat aus dem Hôtel-Dieu Nachricht erhalten. Der Wachmann erholt sich, nur sein Bein wird nicht zu retten sein. Es gibt keine Anzeichen der Hundswut. Kein Schaum vor dem Mund, kein Toben. Kein unerträglicher Durst.

Offenbar sind die Wölfe nicht krank gewesen. Warum nur greifen sie Menschen an? Piers hat darüber oft nachgedacht. Vielleicht, weil sowohl der Hirte als auch der Wachmann die Tiere attackiert haben.

Der Prévot ist gewiss zufrieden; die Angst vor Wölfen hält Menschen klein. Keiner rebelliert, obwohl sie hungern. Auch sein eigener Plan scheint aufzugehen. Wenn Piers von einem der Wachttürme blickt, sieht er weiter entfernt die grauen Leiber. Sie suchen woanders nach Nahrung. Es gelingt.

Und dann, eines Morgens, wird er in aller Frühe aus dem Schlaf gerissen. Ein Bote aus dem Palais, der ihn holen kommt. Piers zieht sich rasch an, auch Thibaud ist wach geworden und lässt sich nicht abschütteln. Piers friert, während er durch die verlassenen Gassen läuft, die Sonne hinter Wolken verborgen, als wolle sie nie wieder aufgehen. Selbst Thibaud folgt stumm, bis sie schließlich die kleine Brücke erreichen, an der ein Mann der Wache bereitsteht und Piers zu sich winkt. Im Morgengrauen wäre Piers vermutlich in die Überreste eines Menschen getreten, er sieht die Leiche erst, als er direkt davorsteht. Der Leib geöffnet, es stinkt nach Gedärm, überall Wunden, auch am Hals, die Kleidung zerfetzt. Löchrige, verschmutzte Kleidung. Ein Herumtreiber, vermutlich einer der Écorcheurs. Langsam kniet Piers nieder, betrachtet den feuchten Boden, ehe er sich wieder aufrichtet. »Offenbar ein Wolfsangriff. Hier sind Abdrücke auf der Erde. Das Opfer wurde gerissen und ausgeweidet wie ein Schaf.«

»Wie ist das möglich?«, fragt Thibaud. »Die Tore sind seit Tagen geschlossen.«

»Es gibt nur eine Erklärung dafür, fürchte ich«, antwortet Piers. »Mindestens ein Wolf ist in der Stadt.«

Stall im Couvent des Grands-Augustins

Ohne das Schaf kann Rousel nicht schlafen.

Drei Schafe hat Rousel zurückgetrieben, hat am Tor gebrüllt, immer wieder in die Richtung deutend, und schließlich, als er die Schafe und sich selbst in Sicherheit gewusst hat, sich hingehockt und geweint. Stéphane, der ihn aufgenommen hat, fort. Der Hirte hat seine Schafe geschützt. Stéphane, von Wölfen gefressen. Die übrigen Schafe, verloren. Die drei mager und schwach wie Rousel, wie alle in der Stadt. Die Mönche haben ihn so gut es ging getröstet, doch die Schafe haben sie geschlachtet. »Wir können sie nicht füttern, Rousel. Unsere Vorräte genügen nicht.« Rousel hat sich gesträubt. Er ist nun der Hirte, er wird seine Schafe beschützen, so wie Stéphane es tat. Schließlich ließen sie ihm eines, das kräftigste der drei. Im Stall schläft Rousel, es ist warm, das Schaf raschelt, es riecht nach zu feuchtem Stroh. Rousel läuft tagsüber umher, immer auf der Suche nach etwas zu essen für sein Schaf, sogar im Wasser fischt er nach Pflanzen, an den Ständen versucht er, Korn zu stehlen und wird fortgejagt, eine andere Händlerin schenkt ihm einen schrumpeligen Apfel, den Rousel mit dem Schaf teilt. Nachts lauscht er auf das Heulen der Wölfe. Seit die Tore geschlossen sind, wird es leiser. Wir sind sicher, denkt Rousel. Wenn er etwas hört, kriecht er zur Tür, öffnet sie einen Spalt und blinzelt, bis er etwas erkennt. Die Jäger des Königs patrouillieren mit ihren Hunden, rasch schließt Rousel die Tür und presst seinen Rücken dagegen aus Furcht, sie könnten das Schaf wittern.

Er lauscht, bis er die Schritte der Jäger nicht mehr hören kann. Erst dann öffnet er ganz vorsichtig die Tür. Und sieht einen schwarzen Umriss, ein riesiges Ungetüm. Ein Wolf! Beide Hände presst Rousel vor seinen Mund, um nicht zu schreien. Das Ungetüm bleibt stehen, riesig sieht es aus, es heult, den Kopf in Richtung des Mondes gereckt. Nicht schreien, denkt Rousel.

Hinter ihm blökt das Schaf.

Der Kopf des Ungetüms schnellt herum, Rousel sieht den schwarzen Leib, kippt nach hinten, stößt sich mit den Füßen ab, bis er das Schaf spürt. Mit beiden Armen hält er es fest, verbirgt sich in der Wolle, spürt, wie er zittert. Knarrend schwingt die Tür auf, er hört es stampfen, schnüffeln, hecheln, kühle Luft streicht über seine bloßen Arme, ein ranziger Geruch dringt ihm in die Nase, und Rousel wimmert, während seine Hose feucht wird.

Dann, ganz plötzlich, ist es vorbei. Der Geruch verschwindet, nur den beißenden Urin riecht er, und das Schaf, das ihn anstupst. Als er aufschaut, sieht er nichts als Dunkelheit. Rasch kriecht er nochmals bis zur Tür, die offen steht; über ihm leuchtet kreisrund der Mond.

In den Gassen

In der Nacht hat es weitere Tote gegeben. Zwei Männer, Écorcheurs, vermutet Piers, mit einem Biss in die Kehle getötet. Wie viele soll ich mir noch ansehen? Die Hoffnung, bald die Tore der Stadt wieder öffnen zu können, weicht der Furcht, auch innerhalb der Mauern nicht mehr sicher zu sein. Doch während Piers um die Leichen herumgeht, bemerkt er etwas.

»Magister? Die Bisswunden sehen aus wie beim Hirten und dem Toten unter der Brücke, oder?«

Nicht ganz, denkt Piers, doch er nickt.

»Und die Abdrücke. Hier, hier, habt Ihr sie gesehen?«

»Ja«, antwortet Piers, ohne aufzusehen. Viele Abdrücke. Er hat sie abgemessen: unterschiedliche, manche länglich mit nach vorne gerichteten Krallen, andere rund und kleiner mit schräg stehenden Krallen. Im feuchten Boden findet er eine deutliche Wolfsspur, wild verteilt, hier und dort. Piers schreitet an den Abdrücken entlang, zwei Finger an seine Lippen gelegt, hinter sich wie ein Schatten Thibaud.

»Es sind so viele Abdrücke, das kann kein einzelner Wolf gewesen sein. Ein ganzes Rudel, oder, Magister?«

»Das dachte ich zunächst auch.« Piers versucht, sich zu konzentrieren, bei sich zu bleiben, seine Gedanken zu ordnen. Etwas stimmt nicht mit diesen Spuren.

»Magister? Seid Ihr fertig?«, fragt einer der Wachmänner. Piers schaut auf. »Wer hat die Toten gefunden?«

»Die Jäger bei der Patrouille.«

Jede Nacht stirbt mindestens einer der Écorcheurs, überlegt Piers. Als ob die Wölfe sich Menschen auswählen. Andererseits ist sonst niemand auf der Straße. Wen sollten die Wölfe sonst angreifen?

»Und die Hetzhunde haben nichts gewittert?«

»Doch, Magister. Sie haben ganz in der Nähe einen Jungen mit einem Schaf gefunden.« Der Wächter lacht. »Hatte sich die Hosen vollgemacht und von einem Wolf ohne Schwanz erzählt. Hat bestimmt etwas aufgeschnappt über den Mannwolf. Ganz Paris hat Angst davor.«

»Wo ist der Junge?«

Der Wächter deutet in Richtung der Rue Galande. »Er saß in einem Stall im Couvent des Grands-Augustins.«

Stall im Couvent des Grands-Augustins

»Es war ein riesiger Wolf«, beharrt Rousel. Piers hockt im Stroh bei dem Jungen, der ein abgemagertes Schaf fest umklammert hält. Aus seinem Beutel holt Piers ein Brot, bricht es und hält es dem Jungen hin, der dieses mit erstaunten Augen betrachtet. »Iss langsam«, mahnt Piers. »Sonst wird der Leib grimmig.«

Hungrig beißt Rousel ein Stück ab, kaut und kaut und pflückt sogleich ein Stück ab, um es dem Schaf hinzuhalten.

»Wie sah er aus?«

»Riesig und schwarz«, nuschelt Rousel, den Mund voll mit Brot. »Hat den Mond angeheult.«

»Hatte er Ohren und die Schnauze eines Wolfs?«

Der Junge nickt. »Aber keinen Schwanz, oder einen kurzen.«

Ein Courtaud. Ein gekürzter Schwanz? Piers holt Rüben und Äpfel aus seinem Beutel. »Kannst du dies verstecken für das Schaf und dich?«

»Ich habe«, flüstert der Junge, »ein Loch unter einem losen Stück Holz.«

»Das ist gut. Eines noch: Wenn du einen Wolf siehst, laufe ihm nicht entgegen. Versuche nicht, ihn zu töten. Bleib stehen. Nimm zwei Steine in die Hand, schlage sie kräftig aneinander und rufe laut. Lärm vertreibt sie. Ich werde wiederkommen und nach dir und dem Schaf sehen. Passt du weiter auf?«

»Ich passe auf«, antwortet mit fester Stimme Rousel, der ein guter Hirte ist.

Université

»Magister? Auf dem Markt haben Leute von einem Mannwolf gesprochen. Kann sich ein Mann in einen Wolf verwandeln?«

Piers legt seine Notizen nieder. »Ich denke nicht, dass ein Mensch seine Gestalt verändern kann. Wohl aber, dass er vorgibt zu sein, was nicht ist. Der Teufel wird ihm diese Macht verleihen.«

»Werdet Ihr wieder zum Palais gehen?«, fragt Thibaud. »Und dort berichten, was Ihr herausgefunden habt? Kann ich Euch dieses Mal begleiten, wenn Ihr zum König geht?«

Seine Finger legt Piers auf die Lippen, tippt sanft dagegen, und schließlich deutet er auf den Platz am Tisch. »Thibaud. Bitte setze dich zu mir.«

Thibaud folgt, nimmt den Stuhl, nun sitzen sie beieinander, auf Augenhöhe. Angesicht zu Angesicht. »Thibaud, ich habe dich als Schüler aufgenommen und dir, seit du bei mir bist, viele Fragen beantwortet. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dir einige Fragen stelle.«

»Was für Fragen, Magister?«

»Was führt dich wirklich nach Paris?«

Schweigend starrt Thibaud ihn an.

»Warum fragst du immer wieder nach Jeanne Darc oder nach Pierre Cauchon, dem Bischof, der sie begutachtet hat? Warum willst du unbedingt zum König?«

Plötzlich schimmert es in Thibauds Augen, sein glattes, bleiches Gesicht bekommt rote Flecke, und Piers sieht eine lodernde Wut. Aufspringend ruft Thibaud: »Was ich vom König will? Ich werde ihn töten!«

Piers legt seine Fingerspitzen aneinander und fragt weiter. »Warum willst du ihn töten, Thibaud?«

»Weil er Jeanne Darc verraten hat. Sie hat für ihn gekämpft, ihm zur Krönung verholfen, und er hat sie den Engländern ausgeliefert! Sie wurde hingerichtet. Verbrannt!«

»Sie war eine verurteilte Ketzerin«, gibt Piers zu bedenken. »Obwohl es ihr verboten war, hat sie selbst im Gefängnis wieder Männerkleidung angelegt. Cauchon erwähnt dies in seinem Bericht.«

»Weil sie bedrängt wurde! Die Engländer haben sie angefasst. Ich weiß es, Magister, ich war dort. Sie hat es uns gesagt. Alles hat man ihr genommen, was sollte sie anziehen, um ihre Blöße zu bedecken?«

»Ich verstehe.« Piers spürt eine leise Traurigkeit darüber, dass sein eifriger Schüler nicht wirklich nach Wissen dürstet. Nicht zum Lernen ist er nach Paris gekommen. Ihn dürstet es nach Rache.

»Mit welcher Waffe willst du den König töten?«, erkundigt er sich.

Thibaud bückt sich, zieht aus seinem Stiefel ein Messer und hebt es hoch. »Damit.«

»Und wo willst du ihn töten?«

»Ihr, Magister, werdet mich hinführen.« Kräftig zieht Thibaud die Nase hoch. »Ich werde mich in dieser Kirche verbergen und ihn niederstechen. Direkt vor dem Altar!«

»Der Teufel«, doziert Piers, »nimmt viele Gestalten an. Von Schlangen, von Bären. Und von Wölfen. Der Wolf stürmt los, bleibt aber wie festgebannt. Der Teufel braucht uns, um sein schlechtes Werk zu vollenden.«

Unwillig schüttelt Thibaud sich. »Was redet Ihr da? Ihr werdet mich nicht davon abbringen. Ich bin nach Paris gekommen, um den König zu töten und Jeanne Darc zu rächen.«

»Den König wirst du nicht töten können«, stellt Piers fest.

»Warum nicht?«

»Weil er nicht hier ist.«

Thibaud schluckt, wischt über seine Nase. Das Messer in seiner Hand zittert. »Wo ist er denn?«

Nun lacht Piers. »Könige. Erst wollen sie unbedingt nach Paris, dann fliehen sie, sobald sie können. Er weilt in Chinon. Der Prévot führt seine Geschäfte.«

Alles an Thibaud sackt zusammen, die Wut verschwindet aus den Augen, sein Gesicht erschlafft, die Schultern sinken nach vorne.

»Thibaud, ich habe noch eine Frage. Was bringt es? Jeanne Darc gilt als Ketzerin. Du wirst als Königsmörder in die Geschichte eingehen. Wenn du Gerechtigkeit für sie wünschst, erzähle von ihr. Schweige, solange es nötig ist. Berichte, sobald möglich. Das ist der Weg, ihren Namen reinzuwaschen.«

Nun weint Thibaud, ohne den Rotz abzuwischen, und Piers steht auf, legt ihm die Hand auf das Haar und streichelt darüber, streichelt die Wut und Enttäuschung fort, bis das Zittern endlich nachlässt. »Die Zeit wird kommen. Zunächst brauche ich deine Hilfe, Thibaud. Willst du mir helfen?«

Thibaud schnieft. »Wobei?«

»Wir werden den Wolf jagen. Heute Nacht.«

In den Gassen

Thibaud hat staunend zugesehen, wie Magister Piers alte Lumpen angezogen und sich das Gesicht beschmiert hat. Stumm erledigt er, was Piers ihm aufträgt, hört genau zu, was zu tun ist.

Mitten in der Nacht nehmen sie ihre Beutel und ziehen los. Über ihnen schimmert der Mond, kein Stern ist zu sehen. Kalt und nass dringt der Wind ihnen in den Nacken, Piers hat die Lampe abgedunkelt, gerade so viel, dass sie nicht stolpern. Auf der Rue de la Harpe verlässt Thibaud ihn, verschwindet mit wenigen Schritten in der Dunkelheit. Piers dreht das Licht aus, stampft mit den Stiefeln fest auf, auf und ab, pfeift sogar, auch wenn der Wind die Töne rasch verweht. Thibaud ist in der Nähe, sein treuer Schatten.

Er trampelt kräftig auf, während er sich in Richtung des Flusses bewegt. Und dann, als er fürchtet, sein Plan könne misslingen, hört er etwas. Das Heulen eines Wolfes; wie ein suchendes Rufen in der Nacht.

Piers folgt dem Ruf, wieder trampelt er, bis er ihn sieht. Endlich. Im fahlen Licht erkennt er die Umrisse eines riesigen Wolfs.

Piers bleibt stehen.

Im nächsten Moment stürzt die Bestie auf ihn zu.

Piers rennt.

Er findet seinen Rhythmus, eins zwei, eins zwei, rennt die Straße hinunter, schlägt einen Haken, stürzt in die nächste Gasse hinein, rennt weiter. Hinter sich hört er dumpfe Tritte, hört das Ungetüm knurren. Gehetzt stürmt Piers weiter, schlägt einen weiteren Haken, wird langsamer, bis er geifernden Atem hinter sich hört, rennt die Rue St. Jacques hinunter und springt im richtigen Moment zur Seite, rollt ab und bleibt erst einmal liegen.

Neben ihm hört er ein krachendes Geräusch. Was auch immer hinter ihm her war, ist in die Falle gestürzt. Er hört ein Grollen, hört rasche Schritte. Thibaud ist da.

»Magister? Ich habe den Wolf gebunden.«

Piers atmet kalte Luft ein, schneller als gewohnt, sein Hals schmerzt. Mühsam richtet er sich auf, holt aus dem Beutel die Lampe und entzündet sie.

Vor ihm hockt knurrend ein Hetzhund mit dornigem Halsband. Thibaud wirft ihm einen Brocken Fleisch zu, auf den sich der Hund stürzt, packt die Leine, zieht ihn in Richtung der Kirche und bindet ihn an einer der Säulen fest.

Erst dann treten sie zur Grube. Nicht tief, sie haben nur ein wenig Erde ausgehoben, doch genug, um das Ungetüm zu Fall zu bringen. Piers hebt die Lampe und leuchtet.

Vor ihnen liegt ein riesiger Wolf.

Rasch prüft Thibaud das Seil, bindet die Gliedmaßen, wickelt ein weiteres Seil um den Leib, wuchtet ihn hoch, Piers packt zu, schnaufend ziehen und zerren sie, bis sie das Ungetüm wieder aus der Grube gezogen haben.

Es stinkt nach ranzigem Fett.

Im Licht der Lampe erscheint unter einem Wolfskopf das dunkel gefärbte Gesicht eines Mannes.

»Da siehst du es, Thibaud. Kein Wolf, und doch der schlimmste Wolf von allen.«

»Bindet mich los«, zischt der Mann. »Ich bin ein Jäger des Königs.«

»Und was hast du gejagt?«, fragt Piers. »Menschen, nicht wahr? Natürlich nicht alle Menschen. Den Jungen hast du am Leben gelassen. Nur die Söldner wolltest du töten. Hast den Hund auf sie gehetzt und ganz Paris verängstigt.«

»Die verdammten Écorcheurs.« Der Mann zeigt seine weiß schimmernden Zähne. Er lacht. »Ich habe einige erwischt.«

Piers zieht ein Messer aus seinem Beutel; einen Moment lang steht er da und sieht Furcht in den Augen des Jägers. Erst dann beugt Piers sich hinunter. Vorsichtig schneidet er das festgezurrte Wolfsfell ab. Um den Hals gebunden trägt der Mann einen Zahn und, zu Piers Erstaunen, einen aus Ton geformten Wolfsabdruck. »So hast du uns getäuscht. Nachdem du sie getötet hast, hast du diese Form in den Boden gepresst. Ich wusste, dass etwas mit den Abdrücken nicht stimmt. Es gab zu viele. Wölfe rennen in einer Linie hintereinander. Und auch der Hund hat seine eigenen Spuren hinterlassen.«

»Was passiert mit ihm, Magister?«, fragt Thibaud.

»Das soll der Prévot entscheiden.«

Da lacht der Mann laut auf. Und zischt: »Du solltest mich freilassen, solange es geht. Was glaubst du, wer mich losgeschickt hat, um die Herumtreiber zu töten? Ich sorge für Ordnung, wie der Prévot es mir aufgetragen hat!«

Piers betrachtet ihn, die weiß glänzenden Augen, das gefärbte Gesicht. Die wütend bleckenden Zähne. »Ich verstehe«, murmelt er.

In den Gassen

Piers sitzt neben dem gebundenen Mann und wartet auf das erste Licht. Genug Zeit zu überlegen, was er tun kann. Thibaud ist zum nächsten Wachtturm gelaufen. Bald darauf kehrt er zurück. Zwei Wachmänner folgen ihm.

»Magister?«, fragt einer, offenbar erstaunt über das lumpige Aussehen.

Piers erhebt sich; seine Glieder schmerzen, er spürt den fehlenden Schlaf.

»Ja, ich bin es. Wir haben den Wolf erlegt. Paris ist sicher! Ihr könnt die Tore wieder öffnen! Sagt es allen. Das Morden ist vorüber.«

»Und wer ist das?«

»Dieser Mann«, sagt Piers, »ist ein Jäger des Königs. Seinen Hetzhund haben wir dort hinten angeseilt. Wir mussten den Mann binden. Er hat gebrüllt und uns angegriffen. Kommt ihm nicht zu nahe. Ich fürchte, er hat die Hundswut.«

»Was erzählst du?« Der Mann strampelt, das Gesicht verzieht sich, er wirft den Kopf hin und her. »Das ist nicht wahr! Ich bin ein Jäger des Königs! Bindet mich los!«

»Seht Ihr, wie toll er sich gebärdet? Bringt ihn ins Hôtel-Dieu. Rasch. Dort werden die Schwestern sich um ihn kümmern.«

Der Mann flucht, windet sich, ruft nach Hilfe, doch die Wachmänner packen ihn mit geübten Händen, werfen ihn auf eine Karre und ziehen ihn fort.

Piers und Thibaud tragen das ranzig stinkende Fell des Mannwolfs gemeinsam bis zum Pilori, lassen es dort aufhängen und rufen aus: »Der Wolf ist tot! Paris ist sicher! Ihr könnt die Tore wieder öffnen!«

Es spricht sich herum, schnell wie Wasser, die Nachricht rauscht mit dem Wind, sickert durch die engsten Gassen, verteilt sich von Mund zu Mund. Menschen strömen aus ihren Häusern, viele kommen, um das schwarze Fell des Wolfs anzuschauen, das erste Mal seit Tagen sieht Piers sie lachen, sieht abgemagerte, aber hoffnungsvolle Gesichter. Auch der Prévot wird es sicherlich erfahren.

Paris ist frei.

Historische Anmerkung

Karl der Siebte löste die Probleme mit den plündernden Söldnern schließlich, indem er sie in ein stehendes Heer überführte. Durch diese Reform schwächte er den Einfluss des Adels. Es kam zu einem Aufstand, der Praguerie.

Der Hundertjährige Krieg endete 1453; bis auf Calais eroberten die Franzosen alle von den Engländern kontrollierten Gebiete auf dem Festland.

Der Fall Jeanne Darc (spätere Schreibweise Jeanne d’Arc) wurde in einem Rehabilitationsprozess 1455 wieder aufgenommen. In diesem sagten auch zwei Mönche aus, die damals in Rouen mit ihr gesprochen hatten.

1456 wurde Jeanne Darc post mortem freigesprochen.

Über die Autorin

Sabine Frambach lebt in Düsseldorf und fährt zur Arbeit über die Wupper. Studium der Sozialpädagogik in Nijmegen und der Erwachsenenbildung in Kaiserslautern. Einige Kurzgeschichten und Texte wurden bereits prämiert, u. a. mit dem Bund Essay Preis, dem Marburg Award, dem Wunderwasser Krimipreis, dem Moerser Literaturpreis, dem Freiburger Krimipreis, dem Bad Godesberger Literaturpreis.

Homepage: www.kein-weg.de

Seelen aus Stein - Maximilian Wust

Am Ende fiel es ihm leicht.

Karlian zog sich in seine Gemächer zurück, setzte sich mit einer Karaffe Johannisbeerwein vor seinen Balkon und genoss, wie die Sonne über dem herbstlichen Freising unterging. Dann, kaum war das letzte Gold ihrer Scheibe hinter den Dächern und Bäumen verschwunden, öffnete er die Phiole und ließ ihren Inhalt in seinen Rachen hinabstürzen. Der Schierlingstrunk roch beißend, schmeckte jedoch unerwartet neutral: Wie Wasser mit Heu.

Karlian schmunzelte. Für einen Mann, der sein Leben lang um eben dieses gekämpft hatte, war es ihm überraschend leichtgefallen, es nun nach 52 Jahren zu beenden.

Der Hüne – wie er oft genannt wurde – bewohnte ein luxuriöses Quartier in der Diözese Freisings. Er trug gute Kleider, echte Meisterarbeiten aus Böhmen, und besaß trotz seines fortgeschrittenen Alters eine respekteinflößende Statur mit drohend breiten Schultern. Aber er war schon lange nicht mehr frei gewesen. Oder glücklich. Bis jetzt! Um das zu feiern, füllte er den Becher zum Rand mit Johannisbeerwein.

Da klopfte es. Bruder Paule kam herein. Sein junger, mädchenhaft schlanker Kammerdiener mit Haar wie Stroh überreichte ihm ein versiegeltes Schreiben und erklärte: »Herr, dieser Brief ist eben gekommen. Ich habe aber den Boten nicht bezahlen können.«

Karlian nahm ihn murrend entgegen, brach das Siegel und fragte: »Und warum?« Er hatte es ihm längst gestattet, Kleinbeträge ohne seine Erlaubnis zu entrichten.

»Weil es eine Eilpost gewesen ist. Der Bote steht mit zwei Pferden im Hof.« Was bedeutete, dass dieser sie regelmäßig gewechselt hatte, um ihnen keine Rast gewähren zu müssen.

»Heiliger Veit«, fluchte Karlian und zog einen Münzbeutel aus dem Schreibtisch. »Bezahl ihn! Und störe mich heute nicht mehr! Der Rest des Geldes gehört dir.«

»Herr, das ist mit Sicherheit mehr als Doppelte. Ich–«

»Verschwinde endlich!«

Was Paule tat. Karlian entrollte die Nachricht. Sie war im Schriftdialekt der Böhmer verfasst, den er zwar beherrschte, aber schon lange nicht mehr gesprochen hatte. Sehr lange. Und da er nicht glauben wollte, was er las, tat er es noch einmal. Und noch einmal.

Seine Finger zitterten. Der Teufel wollte ihn anscheinend für seine Dienste entlohnen, bevor er seine Seele bekam.

Ohne weiter abzuwarten lehnte sich Karlian über die Brüstung seines Fensters, schob den Zeigefinger tief in den Rachen und erbrach sich, wieder und wieder. Anschließend trank er den Wein, nur um sich abermals zu erbrechen. Bis der letzte Tropfen Gift aus dem Irrgarten seiner Innereien gewürgt worden war.

Noch vor dem Sonnenaufgang brach er auf.

Prag hatte sich kaum und doch vollständig verändert.

Das musste Karlian verstehen, als er nur neun Tage später auf dem Pferderücken das Westtor passierte. Der immer noch sommerwarme Herbst hatte die Reise leicht gemacht.

Unter der Herrschaft von Johann von Böhmen, des inzwischen berühmten Ritterkönigs, war die Stadt gewachsen, die Häuser noch enger aneinandergerückt. Ganze Viertel schienen in den letzten zwei Jahrzehnten entstanden zu sein. Steinerne Häuserfassaden pferchten sich an steingepflasterte Straßen. Aus den hölzernen Schildern an den Geschäften waren schmiedeeiserne Zunftzeichen geworden.

Aber vor allem anhand der Nähte, so wusste Karlian, erkannte man den Reichtum eines Ortes – und hier wurden die Kleider nur selten geflickt, sogar die der Kesselflicker. Das Silber aus dem Umland hatte die Kassen und die Bäuche gefüllt. Dafür hatte die Moldau zu stinken gelernt. Karlian kannte ihren Geruch noch von früher, doch die jetzt dichter bewohnte Stadt verabreichte ihrem Fluss ein Miasma, das man bis zum Pferdetor in der Nase kitzeln spürte.

Dennoch tat es gut, wieder hier zu sein.

Der Hüne trennte sich von dem Konvoi, dem er sich auf dem Weg hierher angeschlossen hatte und mietete sich in einen Gasthof direkt hinter dem Tor ein. Im Anschluss setzte er seine Reise zu Fuß fort.

Die Strahlen der Mittagssonne spiegelten sich auf den Ziegeln und verliehen der Stadt diese goldene Aura, die nicht einmal Dichter beschreiben konnten. Man musste sie gesehen haben.

Karlian entdeckte ein junges Paar, das in der Vasilavkapelle getraut wurde. Sie blickten sich begehrlich in die Augen, als könnten sie kaum noch erwarten, was heute Abend folgen sollte. Eine Straße weiter lernte das Kind eines Töpfers, wie es den Ton gleichmäßig zu einem Gefäß zu formen hatte. Zwei Jugendliche ärgerten einen Mönch, der betagte Böttcher fütterte seinen noch älteren, zitternden Vater, und auf dem Friedhof verabschiedete sich eine Familie weinend von dem Verstorbenen. Und es duftete: nach Gewürzen und Fleisch, Bratfett, Kalk und Unrat, nach Kohle und Metall. Nach Prag.

Er hatte es nie verlassen, wie Karlian einmal mehr bewusst wurde. Sein Körper war geflohen, aber seine Seele hier verblieben – in den Straßen, durch die er als Kind, Jugendlicher und Ehemann gelaufen war. Zuerst im Spiel, dann einem Mädchen hinterher … und zuletzt des nackten Überlebens wegen.

Das Haus, in dem schon Bedřichs Urgroßvater gelebt hatte, befand sich an der Straße zum nordwestlichen Písek-Tor, direkt in Sichtweite zur – ausgesprochen hässlichen – Kirche des Heiligen Thomas. Dort pferchte es sich gassenlos in eine Häuserreihe.

Karlian trat auf die Türschwelle, von der er nicht geglaubt hatte, dass er sie jemals wieder überqueren würde, und klopfte an. Das schwere Holz verschluckte die Schläge seiner Knöchel, also wiederholte er sie mit der Faust.

Eine Frau, feist und aschblond, öffnete die Tür – nur einen Spalt weit. Karlian überragte die meisten Männer um einen Kopf, und auch wenn sich seine einmal so gewaltige Mähne bereits hinter die Ohren zurückgezogen hatte, so wirkte er immer noch gefährlich.

»Gott zum Gruße«, sagte der Hüne versucht harmlos. Einen Moment lang überlegte er, ob er einen seiner Aliase zu benutzen und sich wieder als Hermann aus Stuttgart oder Heinrich aus Skalitz vorstellen sollte, entschied sich aber dafür, ein Risiko einzugehen: »Ich bin Karlian Hochbaut. Dein Herr hat mich herbestellt.« Bedřich musste lediglich das sein. Sie trug keinen Ring am Finger. »Wie heißt du?«

»Ilžběta«, antwortete die Frau, die nicht gerne sprach. »Er hat Euch nicht angekündigt.«

»Aus gutem Grund. Wo finde ich ihn?«

»Er ist – Ihr solltet vielleicht eintreten.«

Was Karlian auch tat. Das Innere des Hauses war wie ein Pfad des Staunens eingerichtet. Jede Kommode, jedes Gemälde, die Teppiche am Boden und die Vorhänge an der Wand schienen den Blick unterbewusst zur nächsten Sehenswürdigkeit leiten zu wollen. Bedřich bewohnte weniger ein Haus als eine Ausstellung.

Ilžběta führte Karlian in die Stube, setzte ihn an den Esstisch und sich gegenüber.

»Herr Bedřich ist nicht hier«, eröffnete sie. »Ich weiß nicht, wohin er ging, und auch nicht, wann er zurückkehren wird.«

»Ist sein Weib zu sprechen?«, fragte ihr Gegenüber, obwohl es die Antwort längst kannte.

»Frau Elaia und ihr viel zu großer Sohn sind bei seiner Geburt zum Herrgott gegangen. Das war vor vielen, vielen Jahren.«