18,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

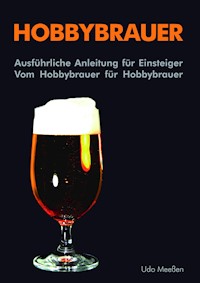

"Der Autor Udo Meeßen ist wohl ein echtes Unikat der noch jungen Hobbybrauerszene in Deutschland. Geboren 1962 in Köln, träumte er als echter Bierliebhaber lange davon, "sein eigenes Bier" zu brauen. Im Juni 2011 war es dann so weit. Mit seinem Alias "TrashHunter" begann er speziell im Hobbybrauer-Forum "hobbybrauer.de" seine Neugier zu befriedigen und sein Wissen zu mehren. Sehr schnell erkannte er, dass "Einsteiger" mit der vorhandenen Literatur doch eher überfordert sind und kam aufgrund seiner wachsenden Erfahrung schnell auf den Gedanken, einen einfachen Leitfaden zu schreiben. Dieser "Leitfaden für Hobbybrauer" zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der Autor selbst alle Höhen und Tiefen durchlebt hat. Er beschreibt auf eine einfache und verständliche Weise den Weg, vom "Einsteiger" zum "Hobbybrauer", der ansprechende Biere jenseits der Massenproduktion selbst brauen kann. Dabei legt der Autor sehr viel Wert auf praktische Erfahrung - Vom Hobbybrauer, für Hobbybrauer. "Wissenschaftliche Abhandlungen gibt es in zahlreichen anderen hervorragenden Büchern, wir leben ein Hobby.", so der Autor. Udo Meeßen ist ein Enthusiast, das liest man in jeder Zeile dieses Buches." Zitat Hans Holle, (Zebulon Bräu, das etwas andere Bier, Wachenheim / Pfalz)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 448

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Hobbybrauer

oder

Wie jedermann mit einfachen Mitteln Bier brauen kann

TrashHunters Leitfaden für Hobbybrauer

Impressum

© 2014 Udo Meeßen

Umschlaggestaltung: Bernd Unger, Agentur poly2pixel Illustration: Max Andre, Udo Meeßen Lektorat, Korrektorat: Jürgen Pangerl

Verlag: tredition GmbH, Hamburg ISBN: 978-3-8495-7503-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Selbst gebrautes Stout im Glas….

Von Udo Meeßen

gewidmet den aktiven Mitgliedern des Hobbybrauer-Forums

www.hobbybrauer.de

welche mich auf dem Weg vom Laien zum Brauer begleiteten.

Mein besonderer Dank gilt Tauroplu, Flying, Gulp, Boludo und Erlenmeyer* für den auf sich genommenen Aufwand, sich das Buch vor Veröffentlichung hinsichtlich sachlich richtiger Darstellung und entsprechendem Feedbacks zu Gemüt zu führen.

Besonders hervorheben möchte die die Leistungen von Koenigsfeld*, welcher es auf sich nahm, das Hauptlektorat zu übernehmen und ein erstes gebundenes Ausnahmeexemplar, sowie 120 Exemplare der von mir signierten Vorabauflage zu produzieren.

Des weiteren waren am Lektorat beteiligt:

Tauroplu, Hagen und Gulp*

Die Bilder zum Buch stammen von Braugnom*, welcher mich einen Brautag lang mit seiner

Canon EOS D60 begleitete und von mir.

*Dies sind die im Forum verwendeten Nicknamen

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Prolog

Einführung

Der Stein der Weisen ?

Aufbau des Buches:

An wen richtet sich dieses Buch ?

Rechtliche Grundlage:

Schmeckt selbst gebrautes Bier ?

Die drei Stufen des Brauens

Was ist Bier ?

Die erste Stufe. Extraktbrauen mit fertig gehopften Bierkits

Die Grundausstattung

Das erste Bierkit

Grundsatzkapitel: Saubere Flaschen

Ich rede vom Flaschenspülen

Grundsatzkapitel: Speisen des Bieres und Nachgärung

Nachgärung und Reifung

Die Verkostung / Die Wöchnerinnen

Bierkitbrauen, die Schnellübersicht

Die zweite Stufe, Malzextrakt und Hopfenkochen

Hopfenkochen

Würzebruch abschöpfen

Hopfengaben

Der Whirlpool

Nachisomerisierung

Hopfenseihen

Abkühlen der Würze

Stammwürze, was ist das ?

Schnellübersicht, Malzextrakt-Brauen

Die dritte Stufe. Das Vollmaische-Brauen (All-Grain)

Grundsatzkapitel Malze:

Berechnungen zur Schüttung

Berechnung der Brauwassermengen

Grundsatzkapitel Hopfen

Bitterung berechnen

Läuterbottich im Eigenbau

Das erste Vollmaische-Rezept

Grundsatzkapitel Rasten

Grundsatzkapitel Abmaischen

Grundsatzkapitel Schroten

Grundsatzkapitel Maischen

Grundsatzkapitel Läutern

Schnellüberblick Maischebrauen:

Ein Brautag in Bildern

Zwischenwort zu den Folgekapiteln

Das Braubuch Braugang / Rezept Nr,

Berechnung der Sudhausausbeute. Wie erfolgreich habe ich gebraut ?

Läuterkatastrophe bei Kleinsuden

Grünschlauchen

Rührwerk im Eigenbau:

Die Evolution des Rührwerks

Temperatursteuerung beim Maischen mittels Sensoren und Auswertungsschaltungen

Würzekühler im Eigenbau

Micro-Brauerei im Überblick

Fehlgeschmäcker im Bier

Noch ein Wort zum immer wieder angefragten Thema „Methanol“

Das letzte der großen Probleme, die Autolyse

Ernten und Strippen von Hefe

Ernten von Hefe aus den Hochkräusen

Ernten von Hefe aus dem Geläger (Sediment im Gäreimer)

Strippen von Hefe aus Bierflaschen

Waschen und Pflege der Hefe

Die verschiedenen Bierstile

Konditionierung des Malzes vor dem Schroten

Die ewige Frage nach der Wasserqualität

Absteigende Infusion

Maischehopfung

Kurzer Abriss der Maischeverfahren

Infusion

Bottichmaische

Dekoktion

Kesselmaische

Single Batch

Batch-Sparking

Abfüllen in Partyfässchen

Abfüllen und Lagerung in Fässern

Wann reinigt man Fässer am einfachsten ?

Kann ich mein Bier auch in richtige Bierfässer füllen ?

Die Deckel von CC- und NC-Fässern sind Druckdeckel

Umdrücken

Die passenden Etiketten für das eigene Bier

Überlegungen zur Größe der Brauanlage

Rezepte aus meiner eigenen Bierküche

Das unsterbliche Rezept

Grundsatzkapitel: Privates Bierbrauen in Deutschland und Meldepflicht

Nachgedanken zur Behandlung von Hobbybrauern durch die Behörden

Persönliche Bemerkung zum Reinheitsgebot

MattMill®, hochwertiges Braugerät „made in Germany“

Warum ist Heimbrauen in Deutschland weitestgehend unbekannt ?

Alternative Brauverfahren / Brauen mit dem Speidel Braumeister® 50 Liter

Fachbegriffe / Glossar / Stichwortverzeichnis

Internetpräsenzen mit wertvollen Informationen und Einkaufsmöglichkeiten

Typische, immer wieder gestellte Einsteigerfragen und passende Antworten

Das Basteln nimmt kein Ende

Das Rezept für meinen ersten Sud in der 60-Liter-Klasse, ein Weizendoppelbock

Über den Autor

Sponsoren und Förderer des Buches und seiner Publikation

Raum für Ihre Notizen:

Prolog

Auszug aus meiner Antwort an den Administrator des Forums www.hobbybrauer.de, welcher sich nach meiner Bitte, eine erste Probelesung des Buches vorzunehmen, besorgt zeigte, ich könnte mich mit dem Verfassen und meinen Plänen zur Veröffentlichung in unnötige Kosten stürzen oder mir gar selber ein Bein stellen:

„Moin Tauroplu,

zunächst einmal Danke für Deine offenen Worte. Es sind ehrliche Worte und deshalb kann, darf und will ich Dir keines dieser Worte übel nehmen.

Aber ich sehe mich genötigt, Deiner - sicher angebrachten - Sorge ein Wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Ich schreibe dieses Buch nicht, um damit berühmt oder reich zu werden, ich bezweifle sogar, dass ich einen ordentlichen Verleger dafür finden könnte, denn - wie Du selber schon sagtest - es gibt bereits einen ordentlichen Batzen fundierter Fachliteratur, wie zum Beispiel vom Hubert Hanghofer.

Ich schreibe dieses Buch, um meine Erfahrungen und das sich ständig vergrößernde Wissen zu sammeln und es in einer Form zu präsentieren, welche es erlaubt, den “Sprung ins kalte Wasser” zu wagen und anzufangen, Bier zu brauen.

Meine derzeitige Vorstellung bezüglich des Vertriebes sieht so aus, dass ich - bei meinem Schwager, welcher eine Druckerei betreibt - ein kleines Kontingent in Form eines Paperpacks (Taschenbuch) drucken lasse, um es schlicht und ergreifend als Geschenk für Interessierte zu verwenden. Darüber hinaus werde ich es dann wohl als PDF zum Download zur Verfügung stellen und Nichts dafür verlangen, aber den “Donate per payPal”-Button in die entsprechende Webseite mit einbauen.

Vielleicht kommt ja doch der eine oder andere Öre dabei rum. Dies allerdings ist faktisch Nebensache.

Und wenn sich dann Jemand dazu bewegt fühlt, das Buch in eine andere Sprache zu übersetzen um es auch andersprachigen zur Verfügung zu stellen, dann wäre das natürlich traumhaft.

Was das “erst ein Jahr dabei” betrifft… :)

Es geht nicht um die neuesten Erkenntnisse, es geht auch nicht um eine wissenschaftlich fundierte Sammlung von Informationen wie im Narziss oder in Hanghofers Büchern.

Nein, es geht um das Machen, um das Machen mit einfachsten Mitteln. Eben um das Machen, wie ich es auch gemacht habe und mache.

Es soll ein Leitfaden sein, welcher dem Leser offenbart mit wie wenig Aufwand es doch unterm Strich möglich ist, Bier zu brauen und zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen. Es soll ein Leitfaden sein, welcher dazu ermuntert, es selber zu probieren um dann vielleicht dem Brau-Virus zu verfallen.

Ich stelle immer wieder fest, dass Neulinge im Forum (Brauneulinge) absolut Null Ahnung haben und blindlings in die Materie stolpern, bzw. mit angelesenem Wissen überflutet einsteigen und von Null auf Braumeister im ersten Sud wollen, sich dabei aber hoffnungslosverzetteln und schnell den Überblick verlieren.

Auf der anderen Seite sehe ich, dass ich - mit Unterstützung der Mitglieder des Forums - mit meinem recht simplen, minimalistischem Gerät und einer klaren Struktur (Planung / Vorgehensweise) in der Lage bin, Biere zu brauen, welche mir schmecken und die mir Freude machen.

Und dieses Konzept der klaren Struktur und Planung in Verbindung mit minimalistischer Ausstattung - Politik der kleinen Schritte - möchte ich (der ich ja sowieso gerne schreibe) in klar verständlichen Worten in einem Buch zusammen fassen um zukünftigen Jungbrauerinnen und Jungbrauern den Weg zu ebnen.

Ich erhebe nicht den Anspruch, nach nur einem Jahr alles zu wissen oder alles verstanden zu haben. Aber ich erhebe den Anspruch, das was ich tat und tue, sehr wohl verstanden zu haben und in der Lage zu sein, ein handwerklich gutes Bier zu brauen.

Es gibt meines Erachtens viel zu wenig Heim- und Hobbybrauer in unserem Lande und ich mag mir nicht vorstellen, wie viele Menschen es eigentlich gerne einmal machen würden, sich aber von vorne herein nicht daran wagen, weil in den Köpfen das Bild des meisterlichen Handwerks voller mystischer Formeln und unverständlicher Regularien existiert.

Wenn mein Buch dazu beiträgt, jenseits der hochqualifizierten Fachliteratur, das Brauen als Solches zu entmystifizieren und daraus auch nur eine Hand voll neuer Heimbrauer hervor gehen, dann soll mir das genügen.

Es ist meine Leidenschaft, meine Leidenschaft für das Brauen, welche mich treibt. Nicht umsonst bin ich so oft wie möglich im Forum und versuche den oftmals verzweifelten und vor der Kapitulation stehenden Fragestellern mit Rat zur Seite zu stehen.“

….tja, und dann wurde doch eine richtige Verlagspublikation daraus……weil über 4.000 Downloads des noch unfertigen Werkes von meiner Homepage, ungezählte Mails zumeist positiven Inhaltes – natürlich gab es auch Kritik und Ablehnung -, sich häufende Anfragen von Einsteigern, welche mehr wissen wollten und darüber hinaus die immer öfter im Forum Neulingen gegenüber ausgesprochene Empfehlung „Lade Dir Udos Buch herunter“, eine deutliche Sprache sprechen. Der Bedarf ist vorhanden und das Buch geeignet Einsteigern den Weg zu ebnen und die zahlreichen Klippen auf dem Weg zum eigenen Bier zu umfahren.

Einführung

Dieses Buch soll keine Abhandlung über die detaillierten lebensmitteltechnischen und chemischen Prozesse des Brauhandwerks sein. Hierzu gibt es zahlreiche, wissenschaftlich fundierte Publikationen deren Inhalte unverändert Bestand haben und nicht nochmals mühsam erläutert werden müssen.

Ziel dieses Buches ist es vielmehr, dem geneigten Leser aufzuzeigen, dass im Grunde genommen Jedermann mit wenig technischem Aufwand in der Lage sein kann, Bier zu brauen.

Letztlich hat das Brauen von Bier im eigenem Haushalt oder im Gemeindebrauhaus in Deutschland eine sehr lange Tradition, welche nach dem Zweiten Weltkrieg und den daraus resultierenden Wirren des Wiederaufbaus von einer starken, finanzkräftigen Brauindustrie zu verdrängen versucht wurde. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts überließ man das Brauen nicht den gewerblichen Brauereien, sondern braute selber daheim oder im Gemeindebrauhaus. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch eine Novelle des Biersteuergesetzes, an welcher nach Auffassung des Autors die gewerblichen Brauereien im Deutschen Brauerbund maßgeblich beteiligt waren, das Heimbrauen in eine rechtliche Schattenzone gedrängt. Während dann ganz Deutschland auf den Wiederaufbau konzentriert war, ging das Heimbrauen den Weg des Vergessenen und die Brauereien nahmen das Ruder in die Hand.

Und eines ist ganz sicher und muss deutlich heraus gestellt werden….

Die „Alten“, welche über Jahrhunderte hinweg Bier daheim oder in Gemeinschaftsbrauhäusern brauten und damit ihre Familien versorgten – über Jahrhunderte war Bier DAS Grundnahrungsmittel schlechthin, weil es besser als das normale Wasser aus den Brunnen war und selbst Kindern gab man es alltäglich (früher hatte das Bier ungleich weniger Alkohol als heutzutage) – wussten nicht um die komplexe Bierchemie, aber sie wussten bereits, wie man gutes Bier macht.

Dazu wird das notwendige Wissen vermittelt, ohne den Leser mit hoch wissenschaftlichen Aussagen zu malträtieren. Notwendige Berechnungen werden auf das mindest notwendige Maß reduziert. Die komplexeren, vom Nicht-Theoretiker und Macher als nervig empfunden Berechnungen lassen sich allesamt durch eine großzügige Auswahl, zuverlässig arbeitender und im Internet frei verfügbarer Programme erledigen. Da der Autor dieses Buches es genau so handhabt, wird also auf die Rechnerei nur bis zu einem bestimmten Punkt eingegangen.

Dies ist der Punkt, welcher notwendig ist um das allgemeine Verständnis aufzubauen.

Darüber hinaus wird dann auf die entsprechenden verfügbaren Programme verwiesen. Frei nach dem Motto „Warum das Rad neu erfinden, wenn es das schon gibt.“

Es ist also ein Buch für Macher und Praktiker. Die Theorie steht - sofern zulässig - im Hintergrund.

Wichtig: In diesem Buch werden Reinigungsverfahren beschrieben, bei denen ätzende Chemikalien zur Anwendung kommen. Es sollte sich von selbst verstehen, dass Sie grundsätzlich geeignete Schutzkleidung und Augenschutz tragen und sich vor Verwendung von Chemikalien / Reinigungsmitteln die Herstellerhinweise gründlich durchlesen. Zulässige Chemikalien sind meines Erachtens ChemiPro Oxi®, Zitronensäure, reine Soda und Natron. Alles Andere ist zu scharf und gehört in die Hände von Fachleuten.

Meine Brauanlage im Februar 2012. Inzwischen hat sich Einiges geändert. Vor Allen ist das PC- Netzteil aus der Brauanlage verbannt. PC-Netzteile sind gefährlich, ich rate von deren Verwendung als Braugerät dringend ab.

Der Stein der Weisen ?

Sicher ist es richtig, dass diverse von mir beschriebene Techniken von anderen Brauern anders gehandhabt werden. Einige Themen werden auch im Forum zuweilen recht kontrovers diskutiert.

Ich kann aber nur das beschreiben, was ich selber mit Erfolg praktiziere.

Viele Aspekte des Brauens münden letztlich in eine Form von „Glaubensfrage“, welche nicht generell zu beantworten ist. Persönliche Neigung und Erfahrung spielen bei diesen Glaubensfragen eine zu große Rolle als dass man sie pauschal beantworten könnte. Die in diesem Buch beschriebenen Methoden und Vorgehensweisen sind jedoch erprobt und ich wende sie regelmäßig an. Sie funktionieren also mit Erfolg. Mithin wäre es unsinnig, würde ich mich innerhalb des Buches auf Beschreibungen von Methoden einlassen, welche ich nicht selber praktiziere.

Im Vorfeld der Publikation des Buches wurden im Forum auf www.hobbybrauer.de Stimmen laut, welche bemängelten, dass das Buch einzig an der Konfiguration meiner Brauanlage orientiert sei.

Dies ist sicher richtig, aber ich kann nur ausgehend vom mir zur Verfügung stehenden Equipment schreiben, denn es wäre unsinnig über die Verwendung von Ausrüstung zu schreiben, welche ich niemals verwendet habe.

Darüber hinaus sind sämtliche Handgriffe und Vorgehensweisen problemlos portierbar,

Ob ich meine Würze in meinem Kessel auf der Induktionsplatte koche, oder ob Brauer „Musterbrauer“ seine Würze in einem Einkocher oder Kessel auf offenem Holzfeuer kocht, macht lediglich in der Handhabung des Gerätes, nicht aber in der grundsätzlichen Vorgehensweise einen Unterschied.

Ich behaupte an dieser Stelle ruhigen Gewissens, dass Sie sämtliche zum Brauen gehörenden Arbeitsschritte problemlos auf Ihre spezifische Gerätschaft übertragen können.

Insgesamt betrifft diese Thematik letztlich lediglich die Ausrüstung in der zweiten und dritten Stufe. Für den Einstieg reichen simpelste Mittel und da dürften die größten Unterschiede lediglich in den Dimensionen liegen.

Ich war – öffentlich bekundet – bestrebt, Beschreibungen von Vorgehensweisen anderer Brauer auf Grundlage derer spezifischen Brauanlagen in das Buch zu integrieren um den Leitfaden umfassender zu gestalten und Ihnen die Wahl des für Sie passenden Gerätes zu erleichtern. Entsprechende Beiträge von Co-Autoren sollten also solche gekennzeichnet und – sollte der Verfasser des spezifischen Beitrages sich einverstanden zeigen – auch deutlich mit seinem Namen versehen werden. Letztlich gab es dann lediglich einen Gastbeitrag.

Auch werden sachliche Inhalte aufgrund unterschiedlicher Interpretationen und / oder Erfahrungswerte zuweilen selbst in der Fachliteratur unterschiedlich dargestellt. Bezüglich derartiger Inhalte kann ich nur das wiedergeben, was von mir als richtig bewertet worden ist. Dies betrifft vor allem diverse Berechnungen, welche ich anhand gängiger Faustformeln vornehme. Unterschiedliche Aussagen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen sind bei Weitem keine Seltenheit. Letztlich sind aber die aufgrund der unterschiedlichen Lösungsansätze erzielten Ergebnisse nur marginal voneinander abweichend, so dass Sie davon ausgehen können, dass die von mir beschriebenen Berechnungen Sie am Ende auch zu befriedigenden Ergebnissen führen werden. Keine Sorge, Sie müssen kein Mathematiker sein um die notwendigen Berechnungen durchführen zu können und insgesamt hält sich die Rechnerei sehr in Grenzen. Das Machen steht beim Brauen im Vordergrund. Und dieses Machen bereitet eine Menge Spaß.

Das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Brautages des Hobbybrauer-Stammtischs Rhein-Main. Ein hochprozentiges Wit-Bier, der „Gallische Hammer“, gebraut nach einem alten belgischen Rezept. Das Rezept erhielt ich Mitte der 80er vom Betreiber einer Kleinbrauerei in der Nähe von Brüssel handschriftlich notiert. Abgefüllt haben wir in 0,7l-Champagner-Flaschen und 0,33l-Stuppis.

Der Hobbybrauer-Stammtisch Rhein-Main findet am jeweils zweiten Samstag eines Monats im Dorfgemeinschaftshaus, Herrnacker 3, 61276 Neuweilnau statt. Die genauen Termine werden im Aktivitäts-Kalender des Hobbybrauer-Forums www.hobbybrauer.de regelmäßig veröffentlicht.

Aufbau des Buches:

In diesem Buch finden Sie zum einem die Kapitel über die verschiedenen Abschnitte des Brauens und darüber hinaus sogenannte Grundsatzkapitel.

Der Inhalt dieser Grundsatzkapitel gilt für alle Stufen des Brauens und beschreibt grundsätzliche, immer wieder kehrende Abläufe. Die Aussagen in den Grundsatzkapiteln sollen es Ihnen leichter machen.

Nehmen Sie bitte die Aussagen der Grundsatzkapitel sehr ernst und verinnerlichen Sie sich die Inhalte.

Innerhalb des Textes treffen Sie außerdem auf kursiv geschriebene Passagen. Diese Passagen sind Gedankengänge meinerseits, welche bestimmte Inhalte aus meiner persönlichen Sicht wiedergeben.

Außerdem finden Sie immer wieder …

… gerahmte Textpassagen. Diese Passagen enthalten wichtige Leitsätze oder Anmerkungen, welche Sie sich zu Herzen nehmen sollten oder auf deren Grundlage Sie eine persönliche Entscheidung fällen müssen. Sie enthalten unter anderem auch wichtige Grundsatzaussagen oder Anmerkungen bezüglich des Brauwesens. Sie sind das Synonym zu mit Textmarkern markierten und hervorgehobenen Textpassagen. Auch die notwendigen Formeln erscheinen in solchen Rahmen. Je dicker der Rahmen, desto wichtiger der Inhalt des Kastens.

Fett geschriebene Passagen fordern Sie letztlich auf, die Inhalte sehr bewusst zu Kenntnis zu nehmen und sich zu verinnerlichen. Sie beinhalten oftmals Warnungen oder Hinweise von Tiefgang, vergleichbar mit dem erhobenem Zeigefinger.

Soweit Persönlichkeiten, auf deren Wirken und Aussagen ich in diesem Buch Bezug nehme, bereits in der Öffentlichkeit stehen (z.B. Buchautoren) oder ihr Wissen auf eigenen Internetpräsenzen zur Verfügung stellen, erlaube ich mir, deren Namen zu nennen.

Alle anderen Personen, welche mir auf meinem Weg zum Brauer über das Forum zur Seite standen, werden nur mit dem dort verwendeten Nicknamen erwähnt.

Genannte Namen von Herstellern sind eingetragene Warenzeichen, sind mit dem ® gekennzeichnet und werden als Empfehlungen genannt.

Soweit der Bezug zu im Internet verfügbaren Inhalten hergestellt wird, distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von sämtlichen auf den Webseiten dargestellten Inhalten jenseits der eigentlichen Thematik. Ich verweise also ausschließlich auf von mir als empfehlenswert eingestufte Internet-Shops für Braubedarf (Rohstoffe, Zutaten und / oder Gerät), öffentlich verfügbare fachliche Auseinandersetzung mit der Materie des Brauens oder Webseiten, welche die Verwendung oder den Download von Software für den Hobbybrauer ermöglichen. Bezüglich der Nennung von Internetshops für Brauer-Bedarf stelle ich hiermit fest, dass ich in keiner persönlichen Beziehung mit den Betreibern der Angebote stehe und für deren Nennung keinerlei Provisionen oder Vorteile erhalte. Ich nenne diese Anbieter aus der Überzeugung heraus, dass man bei Ihnen gut beraten und bedient wird, weil ich selber dort Kunde bin. Die am Ende des Buches befindlichen ganzseitigen Anzeigen publiziere ich, da die Anbieter die Publikation des Leitfadens für Hobbybrauer aktiv finanziell unterstützen.

An wen richtet sich dieses Buch ?

An jeden, der Bier mag und gerne mehr an Vielfalt und Geschmack als die Bierindustrie uns bietet, haben möchte.

An jeden, der ein interessantes, spannendes und vielfältiges, dauerhaftes Hobby von großem Nutzwert sucht. Bier als Endprodukt eines Hobbys ist eine tolle Sache, denn man kann es trinken. Man hat also etwas davon.

Dabei ist es egal, ob das neue Hobby von einem Mann oder einer Frau angegangen wird. Im Gegenteil. Ich ermutige auch die Frauen dazu, sich dafür zu interessieren. Denn beim Brauen gibt es nichts, was nur ein Mann könnte oder sich einer Frau verschließt. Und da die Frauen den Männern statistisch und auf Grundlage meiner persönlichen Beobachtungen im Bierkonsum in nichts nachstehen, gibt es keinen Grund, warum nicht auch Frauen selber brauen sollten.

Eines der letzten Kapitel dieses Buches – der bereits erwähnte, einzige Gastbeitrag - befasst sich mit dem Speidel – Braumeister®, einer Malzrohr-Brauanlage. Verfasst wurde es von einer aktiven Hobbybrauerin.

Die niederländiche Brauere „de Eem“, ein Traditionsbetrieb, vertreibt die „Tasty Lady“, gebraut von 5 Brauerinnen, welche ihr Handwerk sehr gut verstehen. De Eem hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Frauen das Bier näher zu bringen und setzt dabei auf das Handwerk von Frauen. Und die Rechnung geht auf, „Tasty Lady“ ist meines Erachtens eines der besten India Pale Ale (britischer stark gehopfter Bierstil, sieh Kapitel „Die verschiedenen Bierstile“) aus niederländischer Produktion.

Rechtliche Grundlage:

Grundlage des privaten Brauens in Deutschland ist das Biersteuergesetz, welches es jedem Bürger gestattet an seinem Wohnsitz pro Jahr 200 Liter Bier für den eigenen Bedarf zu brauen, ohne dafür Biersteuer zahlen zu müssen.

Dieses Recht ist im Gesetz verbrieft und nach Ansicht des Autors viel zu wenigen bekannt. Und weil es nicht bekannt ist und zudem die meisten glauben, Bier zu brauen, sei eine unheimlich komplizierte Angelegenheit, brauen viel zu viele nicht und besorgen sich halt ihr Bier im Getränke- oder Supermarkt.

Bier, welches leider nur zu oft um des schnellen Euros willen lieblos gebraut, gefiltert, geklärt und zuweilen sogar pasteurisiert wird. Einheitssuppe, phantasielos gebraut und vom Geschmack her auf einen Standard eingestellt.

Ich nenne dies – vermutlich auch zurecht - „Bier aus Massenbierhaltung“

Bevor Sie Ihr erstes selbst gebrautes Bier angehen, lesen Sie sich bitte unbedingt das Grundsatzkapitel über „Privates Bierbrauen in Deutschland und Meldepflicht“ durch und melden dann Ihre Brautätigkeit an. Sie dürfen In Deutschland zwar selber Bier brauen, unterliegen dabei aber der Kontrolle durch das für Ihren Wohnsitz zuständige Hauptzollamt.

Niemand darf Ihnen das private Brauen untersagen, Heimbrauen ist nichtgenehmigungspflichtig. Sie dürfen so oft sie wollen brauen und sind auch nicht in der Menge beschränkt. Aber, sie müssen das HZA informieren und jeden Liter, den Sie mehr als die jährliche Freimenge von 200 Litern brauen, versteuern.

Ein 200µ - Hopfenfilter. Er trennt Bierwürze von unlöslichen Bestandteilen.

Schmeckt selbst gebrautes Bier ?

Das Bier auch trotz Einhaltung des so gerne zitierten Reinheitsgebots interessant schmecken kann und keine Einheitssuppe sein muss, beweisen unzählige sogenannte Mikrobrauereien und Hobbybrauer in aller Welt, welche Biere produzieren, die dem Genießer nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Die Antwort ist also grundsätzlich: Ja, es schmeckt. Und zwar üblicherweise sehr gut.

Wenn ich Gelegenheit dazu habe, erwerbe ich Biere um sie zu verkosten. Leider – und ich betone dieses „leider“ - enden die Verkostungen der meisten gewerblich produzierten Biere damit, dass ich kaum ein gutes Haar an ihnen lasse. Auf der anderen Seite steht eine Unzahl zwischenzeitlich von mir verkosteter Biere von Heim- und Hobbybrauern, welche von mir in höchsten Tönen gelobt wurden, bzw. zumindest keinen negativen Eindruck bei mir hinterließen.

Wir Hobbybrauer verkaufen unsere Biere nicht, das würde uns zu Gewerbetreibenden machen, aber wir halten Treffen ab, bei denen wir gemeinsam die Resultate unseres Wirkens verkosten.

Während meiner „Bier-Wanderjahre“ - ich war von Berufs wegen kreuz und quer in Europa unterwegs – habe ich keine sich bietende Gelegenheit ausgelassen, Biere zu verkosten. In den BeNeLux-Staaten gibt es unzählige kleine Brauereien, Gasthofbrauereien und privat Brauende, deren Biere ich immer als sehr gut schmeckend befunden habe. Wieder in heimischen Gefilden, wurde ich dann mit dem Angebot der gewerblichen Brauereien konfrontiert und so richtig schmecken wollte es mir dann oft nicht.

Der Wunsch mein eigenes Bier zu machen, war schon uralt. Allein, meine Arbeit ließ mir keine Zeit dazu. Erst im Juni 2011 gelang mir endlich der Sprung und ich habe es bis heute nicht bereut.

Jede Flasche mit Selbstgebrautem ist ein Erlebnis, ein Genuss.

Schlechtes, ausdrucksloses oder fades Bier habe ich noch nicht zustande gebracht. Und selbst die wenigen Biere, welche mir nicht so schmeckten wie ich sie mir vorgestellt hatte, waren noch deutlich besser als die industriell gefertigten Biere. Darüber hinaus bewies sich immer wieder, dass ein Bier aus eigener Produktion, welches mir nicht so richtig schmecken will, mit Sicherheit bei einem anderen auf Wohlgefallen stößt.

Klarstellung:

Ich behaupte nicht und will auch nicht so verstanden werden, dass grundsätzlich alle in Deutschland kommerziell hergestellten und angebotenen Biere geschmacksneutral, phantasie- und herzlos gebraut sind.

Aber der größte Teil der industriell produzierten Biere ist leider Einheitssuppe ohne eigenen Charakter und beliebig austauschbar. Der für das Bier erhobene Verkaufspreis stellt inzwischen leider kein Qualitätsmerkmal mehr dar. Viele sehr günstige Biere stehen den teuer verkauften qualitativ in nichts nach und sind zuweilen sogar erheblich besser.

Meine Beobachtung ist, dass zwischen der Größe des Marktanteils, bzw. der regionalen Verbreitung und der Qualität ein unmittelbarer Bezug besteht. Um es vereinfacht auszudrücken: Je größer der Konzern und vor Allen sein Werbebudget, desto trauriger das Produkt. Ein großer Konzern ohne großes Werbebudget hingegen, punktet immer wieder bei Blindverkostungen mit seinen „Billigbieren“. Dreimal dürfen Sie raten, wie der heißt ;-)

Die drei Stufen des Brauens

In diesem Buch wird nach einem kurzen Exkurs in die Eigenschaften des Bieres und Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Rahmenbedingungen zunächst das Vergären von gehopftem Malzextrakt (Bierkits) zu Bier, dann das Hopfen von Malzextrakt mit anschließender Gärung und letztlich das Erzeugen des Malzextraktes, das sogenannte Maischen, mit den dann folgenden Schritten beschrieben. Kern der Ausführungen ist dabei die Darstellung der benötigten Gerätschaften und Mittel, welche eine Mikrobrauerei / Heimbrauerei benötigt um aus einfachsten Zutaten mit ein wenig Aufwand und Elan die leckersten Biere jenseits der Massenbierhaltung zu erzeugen.

Die notwendigen Anschaffungen für die Ausrüstung des Brauers werden dabei in kleinen Schritten, dem jeweiligen Stand entsprechend getätigt. Sie erwerben also immer nur die Gerätschaft, welche auch tatsächlich für die aktuelle Stufe, in welcher Sie sich gerade bewegen, notwendig ist.

Die drei Stufen bauen aufeinander auf. In der jeweils höheren Stufe übernehmen Sie selber die Tätigkeiten, welche zuvor Andere für Sie übernommen haben. In der dritten Stufe führen Sie dann den kompletten Brauvorgang vom Anfang bis zum Ende durch.

Was ist Bier ?

Ganz vereinfacht ausgedrückt, ist Bier mittels Hefe zu einer alkoholhaltigen Flüssigkeit vergorenes Zuckerwasser.

Zuckerwasser ?

Ein Typisches Bierkit. Extrakt in der Dose, ein Tütchen Hefe und eine Anleitung

Jawohl, Zuckerwasser.

Bier entsteht, indem der Brauer während des Maischens aus Malz die Stärke herauslöst und diese durch Enzyme in Maltose, welche letztlich nur ein sogenannter Zweifachzucker ist, umwandelt.

Diese Maltose wird als Futter für Hefe verwendet.

Die Hefe verstoffwechselt den Zucker und daraus entsteht als Ausscheidungsprodukt zu (grob gerechnet) 50% Alkohol und 50% CO2. Dieses hydratisiert in Wasser zur Kohlensäure (H2CO3), wobei das Gleichgewicht stark auf der Seite von Wasser und CO2 liegt. So kommt die Kohlensäure als aufsteigende Gasperlen in das Bier.

Hefe macht also aus Zuckerwasser Bier.

Das Zuckerwasser erzeugt der Brauer, indem er Malz in Wasser bestimmten Temperaturen aussetzt, um die Stärke aus dem Malz zu lösen und enzymatische Prozesse anzuregen, welche diese Stärke in Maltose (Zucker) umwandeln.

Das bereits erwähnte Malz ist nichts anderes als Getreide – in der Hauptsache Gerste – welches vom Mälzer zum Keimen gebracht wird. An einem bestimmten Punkt der Keimung wird der Prozess unterbrochen und das Getreide getrocknet. Hernach heißt es dann Malz und ist die Grundlage für Bier.

Per Definition ist Bier ein jegliches alkoholhaltiges Gebräu, welches aus Stärke gewonnen wird. Insoweit ist z.B. auch die Bezeichnung Reiswein für Sake falsch, denn für Sake wird die Stärke aus dem Reis gelöst, in Zucker umgewandelt und dann vergoren. Sake ist also im strengen Sinne ein Reisbier. (Welches allerdings nicht gehopft wird.)

Ein weiteres neuzeitliches Merkmal von Bier ist, dass das Zuckerwasser mit Hopfen gekocht wird, um es immun gegen Mikroorganismen zu machen, es zu bittern und zu aromatisieren. Ohne den Hopfen würde ein Bier nur nach Malz schmecken und wäre nicht sehr lange haltbar. Bevor man den Hopfen kannte, wurde das Bier mit Gewürzen und Kräutern, sogenannter Grut gewürzt, um ihm Aroma zu geben. Die Haltbarkeit und typische Bitterung aber erhält es erst durch den Hopfen.

Wein hingegen setzt die Vergärung von Fruchtzucker voraus. Beim Wein wird der bereits in den Früchten vorhandene Zucker vergoren. Der Zucker muss also nicht erst aus Stärke gewonnen werden. Und das ist der Unterschied zwischen Bier und Wein.

Um Wein zu erzeugen reicht es, - sehr vereinfacht ausgedrückt – Früchte zu zermatschen, die feststofflichen Anteile von der zuckrigen Lösung (Saft) zu trennen und den Saft mittels Hefe zu vergären. Beim Wein wird die Haltbarkeit innerhalb gewisser Grenzen durch einen im Grundsatz deutlich höheren Alkoholgehalt gewährleistet.

Um Bier zu erzeugen, muss der Zucker, welcher die Grundlage eines jeden vergorenen Getränkes darstellt, erst vom Brauer selber aus Stärke erzeugt werden.

Die extrem vereinfachte Grundformel lautet also: Malzzucker / Maltose + Hefe → Bier

Sicher ist es richtig, dass nicht nur Maltose als Zuckerart im Bier eine Rolle spielt. Im Bier verbleiben nach der Gärung auch noch unvergärbare Zuckerarten, sogenannte Dextrine und Grenzdextrine. Und natürlich tragen noch zahlreiche andere Stoffe zum Gesamtbild eines Bieres bei, denn Bier hat Aroma und Farbe und noch einige weitere Eigenschaften. Hinsichtlich der vereinfachten Grundformel spielen aber zunächst lediglich die vergärbaren Zucker eine Rolle, denn ohne die Fähigkeit der Hefen diese Zuckerarten durch den eigenen Stoffwechsel in Alkohol und CO2 umzusetzen, gäbe es niemals Bier.

In den folgenden Kapiteln will ich aufzeigen, wie man sehr einfach Bier brauen kann.

Und weil die Begeisterung für eine Sache unter Umständen nach kurzer Zeit – aus welchen Gründen auch immer – wieder verloren geht, werde ich darstellen, wie man die ersten Schritte mit kleinst möglichem Aufwand unternehmen kann. Kommt man dann zu dem Schluss, dass man nicht weiter brauen möchte, hat man geringfügige Verluste und es schmerzt nicht wirklich in der Brieftasche. Entscheidet man sich hingegen dafür, weiter zu brauen und den jeweils nächsten Schritt zu gehen, ist das im vorherigen Schritt erworbene Equipment integraler Bestandteil des neuen Schrittes, somit bleibt der Wert der Anschaffung erhalten.

Das Tolle dabei ist, dass die Investitionen - anders als bei vielen anderen Hobbys - tatsächlich mit den Ansprüchen wachsen und man nicht von Anfang an genötigt ist, notwendige teure Grundausstattung zu erwerben.

Ganz nebenbei bemerkt … Brauen hat viel mit Tüfteln zu tun. Man kann sich jegliches Zubehör, jegliche Ausstattung bis hin zur kompletten Brauanlage fertig konfektioniert kaufen. Man kann aber auch zahlreiche Dinge selber bauen, oder gar vollkommen übliche Haushaltsgeräte ohne großen Aufwand hierfür umfunktionieren.

Hobbybrauer zeichnen sich dementsprechend unter anderem dadurch aus, dass sie alles was sie sehen, in Gedanken auf seinen möglichen Einsatz als Braugerät prüfen.

Eine ausgediente Eiswürfelfach-Klappe eignet sich als Rührwerks-Träger

Sie werden sehr bald verstehen, wie ich das meine.

Ich führe sie also von der risikofreien, preiswerten, aber millionenfach erprobten Grundversion über drei Stufen hin zur umfassenden Version des Brauens in den eigenen vier Wänden. Ihre Investitionen für das Equipment steigen dabei moderat an, allerdings sind die angeschafften Gegenstände im großen und ganzen immer wieder verwendbar, so dass sich die Folgeausgaben dann relativ gering halten. Gleichzeitig bewegt sich der finanzielle Aufwand für die verwendeten Rohstoffe eher rückläufig, denn in der Grundversion verwenden sie fertig gehopfte Malzextrakte, welche von Brauereien aufwändig hergestellt wurden. Dieser Aufwand hat seinen Preis. In den Folgeversionen erzeugen Sie diese Produkte selber, Sie benötigen dazu dann mehr Rohstoffe, welche aber günstiger zu erwerben sind und investieren im Gegenzug mehr Zeit und – hoffentlich – liebevolle Mühe in das Produkt.

Mein Gärbehälter aus Edelstahl. Volumen 64l, Kostenpunkt 180,00€ Ein solches Teil schafft man sich nur an, wenn man am Hobby fest hält.

Die erste Stufe. Extraktbrauen mit fertig gehopften Bierkits

In England, Amerika, Australien, den Benelux-Staaten und in zahlreichen anderen Ländern finden Sie in zahlreichen Supermärkten sogenannte „Bierkits“.

Diese Bierkits bestehen aus Konservendosen, einer Portion Bierhefe und einer Anleitung zum Bierkit-Brauen.

Der Inhalt der Konservendose ist ein dickflüssiger, stark zuckerhaltiger und fertig gehopfter Sirup.

Tatsächlich ist es nichts anderes als sogenannte Bierwürze, welche in früheren Zeiten so lange gekocht wurde, bis das Wasser nahezu vollkommen verdampft war und der Sirup zurückblieb. Heutzutage geschieht dies in weitaus schonenderen, effizienteren und auch energiesparenderen Verfahren.

Diesen fertig gehopften Sirup lösen Sie in Wasser, „impfen“ ihn mit der Bierhefe, lassen die Hefe ihre Arbeit machen und trinken das Ganze dann als Bier.

Überall in der Welt brauen sich unzählige Menschen auf diese Art regelmäßig ihr eigenes Bier. Lediglich in Deutschland ist das Bierkitbrauen noch weitestgehend unbekannt und man muss sich die Bierkits in Internet-Shops bestellen. Allerdings…. es ist Hoffnung im Lande, denn die Zahl der Anbieter steigt und es ist damit zu rechnen, dass man Bierkits irgendwann auch in Deutschland in jedem Supermarkt kaufen kann.

Die Grundausstattung

Was benötigen Sie ?

Bierflaschen kann man als Bügelverschlussflasche oder als Kronkorkenflasche erwerben. Scheut man für den Einstieg die Ausgabe für einen Hand-Kronenverkorker und die Kronkorken, so kann man sein Bier natürlich in Bügelverschlussflaschen abfüllen.

Oder es nach der Hauptgärung komplett weg trinken, Stichwort „Jungbiersaufen“ :) Das aber dürfte nicht die Regel sein…

Ich persönlich fülle nur selten in Bügelverschlussflaschen ab. Ich habe mir seinerzeit im Juni 2011 mit meiner Grundausstattung einen Hand-Kronenverkorker und 100 Kronkorken zugelegt. Und seither habe ich mit meiner Greta® (so heißt der Kronenverkorker) ungezählte Flaschen sicher und sauber verkorkt.

Wie kommt man an Bierflaschen ?

Ganz einfach…. die günstigste Methode ist es, sich ein paar Kisten Bier zu kaufen und das Bier zu trinken. Auf diese Art kommt man zum Pfandpreis an Bierflaschen. Wie man Bierflaschen zur Befüllung aufbereitet und handhaben sollte, beschreibe ich im zweiten Grundsatzkapitel. Darüber hinaus lassen sich viele Getränkehändler durchaus darauf ein, Ihnen gegen Bezahlung des Pfandpreises Leergut zu überlassen. Fragen Sie also einfach einmal den Getränkehändler um die Ecke, ob er Ihnen nicht gegen Zahlung des Pfandpreises ein paar Kisten Leergut überlässt.

Dass sie derart erworbenes Leergut besonders gründlich reinigen müssen, versteht sich eigentlich von selbst.

Natürlich können Sie sich auch neue Flaschen kaufen. Zahlreiche Shops für Hobbybrauer im Internet bieten ihnen diverse Flaschengrößen- und Formen an. Die günstigste Variante ist dabei die Kronkorkenflasche 0,5l mit 26mm-Mündung. Der Preis für diese Flaschen liegt bei ca. 0,50€ je Flasche. Bügelverschlussflaschen sind teurer. Größere Flaschen können erheblich teurer werden.

Ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass Sie Folgendes zur Kenntnis nehmen:

Einige Shops für Braugerät und Brauzutaten vertreiben ungehopfte Malzextrakte in Verbindung mit Hopfen und Hefen als „Bierkits“

Dieser Umstand hat leider schon bei einigen Brauanfängern zu erheblichen Problemen geführt, denn sie haben ungehopfte Malzextrakte erworben und diese dann nach im Internet verfügbaren Anleitungen für das Bierkit-Brauen zubereitet. Dass daraus kein Bier werden konnte, bzw. das Bier nicht wirklich toll wurde, liegt auf der Hand.

Wenn Sie sich also ein Bierkit für das erste Brauen aussuchen und bestellen, achten

Sie darauf, dass es sich um ein fertig gehopftes Produkt handelt. Ein vernünftiger Betreiber eines Shops achtet darauf, in der Beschreibung des Produktes darauf hin zu weisen, ob es sich um ein typisches Bierkit oder um ein Paket aus Malzextrakt, Hopfen und Hefe handelt, bzw. unterscheidet ganz deutlich zwischen Bierkits und ungehopften Malzextrakt-Paketen.

Die handelsüblichen Bierkits sind auf eine Menge von 9, 10 oder 23 Litern ausgelegt. Entsprechend der Mengenangabe des Herstellers (Muntons®, Brewferm®, Coopers® um nur die wichtigsten zu nennen) benötigen sie also ein Gärgefäß.

Im einfachsten Fall ist dies ein Eimer aus lebensmittelechtem Kunststoff mit fest schließendem Deckel, ein sogenannter Hobbock. Diese Eimer finden überall in der Lebensmittel-Industrie Verwendung und man kann sie oftmals günstig bei Großküchen erwerben. Denn da sind sie Verpackungsabfall.

Da aber Lebensmittel wie Soßen oder Mayonnaise in Kunststoffeimern zuweilen unangenehme Gerüche hinterlassen, empfehle ich, die durchschnittlich 13€ für einen 33l-Gäreimer zu investieren.

Wichtig ist, daran zu denken, dass es im Verlauf der Gärung zu heftiger Schaumbildung (Kräusen) auf dem Jungbier kommt und diese Kräusen Platz brauchen. Als Faustformel gilt, dass man 10-30% der Biermenge als Steigraum für den Gärschaum benötigt. Bei einem Ansatz von 9 Litern sollte der Eimer also 12 Liter Volumen haben.

Mit einem 33 Liter Gäreimer sind Sie in der Bierkit-Klasse also auf der sicheren Seite.

Und wenn Sie sich einen solchen 33l-Gäreimer mit Deckel und Gärröhrchen schon fertig kaufen dann investieren Sie gleich die 5€ in einen Auslaufhahn und ein Abfüllröhrchen. Denn die machen es einfacher, das Bier in die Flasche zu bringen.

Gäreimer mit Gärröhrchen. Rechts davor ein Messzylinder mit Messspindel zum bestimmen der Stammwürze und des Vergärungsgrades.

Um es beim Abfüllen bequemer zu haben und unnötiges Gematsche mit dem Jungbier zu vermeiden, sollten Sie sich darüber hinaus einen zweiten Eimer der selben Größe besorgen.

Üblicherweise kann man die Eimer bereits fertig konfektioniert bekommen. Das bedeutet, man kann sie bereits mit der Bohrung für den Auslaufhahn und die Deckel mit der Bohrung für das Gärröhrchen ordern.

Und damit nichts schief geht, einigen wir uns an dieser Stelle auf folgende Begriffe:

Je nach Bezugsquelle erhalten Sie diese 33l-Eimer mit einer Maßskala für die Liter.

Ist an Ihren Eimern keine solche Skala vorhanden, ist es die einfachste Methode, den Eimer schrittweise mit Wasser zu befüllen und außen mit einem feinen wasserfesten Edding-Stift entsprechende Markierungen anzubringen.

Messen Sie also einen Liter Wasser ab, schütten Sie es in den Eimer und markieren Sie die Höhe der Wasseroberfläche mit einem Strich und der Zahl 1.

Dann schütten Sie den zweiten Liter dazu, markieren die Höhe mit einer 2 und so weiter und so fort. Da die Eichtemperatur für Wasservolumen in Deutschland bei 20°C liegt, sollten Sie kein eiskaltes Wasser nehmen. Richten Sie den Eimer mit eine Wasserwaage aus.

Außerdem bietet sich an, ein selbstklebendes Flüssigkristall-Thermometer zu erwerben. Dieses wird in ca. 10cm Höhe über dem Boden des Eimers von außen auf den Eimer geklebt und zeigt Ihnen die Temperatur des Gefäßes an. Da der Kunststoff des Eimers die Temperaturen sehr gut leitet, gibt Ihnen das Thermometer Aufschluss über die Temperatur im Inneren des Eimers.

Dieses Thermometer kleben Sie auf den Gäreimer, denn Sie benötigen es zur Kontrolle der Temperaturen während des Ansetzen des Bieres und der Gärung.

Darüber hinaus sollte aber ein richtiges Thermometer mit Messbereich von 0°C bis 110°C zur Verfügung stehen. Denn das auf dem Eimer klebende Thermometer kann Ihnen nur die Temperatur in eben diesem Eimer anzeigen. Sie werden aber unabhängig davon im Verlauf des Brauens immer wieder ein Thermometer und möglichst genaue Temperaturangaben benötigen.

Die günstige, fürs Brauen geeignete Lösung ist ein Einkochthermometer, welches Sie im Hausratsgeschäft oder auch in den Brauershops im Internet erhalten. Es ist ca. 25 – 30cm lang, mit einer ungiftigen eingefärbten alkoholischen Lösung als Messmedium befüllt, für den Bereich bis 110°C ausgelegt und in einer schützenden Hülle aus Kunststoff montiert.

Die etwas gehobenere Version ist ein digitales Thermometer mit einer Messsonde an einer Leitung. Diese Sonde wird in das zu messende Medium gehängt. Auf einem Display können Sie dann die Temperatur ablesen. Zahlreiche dieser digitalen Thermometer sind mit einer Alarmfunktion für das Erreichen eines zuvor eingestellten Temperaturbereiches und Timer ausgestattet.

Beispiel: http://www.hobbybrauerversand.de/products/Sonstiges/Elektronisches-Thermometermit-Timer-silber.html

Nicht geeignet für das Brauen sind Laserthermometer. Laserthermometer messen lediglich die Temperatur an der Oberfläche des zu messenden Mediums. Da aber Oberflächen- und Kerntemperatur bei flüssigen Medien oftmals erheblich differieren können, erhalten Sie keine zuverlässigen Angaben. Dies ist vor allem auf der höchsten Stufe, dem Vollmaische-Brauen wichtig.

Die bisher beschriebene Grundausstattung können Sie sich bei einigen Internetshops für Hobbybrauer als fertiges Paket bestellen.

Bevor Sie aber bestellen, untersuchen Sie die Beschreibung des Umfanges genau. Sie benötigen für den Anfang wirklich nicht mehr, als ich Ihnen hier aufgezählt habe.

Es wäre unsinnig, sich ein Set zu bestellen in welchem Maischesack, Hopfensäckchen oder gar ein Würzekühler enthalten sind. Denn diese Gerätschaften sind nur dann von Nutzen für Sie, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie nicht nur Bierkits brauen, sondern tiefer in die Materie einsteigen wollen.

Sollten Sie vorhaben, in Kronkorkenflaschen abzufüllen, besorgen Sie sich einen Hand-Kronenverkorker mit Krone für 26mm-Kronkorken – das weitest verbreitete Modell ist „Greta®“ - und entsprechende Kronkorken. Je nach Ausführung – blankes Blech (silbern oder golden) oder farbig lackiert – kosten 100 Kronkorken zwischen 2,00 und 3,00 €. Wünschen Sie die edlere Version und planen Bier zu besonderen Anlässen in Champagner-Flaschen abzufüllen, sollten sie die Greta-Duo® wählen, denn diese erlaubt durch eine Wechselkrone auch das Verkorken mit 29mm Kronkorken, welche auf handelsübliche Champagner-Flaschen passen.

Als letzte Maßnahme besorgen Sie sich noch ein Tütchen Trockenhefe. Bitte keine Backhefe, Biere die mit Backhefe vergoren werden, schmecken grausam.

Nein, wenn Sie Ihr erstes Bierkit bestellen, investieren Sie die 2 bis 3 Euro für eine zusätzliche Portion einer obergärigen, möglichst neutralen Bierhefe. (Kölsch oder Lager-Hefe). Sehr beliebt, weil zuverlässig, ist die Danstar Nottingham®

Diese 11g Hefe sind Ihre Notfallration für den Fall, dass etwas schief geht und die Gärung nicht in Gang kommt.

Zu einem handelsüblichen Bierkit gehört bereits eine Portion Hefe.

Das zusätzlich bestellte Tütchen ist wirklich nur als Notfallration gedacht.

Klebethermometer auf dem Gäreimer

Das erste Bierkit

Gut, nachdem Sie das Equipment zusammen gestellt und das erste Bierkit vor sich stehen haben, können Sie endlich loslegen. Legen Sie ihren ersten Brautermin fest, melden Sie dem HZA den Braugang rechtzeitig an und legen Sie sich am Brautag Ihre Ausrüstung zurecht. Planen Sie für die Zubereitung eines Bierkits ungefähr drei Stunden ein. Brauen ist kein Hobby, welches man zwischen Tür und Angel mal eben auf die Schnelle handhabt. Viele der Prozesse benötigen Zeit und vor allem Geduld. Viel Geduld.

Ideal ist also der Samstag-Mittag, denn da haben die meisten Menschen Zeit für sich selber. Planen Sie außerdem bereits jetzt ein, dass sie ungefähr 7 Tage nach dem Brauen nochmals ca. 4 Stunden für das Abfüllen Ihres Bieres benötigen werden. Sie sehen, an einem Samstag oder Sonntag zu beginnen, ist durchaus sinnvoll.

Die meisten Bierkits sind wie gesagt auf 11 oder 23 Liter ausgelegt.

Ich sage ganz bewusst „oder“, weil die Bierkits prinzipiell zu 11 oder 23 Litern verarbeitet werden können.

Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist, dass die 11 Liter stärker gehopft, also aromaintensiver und bitterer sind.

Eine Extraktdose beinhaltet üblicherweise etwa 1,5kg fertig gehopftes Extrakt (Bierwürze), welche Sie mit 3 Litern kochendem Wasser verdünnen.

Setzen Sie dazu die noch verschlossene Dose in ein Wasserbad mit möglichst heißem Wasser (50°C) um das Malzextrakt zu verflüssigen und lassen Sie die Hitze für 30min wirken. Während dieser Zeit wird sich das sehr zähe, dickflüssige Malzextrakt in der Dose durch die Hitze verflüssigen.

Bierkit-Dose im heißen Wasserbad. 65-70°C sind durchaus angemessen, daher bitte Vorsicht. Die Dose wird heiß.

Bringen Sie währenddessen 3 Liter Wasser zum Kochen und geben sie davon zwei Liter in ihren Gäreimer. (Das ist der, der keinen Auslaufhahn besitzt.)

Jetzt öffnen Sie die Dose mit dem Dosenöffner - VORSICHT heiß – und schütten das Malzextrakt in den Gäreimer.

Füllen Sie danach den letzten Liter des kochenden Wassers in die Dose und schwenken Sie sie richtig aus um auch den letzten Rest des Extraktes heraus zu holen. Achten Sie beim Leeren der Dose ganz besonders auf den Schnitt bzw. dem Grat, der beim Öffnen der Dose entstehen kann. Dieser Grat kann sehr scharf sein !

Nochmal die Warnung:

Sie arbeiten mit heißem Wasser, also seien Sie vorsichtig. Benutzen Sie Topflappen um die Dose anzufassen.

Dose öffnen und verflüssigtes Extrakt in das kochend heiße Wasser geben.

An dieser Stelle müssen Sie dann entscheiden, ob sie die 9, 11 oder 23 Liter Bier am Ende haben wollen.

In der Dose sind gut 1,5 Liter, Sie geben 3 Liter kochendes Wasser dazu. Ergibt 4,5 Liter

Bei 9 Litern Zielmenge benötigen Sie also 4,5l

Bei 11 Litern „Bier“ 6,5l, und bei 23 Litern „Bier“ fügen Sie 18,5 Liter Wasser zu.

Diese Menge, also 4,5l, 6,5l oder 18,5l sollten Sie zuvor abgekocht und wieder abgekühlt haben.

In den Anleitungen zu den Bierkits steht zwar nur, Sie sollten kaltes Wasser benutzen, ich empfehle aber grundsätzlich, das Wasser abzukochen um es zu sterilisieren und unerwünschte Nebengeschmäcker oder gar Infektionen durch im Wasser befindliche Mikroorganismen zu verhindern.

Sie sollten sich also schon am Tag vor dem Brauen die benötigte Menge an Verdünnungs-Wasser abkochen und diese abgedeckt – im Abfülleimer mit Deckel – abkühlen lassen.

Solange das Wasser noch richtig heiß ist, legen Sie den Deckel nur lose auf den Gäreimer.

Vorsicht heiß ! Topflappen und Kochlöffel sind Pflicht.

Da durch die Abkühlung das Volumen des Wassers abnimmt, würde sich der Eimer bei fest verschlossenem Deckel im Verlauf der Abkühlung zusammenziehen. Erst wenn das Wasser eine Temperatur von 30°C oder weniger erreicht hat, drücken Sie den Deckel fest auf den Eimer. Er wird sich im weiteren Verlauf der Abkühlung zwar noch immer ein wenig zusammenziehen, aber nicht mehr so sehr, dass er sich dauerhaft verformen oder gar beschädigt werden könnte.

Möchten Sie nur 11 Liter „Bier“ haben, füllen Sie also 6,5 Liter des abgekühlten Wassers in das zuvor verdünnte Malzextrakt.

Die von mir erwähnten 9 Liter sind eher selten und beziehen sich auf einige wenigeStarkbiere, wie zum Beispiel belgische Klosterbiere, welche man grundsätzlich nicht verdünnen sollte.

Bei den anderen, marktüblichen Bierkits haben Sie wie gesagt jetzt die Option anstelle der 11 Liter ganze 23 Liter Bier zu erzeugen. Und dazu benötigen sie dann eben statt der 6,5 die 18,5 Liter kalten Wassers.

Und weil der Malzextrakt ja eine definierte Menge an Maltose (Malzzucker) enthält und sich aus dem Gehalt des Zucker – der sogenannten Stammwürze – die Menge an erzeugtem Alkohol ergibt, würde Ihr Bier, wenn sie das Bierkit mit 18,5 Litern auf 23 Liter verdünnen, letztlich um etwas über die Hälfte im endgültigen Alkoholgehalt verdünnt, würden Sie nicht entsprechend Zucker dazu geben.

ZUCKER?

Klar, Haushaltszucker oder - nun ist es schon etwas verfeinert - Trockenmalzpulver.

Der Zucker wird während der Gärung bis auf einige, nahezu nicht mehr nachweisbare, irrelevante Nebenprodukte des Stoffwechselprozesses der Hefe, von der Hefe in Alkohol und CO2 umgewandelt und die aktuelle gesetzliche Auslegung des Reinheitsgebotes erlaubt sogar den Einsatz von Zucker bei obergärigen Bieren.

Rühren Sie also ca. 1kg Haushaltszucker (Raffinade) oder gesondert erworbenes Trockenmalz in die Flüssigkeit ein. Die genaue Menge variiert je nach Biersorte und entnehmen Sie bitte der dem Bierkit beiliegenden Anleitung.

Bei einigen Bierkits – in der Hauptsache von Muntons® (Muntons Gold Edition®) – wird von vorne herein von 23 Litern Zielmenge ausgegangen und dementsprechend Malzextrakt in passender Menge (2 × 1,4kg) geliefert. Diese Bierkits müssen Sie natürlich nicht mit Zucker strecken. Sie kosten allerdings auch erheblich mehr.

Einige – bislang weniger bekannte – deutsche Anbieter von Bierkits verweisen bereits in ihren Angeboten darauf, dass die Zielmenge ca. 11 Liter ausmacht, man aber auf 23 Liter strecken kann und bieten dann passend dazu Gebinde mit reinen Malzextrakten an, welche an Stelle des Zuckers verarbeitet werden können. Der Unterschied zwischen Zucker und Malzextrakt liegt auf der Hand. Zucker erzeugt keinerlei Eigenaroma, er wird vollkommen von der Hefe verstoffwechselt. Malzextrakt hingegen bringt neben dem verwertbaren Zucker auch unvergärbare Zucker (Dextrine) und dem bei der Herstellung verwendetem Malz entsprechende Aromen und Farbstoffe mit sich. Diese bei Bierkits optionalen Malzextrakte stellen in der zweiten Stufe, dem Extrakt-Brauen, das Basismaterial dar. Sie sind für viele Bier-Stile bereits fertig konfektioniert verfügbar.

Nachdem Sie das kalte Wasser eingerührt haben, haben Sie eine fertige Bierwürze, welche noch vergoren werden muss, um sich Bier nennen zu dürfen. Daher habe ich im vorstehenden Text die Zielmenge mit „Bier“ in Anführungszeichen angegeben.

Legen Sie also den Deckel lose auf den Gäreimer mit Ihren 9, 11 oder 23 Litern Bierwürze und kontrollieren Sie regelmäßig die Temperatur.

Wichtig ist Folgendes:

Jede mit der Bierwürze in Berührung kommende Gerätschaft sollte so steril wie möglich sein. Das heißt, entweder Sie haben alles mit kochendem Wasser überbrüht,mit Isopropanol (Alkohol aus der Apotheke) eingesprüht oder in einer Desinfektionslösung (ideal ist Chemipro-Oxi®, weil desinfizierend aber frei von Schadstoffen) gebadet.

Diese Regel betrifft also auch den Gäreimer und ihr Braupaddel / Ihren großen Kochlöffel.

An dieser Stelle müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Mikrobiologie machen. Aber Sie haben ja ein wenig Zeit, denn die Bierwürze muss ja noch abkühlen.

Der Temperaturbereich zwischen ca. 40°C und 18°C ist der Bereich innerhalb dessen die meisten aeroben (in der Luft vorkommenden) Bakterien aktiv und lebensfähig sind.

Bier- und Weinhefen sind bis zu einer Temperatur von ca. 32° Celsius lebensfähig. Die meisten Hefesorten können sogar bei Temperaturen bis 40°C überleben, fühlen sich aber dann sehr unwohl, produzieren unerwünschte Nebenaromen und werden lethargisch; der Gärprozess wird verzögert.

Wenn es uns also gelingt, die Hefe bei 32°C in die Bierwürze zu bringen, verkleinern wir das Fenster für die Mikroben, welche das Bier infizieren könnten, auf den Bereich zwischen 40°C und 32°C. Um anderen Mikroben das Leben schwer zu machen, müssen wir also die Hefe bei 32°C in die Würze bringen. Die Hefe ernährt sich zunächst vom Sauerstoff, welchen wir durch das Umrühren in die Würze gebracht haben. Ist dieser Sauerstoff verbraucht, stellt die Hefe auf anaerobe Ernährung um und beginnt, sich vom Zucker in der Würze zu ernähren.

Dabei produziert sie Alkohol, welcher ein natürlicher Feind von Mikroben ist.

Außerdem erzeugt sie CO2, welches gasförmig nach oben steigt und – weil CO2 schwerer als Luft ist – auf der Würze liegend einen natürlichen Schutzschild gegen Mikroben bildet.

Die Hefe selber erzeugt also natürliche Schutzeinrichtungen gegen aerobe Feinde.

Und dazu kommt dann noch der Effekt der Zellteilung.

Hefezellen, welche Nahrung haben, teilen sich, bilden also neue Hefezellen. Und das tun sie mit rasender Geschwindigkeit. Und indem sie das machen, wächst ihre Population drastisch so stark an, dass sie in der Lage ist, jedem anderem Organismus die Lebensgrundlage zu nehmen.

Aus diesem Grund lassen wir also unsere Bierwürze auf 32°C abkühlen.

Wenn Sie einen Würzekühler verwenden, ist es natürlich nicht notwendig, die Hefe schon bei 32°C einzubringen. Mit einem Würzekühler fällt die Temperatur in der Würze derart schnell auf die Idealtemperatur zwischen 20 und 24°C (obergärig) oder 12 bis 16°C (untergärig), dass es nicht notwendig ist, sich große Gedanken zu machen. Meine Ausführungen beziehen sich lediglich auf die Einsteigersituation in welcher kein Würzekühler zur Verfügung steht und das Abkühlen sich hinzieht.

Und damit die Hefe, welche den Bierkits üblicherweise als Trockenhefe (kleine Tüte mit feinen beigen oder braunen Körnern, ähnlich feinem Sand) beiliegt, keine Zeit mit der Rehydrierung verliert, rehydrieren wir sie vorher.

Die Trockenhefe befindet sich in einem Zustand, in welcher ihr nahezu das komplette Wasser entzogen wurde und sie „schläft“. Dies wird als „Stase“ bezeichnet.

Kommt die Trockenhefe mit Wasser in Berührung, nimmt sie das Wasser auf und erwacht. Dabei ernährt sie sich vom Sauerstoff und diversen Spurenelementen im Wasser.

Was also spricht dagegen, die Hefe vor dem Erstkontakt mit der Bierwürze aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und den Prozess der Zellteilung schon mal anzustoßen ?

Richtig… nichts.

Je früher die Hefe in der Bierwürze aktiv wird, desto besser.

Also kochen wir uns eine kleine Menge Wasser ab, geben es in ein mit kochenden Wasser desinfiziertes Einweckglas und lassen es auf 32°C (handwarm) abkühlen.

Ist das Wasser abgekühlt, schneiden wir den Beutel mit der Trockenhefe auf und streuen die Hefe lose auf das Wasser.

NICHT rühren, denn wenn die Hefe in das Wasser eingerührt wird, verklumpen die feinen Körnchen und die Hefe hat es schwerer, wieder wach zu werden. Darüber hinaus sind die getrockneten Hefezellen sehr spröde und das Einrühren kann dazu führen, dass die Zellwände zerbrechen, die Hefe also zerstört wird.

Also nur lose auf das Wasser in das Glas streuen und mit etwas Frischhaltefolie abdecken. Ideal ist es natürlich, die Hefe schon früh zu rehydrieren um ihr Zeit zu geben, wach zu werden und mit der Zellteilung zu beginnen.

Nach kurzer Zeit werden Sie sehen, dass die Körnchen in das Wasser einsinken und zu Boden trudeln. Und dann entsteht auf dem Boden des Glases ein grauer Matsch aus Hefezellen, welcher mit beachtlichem Tempo an Volumen gewinnt. Gleichzeitig bildet sich auf der Wasseroberfläche ein Schaumteppich. Wenn das passiert, ist die Hefe eine aktive, lebende Kultur und hungrig auf den Zucker in Ihrer Bierwürze.

Gäreimer mit Schlauch und Wasserbecher. Dazwischen liegt das Rundholz als Braupaddel.

Hat die Würze die Temperatur von 32°C erreicht, rühren wir die flüssige Hefekultur mit Schwung in den Eimer.

Danach kommt der Deckel auf den Gäreimer. Und in das Loch des Deckels – wenn Sie einen fertigen Gäreimer erworben haben, ist das Loch schon im Deckel drin – stecken Sie entweder das mit Wasser befüllte Gärröhrchen oder den – von mir bevorzugten – Silikonschlauch.

Verwenden Sie den Silikonschlauch, stecken Sie jetzt das offene Ende des Schlauches in einen kleinen Eimer oder Messbecher neben dem Gäreimer und füllen diesen – den Eimer oder Messbecher - zur Hälfte mit Wasser auf.

Gärröhrchen und Silikonschlauch haben beide die selbe Funktion. Sie sollen das während der Gärung entstehende CO2 aus dem Eimer ableiten.

Würden Sie den Eimer fest mit dem Deckel verschließen und kein Gärröhrchen oder Silikonschlauch verwenden, würde der Druck des entstehenden CO2 sehr bald den Deckel mit lautem Knall weg fliegen lassen. Denn tatsächlich sind es einige hundert Volumen-Liter CO2, welche von der Hefe während der Gärung produziert werden.

Das Wasser im Gärröhrchen oder im Messbecher hat dabei zwei Funktionen:

Zum einem bringt das durchströmende CO2 das Wasser zum Blubbern. Sie sehen also ob die Gärung im Gange ist. Dies ist wichtig um festzustellen, ob die Hefe die Arbeit aufgenommen hat – man nennt das, die „Hefe ist angekommen“ – und um zu erkennen, wann die Gärung beendet ist. Denn irgendwann hat die Hefe alle vergärbaren Zucker umgesetzt und schläft wieder ein. Dabei produziert sie dann keinen Alkohol und auch kein CO2 mehr.

(Wenn Sie so wie ich einen Messbecher mit Schlauch verwenden, beschweren Sie das im Messbecher mündende Ende des Schlauches mit z.B. einem Unterteller, damit das CO2 das offene Ende des Schlauches nicht über die Wasseroberfläche hebt.)

Als Faustformel gilt, dass die Gärung beendet ist, wenn sich drei Tage lang nichts mehr im Gärröhrchen getan hat. Sie sind also ohne spezielles Gerät – Bierspindel, Refraktometer etc. - in der Lage zu erkennen, wann Ihr Jungbier ausgegoren ist.

Gärröhrchen werden üblicherweise mit einem Deckel ausgeliefert. Viele Brauer betrachten den Deckel nicht eingehend und kommen zu dem Schluss, dass der Deckel auf dem Gärröhrchen doch den Austritt des CO2 verhindern würde und lassen ihn einfach weg. Wenn Sie aber den Deckel des Gärröhrchens einmal von unten betrachten, sehen Sie, dass er im Durchmesser ein wenig größer als die Mündung des Gärröhrchens ist und sich an seiner Innenseite Abstandshalter befinden.

Dadurch ist auch bei aufgesetztem Deckel keine absolute Dichtigkeit gegeben und das CO2 kann entweichen. Auf der anderen Seite ist der durch die Abstandshalter erzeugte Spalt so knapp bemessen, dass es den Feinden des Bieres, den Fruchtfliegen, unmöglich ist, in das Gärröhrchen einzudringen. Der Deckel ist also Teil der Schutzmechanismen.

Zum anderen erlaubt das Wasser zwar den Austritt des CO2, hindert aber gleichzeitig den schlimmsten Feind des Bieres, die Fliegen und vor allem die sogenannten Fruchtfliegen, wissenschaftlich korrekt sind es eigentlich Essig- oder Taufliegen, daran, in das Bier zu gelangen.

Diese Fliegen haben nämlich die Unart, sich im Jungbier zu baden, zu besaufen und dann darin zu ertrinken. Das Dumme dabei ist, dass sie eine Bakterie mit sich herum schleppen, welche so wie die Hefe in der Würze ideale Bedingungen vorfindet und sich dort pudelwohl fühlt. Leider produziert diese Bakterie aber keinen Alkohol, sondern Essig. Schlimmer noch, „Acetobacteraceae „ (so heißt die Bakterienfamilie) setzen Alkohol in Essigsäure um. Das bedeutet, sobald die Gärung des Bieres eingesetzt hat und die Hefe Alkohol produziert, steigt das Risiko der Essigbildung durch unseren fliegenden Feind. Denn die Hefe und die Essigbakterie kommen sich nicht in die Quere. Die Hefe produziert Alkohol und die Bakterie nimmt sich dessen an und produziert Essigsäure.

Gelangt auch nur eine einzige Essigfliege in ihre Bierwürze