Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

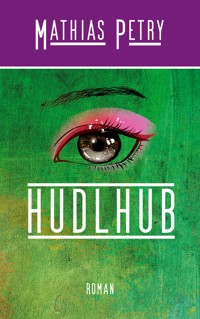

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: edition KB8

- Sprache: Deutsch

Was haben Frau Antje aus Holland, der Jesus aus den Don-Camillo-Filmen, ein Türsteher und ein Fußballprofi aus Düsseldorf, ein genervter Sanitäter, ein wichtiger Landtagsabgeordneter und ein Feuerwehrtrupp miteinander zu tun? Eine ganze Menge, wenn sie alle an einunddemselben Ort aufeinandertreffen: in Hudlhub, dem Ort, wo einst Dorfphilosoph Matthias Kronleiter (1726 - 1754) den Hudlhubreifen erfand, jenes Sportgerät, das seinen Siegeszug antrat, nachdem ein amerikanischer Tourist die Idee auf der Durchreise geklaut hatte. Aber es gibt ja auch einen Bürgermeister, der sich vorgenommen hat, to make the Hudlhubreifen great again. Damit ist die Saat gelegt für eine abdrehte Story, die damit beginnt, dass Georg Friedrich nach Jahren in der Großstadt in seine Heimat zurückkehrt, mit der Elfenbeinprinzessin und eine ungefähr 47000 Euro teure Rassekatze im Gepäck. Ihr Besitzer will das Tier zurückhaben und schickt zwei Auftragskillerinnen los. Aber die haben nicht mit dem Feuerwehrtrupp von Hudlhub gerechnet. Klingt abgefahren? Ist es auch. Eine Geschichte aus dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Autor Mathias Petry schreibt über den ganz normalen Wahnsinn des Lebens, und das mit Wonne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1. SO ÄHNLICH WIE BAYWA

2. OIS ZVUI

3. AM LIMES

4. LUNALUNAHUDLHUB

5. Der HIMBEER-TONI

6. DER FEUERWEHRTRUPP

7. GEORG FRIEDRICH

8. DER FEUERWEHRTRUPP WIRD 75

9. SO OFT WIE ES GEHT

10. EIN AUFTRAG

11. ES IST VOLLMONDNACHT

12. KRONLEICHTERS PHILOSOPHIE

13. VOLLMONDMORGEN

14. IMMER AM BALL

15. TOTAL ÜBERHITZT

16. EINE VERWECHSLUNG

17. NICHT WEIT WEG VOM LIMES

18. LUG UND TRUG

19. GESUNDHEIT

20. FRAU ANTJE UND FRAU ANTJE

21. MISTER BEAN

22. KOPF VERDREHT

23. AUFBRUCH

24. IMMER DIESE TOURISTEN

25. WOMÖGLICH EINE GUTE IDEE

26. UNTERWEGS

27. STADTRUNDE

28. EINE BEGEGNUNG

29. DER MORD

30. KILL BILL

31. ALLERGIE

32. SONNTAG

33. SONNTAGABEND

34. TEE TRINKEN

35. WAS FÜR EINE NACHT

36. KRANKENSALBUNG

37. MORGENGRAUEN

38. MORGENSTUND‘

39. EINSATZ

40. FRÜHSTÜCK

41. MAHLZEIT

42. ZEIT VERGEHT

43. POST

44. ENDSPIEL

45. UND ES HAT ZOOM GEMACHT

NACHSPIEL

1. SELBSTFUNDUNG / SELBSTBETRUG

2. SO EIN SCHÖNER TAG

3. EINE ENTSCHEIDUNG

4. SCHLUCHTENFLITZER

5. ZUGRIFF

6. EINE BEGEGNUNG

7. EINKLANG ZUM AUSKLANG

1 | SO ÄHNLICH WIE BAYWA

Peng.

Was war das denn? Hatte da jemand auf ihn geschossen? Hausknecht richtete sich im Sattel auf und sah sich um, so gut es ging. Er kämpfte sich den Anstieg hinauf, der Schwung, den er bei der langen Abfahrt von Flammensbach an Unterweilenbach vorbei auf dem Weg nach Gerolsbach mitgenommen hatte, half ihm.

Peng.

Schon wieder. Was war denn das für ein Idiot? Das war doch – eine Gewehrkugel. Natürlich. Hausknecht dachte fieberhaft nach. Man liest das ja immer wieder in der örtlichen Heimatzeitung, dass Jäger sich gegenseitig erschießen, weil sie sich für Wild halten. Neulich hatte sogar ein Verbandsvorsteher empfohlen, Jäger mögen doch bitte auf dem Weg zum Hochsitz ein Waidmannsliedchen trällern, um sich als Mensch zu erkennen zu geben, wobei Hausknecht sich gefragt hatte, was das für Menschen sind, die Waidmannsliedchen trällern. Er jedenfalls war kein Jäger, und drum verbat er es sich, dass ihn hier jemand aufs Korn nahm. Zum Trällern fehlte ihm allerdings gerade die Luft. Viel nachzudenken gab es also nicht. Genau genommen hatte er exakt eine Option: in die Pedale treten. Raus aus der Schusslinie.

Peng.

Hausknecht hatte das Gefühl, dass diese Kugel direkt an seinem Kopf vorbeigezischt war. Verdammt. Er war doch nicht im Krieg. Er war im tiefsten Bayern, quasi direkt im Herzen, fast in der geografischen Mitte. Und er lebte in zivilisierten Zeiten, die Nullerjahre des neuen Jahrtausends waren gerade ein paar Jahre vorüber. Naja, so zivilisiert Zeiten sein konnten, in denen dieser George Dablju überm Teich, der Bungabunga-Mann jenseits der Alpen und ein kleiner Franzose nach dem anderen im Westen ihr Unwesen treiben konnten, ganz zu schweigen von all den anderen merkwürdigen Wesen, die um Hudlhub herum etwas zu sagen hatten, in Afrika, im Nahen Osten und auch im Fernen. Hausknecht war immer froh gewesen, dass er hier, in Hudlhub, weit weg war von dem ganzen Mist da draußen. Und jetzt waren sie dabei, ihn abzuknallen. Verdammt, er hatte doch nichts verbrochen! Wer sollte auf ihn schießen wollen?

Hausknecht trat in die Pedale, links hinter ihm verschwand Weilenbach, wo sich in einem einschlägigen Laden üblicherweise Polizisten gerne einkleiden, nur jetzt schien gerade gar nichts los zu sein. Immer, wenn man die braucht, dachte Hausknecht. Und er dachte schnell und viel, Adrenalin macht’s möglich. Ganz enorm, was sein alter Körper davon noch zu produzieren imstande war. Er beugte sich so tief zum Lenker herab, wie es der Rücken zuließ, er trat, so schnell er treten konnte, gab bei jedem Tritt extra viel Druck nach unten und zog gleichzeitig das andere Pedal mit dem anderen Fuß kraftvoll nach oben. Eine Weile ging es noch, bald würde der Anstieg ihn dazu zwingen, aus dem Sattel zu müssen.

Peng.

Verfehlt. Wieder verfehlt. Gott sei Dank. Valentin Hausknecht verfluchte in diesem Augenblick jenen dämlichen Entschluss, den er vor gut zwanzig Jahren gefasst hatte Radfahren zu seinem Hobby zu machen, wie konnte er bloß so dämlich sein. Nur deshalb war er jetzt überhaupt in dieser Situation. Hausknecht strampelte, so kraftvoll er konnte.

Peng.

War das Blut, das da über sein Gesicht lief? Hausknecht wischte mit der Hand über die Stirn. Schweiß. Gott sei Dank, dachte er. Konnten das wirklich Jäger sein? War er am Ende jemandem auf die Füße getreten? Oder hatte seine geschiedene Frau einen Killer auf ihn angesetzt? Heutzutage war ja alles möglich.

Peng.

Wieder pfiff eine Kugel an ihm vorbei, das Herz raste, die Lungen schmerzten.

Peng.

»Na los, Bürgermeister, nachladen, gleich ist er außer Sichtweite!«

»Nur ned hudln. Ich weiß, ich krieg ihn schon noch, Haderlein.«

»Das war dein siebter Schuss, Bürgermeister, beeil dich. So ein Prachtexemplar bekommst du nicht alle Tage auf dem Silbertablett serviert. Das ist mindestens ein Achtender. Schieß, Bürgermeister.«

»Warte ... warte ... gleich hab ich ihn ... komm ... komm ... jetzt!«

Peng.

Hausknecht duckte sich instinktiv weg. Was war denn das für ein Idiot, der da auf ihn schoss? Inzwischen brannte der ganze Körper, allmählich ging ihm die Puste aus. Immerhin: Er war fast 80, aber dafür war er verdammt fit. So fit, dass neulich sogar das Lokalfernsehen über ihn berichtet hatte. Und die Leute staunten über seine so gesunde Gesichtshaut, über die straffen, muskulösen Beine, über seine Agilität. Klar, da gab es die tiefen Furchen zwischen Mund und Wangen, zwei kernige Gräben unter dem kurz geschorenen Silberschopf auf dem Weg zu den Augenbrauen, aber es gab Endfünfziger, die weniger fit waren als er. Zum Glück.

Und da vorne, da kam jetzt die scharfe Linkskurve wenn ihn nicht jemand in einem Auto oder auf einem Motorrad verfolgte, dann war er gleich in Sicherheit. Denn hinter dieser Linkskurve wurde der Wald nahezu undurchdringlich dicht.

Hausknecht keuchte. Er kämpfte.

Er gab alles.

Er fuhr um sein Leben. Noch 300 Meter.

Was er seinem armen Herz da zumutete!

Sein alter Freund, der Reiß Sepp, der war damals völlig entspannt am Schafkopftisch gestorben.

Noch 250 Meter.

Gerade als ein gepflegter Wenz angesagt worden war, hatten ihn die Folgen seiner Leberzirrhose final ereilt. Der Reiß Sepp stöhnte kurz, kippte mit dem Stuhl nach hinten um und blieb ganz einfach liegen. Pfiat Eich!

Noch 200 Meter.

Die Karten hielt er fest umklammert und bis zum letzten Augenblick vorbildlich verdeckt in der Hand.

»Lasst ihn liegen«, rief der mit dem Wenz erregt.

»Ja, aber ...«, setzte Hausknecht an.

»Ich hab einen bärigen Wenz auf der Hand«, rief der andere erregt,

»und vielleicht steht er ja wieder auf.« Noch 150 Meter.

Also warteten sie, tranken noch eine Maß und dann noch eine, und irgendwann war auch dem Letzten klar: Das mit dem Wenz würde heute nichts mehr werden.

Noch 100 Meter. Peng.

»Ich mag jetzt aber schon sehen, ob mein Wenz gegangen wär«, sagte der Schafkopfer nach einer Weile. Die anderen legten ihre Karten auf den Tisch.

»Ich hab nix gehabt außer dem Gras-Unter«, hatte der Hausknecht erwidert, er hob sein fast leeres Glas mit dem letzten Schluck an, um auf den Reiß Sepp anzustoßen.

»Ich auch nicht, außer dem Eichel-Unter«, sagte der vierte Mann.

»Ich hab’s gewusst«, schnaufte der mit dem Wenz, er kauerte auf dem Boden und hielt inzwischen die Karten des Toten in der Hand. »Und wie der gegangen wär. Ein super Wenz. Zefix, Meister. Die zehn Minuten hättst schon auch noch durchhalten können, du Sauhund, du verreckda.«

Noch 50 Meter.

Sepp Reiß aber, der ob seines vorzüglichen Trompetenspiels schon in seiner Jugend zum Marktkapellmeister von Hudlhub ernannt worden war, hatte seinen letzten Tusch gespielt. Er hatte sich entschieden, zu verrecken, ehe er diesen Wenz verlor, wobei seiner Leberzirrhose der Wenz geradezu vollkommen gleichgültig gewesen sein dürfte.

Peng.

Wieder vorbei. Hausknecht hörte mit dem Grad an Zufriedenheit, der ihm angesichts seiner Erschöpfung zu empfinden möglich war, dass der Knall leiser ausfiel als die davor. Seine Rechnung schien aufzugehen. Aber er wusste: Lang macht sein altes Herz das nicht mehr mit.

Der Reiß hat’s seit zwanzig Jahren hinter sich, dachte er, und es fehlt nicht viel, dann komm ich hinterher. Er war am Ende seiner Kräfte.

Peng.

Wieder ein Schuss, aber der war jetzt noch mal deutlich leiser. Hausknecht atmete tief durch. Er wusste: Jetzt war er in Sicherheit. Zumindest vorläufig.

Er bremste, klickte noch im Ausrollen die Schuhe aus den Pedalen, ließ das Rad neben der Straße sinken und sich auf der Böschung zusammensacken. In diesem Augenblick war ihm egal, ob er sich dabei die Knochen brechen würde, zum Glück fiel er weich.

Das Herz raste, die Schläfen pochten. Hausknecht rang nach Atem. Und noch immer fragte er sich dies: Was in aller Welt war da eben eigentlich passiert?

»Bürgermeister!«, brüllte Haderlein, »schnell, er entkommt! Das ist mindestens ein Sechzehnender!«

»Ich weiß!«, brüllte der Bürgermeister zurück, »mindestens!« Er musste an seinen Hausarzt denken. Wenn der jetzt seinen Blutdruck messen würde, wär’s sofort vorbei mit seiner täglichen Feierabendmaß zu Schweinebraten mit Semmelknödel. Sein Hausarzt, der verstand beim Thema Blutdruck aber auch gar keinen Spaß.

Der Bürgermeister ließ das Gewehr sinken, er warf einen langen Blick auf das gute Stück, das ihm seine Frau zum 50. Geburtstag geschenkt hatte, eine Holland & Holland Royal Ejector Doppelbüchse.

»Vorbei«, sagte er.

»Ja, vorbei.«

»Was für ein edles Tier.«

»Allerdings.«

»War es wirklich ein Sechzehnender?«

Haderlein überlegte kurz. »So genau weiß ich es nicht, vielleicht war es auch ein Achtzehnender«, wollte er gerade sagen, hielt es dann aber für besser, den Bürgermeister nicht noch mehr zu düpieren. »Genau genommen habe ich nur die Bewegung gesehen, der Hirsch war wirklich unheimlich schnell«, sagte er schließlich.

»Ja, wenn wir ein wenig früher da gewesen wären ...«

»Wenn wir es noch nach oben auf den Hochsitz geschafft hätten ...«

»... genau. Dann hätten wir vielleicht eine viel bessere Sicht gehabt.«

»Genau. Dann hätten wir vielleicht überhaupt etwas sehen können.«

»Genau. So war es ja eher ein Schuss auf gut Glück.«

»Beziehungsweise fast ein Dutzend Schüsse, deren elf, um genau zu sein.«

»Eben. Und er war ja wirklich sauschnell, der Hirsch.«

»Gräm dich nicht, Bürgermeister, von hier unten, aus dem Dickicht heraus, einen Hirsch in vollem Lauf zu treffen, das ist nicht einfach.« Haderlein legte seine ein wenig schwammige, meistens etwas feuchte Hand auf die Schulter des Bürgermeisters.

»Für heute war’s das jedenfalls mit der Jagd«, sagte der, und die Enttäuschung im Unterton konnte er nicht verbergen. Zu gerne hätte er eine selbst geschossene Trophäe hinter seinem Schreibtisch im Bürgermeisterzimmer an die Wand gehängt, zwischen dem Bild des Bundespräsidenten und dem des Ministerpräsidenten und einem weiteren, das ihn selbst mit Franz Josef Strauß zeigte; er hatte oben rechts schwarzen Trauerflor drauf geklebt. So ein schmucker selbst gemachter Vierundzwanzigender zwischen all seinen Helden, das wäre schon etwas gewesen. Wäre, hätte, wenn. Scheiß drauf.

»Da hast recht, Bürgermeister«, sagte Haderlein, und er klang dabei nicht ganz so schleimig wie sonst. »Weißt was? Jetzt haben wir uns eine Morgenhalbe verdient. Auf geht’s. Jetzt gehma zur Wirtin!« Der Bürgermeister sicherte seine Waffe, schulterte sie völlig unvorschriftsmäßig, aber in den alten Winnetou-Filmen hatten sie es immer genauso gemacht. Früher hatte er sie gern wie Stewart Granger als Old Surehand getragen, in die Armbeuge gelegt, aber das war ihm inzwischen zu schwer. »Gehma!«, bestätigte er und stapfte gemessenen Schrittes in seinem Lodenmantel, den seine Frau nachher wieder einmal in die Reinigung bringen müsste, um die Schweißränder vom Kragen entfernen zu lassen, von dannen.

Hausknecht richtete sich wieder auf. Erstaunlich, wie schnell sich sein altes Herz noch regenerieren konnte. All die Trainingsfahrten der vergangenen beiden Jahrzehnte, jetzt zahlten sie sich aus. Er kriegte tatsächlich wieder Luft, er war nicht tot, und er war ziemlich sicher, dass er heute dem Reiß Sepp wohl doch nicht folgen würde. Weder wegen eines Herzinfarkts, eines Gehirnschlags, einer Leberzirrhose und schon gar nicht wegen einer Schussverletzung.

Ha.

»Na, wer sagt’s denn«, dachte er.

Mit der rechten Hand bekam er seine Rennmaschine zu fassen, er zog sie so weit her, dass er nach der Wasserflasche greifen konnte, er nahm erst mal einen kräftigen Schluck. Und das alles vor dem Frühstück.

Hausknecht schüttelte sich.

Er sah sich um. Diese Stelle, er kannte sie gut. Verdammt gut. Seit damals, als das mit Charlie war, genau hier. In den ersten Tagen war er immer zusammengezuckt, wenn er hier vorbeikam, aber inzwischen war das über 20 Jahre her, bald 30. Die Dinge verklären sich irgendwann, ja, und irgendwann sind sie dann weit hinten in der Erinnerung abgelegt. Komisch, dass er gerade jetzt drauf kam.

Das war schon eine verrückte Zeit damals, als er den Charlie hier gefunden hatte, ein ausgesetztes Baby, ganz allein, schreiend in einer Wolldecke. Er, damals noch Landwirt, hatte das Schreien nicht gehört, der Bulldog war viel zu laut, aber er hatte halt pieseln müssen, das muss manchmal sein. Und dabei sah er ihn.

Ans Radlfahren hatte er damals noch nicht gedacht, das war erst ein paar Jahre später. Aber irgendetwas musste er ja tun. Seine Frau hatte ihn damals verlassen, ausgerechnet zusammen mit der Frau vom alten Reiß Sepp war sie durchgebrannt. Einen schnöseligen Münchner Anwalt hatten sich die beiden feinen Damen genommen, die es leid waren, ihre Männer nur morgens nach dem Aufstehen mit den Nachwirkungen des Saurauschs vom Vortag zu erleben. Der Anwalt war clever, aber er stellte sich mit der Zeit als gar nicht so schnöselig heraus, immerhin war er Macho und Chauvi genug, dass er den Damen soviel erklagt hatte, dass sie zwar sorgenfrei ein neues, männerfreies Leben auf Mallorca beginnen konnten, dass aber ihren verlassenen Suffköpfen zumindest so viel blieb, um ihre Anwesen halten zu können. Zum Glück war genug Substanz da. In der guten, alten Zeit war eben mit Landwirtschaft noch etwas zu verdienen. Und sowohl der Reiß Sepp als auch Valentin Hausknecht hatten die Blüte ihres Lebens in eben jener guten, alten Zeit. Sprich: Da ging schon was rum, auf den Viehmärkten rundherum.

Während der Reiß Sepp nach dem Abgang der Damen Richtung Port Andratx seinen Stiefel einfach weiterlebte – Frühstücksweizen, Stallarbeit, Brotzeithalbe, Feldarbeit, Musizieren mit Feierabendbier und abends Kartenspielen mit viel Durst – hatte Hausknecht damals beschlossen, sein Leben zu ändern. Und das hatte er dann auch gemacht. Ab und zu ein Bier, das gönnte er sich bis heute, nie wieder aber hätte ihn seine Alte, wäre sie zufällig vorbeigekommen, mit einem Fetzenrausch in der Birne erlebt.

Heute hatte er ja eigentlich eine große Runde drehen wollen, der fitte, alte Valentin. Mindestens 150 Kilometer, jetzt aber war ihm die Lust vergangen. Er beschloss, heimzufahren. Die letzten Kilometer nach Hudlhub ging er gemächlich an. Als er das Ortsschild passierte, hatte er sich schon wieder leidlich erholt.

»Servus, Valentin!«

Das war die Postlerin der Gemeinde, Steffi, sie trug gerade die ersten Briefe aus. »Schon wieder zurück? Heut bist aber besonders früh dran!«, sagte sie und schüttelte ihre rötlichen Haare, die sie zu einem praktischen Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. »Magst deine Post gleich mitnehmen?« Da zog der Radler die Bremse, die Rennmaschine kam zum Stehen.

»Ja freilich, Steffi!«, sagte er. »Dann sparst dir einen Weg.« Er öffnete den Reißverschluss seines Renndresses und steckte sich die Post, ohne sie eines Blickes zu würdigen vor die trichterförmige Rennfahrerbrust.

»Ist alles in Ordnung, Valentin?«, fragte Steffi, nachdem sie den Alten kurz gemustert hatte, er sah irgendwie ein wenig derangiert aus.

»Dir entgeht wohl gar nichts, gell?«, erwiderte Hausknecht, dann erzählte er, was passiert war. Steffi starrte ihn mit wachsendem Entsetzen an. Schüsse. In Hudlhub. Na wunderbar. »Hast schon die Polizei informiert?«, fragte sie.

»Na, hab mein Handy nicht dabei gehabt. Zuviel Gewicht. Aber das mach ich gleich, wenn ich daheim bin, Stephanie.« Steffi nickte. Sie musste nicht lachen, weil der alte Hausknecht sie so – in nahezu perfekter englischer Aussprache, Stäfani – anredete, sie war längst daran gewöhnt. Dem Valentin nahm sie sowieso nichts krumm, der Mann war ja schließlich keine 20 mehr.

Hausknecht hatte sich damals, nach dem Auszug seiner Frau, für eine ganze Weile zurückgezogen, regelrecht eingegraben hatte er sich. Es war ja auch nicht unbedingt üblich, im Zeitalter der Helmuts in Bonn, dass zurecht unzufriedene Bäuerinnen in bayerischen Landen auf sich achteten und entschieden, ihr Leben nicht an der Seite von gedankenlosen Saufköpfen zu verbringen, sondern lieber aus ihrem Leben etwas zu machen. Und irgendwie spürte er schon, der gute Valentin, dass er sich diese Suppe selber eingebrockt hatte.

Er wusste nicht recht, wie es nun weiter gehen sollte, und er tat etwas, was er nie zuvor am helllichten Nachmittag getan hatte: Er schaltete den Fernseher ein und zappte sich durch die Programme. Auf Sat.1 blieb er bei einer Sendung hängen, deren Titel er nur halb gelesen hatte, irgendwas mit »BayWa«.

Jedenfalls lernte er so Pamela Anderson, Mitch Buchannon und eben auch Stephanie Holden kennen. So etwas hatte er noch nie gesehen, und ihm gefiel, was er sah. Die Menschen in dem Film sahen irgendwie auch anders aus als die meisten Hudlhubber, die er so kannte, wobei er zugeben musste, dass er weder den Reiß Sepp noch dessen Frau, geschweige denn seine eigene zuvor jemals in roten Badeanzügen beziehungsweise -hosen gesehen hatte.

Gesund schauten sie aus, die »Baywatch«-Leute, wie er fand, und griff instinktiv unter die blaue Arbeitsjacke, der – abgesehen vom Sonntagsgewand – einzigen Kleidung, die er besaß, und fasste seinen Ranzen an. Das hatte er nicht mehr gemacht, seit er ein junger Mann gewesen war. So durchtrainiert wie diese Menschen bei »Baywatch« war er zweifelsohne nicht. Und weil dort alle Sport trieben, probierte er es auch einmal aus. So war er zum Radfahren gekommen.

In Hudlhub erzählte man sich bis heute, dass in seinem Wohnzimmer seit vielen Jahren angeblich ein Pamela-Anderson-Poster hing. Aber nichts Genaues wusste keiner. Höchstens Charlie, aber der war diskret. So gab es bloß Gerüchte von Leuten, die womöglich einen verstohlenen Blick durchs Fenster geworfen hatten.

Jedenfalls nahm er Steffi die Post ab, fuhr heim und ging erst einmal unter die Dusche. Das tat gut.

Dann griff er zum Telefon, wählte die Nummer der Polizei, und als ein Beamter sich meldete, legte er wieder auf. Warum unnötigen Ärger machen, es war ja nichts passiert. Aber wenn er dem Bürgermeister das nächste Mal über den Weg lief, dann wollte er ihn fragen, wem denn vorn, bei Weilenbach die Jagd gehört. Als wenig später das Telefon klingelte – die Polizei wollte den unvollendeten Anruf natürlich nicht auf sich beruhen lassen –, ging er nicht ran.

Und als am Nachmittag eine Streife bei ihm vorbeikam, die Rückverfolgung des Anrufs war ja heutzutage ein Klacks, war er nicht daheim. Ihm war langweilig geworden, dem alten Valentin, und er war noch einmal losgefahren, um die abgebrochene Tour vom Morgen nachzuholen. Nicht die ganz große Tour, die er eigentlich geplant hatte, aber doch eine gepflegte Strecke durchs Paartal, über Euernbach, Englmannsberg und Koppenbach nach Hohenwart, und dann über Haid am Rain, Schrobenhausen, Hörzhausen, Unterbernbach nach Aichach und wieder zurück. Schon schön, da.

Als er zurückkehrte, war es schon dunkel.

Bei Charlie in der Werkstatt brannte noch Licht. Valentin stieg vom Rad, öffnete die Tür, schob es in die Werkstatt, lehnte es an die Wand, ging wortlos an Charlie vorbei, mehr als ein kurzer Gruß in Form eines angedeuteten Nickens war auch nicht nötig. Er nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank, dann stakste er mit den klackernden Radlerschuhen, in denen seine alten Füße steckten, hinüber zu Charlie und schaute ihm eine Weile wortlos beim Arbeiten zu.

Charlie bastelte an einer komplexen Schaltung, lötete und ließ sich nicht stören. Hausknecht und sein Fahrrad, das war ihm gerade völlig egal. Und ganz offensichtlich dachte er auch gar nicht daran, die Knarre, die auf der Werkbank lag, zu verräumen. Das Teil hatte einen abgeschnittenen Lauf und ein Zielfernrohr, es war mattschwarz.

Damit schießt man keine Hasen nicht, dachte sich Valentin.

»Du warst nicht zufällig heute Morgen in Weilenbach und hast damit geschossen?«, fragte er Charlie.

»Spinnst du?«, knurrte Charlie ohne aufzuschauen. »Meinst du, ich hab nichts zu tun? Es gibt Menschen, die müssen arbeiten!«, sagte er dann. »Nein, war ich nicht.«

Valentin reichte das an Information. Er zuzelte an seinem Bier und machte keine Anstalten mehr, die Konversation fortzusetzen, genau genommen war eh alles gesagt. Und das hat sich in Bayern selbst durch den Einzug des Privatfernsehens und das Internet und die damit einhergehende Globalisierung der Wahrnehmung der Welt weit über Pamela Anderson hinaus nicht geändert: Sehr viele Worte braucht man nicht, um sich zu verstehen. Zumal unter Männern.

Nach einer Weile war es dann doch Charlie, der das Schweigen brach.

»Und?«, wollte er wissen.

»Passt scho!«, erwiderte Valentin. Hab heute Morgen sehr an dich denken müssen, weil ich ausgerechnet an der Stelle, wo ich dich damals gefunden habe, beinahe gestorben wäre, dachte Valentin, aber er sprach es nicht aus. Er und seine Frau wollten Charlie damals bei sich aufnehmen. Niemand wusste, woher das Baby kam, wer seine Eltern waren. Charlie war einfach nur ein ausgesetztes Kind. Die Hausknechts kamen aber für eine Adoption nicht infrage, sie waren zwar betucht und kinderlos, aber sie waren schon zu alt, und die zuständigen Leute im Landratsamt konnten auch den gelben Schimmer, dort wo Hausknechts Augen eigentlich weiß sein sollten, nicht übersehen. So wiesen sie das Baby ins Kinderheim St. Josef in Schrobenhausen ein, damals ein Haus von fragwürdigem Ruf, ganz anders als heute.

Immerhin fand das Jugendamt Pflegeeltern, die später auch seine Adoptiveltern wurden, und sie waren es, die ihm seinen heutigen Namen gaben: Karlheinz Wendler, sehr solide. Davon abgesehen hatte er Glück, die Pflegeeltern waren ungemein liebevoll. Trotzdem war Karlheinz Wendler noch keine vier Jahre alt, als er nur noch Charlie gerufen werden wollte.

Der alte Hausknecht hatte den Kontakt nie abreißen lassen, und er hatte es sich auch nie nehmen lassen, Charlie regelmäßig zu besuchen, und Charlie hatte den alten Valentin dann auch seinerseits immer besuchen dürfen, als dessen Frau längst ihr neues Leben in Port Andratx begonnen hatte. Die Wendlers waren sehr tolerant und sie waren wirklich sehr um das Wohlergehen des zauberhaften dunkelhaarigen Knopfs bemüht, der ihnen vom Jugendamt in Pfaffenhofen anvertraut worden war.

Aber als Charlie endlich selbst die Wahl hatte, war es für ihn – ohne seinen Adoptiveltern gegenüber undankbar sein zu wollen – selbstverständlich, dass er sich in Hudlhub niederließ, denn dort lebte der Mann, der ihn gefunden hatte, und Hudlhub war nicht weit weg vom Fundort. Und insgeheim hoffte er, dort vielleicht eines Tages zu Rückschlüssen auf seine leiblichen Eltern zu kommen.

Er hatte keine Herkunft, er hatte keine Heimat, aber hier hatte er die Hoffnung, eine Heimat zu finden. Und die Hudlhubber machten es ihm so leicht wie möglich.

Valentin sagte also nichts von all dem, und ließ lieber seiner wachsenden Neugierde freien Lauf.

»Was machstn da?«, fragte er.

Charlie schaute kurz zu ihm auf, warf einen Blick zur Uhr hinüber – es war gleich halb neun –, dann packte er das Bauteil behutsam in eine Box unter der Werkbank, verstaute die Waffe im Spind, den er sorgfältig abschloss, nahm sich einen Lappen, wischte den Dreck von den Händen und sagte: »Feierabend. Das mach ich!«

Valentin nickte, murmelte so etwas wie »Da hast recht«, stellte die leere Flasche ins Tragel, schob – ein klein wenig enttäuscht – sein Fahrrad wieder hinaus auf die Straße, schwang sich so behände wie er konnte auf sein Rad und fuhr die letzten paar hundert Meter heim zu seinem Pamela-Anderson-Poster, das über die Jahre in dieselben gekommen war, aber das war er ja auch, drum war es eh schon wurscht.

2 | OIS ZVUI

Charlie räumte noch kurz die Werkstatt auf.

Er war ein begnadeter Mechaniker, er hatte goldene Hände, wenn sie nicht gerade verschmiert waren, aber leider waren sie das meistens. So konnte kaum jemand sehen, dass er sehr schöne Männerhände hatte, kraftvoll, mit langen Fingern, mit großen, ebenmäßigen Nägeln, mit Kraft signalisierenden, sich leicht erhebenden Venen auf dem Handrücken. Eine, der das längst aufgefallen war, war Steffi. Charlie hatte sie noch nie als etwas anderes denn als Postlerin wahrgenommen. Das wiederum führte dazu, dass er auch nicht wahrnahm, dass sie ihn sehr wohl wahrgenommen hatte.

Heute nahm er sowieso nichts mehr wahr. Er war ganz einfach hundemüde.

Er würdigte nicht einmal mehr seine alte Triumph Scrambler eines Blickes, die er vor ein paar Jahren für ein paar Hundert Euro erstanden hatte und die er eines Tages restaurieren wollte, um dann damit Steve-McQueen-mäßig cool wie die Sau durch Hudlhub zu brausen. So schön hatte er sich das gedacht, aber er hatte noch nicht einmal angefangen.

Charlie würdigte auch die Zeitungsartikel über Ludwig Haderlein keines Blickes, die am Spind klebten, mittlerweile ein wenig ölverschmiert.

Haderlein war der örtliche Landtagsabgeordnete, der aus Biberg, einem Weiler gleich um die Ecke, stammte und der sich Kraft Amtes aufführte, als wäre er genauso wichtig wie Wladimir Putin. Ein Einmarsch wie der des kleinen Russen nach seiner Rückkehr auf den Thron, vorbei an Bunga-Bunga-Silvio, vorbei am Gasberater mit deutscher Politvergangenheit und all den anderen Möchtegernwichtigen auf einem roten Teppich in seinen Palast wäre Haderlein auch zuzutrauen. Und nach seiner dritten Wiederwahl im Landtag hätte Haderlein sicherlich so etwas veranstaltet, aber erstens hatte er keinen roten Teppich, der so lang war, und zweitens keinen Palast, dafür aber ein paar Geheimnisse.

Zum Beispiel hatte er eine heimliche Schnapsbrennerei in seinem Keller, und eine heimliche Bierbrauerei noch dazu. Er träumte davon, dass er parallel zu seiner politischen Karriere eines Tages als der Mann mit dem besten bayerischen Bier überhaupt in die Geschichte eingehen würde. Sein Status als Abgeordneter, vielleicht ja auch eines Tages als Minister, würde ihm sicherlich behilflich dabei sein, bald auf einer Stufe mit den wenigen anderen großen bayerischen Bierzaren zu stehen. Sein »Luckivator« würde die Fastenzeit dominieren, und er würde Hudlhub und Biberg einmal im Jahr zum Pilgerort für Bierjünger machen – wenn das Produkt stimmte.

Das wiederum, war er sicher, würde er schon noch hinbekommen, denn er war ja noch jung. Schließlich war er, als er in den Landtag kam, einer der Jüngsten seiner Zunft, gerade einmal 28 Jahre alt, und bei der richtigen Partei war er auch.

So braute und experimentierte er auf der Suche nach dem richtigen Rezept, das ihm weit wichtiger war als seine eigene Meinung im Petitionsausschuss. Wenn er daheim braute, wunderte sich der zuständige Wassermeister ein ums andere Mal, wieso denn da der Wasserverbrauch in dieser gottverlassenen Gegend mit einem Mal so schwallartig anstieg. Nicht nur einmal hatte er einen Trupp losgeschickt, der prüfen sollte, ob da nicht irgendwo ein Wasserrohrbruch vorläge. Der Trupp kehrte jedes Mal unverrichteter Dinge wieder zurück.

»Du kannst nicht das ultimative Bier entwickeln, wenn du nur drei Maß braust«, hatte Haderlein einmal bei einem Experten gelernt. Bei einem Pater nämlich, den er eines Tages beim Beten kennengelernt hatte, als er pflichtbewusst im Zuge einer Parteisitzung wieder einmal die Trennung von Kirche und Staat negierte, weil das ja in Bayern Brauch ist: Bis heute bezahlt auch der nichtgläubigste Zugezogene in krachlederner Landhaustracht alle aktiven und nicht mehr aktiven Bischöfe mit, weil das Interesse, den überholten und eigentlich mit der Trennung von Kirche und Staat nicht vereinbaren Vertrag aus dem Jahr 1803, der eben diese Gehaltszahlungen durch den Staat regelt, zu lösen keinesfalls beidseitig sein wird.

Und der Wassermeister stand ein ums andere Mal staunend vor seinen Bildschirmen, kratzte sich erst den schütter behaarten Hinterkopf, dann das zart bestoppelte Kinn und schüttelte schließlich irritiert das mittelweise Haupt. Wer um alles in der Welt hatte denn mit einem Mal derart viel Wasser aus dem Netz gezogen?

Unnötig zu sagen, dass die heimliche Bierbrauerei so heimlich war, dass das kommunale Wasserversorgungsunternehmen davon keinesfalls etwas wissen durfte. Haderlein wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. Vor allem verzichtete er deshalb darauf, die vorgeschriebenen Meldungen im Hauptzollamt abzusetzen, weil er fürchtete, das könne eines Tages seiner politischen Karriere schaden. Nicht, dass ihn jemand für einen Alkoholiker hielt, wie schnell hatte man da einen Ruf weg.

Also schickte der Wassermeister wieder einmal einen Trupp los, um einen Wasserrohrbruch irgendwo zwischen Singern und Unterschnatterbach zu suchen, der auch diesmal nicht gefunden werden würde, ganz einfach deshalb, weil es ihn nicht gab. Hätte der Wassermeister einmal versucht, diese unregelmäßigen Wasserverbrauchsexplosionen mit den Sitzungskalendern des Bayerischen Landtags abzugleichen, er hätte sich womöglich nicht mehr gewundert.

Haderlein dachte groß, wenn er sich etwas in den Kopf setzte. Wie gut, dass er von seinem Vater in jungen Jahren den großen Hof übernehmen konnte, den er eigentlich weitgehend verpachtet hatte, bis auf die große Halle auf der anderen Straßenseite, in der mit Hilfe vieler auswärtiger Firmen, die ihre Produkte in neutralen, nicht beschrifteten Fahrzeugen anliefern mussten, seine ansehnliche Brauerei entstanden war.

Mit nicht minder beachtlicher Logistik, denn die Gerste und der Hopfen, die Kisten und die Flaschen mit den gefälschten Etiketten, die er später als Freibier bei diversen Festen im Wahlkreis ausgab, mussten schließlich bei Nacht und Nebel so angeliefert werden, dass niemand im Hudlhubber Land Verdacht schöpfen konnte. Und dass die Lage Freibier nicht ganz so lecker war, wie man es sonst von Augustiner, Spaten, Löwenbräu, Schneider, Gutmann und wie sie alle hießen, gewohnt war, nahm man gar nicht so sehr wahr, weil das Freibier ja Freibier war.

Haderlein war ein mittelgroßer, fast schon schlaksiger Mann mit nicht sehr breiten Schultern, dafür mit einem allmählich nicht mehr zu übersehenden Bauchansatz – er nannte ihn Senkbrust. Die Haare trug er gern mit einem akkuraten Seitenscheitel, er hatte immer einen Kamm in der Sakkotasche. Er war auf dem besten Weg da etwas zu schaffen, um das ihn eines Tages alle beneiden würden. Glaubte er. Leider verstand er vom Bierbrauen nicht halb so viel wie er selbst meinte, und diejenigen, die ihm vielleicht die Wahrheit gesagt hätten, hätten sich lieber auf die Zunge gebissen.

Und diejenigen, deren Leistungen er von weit her einkaufte, um sein Projekt weiterhin unauffällig entwickeln zu können, dachten gar nicht daran, sich um ihre Melkkuh zu bringen und schwiegen.

Ein paar Mal hatte Haderlein darüber nachgedacht, das, was er tat, öffentlich zu machen, allein, um die Steuervorteile zu nutzen und das ganze abzusetzen, jeder Steuerberater hätte einen dreifachen Salchow hingelegt, ob der Möglichkeit, all das abzuschreiben, zumindest so lange es nicht vom Finanzamt als Liebhaberei eingestuft würde, aber welches Finanzamt würde sich schon mit einem Landtagsabgeordneten anlegen.

Aber Haderlein war schlau. Deshalb war er vorsichtig. Die leidigen Diskussionen in Berlin um die Nebeneinkünfte von Abgeordneten und was die »Bild«-Zeitung oder »Der Spiegel« draus machten, klangen ihm im Ohr. Finger weg, dachte er sich immer wieder, wenn die Versuchung ihn übermannte, und das passierte spätestens immer dann, wenn er seine Einkommensteuererklärung vom Finanzamt zurückbekam. Was er an Steuern bezahlen musste, verdienten andere nicht, und das hatte er weniger der pekuniären Entschädigung für sein politisches Wirken als vielmehr dem Nachlass der Eltern zu verdanken, die ihn erst spät gezeugt und sich selbst entsprechend früh biologisch abgemeldet hatten.

Die Zeitungsausschnitte über Haderlein an Charlies Spind waren eigentlich keine Artikel, sondern nur ausgeschnittene Bilder. Pressefotos, die zeigten, wie Haderlein mit seinem großen, schweren Auto bei Veranstaltungen ankam und willkommen geheißen wurde. Haderlein liebte solcherlei Auftritt, aber Charlie war das egal. Zumindest in diesem Augenblick. Jedenfalls würdigte er seinen Heimatabgeordneten keines Blickes, als er am Spind vorbei ging.

Als er schließlich am Waschbecken stand und versuchte, den Dreck an den Händen zu bändigen, sah er kurz in den Spiegel. Er hatte sich wieder nicht rasiert, das ließ ihn etwas verwegen aussehen. Ansonsten war er mit seinen 26 Jahren noch leidlich gut erhalten, fand er, nicht wissend, dass ein solcher Gedanke für einen Vierzigjährigen ein Tritt in den Allerwertesten wäre.

Er war einer dieser dunklen Typen, die schwarzen Haare kräuselten sich um seinen schlanken Kopf, Steffi fand das besonders niedlich, aber auch das wusste er ja nicht, weil er die Postlerin eben nur als Postlerin sah, und sehr viele Briefe verschickte er auch nicht.

Charlie zog noch ein sauberes Hemd über seinen austrainierten Körper, dann machte er das Licht aus. Er drehte den Schlüssel nicht nur einmal um, sondern zweimal.

3 | AM LIMES

»Ach Mann.«

»Was soll das heißen, Soldat? Ach Mann?«

»Na, was soll das schon heißen? Ach Mann, eben.«

»Und?«

»Mir tun die Füße weh.«

»Und?«

»Ist es denn noch weit?«

»Jetzt stell dich nicht so an.«

»Ich stell mich überhaupt nicht an.«

»Und wie du dich anstellst.«

»Ich stell mich überhaupt nicht an.«

»Das hast du eben schon gesagt. Und es ist nicht meine Schuld, dass du unbedingt in Augusta Vindelicum (Augsburg) einen Schuhmacher aufsuchen musstest, nur weil du deine doofen Sohlen durchgelaufen hast, und wir keine Latschen in deiner Größe dabei hatten. Und jetzt haben wir den Anschluss an die anderen verloren.«

»Wie oft muss ich mir das denn noch anhören?«

»Ich bin nicht freiwillig bei dir geblieben. Der Chef hat mich als deinen Begleiter abgestellt. Ich habe mich nicht darum gerissen.«

»Ich weiß.«

»Also heul hier nicht rum.«

»Aber die neuen Sandalen ...«

»Du willst ’ne Pause?«

»Ja bitte.«

»Also gut.«

Zwei Männer, zwei Soldaten, allein auf weiter Flur, irgendwo unterwegs im bajuwarischen Dschungel. Die Entbehrungen der vergangenen Tage und Wochen im Einsatz waren ihnen anzusehen, beide verdreckt, heruntergekommen, ausgemergelt. Der eine, ein kleiner Drahtiger mit tiefschwarzen Haaren und einst stahlblauen Augen, die ihren Glanz ein wenig zu verlieren drohten, der andere, ein hoch gewachsener, etwas sämiger Mann mit dicken Oberschenkeln, die zum birnenförmigen Oberkörper nicht ganz passen wollten; sie ahnten, dass sie auf ihrem Weg zum Limes womöglich schon zu weit nach Osten geraten waren, ganz sicher waren sie aber nicht.

Es handelte sich lediglich um ein Gefühl, um einen Verdacht. Waren sie am Ende Castra Regina (Regensburg) näher als Celeseum (Pförring), ihrem eigentlichen Ziel? Sie waren dem Fluss gefolgt, der Paar, dann an Scrobinhusen (Schrobenhausen) vorbei, einer für diese Zeit mächtigen Ansiedelung, hier lebten Leute mit Geld, dann waren sie hierher geraten, in dieses zauberhafte, kleine Tal.

Der Weg hierher hatte ihnen einiges abverlangt, es ging durch dunkle Wälder, über Höhen und Tiefen, steile Anstiege und fordernde Hänge, ehe sich dieser Ort auftat, eine Vertiefung, geformt wie eine überdimensionale Banane. Unten floss ein kleines Flüsschen vorbei, an einer Stelle hatte sich ein kleiner See gebildet. Wäre Müßiggang die Triebfeder der beiden Soldaten gewesen, sie hätten sich womöglich Angeln gebaut und sich mit den Forellen angelegt, die sich nichts ahnend und entspannt im Wasser räkelten.

Vorhin war ihnen ein Schäfer begegnet, er sprach nicht dieselbe Sprache, aber mit Händen und Füßen hatten sie sich soweit verständigen können. Und sie hatten dem Mann einen Namen für diesen Ort entlocken können. Für sie klang es wie »Hudlub«, »Hudlubhobigsogtzefix«, irgendwie so. So ganz genau konnten sie das nicht verstehen. Die Sprachbarriere.

Der große, sämige Blasengeplagte zog sich die Sandalen aus und rieb sich die Füße.

»Verdammt, tut das weh«, sagte er. »Ist es noch weit?«

»Das weiß ich nicht so genau, Lucius. Wir müssen schauen, dass wir jetzt nach Norden kommen, nach Venaxomodurum (Neuburg), dann rechts ab nach Germanicum (Kösching), dann nach Celeusum, und dann sollten wir allmählich wieder auf die anderen stoßen«, sagte der andere.

»Ich hab Hunger, Tiberius.«

»Was bist du nur für ein Quälgeist. Wieso bist du eigentlich Soldat geworden?«

»Aber ich bin doch nicht freiwillig Soldat. Was für ein verrückter Gedanke! Du etwa?«

»Nein, eigentlich nicht. Was warst du denn, bevor sie dich eingezogen haben?«

»Na, Gärtner.«

»Und was haderst du dann mit dem Essen?«

»Na, weil ich Hunger habe.«

»Aber du hast doch hier einen ganzen Garten vor dir. Sieh, überall Büsche mit den süßesten Früchten. Hol dir halt welche.«

»Du hast recht. Hier gibt es überall Idaeus Rubus.«

»Idaeus was?«

»Himbeeren, Tiberius. Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Himbeeren! Ein Rosengewächs. Sehr lecker. Und außerordentlich gesund. Und so süß. Man muss nur aufpassen, dass die rote Wurzelfäule sie nicht ereilt.«

»Na siehst du, dann holst du dir jetzt welche, und stärkst dich. Das ganze Tal ist ja voll von diesen Dingern. Wenn du sie alle gegessen hast, können wir ja weiter ziehen.«

»Haha, du bist lustig. Es gibt hier so viele – kein Mensch könnte die alle aufessen. Sieh dich nur um! Alles ist hier voller Himbeeren. Himbeeren, so weit das Auge reicht! Und sieh nur, die Früchte haben eine besonders intensive Färbung, so einladend, so erfrischend habe ich sie noch nirgends sonst gesehen. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen: Das sind die leckersten Himbeeren meines gesamten, bisherigen Lebens. So saftig. So appetitlich. So gesund! Die bringen einem wahrhaft die Lebensgeister zurück. Möchtest du auch ein paar?«

»Warum nicht? Die komischen Härchen an diesen roten Dingern finde ich zwar nicht sehr appetitlich, aber ansonsten sehen sie ja ganz lecker aus, diese Idaeus ribus.«

»... rubus, Tiberius. Mehr als Straßenlatein ist bei dir wohl nicht drin, Kollege. Sollen wir mal ein paar unregelmäßige Verben konjugieren? Tollere, tollo, sustuli, sublatum und so?«

»Hör mir auf, das habe ich schon in der Schule gehasst. du verstehst mich doch, oder?«

»Schon gut. Aber die Kenntnis des einen oder anderen botanischen Begriffs steht einem gar nicht so schlecht zu Gesicht.«

»Reg dich halt auf!«

»Nein, ich rege mich nicht auf. Und meine Füße tun mir auch schon fast nicht mehr weh. Komm, wir sammeln noch ein paar Himbeeren ein, bevor wir weiterziehen. Himbeeren aus Hudelibus. Das muss ich mir merken. Sehr lecker.«

»Hast ja recht: Sehr lecker. Wirklich.«

»Sag ich doch.«

4 | LUNALUNAHUDLHUB

Steffi hatte schon seit einer ganzen Weile Feierabend. Sie war ja auch Opfer dieser merkwürdigen Reform geworden, die dafür gesorgt hatte, dass sie nicht mehr im Postamt Dienst schob, sondern in der Bäckerei Huber, die ihrerseits nicht nur Post-Shop, sondern auch Franchise-Partner einer Supermarktkette war.

Und wenn sie ehrlich war, musste Steffi auch zugeben, dass sich ein eigenes Postamt in Hudlhub nicht wirklich gerechnet hätte, die Gemeinde im entfernteren Dunstkreis der Landeshauptstadt zählte kaum mehr als 400 Einwohner, an guten Tagen gingen 100, manchmal 150 Briefe ein, überwiegend Rechnungen, nachdem ein Großteil der Werbung mittlerweile übers Internet lief.

Ja, das hatten sie bei der Post zu spüren bekomme, dass in Hudlhub eines Tages plötzlich eine 50-MBit-Leitung zur Verfügung stand, dass 80 Prozent der Haushalte von heute auf morgen über einen Internetzugang verfügten und dass sogar der alte Valentin Hausknecht wusste, wie man Pamela-Anderson-Videos bei Youtube aufrufen konnte.

Steffi hatte ihre Ausbildung in der Stadt bekommen, hatte dort auch noch zwei Jahre gearbeitet, bis sie postalisch mit allen Wassern gewaschen war. Dann kehrte sie nach Hause zurück, weil sie nun mal Hudlhubberin war, und Hudlhub war ja nun wirklich eine besonders bezaubernde Gemeinde.