Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

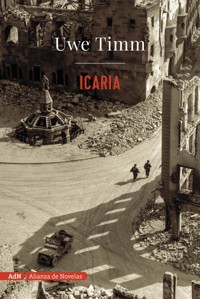

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

Alemania, finales de abril de 1945. Michael Hansen, de veinticinco años, regresa a su país natal como oficial estadounidense y acepta un encargo del servicio secreto: debe averiguar qué papel ha tenido un importante científico en el régimen nazi. Mientras aún se están librando batallas regionales, Hansen sale de Frankfurt en dirección a Baviera y se instala a orillas del lago Ammer. En un anticuario de Múnich conoce a Wagner, un disidente y antiguo compañero de aventuras del profesor Ploetz, teórico de la eugenesia. Este le relata la historia de una amistad que nació a finales del siglo XIX en Breslavia y que condujo a ambos estudiantes a Zúrich y más adelante a América, y que los enfrentó en un debate acerca del mejor orden social: por un lado, el socialismo según Marx, y por otro, el proyecto utópico de la comunidad «Icaria», fundada en Estados Unidos por el revolucionario francés Étienne Cabet. La confesión vital de Wagner pone a Hansen tras la pista del pacto con el diablo que firmó Ploetz con los nazis, así como del destino radicalmente distinto al que se enfrentó el anticuario debido a su oposición ideológica. Alemania, finales de abril de 1945.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 557

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

La partida

La misión

La casa del lago

El anciano

Día 1

Indagaciones

Día 2

La villa Kaulbach

Día 3

Molly

Día 4

PX

Día 5

El hombre del adorno de gamuza

Día 6

Linderhof

Día 7

Hamburgo, Eppendorfer Weg 97

Día 8

La lancha motora

Día 9

La Estrella de Bronce

Día 10

El piquituerto

Día 11

Traslado del archivo

Día 12

Observación del enemigo

Día 13

Going home

Día 14

La última visita

Cuervos

Apéndice 1

Apéndice 2

Agradecimientos

Bibliografía

Créditos

A Dagmar

Un científico no debería tenerdeseos ni afectos; solo un corazón de piedra.

CHARLES DARWIN

Es mortal sustituir al viejo Dios por un mundo ilustre que experimenta un constante y loable progreso.

GUSTAV LANDAUER

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.

Está vivo.

Soy testigo.

Ha sobrevivido.

Caminaba por la calle y reía y gritaba y bailaba, con un baile algo torpe, pero un baile al fin y al cabo, y aplaudía. Nadie lo había visto jamás. Como caído del cielo. Era rechoncho y tartamudeaba. Recorría la calle pasando por delante de los escombros del edificio de la esquina, de la fachada gris de la que colgaban sábanas blancas, de la lechería, de la zapatería, de la pescadería Grün; se cruzó con Adolf Andersen, que aquel día de primavera no llevaba el uniforme marrón ni las botas relucientes, sino que iba vestido de un verde discreto, verde, verde, verde, como en la canción infantil; tampoco levantaba el brazo, como aún hacía ayer, no gritaba «heil», no, se agarraba el sombrero, saludaba con una amabilidad exagerada a derecha e izquierda, se detuvo desconcertado cuando el chico torpe se le acercó de frente con una sonrisa y le tendió aquella mano de dedos cortos que Andersen estrechó sorprendido y abochornado; el joven siguió su camino profiriendo extraños ruidos guturales, sin dolor, sino más bien gozo, quizá ambos, gritos de gozo doloroso. De la boca, que parecía demasiado pequeña para esa lengua, le brotaban palabras: Las nubes solo pueden significar una cosa, el árbol es otro y gime. ¿O Himmler?

No, gime.

El joven volvió a aplaudir, efectivamente, bailaba, un baile desmañado, se lo veía seguir un ritmo lento con las manos, se acercó a un árbol, el único que seguía en pie, que había resistido a las bombas, los incendios y las sierras en invierno, un castaño de hojas como pequeñas zarpas. El chico se apretó contra el tronco, palpó la corteza y su boca emitió un sonido gutural. Corrió por la calle agitando los brazos como si quisiera volar, profiriendo gritos roncos y siguiendo a los cuervos mientras imitaba sus graznidos.

Tres o cuatro meses después, cuando ya se había habituado a lo que debía ser la normalidad, los niños comenzaron a molestarlo. No lo entendían. Él levantaba un puño amenazador. Pero incluso cuando lograba atrapar a uno de ellos, no le pegaba, sino que se limitaba a decir: «¡A dormir!». Y también: «¡Callandito!».

¿Por qué dormir?

El niño dice: Yo era el más joven y fui quien más tiempo estuvo de su parte. Era un misterio verlo intentar apartar las nubes con una escoba.

Cuando yo también comencé a burlarme de él, madre me preguntó: ¿Por qué lo haces?

Porque es raro.

No, no es raro, ni malo. Los niños pueden tener maldad. Él no. No hace daño a nadie. Siempre será un poco niño.

Así fue más o menos la conversación. Y transcurrió acompañada de un sentimiento de vergüenza por haber traicionado a alguien para caer en gracia a otros.

Sus padres lo habían escondido en el piso durante doce años.

Una casa de alquiler, ocho inquilinos, cuarta planta, un ático. Allí vivían dos adultos y un niño. El niño no salía de casa. Había que repartirse lo previsto para dos adultos en la cartilla de racionamiento: mantequilla, pan, queso, verdura y patatas. Si apenas era suficiente para dos, cómo iba a bastar para tres. Y el chico comía mucho, tenía hambre, hambre constante; igual que la madre, tanta como un buitre; igual que el padre, que de vez en cuando traía algo del trabajo, zanahorias, un poco de repollo, un pedazo de jabón y, muy rara vez, miel. Un compañero del padre en la oficina de aguas tenía dos colmenas en el jardín. Sabía lo del chico y su escondite. Los días de miel eran un festival.

¿Sabían algo los demás inquilinos? Quizá alguno que otro, puede que los que vivían debajo, porque aunque los de arriba anduvieran en calcetines, debían de oír que había más de dos personas allí. No los delataron. Él era un poco diferente. Lo habrían matado.

Guardaron silencio.

¿Habrían guardado silencio si se hubiera tratado de una familia judía?

El horror, lo innombrable.

Debe nombrarse.

Las ruinas. En verano los caminos atravesaban los montículos de escombros. Senderos trillados. Por allí rondaba el asesino de los escombros. Las cenizas, los restos de huesos lo cubrían todo. Polvo de ladrillo. Humus. Verde exuberante, lupinos y cardos, también tusilago. Nubecillas de mariposas blancas se elevaban de las hondonadas. Los mayores decían que nunca habían visto tantas mariposas como en el verano de 1945. Que eran parásitos. Se comían la col, que además escaseaba, con una voracidad insaciable. Los niños las perseguían, las golpeaban con finas varas de mimbre, caían al suelo con las alas hechas trizas.

Éramos los salvadores. Matábamos a los parásitos.

En sueños volaba. Era muy fácil. Con solo extender los brazos ya me elevaba por los aires. Debajo quedaban casas, calles, árboles, el profesor Blumenthal, al que le crecían pelos de las orejas y de los agujeros de la nariz, y más allá un ciclista que se tambaleaba, amenazaba con caerse y, finalmente, daba en el suelo. Volar era un placer. Esperaba ansioso la hora de acostarme. Esperaba ansioso el momento de quedarme dormido.

Mi recuerdo: Karlchen masticaba. Un movimiento constante, la mandíbula moliendo lentamente. Como si se masticara la lengua. La sonrisa le ensanchaba el rostro.

Mi recuerdo: el jeep, un coche tan sencillo y de funciones tan reconocibles, las ruedas desnudas, el volante, el cambio de marchas, la esfera metálica visible sobre el eje trasero, el neumático de recambio detrás, en el costado opuesto una pala, el parabrisas podía plegarse, no tenía puertas, los soldados se subían de un salto, cuando llovía se extendía una cubierta sobre dos arcos.

Los soldados de ocupación británicos también conducían jeeps, pero el que apareció en julio en el Eppendorfer Weg tenía una estrella en el capó, y delante se sentaba un oficial americano de uniforme caqui almidonado con una raya marcada en el pantalón, eso se me quedó grabado. Fumaba. El chófer, que no era negro pese a que más adelante se vería que muchos lo eran, repartía láminas de chicle. Un fin en sí mismo: solo sabor, un juego de niños, y masticar, el movimiento de la cara, como de molienda, calmaba el cuerpo. El coche olía a goma, a gasolina, un olor que me acompaña desde entonces y representa el recuerdo lejano de lo distinto, de lo nuevo.

Lo sorprendente era que el hombre de uniforme nos entendía, hablaba alemán. Preguntó cómo nos llamábamos. Los niños dieron sus nombres, también su edad. Karlchen, que era mucho más atrevido o puede que simplemente más curioso, tocó el metal, los neumáticos, el espejo; sus dedos, algo torpes, acabaron alcanzando también con cautela el uniforme del oficial. Este le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y Karlchen respondió: Karlchen. Tuvo que repetir su nombre, y también la pregunta: ¿El coche saltar?

El oficial se echó a reír. No.

El chófer le regaló a Karlchen una laminilla envuelta en papel de plata, y cuando el chico se la quiso llevar a la boca, el oficial se la quitó, desenvolvió el chicle y se lo dio. Karlchen comenzó a masticar y a aplaudir.

La partida

La espuma sobre las olas. En el barco hay un joven con un cometido. Se llama Michael Hansen, en honor al ángel que los alemanes consideran suyo. Fue su padre quien escogió el nombre. Hansen es un joven bastante normal, no llama la atención. Es alto y las mujeres dicen que es guapo. Su manera de caminar, erguido, revela que practica deporte, sus movimientos son tranquilos, enérgicos. Sabe escuchar, toda una virtud. También suele preguntar. Muchas características positivas pero nada que destaque.

El joven está junto a la barandilla con un compañero y observa el mar, este Atlántico cubierto que se funde con el cielo. Aguzan la mirada, al igual que el vigía en el puente. Buscan a los lobos grises. Un periscopio, un tubo de buceo, el rastro de burbujas de un torpedo. No hay lobos a la vista. Ya se les está dando caza con radares, aviones, cargas de profundidad. El barco, un transporte de tropas gris oscuro que antes había sido una nave de pasajeros de color blanco reluciente, es más rápido que cualquiera de esos lobos.

El joven es uno de los elegidos.

¿Por qué él?

Habla alemán y tiene permiso de conducir.

¿Y elegido por quién?

Por la División de Guerra Psicológica. PWD por sus siglas en inglés. Pero él todavía no lo sabe.

Se había alistado voluntariamente siete meses atrás y lo habían asignado a la compañía de transmisiones, que se distinguía por las dos banderas cruzadas en los botones del uniforme. Recibió una mochila A y una mochila B, que debían atarse con una correa y un mosquetón y llevarse al hombro. Completó la formación básica, aprendió a hacer la cama y con ello las triquiñuelas del orden: la manta debía estar tan tensa que si el instructor lanzaba una moneda de veinticinco céntimos, esta rebotara. Aprendió a avanzar cuerpo a tierra sosteniendo la carabina en las manos, a mantener el equilibrio sobre vigas, a arrastrarse por debajo de alambre de espino, a escalar paredes de tablones, a mantener el equilibrio una vez más, a correr por el bosque. Seguía bien el ritmo, había jugado al baloncesto y al tenis en la Universidad de Washington. Aprendió a disparar con la carabina. Y con sus buenas evaluaciones lo destinaron a la formación de oficiales, donde aprendió táctica y a transmitir mensajes que debían ser rápidos, concisos y breves, decisivos en todas las batallas, como decía el coronel de la Escuela de Transmisiones. Incluso los soldados más valientes se movían a tientas si recibían órdenes a destiempo o imprecisas. El detalle de los botones provenía de un tiempo en que las órdenes se transmitían con banderines de una montaña a otra. Ahora había morse, teléfono, radio. También se codificaba. Y se descifraban los mensajes por radio del enemigo. Reconocimiento. Análisis de la fuerza, de los planes de ataque, de la moral entre las tropas enemigas.

Ustedes son el cerebro y los nervios de nuestro ejército, decía el coronel. Los demás, infantería, artillería, blindados, son los músculos, los tendones, los huesos.

O mejor aún, ustedes son los ángeles que transmiten todos los mensajes. Pero que también lo ven todo. Y lo oyen todo. Tienen al enemigo vigilado. No solo dónde se han situado qué tropas, sino también ¿qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Cómo están de moral?

Hansen prestó el juramento de oficial medio año después y fue nombrado teniente segundo. Lo que se conocía como un six month wonder, «un milagro en seis meses». Podía ser movilizado a luchar contra los alemanes, los kartoffel, los nazis. Era estadounidense, aunque había nacido en Alemania, nadie le preguntó qué sentía al pensar en combatir allí, aparte del miedo a resultar herido o incluso a morir.

Había discutido con sus padres en su casa de Ringwood, cerca de Nueva York. ¿Por qué había tenido que alistarse justo después de acabar el máster? Lo habrían llamado a filas, pero habrían encontrado la manera de mantenerlo en la reserva. Sin embargo él lo había querido así. El miedo de la madre, que decía que la guerra era un disparate. Lo decía en alemán, y seguía: Te preocupas por tus hijos, los crías con todo el cuidado, todo el esfuerzo, y llegan los de arriba, los envían a la guerra y los matan a tiros. El padre también estaba en contra, pero por un motivo distinto. Él, que hacía años que había adoptado la nacionalidad estadounidense y había renunciado a la alemana, decía que no se lucha contra tu país natal, contra parientes de sangre.

Hansen se había vestido en un almacén, se había puesto un uniforme que le quedaba justo, de corte y calidad distintos a lo que habría llevado como soldado raso; ahora vestía una chaqueta verde oscura con botones brillantes, pantalón rosado, camisa, corbatín, gorra con el águila dorada, una estrecha cinta de latón en la hombrera. Un uniforme ligero y práctico.

Conoció a Catherine tres meses antes de marcharse a Europa, cuando faltaba poco para Navidad, en el tren. Una ventisca había paralizado el tráfico en Nueva York.

Le habían concedido un fin de semana largo de vacaciones. Cuando el tren se puso en marcha, comenzaba a nevar, y cuando entraron en Grand Central Terminal, se había desatado una tormenta de nieve. Los autobuses, los taxis y los trenes de cercanías ya no circulaban. Él y la joven que se había sentado junto a él al otro lado del pasillo y con la que había charlado un poco se encontraban ahora bajo la cúpula del vestíbulo, ante aquel reloj establecido como punto de encuentro. Allí debía recogerla su amigo. Hansen le había dado un par de monedas para el teléfono y los padres de su amigo le habían dicho que sí había salido, pero que había llamado desde la carretera porque se había quedado atascado.

Hansen se había acercado con ella a un pequeño bar situado enfrente de la estación, donde aún quedaban dos sillas libres junto a una mesa coja de metal. Se apretaron entre los demás viajeros que se habían quedado tirados. El vaho de la ropa húmeda había empañado los cristales. De vez en cuando se veían pasar lentamente los faros de algún coche. Bebieron cerveza, ella insistió en compartir el último sándwich que quedaba, y tuvieron tiempo de contarse sus vidas. Entretanto ella había ido levantándose, le había pedido más monedas y había llamado por teléfono. Él la observaba hablar por el auricular junto a la barra, sacudir la cabeza, aquella tupida melena castaña oscura con reflejos rojizos. Pantalones grises de suave caída, un grueso jersey de ochos de color claro bajo el que se intuían sus pechos. Regresó, dijo que había dado el nombre del bar por si Horace volvía a llamar. El nombre, Horace. ¿Su nombre? Catherine. Estaban allí sentados, en aquel bar atestado, más cerca el uno del otro de lo que habría sido habitual entre dos conocidos tan recientes. Cuando la joven se reía, él sentía el cuerpo femenino contra su brazo. Y se reía a menudo. La conversación pasó del inglés al alemán. Hansen le había preguntado a qué se dedicaba. Estudiaba antropología en Columbia, pero se ganaba la vida dando clases de idiomas, alemán, sobre todo a militares que se marchaban a Europa. ¿Su familia era alemana? No, era francesa, pero en casa hablaban alemán. Venía de Alsacia. Cuatro años atrás, poco después de que Francia se rindiera y los alemanes la ocuparan, su padre la había enviado a través de España a casa de un tío en Estados Unidos. Una medida de precaución ya que era imposible saber cuándo acabaría la guerra. De hecho, tras la capitulación, el Reich alemán se había anexionado Alsacia. Su familia había tenido que adoptar la nacionalidad alemana. Pero a ella la habían puesto a salvo. En el caso de su hermano no había sido posible, ya que había combatido en el ejército francés y tras la derrota había acabado en un campo de prisioneros de Prusia Oriental. Y más adelante, debido a su nueva nacionalidad, la Wehrmacht lo había llamado a filas.

Qué época esta. Menudo caos. Espero que siga vivo. Espero que sigan vivos. Llevaba tres meses sin noticias de sus padres.

Obedeciendo a un impulso, él le apoyó la mano en el brazo y dijo: Lo bueno de las malas noticias es que solemos recibirlas antes.

Ella lo miró. Y él añadió: Si lo sabré yo. Pertenezco al regimiento de Transmisiones. Le ofreció un cigarrillo a la joven, que insistió en que solo fumaba los días de fiesta. Y así permanecieron un rato sentados juntos, fumando, en un silencio cómplice.

Tras dos horas largas, la puerta del bar volvió a abrirse y entró un hombre joven vestido con una trenca marrón y cubierto de nieve. Hello, dijo, abrazó a Catherine, le tendió la mano a Hansen, la estrechó con fuerza y Hansen también apretó con firmeza; más tarde ese breve enfrentamiento le resultaría algo embarazoso. Se preguntó si el otro también lo habría sentido así. Este es Horace, dijo ella; él repitió: Hello, y después avisó de que no tenían tiempo, no podía sentarse, no había sitio, pero, sobre todo, tenía el coche mal aparcado, tenían que marcharse enseguida. Ella quiso pagar. Horace quiso pagar. Hansen se negó, el sándwich se podía repartir, el precio no, lo que en cierto modo era verdad, ya que era una cantidad impar. Sí tuvieron tiempo de intercambiar direcciones. Él apuntó la dirección del campamento y el número de teléfono de sus padres. Cuando ya se habían marchado, estudió la tarjeta de visita. Impreso en letras metálicas, se leía: Catherine Weckmann. Olió la tarjeta, un perfume, un aroma lejano, y se la guardó al ver las miradas de los que lo rodeaban, que se dirigían hacia él y lo observaban con gesto interrogante. Quizá no había sido prudente hablar en alemán de un modo tan cercano, casi conspirativo. Podrían haberlos tomado por los espías alemanes sobre los que se advertía en carteles por Nueva York.

Durante los siguientes tres meses, Hansen y Catherine se escribieron cartas, en alemán para que sus compañeros del campamento de instrucción no pudieran leerlas, aunque no contenían nada íntimo, si acaso el deseo de volver a verse pronto. A él le gustaba el alemán de ella, trufado de expresiones arcaicas como «a más ver».

Dos días antes de embarcar en el transporte de tropas hacia Europa, Hansen se vio con ella por la noche en el Keen’s Steakhouse. Hablaron, bebieron cócteles y pidieron comida. Ella quiso saber a qué se dedicaba su familia.

Él respondió que un mono los había traído a América.

Ella se echó a reír pensando que era un chiste.

Pero era cierto. Su padre, preparador de profesión, había disecado un gorila que se expondría en el Museo de Ciencias Naturales de Berlín. El director del Museo de Historia Natural de Nueva York, que viajaba por Europa, lo vio allí y quedó asombrado por su realismo. El padre recibió una oferta del museo y se marchó, y en 1932, es decir, dos años después, hizo venir a la familia: su madre, su hermana mayor y él. Más adelante su madre dio a luz a otro hijo, un chico tardío, un niño callado y soñador del que podría pensarse que lloraba el Viejo Mundo que ni siquiera había conocido.

Tuvo que confesar que, por lo visto, el gorila parecía tan real que los visitantes del museo, que entraban a la sala en penumbra sin saber lo que les esperaba, se llevaban un buen susto. Así de fiera y viva debía de resultar su mirada. Se alzaba imponente junto a una rama, como si quisiera subirse a ella. Cuando había visitas escolares de niñas, debían atarle un pequeño taparrabos sobre el sexo.

Rieron mucho. También sobre su instructor, sobre los cabos gritones, sobre sus compañeros, y Hansen, que más bien solía ser quien preguntaba, quien escuchaba, se convirtió en un narrador incontenible gracias a los cócteles, pero sobre todo gracias a la risa de ella, una carcajada luminosa que cesaba melódicamente. Oírla reír le inspiraba felicidad.

Cuando salieron de allí era demasiado tarde para coger un tren a Ringwood. Hansen habría tenido que buscarse un hotel o quedarse en la residencia de oficiales.

Catherine le ofreció pasar la noche en el piso que compartía con una amiga. Ella dormiría con su compañera.

En el apartamento los recibió una joven en pantalón y jersey. Se había levantado las gafas hacia el pelo.

Esta es Gillian, está preparando las oposiciones.

Los tres se sentaron a la mesa y hablaron un poco.

Si no te molesta la luz de la lámpara, puedes dormir en el sofá, le dijo Gillian a Catherine.

Esta preparó su cama, en la que se tumbaría él.

Estuvo a punto de decirle por impulso que no hacía falta. Habría estado encantado de dormir en sus sábanas usadas. Ella le trajo dos toallas. Después se la oyó trastear en el baño. Corría el agua. Volvió, asomó la cabeza por la puerta y dijo: Your turn. Hansen se duchó, se secó, olió los frasquitos hasta descubrir su aroma. Se tumbó en la cama y allí también percibió aquel olor. ¿Jazmín? Apagó la luz y oyó la conversación en voz baja de las dos mujeres en la habitación contigua. Después un silencio repentino. Pensó que se habrían acostado. Cuando ya estaba sumiéndose en el sueño, oyó que la puerta se abría con una claridad inesperada y se volvía a cerrar, que ella entraba descalza en el cuarto y se acercaba. Levantó la manta y se tumbó junto a él. Gillian tiene que trabajar, susurró, y yo no puedo dormir con luz. Respiraba como si hubiera subido las escaleras a toda prisa. Y un instante después, su voz: Pero no podemos hacer ruido.

Un rostro estrecho y proporcionado, pelo rubio, con la raya a la izquierda. Un joven de boca serena y ojos meditabundos. La apariencia también contribuyó al sorprendente giro de la velada que, si bien inesperado, parecía obedecer al deseo. Así como aquello que ninguno de los dos había mencionado, el inminente viaje a los campos de batalla europeos donde, al contrario que en el Pacífico, la guerra ya se acercaba a su fin.

El futuro no apareció en la conversación. La entrega sustituyó a las palabras.

A la mañana siguiente la compañera se marchó pronto. Catherine habló brevemente con ella, regresó. ¿Al final hicimos demasiado ruido? No, por Gillian no te preocupes, dijo ella. Se ha ido a la biblioteca. Ahora necesitamos calorías, necesitamos zumo de frutas, queso, tostadas, huevos y leche.

Bajó en el ascensor. Él se asomó a la ventana del noveno piso de la calle 76 Oeste y esperó verla salir. Fue en vano, seguramente había tomado la acera del edificio. Contempló las dos fotografías enmarcadas en plata que había en su escritorio. Una mostraba a una familia vestida con elegancia, el hombre de traje oscuro, la mujer con un vestido plisado blanco, seguramente sus padres; el chico, su hermano, de marinerito, y la niña, ella, también con vestido blanco.

En la otra foto había un joven sentado junto a la caña de un velero. Sonreía mostrando muchos dientes blancos, el color tostado de su piel destacaba sobre el blanco del polo que llevaba. Hansen tardó un instante en reconocer a Horace, que había entrado en el bar sin esa sonrisa reluciente, envuelto en ropa y empapado de nieve, para rescatarlos del caos invernal.

La ropa, el gran velero, todo apuntaba a una familia adinerada.

Catherine regresó a la habitación con una enorme bolsa de papel. Él la abrazó, traía consigo el olor del aire fresco, el sol, el pelo suelto, despeinado al viento. Se sentaron a la mesa y comieron tostadas, bebieron café, y cuando ella le tendió la mano por encima de la mesa, él estiró y la levantó de la silla; ella dejó descuidadamente la tostada mordisqueada en la mesa.

Catherine acompañó a Hansen al tren de Ringwood.

Finalmente él le preguntó por Horace.

¿Horace? Sí. Después de titubear, le contó que tenían planes de compromiso. Dentro de dos meses. Lo dijo algo apocada. Y después de más titubeos: ahora tendría que contarle a Horace lo que había sucedido. La palabra «arrepentimiento». No, no era lo que sentía, pero con solo pensar en Horace se ponía triste, y por supuesto que tenía miedo de la conversación que se avecinaba. Y no tenía ni idea de lo que sucedería. Cómo iba a saberlo.

Una conversación sobre separaciones, esa fue su despedida.

Un largo abrazo durante el cual él le pidió que no fuera al barco al día siguiente. Tendría que ocuparse de su madre y de sus hermanos, también de su padre, y además las despedidas en estaciones y muelles, que ya había vivido de joven, eran complicadas, la espera, la demora, ese ratito antes de marcharse por fin siempre era una tortura. Ella no estaba de acuerdo, le parecía que uno se sentía a sí mismo y a los otros con más intensidad, percibía que algo se separaba de uno mismo.

Al final sí que fue. El transporte de tropas flotaba en el Hudson, pintado de gris con zigzags gris oscuro, pintura de camuflaje cubista. Los soldados se amontonaban en las cubiertas. Los distintos grados militares recorrían la pasarela con sus petates al hombro. En el muelle había amigos y familiares. Los de arriba gritaban a los de abajo. Un marinero cargó el baúl de oficial de Hansen. Su profesor le había regalado dos libros para el viaje: Huellas, de Ernst Bloch, y Nocturnos. Con cuarenta y ocho ilustraciones de Alfred Kubin, de E.T.A. Hoffmann.

Hansen estaba con sus padres, su hermana y su hermano pequeño. El padre le enumeró parientes que debía visitar cuando se produjera la capitulación de Alemania, de lo cual no había ninguna duda, y Michael Hansen se lo prometió. Y escribe en cuanto llegues, dijo la madre. Sí, prometido también. En ese instante la descubrió. Catherine estaba en el muelle con el vestido de flores. Se acercó a ella casi corriendo y le dijo: Qué bien que hayas venido; pero cuando quiso abrazarla, ella respondió con brusquedad: ¡No me toques! Solo quería decirte adiós. ¡Y no me escribas! Dio media vuelta y se marchó. Fue como si lo repeliera físicamente.

Se quedó perplejo, pensó si debía ir tras ella, preguntarle a qué se debía ese violento rechazo si al final había ido a despedirse. Pero ya había desaparecido entre todos los amigos, familiares. Su hermano pequeño se acercó y lo llevó de la mano donde sus padres y su hermana. Respondió confusamente a las preguntas y los consejos, hasta que el padre dijo: Ya tienes la cabeza en otra parte, deberías irte.

Al llegar a Amberes recibió la orden de presentarse ante el mando del 12º Cuerpo de Estados Unidos en Frankfurt. Desde Ámsterdam lo llevaron en avión hasta una base aérea de combate junto a la ciudad tomada solo seis días antes. En la pista auxiliar había un par de cazas acribillados.

- 2 de abril de 1945 -

Viaje a Frankfurt. Los alrededores se han librado de los combates. Se transporta abono o heno, carros tirados por caballos, se afilan guadañas, mujeres que arrancan malas hierbas, niños al borde de la carretera. Casas de paredes entramadas con sus vigas horizontales y transversales. Me recuerdan al Hansel y Gretel que me leía madre. No hay tractores. Parece increíble que este país haya construido cohetes y reactores.

- 3 de abril de 1945 -

Un escenario distinto en Frankfurt. Fábricas destruidas en las que quedan enormes y misteriosas piezas de metal, tuberías reventadas, enclavamientos, vagones de tren calcinados, un puente explotado, el tambaleo sobre el pontoon bridge, el puente flotante, casas en ruinas, las fachadas siguen en pie, tras ellas los escombros de ladrillos y piedra, la fachada de un edificio de cuatro pisos arrancada; se veían los cuartos como en una casa de muñecas, había un piano, una mesa y un sillón. Especialmente extraña la escoba apoyada en la mesa. Enfrente una mujer colgaba la colada, el sol llegaba a todos los rincones de la habitación e iluminaba armario, sillas y mesa. Una cocina, pucheros al fuego. Al borde de la calle vigas carbonizadas, hierros torcidos, restos de paredes, olía a mortero húmedo, y las malas hierbas crecían en las montañas de escombros de aquellos edificios destruidos ya en el segundo año de guerra. Seguramente se deba a esta primavera soleada, la miseria no resulta triste sino luminosa. Sin embargo el olor es bestial. Una mezcla de moho, cal y putrefacción. Aún debe de haber cadáveres en los sótanos y bajo los escombros.

Hay poca gente en la calle, la mayoría mujeres, dos o tres hombres; uno de ellos tira de un carro cargado de madera.

En el cuartel del 12º Cuerpo, un oficial del CIC le asignó a Hansen un jeep y un chófer con la orden de unirse a la 42ª División de Infantería, que avanzaba en dirección a Wurzburgo. Su misión: interrogatorio y reconocimiento del enemigo.

La ciudad era humo.

Los edificios, románicos, barrocos, rococós, clásicos, muchas iglesias, iglesias famosas, la catedral, la tumba de Walther von der Vogelweide, el palacio episcopal con su célebre fresco de Tiepolo en el techo que muestra los cuatro continentes, una obra maestra.

El 16 de marzo a las 21:25 horas, 220 bombarderos Lancaster del Grupo nº 5 de la RAF, el mismo grupo que ya había bombardeado Dresde, llevaron a cabo un ataque sobre la ciudad y comenzaron con bombas explosivas. Destruyeron tejados, puertas y ventanas y crearon una fuerte corriente de aire. Después se lanzaron 315.000 bombas incendiarias. Los cálculos para que el fuego se extendiera a una velocidad óptima habían sido realizados por científicos.

Y el humo salió de la ciudad y cubrió el campo, los valles, las colinas, los ríos. Después la ciudad ya no era ciudad. Era una enorme carbonera. Temperaturas por encima de los mil grados. Lo que la decadencia tarda décadas, siglos en lograr, no duró ni veinte minutos. La gente ardió en los sótanos. Yo lo vi, dice el ángel de la Historia, personas reventando como salchichas asadas a demasiada temperatura. Les colgaban las tripas. Los cadáveres los sacaban alemanes, la mayoría hombres de edad avanzada. La carne carbonizada se cubría con cal en una fosa común. El sol oscurecido, la luna desangrada, los gritos de la gente.

El 3 de abril, zapadores de la 42ª División de Infantería cruzaron el Meno. Se luchó tres días entre las ruinas de Wurzburgo. Desde el Rin no se había visto una resistencia tan dura de las tropas alemanas. La ciudad se tomó el 6 de abril.

Un mando de la división dijo que los kartoffel habían sido un auténtico desastre, utilizó la expresión «higgledy-piggledy». Un caos de soldados, Juventudes Hitlerianas, hombres mayores que sin embargo habían luchado encarnizadamente. El hijo del líder regional había caído, y el gauleiter había huido.

Hansen tenía que haberlo interrogado.

- 8 de abril -

Wurzburgo. Las iglesias y torres destruidas, destruidos también los edificios, las calles y los callejones sepultados.

Atravesamos un pontoon bridge, muy estrecho, tendido sobre el Meno por los zapadores. Huele a incendio. El olor a cadáver es asqueroso, penetrante. En la cuneta un muerto cubierto con una lona, las botas claveteadas apuntan a un soldado alemán, está ahí como tirado, entre trozos de piedra y chatarra de armas. Un poco más allá hay un tanque alemán acribillado.

Nos hemos instalado en una villa cuyo dueño ha huido con toda la familia. Solo han dejado aquí a la criada, una trabajadora forzosa polaca que nos condujo a la bodega del sótano. Por la radio, música de baile de Beromünster. Foxtrot suizo y un poco de —en fin— swing alpino. La muchacha bailaba con osadía, se había quitado los toscos zuecos de madera; osada porque sus pies recibían pisotones constantes. Una de las veces saltó a la pata coja y se agarró el pie desnudo, pero se rio.

En una pausa se oyó artillería a lo lejos.

Conversación sobre la destrucción de la ciudad. Uno opinó que era lo que se merecían los kartoffel. ¿Todos? ¿De verdad? ¡Todos! Yo dije, sí, bueno, pero luego protesté, porque ese «todos» me resultaba demasiado simple. ¿También vale para los niños, para los que se enfrentaron a los nazis?

Un coronel dijo que el bombardeo había sido completamente inútil desde un punto de vista militar. Una idiotez. En cambio un comandante lo consideraba un justo castigo.

La gente vaga por las calles. Buscan familiares y amigos. Recibí la orden de interrogar a un cura que sobrevivió al incendio en el sótano de un monasterio. El pelo y las cejas quemados, ampollas en las manos y en la cara. Yo preguntaba, él negaba con la cabeza. Un cabeceo mecánico. Ni una palabra.

El maestro tiene razón, escribir lo facilita todo un poco, lo desplaza a la distancia de lo soportable.

Al despedirse, el profesor Kuppitsch le había regalado a Hansen dos cuadernos con costura de hilo para plasmar su testimonio: los ángeles llevan un libro en el que se consignan todas las infamias, pero también los actos justos. Burocracia celestial. Apunte lo que vea. Escriba en alemán, así se acercará más a sí mismo y al país, pero manteniendo las distancias.

Por la mañana llegó la orden de presentarse ante el mando de la 11ª División Acorazada, que avanzaba hacia el noreste. El jeep lo conducía Joe, un negro. De tanto en tanto se oían disparos de artillería a lo lejos. No sonaba peligroso en absoluto, más bien placentero. Pum. Hansen debía dirigirse al frente, al puesto de mando del coronel. Los soldados alemanes habían cavado trincheras al borde de la carretera y, a juzgar por las máscaras antigás y los lanzagranadas desperdigados por el suelo, las habían abandonado sin resistencia.

Se adentraron en un paisaje ondulado, había estallado el blanco de las flores de los cerezos, el amarillo brillante de las forsitias. Un paisaje increíble1, le dijo Hansen a su chófer, y este respondió con sequedad, Ya, sin kartoffel. No se veía a nadie en los campos. Atravesaron un pequeño bosque frondoso. Enfrente una colina, sobre ella un edificio bajo y alargado, una granja de buen tamaño. De pronto, desde delante, disparos. Una ametralladora. Habían llegado a la vanguardia del ataque.

Los disparos provenían de una granja y de una trinchera que se extendía hacia la derecha.

El chófer y Hansen saltaron del jeep, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, y se lanzaron a la cuneta como habían practicado durante la instrucción. La ametralladora alemana golpeaba con fuerza pero a demasiada altura, los disparos llovían contra las ramas por encima de Hansen, que se había tumbado en el barro. El casco le había volado de la cabeza. Había sacado la pistola y disparaba en dirección a la granja a sabiendas de que desde tan lejos no daría a nadie. Al menos hacía algo. Desde delante le llegaban órdenes en alemán y desde atrás, en inglés. Allí estaban los suyos, que devolvían los disparos. Un capitán rugía órdenes por radio. Poco después se oyeron los tiros de la artillería, situada más atrás. Hansen vio que la granja comenzaba a arder, al principio solo asomaban algunas llamas vacilantes por las ventanas, pero después prendió el tejado. Dos tanquetas del 761º Batallón avanzaron, y a cubierto tras ellas, la infantería y con ella Hansen, que había vuelto a encajarse el casco.

Poco después los alemanes levantaron una bandera blanca.

Bandera suena muy heroico, diría Hansen más tarde; era la camiseta interior que se había quitado uno de ellos. Junto a la granja en llamas había dos cadáveres, un hombre mayor con el brazalete del Volkssturm y un muchacho de unos dieciséis años con uniforme de las Juventudes Hitlerianas. El chico estaba tumbado boca abajo, el hombre encogido de costado, como si le doliera la tripa. Lo que sorprendió a Hansen fue la cantidad de sangre que había perdido el miembro del Volkssturm. Uno piensa en las cosas más extrañas, diría más tarde, por ejemplo que un hombre tan mayor aún conserva tanta sangre. Todavía no se había secado, pero el rojo ya había adquirido un tono marronáceo.

Los alemanes estaban apartados con los brazos en alto, un grupo abigarrado, algunos de uniforme, otros de civil. Niños de las Juventudes, un par de ellos con pantalón corto. Al lado había heridos tumbados y sentados, se quejaban, también se oía un lloriqueo infantil.

Más tarde le sorprendería que, de pura agitación y curiosidad, en ningún momento había sentido miedo. Ni se le había ocurrido que también podrían haberle dado a él. Todo había sido demasiado rápido, acompañado de una autoobservación deliberadamente distanciada para poner en práctica de forma correcta lo aprendido en la instrucción. Y le dio rabia haber perdido el casco al saltar del vehículo. En un primer momento pensó que se lo habían arrancado de un disparo. Pero después cayó en la cuenta de que no llevaba la correa ceñida. Ridículo.

Alguien gritó. Llamaron a los camilleros. Un cabo había recibido un tiro en la pierna. Un balazo le había rozado la cabeza a un joven texano. A él sí que le habían atravesado el casco. Eso también lo sabía Hansen, que los cascos no resistían un impacto directo.

El 11 de abril Hansen entró en Coburgo con la división. Una ciudad pequeña equipada para defenderse: se habían levantado barricadas de adoquines en los accesos, trincheras cavadas a orillas de un río, el Itz, que habría sido fácilmente vadeable. La ciudad había sido acribillada por la artillería y los tanques. Arriba, en la ciudadela —qué palabra tan antigua, pensó Hansen—, se izó la bandera blanca. Las SS la arriaron a balazos. Sin embargo poco después apareció de nuevo. Se decía que la había izado la exduquesa en persona, en realidad había sido una audaz refugiada de Silesia. Un tanque apartó los camiones cargados con adoquines que bloqueaban el puente. En su camino hacia el ayuntamiento, los carros de combate avanzaron por la calle de las SA, que antes era la Mohrenstraße, y que ahora estaba empavesada con sábanas y colchas blancas. Allí se detuvieron las tanquetas del batallón, las dotaciones salieron por las escotillas y los ciudadanos de Coburgo observaron pasmados a los soldados negros.

El alcalde Greim, que había lanzado la consigna de defender la ciudad hasta el último cartucho y hasta el último hombre, había huido el día anterior con su mujer, sus hijos y su criada. El delegado Sauerteig entregó la ciudad a los americanos. El coronel estadounidense hizo caso omiso de la mano que le tendía y ordenó lo siguiente: el suministro de agua, las centrales eléctricas y los hospitales seguirán en funcionamiento. Se entregarán las armas. Werewolves will be shot. Anyone resisting will be shot. Hansen tradujo: Se abatirá a los «werwolfs», como se conocía a los guerrilleros defensivos. Se abatirá a todo aquel que se resista.

En la ciudad aún no había carteles con las ordenanzas del ejército estadounidense, que decretaban un toque de queda. Seguía en vigor la prohibición de la autoridad anterior: se abatirá a los saqueadores y desertores. En esos momentos un orden daba paso a otro que aún no estaba afianzado, un periodo de anarquía.

Un gran almacén de víveres de la Wehrmacht ardía en las afueras de la ciudad. Las llamas asomaban por las ventanas del ala derecha del edificio. Era evidente que los soldados alemanes en retirada no habían pegado fuego al depósito de forma sistemática, ya fuera intencionadamente o por el ajetreo del miedo. Mujeres, muchas mujeres —no se veía ningún hombre— se llevaban latas de conserva del almacén, algunas habían cargado cochecitos de bebé con sacos de azúcar y harina. Saqueaban el edificio impasibles, tampoco se inmutaron cuando los primeros soldados americanos pasaron en sus vehículos de combate. Estamos haciendo la compra, le dijo una mujer a Hansen, y cuando este quiso ver qué llevaba, ella abrió la mochila. Dentro había latas hinchadas por el calor pero todavía cerradas: hígado y foie gras francés. Sin duda eran reservas de los oficiales. La mujer miró a Hansen temerosa. ¿La arrestaría?

Él le hizo señas con la mano, circule.

Al día siguiente los carteles impresos en Estados Unidos ya se habían pegado por toda la ciudad. Prohibido hacer fotografías bajo pena de muerte. Toque de queda desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana.

No fraternisation. Prohibido confratenizar.

Alemania parece derrotada. Ves ruinas, ves flores, ves paisajes hermosos. No te dejes engañar, estás en territorio hostil. Mantente alerta, sé desconfiado: cualquier alemán podría ser peligroso. No está permitido confraternizar. Confraternizar significa hacerse amigos. Pero los alemanes no son amigos nuestros. No pueden llegar, tendernos la mano y decir: Lo sentimos mucho. No sienten haber provocado la guerra, sino haberla perdido.»

- Coburgo, 14 de abril de 1945 -

Se me exige que no mire con amabilidad a los alemanes con los que me cruzo, sino que los ignore. Que no les devuelva el saludo. Pero ¿qué significa «los alemanes»? Sin duda la actitud servil de algunos resulta repugnante. Otros muestran un distanciamiento inequívoco, no se inmutan, seguramente quieren transmitir el orgullo del vencido. Pero ¿qué pasa con el chico que creyó que se me había caído la colilla y me la trajo?

Lo cierto es que simplemente la había dejado caer. ¿No puedo sonreír? ¿Dar las gracias? Si no es en el idioma del enemigo, al menos: Thanks.

Posdata: los dos tanques que nos salvaron la vida en Dietersdorf pertenecían al 761º Batallón. La única unidad de combate negra del ejército estadounidense. The Black Panthers. Condecorada y con un espíritu combativo excepcional. Damos fe de ello.

Después de aquello, Hansen se había encargado de que se repartieran las octavillas que repetían lo mismo en alemán: la hora del toque de queda, la entrega inmediata de todas las armas, blancas y de fuego. Cuando se presentó ante el mando, un comandante de la división le ordenó elaborar un informe detallado sobre el combate en el que se había visto envuelto por casualidad, no podía decirse de otro modo.

¿«Werwolfs»? Si es así, disparadles.

La mayoría llevaban uniforme, entre ellos dos hombres con traje de ferroviario. Estos y los seis civiles llevaban brazaletes del Volkssturm Deutsche Wehrmacht conforme al reglamento. Es probable que el capitán que había informado de la escaramuza no hubiera visto los brazaletes, o quizá no había podido leerlos. La letra era pequeña. En cualquier caso, no tomó por soldados a aquellos hombres vestidos de civil con chaquetas y abrigos y bombachos. Tampoco a los chicos, la última leva, muchachos de quince o dieciséis años con el uniforme pardo de las Juventudes Hitlerianas, algunos todavía en pantalón corto, uno en lederhosen.

Con todo, Hansen debía interrogarlos. Querían saber por qué esos chicos, en lugar de perseguir a las niñas, se dedicaban a disparar con una carabina checa y a dejarse disparar. Se merecían unos buenos azotes.

Hansen tomó declaración al sargento que había liderado la unidad neutralizada. Veinte años. La mano izquierda vendada. El blanco empapado de rojo sangre. El uniforme también tenía manchas de sangre seca. Al percibir la mirada de Hansen, dijo que no era más que un rasguño. Nada importante. Explicó que no sabía inglés, seguramente a los plutócratas a los que se enfrentaba les parecía que hablaba con desdén, pero en el colegio solo había aprendido griego, latín y francés. Ya había rechazado el cigarrillo que le había ofrecido Hansen, tampoco quiso sentarse. Apeló al derecho de guerra internacional, indicó rango y unidad, una compañía de cabos mayores a los que habían arrojado al frente en plena instrucción. Voluntarios, dijo que todos se habían presentado voluntarios. Se volvió más comunicativo cuando se le preguntó por qué había librado aquel combate inútil que había costado la vida de dos de sus hombres. Órdenes, respondió, deber, eso debía entenderlo como oficial que era él también.

La guerra está perdida. La batalla es inútil. Inútiles los muertos, inútil seguir destruyendo puentes y edificios.

Todavía no hay nada perdido, dijo el joven con la cabeza bien alta. Tenéis los recursos, las armas, la munición, los aviones, pero nosotros tenemos algo más poderoso: ideales, valentía, lealtad. Y entonces le preguntó a Hansen cuándo había emigrado. ¿Después del treinta y tres?

Las preguntas las hago yo, dijo Hansen, y llamó a los guardias. Se arrepintió de haberle ofrecido un cigarrillo.

¡Fuera!

El sargento se cuadró, se dio media vuelta con brusquedad, y se lo llevaron. Hay que ser fanático, pensó Hansen. Y qué suerte no haber tenido que escoger. Si su padre no se hubiera ido a Estados Unidos, él podría haberse visto allí también. Se preguntó si habría pensado y actuado igual. Y tuvo que reconocerse a sí mismo que no podía estar seguro de su respuesta.

Después interrogó a un sargento mayor que le explicó, mientras se las quitaba del uniforme: estas son la Cruz de Hierro de clase I, la insignia de plata para los heridos, el distintivo de infantería. Esa la insignia de combate cuerpo a cuerpo. Para esta última es necesario haber visto el blanco en los ojos del enemigo tres veces.

Ya no las necesitará.

¿Qué hago con ellas?

Puede metérselas en el bolsillo, si es que le cabe tanta valentía ahí dentro. ¿Pertenecía al Partido?

No.

¿Cómo lo consigue entonces? Mostrar tanto heroísmo, quiero decir.

Órdenes, pero también rabia, a veces indiferencia, por último práctica, precaución y astucia, y sobre todo esto, dijo el hombre tocándose la nariz. Olfato. Forma parte del oficio. En este gremio también puede uno hacerse experto. Disparas y cuando aciertas te dices: Bien hecho. Y te sientes satisfecho cuando no te dan, porque has estado avispado. El guerrero tiene astucia e instinto. Por supuesto hay gente que se convierte en héroe sin quererlo.

Este hombre tiene algo de filósofo, pensó Hansen. En su vida civil era óptico. Muchos años de formación. ¿Por qué seguir luchando?

¿Y dejar a los compañeros en la estacada? Ellos también están metidos en el marrón.

Puede que tenga razón, dijo Hansen, y lo envió de vuelta al campo de prisioneros.

Esos fueron los casos interesantes, los demás se limitaban a repetir: Tuvimos que hacerlo. No podíamos hacer otra cosa. Por dentro estábamos en contra. Deber. Deber. Obediencia. Negarse era una sentencia de muerte. Luchamos con decencia. Después de interrogar a catorce prisioneros, no quería volver a oír las palabras «por dentro» y «decencia». Esta última palabra la conocía de casa, su padre se la había llevado de Alemania y la utilizaba a menudo: conservar la decencia. También en el Nuevo Mundo. Aquí la tenían todos. Indecentes eran los nazis. Indecentes eran los de arriba. Un pueblo decente. Solo unos pocos indecentes, a los que sin embargo se les había hecho caso. A los que incluso se había elegido. Hansen sabía que no había sido la mayoría. Su padre siempre insistía en ello. La mayoría no había votado a los nazis. Pero después los habían seguido, entusiastas y obedientes.

- 15 de abril -

El vocabulario con el que se describen las situaciones. Culpa: excusas hiladas con el tiempo. Miedo: suele expresarse en términos fecales. Un recuerdo de la niñez, cuando realmente nos cagábamos en los pantalones.

- 16 de abril -

Cinco días después se ha abierto un pequeño establecimiento en la ciudad. Un hotel llamado Zum goldenen Anker. Un edificio antiguo con una fachada neoclásica que cubre sus paredes entramadas. El combate por Núremberg continúa. Nuestra gente se reúne aquí con mujeres. Se sientan en el bar bajo las cornamentas de los venados cazados en los bosques de Turingia. La cabeza de un jabalí con fieros colmillos preside la mesa de tertulia. De la pared cuelga una foto coloreada del duque Ernst en uniforme y, junto a ella, un dibujo con mensaje propagandístico: El roble alemán. En el papel pintado de la pared de enfrente hay un rectángulo más claro. Allí, como en todas partes donde hoy se ven esas manchas ajadas, estaba colgado el retrato de Hitler.

Un par de mujeres y muchachas recias chillaban y bebían y se sentaban en los regazos de los soldados con las faldas remangadas, a pesar de que la prohibición de confraternizar seguía en vigor, pero los chicos de Texas y Michigan habrían podido alegar que no estaban confraternizando, que no eran víctimas de la erótica del enemigo, porque las mujeres eran ucranianas y polacas, trabajadoras forzosas de las fábricas de la ciudad. No eran el enemigo, eran esclavas con las que celebraban la liberación. El techo de vigas temblaba, la lámpara se balanceaba.

De vez en cuando pienso en los dos libros del equipaje. Pero no es tiempo de libros, la agitación, las impresiones cambiantes y acuciantes ni siquiera permiten que nazca en mí el deseo de leerlos, de abrirlos.

Hansen estudiaba una imagen enmarcada que mostraba al emperador Guillermo I vestido de jardinero con sombrero de paja y rastrillo ante un paisaje acolinado; frente a él, el príncipe heredero con barba larga y delantal azul, una horca en la mano; debajo de ellos, apoyado en un caballo de tiro con arado, Bismarck fumando en pipa con camisa campestre y botas. En el centro un texto: «Uno lleva el rastrillo; el otro, la horca. El tercero guía el arado. Entre todos llenan la copa».

Encima un toldo arqueado de color blanco y negro con bordes rojos que rezaba: «Protegido sea quien frecuenta este lugar / quien emplea su dinero con alegría y amabilidad / quien no provoca escándalos ni trapichea / y sabe que al salir ha de pagar. / No se pide más».

El comandante de la ciudad le había encargado a Hansen que encontrara a alguien que no fuera nazi, si es que lo había.

Los no nazis existían, no muchos, pero sí algunos: profesores despedidos al principio, comunistas prisioneros, socialdemócratas, miembros del Partido de Centro y sindicalistas. Pocos. Algunos de ellos, en especial los antiguos comunistas, habían pasado los últimos doce años en alguna prisión remota o en campos de concentración. Le habían dado un nombre, un antiguo sindicalista. Hansen habría podido enviar a la policía militar a por él, pero al saber que las SA habían detenido al hombre en 1933 y después lo habían metido en la cárcel durante dos años, decidió ir hasta allí para no asustar al hombre, pero también por curiosidad, por saber cómo vivía alguien así.

Una bocacalle en una urbanización, casas de una planta, adosadas. Hansen hizo aparcar el jeep delante de la casa, se acercó a la puerta por un camino de losas cuidadosamente dispuestas y llamó al timbre. Le abrió una mujer joven con una bata azul y roja. La nuera. Hizo pasar a Hansen y le ofreció una butaca en el saloncito. Los cojines tapaban el sofá. Un aparador con un conjunto de figuras de porcelana, dos pastorcillas, a una de ellas se le había roto la mano que quizá antes levantaba con elegancia. Un cuadro al óleo de una puerta medieval, seguramente la de esa misma ciudad. Poco después apareció el hombre, cincuenta y muchos años. Hansen le estrechó la mano, le ofreció un cigarrillo que el tipo rechazó. No fumaba.

Hansen le preguntó: como funcionario del sindicato que había sido, ¿por qué no habían ido a la huelga después de la toma de poder, una huelga general?

¿Lucha usted contra resultados democráticos? El hombre había salido elegido. Después llegaron las prohibiciones, primero a los comunistas, más tarde a los socialdemócratas.

¿No tendrían que haber alzado la voz en ese momento?

Lo hice, contestó el hombre, se llevó la mano a la boca y se sacó la dentadura postiza. Esta fue la respuesta, añadió.

¿Cómo había salido adelante durante los años posteriores a la prisión?

Trabajando de mecánico. En los ferrocarriles del Reich. Cumplía con mi labor, pero trabajaba tan poco como fuera posible, para que las ruedas de la victoria no rodaran demasiado deprisa. No era mucho, lo cierto es que era bien poco, pero era algo, y si más gente hubiera hecho ese algo, no habríamos llegado a lo que llegamos.

La mujer trajo un café cuyo sabor recordaba lejanamente al del café y es probable que no lo fuera. Hansen se propuso llevarle un poco en la siguiente ocasión.

Por fin le preguntó si estaba preparado para colaborar en el ayuntamiento durante la época de transición.

Sí, respondió el hombre. ¿Cuándo?

Cuanto antes.

Se subió con Hansen al jeep rodeado de niños y se dirigieron al ayuntamiento. De camino a los despachos olía a mierda. Pasaron por delante de los lavabos, por debajo de cuya puerta fluía un agua marrón hacia el pasillo.

Allí estaban los concejales, pálidos, narices de bebedores, trajes de pantalón ancho, solapas excesivas, mucho espacio para la insignia de todo alemán, el imperdible con la esvástica, ninguno de los caballeros la llevaba ya.

El comandante de la ciudad preguntó quién de ellos había pertenecido al Partido. Uno comenzó a explicar que no habían tenido alternativa y que por dentro jamás, y en fin; otro, con una zona más blanca bajo la nariz que revelaba que hacía dos días que se había afeitado el cepillito, ese bigotillo negro hitleriano, se puso a hablar de los ciudadanos decentes —Hansen traducía— que cumplían con su obligación y su deber. El comandante se irguió y señaló la puerta: Out! Los caballeros lo habían entendido, no hizo falta que Hansen tradujera. El mecánico fue nombrado alcalde accidental. Todos los retretes del ayuntamiento estaban atascados. La mierda rebosaba. Su primera actuación oficial fue sacar de ellos con un cepillo metálico un tapón apestoso de brazaletes con la esvástica, una fotografía de Hitler, documentos destruidos e insignias del Partido. Ordenó al concejal de la mancha blanca bajo la nariz que achicara la mierda y se la llevara de allí.

Hansen se había planteado si debía visitar al hombre que le había enseñado el oficio a su padre. El octavo día después de la toma de la ciudad, al recibir una orden militar que lo enviaba de vuelta a Frankfurt, se encaminó hacia la Judengasse. Las sábanas blancas habían desaparecido de los edificios. Al antiguo líder regional lo habían obligado a barrer la calle vestido con el uniforme marrón del Partido. Un jeep con un dogo disecado en el radiador recorría las calles. Hansen comentaría más adelante que la ciudad, con su puerta medieval empizarrada y su imponente fortaleza en lo alto de la colina, era tan pintoresca como se veía en los cuadros que colgaban en su casa. Un mundo completamente distinto al de St. Louis o Nueva York, y también al de la ciudad de su infancia, Hamburgo, con sus tranvías, los altos edificios de apartamentos, las fábricas, el puerto, y aquello que recordaba como un sueño: los constantes bocinazos de los barcos en otoño y el martilleo incesante de los astilleros.

Recorrió la Mohrenstraße, que doce años atrás había sido rebautizada como la calle de las SA y ahora había recuperado su nombre original como si nada hubiera pasado, y continuó por la Marktgasse, que volvía a llamarse Judengasse aunque el nombre escrito a mano se hubiera pegado encima apresuradamente.

Había preguntado por el preparador Schröder y un hombre con chaqueta de paño, botones de cuerno de ciervo y un sombrero verde se había ofrecido a acompañarlo; lo condujo hasta un viejo edificio de dos plantas mientras se dirigía a él en un inglés afanoso e incomprensible. En el escaparate había un zorro sarnoso disecado con plumas en el hocico y delante de él un ganso muerto que, apelando a la imaginación del observador, debía parecer recién despedazado. Así que aquel conjunto polvoriento era obra del genial maestro de su padre. Hansen pensó fugazmente en la prohibición de confraternizar. Estaba a punto de entablar relación con un tío suyo del que no sabía si había sido nazi o seguía siéndolo. Tras un breve titubeo, entró en el local. En la penumbra, un par de aves colgadas de la pared, un carlino, un galgo italiano disecado. Era posible que los clientes no hubieran hallado en ellos el parecido que esperaban con sus amadas mascotas, o que los hubieran olvidado en el tiempo que duró la transformación de muertos a muertos vivientes.

Un anciano de pelo canoso y perilla apareció y dijo con mirada sombría que ya había entregado su escopeta de caza y que no había pertenecido al Partido.

Hansen se presentó y le contó que su padre había aprendido el oficio allí, que ahora vivía en Nueva York y que le mandaba saludos.

El anciano farfulló algo parecido a «pues vaya» y «mira tú» sin mostrar sorpresa, curiosidad ni mucho menos alegría. Un poco después añadió: Tu padre fue un buen aprendiz. Después dejó vagar la mirada por encima de Hansen y a través del escaparate y finalmente salió de su ensimismamiento: Bueno, tengo que volver al trabajo.

- 24 de abril -

Parientes: un anciano gruñón que ha entregado la escopeta de caza y no ha sido nazi, o al menos eso dice. El idioma, el alemán, me resulta familiar, pero el dialecto es muy distinto y no despierta recuerdos de Hamburgo.

He vuelto a nuestro alojamiento pasando por delante de la casa municipal renacentista con aquellos rostros de ángeles tan poco conseguidos, por delante del ayuntamiento barroco con todas esas volutas en las ventanas y los saledizos laterales, y la torrecilla del tejado en la que se ve a san Mauricio con un bastón de mando, al que se conoce como el «hombrecillo de la salchicha» porque, según nos han contado, las salchichas que se venden en el mercado al parecer son tan largas como esa vara. ¿Cómo es posible que precisamente esta pequeña ciudad en la que todo parece tan íntegro y pacífico fuera la primera en elegir a un alcalde pardo? Ya en 1928. ¿De dónde les viene a estos francos el odio a los judíos? La expresión: la ciudad desjudiada. La ciudad sin judíos. ¿Qué los motivó? Todo tiene un aspecto limpio y bonito. La arenisca color mostaza de los edificios, las flores en las ventanas, el gris tirando a verde oscuro de los tejados de pizarra. Pero quizá sea precisamente ahí, en esa pulcritud, donde nace el espíritu de humillación, irrealizado, vanidoso, que busca el odio.

El puesto de salchichas sigue ahí, pero no hay salchichas porque la carne escasea.

Al día siguiente, Hansen se subió a un jeep en dirección a Frankfurt, atravesó de nuevo el paisaje acolinado y, una vez lo encontró, se presentó ante el Cuerpo Médico.

Estudié literatura e historia, no medicina.

Da igual, dijo el oficial.

Hansen estaba convencido de que había acabado en aquella unidad por error, pero seguramente no serviría de nada protestar.

- 27 de abril -

Por la carretera, columnas de prisioneros alemanes que marchan hacia un campo en el norte. Aspecto desharrapado. Resulta difícil creer que esa masa gris haya estado a punto de dominar Europa. Y al otro lado de la carretera, en dirección sur, más figuras desharrapadas, consumidas, trabajadores forzosos de Polonia, Ucrania y Rusia, prisioneros de los campos de concentración, también prisioneros de guerra belgas, franceses, mezclados con ellos refugiados alemanes del este, mujeres, niños y ancianos, carros de tiro con fardos, maletas, cestos, una carretilla de la que tiran mujeres, una vaca atada con una cuerda, cochecitos de niños cargados hasta los topes. Dos corrientes se desplazan una junto a otra en sentidos opuestos. Los martirizados no se cobran venganza, no amenazan con el puño, no gritan, nada, una larga fila silenciosa. Llovizna. Más color gris. De todos modos, se cuenta que a cierta distancia de las carreteras se cometen saqueos, violaciones e incluso asesinatos contra la población alemana. A los campesinos les degüellan el ganado.

- Frankfurt. 2 de mayo -

Alojamiento: una villa requisada que hasta hace cuatro semanas pertenecía a un director de IG Farben. Un palacete de arenisca y ladrillo con ventanas, balcones y torrecillas de reminiscencias góticas. Un recibidor inmenso, una pomposa escalinata, una galería en la primera planta, todo revestido de roble macizo, solidez lúgubre, una araña de cristal impresionante, pesados jarrones chinos en las consolas, óleos en las paredes, hombres barbudos, rostros fundadores, dos paisajes con vacas pastando al atardecer, grabado en una viga: FORTES FORTUNA ADIUVAT.

Pues vaya.

Hansen tuvo que compartir habitación con un teniente, George, un psiquiatra torpe y pecoso de Austin que, según Hansen, se parecía a Schiller, al menos a juzgar por el retrato que colgaba sobre el escritorio del profesor Kuppitsch.

El dormitorio amplio y de techos altos del dueño tenía tres ventanas con cortinas de terciopelo verde oscuro. La cama de matrimonio estaba dividida en dos y tenía ruedas, de manera que podía separarse sobre unos pequeños raíles. ¿La separarían cuando se peleaban? ¿O solo la unían para copular?

Te aviso desde ya de que ronco, y bastante. Todas mis novias se quejaban. Espero que puedas soportarlo.

George solo era tres años mayor que Hansen y había tratado heridos en un hospital de campaña en Bélgica durante la batalla de las Ardenas. Le contó que los militares no se tomaban en serio las heridas psicológicas. Aquellos oficiales de carrera tenían la sensibilidad emocional de un rinoceronte. No aceptaban la expresión «daños psíquicos». Un general había querido que trabajara con los prisioneros alemanes que habían combatido en Stalingrado, habían resultado heridos y después, una vez curados, se los había enviado de nuevo al frente. Frío, hambre, desesperación, y a pesar de todo aguantaban; era asombroso, debía investigarse. Aquel general, responsable de la motivación de las tropas, estaba muy interesado. ¡Traumas a mí! Que lloren por las noches si quieren, pero al día siguiente quiero los ojos secos y avizores.

Para aquellos militares, superar el shock era cuestión de voluntad. No creían en los trastornos psicológicos profundos. Y mientras durara la guerra, estos pacientes seguirían siendo sospechosos de simulación. Se producían casos muy peculiares de fatiga de combate, como el del soldado E-2, que aseguraba que cualquier estallido hacía que lo viera todo negro. Le resultaba imposible reaccionar o apuntar al objetivo con su carabina, mucho menos dispararla. La pérdida de visión no iba acompañada de temblor de manos.

Habían enviado a George a estudiar las profundidades del horror, pero nada más aterrizar en Amberes lo habían destinado al hospital de campaña de las Ardenas debido a la falta de médicos, y eso que hasta entonces solo había visto muertos en clase de anatomía. Y de pronto se había visto operando, al principio nimiedades, limpiar metralla, coser heridas. Espero que no se enfaden conmigo cuando se miren al espejo.

La cirugía no le interesaba, en la universidad solo había realizado los ejercicios obligatorios: observar y terminar de coser alguna que otra sutura. Nada más. Lo que le interesaba era el cerebro. Y de repente debía ir por ahí abriendo piernas, pechos y brazos con el escalpelo. Learning by doing,