9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

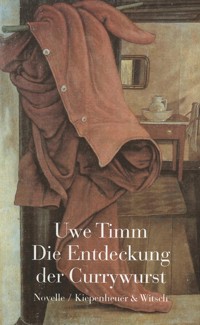

La invención de la salchicha al curry se ha convertido un poco tiempo en un clásico de la literatura alemana y una de las obras más celebradas de Uwe Timm, que nos relata una maravillosa historia de amor ambientada en Hamburgo durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Inspirado por sus recuerdos infantiles, el narrador se embarca en la búsqueda de la antigua dueña de un puesto de comida de la ciudad. Al final consigue localizar a Lena Brücker, ahora una anciana que vive en una residencia, donde él la escucha recordar los años más felices de su vida y su aventura amorosa con un joven desertor al que escondió en casa, una situación que condujo a la invención de la famosa salchicha al curry alemana a finales de abril de 1945. La relación entre la historia y las vidas particulares, entre el día a día y lo milagroso, entre el gusto y la memoria, entre la narración y la experiencia sensorial -temas importantes en la obra de Uwe Timm- están reflejados de forma emocionante y conmovedora en esta magistral novela.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Para Hans Timm(1899-1958)

1

Hace unos doce años que comí por última vez una salchicha al curry en el puesto de la señora Brücker. El puesto de comida se encontraba en la Grossneumarkt, una plaza en el barrio del puerto: ventosa, sucia y con un adoquinado irregular. En la plaza hay un par de árboles con apenas hojas, unos urinarios y tres puestos de venta, que sirven de punto de encuentro de vagos que toman en ellos vino tinto de Argelia en envases de plástico. Al oeste, la fachada gris verdosa de cristal de una compañía de seguros y, detrás, la iglesia de San Miguel, cuya torre, por la tarde, proyecta sombra sobre la plaza. Durante la guerra, buena parte del barrio quedó destruido por las bombas. Solo se salvaron algunas calles, y en una de ellas, en la Brüderstrasse, vivía una tía mía, a la que solía visitar bastante de niño, aunque fuese a escondidas. Mi padre me lo había prohibido. La zona era conocida como el Pequeño Moscú, y el Kiez no estaba muy lejos.

Más tarde, cuando venía a Hamburgo de visita, siempre iba a este barrio, paseaba por sus calles y pasaba junto a la casa de mi tía, muerta ya hacía años, para acabar comiendo —tal era el verdadero motivo— una salchicha al curry en el puesto de la señora Brücker.

Hola, decía la señora Brücker, como si hubiera estado el día anterior. ¿Lo mismo de siempre?

Manejaba una gran sartén de hierro.

De vez en cuando, una racha de viento empujaba la llovizna bajo el estrecho saledizo: una lona de campaña de tonos grises y verdes, con tantos agujeros que había sido necesario cubrirla con un pedazo de plástico.

Aquí las cosas ya no marchan, decía la señora Brücker mientras sacaba del aceite hirviendo el colador con las patatas fritas, y contaba quién se había ido del barrio y quién había muerto. Nombres que no me decían nada habían sufrido ataques de apoplejía, herpes zóster y diabetes, o descansaban ya en el cementerio de Ohlsdorf. La señora Brücker seguía viviendo en el mismo edificio en la que antes había vivido mi tía.

¡Mira! Extendía las manos hacia mí y las giraba lentamente. Las articulaciones de los dedos estaban muy hinchadas. Es la gota. Los ojos tampoco quieren seguir. El próximo año, decía como todos los años, dejo el puesto, definitivamente. Entonces, con las pinzas de madera, cogía del tarro uno de los pepinillos en vinagre que ella misma preparaba. Ya te gustaban de niño. El pepinillo siempre me lo daba gratis. ¿Qué tal por Múnich?

Allí también tenemos puestos de comida.

Lo estaba esperando. Entonces, y esto formaba parte de nuestro ritual, decía: Sí, ¿pero también tienen salchichas al curry?

No, y, si las tienen, no son buenas.

Mira, decía ella, echaba un poco de curry en la sartén caliente, luego, con el cuchillo, cortaba una salchicha de ternera en rodajas y la añadía, salchicha blanca, decía, qué barbaridad, y encima mostaza dulce. Para echarse a temblar. Y se agitaba a modo de demostración: Brrr. Entonces echaba kétchup en la sartén, lo removía, un poco de pimienta negra por encima e iba colocando las rodajas en el plato de cartón. Esto sí que tiene fundamento. Tiene que ver con el viento. Créeme. Un viento fuerte requiere cosas fuertes.

Su puesto de comida se encontraba realmente en una esquina ventosa. El plástico estaba roto por la parte donde se sujetaba al puesto y, de vez en cuando, con ráfagas más fuertes, se volcaba uno de los grandes cucuruchos de plástico. Eran mesas de propaganda, sobre cuyo fondo aplanado se podían comer albondigones y, como ya dijimos, esa salchicha al curry totalmente única.

Voy a echar el cierre, definitivamente.

Lo decía siempre, y yo estaba seguro de que la volvería a ver el año próximo. Pero el siguiente su puesto había desaparecido.

Desde entonces ya no he vuelto al barrio, y apenas he pensado en la señora Brücker, solo de vez en cuando en algún puesto de comida de Berlín, Cassel o cualquier otro sitio, y, naturalmente, siempre que se establece una discusión entre expertos acerca del lugar y la fecha de origen de la salchicha al curry. La mayoría, no, casi todos reclamaban ese honor para el Berlín de finales de los años cincuenta. Entonces yo siempre sacaba a colación Hamburgo, a la señora Brücker y una fecha anterior.

Los más dudaban de que la salchicha al curry se hubiera inventado. ¿Y además por una persona concreta? ¿No pasará como con los mitos, los cuentos o las leyendas, que son obra no del trabajo de uno, sino de muchos? ¿Hay un inventor del albondigón? ¿Acaso no son estos platos fruto del trabajo colectivo? Platos que se han ido configurando lentamente, conforme a la lógica de sus condiciones materiales, tal pudo ser el caso, por ejemplo, del albondigón: había restos de pan y poca carne, pero querían llenar el estómago, así que echaron mano de las dos cosas y, encantados con la idea, mezclaron la carne y el pan. Muchas personas lo habrán hecho en lugares distintos, y de ello dan fe sus distintos nombres: albondiguillas, pelotas, filetes rusos, boulette.

Es posible, decía yo, pero el caso de la salchicha al curry es diferente, el propio nombre lo dice, une en sí lo más lejano con lo más próximo, el curry con la salchicha. Y esta unión, que equivale a una invención, tiene su origen en la señora Brücker y sucedió en algún momento a mediados de los años cuarenta.

Este es mi recuerdo: estoy sentado en la cocina de mi tía, en la Brüderstrasse, y en esa cocina oscura, cuyas paredes estaban pintadas hasta el techo con pintura esmaltada de color marfil, también está sentada la señora Brücker, que vive en lo más alto de la casa, justo bajo el tejado. Ella habla del mercado negro, de trabajadores del puerto y de marineros, de los maleantes de todo tipo, grandes y pequeños, de las putas y de los chulos, que pasan por su puesto. Había historias para todos los gustos. La señora Brücker afirmaba que se debía a su salchicha al curry, que soltaba la lengua y aguzaba la vista.

Esto es lo que yo recordaba, y comencé a investigar. Pregunté a parientes y conocidos. ¿La señora Brücker? Algunos aún se acordaban de ella. También del puesto de comidas. ¿Que si había inventado la salchicha al curry? ¿Y cómo? Eso nadie me lo sabía decir.

Ni siquiera mi madre, que por lo general se acordaba de todo, hasta del más mínimo detalle, sabía nada de la invención de la salchicha al curry. La señora Brücker había estado experimentando durante mucho tiempo con café de bellotas, en aquella época no había nada. Café de bellotas sí que había despachado la señora Brücker cuando abrió su puesto de comida tras la guerra. Mi madre me dio incluso la receta: se cogen bellotas, se ponen a secar en el horno, se les quita la cáscara, y luego se tuestan y muelen. A continuación se añade la habitual mezcla que sustituye al café. El café tenía un gusto un tanto áspero. Si alguien bebía este café durante demasiado tiempo, perdía poco a poco el gusto, afirmaba mi madre. El café de bellotas curtía la lengua en toda regla. Así fue como, en el invierno del hambre del 47, quienes lo bebían pudieron incorporar serrín al pan, y les sabía como si estuviera hecho de la mejor harina de trigo.

Y luego está lo de su marido. ¿La señora Brücker estaba casada? Sí. Un día lo puso de patitas en la calle.

¿Por qué?

Mi madre no lo sabía.

A la mañana siguiente me encaminé a la Brüderstrasse. En el ínterin la casa había sido reformada. El nombre de la señora Brücker —como había supuesto— ya no estaba en el casillero. Los gastados peldaños de madera habían sido sustituidos por unos nuevos, guarnecidos con perfiles de latón, la luz de la escalera era clara y me permitió subir hasta arriba del todo. Antes apenas duraba treinta y seis escalones. De niños subíamos corriendo en una carrera contra la luz hasta el último piso, donde vivía la señora Brücker.

Caminé por las calles del barrio, calles estrechas y sin árboles. Antaño vivían aquí trabajadores del puerto y de los astilleros. Ahora las casas habían sido reformadas y las viviendas —la city no está lejos— amuebladas con lujo. En las antiguas lecherías, mercerías y tiendas de ultramarinos se habían instalado boutiques, peluquerías y galerías de arte.

Solo quedaba la pequeña papelería del señor Zwerg. En el exiguo escaparate, en medio de cajas de puros, cigarrillos y cigarros suizos pasadas de moda, había un hombre con un salacot que sostenía en la mano una pipa larga.

Pregunté al señor Zwerg si la señora Brücker vivía aún y, en caso de ser así, dónde.

¿Qué quiere usted?, preguntó a su vez con marcada desconfianza. El negocio ya está alquilado.

Para demostrarle que lo conocía de antes, le conté cómo en una ocasión, debió de ser en 1948, se había subido a un árbol; el único árbol de la zona que no había ardido durante los bombardeos nocturnos o había sido convertido en madera tras la guerra. Era un olmo. En él se había refugiado un gato que huía de un perro. Había ido subiendo cada vez más alto, hasta que no supo regresar. Había pasado una noche en el árbol, así como la mañana siguiente; luego, ante los ojos de muchos curiosos, el señor Zwerg, que había servido en los ingenieros de asalto, subió en pos del animal. Pero el gato fue ascendiendo más y más alto por la copa del árbol, y de repente el señor Zwerg se encontró sentado allí arriba sin poder bajar. Tuvieron que venir los bomberos y, con ayuda de una escalera, rescatar del árbol a los dos, al señor Zwerg y al gato. Había escuchado en silencio mi relato. Se dio la vuelta, se sacó su ojo izquierdo y lo limpió con un pañuelo. ¡Qué tiempos aquellos!, dijo. Volvió a colocarse el ojo y se sonó la nariz. Sí, dijo finalmente, estaba sorprendido de lo alto que me encontraba, desde allí arriba no podía calcular bien la distancia.

De los antiguos inquilinos, él era el último que quedaba en la casa. Hacía dos meses el nuevo casero le había anunciado una subida del alquiler. Eso ya no se podía pagar. Yo seguiría, aunque el año que viene cumpliré ochenta años. Así uno no pierde el trato con la gente. ¿Jubilarme? Bueno. No te mueres de hambre, pero tampoco se puede vivir. Aquí van a poner una vinoteca. Al principio pensé que era como una tienda de música. ¿La señora Brücker? No, hace mucho que se fue. Seguramente ya ha muerto.

Sin embargo, la encontré. Estaba sentada junto a la ventana haciendo punto. El sol quedaba mitigado por los estores. Olía a aceite, cera de suelo y vejez. Abajo, en la recepción, a derecha e izquierda del pasillo, había sentadas muchas mujeres mayores y un par de ancianos; llevaban zapatillas en los pies y aparatos ortopédicos en las manos, y me miraban fijamente, como si llevasen días esperando mi llegada. El portero me había dicho que su habitación era la 243. Había ido a la oficina del censo, y allí me habían dado su dirección, una residencia de ancianos municipal en Harburg.

No la reconocí. Su pelo era gris, como la última vez que la vi, pero había adelgazado y su nariz parecía haber crecido, lo mismo que la barbilla. El azul de sus ojos, antaño luminoso, tenía un tono lechoso. Las articulaciones de sus dedos, sin embargo, ya no estaban hinchadas.

Ella dijo que se acordaba de mí con claridad. De joven venías de visita, ¿no?, y estabas sentado en casa de Hilde, en la cocina. Más tarde pasaste algunas veces por el puesto. Y entonces me pidió permiso para tocar mi rostro. Soltó las agujas. Sentí sus manos, una fugaz exploración a tientas. Palmas suaves, blandas. La gota se acabó, pero a cambio ya no puedo ver. Es como si hubiese una especie de equilibrio todopoderoso. Ya no tienes barba, y el pelo no es tan largo. Miraba hacia arriba, en mi dirección, aunque ligeramente desviado, como si detrás de mí hubiera otra persona. Hace poco vino uno, dijo, que quería endilgarme una revista. Yo no compro nada.

En cuanto yo hablaba corregía su mirada, y a veces la dirigía a los ojos. Solo quería preguntarle una cosa. Si tengo razón al recordar que usted inventó la salchicha al curry poco después de la guerra.

¿La salchicha al curry? No, dijo ella, yo tan solo tenía un puesto de comida.

Durante un momento pensé que habría sido mejor no visitarla ni preguntarle nada. Habría seguido teniendo en mi cabeza una historia que vinculaba un sabor y mi infancia. Ahora, después de esta visita, también yo podía inventarme cualquier cosa.

Se rio como si pudiera ver mi desconcierto, incluso mi decepción, algo que, por otra parte, no tenía que disimular.

Sí, dijo entonces, es cierto, pero aquí nadie me cree. Se rieron cuando lo conté. Dijeron que no estaba en mis cabales. Ahora bajo pocas veces. Sí, dijo, yo inventé la salchicha al curry.

¿Y cómo?

Es una larga historia, dijo. Tendrías que tener un poco de tiempo.

Lo tengo.

A lo mejor, dijo, la próxima vez podrías traerme un trozo de tarta. Yo haré el café.

Siete veces fui a Harburg, siete tardes de aquel olor a cera para suelo, lisol y sebo viejo, siete veces la ayudé a que se le hiciesen más cortas aquellas tardes que avanzaban lentamente hacia el anochecer. Ella me tuteaba. Yo la trataba de usted, por costumbre.

Uno ya no espera nada, dijo ella, y luego, encima, deja de ver. Siete veces tarta, siete veces trozos considerables y bien dulces: príncipe regente, sacher, de queso, de crema de mandarina, siete veces trajo un amable objetor de nombre Hugo pastillas de color rosa para la hipertensión, siete veces ejercité mi paciencia, viéndola hacer punto, con el rápido y rítmico entrechocar de las agujas. Ante mis ojos fue surgiendo la delantera de un jersey para su biznieto, una pequeña obra maestra del punto, un paisaje de lana, y si alguien me hubiera dicho que aquella era la obra de una ciega, no lo hubiera creído. A veces tenía la sospecha de que en realidad no estaba ciega, pero entonces se acercaba a tientas a las agujas que estaban en el jersey y retomaba la historia, que de vez en cuando quedaba interrumpida para contar con cuidado los puntos, palpar el borde, buscar el otro hilo —trabajaba con dos hilos, a veces incluso con más— y pasar la aguja lentamente, pero con precisión, por los puntos, ensimismada y con la mirada perdida a lo lejos; retomando a continuación su labor sin prisa pero sin pausa, hablaba de acontecimientos necesarios y casuales, de todas las personas y cosas que habían tenido un papel en la invención de la salchicha al curry: un contramaestre de la Marina, una insignia ecuestre de plata, doscientas pieles de marta, doce metros cúbicos de madera, una fabricante de salchichas amante del whisky, un consejero de intendencia inglés y una belleza inglesa de cabello rubio rojizo, tres botellas de kétchup, cloroformo, mi padre, un sueño de risa y mucho más. Todo esto lo contaba a retazos, demorando el final, en un resuelto ir y venir, de modo que ahora me veo obligado a seleccionar, retocar, unir y abreviar. Comenzaré la historia el 29 de abril de 1945, un domingo. El tiempo en Hamburgo: muy nublado, seco. Una temperatura entre 1,9 y 8,9 grados.

2:00. Matrimonio de Hitler con Eva Braun. Los testigos son Bormann y Goebbels.

3:30. Hitler dicta su testamento político. El gran almirante Dönitz deberá asumir su sucesión como máxima autoridad del Estado y de las fuerzas armadas.

5:30. Los ingleses cruzan el Elba por Artlenburg.

Como si se tratase de una fortaleza, Hamburgo será defendida hasta el último hombre. Se levantan barricadas, se moviliza al Volksturm, el Heldenklau recorre los hospitales, se envían al frente las últimas, las últimas de las últimas, las últimas de las últimas de las últimas reservas, incluido el contramaestre Bremer, que había dirigido en Oslo la Oficina de Cartas Marinas en el Estado Mayor de la Armada. Allí había resultado poco menos que indispensable desde la primavera del 44, hasta que obtuvo un permiso para ir a casa, a Braunschweig. Había visitado a su mujer y pudo ver por primera vez a su hijo de apenas un año, y ser testigo de cómo le salían los dientes y decía papá. Luego inició el camino de regreso a su Oficina de Cartas Marinas, había llegado a Hamburgo en un tren de pasajeros abarrotado, desde allí había ido a Plön en un camión militar, y al día siguiente un carro tirado por caballos lo había llevado a Kiel, donde pensaba embarcarse para Oslo. En Kiel, sin embargo, fue destinado a una unidad antitanques y, tras tres días de instrucción en el manejo del bazuca, se le ordenó que fuera a Hamburgo, donde debía integrarse a su nueva unidad, dispuesta para la lucha final en los campos de Lüneburg.

Había llegado a Hamburgo hacia mediodía, había comido algo de su rancho de campaña —dos rebanadas de pan de munición y una pequeña lata de leberwurst— y había dado una vuelta por la ciudad. Conocía Hamburgo de anteriores visitas, pero no llegaba a reconocer las calles. Algunas fachadas se mantenían en pie; detrás, las ruinas quemadas de la torre de la iglesia de Santa Catalina. Hacía frío. Una nube que venía del noroeste se dirigía hacia el sol. Bremer vio cómo la sombra se acercaba por la calle, y le pareció un oscuro presagio. Al borde de la calle, tejas rotas, vigas carbonizadas, fragmentos de sillares de arenisca que antaño habían constituido el portal de una casa; aún se alzaba una parte de la escalera, pero no conducía a ninguna parte. En la calle había pocas personas, dos mujeres tiraban de una carretilla, pasaron uno, dos camiones de gasógeno de la Wehrmacht, también un coche de tres ruedas tirado por un caballo. Bremer preguntó por un cine. Lo enviaron al Knopfs Lichtspielhalleen la Reeperbahn. Se dirigió a la Millerntor y luego a la Reeperbahn. A las puertas de las casas, putas grises y consumidas enseñaban sus piernas escuálidas. En la sesión de noche ponían Wunschkonzert. Delante de la taquilla la cola era larga. No había otra cosa en que gastar el dinero.

Perdón, dijo al empujar con su equipo de campaña a la mujer que se había puesto detrás.

No importa, dijo Lena Brücker. Después de salir de su trabajo en el negociado de alimentos había ido a casa, se había cambiado y, como el sol salía a ratos entre las nubes, se había puesto su traje de chaqueta. Esta primavera había acortado algo la falda. Aún podía enseñar las piernas, pensaba; en tres o cuatro años sería demasiado mayor para llevar una falda tan corta. Se había untado las piernas con el color marrón claro de las medias, extendiéndolo bien en aquellos lugares que habían quedado demasiado oscuros; luego, delante del espejo, se hizo una fina raya negra en las pantorrillas. Había que alejarse al menos tres pasos del espejo, pero entonces parecía que llevaba medias de seda. En la Grossneumarkt olía a quemado y argamasa húmeda. En la Millerntor, la noche anterior una casa había sido alcanzada por una bomba incendiaria. El montón de escombros seguía humeando. Los arbustos del jardín delantero estaban verdeando por efecto del inesperado calor; los más cercanos a las ruinas llameantes se habían secado, algunas ramas estaban incluso quemadas. Pasó por delante del Café Heinze, del que solo quedaba en pie la fachada. Junto a la puerta de entrada aún se podía leer en un cartel «¡PROHIBIDO BAILAR SWING! REICHSKULTURKAMMER». Hacía tiempo que no se retiraban los escombros de la acera. Los night-clubs estaban cerrados, no había ni baile ni striptease. Llegó al Knopfs Lichtspielhallesin aliento, vio la cola; «Ojalá pueda entrar», pensó, y se puso detrás de un soldado de marina, un joven contramaestre.

Así fue como Hermann Bremer y Lena Brücker se habían ido acercando paso a paso hasta encontrarse el uno detrás del otro, y él la había rozado con su bagaje, una mochila que tenía atada en lo alto, enrollada, una lona de campaña con un moteado gris verdoso. No se preocupe. Una simple casualidad los llevó a entablar conversación. Ella estaba buscando en su bolso el monedero cuando se le cayó la llave de casa. Él se agachó, ella se agachó, las cabezas chocaron; no fue un choque fuerte ni doloroso, él sintió durante un breve instante su pelo en el rostro, suave, rubio. Le tendió la llave. ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención a ella? ¿Los ojos? No, las pecas, tenía pecas en la nariz, un pelo tirando a rubio. Sin duda podría haber sido mi hijo. Pero parecía más joven de lo que era; por entonces tenía veinticuatro años. En un primer momento pensó que tenía diecinueve, tal vez veinte. Era apuesto, tan delgado y hambriento. Se mostraba vacilante y algo inseguro, pero con los ojos abiertos. No pensé en nada más. Al menos por el momento. Le hablé de la película que había visto la semana pasada: Es war eine rauschende Ballnacht. El cine era el único entretenimiento, si no se iba la luz.

Ella quiso saber cuál era su unidad. Y lo preguntó con las palabras correctas. Cada día se oían y leían cosas al respecto: unidades pesadas, acorazados, cruceros, cruceros pesados. De las unidades pesadas ya no quedaba nada, a excepción del Prinz Eugen. Pero aún había unidades ligeras, torpederos, lanchas rápidas, dragaminas. Y luego los submarinos.

No, en los últimos tiempos había servido en el Estado Mayor de la Armada en Oslo, Departamento de Cartas Marinas. Había estado en un destructor, en 1940. Lo hundieron en Narvik. Más tarde en un torpedero en el Canal de la Mancha, luego en una patrullera. En el cine se habían sentado juntos en butacas que crujían; hacía frío. Ella se estaba helando en su vestido. El noticiero: soldados alemanes sonrientes camino de rechazar un ataque ruso en algún lugar del Oder. El avance de la próxima película: Kolberg. Greisenau y Nettelbeck, Kristina Söderbaum, «el cadáver acuático del Reich», ríe y llora. Aún no había acabado el avance —Kolberg ardía— cuando fuera comenzaron a bramar las alarmas antiaéreas. Se encendieron las luces de la sala, temblaron, se fueron. Luz de linternas. Los espectadores se amontonaban en las dos puertas de la sala para salir, corrían en dirección al gran búnker de la Reeperbahn. Pero ella no quería ir a un búnker grande. Prefería cualquier refugio antiaéreo. Hacía poco, uno de esos búnkeres había recibido un impacto en la puerta. Lo atravesó una tormenta de fuego. Se pudo ver a personas colgadas de las cañerías, carbonizadas y pequeñas como muñecos. Lena Brücker corrió hacia una casa, siguió la flecha blanca: refugio, detrás de ella su Bremer.

Un vigilante de la protección antiaérea, un hombre mayor con un tic nervioso en la cara, cerró tras ellos la puerta de acero. Lena Brücker y Bremer se sentaron en un banco. Enfrente estaban sentados los vecinos de la casa, unos ancianos, tres niños, varias mujeres con maletas y bolsos a su lado, que se habían echado mantas y edredones por los hombros.

La gente los miraba fijamente. Probablemente pensaban: Son madre e hijo. O: Es una pareja de amantes. El vigilante, con su casco de acero en la cabeza, masticaba; les echó un vistazo. ¿Qué habrá pensado? Otra mujer madura «sonriendo» a un hombre joven. ¡Cómo juntaban las cabezas! La falda era bastante corta. Se podía ver un buen pedazo del muslo. No llevaba medias, donde cruzaba las piernas el color se había quitado y se podía ver con nitidez la carne desnuda. Pero no era una puta. Ni siquiera una de esas putas aficionadas. Sus negocios iban mal, es posible que hasta muy mal. Había muchísimas mujeres que se habían quedado solas. Los maridos seguían en el campo de batalla o en el frente. Las mujeres se echaban al cuello de los hombres. El vigilante metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pedazo de pan negro. Masticó y miró fijamente a Lena Brücker. Por todas partes mujeres, niños, ancianos. Y allí está sentado un joven de la Marina. Los dos están sentados y hablan en voz baja. Seguro que se han conocido en un baile, naturalmente uno privado, los públicos estaban prohibidos. No más diversiones públicas mientras, fuera, padres e hijos combatían. Y caían. Cada seis segundos cae un soldado alemán. Pero no se puede prohibir la fiesta, ni el estar alegre, ni esa necesidad de reír, precisamente cuando hay tan poco por lo que reír.

El vigilante se inclinó hacia delante, trató de escuchar algo de la conversación de aquellos dos. Pero ¿qué estaba oyendo? Dirección, oficina de mapas, cartas marinas. Bremer hablaba en voz baja de cartas marinas que había que enrollar, doblar, numerar y ordenar alfabéticamente, que él tenía que administrar en el Estado Mayor de la Armada en Oslo, es decir, cambiarlas o compararlas con nuevos mapas.

No podía haber ningún error. Los mapas tenían que estar siempre actualizados, él señalaba dónde estaban las patrulleras, pero sobre todo dónde se encontraban los campos de minas, dónde estaban las entradas y pasos. Si no, podía suceder lo que ya había ocurrido, que algún barco alemán chocase contra sus propias minas. Por supuesto, él no quería hacerse el interesante, pero el puesto tenía su importancia, y ahora, tras un permiso en Braunschweig, en su viaje de regreso a Oslo, le habían asignado a una unidad antitanques. Entiéndame, dijo, yo soy marino. Ella asintió. Él no dijo: No tengo experiencia alguna en el combate en tierra, es completamente absurdo. Él no dijo: Quieren acabar conmigo en el último minuto. No lo dijo no solo porque como hombre, especialmente como soldado, uno no podía decir una cosa así, sino porque no era prudente decirlo a alguien al que aún no se conocía bien. Siempre había algún compatriota dispuesto a denunciar el derrotismo. Lo cierto es que en el vestido de ella no había visto la insignia del Partido. Pero en aquellos días no era fácil verla. Se llevaba bajo el abrigo, bien tapada por la bufanda.

De repente: un temblor sordo y lejano, un socavar profundo. El puerto, dijo Lena Brücker. Están bombardeando el búnker de los submarinos. Lejos, el bramido de las bombas al estallar. Luego —cerca— una detonación, una sacudida, la luz de emergencia se apagó, y otra sacudida, el suelo osciló, la casa, el sótano se tambaleó como un barco. Los niños gritaron, y también Bremer había lanzado un grito. Lena Brücker le había echado el brazo por los hombros. No le ha dado a la casa, ha sido en algún lugar cercano.

En un barco se ven los aviones, cómo caen las bombas, dijo él disculpándose, aquí te pilla un poco de sorpresa.

Uno se acaba acostumbrando, dijo Lena Brücker y lo soltó.

El vigilante recorrió con una linterna la puerta de acero. El halo de luz se paseó por las personas que estaban allí sentadas, envueltas en sus mantas, como cubiertas de nieve. Y del techo seguía lloviznando cal y polvo.

Una hora después cesó la alarma. Fuera había empezado a lloviznar. En la calle, a tan solo unos metros de la casa, estaba el cráter, de tres, cuatro metros de profundidad. Enfrente, un poco en diagonal, ardían el tejado y el piso superior de una casa. Unas mujeres sacaban del piso inferior un sillón, ropa, un reloj de pie, jarrones; en la acera aún había una pequeña mesa redonda y, encima de ella, ropa de cama cuidadosamente doblada. En el aire flotaban jirones de cortinas ardiendo. Lo que ya había sorprendido a Bremer en Braunschweig durante un bombardeo era que la gente no lloraba, no gritaba, no alzaba las manos desesperada: como si se tratase de una mudanza cualquiera, sacaban las cosas más ligeras de una casa cuyo tejado estaba en llamas. Otros pasaban resignados, no, indiferentes. Había una mujer mayor sentada en un sillón como si estuviese en el salón, solo que estaba sentada bajo la lluvia, con una jaula en el regazo; en ella, un lugano saltaba y gritaba de acá para allá, mientras otro yacía en el fondo.

Lena Brücker se cubrió el pecho con la solapa del traje, dijo, ojalá no hayan alcanzado mi casa. Bremer desdobló su lona de campaña, con su moteado gris verdoso de camuflaje. La puso con cuidado sobre la cabeza y los hombros de Lena Brücker. Ella la levantó un poco para que él se metiera debajo y la rodeara con el brazo, y así, caminando muy juntos en medio de la lluvia que caía con fuerza, sin decir una palabra, como si les resultase de lo más natural, se dirigieron a la Brüderstrasse. La luz de la escalera no funcionaba, subieron los escalones a tientas hasta que él tropezó detrás, entonces ella lo cogió de la mano, siguió subiendo y abrió la puerta de su casa. Se adelantó a la cocina y encendió una lámpara de petróleo.

La señora Brücker suelta el punto, se levanta, va al armario de la salita, un armario de madera de abedul bruñida con la parte central acristalada. Busca palpando la llave, de la que cuelga una borla, y abre la puerta de la derecha, mete la mano en un cajón, saca un álbum, regresa y lo pone encima de la mesa. Un álbum de fotos, encuadernado en una arpillera burdeos. Puedes hojearlo. Tiene que haber una foto de la cocina.

En las primeras hojas hay fotografías anotadas pulcramente con tinta blanca, luego están simplemente pegadas, y más adelante amontonadas tal cual entre las hojas. ¿Hay alguna fotografía del contramaestre? No, dice ella. Voy pasando las hojas: Lena Brücker de bebé sobre la piel de un oso polar, de niña con un vestido de volantes almidonado, con un vestido negro y un pequeño ramo de confirmando, luego un bebé con un gorrito de punto y un mordedor, su hija Edith, un niño montado en un patinete, una niña de pelo rizado mirando hacia arriba, en las manos dos palitos unidos por una cuerda, está esperando a que caiga el diábolo, que no se llega a ver en la imagen, un niño con un osito de peluche bajo el árbol de Navidad, la señora Brücker a bordo de una barcaza, el pelo ondeando al viento, que le mete el vestido entre las piernas.