Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

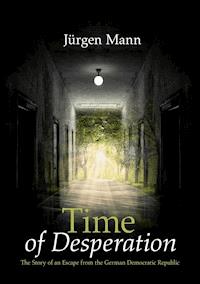

Es gibt keine Zufälle - zumindest belegt diese Geschichte, dass unser Schicksal doch irgendwie vorgezeichnet ist: Zwei Zeitreisende, geboren an Orten mehrere Tausend Meilen entfernt, finden sich, obwohl das Zeit-Fenster nur ganze fünf Minuten beträgt! Wie bei einem Wurm-Loch nähern sich einander zwei Universen, die durch Entstehung, Kultur und Lebensweise eigentlich grundverschieden sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 115

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch ist meiner lieben Frau gewidmet, mit der ich nun seit vielen Jahren glücklich verheiratet bin.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Epilog

1.

Irgendwie sollte es nicht sein. Es lief nicht mehr so gut zwischen uns beiden. Vielleicht war es ja auch nur ihre und meine Karriere, die für jeden von uns wichtig war. Vielleicht war es ja auch nur das stille Einverständnis, keine Kinder zu haben; das Gegenteilige hätte uns wahrscheinlich näher gebracht. Ich weiß es nicht genau.

Ich hatte meinen ersten kleineren Traumjob bekommen. Eine kleine Niederlassung einer amerikanischen Technologie-Firma: spezielle Koax-Kabel mit Steckern hauptsächlich für die diagnostischen Ultraschall-Geräte. Als Diplom-Ingenieur und dem Verkauf und Marketing zugetan, genau die richtige Aufgabe für mich: Europäischer Verkaufsleiter mit einer kleinen GmbH. Eine Herausforderung, nicht langweilig; Aufbau einer Organisation in Europa von ganz unten und internationale Umgebung. Alles was ‚Mann‘ so liebt. Und zum ersten Mal mein eigener Herr.

Meinen neuen Chef hatte mir ein Geschäftspartner besorgt: dieser hatte diesen Lieferanten, der mit einigen Technologie-Firmen in den USA zusammenarbeitete, gefragt, ob er einen Mann kennen würde, der diesen europäischen Job machen könnte. Mein Geschäftspartner hatte da eine ganz einfache Antwort:

„Ich kenne einen Mann, das könnte Dein Mann sein und er heißt auch Mann!“

Ich traf mich dann in Eindhoven im „Evoluon“, die futuristische „fliegende Untertasse“ mit einer permanenten Technik-Ausstellung von Philips. Mein neuer Chef und ich hatten eine gute Unterredung – auch wenn mein Englisch zu diesem Zeitpunkt noch holprig war. Er lud mich sogar nach Portland, Oregon ein zu einem letzten Interview. Meine erste USA-Reise sollte im Oktober sein! An „Halloween“ hatte ich dann auch vor meinem Rückflug ein paar Stunden Zeit, San Francisco zu sehen. Eine wunderbare Erinnerung, zumal „mein“ Taxifahrer mich zu allen berühmten Plätzen und Sehenswürdigkeiten kutschierte, nicht zu vergessen eine Fahrt über die Golden Gate.

Precision Interconnect und ich einigten uns und im Januar 1988 fing ich an. Eigentlich schon vorher, Büro suchen und schon mal Telefon und Fax bestellen sowie ein paar Büro-Möbel.

Ein besonderes Accessoire dieser neuen Aufgabe war nicht nur mein Mercedes E200, sondern auch die Visitenkarte: ja, die Visitenkarte! Hochkant aus einem grauen, starken Papier geprägt mit einem großen blauen „P“ und einem aus drei schmalen, silbrigen Pins bestehenden „I“ was für Precision Interconnect stand.

Nicht nur die Karte war edel, auch die Produkte waren es: wir waren Technologie-Führer in der Fertigung von kleinen und kleinsten Koax-Kabeln, gefertigt aus Drähten, die dünner als menschliche Haare waren. Solche Kabel kennt jeder: sie sind im Prinzip wie die TV-Antennenkabel gemacht, nur viel kleiner und flexibler. Dadurch waren sie eben für medizinische Anwendungen wie Ultraschall-Diagnosen oder Luft- und Speiseröhren-Untersuchungen geeignet. Man stelle sich nur vor, dass der Hausarzt so etwas mit einem Zentimeterdicken, steifen Kabel machen müsste! Unmöglich!

Nach meiner 3-wöchigen Schulung in Portland im Januar begann ich dann, durch Europa zu reisen und das Geschäft aufzubauen. Vier bis fünf Mal bin ich in den USA gewesen im Jahr und habe meine Kollegen besucht. Besprechungen, Schulungen, Diskussion spezifischer Kunden-Anfragen. Das Übliche, wenn man spezielle Produkte verkauft.

Es wurde spannend!

2.

Zu diesem Zeitpunkt hatte auch meine Frau einen neuen Job begonnen, bei Marlboro! Das Service und Verkaufsbüro war in Ratingen bei Düsseldorf lokalisiert. Es war gar nicht so weit zu meinem kleinen Büro, nur ein paar Kilometer. Ihre neuen Kollegen waren ein ganz dynamischer, junger „Haufen“ von guten Marketingleuten und Verkäufern, Konsumenten-Markt eben.

Wir waren einige Male zusammen bei Veranstaltungen, bei denen das Rauchen promotet wurde. Eine für mich neue Welt tat sich auf: dieses bis aufs Kleinste, abgestimmte Bewerben von Kunden mit vielen Werbeartikeln und einem unbedingten Willen, Kunden zu überzeugen. Nicht ganz vergleichbar mit meiner technischen Verkaufswelt, bei der auch das Produkt technisch überzeugen musste.

Meinerseits ging es da etwas ruhiger zu: ich machte meine Besuchspläne in Deutschland und dem näheren Ausland und versuchte meine bestehenden und potentiellen Kunden von unseren Produkten durch Schulung und Problem-Lösungen zu überzeugen. Ich hatte eine halbe Million Verkaufsziel in den ersten zehn Monaten, mehr oder weniger aus dem Stand; schwierig, aber ich schaffte es.

Dass da irgendetwas nicht ganz in Ordnung war mit dem neuen Job meiner Frau, bemerkte ich so langsam. Spätestens als ich sie mit in die USA nehmen wollte und sie dann irgendwie alles in letzter Minute wegen vorgeschobenen, „beruflichen Verpflichtungen“ abgesagt hatte, ging bei mir das berühmte Licht an. Offensichtlich war da jemand, der meinen Platz einnehmen wollte.

Na ja, irgendwann war es dann kein Geheimnis mehr: es war ein Kollege!

3.

Einfach war sie nicht, die Trennung! Wie auch. So etwas ist niemals einfach, immerhin waren wir ja schon fünf Jahre verheiratet und acht Jahre zusammen. Sie hatte mir sogar noch beim Schreiben der Diplom-Arbeit geholfen. Aber das war nun Vergangenheit und wir einigten uns, dass sie erst einmal aus unserer Eigentumswohnung auszog. Jetzt war es ein Vorteil, dass wir keine Kinder hatten.

Wir hatten uns drei Perser-Katzen zugelegt vor vier Jahren: Minouche, Maurice und Marcel. Minouche und Maurice waren Schwester und Bruder, Marcel Halb-Bruder zu ihnen. Was für eine kleine Bande! Auch irgendwie – und bitte nicht falsch verstehen – Kinderersatz. Die waren nun meine, alle drei. Wann immer ich von einer Reise nach Hause kam und die Tür öffnete, saßen sie da, alle drei nebeneinander und blinzelten durch die schläfrigen Augen. Jede bekam ihre Streicheleinheit und dann waren sie auch schon wieder verschwunden in ihren Ecken. Die Nachbars-Tochter hatte den Auftrag, jeden Tag ein wenig mit Ihnen zu spielen, wenn ich auf Reisen war. Sie besserte sich damit auch ihr Taschengeld etwas auf.

Das Leben ging weiter.

4.

So ganz allein für die neue Aufgabe war ich nicht mehr effektiv. Ich brauchte zumindest eine Hilfe im Büro, die einige der administrativen Aufgaben übernahm und sich auch um die Korrespondenz und das Telefon kümmerte, möglichst mit drei Sprachen. Die junge Dame war schnell gefunden und fing bei mir an.

Meine Büro-Tage wurden lebendiger, es gab Frühstück und Mittagessen – und auch mal einen Nachmittag am Wochenende, den wir gemeinsam verbrachten. Man kam sich näher und die Frage, ob das denn nun die „Neue“ sein könnte, stellte sich mir auch. Die Antwort war nicht leicht und es dauerte schon eine Weile, bis mir Zweifel kamen. Schwierig war es allemal – eine Beziehung im Büro sollte man(n) eigentlich nicht anstreben.

Aber zum Alleinsein sind ja die Allerwenigsten geboren; wenn sie es nicht wird, wer dann? Wo ist sie, diese imaginäre neue Frau deines Lebens? Wo finde ich sie? Außerdem war ich ja auch noch nicht geschieden und das ist immer eine komische Situation. Und ein bischen Zeit soll man sich ja auch geben, bevor man eine neue Beziehung eingeht – sagt jeder!

Trotzdem, der Gedanke an „sie“ ließ mich nicht los. Trotzdem ich selten Zuhause war und wenige Freunde hatte, sollte doch irgendwo dieser „Schatz“ zu finden sein. Irgendwo auf dieser Welt! Muss man wirklich so weit gehen, fahren oder fliegen? Das Gute liegt doch sprichwörtlich oft so nah. Auf jeden Fall brauchten die Katzen ein neues „Frauchen“! Und irgendwo könnte ich ja auch vielleicht auf meinen Reisen jemandem begegnen – wieso nicht? Allerdings war die Freizeit sehr beschränkt – und beschäftigt war ich wirklich!

Mal sehen.

5.

Wieder flog ich in die USA. Es war im Mai 1989. Gerade hatte ich einen Englisch-Kurs für Kommunikation gemacht. Auf diesem Wege bahnte sich dann nach einigen Wochen eine ganz spezielle Geschäftsbeziehung an: Zwei Doktoren waren dabei, intelligente Katheder zu „basteln“, für Herz-Operationen. Katheder mit einem kleinen Chip am Ende für zwei, drei Funktionen wie Blut-Druck und Temperatur. Nach der Operation sollte das Teil dann in den Mülleimer. Diese beiden Herren brauchten ganz dünne Drähte; na und die hatten wir!

Mein Chef war sofort interessiert: ein hochvolumiges Geschäft in der Medizinbranche und damit zumindest auf den ersten Blick äußerst lukrativ. Damit war ein guter Grund gegeben, zunächst einmal allein nach Portland zu fliegen und die Applikation und das mögliche Produkt zu besprechen.

Unsere Firma war relativ klein und hatte etwa vierzig Mitarbeiter. Ich war der erste, außeramerikanische Angestellte und wegen der Konzentration auf die europäischen Märkte schon irgendwie wichtig. Außer in Europa gab es aber auch noch eine südkalifornische Niederlassung. In dieser versuchte man mit nur wenigen Mitarbeitern die spezielle Kabel-Technologie unserer Firma für elektrische Verbindungen bei Super-Computern zu nutzen. Diese Computer-Hersteller waren damals sehr interessiert an unseren Fähigkeiten.

Da ich auch manchmal über LAX nach Portland flog, lag ein Abstecher in die kleine Niederlassung auf der Hand.

6.

Wenn man so groß ist wie ich mit meinen ein Meter und fünfundneunzig oder den imperialen „six-foot-five“, dann sind diese ewigen Flüge über den Atlantik schon eine Tortur! Kein Bein-Raum, Essen eher dürftig und dieses ewige Sitzen! Grausam! Aber immer bekam ich eben auch keinen preiswerten Flug in der Business Class.

Nun gut, ich hatte die zwölf Stunden mal wieder überstanden. Nicht nur, dass wir Verspätung hatten, sondern auch die Schlangen vor den Immigration-Schaltern waren unglaublich: drei Jumbos zur gleichen Zeit gelandet. Kein Wunder! Und dann fand ich leider heraus, dass mein Gepäck irgendwo liegen geblieben war in Chicago; es war in einen falschen Flug geladen worden! Außer Papieren und Geld hatte ich nicht sehr viel in meiner Brieftasche – abgesehen von den üblichen sechs Kilo Schokolade, die mir nach Betreten der Firma sofort abgenommen wurden.

Es gab keine Laptops zu dieser Zeit und keine solch kleinen Mobil-Telefone wie heute, ganz zu schweigen von Smart-Phones.

Wie haben wir eigentlich ohne diese „Dinger“ gelebt?

Im Auto war man schon privilegiert mit einem C-Netz-Telefon. Die ganze Bundesrepublik hatte etwa hunderttausend Lizenzen zu vergeben – und ich hatte eine! Gleich mit dem Kauf meines Firmenwagens befand die Firma, dass das notwendig ist. Na ja, diese „Kiste“ brauchte schon ein Fünftel des Kofferraumes und kostete auch noch fast neuntausend D-Mark! Aber stolz war ich schon darauf, eines zu besitzen!

Mein amerikanischer Kollege musste zweieinhalb Stunden in LAX auf mich warten! Er brachte mich ins Hotel und wir erledigten die Formalitäten und informierten die Rezeption, dass da irgendwann noch ein Koffer für mich kommt, hoffentlich!

Das war am Freitag den 12. Mai.

7.

Es war ein schönes Wochenende. Mir wurden alle Sehenswürdigkeiten in Los Angeles gezeigt. Wir waren an den berühmten Stränden, in Bars, Sightseeing in Bel Air und Hollywood, die Altstadt, am berühmten Observatorium über der Stadt dicht über dem „Hollywood“ Zeichen. Eine ganz tolle Erinnerung für mich, die ich besonders pflege. Es sollte sich später wiederholen.

Mein Reiseplan sollte mich am Sonntag-Abend dann nach Portland bringen; das war so ein hundert-Minuten-Flug. Nichts Besonderes nach der langen Reise. Mein Kollege Bill hatte mich noch einmal in LA an einige Wahrzeichen geführt wie den „Walk of Fame“ am „Chinese Theater“. So etwas muss man gesehen haben.

Leider ging die Zeit zu schnell vorbei und mein Flugzeug würde bestimmt nicht auf mich warten. Heute war Muttertag und ich hatte mit Mutti gesprochen am Morgen. Mein Koffer war dann auch glücklicherweise noch am Sonntagmorgen im Hotel aufgetaucht. Ich war also wieder in frischen Sachen unterwegs!

Bill hatte noch eine Station auf dem Weg zum Airport zu machen: ein Geburtstag eines Freundes. Wir hielten uns ein wenig auf und vergaßen etwas die Zeit. Ich wurde nervös: meine Armbanduhr zeigte nun doch an, dass wir gehen müssten. An diesem Sonntag war sicherlich nicht so viel Verkehr, wir sollten es also einigermaßen schaffen!

Es zeigte sich, dass ich dann doch irgendwie genau das richtige „Timing“ hatte!

8.

Wir verabschiedeten uns und ich betrat den Flughafen.

‚Erst mal orientieren: Check-in, okay, da drüben‘. Der Schalter war fast leer, fast. Ich hatte noch etwa eine Stunde Zeit. So viele Kontrollen wie heute gab es nicht. Es war noch die „vorterroristische Zeit“, zumindest in den USA war damals noch nicht viel passiert in dieser Richtung, etwa so wie in Deutschland. Trotzdem, man möchte gerne sein Gepäck loswerden und dann gemütlich zum Gate schlendern. Vielleicht noch einen Kaffee trinken oder etwas einkaufen.

Höflich wartete ich nun auf diese eine Dame vor mir in den weißen Shorts. Sie hatte eine dünne Wolljacke an. Blonde, lockige schulterlange Haare und Sneakers. Na ja, nicht gerade groß, so ein Meter und fünfundsechzig schätzte ich. Schwer zu sagen, wie alt sie war, aber etwa so alt wie ich vielleicht. Sie hatte wohl nur einen kleinen Koffer aufgegeben, das Handgepäck bei den Damen ist ja doch meisten die Handtasche.

Ich wurde nach etwa fünf Minuten etwas ungeduldiger; die Unterredung, die sie mit der Dame am Schalter hatte, war freundlich und irgendwie locker. Trotzdem, gerne wäre ich jetzt doch so langsam an der Reihe! Also bewegte ich mich langsam vorwärts, die Damen beobachtend, nicht aufdringlich, aber zumindest machte ich mich bemerkbar.

Ich kam näher und die Szene gewann meine Aufmerksamkeit; vielleicht war ja dieser „smalltalk“ einfach darin begründet, dass zwei Mütter an diesem Muttertag leider nicht bei der Familie und den Kindern waren. Oder vielleicht war ja dieser weibliche Passagier einfach grundsätzlich so freundlich und nett. Egal.