Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

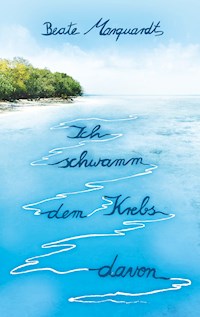

Lungenkrebs zu bekommen galt lange Zeit als sicheres Todesurteil – zumindest über kurz oder lang. Die Autorin erkrankte 2012 an Lungenkrebs und beschreibt in ihrem Buch ihren Weg durch die Krankheit hindurch bis zur Heilung. Dabei hat sie viele Techniken zur Selbsttherapie erprobt und schildert diese so genau wie es geht, um ihren Lesern die Möglichkeit zu geben, die Übungen selbst auszuprobieren. Mutig hat sie auch während der langen Behandlungszeit viele Reisen gemacht und will durch deren Beschreibung ihre Leser anregen, sich selbst „auf den Weg zu machen“.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

31.3.2017

24.4.2017

31.5.2017

17.7.2017

5.8.2017

9.8.2017

9.10.2017

20.10.2017

31.10.2017

10.4.2018

1.5.2018

11.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

17.11.2018

21.11.2018

29.11.2018

4.12.2018

8.12.2018

11.12.2018

29.12.2018

30.12.2018

15.1.2019

22.1.2019

31.1.2019

2.2.2019

6.2.2019

9.2.2019

12.2.2019

16.2.2019

17.2.2019

18.2.2019

Nachwort meiner linken Hand

Vorwort

Ich beschreibe in diesem Bericht meinen Weg durch meine Lungenkrebserkrankung. Ich tue das, weil ich hoffe, dass der eine oder andere Leidensgenosse ein paar Anregungen in meinen Aufzeichnungen finden kann, die ihm den Umgang mit seiner eigenen Erkrankung erleichtern. Es ist mir wichtig, voranzustellen, dass ich nicht über die letztendliche Wahrheit und Weisheit verfüge. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Kranke am Ende seinen eigenen Weg hindurch finden und dann gehen muss. Aber manchmal kann man sich ein wenig bei anderen abschauen …

Ursprünglich hatte ich geplant einen Blog zu schreiben, den ich vorab fertigstellen wollte, damit ich beim Einstellen ins Internet nicht in Zeitschwierigkeiten kommen würde. Dann wurde das Ganze immer länger und länger. Eines Tages war klar, dass meine Aufzeichnungen für einen Blog gar nicht mehr geeignet sein würden. Aber aus diesem Grund gibt es jetzt keine Kapitel und ich habe mich entschieden, die Daten meiner „Schreibtage“ sozusagen als Überschriften stehen zu lassen.

31.3.2017

Im Herbst 2011 hörte ich mit dem Rauchen auf. Ich war eine starke Raucherin gewesen und deshalb wunderte es mich zunächst nicht, dass ich weiterhin heftig hustete. Ich dachte immer: „Das ist nur logisch – der Dreck muss raus!“ Als es aber nach Monaten nicht besser wurde, fand ich das langsam sehr seltsam. Gleichzeitig hatte ich entsetzliches Aufstoßen, so dass ich im Februar 2012 einen Arzt aufsuchte. Es wurde eine Magenspiegelung gemacht: ohne gravierenden Befund. Heliobacter Pylori wurde festgestellt, ich bekam Antibiotika, H. P. war weg. Mein Blutbild war ausgezeichnet, also schickte mich der Arzt als gesund nach Hause. Ich war natürlich nur erleichtert – und habe mein Gefühl, dass etwas überhaupt nicht stimmt, erst einmal beiseitegeschoben. Wenn der Doktor doch gesagt hat, dass da nichts ist, kann da auch nichts sein …

Im Laufe des Sommers wurde der Husten immer schlimmer. Mitte August sah ich dann in einer Meditation meinen verstorbenen Vater, der sagte, ich müsse jetzt zum Arzt. Das war so außergewöhnlich, dass ich innerlich wusste, dass es höchste Zeit war. Mein Hausarzt war im Urlaub – und das war mein Glück! Seine Vertretung schickte mich sofort zum Röntgen, wo man einen großen Tumor im linken oberen Lungenlappen feststellte. Ich war restlos geschockt. Konnte es gar nicht wirklich fassen. Schaltete aber dann schnell auf „Funktionsmodus“, denn man sagte mir, dass ich keine Zeit zu verlieren hätte.

Danach ging alles ganz schnell. Noch am gleichen Morgen ließ ich ein CT machen. Der Röntgenarzt war sich sicher, dass es Krebs sei, und sagte, wenn ich mich sofort in Behandlung begäbe, hätte ich gute Chancen zur Heilung.

Zurück bei der Urlaubsvertretungsärztin ließ diese sofort einen Termin beim (wie ich inzwischen weiß) besten ortsansässigen Lungenfacharzt vereinbaren, der aber leider erst nach dem Wochenende stattfinden konnte, da der Arzt freitags zu einer Fortbildung war.

So hatte ich ein Wochenende, um mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass ich jetzt Lungenkrebs hatte. Auch wenn noch keine Biopsie gemacht worden war, wusste ich das innerlich zu diesem Zeitpunkt schon. Zunächst lähmte mich das völlig. Ich versuchte herauszufinden, wie sich der Gedanke anfühlte, vielleicht bald zu sterben. Zu diesem Zeitpunkt war ich zwar bereits in Rente, hatte aber eine fast 90-jährige Mutter, die mich so in Anspruch nahm, dass ich das Gefühl hatte, im Grunde kein wirklich eigenes Leben zu haben. Ein Leben lang hatte ich immer hart gearbeitet, von meiner Rentenzeit noch gar nichts gehabt und jetzt sollte alles vorbei sein? Ich konnte es nicht fassen.

24.4.2017

Ich bin Therapeutin und habe ein Leben lang an mir gearbeitet. Nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte, tat ich genau das auch jetzt. Ich machte mehrere Gestaltarbeiten mit oder zu diesem Tumor, der da in mir entstanden war, und musste feststellen: Ich hatte mich selbst verloren! Ich hatte mich aufgegeben. Mein Tumor saß unweit meines Herzens und auch das, fand ich, hatte eine Bedeutung: Mein Mangel an Selbstliebe hatte sich manifestiert!

Die letzten Zeilen habe ich zum Anlass genommen, die vielen Seiten zu lesen, die ich zu jener Zeit in mein Tagebuch geschrieben habe. Hauptsächlich habe ich mir selbst Rechenschaft darüber abgelegt, inwiefern ich mich selbst verleugnet hatte und ab welchem Zeitpunkt ich mein Herz verschlossen hatte, weil ich keine weiteren Verletzungen erleben wollte.

Unter dem Datum vom 12.8.2012 fand ich folgenden Eintrag: „Bin jetzt im Wohnzimmer in meinen üblichen Kreisen herumgelaufen und habe mich gefragt, was mir die Luft abdrückt. Dabei kam mir das Wort ‚Trauerkloß‘ in den Kopf. In meiner Brust sitzt ein Trauerkloß, der symbolisiert, wie entsetzlich traurig ich darüber bin, dass ich es zugelassen habe, dass mir die Luft abgeschnürt wird. Meine Trauer darüber, dass ich immer und immer wieder die ‚liebe Tochter‘ spiele (da muss ich jetzt erst mal weinen), die ich hasse zu sein. Ich habe auch meine innere Heilerin nicht wirklich groß werden lassen. Aber vor allem das Laute, Wilde, das über so eine enorme Lebenskraft verfügt, durfte nicht leben – stattdessen bin ich immer weniger geworden.“

Mir hat es sehr geholfen, mir meine Krankheit auf allen nur möglichen Ebenen anzusehen. Ich habe auch Texte wie die von Rüdiger Dahlke in „Krankheit als Symbol“ genau studiert. Ich habe mir meine Todessehnsucht angeschaut, meinen Überdruss, was meinen ewigen Lebenskampf angeht. Denn leicht war mein Leben nie gewesen. Es hatte immer irgendeine Problematik gegeben.

Kurz nach dem obigen Text habe ich wohl eine Pause eingelegt und dann eine erneute Arbeit gemacht, bei der ich meinen Krebs als meinen Dämon betrachtet habe, der nur eines anstrebte: meine vollkommene Vernichtung! An Ende der Beschreibung dieser Arbeit aber finde ich die Sätze: „Und dann habe ich mich für mein Leben entschieden! Ich glaube, das muss ich nun in der nächsten Zeit immer wieder tun. Mich für mich selbst entscheiden. Für die Kraft in mir. Für die Heilerin in mir, für die Liebende in mir.“

Die Macht der Entscheidung – man sollte sie so hoch würdigen, wie es nur irgend geht. Ich habe im Laufe meiner Erfahrungen mit Entscheidungen während meiner Krankheit gelernt, dass ich auch das üben konnte. Ich habe mich viel mit den Lehren und Ansichten von Chuck Spezzano, einem amerikanischen Therapeuten, beschäftigt. Er hat viele Male gesagt, dass eine Entscheidung eine Sache von Sekunden ist, dass es darauf ankommt, dass man in der Lage ist, in einem einzigen Moment seine gesamte Energie auf diese eine Entscheidung zu konzentrieren, die man fällen will. Und so ist es – meiner bisherigen Erfahrung nach. Über Entscheidungen werde ich im Verlauf dieses Textes mit Sicherheit an anderer Stelle erneut schreiben.

Im Zusammenhang mit Krebs glaube ich, dass viele Menschen einfach aufgeben, wenn sie diese Diagnose hören. Oder total gelähmt sind und keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Es war mein Glück, dass ich das nicht getan habe. Ich habe mir sehr schnell gesagt: Da musst du jetzt durch! Du hast dir die Suppe eingebrockt und nun musst du sie auslöffeln. Ich möchte unterstreichen, dass das meine persönliche Sichtweise ist und keine Allgemeingültigkeit hat. Ich schreibe es hier nur auf, weil dies mir geholfen hat.

Gleichzeitig habe ich versucht zu sehen, dass ich irgendwie immer Hilfe bekam. Das begann mit Dr. S., meinem Lungenfacharzt, zu dem ich sofort einen Draht hatte und er wohl auch zu mir. Na ja, anders geht es meiner Ansicht nach auch nicht, wenn die Zusammenarbeit erfolgreich sein soll. Er machte sich größte Sorgen wegen der Größe des Tumors, führte nach wenigen Tagen eine Bronchoskopie durch, die seine Diagnose bestätigte: Ich hatte ein Plattenepithelkarzinom.

Nächster Schritt war ein PET-CT in der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim. Dort war eine liebenswürdige Betreuerin, die selbst mit einer Krankheit kämpfte und zu mir sagte: „Geben Sie niemals auf!“ Ich habe tatsächlich später oft an sie und ihre Worte gedacht. Sie stellte auch fest, dass Dr. S. in der Eile vergessen hatte, ein MRT in Auftrag zu geben, und machte sofort einen Termin für mich noch am selben Tag.

Am Nachmittag des gleichen Tages traf ich auf einen jungen Arzt aus dem Kosovo, der mir wieder sagte, dass ich auf keinen Fall aufgeben dürfe. Weiterhin sagte er mir zu, mich am kommenden Tag sofort über die Entscheidung des Tumorboards telefonisch zu informieren. Das PET-CT zeigte nämlich, dass mein Tumor sehr groß war, ca. 8 cm, und vor allem, dass er kurz davor stand, innerlich zu zerfallen. Eile war also geboten, denn wäre das geschehen, hätte es keine Rettung mehr für mich gegeben.

Das war an einem Dienstag. Mittwochs teilte mir der junge Arzt mit, dass ich am Freitag in der Klinik erwartet wurde, damit noch einige Voruntersuchungen gemacht werden konnten. Der für mich vorgesehene Operateur war noch in Urlaub, kam sonntags zurück und erfuhr als Erstes, dass er einen riesigen Tumor operieren sollte. Man hatte mir ziemlich deutlich gemacht, dass kaum ein anderer Arzt in Deutschland es wagen würde, einen so großen Tumor noch zu operieren.

Bei unserem ersten Kontakt empfand ich Prof. B. als unangenehm, ja sogar als aggressiv. Aber er war ehrlich – und ich auch. Am Abend vor der OP kam er zu mir und fragte mich, wie ich zu der OP stünde. Ich antwortete ihm wahrheitsgemäß, dass mein Verstand wüsste, dass das im Moment die einzige Möglichkeit sei, nur meine Seele sei noch nicht hinterhergekommen. Damit konnte er umgehen. Weiterhin sagte ich ihm, dass ich dankbar sei, dass er noch einmal gekommen sei, denn am Morgen hätte ich keinen inneren Kontakt zu ihm herstellen können und das sei meines Erachtens unerlässlich, wenn ich mich ihm anvertrauen soll. Diese Sichtweise hat er bestätigt und das hat mir gutgetan.

Später allerdings kam er erneut und teilte mir mit, es könne auch sein, dass er den Tumor gar nicht mehr entfernen könnte. Er würde mich dann einfach wieder zunähen. Auf meine Frage, was in diesem Fall noch als Behandlungsmöglichkeit in Frage käme, meinte er, dass man es dann mit Bestrahlung versuchen müsse. Ich saß danach wie geplättet auf meinem Krankenhausbett und dachte: „Soll jetzt der Herrgott entscheiden. Ich weiß gar nichts mehr.“

Und Gott hat am 4.9.2012 entschieden: Prof. B. fand die OP viel leichter als gedacht und war mit seinem Werk außerordentlich zufrieden. Er hatte den linken oberen Lungenlappen entfernt – ohne dass der Tumor zerstört wurde – und alle Arterien und Bronchien ohne weitere Hilfsmittel wieder zusammengenäht. Ich hatte also keine Fremdkörper in meiner Brust, wofür ich zutiefst dankbar war. Für die OP waren 7–8 Stunden angesetzt gewesen, wie viele es am Ende waren, habe ich vergessen zu fragen, weil alle so stolz und froh über den glücklichen Ausgang einer fast aussichtslosen Sache waren.

Irgendwann während der Nacht kam ich im Aufwachraum der Intensivstation wieder zu mir. Nachdem ich innerlich ganz pragmatisch erst einmal festgestellt hatte, dass ich offensichtlich noch lebte, war mein zweiter klarer Gedanke: Wie gut kannst du mit einer ¾ Lunge noch atmen? Und es ging erstaunlich gut – auch wenn man mir zu diesem Zeitpunkt natürlich zusätzlich Sauerstoff gab. Aber ich hatte eben den Eindruck, dass die Atmung gut funktionierte, und das half mir psychisch sehr.

Zur Atmung muss ich sagen, dass ich natürlich im Vergleich zu vielen anderen Lungenkrebskranken einen großen Vorteil hatte. Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben lang Yoga gemacht und meine Atemtechnik ist dadurch natürlich ausgefeilt und stand mir in dieser Situation trotz der Nachwirkungen der Narkose zur Verfügung.

Gegen zwei Uhr morgens schritt ich zu meiner nächsten Amtshandlung. Für eine OP, während der sieben Implantate gesetzt wurden, hatte mir meine Homöopathin eine Reihe von Globuli verschrieben, zunächst zur Bekämpfung des Schmerzes, dann für die Heilung der Wunden. Bei der Implantats-OP hatten diese Globuli-Reihen so phantastisch gewirkt, dass ich keinerlei Schmerzmedikamente brauchte. Ja, ich weiß, viele sagen: „Ist alles Placebo.“ Aber für mich ist es anders. Ich bin bei meiner Homöopathin seit 20 Jahren immer wieder in Behandlung und habe die Erfahrung gemacht: Sie schafft es nicht, mir bei allem zu helfen – aber bei vielem! Ich hatte sie vor der OP leider nicht erreicht, nahm aber an, dass OP eben OP ist und es nicht schaden kann, die Globuli zu nehmen.

Ich durfte zur OP einen Kulturbeutel mitnehmen, in dem unter anderem meine Brille und die Globuli waren. Nun bat ich die Schwester, mir diesen zu bringen, und begann, die erste Ration Globuli zu schlucken. Das wiederholte ich stündlich und als um acht Uhr morgens Prof. M. samt Entourage an meinem Bett stand, konnte ich wahrheitsgemäß sagen, dass ich vollkommen schmerzfrei war. Er führte das zwar ausschließlich auf die Medikamentierung durch die Schmerzärztin zurück – aber ich hob meinen linken Zeigefinger und sagte: „Und meine Globuli!“ Ich bin bis heute davon überzeugt, dass sie mir geholfen haben, denn ich weiß, dass ich in den kommenden Tagen im Vergleich zu anderen Patienten nur eine sehr geringe Menge Morphin erhielt.

Ich habe lange überlegt, ob ich die Globuli-Reihe hier aufschreibe. Aber es ist so, dass Frau Dr. L. einen eigenen Weg hat, denn sie ist von Haus aus Biochemikerin und hat eine Menge Ahnung von den chemischen Abläufen im Körper. Sie arbeitet – zumindest wenn ich das als Laie richtig verstanden habe – so, dass ihre Gaben sich gegenseitig bedingende Reaktionen im Körper hervorrufen. Mein Körper ist, wie schon gesagt, seit zwanzig Jahren an diese „Informationen“ gewöhnt. Da ich aber, im Gegensatz zu vielen Menschen, Globuli keineswegs für harmlos halte, möchte ich hier keine Möglichkeit für „Selbstversuche“ niederschreiben. Ich hätte das Gefühl, unverantwortlich zu handeln.

Als ich zurück im normalen Krankenzimmer war, begann ich darüber nachzudenken, dass ich nun also doch noch am Leben war, ja sogar eine Chance hatte, noch recht viele Jahre zu leben. Ich stellte sehr schnell fest, dass ein Teil von mir das gar nicht wollte! Denn da gab es ja noch meine fast 90-jährige Mutter, die es sozusagen als persönliche Kränkung auffasste, dass ich es gewagt hatte, krank zu werden und ihr damit nicht mehr in gewohnter Weise zur Verfügung zu stehen. Meine Mutter, viele Jahre depressiv, unzählige Krankenhaus- und Sanatoriumsaufenthalte, war ein Leben lang der festen Überzeugung, dass es ihr zustand, meine „Dienste“ in Anspruch zu nehmen. Und ich hatte es sooo satt!!! So unendlich satt! Aber mein Pflichtgefühl gewann am Ende immer, zumal sie fast blind war und somit Hilfe bei allem Schriftlichen brauchte.

Andererseits sagte ich mir: „Du lebst allein und du musst auf die Beine kommen! Egal wie!“ Also habe ich brav meine Atemübungen gemacht. Stand am zweiten Tag nach der OP bereits zum Essen auf, weil mir eine Schwester geraten hatte, ich solle so früh wie möglich aufstehen, um eine Lungenentzündung zu vermeiden. Wusch mir die Haare – und wanderte am dritten Tag zum ersten Mal wieder durch den Gang der Abteilung. Das hat dann wohl die Schwestern aufgescheucht, denn man schickte mir schleunigst eine Krankengymnastin hinterher, die fragte, wo ich denn hinwolle. Ich sah sie erstaunt an und sagte: „Prof. M. hat gesagt, ich solle laufen.“ Sie: „Aber doch nicht allein.“ Ich: „Das hat er nicht gesagt.“ Aus meiner heutigen Sicht war das die Wirkung des Morphins. Aber natürlich auch der inneren Entscheidung, auf die Beine zu kommen.

Das Gebäude der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim ist im Karree gebaut, so dass man gewissermaßen im Kreis laufen kann. Auf der Hälfte des Weges gibt es ein paar Stühle, wo die Physiotherapeutin und ich eine Pause machten. Ich atmete sehr schwer – schleppte auch noch einen Beutel mit mir, in dem sich Wundflüssigkeit sammelte, aber ich schaffte eine Runde. Die erste von vielen in den kommenden Tagen. Als sonntags meine Mutter, mein Bruder und meine Schwägerin zu Besuch kamen, holte ich sie am Aufzug ab – sehr zum Erstaunen der drei, denn die OP war ja erst am Dienstag davor gewesen.

Erstaunt waren auch die Ärzte. Prof. M, sozusagen der „oberste Abteilungsleiter“, erwähnte es bei jeder Morgenvisite erneut, wie gut ich diese riesige OP weggesteckt hätte. Ich selbst war von mir ebenfalls überrascht. Denn obwohl ich auf der einen Seite nicht so recht wollte, konnte ich auch etwas fühlen wie dass mein Körper ganz offensichtlich überglücklich war, diesen Tumor losgeworden zu sein, und sozusagen zu einem „befreiten Leben“ ansetzen wollte.

Dem stand meine psychische Verfassung gegenüber. Man bot mir den Besuch einer im Krankenhaus tätigen Therapeutin an, die mich sehr ermunterte, im Verhältnis zu meiner Mutter „meine Krankheit zu nutzen“. Ich wusste natürlich, dass sie recht hatte, und nahm mir das auch vor – es gestaltete sich später aber leider nicht so einfach wie erhofft. Trotzdem hat es mir in jenem Moment weitergeholfen.

Eine weitere Hilfe war das Wetter. Während meines ganzen Krankenhausaufenthaltes war anhaltendes spätsommerliches Hochdruckwetter. Das hilft dem Körper und der Seele gleichermaßen. Ich erinnere mich, dass ich so circa nach einer Woche einen halben Nachmittag auf dem Balkon saß und las – und es gelang mir für zwei Stunden tatsächlich, alles um mich herum zu vergessen.

Schlimmer waren die Nächte! Zum einen, weil ich zunächst ja ausschließlich auf dem Rücken liegen konnte. Ich war in Seitenlage operiert worden. Meine OP-Narbe begann unterhalb der linken Achsel und zog sich in einem Halbkreis über den Rücken hinauf bis zum Schulterblatt. Sie war eng geklammert und man hatte mir eine Rippe durchgeschnitten. Deshalb schaffte ich es erst nach ca. einer Woche, für eine gewisse Zeit in die Seitenlage zu kommen. Außerdem kämpfte ich mit der Bettdecke, die viel zu warm für mich war. Gott sei Dank hatte ich wenigstens mein eigenes Kopfkissen dabei. Ich kann jedem nur raten, bei einem solchen großen Krankenhausaufenthalt sein eigenes Bettzeug mitzunehmen.

Ich machte also im Verlauf der neun Tage nach der OP, die ich in der Klinik verbrachte, gute Fortschritte. Sowohl körperlich als auch psychisch. Am Entlassungstag erschien dann ein Oberarzt, den ich noch nie gesehen hatte, teilte mir mit, dass sie den Tumor komplett ent