17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Community Editions

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

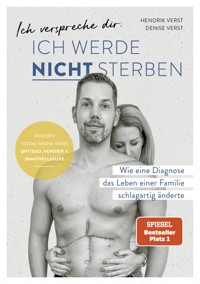

Diagnose: Autoimmune Hepatitis. Und das mit Anfang 30. Für Hendrik und Denise Verst bricht 2015 die Welt zusammen. 5 Jahre später braucht Hendrik dringend eine neue Leber. Die 7-köpfige Familie steht vor großer Ungewissheit: Wird Papa rechtzeitig ein passendes Spenderorgan bekommen?

Jetzt, 2 Jahre nach der Transplantation, arbeiten Denise aka Mathellaslife und Hendrik aka fitdad_hendrik die Zeit des Bangens und Hoffens in einem gemeinsamen Buch auf — bewegend, ehrlich und aufschlussreich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

IMPRESSUM

Ich verspreche dir: Ich werde nicht sterben

1. Auflage

© 2023 Community Editions GmbH

Weyerstraße 88–90

50676 Köln

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger aller Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten. Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Die Inhalte dieses Buches sind von Autoren und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung von Autoren und Verlag für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Texte: Denise und Hendrik Verst

Unter Mitarbeit von: Angela Kuepper

Layout, Design & Covergestaltung: Marietheres Schoppmann – www.marietheres-viehler.de

Satz: Katja Muggli

Projektleitung: Sarah VölkerFotos: Coverfoto, Autorenfoto Klappe, S. 117, S. 135: © privat

Emojis: © pixelliebe - stock.adobe.com

Gesetzt aus der Brandon Grotesque von © Hannes von Döhren, der Golden Plains von © BLKBK Fonts und der Broadcast Matter von © StereoType.

Gesamtherstellung: Community Editions GmbH

ISBN 978-3-96096-314-1

www.community-editions.de

In tiefer Dankbarkeit für jene, die im stillen Heldenmut anderen das Leben schenken,

für die Angehörigen, die in Zeiten des Schmerzes Großzügigkeit zeigen,

und für unsere eigene Familie, die stets an unserer Seite steht – dieses Buch ist für euch.

Oktober 2020

DENISE

Mein Blick fiel auf die Uhr. Kurz nach halb acht, in der Küche herrschte das allmorgendliche Chaos. Josie und Ella schaufelten Schokomüsli in sich hinein, Matheo hatte wie üblich auf einer exakt abgemessenen Mischung aus vier verschiedenen Cerealien bestanden. Ich machte mich auf die Suche nach den verschollenen Brotdosen, entsorgte die gammligen Reste vom Vortag und spülte die Dosen. Dann befüllte ich sie mit Broten und Obst. Und schon nahm das ewige Drama seinen Lauf. Egal, was ich hineinpackte, irgendein Kind hatte immer etwas daran auszusetzen. Für Diskussionen hatte ich an diesem Morgen jedoch keine Zeit, denn mir fiel gerade noch rechtzeitig ein, dass Josie ja Sport hatte. Also schnell den Turnbeutel gepackt, Carlie in die Babytrage geschnallt, und los ging es, um die Zwillinge in der Kita abzuliefern, während Josie sich auf den Weg zur Grundschule machte.

Kaum war ich wieder zu Hause, kam Tylor, meine Älteste, verschlafen die Treppe herunter. „Warum hast du mich nicht geweckt?“, fragte sie genervt. „Jetzt komm ich voll zu spät!“

Natürlich hatte ich sie geweckt. Aber Teenager kriegt man nicht so leicht wach, wenn sie nicht wollen, und irgendwie hatte ich mir eingebildet, sie wäre längst unterwegs.

Als die Haustür hinter ihr zufiel, brauchte ich erst mal Kaffee. Wer mich kennt, weiß, dass ohne Kaffee bei mir gar nichts geht. Also legte ich Carlie ins Bettchen und stellte den Kaffeevollautomaten an. Ein Fauchen und Gluckern bestätigte meine böse Ahnung: Er zickte mal wieder! Das hätte ich in diesem Moment am liebsten auch getan. Nur war gerade keiner da, der mich gehört hätte. Hendrik arbeitete im Homeoffice, vier von unseren fünf Kindern waren in Schule und Kita, und Carlie schlief den Schlaf einer Neugeborenen: tagsüber so fest, dass nichts sie wecken konnte, und nachts … na ja, wie das eben so ist.

Willkommen bei den Versts, an einem ganz gewöhnlichen Dienstagmorgen.

Dass dieser Tag alles andere als gewöhnlich werden sollte, ahnte ich nicht, während ich putzte, das Essen vorbereitete und mich auf die Kinder freute. Bei all dem Chaos liebte ich meine Familie über alles. Ein besseres Leben hätte ich mir nicht wünschen können. Nur meine Pflanzen, die regelmäßig vertrockneten, hätten das anders gesehen.

Irgendwann tauchte Hendrik auf.

„Kaffee kannst du vergessen“, sagte ich.

„Schon wieder kaputt?“

„Ja“, grummelte ich.

„Weißt du was?“, meinte er, während er Carlie auf den Arm nahm und sich mit ihr auf die Couch kuschelte. „Du wünschst dir doch schon so lange eine Siebträgermaschine. Lass uns nachher nach Essen fahren. Wenn uns eine gefällt, dann nehmen wir sie mit.“

Das war Musik in meinen Ohren, ich freute mich riesig.

Nachmittags, während Tylie auf die Zwillinge aufpasste, fuhren wir los. Carlie nahmen wir mit; mit ihren acht Wochen hatte ich sie am liebsten immer bei mir.

Allein schon beim Anblick der glänzenden Siebträgermaschinen war meine Müdigkeit wie weggeblasen.

Während ein Verkäufer uns verschiedene Maschinen zeigte, beugte Hen-drik sich zu mir. „Ist dir auch so kalt?“, fragte er leise.

Kalt? Meine Jacke stand offen, in der Trage vor meiner Brust schlief Carlie. Ich tastete nach ihren winzigen Händen und den Beinchen, sie waren warm. Mich selbst brauchte er erst gar nicht fragen, acht Wochen nach der Geburt waren meine Hormone noch derart durcheinander, dass ich auch ohne Jacke hätte rausgehen können, obwohl schon Ende Oktober war. Ich schüttelte den Kopf und konzentrierte mich auf die Worte des Verkäufers, der in mir gleich den Kaffee-Junkie erkannt hatte und mit vielversprechenden Details um sich warf.

„Ist dir wirklich nicht kalt?“, fragte Hendrik wieder.

Ich warf einen Blick in den Verkaufsraum. Die Tür stand offen, ließ Herbstluft herein. An der Theke saßen Leute in Hemd, Blazer, Shirt und tranken Kaffee, niemand schien zu frieren. Eine vage Unruhe erfasste mich. Wir entschieden uns rasch für eine Maschine, einer der Mitarbeiter trug sie hinaus zum Wagen.

An der Kasse starrte der Kassierer Hendrik an. Ich folgte seinem Blick. Hendriks Hand hatte zu zittern begonnen.

„Da stimmt was nicht“, sagte Hendrik. Ein Blick in sein blasses Gesicht sagte mehr als alle Worte. Da stimmte etwas ganz gewaltig nicht!

„Willst du zum Arzt?“, fragte ich, nachdem wir bezahlt hatten und beim Wagen standen.

Hendrik schwieg einen Herzschlag lang, dann nickte er. „Ja“, sagte er nur.

Dieses eine Wort.

Fünf Jahre waren vergangen, seit seine Autoimmunhepatitis diagnostiziert worden war. Fünf Jahre, in denen er Magenspiegelungen, Krampfadern in der Speiseröhre und vieles mehr stillschweigend erduldet hatte. Nie hatte er Ja gesagt, wenn ich ihn gefragt hatte, ob ich ihn zum Arzt fahren sollte.

Natürlich war mir nicht verborgen geblieben, dass Hendrik in den vergangenen Wochen abgenommen hatte. Dass er müde war, erschöpft. Das war ja auch kein Wunder mit vier lebhaften Kindern und einem Baby. Aber das hier hatte eine andere Dimension, das spürte ich genau. Wie ferngesteuert legte ich Carlie in den Kindersitz, wir fuhren nach Hause. Im Kopf überschlug ich die Möglichkeiten. Die Kinder waren daheim, ich wollte unser Baby nicht allein lassen, in die Arztpraxis dürfte ich wegen der Corona-Verordnungen nicht mitkommen. Ich würde eine gute Freundin fragen, ob sie Hendrik fahren könnte.

Kaum waren wir zu Hause, meinte er: „Ich schaff das nicht, ruf einen Krankenwagen.“ Er zitterte inzwischen so heftig, dass er sich fast nicht auf den Beinen halten konnte.

„Setz dich doch“, sagte ich, während Panik in mir hochschoss. Aber er schüttelte den Kopf. Er hatte Angst, nicht wieder hochzukommen. Angst, dass er innerlich verblutete. Mein Puls begann zu rasen, als ich nach dem Telefon griff. Nie hatte ich mir vorstellen können, wie schwer es ist, in einer Notsituation einen Krankenwagen zu rufen.

Kaum hatte ich jemanden dran, fing ich an zu weinen.

„Etwas stimmt nicht mit meinem Mann, er hat eine Leberzirrhose. Bitte kommen Sie sofort.“

Während ich unsere Adresse durchgab, verschlechterte sich Hendriks Zustand vor meinen Augen. Er zitterte jetzt am ganzen Körper. Noch nie hatte ich solche Angst um ihn gehabt. Meine Gedanken überschlugen sich. Die Kinder! Ich wollte auf keinen Fall, dass sie mitbekamen, in welch schlechtem Zustand ihr Papa war. Zum Glück spielten sie gerade oben im Kinderzimmer, das nach hinten rausging. Geistesgegenwärtig bat ich darum, dass die Sanitäter ohne Sirene vorfuhren.

Minuten später zuckte Blaulicht über die Fassade unseres Hauses.

„Was passiert jetzt, wo fahren Sie ihn hin?“, wollte ich wissen, als die Sanitäter Hendrik auf die Trage legten und in den Rettungswagen schoben. So ein grausames Gefühl, nicht an seiner Seite sein zu dürfen!

„Das entscheidet sich, wenn wir unterwegs sind. Wir geben Ihnen Bescheid“, antwortete der eine und zog die Hecktür zu. Im nächsten Moment fuhren sie auch schon los. Verloren sah ich dem Wagen hinterher. Jetzt sprang auch die Sirene an. Minuten später erfuhr ich: „Ihr Mann kommt in die Uniklinik Essen. Ein Arzt wird sich bei Ihnen melden.“

Und das Warten begann.

Es war schon Abend, als endlich der Anruf kam. Hendriks Blutwerte waren unfassbar schlecht. Das Ärztegremium war sich sicher, dass er einen Darminfarkt hatte. Jede Minute zählte: Denn wenn der Darm tatsächlich abstarb, würde er die Nacht ohne einen Eingriff kaum überleben. Gewissheit sollte eine explorative Laparotomie geben, ein Bauchschnitt, um einen Blick ins Innere des Körpers werfen und, wenn nötig, sofort operieren zu können.

„Und dann?“

„Dann werden wir den Teil des Darms chirurgisch entfernen, der am Absterben ist“, erklärte der Arzt mir.

Kurz danach rief Hendrik an. „Ich komme gleich in den OP“, sagte er und klang so schwach. „Das wird schon“, schob er hinterher. Natürlich machte er sich Sorgen, doch nicht um sich selbst, sondern um mich, um die Kinder. So ist er.

Ich konnte das alles nicht fassen. Mit dem Telefon in der Hand ging ich ins Bad, um ungestört reden zu können. „Was passiert denn jetzt?“

„Die schneiden mich auf und gucken, was mit dem Darm los ist. Im schlimmsten Fall muss ich einen künstlichen Ausgang bekommen.“ Er klang bedrückt.

„Dann lernen wir, wie man den Beutel wechselt. Hauptsache, es geht dir wieder besser“, sagte ich. Hauptsache, du lebst, dachte ich.

Und wieder begann das Warten.

Der Arzt hatte versprochen, nach der OP anzurufen. Enge Freunde kamen vorbei, es wurde spät, die Kinder schliefen längst. Noch immer hatte der Arzt sich nicht gemeldet. Irgendwann konnte ich die Ungewissheit einfach nicht mehr aushalten, rief in der Klinik an.

„Sie müssen die Leitung freigeben“, sagte die Stimme am anderen Ende. „Die ist nur für Notfälle.“

„Aber das ist doch ein Notfall! Mein Mann wird seit Stunden operiert. Ich muss wissen, wie es ihm geht. Ob er noch lebt!“

„Wenn er tot wäre, hätten wir Sie angerufen“, sagte die Stimme. Ein Satz, den ich nie vergessen werde.

Wieder verging Zeit, endlose, in die Länge gezogene Minuten. Danny, mein bester Kumpel, rief an meiner Stelle an, auch er bekam keine Auskunft. Ich schickte meine Freunde nach Hause. Nach Mitternacht verzog ich mich ins Bad und lief Runde um Runde im Kreis, während die Angst mich fest im Griff hatte. Meine Freundin Randa meldete sich, versuchte mich zu beruhigen. Dann endlich, als es schon Morgen wurde, bekam ich den Arzt ans Telefon. Ich erfuhr, dass Hendrik im Aufwachraum lag. Die OP hinter sich hatte.

„Es war ein schwerer Eingriff. Wir mussten sämtliche lebenserhaltenden Maßnahmen ergreifen.“

Mir wurde schlagartig eiskalt, ich fühlte mich wie eingefroren. Hendrik war dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen.

„Die gute Nachricht ist, dass der Darm ohne Befund war und er keinen künstlichen Ausgang braucht.“

„Dann war alles umsonst?“

„Sämtliche Untersuchungen deuteten auf einen Mesenterialinfarkt hin. Hätten wir gezögert und der Darm wäre abgestorben, hätten wir Ihren Mann nicht retten können. Insofern war die Operation nicht umsonst. Wir suchen weiter nach der Ursache für seinen Zustand, doch im Augenblick ist er stabil.“

Ich schluckte. „Und die schlechte Nachricht?“

Der Art räusperte sich. „Die OP hat der Leber Ihres Mannes stark zugesetzt. Er wird ein neues Organ brauchen. In den nächsten drei Tagen wird es ihm drastisch schlechter gehen.“

Noch schlechter?

Nachdem ich aufgelegt hatte, sank ich auf den Teppich im Bad, meine Finger fuhren durch den Flausch. Ich durfte jetzt nicht zusammenbrechen. Hier ging es nicht um mich. Es ging um Hendrik und um unsere Kinder. Ich musste mich zusammenreißen, um ihnen keine Angst zu machen. Musste Zuversicht verbreiten. Auch wenn mein Innerstes sich anfühlte wie eine einzige Wunde.

HENDRIK

Meine Augen öffneten sich, ich blinzelte in dem hellen, kalten Licht. Im nächsten Moment spürte ich einen Druck im Hals, wollte etwas sagen, doch ich bekam keinen Ton heraus. Ich konnte nicht mehr sprechen! Panik erfasste mich, mein Herz begann zu rasen. Der Monitor rechts von mir piepte hektisch. Ich begann zu würgen. Da steckte etwas in meiner Kehle, in meinem Mund. Fahrig tastete ich danach, wollte es rausreißen …

„Ganz ruhig, Sie sind intubiert“, sagte eine männliche Stimme neben mir. Bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, verschwamm die Umgebung vor meinen Augen, und ich dämmerte wieder weg.

Irgendwann wachte ich auf, und der Druck in meiner Kehle war weg. Sie fühlte sich rau an, schmerzte. Mein Mund war staubtrocken. Es gelang mir, den Blick auf den Raum zu fokussieren. Weiße Wände, ich lag in einem Bett. Du bist im Krankenhaus, erinnerte ich mich. Und dann fiel es mir wieder ein. Ich war notoperiert worden.

Meine Hände tasteten nach dem OP-Hemd, ich hob es an. Mein Bauch war geschwollen, orangefarbene Schlieren verliefen über die Haut. Jetzt wusste ich auch, woher der Schmerz kam, stechend bei jeder noch so kleinen Bewegung: Eine wulstige Narbe zog sich von meinem Brustbein hinunter bis zur Leistengegend. Sie war getackert, die Metallklammern gruben sich in regelmäßigen Abständen in die Haut.

Ich tastete links und rechts an der Narbe entlang. Die Haut war taub, sonst war da nichts. Nur ein Drainagebeutel, doch kein künstlicher Ausgang. Konnte das sein? Ich muss den Pfleger fragen, mich vergewissern, dachte ich und sah mich um.

Ein stämmiger Mann mit Bart, sicher eins neunzig groß, trat an mein Bett. „Ich bin Stephan“, stellte er sich vor und erklärte mir, dass die Operation gut verlaufen sei. Ich hätte keinen künstlichen Ausgang.

Eine unglaubliche Erleichterung erfasste mich. Als ich eine neue Dosis Schmerzmittel bekam, dämmerte ich erneut weg, dankbar, am Leben zu sein. Irgendein Gedanke rumorte im hintersten Winkel meines Bewusstseins. Etwas, wovor der Arzt mich gewarnt hatte, noch vor der OP. Doch bevor ich es fassen konnte, schlief ich auch schon wieder ein.

10 Tage später

Es ist jedes Mal ein Wunder, wie sich ein Körper nach einem schweren Eingriff erholt. Die allerersten Mobilisierungsversuche waren eine ziemliche Katastrophe gewesen, doch inzwischen war ich in der Lage, allein zum Aufzug zu gehen. Wobei das eher ein Kriechen war, doch ich wollte mich nicht beschweren. Vor allem nicht heute. Auf dem Gang war unter Corona-Auflagen ein Bereich für die Besuchenden eingerichtet worden, ein paar Tische mit Stühlen, eine Bank. Hier würde ich Denise wiedersehen. Ich freute mich so auf sie! Zugleich machte ich mir Gedanken, wie sie auf mich reagieren würde. Ich hatte extrem abgenommen, doch mein Bauch war ziemlich geschwollen. Meine Haut war fahl, das Gesicht eingefallen, dazu die ganzen Schläuche … Fit sah anders aus.

Inzwischen war mir auch wieder eingefallen, wovor der Arzt mich gewarnt hatte. Dass meine Leber versagen könnte. Nun war der Fall eingetreten. Alles lief auf eine Transplantation hinaus. Eine Tatsache, die einen ganzen Schwarm an Fragen und Gedanken in mir nach sich zog. Ich brauchte eine ganze Leber, nicht nur einen Leberlappen. Um zu überleben, war ich auf eine Organspende angewiesen. Was, wenn es keine passende Leber gab? Was, wenn …

Ich verbot mir, weiter in diese Richtung zu denken. Ich durfte, ich würde Denise und die Kinder nicht allein lassen. Alles würde gut werden.

Nervös blickte ich auf die Anzeige des Aufzugs. Mit einem Pling öffnete sich die Tür, und da stand Denise. Endlich! Ich strahlte über das ganze Gesicht.

DENISE

Mein Blick fiel auf Hendrik, und ich erschrak. So sah ein Mensch aus, der starb. Ich schluckte. Im nächsten Moment wünschte ich mir, die Aufzugtür würde sich wieder schließen. Ich wollte Hendrik nicht ansehen. Ich wollte ihn nicht so in Erinnerung behalten.

Mir schossen Tränen in die Augen. Immer wieder hatte ich mir gesagt: Du darfst nicht weinen, wenn du ihn siehst. Das klappte ja mal gar nicht.

Zögerlich ging ich ein paar Schritte auf ihn zu. Ich hatte einen Coronatest gemacht, dennoch mussten wir Abstand halten. Und ich hätte mich auch gar nicht getraut, ihn zu umarmen, so zerbrechlich wirkte er.

Mein Blick huschte zu ihm. Sein Gesicht war völlig verändert. Der Schädel knöchern, die Ohren sahen aus, als stünden sie ab. Und die Zähne! Wie konnte ein Mensch so riesige Zähne haben?! Mit Tränen in den Augen wandte ich mich ab, sah dann doch wieder hin, bemerkte, dass der Bund seiner Hose schlotterte und ihm überall zu weit war. Erst tags zuvor hatte ich beim Empfang eine Tüte mit Kleidung für ihn abgegeben. Inzwischen waren wir bei XS angelangt.

Wir ließen uns auf eine Bank sinken, ich spürte, dass er Schmerzen beim Sitzen hatte, hin und her rutschte. Sicher taten ihm die Knochen weh. Ein Arzt huschte vorbei, gefolgt von einer Pflegerin. Tränen liefen über mein Gesicht, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte.

„Hey, das wird schon wieder“, sagte Hendrik. „Alles wird gut.“

Ich blickte auf. „Gar nichts wird gut!“, entgegnete ich weinend. „Hast du mal in den Spiegel gesehen?“

Was war ich bloß für eine Ehefrau. Da saß ich hier, neben ihm, und sagte ihm ins Gesicht, was ich dachte, statt ihn zu trösten. Er hatte Schmerzen, war am Rande seiner Kraft. Und ich? Aber ich konnte nicht anders. Ich war schon immer ehrlich gewesen. Und sich hier und jetzt etwas vorzumachen, in dieser Situation? Das fühlte sich völlig falsch an.

„Ich weiß“, sagte er. „Aber mach dir keine Sorgen. Das wird schon …“

„Hendrik! Du stirbst!“, schluchzte ich. Eine Angst griff nach mir, die ich nicht in Worte fassen konnte. Ich schlug die Hände vors Gesicht.

„Ich weiß, dass ich abgenommen habe“, versuchte er mich zu beruhigen. „Aber es geht mir wirklich schon viel besser …“

„Besser?“ Jetzt sah ich ihm in die Augen. „Hendrik, sei ehrlich. Du stirbst.“

„Nein, ich sterbe nicht“, entgegnete er. Sein Blick verhakte sich mit meinem.

„Kannst du mir das versprechen?“, fragte ich.

Er sah mich fest an. „Ich verspreche dir: Ich werde nicht sterben.“

In diesem Moment glaubte ich ihm.

Dieses Versprechen wurde zu einem Ritual zwischen uns.

Auch dann, als es Hendrik noch schlechter ging. Als er noch dünner wurde. Als die erste Leber nicht passte, die zweite und die dritte auch nicht. Als er im Bad auf dem Teppich lag, über den ich meine Kreise gezogen hatte in jener Nacht, in der er notoperiert worden war. Als ich kaum mehr hatte als die Erinnerung an den Mann, mit dem ich eine wunderbare, große, chaotische Familie mit fünf Kindern hatte. In den ich mich zehn Jahre zuvor Hals über Kopf verliebt hatte …

DENISE

Immer schon hatte ich mich nach der Geborgenheit einer Familie gesehnt. Nach einem Ort, wo ich so sein darf, wie ich bin, mit all meinen Stärken und auch mit meinen Schwächen. Wo ehrliche, aufrichtige Liebe gelebt wird. Wo jeder für den anderen da ist, egal, was passiert. Das war mein größter Wunsch ans Leben. Mein Vater hatte sich das Leben genommen, als ich sechs gewesen war. Ich war sehr früh von zu Hause ausgezogen und auf mich gestellt. Neben meiner Tätigkeit als Verkäuferin im Einzelhandel hatte ich zwei Jobs, um finanziell über die Runden zu kommen. Bald verliebte ich mich Hals über Kopf in meinen ersten Freund. Wir waren beide so jung, so unerfahren. Wir stolperten ins Leben, in unsere Beziehung … und kamen gar nicht auf den Gedanken, innezuhalten und zu hinterfragen, ob wir wirklich die Richtigen füreinander waren. Stattdessen heirateten wir, bekamen ein Kind – meine Tochter Tylor, auch Tylie genannt.

Wenn man sich fest nach etwas sehnt, neigt man dazu, Scheuklappen aufzusetzen und stur einem Weg zu folgen, der einen ans vermeintliche Ziel führt. Ich hatte nicht zurückgeblickt und war vorwärts gehastet, immer weiter, weil ich dachte, irgendwo in naher Zukunft das Glück zu finden. Manchmal ist ein solcher Wunsch so groß, so übermächtig. Man blendet die Realität aus, färbt die Welt um sich herum rosarot, webt Illusionen – und wacht eines Tages auf, um zu erkennen, dass die Wirklichkeit völlig anders aussieht. Und dass die Unterschiede zwischen zwei Menschen, die man in seiner Verliebtheit weggewischt hat, zu unüberwindlichen Barrieren geworden sind. Meine Tochter war vier Jahre alt, als ihr Vater und ich uns trennten. Mein Traum von einer großen, harmonischen Familie war fürs Erste geplatzt. Doch er lebte weiter in mir, auch wenn ich einmal mehr erfahren hatte, dass man ihn nicht erzwingen kann.

All diese Gedanken wirbelten in meinem Kopf herum, als ich mit einer heftigen Grippe in unserer dunklen Altbauwohnung lag. Wir hatten sie selbst saniert; ich hatte den Boden verlegt, der sich an einigen Stellen wölbte, sodass ich ihn kurzerhand angenagelt hatte. Die einfachen Möbel waren in Mahagoni-Optik, die Bettwäsche orange, und alles kam mir schief vor: die Wände, der Schrank, mein Leben. Wegen der immensen Heizkosten hielt ich nur noch das Kinderzimmer warm und war ständig krank. Diesmal hatte es mich so richtig erwischt. Die Glieder schmerzten, und das Fieber kletterte immer höher. Tylie war bei ihrer Oma, da ich zu schwach war, sie zu versorgen.

Irgendwann in diesen Tagen packte mich die Langeweile, und ich ließ mich von MTV berieseln. In den Pausen wurde ständig Werbung für eine Dating-Webseite gemacht, auf der ich eine Weile zuvor ein Profil erstellt hatte. Um mich abzulenken, zog ich den Laptop heran und loggte mich auf der Seite ein. Eines der ersten Bilder, die in meinem Feed erschienen, zeigte einen jüngeren Mann mit Pilotenbrille, der hinter dem Steuerrad eines Bootes stand. Hendrik hieß er. Seine Augen konnte ich nur erahnen, doch ich bemerkte das leichte Lächeln um seine Lippen. Es war so ehrlich, so unheimlich nett. Ich klickte auf Hendriks Profil und las die wenigen Zeilen, mit denen er sich der Online-Welt präsentierte. Er war aktiv, sportlich, reiste gern, war abenteuerlustig, kommunikativ … Wieder rief ich sein Foto auf. Wie er da stand, wirkte er so natürlich. Er protzte nicht, dann hätte ich ihn gar nicht angeklickt. Im Gegenteil, ich meinte, etwas Liebes, auch Verletzliches, vor allem aber Einfühlsames in seinem Wesen zu erkennen. Soweit das anhand eines Bildes möglich war.

Ich konnte mir selbst nicht erklären, woher das Gefühl kam, das mich nicht losließ. Warum ich plötzlich so aufgeregt war. Ich wusste nur eines: Ich musste dem auf den Grund gehen. Kurz entschlossen hinterließ ich ihm eine Nachricht: „Hi.“

HENDRIK

Kindheitserinnerungen … sie können so unbeschwert sein, so voller Magie. Auch in mir wohnen sie: Bilder von Familienurlauben im Münsterland, mit Rad und Zelt unterwegs. Von Sommerabenden, die nicht zu enden schienen, der Kopf in den Wolken, der Duft gemähter Wiesen in der Nase, die Knie aufgeschürft. Und immer spielt Anna darin eine Rolle, meine älteste Schwester.

Wir heckten eine Menge Verrücktheiten aus. Manchmal waren wir auch leise, versteckten uns in selbst gebauten Höhlen, und ich lauschte den Geschichten, die sie für mich erfand. Anna …

Es ist mein sechster Geburtstag. Viele Leute kommen vorbei, doch nicht zum Feiern. Sie alle weinen … und ich weine auch. Auf dem Sofa liegt Anna. Neun ist sie. Früher hatte sie ganz seidige braune Haare, die mich kitzelten, wenn wir uns auf das Sofa kuschelten und Anna mir vorlas. Jetzt hat sie gar keine Haare mehr. Das kommt von der scharfen Medizin, die sie nehmen musste. Und diesem Gerät, in das die Leute im Krankenhaus Anna geschoben haben, um sie zu bestrahlen. Seitdem ist Anna ganz schwach. Aber jetzt muss sie keine Medizin mehr nehmen. Denn sie hilft ihr nicht mehr.

Ich stehe bei ihr, streichle sie. Warte, ob sie die Augen öffnet. Bald wird sie die Lider für immer schließen. Aber das verstehe ich noch nicht …

Drei Tage nach meinem sechsten Geburtstag starb Anna am Krebs. Ihr Tod sollte vieles bei uns zu Hause verändern. Meine Eltern lebten sich ausei-nander, der Schmerz war zu groß. Ich spürte zum ersten Mal, was Einsamkeit bedeutet. Und dass Glück und Unbeschwertheit kein Geburtsrecht sind, sondern ein Geschenk.

Wir sprachen nicht viel über Annas Sterben und den Tod, das tat zu weh. Stattdessen versuchten wir, weiterzumachen.

Mein Vater war Lagerleiter, meine Mutter beschloss nach Annas Tod, sich zur Altenpflegerin ausbilden zu lassen, um etwas Sinnvolles zu tun und die Leere in sich zu füllen. Große finanzielle Sprünge konnten wir uns nicht erlauben, und das war auch gar nicht wichtig. Stattdessen improvisierten wir. Ich spielte viel Fußball, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, weil ständig die Schuhe kaputtgingen. Mein Vater hatte irgendwann die Nase voll und kaufte mir Arbeitsschuhe mit Sicherheitskappe: Die hielten dem Kicken stand. Ich fand sie klasse. Und die Blicke meiner Klassenkameraden, die Nike-Sneakers zu ihren Helly-Hansen-Jacken trugen, kümmerten mich nicht. Schuhe waren für mich nichts, das irgendeine Bedeutung hatte, die über ihren Zweck hinausging. Und so war es mit allem Materiellen.

Computer hatten schon früh mein Interesse geweckt, ich arbeitete bereits während der letzten Schuljahre im IT-Bereich. Von dem Geld, das ich verdiente, finanzierte ich später meine Reisen. Ich wollte die Welt sehen, die Natur erleben, wo sie noch ursprünglich und wild war. Mit Freunden reiste ich durch die grüne Hölle Guatemalas und las mitten im Regenwald eine Tarantel auf. In Belize ging ich vom Schlauchboot aus mit zweifelhaften Guides mitten in der Nacht tauchen; sie sahen nicht mal den Hai, wir schon. Angst? Hatte ich keine. Ich nahm an Abenteuern mit, was ich kriegen konnte, und dachte nicht groß über mögliche Gefahren nach. Etwas trieb mich dazu, das Leben zu packen, seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Dabei war mir bewusst, dass dies nur eine Phase war. Etwas, was ich sozusagen erledigte, bevor „das richtige Leben“ begann. Bevor ich meine eigene Familie haben würde. Einen Ort der Geborgenheit, an dem man gemeinsam etwas schuf, das größer war als die Summe seiner Einzelteile.

Vorerst aber waren Freunde wichtiger. Der Spaß, den wir hatten, vor allem aber auch die Einsätze des Technischen Hilfswerks, wo ich Mitglied war. Das Gefühl, gemeinsam etwas zu schaffen, Menschen in Not zu helfen. Synergie war das Zauberwort, jeder trug seinen Teil dazu bei, und so wuchsen wir manches Mal über uns hinaus.

Familie, so dachte ich mir, war die Steigerung dieses Gefühls. Ich stellte mir vor, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die ich lieben, beschützen, unterstützen konnte … mit der ich eines Tages Kinder haben und ihnen all die Werte mitgeben würde, die mir im Leben wichtig waren und sind: Ehrlichkeit. Hundertprozentige Verlässlichkeit. Gelebte Liebe.

Aber dafür war ja noch Zeit, ich war gerade mal Mitte zwanzig, und das ganze Leben lag vor mir. Dachte ich.

Damals hörte ich MTV rauf und runter. Und wer MTV sah, kam um die Werbung nicht herum. Im Herbst 2010 wurde ständig eine Seite fürs Onlinedating eingeblendet.

Warum nicht, dachte ich mir. Mehr aus Spaß erstellte ich ein Profil, lud ein paar Bilder hoch, die während meiner Reisen entstanden waren. Natürlich wollte ich cool rüberkommen. Alles in allem wünschte ich mir, neue Leute kennenzulernen. Eine Partnerin? Vielleicht. Wobei das ja wie gesagt noch Zeit hatte. Und überhaupt, meine Traumfrau, die würde mir eines Tages irgendwo über den Weg laufen, doch kaum auf einer Dating-Plattform.

Über meiner Arbeit vergaß ich die Webseite, bis mich MTV hartnäckig daran erinnerte. Ich loggte mich ein und sah, dass ich eine Nachricht bekommen hatte. Ich klickte das Profil an, hielt inne. Denise. Ein seltsames Gefühl erfasste mich. Mein Herz schlug spürbar, war ich nervös? Ich sammelte meinen Mut.

„Hi“, schrieb ich zurück.

DENISE

Aufgeregt umklammerte ich das Steuer meines kleinen Autos und fuhr zu einer Bar, in der wir etwas trinken gehen wollten. Neben mir: Hendrik. Ich traute mich kaum, den Blick von der Straße abzuwenden, um ihn anzusehen. Und als ich es tat, spürte ich ein Flattern in der Magengegend. Ein Blick, und schon verliebt? Offenbar ja!

Aus unseren einsilbigen Online-Kontaktversuchen zu Beginn hatte sich schnell ein lebendiger Austausch an Nachrichten ergeben. Wir hatten beide gespürt, dass wir einander nicht nur über Chats, sondern richtig kennenlernen wollten. Ein Bild, das einen anspricht, Worte, die hin- und herfliegen, all das kann besondere Vibes haben … Doch was die Stimme eines Menschen in einem auslöst, sein Geruch, die Feinheiten der Mimik … das wollte, das musste ich spüren. Ich wollte mich schließlich nicht schon wieder in eine Illusion von einem Menschen verlieben, sondern diesmal richtig.

In der Bar saßen wir einander gegenüber, redeten und redeten. Anfangs war Hendrik eher sparsam mit persönlichen Informationen. Ich fragte ihn nach seinem Nachnamen, er druckste herum. „Ich bin doch keine verrückte Serienkillerin“, empörte ich mich und musste lachen, als er endlich nachgab und „Verst“ sagte. Nach und nach taute er auf. Als der Kellner uns diskret zu verstehen gab, dass sie schließen wollten, fuhren wir zum nächsten McDonald’s. Die Hände um die Kaffeebecher gelegt, nahmen wir unser Gespräch wieder auf.

Irgendwann erzählte Hendrik mir von Bernhard, seinem Stiefopa, den er nach einem Schlaganfall gepflegt und dessen Windeln er jeden Morgen vor der Schule gewechselt hatte. Er sprach so selbstverständlich darüber und merkte gar nicht, wie mir das Herz aufging. Ich sog die Worte förmlich in mich auf, nährten sie doch das Vertrauen, das ich in ihn fasste. So ein Mann, dachte ich, ist auch für dich da, wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du auch mal jemanden brauchst.

Längst war die Nacht angebrochen. Die Plastiktische wurden abgewischt, und wir redeten weiter. Wir redeten immer noch, als die Stühle zusammengeschoben wurden, der Boden gewischt wurde und man uns inzwischen ziemlich direkt aufforderte, doch bitte endlich zu gehen. Es war kühl draußen, wir setzten uns in mein Auto. Und redeten weiter, auf dem Parkplatz. Die Scheiben beschlugen, die Welt draußen verschwamm, wir sperrten sie aus.

Irgendwann dämmerte es, der Morgen brach an. Und in mir war das Gefühl, ewig dort mit Hendrik sitzen und reden zu können. Vielleicht ist es so, wenn zwei Menschen füreinander bestimmt sind. Man redet und redet, um die Lebensströme ineinanderfließen zu lassen. Und um aus zwei Leben eines zu machen.

Ich war mir längst sicher, dass Hendrik der Mensch war, mit dem ich mein Leben teilen wollte. Doch da war eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf ging: das Bild mit dem Motorrad.

Auf seinem Profil hatte er weitere Fotos gepostet, eines davon zeigte ihn in voller Montur neben einer riesigen Maschine.

Motorräder beschworen Angst in mir herauf, richtig tiefe Angst. Ob im hektischen Verkehr der Großstädte, in vollem Tempo über Landstraßen oder auf der Autobahn … was anderen vielleicht einen Nervenkitzel und das Gefühl von grenzenloser Freiheit schenkte, empfand ich als unglaubliche Gefahr. Ich wollte nicht, dass der Mensch, den ich liebte, sich solch einem Risiko aussetzte. Und überhaupt … wenn mein Traum wahr werden sollte und ich irgendwann eine richtig große Familie haben würde: Wie sollte das gehen, wenn der Vater meiner Kinder, nur durch eine lächerliche Lederkluft geschützt, mit zweihundert Stundenkilometern durch die Gegend brauste? Dass die Kinder am Ende ohne Vater wären? Niemals!

In dieser Nacht musste ich mich vergewissern: „Und das Motorrad auf deinem Profilbild? Fährst du wirklich damit?“

„Ich habe es verkauft. Ich fahre schon seit Jahren nicht mehr“, sagte er nur, und ich spürte, dass ich ihm vertrauen konnte.