19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Callwey, G

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

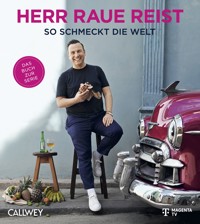

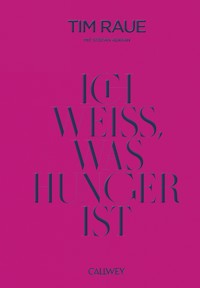

Tim Raue – Der Name steht heute für kulinarische Fähigkeiten, bedingungslosen Ehrgeiz und pures Durchsetzungsvermögen. Inzwischen ist er einer der gefragtesten Köche Deutschlands und erkochte sich bereits 2 Sterne. Das "Restaurant Tim Raue" steht auf Platz 31 der San Pellegrino "The World's 50 Best Restaurants"-Liste. Wie Tim Raue zu dem wurde, der er ist, erzählt er gemeinsam mit Stefan Adrian in seiner packenden Biografie. Der Weg von den Straßen Berlins in die Küchen der Welt, raus aus der "36Boys"-Gang, rein in die Sterneküche – Ausnahmekoch Tim Raue erzählt von seiner Familie, seinem Zuhause, dem Scheitern und vor allem dem Weiterkämpfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 476

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

TIM RAUE

MIT STEFAN ADRIAN

ICHWEISS,WASHUNGERIST

Mit Oma Gerda auf dem Balkon ihrer Wohnung in Berlin-Charlottenburg (1981)

INHALT

VORWORT

TEIL 1

FINDING YOURSELF

1 ZWISCHEN ELTERN UND ONKELZ

2 AUF DEN STRASSEN BERLINS

3 KÖNIG DER SCHULE

4 LEHRJAHRE SIND KEINE HERRENJAHRE

5 AUS EINS MACH ZWEI

6 HUMMER, BUTTERBROT UND PEITSCHE

7 HÖHER SCHNELLER WEITER

8 TEUFELSKÖCHE

9 ASIATISCHE OFFENBARUNG

10 PUNKTLANDUNG

TEIL 2

CREATING YOURSELF

11 SELBSTSTÄNDIG

12 FRANCHISE TIM

13 SONNENUNTERGANG, SONNENAUFGANG

14 AM CHIEF‘S TABLE

15 SHOWTIM(E)

16 PANDEMIE

17 ZWEI HOCHZEITEN UND EIN TORTENFALL

Lassen Sie sich inspirieren …

Ob Architektur, Fashion, Kochen & Backen, Wohnen oder Reisen:Callwey Bücher entführen Sie immer wieder aufs Neue in andere Welten.

Mit unserem NEWSLETTER tauchen Sie monatlich ein in unsere stilvolle Welt:köstliche Rezepte, Dekorations-Ideen und schöne Geschichten.Seien Sie als Erstes informiert über unsere Novitäten und Verlosungen!

https://www.callwey.de/newsletter/

Jetzt abonnieren

Natürlich finden Sie uns auch auf SOCIAL MEDIA.Folgen Sie uns schon?

@ Callwey

https://www.facebook.com/callwey

https://www.instagram.com/callwey

Callwey Bücher machen glücklich.Probieren Sie es doch mal aus.

Jung und neugierig (1981)

Mit Klassenkameraden, Hector-Peterson-Oberschule

Erste Küchenchefstelle im Restaurant Rosenbaum, Berlin (1997)

Drittes Lehrjahr als Koch Restaurant Auerbach, Berlin (1994)

Mit Bernd Mathies (Laudator und Journalist) und Volker Hassemer (Berlin Partner) anlässlich der Ehrung zum Berliner Meisterkoch (2000)

Fotoshooting anlässlich des ersten Michelin-Sterns und der Ehrung zum Gault Millau Koch des Jahres (2006)

VORWORT

Mein Leben war und ist alles, nur nicht beschaulich und langweilig.

Meine Kindheit wünsche ich niemandem.

Meine Jugend war geprägt von Unverständnis und der Suche, zu etwas dazuzugehören.

Mein Beruf hat mich motiviert, meinem Leben eine Struktur und ein Ziel zu geben: erfolgreich zu sein.Anfangs um jeden Preis, rücksichtslos und ohne Gnade gegen andere und mich selbst.

Reflexion und Selbsterkenntnis haben mir geholfen, ein besserer Chef und später auch ein besserer Mensch zu werden.

Nichts von all dem hätte ich ohne die Menschen geschafft, die mich begleitet haben; manche länger, andere kürzer und einige wenige sehr lange. Dafür möchte ich euch allen danken.

Danke Marie für unsere gemeinsame Zeit, dein Vertrauen und dein Engagement.

Danke Katharina, dass du dein Leben mit mir teilst und für deine bedingungslose Liebe.

Special thanks an Sherley, du bist das wunderbarste Wesen in meinem Leben.

TEIL I

FINDING YOURSELF

1

ZWISCHEN ELTERN UND ONKELZ

Ein richtig schmerzhafter Bluterguss ist erst rot, verfärbt sich dann langsam, während gleichzeitig die Schwellung zunimmt, bis das Ding schließlich bläulich-violett schimmert.

Woher ich das weiß? Bestimmt nicht, weil wir uns in der Küche mit Kochlöffeln verprügeln. Blaue Flecken und Schwellungen gehören zu den Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Vergangenheit auf den Straßen Berlins – genauso wie der Falsche Hase, den meine Großmutter wie keine Zweite zubereitet und mit dem sie mich immer verwöhnt hat, wenn ich die Wochenenden bei ihr und meinem Großvater verbracht habe.

Meine Eltern haben sich Anfang der Siebzigerjahre in Berlin kennengelernt. Meine Mutter stammt aus Schwaben und war nach dem Abschluss ihrer Lehre als Verkäuferin mit Anfang 20 nach Berlin gekommen, da ihre ältere Schwester damals bereits in der Stadt lebte. Mein Vater ist gebürtiger Berliner und, wie meine Mutter, Jahrgang 1952. Er war als Einzelkind im Westteil der Stadt aufgewachsen. Es waren wohl die Gegensätze, die sich anzogen, als sie sich das erste Mal trafen. Meine Mutter ist eine introvertierte, zierliche Frau, während mein Vater nicht auf den Mund gefallen ist und weiß, wie man eine Runde unterhält.

Es dauerte nicht lange, bis sie schwanger wurde und die beiden heirateten. Als ich zur Welt kam, waren beide gerade mal 22 Jahre alt und bemerkten rasch, dass sie nicht füreinander bestimmt waren. Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehören heftige Auseinandersetzungen und knallende Türen. Die Scheidung kam, als ich drei Jahre alt war. Aber auch nach der Trennung fanden meine Eltern keinen Weg, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Wenn sie sich begegneten, wurden keine drei Sätze gewechselt, dann artete das Ganze in eine Schreierei aus. In den folgenden Jahren wurde ich zwischen meinen Eltern hin- und hergeschoben wie ein unerwünschtes Paket.

Die erste Zeit nach der Trennung verbrachte ich bei meiner Mutter in Kreuzberg. Wir lebten damals in der Wrangelstraße am Schlesischen Tor, einer Arbeitergegend mit hohem Ausländeranteil. Nur einen Steinwurf vom Kiez entfernt, fließt die Spree, dahinter erstreckte sich jener Teil der Mauer, der den Ostberliner Bezirk Friedrichshain von Kreuzberg trennte.

Unsere Wohnung war bescheiden und funktional eingerichtet, manche der Möbel waren Geschenke von Bekannten meiner Mutter. Wir lebten seit der Trennung am Rande der Armut, und manchmal war das Geld so knapp, dass wir nur abends die Heizung aufdrehten. Meine Mutter arbeitete nach einer Umschulung als Kindergärtnerin. Mit ihrem Gehalt waren aber keine großen Sprünge möglich, zumal sie – da bin ich ihr vielleicht ähnlich – mit Geld nicht wirklich gut umgehen konnte. Trotzdem versuchte sie, mich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch zu verwöhnen. Dann gingen wir in ein Restaurant am Görlitzer Bahnhof, und ich durfte bestellen, was ich wollte. Meine Mutter kochte nicht gerne, weshalb unter der Woche kaum warme Speisen bei uns auf den Tisch kamen. Eine ihrer Spezialitäten war eine Steinpilzsuppe aus der Tüte, die ging ja noch, aber ich hasste den ewig wiederkehrenden Chicorée-Schinken-Salat mit Mandarinen aus der Büchse.

Deshalb waren diese Restaurantbesuche für mich das Höchste. Das Lokal war groß, im Hintergrund lief arabische Musik, und zu essen gab es neben arabischen Spezialitäten auch Pizza. Mein absolutes Highlight war Geschnetzeltes auf arabische Art, also im Grunde Kalbfleisch mit Champignon-Rahm-Sauce, die etwas schärfer gewürzt war. Dazu gab es herrliches Fladenbrot. Es war für mich das Größte, dieses warme, weiche Brot in die Sauce zu tunken und in den Mund zu stecken. Den Geschmack habe ich heute noch auf der Zunge. Manchmal gingen wir auch in das italienische Restaurant gegenüber, wo ich mit größter Leidenschaft Hummerkrabben verdrückte. Mit Essen konnte man damals schon mein Herz erobern.

Mein Vater hatte Berlin aus beruflichen Gründen inzwischen verlassen und war nach Weil der Stadt gezogen, einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart. Als ich neun war, eröffnete er mir, dass er wieder heiraten wollte. Das Interesse seiner neuen Frau an mir hielt sich jedoch in Grenzen. Anfangs sah es so aus, als wolle man mich nicht einmal bei der Hochzeitsfeier dabeihaben. Erst nach einem Streit mit meinen Großeltern lenkten die beiden ein.

Für die meisten Kinder ist der erste Flug ihres Lebens eine Urlaubsreise in den Süden. Wenn man mich fragt, wohin meine erste Reise ging, habe ich eine andere Antwort parat: »Mit meinen Großeltern zur Hochzeit meines Vaters.«

Die Tage dort verliefen wider Erwarten so reibungslos, dass meine Stiefmutter beschloss, dem kleinen Berliner Bengel doch eine Chance zu geben. Sie überraschten meine Mutter kurz darauf sogar mit dem Vorschlag, ich solle zu ihnen in die Kleinstadt ziehen. Meine Mutter stimmte zu. Sie wollte mich nicht abschieben, sie dachte tatsächlich, dass es im besten Interesse eines Kindes sei, wenn es auch bei seinem Vater aufwuchs. Selbst wenn dieser Vater derjenige war, den sie für ihr Unglück verantwortlich machte. Sie hat es nie ganz verwunden, dass er sich von ihr getrennt hatte.

Ich war neuneinhalb, als ich den Wrangelkiez verließ und nach Weil der Stadt verfrachtet wurde. In meiner Erinnerung war ich bis dahin ein ganz normaler Junge gewesen. Ich war in der Schule recht beliebt, ich hatte Freunde, und vor allem gehörte ich nicht zu denen, die ständig Ärger machten. Das sollte sich jetzt ändern.

Ich weiß bis heute nicht so recht, was genau mein Vater beruflich machte – als Kind hatte ich es nicht verstanden, später hat es mich nicht mehr interessiert. Ich wusste nur, dass er niemand war, dem man ein X für ein U vormachen konnte, und dass er meistens ziemlich erfolgreich in dem war, was er tat.

In Weil der Stadt hatte er eine Firma gegründet, die irgendetwas mit Herstellungstechnik zu tun hatte. Sein Partner war ein schmieriger Typ mit Glatze, der mir immer durch das Haar strubbelte. Die moderne Doppelhaushälfte, in die ich nun zog, war deutlich größer als die Wohnung meiner Mutter, und auch der Kühlschrank war wesentlich voller. Mein Vater verdiente gut in seinem Beruf.

Während meine Mutter gedacht hatte, es sei das Beste für mich, wenn ich Zeit mit meinem Vater verbringen könnte, war mein Vater jemand, der hauptsächlich das Beste für sich wollte. Alles kreiste nur um ihn. Wenn etwas nicht nach seiner Vorstellung lief, konnte man beinahe zusehen, wie ihm der Kamm schwoll. Dann brauchte er ganz schnell ein Ventil, um seine Launen loszuwerden. In seinem Sohn hatte er es gefunden. Wenn mein Vater Stress hatte, musste ich es ausbaden. Hatte ich etwas angestellt, gab es Fernsehverbot. Wenn ich mich nicht daran hielt, fiel ihm immer wieder etwas Neues zu meiner Bestrafung ein. Was mit Zurechtweisungen begann, wurde relativ schnell zu handfestem Terror. Die Anlässe waren oft banal, einen Grund für seine Ausbrüche fand er immer.

Ich weiß noch, wie mein Vater eines Abends in mein Zimmer kam. Er hatte Mühe, seine Stimme zu kontrollieren, und fuhr mich an, warum ich meine Hausaufgaben so schlampig erledigt hätte.

Von diesem Abend an brüllte er immer öfter aus dem Wohnzimmer herüber: »Tim, komm sofort hierher.« Bald wusste ich genau, was mir blühte. Wenn ich dann zögerlich ins Wohnzimmer trat, konnte es stundenlang dauern, bis ich mich seinen Wutausbrüchen wieder entziehen konnte. Hinterher verkroch ich mich todunglücklich in mein Zimmer.

Meine Stiefmutter tat so, als ginge sie das alles nichts an. Vielmehr fand sie ebenfalls Mittel und Wege, um mir zu zeigen, was sie von meinem vermeintlichen Fehlverhalten hielt. Dabei hatte ich gerade in meiner Zeit in Weil der Stadt nichts Schlimmes angestellt. Es reichte vollkommen aus, dass ich die teils absurden Vorgaben meines Vaters nicht erfüllen konnte. Wenn ich für die Schule einen Aufsatz von einer Seite schreiben sollte, verlangte mein Vater zwei. Er ließ mich seitenweise auswendig lernen, und wenn ich nur für einen Moment ins Stocken geriet, platzte er. Für mich bedeutete das blaue Flecken.

Mein Zuhause in Weil der Stadt wurde mit der Zeit zu einem Ort, der für mich mit Angst besetzt war. Ich begann, mich immer öfter zu verdrücken. Und ich legte einen erstaunlichen Erfindungsreichtum an den Tag, wenn es darum ging, unangenehme Konsequenzen zu vermeiden.

Ich musste damals eine Zahnspange tragen. Selbstredend, dass ich das Drahtgestell hasste. Eines Tages war das blöde Ding einfach weg. Vielleicht war es im Bad hinter die Waschmaschine gefallen, vielleicht hatte ich es in der Schule verloren. Ich hatte keine Ahnung, wo und wann das passiert war, aber ich wusste ganz genau, was mir blühte, wenn mein Vater dahinterkam. Also ging ich in die Werkzeugkammer im Keller, nahm ein Stück Draht und einen Lötkolben und bastelte mir eine neue Spange. Ich schaffte es tatsächlich, die Täuschung für mehrere Wochen aufrechtzuerhalten. Erst auf der Weihnachtsfeier der Firma meines Vaters flog die Tarnung auf. Als das Essen auf den Tisch kam, forderte mich mein Vater auf, die Zahnspange herauszunehmen.

»Muss ich wirklich?«, fragte ich.

»Ja.« Sein Blick duldete keinen Widerspruch.

Ich nahm die verbogene Drahtkonstruktion aus dem Mund und ließ sie langsam in das Wasserglas neben meinem Teller gleiten. Als mein Vater erkannte, dass da nur eine mehr schlecht als recht zusammengeschweißte Attrappe im Glas lag, blickte er mich einen Moment lang verblüfft an. Dann verfinsterte sich seine Miene, und er zischte mir zu: »Das wird Folgen haben.«

Ein anderer Vorfall, bei dem ich eine gewisse Kreativität an den Tag legte, hatte mit meiner Stiefmutter zu tun. Sie hatte mir einmal nach einem Streit meinen Hausschlüssel hinterhergeworfen, den ich nicht mehr finden konnte. Wenn ich das meinem Vater gesagt hätte, wäre der Ärger nur wieder von vorn losgegangen. Also lockerte ich jeden Tag, bevor ich zur Schule ging, eines der beiden Kellerfenster, die sich rechts und links neben der Eingangstür befanden. So konnte ich später unter dem Gitter durchschlüpfen und durch den kühlen Keller ins Haus einsteigen, ohne dass jemand Wind davon bekam, dass ich keinen Schlüssel mehr hatte.

Einige Wochen später kam dann der Moment, in dem ich anfing zu lügen.

Weil der Stadt war eine der Endhaltestellen der Stuttgarter S-Bahn. Hinter dem Bahnhof befand sich ein großes Areal, auf dem leere Waggons standen. Rechts und links davon verliefen leicht abschüssige Hügel. Für uns Kinder war das der beste Abenteuerspielplatz überhaupt. Eines Nachmittags tollten ein Schulfreund und ich über das Gelände. Es war Sommer, das Gras war hoch und trocken – und ich hatte ein Feuerzeug in der Hosentasche.

»Meinst du, das Gras brennt?«, fragte ich.

»Probier’s mal«, antwortete er.

Wir fanden ein Stück Papier und schichteten einen kleinen Haufen Gras darüber. Dann zückte ich das Feuerzeug.

»Es brennt, es brennt«, jubilierte ich.

Plötzlich ging alles ganz schnell. Das Feuer breitete sich aufgrund der Trockenheit rasant aus. Wir starrten so gebannt auf die knisternden Flammen, die schon den Hügel hochwanderten, dass wir vergaßen abzuhauen. Irgendjemand muss uns bei der Zündelei beobachtet haben, denn während wir noch wie angewurzelt dastanden, waren Feuerwehr und Polizei zur Stelle. Einer der Polizisten packte uns, während die anderen versuchten, den Schaden einzudämmen.

»Warum habt ihr das gemacht?«, blaffte er uns in einem Ton an, als hätten wir gerade einen seiner Kollegen umgelegt.

»Da war so ein Mann mit einer schwarzen Lederjacke, der hat gesagt, wir sollen das machen«, stammelte ich. Ich weiß bis heute nicht, wie ich auf diesen Blödsinn kam. Als der Polizist sich einen Moment abwandte, sprangen mein Freund und ich auf unsere Räder und gaben Fersengeld.

Mein Vater erfuhr zum Glück nichts von dem halb verbrannten Feld und dem Feuer, das auch auf den Bahnhof hätte übergreifen können. An jenem Tag beging ich das, was man als erste Straftat meines Lebens bezeichnen könnte. Und anders als bei meinen »Vergehen«, für die ich regelmäßig den Zorn meines Vaters zu spüren bekam, wusste ich diesmal definitiv, dass ich etwas falsch gemacht hatte. Und dass ich mit einer Lüge und viel Schwein gerade noch mal davongekommen war.

Die Stimmung in der Doppelhaushälfte in Weil der Stadt wurde mit der Zeit immer schlechter. Auch, weil die Beziehung zwischen meinem Vater und seiner Frau schwieriger wurde. Die Entscheidung, dass ich wieder nach Berlin ziehen sollte, war deshalb wohl für alle Beteiligten eine Erleichterung.

Ich hatte meine Mutter während meiner Zeit in Weil der Stadt gelegentlich besucht, auch wenn ich keine genaue Erinnerung daran habe, wie oft. Zur Hochzeit meines Vaters war ich noch mit meinen Großeltern geflogen, danach hockte ich meistens alleine im Flieger. Wenn andere Kinder im Flugzeug heulten oder sich vollkotzten, saß ich grinsend daneben, wie ein kleiner, abgezockter Flugprofi.

Ich zog wieder in die Wohnung in der Wrangelstraße, in der sich in den vergangenen anderthalb Jahren genauso wenig verändert hatte wie im Leben meiner Mutter. Kurz nach meiner Rückkehr musste sie ins Krankenhaus, und ich wohnte für zwei Wochen bei einer ihrer Freundinnen. Ich landete immer wieder mal bei den seltsamsten Gestalten, die auf mich aufpassten sollten, wenn meine Mutter länger außer Haus war. Einer davon, ein leicht zotteliger Typ mit bunten Klamotten, wollte mir einmal weismachen, dass man Kiwis mit der Schale essen kann: »Wirklich, Kleiner, man kann alles so essen, wie die Natur es gemacht hat«, faselte er, »das ist wie bei einem Apfel! Man kann einfach reinbeißen.«

»Dann beiß doch rein«, antwortete ich.

»Aber Kiwis sind für Kinder«, sagte er.

»Sind sie nicht!«, entgegnete ich mit all der Macht meiner elf Jahre. So leicht verarschte man mich nicht.

Gelegentlich wurde ich auch der Obhut meiner Tante übergeben, die gleich um die Ecke in der Cuvrystraße wohnte. Meine Tante war – anders als meine Mutter – eine eher unsensible, herrische Frau, die ihre Meinung immer überzeugend vertrat, auch wenn das Gesagte Bullshit war. Ich mochte sie trotzdem ganz gern, immerhin war sie der einzige Kontakt zu meiner Familie mütterlicherseits. Meine schwäbischen Großeltern habe ich in meinem Leben vielleicht zweimal gesehen. Und in dem Dorf, in dem sie lebten, war ich nie. Meine Mutter hatte keine enge Beziehung zu ihren Eltern. Wir haben zwar nie über die Gründe gesprochen, aber manchmal machte sie vage Andeutungen, dass sie zu Hause massive Ablehnung erfahren habe. Dieses Gefühl hing ihr ein Leben lang nach.

Vielleicht waren die Erfahrungen mit ihren eigenen Eltern auch ein Grund dafür, dass sie den Kontakt zu meinen Großeltern väterlicherseits von Anfang an zu unterbinden versuchte. Die Scheidung machte die Situation nicht einfacher, aber meine Großeltern blieben hartnäckig. Sie wollten sich das Recht auf ihren einzigen Enkel nicht abspenstig machen lassen. Trotzdem hatte es bis zu meinem vierten oder fünften Lebensjahr gedauert, bis sie mich besuchen oder gelegentlich für ein Wochenende zu sich nehmen durften. Dann saß ich mit meinem gepackten Rucksack in der Küche, wartete auf das Läuten und das Rauschen der Gegensprechanlage.

»Hallo Tim, du bist ja schon wieder ein Stück größer geworden«, begrüßte mich mein Großvater, der mich im Treppenhaus in Empfang nahm, während meine Großmutter im Auto wartete. Meine Mutter wollte nicht, dass sie hochkam. Er gab mir einen Klaps auf die Schulter und folgte mir die Treppen hinunter. Dann kletterte ich auf die Rückbank des Wagens, und los ging’s ans andere Ende von Berlin. Zu Hause bei sich steckten sie mich zuerst in die Badewanne und meine Klamotten in die Waschmaschine. »Die stinken vielleicht nach Rauch!«, schimpfte meine Großmutter jedes Mal.

Wenn ich frisch geschrubbt und gestriegelt aus dem Bad kam, gab es kalte Platte mit Wurst, Käse, liebevoll drapierten Radieschen und aufgeschnittenen Gurken. Bei meiner Mutter bekam ich zwar auch ab und zu Brot mit Aufschnitt, aber hier schmeckte es anders. Das ganze Drumherum war anders. Mein Großvater und ich lümmelten uns auf das Ecksofa, vor uns der schwere Holztisch mit dem Essen und im Fernsehen lief Fußball. Einfach großartig.

»Du wirst bestimmt auch mal ein guter Fußballer«, sagte mein Großvater und biss in die Stulle.

»So wie die im Fernsehen?«, fragte ich.

»Besser! Aber um das zu schaffen, musst du viel trainieren.«

Am nächsten Tag gingen wir meistens auf einen Spielplatz oder in den Zoo. Wir kauften Eis, setzten uns auf eine Bank, mein Großvater rechts von mir, meine Großmutter links, und ich schmatzte zufrieden vor mich hin. Von Eis konnte ich einfach nicht genug bekommen – es sollte bis weit ins Erwachsenenalter meine größte Schwäche bleiben. Bevor sie mich am Sonntagabend wieder zurück nach Kreuzberg brachten, tischte meine Großmutter noch einen Falschen Hasen auf oder Nürnberger Würstchen mit Pommes. Im Treppenhaus steckten sie mir noch schnell ein paar Süßigkeiten oder Geld in die Tasche, dann ging es zurück. »Das ist für dich«, sagte meine Großmutter zum Abschied, »und zwar nur für dich.«

Eis, Aufschnittplatten und Falscher Hase waren für mich der Inbegriff von Geborgenheit und Glück. Im Leben meiner Mutter hatte Essen einfach keinen großen Stellenwert. Was allerdings nicht hieß, dass sie sich überhaupt nicht für Ernährung interessierte. Nur hatte das für gewöhnlich bittere Folgen für mich. Von einer Freundin hatte sie eines Tages erfahren, dass es gesund für die Verdauung sei, jeden Morgen einen Löffel Essig zu trinken. Fortan musste ich jeden Tag vor der Schule in der Küche antreten.

»Das ist gut für den Magen«, sagte sie und hielt mir das saure Zeug vor die Nase.

»Aber es schmeckt scheußlich«, protestierte ich, »wie kann etwas, das so scheußlich schmeckt, gut sein!«

»Das verstehst du nicht, runter damit.«

Wenigstens war das die einzige Form von Zwang, die meine Mutter auf mich ausübte. Sie zeigte mir ihre Liebe auf eine nicht immer verständliche Art und Weise, aber sie schlug mich nicht. Sie hatte genug mit sich zu tun und damit, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Sie haderte damit, nicht geliebt zu werden – nicht von ihren Eltern und nicht von dem Mann, mit dem sie ein Kind hatte. Das ist vielleicht das eigentliche Drama ihres Lebens. Sie umgab sich mit seltsamen Leuten, die zu viel tranken und zu viel kifften. Einer ihrer Freunde spazierte eines Abends auf LSD auf den Balkon im 9. Stock und machte seinen letzten Spaziergang auf dem, was er in einer Halluzination für eine Wiese gehalten hatte.

Kinder können ihre Gefühle in solchen Situationen nicht einordnen, und schon gar nicht darüber reden. Mit wem auch. Aber sie entwickeln andere Symptome, an denen man merkt, dass etwas nicht stimmt. In meinem Fall waren das psychosomatische Erkrankungen wie Ausschläge und Allergien. Mein Körper war oft mit Ekzemen und Rötungen übersät. Manchmal drückte es mir regelrecht die Luft ab, wenn ich Schwellungen im Rachenraum hatte. Meine Großeltern bekamen allmählich mit, dass ich nicht nur an normalen Kinderkrankheiten litt, und begannen, genauer hinzusehen.

Eines Tages saßen wir am Esstisch, als sich meine Großmutter zu mir herüberbeugte.

»Tim, zeig mir mal deine Hände«, forderte sie mich auf.

Sie waren mit Warzen übersät. Meine Großeltern brachten mich zu einer Spezialistin in eine Klinik in Moabit, die mir eine streng riechende Creme auf die Hände strich und Handschuhe überzog.

»Wenn du morgen die Handschuhe abnimmst, sind die Warzen weg«, fügte sie hinzu.

Meine Großeltern taten alles für mich, was nicht heißt, dass sie mir alles durchgehen ließen. Aber wenn ich Mist baute, wurde ich nicht angebrüllt oder geschlagen. Stattdessen nahmen sie sich Zeit für mich und erklärten mir in aller Ruhe, was ich falsch gemacht hatte. Das Motto meiner Großmutter war: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Die beiden waren es, die mir neben einem Gefühl von Geborgenheit auch Tugenden zeigten, die mir heute noch in meiner Küche extrem wichtig sind: Ordnung, Disziplin, Sauberkeit, Geradlinigkeit. Also ziemlich preußische Sachen.

Meine Großmutter hatte Schneiderin gelernt. Mein Großvater war im Krieg in Afrika gewesen, danach hatte er als Vertreter im Außendienst bei Bahlsen gearbeitet. Ein Job, der ein gewisses Maß an Kommunikationsfähigkeit erforderte. »Ein Päckchen Kekse hat 50 Pfennig gekostet. Das war damals viel Geld. Da musstest du viel reden, und das probier mal, wenn 80 Prozent der Kunden Frauen sind!«, erzählte er manchmal mit einem dicken Grinsen im Gesicht.

Ich höre häufiger, dass es eine Sache gibt, die ich fast noch besser kann als Kochen. Und das ist Quatschen. Das liegt zum Teil sicher an meiner Jugend in Kreuzberg, in der man schnell merkt, dass man sich mit seiner Klappe behaupten muss. Zum Teil aber auch an meinem Großvater. Mein Vater war ebenfalls kein Mensch, der still in der Ecke saß. Aber anders als mein Großvater setzte er seine Klappe hauptsächlich dafür ein, sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Mein Großvater sagte Dinge, weil er sie für richtig hielt. Auch das ist eine Sache, die mich geprägt hat. Eines ist sicher: Hätten meine Großeltern nicht so vehement um mich gekämpft, wäre mein Leben ganz anders verlaufen.

Als seine zweite Ehe in die Brüche ging, kam mein Vater für kurze Zeit zurück nach Berlin. Aber schon bald lernte er eine neue Frau kennen und zog in ein kleines Städtchen namens Bruchköbel in der Nähe von Frankfurt am Main. Er meinte, er würde sich freuen, wenn ich zu ihm käme.

Meine Freude hielt sich in Grenzen. Ich war elfeinhalb Jahre alt und hatte weder meiner Mutter noch meinen Großeltern von den Vorfällen bei meinem Vater in Weil der Stadt erzählt. Ich tat es auch später nicht. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, und redete mir ein, es läge an mir. Als Kind liebt man seine Eltern einfach, egal wie sie einen behandeln – außerdem kennt man ja nichts anderes und hat kaum andere Bezugspersonen.

Bruchköbel war von Beginn an die Hölle. Zu Hause wurde ich ständig fertiggemacht, in der Schule schrieb ich miese Noten und kam mit den Klassenkameraden nicht klar. Ich war der Neue aus Berlin, der Außenseiter mit der unbequemen Art und den türkischen Schimpfwörtern, die sie hier nicht verstanden. Ich kriegte von Anfang an nur auf die Fresse.

In unserer Straße lebte damals ein Junge, der einige Jahre älter war als ich und es genoss, wenn Jüngere ihn bewunderten. Seine Eltern waren, typisch für diese Gegend, fleißige und nicht gerade unvermögende Häuslebauer. Auch wenn Jörg für einen Achtzehnjährigen ziemlich kindisch war, hatte er auf mich Knirps eine beinahe magische Ausstrahlung. Er hatte ein Auto, einen gut gefüllten Geldbeutel, in dem immer ein paar Scheinchen von Oma steckten – und ziemlich extreme Freunde. Jörg gehörte zur Hooligan-Szene von Eintracht Frankfurt. Er war zwar nicht derjenige, der vorneweg marschierte und sich ohne Rücksicht auf Verluste in eine Prügelei warf. Aber er hing regelmäßig in den Kneipen der Szene oder dem Fußballstadion ab, und das war wesentlich geiler, als die Zeit mit Schule und Hausaufgaben abzusitzen.

Im Stadion herrschte eine elektrisierende Atmosphäre, wie ich sie bis dahin noch nie erlebt hatte. Die Stimmung in der Fankurve war überwältigend. Wir standen hinter dem Tor, es war eng, es war laut und intensiv. Ich spürte die Begeisterung, mit der hier alle mitfieberten. Ich lachte, ich jubelte, ich schimpfte. Ich sprang auf und ab wie ein kleiner tasmanischer Teufel. All das, weswegen sie mich in der Schule hinhängten, war hier plötzlich von Vorteil. Am Pausenhof bekam ich aufs Maul, weil ich Berliner Slang sprach, hier klopften mir die Jungs auf die Schulter, wenn ich den Schiedsrichter mit türkischen Schimpfwörtern überzog. Hier war ich nicht der Neue, hier war ich einfach nur der kleine Tim, der mit den Großen herumzog. Wir fielen uns in die Arme, wenn unsere Jungs trafen und ließen unseren Aggressionen freien Lauf, wenn wir ein Tor kassierten. Hier trank ich zum ersten Mal Alkohol, auch wenn ich nur Cola mit Bier bekam. Aber das reichte für einen Zwölfjährigen. Wenn ich nach so einem Spiel nach Hause kam, hallten die ganzen Eindrücke in meinem Kopf nach. Ich war noch Stunden später völlig überdreht und nicht in der Lage, diese heftigen Gefühle einzusortieren.

Wenn wir nicht gerade mit den anderen abhingen, fuhren Jörg und ich oft einfach nur in seinem Wagen durch die Gegend. Wir cruisten über die Dörfer und hatten unseren Spaß mit Anhaltern. Ich kletterte manchmal in den Kofferraum und wartete dort, bis wir jemanden aufgegabelt hatten. Kaum hatte sich unser Opfer auf der Rückbank niedergelassen, begann ich leise zu wimmern oder griff zwischen den Sitzen hindurch nach vorne. Einmal sprang ein Typ wie irre aus dem Auto und schrie Jörg an: »Du hast jemanden entführt! Ich schreibe dein Kennzeichen auf! Aber mich entführst du nicht!« Wir krümmten uns vor Lachen und sahen ihm hinterher, wie er wild gestikulierend über die Felder davonlief.

Meistens schlugen wir aber einfach nur die Zeit tot und hörten Böhse Onkelz. Rauf und runter. Der Song »Mexiko« war damals unsere Hymne schlechthin. Bis heute habe ich eine gewisse Schwäche für die Böhsen Onkelz – eine Sache, die niemand aus meinem Umfeld versteht. Dabei geht es mir gar nicht so sehr um die Musik an sich, sondern um die Tatsache, dass sie einfach für eine bestimmte Zeit in meinem Leben steht. Die Texte haben mich damals berührt. Wenn ich sie heute höre, erinnern sie mich an eine Zeit, in der wenig gut war, aber in der ich zum ersten Mal so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl erlebt habe. Im Stadion oder in der Kneipe zählte der Alltag mit seinen ganzen Problemen nicht. Er war einfach nicht existent.

Bruchköbel ist eine halbe Stunde Autofahrt von Städten wie Hanau oder Langen entfernt. Dort lagen auch die Kneipen, in denen Jörg und seine Kumpels viel Zeit verbrachten. Wenn man so einen Laden betrat, sah man eine Mischung aus Kappa-Sportjacken, Onkelz-T-Shirts und tätowierten Armen, was damals noch als wesentlich rebellischer galt als später zu Zeiten des Arschgeweihs. Wenn die Jungs einen gewissen Pegel erreicht hatten, gab es immer ein paar, die loszogen, um Dampf abzulassen. Das waren Anlässe, bei denen Jörg – zum Glück – gerne die Fliege machte. Er war ein schmächtiger Typ und nicht scharf auf Prügeleien, und ich war mit meinen zwölf Jahren sowieso noch zwei Köpfe kleiner als alle anderen.

Aber nach dem Viertelfinale der Fußball-WM 1986, das Deutschland im Elfmeterschießen gegen Mexiko gewann, geriet ich auch in eine kritische Situation. Als Pierre Littbarski den letzten Elfer verwandelt hatte, lag sich der ganze Laden in den Armen. Die Jungs waren nicht mehr zu halten.

»Auf geht’s, zu den Autonomen!«

Alle liefen nach draußen zu den Autos. Am Ende waren drei Typen übrig, die in keinem Wagen mehr Platz gefunden hatten. Also drängten sie Jörg, sie mit seinem Auto hinterherzufahren. Er kam aus der Nummer nicht mehr raus, ohne wie ein Feigling auszusehen, aber der wagemutigste Fahrer war er eben auch nicht. Wir erreichten das Haus – eine Mischung aus Jugendzentrum und Kneipe – erst, als die anderen schon wieder im Begriff waren abzuhauen.

Während die Typen im Auto noch darüber diskutierten, ob sie aussteigen sollten oder ob es besser wäre, gleich wieder zu fahren, sah ich plötzlich aus dem Augenwinkel eine Bewegung.

»Ich glaube, da kommt…«, brachte ich gerade noch hervor, bevor es mächtig knallte. Einer der Punks hatte einen Gullideckel mit voller Wucht gegen die Heckscheibe geworfen, sodass das Sicherheitsglas zerbröselte und mitsamt dem rostigen Ding auf der Hutablage landete. Jörg vergaß die Gefahr und sprang in voller Panik aus dem Auto: »Was soll denn das!?«, schrie er, »ich habe doch gar nichts getan!«

Als dann aber zehn Typen auf ihn zugelaufen kamen, war er klar genug im Kopf, schnell wieder einzusteigen und den Wagen zu starten. Bis wir endlich loskamen, malträtierten die Punks Jörgs Auto mit ihren Stiefeln und allem, was sie gerade in die Hände bekamen.

Als wir die drei anderen wieder an der Kneipe abgeliefert hatten, fuhren wir zurück nach Bruchköbel. Wir waren so geschockt, dass wir selbst die Musik vergaßen, die sonst aus den Boxen dröhnte. Bevor wir in unsere Straße einbogen, stoppten wir den Wagen, stiegen aus und betrachteten den Schaden. Jörg stand vor seinem Opel Astra wie ein Häufchen Elend. Die Heckscheibe war komplett eingedrückt, die Türen und die Motorhaube waren übersät mit Dellen. »Scheiße, Mann. Wie soll ich denn das zu Hause erklären?«, fluchte Jörg.

»Du könntest sagen, dass wir in einen Hagelsturm geraten sind…« Das war das Einzige, was mir dazu einfiel. Ich weiß nicht, welche Geschichte er seinen Eltern schließlich aufgetischt und welche Strafe er aufgebrummt bekommen hat. Aber es kann längst nicht so schlimm gewesen sein wie der Spitzname, den ihm diese Aktion einbrachte: Gullideckel-Jörg. Wenn wir eine der üblichen Kneipen betraten oder zu anderen Treffpunkten kamen, schallte uns sofort entgegen: »Achtung, die Gullideckel fliegen wieder!«

Zu Hause gab es nach wie vor wegen jeder Kleinigkeit Stress. Ich war zwölf und begriff allmählich, dass ich in der Klemme steckte. Wenn ich bei meiner Mutter war, interessierte sie sich kaum für mich. Wenn ich bei meinem Vater war, hielt der Frieden nicht lange. Egal bei wem ich gerade wohnte, ich versuchte jeden Moment zu nutzen, um mich für ein paar Stunden zu verdrücken. Ich wollte nicht länger Opfer sein, ich wollte nicht länger hilflos darauf warten, dass er mich zu sich rief und demütigte. Und so begann ich, den Druck, den ich zu Hause zu spüren bekam, allmählich an meine Umwelt weiterzugeben.

Mit den Schlägereien der Hooligans hatte ich zwar direkt nichts zu tun, aber natürlich färbte ihr Verhalten auf mich ab. Bei den Jungs wurde ich nur dann eingesetzt, wenn Schnelligkeit gefragt war. Vor einem Spiel gegen Düsseldorf sagten sie einmal zu mir: »Tim, schau mal um die Ecke, und wenn du die anderen siehst, provozier sie. Schrei, dass sie dumme Arschlöcher sind, zeig ihnen den Finger, mach irgendwas. Und dann gib Gummi.«

Wenn es dann knallte, war ich nur Zuschauer. Bei den Jungs war meine Rolle klar. Und auf dem Schulhof würde ich eben dafür sorgen, dass sie auch der Letzte begriff.

Ich spielte damals bei einem Verein in Rossdorf, einem Nachbarort von Bruchköbel, der zwar kleiner war, aber den erfolgreicheren Fußballclub hatte. In der C-Jugend-Mannschaft war ich zuständig für die Abstöße und Freistöße. Meine linke Klebe war eine echte Waffe. In der Schule kickten wir beinahe in jeder Pause herum. Eines Tages wollte es einer meiner Mitschüler wirklich wissen. Er hatte mich die ganze Zeit schon provoziert und spuckte mir schließlich ins Gesicht. Dann rannte er davon. Aber ich war pfeilschnell – weswegen mich die Hooligans auch als Lockvogel vorschickten –, und es war klar, dass ich ihn erwischen würde. Kurz bevor es so weit war, rutschte er vor mir aus und fiel hin. Ich hatte aber schon ausgeholt, und mein Tritt traf ihn mit voller Wucht zwischen den Arschbacken und zertrümmerte ihm das Steißbein. Der Arme konnte danach wochenlang kaum sitzen. Ich war geschockt, weil ich das nicht gewollte hatte, aber ich genoss auch die Reaktion der anderen. Eine Zeit lang hatte ich meine Ruhe.

Mein Problem war, dass ich meine Aggressionen mit der Zeit kaum noch kontrollieren konnte. Die Folge war, dass ich regelmäßig überreagierte. Wenn mich irgendjemand nervte, dachte ich nicht einfach nur: »Was für ein Idiot!« Sondern ich dachte: »Gib mir einen Spaten, und ich schlage dem Idioten den Kopf zu Brei!« Das war etwas, das ich früh begriffen habe: Wer den ersten Schlag setzen kann, ist im Vorteil. Wer das nicht hinbekommt, muss leiden. Lange Zeit war mein erster Instinkt: Zerstöre das, was dich gefährdet. Sonst macht es dich kaputt.

Der Steißbeinbruch meines Klassenkameraden führte zu einem weiteren Eintrag ins Klassenbuch, kurz darauf flog ich endgültig von der Schule. Zwei Klassenkameraden hatten sich einen Jux daraus gemacht, den anderen auf der Schultoilette Streiche zu spielen. Das Ganze gipfelte darin, dass sie eine jüngere Schülerin anpinkelten. Auch wenn ich damit nichts zu tun gehabt hatte, war klar: Der Raue ist sicher nicht zufällig zur gleichen Zeit auf dem Klo gewesen. Meine ganzen Beteuerungen halfen nichts, ich war fällig.

Ich wechselte nach Erlensee, es war die fünfte Schule in drei Jahren. Erlensee grenzt zwar an Bruchköbel, aber da es keine direkte Busverbindung gab, musste ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Bei jedem Wetter. Ob Hagel oder Schnee, ich musste mich auf den Drahtesel schwingen und die sechs Kilometer zur Schule fahren, die ich ohnehin hasste. Schon vom ersten Tag an hatte ich Probleme. Einer meiner Mitschüler kam auf mich zu und meinte: »Ich kämpfe gegen dich, aber du wehrst dich nicht. Nur ein bisschen. Dann lasse ich dich in Ruhe. Ansonsten kriegst du es jeden Tag.«

Da hatte er sich natürlich den Falschen ausgesucht.

»Alter, denkst du, ich bin hier das Opfer?«, war meine Antwort.

Meine Spezialität waren Low-Kicks gegen den Oberschenkel, und damit machte der Typ gleich mal Bekanntschaft. Ich kickte ihn sauber um. Am nächsten Tag kamen sie zu fünft. Das Kampftraining, das ich manchmal mit Stefan absolviert hatte, half mir nur bedingt. Stefan, ein Ungetüm von einem Kerl und einer der Hools, hatte mir beigebracht, wie man sich bei einem Angriff zu verteidigen hatte. Auf einem seiner Arme hatte er eine britische Bulldogge mit einer deutschen Flagge tätowiert. Sie kam vor allem dann zum Vorschein, wenn er vormachte, wie man seinen Kopf mit den Unterarmen schützte. »So macht man das, Kleiner. Arme hoch, und dann bamm!«, erklärte er. Der beste Schutz aber sei es, selbst einen Überraschungsangriff zu starten. Wenn wir mit ihm auf einem Feld oder dem Fußballplatz trainierten, waren wir meist vier gegen vier. Eine Gruppe griff an, die andere verteidigte. Auf dem Pausenhof hieß es dagegen: alle gegen Raue, bis ich auf dem Boden lag. Die vielen Kampfspuren blieben den Jungs natürlich nicht lange verborgen, sie wollten wissen, was los ist.

»Kein Problem«, sagte einer von ihnen, nachdem ich die Situation geschildert hatte, »wir regeln das.«

Ein paar Tage später rückten sie mit Baseballschlägern im Gepäck an meiner Schule an und erteilten meinen Peinigern eine Lektion. Dann war zumindest für zwei Wochen Ruhe, auch wenn danach das Ganze wieder von vorne losging. Dass ein paar von den Schülern, mit denen ich auf dem Schulhof Probleme hatte, Roma oder Sinti waren, kam den Jungs gerade recht. Manche von ihnen waren ziemlich rechts, aber ich gab nicht viel auf den Quatsch, den sie von sich gaben. Man musste mir nicht erklären, dass jemand, der faschistische Parolen verbreitet, nicht ganz hell in der Birne ist. Aber ich wollte eben irgendwo dazugehören. Das Problem ist: Wenn du keine Familie hast, wer bist du dann? Was bist du, und woher kommst du? Ich hatte nie Helden oder Vorbilder, denen ich nacheifern konnte. Die Gruppe gab mir den Halt, den ich zu Hause immer vermisst hatte.

Zwei Wochen nach dem Auftritt meiner Kumpels waren die Probleme in der Schule wieder die alten. In der Pause wurde ich vermöbelt, und zu Hause erwartete mich Ähnliches. Ich war dreizehn Jahre alt, hatte erbärmliche Noten und war an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr weiterwusste. Ich fühlte mich nutzlos und wertlos und hatte die Schnauze gestrichen voll. Wenn das alles war, was das Leben für mich bereithielt, konnte ich gut darauf verzichten.

Mein täglicher Schulweg führte an einem Feld vorbei, auf dem hohe Strommasten standen. Eines Morgens verließ ich die Straße, bog auf einen schmalen Hohlweg ab und hielt direkt auf eines der metallenen Ungetüme zu. Ich schmiss das Rad auf den Boden und schleuderte meine Schultasche in hohem Bogen ins Feld. Dann stellte ich mich vor den Mast und blickte durch die Verstrebungen nach oben. Ich war nervös. Das Ding war hoch wie ein Wolkenkratzer.

»Die Stunde des Siegers kommt für jeden irgendwann«, summte ich vor mich hin. Es war eine Zeile aus meinem Lieblingslied der Böhsen Onkelz. Ich holte tief Luft, dann setzte ich den ersten Schritt. Ich spürte unter meinen Fingern das kalte Metall und schob mich langsam nach oben. Aus der Ferne hörte ich gelegentlich das Rauschen eines vorbeifahrenden Autos, aber ich sah keine Menschenseele weit und breit. Nach einer Weile blickte ich nach unten. Mein Fahrrad sah winzig aus, die ganze verdammte Welt sah winzig aus. Mein Herz raste wie bekloppt, ich bekam plötzlich Angst. Ich war gekommen, um zu springen. Und jetzt traute ich mich nicht. Ich kletterte mit zitternden Knien und schwitzigen Händen nach unten, setzte mich auf mein Fahrrad und fuhr nach Hause. Keine gute Idee, sich irgendwo herunterstürzen zu wollen, wenn man an Höhenangst leidet.

Natürlich erzählte ich niemandem von dieser Episode. Ich hätte mich in Grund und Boden geschämt, vor allem vor Jörg. Ich sprach auch mit niemandem über meine Angst, nach Hause zu gehen. Das blieb mein Geheimnis – und es sollte nicht das einzige bleiben. An meiner Fahrradstrecke lag eine kleine Gartensiedlung mit Holzhütten und Wohnwägen. Vor allem vormittags war hier kaum etwas los, und einer dieser Wohnwägen wurde zu meinem Versteck. Bei einem meiner Streifzüge hatte ich entdeckt, dass der Wagen nicht abgesperrt war. Im Inneren gab es einen Tisch, auf dem eine bestickte weiße Decke lag, und in einer Ecke stand eine Pritsche. Es roch leicht muffig, aber es war sauber.

Ich stahl mich manchmal schon morgens in die Kleingartenkolonie und ließ die Schule sausen. Dann machte ich es mir auf der Pritsche gemütlich und las Bücher wie »Wolfsblut« von Jack London oder Krimis, die ich aus dem Regal meiner Stiefmutter gegriffen hatte; manchmal schlief ich auch oder träumte einfach nur vor mich hin. Von den USA, einem Land, das für mich nach purer Freiheit klang.

Wenn mir meine Mutter hin und wieder ein Kuvert mit etwas Geld schickte, kaufte ich mir Magazine wie den Spiegel oder eine Tageszeitung, wenngleich ich schnell feststellte, dass mich diese Lektüre noch überforderte. Hauptsächlich aber steckte ich mein weniges Geld – mein Vater gab mir kein Taschengeld – in Essen. Ich belohnte mich damit. Es war ein Ventil: Wenn es mir schlecht ging, aß ich. Manchmal verdrückte ich ganze Packungen mit Fertigsalaten oder Würstchen.

Der Wohnwagen war der einzige Ort, an dem ich Ruhe hatte. Ich achtete immer darauf, ihn so zu hinterlassen, wie ich ihn vorgefunden hatte. Niemand sollte meine Anwesenheit bemerken. Mit der Zeit wurde ich mutiger und traute mich auch nachmittags dorthin, vor allem nach dem Fußballtraining, das ich in Rossdorf absolvierte. Fußball tat mir gut, auch, weil Training hieß, dass ich nicht zu Hause sein musste. Ich war schnell wie ein Pfeil und erzielte aufgrund meiner Schusskraft viele Tore – obwohl ich als Verteidiger spielte. Das gab mir einen gewissen Sonderstatus in der Mannschaft, auch wenn ich »der Fremde« aus Bruchköbel war.

»Tim«, sagte mein Trainer eines Tages, »ich möchte, dass du zum Probetraining für die hessische Landesauswahl kommst. Kannst du zu Hause um Erlaubnis fragen?«

Ich fuhr euphorisch nach Hause und erzählte meinem Vater, was der Trainer gesagt hatte.

»Auf keinen Fall«, entschied mein Vater, »erst wenn du bessere Noten nach Hause bringst.« Damit war das Kapitel Landesauswahl für mich erledigt. Bessere Noten brachte ich nicht nach Hause.

Mit seinem Verbot erreichte mein Vater nur, dass meine Wut weiterwuchs. In der Vergangenheit hatte es Abende gegeben, an denen ich mich zitternd vor ihm in meinem Zimmer verkrochen hatte. Inzwischen war ich aber fast so groß wie er und hatte immer öfter den Impuls, nicht mehr nur klein beizugeben, sondern mich endlich zu wehren.

Eines Abends war ich wieder mit Jörg und den Hooligans unterwegs gewesen. Als ich nach Hause kam, saß mein Vater vor dem Fernseher. Er musterte mich von oben bis unten, dann stand er auf und kam langsam auf mich zu. Noch bevor ich einen Ton sagen konnte, brüllte er: »Wo warst du so lange? Hast du getrunken?«

»Nein, habe ich nicht.«

»Lüg mich verdammt noch mal nicht an!«

Er trat noch näher an mich heran und schien zu einem Schlag auszuholen. Instinktiv tat ich das, was ich von Stefan gelernt hatte. Ich wich aus, mein Vater taumelte ins Leere, und ich nutzte seinen Schwung, um ihn zu Boden zu werfen. Er schlug neben dem Couchtisch auf und starrte mich ungläubig an.

»Bleib liegen«, stieß ich hervor, »bleib besser liegen!«

Dann stapfte ich an ihm vorbei auf mein Zimmer. Mein Vater hat es nie wieder versucht.

FALSCHER HASE

FÜR 4 PERSONEN

Dieses Gericht werde ich immer mit meiner Großmutter verbinden, es war mein absolutes Lieblingsgericht, jedes Mal, bevor ich sie besuchte, fragte sie mich, was sie für mich kochen solle. Ich wollte nichts anderes, sie versuchte, mich mit neuen Kreationen zu locken, aber ich blieb unnachgiebig. Unser Rezept ist ganz nah an ihrem, sie ließ die namensgebenden Eier weg, nur die getrockneten Steinpilze aus der Tschechei von Tante Erna, ihre Geheimzutat, sind nicht enthalten.

ZUTATEN

FALSCHER HASE

600

g gemischtes Hackfleisch

1

Ei (Größe L)

20

g Senf (mittelscharf)

15

g Ketchup

25

g Pankomehl

30

g Röstzwiebeln

3

EL frischer Majoran, gehackt

Salz, schwarzer Pfeffer, Fett für die Form

PILZRAHM

20

g Schalotte, fein gewürfelt

25

g Butter

20

ml dunkler Sherry

500

ml Sahne

15

g getrocknete Steinpilze

15

g getrocknete Pfifferlinge

2

TL Fischsauce, passiert

1

Prise Salz

KAROTTENPÜREE

300

g Karotten, geschält und klein geschnitten

50

ml Orangenöl

1

Msp. Piment d’Espelette

1

g heller Muscovado-Zucker

1

g Salz

30

g Butter

ERBSEN

30

g Butter

30

ml Gemüsefond

3

ml Zitronenöl

1

Spritzer grüner Tabasco

1

g Salz

200

g grüne Erbsen

KAROTTEN

200

g Karotten, geschält

25

ml Orangenöl

25

ml Rapsöl

2

g Zucker

1

g Salz

GARNITUR

Franzosenkraut

ZUBEREITUNG

Für den Falschen Hasen alle Zutaten miteinander vermengen und in eine gefettete Kastenform füllen, dabei darauf achten, dass keine Luftlöcher entstehen. Im vorgeheizten Ofen 15 Minuten bei 220 °C und 30 Minuten bei 140 °C backen.

Für den Pilzrahm die Schalottenwürfelchen in Butter anschwitzen, mit dem Sherry ablöschen und einmal aufkochen. Dann Sahne, Steinpilze und Pfifferlinge dazugeben und bis auf etwa 300 ml Flüssigkeit einköcheln lassen. Mit Fischsauce und Salz abschmecken.

Für das Püree alle Zutaten, bis auf die Butter, in einen Vakuum- oder Gefrierbeutel geben, vakuumieren oder mit möglichst wenig Lufteinschluss dicht verschließen. Bei 90 °C 3 Stunden im Wasserbad garen, dann entnehmen und in einem Mixer unter Zugabe der Butter fein pürieren. Bei Bedarf mit Salz und Zucker nachschmecken.

Für die Erbsen Butter und Gemüsefond zusammen aufkochen, das Zitronenöl dazugeben und mit Tabasco sowie Salz abschmecken. Die Erbsen in der Mischung schwenken, bis sie heiß sind.

Die Karotten zusammen mit den Ölen sowie den Gewürzen in einem Gefrier- oder Vakuumbeutel einschweißen und im Wasserbad bei 80 °C etwa 2 Stunden garen. Dann herausnehmen, abtropfen lassen und in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Alle Bestandteile gemeinsam servieren.

2

AUF DEN STRASSEN BERLINS

Kurz nach meinem 15. Geburtstag zog ich zurück nach Berlin. Ich verbrachte Stunden damit, ziellos durch den Wrangelkiez zu laufen und am U-Bahnhof Schlesisches Tor herumzulungern. Dort fielen mir immer wieder zwei Jungs auf, die Bomberjacken mit dem Schriftzug »36Boys« trugen. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, aber die beiden strahlten eine Stärke aus, die mich faszinierte. Egal, wer oder was die »36Boys« waren, da wollte ich mitmachen – und es sollte nicht lange dauern, bis es so weit war.

Treffpunkt war am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Es war ein Samstagnachmittag, die kleine Gruppe von acht Leuten, die sich nach der Schule vor der U-Bahn-Station an der Ecke Reichenbergerstraße versammelte, war bereits komplett. Ich war der Letzte, der dazustieß. Die Anspannung war deutlich zu spüren, als wir über die Kreuzung zu einem Spielplatz neben einem grauen Wohnblock gingen.

Heute war ich dran. Wir legten unsere Jacken ab, machten ein paar großkotzige Sprüche und lockerten unsere Schultern wie Boxer vor einem Kampf, um unsere Nervosität zu überspielen. Bei einem normalen Straßenkampf hat man für so etwas keine Zeit. Da geht alles ganz schnell.

Muci sah uns fragend an, und als wir nickten, drückte er auf die Stoppuhr: »Los!«

Ich sprang auf Hassan los und verpasste ihm ein paar Haken. Danach prügelte ich mich mit Erkan herum, was eine Weile ganz gut lief. Aber dann hängte sich Hassan von hinten an meine Gurgel, und irgendwann bekam ich einen so gewaltigen Schlag ab, dass ich in Deckung gehen musste, aus der ich nicht mehr hochkam. Erkan prügelte immer weiter auf mich ein, und auch wenn ich seine Fäuste relativ gut abwehren konnte, traf mich ein Schlag direkt am Jochbein. Danach lag ich nur noch im Gras und schrie: »Schluss jetzt, hört auf mit dem Mist!«

Muci rief »Break!« – und es war vorbei. Ich rappelte mich auf und tastete mein Gesicht ab, um zu prüfen, ob etwas gebrochen war. Ich hatte eine Platzwunde über dem Auge, sonst schien alles heil. Dann gaben wir uns feierlich die Hand. Dass ich jetzt ganz offiziell ein 36Boy war, daran dachte ich in diesem Moment nicht. Mir tat einfach nur die Fresse weh.

Zustande gekommen war der Kontakt zu den 36Boys nach meiner Rückkehr nach Berlin ziemlich schnell. Weil ich in der Schule wie üblich Probleme machte, wurde ich dazu verdonnert, mich am Kottbusser Tor bei einer Einrichtung zu melden, die sich um verhaltensauffällige Jugendliche kümmerte. Es war eine Sammelstelle für Spezialisten wie mich – Kool Savas, der Rapper, war damals auch mit dabei. Da am Kottbusser Tor auch der Treffpunkt der 36Boys war, sah ich die beiden Jungs von der U-Bahn-Haltestelle wieder. Eines Tages, als wir nebeneinander an einer Dönerbude standen, sprach ich sie an: »He, ihr wohnt doch auch hinten am Schlesischen Tor.«

»Wieso auch?«, kam zurück, »ich hab dich dort noch nicht gesehen.«

»Ich habe die letzten Jahre bei meinem Vater in einem Kaff in der Nähe von Frankfurt gewohnt«, antwortete ich, »jetzt wohne ich bei meiner Mutter in der Wrangelstraße.«

»Bist du Deutscher?«

»Ja.« Die beiden musterten mich ganz genau.

Über Paco und Taher lernte ich mit der Zeit auch andere Mitglieder der Gang kennen. Meine ersten richtigen Kumpel bei den 36Boys waren Killa Hakan und Eser. Die beiden hatte ich eigentlich auch als Gegner für mein Aufnahmeritual ausgewählt. Killa Hakan und Eser waren aber nicht nur meine Freunde, sie galten auch als zwei der gnadenlosesten Typen in der Gang. Eser war ziemlich intelligent und ein knallharter Fighter, jemand, den man unbedingt an seiner Seite haben wollte, wenn es hart auf hart kam.

Aber er hatte abgelehnt. Er meinte, wir würden uns zu gut verstehen, als dass er sich mit mir prügeln wollte. Auch Muci, neben Kenan einer der beiden Anführer der 36Boys und später ein enger Freund, winkte ab: »Tim, bist du bescheuert? Die beiden prügeln dich zu Brei. Es geht hier nicht um Freundschaft, sondern darum, dass du einigermaßen durch die Nummer kommst.«

Muci bestimmte, dass ich mit Erkan in den Ring stieg, den zweiten Gegner konnte ich selbst wählen. Ich blickte mich um und zeigte auf einen Typen, den ich aus irgendeinem Grund nicht leiden konnte: »Hassan!«

Nach dem Fight verabschiedete ich mich schnell von den Jungs, um meinen Cut versorgen zu lassen. Ich landete in der Notaufnahme des Urban-Krankenhauses. Dort klebte mir ein schlecht gelaunter Arzt die Wunde über meinem rechten Auge mehr schlecht als recht zu.

Meiner Mutter konnte ich natürlich nicht sagen, was vorgefallen war. Sie hatte ohnehin keine Ahnung von meinem Leben und konnte sich auch nicht vorstellen, dass ihr Sohn nun Teil einer türkischen Jugendgang war.

»Was ist denn passiert?«, fragte sie erschrocken, als sie mich mit meinem Pflaster im Gesicht nach Hause kommen sah.

»Ich bin auf der Treppe in der U-Bahn ausgerutscht«, antwortete ich.

Sie glaubte mir. Als ich am nächsten Tag aufwachte, hatte ich nicht nur ein mächtig geschwollenes Auge, sondern auch der Rest meines Gesichts war komplett blau verfärbt.

Als ich später am Kottbusser Tor einigen 36ers über den Weg lief – sie hatten die Gang gegründet und waren ein paar Jahre älter als die 36Boys – musterten sie mich und meinten: »Das sollen deine Freunde sein, die dir so etwas antun?«

Die 36ers hatten kein Aufnahmeritual. Man gehörte dazu, oder man gehörte nicht dazu. Wollte man den 36Boys beitreten, musste man drei Minuten Kampf überstehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir dachten: »Das muss so sein.« Es war Ende der 1980er-Jahre, und wir sahen »Colours – Farben der Gewalt«, den Film über die Bandenkriege der Bloods und Crips in Los Angeles, so oft, dass wir die Dialoge mitsprechen konnten. Wir fanden auch, dass das Aufnahmeritual seine Berechtigung hatte. Es ging um die elementare Frage: Was machst du, wenn die anderen in der Überzahl sind? Läufst du weg, oder bleibst du stehen? Wenn einer das Aufnahmeritual durchhielt, wussten die anderen: Auf den können wir uns verlassen.

Das war auch der Grund, warum ich dabei sein wollte. Waffen oder Drogen mochten eine gewisse Faszination haben, aber für mich war das Wichtigste die Idee einer gemeinsamen Sache und der Schutz einer Gruppe. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ich bei den Hooligans in Frankfurt ansatzweise erlebt hatte, wurde hier noch viel deutlicher spürbar.

Wir hatten nichts außer uns und der Identifikation mit unserem Stadtteil. Kreuzberg gegen den Rest der Welt. Wir hatten keine Vision, keine Perspektive, unser größter Stolz war es, uns als Gruppe zu profilieren. Wir teilten alles. Wir beschützten einander. Und vor allem: Wir hatten Macht.

Das Kerngebiet der 36ers war die Gegend um das Kotti, aber das komplette Territorium der Gang erstreckte sich südlich bis zum Hermannplatz in Neukölln und westlich bis zur Kurfürstenstraße an der Grenze zu Tiergarten. Die Gang bestand zum größten Teil aus Jugendlichen mit türkischem Wurzeln und war in den Achtzigerjahren gegründet worden. Den Namen hatte die »erste Generation« der Gang einfach von dem Berliner Postzustellbezirk, in dem sie wohnten, abgeleitet: Südost 36.

Über die Stärke der 36Boys kursierten die wildesten Gerüchte. Manche schätzten die Gruppe auf ein paar Hundert, in Wirklichkeit bestand der harte Kern aber aus maximal 30 Jungs. Einige, die damals dabei waren, behaupten heute, wir seien auch politisch motiviert gewesen. Aber aus meiner Sicht stimmt das nicht. Wir waren weder rechts noch links, und es war uns auch egal, ob jemand anders rechts oder links war. Wenn uns einer nicht gestört hat, hat er uns nicht gestört. Aber wenn uns jemand provoziert hat und Stress haben wollte, dann hat er den auch gekriegt. Es ging uns vor allem darum, Präsenz zu zeigen, und Stärke, und unser Revier zu markieren.

Auch der familiäre Hintergrund war nicht so wichtig. Es gab in der Gruppe Kurden, christliche Türken, muslimische Türken und Graue Wölfe, einige Araber, einen Griechen – und einen Deutschen. Unter uns hat das nie eine Rolle gespielt. Deine Familie konnte bei den Grauen Wölfen sein, trotzdem war dein bester Kumpel ein Kurde. Wir wollten das nicht ausdiskutieren und sagen: Du bist das und Ich bin das. Wir kannten teilweise nicht mal unsere Nachnamen. Es ging nur darum, sich aufeinander verlassen zu können. Du wusstest einfach: Diesen Typen kann ich vertrauen. Da rennt keiner weg und lässt dich im Stich.

Dass nun auf einmal ein Deutscher bei den 36Boys war, stieß allerdings nicht überall auf Gegenliebe. Turan, der ältere Bruder von Kenan und einer der Anführer der 36ers, ließ mich das zu Beginn oft spüren. Wenn wir uns im Jugendclub trafen, zeigte er auf mich und sagte: »Der da soll sich verpissen!« Andere verteidigten mich daraufhin, denn sie kannten und respektierten mich. »Lass mal Turan. Der ist in Ordnung!«

Es hätte keinen Sinn gehabt, sich mit ihm anzulegen, Turan hätte mich zerlegt. Seine latente Aggression war unangenehm, aber mit der Zeit legte sich auch das. Immerhin hatte ich genug Gelegenheiten, mich zu profilieren.

So kam eines zum anderen. Ich wurde 36Boy und hing mit den KGB-Jungs rum, der mit Abstand coolsten Sprayertruppe von Kreuzberg, deren Abkürzung für Kings get best stand. Sie waren von den 36Boys voll akzeptiert und wurden von uns geschützt. Ich war damals überzeugt, eine kreative Ader zu haben, und verpasste mir den Sprayernamen ask2, den ich von einem Pariser Sprayer namens ash2 ableitete. Dass der Name mit einer Zahl endete, fand ich besonders beeindruckend. Eigentlich hatte ich den Namen Psycho gewählt, aber es gab bereits einen der 36Boys, dem sie diesen Namen verpasst hatten. Er war ein Typ, der so viel quatschte, dass die meisten nur eine Antwort für ihn parat hatten: »Psycho, Alter!«

Ich musste mir also einen neuen Namen suchen. Ask2 passte irgendwie ganz gut zu mir. In meinem Kopf schwirrten ständig irgendwelche Fragen herum, und außerdem sprayte ich den Buchstaben k einfach gerne.

Große Writer und Graffiti-Künstler waren die wenigsten von den 36Boys, weswegen mancher gute Sprayer in die Gang kam, ohne das Aufnahmeritual bestehen zu müssen. Bei Typen wie B-Boys oder Rappern reichte die Kunst. Wir waren ja eine Generation, die komplett von Amerika und Rapmusik beeinflusst war. Wir wuchsen auf mit Nike-Sneakern, Fast Food und dem großen Traum, eines Tages in New York zu leben. Wir hörten Run DMC und Grandmaster Flash und gingen auf Hip-Hop-Jams, auch wenn mich Musik in Wahrheit nur am Rande interessierte. Das Breakdancen fand ich zwar beeindruckend, aber ich war vor allem wegen der Schlägereien da.

Meine Graffitis waren eher dilettantisch. Wenn ich heute so kochen und Teller anrichten würde, wie ich damals gesprüht habe, dann wäre ich wahrscheinlich nur einer unter den vielen, vielen Köchen des Landes. Mehr aber auch nicht.

Zum Sprayen gingen wir oft zu einem Betonstreifen in der Ghetto-Hochhaussiedlung am Halleschen Ufer, den wir »Hall of Fame« nannten. Wenn wir eine Wand machten, dann lief das alles unter höchster Geheimhaltung ab. Wir nahmen keine U-Bahn oder S-Bahn, weil man immer kontrolliert werden konnte, gerade wenn man mit einem Military-Rucksack durch die Gegend lief. Am besten fuhr man gleich mit dem Fahrrad.

Auch beim Graffiti ging es vor allem darum, sein Gebiet zu markieren. Der Name verlieh einem eine Identität, wenngleich nur Insider wussten, wer wirklich hinter einem »Tag« steckte. Natürlich gab es uns auch einen Kick, etwas Verbotenes zu tun. Ich habe später einmal gesagt, dass sich die Philosophie meiner Küche auch von diesen anarchischen Elementen meiner Kreuzberger Jugend ableitet: Nicht so zu handeln, wie es von einem erwartet wird. Das Sprayen bescherte mir damals jedenfalls ein ziemlich gutes Gefühl, selbst wenn ich nicht der große Picasso war. Ich bin in meinem Leben auch nur einmal dabei erwischt worden, und an dem Tag brachte mich die Polizei netterweise sogar nach Hause.

Wir hatten gerade eine Wand gemacht und saßen im Görlitzer Park. Ich hatte, wie meistens, einfach ask2 in gelben Buchstaben mit grünem Rand aufgesprayt, nichts worauf man mördermäßig stolz sein müsste. Die Dosen steckten noch in meinem Rucksack, als wir im Park auf ein paar von den »36Juniors« trafen. Sie waren die dritte Generation der 36ers und im Schnitt zwei Jahre jünger als wir. Zwei Jahre sind in diesem Alter ein ganzes Leben.

Wir erzählten den Juniors von der Wand, die wir gemacht hatten, und alberten eine Zeit lang gemeinsam rum. Irgendwie entging mir, dass sich einer der kleinen Scheißer eine meiner Dosen geschnappt und begonnen hatte, auf einer Wand rumzuschmieren. Ich rief ihm noch zu: »Lass das!«, aber da sah ich bereits einen Mann auf einem Fahrrad vorbeirollen. Ich wusste sofort, dass das ein Zivilbulle war. Mit der Zeit bekommt man einen siebten Sinn für diese Sachen. Im nächsten Augenblick kamen schon drei Polizeiwannen in den Park gerauscht, aus denen mindestens zehn Bullen in voller Montur sprangen und schrien: »Auf den Boden!«

Da lagen wir dann im Dreck des Görlitzer Parks. Als sie mich erkannten, meinten sie grinsend: »Na, Tim, schmierst du jetzt mit kleinen Jungs Wände voll?«