5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch habe ich für alle Eltern und Pädagogen geschrieben. Und ein bisschen für alle, die mit Kindern zu tun haben. Denn Kinder sind unsere Zukunft und es lohnt sich, in die Zukunft zu investieren. Das Buch ist eine EINLADUNG sich einzulassen auf Kinder - und auf sich selbst und die eigene Geschichte. Denn nur im KONTAKT mit sich und anderen entstehen LÖSUNGEN. Lösungen, die weit über die momentanen Erziehungs- und sonstigen Schwierigkeiten hinausgehen. Wenn Sie die Botschaft dieses Buches in sich hineinlassen, werden Sie nicht nur Ihre "Erziehungsprobleme" mit anderen Augen sehen, sondern Sie werden auch einen anderen ZUGANG zu Kindern entdecken und darin GLÜCK und INNEREN REICHTUM finden. Versprochen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

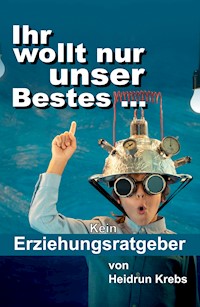

Ihr wollt nur unser Bestes …

Kein

Erziehungsratgeber

von Heidrun Krebs

Copyright: © 2017: Heidrun Krebs

Umschlag & Satz: Erik Kinting –www.buchlektorat.net

Titelbild: © Sunny studio (fotolia.com)

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.deabrufbar

Das Buch

Ihr wollt nur unser Bestes, aber das geben wir euch nicht. Mit diesem Satz aus ihrer friedensbewegten Jugendzeit legt die Autorin ebenso charmant wie gezielt den Finger in die Wunden zeitgenössischer Pädagogik. Herausgekommen ist dabei ein glühendes Plädoyer für einen liebevolleren Umgang mit unseren Kleinen und Größeren sowie deren Macken – und ein Blick aufsGanze.Der Leser ist dazu eingeladen, den Zeigefinger zu senken und sich von dem Gedanken zu verabschieden, dass er oder irgend ein anderer esbesserweiß. Stattdessen entführt sie ihn in seine eigene, persönliche Lebenswelt und in die der ihm anvertrauten Kinder. Sie bringt diese beiden Lebenswelten zusammen zu einer gemeinsamen, in welcherBegegnungstattfindet und voneinander gelernt werden darf.

Es handelt sich dabei um eine Art „Happy News“ für Eltern, Pädagogen und alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben: Es istanders,als Sie bisher dachten, und es istleichter.

Auch wenn das Buch tatsächlich kein Ratgeber ist – genau genommen sogar das Gegenteil davon – so sind darin doch zahlreiche Hinweise versteckt, wie es gehen kann oder auch nicht. Die Autorin weiß, wovon sie redet. Sie ist seit 30 Jahren als Pädagogin und seit 20 Jahren als Familientherapeutin unterwegs im Dienste einer besseren und friedlicheren Welt und hat selbst zwei „richtige“ Jungs.

Dieses Buch ist meinem verstorbenen Vater gewidmet, der mich in einem tiefen Vertrauen groß werden ließ und der selbst nicht wusste, was das Beste ist. Doch, er wusste es. Und er wusste es auch für seine vielen Schüler, die er als Lehrer begleitete – als ein Lehrer, den man sich heute für unsere Kinder nur wünschen kann.

Ich widme das Buch den Kindern, denen das Beste von Medizin, Psychologie und Pharmaindustrie für ihre Entwicklung angedeiht. Ich glaube fest anDich,und wenn Du endlich auch damit anfängst, dann sind wir schon zu zweit!

In großer Dankbarkeit widme ich es auch meinem verstorbenen Lehrer Prof. Dr. Martin Kirschenbaum (USA) sowie seiner Frau Inger, die hoffentlich noch lange in der Lage ist, etwas von seinem Wissen, seiner Herzenswärme und seinem Humor in die Welt zu tragen. Ich tue es hiermit auch. Natürlich geht mein Dank auch posthum an Virginia Satir, die „Mutter der Familientherapie“, die Martin auf die große Reise geschickt hat, um ihre Herzenslehre auf der Welt zu verbreiten. Er hat sein Eigenes dazu getan, und es ist etwas wirklich Großes daraus entstanden.

Das Buch habe ich für Jennifer geschrieben. Ihr richtiger Name ist anders. Und für die vielen anderen Menschen, die ich ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten durfte und denen ich dafür sehr dankbar bin.

Ich danke meinem Mann und meinen beiden Jungs sowie meiner Mutter für die Geduld, die fleißige Mithilfe und die zahlreichen Anregungen bei der Entstehung dieses Buches.

Zu diesem Buch

Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch eines wissenschaftlichen Werkes. Es beruht auf nichts anderem als 30 Jahren pädagogischer und familientherapeutischer Arbeit – also aufErfahrung.Es lädt auch Sie dazu ein, die beschriebenen Themen zuerfahren,zuerspürenund die Wirkungen davon im Alltagauszuprobieren.

Das Buch istkein Ratgeber, eher das Gegenteil davon. Auch wenn ich mir an ein paar Stellen den einen oder anderen Ratschlag nicht verkneifen kann, lade ich Sie dazu ein, dem Ganzen nur zu folgen, wenn es sich gut anfühlt.Was richtig ist, fühlt sich gut an –im tiefsten Inneren. Nicht an der Oberfläche, dort wo wir mit unserem Verstand hinkommen und wo das angesiedelt ist, was andere für richtig halten.

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort

Kindheit im industrialisierten und globalisierten 21. Jahrhundert

Förderung – Ihr wollt nur unser Bestes …

Förderung pränatal bis postpubertär

„Störungen“ – AD(H)S, Entwicklungs-, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten

Diagnostik – vom Weg ins Kranksein

Schubladendenken

Die perfekten Eltern

Patentrezepte

Ratschläge sind auch Schläge

Erziehungskonzepte und Wirklichkeit

Das Leben ist klüger

Der Wunsch, geliebt zu werden

Das Selbstbild – der Selbstwert

Balsam für die Seele

Vom Guten des Schlechten – alles Menschliche macht Sinn

Inhalt und Beziehung

Potenziale erkennen, Talente entfalten

Eine kleine Entwicklungsgeschichte

Die Familie – Nährboden für gesundes Wachstum

Gehalten werden in Liebe

Der „Rucksack“ – Mitbringsel aus der Vergangenheit

Die Elternbeziehung – so fängt alles an

Besondere Familienformen

Vom Umgang mit sich selbst und anderen

Liebe und Lebendigkeit – Grundlagen der Menschlichkeit

Vom Umgang mit Unterschieden

Fehler gehören zum Menschsein

Gesunde Autorität anstelle von autoritärem Gehabe

Im Gespür mit sich selbst bleiben

Lebens- und Beziehungsphasen

Für Pädagogen, Berater und Therapeuten

Lösungen

Eine Beziehung herstellen/Joining

Positive Ressourcen finden

Den Spurrillen des Problems folgen/Tracking

Positives (Um-)Deuten/Refraiming

Kommunikation

Wahrnehmungsmuster

Regeln

Grundeinstellungen und Werte

Glaubenssätze

Herkunftsfamilie

Peoplemaking – oder wie Menschen sich verändern

Noch was für Pädagogen, Berater und Therapeuten

Für alle, die mit Kindern zu tun haben

Lieber Paul

Nachwort:

Literatur/Anmerkungen

Vorwort

„Ihr wollt nur unser Bestes, aber das geben wir euch nicht“ – dieser Spruch zierte in meiner friedensbewegten Jugendzeit ein Transparent, das aus dem Fenster irgendeiner Studenten-WG in meiner Heimatstadt hing und mir damals schon Anlass zu langem Nachdenken gab.

Alle Eltern, die ich kenne (in 20 Jahren Familientherapie habe ich viele wirklich kennengelernt), wollen das Beste für ihre Kinder. Meine eigenen natürlich auch, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Trotzdem traf mich dieser Spruch bis ins Mark, und ich erkannte schon damals eine tiefe, auch persönlich gefärbte Wahrheit darin, die mich bis heute nicht losgelassen hat.

Was ist das Beste? Wie erreichen wir das Beste für unsere Kinder? Und sehen unsere Kinder das Beste auch als solches an? Was hielten unsere eigenen Eltern für das Beste? Und deren Eltern und Großeltern? Was halten Eltern in Papua-Neuguinea für das Beste? Oder in den Kriegs- und Krisengebieten der Erde?

Wie kommt es, dass wir als Eltern nicht selten das Gefühl haben, genau dieses Beste sei unseren Kindern irgendwie nicht recht? Und dass mancher von uns noch heute böse auf seine Eltern ist, weil eben dieses Beste wohl doch nicht gut genug war?

Wie kommt es, dass unsere Kinder das Beste manchmal nach dem Motto verkehren:Ihr wollt nur unser Bestes, aber das geben wir euch nicht?

Was ist aus den Idealen unserer Eltern geworden? Haben sie das Beste aus uns herausgeholt? (Was ist dann noch drin in uns?) Sind sie glücklich und zufrieden mit dem Ergebnis und sind wir es auch? Was davon möchten wir unseren eigenen Kindern weitergeben? Was davon passt vielleicht für eine andere Generation oder für andere Menschen, auf jeden Fall für uns selbst (oder auch nicht?), aber nicht wirklich für dieses eine Kind, das wir vor uns haben? Was prägt uns in unserer Auffassung, genau dieses oder jenes sei das Beste? Wie kommt es, dass unter Umständen schon Vater und Mutter unterschiedlicher Auffassung sind, wenn es darum geht, das Beste für das Kind zu definieren? Und dass sich die Auffassungen der Fachleute um ein Vielfaches scheiden? Lesen Sie mal eine Anzahl von Erziehungsratgebern oder ziehen Sie Fachleute aller Couleur mit Ihren „Erziehungsproblemen“ oder den „Entwicklungsproblemen“ oder „Verhaltensproblemen“ Ihrer Kinder zu Rate und schauen Sie, was passiert. Wird der Umgang mit Ihrem Kind dann leichter oder schwerer? Geht es dem Kind und Ihnen besser oder schlechter? Und was genau ist es, das die Sache verbessert oder verschlimmert?

Was ist es, was die heutige Pädagogik prägt? Was will sie erreichen, woher kommt sie, wohin geht sie?

Wohin wollen wir als Menschheit? (Und Kinder sind tatsächlich unsere Zukunft.) Anders gefragt, was ist das Beste für die Menschheit?

Ich weiß nicht, ob ich all diese Fragen in diesem Buch beantworten kann. Manche sicher schon, andere nur vorläufig und einige vielleicht gar nicht. Eines kann ich auf jeden Fall versichern: Dieses Buch wird Ihre Haltung gegenüber Kindern und gegenüber sich selbst und der Welt auf eine tiefgreifende Art verändern.

Meine Zeilen mögen manchmal ein wenig provokant oder gar respektlos erscheinen. Glauben Sie mir, ich habeganz großen Respekt vor ALLEN Menschen. Vielleicht haben Sie an der einen oder anderen Stelle das Bedürfnis, das Buch einfach wegzulegen.Tun Sie es nicht.Sie werden vielleicht erst später alles verstehen.

Kindheit im industrialisierten und globalisierten 21. Jahrhundert

Bevor wir die Dinge nun genauer betrachten, schauen wir uns an, was Kindheit heute so mit sich bringt. Kindheit ist heute anders als früher, und sie ist auch nicht überall auf unserem Planeten gleich. Wenn wir diese Tatsache außer Acht lassen und uns auf einFrüher war alles besseroderDamals waren Kinder noch… oderUnsere Eltern haben… berufen, dann verweigern wir die Tatsache, dass die Welt sich weiterdreht und Dinge sich nun mal verändern – mit neuen Voraussetzungen und neuen Herausforderungen.

Natürlich wäre es interessant, die Kindheit in Papua-Neuguinea zu beleuchten, wir könnten sicher tiefgreifende und gewinnbringende Rückschlüsse daraus ziehen. Vielleicht könnten wir uns dann auch den eigentlichen und einfachen Dingen im Leben widmen und die Welt (und die Kinder) nicht durch die Brille des fortgeschrittenen, selbstoptimierten und konsumorientierten Bürgers der Gewinnerseite unserer globalisierten Welt sehen. Interessant wäre es sicher auch, mit Familien aus Kriegs- und Krisengebieten ins Gespräch zum Thema zu kommen. Dort gibt es wohl andere Lebens- und Erziehungsideale als bei uns, und was uns als wichtig erscheint, dürfte dort als ausgesprochen banal gelten. Vielleicht könnten wir dann unseren Blickwinkel auf die eigenen Probleme und die unserer Kinder zum Positiven hin verändern.

Ich verzichte bewusst darauf, denn Sie möchten ja heute und hier mit Ihrem Leben und Ihren Kindern zurechtkommen und fragen sich, was denn nun das Beste sein soll, das Sie Ihren oder den Ihnen anvertrauten Kindern wünschen und das Ihnen fast jede Mühe wert ist – auch die, dieses Buch zu lesen.

Ich verzichte ebenfalls darauf, die Geschichte der Kindheit der letzten 50 oder 100 Jahre zu analysieren, obwohl wir dann sicher manches besser einordnen könnten und ein Gefühl davon bekämen, was unsere Vorfahren darin geprägt hat, uns ihren eigenen und persönlichen, aber auch gesellschaftlich geprägten Stempel aufzudrücken. Wir wären dann besser in der Lage, uns mit den Fehlern unserer Vorfahren auszusöhnen und das Beste aus dem zu machen, was sie uns gegeben haben – wissend, dass jede Generation ihre eigenen Fehler macht und dass wir alle Kinder unserer Zeit sind. Das würde es uns auch leichter machen, gnädig mit uns selbst umzugehen und uns die eigenen Unzulänglichkeiten zu verzeihen, nicht ohne an uns selbst zu arbeiten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wer mit sich selbst gnädig ist, dem fällt es leicht, auch Kindern gegenüber gnädig zu sein und ihnen nicht abzuverlangen, perfekt auf die Welt zu kommen und sich an unsere Vorgaben reibungslos anzupassen.

Ich beschränke mich also jetzt darauf, mit Ihnen einen Blick auf die Kindheit im „zivilisierten“ Teil der Welt des 21. Jahrhunderts zu werfen. Es handelt sich um einenkleinenBlick, um einen winzigen Ausschnitt des Ganzen. Der Sache könnte ich ein ganzes Buch widmen, aber dann käme ich nicht zu dem, was ich Ihnen eigentlich mitteilen möchte.

Ich lade Sie dazu ein, das Ganze nicht nur durchzulesen und mit Ihrem Verstand zu begreifen, sondern es auch mit Ihrem Herzen wahrzunehmen und sich einmal richtighineinzufühlen.Falls Ihnen dies schwerfällt, liegt es vielleicht daran, dass Sie es nicht gewohnt sind, zufühlen,statt zu denken. Das lässt sich aber mit ein wenig Übung ändern, und Sie können gewiss sein, dass sich die Qualität all Ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen augenblicklich verbessern wird, sobald Sie dazu umfassend in der Lage sind. Allezwischenmenschlichen Angelegenheiten sindGefühlsangelegenheiten! Erst recht die nahen Beziehungen innerhalb der Familie. Aber auch das Erzieher-/Lehrer- Kinder-Verhältnis. Und das Verhältnis zu Verwandten, Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und zu uns selbst. Wenn Sie darüber hinaus in der Lage sind, Ihre eigenen Gefühle als persönlich gefärbte Realität zu sehen und wissen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, die Dinge anders oder auchnoch anderszu betrachten oder zu fühlen, dann kommen Sie einigen wichtigen Dingen schon sehr nah, die Sie dazu bringen werden, tatsächlichdas Bestefür Ihre eigenen und die Ihnen anvertrauten Kinder zu tun.

Das Ganze könnte ich noch etwas vielschichtiger machen: Wirdenkennatürlich auch etwas zu unserem Gefühl, und umgekehrtfühlenwir etwas zu dem, was wirdenken.Aber ich will Sie nicht durch unnötige Kompliziertheit verschrecken.

Wenn ich kurz zurückblicke, um meine eigene Geschichte zu betrachten (bei meiner Familientherapie-Ausbildung hatte ich zum Glück sehr ausgiebig Gelegenheit dazu), dann bin ich sehr froh und dankbar. Dankbar bin ich nicht nur meinen Eltern gegenüber, sondern auch der Gesellschaft von damals. Denn man hat mir so manches erspart, womit heutige Kinder leben müssen.

Wenn ich nun einen winzigen Teil dessen beschreibe, wie Kinder heute aufwachsen, lade ich Sie dazu ein, die Sache aus der Sicht des Kindes wahrzunehmen und mit Ihrer eigenen Geschichte zu vergleichen. Um es Ihnen leichter zu machen, schlage ich vor, dass Sie sich zwei leere Stühle zurechtstellen – einen für den/die kleine(n) XY (also Sie als Kind) und einen für Ihr eigenes Kind oder eines, um das Sie sich gerade sorgen oder das Ihnen Schwierigkeiten bereitet oder für dessen Belange Sie sich einfach gerade interessieren. Sie können dann jederzeit mal auf einem der Stühle Platz nehmen, um sich in eine bestimmte Situation oder einen Lebensabschnitt hineinzuversetzen.

Ich verzichte bei meiner folgenden Beschreibung auf statistische Erhebungen und wissenschaftliche Beweise. Sie alle wissen, dass ich im Großen und Ganzen recht habe.

Also, was prägt die Kindheit im 21. Jahrhundert in unserer „westlichen“ Welt?

Auf jeden Fall ist Kindheit begleitet von einer wachsenden Zahl von möglichen Lebensentwürfen. Die klassische Familie von (leiblichen) Eltern und Kindern ist nur einer davon. Damit einher gehen zahlreiche mögliche oder tatsächliche Brüche in der Lebensgeschichte der Eltern und auch der Kinder – verbunden mit Verlust oder Angst vor Verlust und allem, was emotional dazugehört. Wenn Sie schon einmal eine Trennung von einem geliebten Menschen erlebt haben, wissen Sie, was ich meine. Da die Eltern dabei die Akteure sind und nicht die Kinder und da die Kinder sich in einer emotionalen Abhängigkeit zu den Eltern befinden (sie haben nun mal nureinenrichtigen Vater undeinerichtige Mutter), können wir uns vorstellen, welches Gewicht solche Brüche haben. Auch die Brüche in der früheren Lebensgeschichte der Eltern entfalten ihre Wirkung im Leben des Kindes, und zwar in Form ihrer emotionalen Auswirkungen und der aus ihnen entstehenden Glaubenssätze der Eltern. Dazu später mehr.

Hinzu kommt in vielen Fällen der Verlust vonHeimat.Wer in einem fremden Land lebt, kennt dieses Gefühl. Aber auch innerhalb eines Landes zwingt uns der Fortschritt häufig dazu, „mobil“ zu sein,unser gewohntes Umfeld aufzugeben, der Herkunftsfamilie weiträumig den Rücken zuzukehren, um dem Bruttosozialprodukt und unserer eigenen Rentenkasse (gehen wir mal davon aus, dass es so ist) zu dienen und unseren Kindern wie auch uns selbstdas Bestean Wohlstand zu bieten.

Das Beste an Wohlstand bietet Kindern von klein auf unzählige Spielsachen aller Art, die manch einer kaum ordentlich aufräumen kann. Der Fernseher gehört zum Leben wie später das Handy und der Computer. Die Geräte sorgen schon früh dafür, das Leben aus „zweiter Hand“ zu erfahren, bequem vom Sessel aus neue Bedürfnisse zu wecken und zu erfahren, wie das Leben sein sollte, könnte oder müsste.

Die riesige Zahl von Möglichkeiten, die der Wohlstand bietet, birgt eine ganze Menge an möglicher Zwietracht. Was schaffen wir an? Welches Fernsehprogramm schauen wir an? Wohin fahren wir in Urlaub? Wer erhält welchen Anteil am Wohlstand und wo wird gespart? Wie verbringen wir unsere Freizeit? Was essen wir? Mit Fragen dieser und ähnlicher Art verbringen viele Familien einen Großteil ihrer ohnehin kostbaren gemeinsamen Zeit – und zerstreiten sich dabei nicht selten. Die Unterschiede scheinen oft größer als die Gemeinsamkeiten. Es fühlt sich manchmal an wie ein Riss, der durch die ganze Familie geht.

Der ganze Wohlstand ist nicht umsonst zu haben, und viele Väter und Mütter rackern sich dabei bis an den Rand der Erschöpfung oder noch darüber hinaus ab. Der Familientherapeut Wolfgang Bergmann erwähnte einmal, er kenne kaum eine Familie, die nicht bis auf die Knochen erschöpft sei. Ich kenne gar keine – zumindest keine, bei der dies nicht wenigstens phasenweise der Fall ist.

Natürlich gibt es auch die Familien, die am Rande stehen und eine andere Art von Problemen haben. Es gibt eine ganze Menge davon. Sie rackern sich auf eine andere Art ab oder haben sich und ihre Kinder schon ein Stück weit aufgegeben. Vom großen Kuchen bekommen sie nur hier und da ein Stückchen ab, und tief in ihrem Herzen schmerzt derMangelihrer Kinder noch mehr als der eigene. Manch einer von ihnen glaubt, das alles nur ertragen zu können mit genügend Bier, Schnaps oder Zigaretten. Deren Kinder haben dannganz eigeneÜberlebensstrategien.

Im Zuge des Fortschritts und der immer höheren Bewertung vonLeistungundKonsumsind wir dazu übergegangen, es zur Tugend zu erheben, Kinder möglichst früh in staatliche oder sonstige Obhut zu geben. Für die Kinder ist dies in aller Regel mit heftigem Verlust und Trennungsschmerz verbunden. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten wir uns mal fragen, ob dieBindungan die Eltern wirklich geglückt ist. Diese Bindung ist es nämlich, die unsere Fähigkeit, zu lieben und uns zu binden, zu verlässlichen Partnern, Eltern und Staatsbürgern zu werden, in entscheidendem Maße prägt. Sie können sicher sein, dass dieser Schmerz sich nicht nach der „Eingewöhnungszeit“ in der Einrichtung erledigt hat.

Auch ich weiß natürlich, welchen Zwängen wir ausgesetzt sind oder glauben, ausgesetzt zu sein und aus welchen guten Gründen wir so handeln, wie wir handeln. Trotzdem möchte ich dazu einladen, den Schmerz der Kinder einmal wirklich wahrzunehmen! Ich möchte weder an dieser Stelle noch anderswo in diesem Buch irgendeine Art von Ursachenforschung betreiben oder Ihnen in Ihr Leben und Ihre Entscheidungen hineinreden – ich lade Sie einfach dazu ein, herauszufinden,wie es wirkt.

Kinder sind also meist früh gezwungen, sich von ihren Eltern und ihrem gewohnten Lebensumfeld zu trennen, sich in verschiedene Lebensrealitäten einzufinden und mit verschiedenen Bezugspersonen zurechtzukommen, sich selbst und eigene Befindlichkeiten zurückzunehmen und sich um jeden Preisanzupassen. Ich will das nicht nur schlecht reden, werde jedoch noch auf die Kehrseiten der Fremderziehung zu sprechen kommen. Mit der Anpassung ist das so eine Sache. Je mehr Kinder (oder auch Erwachsene) auf einem Haufen sind, desto mehr davon ist nötig, damit das Ganze funktioniert. Stellen Sie sich mal einen ganz normalen Dreijährigen vor, der wie alle kleinen Kinder noch in der glücklichen Lage ist,ganzin seiner Realität und in seiner Emotion zu sein und der geradeganz wütendist, weil etwas Bestimmtes nicht nach seinen Vorstellungen funktioniert. Seine Mutter kann ihn trotzdem lieb haben (sie ist ja auch seineMutter!), und wenn sie nicht unter Zeit- oder sonstigem Druck steht, kann sie das Ganze geduldig aussitzen, bis es sich erledigt hat. Wie sieht die Sache wohl im Kindergarten aus? Vielleicht ist es der kleine Paul, der gerade einen Riesen-Schreikrampf bekommen hat, weil er in einem Anflug von Ungeduld ein Spielzeug kaputtgemacht hat. Zu Hause ist so etwas kein Beinbruch – wenngleich Paul damit leben muss, dass er dieses Spielzeug wohl nicht mehr benutzen kann und dass die Mutter bestürzt oder auch ärgerlich ist, weil das Ding ja auch Geld gekostet hat. Sie wird aber (hoffentlich) die Kirche im Dorf lassen, den Paul trotzdem oder erst recht lieb haben – er ist ja gerade außer sich und braucht vielleicht eine Extra-Portion Zuwendung. Im Kindergarten ist die bestimmt wohlwollende, aber doch gestresste Erzieherin mit der Sache konfrontiert, die noch für eine ganze Anzahl anderer Kinder zuständig ist und deren Kollegin vielleicht gerade nicht greifbar ist. Sie soll dem immer noch wütenden Paul jetzt klarmachen, dass so etwas hier nicht gehe und dass das Spielzeug schließlich für alle da sei. Wenn der Paul so etwas öfter macht, ist er schnell nicht mehr ihr Freund, und sie findet ihn unerzogen, aggressiv, unangepasst, egozentrisch und einfach unmöglich mit all den Konsequenzen, die Sie noch kennenlernen werden.

Um der Anpassung auf die Sprünge zu helfen (ich behaupte, Kinder sind von Natur aussehrangepasst, manchmal mehr, als uns bewusst und lieb ist – aber das ist ein anderes Thema), gibt es eine ganze Anpassungs-Industrie. Es gibt Pillen und Kügelchen, Ratgeber auf Papier und Bildschirm, Logopäden, Ergotherapeuten, Psychologen und Psychotherapeuten, ganze Diagnostikzentren und sogar Kinderabteilungen in psychiatrischen Kliniken (das sind die Kliniken, die früher nur psychisch kranken Menschen zugänglich waren). Wohlmeinende Pädagogen erklären den Eltern (und Kindern) frühzeitig, was nicht in Ordnung ist und verweisen auf eben diese Möglichkeiten, die damit zur Realität für viele Kinder und deren ganze Familien werden.

Natürlich müssen alle, die mit dem Kind zu tun haben, bei dessen Anpassung an einem Strang ziehen, was den missionarischen Eifer auf allen Seiten in Hinblick auf die Verbreitung der eigenen Anpassungskonzepte bisweilen Blüten treiben lässt. Später mehr dazu.

Um Kindern das Beste an Sicherheit zu bieten, ist es selbstverständlich, dass nicht auf Bäume, sondern (wenn überhaupt, und dann natürlich unter Aufsicht) auf TÜV-geprüfte Klettergerüste geklettert wird und dass man zumindest an kühlen Regentagen aufgrund von Erkältungsgefahr nichts im Wald verloren hat – wenn man denselben nicht besser wegen der Zeckengefahr oder sonstigen Unwägbarkeiten oder einfach aus praktischen Gründen ganz meidet. Überhaupt sind Kinder weitgehend von öffentlichen Plätzen und aus der freien Natur verschwunden, und wenn wir Kinder ohne Aufsicht auf den Straßen und Spielplätzen herumlungern sehen, denken wir schnell an Vernachlässigung, erst recht wenn sie mal laut sind oder gar etwas anstellen. Die Anpassung findet also nicht mehr in freier Wildbahn statt, sondern hinter Mauern. Hinter den Mauern findet die Anpassung nicht mehr laut, bewegt, wild, voller Matsch und mit Streit und Versöhnung statt, sie ist gedämpft, gesittet und vom wachsamen Auge geschulter Erwachsener begleitet. Diese stehen mit ihren Anpassungsbemühungen unter einem nicht unbeträchtlichen selbst auferlegten Erfolgsdruck – nicht zuletzt, weil sie in ihrem Tun oder Nichttun unter der Beobachtung anderer geschulter und nicht geschulter Menschen stehen. Zum Arbeits-, Wohlstands- und Gefälligkeitsstress gesellt sich also der Erziehungsstress.

Unter so viel Stress scheint uns das Innehalten bisweilen schwierig bis unmöglich.

Wenn wir tatsächlich einmal innehalten, fühlen wir uns manchmal wie im falschen Leben – oder vielleicht im richtigen, wenn nur nicht dies und jenes wäre oder irgendjemand uns gerade das Leben schwer machen würde oder die Kinder bloß ein bisschenangepassterwären. Überhaupt scheint uns ein Innehalten auch ein wenig problematisch – wer weiß, was dabei herauskommt. Besser, wir muten uns nicht zu, uns selbst und die Menschen und Dinge um uns herum wirklich zuspüren.Wir bedienen uns lieber der zahlreichen Errungenschaften der Unterhaltungsindustrie, um uns abzulenken. (Interessanterweise bedienen wir uns auch der bekannten unterhaltungselektronischen Geräte, um „abzuschalten“ – einschalten zum Abschalten.) Wenn wir trotzdem innehalten, könnte es sein, dass wir in ein ungesundes Grübeln kommen, also doch lieber …

Zurück zum Besten. Natürlich soll dem Nachwuchs auch das Beste an Erziehung angedeihen. Da man als Eltern ja nicht einschlägig gebildet ist, überlässt man dies gerne zumindest in Teilen denjenigen, die mehr davon verstehen und beruflich darin geschult sind. Diesen klugen Menschen überlässt man dann am besten noch dasDenkenund verlässt sich ganz auf ihr Urteil, was denn nun das Beste für die eigenen Kinder sei – und für uns als Eltern womöglich auch noch.

Förderung – Ihr wollt nur unser Bestes …

Förderung – das ist das Stichwort für das Beste. Zunächst klingt es doch nicht schlecht, ein Kindfördernzu wollen. Ist es dem Grunde nach auch nicht. Außerdem habe ich Ihnen ja mehr oder weniger versprochen, Ihnen nicht reinzureden. Also, Förderung kann alles Mögliche sein. Ich würde sagen, am besten und ohne Nebenwirkungen fördern Sie ein Kind mitLiebeundVerständnis, denn davon kann man nie zu viel haben. Das ist aber wohl nicht gemeint, wenn wir im Sinne zeitgenössischer Pädagogik vonFördernsprechen. Wir wollen uns die Sache etwas genauer ansehen.

Förderung pränatal bis postpubertär

Zeitgemäße Förderung fängt (zumindest in den privilegierten Schichten) schon vor der Geburt an, mit Schwangerschaftsvorsorge, Eisen- und Vitaminpräparaten und klassischer Musik im Mutterleib. Um eine „gesunde“ Auslese zu treffen, werden nicht so gut gelungene Exemplare von Embryonen vorsorglich aussortiert oder dies den Eltern zumindest nahegelegt. Es folgen diverse Förderkurse für das erste Lebensjahr, beruhend auf den Vorstellungen kluger Leute, die wissen, in welchem Lebensmonat was zu funktionieren hat. Für jede Auffälligkeit oder nicht normgerechte Entwicklung setzt sogleich die passende individuelle Frühförderung ein, damit die echten oder vermeintlichen Defizite so schnell wie möglich ausgemerzt werden.

Im Kindergarten findet nichts ohne Sinn und Ziel statt. Jedes Spiel und jeder angeschaffte Gegenstand fördert dies oder jenes, nachzulesen in den Konzeptionen der Einrichtungen. Ich habe kürzlich an der Küchentür eines Kindergartens gelesen, was beim Aufenthalt in der Küche alles gefördert wird. Es war wirklich eine bemerkenswerte Liste.

Natürlich setzt rechtzeitig die schulische Frühförderung ein. Die Vorschulerziehung und das „spielende“ Fremdsprachen-Lernen kann manch einem nicht früh genug starten. Wem das alles nicht reicht, dem soll mit den oben genannten Anpassungs-Fördermöglichkeiten auf die Sprünge geholfen werden.

In Fördergesprächen werden die Eltern dazu angeleitet, diese mannigfaltige Förderung auch zu Hause dem Kind angedeihen zu lassen.

In einem kleinen Artikel unseres Lokalblättchens las ich im Januar des vergangenen Jahres (also rechtzeitig vor Beginn des nächsten Schuljahres), dass bereits fast jeder vierte ABC-Schütze in Therapie sei. Und dass die Eltern doch überprüfen mögen, was man noch nachlegen könne, damit die Kleinen den schulischen Anforderungen gerecht werden.

Vergessen wir nicht die sportliche, musische oder sonstige Förderung in der Freizeit. Manches Kind hat einen volleren Terminplan als ein Erwachsener, und die Eltern opfern ihre ohnehin schon knappe Zeit für die Organisation dieser Fördergeschichten. Alles nur zum Besten.

In der Schule angekommen, hat das Kind hoffentlich schon die ersten Schritte zum mathematischen und sprachlichen Verständnis erlangt und weiß, dass es von nun an (natürlich zum Besten) jeden Vormittag 4-5 Stunden still zu sitzen und am Nachmittag die Hausaufgaben ordentlich zu erledigen hat und dass man nicht traurig, allzu fröhlich oder gar wütend zu werden hat. Wenn nicht, gibt es auch hier Förderunterricht, Fördergespräche mit den Eltern, Schulpsychologen, Schulsozialarbeitern, und wenn das nicht reicht, Therapien verschiedenster Ausrichtung.

Wer zu den weniger privilegierten Schichten gehört, mag von einigem verschont bleiben, aber auch dieser „Mangel“ nagt an manchem tief im Untergrund. Ich erinnere mich gut an eine Mutter, die wirklich verzweifelt darüber war, dass sie es sich nicht leisten konnte, vier kleine Kinder zu Hause zu lassen, um mit dem ältesten Kind (mangels Auto mit öffentlichen Verkehrsmitteln) 90 km zur empfohlenen Therapie und zurückzufahren.

Spätestens in der Pubertät findet dann der Förderspuk oft ein jähes Ende – Ihr wollt nur unser Bestes, aber das geben wir euch nicht. Manch einer hat von so viel Bestem so sehr die Nase voll, dass er sich seinen wohlmeinenden Förderern völlig entzieht, ihnen sogar alles zum Gespött zu machen und ihnen zu zeigen scheint, dass man auf die ganze bisherige und zukünftige Förderung einfach pfeift. Dann können immerhin die Eltern sich mittels Elternberatungen und Pubertätskursen fördern lassen. Postpubertär kümmern sich dann die Ausbilder oder (für die immer noch nicht Angepassten) die überbetrieblichen Förderstellen um die restliche Förderung der noch nicht genug Geförderten, die man nicht selten mit staatlichen Auflagen zu ihrem Förderglück zwingt.

Wen wundert es, dass manch einer es zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht geschafft hat, seineigenesLeben in die Hand zu nehmen?

Es liegt mir fern, mich über solche Dinge lustig machen zu wollen. Ich möchte mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Ihnen sagen zu wollen, was Sie tun oder lassen oder fördern/nicht fördern sollen. Ich möchte Sie nur mit der Nase auf dieKehrseitedes Ganzen stoßen. Und ich möchte ein paar vielleicht unbequeme, aber hoffentlich doch anregende Fragen aufwerfen, deren Beantwortung ich in weiten TeilenIhnenüberlasse.

Damit Sie dabei nicht ins Schwimmen kommen, werde ich Sie im hinteren Teil des Buches noch ein wenig an die Hand nehmen undLösungenaufzeigen. Lösungen finden Sie aber auch quer durch dieses Buch, vor allem zwischen den Zeilen.

„Störungen“ – AD(H)S, Entwicklungs-, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten

Wir betrachten die Dinge jetzt mal vonhintenoder meinetwegen von der Seite.

Eines ist auf jeden Fall klar:Keine Förderung ohne dazugehöriges Problem. Wie erwähnt, schauen Fachleute früh mit geschultem Blick auf die kleinen und größeren Macken des Nachwuchses und legen gezielt den Finger in Wunden. Uneinsichtige Eltern werden dabei notfalls unter sanften Druck gesetzt.

Ich erlebe es erschreckend häufig, dass die Tageseinrichtung oder der Kindergarten sich nach wenigen Tagen einBildüber ein neues Kind (egal, wie alt es ist) gemacht hat und die besorgten Eltern mit diesem Bild konfrontiert. Statt das Kind erst mal ankommen zu lassen, es verschiedene Anpassungsstrategien ausprobieren zu lassen und mit ihm inKontaktzu treten, wirdgeurteilt.Nachdem das tatsächliche oder vermeintliche Problem identifiziert ist, geht es gleich ans Korrigieren – man will sein Geld ja nicht umsonst verdienen. Die Eltern werden auf die Seite genommen, informiertund instruiert, das Kind wird belehrt und bei Nichtbefolgen der Anweisungen bestraft oder mit Belohnungen manipuliert, meist noch bevor man eineBeziehungzum Kind aufgebaut hat. Um nicht alleine dazustehen, bringt man dasTeamhinter sich. So kann man sicher gehen, dass alle das gleiche Bild der Lage haben und in Hinblick auf die Anpassungs- und Förderbemühungen an einem Strang ziehen.

Natürlich müssen die Eltern frühzeitig mit ins Boot genommen werden, und sie werden beizeiten zuFördergesprächengeladen, wo sie das Bild der Lage unterbreitet und das vermeintliche oder tatsächliche Problem unter die Nase gehalten bekommen. Was folgt, ist meistens nicht die Beseitigung des „Problems“, sondern – wenn wir es ehrlich betrachten –allgemeine Ratlosigkeit.Warum das so ist, erfahren Sie noch. Da man sich die allgemeine Ratlosigkeit nicht eingestehen möchte, kommt schnell der Gedanke auf, dass das Problem vielleicht so groß sei, dass manandere Fachleutehinzuziehen müsse. Die Sorgen der Eltern um das Beste des Kindes und sein persönliches Fortkommen werden in der Zwischenzeit nicht kleiner, sondern größer. Wer so gebannt auf das (vermeintliche oder tatsächliche) Problem blickt, verliert leicht eines aus dem Auge:das Kind.So sollte es nicht verwundern, dass wir einer Sache den idealen Nährboden bereitet haben, um zu wachsen und zu gedeihen:dem „Problem“.

Wir schauen uns das Ganze nun etwas genauer an – und vergessen bitte nicht, uns auchhineinzufühlen!

Wir nehmen mal an, der kleine Paul wird öfter wütend und hat dem kleinen Oskar schon dreimal eine übergebrezelt, beim letzten Mal ist Oskar dabei unglücklich gestürzt und hat sich das Köpfchen aufgeschlagen. Dessen Mutter hat sich schon beschwert, was auf die Erzieherinnen einen gewissen Dringlichkeitsdruck ausübt. Im Kindergartenteam wird man sich schnell einig, dass Paul als AGGRESSIV einzustufen ist. Man ist sozial und fragt sich daher, WARUM Paul so aggressiv ist. Einige übergeordnete Fragen lässt man lieber außen vor. Es liegt ja nicht am Kindergarten und lässt sich auch nicht ändern, wie früh und warum Kinder dorthin gebracht werden, wie groß die Kindergruppe ist oder wie gut die Kindergartenstruktur zum kleinen Paul passt. Da man selbst wohl weiß, dass man eine exzellente Ausbildung genossen hat und darüber hinaus die Kolleginnen das Problem genauso sehen, kann man einige weitere Warum-Fragen gleich beiseite legen. Man sinniert also im Team, ob der Paul wohl zu Hause eine schlechte Erziehung genießt, ob die Mutter überfordert oder der Vater ständig betrunken oder auf der Arbeit ist, ob die Eltern dem Paul keine Aufmerksamkeit schenken oder ihn gar verprügeln. Vielleicht leben die Eltern in ständigem Streit oder gar in Trennung? Oder es gibt daheim bei Paul keine Struktur und keine vernünftigen Regeln, wie soll er sich da in den Kindergartenalltag einfinden? Oder ist Paul vielleicht hyperaktiv? So, wie er durch die Flure fetzt und sich nicht einmal im Morgenkreis ordentlich auf den Stuhl setzen kann, ist das doch naheliegend.

Man beschließt also, Pauls Mutter erst mal mit dem Problem zu konfrontieren. Naturgemäß ist diese zunächst geschockt (MeinPaul?), dann könnten gewisse Überlebensmechanismen in Gang treten. Sie könnte sagen:Zu Hause ist er ganz andersoderDer Oskar ist auch nicht so ohneoderAch, wir haben doch schon alles probiert, er ist einfach kaum zu bändigenoderWissen Sie, es war so eine schwere Geburt, von Anfang an war der Wurm drin – vielleicht hat der Paul einen frühkindlichen Hirnschaden?Oder die Mutterkönnte sich vorsichtshalber gleich auf die Seite der Erzieherinnen schlagen, etwa so:Ja, zu Hause ist er genauso – lesen Sie ihm ruhig die Leviten und bestrafen Sie ihn ordentlich, damit er endlich mal was merkt.Oder sie reagiert mit vorauseilendem Gehorsam:Ja, gut dass Sie mir das sagen – bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Paul bekommt dann mittags keinen Nachtisch, wenn er so was macht.Sie könnte natürlich auch auf stur schalten und sich zu keinerlei großen Aussagen herablassen, was mit Sicherheit die Bemühungen der Erzieherinnen um Erklärungen intensivieren würde. Sie könnte das Ganze auch als Angriff werten und gleich zum Gegenangriff übergehen:Was ist das denn hier auch für ein Chaosladen, mit so einem Durcheinander kommt der Paul niemals zurecht.Weiter mit Anklage:Ihr schaut ja nur auf ihn, wisst ihr überhaupt, wie der Streit mit dem Oskar zustande kam oder was der Oskar gestern gemacht hat?Oder, eine kleine Ablenkung gebrauchend:Er kam schon zum dritten Mal ohne Jacke nach Hause.Vielleicht würde sie es für klug halten, zu beschwichtigen:Ach ja, er ist schon ein kleiner Bengel, aber in Wirklichkeit ist er doch so ein lieber Junge.

Egal, ob sich die Fronten gleich oder später verhärten, eines ist bestimmt erreicht: Der Dreh- und Angelpunkt des Gespräches ist Pauls „Aggressivität“. Wenn die Mutter das anders sieht, wird sie mit zahlreichen Beispielen konfrontiert, die sie eines Besseren belehren. Man muss ja schließlich zusammenarbeiten, damit Pauls Aggressionen aufhören. Nach Hause trägt die Mutter wahrscheinlich – sie will ja nur das Beste – eine ganze Menge Sorgen, die sie über die ganze Familie ausschüttet. Pauls Vater wird nach der Arbeit über dessen Aggressivität in Kenntnis gesetzt und zu Stellungnahmen genötigt. Paul wird befragt, warum er denn so böse sei, und wenn Paul Geschwister hat, geben diese vielleicht auch noch ihren Senf dazu. (Kloppt sich Paul nicht auch ständig mit seinem Bruder?) Der Vorschlag der Erzieherinnen wird diskutiert: Man sollte Paul mal auf ADHS prüfen. Und der augenscheinlichen Entwicklungsverzögerung (erkennbar an den manchmal ungeschickten Bewegungen und an den komischen Gemälden) sollte man vielleicht mit Ergotherapie begegnen.

Vielleicht hat Paul einen italienischen Vater, der sagt:Ach Quatsch, der ist nur ein richtiger Junge, bei uns in Italien ist das ganz normal.Oder Paul hat das Glück, dass sich sein Vater daran erinnert, dass er früher genauso war (nur dass nicht so viel Aufhebens darum gemacht wurde). Vielleicht schaut der Vater auch nur kurz vom Fernsehsessel aus auf und sagt:Aha. –womit sich die Mutter in den meisten Fällen nicht abspeisen lässt, so dass sie ihre Bemühungen um die Erklärung des Problems und das Ringen um die väterliche Aufmerksamkeit intensivieren wird. Vielleicht sagt der Vater auch so etwas wie:Der Bengel müsste mal richtig den Hintern versohlt bekommen.Oder unter Zuhilfenahme einiger Gedächtnislücken:So was gab es früher nicht.

Egal, wie die Gespräche genau verlaufen, eines ist sicher: Paul bekommt etwas davon mit, auch wenn er nicht im Raum ist. Und eines kann er nicht überhören: PAUL IST AGGRESSIV.

Hier wollen wir mal innehalten. Nehmen Sie bitte einen kleinen Zettel, schreiben „Paul“ darauf und legen ihn unter den leeren Stuhl. Setzen Sie sich darauf und fühlen nach, wie es Paul wohl geht. Bleiben Sie so lange darauf sitzen, bis Sie wirklich alles fühlen können, auch wenn Ihnen schon lange nach Aufstehen und Weglaufen zumute ist. Lassen Sie den Satz auf sich wirken: PAUL IST AGGRESSIV.

Nun beantworten Sie mir bitte eine Frage: Was passiert mit Pauls Wut, wenn sich alle so hingebungsvoll darum drehen und wenden? Wird sie größer oder kleiner? Ja, sie wird größer. Sie hat schließlich gar nicht die Gelegenheit, zu verrauchen (was Wut naturgemäß nach einer gewissen Zeit tut). Sie ist in Paul fest verankert: ICH BIN AGGRESSIV. Sie ist gewissermaßen ein Teil von Paul. Wenn wir Erwachsenen Pauls Wut nicht loslassen können, wie soll er es dann selbst hinkriegen? Da man mit einem solchen Selbstbild (Ich bin aggressiv)nicht gut leben kann, wird Paul wohl mit bestimmten Überlebensstrategien reagieren. Entweder er wird bald auf alles und jeden wütend, nicht nur auf den Oskar, der ihn vielleicht tatsächlich manchmal ärgert. Vielleicht wird er auch auf die Erzieherinnen wütend oder sogar auf die eigenen Eltern (sonst müsste er ja auf sich selbst wütend sein, das wäre äußerst destruktiv).

Oder er geht in den Rückzug, wird still, verschlossen und bockig.

Oder er lenkt sich einfach ab und verschwindet vor dem Bildschirm oder (im positiven Fall) auf dem Fußballplatz.

Oder irgendetwas dazwischen. Jedenfalls wird es von nun an schwerer, mit Paul umzugehen – nicht zuletzt wegen desBildes,das die Erwachsenen von Paul haben:Paul ist aggressiv.

Wenn Sie also lange genug auf dem Stuhl gesessen haben, dürfen Sie wieder aufstehen und wissen jetzt schon mehr. Wahrscheinlich wird Ihnen jetzt ein ausgedehnter Spaziergang guttun. Und Sie werden merken, dass es für Ihr eigenes Wohlbefinden nötig ist, die Rolle von Paul wieder abzustreifen.

Vielleicht denken Sie mal beim Spazierengehen über Ihre eigene Geschichte und das, was Sie mit dem Paul verbindet, nach.

Sicher können Sie sich vorstellen, wie die Geschichte für Paul weitergeht, falls sich seine Eltern dazu entschließen, das Problem zum Ergotherapeuten oder zum Psychiater zu tragen und dort den kleinen Paul vorführen mit dem Satz:Paul ist aggressiv, untermauert mit allerlei Beispielen, damit das Gegenüber Bescheid weiß und die richtige Behandlung anleiern kann. Das Ganze in Pauls Beisein, wie das so üblich ist. Stellen Sie sich den kleinen Kerl doch vor in irgendeinem Praxisraum vor einem wildfremden Menschen, aus dem Munde seiner Mutter hörend, was er für ein schlimmer Finger sei.

Ich könnte nun zum nächsten Beispiel übergehen:Sophia ist soo schüchternoderMax ist entwicklungsverzögertoderKevin hat ADHS,Eva das Gleiche ohne „H“,Peterist fauloderRobin hat LegasthenieoderOlivia wird ständig gemobbt …Auch hier ließen sich allerlei nette Geschichten kreieren, die bei den Beteiligten nicht gerade für ausgelassene Fröhlichkeit sorgen würden.

Das überlasse ich nun Ihrer Phantasie.

Später lade ich Sie ein zu einer Reise in die eigene Vergangenheit und dazu, die Themen Wut und andere Emotionen neu zu betrachten.

Vorerst möchte ich mich damit begnügen, Ihnen zu sagen:Auch wenn Sie aus Liebe fördern, ist Förderung und Liebe häufig ein nicht vereinbarer Gegensatz.Sie werden es bald verstehen.

Diagnostik – vom Weg ins Kranksein

Wenn wir also den Pfad der Tugend verlassen haben und uns entschieden haben, Paul, Sophia, Max und den anderen eine vernünftige Diagnose zukommen zu lassen, führt uns der Weg zu dem einen oder anderen studierten Menschen, der dann Testverfahren mit wohlklingenden Namen anwendet, die ich hier nicht weiter erwähnen will. Es entstehen seitenlange Diagramme, Zahlenkombinationen und Kurztexte unter markanten Überschriften, die nur Eingeweihte verstehen können. Das Ganze erfordert dann eine detaillierte Erklärung gegenüber den unwissenden Eltern. Wie man Paul, Sophia, Max und den anderen die Angelegenheit erklärt, bleibt jedem selbst überlassen. Am Ende steht jedenfalls meistens: EINE DIAGNOSE. Dies erklärt sich alleine schon daraus, dass man dem Kind ja helfen will, man muss es doch fördern. Ohne Diagnose gibt es keine weitere Behandlung. Also, keine Krankenkasse zahlt ohne sie die Ergotherapie, die Logopädie, die Spieltherapie, kein Jugendamt zahlt die Integrationskraft. Und keiner verdient mehr am Kind.

Bei Paul heißt die Diagnose vielleicht ADHS. Zu Beginn meiner pädagogischen Laufbahn war eine andere Diagnose weit verbreitet: MCD – Minimale Zerebrale Dysfunktion. Sie scheint aus der Mode geraten zu sein. Vielleicht gab sie auch zu wenig her für weitere Bemühungen. Bei Schulkindern ist neben ADHS oder dem Ganzen ohne „H“ die Diagnose „Legasthenie“ oder „Dyskalkulie“ weit verbreitet. Natürlich gibt es noch allerlei andere Diagnosen, aber damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Auch gibt es exklusive Diagnosen wie beispielsweise KISS-Syndrom, Winkelfehlsichtigkeit, Hörverarbeitungsstörung oder andere Wahrnehmungsstörungen, deren Weiterbehandlung vom Einkommen der Eltern abhängig ist, weil das Problem nicht oder noch nicht oder nicht in Deutschland wissenschaftlich anerkannt ist. Mit der Diagnose in der Tasche kehrt oft erst mal eine nicht unbedingt erklärbare Erleichterung bei den Eltern ein: Endlich wissen wir, was mit Paul, Sophia … los ist.Man holt sich noch ein paar kluge Ratschläge beim Fachmann ab, liest im Internet nach und geht mit der Diagnose im Kindergarten, in der Schule und bei den Großeltern (die etwas verständnislos dreinschauen) sowie bei allen, die es wissen wollen, hausieren. Nur nebenher bemerkt sind die exklusiven Diagnosen am wenigsten von allen zum Hausieren geeignet, auch wenn die Behandlung noch so vielversprechend erscheint. Sie werden nämlich meistens angezweifelt oder mitsamt den Eltern und den diagnostizierenden Ärzten oder Therapeuten in die Ecke „verrückt“ gestellt.

Was passiert nun, wo die Diagnose und damit das Problem amtlich ist, mit Paul – Sophia? Sie ahnen es. Wenn nicht, benutzen Sie noch einmal den leeren Stuhl.

Interessanterweise beobachte ich bei fast allen Eltern, die mit ihren Kindern diesen Weg einschlagen, ein gewisses Unbehagen, das sich verschlimmert, wenn der Weg weitergegangen wird von der Diagnostik zur Therapie. Man möchte den Fachleuten schon glauben, und man möchte wirklich das Beste für das Kind. Aber irgendwie fühlt sich die Sache nicht richtig an. Es fühlt sich manchmal an wie ein Verrat. Ich sage:Es ist einer.Sie werdenam Ende dieses Buches wissen, warum.

Im Übrigen folgt der anfänglichen Erleichterung über die Diagnose in der Regel die Ernüchterung in Form der Einsicht, dass man sich von der Diagnose nicht allzu viel kaufen kann. Man kann sich eine Ergotherapie, Logopädie, Spieltherapie kaufen, aber das war es dann meistens schon. Vielleicht kann man sich einen Moment lang mehr Verständnis bei den Pädagogen kaufen, aber ich versichere Ihnen aus Erfahrung: Das hält nicht an. Es lässt sich zwar durch das Nachschieben weiterer Diagnosen hinauszögern, und mit Glück hat die natürliche Entwicklung des Kindes in der Zwischenzeit einen ausreichenden Ausgleich gefunden. Ebenso gut kann es aber sein, dass mit zunehmender Anzahl von Diagnosen der Schluss naheliegt:Mit diesem Kind stimmt ganz gravierend etwas nicht. Es hat so einen Stapel von Diagnosen und so viele Therapieversuche hinter sich, damit sind wir in dieser Schule überfordert – wir schicken das Kind in eine Förderschule.Dann haben die Eltern sich und dem Kind ein Eigentor geschossen.