Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

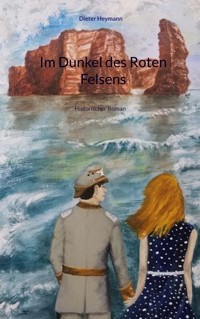

Während der Krieg im Spätsommer des Jahres 1944 an allen Fronten erbarmungslos tobt, wird der junge Gendarm Hans Plöger auf die Insel Helgoland versetzt. Dort herrscht aufgrund der ständigen Bedrohung durch die alliierten Luftstreitkräfte eine nervöse Anspannung unter den Bewohnern. Einzig das tief in den Felsen getriebene Bunkersystem bietet den Menschen Schutz vor den ständigen Attacken des Feindes. Durch Zufall lernt Hans schon bald die Prostituierte Agnes kennen, in die er sich verliebt. Als er nach dem grausamen Mord an einem Mitglied der Ortsgruppenleitung der NSDAP den Schuldigen zu ermitteln versucht, muss er rasch erkennen, dass er auf sich alleine gestellt ist. Abgesehen von seiner Vermieterin erfährt er einzig von seiner Geliebten Unterstützung, die sich dadurch jedoch selbst in höchste Gefahr begibt. Vor dem Hintergrund der dramatischen Kriegsereignisse im Frühjahr 1945 nimmt der Fall urplötzlich eine ungeahnte Wendung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 676

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Während der Krieg im Spätsommer des Jahres 1944 an allen Fronten erbarmungslos tobt, wird der junge Gendarm Hans Plöger auf die Insel Helgoland versetzt. Dort herrscht aufgrund der ständigen Bedrohung durch die alliierten Luftstreitkräfte eine nervöse Anspannung unter den Bewohnern. Einzig das tief in den Felsen getriebene Bunkersystem bietet den Menschen Schutz vor den ständigen Attacken des Feindes. Durch Zufall lernt Hans schon bald die Prostituierte Agnes kennen, in die er sich verliebt. Als er nach dem grausamen Mord an einem Mitglied der Ortsgruppenleitung der NSDAP den Schuldigen zu ermitteln versucht, muss er rasch erkennen, dass er auf sich alleine gestellt ist. Abgesehen von seiner Vermieterin erfährt er einzig von seiner Geliebten Unterstützung, die sich dadurch jedoch selbst in höchste Gefahr begibt. Vor dem Hintergrund der dramatischen Kriegsereignisse im Frühjahr 1945 nimmt der Fall urplötzlich eine ungeahnte Wendung.

Der Autor

Dieter Heymann wurde 1968 in Spelle (Kreis Emsland) geboren und wuchs in Rheine auf, wo er auch heute lebt. Nach dem Abitur kam er in die öffentliche Verwaltung, in der er noch immer tätig ist. Neben Schwimmen und Radfahren liest er gerne Spannendes und engagiert sich in der Vorstandsarbeit seines Schützenvereins. Im Jahr 2020 veröffentlichte er mit „Tod eines SAMannes“ sein erstes Buch, das zugleich der Auftakt zu einer Reihe von historischen Kriminalromanen aus dem Münsterland der 1930erJahre war. Mittlerweile liegt der vierte Band dieser Serie vor.

Auf den Nordseeinseln ist er häufig zu Gast. „Das Sterben auf Neuwerk“ und „Die Vergeltung auf Neuwerk“ waren die ersten Inselkrimis des Autors mit dem Hamburger Hauptkommissar Richard Bruns als Protagonisten. Bei einer Bunkerführung kam ihm die Idee, Helgoland für einen historischen Roman zu nutzen, der in der Kriegszeit spielt.

Weitere Informationen gibt es auf der FacebookSeite „Dieter Heymann (Autor)“.

Für die vielen Menschen aller Länder, die während der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft ihr Leben auf Helgoland verloren.

Bis auf wenige Ausnahmen sind sämtliche Personen sowie die Handlung dieses Romans frei erfunden. Auf den Anhang sei verwiesen.

Das Meer mag wütend wallen, mag auch der Fels hinfallen, die Gnade Gottes wanket nicht, das bleibt meine Zuversicht.

Inschrift auf einer Bank in der beim Bombenangriff am 18. April 1945 zerstörten Kirche St. Nicolai auf Helgoland

Inhaltsverzeichnis

Büsum 1984

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Büsum 1984

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Büsum 1984

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Büsum 1984

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Kapitel 88

Kapitel 89

Büsum 1984

Helgoland 1985

Nachwort

Anhang

Danksagung

Quellenverzeichnis

Literatur:

Internetseiten:

Orte:

Büsum 1984

Noch bevor die Türklingel betätigt wurde, nahm ich schon Cornelias Stimme im Treppenhaus wahr. Selbst am frühen Morgen schien ihre immerfort gute Laune ansteckend zu wirken, denn als Reaktion auf ihre Worte hörte ich ihren Bruder Burkhard laut auflachen.

Ich beeilte mich, zur Wohnungstür zu gelangen, um den beiden zu öffnen.

„Moin“, begrüßte ich meine Nichte und meinen Neffen erfreut, als wir uns kurz darauf gegenüberstanden.

Wie ihre Mutter hatten beide hellblondes Haar, das bei Burkhard kurzgeschnitten war, während es bei Cornelia bis zum unteren Rücken reichte.

„Trotz der frühen Stunde strotzt ihr ja geradezu vor Tatendrang", stellte ich schmunzelnd fest.

„Moin! Wo steht das Klavier? Ich trag die Noten", witzelte Burkhard daraufhin, während er mir die Hand reichte.

Seine Schwester gab mir hingegen freudestrahlend einen Kuss auf die Wange und hauchte mir ins Ohr:

„Moin, Onkel Hans."

Danach betrachtete sie mich genauer und erkundigte sich mit zweifelnder Miene:

„Sag mal, hast du dir deine Entscheidung auch gut überlegt? Fällt dir der Abschied aus diesem Haus nicht schwer? Immerhin hast du hier beinahe dreißig Jahre gelebt. Diese Wohnung ist doch dein Rückzugsort gewesen, wo du dich immer sehr wohlgefühlt hast, oder etwa nicht?"

„Es ist eben, wie es ist", lachte ich. „Natürlich habe ich gerne hier gewohnt. Aber ich werde leider nun einmal nicht jünger. Das Treppensteigen fällt mir in den Jahren seit meiner Pensionierung zunehmend schwerer. Aber immerhin bleibe ich ja hier in Büsum und damit in eurer Nähe. Ich werde mich in meiner neuen Umgebung schon schnell einleben, da bin ich mir sicher! Die Wohnung ist vor allem ebenerdig und erleichtert mir dadurch Vieles. Du brauchst dir also keine Sorgen um deinen Onkel zu machen."

Sie warf einen skeptischen Blick auf meinen rechten Fuß. „Hättest du dich denn nicht operieren lassen können? Ich meine, mit einem gesunden Bein hättest du doch vielleicht ... und gerade in deinem Beruf als Polizist sollte man doch ..."

Ich nahm sie liebevoll in den Arm und entgegnete:

„Weißt du, Conny, es gibt Wichtigeres im Leben als einen formvollendeten Körper. Ich bin stets gut zurechtgekommen und habe mich nie über mein Schicksal beschwert. Und was mein Berufsleben angeht, so hat man immer Rücksicht auf mich genommen und mich aufgrund meiner Behinderung all die Jahre seit dem Krieg im Innendienst eingesetzt. Dort war meine Behinderung nie ein Problem. Du siehst also, es gab aus meiner Sicht nie einen Grund zur Klage."

Burkhard war unterdessen längst ins Wohnzimmer geeilt. Seine Stimme beendete unseren kleinen Plausch. „Womit sollen wir anfangen, Onkel Hans? Wie wäre es, wenn wir zunächst die Gläser aus dem Schrank räumen?"

„Einverstanden", rief ich zurück. „Aber bevor wir anfangen, kommt bitte erst einmal in die Küche. Wenn mir meine Lieblingsnichte und mein Lieblingsneffe schon beim Umzug helfen, muss ich ihnen doch wenigstens ein ordentliches Frühstück vorsetzen!"

Cornelia war 21 Jahre alt, ihr Bruder Burkhard zwei Jahre älter. Beide waren Kinder meines jüngsten Bruders Paul, den es nach dem Krieg beruflich ebenso wie mich an die Westküste SchleswigHolsteins in die kleine Gemeinde Büsum verschlagen hatte.

Paul war neben meiner Schwester Hedwig der einzige unter uns Geschwistern, der mir geblieben war. Unsere drei älteren Brüder Wilhelm, Karl und Josef waren im Krieg gefallen. Auch unsere Eltern waren schon vor vielen Jahren verstorben.

Hedwig hatte als zweitjüngstes Kind das Haus unserer Eltern in Ellerhoop nach deren Tod übernommen, später ihre Jugendliebe geheiratet und mit ihrem Ehemann drei Kinder bekommen. Paul und ich hatten zwar immer versucht, den Kontakt zu ihr und ihrer Familie nicht abreißen zu lassen, doch als die Kinder älter wurden, hatte irgendwann die Realität Einzug gehalten. Aufgrund der nicht unbedeutenden Entfernung von annähernd einhundert Kilometern zwischen Büsum und unserer alten Heimat beschränkten sich die gegenseitigen Besuche schon seit Langem auf die Ostertage, Weihnachten und runde Geburtstage innerhalb der Familie.

Umso herzlicher war mein Verhältnis zu Cornelia und Burkhard. Ich liebte die beiden wie meine eigenen Kinder, die mir das Leben verwehrt hatte. Aus diesem Grund war es für die beiden auch eine Selbstverständlichkeit, mich bei meinem anstehenden Umzug zu unterstützen, wofür ich ihnen sehr dankbar war.

„Mensch, Onkel Hans, wie lange legst du schon die alten Zeitungen zurück? Die reichen ja für drei Umzüge", grinste Burkhard mit Blick auf den zugegebenermaßen recht beachtlichen Stapel Altpapier.

Mit der tatkräftigen Unterstützung seiner Schwester hatte er nach dem Frühstück damit begonnen, die Gläser aus dem Wohnzimmerschrank in Papier einzuwickeln, um sie anschließend vorsichtig in einem Umzugskarton zu verstauen.

„Da sieht man mal wieder, wie weit ihr Männer denkt", neckte Cornelia ihn. „Das Geschirr in der Küche scheinst du nämlich völlig vergessen zu haben!"

Burkhard musste laut lachen.

„Dass ihr Frauen aber auch immer das letzte Wort haben müsst ...", wehrte er sich mit gespieltem Ernst, während er gleichzeitig das letzte Weinglas in Papier einschlug.

„Wo wir recht haben, haben wir nun einmal recht", entgegnete Cornelia schmunzelnd und sah mich danach fragend an. „Ich würde sagen, als Nächstes nehmen wir uns die Bücher aus dem Schrank vor, oder was meinst du, Onkel Hans?"

„In Ordnung", erwiderte ich und griff schon nach einem Karton, um ihn für meine Nichte bereitzustellen.

In jungen Jahren hatte ich mir sehr viel aus Büchern gemacht. Schon während des Krieges hatte dieses Interesse jedoch stark nachgelassen. Später, nachdem ich nach Büsum gezogen war, hatte ich nur noch hin und wieder einen Roman zu lesen begonnen, um ihn in den meisten Fällen bereits nach wenigen Seiten zurück in den Schrank zu stellen. Aus diesem erstorbenen Interesse an der Literatur heraus hatte ich vermutlich das oberste Fach des Möbelteils als Stellfläche für die wenigen Druckerzeugnisse gewählt, die sich noch in meinem Besitz befanden.

Burkhard musste sich sehr strecken, um nach den Büchern greifen zu können.

„Warte, ich hole besser eine Trittleiter", warnte ich ihn noch, als ihm auch schon die ersten Bände entgegengeflogen kamen und zu Boden fielen, weil er sie nicht richtig zu fassen bekommen hatte.

„Du bist einfach zu ungestüm, Bruderherz", stichelte Cornelia, die sofort in die Hocke ging, um die heruntergefallenen Bücher aufzuheben.

Doch der Anblick eines Fotos, das beim Sturz aus einer alten Schreibkladde herausgerutscht und dadurch etwa zur Hälfte sichtbar geworden war, ließ sie in ihren Bewegungen innehalten.

„Nanu, wer ist denn diese Frau?", fragte sie erstaunt und sah dabei zu mir auf.

Daraufhin setzte ich rasch meine Brille auf, die ich stets in einem Etui in der Brusttasche meines Hemdes mit mir führte.

Meine Nichte hatte währenddessen die Zeit genutzt, um das Bild vollständig aus der Kladde zu ziehen, welches sie einige Sekunden lang fasziniert betrachtete, um es mir anschließend mit den Worten zu überreichen:

„Der junge Mann neben dieser Frau ... das bist doch du, Onkel Hans, oder etwa nicht?"

Jetzt war auch Burkhards Interesse geweckt. Angestrengt versuchte er einen Blick auf die ziemlich vergilbte Schwarzweiß-Fotografie zu erhaschen, die ich mit zitternden Händen entgegengenommen hatte.

Mein Pulsschlag erhöhte sich schlagartig, als ich innerlich widerstrebend einen Blick auf die beiden Personen warf, die auf dem Abzug abgebildet waren. Sie standen in der Abenddämmerung eng beieinander. Die Frau war in einen Mantel gehüllt, hatte sich bei ihrem Begleiter untergehakt und lächelte fröhlich in die Kamera, während der Wind durch ihre blonden, schulterlangen Haare wehte und ihre Frisur durcheinanderbrachte. Ihr Begleiter trug einen Tschako auf dem Kopf, unter dem seine dunklen Haare hervorlugten, und den dazu passenden Uniformrock. Er hielt stolz ihren Arm und hatte dabei ebenfalls ein strahlendes Lächeln aufgesetzt. Das Glück dieser beiden jungen Menschen war förmlich mit den Händen zu greifen. Im Hintergrund war das offene Meer zu erkennen, dessen Wellen sich bedenklich hoch auftürmten.

Beim Betrachten der Fotografie waren innerhalb von Sekundenbruchteilen die Erinnerungen an die schönsten Momente, zugleich aber auch an die schlimmsten Erfahrungen meines Lebens wieder vor meinem geistigen Auge präsent. Längst vergessen geglaubte und teilweise auch krampfhaft aus meinem Gedächtnis verdrängte Bilder tauchten unvermittelt wieder auf.

Ich merkte, wie meine Augen wässrig wurden und die Beine meinen Körper auf einmal nicht mehr tragen wollten, weil der Blick in die Vergangenheit mich innerlich zu übermannen drohte. Burkhard, dem meine plötzliche Schwäche nicht entgangen war, griff rasch nach meinem Arm und zog mich zum Sofa, bevor ich zu Boden gehen konnte.

Nachdem ich mich mit seiner Hilfe niedergelassen hatte, schlug ich die Hände vor mein Gesicht und atmete tief durch. Dabei merkte ich, wie mir die Tränen über die Wangen rannen.

„Mensch, Onkel Hans, was ist denn auf einmal los mit dir?", erkundigte sich Cornelia, die mit der Kladde in der Hand nähergekommen war, mit besorgter Stimme. „Soll ich dir einen Arzt rufen?"

Ich schüttelte den Kopf und versicherte ihr schnell, ohne die Hände von meinem Gesicht zu nehmen:

„Nein, nein, nicht nötig. Es ist nur ..."

Den Rest des Satzes ließ ich unvollendet.

„Vielleicht sollten wir uns eine kurze Pause gönnen", schlug Burkhard vor, nachdem einige Sekunden lang niemand etwas gesagt hatte. „Würdest du uns rasch noch einen Kaffee zubereiten, Conny?"

„Ja, selbstverständlich", entgegnete meine Nichte und eilte auch schon in die Küche.

*

„Wer ist denn nun die junge Dame auf dem Bild neben dir?", wollte Cornelia später von mir wissen, als wir jeder jeweils eine Tasse Kaffee vor uns stehen hatten. „Sie ist sehr hübsch. Ich würde schätzen, ihr beide könnt zum Zeitpunkt der Aufnahme höchstens Mitte zwanzig gewesen sein ..."

Glücklicherweise hatte ich mich zu diesem Zeitpunkt wieder einigermaßen gefangen.

„Agnes war damals vierundzwanzig und ich zweiundzwanzig", erklärte ich traurig. Sofort schossen mir erneut die Tränen in die Augen.

„Agnes? War sie ... ich meine, wart ihr beide ...?", erkundigte sie sich zögernd, wurde aber von ihrem Bruder unterbrochen.

„Warum seid ihr Frauen immer so kompliziert? Frag Onkel Hans doch ganz direkt!“ Damit wandte er sich mir zu. „Conny will wissen, ob ihr beide ein Paar wart?"

Ich brauchte eine Weile, um über diese Frage nachzudenken. Doch dann nickte ich.

„Ja, ich glaube, so würde man es heute wohl bezeichnen."

Meine beiden Besucher sahen sich erstaunt an.

„Ich wusste bislang ja gar nicht, dass du einmal liiert warst, Onkel Hans", sagte Cornelia nach einer Weile und griff erneut nach dem Foto, um es noch einmal genauer zu betrachten. „Dieses Bild ... wer hat es gemacht und wo wurde es aufgenommen?"

Es kostete mich einige Überwindung, meiner Nichte zu antworten.

„Das Bild entstand eher zufällig ... es wurde von einem sehr bekannten Fotografen gemacht, der zu dieser Zeit für seine Arbeiten bereits mehrfach ausgezeichnet worden war. Er hieß Franz Schensky und lebte damals auf ... Helgoland. Dort entstand auch das Foto."

„Du warst mal auf Helgoland? Wann war das denn?", wollte Cornelia wissen.

Burkhard schien sich bereits mit der Antwort auf diese Frage befasst zu haben. „Du warst damals zweiundzwanzig, sagtest du, Onkel Hans? Demnach dürfte das Foto etwa 1944 entstanden sein, nicht wahr? Zumindest entspräche deine merkwürdige Uniform der damaligen Zeit ..."

Als ich daraufhin nur stumm nickte, fuhr er fort:

„Das war doch mitten im Krieg! Ich war mehrfach auf der Insel und habe dort einmal eine Bunkerführung mitgemacht. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Helgoland noch kurz vor dem Kriegsende bei einem Bombenangriff der Engländer völlig zerstört worden. Ich nehme an, man hatte euch zu diesem Zeitpunkt längst auf das Festland gebracht, als die Flugzeuge kamen, oder?"

Meine Kehle war auf einmal wie zugeschnürt. Trotz aller Bemühungen bekam ich kein Wort heraus. Burkhard, der mich aufmerksam beobachtet hatte, stöhnte daraufhin:

„Oh Gott, du warst noch auf der Insel, als es losging, stimmt´s? Du hast alles miterleben müssen?"

Wieder schossen mir die Tränen in die Augen. Immerhin konnte ich meinem Kopf ein leichtes Nicken abringen. Cornelia rückte näher an mich heran, ergriff meine Hand und erkundigte sich leise:

„Was ist damals passiert, Onkel Hans?" Anstatt ihr zu antworten, begann ich, fieberhaft zu überlegen.

Konnte ich es meiner Nichte und meinem Neffen, die die Schrecken des Krieges glücklicherweise nie kennengelernt hatten und in einer Zeit des Friedens aufgewachsen waren, zumuten, sie mit meinen furchtbaren Erlebnissen zu belasten? Es dauerte eine Weile, bis ich das Für und Wider abgewogen hatte.

Irgendwann hatte ich mich zu einer Entscheidung durchgerungen.

Mit leiser Stimme entgegnete ich:

„Es fällt mir auch heute noch schwer, über diese grauenvolle Zeit zu sprechen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, mein Schweigen zu brechen. Nie wieder darf unser Volk auf einen solchen Dämon wie Hitler hereinfallen! Vielleicht tragen meine Schilderungen ja dazu bei, dass sich diese schrecklichen Dinge nie wiederholen. Ich hoffe es zumindest von ganzem Herzen!

Ob ich allerdings noch dazu in der Lage bin, alles originalgetreu wiederzugeben, wage ich zu bezweifeln. Darum ist es vielleicht am besten, wenn wir uns an die Kladde halten. Dort habe ich nämlich einige Jahre später die Geschehnisse auf Helgoland schriftlich festgehalten."

Daraufhin bedachte ich meine Nichte und meinen Neffen nacheinander jeweils mit einem tiefen Blick in die Augen und sagte dabei:

„Es ist ein sehr ... persönlicher und ausgesprochen emotionaler Bericht über die damaligen Ereignisse. Wenn du magst, trag es uns doch bitte vor, Cornelia!"

Diese zögerte einen Moment, ehe sie das kleine Büchlein aufschlug. Dann begann sie zunächst langsam, doch schon bald mit stetig wachsendem Interesse laut vorzulesen.

1

Kann man etwas zerstören, was eigentlich bereits vollkommen vernichtet ist? Bringt es die Menschheit fertig, ein ursprünglich einmal traumhaft schönes Fleckchen Erde der totalen Eliminierung preiszugeben, es völlig dem Erdboden gleichzumachen und damit quasi für immer von der Landkarte verschwinden zu lassen? So, als hätte es diesen winzig kleinen Ort auf der weiten Welt nie gegeben? Die Antwort auf all diese Fragen lautet ja oder zumindest beinahe ja, denn genau dies wäre um ein Haar geschehen.

Gleich zweimal in den letzten dreißig Jahren war ein nur rund vier Quadratkilometer großes Eiland in der Deutschen Bucht von der führenden Seemacht Großbritannien als Bedrohung für seine Flotte empfunden worden. Aus diesem Grund musste die zum Marinestützpunkt und zur Seefestung umfunktionierte Insel in den Augen der Briten für alle Zeiten ausgeschaltet werden. Noch in den letzten Kriegswochen, als die Niederlage NaziDeutschlands längst feststand, wurde Helgoland mit annähernd 1000 Bombern angegriffen und dabei weitestgehend zerstört.

Helgoland, der rote Felsen inmitten der Nordsee mit der weißen Düne in unmittelbarer Nachbarschaft ... Obwohl ich lediglich ein Dreivierteljahr auf dieser rund 50 Kilometer vor der deutschen Küste liegenden Insel verbrachte, wird mich dieser Ort für mein ganzes restliches Leben prägen. Hier beobachtete ich quälende Ungerechtigkeit, verspürte zum ersten Mal in meinem Leben Liebe, erlebte Leid, Angst, Gewalt, Hoffnung und Trauer und durchstand auf wundersame Weise unbeschadet den furchtbaren Krieg.

Erst heute, am 25. April 1947, kann ich mich endlich dazu durchringen, meine teils schrecklichen und teilweise auch verstörenden Erlebnisse aus den Jahren 1944 und 1945 niederzuschreiben. Der innere Weckruf zu diesem Schritt war für mich paradoxerweise ausgerechnet die von den Engländern als „Operation Big Bang“ bezeichnete Sprengung aller Befestigungsund Bunkeranlagen auf der Insel.

Genau eine Woche ist seit der größten künstlich erzeugten, nichtatomaren Sprengung der Menschheitsgeschichte vergangen. Vom Torpedokopf über Wasserbomben bis hin zu Granaten verschiedenster Kaliber, kurz: Sämtliche von den Briten nach ihrer Besetzung Helgolands noch vorgefundene Munition aus Wehrmachtsbeständen war in den Tunnellabyrinthen und in den UBootbunker gefüllt und zur Explosion gebracht worden.

Böse kann ich den Engländern nicht sein. Im Gegenteil, ich kann sie sogar sehr gut verstehen. Sie waren es schließlich, die, anfangs auf sich alleine gestellt, jahrelang gegen das Böse angekämpft und letztlich das deutsche Volk mit ihrem Durchhaltewillen vom Joch des Nationalsozialismus befreit hatten. Kann man ihnen übelnehmen, dass sie, anders als nach dem Ersten Weltkrieg, die vom Größenwahn zeugende Idee einer deutschen Seefestung inmitten der Nordsee für alle Zeiten begraben wollen?

Der Felsen scheint den Sprengungen nach allem, was man bislang so hört, widerstanden zu haben. Doch ob es jemals wieder Leben auf dem roten Felsen geben wird, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt mehr als ungewiss.

Schon vor der Ausmerzung der zahlreichen Bunkeranlagen und unterirdischen Tunnel der Insel stand nach den schweren Bombenangriffen des 18. und 19. April 1945 praktisch kein Stein mehr auf dem anderen. Alles lag in Schutt und Asche, wie ich noch heute vor Augen habe.

Wer sollte all den Schrott und die Berge von Gesteinsmassen je beiseite räumen? Selbst falls es irgendwann theoretisch möglich sein sollte, die Behausungen der Bewohner neu zu errichten, ist es zum jetzigen Zeitpunkt mehr als fraglich, ob die britischen Besatzer den Einheimischen die Rückkehr auf ihre geliebte Insel überhaupt erlauben würden.

Alles auf Gottes Erde ist endlich, wie mir erst vor einer Woche wieder schmerzlich bewusst wurde. Nach dem unsäglichen Leid, welches Kriegsgefangene und Inselbewohner durchleben mussten, nach der beinahe totalen Zerstörung Helgolands ist es nach meinem Dafürhalten wichtig, der Nachwelt Zeugnis über die damaligen Geschehnisse abzulegen, bevor sie bei den Beteiligten irgendwann in Vergessenheit geraten. Möge meine Niederschrift Mahnung sein, damit sich diese Dinge niemals wiederholen! Wenn ich dem „Big Bang“ also zumindest eine positive Seite abzuringen vermag, dann ist es diese Erkenntnis.

Ich selbst werde hingegen meinen Frieden zu Lebzeiten wohl nicht mehr finden. Denn drei Begebenheiten aus meiner Kriegszeit auf dem Eiland werden mich neben all dem übrigen Leid bis an mein Lebensende verfolgen: die völlige Zerstörung Helgolands, ein heimtückischer Mord und das Drama um zwei Menschen, die mir sehr am Herzen lagen ...

2

Es ist gar nicht so einfach, die Dinge, die mir widerfahren sind, zu Papier zu bringen. Wo soll ich nur beginnen? Um die späteren Geschehnisse einigermaßen verständlich schildern zu können, beginne ich wohl am besten mit einem kurzen Überblick über mein Leben vor der Übersiedlung auf die Insel.

Mein Name ist Hans Plöger. Ich wurde Anfang 1922 als viertes von sechs Kindern in Ellerhoop, einem kleinen Dorf in der Nähe von Pinneberg, geboren. Mein Vater war Schuster und betrieb nebenbei noch ein wenig Landwirtschaft, wie es auch heute noch bei den meisten Bewohnern unseres Ortes üblich ist. Neben Hühnern und Gänsen hielten wir stets zwei Milchkühe und einige Schweine.

Im Gegensatz zu meinen Geschwistern litt ich von Geburt an unter einer Extremitätenfehlbildung, einer leichten Fehlstellung meines rechten Fußes. Mein Klumpfuß, wie diese Art Behinderung im Volksmund bezeichnet wird, war in jungen Jahren ein Fluch für mich, weil ich nicht mit den Nachbarkindern herumtollen konnte und deshalb häufig gehänselt wurde. Später sollte er sich jedoch als Segen für mich erweisen, denn er verhinderte meine Einberufung zur Wehrmacht.

Durch meine körperliche Beeinträchtigung war ich früh gezwungen, mir in meiner Freizeit andere Betätigungsfelder als irgendwelche sportlichen Ertüchtigungen zu suchen. So entwickelte ich schon in jungen Jahren als Schüler der Volksschule ein reges Interesse an Büchern. Ich verschlang in dieser Zeit alles, was das karge literarische Angebot in Familie, Verwandtschaft und bei den Nachbarn hergab. Dies erklärte wohl meine recht gute Allgemeinbildung und meine schnelle Auffassungsgabe, von der ich in späteren Jahren bei vielerlei Gelegenheiten profitieren sollte. Auch das Rechnen fiel mir immer leicht.

Mit 14 Jahren hatte ich die Schule beendet. In jenem Sommer nahm mein Vater mich eines Tages an die Hand, um gemeinsam mit mir den alten Hinrichs, unseren Dorfschreiner, aufzusuchen. Dessen Frau war im Jahr zuvor verstorben, wie mir bekannt war.

Hinrichs besaß in der Umgebung einen ausgezeichneten Ruf, galt als Meister seines Fachs und hatte stets gut gefüllte Auftragsbücher. Zu dieser Zeit beschäftigte er drei Gesellen und einen Lehrling, um dem Arbeitsaufkommen nachkommen zu können. Da die Ehe mit seiner Gattin kinderlos geblieben war, hatte diese in all den Jahren ihres Zusammenseins immer im Betrieb mitgearbeitet und ihrem Mann die Bücher geführt. Eine Aufgabe, die nach einer bereits vorab getroffenen Übereinkunft zwischen meinem Vater und Hinrichs zukünftig mir zufallen sollte. So kam es, dass Hinrichs mich in den nächsten Monaten mit den Geheimnissen der Buchführung vertraut machte. Aufgrund meines schnellen Auffassungsvermögens konnte ich die Vorgänge rasch einordnen und arbeitete mich mit großem Eifer in meine neue Tätigkeit ein. Schon bald war ich zur großen Freude meines Chefs in der Lage, alle anfallenden Bürotätigkeiten selbstständig zu erledigen, während Hinrichs sich wieder vermehrt seinem eigentlichen Betätigungsfeld, dem Werken mit Holz, zuwenden konnte.

An der Korrespondenz mit Lieferanten und Kunden hatte ich schnell Gefallen gefunden. Auch das Führen der Geschäftsbücher bereitete mir sehr viel Freude.

Die drei Gesellen des Betriebes, die sich anfangs aufgrund meiner Jugend und meiner Behinderung des Öfteren über mich lustig gemacht hatten, hatte ich mit der überraschend schnellen Aneignung des nötigen Fachwissens und dem mir angeborenen Fleiß schon bald von meinen Fähigkeiten überzeugt. Spätestens beim erstmaligen Überreichen der Lohntüten hatte ich endgültig ihren Respekt erworben und sie begannen mich in den folgenden Wochen zunehmend als vollwertigen Kollegen zu betrachten.

Rückblickend würde ich die Jahre in der Schreinerei Hinrichs einerseits als eine äußerst lehrreiche und arbeitsintensive, andererseits aber auch als eine sehr schöne Zeit bezeichnen. Vermutlich werde ich mein Leben nie wieder so unbeschwert genießen können wie in diesen Jahren.

Mit dem Kriegsausbruch bekam die heile Welt, in der ich damals lebte, schnell erste Risse.

Fritz, der Jüngste unserer Gesellen, wurde schon bald nach der Kriegserklärung der Engländer und Franzosen zur Wehrmacht eingezogen. Niemals werde ich sein trauriges Gesicht vergessen, mit dem er sich an seinem letzten Arbeitstag in der Schreinerei von uns verabschiedete. In diesem Augenblick wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie sehr mir meine Kollegen inzwischen ans Herz gewachsen waren.

Als hätte Fritz zu diesem Zeitpunkt schon Böses geahnt, drückte er mich, kurz bevor er uns verließ, noch einmal fest an seine Brust und flüsterte mir dabei leise ins Ohr:

„Hans, du bist zwar noch jung, aber von dir wird in den nächsten Jahren das Wohl des Betriebes abhängen. Pass also gut auf den Alten auf!“

Mit den letzten Worten hatte er natürlich unseren Chef gemeint. Ich wunderte mich in diesem Moment ein wenig, denn mit Albert und Heinz waren doch schließlich noch zwei erfahrene Mitarbeiter verblieben, die die Schreinerei schon weiterführen würden, falls Herrn Hinrichs etwas geschehen sollte. Darum entgegnete ich, während ich seine Umarmung erwiderte, in gleicher Lautstärke:

„Keine Sorge, Fritz. Wir werden das Kind schon schaukeln. Pass du nur gut auf dich auf und komm bald zu uns zurück!

Bevor er sich, mit seinem Rucksack bepackt, zum Sammelpunkt auf dem Dorfplatz begab, wo er mit einem Omnibus abgeholt werden sollte, winkte er uns noch einmal wehmütig zu. Es sollte das letzte Mal sein, dass ich ihn sah.

Leider sollte Fritz Recht behalten, wie sich im Frühjahr 1941 zeigte. Wie die Öffentlichkeit erst später erfuhr, plante Hitler zu diesem Zeitpunkt längst seinen Feldzug gegen die Sowjetunion, für den er ein gewaltiges Heer benötigte. Im März erhielten auch Albert und Heinz jeweils ihren Einberufungsbescheid.

Von nun an bestand der Betrieb nur noch aus dem Chef, unserem Lehrling Walter und mir.

Vom Kriegsgeschehen bekamen wir in Ellerhoop in diesen Monaten nur wenig mit. Die Zeitungen, der Rundfunk und die Wochenschauen überschlugen sich mit Siegesmeldungen aus dem fernen Russland. Dennoch mussten wir oft an unsere Arbeitskollegen denken und fragten uns, wie es ihnen wohl an der Front ergehen mochte. Doch obwohl Herr Hinrichs, Walter und ich häufig die allgemeine Kriegslage diskutierend beisammenstanden, nahm das Leben für uns in dieser Zeit noch einen fast normalen Gang.

Dies sollte sich jedoch schon im darauffolgenden Jahr ändern, wozu zwei einschneidende Ereignisse entscheidend beitrugen:

Zunächst ließ der Gesundheitszustand unseres Chefs völlig unvorhergesehen innerhalb nur weniger Wochen rapide nach. Und das, obwohl er sein ganzes Leben lang nie ernsthaft krank gewesen war, wie er uns Beschäftigten gegenüber stets betont hatte. Walter und ich begannen uns schon bald ernsthafte Sorgen um ihn zu machen.

Der zweite Vorfall betraf hingegen weitaus breitere Bevölkerungsschichten. Denn in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 kam der Krieg mit der Flächenbombardierung Lübecks durch britische Flugzeuge erstmals in unsere Nähe.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir der nationalsozialistischen Propaganda vertraut und nicht glauben können, dass so etwas jemals passieren könne. Es war uns zunächst völlig unverständlich, warum Lübeck in dieser Nacht trotz der immer wieder gepriesenen Überlegenheit der Deutschen Luftwaffe nicht hatte verteidigt werden können. Würden Luftangriffe auf deutsche Städte von nun an womöglich zum Regelfall werden?

Zwei Tage nach den verheerenden Meldungen aus der Hansestadt schloss Werner Hinrichs für immer seine Augen. Was sollten Walter und ich in dieser Situation nur tun? An eine Aufrechterhaltung der Tischlerei war ohne den Chef nicht zu denken, denn für eine Übernahme des Betriebes fehlte es uns am nötigen Kapital. Meinem Kollegen und mir blieb daher nichts anderes übrig, als für die ordnungsgemäße Übergabe der Firma zu sorgen.

Da die Ehe der Hinrichs kinderlos geblieben war, kümmerte sich die Gemeindeverwaltung um die Nachnutzung des Wohnhauses und der Werkstatt. Schon bald richtete sich eine neunköpfige Familie auf dem Besitz der Familie Hinrichs ein. Auch unsere ehemalige Betriebsstätte wurde von nun an als Wohnraum genutzt, nachdem die Maschinen herausgeräumt und zur anderweitigen Verwendung abtransportiert worden waren. Wie schon damals nach Beendigung der Schule stand ich erneut vor der Frage, wie es beruflich mit mir weitergehen sollte.

Da ein Großteil der arbeitsfähigen männlichen Bevölkerung mittlerweile zum Kriegsdienst eingezogen war, gab es natürlich reichlich unbesetzte Stellen. Aufgrund meiner körperlichen Einschränkungen war ich allerdings längst nicht für jede beliebige Tätigkeit geeignet.

Doch auch in dieser Situation wusste mein Vater wieder Rat, nicht ahnend, welch dramatischen Lebensabschnitt er damit für mich heraufbeschwören sollte.

3

Mit dem Angriff auf die Sowjetunion hatte der Krieg eine neue Dimension angenommen, deren Auswirkungen selbst für die Landbevölkerung spürbar waren. Obwohl es über Monate hinweg eine Siegesmeldung nach der anderen gab, wurden immer mehr junge Männer zum Kriegsdienst einberufen. Schon bald gab es kaum mehr eine Familie in unserem Dorf, die nicht um mindestens einen ihrer Angehörigen im RusslandFeldzug bangte.

Selbst vor der Landpolizei machte die Rekrutierung nicht halt. Im April des Jahres 1942, rund zwei Wochen nach dem Tod des alten Hinrichs, wurde Johann Mertens, der jüngere unserer beiden Gendarmen, eingezogen. Angeblich sollte er für die Partisanenbekämpfung im Osten eingesetzt werden, wie es hieß. Zurück blieb der etwa sechzigjährige Volkmar Petersen, der von nun an ganz auf sich alleine gestellt war, wenn es um die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in unserer Ortschaft ging.

Nachdem mein Vater von dieser Neuigkeit erfahren hatte, nahm er mich noch am selben Abend beiseite und erklärte mir:

„Mein Sohn, als Schutzmann wirst du weder reich noch sind die Aufgaben, denen du dich zu stellen hast, immer angenehm. Aber zwei entscheidende Vorteile hat dir der Polizeidienst trotz allem zu bieten. Zum einen brauchst du nicht körperlich zu arbeiten und zum anderen wirst du dich nie wieder nach einem anderen Arbeitsplatz umsehen müssen, wenn du nicht gerade den goldenen Löffel klaust.

Da du derzeit ohne Anstellung bist, werden wir beide gleich morgen früh Petersen in seiner Amtsstube aufsuchen und uns bei dieser Gelegenheit für dich nach einer Anstellung bei der Gendarmerie erkundigen. Ich bin mir sicher, Petersen wird mir diesen Gefallen aus alter Freundschaft nicht abschlagen.“

„Aber er weiß doch von meinem Fuß“, gab ich zu bedenken. „Soll ich etwa mit meinem hinkenden Gang auf Verbrecherjagd gehen? Die Spitzbuben in unserem Ort würden sich doch über mich kaputtlachen!“

„Sei unbesorgt. Er wird sich schon etwas einfallen lassen.“

Tatsächlich reagierte der Dorfpolizist am nächsten Morgen einigermaßen überrascht, als mein Vater ihm sein Anliegen vortrug. Danach schaute er mich eine Weile nachdenklich an und wollte schließlich von mir wissen:

„Du warst bislang beim alten Hinrichs auf dem Büro tätig, nicht wahr?“

„Fast sechs Jahre war er dort angestellt“, entgegnete mein Vater für mich.

„Die Aufgaben eines Polizisten erfordern natürlich völlig andere Kenntnisse, die du erst erlernen müsstest.“

Wieder hatte mein Vater eine schnelle Antwort parat:

„Hans ist äußerst intelligent. Was er als Schutzmann wissen muss, wird er sich in kürzester Zeit aneignen.“

Der Gendarm richtete seine Aufmerksamkeit erneut auf mich.

„Wir sind hier auf dem Lande, wo die Entfernungen mitunter recht groß sind. Bist du denn mit deinem Fuß überhaupt dazu in der Lage, weitere Strecken zurückzulegen, Hans?“, fragte er mich und bedachte dabei meinen rechten Fuß eines skeptischen Blickes.

„Er ist vielleicht nicht der Schnellste, aber des Gehens ist mein Junge durchaus mächtig“, erwiderte mein Vater, bevor ich etwas sagen konnte.

Schon immer hatte es mich innerlich geärgert, wenn meine Eltern mich im Gegensatz zu meinen Geschwistern wie ein kleines Kind behandelten, nur weil ich unter einer Behinderung litt. So auch in dieser Situation, denn schließlich hatte Petersen seine Fragen ja eindeutig an mich gerichtet.

Die Zeit bei Hinrichs hatte mich selbstbewusster werden lassen. Und mit meinen 20 Jahren war ich inzwischen längst in der Lage, für mich selbst zu sprechen. Deshalb funkte ich in diesem Moment einfach dazwischen, als mir der Kragen zu platzen drohte:

„Ja, Herr Petersen, ich bin gehbehindert, wie nicht zu übersehen ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich den ganzen Tag lang nicht vom Fleck zu rühren imstande bin. Ich bin durchaus fähig, größere Distanzen zu Fuß zu überwinden. Fahrradfahren kann ich sowieso. Und was das Erlernen des Polizeiberufes angeht, so möchte ich sagen, dass mir nicht bange davor ist, mir neues Wissen aneignen zu müssen. Ich denke, das habe ich bei Herrn Hinrichs mehr als deutlich bewiesen.“

Für einen Augenblick herrschte vollkommene Stille im Raum. Mein Vater bedachte mich mit einem bestürzten Blick. Er schien nicht glauben zu können, dass ich es gewagt hatte, das Wort zu ergreifen.

Auch Petersen sah mich einen Moment lang irritiert an, bevor er seinen Mund unversehens zu einem breiten Grinsen verzog. „Recht so, junger Mann! Du scheinst nicht auf den Mund gefallen zu sein und das Herz am rechten Fleck zu tragen! Warum andere für sich reden lassen, wenn man seine Dinge besser selbst regeln kann? Das gefällt mir an dir!“

Er wandte sich meinem Vater zu, der mich noch immer verblüfft anstarrte, und meinte:

„Dein Hans wird seinen Weg schon machen! In diesen Zeiten bin ich für jede Unterstützung dankbar. Darum werde ich mich gleich morgen an höherer Stelle für ihn einsetzen und bin mir sicher, dass meinem Ersuchen stattgegeben wird.“

Danach drehte er sich wieder mir zu und kündigte an:

„Du wirst in den nächsten Tagen von mir hören, Hans!“

Ich konnte es fast nicht glauben. Meine Worte schienen den Gendarmen tatsächlich beeindruckt zu haben. Petersen wollte ausdrücklich mir und nicht etwa meinem Vater Bescheid geben!

Entsprechend perplex war dieser immer noch, nachdem wir uns verabschiedet hatten. Lange Zeit sprach er auf dem Heimweg kein Wort. Mein Auftreten bei unserem Dorfpolizisten schien ihn noch immer zu beschäftigen. Doch je näher wir unserem bescheidenen Zuhause kamen, desto stolzer schien mein Vater auf mich zu sein, wie ich an seiner Mimik ablesen konnte.

Ich hatte ihn überrascht. Bislang war er es gewohnt, sich wegen meiner Behinderung stets um mich sorgen zu müssen. Doch an diesem Tag hatte ich ihm zum ersten Mal bewiesen, dass seine Sorge um mich vollkommen unbegründet war, weil ich mittlerweile erwachsen geworden war und mir offensichtlich selbst zu helfen wusste.

4

Es dauerte etwa eine Woche, bis Herr Petersen mich in seine Amtsstube zu kommen bat.

„Hans, es sieht gut für dich aus“, eröffnete er mir, als ich noch am selben Nachmittag vor seinem Schreibtisch saß, der in einer kleinen Kammer seines Hauses untergebracht war.

Die Tatsache, dass staatliche Dienststellen in den Privathäusern der Bediensteten untergebracht waren, war auf dem Lande durchaus nichts Ungewöhnliches. Auch Albert Janisch, unser Postbote, nutzte ein Zimmer seines Gebäudes als Poststation für unseren Ort.

„Der Polizeiinspektor hat deine Einstellung in den Polizeidienst befürwortet. Morgen früh wirst du mich nach Pinneberg begleiten, wo wir das Formelle erledigen werden. Sei mit deinem Fahrrad pünktlich um sieben Uhr hier vor dem Haus.“

Petersen hatte nicht zu viel versprochen. Als wir am Nachmittag des nächsten Tages gemeinsam wieder in Ellerhoop eintrafen, trug ich bereits den graugrünen Uniformrock der Deutschen Ordnungspolizei.

Ich konnte meinen Stolz kaum verhehlen. Trotz der Missbildung meines rechten Fußes war ich mit meinen gerade einmal 20 Jahren urplötzlich als Gendarm für die Sicherheit und Ordnung in unserem Ort zuständig!

Natürlich sprach sich meine neue Stellung schnell unter den Dorfbewohnern herum. Nachbarn, die mich schon aus meinen Kindertagen kannten, beäugten mich auf einmal misstrauisch. Bekannte und Verwandte waren anfangs verunsichert, wie sie sich in meiner Gegenwart verhalten sollten. Aber auch mir war die Situation, die meine neue Stellung mit sich brachte, anfangs etwas unangenehm.

„Es ist nicht verkehrt, wenn die Menschen dir ein wenig Respekt entgegenbringen“, versuchte Petersen mich zu beruhigen, als ich ihm von den Vorbehalten der Einwohnerschaft mir gegenüber erzählte. „Behandle sie anständig, dann wird sich ihre Skepsis mit der Zeit schon legen.“

Seit meiner Kindheit war ich wegen meines Klumpfußes immer ein Außenseiter gewesen. Freundschaften, wie sie andere Kinder führten, hatte ich nie kennengelernt. Deshalb genoss ich in der ersten Zeit die Achtung, die man mir plötzlich entgegenbrachte, wie ich gestehen muss. Doch schon bald hatte die Bewohnerschaft unseres Dorfes sich an meinen Uniformrock gewöhnt und man begann mich wieder als einen der Ihren zu betrachten.

Hätten wir die Auswirkungen des stetig heftiger tobenden Krieges nicht immer deutlicher zu spüren bekommen, würde ich diese Jahre im Nachhinein betrachtet vermutlich als eine ruhige und entspannte Zeit bezeichnen. Weil aber gegen Mitte des Jahres 1942 praktisch jeder kriegsdiensttaugliche männliche Einwohner im wehrfähigen Alter inzwischen eingezogen war, waren die Frauen mit der Arbeit auf den Feldern plötzlich auf sich alleine gestellt. Selbstverständlich war es ihnen kaum möglich, neben Haushaltsführung und Kindererziehung auch noch die Ernte einzufahren. Aus diesem Grund kam mit dem Abzug der männlichen Bevölkerung eine stetig wachsende Anzahl von Kriegsgefangenen in unser Dorf, die ersatzweise die anfallenden Arbeiten in der Landwirtschaft erledigen sollten. Ihnen wiederum folgten Wachmannschaften, die sie zu beaufsichtigen hatten.

Die in Gefangenschaft geratenen feindlichen Soldaten hegten natürlich einen unterdrückten Groll auf alle Deutschen. In den ersten Kriegsjahren waren es noch Polen gewesen, die vereinzelt zu den Erntearbeiten herangezogen worden waren. Doch mit Fortdauer des Krieges wurden beinahe monatlich gleich dutzendfach gefangengenommene Russen in die Dörfer unserer Region getrieben, die fernab der Heimat Fronarbeiten zu verrichten hatten.

Durch ihren Status als Kriegsgefangene waren sie in den Augen der Behörden quasi rechtlos und dem Wohlwollen ihrer Bewacher oder Arbeitgeber ausgesetzt. Die jahrelange, menschenverachtende Propaganda der Nationalsozialisten, wonach die slawischen Völker als Untermenschen zu betrachten seien, trug leider einhergehend mit den kriegsbedingt stetig spürbarer werdenden Entbehrungen des täglichen Lebens zunehmend ihre Früchte.

Die Wachmannschaften, die zumeist aus nicht- oder nicht mehr zum Kriegsdienst tauglichen Männern aller Altersklassen bestanden, besaßen die Macht, ihren Frust an den ausländischen Zwangsarbeitern auszulassen, ohne ernsthaft dafür belangt zu werden, wovon sie nur allzu häufig Gebrauch machten. Neben dem Hunger, der Kälte und den unzureichenden hygienischen Zuständen in ihren Unterkünften waren die ausländischen Zwangsarbeiter oft Schlägen oder anderen Misshandlungen ihrer Aufpasser ausgesetzt.

Meist waren die Gefangenen in Viehställen untergebracht. Selbst wenn sie das Glück hatten, auf einem Hof untergekommen zu sein, dessen Besitzer sie ordentlich behandelte, sorgten die Vorschriften des Reichsministeriums für Ernährung dafür, dass sie ein mehr als karges Leben zu führen hatten. Die Essensrationen waren vorgeschrieben. In der Regel hatten sie ihre äußerst knapp bemessene Nahrung streng getrennt von den Deutschen in ihren zugigen Behausungen zu sich zu nehmen.

Der Austausch der halben Dorfbewohnerschaft und die entsetzliche Behandlung der Fremdarbeiter zogen folgerichtig zunehmend Konflikte in unserem sonst so beschaulichen Ort nach sich.

Mit der Zeit wurde es nicht nur immer schwieriger, gegen die zunehmende Verrohung der Wachleute vorzugehen, sondern auch den aufgestauten Groll der ausländischen Arbeiter im Zaum zu halten. Selbst den Gefangenen war das Näherrücken der Fronten nicht entgangen. Wie die deutsche Bevölkerung hatten auch sie unter den immer zahlreicher werdenden Bombenangriffen alliierter Flugverbände zu leiden, denen die deutsche Flugabwehr beinahe nichts entgegenzusetzen hatte.

Um sich nicht der Gefahr sexueller Übergriffe auszusetzen, trauten sich die Frauen unseres Ortes in den Abendstunden kaum mehr vor die Tür. Zahlreiche Anzeigen wegen Eigentumsdelikten gingen bei uns ein. Meist ging es dabei um den Diebstahl von Lebensmitteln oder Kleinvieh.

Im Sommer 1944 überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst gelang es den Alliierten, in Frankreich zu landen. Entgegen allen vollmundigen Versprechungen von Partei und Regierung wurden sie nicht etwa ins Meer zurückgedrängt, sondern konnten die eroberten Stellungen behaupten. Auch im Osten rückte die Front näher an die Reichsgrenzen heran. Die Menschen fragten sich, wann die Wehrmacht endlich wieder in die Offensive gehen würde?

Wenige Wochen später verbreiteten sich mit rasender Geschwindigkeit Gerüchte von einem Attentat auf den Führer, das allerdings allem Anschein nach wohl misslungen war.

Alles in allem würde ich die allgemeine Stimmung in Ellerhoop gegen Mitte des Jahres 1944 rückblickend als „zunehmend aufgeheizt“ bezeichnen. Es war den Menschen anzumerken, dass etwas Bedrohliches in der Luft lag.

In dieser aufgeladenen Atmosphäre empfing mich mein Vater eines Abends nach Dienstschluss überraschend mit einem an mich adressierten Einschreiben der Polizeidienststelle Pinneberg, das er mir in die Hand drückte, sobald ich das Haus betrat.

Ich erinnere mich noch sehr genau, an welchem Tag mich das Schreiben erreichte, denn diese eigentlich eher belanglose Begebenheit werde ich bis zu meinem Sterbebett nicht vergessen können. Es war Mittwoch, der 9. August 1944. Der Tag, der mein Leben für immer verändern sollte!

Während ich unter den wissbegierigen Augen meines Vaters aufgeregt den Umschlag aufriss, fragte ich mich, was meine vorgesetzte Behörde mir wohl Wichtiges mitzuteilen habe. Was ich dann zu lesen bekam, verschlug mir im ersten Augenblick die Sprache.

In dem Schreiben wurde mir meine Versetzung auf die Insel Helgoland mitgeteilt. Bereits in der darauffolgenden Woche hatte ich mich am Montag um spätestens 19 Uhr im Hafen von Büsum einzufinden, wo ich mich beim 1. Offizier des Minenschiffs Auguste melden sollte.

Meine Gefühle waren nach dem Lesen des Textes zwiespältig. Niemals zuvor in meinem Leben war ich über einen längeren Zeitraum von meiner Familie getrennt gewesen. Lediglich bei den eher seltenen Verwandtschaftsbesuchen hatte ich außerhalb der Grenzen unseres Dorfes genächtigt. Doch plötzlich sollte ich von heute auf morgen meinen Dienst auf einer Insel verrichten, von der ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wusste, wo sie genau lag! Andererseits konnte ich meinen Stolz kaum verhehlen, für diese Aufgabe berufen worden zu sein.

Ich muss beim Lesen des Briefes wohl ein ziemlich verwirrtes Gesicht gemacht haben, denn mein Vater nahm mir den Umschlag samt Inhalt aus der Hand und begann das Schreiben mit zunehmendem Unglauben eingehend zu studieren. Nachdem er zu Ende gelesen hatte, schauten wir uns beide ratlos an.

„Jetzt nimmt man dich uns auch noch weg“, klagte mein Vater und schlug seine Hände vor das Gesicht.

Im Nachhinein kann ich seine Reaktion nur allzu gut verstehen, denn zu diesem Zeitpunkt waren meine beiden ältesten Brüder bereits gefallen, während Josef als vermisst galt.

Mutter kam aus der Küche geeilt und schaute in unsere ernsten Mienen. Wortlos reichte Vater ihr den Brief.

„Oh Gott“, entfuhr es ihr, als ihr der Sinn des Schreibens bewusst wurde.

Mit Tränen in den Augen nahm sie mich in den Arm und flüsterte mir traurig ins Ohr:

„Mein Junge, pass nur gut auf dich auf! Das musst du mir versprechen, hörst du?“

Ich versuchte sie zu beruhigen:

„Aber natürlich, Mutter. Macht euch bitte meinetwegen keine Sorgen. Es wird schon alles gut werden! Bald ist der Krieg vorbei und ich werde zurückkehren, um meinen Dienst wieder hier im Ort aufzunehmen. Ihr werdet schon sehen!“

Hätten meine Eltern zu diesem Zeitpunkt geahnt, was auf mich zukommen würde, hätten sie sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen meine Versetzung auf das kleine Eiland gesträubt. Doch welch dramatische Ereignisse sich in den nächsten Monaten rund 35 Seemeilen vor der deutschen Nordseeküste abspielen würden, konnten sie natürlich nicht voraussehen ...

5

Mit meinem Uniformrock bekleidet und einem ziemlich verschlissenen Koffer aus dem Besitz meiner Eltern in der Hand begab ich mich am darauffolgenden Montag um die Mittagszeit zur Haltestelle, wo der Bus nach Elmshorn abfahren sollte. Begleitet wurde ich dabei von Vater, Mutter und meiner Schwester Hedwig. Lediglich mein jüngerer Bruder Paul fehlte bei meinem Abschied, weil er zu dieser Stunde seinen Dienst als Flakhelfer zu verrichten hatte.

Mutter hatte mir für unterwegs ausreichend Proviant in den Koffer gepackt, der für die nächsten beiden Tage reichen würde. Sie schien sich ernsthaft Sorgen zu machen, dass ich auf der Fahrt nach Helgoland nicht genügend zu essen bekäme.

Als der Omnibus in Sichtweite kam, umarmten mich alle schnell noch einmal innig. Vor allem meinen Eltern war anzusehen, wie ungern sie mich gehen ließen. Dies war natürlich aufgrund der schweren Schicksalsschläge, die sie durch die Tode respektive der Vermisstenmeldung meiner drei älteren Brüder bereits hinzunehmen hatten, kein Wunder. Ich musste meiner Mutter noch einmal hoch und heilig versprechen, ihr sofort nach meiner Ankunft auf der Insel zu schreiben, bevor ich in den Bus stieg.

Nachdem ich meinen Koffer untergebracht und mir mit Mühe und Not noch einen Sitzplatz ergattert hatte, winkte ich meiner Familie zum Abschied ein letztes Mal zu, bevor sich das Gefährt in Bewegung setzte. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich natürlich nicht wissen, dass ich meine Liebsten das nächste Dreivierteljahr nicht wiedersehen und als völlig veränderter Mensch zu ihnen zurückkehren würde.

Im Bahnhofsgebäude von Elmshorn erkundigte ich mich am Schalter, welchen Zug ich zu nehmen hatte, um zu meinem Zielort zu gelangen. Zum Glück brauchte ich nicht lange auf die Bahn nach Heide zu warten.

Dort angekommen, musste ich noch einmal umsteigen, um am späten Nachmittag schließlich Büsum zu erreichen. Im Bahnhof der Küstengemeinde wandte ich mich erneut an einen Schalterbeamten, um mir den Weg zum Hafen beschreiben zu lassen, der glücklicherweise nicht sehr weit entfernt vom Bahnhof gelegen war.

Das Hafengelände erwies sich allerdings als erheblich weitläufiger, als es das Stadtbild des beschaulichen Ortes vermuten ließ, wie ich erstaunt feststellen musste, als ich dort eintraf. Das Areal bestand aus mehreren nebeneinander angeordneten Becken. Unweit der Kais waren zahlreiche Lagerschuppen errichtet worden. Der militärisch genutzte Teil des Hafens war von einem hohen Zaun umgeben und konnte nur durch ein Tor betreten werden, welches von Marinesoldaten strengstens bewacht wurde, wie man mir sagte.

Wie ich vom Kapitän eines Fischkutters weiter erfuhr, lag die Auguste in eben jenem abgeschirmten Teil des Hafens. Mit dieser Information ausgestattet begab ich mich samt meinem Koffer zum Zugangstor, wo sich die Posten meine Papiere zeigen ließen, um mich danach ohne jede Beanstandung passieren zu lassen.

Obwohl man mir am Tor sowohl die Lage des Hafenbeckens beschrieben als auch den Anlegeplatz der Auguste genannt hatte, musste ich mich im Inneren des Areals noch ein weiteres Mal bei einem Hafenarbeiter erkundigen, bis ich das Schiff endlich gefunden hatte.

Den Aufbauten zufolge schien es sich um einen früheren Passagierdampfer zu handeln. Bei Ausbruch der Feindseligkeiten hatte man diesen offenbar für die Kriegsmarine requiriert und zu einem Minenschiff umgebaut. Dabei war das Schiff mit leichten Bordwaffen ausgestattet und mit grauer Tarnfarbe versehen worden.

Zu beiden Seiten der Auguste lagen jeweils weitere Wasserfahrzeuge am Kai. Bei einigen von ihnen schien es sich ebenfalls um ehemalige Seebäderschiffe zu handeln. Auch sie waren zu Beginn des Krieges zu Minenschiffen umgerüstet worden, wie ein Matrose mir erzählte. Im Gegensatz zur Auguste waren ihre früheren Namen jedoch nicht mehr zu erkennen. Stattdessen hatte man ihnen beim Auftragen des Tarnanstrichs irgendwelche militärischen Kürzel verpasst, die sich für meine Augen kaum voneinander unterschieden.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Beckens hatten einige ebenfalls grau lackierte Frachtschiffe vor einem Lagerschuppen festgemacht. Über das gesamte Hafengelände verteilt waren kleinere und größere Bunker zu sehen, die den Hafenarbeitern und Seeleuten im Falle eines feindlichen Luftangriffs Schutz bieten sollten. Obwohl sie einen sehr massiven Eindruck auf mich machten, wirkten sie rückschauend im Vergleich zu den Befestigungseinrichtungen, die mir am nächsten Tag vorgeführt werden sollten, geradezu wie Spielzeugbauten.

Auf dem Kai herrschte hektische Betriebsamkeit. Hafenarbeiter, bei denen es sich allem Anschein nach zumindest in Teilen um feindliche Kriegsgefangene handelte, brachten schwere Kisten, die vor dem Lagerschuppen bereitstanden, in den Schwenkbereich eines dampfbetriebenen Krans, der das Frachtgut auf das Oberdeck der Auguste hievte. Dort wurde es von der Schiffsmannschaft in Empfang genommen und akkurat nebeneinander deponiert. Mehrere Marinesoldaten, die mit über den Schultern hängenden Karabinern bewaffnet waren, beaufsichtigen mit gelangweilten Blicken die Ladearbeiten am Schiff.

Während ich das Geschehen um mich herum fasziniert verfolgte, überlegte ich fieberhaft, an wen ich mich wenden konnte, um beim

1. Offizier der Auguste vorstellig werden zu können. Nach einigem Hin und Her fiel meine Wahl schließlich auf einen etwa dreißigjährigen Mann, der die Uniform der Kriegsmarine trug. Dieser schien die Aufgabe zu haben, die Anzahl der an Bord genommenen Güter schriftlich festzuhalten, denn er machte sich nach jeder verladenen Kiste in einer Schreibkladde Notizen.

Obwohl ich zu dieser Zeit noch nicht zwischen den verschiedenen Diensträngen der Kriegsmarine unterscheiden konnte, ließen mich seine Rangabzeichen und sein ganzes Auftreten vermuten, dass es sich bei ihm um einen Offizier handelte.

Nachdem ich mich einmal für ihn entschieden hatte, schlenderte ich mit meinem Koffer zögernd auf ihn zu. Da ich mir nicht sicher war, wie ich vorschriftsmäßig zu grüßen hatte, entschied ich mich für den Hitlergruß und ließ den rechten Arm zackig in die Höhe schnellen, als ich ihn ansprach:

„Heil Hitler! Wachtmeister Plöger von der Polizeidienststelle Pinneberg. Ich wurde nach Helgoland abgeordnet und soll mich zu diesem Zweck beim 1. Offizier der Auguste melden."

Der Mann musterte mich daraufhin einen Moment lang verwundert, ehe er salutierte und danach entgegnete:

„Haben Sie Ihre Papiere dabei?“

Ich beeilte mich, ihm diese auszuhändigen.

„Soso, nach Helgoland wollen Sie also?“, meinte er beim Studieren der Dokumente und warf mir dabei einen skeptischen Blick zu. „Da sind Sie ja nicht gerade zu beneiden …"

Während ich noch überlegte, wie seine Bemerkung wohl gemeint sein könnte, erklärte er mir schon:

„Bis zum Auslaufen sind es noch beinahe vier Stunden. Sie können die Zeit bis dahin nutzen, um die Kantine aufzusuchen, wo man Ihnen ein Abendessen reichen wird." In kurzen Worten beschrieb er mir den Weg. „Lassen Sie Ihren Koffer ruhig hier, ich werde ihn an Bord bringen lassen. Finden Sie sich aber spätestens eine Stunde vor dem Ablegen wieder hier am Anleger ein!"

Ich tat, wie mir geheißen und ließ mir in der Kantine einen Eintopf geben, den ich genüsslich vertilgte. Die verbleibende Zeit bis zur Abfahrt der Auguste nutzte ich für einen kleinen Spaziergang durch den malerischen Ort, ehe ich mich wieder auf das Hafengelände begab. Mittlerweile hatte die Abenddämmerung eingesetzt.

Zu meiner Überraschung musste ich mich in eine größere Menschenschlange einreihen, als ich an Bord wollte, denn mehrere hundert andere Personen schienen dasselbe Ziel wie ich zu haben. Die meisten von ihnen waren Soldaten. Es gab aber auch einige Zivilisten, die auf das Schiff wollten. Zu meinem Erstaunen entdeckte ich sogar mehrere Frauen unter den Passagieren.

Wenige Minuten vor dem geplanten Ablegen der Auguste um 22 Uhr fuhr ein Lastkraftwagen der Wehrmacht vor, dessen Ladefläche mit einer Plane überspannt war. Sobald der Fahrer das Fahrzeug zum Halten gebracht hatte, sprangen mehrere Wachsoldaten vom Wagen herunter und forderten die verbliebenen Personen mit lauten Kommandos auf, ihrem Beispiel zu folgen. Ich brauchte einen Augenblick, bis ich erfasst hatte, dass es sich bei ihnen offenbar um Kriegsgefangene handelte. Die Wachmannschaft trieb die ausgemergelten Männer hastig an Bord, wo sie von Marinesoldaten in Empfang genommen wurden, die ihnen ihre Plätze auf dem Unterdeck zuwiesen. Wenngleich ich keine Ahnung hatte, in welcher Sprache sich die Männer unterhielten, ließen mich ihre zerschlissenen Uniformen vermuten, dass es wohl Italiener waren, die nach Helgoland gebracht werden sollten.

Wie sich in der Folgezeit herausstellen sollte, verzögerte sich das Auslaufen des Schiffes wegen eines Fliegeralarms über Helgoland und im Raum Wilhelmshaven noch um beinahe zwei Stunden. Im Schutz der Dunkelheit legten wir schließlich kurz vor Mitternacht ab.

Zeitgleich mit der Auguste hatten auch zwei Frachtschiffe den Büsumer Hafen mit Kurs auf Helgoland verlassen, die die Insel mit Nachschub versorgen sollten, wie mir beim Durchfahren der schmalen Hafeneinfahrt von einem Marinesoldaten erklärt wurde. Da alle drei Schiffe aus Furcht vor feindlichen Fliegern keine Positionslichter gesetzt hatten, fuhren wir nur mit halber Kraft. Die Abstände zwischen den einzelnen Schiffen waren dabei wohl hauptsächlich aus diesem Grund recht beträchtlich.

Als wir die offene See erreichten, ließ die Anspannung, die sich meiner beim Auslaufen bemächtigt hatte, merklich nach und ich verspürte auf einmal eine angenehme Müdigkeit.

Es war nicht ganz einfach, inmitten der Zivilisten auf dem Mitteldeck noch einen Schlafplatz zu finden. Doch ich hatte Glück und entdeckte in der Nähe der Treppen eine freie Sitzbank, auf der ich mich ausbreiten konnte. Es dauerte nicht lange, bis mich das sanfte Schaukeln des Schiffes einschlummern ließ.

6

Als ich erwachte, hatte die Morgendämmerung bereits eingesetzt. Es brauchte einen Moment, bis mir wieder bewusst war, wo ich mich befand.

Ringsherum waren die gleichmäßigen Atemgeräusche der anderen Passagiere zu hören, die teils sitzend, teils liegend sämtlich noch zu schlafen schienen. Lediglich ein etwa vierzigjähriger Mann, der neben mir auf dem Fußboden kauerte und mit dem Rücken gegen die Außenwand gelehnt eine Zigarette rauchte, hatte die Augen aufgeschlagen, mit denen er mich neugierig beäugte.

„Du bist wohl der Nachfolger des alten Hoopmann als Inselgendarm?", sprach er mich nach einer Weile mit leiser Stimme an, um die Mitreisenden nicht aufzuwecken.

Überrascht über die vertrauliche Anrede richtete ich mich auf, sah hastig an meinem Uniformrock herunter und erwiderte dann in gleicher Lautstärke:

„Ja, ganz recht. Mein Name ist Hans Plöger."

„Warst du schon einmal auf Helgoland, Hans?", wollte er wissen.

„Nein, noch nie. Ich komme aus Ellerhoop. Das ist in der Nähe von ..."

„Ich weiß, wo Ellerhoop liegt", unterbrach mich der Mann grinsend. „Als Dachdeckermeister bin ich ziemlich herumgekommen. Ursprünglich stamme ich aus Beckstein bei Heilbronn."

Als ich ihn daraufhin verständnislos ansah, erklärte er schnell:

„Das ist in Süddeutschland. Dort kannst du dich natürlich nicht auskennen. Na ja, wie das Leben manchmal so spielt, hat es mich irgendwann in den Norden verschlagen. Zuerst verdiente ich mein Geld auf einem Fischkutter. Doch als auf Helgoland der Bau der Kasernen begann, zog ich es vor, wieder in meinem gelernten Beruf zu arbeiten. Anfangs pendelte ich noch zwischen Cuxhaven und dem Eiland. Das wurde mit der Zeit natürlich ziemlich lästig. Als sich mir die Möglichkeit bot, auf Helgoland ein Haus zu übernehmen, zögerte ich keinen Augenblick und zog mit meiner Familie auf die Insel. Obwohl der Kasernenbau längst abgeschlossen ist, gibt es dort noch immer reichlich Arbeit für mich."

Seine Stimme nahm beinahe einen Flüsterton an, als er fortfuhr:

„Verantwortlich dafür ist der Feind. Der sorgt nämlich mit seinen Bomberattacken dafür, dass es auf Helgoland ständig beschädigte Dächer zu reparieren gibt!“

Auf einmal erhob er sich, kam einen Schritt näher und gab mir die Hand.

„Ich heiße übrigens Georg Braun", stellte er sich vor. „Sag mal, Hans, hast du dich eigentlich freiwillig auf den frei gewordenen Posten auf Helgoland beworben?"

„Nein, ich wurde von meiner übergeordneten Dienststelle dorthin versetzt", antwortete ich wahrheitsgemäß.

„Dann hoffe ich sehr für dich, dass du in den nächsten Monaten nicht die Hölle durchleben musst ...", meinte er mit nachdenklicher Miene.

In diesem Augenblick sprach er noch in Rätseln zu mir. Erst ein knappes Dreivierteljahr später sollte ich erfahren haben, was er mit seinen Worten gemeint hatte.

Ohne zu fragen, nahm Braun plötzlich neben mir auf der Bank Platz und erklärte mir mit leiser Stimme:

„Die Alliierten rücken an allen Fronten vor. Die Engländer und Amerikaner sind in Frankreich gelandet, die Russen werden schon bald in Ostpreußen stehen. Nacht für Nacht werden unsere Städte von den alliierten Bombern in Schutt und Asche gelegt. Das tausendjährige Reich gleicht mittlerweile einer Trümmerwüste. Der Krieg ist allen Durchhalteparolen der Regierung zum Trotz verloren! Ich kann nur hoffen, dass das Ende schnell kommt und dadurch zumindest unsere schöne Insel von größeren Zerstörungen verschont bleibt!"

Aus naheliegenden Gründen erwiderte ich lieber nichts auf diese äußerst brisanten Bemerkungen. Stattdessen zog ich es vor, mich für einen Moment von meinem Gesprächspartner abzuwenden, um in Ruhe über seine Aussagen nachdenken zu können. Brauns Worte hatten mich nämlich einigermaßen verwirrt, wurde der Bevölkerung doch in den Zeitungen oder im Rundfunk in unerschütterlicher Siegeszuversicht fortdauernd genau das Gegenteil von dem, was er gerade behauptet hatte, eingetrichtert. Was mochte Braun veranlasst haben, der deutschen Kriegspropaganda derart skeptisch gegenüberzustehen?

Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als die Tür zum Passagierdeck geöffnet wurde und ein Offizier eintrat. Dieser sah sich hastig unter den Schlafenden um und bemerkte dabei, dass außer Braun und mir noch niemand aufgewacht war. Daraufhin wandte er sich an uns, um uns mitzuteilen:

„Helgoland ist bereits in Sicht. In spätestens einer halben Stunde werden wir anlegen!"

„Zumindest ist uns ein Angriff durch feindliche Flieger erspart geblieben ...", seufzte mein Nebenmann kaum hörbar, um mich schon im nächsten Moment mit plötzlicher Entschlossenheit aufzufordern:

„Komm, Hans, wir wollen zum Bug gehen. Von dort hast du den besten Blick auf die Insel und kannst dir schon einmal einen ersten Eindruck von Helgoland verschaffen!"

Braun hatte nicht übertrieben, als er von der Schönheit der Insel gesprochen hatte, wie ich feststellte, als wir uns über das seitliche Deck nach vorne begaben. Im Licht der aufgehenden Sonne bot sich mir an diesem Tag ein wahrlich beeindruckendes Bild, wie es sich nach dem Krieg niemals wieder für den Inselbesucher zeigen würde! Während sich die Sonnenstrahlen im Wasser der Nordsee spiegelten, ließen sie gleichzeitig einen gewaltigen Felsen, der sich in einiger Entfernung inmitten des Meeres vor uns auftürmte, in schillernden roten Farben erstrahlen. Ich war von diesem Ausblick derart fasziniert, dass ich meine Augen kaum von der Insel abwenden konnte!

Beim Näherkommen zeichneten sich mehrere künstliche Erhebungen auf der Silhouette des Massivs ab. Ich machte einen Leucht- und einen Kirchturm, aber auch einige recht seltsam anmutende Bauten aus. Bei Letzteren schien es sich um militärische Einrichtungen zu handeln, über deren Bedeutung ich mir zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht im Klaren war. Welche Funktion mochte beispielsweise ein riesiges Metallgestänge haben, dessen einzelne Elemente untereinander mit Drähten verbunden waren und dadurch wie ein überdimensionales Spinnennetz aussah? Zudem schwebten zwei gewaltige Sperrballons, wie ich sie auch schon auf dem Festland gesehen hatte, zum Schutz gegen Tieffliegerangriffe über der Insel.

„Dich irritieren die Funkmessortungsgeräte und der Flakbefehlsstand, die so gar nicht in dieses idyllische Bild hineinpassen wollen, nicht wahr?“, fragte Braun, der meinem Blick gefolgt war, plötzlich in das Rauschen der Wellen hinein und hatte damit meine Gedanken erraten.

Es dauerte nicht lange, bis sich für meine Augen sowohl oben auf dem Felsen als auch unterhalb des Gesteins eine Ansammlung von Gebäuden abzeichnete. Mein Begleiter bezeichnete die beiden Siedlungsbereiche als Oberland und Unterland, was sich in meinen Ohren nur logisch anhörte. Dem Unterland war eine auf den ersten Blick überdimensioniert erscheinende Hafenanlage vorgelagert. Innerhalb eines durch eine weit ins offene Meer hineinragende Mole geschützten Hafenbeckens tummelten sich einige kleinere Wasserfahrzeuge, die in den Tarnfarben der Kriegsmarine lackiert waren. Auch einige Frachtschiffe hatten dort festgemacht. Bei den wenigen größeren Schiffen handelte es sich um eine Fregatte und drei Korvetten, wie ich von Braun erfuhr.

Er war es auch, der mich auf einen riesigen Betonkoloss am Rande der Anlage aufmerksam machte.

„Das ist der UBootbunker Nordsee III. In ihm können mehrere UBoote gleichzeitig untergebracht werden. Seine Mauern sind bis zu drei Meter dick", erläuterte er mir.

Während ich noch gebannt auf den massiven Betonklotz starrte, lenkte der Dachdeckermeister meine Aufmerksamkeit nach Steuerbord, wo wir gerade ein weiteres, allerdings erheblich flacheres Eiland passierten.

„Auf der rechten Seite kannst du die Düne erkennen. In früheren Zeiten war sie einmal mit der Hauptinsel verbunden. Doch eine Sturmflut hat dafür gesorgt, dass beide Teile voneinander getrennt wurden. Die Düne ist eigentlich im Sommer sowohl für die Inselbewohner als auch für die vielen Besucher das Badeparadies schlechthin. Doch seit Kriegsbeginn wurde sie zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Man hat dort nämlich einen Flugplatz gebaut. Zudem wurden dort unzählige Flakstellungen errichtet.“ Seine Stimme nahm einen verächtlichen Klang an, als er noch nachschob: „Als ob das die Insel schützen könnte ..."

Erneut schockierte mich die Tatsache, dass Georg Braun mir gegenüber kein Blatt vor den Mund nahm und seine Zweifel am viel beschworenen Endsieg so offen äußerte. Schließlich kannte er mich ja erst seit Kurzem! Seine Meinung unverblümt zu sagen, konnte in diesen Zeiten wachsender Nervosität bei den Behörden sehr gefährlich sein ...

Mein Begleiter muss mein erschrockenes Gesicht wohl bemerkt haben, denn er beeilte sich, mich zu beschwören:

„Damit wir uns richtig verstehen: Ich habe grundsätzlich keinerlei Hemmungen, meine Meinung offen zu äußern. Trotzdem sollte das, was wir beide miteinander besprochen haben, besser unter uns bleiben, klar?"

Noch immer einigermaßen verstört versicherte ich ihm schnell:

„Ja, natürlich. Das versteht sich doch von selbst!"

Braun nickte zufrieden und klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. „Du bist schon in Ordnung, Hans!"

Inzwischen hatten wir die nicht sehr breite Hafenzufahrt beinahe erreicht. Zu beiden Seiten waren auf den schmalen Molen jeweils mehrere Flakstellungen zu erkennen.

Auf der Auguste war das Leben mittlerweile erwacht. Viele Passagiere waren nach draußen gekommen, um das Anlegemanöver von der Reling aus zu verfolgen.