Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

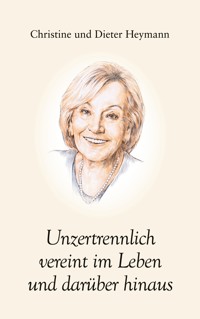

Dieter Heymann erzählt die Geschichte seiner Liebe zu Christine - eine Liebe, die über sechs Jahrzehnten alle Höhen und Tiefen des Lebens überstand. Dieses Buch ist eine Hommage an Christine, die er im Januar 2023 an einem inoperablen Hirntumor verlor, und zugleich ein kraftvolles Zeugnis der unzerbrechlichen Verbundenheit zweier Seelen. Basierend auf Christines eigenen Memoiren führt der erste Teil des Buches die Leserinnen und Leser in ihr bewegtes Leben voller Freude und Herausforderungen. Im zweiten Abschnitt beschreibt Dieter Heymann die gemeinsamen Tage der Krankheit, die Nähe und den Abschied - einfühlsam und authentisch. Schließlich beleuchtet er in philosophischen Reflexionen die Themen Tod, Spiritualität und die Suche nach Trost und Sinn. Dieses Buch ist eine berührende Erzählung über die Kraft der Liebe und das Weiterleben nach einem schweren Verlust. Ein Werk für alle, die den Wert der Erinnerung und die Hoffnung auf ein Wiedersehen spüren möchten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieter Heymann, 1945 in Darmstadt geboren, absolvierte nach dem Abitur eine kaufmännische Lehre. Von 1967 bis 1970 arbeitete er im Außendienst eines Industrieunternehmens. Von 1970 bis 2003 leitete er ein familieneigenes Unternehmen in Darmstadt. Von 2003 bis 2012 war er zu einem Magisterstudium für Philosophie und Psychologie an der Technischen Universität in Darmstadt immatrikuliert.

Von Dieter Heymann sind bereits erschienen:

Fröhlich altern. Nützliche Tipps für ein erfülltes Leben (2014) Harriet und Hermine. Eine Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert (2016)

Weise altern. Persönliche Lebenserfahrungen und philosophische Erkenntnisse (2018)

Heinrich. Geschichte einer Kaufmannsfamilie 1807–1945 (2020)

Geschichte einer Kaufmannsfamilie 1945–2015 (2022)

E-Mail: [email protected]

Homepage: www.dieter-heymann.de

Meiner geliebten Frau Christine

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Teil I

Mein Vater Christian Höfgen

Christian Höfgen hatte das Land verlassen

Christine kommt auf die Welt

Meine Jahre auf Schloss Waldleiningen

Unsere Familie vereint in Darmstadt

Jahre allein in Dresden

Die Geschwister meiner Mutter

Neustart in Darmstadt

Meine Mutter wird krank

»Tante Bille«

Die Geschwister meines Vaters

Dresden 13. Februar 1945

Nachwort von Christine

Teil II

Christines Geburtstagsrede

Meine Hommage an Christine

Familienbild von Christines Geburtstagsfeier

Aus Christines Tagebuch

Unsere Erlebnisse im Jahr 2022

Beginn unserer ewigen Liebe vor 62 Jahren

Das Ende vor Augen

Max Grundig Klinik

Wir schreiben ein Buch

Unsere letzten gemeinsamen Erlebnisse

Christine geht dem Schwindel auf den Grund

Christine kommt ins Klinikum

Der Klinikdirektor spricht mit Christine

Christines Biopsie im Kopf

Nach der Biopsie war nichts mehr wie zuvor

Christine kommt vom Krankenhaus nach Hause

Christine lehnt Strahlen- und Chemotherapie ab

Christines letzte 66 Tage zu Hause

Unser letztes Weihnachtsfest

Ein ambulantes Palliativteam kommt nach Hause

Christine auf der Palliativstation im Agaplesion Elisabethenstift

Das Ende kommt in Sicht

Der Tod tritt ein

Christines Trauerfeier

Traueransprache Pfarrer Wille-Boysen

Christine und ihr Philosophielehrer

Teil III

Der Tod in der Philosophie

Elisabeth Kübler-Ross

Plötzlich allein zu Hause

Aus meinem Tagebuch

Das erste Weihnachtsfest ohne Christine

Vor einem Jahr ist Christine gestorben

Schutzengel

Vom »Werden und Vergehen«

Der Tod in der Psychologie

Der Tod in der Religion

Mein neues Leben

Briefwechsel mit Christine

Goethes Mailied

Das zweite Osterfest ohne Christine

Nachwort

Bildanhang

Vorwort

I n diesem Buch verschmelzen die Werke zweier Schreibenden zu einer Einheit – einer Autorin und eines Autors. Doch eine Figur sticht besonders hervor: Christine, die Protagonistin. Im ersten Teil wird sie durch ihre Autobiografie lebendig, in der sie ihre Familienchronik aus ihrer eigenen Perspektive niedergeschrieben hat. Sie kannte keinen ihrer vier Großeltern bewusst, was ihr den Zugang zu dieser Generation weitgehend verwehrte. Das Wenige, das ihre Eltern über die Vorfahren berichteten, hat sie festgehalten. Der Fokus liegt auf der Lebensgeschichte ihrer Eltern und ihrer Generation. Alle Fotos, Urkunden und Dokumente stammen aus dem Familienarchiv und sind als Kopien abgebildet. Christines eigene Lebensgeschichte beginnt mit ihrer Kindheit und zieht sich durch das gesamte Buch.

Besonders prägend waren die drei Jahre, die Christine auf Schloss Waldleiningen im Odenwald verbrachte. Diese Zeit formte ihren Charakter entscheidend. Ihr Verhalten nach der schweren Diagnose lässt sich auf diese Jahre zurückführen, in denen sie ohne ihre Eltern in einer sensiblen Phase aufwuchs. In einem späteren Kapitel erläutere ich, wie entscheidend die ersten Lebensjahre für die weitere Entwicklung sind. Die Jahre auf Schloss Waldleiningen bei Tante und Onkel, ohne ihre Eltern und Brüder, machten Christine geduldig, tolerant, rücksichtsvoll und nachsichtig – Eigenschaften, die sie ihr Leben lang auszeichneten.

Im ersten Teil, Christines Autobiografie mit ihrer Familie, habe ich es nicht gewagt, auch nur ein Wort zu ändern oder zu streichen. Christines Lebensgeschichte entfaltet sich in einem vielschichtigen Gewebe aus Erinnerungen und Einsichten. Mit jeder Seite wächst meine Wertschätzung für sie. Alles, was ich bin, verdanke ich ihr.

Mit diesem Buch möchte ich die Erinnerung an meine geliebte Christine lebendig halten – für mich, unsere Töchter, die Schwiegersöhne und unsere drei Enkel, aber auch für alle, die sie kannten und schätzten.

Dieses Schreibprojekt hält mich am Leben. Wir hatten uns vorgenommen, gemeinsam ein Buch über unsere schwerste Zeit zu schreiben. Christines Krankengeschichte mag für viele Leserinnen und Leser schwer verdaulich sein, doch für mich war es wichtig, sie festzuhalten.

Wir respektierten stets unsere gegenseitige Privatsphäre. Wir achteten einander so sehr, dass wir nie die Tagebücher des anderen lasen.

Als Christine von uns ging, blieben ihre Worte zurück – ein Vermächtnis ihrer Gedanken und Gefühle. Ihre Autobiografie verbindet sich mit ihrer Gedankenwelt. In ihren Zeilen fand ich Reflexionen, Träume und Geheimnisse, die mich mit Wehmut, aber auch tiefer Verbundenheit und Ehrfurcht erfüllen.

Während ich an diesem Buch schreibe, finde ich Trost in unserer unzerstörbaren Verbindung. Niemand kann wirklich verstehen, was es bedeutet, einen Menschen zu verlieren, mit dem man ein Leben lang verbunden war. Durch das Lesen ihrer Worte lebt Christine für mich weiter. Indem ich ihre Gedanken aufgreife und in meinem eigenen Ausdruck weitertrage, bleibt sie unsterblich – für mich, unsere Familie und vielleicht auch für alle, die sie kannten.

Der Literaturnobelpreis 2023 ging an den norwegischen Schriftsteller Jon Fosse. In einem seiner Werke, dem Theaterstück Und trennen werden wir uns nie, findet sich ein Zitat, das mir besonders nahegeht: »Ich trage einen Schmerz in mir (…), das Schreiben ist für mich ein Weg, die Dunkelheit zu vertreiben.« Die therapeutische Kraft des Schreibens war für Fosse überlebenswichtig – und ist es nun auch für mich geworden.

Christine und ich waren ein wunderbares Team, voller Gegensätze und noch mehr Gemeinsamkeiten. Dieses autobiografische Gemeinschaftswerk ist ein Versuch, das Erlebte zu verarbeiten. Martin Walser brachte es treffend auf den Punkt: »Schreiben ist das Einzige, was das Leben erträglich macht.« Christine hat uns durch ihr unheilbares Leiden verlassen, doch mit diesem Buch hole ich sie zurück. Es ist ein Teil meiner Trauerarbeit.

Im letzten Teil des Buches widme ich mich Themen wie der Psychologie, der Philosophie des Todes – dem »Werden und Vergehen« – und der Religion.

Teil I

Mein Vater Christian Höfgen

Mein Vater, Christian, wird als erstes Kind des Lehrers Arthur Höfgen und seiner Frau Margaretha am 7.9.1917 geboren. In den kurzen Tagebuchaufzeichnungen meines Großvaters (»Unser Bubi«) sieht man, wie glücklich sie darüber waren. Er ist bereits 9 Jahre alt, als seine Schwester Gertraude, genannt Traudl, geboren wird, und 12 Jahre alt, als seine zweite Schwester Rosemarie, genannt Rosi, zur Welt kommt. Meine Großmutter ist zu dieser Zeit bereits 42 Jahre alt, was sicherlich zu dieser Zeit schon sehr ungewöhnlich war.

Christian zeigt früh eine hohe musikalische Begabung und beherrscht bereits als Kind wunderbar das Klavierspiel. Da sein Vater auch Kantor war, ist die Musik sicherlich ein wesentlicher Bestandteil seiner frühen Kindheit. Er besucht das humanistische Gymnasium, erlernt Latein und Griechisch und verlässt die Schule am 13.2.1937 mit dem Reifezeugnis des Staatsgymnasiums zu Dresden-Neustadt. Anschließend beginnt er unverzüglich seine Studien am Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden in Musik- und Theaterwissenschaften, die er im September 1939 erfolgreich abschließt.

Während dieser Zeit lebt er bei seinen Großeltern Wille, die in Dresden-Gruna in der Heynahtsstraße eine sehr geräumige Wohnung bewohnen.

Sein Klavierlehrer wird der berühmte Hochschullehrer und Pianist Rudolf Feigerl. Christian gibt schon bald Klavierkonzerte in Dresden, die von der Presse als herausragend kritisiert werden.

Im Jahr 1939 holt ihn Karl Böhm als Volontär an die Staatsoper Dresden. 1941 wird er in Leipzig Repetitor, jedoch wird er kurz darauf direkt zum Kriegsdienst eingezogen. Ein besonderes Glück für ihn mag seine einseitig angeborene Augenschwäche gewesen sein, die ihm die Möglichkeit verschaffte, in der Schreibstube der Kommandierenden tätig zu sein.

Die Staatsoper Dresden stellt nicht nur einen wichtigen beruflichen Wendepunkt dar, sondern ist auch die Verbindung zu meiner Mutter Katharina, genannt Käthe, die dort als Chorsängerin mit Solistenvertrag im Fach Altistin engagiert ist.

Am 30. Juni 1942 heiratet der Kapellmeister, nun Oberschütze Alfred Christian Höfgen, die Opernsängerin Johanna Katharina Müller in Taltitz. Die Trauung wird von ihrem Vater, dem Pfarrer Paul Friedrich Müller, durchgeführt.

Zu dieser Zeit war mein Großvater bereits 73 Jahre alt und lebte, durch seine Pensionierung bedingt, nicht mehr in Taltitz, sondern in Dresden in der Altenbergerstraße 3, die nun auch die Wohnung meiner Eltern wurde. Meine Mutter brachte ihren erstgeborenen Sohn Wolfgang mit in die Ehe, der von unserem Vater adoptiert wurde. Im Oktober 1943 verstarb mein Großvater Müller, und im Dezember wurde dann mein zweiter Bruder Rudolf geboren – und immer noch herrschte Krieg.

Ein Ende dieses schrecklichen Albtraumes war nicht abzusehen. Es dauerte noch zwei schreckliche Jahre, die im Februar 1945 mit der Bombardierung Dresdens einen furchtbaren Höhepunkt fanden. Im Mai war der Krieg schließlich vorbei, aber mein Vater verbrachte noch ein Jahr in Kriegsgefangenschaft, aus der er erst 1946 entlassen wurde.

Die Frage, ob er an sein altes Leben wieder anknüpfen könne, stand im Raum. Er stand vor einer Entscheidung. Wie sollte seine musikalische Laufbahn aussehen? Nach seinen Erfolgen wäre eine klassische Karriere als Konzertpianist durchaus möglich gewesen, doch er wusste auch, dass er dann viel auf Reisen sein würde und es ausschließlich um die Musik gehen würde. Eine Familie hätte zu dieser Zeit und in seinem Lebensraum keinen Platz gehabt.

Schließlich traf er seine Entscheidung für das Theater in Dresden und die Familie. Unter Joseph Keilberth wurde er erneut Solo-Repetitor und später Studienleiter.

Im April 1947 wurde ich als Nesthäkchen der Familie geboren. Die Nachkriegsjahre waren äußerst beschwerlich, sicherlich nicht nur im Osten Deutschlands. Es gab wenig bis nichts zu essen, und man konnte froh sein, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, auch wenn wir das zunächst mit vielen Obdachlosen in unserem Haus teilen mussten.

Rudolf, Wolfgang, Christine, September 1947

Im Juni 1948 verstarb meine Großmutter Margarethe Müller, geb. Prölß, und meine Eltern lebten nun mit uns Kindern allein in der schönen, großen Wohnung in der Nähe des »Blauen Wunders«.

Im Westen Deutschlands wurde im September 1949 Konrad Adenauer zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Im gleichen Jahr wurde im Osten Deutschlands die Deutsche Demokratische Republik gegründet, und Generalsekretär wurde Walter Ulbricht von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Ein Staat in Mitteleuropa, der nach dem Krieg sowjetische Besatzungszone blieb, einschließlich des sowjetischen Sektors Berlins. Ein Staat, der sich gegenüber der Welt abschottete und wirtschaftlich auf Planwirtschaft setzte, während er innenpolitisch das Ministerium für Staatssicherheit gründete. Es kam zum Bau einer sogenannten innerdeutschen Grenze, einer fünf Kilometer breiten Sperrzone. Mit dem Aufstand vom 17. Juni 1953 gegen das Regime in der DDR, der blutig niedergeschlagen wurde, wurden die Einschränkungen für die Menschen noch stärker.

Viele Menschen verließen mit Ausreisegenehmigungen oder auch einfach zu Fuß die DDR, was in dem Land als Republikflucht galt und offiziell kriminalisiert wurde.

Irgendwann in diesen Nachkriegsjahren begann wohl der Entschluss bei meinen Eltern zu reifen, dieses Land mit all seinen Unfreiheiten zu verlassen – oder war es doch eher ein kurzfristiger Entschluss? Dazu kam auch noch, dass die Staatssicherheit von meinem Vater verlangte, andere, sogenannte wichtige Personen in seinem beruflichen Umfeld zu beobachten und dies zu dokumentieren. Seine nicht gleich einsichtige Auffassung eines solchen Verlangens brachte ihm einige Verhöre bei der Polizei und der Staatssicherheit ein.

Dann ging alles sehr schnell! Im September 1953 unterschrieb er noch einen Tournee-Gastspielvertrag für Oktober und November 1953, den er auch erfüllte. Um Ostern 1954, während die Staatsoper Dresden zu einem Konzert nach Ost-Berlin unterwegs war, blieb mein Vater in der Bahn, als alle Musiker am Bahnhof ausstiegen. Die Türen schlossen sich, und die Bahn fuhr weiter in den Westen von Berlin. Die Musiker, die auf dem Bahnsteig standen, wussten in diesem Moment ganz genau, was sich da abgespielt hatte.

Christian Höfgen hatte das Land verlassen

Er hatte seine Frau und drei kleine Kinder zurückgelassen und musste sich nun im Westen eine neue Existenz aufbauen, was ebenfalls keine leichte Aufgabe war. Die erste Station war die Stadt »Friedland« mit ihrem Grenzdurchgangslager, das 1945 von den Engländern als erste Anlaufstelle für Vertriebene aus Osteuropa und der DDR eingerichtet wurde, wo alle diese Menschen registriert wurden. Danach kam er nach Gießen, eine schlimme Erfahrung für ihn. Die Schwester meiner Mutter, Dorle Straube, und ihr Mann waren zu dieser Zeit eine große Stütze für ihn. Ihr Ort, an dem er Zuflucht finden konnte, hieß Schloss Waldleiningen im Odenwald.

Es war eine lange Zeit ohne Arbeit. In einem Brief eines Freundes aus München erkennt man eine große Hoffnungslosigkeit. Dann ergab sich eine Chance im Jahr 1955 in Bad Hersfeld für die Festspielzeit, und kurz darauf erhielt er ein Engagement am Landestheater in Darmstadt. Hier wurde er als Solorepetitor und Kapellmeister eingestellt. Ein kleines möbliertes Zimmer in der Viktoriastraße war alles, was er hatte.

Mutti, Rudolf, Wolfgang und Christine 1951

Christine, Wolfgang, Rudolf 1949

Christine kommt auf die Welt

Als ich 1947 zur Welt kam, hatte ich das Glück, ein Mädchen zu sein, denn es hieß scherzhaft bei uns immer, ein dritter Junge wäre »in die Elbe gekommen«. Ich hatte bereits zwei ältere Brüder, Rudolf war vier und Wolfgang acht Jahre alt. An die ersten Jahre kann ich mich nur wenig erinnern. Wir wohnten in einem sehr schönen Jugendstilhaus in der ersten Etage der Altenbergerstraße 3 in Dresden. Die Wohnung hatte vier große Zimmer und zwei Balkone, einen zur Straße und einen zum Garten. Auf dem gartenseitigen Balkon vor der Küche gab es einen Kaninchenstall, und der Inhalt ergab sicher manche gute Mahlzeit.

Der hintere Garten war ein Nutzgarten mit Gemüse und Beerensträuchern. Dort befand sich auch eine sogenannte Aschegrube (natürlich mit Deckel), die einmal im Jahr geleert wurde, denn viele Häuser hatten ausschließlich Kachelofenheizung. Im vorderen Garten stand ein riesengroßer Baum, vielleicht eine Kastanie – den Eindruck hatte ich jedenfalls. Als ich vor vielen Jahren wieder vor dem Haus stand, war alles nicht mehr so riesengroß, auch die »Kastanie« nicht.

Dresden, Altenbergerstraße 3

Tagsüber wurden wir drei Kinder von einer Kinderfrau versorgt, da meine Eltern beide stark in ihren Berufen engagiert waren. Ein besonderes Erlebnis war es immer, wenn mehrere Freunde unserer Eltern in der Nacht nach einer Theatervorstellung zu uns nach Hause kamen und wir geweckt wurden, um den Gästen vorgestellt zu werden. Unter diesen Freunden herrschte eine fröhliche Stimmung, und unsere Eltern waren offensichtlich sehr stolz auf uns drei.

Die Sommerferien verbrachten wir häufig an der Ostsee auf der Insel Usedom zusammen mit Onkel Erich, Tante Jutta und allen Kindern.

Mit sechs Jahren, am 1.9.1953, kam ich in die Schule in Dresden. Zu dieser Zeit begann das Schuljahr in der DDR nach den Sommerferien.

Christine mit Schultüte

Wolfgang, Großmutter, Rosi und Christine

Mein erster Schultag am Dienstag, 1. September 1953 Christine in der hinteren Reihe mit Schleife im Haar

Mein Zeugnis nach dem ersten Schuljahr

Meine Jahre auf Schloss Waldleiningen

In den Theaterferien, die ähnlich wie die Schulferien im Sommer waren, traf sich unsere Familie immer wieder in Waldleiningen. Doch wie war das möglich, nachdem mein Vater die DDR rechtswidrig verlassen hatte? Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass meine Mutter nur mit uns beiden Kindern fahren durfte. Mein Bruder Wolfgang, der bereits eine Ausbildung machte, musste zu Hause »als Pfand« bleiben. Im Sommer 1954 erhielt meine Mutter dann das Urlaubsreisevisum in den Westen, und die Familie konnte sich wieder in Waldleiningen treffen.

Gleich bei diesem ersten Sommeraufenthalt nutzten meine Eltern die Gelegenheit, um mich dort in die Obhut meines Patenonkels Günther und Tante Dorle zu geben. Es war im Sommer 1954, als meine Mutter mit meinem Bruder Rudolf und mir nach Waldleiningen fuhr, um unseren Vater zu besuchen. Meine Eltern hatten beschlossen, mich bei Onkel Günther und Tante Dorle zu lassen. All das diente natürlich dem Ziel, baldmöglichst wieder als Familie zusammenzuleben.

Für mich war das eine sehr schwere, aber auch prägende Zeit. Meine »Ersatzeltern« übernahmen nun meine Erziehung für die nächste Zeit, die drei lange Jahre dauern sollte. Ihre eigenen Kinder, Eckart und Ursula, mein Cousin und meine Cousine, waren in einem Internat in Rimbach im Odenwald, da Waldleiningen völlig einsam im Wald lag und keine nahegelegene weiterführende Schule hatte.

Was hatte es mit diesem Schloss auf sich, und wieso wohnten dort mein Onkel und meine Tante? Es war das Wohn- und Residenzschloss der fürstlichen Familie zu Leiningen, welches im Krieg als Lazarett diente und danach als Privatsanatorium genutzt wurde. Onkel Günther, der Facharzt für Innere Medizin war, wurde Anfang der 1950er-Jahre Chefarzt dieses Sanatoriums. Die Familie lebte in einem Seitentrakt des Schlosses in herrschaftlichen Räumen mit hohen Fenstern und Türen. Versorgt wurden wir aus einer riesigen Küche, aus der auch alle Privatpatienten versorgt wurden. Die liebenswerte österreichische Köchin »Mizi« schob mir so manchen Leckerbissen zu. Es war alles sehr hochherrschaftlich; selbst die Wohnung verfügte über einen getrennten Personal- und Familieneingang.

Onkel Günther selbst passte da hervorragend hinein. Er war ein großer Mann und wirkte auf mich immer sehr streng und aristokratisch. Tante Dorle war die zarte, leise, feine Dame des Hauses, die hauptsächlich Repräsentationspflichten hatte. Die ersten Pflichten, die ich lernen musste, waren akkurate Essens- und Tischmanieren, und vor allem musste ich Hochdeutsch sprechen lernen.

Das nächste Dorf Ernsttal lag drei bis fünf Kilometer entfernt, wo ich nach den Sommerferien auch gleich zur Schule gehen musste. Dort kam ich noch einmal in die erste Klasse. In einem Raum wurden alle Kinder von der ersten bis zur achten Klasse von unserer Lehrerin Frau Wagner unterrichtet. Im ersten Jahr wurde noch auf die Schiefertafel geschrieben. Großen Wert legte sie auf eine schöne Schrift, aber auch alle anderen Fächer brachte uns Frau Wagner bei, für alle Kinder gleichzeitig, eine großartige Leistung, die sich heute kaum noch jemand vorstellen kann.

Den Weg zur Schule und zurück ging es durch dichten Wald, am Försterhaus vorbei und das letzte Stück auf der Straße, auf der aber nie ein Auto fuhr. Es gab keine anderen Kinder außer denen, die direkt in Ernsttal wohnten. So ging ich immer alleine bei Wind und Wetter. Mein »Spielfeld« war die Natur, im Sommer im Wald und auf den Wiesen, beim Sammeln von Beeren und Blumen. Im Winter fuhr ich mit alten Holzskiern die Schlosswiese hinunter. Da konnte es schon einmal vorkommen, dass ich nach dem Spaß mit dem Schnee kalt und nass nach Hause kam. Tante Dorle fand das gar nicht gut und steckte mich kurzerhand als Strafe ins Bett. Ich empfand das wohl nicht ganz so, denn ich schlief sofort ein.

[Anmerkung von Dieter: In dieser Zeit hatte Christine ihre lebenslange Naturverbundenheit entwickelt. Sie liebte alle Jahreszeiten, insbesondere erfreute sie sich im Frühjahr an Blüten und Knospen, der wiedererstarkenden Natur.]

Ich war noch nicht lange in Waldleiningen, als unsere Familie durch einen kleinen Hund erweitert wurde. Ich durfte mit Tante Dorle nach Miltenberg fahren, und dort bekamen wir einen ganz kleinen schwarzen Wollknäuel mit einem adligen Namen, den wir dann »Puck« nannten. Es war ein Scottish Terrier und wurde mein ständiger Begleiter. Tante Dorle hatte noch einen Langhaardackel namens Krümel, und Onkel Günther hatte eine Katze in seinen Räumen.

Meine Mutter besuchte uns öfter in Waldleiningen, allerdings ohne meine Brüder, da die Staatssicherheit ihnen die Erlaubnis verwehrte. Ihre Aufenthalte in Waldleiningen waren stets mit Konzerten für die Gäste verbunden. Dabei begleitete mein Vater sie am Flügel, während sie wunderbare Opernarien zum Besten gab. Oftmals fand während dieser Veranstaltungen auch eine Tombola statt.

Am Bahnhof Kailbach Christine mit Puck 1956

Während der Sommerferien kehrten natürlich Ursula und Eckart nach Hause zurück. Obwohl sie meine Cousins waren, kannten wir uns kaum. Ich erinnere mich nicht an gemeinsame Spiele, obwohl Ursula mir sicherlich viele Dinge gezeigt und erklärt hat. Eckart war viel älter und schien wenig Interesse an seiner mageren kleinen Cousine zu haben. Mein Vorhandensein in ihrem Elternhaus, dem unheimlichen Schloss, war bestimmt nicht immer einfach für sie. Vielleicht waren sie auch ein wenig eifersüchtig auf mich, da sie beide älter waren und ein Internat besuchten. Ich »durfte« bei ihren Eltern wohnen.

Eine lebendige Erinnerung habe ich noch an das Hausmädchen Janti. Jeden Morgen bereitete sie mir mein Frühstück zu – einen schrecklichen Brei aus Grieß, Hafer und Mondamin. Doch dieser gab mir die nötige Stärke für den drei Kilometer langen Schulweg. Zu dieser Zeit hatten wir noch kein Badezimmer, daher erfolgte die abendliche Reinigung in einem großen Waschzuber, den Janti in die Küche stellte und mich darin gründlich einseifte.

Krümel, Christine, Janti mit Puck

Janti und Christine 1954

Die zur Erholung gekommenen Menschen im Sanatorium verweilten oft viele Wochen in Waldleiningen. Einige von ihnen kamen immer wieder und lernten im Laufe der Zeit auch das kleine Mädchen Christine kennen.

Zu den wiederkehrenden Gästen gehörte Frau Schöpflin, Chefin eines großen Versandhauses, die selbst Jahre später noch Pakete mit Bekleidung für mich nach Darmstadt schickte. Ebenso zählte Onkel Kurt, der Inhaber des Möbelhauses Helberger in Frankfurt und enger Freund der Straube-Familie, zu den häufigen Gästen, zusammen mit seiner Frau. Der spätere Kirchenpräsident Wolfgang Sucker, in unserer Familie liebevoll als der »Zückerchen-Mann« bekannt, verbrachte ebenfalls viele Wochen in Waldleiningen. Ebenso traf ich später einen Herrn Strauß wieder, der in Darmstadt einen Verlag leitete und den ich durch seine Enkelin Helga Musset kennenlernte.

Es galt für mich als eiserne Regel, jeden Patienten höflich mit Namen zu begrüßen, sobald ich ihn sah. In dieser Zeit habe ich oft schmerzhaft lernen müssen, ruhig, leise und freundlich zu sein. Demut, Dankbarkeit und Bescheidenheit gegenüber Tante und Onkel zu zeigen, dass ich bei ihnen sein durfte. Sie hatten mich als Flüchtlingskind aufgenommen. Oft geht mir durch den Kopf, was es bedeutet, »heimatlos« zu sein.

Zwei ganz liebe Menschen waren das Hausmeister-Ehepaar Mechler. In vielen Momenten der Einsamkeit standen mir diese beiden wohlwollenden Seelen zur Seite. Herr Mechler konnte wunderbar Zither spielen und versuchte mir sogar beizubringen, wie ich dieses Instrument beherrschen könnte. Seine Frau war eine großartige Zuhörerin, und ich konnte mich einfach nur in ihre Stube setzen und erzählen, was mir auf dem Herzen lag. Selbst wenn Onkel und Tante einmal verreist waren, fühlte ich mich bei den Mechlers wie in meiner zweiten Heimat.

Christine mit Frau Mechler

Brief an Rudolf zu seinem 13. Geburtstag am 8. Dezember 1956. Christine ist 9 Jahre alt

Mit Tante Dorle durfte ich oft nach Amorbach zum Einkaufen fahren. In dem Geschäft »Brinkmann« wurden edle Schokoladen und andere kleine Odenwälder Besonderheiten gekauft, während wir im Buchgeschäft »Emig« regionale Literatur erstanden, die Tante Dorle dann im Schloss in einem wunderschönen Glasschrank zum Verkauf ausstellte. Als krönenden Abschluss genossen wir meistens eine heiße Schokolade im Schloss Café in Amorbach. Die kurvige Strecke nach Hause in einem VW Käfer, den Tante Dorle bereits 1954 fuhr, habe ich jedoch nicht in allzu guter Erinnerung behalten. Noch heute plagt mich bei vielen Kurven in jeglichen Beförderungsmitteln die Übelkeit.

Im Jahr 1955, vielleicht auch erst 1956, besuchte ich meinen Vater in Darmstadt während der Schulferien. Mit meinen neun Jahren wurde ich in den Zug in Kailbach gesetzt und hatte auf einem Zettel alle Haltestellen bis zum Darmstädter Hauptbahnhof notiert, wo mich mein Vater dann abholte. In der Viktoriastraße hatte ich mein Bett auf dem Sofa, und wenn mein Vater noch Dienst hatte, ging ich gegen Mittag durch den Herrengarten zum Alten Theater, wo ich beim Pförtner wartete, bis er fertig war. Leider fehlt mir die Erinnerung daran, welche Unternehmungen wir an den Nachmittagen gemeinsam unternommen haben.

Dann kam schließlich 1957 der ersehnte Moment. Meine Mutter bekam die Ausreisegenehmigung aus der DDR für sich und Rudolf (Wolfgang war schon zuvor nach Darmstadt gekommen) und konnte alle ihre Habseligkeiten mitnehmen. Vom »Blüthner Flügel« über die große Standuhr bis hin zum Meissner Porzellan kam alles heil in Darmstadt an. Damit endete auch meine Zeit in Waldleiningen, und die gesamte Familie Höfgen vereinigte sich wieder in Darmstadt.

Unsere Familie vereint in Darmstadt

Für eine kurze Zeit hatten wir ein sehr kleines Domizil in der Schulstraße, bis wir alle in die Büchnerstraße 15 einziehen konnten. Es war ein altes Einfamilienhaus, das im Krieg nicht zerstört wurde und einer Professorenfamilie Becker gehörte. Frau Becker bewohnte den ersten Stock, wir lebten im Erdgeschoss mit einer Küche und einer Toilette im Keller. Ein Badezimmer oder Zentralheizung gab es nicht. Geheizt wurde mit einem Kachelofen im Wohnzimmer. Später haben meine Eltern dann eine Gasheizung mit einzelnen Öfen einbauen lassen. Das Schlafzimmer, das ich mit meinen Eltern teilen musste, hatte ein Waschbecken. Dann war da noch unser Musikzimmer mit dem großen Flügel, in dem mein Vater immer seinen Mittagsschlaf hielt. Wenn danach die Tür aufging, traten nebelartige Rauchschwaden aus seinem Zimmer, da er ein sehr starker Raucher war. Rudolf hatte ein eigenes Zimmer, das aber auch kein fließendes Wasser hatte; er benutzte einen Wasserkrug und eine Waschschüssel. Eine Besonderheit dieser Wohnung war auch ein Speiseaufzug, der aus der Küche im Keller das Essen per handbetriebenem Seilzug nach oben brachte.

Den wunderschönen großen Garten liebten wir alle sehr, mit seinen Beerensträuchern, dem Sauerkirschbaum, dem kleinen Gemüsegarten und all den schönen Blumen, auch wenn wir häufig darin arbeiten mussten. In den ersten Jahren, als die Wohnung ausschließlich mit dem Kachelofen geheizt wurde, wurden uns die Briketts in den Keller geschüttet, die wir dann ordentlich aufschichten mussten – eine sehr »schwarze« Angelegenheit. Rudolf und ich gingen im Spätsommer regelmäßig in den Wald, um Anmachholz und Tannenzapfen zu sammeln, die wir auf unseren Fahrrädern in großen Säcken nach Hause transportierten.

Rudolf und Christine, Darmstadt, Ludwig-Büchner-Straße 15 im Garten

Mein Schulunterricht setzte sich nahtlos von Ernsttal in Darmstadt in der vierten Klasse fort. Mein damaliger Klassenlehrer Walter Möbus begegnete mir unerwarteterweise 1970 wieder, als er Rektor der Bessunger Grundschule wurde, in die unsere Tochter Steffi mit sechs Jahren eingeschult wurde, und drei Jahre später auch Annette. Er ist der Autor des Bessunger Lesebuchs. Nach einem Jahr Ursulinenschule besuchte ich die Realschule in der Herrmannstraße (Mornewegschule). Rudolf musste nach Jugenheim mit der Straßenbahn fahren, um in das Schuldorf zu kommen, die damals einzige Schulform, die älteren Kindern aus der DDR die Möglichkeit gab, das Abitur zu machen. Er kam ja mit ganz anderen Schulvoraussetzungen aus Dresden. Seine zweite Fremdsprache war Russisch, hier hingegen Englisch.

Die Büchnerstraße brachte mir viele Freunde, denen ich ein Leben lang verbunden blieb – die Schindler-Brüder, Hans-Jürgen Henkel, Bernd Kiskalt, Helga Musset und natürlich Dieter, auch wenn er in der Parallelstraße wohnte, aber das Haus grenzte an unseres. Meine Eltern haben zehn Jahre dort gewohnt und mussten dann, da das Haus verkauft wurde, ausziehen. Eine kurze Zeit wohnten sie dann in der Seekatzstraße, direkt gegenüber der Kirche, bis sie eine sehr schöne Wohnung in der ersten Etage im Rilkeweg fanden. Dort haben sie mehr als 20 Jahre verbracht und sich auch sehr wohlgefühlt.

Sicher glaubten sie, ihr Leben lang dort wohnen zu können. Leider wurde die Wohnung vom Vermieter in Eigenbedarf genutzt, das bedeutete noch einmal einen Umzug. Die Entscheidung fiel ihnen nicht leicht, mittlerweile war meine Mutter fast 80 Jahre alt, und beide waren sehr unglücklich darüber. Die neue Wohnung lag sehr stadtnah, in der Merckstraße. Vater fuhr noch immer seinen orangefarbenen VW Golf, was beiden eine große Flexibilität garantierte.

Irgendwann wurde aber alles beschwerlicher. Mit 75 Jahren beendete er seine berufliche Arbeit als Korrepetitor in der Akademie für Tonkunst, wo er mehr als 27 Jahre gewirkt hatte. Sein Gehör wurde immer schlechter, eine große Herzoperation mit mehreren Bypässen war schon vorausgegangen, und später kam noch ein Herzschrittmacher dazu. Ungefähr 1997 entschieden sie sich, in das Altenwohnheim in die Dieburgerstraße zu ziehen. Mein Vater fühlte sich dort nie richtig wohl, er war vielleicht einfach noch zu fit. Als meine Mutter 2001 starb, verließ er das Wohnheim wieder, um zu seiner langjährigen Bekannten zu ziehen.

Im Dezember 2001, mit 84 Jahren, heiratete er sie und hatte mit ihr noch vier glückliche Jahre. Am 21. März 2006 ist mein Vater im 89. Lebensjahr gestorben.

Jahre allein in Dresden

I mmer wieder habe ich mich gefragt, wie es meiner Mutter erging, als ihr Mann 1954 in den Westen übersiedelte. Plötzlich war sie mit drei Kindern allein und musste für alles sorgen. Wolfgang war 15 Jahre alt, hatte die Schule bereits beendet und machte eine Ausbildung zum Gärtner in Radebeul. Rudolf war 11 Jahre alt und ging noch zur Schule. Ich war gerade in die erste Klasse gekommen, als es in den Sommerferien nach Waldleiningen ging, und ich dort blieb.

Nun kam meine Mutter mit Rudolf alleine nach Dresden zurück, woraufhin sie erst einmal keine Reisegenehmigung mehr in den Westen bekam. Ihr Ausreiseantrag im Zuge der Familienzusammenführung in den Westen wurde abgelehnt. Es begann eine Zeit des ständigen Hoffens, die Genehmigung zu erhalten. Es sollte noch recht lange dauern. Ihr Beruf und ihre beste Freundin Edith Hellriegel haben ihr sicher über so manche schlimme Zeit geholfen. Der Sohn von Edith Hellriegel, Peter Rösel, der auch mit Rudolf befreundet war, wurde später ein berühmter Konzertpianist.

Zu Hause gab es nun auch kein Hausmädchen mehr, sodass das vorbereitete Essen aus der sogenannten Kochkiste immer eine gute Mahlzeit barg. Eine herrliche Erfindung für alle warm zu haltenden Speisen. Sie war auch noch unser Begleiter in Darmstadt.