14,99 €

Mehr erfahren.

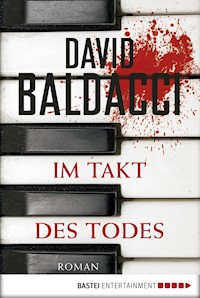

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: King & Maxwell Sammelband

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Diese E-Book-Sonderausgabe beinhaltet zwei packende Thriller von David Baldacci: Im Takt des Todes und Bis zum letzten Atemzug.

Im Takt des Todes: Babbage Town ist streng geheim. Dort arbeiten Genies an einer Maschine, die jeden Code knacken soll. Doch nun ist einer der Wissenschaftler ermordet worden. Nur Viggie, die Tochter des Toten, kennt die Hintergründe. Aber Viggie ist autistisch, und jedes Mal, wenn sie nach ihrem Vater gefragt wird, spielt sie auf dem Klavier ein bestimmtes Stück ...

Bis zum letzten Atemzug: Was als fröhliche Geburtstagsfeier einer Zwölfjährigen beginnt, endet in einer Katastrophe: Am selben Abend wird das Mädchen entführt. Und die kleine Willa ist nicht irgendein Kind - sie ist die Nichte des Präsidenten.

Als die Ermittler Sean King und Michelle Maxwell im Haus der Familie eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Die Mutter der Kleinen liegt mit aufgeschlitzter Kehle auf dem Boden - und offensichtlich haben die Täter der Leiche Blut entnommen. Wozu benötigen sie das Blut und was hat die Nichte des Präsidenten damit zu tun?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1220

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumErstes Buch – Im Takt des TodesWidmungVorspann1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. Kapitel36. Kapitel37. Kapitel38. Kapitel39. Kapitel40. Kapitel41. Kapitel42. Kapitel43. Kapitel44. Kapitel45. Kapitel46. Kapitel47. Kapitel48. Kapitel49. Kapitel50. Kapitel51. Kapitel52. Kapitel53. Kapitel54. Kapitel55. Kapitel56. Kapitel57. Kapitel58. Kapitel59. Kapitel60. Kapitel61. Kapitel62. Kapitel63. Kapitel64. Kapitel65. Kapitel66. Kapitel67. Kapitel68. Kapitel69. Kapitel70. Kapitel71. Kapitel72. Kapitel73. Kapitel74. Kapitel75. Kapitel76. Kapitel77. Kapitel78. Kapitel79. Kapitel80. Kapitel81. Kapitel82. Kapitel83. Kapitel84. Kapitel85. Kapitel86. Kapitel87. Kapitel88. Kapitel89. Kapitel90. Kapitel91. Kapitel92. Kapitel93. Kapitel94. KapitelAnmerkung des AutorsÜber das BuchDie Beale-ChiffreDanksagungZweites Buch – Bis zum letzten AtemzugWidmungProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. Kapitel36. Kapitel37. Kapitel38. Kapitel39. Kapitel40. Kapitel41. Kapitel42. Kapitel43. Kapitel44. Kapitel45. Kapitel46. Kapitel47. Kapitel48. Kapitel49. Kapitel50. Kapitel51. Kapitel52. Kapitel53. Kapitel54. Kapitel55. Kapitel56. Kapitel57. Kapitel58. Kapitel59. Kapitel60. Kapitel61. Kapitel62. Kapitel63. Kapitel64. Kapitel65. Kapitel66. Kapitel67. Kapitel68. Kapitel69. Kapitel70. Kapitel71. Kapitel72. Kapitel73. Kapitel74. Kapitel75. Kapitel76. Kapitel77. Kapitel78. Kapitel79. Kapitel80. Kapitel81. Kapitel82. Kapitel83. Kapitel84. Kapitel85. Kapitel86. Kapitel87. Kapitel88. Kapitel89. KapitelDanksagungenÜber dieses Buch

Im Takt des Todes: Babbage Town ist streng geheim. Dort arbeiten Genies an einer Maschine, die jeden Code knacken soll. Doch nun ist einer der Wissenschaftler ermordet worden. Nur Viggie, die Tochter des Toten, kennt die Hintergründe. Aber Viggie ist autistisch, und jedes Mal, wenn sie nach ihrem Vater gefragt wird, spielt sie auf dem Klavier ein bestimmtes Stück ...

Bis zum letzten Atemzug: Was als fröhliche Geburtstagsfeier einer Zwölfjährigen beginnt, endet in einer Katastrophe: Am selben Abend wird das Mädchen entführt. Und die kleine Willa ist nicht irgendein Kind - sie ist die Nichte des Präsidenten. Als die Ermittler Sean King und Michelle Maxwell im Haus der Familie eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Die Mutter der Kleinen liegt mit aufgeschlitzter Kehle auf dem Boden - und offensichtlich haben die Täter der Leiche Blut entnommen. Wozu benötigen sie das Blut und was hat die Nichte des Präsidenten damit zu tun?

Über den Autor

David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, ehe er 1996 mit »Der Präsident« (verfilmt als Absolute Power) seinen ersten Weltbesteller veröffentlichte. Seine Bücher wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und erschienen in mehr als achtzig Ländern. Damit zählt er zu den Top-Autoren des Thriller-Genres. Er lebt mit seiner Familie in Virginia, nahe Washington, D. C.

David Baldacci

Im Takt des Todes

Bis zum letzten Atemzug

Zwei Thriller in einem Band

Aus dem amerikanischen Englisch von Rainer Schumacher

BASTEI ENTERTAINMENT

Digitale Originalausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgaben:

Copyright © 2007/2009 by Columbus Rose, Ltd.

Titel der englischen Originalausgaben: »Simple Genius«/»First Family«

Originalverlag: Warner Books/Grand Central Publishing, Hachette Book Group

Für die deutschsprachigen Erstausgaben:

Copyright © 2009/2011 by Bastei Lübbe AG, Köln

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Projektmanagement: Nils Neumeier/Stefan Dagge

Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung vonIllustrationen: © shutterstock/VGF,© shutterstock/aslysun, © shutterstock/Anneka

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-2863-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

David Baldacci

Im Taktdes Todes

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Rainer Schumacher

Für meine treue Freundin Maureen Egen.

Mögen die Tage lang und das Meer ruhig sein.

1. Kapitel

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinem Schöpfer gegenüberzutreten: indem man eines natürlichen Todes stirbt, indem man bei einem Unfall ums Leben kommt, indem man durch die Hand eines anderen stirbt oder indem man sich selbst ins Jenseits befördert. Doch wenn man in Washington D. C. lebt, gibt es noch eine fünfte Todesart: den politischen Tod. Auch dieses Schicksal kann einen auf verschiedenste Weise ereilen – zum Beispiel, wenn man als verheirateter Politiker mit einer Stripperin herummacht oder wenn man sich Geld in die Tasche stopft, das dem FBI gehört, oder wenn man im Weißen Haus wohnt und einen vermurksten Einbruch vertuschen will.

Michelle Maxwell zog durch die Straßen der Hauptstadt. Sie war keine Politikerin; deshalb stand ihr die fünfte Todesart nicht zur Verfügung, und darum ging es ihr auch gar nicht. Stattdessen war sie voll und ganz darauf konzentriert, sich derart zu besaufen, dass ihr am nächsten Morgen zumindest ein Teil der Erinnerungen fehlen würde. Und es gab viele Dinge, die sie vergessen wollte, vergessen musste.

Michelle überquerte die Straße, stieß die zerbeulte Tür der Bar auf und trat ein. Als Erstes schlug ihr Rauch entgegen, von dem der größte Teil tatsächlich von Zigaretten stammte. Die anderen Gerüche rührten von Substanzen her, die dafür sorgten, dass die Agenten der Drogenfahndung nicht arbeitslos wurden.

Ohrenbetäubend laute Musik, die Gehörgeräteakustikern in ein paar Jahren lukrative Einnahmen bescheren würde, verschluckte alle anderen Geräusche. Während Gläser und Flaschen klirrten, tobten sich drei Frauen auf der Tanzfläche aus. Zwei missmutige Kellnerinnen jonglierten Tabletts durch den heruntergekommenen Schuppen, allzeit bereit, jedem eine zu scheuern, der es wagen sollte, ihnen an den Hintern zu greifen.

Die allgemeine Aufmerksamkeit richtete sich nun auf Michelle, den vermutlich einzigen Gast, der eine gehobene Ausbildung besaß und den anderen Besuchern dieser Kaschemme intellektuell haushoch überlegen war – was vermutlich allein schon provozierend genug war. Hinzu kam ihre attraktive Erscheinung. Doch Michelle erwiderte die Blicke der anderen Gäste mit so viel trotziger Abwehr, dass die Leute sich wieder ihren Drinks und Gesprächen zuwandten. Dass Michelle fast so gefährlich sein konnte wie ein mit Sprengstoff beladener Selbstmordattentäter, war dabei gar nicht offensichtlich – ebenso wenig, dass sie nur nach einem Grund suchte, jemandem die Zähne einzuschlagen.

Michelle fand einen Ecktisch im hinteren Teil des Schuppens, zwängte sich auf die Bank und klammerte sich an ihrem ersten Drink des Abends fest. Eine Stunde und mehrere Drinks später loderten die Flammen der Wut immer höher in ihr auf. Ihre Pupillen wurden stumpf und starr, während der Augapfel rot anlief. Michelle bedeutete der vorbeieilenden Kellnerin, ihr einen weiteren Drink zu bringen. Nun brauchte Michelle nur noch ein Ziel für ihre hassvolle Wut, die inzwischen vollständig Besitz von ihr ergriffen hatte.

Sie schluckte den letzten Tropfen Alkohol herunter, stand auf und warf sich das lange dunkle Haar in den Nacken. Systematisch ließ sie den Blick durch den Raum schweifen, auf der Suche nach dem geeigneten Opfer. Es war eine Technik, die ihr der Secret Service so lange eingebläut hatte, bis sie ihr in Fleisch und Blut übergegangen war.

Es dauerte nicht lange, und Michelle hatte den Mann ihrer sich herauskristallisierenden Albträume gefunden. Er war einen Kopf größer als alle anderen in der Spelunke, und dieser Kopf war schokoladenbraun, kahl und glatt. In den beiden dicken Ohrläppchen baumelte ein ganzes Bündel goldener Ringe. Der massige Oberkörper und die breiten Schultern waren muskelbepackt, der Stiernacken hart und sehnig. Er trug Baggypants in Tarnfarben, schwarze Militärstiefel und ein grünes Armee-T-Shirt, aus dem die dicken Arme ragten. Der Bursche stand da, nippte am Bier, wiegte den massigen Kopf im Takt der Musik und formte den dämlichen Text mit den Lippen. Genau so einen Kerl suchte Michelle.

Sie stieß einen grinsenden Typen beiseite, der sie anquatschen wollte, ging auf den kahlköpfigen Hünen zu und tippte ihm auf die Schulter. Es fühlte sich an, als berührte sie einen Granitblock. Dieser Bursche war genau richtig. Heute Abend würde Michelle Maxwell einen Mann töten – diesen Mann, um genau zu sein.

Der Bursche drehte sich um, nahm die Zigarette aus dem Mund und trank einen Schluck Bier. Das Glas verschwand beinahe in seiner Pranke.

»Was gibt’s, Süße?«, fragte der Mann, blies gelassen einen Rauchring an die Decke und beäugte Michelle von oben bis unten.

Das wirst du gleich sehen, Süßer.

Michelles Fuß knallte mit vernichtender Wucht an das Kinn des Mannes. Es war hart wie Beton, sodass eine Schmerzwelle von ihren Zehen bis ins Becken schoss. Der Mann taumelte zurück und riss dabei zwei kleinere Kerle um. Dann fing er sich und warf sein Bierglas nach ihr. Es verfehlte sein Ziel, Michelles zweiter Tritt jedoch nicht. Der Mann klappte zusammen, als ihm die Luft aus den Lungen getrieben wurde. Einen Sekundenbruchteil später versetzte Michelle ihm einen derart wuchtigen Kick gegen den Schädel, dass sie glaubte, das Knirschen der Halswirbel über den Lärm der Musik hinweg hören zu können. Der Mann kippte zurück, eine Hand an den blutigen Kopf gedrückt, die Augen voller Panik und weit aufgerissen vor Schreck über Michelles brutale Kraft, Schnelligkeit und Präzision.

Gelassen musterte Michelle den dicken, zitternden Hals des Mannes. Wohin sollte sie als Nächstes treten? Gegen die Kehle? Die Halsschlagader? Oder unter die Rippen, um sein Herz zum Stillstand zu bringen? Doch der Mann schien keinen Kampfeswillen mehr zu haben.

Komm schon! Du bist doch stark wie ein Ochse. Enttäusche mich nicht! Jetzt bin ich schon so weit gegangen.

Die Menge war zurückgewichen – mit Ausnahme einer Frau, die von der Tanzfläche gerannt kam und den Namen ihres halb bewusstlosen Freundes schrie. Sie zielte mit einer fleischigen Faust auf Michelles Kopf, doch Michelle wich dem Angriff lässig aus, packte den Arm der Frau, bog ihn ihr auf den Rücken und versetzte ihr einen Stoß. Die Frau segelte nach vorn und stieß einen Tisch mitsamt den daran sitzenden Gästen um.

Michelle wandte sich wieder dem schwarzen Hünen zu, der nach vorn gebeugt dastand, schwer atmete und sich den Bauch hielt. Unvermittelt stürzte er sich brüllend auf sie, doch sein Ansturm wurde von einem vernichtenden Tritt in sein Gesicht zum Stehen gebracht, gefolgt von einem Ellbogenstoß in die Rippen. Michelle beendete die Kombination mit einem sauberen Seitwärtstritt, der dem Kerl den Knorpel aus dem linken Knie hämmerte. Schreiend vor Schmerz fiel er zu Boden. Der Kampf war zu einer brutalen, blutigen Kneipenschlägerei geworden. Die Zuschauermenge wich ein paar Schritte zurück und beobachtete in stummer Faszination, wie Goliath von David zur Schnecke gemacht wurde.

Der Barmann hatte die Cops bereits alarmiert. In einer Kaschemme wie dieser war die 911 die einzige Nummer auf der Schnellwahltaste – neben der des Hausanwalts. Doch wie es aussah, würde die Polizei wohl nicht rechtzeitig erscheinen.

Es gelang dem Hünen, sich auf seinem unverletzten Bein aufzurichten. Blut strömte ihm übers Gesicht. Der Hass in seinen Augen sagte alles, was gesagt werden musste: Entweder tötete Michelle ihn – oder er sie.

Michelle hatte den gleichen Gesichtsausdruck bisher noch bei jedem Hurensohn gesehen, dem sie das männliche Ego aus dem Leib geprügelt hatte, und die Liste ihre Opfer war beeindruckend lang. Allerdings hatte sie bis jetzt nie einen Kampf auf diese Weise angefangen. Für gewöhnlich begann es damit, dass ein Kerl sich an sie heranmachte – trotz ihrer unmissverständlichen Hinweise, sich zu verziehen. Wenn so etwas geschah, endete es jedes Mal damit, dass der Mann am Boden lag, meist mit dem Abdruck von Michelles Stiefelsohle am verbeulten Schädel.

Die Klinge zischte auf Michelle zu, kaum dass der Fleischberg sie aus der Tasche gezogen hatte. Michelle war enttäuscht, sowohl über die Waffenwahl als auch über den schwachen Stoß. Mit einem gut gezielten Tritt, der dem Mann einen Finger brach, ließ sie das Messer durch die Luft fliegen.

Der Mann wich zurück, bis er mit dem Rücken gegen die Theke stieß. Jetzt sah er gar nicht mehr so groß aus. Michelle war zu schnell, zu geschickt; seine Größe und seine Muskeln waren bei einer solchen Gegnerin nutzlos.

Michelle wusste, dass sie ihn mit dem nächsten Schlag oder Tritt töten könnte: ein gebrochenes Rückgrat, eine zerrissene Arterie … In jedem Fall würde es den Kerl sechs Fuß unter die Erde bringen. Und seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wusste er es.

Ja, Michelle konnte ihn töten und so vielleicht die Dämonen in ihrem Innern vernichten.

Der Hüne schlug müde nach seiner Gegnerin. Michelle wich mit Leichtigkeit aus. Dann trat sie ein weiteres Mal zu, zielte diesmal auf den Unterleib des Mannes. In diesem Augenblick zerbrach etwas in ihr mit solcher Wucht, dass sie beinahe ihren Mageninhalt auf den von Stöckelschuhen zerkratzten Boden entleert hätte. Der Sekundenbruchteil des Zögerns genügte dem Mann, mit seiner großen Pranke Michelles Fußgelenk zu packen. Dass er seine wendige, schnelle Gegnerin endlich erwischt hatte, schien ihm neue Kräfte zu verleihen. Brüllend schleuderte er Michelle über den Tresen in ein Regal mit Wein- und Whiskyflaschen. Die Menge tobte und skandierte: »Mach die Schlampe kalt! Mach die Schlampe kalt!«

Der Barmann schrie vor Wut, als sein Inventar auf den Boden spritzte, verstummte aber sofort, als der Fleischberg über den Tresen kletterte und ihm einen brutalen Kinnhaken verpasste. Dann packte der Kerl die benommene Michelle und rammte ihr Gesicht in den Spiegel, der über den zerbrochenen Flaschen hing, bis das Glas zerbarst. Noch immer voller Wut, stieß er ihr sein Knie in den Magen und warf sie dann in die Zuschauermenge auf der anderen Seite der Theke. Michelle schlug hart auf dem Boden auf und blieb mit blutigem Gesicht liegen. Ihr Körper zuckte krampfhaft.

Die Zuschauer sprangen zurück, als die schweren Stiefel des Riesen krachend neben Michelles Kopf landeten. Er packte sie an den Haaren, riss sie in die Höhe, und dann hing sie dort schlaff wie ein Jo-Jo, dessen Schwung aufgebraucht war. Der Hüne musterte Michelles kraftlose Gestalt; offenbar dachte er darüber nach, wie er ihr als Nächstes wehtun konnte.

»Ins Gesicht! Schlag ihr in die Fresse, Rodney! Hau ihr die Zähne ein!«, kreischte seine Freundin, die sich inzwischen aufgerappelt hatte und die Bier- und Schnapsflecken auf ihrem Kleid abwischte.

Rodney nickte und riss seine große schwarze Faust zurück.

»Na los! Schlag ihr die Fresse ein, Rodney!«, schrie seine Freundin wieder.

»Mach die Schlampe kalt!«, brüllte die Menge, wenn auch nicht mehr ganz so enthusiastisch. Die Leute fühlten, dass der Kampf so gut wie vorbei war und dass sie sich bald wieder ihren Drinks und Zigaretten zuwenden konnten.

Michelles Arm bewegte sich so schnell, dass Rodney noch nicht einmal zu bemerken schien, dass er in der Nierengegend getroffen war, bis sein Hirn ihm sagte, dass furchtbare Schmerzen durch seinen Körper schossen. Rodneys Wutschrei übertönte sogar die Musik, die noch immer aus den Lautsprechern dröhnte. Dann traf seine Faust Michelles Kopf und schlug ihr einen Zahn aus. Noch einmal hieb er zu. Blut spritzte Michelle aus Nase und Mund. Rodney holte gerade zum entscheidenden Schlag aus, als die Cops die Tür eintraten und mit vorgehaltenen Waffen in die Kneipe stürmten.

Michelle bekam nicht mehr mit, wie die Polizisten für Ordnung sorgten und ihr das Leben retteten. Eine Sekunde nach Rodneys letztem Schlag hatte sie das Bewusstsein verloren, in der festen Überzeugung, nie wieder zu erwachen.

Ihr letzter Gedanke war: Leb wohl, Sean.

2. Kapitel

Im verblassenden Licht blickte Sean King auf den ruhigen Fluss hinaus. Mit Michelle stimmte etwas nicht, und er hatte keine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte. Seine Partnerin wurde von Tag zu Tag depressiver; die Melancholie war ihr inzwischen zur zweiten Natur geworden.

Angesichts dieser beunruhigenden Entwicklung hatte Sean vorgeschlagen, wieder nach Washington D. C. zu ziehen und noch einmal von vorne anzufangen; doch der Tapetenwechsel hatte nichts geholfen. Und da Geld und Arbeit im hart umkämpften District of Columbia dünn gesät waren, hatte Sean die Großzügigkeit eines Kumpels in Anspruch nehmen müssen. Dieser Freund hatte als privater Sicherheitsberater ein Vermögen gemacht und seine Firma dann für gutes Geld an ein multinationales Unternehmen verkauft.

Zurzeit wohnten Sean und Michelle im Gästehaus der Villa dieses Freundes, südlich von Washington am Fluss gelegen. Zumindest wohnte Sean dort, denn Michelle hatte sich seit mehreren Tagen nicht blicken lassen. Sie ging nicht einmal mehr an ihr Handy. Als sie zum letzten Mal nach Hause gekommen war – wieder mitten in der Nacht –, war sie sturzbetrunken gewesen, sodass Sean ihr heftige Vorhaltungen gemacht hatte, sich in diesem Zustand hinter das Steuer gesetzt zu haben. Am nächsten Morgen war Michelle sang- und klanglos verschwunden.

Sean strich mit dem Finger über Michelles Wettkampf-Ruderboot, das an einer Klampe am Steg vertäut war. Michelle war die geborene Sportlerin. Sie hatte bei den olympischen Ruderwettkämpfen eine Medaille im Einer gewonnen, hielt sich mit geradezu fanatischer Besessenheit fit und besaß Schwarze Gürtel in mehreren Kampfsportarten, was es ihr erlaubte, Gegner auf verschiedene, sehr schmerzhafte Art und Weise auf die Bretter zu schicken.

Doch Michelle hatte das Ruderboot nicht angerührt, seit sie hierhergekommen waren. Sie war auch nicht mehr auf dem Fahrradweg in der Nähe joggen gewesen oder hatte sonst ein Interesse an sportlicher Aktivität gezeigt. Schließlich hatte Sean sie gedrängt, sich professionelle Hilfe zu holen.

»Wo denn? Mir gehen allmählich die Optionen aus«, hatte sie mit einer Härte erwidert, die Sean überrascht hatte. Er wusste, dass sie impulsiv war. Oft handelte sie aus dem Bauch heraus, und das konnte einen unter Umständen das Leben kosten.

Und so schaute Sean nun zu, wie der Tag sich seinem Ende zuneigte, und fragte sich, ob es Michelle gut ging.

Sehr viel später, als er noch immer auf dem Steg saß, drangen Lärm und Geschrei an seine Ohren. Es erschreckte ihn nicht – es nervte ihn. Langsam stand er auf und machte sich auf den Weg über die Holztreppe zum Haus, fort von der Stille des Flusses.

Am Gästehaus neben dem Swimmingpool blieb Sean kurz stehen, um sich einen Baseballschläger zu schnappen und sich Baumwollstöpsel in die Ohren zu stecken. Sean King war ein kräftiger Mann, eins neunzig groß und über neunzig gut trainierte Kilo schwer, aber war Mitte vierzig, seine lädierten Knie schmerzten, und immer öfter machte sich eine alte Verletzung in der rechten Schulter bemerkbar. Deshalb benutzte er jetzt jedes Mal den Schläger. Und die Ohrstöpsel. Auf dem Weg zur Villa schaute er über den Zaun und bemerkte die alte Frau, die aus dem Dunkeln zu ihm herüberstarrte, die Arme vor der Brust verschränkt, die Stirn missbilligend in Falten gelegt.

»Ich gehe rauf, Mrs. Morrison«, sagte Sean, hob seine hölzerne Waffe und zog einen der Ohrstöpsel heraus, als er sah, dass die Frau etwas erwiderte.

»Das ist jetzt schon das dritte Mal diesen Monat«, sagte sie wütend. »Beim nächsten Mal rufe ich sofort die Polizei!«

»Lassen Sie sich nicht davon abhalten. Schließlich ist es ja nicht so, als würde ich dafür bezahlt, die Knochen hinzuhalten.«

Sean steckte sich den Stöpsel wieder ins Ohr und näherte sich dem großen Haus von hinten. Es war erst zwei Jahre alt – eine jener Villen, die auf einem Grundstück standen, das ein Rancher für einen Apfel und ein Ei verkauft hatte. Die Eigentümer waren nur selten hier. Sie zogen es vor, im Sommer mit ihrem Privatjet in die Hamptons zu fliegen und den Winter in ihren Palästen in Palm Beach zu verbringen. Das hielt ihren Sohn und dessen hochnäsige College-Freunde jedoch nicht davon ab, die Villa regelmäßig heimzusuchen.

Sean ging an den Porsches und Mercedes der Jünglinge vorbei und stieg die Steintreppe hinauf in die weitläufige Küche. Selbst mit den Ohrstöpseln, die den Lärm dämpften, war die Musik so laut, dass Sean jedes Wummern des übersteuerten Basses bis auf die Knochen spürte.

»He!«, rief er über die Musik hinweg, während er sich durch die herumwirbelnden Neunzehnjährigen drängte. »He!«, brüllte er noch einmal. Niemand schenkte ihm auch nur die geringste Aufmerksamkeit. Aber deshalb hatte er ja den Schläger mitgenommen. Er ging zu der improvisierten Bar auf der Kücheninsel, stellte sich in Position und machte ein paar Probeschläge wie im Yankee Stadium. Dann räumte er mit dem ersten Schlag die eine Hälfte der Bar ab, mit dem zweiten Schlag die andere.

Die Musik verstummte abrupt, und die Kids wandten sich ihm endlich zu, obwohl die Hälfte von ihnen viel zu bekifft zu sein schien, als dass sie Interesse an ihm gehabt hätten. Einige der leichtbekleideten Mädchen kicherten, während ein paar der hemdlosen Knaben die Fäuste ballten und Sean grimmig anstarrten.

Ein anderer Jüngling, groß, stämmig und mit gewelltem Haar, stürmte heran.

»Was is’ ’n hier los?« Er blieb unvermittelt stehen, als sein Blick auf die zerschmetterte Bar fiel. »Verdammt noch mal!«, rief er. »Dafür wirst du bezahlen, King!«

»Nein, werde ich nicht, Albert.«

»Ich heiße Burt!«

»Okay, Burt, rufen wir deinen Vater an. Mal sehen, wie der darüber denkt.«

»Du kannst nicht immer wieder hier reinkommen und so eine Scheiße abziehen.«

»Meinst du mit ›Scheiße‹, dass ich eine Versammlung reicher Arschlöcher davon abhalte, das Haus deiner Eltern in Schutt und Asche zu legen?«

»He, Alter, das nehme ich persönlich«, sagte eines der Mädchen, das auf Pfennigabsätzen balancierte und ein enges, bauchfreies T-Shirt trug, das aber auch gar nichts mehr der Fantasie überließ.

Sean schaute sie an. »Wirklich? Was denn? Das ›Reich‹ oder das ›Arschloch‹? Bei dem Fummel, den du da trägst, kann ich deins übrigens sehen.«

Sean drehte sich wieder zu Albert um. »Lass es mich dir klar und deutlich erklären, Burt: Dein Vater hat mir erlaubt, hier auszufegen, wenn ich den Eindruck habe, dass etwas aus dem Ruder läuft.« Er hob den Schläger. »Das ist mein Besen, und ich hab das Urteil vollstreckt.« Er starrte die anderen an. »Und jetzt macht, dass ihr hier rauskommt, bevor ich die Cops rufe.«

»Die Cops werden uns höchstens sagen, dass wir die Musik leiser stellen sollen«, schnaubte Burt.

»Nicht, wenn denen jemand steckt, dass hier Drogen konsumiert, Sex mit Minderjährigen getrieben und Alkohol gesoffen wird.« Sean ließ den Blick über die Teenager schweifen. »Wie würde es wohl aussehen, wenn man euch einbuchtet? Ob Mami und Papi euch dann die Schlüssel vom Cabrio wegnehmen und vorerst alle Partys streichen?«

Nach dieser Bemerkung war der Raum halb leer. Die andere Hälfte der Gäste verschwand, nachdem Burt sich auf Sean gestürzt und dafür den Schläger in die Magengrube bekommen hatte. Sean packte den Jungen am Kragen und riss ihn vom Boden hoch.

»Mir wird schlecht«, stöhnte Burt. »Scheiße, wird mir schlecht …«

»Tief durchatmen«, sagte Sean. »Und versuch das nicht noch mal.«

Als Burt sich wieder halbwegs erholt hatte, sagte er: »Das wirst du mir büßen.«

»Wie du meinst. Aber jetzt wirst du hier erst mal aufräumen.«

»Einen Scheißdreck werde ich!«

Seans Hand schnappte zu, und er drehte dem Jungen den Arm auf den Rücken. »Entweder räumst du auf, oder wir beide machen eine Spritztour zur Polizeiwache.« Sean deutete mit dem Schläger auf die Trümmer der Bar. »Ich komme in einer Stunde wieder, um mir deine Fortschritte anzusehen, Albert.«

Doch Sean kam nicht in einer Stunde wieder. Fünfundvierzig Minuten später erhielt er einen Anruf auf dem Handy: Michelle lag schwer verletzt im Krankenhaus. Obendrein stand sie unter der Anklage der schweren Körperverletzung und der Sachbeschädigung.

Auf dem Weg zum Auto hätte Sean fast die Haustür eingetreten.

3. Kapitel

Sean betrachtete Michelle, die bewusstlos im Krankenbett lag, und wandte sich mit fragendem Blick zu dem Arzt um. »Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte der. »Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Sie hat eine Gehirnerschütterung, aber der Schädel ist nicht gebrochen, und auf den Röntgenaufnahmen war kein Blutgerinnsel zu sehen. Allerdings hat sie einen Zahn verloren, zwei Rippen sind gebrochen, und sie hat am ganzen Körper Blutergüsse. Wenn sie aufwacht, wird sie trotz der Medikamente ziemliche Schmerzen haben.«

Sean konzentrierte sich auf den einzigen Gegenstand, der hier völlig fehl am Platze wirkte: die Handschelle an Michelles rechtem Handgelenk, die sie ans Bettgestell kettete. Und dann war da noch der fette Cop vor der Tür, der Sean nach Waffen durchsucht und gesagt hatte: »Sie haben zehn Minuten.«

»Was ist überhaupt passiert?«, fragte Sean.

»Ihre Freundin ist in eine Bar gegangen und hat mit einem Mann eine Schlägerei angefangen – einem verdammt großen Mann.«

»Woher wissen Sie das?«

»Weil dieser Mann gerade ein Stück den Gang hinunter medizinisch versorgt wird.«

»Und sie hat den Streit angefangen?«

»Ich nehme es an. Deshalb trägt sie ja die Handschellen. Obwohl sie nicht in einem Zustand ist, dass sie fliehen könnte. Aber der Mann hat auch ganz schön was abbekommen. Ihre Freundin muss einen verdammt harten Schlag haben.«

»Sie haben ja keine Ahnung …«, murmelte Sean vor sich hin.

Nachdem der Arzt gegangen war, trat Sean näher an das Bett heran.

»Michelle? Michelle, kannst du mich hören?«

Ein leises Stöhnen war die einzige Antwort. Leise verließ Sean das Zimmer und starrte dabei auf die Handschellen.

Es dauerte nicht lange, bis er die ganze Geschichte herausgefunden hatte. Sean hatte einen Kumpel, einen Detective bei der Polizei von D. C., und der suchte die Akte heraus und berichtete ihm.

»Sieht so aus, als würde der Kerl Anzeige erstatten«, informierte der Detective ihn übers Telefon.

»Und deine Leute sind sicher, dass Michelle nicht provoziert wurde?«

»Gut fünfzig Zeugen schwören, dass sie den Kerl angegriffen hat. Was hat sie überhaupt in diesem Teil von D. C. gemacht, Sean? Wollte sie Selbstmord begehen?«

Wolltest du Selbstmord begehen, Michelle?

Auf dem Krankenhausflur traf Sean mit Rodney dem Riesen zusammen. Seine Freundin war bei ihm. Sie versuchte noch immer, die Flecken aus ihrem Kleid zu bekommen.

»Sie hätten die Frau beinahe totgeschlagen«, sagte Sean.

»Das kümmert uns einen Dreck!«, keifte die Frau.

»Ich werde das Miststück verklagen, dass ihr Hören und Sehen vergeht!«, brüllte Rodney.

»Verdammt richtig«, zischte seine Freundin. »Die Schlampe! Gucken Sie sich mein Kleid an!«

»Bei ihr ist nichts zu holen«, erklärte Sean. »Sie können ihren Wagen haben, aber der hat hunderttausend Meilen auf dem Tacho.«

Die Freundin sagte: »Schon mal was von Pfändung gehört? Wir holen uns ihr Gehalt für die nächsten zwanzig Jahre. Mal sehen, wie ihr das gefällt!«

»Sie bekämen höchstens einen Teil ihres Gehalts, nur hat sie leider keinen Job. Wahrscheinlich werde ich sie sofort wieder in die Anstalt bringen, sobald sie hier raus ist.«

»Anstalt? Was für eine Anstalt?«, fragte die Freundin und hörte auf, an ihrem Kleid zu reiben.

»St. Elizabeth’s. Sie wissen schon … für Leute mit psychischen Problemen.«

»Wollen Sie damit sagen, sie ist ’ne Irre?«, fragte die Frau ängstlich.

»Ich glaube diesen Scheiß nicht!«, schimpfte Rodney. »Das Miststück hat mich angegriffen!«

Sean beäugte Rodney, sprach aber zu seiner Freundin. »Glauben Sie wirklich, dass jemand, der noch alle Tassen im Schrank hat, sich auf einen Burschen wie Ihren Freund stürzen würde? Noch dazu eine Frau?«

»Verdammt, da ist was dran«, sagte Rodney. »Der Mann könnte recht haben. Ich meine … um so was zu tun, muss sie wirklich einen an der Mütze haben. Stimmt’s, Baby?«

»Das ist ja alles gut und schön, aber von irgendjemand will ich Knete«, sagte die Frau und stemmte die Hände in die Hüfte. »Oder die kleine Karateschlampe mit ihrem knochigen weißen Arsch wandert in den Knast.«

»Okay«, sagte Sean, »ein bisschen Geld kann ich vermutlich auftreiben.«

»Wie viel?«, fragte die Frau gierig.

Sean rechnete rasch nach, was er noch auf dem Konto hatte. »Zehntausend, aber das ist eine großzügige Schätzung. Damit lassen sich Ihre Arztrechnungen bezahlen, und Ihnen bleibt noch genug, um die ganze Sache zu vergessen.«

»Zehn Riesen? Halten Sie mich für bescheuert? Ich will fünfzigtausend!«, keifte die Frau. »Der Doc sagt, Rodney braucht eine Knieathroskopie. Und dieses Weib hat ihm den Finger gebrochen.«

»Ich habe keine fünfzigtausend.«

»Na gut. Fünfundvierzig. Aber keinen Cent weniger!«, sagte die Frau. »Sonst gehen wir vor Gericht, und Ihre Freundin kann die nächsten Jahre eine Aggressionstherapie im Knast machen.«

»Okay, fünfundvierzig«, sagte Sean. Damit waren seine gesamten Reserven aufgebraucht.

»Und die Bar ist auch im Eimer«, erklärte Rodney. »Der Besitzer will den Schaden ersetzt haben.«

»Der Mann bekommt fünfzehnhundert. Und das ist mein letztes Angebot.«

Früh am nächsten Morgen wurde die Angelegenheit noch vor Seans Besuch im Krankenhaus geklärt. Der Staatsanwalt schloss den Fall ab, als Rodney ihm sagte, er würde keine Anklage erheben. Als der Hüne dann seinen Scheck zusammenfaltete, sagte er: »Eines muss ich der Kleinen lassen. Sie hätte mich fast geschafft, aber …«

»Aber?«

Rodney zuckte mit den Schultern. »Sie hatte mich schon so gut wie erledigt, aber genau in dem Moment, als sie mir den Rest geben konnte, ging ihr Kick daneben, und ich hab den Spieß umgedreht. Es war seltsam … fast so, als wollte sie von mir zusammengeschlagen werden. Aber Sie haben ja selbst gesagt, dass die Frau verrückt ist.«

Sean eilte ins Krankenhaus zurück. Er wollte nicht, dass Michelle mit Handschellen aufwachte.

4. Kapitel

Michelle war zäh genug, dass sie sich rasch von den Verletzungen erholte, zumindest von den körperlichen Schäden. Die Nachwirkungen der Gehirnerschütterung verebbten, die Rippen verheilten, und ihr ausgeschlagener Zahn wurde durch ein Implantat ersetzt. Sean hatte sich in einem Motel in der Nähe des Krankenhauses einquartiert und besuchte Michelle jeden Tag. Dann aber ergab sich ein neues Problem: Als Sean sie aus dem Krankenhaus nach Hause brachte, waren die Schlösser am Gästehaus ausgetauscht worden, und ihre Koffer standen gepackt auf der Terrasse.

Sean rief seinen Freund an, den Besitzer des Hauses. Ein Fremder nahm das Gespräch entgegen. Sean könne von Glück reden, sagte er, dass der Hausbesitzer ihn nicht verklage, weil er dessen Sohn mit einem Baseballschläger angegriffen habe. Ehe der Mann auflegte, fügte er hinzu, dass Sean nicht versuchen solle, sie noch einmal zu kontaktieren.

Sean schaute zu Michelle auf dem Beifahrersitz. Ihr Blick war leer, und das lag nicht allein an den Schmerzmitteln.

»Hör mal, Michelle«, sagte Sean, »wir … äh, wir müssen woanders hin. Ich hatte ganz vergessen, dass mein Freund sein Gästehaus renovieren lässt.«

Michelle reagierte nicht, blickte nur stumm zum Fenster hinaus. Sie schien von nichts und niemandem Notiz zu nehmen.

Sean fuhr zu einem Motel und nahm ein Doppelzimmer. Er hatte Bargeld von der Bank geholt; an seinen Kontostand wollte er lieber gar nicht denken. Zum Abendessen holte Sean sich etwas beim Chinesen, während Michelle wegen ihres geprellten Kiefers und dem frisch implantierten Zahn nur Flüssiges zu sich nehmen konnte.

Sean saß an ihrem Bett, auf dem sie lag, die Beine an den Leib gezogen. »Ich muss deine Verbände wechseln«, sagte er. »Okay?«

Michelle hatte oberflächliche Wunden am Kinn und an der Stirn, die noch immer sehr empfindlich auf Berührungen reagierten, und so zuckte sie zusammen, als Sean die alten Verbände abnahm.

»Tut mir leid.«

»Ach ja?«, sagte sie mit so scharfer Stimme, dass Sean erschrak. Er schaute ihr in die Augen, doch sie hatten bereits wieder den leeren Ausdruck angenommen.

»Wie geht es deinen Rippen?«, fragte er, um das Gespräch in Gang zu halten, doch Michelle drehte sich von ihm weg.

Als er fertig war, fragte er: »Brauchst du sonst noch was?« Keine Antwort. »Michelle, wir müssen darüber reden.«

Als Antwort rollte sie sich wieder auf dem Bett zusammen.

Sean stand auf und ging im Zimmer auf und ab, in der Hand eine Flasche Bier. »Warum hast du dich mit einem Kerl angelegt, der aussieht, als könnte er einen Grizzly zusammenschlagen?«

Schweigen.

Sean unterbrach seine unruhige Wanderung. »Es kommen wieder bessere Zeiten, Michelle. Ich habe ein paar Jobs in Aussicht«, log er. »Na, was sagst du? Fühlst du dich jetzt besser?«

»Hör auf damit, Sean.«

»Womit? Optimistisch zu sein und dir ein bisschen Hoffnung zu machen?«

Ein Grunzen war Michelles einzige Antwort.

»Wenn du noch einmal in so eine Kaschemme gehst und so einen Blödsinn machst, wird irgendein Kerl eine Knarre ziehen und dir ein Loch in den Kopf jagen, und das war’s dann.«

»Gut!«

»Was ist nur mit dir los?«

Michelle stolperte ins Badezimmer und verschloss die Tür. Sean hörte sie würgen.

»Michelle? Was ist? Brauchst du Hilfe?«

»Lass mich in Ruhe, verdammt!«, rief sie.

Sean verließ das Zimmer, setzte sich an den Pool des Motels, ließ die Füße ins warme Wasser baumeln und atmete die chlorhaltige Luft, während er sein Bier trank. Es war ein schöner Abend, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, war gerade eine knackige Zwanzigjährige in den Pool gesprungen, mit einem Bikini, der so klein war, dass man ihn kaum als Bekleidung bezeichnen konnte. Mit kräftigen Zügen schwamm sie ihre Bahnen. Bei der vierten Bahn hielt sie an und trat Wasser vor Sean, wobei ihre üppigen Brüste auf und ab wippten. »Lust auf ein Wettschwimmen?«

»Wenn es danach geht, was ich bis jetzt von Ihnen gesehen habe, dürfte ich keine Konkurrenz für Sie sein.«

»Da sollten Sie mal sehen, wenn ich richtig loslege. Ich gebe Ihnen gern Unterricht. Übrigens, ich bin Jenny.«

»Danke für das Angebot, Jenny, aber ich muss leider ablehnen.«

Sean stand auf und ging. Hinter sich hörte er Jenny enttäuscht seufzen. »Warum erwische ich jedes Mal die netten schwulen Typen?«

»Verdammt«, murmelte Sean vor sich hin, »und dabei war es ein so schöner Tag.«

Als er ins Zimmer zurückkam, schlief Michelle. Er legte sich auf das andere Bett und schaute sie an.

Zwei weitere Tage vergingen, ohne dass eine Besserung eintrat. Sean traf eine Entscheidung. Was immer Michelle quälte – er hatte nicht die Möglichkeiten, ihr zu helfen. Freundschaft, und wenn sie noch so tief war, konnte keine verletzte Seele heilen. Aber Sean kannte jemanden, der vielleicht helfen konnte.

5. Kapitel

Am nächsten Morgen rief Sean einen alten Freund in Virginia an, Horatio Barnes, einen Psychiater. Barnes war Mitte fünfzig, trug Pferdeschwanz und einen zotteligen Spitzbart, bevorzugte ausgewaschene Jeans und schwarze T-Shirts und fuhr eine alte Harley. Sein Spezialgebiet waren Rat und Hilfe für Gesetzeshüter, die aufgrund ihres stressigen Jobs psychische Probleme hatten. So hatten die beiden Männer sich auch kennengelernt.

Sean berichtete Horatio von dem Vorfall in der Bar und von seinem Gespräch mit Rodney dem Riesen. Er machte einen Termin und brachte Michelle unter dem Vorwand zu ihm, einem Arzt ihre Verletzungen zeigen zu wollen.

Horatio Barnes’ Büro befand sich in einem verlassenen Lagerhaus und war groß und luftig. Unter einer Reihe schmutziger Fenster stapelten sich Bücher auf dem Fußboden. Der Schreibtisch bestand aus Sägeblöcken, über die Barnes eine Tür gelegt hatte, die nun als Platte diente. Die schwarze Harley stand in einer Ecke.

»Würde ich die Maschine in diesem Viertel draußen stehen lassen, wäre sie in null Komma nichts verschwunden«, sagte er mit einem breiten Lächeln. »Okay, Sean, raus mit dir. Michelle kann dich hier drin nicht gebrauchen, wenn sie mir alles über sich erzählt.« Gehorsam ließ Sean die beiden allein und wartete in dem kleinen, vollgepackten Vorzimmer. Nach einer Stunde kam Horatio heraus. Michelle saß noch immer in seinem Büro.

»Sie hat ein paar ernste Probleme«, sagte Horatio.

»Wie ernst?«

»Ernst genug, um sie in stationäre Behandlung zu geben.«

»O Gott«, sagte Sean bestürzt. »Soll das heißen, sie ist eine Gefahr für sich und andere?«

»Ich glaube, sie ist nicht zuletzt deshalb in die Bar gegangen, um den Tod zu finden.«

Sean zuckte unwillkürlich zusammen. »Hat sie das gesagt?«

»Nein. Aber es ist mein Job, zwischen den Zeilen zu lesen.«

»Wohin willst du sie einweisen?«

»Reston«, antwortete Horatio. »Das ist eine Privatklinik. Aber sie ist nicht billig, mein Freund.«

»Ich werde das Geld schon irgendwie auftreiben.«

Horatio setzte sich auf eine alte Versandkiste und bedeutete Sean, es ihm gleichzutun. »Du weißt doch irgendwas, Sean. Raus mit der Sprache. Was ist ihr Problem?«

Sean redete eine halbe Stunde lang und erklärte, was ihnen beiden in Wrightsburg widerfahren war.

»Hm«, machte Horatio. »Ehrlich gesagt, wundert es mich, dass ihr nicht beide in Therapie seid. Bist du sicher, dass wenigstens bei dir alles in Ordnung ist?«

»Es hat uns beide getroffen, Michelle aber wesentlich härter.«

»Sie hat offenbar das Gefühl, ihrem eigenen Urteil nicht mehr trauen zu können. Und für jemanden wie sie ist das von großer Bedeutung.«

»Der Kerl hat ihr auch etwas bedeutet«, sagte Sean. »Bis sie herausgefunden hat, wie er wirklich war. Und das würde wohl jeden fertig machen.«

»Und wie hast du das empfunden?«

Sean funkelte ihn an. »Hast du sie nicht mehr alle? Sie hatte was mit einem Irren, der massenweise Leute abgeschlachtet hat! Was meinst du, wie ich das empfunden habe?«

»Nein, ich meinte … wie hast du es empfunden, dass sie überhaupt eine Beziehung zu einem anderen Mann aufgebaut hat?«

Seans Gesicht nahm einen gequälten Ausdruck an. »Damals hatte ich selbst eine Beziehung …«

»Das habe ich auch nicht gemeint.«

Sean schaute ihn fragend an, doch sein Freund hakte nicht weiter nach.

»Wird sie sich wieder erholen?«, wollte Sean wissen.

»Wenn sie es wirklich will, ja. Und wenn sie nicht weiß, was sie will, können wir ihr zumindest den Weg zeigen.«

»Und wenn sie dann immer noch nicht will?«

»Das ist ein anderes Paar Schuhe«, sagte Horatio und hielt kurz inne. »Aber vergiss nicht, was ich gesagt habe: dass Michelle auch deshalb in diese Bar gegangen ist, weil sie den Tod suchte. Aber dass sie mit dem größten Hurensohn, den sie finden konnte, eine Schlägerei angefangen hat, könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie sich wieder erholen will.«

Sean schaute ihn verwirrt an. »Wie kommst du darauf?«

»Es war ein Hilfeschrei, Sean. Ein seltsamer zwar, aber ein Hilfeschrei. Merkwürdig ist nur, dass Michelle ausgerechnet jetzt damit herauskommt. Offensichtlich hat sie dieses Problem schon seit langem.«

»Was für ein Problem?«

»Wie ich schon sagte, sie hat das Gefühl, ihren Instinkten nicht mehr vertrauen zu können. Diese Spelunke und die Prügel von dem Kerl waren eine Strafe für sie.«

»Eine Strafe? Wofür?«

»Ich weiß es nicht.«

Sean seufzte. »Okay. Und wenn sie sich nicht einweisen lassen will?«

»Kein Richter wird sie zwangseinweisen lassen. Entweder geht sie freiwillig, oder ich muss sie ambulant behandeln.«

»Dann muss ich sie irgendwie dazu bringen, dass sie sich einweisen lässt.«

»Und wie?«

»Indem ich mir meinen Anwaltshut aufsetze und lüge, dass sich die Balken biegen.«

6. Kapitel

An diesem Abend setzte Sean sich im Motelzimmer zu Michelle.

»Der Kerl, mit dem du dich geprügelt hast, hat dich wegen Körperverletzung angezeigt«, sagte er. »Ich könnte ihn dazu bringen, die Anzeige fallen zu lassen, aber der Richter wird eine Gegenleistung von dir erwarten.«

Michelle hatte sich vor ihm hin gekauert. »Und welche?«

»Eine psychiatrische Behandlung. Horatio kennt eine Einrichtung, wo man dir helfen könnte …«

Michelle starrte ihn an. »Du meinst, ich bin verrückt?«

»Was ich meine oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du wegen Körperverletzung vor Gericht willst und längere Zeit im Knast verbringen möchtest, okay. Aber wenn du dich freiwillig einweisen lässt, wird die Anklage fallen gelassen. Das ist ein ziemlich guter Deal.« Sean betete, dass sie nie erfuhr, was für ein Lügenmärchen er ihr erzählte.

Zum Glück war Michelle bereit, sich einweisen zu lassen. Außerdem unterschrieb sie eine Erklärung, dass man Sean über die Behandlung und ihre Fortschritte auf dem Laufenden halten solle. Jetzt musste Horatio Barnes nur noch seine Psychomagie wirken lassen.

»Aber rechne nicht damit, dass über Nacht ein Wunder geschieht«, sagte der Psychiater am nächsten Tag in einem Coffeeshop zu Sean. »So etwas braucht seine Zeit, und Michelle hat eine zerbrechliche Persönlichkeit.«

»Zerbrechlich ist sie mir nie erschienen.«

»Nach außen hin wirkt sie nicht so, aber nach innen … Ich glaube, da sind ganz andere Kräfte am Werk. Sie ist eine klassische Überfliegerin mit deutlich obsessiven Zügen. Sie hat mir erzählt, dass sie früher jeden Tag stundenlang Fitnesstraining gemacht hat. Stimmt das?«

Sean nickte. »Eine ärgerliche Angewohnheit, auch wenn ich sie im Augenblick vermisse.«

»Ist sie auch eine Ordnungsfanatikerin? Die Frage wollte sie mir nicht beantworten.«

Fast hätte Sean den Kaffee ausgespuckt, den er gerade schlucken wollte. »Diese Frage hättest du dir sparen können, hättest du je das Innere ihres Wagens gesehen. Sie ist unglaublich schlampig. Sie kann an keinem Müllberg vorbeigehen, ohne etwas draufzuwerfen.«

»Sie ist die Jüngste von fünf Geschwistern? Und die einzige Tochter?«

Sean nickte wieder. »Ja. Ihr Vater war Polizeichef in Tennessee, und ihre Brüder sind allesamt Cops.«

»Dann liegt die Latte ziemlich hoch, Sean. Vielleicht zu hoch. Würde ich zu dieser Familie gehören, hätte man mich vor meinem Examen bestimmt zwanzig Mal eingelocht.«

Sean lächelte. »Du warst der reinste Serientäter, was?«

»He, Mann, wir hatten die Sechzigerjahre. Da war jeder unter dreißig ein Serientäter.«

»Ich habe noch keinen Kontakt mit ihren Eltern aufgenommen. Ich wollte nicht, dass sie davon erfahren.«

»Wo wohnen die Leute?«

»Sie sind zurzeit auf Hawaii auf ihrer zweiten Hochzeitsreise«, antwortete Sean. »Ich habe mit Michelles ältestem Bruder gesprochen, Bill Maxwell. Er ist Streifenpolizist in Florida. Ich habe ihm erzählt, was passiert ist – einen Teil der Geschichte jedenfalls. Bill wollte herkommen, aber ich habe ihm gesagt, er soll warten.« Rundheraus fragte Sean: »Wird sie sich wieder erholen?«

»Ich weiß, was du hören willst, aber das liegt allein bei ihr selbst.«

Später an diesem Tag besuchte Sean Michelle in ihrem Zimmer in der Anstalt. Sie trug Jeans, Sneakers und ein weites Sweatshirt; das Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Sean setzte sich auf den Stuhl ihr gegenüber und nahm ihre Hand. »Bald geht es dir besser. Du bist jetzt am richtigen Ort.«

Er mochte sich irren, hatte aber das Gefühl, dass sie als Antwort seine Hand drückte. Sofort erwiderte er den Druck.

An diesem Abend ging Sean zu einem Geldautomaten und hätte beinahe gelacht, als er die klägliche Summe auf seinem Kontoauszug las. Allein die Aufnahmegebühren der Privatklinik waren ein kleines Vermögen, und Michelles Versicherung zahlte keinen Cent. Sean hatte seine Lebensversicherung aufgekündigt und sich das Geld auszahlen lassen, sonst hätte es vorne und hinten nicht gereicht, doch seit Michelle verletzt worden war, hatte er keinen Tag mehr gearbeitet, und nun sah er sich einer ernsten finanziellen Krise gegenüber.

Sean nutzte jeden seiner Kontakte, um einen passenden Job zu finden, doch niemand konnte ihm helfen. Für die einträglichsten Ermittlerjobs in D. C. brauchte man Sicherheitseinstufungen auf höchster Ebene, und die hatte Sean nicht mehr. Und sie neu zu bekommen hätte einen gewaltigen Zeitaufwand bedeutet. Also schnallte er den Gürtel enger, rief weiterhin bei allen möglichen Leuten an und klopfte an Türen.

Als alles nichts brachte, beschloss er, einen Schritt zu tun, von dem er sich geschworen hatte, ihn nie zu machen: Er rief Joan Dillinger an, eine Ex-Agentin des Secret Service und nunmehr Direktorin einer großen Detektei – und unglücklicherweise seine Exgeliebte.

Joan nahm seinen Anruf entgegen. »Aber natürlich, Sean«, sagte sie. »Lass uns morgen essen gehen. Ich bin sicher, es lässt sich eine Lösung finden.«

Sean legte auf und starrte aus dem Fenster des lausigen Motelzimmers, das er sich jetzt nicht mehr leisten konnte. »Ich hatte befürchtet, dass du das sagst, Joan«, murmelte er vor sich hin.

7. Kapitel

Die Frau sah gut aus, das musste Sean zugeben. Rassig und todschick. Haar und Make-up waren tadellos, das Kleid kurz und eng und die Absätze schmal und hoch, sodass ihre schlanke Gestalt bis auf wenige Zentimeter an seine eins neunzig heranreichte. Ihre Beine waren gerade und schön geformt, ihre Brüste üppig, weich und vollkommen echt, das wusste Sean aus Erfahrung. Ja, sie sah gut aus … nein, besser als gut: fantastisch. Sean empfand absolut nichts für sie.

Joan Dillinger schien das zu fühlen und winkte ihm rasch, sich auf eine Couch zu setzen. Sie selbst saß auf einem Stuhl neben ihm und schenkte ihm Kaffee ein.

»Lange nicht gesehen«, sagte sie in freundlichem Tonfall. »Und? Noch ein paar Massenmörder gefangen?«

»Diese Woche noch nicht«, antwortete Sean und versuchte ein Lächeln, während er Zucker in den Kaffee gab.

»Wie geht es diesem scheußlichen kleinen Mädchen, mit dem du dich eingelassen hast? Mildred, stimmt’s?«

»Sie heißt Michelle, und es geht ihr gut. Danke der Nachfrage.«

»Ihr arbeitet noch immer zusammen?«

»Ja.«

»Wow! Sie versteht sich wirklich gut auf Tarnung und solche Dinge. Ich kann sie nirgends sehen.«

Sean wurde misstrauisch. Hatte Joan herausgefunden, was mit Michelle geschehen war? Das würde zu einem Kontrollfreak passen, wie Joan einer war.

In beiläufigem Tonfall sagte Sean: »Sie hat heute zu tun. Wie ich schon am Telefon sagte, wir sind gerade erst wieder in die Stadt gezogen, und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht etwas für Freiberufler hättest …«

Joan stellte ihre Kaffeetasse ab, erhob sich und ging auf und ab. Sean wusste nicht, warum sie das tat; vielleicht wollte sie ihren Körper noch ein wenig besser in Szene setzen. Obwohl Joan Dillinger für gewöhnlich eine eher komplizierte Frau war, so war sie bisweilen seltsam durchschaubar, wenn es um Dinge wie Sex oder Beziehungen ging. Sean vermutete, dass sie Letzteres lediglich mit Ersterem verbergen wollte.

»Du willst also, dass ich dir Arbeit auf freiberuflicher Basis gebe, obwohl ich in meinem Unternehmen erfahrene Ermittler beschäftige, die jeden Auftrag erledigen können, der mir ins Büro flattert. Wie lange habe ich eigentlich nichts mehr von dir gehört? Über ein Jahr?«

»Ich hielt es für besser, ein bisschen Abstand zu wahren.«

Ihre Miene verhärtete sich. »Du machst es mir wirklich nicht leicht, dir zu helfen, Sean.«

»Wenn du nichts für mich hast, warum hast du dich dann überhaupt mit mir getroffen?«

Joan setzte sich auf die Schreibtischkante und schlug die Beine übereinander. »Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte ich dich einfach sehen.«

Sean stand auf und trat zu ihr. »Joan, ich brauche wirklich einen Job. Wenn du mir nichts anbieten kannst, in Ordnung. Dann werde ich dir nichts mehr von deiner kostbaren Zeit stehlen.« Sean stellte seine Kaffeetasse ab und wandte sich zum Gehen, doch Joan hielt ihn am Arm fest.

»Immer mit der Ruhe. Du musst ein Mädel auch mal schmollen lassen. Das ist nur recht und billig.« Joan setzte sich hinter ihren Schreibtisch und – ganz Geschäftsfrau – schob ihm einen Vertrag hin. »Lass dir ein paar Minuten Zeit, und lies ihn sorgfältig durch. Schließlich bist du Anwalt.«

»Wie ist die Bezahlung?«

»Das Übliche bei einem solchen Job. Ein vernünftiger Tagessatz für Spesen und ein netter Bonus, wenn du den Fall löst.« Sie ließ den Blick über seinen Körper schweifen. »Du hast abgenommen.«

»Ich hab eine Diät gemacht«, erwiderte Sean in Gedanken, während er den Vertrag durchlas. Schließlich unterschrieb er und schob Joan die Papiere wieder zu. »Kann ich jetzt die Akte sehen?«

»Wie wär’s, wenn ich dich zum Mittagessen einlade? Dann können wir darüber reden. Ich habe da ein paar Ideen, und du musst sowieso noch einige Papiere unterschreiben. Deine Partnerin übrigens auch.«

Sean wand sich. »Nun ja, weißt du … Bei diesem Fall wird sie nicht mit mir zusammenarbeiten.«

Joan pochte mit dem Stift auf die Kladde. »Hat wohl gut zu tun, die kleine Mildred?«

»Ja, Michelle ist ausgelastet.«

Beim Mittagessen in Morton’s Steakhouse besprachen sie den Fall, wobei Sean sich sehr auf sein Essen konzentrierte.

»Die Diät hast du offenbar wieder drangegeben«, bemerkte Joan und beobachtete, wie Sean das Essen in sich hineinschaufelte.

Er lachte verschämt. »Anscheinend bin ich hungriger, als ich dachte.«

»Wenn das doch nur wahr wäre«, entgegnete sie spöttisch. »Okay. Also, die Sache, mit der du es zu tun bekommst, könnte eine ziemliche Herausforderung werden. Es geht um den rätselhaften Tod eines Mannes namens Monk Turing. Man hat ihn auf einem Grundstück gefunden, das der CIA gehört, in der Nähe von Williamsburg, Virginia. Finde heraus, ob es Mord oder Selbstmord war. Falls es ein Mord war, muss ich wissen, warum der Mann sterben musste und wer ihn umgebracht hat.«

»Hat Turing für die CIA gearbeitet?«

»Nein. Hast du schon mal von einem Ort mit Namen Babbage Town gehört?«

Sean schüttelte den Kopf. »Was ist das?«

»Mir hat man es als eine Art Denkfabrik beschrieben – mit ökonomischen Zielsetzungen von potenziell gewaltigen Ausmaßen. Turing hat dort als Physiker gearbeitet. Da die CIA in den Fall verwickelt ist und das FBI die Untersuchung leitet, weil der Tote auf einem Grundstück gefunden wurde, das den Vereinigten Staaten gehört, musst du sehr vorsichtig sein. Ich habe ein paar gute Leute, die ich hinschicken könnte, aber ich bin nicht sicher, ob einer von denen so gut ist wie du.«

»Danke für dein Vertrauen. Wer ist dein Klient?«

»Die Leute in Babbage Town.«

»Und was sind das für Leute?«

»Auch das wirst du herausfinden müssen – wenn du kannst. Bist du dabei?«

»Du hast von einem Bonus gesprochen.«

Joan lächelte und tätschelte seine Hand. »Denkst du an Bargeld oder eher an professionelle Dienstleistungen?«

»Lass uns mit dem Geld anfangen.«

»Bei uns teilen wir den Bonus mit den Außendienstmitarbeitern, sechzig zu vierzig.« Sie legte den Kopf zur Seite. »Das weißt du doch noch vom letzten Mal, Sean. Aber du wolltest das Geld ja nicht nehmen, obwohl du ein Anrecht darauf hattest, und hast alles mir überlassen. Ich habe nie richtig verstanden, warum du das getan hast.«

»Weil ich der Meinung war, so wäre es für uns beide sicherer. Außerdem glaubte ich, du würdest dich mit dem Geld zur Ruhe setzen.«

»Leider sind meine Ausgaben ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Deshalb arbeite ich noch immer in dieser Tretmühle.«

»Wenn wir diesen Fall lösen, mit wie viel kann ich rechnen?«

»Das ist ein bisschen kompliziert, weil die Zahlen auf bestimmten Formeln beruhen, aber es wird auf jeden Fall ein schöner Batzen.« Wieder musterte sie ihn von Kopf bis Fuß. »Ich könnte mir vorstellen, dass du dann nicht mehr so dünn bleibst.«

Sean kratzte den letzten Rest Kartoffelpüree vom Teller.

»Bist du interessiert?«, fragte Joan.

Sean nahm die dicke Akte. »Danke für das Essen. Und danke für den Job.«

»Ich werde alles für deine Reise arrangieren. Ich melde mich dann bei dir.«

»Gut. Ich brauche noch ein wenig Zeit, um ein paar Dinge zu erledigen.«

»Zum Beispiel, Mildred Lebewohl zu sagen?«

Bevor Sean etwas erwidern konnte, schob Joan ihm einen Umschlag zu. Sean blickte sie fragend an. »Das ist ein Spesenvorschuss. Ich dachte mir, du könntest ihn brauchen.«

Sean schaute sich den Scheck an, ehe er ihn in der Tasche verschwinden ließ. »Ich bin dir was schuldig, Joan.«

»Ich hoffe, das meinst du ernst«, sagte sie leise zu sich selbst und ging.

8. Kapitel

Michelle betrachtete den Türknauf des Zimmers, in dem sie sich befand. Sie wartete darauf, dass er sich drehte und wieder jemand hereinkam, um ihr Fragen zu stellen. Hier war jeder Tag gleich: Frühstück, Termin beim Psychiater, Mittagessen, Fitnesstraining, dann wieder Psychogeplapper, eine Stunde für sich und schließlich noch mehr Seelenklempnerei, damit sie ihre Gefühle wieder in den Griff bekam und die Gewalt in ihrem Innern im Zaum hielt, um sich nicht selbst zu vernichten. Dann kamen das Abendessen und ein paar Pillen, wenn sie wollte, was für gewöhnlich nicht der Fall war. Zu guter Letzt ging sie ins Bett, wo sie vom nächsten Tag in dieser Hölle träumen konnte.

Als der Türknauf sich nicht drehte, erhob Michelle sich langsam vom Stuhl und ließ den Blick über die vier fensterlosen, hell gestrichenen Wände schweifen. Sie schaukelte auf den Fersen vor und zurück und atmete tief durch, um festzustellen, wie weit ihre Rippen bereits verheilt waren.

Sie hatte nicht viel über jene Nacht in der Bar nachgedacht. Sie war dorthin gegangen, um zu trinken und zu vergessen. Und als sie betrunken war, hatte sie ihr Bestes gegeben, einen Mann umzubringen. Nein, nicht ihr Bestes. Irgendwo tief in ihrem Innern hatte sie den Wunsch gehabt, selbst verletzt zu werden. Vielleicht sogar getötet …? Falls das wirklich ihre Absicht gewesen war, konnte sie sich nicht einmal mehr selbst umbringen.

Kann man ein solches Unvermögen in Worte fassen?

Michelle fuhr herum, als die Tür sich öffnete. Horatio Barnes kam herein. Er trug sein gewohntes Outfit: ausgewaschene Jeans, Sneakers, schwarzes T-Shirt mit aufgedrucktem Bild von einem Joint rauchenden Jimi Hendrix. Seit Michelle hierhergekommen war, hatte sie Barnes schon mehrmals gesehen, doch ihre Gespräche waren stets allgemeiner Natur gewesen. Inzwischen war Michelle zu der Überzeugung gelangt, dass der Mann entweder nicht allzu klug war oder dass ihm nichts daran lag, ob ihr Zustand sich besserte oder nicht.

Kümmert mich das denn?

Barnes hatte ein Bandgerät mitgebracht und bat Michelle, sich zu setzen, was sie auch tat. Sie tat immer, was man von ihr verlangte. Was blieb ihr anderes übrig?

Barnes setzte sich ihr gegenüber und hob das Aufnahmegerät. »Macht Ihnen das etwas aus? Ich fürchte, ich werde vergesslich auf meine alten Tage. Ich bin schon froh, dass ich mir merken kann, wo meine Haustür ist, sonst würde ich in der eigenen Wohnung verhungern.«

Michelle zuckte mit den Schultern. »Mir egal. Nehmen Sie ruhig alles auf.«

Barnes schaltete den Rekorder ein und stellte ihn neben Michelle auf den Tisch. »Und, wie geht es uns heute?«

»Uns geht es super. Wie geht es Ihnen, Dr. Barnes?« Michelle ahmte die Stimme des Psychiaters perfekt nach.

Barnes lächelte. »Sagen Sie einfach Horatio. Dr. Barnes war mein alter Herr.«

»Was für ein Doktor war er denn?«

»Chef der Humanmedizin an der Harvard Medical School. Dr. Stephen Cawley Barnes. Deshalb hat es ihn immer so aufgeregt, wenn ich ihn Stevie nannte.«

»Wie kommt es, dass Sie nicht auch Arzt geworden sind?«

»Mein Vater wollte tatsächlich, dass ich in seine Fußstapfen trete. Er hatte mein ganzes Leben für mich verplant. Er hat mich Horatio genannt, nach irgendeinem Vorfahren aus der Gründerzeit, in der Hoffnung, das würde meinem Leben historisches Gewicht verleihen. Können Sie sich das vorstellen? Wissen Sie, was für einen Mist ich mir wegen dieses Namens habe anhören müssen? Und das nur, weil mein Alter so ein elitärer Snob war. Deshalb bin ich nach Yale gegangen und Seelenklempner geworden.«

»Sie waren wohl ein ziemlicher Rebell.«

»Entweder macht man etwas richtig oder gar nicht. Hm, ich sehe auf Ihrem Krankenblatt, dass Sie keine ruhige Nacht hatten.«

Michelle ließ sich auf diesen plötzlichen Themenwechsel ein. »Ich war nicht müde.«

»Offenbar hatten Sie Albträume«, sagte Horatio. »Die mussten Sie ja irgendwann wecken.«

»Ich erinnere mich nicht.«

»Deshalb bin ich hier. Um Ihnen zu helfen, sich zu erinnern.«

»Warum sollte ich mich an einen Albtraum erinnern wollen?«

»Weil er mir viel darüber verraten könnte, was Ihnen zu schaffen macht.«

»Und wenn ich es gar nicht wissen will? Bedeutet das auch irgendetwas?«

»Sicher. Wollen Sie es wissen?«

»Lieber nicht.«

»Prima. Damit wäre das ›Bloß-keine-Albträume‹-Kästchen abgehakt. Wie ich sehe, haben Sie auch Dr. Reynolds gefragt, ob er zu Hause genügend Sex bekommt. Macht es Ihnen etwas aus, mir zu sagen, warum Sie das getan haben?«

»Weil er jedes Mal versucht hat, mir unter den Kittel zu gucken, wenn ich die Beine übereinandergeschlagen habe. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, trage ich jetzt ein Höschen.«

»Da habe ich ja Glück gehabt. Okay … lassen Sie uns darüber reden, warum Sie in diese Kneipe gegangen sind.«

»Haben wir das nicht schon besprochen?«

»Lassen Sie mir doch die Freude. Irgendwie muss ich mein üppiges Gehalt doch rechtfertigen.«

»Ich wollte einen Drink. Warum gehen Sie in eine Kneipe?«

»Sagen wir mal so … In elf verschiedenen Staaten gibt es Barhocker, die mir zu Ehren in den Ruhestand gegangen sind.«

»Nun ja«, sagte Michelle, »ich wollte nur einen Drink.«

»Und dann?«

»Und dann bin ich in eine Kneipenschlägerei geraten und hab eins aufs Maul gekriegt. Reicht Ihnen das?«

»Waren Sie vorher schon mal in dieser Bar?«

»Nein. Ich brauche öfter mal was Neues. Außerdem bin ich ein Mensch, den Sie wohl ›kühn‹ nennen würden.«

»Kühn bin ich auch. Aber eine Bar ausgerechnet in dem Viertel von D. C. aufzusuchen, das die höchste Verbrechensrate hat? Um halb zwölf nachts? Halten Sie das für klug?«

Michelle lächelte und entgegnete höflich: »Wie sich herausgestellt hat, war es das nicht.«

»Haben Sie diesen Fleischklops gekannt, mit dem Sie die Prügelei angefangen haben?«

»Nein. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wie das alles gekommen ist.«

»Genau das will ich erfahren, Michelle. Fangen Sie mit der Wahrheit an. Ich glaube, das können Sie.«

»Was soll das denn heißen?«

»Im Polizeibericht sind Sie sämtlichen Zeugen zufolge zu dem größten Kerl in der Kneipe gegangen, haben ihm auf die Schulter getippt und ihm ins Gesicht getreten.«

»Zeugenaussagen sind bekannt für ihre Unzuverlässigkeit.«

»Sean hat mit dem Mann geredet, den Sie angegriffen haben.«

Michelle zuckte unwillkürlich zusammen. »Wirklich? Warum?«

Horatio biss nicht an. Stattdessen sagte er: »Der Kerl hat Sean etwas Interessantes erzählt. Würden Sie es gerne wissen?«

»Da Sie förmlich platzen, es mir zu sagen – nur zu.«

»Er sagte, dass Sie es beinahe zugelassen hätten, dass der Kerl Sie umbringt. Als hätten Sie es darauf angelegt.«

»Da hat er sich geirrt. Ich hab’s vermasselt, dem Kerl den Rest zu geben, sodass er seine Chance bekam, und die hat er genutzt. Ende der Geschichte.«

»Die Schwestern haben gesagt, letzte Nacht hätten Sie im Schlaf immer wieder ›Leb wohl, Sean‹ gerufen. Erinnern Sie sich?«

Michelle schüttelte den Kopf.

»Haben Sie daran gedacht, Ihre Partnerschaft mit Sean aufzukündigen? Falls ja, sollten Sie es ihm dann nicht sagen? Oder soll ich das für Sie erledigen?«

Rasch sagte Michelle: »Nein, ich …« Sie hielt inne. Das war eine Falle; sie fühlte es. »Woher soll ich wissen, was ich gemeint habe? Ich habe geschlafen.«

»Ich bin ein ziemlich guter Traumdeuter und würde Ihnen gratis einen Albtraum interpretieren. Das ist diese Woche ein Sonderangebot, weil die Geschäfte so lausig gehen.«

Michelle verdrehte die Augen.

Horatio fragte: »Sie vertrauen Sean, nicht wahr?«

»So sehr, wie ich jedem vertraue«, erwiderte Michelle gereizt, »und das ist heutzutage nicht viel.«

»Heutzutage? Dann hat sich etwas für Sie verändert?«

»Hören Sie, wenn Sie sich auf jedes meiner Worte stürzen, sag ich überhaupt nichts mehr, kapiert?«

»In Ordnung. Wie mir zu Ohren kam, wissen Ihre Eltern nicht, dass Sie hier sind. Sollen wir sie verständigen?«

»Nein. Man ruft seine Eltern an, wenn man befördert wird oder einen neuen Job bekommt, aber nicht, wenn man sich selbst in eine Anstalt eingewiesen hat.«

»Und warum haben Sie sich selbst eingewiesen?«

»Weil Sean gesagt hat, das müsse sein, um nicht ins Gefängnis zu wandern.« Trotz schlich sich in ihre Stimme.

»Ist das der einzige Grund? Gibt es nicht noch etwas anderes?«

Michelle lehnte sich auf dem Stuhl zurück und zog die langen Beine an.

Zwanzig Minuten später hatte sie ihr Schweigen noch immer nicht gebrochen. Schließlich stellte der Psychiater das Aufnahmegerät ab und stand auf. »Ich komme morgen wieder. Sollten Sie mich brauchen, können Sie mich telefonisch jederzeit erreichen. Falls ich nicht drangehe, bin ich in meiner Stammkneipe oder kümmere mich um einen anderen Irren wie Sie.«

»Ich nehme an, diese Sitzung war ein ziemlicher Miss-erfolg«, sagte Michelle und fügte spöttisch hinzu: »Tut mir echt leid. Aber ich nehme an, Sie werden so oder so bezahlt, oder?«

»Darauf können Sie wetten. Aber ich fand unsere Sitzung richtig klasse.«

Michelle blickte ihn verwirrt an. »Wieso das denn?«