2,99 €

Mehr erfahren.

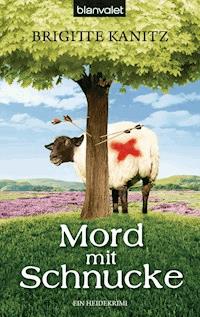

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von Störchen, Kuhdung und einer Heideprinzessin, die’s in sich hat …

Die Wahlgroßstädterin Nele kehrt nach Jahren zurück in die Lüneburger Heide. Im Gepäck hat sie Tränen um den frisch verstorbenen Opa. Und seine Asche – die sie prompt im ICE vergisst. Daheim sind Oma und Großtante in heftigem Streit über den Grabstein entbrannt, und Neles Mutter verschwindet auf einen Selbstfindungstrip. Zu allem Überfluss erwartet Neles Jugendliebe Karl sie sehnsüchtig, dabei träumt sie doch von Paul, Opas attraktivem Anwalt – der ihr zudem noch ein paar Familiengeheimnisse enthüllt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Brigitte Kanitz

Immer Ärger mit Opa

Roman

Buch

Vor dreizehn Jahren flüchtete Nele Lüttjens aus dem Lüneburger Dörfchen Nordergellersen nach München, um so viel Abstand wie möglich zu ihrer schrecklich verrückten Familie zu bekommen – und zu Karl Küpper, dem gut gebauten Sohn des Nachbarhofs, der ihr beim Heideblütenfest das Herz brach. Als wie aus heiterem Himmel Opa Herrmann an der Tür ihrer schicken Münchner Wohnung klingelt, wird ihr durchgeplantes Leben in einem Atemzug auf den Kopf gestellt: Opa sackt prompt im Treppenhaus in sich zusammen und stirbt. Ehe sie es sich versieht, muss Nele seine Asche in die Heimat transportieren – und vergisst sie im ICE. Zu Hause angekommen stolpert sie noch ihrer verflossenen Jugendliebe vor die Füße, bevor sie sich dem ganz normalen Familienwahnsinn ergibt – über dem sie jedoch Opa Hermanns attraktiven Anwalt Paul Liebling nicht vergessen kann …

Autorin

Brigitte Kanitz, Jahrgang 1957, hat nach ihrem Abitur in Hamburg viele Jahre in Uelzen und Lüneburg als Lokalredakteurin gearbeitet. Die Heide und ihre Menschen hat sie dabei von Grund auf kennen- und lieben gelernt. Sie tanzte auf Schützenfesten, interviewte Heideköniginnen, begleitete einen Schäfer mit seinen Heidschnucken über die lilarote Landschaft und trabte mit der berittenen Polizei durch den Naturschutzpark rund um Wilsede. Inzwischen lebt und schreibt sie in Italien.

Weitere Informationen:

www.BrigitteKanitz.de

Zur Erinnerung an gemeinsame Ausritte, Heideblütenfeste, Reiterbälle und Partys im Stall widme ich diesen Roman meiner alten Freundesclique vom Overbeckhof in Lühmühlen – auch wenn mich die meisten inzwischen bestimmt vergessen haben werden: Anke, Astrid, Birthe, Blocki, Daddy, Didi, Fritzi, Gabi, Jane, Jockel, Otti, Trixie – und natürlich Kalli.

Fehlt jemand? – Sorry, ist echt lange her.

1.

Nur keine Umstände

»Sehr vernünftig«, sagte die weißhaarige Dame und deutete auf die Tupperdose in meinem Arm.

»Wie bitte?« Vor Schreck hätte ich Opa beinahe fallen lassen. Zumindest das, was von ihm übrig war. Besaß sie etwa einen Röntgenblick? Und was fand sie daran vernünftig?

»Dass Sie sich Ihr eigenes Essen für die Zugfahrt mitbringen. Im Bordrestaurant schmeckt es doch nicht und ist sowieso zu teuer, finden Sie nicht auch?«

Ich schluckte hart und kniff die Augen zusammen. Sinnlos. Ein Tränensturzbach ergoss sich auf den Plastikdeckel und wurde dort zur Miniaturpfütze.

Oh Gott! Hoffentlich war der Deckel dicht, sonst würde es jetzt Matsch geben. Schnell wischte ich mit dem Ärmel drüber.

»Liebes Kind, bitte verzeihen Sie. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«

Das Gesicht der alten Dame war ein einziges Fragezeichen, aber sie war zum Glück zu höflich, um mich weiter auszuhorchen. Sie kramte einen Plastikbehälter aus ihrer Tasche. Keine Tupperware, das sah ich mit einem Blick. »Darf ich Ihnen auch etwas von meinem Proviant anbieten? Ich kann das gar nicht alles essen. Hertha Kowalski ist übrigens mein Name. Wissen Sie, ich habe in München meine Tochter besucht. Seit mein armer Mann nicht mehr lebt, habe ich viel zu viel Zeit. Heute geht es heim nach Hamburg. Hier, Schwarzbrot mit Leberwurst und … Oh jemine! Gleich noch mal?«

Ich heulte schon wieder los. Leberwurst war Opas Lieblingswurst gewesen. Wie oft hatte er mir erzählt, dass früher auf dem Hof beim Schlachten eines Schweins alles verwendet wurde, von den Ohren bis zum Ringelschwanz. Und die Leberwurst hatte er persönlich hergestellt.

Mein Magen hob sich, aber wenigstens versiegten die Tränen.

»Ach, du liebes Lieschen! Ist Ihnen schlecht? Sie sind ja ganz blass. Oder nein, eher grün.«

Jetzt, wo sie es aussprach, wurde mir erst recht übel. »Können Sie mal halten?«, presste ich hervor und überreichte Hertha Kowalski die Tupperdose.

Sie nahm sie und stieß einen erschrockenen Laut aus, weil die Dose so leicht war. Es musste sich anfühlen, als wollte sie in Richtung Waggondecke aufsteigen. Ihr Gewicht entsprach nicht Herthas Erwartungen von vier belegten Broten, zwei Äpfeln und ein paar Schokoriegeln.

Aus den Augenwinkeln sah ich gerade noch, wie sie die Dose trotzdem gut festhielt. Dann stürzte ich durch den Mittelgang in Richtung Toilette.

Ich blieb ziemlich lange dort. Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, Opa mit Hertha Kowalski allein zu lassen, aber meine Übelkeit war stärker. Während der ICE sich Würzburg näherte, kam ich langsam wieder zur Ruhe.

Anschließend wusch ich mir das Gesicht, trocknete es mit Papierhandtüchern ab und betrachtete die Fremde da im angerosteten Spiegel. Dieser matte Blick, die beiden tiefschwarzen Schluchten unter den Augen, die Mundwinkel, die wie zwei Pfeilspitzen in Richtung Kniescheiben zeigten – das sollte ich sein? Nele Lüttjens, dreiunddreißig Jahre alt, immer perfekt durchgestylt, immer gut drauf, karrieretechnisch tipptopp auf der Überholspur? Nee, ne?

Der Spiegel gab aber kein anderes Bild her, solange ich auch draufstarrte. Unterhalb der Kinnlinie konnten mein burgunderfarbener Zweiteiler von Jil Sander und die weiße Seidenbluse von Giorgio Armani einiges rausreißen, zumal beide zum Glück fleckenfrei geblieben waren. Aber weiter oberhalb sah man mir an, was ich in den letzten Tagen durchgemacht hatte.

Bevor Opa Hermann Lüttjens beschloss, überraschend nach München zu reisen, war ich die schon erwähnte gepflegte Tipptopp-Nele gewesen, die sich in den letzten dreizehneinhalb Jahren von einem schüchternen Landei aus der Lüneburger Heide zu einer trendigen Großstädterin entwickelt hatte. Inklusive Aufstieg zur Ersten Hausdame im Nobelhotel Kiefers am Maximiliansplatz, Dachwohnung (korrekterweise »Penthouse ohne Terrasse«), riesigem Freundeskreis, aufregendem Nachtleben und, am wichtigsten überhaupt, definitiv durchtrennter Nabelschnur.

So wollte ich wieder sein, so wollte ich wieder aussehen. Blöd nur, dass man die Zeit nicht zurückdrehen kann. Bisher war ich in meinem Leben über dieses Naturgesetz immer ganz froh gewesen.

Jetzt nicht mehr.

Ach, Opa, dachte ich, und ignorierte ein energisches Klopfen gegen die Toilettentür. Was ist bloß passiert?

Die reinen Fakten kannte ich ja. Hermann, vierundneunzigjähriger Patriarch der Lüttjens aus Nordergellersen, einem hübschen Heidedorf westlich von Lüneburg, das nur von der Dorfjugend einer jeden Generation als verschnarchtes Kaff bezeichnet wurde, Hermann also hatte sich in den Zug nach Süden gesetzt, ohne irgendjemandem was davon zu sagen. Zum ersten Mal seit ungefähr zwanzig Jahren verließ er für mehr als ein paar Stunden das große niederdeutsche Hallenhaus seiner Familie. Am Hauptbahnhof München nahm er sich ein Taxi, wohl wissend, dass Oma Grete ihn wegen eines solchen Luxus für den Rest seines Lebens ausschimpfen würde, nicht ahnend, dass sie dazu keine Gelegenheit mehr haben würde, weil der Rest seines Lebens nicht mehr besonders lang sein würde.

Vor meinem Wohnhaus in Schwabing angekommen klingelte er bei mir und schrie: »Nele! Mach auf! Hier ist dein Opa! Ich muss dringend mit dir reden!«

Ich hätte ihn auch ohne Gegensprechanlage gehört.

»Opa Hermann?«, schrie ich fassungslos zurück.

»Welcher denn sonst? ’nen anderen hast du nicht. Oder ist der alte Herr deiner übergeschnappten Mutter wiederauferstanden, ohne mir was zu verraten?«

Über bestimmte Dinge sollte man nicht scherzen, dachte ich noch, bevor ich auf den Summer drückte und knapp sagte: »Fünfter Stock. Kein Fahrstuhl.«

Obwohl ich insgeheim seiner Meinung war, nahm ich ihm das mit der übergeschnappten Mutter ein bisschen übel. Deshalb ging ich ihm auch nicht entgegen, sondern beseitigte rasch die gröbsten Spuren der letzten Partynacht. Braun gewordenes Sushi und zwölf bis auf den letzten prickelnden Tropfen geleerte Flaschen Berlucchi (für mich der beste Prosecco unter Italiens Sonne), wanderten in die Küche.

Ich hatte ein großes Ereignis gefeiert, eines, das mein Leben verändern konnte. Aber im Augenblick drehten sich meine Gedanken nur um Opa Hermann, der mittlerweile im zweiten oder im dritten Stock angekommen sein musste, selbst wenn man sein Alter berücksichtigte. Ich konnte mir also noch zirka zehn Minuten lang überlegen, was er bloß von mir wollte. Ausgerechnet von mir. Ich war doch die Abtrünnige, die größte Enttäuschung im Leben seines Sohnes, also meines Vaters, diejenige, die das Storchenpaar aus seinem Nest auf unserem Dachfirst vertrieben hatte. Klingt bescheuert, ich weiß; wurde damals aber behauptet, nachdem ich die Hotelfachschule gewählt hatte, die so weit wie möglich von Nordergellersen entfernt lag. Eben in München.

Aus sicherer Quelle wusste ich, dass das Storchennest seitdem verwaist geblieben war, aber mit mir hatte das nichts zu tun, ich schwöre! Und die Sache mit der größten Enttäuschung … Na ja, seit mein Bruder Jan ein bisschen älter geworden war, hatte sich das auch relativiert.

Vielleicht wollte Opa mit mir ja über Karl reden. »Du kannst zurückkommen«, würde er sagen. »Der Bengel hat Vernunft angenommen.« Mein Herz flatterte plötzlich aufgeregt in meiner Brust herum. Es konnte aber auch der Berlucchi sein, der noch in meinem Magen blubberte. War sowieso alles Blödsinn. Erstens war ich nicht wegen Karl Küpper aus Nordergellersen abgehauen, jedenfalls nicht nur seinetwegen, und zweitens hat Liebe nichts mit Vernunft zu tun. Gilt auch für eine abhandengekommene Liebe.

Bevor mein alter Kummer über mich herfallen konnte, ging die Türklingel. Endlich.

»Das ist aber eine Überr…«, setzte ich an und blickte in ein fremdes Gesicht. Jung, weiblich, ganz hübsch und hochrot.

»Ich bin die Evi und wohne unter dir.«

Die hatte ich ja noch nie gesehen. Aber ich kannte sowieso niemanden im Haus. In Nordergellersen war das anders gewesen. Da kannte im ganzen Ort jeder jeden, seit Ewigkeiten. Dagegen hatte Anonymität auch ihre Vorteile. Zum Beispiel, wenn man morgens einen Typen rauswarf, den man nachts vorübergehend interessant gefunden hatte, nur weil einen irgendwas an ihm an Karl erinnert hatte. Die Haarlocke in der Stirn, von der Farbe goldenen Weizens, die linke Augenbraue, die etwas höher als die rechte war, das Grübchen im Kinn oder der Leberfleck am Hals – ich war da nicht so wählerisch, fand es aber gut, dass meine Nachbarn die Kerle nicht zwangsläufig mir zuordneten. Seinen guten Ruf konnte man sich auch in einer partygeilen Stadt wie München ruinieren.

Kam auch echt nicht so oft vor, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Höchstens zweimal im Jahr, na ja, maximal dreimal. Wenn mich mein Heide-Heimweh überfiel. Was völlig unlogisch war, denn an mindestens dreihundertzweiundsechzig Tagen war ich heilfroh, der Lüttjens-Sippe entkommen zu sein. Meine beste Freundin Sissi nannte das eher meinen Karl-Koller und versprach mir regelmäßig, mich demnächst einweisen zu lassen, wenn ich nicht endlich diesen rustikalen Bauersmann abhaken würde.

Ehrlich gesagt, fand ich den Vorschlag manchmal gar nicht so schlecht. Vielleicht gab es so was wie eine seelische Intensivstation für uralten, abgestandenen, unerträglichen Liebeskummer.

»Wollte der Opi zu dir? Der, der eben vor meiner Tür zusammengebrochen ist? Alle anderen habe ich schon gefragt.«

Zwei, drei Sekunden brauchte ich, bis ich Evis Worte kapiert hatte, dann stürmte ich an ihr vorbei die Treppe hinunter. Opa lag ganz friedlich da, als ob er sich nur für einen Moment hätte ausruhen wollen. Aber ich wusste, seine Lebensreise würde hier zu Ende sein.

Genau vier Worte bekam er noch heraus, bevor er starb: »Krematorium. Nur keine Umstände.«

So war er gewesen, mein Opa Hermann, bescheiden bis zum Schluss.

Evi musste wohl den Notarzt gerufen haben, denn irgendwann wurde ich sanft zur Seite geschoben, und zwei kräftige Männer legten Opa Hermann auf eine Bahre. Von dem, was danach geschah, wusste ich nicht mehr viel. Alles war wie hinter grauen Nebelschwaden verschwunden.

»Hallo da drinnen! Wollen Sie bis Hamburg auf dem Klo bleiben?« Eine Frauenstimme, nicht besonders nett.

Ich stieß mir vor Schreck die Stirn am Seifenspender und jaulte auf. Um meinem Spiegelbild zu entgehen, hatte ich mich offenbar auf den einzigen möglichen Sitzplatz sinken lassen.

»Alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe?« Männerstimme mit warmem Timbre.

Hatte ich auf dem Gang für einen Menschenauflauf gesorgt, nur weil ich mal fünf Minuten für mich sein wollte? Was war eigentlich aus den schönen alten Zügen geworden, in denen man ein Sechserabteil für sich beanspruchen konnte, indem man die Vorhänge zuzog und bei jeder Art von Störung einen tuberkulösen Husten vortäuschte? Hatten wir so gemacht, Karl und ich, damals auf unserem Trip nach Südfrankreich.

Mist! Schon wieder Karl. Lag bestimmt an der Entfernung, die jede Sekunde schrumpfte. Und an meinem katastrophalen Zustand, jetzt um eine Beule am Haaransatz bereichert.

Ich musste an Opa Hermann denken, der eingeäschert auf Hertha Kowalskis Schoß saß. Höchste Zeit, dass ich ihn wieder an mich nahm. Man konnte ja nie wissen. Die schöne Urne, die ich im Krematorium ausgesucht hatte, war richtig viel Geld wert. Mindestens so viel wie ein Dinner für zwei Personen im Tantris. Einschließlich eines richtig guten Tropfens aus dem fünfzigtausend Flaschen starken Weinkeller. Kenner wissen, wovon ich rede. Für alle anderen: zwei Wochen all inclusive türkische Riviera im Fünf-Sterne-Hotel (ohne Baulärm, mit Meister-Proper-sauberen Zimmern und dem garantiert fäkalienfreien Meer direkt vor der Tür) kämen als Gegenwert hin.

Deswegen hatte ich den Inhalt der Urne, also meinen Opa, in eine Tupperdose umgefüllt. Die Urne lag tief vergraben in meinem Koffer. Sollte der verloren gehen oder geklaut werden, waren eben nur ein Dinner im Tantris oder eine Reise in die Türkei futsch. Die Tupperdose wollte ich während der sechsstündigen Bahnfahrt nicht aus der Hand geben. Wäre mir sonst pietätlos vorgekommen. Notfälle, wie ein dringender Gang zur Toilette, mal ausgenommen.

Sissi hat ja so was von recht, dachte ich plötzlich und sprang auf. Ich gehörte eingesperrt. Opa in der Tupperdose! Und jetzt auch noch in der Obhut einer gewissen Hertha Kowalski, die ich überhaupt nicht kannte.

Shit!

Ließ sich nur mit den Nebelschwaden erklären, die mich vor ein paar Tagen im Hausflur verschluckt hatten. Ich hatte danach funktioniert, alle Formalitäten erledigt und die Einäscherung veranlasst. Wirklich geistig anwesend war ich dabei jedoch nicht gewesen. Zum Beispiel konnte ich mich nicht daran erinnern, wie mir die Urne mit Opas Asche übergeben worden war. Sicherlich mit feierlichen Mienen, aber – keine Ahnung. Danach hatte ich mir im Hotel freigenommen und mein Zugticket nach Lüneburg gekauft. Mir war klar, dass Opa nicht in Bayern, sondern in heimischem sandigem Heideboden hatte beerdigt werden wollen. Und ich musste ihn hinbringen. Eine Erlebnisreise nach Kabul hätte ich vorgezogen, aber da musste ich nun durch.

Für fahrtüchtig hielt ich mich nicht. Der ICE war die bequemste Lösung.

Jetzt sprang ich auf, fummelte hektisch an der Türverriegelung herum und geriet in Panik, weil das doofe Ding nicht gleich funktionierte.

Endlich! Der Riegel sprang auf.

Ich stürzte auf den Gang und landete an einer harten wohlriechenden Männerbrust. Die Frauenbrust direkt daneben sah weicher aus, wogte dafür vor Empörung. »Frechheit«, sagte die dazugehörige Stimme, die wiederum zu einer Mittvierzigerin im Achtzigerjahre-Retrolook gehörte. Zwei Meter breite Schulterpolster und pinkes Pailletten-T-Shirt. Boah! Sah an ihr bloß nicht retro, sondern echt alt aus und irgendwie nach mit den Körpermaßen in den letzten fünfundzwanzig Jahren nicht ganz mitgewachsen. Sue Ellen aus Dallas in XXL. Als Kind hatte ich die Serie mit Großtante Marie verfolgt. Der Rest der Familie Lüttjens hatte über uns nur den Kopf geschüttelt, aber wir liebten den Ewing-Clan. Marie setzte sogar bei meinen Eltern durch, dass ich dienstagabends bis halb elf aufbleiben durfte. Für meine sonst wenig durchsetzungsfreudige Großtante eine wahre Meisterleistung!

Sue Ellen holte tief Luft. »Stundenlang das Klo besetzen. Das haben wir gerne! Wahrscheinlich Schwarzfahrerin.«

Jil Sander und Giorgio Armani machten auf sie keinen besonderen Eindruck. Oder sie hielt sie für Fakes made in China.

Ich blieb noch einen Moment lang an der Männerbrust kleben. Hatte ein bisschen Angst, ihr Begleiter könnte neonfarbene, karottenförmige Jeans und auf dem Kopf eine Vokuhila-Frisur haben. Vorne kurz, hinten lang, in den Achtzigern auch bekannt als Nackentapete oder Manta-Matte. Ein Lüttjens’sches Familiengerücht besagte, dass mein Vater vor dreißig Jahren mal so eine Frisur getragen hatte. Bis meine Mutter mit der Matte wortwörtlich kurzen Prozess gemacht haben soll.

Das warme Timbre wollte nicht so recht zu meiner Horrorvorstellung passen. »Nur keine Aufregung. Sie sehen doch, dass es der jungen Dame nicht gut geht. Und jetzt ist das Bad ja frei.«

Wenn er die Frau siezt, gehört er gar nicht zu ihr, folgerte ich messerscharf und linste nach oben.

Keine Schreckfrisur, sondern glattes, nach hinten gekämmtes braunes Haar. Auch kein noch so winziger Schnurrbart. Weiterer Punkt für ihn. Rascher Kontrollblick in die Tiefe. Keine Neon-Karotte, gut sitzende Markenjeans, schätzungsweise von Diesel.

Ich machte mich frei, trat einen Schritt zurück, seufzte erleichtert und dachte: Den kenne ich doch.

2.

Zedernduft im ICE

»Geht’s wieder?«

Der Zug legte sich mit geschätzten fünfhunderttausend Stundenkilometern in eine Kurve und drängte mich wieder in Richtung wohlriechende Männerbrust. Ich wollte nach einem Schulterpolster von Sue Ellen greifen, aber die hatte sich schon in die Toilette gequetscht.

Also wieder auf Tuchfühlung. Verflixt! Da wollte ich bleiben. Für immer.

Hätte ich bloß mein Gehirn ausschalten können. Nicht daran denken müssen, woher ich den Mann kannte und wieso es mir unangenehm war, dass es mir nicht einfallen wollte. Zwecklos. Ich scannte mich bereits durch die letzten Tage, dann Wochen und Monate. Nichts.

Der kommt mir bekannt vor, dachte ich nach der Kurve noch einmal, wieder mit fünfzig Zentimetern Abstand.

Schon erwähnt? Zu dem Timbre, dem Duft (Zedernholz und kanadischer Himmel, entschied ich) und der schnittigen Figur gehörten ein paar dunkelbraune, so richtig kuschelig blickende Augen.

Seufz!

»Kuschelig?«, kreischte Sissi, als ich sie vier Minuten später anrief. Da hatte mein duftender Retter schon zweieinhalb Minuten lang den Kopf geschüttelt und war gegangen.

Hm, geflüchtet, trifft es wohl eher – so schnell, wie der weg war. Ob der wohl aus dem Zug gesprungen wäre, wenn ich die Verfolgung aufgenommen hätte? Ach nee, ging ja heutzutage auch nicht mehr. Alles hermetisch verriegelt. Egal. Blackberry raus, Sissi anrufen, brühwarm erzählen, was gerade passiert war.

»Kuschelig?«, kreischte sie gleich noch einmal. »Hat der Haare auf den Augen?«

»Nein. Mit dem Mann lässt es sich wunderbar sonntagmorgens im Bett kuscheln.« Alles Weitere verstand sich von selbst.

»Und das weißt du, nachdem er dich einmal angeschaut hat?«

»Genau.«

»Hast du dir irgendwo den Kopf gestoßen?«

»Ja«, erwiderte ich wahrheitsgemäß. »Am Seifenspender, als Sue Ellen so laut geklopft hat.«

»Nele«, sagte Sissi auf einmal ganz ruhig. »Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut.«

Es dauerte, bis mir aufging, dass sie mich nun wirklich für durchgedreht hielt. Also holte ich tief Luft und erzählte ihr den Vorfall ein zweites Mal, diesmal mit allen Details, inklusive harter Männerbrust, Zedernduft und kanadischem Himmel.

»Und jetzt sei so lieb, und google für mich mal ›partielle Amnesie‹. Ich muss wissen, warum ich mich an den Mann nicht mehr erinnern kann, wieso ich mich überhaupt erinnern will, und wann es so weit sein wird, dass ich mich erinnere.«

»Nele …«

»Was denn?«

»Weißt du … Ich glaube … du solltest vielleicht … Wenn du nur mal …«

Rumstottern passte nicht zu meiner besten Freundin. Das hätte mich vielleicht stutzig machen sollen, aber ich war viel zu durcheinander, um darauf zu achten.

»Tust du mir nun den Gefallen?«

»Ich bin im Dienst«, erwiderte Sissi. Sie arbeitete am Empfang bei uns im Kiefers.

»Seit wann hält dich die Arbeit vom Skypen, Twittern oder Chatten ab?«, erkundigte ich mich spitz. »Nun mach schon. Hier im Zug bricht ständig die Verbindung ab. Schick mir alles, was du findest.«

»Geht klar. Sonst noch was?«

»Im Augenblick nicht. Muss schnell zurück zu Opa und Hertha Kowalski.«

»Ja, ja«, sagte Sissi, deren Bedarf an meinen Erlebnissen vorerst gedeckt schien. »Ich melde mich, wenn ich was hab. Aber sobald du wieder ein bisschen besser drauf bist, können wir auch in Ruhe über alles reden.«

»Ich brauche Infos, keine Therapeutin«, gab ich zurück und unterbrach die Verbindung.

Auf wackeligen Beinen ging ich durch den Großraumwagen zurück an meinen Platz. Ich fühlte mich auf einmal hundemüde. Kein Wunder nach so viel Aufregung. Viel geschlafen hatte ich in den letzten Nächten auch nicht.

»Da sind Sie ja wieder«, begrüßte mich Hertha freundlich. Aufmerksam forschte ich in ihrem Gesicht nach irgendwelchen Anzeichen eines erlittenen Schocks. Aber sie sah ganz normal aus. Offenbar gehörte sie nicht zu dieser Sorte neugieriger alter Damen, die überall ihre Nase hineinstecken mussten. Zum Beispiel in verdächtig gewichtslose Tupperdosen, die ihnen zur Aufbewahrung anvertraut worden waren.

Erleichtert nahm ich Opa wieder an mich und sank in den Sitz neben Hertha.

»Sie sollten sich aber für so eine lange Zugfahrt vernünftiges Essen mitnehmen«, sagte sie. »Nicht bloß Reiswaffeln. Mehr kann da ja nicht drin sein.« Sie deutete auf die Tupperdose. »Meine Tochter Anni isst die Dinger auch immer und geht dann heimlich an das Lübecker Marzipan, das ich ihr mitgebracht habe. Aber Sie, Kindchen, Sie haben das doch gar nicht nötig, dünn wie Sie sind.«

Ich fand Herthas Redefluss angenehm entspannend und schlummerte ein, während sie noch über ihre Tochter, deren Diäten und die harten Nachkriegsjahre plauderte, in denen die Leute froh über einen Zipfel Wurst und einen Kanten Brot gewesen waren. Letzteres träumte ich vielleicht auch nur noch, und in diesem Traum kamen irgendwann auch mein Opa Hermann, Oma Grete und Großtante Marie vor. Die drei stritten sich ganz fürchterlich, was mein Unterbewusstsein nicht besonders überraschte, denn es hatte offenbar meine realen Kindheitserinnerungen gut abgespeichert und verarbeitete diese nun fleißig drauflos. Der Streit hatte irgendwas mit meinem Vater Olaf zu tun, aber ich konnte nicht genau hören, worum es ging. Was daran liegen mochte, dass irgendwo in meiner Nähe mit leisem Poltern ein paar haushohe Zedern umfielen. Ihr würziger Duft ließ mich lächeln … Mein Traum brach an dieser Stelle ab, mein Schlaf jedoch hielt mich noch lange gefangen. Um ein Haar zu lange. Mein Blackberry und Hertha Kowalski mussten sich abgesprochen haben. Das eine gab ein durchdringendes DriinDriin von sich, die andere pfiff leise La Paloma. Mein Klingelton ist leicht zu erklären: Nachdem es schon zu einigen Verwechslungen mit den Handys und Smartphones meiner Freunde und Kollegen gekommen war – wieso stehen eigentlich so viele hippe Leute auf Musik von Lady Gaga? – hatte ich mich für das gute alte Telefonklingeln entschieden, das zu meiner Zeit in Nordergellersen von unserem lindgrünen Apparat in der Diele ausging. Hertha Kowalskis Musikgeschmack ist wiederum ganz allein ihre Sache, finde ich.

Erschrocken fuhr ich hoch.

»Infos später. Zwei japanische Reisegruppen angekommen«, stand auf dem kleinen Bildschirm. Frustriert steckte ich das Blackberry in meine Handtasche.

»Sie haben ja ganz wunderbar geschlafen«, sagte Hertha.

Ich rieb mir die Augen und gähnte.

»Dabei haben Sie sogar ihren Freund verpasst. Ein netter junger Mann, muss ich schon sagen. Aber er meinte, ich soll Sie lieber nicht wecken.«

Der Zedernduft!

Ich war jetzt hellwach. »Was … was wollte er denn?«

Hertha hob die Schultern. »Hat er mir nicht verraten. Aber er hat Sie ganz lieb angeguckt.«

Ein wohliges Gefühl machte sich in meiner Magengegend breit, nur gestört von diesem nachhaltigen Missbehagen, was meinen Retter mit den kuscheligen Augen betraf.

Gerade wollte ich Hertha noch ein bisschen mehr löchern, als die Durchsage kam: »Meine Damen und Herren, wir erreichen nun Lüneburg.«

Ich sprang auf und schnappte mir meinen Koffer aus der Gepäckablage. Der ICE hielt genau zwei Minuten in Lüneburg. Wenn ich nicht bis Hamburg durchfahren wollte, musste ich raus. Sofort.

Hertha Kowalski bekam noch ein hektisches »Auf Wiedersehen!« zu hören, dann zerrte ich meinen Koffer durch den Gang, betätigte den automatischen Türöffner und stand im nächsten Moment auf dem Bahnsteig. Täuschte ich mich, oder stieg ganz am anderen Ende auch mein Retter aus? Und verschwand der nicht so schnell und unauffällig im Bahnhofsgebäude, dass es schon wieder auffällig war? Ich kam nicht dazu, mir darüber Gedanken zu machen, denn hinter mir klopfte jemand hektisch gegen das Zugfenster.

Hertha.

Sie hielt etwas hoch.

Die Tupperdose!

Opas Asche!

Das Poltern der Zedern in meinem Traum!

Ich musste jetzt ohnmächtig werden. Auf der Stelle.

In alten Filmen springt der Held in so einer Situation auf sein Pferd, das rein zufällig fertig gesattelt bereitsteht, jagt dem Zug hinterher, schwingt sich auf die hintere Plattform und holt sich seine entführte Freundin/den Goldschatz/die Kiste mit den vierzig Winchesterflinten/den flüchtigen Schurken/die zwei Fässer Rum/die Schatzkarte einfach wieder.

War für mich keine Lösung. Zwar kann ich reiten, wie sich das in einem Pferdeland wie Niedersachsen gehört, aber mit dem Aufspringen hatte ich schon mit zwölf meine Schwierigkeiten gehabt. Ich war regelmäßig zurück auf den Boden geplumpst.

Karl und seine Kumpels hatten mich deswegen jahrelang aufgezogen, was ich ihm persönlich bis zu unserem ersten Kuss übelnahm. Auf die anderen Jungs war ich immer noch sauer. Davon abgesehen stand sowieso gerade kein Pferd bereit, der ICE düste bereits durch Winsen/Luhe, und eine Plattform hatte der ohnehin nicht.

Blieb nur noch die Ohnmacht.

Schon flatterten meine Augenlider, als ich ein sonores »Da bist du ja, mein Spatz« hörte.

Papa. Baumgroß, wettergegerbte, rötliche Gesichtshaut, aschblondes Haar (seit seiner Geschmacksverirrung in den Achtzigern streichholzkurz), blitzend hellblaue Augen. Jahrein, jahraus trug er am liebsten Gummistiefel, grobe Cordhosen, karierte Hemden, eine Lederweste, die im Winter mit Schaffell gefüttert war, und die obligatorische Schirmmütze.

Ich flog in seine Arme und nahm den Geruch nach Heimat und Kuhstall auf. Komisch, dass Papa immer noch wie ein Bauer roch. Die letzten Kühe hatten die Lüttjens Anfang der Neunzigerjahre verkauft, als Opa und Papa gemeinsam beschlossen hatten, sich ganz dem Fremdenverkehr zu widmen. Die Ställe wurden zu Ferienwohnungen umgebaut, die Kühe verkauft, und nur ein paar Pferde durften bleiben.

Seitdem mussten sich Vater und Sohn Lüttjens nicht mehr über sinkende Milchpreise oder fehlende Subventionen von »den Holzköppen aus Brüssel« aufregen. Nur noch über Großstadtkinder, die wissen wollten, warum die Kühe von Nachbar Küpper nicht lila waren und wieso die beiden Ponys Ernie und Bert nach zwei Stunden im gestreckten Galopp so komisch schnaubten und keine Lust mehr hatten, weiterzulaufen.

»Papa«, flüsterte ich in seinen Hemdkragen.

»Is’ ja gut, Lütte, is’ ja gut.«

Gar nichts ist gut, wollte ich erwidern, konnte ich aber nicht, weil ich wieder mal heulte. Ehrlich, so viel wie in den letzten drei Tagen hatte ich in den dreizehn Jahren zuvor nicht geheult. Die taffe Nele war jetzt grad mal ein kleines Mädchen, das sich darauf verlassen konnte, bei seinem Vater Trost und Schutz zu suchen.

»Hey, Süße, ich bin auch noch da.«

Schon wurde ich von Papa weggezogen und landete in Mamas Armen. Statt nach Kuhstall roch sie nach reichlich Patchouli. Sie strahlte auch nicht unbedingt Papas Bodenständigkeit aus. Mama zog es, zumindest innerlich, weg aus der Lüneburger Heide und hin nach Indien, was für sie gleichbedeutend war mit zurück in die Hippiezeit der Sechziger. Auf den Fotos, die sie mir regelmäßig per E-Mail schickte, konnte ich ihre Veränderung mitverfolgen. Vor zwei Jahren hatte Mama ihre hellen Haare noch im schlichten Zopf getragen. Daraus war im letzten Winter ein wilder Lockenkopf geworden. Inzwischen hatten wir Hochsommer, und ich entdeckte trotz tränenblinder Augen mehrere schwarze Strähnchen. Ihre Kleidung hatte sich von Jeans über weit schwingende Baumwollröcke bis zu bunt gemusterten Batikkleidern gewandelt. Ihr Schmuck, der früher nur aus ihrem schlichten Ehering und den Ohrsteckern von Großtante Marie bestanden hatte, gab nun in Form von Dutzenden silberner Armreifen und Ketten bis zum Bauchnabel bei jeder Bewegung leise klimpernde Töne von sich.

Trotzdem ähnelten sich meine Eltern so sehr, dass viele Feriengäste Olaf und Heidi Lüttjens anfangs für Geschwister hielten.

Mein Bruder Jan passte auch wunderbar ins Bild dieser Familie, die bestimmt in direkter Linie von den Wikingern abstammte. Er hatte zumindest reingepasst, bevor er sich – sagen wir mal: rein äußerlich – ein wenig verändert hatte.

Nur ich war anders.

3.

Nichts wie weg -- zur Not mit dem Trecker

»Gut siehst du aus«, sagte Mama, »sehr schick. Aber die Heulerei passt nicht zu dir. Du hast Opa Hermann seit zig Jahren nicht mehr gesehen, also tu nicht so fürchterlich dramatisch.«

Mama mochte keine rührseligen Szenen. »Wir tragen seinen Tod mit Fassung. Er hätte es nicht anders gewollt.«

Der Moment im Treppenhaus stand mir wieder vor Augen. »Opa ist in meinen Armen gestorben.«

»Purer Zufall.«

Ich schniefte ein bisschen, machte mich von ihr frei und flüchtete wieder zu Papa und seinem Kuhduft. Zu ihm hatte ich früher immer kommen können, mit kleineren und größeren Sorgen. Er war mein Anker, mein Halt in der Familie gewesen. Bei ihm hatte ich mich immer gut aufgehoben gefühlt. Erst als Teenager hatte ich angefangen, ihn langweilig und, na ja, provinziell zu finden. Damals wusste ich schon, dass ich in die große weite Welt gehörte und mit meiner ländlichen Familie in gewisser Weise nichts zu tun hatte.

»Nu lass die Lütte doch«, mischte sich Papa ein und drückte mich mit seinen schaufelgroßen Händen wieder an sich, was meinem Rücken ein leises Knacken entlockte. Luft entwich pfeifend aus meiner Lunge.

Ich besaß eben nicht die Konstitution für diese Familie. Klein, schmal, dunkelhaarig, wie ich war, und mit beinahe schwarzen Augen. Eher sizilianisch als norddeutsch. Eher fruchtbare Vulkanerde als sandiger Heideboden.

»Dem Uropa Franz wie aus dem Gesicht geschnitten«, hatte es früher immer geheißen, und dann war ein sepiabraunes Foto herumgereicht worden. Als Kind suchte ich nach Ähnlichkeiten zwischen dem steifen Mann in der Kavallerieuniform und mir. Ja, es stimmte schon, wir waren uns ähnlich. Ich fragte mich dann, ob dieser Uropa sich bei den Wikingern auch nicht wohl gefühlt hatte und ob er sich zur Kavallerie gemeldet hatte, um wegzukommen. Mir gefiel diese Vorstellung. Wollte ich auch so machen. Und die berittene Polizei in Niedersachsen wäre so was wie die Kavallerie zu Uropa Franzens Zeiten gewesen. Später entwickelte ich dann aber doch einen anderen Berufswunsch.

Mamas klimpernde Armreifen holten mich in das Hier und Jetzt zurück.

Leider.

»Jetzt lass uns mal losfahren. Ich muss heute noch weg. Hast du die Urne, Nele?«

»Wohin?«, fragte Papa.

»Ja«, sagte ich. Stimmte ja auch.

Mama nickte mir zu und ignorierte die Frage ihres Mannes. Ich war im Moment zu sehr mit meinem eigenen Problem beschäftigt, um groß darauf zu achten. Hätte ich gleich gestehen müssen, was mit Opa und der Tupperdose geschehen war? Hätte ich dann das schlimmste Chaos vermeiden können?

Möglich. Oder auch nicht. Ich habe schon immer gedacht, dass es überhaupt nichts bringt, sich im Nachhinein blöde Fragen zu stellen wie: Hätte ich den Mann meines Lebens getroffen, wenn ich in der Einkaufspassage rechts statt links herum gegangen wäre? Mit Sissi hatte ich das mal ausprobiert. Die eine rechts, die andere links. Wir trafen uns beide als Singles wieder. Hm – hätten wir vielleicht andersrum gehen müssen? Die Frage ließ uns eine Weile nicht mehr los, und wir tigerten bis Ladenschluss durch die Passage.

Am Ende hatte ich dann dieses ganze Was-wäre-gewesen-wenn?-Getue für krassen Mist erklärt. »Ich hab das nur aus Jux mitgemacht. Glauben tu ich nicht dran.«

Sissi hatte mir ins hochrote Gesicht gegrinst. »Klar, du würdest nie einen Halbmarathon laufen, nur weil Mr Right vielleicht grad um die andere Ecke biegt.«

Also gut, ich geb’s zu: In ganz seltenen Fällen stelle ich mir die Was-wäre-gewesen-wenn?-Frage vielleicht doch. Aber seit der Rennerei in der Passage immer seltener. Und an diesem Tag auf dem Bahnsteig in Lüneburg schon gar nicht. Brachte ja nichts.

Klappe halten, rein ins Auto, so tun, als würde mich die alte Salzstadt mit den abgesackten ausgebeulten Mauern und den prächtigen Giebelfassaden noch interessieren, auf der Fahrt übers Land dann Weisheiten von mir geben wie: »Ich wusste gar nicht mehr, wie flach die Landschaft hier ist. Wenn ich aus München rausfahre, bin ich immer schnell in den Bergen.«

Oder, eine gute Autostunde später: »Oh, die Heide blüht schon bald. Ich sehe die ersten lila Blüten. Und dieser würzige Duft – einfach himmlisch.«

Die Tatsache, dass es sich hierbei nur um ein kleines privates Fleckchen Heide handelte, während sich drumherum Weiden, Mais- und Weizenfelder aneinanderreihten, fand ich nebensächlich.

Der Anblick eines baufälligen Schafstalls entlockte mir sogar ein sehnsuchtsvolles Seufzen. Ich wollte mir mal eben einbilden, alles wäre gut. Ich kehrte zu meiner vollkommen normalen Familie zurück, und alle empfingen mich mit offenen Armen. Verloren hatte ich nichts, schon gar keine Tupperdose mit brisantem Inhalt. Am Abend würde ich »Gute Nacht, John-Boy!« rufen und ab morgen früh das harte, aber glückliche Leben im Schoß der Meinigen genießen.

Mama schaute mich über die Schulter an wie eine grenzdebile Touristin. Papa runzelte die Stirn und warf mir einen schnellen Blick durch den Rückspiegel zu. »Geht es dir gut, Spatz? Muss ja ein Schock für dich gewesen sein, als Hermann so einfach bei dir aufgetaucht ist und dann … na, dann eben …«

»Olaf«, sagte Heidi. »Unsere Tochter ist nicht mehr ganz bei sich. Siehst du, jetzt heult sie schon wieder. Ist ja unerträglich. Hermann war vierundneunzig. Da darf man ja wohl mal abtreten, ohne dass die Nachkommen sich in einen Wasserfall verwandeln.«

»Ich heule überhaupt nicht«, widersprach ich schniefend.

»Das merke ich«, entgegnete Mama und reichte mir ein Päckchen Papiertaschentücher. »Wie hast du es eigentlich geschafft, die Urne zu bekommen? Wir haben uns ziemlich gewundert, als deine Nachricht kam, dass du Opa gleich mitbringst.«

»Was?« Ich verstand gerade gar nichts.

Mama musterte mich scharf. »In Deutschland ist es per Gesetz verboten, den Angehörigen die Asche eines Verstorbenen auszuhändigen. Nur ein Bestatter hätte die Urne zu uns in die Heide bringen dürfen.«

Nebelschwaden, bitte kommt zu mir zurück!

»Wir haben uns gedacht, dass du in München die richtigen Leute kennst und deshalb eine Ausnahmegenehmigung bekommen hast«, warf Papa ein.

»Äh … genau.«

Was war da passiert im Krematorium? Konnte mich mal bitte jemand auf der Stelle aufklären?

Mama ließ das Thema zum Glück fallen. »Hat Opa noch was gesagt, bevor er gestorben ist? Wir fragen uns alle, was er von dir wollte. So einfach verschwinden – das passte überhaupt nicht zu ihm.«

Zu ihm nicht, dachte ich. Zu einigen anderen Lüttjens schon. Dann beobachtete ich Mama. Täuschte ich mich, oder wirkte sie auf einmal sehr nervös?

»Jetzt überhol endlich diesen Trecker! Ich hab doch gesagt, dass ich noch mal weg muss.« Letzteres galt Papa, der trotz gerader Strecke stur hinter dem stinkenden Traktor blieb. Dieselgeruch wehte zum Fenster herein und vertrieb den Duft nach blühendem Heidekraut. Mir war das ganz recht. Idyllische Düfte passten grad nicht zu meiner Stimmung.

»Dösbaddel«, murrte Mama.

Papa schwieg. Er hatte so eine Art zu schweigen, die mich auf einmal sehr an Großtante Marie erinnerte. Marie war Oma Gretes jüngere Schwester, und ich hatte sie mal »die stille Weltmeisterin« genannt. Sie konnte tagelang stumm bleiben.

Phänomenal!

Angefangen hatte das schon in meiner Kindheit, aber richtig gut wurde sie darin kurz bevor ich nach München verschwand. Ihr Rheuma war damals sehr schlimm geworden, und weil sie nicht mehr weggehen konnte, verzog sie sich nach innen. So hatte ich das jedenfalls gesehen.

Kurz tippte ich Papa auf die Schultern. »Sag mal, kriegst du Rheuma?«

»Was?«

»Nichts, vergiss es.«

Ich lehnte mich wieder zurück und ließ ihn schweigen. Schien ihm gutzutun. Möglicherweise war Mama ja sein persönliches Rheuma.

»Also?«, wandte sich Mama wieder an mich. »Hat er nichts mehr gesagt?«

»Nur dass er eingeäschert werden möchte«, gab ich Auskunft und schluchzte noch ein bisschen rum. Aus den Augenwinkeln registrierte ich dabei ganz eindeutig, wie erleichtert sie war.

Merkwürdig. Wovor sie wohl Angst hatte? Mama war der furchtloseste Mensch, den ich kannte. Die Familienlegende besagt, dass sie als junge Frau mal ganz allein unseren ausgebüxten Bullen Hector eingefangen hat. In einer Zeit, zu der es noch keine künstliche Besamung gab und so ein muskelbepacktes Riesenvieh zum Hof gehörte. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Zuzutrauen war’s ihr allemal.

Opa Hermann war aber kein Bulle gewesen. Nur ein alter Mann, der alles wusste, was in den vergangenen sieben, acht Jahrzehnten in der Familie Lüttjens so passiert war. Insofern war er wahrscheinlich gefährlicher gewesen als der wilde Hector. Meiner Meinung nach war in dieser Sippe schon so viel unter die dicken Teppiche gekehrt worden, dass dort für keine Staubfluse mehr Platz war.

Wirklich wahr. Die Lüttjens konnten supergut verdrängen, verschweigen … verlieren. Mist! Schnell an was anderes denken.

Mama fixierte mich aus schwarz umrandeten Augen. »Und wie war das so? Jetzt erzähl doch mal, und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Ich will wenigstens wissen, ob mein verehrter Herr Schwiegervater würdig verbrannt worden ist.«

Papa stieß ein Schnauben aus.

Ich hob hilflos die Schultern. »Äh … ja. Es war eine schöne Zeremonie.« In Wahrheit wusste ich nicht mehr viel davon. Der Bestattungsunternehmer trug einen dunklen Anzug und wirkte ein bisschen jung, ein bisschen seriös, ein bisschen merkwürdig. So wie Nate Fisher in Six Feet Under – Gestorben wird immer, eine meiner absoluten Lieblingsserien, natürlich längst wieder abgesetzt und dann auf irgendeinem Spartenkanal vergraben, was sonst?

Sissi war gekommen und hatte einen hübschen kleinen Kranz mitgebracht, und ein paar alte Frauen, die sich vielleicht gerade an den Gräbern ihrer längst verblichenen Gatten gelangweilt hatten, schauten auch kurz vorbei. Dann war da noch … was? Ich rieb mir über die Stirn und stöhnte leise auf, als ich gegen die Beule stieß. Irgendwie war ich in den Besitz von Opas Urne gelangt. Und dann …

Was war noch gewesen? Keine Ahnung.

»Hast du eine Rede gehalten?«, wollte Mama wissen.

»Warum sollte sie?«, fragte Papa dazwischen. Ich war ein bisschen beruhigt. Ganz so schlimm war das mit seinem »Rheuma« wohl doch noch nicht.

»Opa ist in München nur eingeäschert worden. Die Beerdigung feiern wir zu Hause. Pastor Gräve wird schon die richtigen Worte finden. Sie kannten sich ja seit sechzig Jahren. Der ganze Ort wird kommen, und den Leichenschmaus gibt’s im Heidekrug. Mit Heidschnuckenbraten, Rosenkohl und jungen Salzkartoffeln. Zum Nachtisch Rote Grütze, und danach unbedingt noch Butterkuchen.«

Ich sah genau, wie er sich schnell und genießerisch die Lippen leckte.

»Ist ja ekelhaft«, schimpfte Mama. »Du kannst nur noch ans Futtern denken. Sogar, wenn dein geliebter Vater gerade gestorben ist.« Eben noch hatte sie sich über meine Heulerei beschwert, jetzt forderte sie von ihrem Mann die angemessene Trauer ein. Mir schien, ich war hier nicht die Einzige, die durcheinander war.

Papa tat, als würde er sie nicht hören, und tuckerte weiter hinter dem Trecker her.

»Jetzt überhol doch endlich!«

»So schnell schießen die Preußen nicht.«

Dann setzte er aber doch den Blinker, und während er an dem braungrünen Ungetüm vorbeizog, überlegte ich, ob es Sinn hatte, mich in James-Bond-Manier aus dem Fenster zu hangeln und auf den Trecker zu springen. Ich konnte damit querfeldein flüchten und den Bauern, der jetzt zu uns herüberlinste, entführen oder irgendwo im Wald gefesselt zurücklassen.