9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

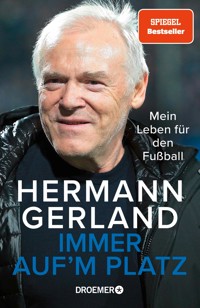

»Ein Monument der Dankbarkeit […] Die Erzählungen aus seiner Spielerzeit sind in dem schwungvoll geschriebenen Buch besonders gelungen.« Christoph Biermann, 11 Freunde Hermann Gerland: Der Kult-Trainer und die Fußball-Legende mit Herz erzählt von seinen Erfahrungen als Spieler, Trainer und Mensch Der gelernte Bankkaufmann Hermann Gerland kennt die Bundesliga seit 50 Jahren. Er wuchs in einer Bergarbeiter-Siedlung in Bochum auf, verlor mit neun Jahren seinen Vater und hat früh gelernt, was es heißt, sich durchzubeißen. Bis heute ist er seinen Werten und Wurzeln treu geblieben – und genießt allergrößtes Ansehen weit über den Fußball-Platz hinaus. Nun blickt das Fußball-Urgestein Hermann Gerland zurück auf sein Leben und erzählt, was ihm der Fußball gegeben hat, welchen Wandel der Lieblingssport der Deutschen durchgemacht hat und vor welchen Herausforderungen der Profi-Fußball heute steht - das Sachbuch für alle Fußball-Romantiker! Hermann Gerland, Spitzname "Tiger" oder wahlweise "Eiche", begann seine Laufbahn als Fußball-Profi 1972 beim VfL Bochum, für den er mehr als 200 Bundesliga-Spiele bestritt. Seit 1986 ist er als Trainer tätig, zunächst für den VfL Bochum, ab 1988 beim 1. FC Nürnberg, Tennis Borussia Berlin, Arminia Bielefeld und SSV Ulm 1846. Von 1991 bis 1995 und von 2001 bis 2021 war er als Nachwuchs- und Amateur-Trainer beim FC Bayern München tätig. Zudem war er Co-Trainer unter Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Hansi Flick. Hermann Gerland gilt als Vater der "Goldenen Generation des FC Bayern München" und hat Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels, Thomas Müller, David Alaba und andere an die Weltspitze im Fußball herangeführt. Das Münchner Stadion an der Grünwalder Straße wird von Bayern-Fans liebevoll "Herman-Gerland-Kampfbahn" genannt. Seit 2021 ist Hermann Gerland Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft und als Scout für die A-Nationalmannschaft unter Hansi Flick tätig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Hermann Gerland

Mit Christian Eichler

Immer auf'm Platz

Mein Leben für den Fußball

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Hermann Gerland ist eines der letzten Fußball-Urgesteine. Der gelernte Bankkaufmann und ehemalige VfL-Bochum-Profi kennt die Bundesliga seit 50 Jahren. Er wuchs in einer Bergarbeiter-Siedlung in Bochum auf, verlor mit neun Jahren seinen Vater und hat früh gelernt, was es heißt, sich durchzubeißen. Bis heute ist er seinen Werten und Wurzeln treu geblieben – und genießt allergrößtes Ansehen weit über den Fußballplatz hinaus. Nun blickt der Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft auf sein Leben zurück und erzählt unter Mitarbeit des Sportjournalisten Christian Eichler, was ihm der Fußball gegeben hat, welchen Wandel der Lieblingssport der Deutschen durchgemacht hat und vor welchen Herausforderungen der Profi-Fußball heute steht – Pflichtlektüre für alle Fußball-Romantiker!

Inhaltsübersicht

Widmung

Prolog: Pass auf, dass der erste Schuss trifft

Gardine mit Gelbstich: Eine Kindheit im Pott

Kugelhagel im Kirschbaum: Jugendsünden

Kalte Dusche im Toraus: Kicken mit Hindernissen

Wenn Oma mit der Nagelbürste kommt: Lehrjahre

200 Mark und ein Sammelbild: Fußball-Glamour anno 72

Erste Hilfe mit Ernte 23: Bundesliga für Anfänger

Verhängnisvoller Apfelkuchen: Fußball in TV und Fankurve

Fünf zu sechs: Das Spiel, das nie aufhört

Hertha kommt, kannst einkaufen gehen: Die Unabsteigbaren

Ich schnapp dich, mein Freund: Kampfsau gegen Waldschnepfe

Einmal rasieren, bitte: Rache kann süß sein

Rauchende Colts, rasende Ford Capris: Wilde Profijahre

Mach mal locker, Hermann: Ende einer Spielerkarriere

Spielersuche im Schrebergarten: Der Kampf um Talente

Ein Geniestreich und ein rotes Tuch: Abschied aus Bochum

Er oder ich oder beide: Eiszeit in Nürnberg

Hol den Hermann: Frühe Schlappen bei Bayern München

Bildteil

Einer fürs Feuer, einer fürs Streicheln: Im Duo mit Gerd Müller

Zeig dem Torwart die 9 nicht: Mittelstürmer gesucht

Scheißbälle, Salatköpfe und der Schtaff: Klartext am Ball

Ich hätte mich auch entlassen: Wilde Wanderjahre

Schulmeister der Weltmeister: Goldene Jahre im Nachwuchs

Post für den großen Meister: Talententwicklung als Teamarbeit

Kinder, Kinder! Was sich ändern muss im deutschen Fußball

Hart, aber herzlich: Ein Trainer ohne Komfortzone

Butti, beeil dich, wir wollen heim! Am Buffet mit Louis van Gaal

Erst Hölle, dann Himmel, dann Sau raus: Der Weg zum Triple

Jupps Reifung, Peps Hosenriss: Die Welt der Supertrainer

Als aus zwei Wochen sechs Titel wurden: Zugabe mit Hansi Flick

Haaland und der Elch aus Schweden: Das Auge für Talente

Roller nach Katar: Neue Ziele mit dem Adler auf der Brust

Jeder Arschtritt war ein Treffer: Ein Leben mit dem Fußball

Für Paul, Lili, Johannes und Käthe

Prolog: Pass auf, dass der erste Schuss trifft

Das Telefon klingelt. Wer könnte das sein? Es ist schon später Abend, da ruft normalerweise niemand mehr bei uns an. Später Abend an einem bis dahin normalen Tag im Trainerleben. Irgendwann um die Jahrtausendwende, irgendwo bei Bielefeld.

Meine Frau ist schon im Bett. Ich will mich auch gerade schlafen legen. Stehe wieder auf, als das Telefon klingelt. Das Festnetz, nicht das Handy. Ich hebe den Hörer ab. Und höre eine wütende Stimme.

»Wer ist das denn?«, fragt meine Frau.

»Einer, der mich umbringen will.«

Ein Fan der Arminia aus Bielefeld, mit der ich als Trainer auf einem Abstiegsplatz stehe.

Ich sage in die Sprechmuschel: »Junge, kein Problem. Komm vorbei, ich wohne Adenauerstraße 95. Ich ziehe mich wieder an, dann gehe ich raus und warte eine Stunde auf dich. Wenn du eine Waffe mitbringst, pass auf, dass der erste Schuss trifft. Wenn nicht, sieh zu, dass du heil nach Hause kommst.«

Ich lege auf und ziehe mich wieder an.

Meine Frau sagt: »Bist du verrückt?«

Ich sage: »Gudrun, das weißt du doch.«

Ich war mein Leben lang Verteidiger. Auf der Straße habe ich meine Geschwister und meine Freunde verteidigt. Auf dem Fußballplatz meine Mannschaft. In der Chefetage von Bayern München meine Spieler. Ich bin keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Auch diesem würde ich nicht aus dem Weg gehen.

Ich gehe also raus, vor die Haustür. Gehe noch ein Stück weiter, weil unser Bauernhof etwas abseits liegt, gehe bis zur Straße. Und warte.

Gardine mit Gelbstich: Eine Kindheit im Pott

Als ich fast sechs war, habe ich den besten Fußball der Welt gesehen. Zusammen mit meinem Vater, in Kindermanns Eckkneipe in Bochum-Weitmar. Den Fußball von Real Madrid. Als ich 66 war, sah ich immer noch den besten Fußball der Welt. Auf der Bank in der Allianz Arena. Und auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Den Fußball von Bayern München.

Bei Kindermann, der Eckkneipe, die voller Menschen war, weil damals in unserer Siedlung kaum jemand einen eigenen Fernseher hatte, schaute Papa das berühmte Europapokal-Endspiel 1960 zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt, als Ferenc Puskás und Alfredo Di Stéfano alle sieben Tore für Real schossen. Und ich durfte mit. Da war was los! Da wurde getrunken und gegrölt und geraucht. Papa rauchte Eckstein, die Filterlosen in der grünen Packung, in der immer ein Groschen steckte, wenn ich sie für Papa am Automaten zog. Die Packung kostete 90 Pfennig, man warf eine Mark rein und kriegte die Zigaretten und zehn Pfennig. Und mittendrin in dem Lärm und dem Qualm saß der kleine Hermann und hatte nur Augen für den Fußball. Bis ihm die Augen zufielen, weil er so müde war.

Vier Jahre später war Papa tot. Das Herz, mit 39. Zwei Wochen vor meinem zehnten Geburtstag. Ich war der Älteste. Ich habe von da an auf die jüngeren Geschwister aufgepasst. Mein jüngster Bruder war erst zwei, als Papa starb. Wenn die Geschwister verhauen worden sind, bin ich hinterhergegangen. Damit so was nicht wieder passiert.

All das ist in mir immer noch so gegenwärtig, als wäre es erst gestern passiert. Diese ganzen Geschichten, die ich erlebt habe in meinem Leben mit dem Fußball. Ich musste sie alle selbst erleben, denn meine Mama hatte keine Zeit, uns Geschichten vorzulesen. Nach dem Tod von Papa musste sie allein das Geld verdienen, musste uns satt kriegen. Wir hatten eine sehr kleine Wohnung. 55 Quadratmeter, vier Kinder, da ist überall Lärm und Geschrei. Damit meine Mama ihre Ruhe haben konnte, mussten wir draußen spielen. Ob Sommer oder Winter, Sonne oder Schnee, wir waren immer draußen. Mama wäre sonst verrückt geworden. Wir waren wild, wir waren laut, wir haben uns gestritten. Wenn es zu stark regnete, setzten wir uns unter den Balkon. Und warteten auf die anderen Kinder aus der Nachbarschaft, um mit denen zu spielen.

Ich bin aus Bochum. Das ist meine Stadt und da will ich wieder hin – spätestens bei meiner Beerdigung. Ich bin da geboren, und ich will da begraben werden. Als Musik wird dann »Bochum« von Herbert Grönemeyer laufen. Im Musikregal in meinem Wohnzimmer, 650 Kilometer weg von Bochum, liegt die CD ganz oben.

Bochum-Weitmar in den späten Fünfziger- und in den Sechzigerjahren, dort begann mein Leben mit dem Fußball. Es hat mich vom staubigen Hinterhof, in dem wir den Ball auf die Teppichstange kickten, in die berühmtesten Stadien der Welt geführt. Nie hat sie mich verlassen, die Liebe zum Fußball. Vielleicht wird einem das im Pott in die Wiege gelegt. Bei mir war es jedenfalls so.

Grönemeyer singt: »Tief im Westen ist es viel besser, als man glaubt.« Jedenfalls viel besser, als viele glauben. Die, die den Pott nicht kennen. Ich habe das oft erlebt bei Bayern München, wenn ich mit Torwart Manuel Neuer und Torwarttrainer Toni Tapalovic, die beide aus Gelsenkirchen kommen, über den Pott sprach. Wenn andere aus dem Team uns hörten, grinsten sie und versuchten uns zu foppen: »Der Ruhrpott? Da will ich nicht tot überm Zaun hängen!« Sie verstehen nicht, dass wir von unserer Heimat schwärmen. Und denken, da ist immer noch alles voller Ruß.

Früher war das auch so. Die Luft in meiner frühen Kindheit war schmutzig und rußig. Die Mama konnte die weiße Wäsche nicht einfach nach draußen zum Trocknen auf die Leine hängen. Sonst sah die hinterher schlimmer aus als vor dem Waschen. Sie musste immer darauf achten, wie der Wind stand. Aber schon Anfang der Fünfzigerjahre ging das mit den Zechenschließungen im Ruhrgebiet los. Die Zeche Lieselotte in Bochum war die erste, die zugemacht wurde. Es folgten viele andere. Und die Luft wurde immer sauberer.

Wir wohnten im Parterre in einer Zechensiedlung. Damit wir dort einziehen konnten, hatte mein Vater extra den Job gewechselt. Bis ich vier Jahre alt war, wohnten wir noch in einer Bruchbude mit zwei Zimmern und Plumpsklo draußen. Da waren wir schon zu fünft. Als mein Vater hörte, dass Zechenhäuser gebaut wurden, bewarb er sich bei der Zeche Prinz Regent. Er wurde Hauer und fuhr in den Pütt. Fast tausend Meter unter der Erde machte er die Knochenarbeit unter Tage, damit er für seine Familie eine bessere Wohnung bekam.

Mein Vater war Jahrgang 1925. Eine Generation, der man ihre Jugend gestohlen hatte. Er war im Krieg, er war in Gefangenschaft. Wenn ich ihn bat, erzähl doch mal, wie es im Krieg war, sagte er nur: »Hermann, der Krieg ist so was Schlimmes, ich möchte mit dir nicht darüber sprechen.«

Als er meine Mutter heiratete, war das seine zweite Ehe. Aus der ersten hatte ich zwei Halbgeschwister. Mein Vater musste also für sechs Kinder Geld verdienen, deshalb hat er ständig Überstunden gemacht.

Als die Zeche Prinz Regent geschlossen wurde, auf der er unter Tage gewesen war, wechselte er als Maschinenschlosser zur TEAG Maschinenbau. Dorthin brachte ich ihm abends das Essen, wenn er wieder Überstunden machte. Am Wochenende verdiente er als Schlagzeuger in einer Tanzkapelle etwas dazu. Und im Weitmarer Holz, im Restaurant Borgböhmer, kellnerte er auch noch oft bis in die Nacht. Einmal ist da ein ganzer Tisch abgehauen. Die haben die Zeche geprellt, und er hatte umsonst gearbeitet, weil er den Schaden ersetzen musste.

Wir waren arm. Und als Papa starb, waren wir noch ärmer. Wenn der Eismann kam, liefen die anderen Kinder zu ihren Eltern und bekamen 20 Pfennig, um sich zwei Kugeln zu kaufen. Wenn ich zu meiner Mutter lief und fragte: »Mama, kann ich nicht auch einen Groschen kriegen?«, sagte sie: »Hermann, wenn ich dir jetzt einen Groschen fürs Eis gebe, hast du am 27. keine Wurst mehr auf dem Brot.«

Später, als ich selbst junger Familienvater war, sagte ich zu meiner Frau: »Gudrun, wenn unsere Kinder draußen mit anderen spielen und du ihnen ein Eis gibst oder eine Schokolade, dann gib den anderen Kindern auch etwas. Sonst kriegen unsere auch nichts.«

Sie erwiderte: »Das brauchst du mir nicht zu erzählen, das weiß ich von allein.«

Ich kann nicht sagen, ob man das nun Gerechtigkeitssinn nennen soll oder was auch immer. Ich kann nur sagen: Für mich ist das selbstverständlich, bis heute. Wenn ich mit meinen Enkeln draußen bin, wird alles mit den anderen Kindern geteilt. Ich möchte einfach nicht, dass irgendjemand ausgegrenzt wird.

Anders, als ich das in meiner Kindheit erlebt habe. Wenn die anderen ihr Eis gegessen haben, bin ich weggegangen. Wenn ich als Kind zum Einkaufen geschickt wurde, bekam ich immer nur passend abgezähltes Geld mit. Ich sagte zu meiner Mutter: »Mama, wenn ich einmal zu wenig Geld habe, gehe ich nie wieder einkaufen.« Mit dem abgezählten Geld ging ich zu Erdmann, dem Lebensmittelladen in unserer Straße. Ein kleines Geschäft mit Ladentheke, Supermärkte gab es damals ja noch nicht. In der Auslage schielte ich nach dem angestoßenen Obst, das schon kleine Flecken hatte. Bananen, die schon ein bisschen braun aussahen. Äpfel mit kleinen Druckstellen. Die waren billiger. Aber es war mir unangenehm, wenn die anderen Kunden sahen, wie ich nach den angestoßenen Früchten suchte.

Damals wusste ich das ja nicht: dass Armut nicht schändet. Als Kind weiß man das nicht. Ich habe es als sehr, sehr unangenehm empfunden, dass wir immer das Billigste kaufen mussten, dass meine Geschwister und ich viele Dinge, die andere hatten, nicht haben konnten. Und auch, dass manche Leute, statt zu sagen, die Frau hat ihren Mann verloren und ist allein mit vier Kindern, wir sollten ein bisschen Rücksicht auf sie nehmen – dass manche stattdessen das Gegenteil taten.

Nach Papas Tod hatte Mama das kleine Auto, das er von seinen Überstunden gekauft hatte, einen roten Borgward Arabella mit weißem Dach, behalten. Meine Frau hat mich später gefragt, warum meine Mutter denn ein Auto brauchte. Ganz einfach: Weil sie Geld verdienen musste. Sie ging putzen, und sie hatte Aufträge in anderen Ortsteilen von Bochum, wohin sie von Weitmar aus mit Bus und Bahn mit Umsteigen eine Stunde gebraucht hätte. Zurück dann noch mal. Mit dem Auto aber nur gut zehn Minuten pro Weg. So sparte sie Zeit, um ein oder zwei Stunden mehr arbeiten und Geld verdienen zu können.

Einmal konnte sie nicht zur Arbeit fahren, weil das Auto zugeparkt war. Jemand hatte seinen Wagen auf der Fahrerseite ganz dicht drangestellt, war dafür sogar extra ein Stück auf eine Grünfläche gefahren. Auch auf der anderen Seite stand ein Auto so nah, dass meine Mutter nicht einmal die Beifahrertür aufbekam. Die Polizei musste kommen und die Besitzer der beiden Autos ausfindig machen, die dann Mamas Auto wieder frei parkten. Da war ihr Putztermin natürlich schon lange vorbei. Und das fest eingeplante Geld weg.

Aber ich habe mir die gemerkt, die das gemacht haben. Ich war elf oder zwölf, und ich war gerissen. Erst habe ich denen an der Haustür die Klingeldrähte durchgeschnitten. Und dann guckte ich immer, ob bei ihnen die Fenster gekippt waren. Wenn sie gekippt waren, kam mein Einsatz. Dann holte ich ein paar rohe Eier und warf sie mit Wucht auf die Scheibe, paff! Und zwar so, dass das Eigelb schön klebrig in die Gardinen spritzte.

Dabei haben die noch Glück gehabt. Später, als ich größer war, hätte ich mir die geschnappt. Es ging nicht um Gerechtigkeit, sondern um Selbstbehauptung. Darum, dass so etwas nicht wieder passierte und dass man meine Familie in Ruhe ließ. Als mein Bruder, sieben Jahre jünger als ich, mal von einem Erwachsenen schikaniert wurde, bin ich vom Balkon gesprungen und hinter dem hergelaufen. Ich sagte dem: »Pass auf, lass den Jungen zufrieden. Wenn der Mist gemacht hat, gehst du zu meiner Mutter. Und die entscheidet, was passiert. Schlägst du ihn, kriegst du Riesenärger mit mir.«

Ich habe mich selbst nicht in einer Vaterrolle gesehen. Aber der Vater war nicht da. Deshalb fühlte ich mich immer verantwortlich für meine jüngeren Geschwister. Nicht nur, wenn jemand böse zu ihnen war, auch bei vielen alltäglichen Dingen. Wenn sie mal ihre Mütze liegen ließen oder ihre Tasche vergaßen, habe ich das eingesammelt und nach Hause geholt. Damals ging es in den ärmeren Vierteln im Ruhrgebiet rau zu. Ich habe oft mit anderen gerauft, wenn mir etwas gegen den Strich ging. Aber wenn einer verloren hatte, war Feierabend. Ich habe nie einen getreten oder geschlagen, der am Boden lag. Manchmal denke ich, eigentlich schade, dass ich immer so verbissen war. Ich hätte es leichter im Leben haben können. Und all die Spieler, die ich in bald 40 Jahren als Trainer hatte, hätten ein bisschen mehr Freude gehabt. Heute bin ich entspannter. Aber damals, als Junge, war ich wild. Ich habe mir nie was gefallen lassen. Nie. Ich bin draufgegangen, bin hinterhergejagt, habe dazwischengehauen. Und ich habe mir auch später im Leben nichts gefallen lassen. Zu meinen Kindern habe ich das auch gesagt: Du lässt dir nichts gefallen!

Und ich habe mir immer alles gemerkt. Ich weiß, wer mir geholfen hat, als es uns dreckig ging, ich weiß, wer nett zu mir war. Das habe ich nicht vergessen.

Einer, der mir immer geholfen hat, war mein bester Freund, Martin Fischer, drei Jahre älter als ich. Martin wohnte in einem schönen Haus, sein Vater war Ingenieur. Martin hatte alles, aber das Gute war: Er hat mir immer etwas abgegeben. Im Sommer ist er mit mir zu Fuß zum Freibad nach Welper gegangen. Er hatte ein Fahrrad, ich hatte keins, also gingen wir beide zu Fuß. Noch heute sage ich manchmal zu meinen Enkelkindern: »Jetzt gehen wir von Weitmar nach Welper.« Sie wissen, was das heißt: sehr weit.

Sieben oder acht Kilometer waren das, eine Strecke. Ich bekam eine Scheibe Brot mit und 30 Pfennig Eintritt. Das war viel Geld für uns, deshalb war ein Nachmittag im Freibad ein Festtag. Das gab es nur ein oder zwei Mal jeden Sommer. »Mama, ich habe ja nur eine Scheibe Brot«, sagte ich. »Was mache ich denn, wenn ich Durst kriege?« Ihre Antwort: »Du, im Freibad ist genug Wasser.«

Aber Martin hatte Geld, und auf dem Rückweg kaufte er Limonade für uns beide an der Bude unter der Ruhrbrücke. Und manchmal ein Eis am Stiel. Wenn in den Semesterferien seine beiden Brüder, die schon studierten, kamen und mit uns Fußball spielten, war das für mich wie Weihnachten. Danach spendierten sie für alle ein Eis.

Die Sorten und die Preise an dem Büdchen an der Ruhrbrücke habe ich noch heute parat. Meistens aß ich ein Capri-Eis, das kostete 30 Pfennig. Hatte Martin etwas mehr Geld dabei, gab es einen Happen, für 40 Pfennig. Später dann Domino, mit Waffel, Vanilleeis und Schokoladenüberzug: 50 Pfennig. Und einmal, als er noch mehr im Portemonnaie hatte, kaufte er für jeden von uns ein Nogger. Das kostete 80 Pfennig.

Im Winter gab es Eis natürlich gratis – das Eis auf dem zugefrorenen Teich im Viertel. Auf dem spielten die Jungs aus meiner Straße Eishockey. Weil ich keine Gleitschuhe und keine Schlittschuhe hatte, nicht mal Kufen, die man unter die Schuhe schrauben konnte, musste ich immer ins Tor. Da schlitterte ich auf den Sohlen meiner Winterschuhe auf dem blanken Eis herum – wenn ich überhaupt Winterschuhe hatte. Manchmal musste ich die Sommerschuhe den ganzen Winter über tragen. Und im Eishockeytor kriegte ich die krummen Holzknüppel, die wir uns als Schläger von den Bäumen abgebrochen hatten, immer wieder auf die kalten Finger geschlagen, wenn ich mir den Puck greifen wollte. Oder besser gesagt das, was wir als Puck benutzten, irgendeinen runden Stein oder eine Blechdose.

Wenn ich sage, es war wie Weihnachten, Fußball zu spielen und danach ein Eis spendiert zu bekommen, muss ich auch sagen, dass Weihnachten selbst immer ein bisschen traurig war. Es war traurig, wenn die Kinder in anderen Familien ein Fahrrad bekamen oder einen Trainingsanzug oder Fußballschuhe. Und wir mussten sehen, dass wir überhaupt etwas Warmes zum Anziehen hatten. Von Opa und Oma väterlicherseits, die selber nichts hatten, kriegtest du jedes Jahr an Weihnachten die gleiche Tüte: ein Apfel, eine Apfelsine, ein paar Erdnüsse, weil es die billigsten Nüsse waren, dazu die billigste Schokolade, das war’s.

Und zum Geburtstag gab es von der Oma mütterlicherseits eine Tafel Schokolade. Ich dachte, das ist aber verdammt wenig zum Geburtstag, eine Tafel Schokolade. Heute sehe ich das ein bisschen anders, weil ich dabei auch an Zwetschge denke, der eigentlich Zvjezdan Misimovic heißt, ein genialer Kicker, der bei mir in der Bayern-A-Jugend und dann in der zweiten Mannschaft oft Extrarunden laufen musste, weil er gern ein bisschen Übergewicht hatte. Bastian Schweinsteiger lacht sich immer noch kaputt über das, was Zwetschge sich jedes Jahr zu Weihnachten wünschte: »Eine Tafel Schokolade.« Und wenn man ihn fragte, was er am besten kann, sagte er: »Eine Tafel Schokolade in 40 Sekunden essen.« Ein Supertyp. Für den Profikader bei Bayern reichte es nicht. Aber er hat eine tolle Karriere gemacht und wurde Deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg.

Schokolade war ein Luxus in meiner Kindheit. Die gab es deshalb wirklich selten, aber wir hatten auch ohne Schokolade immer etwas Leckeres zu essen. Die Familie meiner Mama hatte früher ein eigenes Hotel geführt. Mama war gelernte Köchin und konnte super kochen. Das Hauptessen bestand aus Kartoffeln, Salat und aus Gemüse, je nachdem, was die Jahreszeit hergab: Grünkohl, Rotkohl, Sauerkraut, Gurkensalat, Blattsalat. Es wurde einfach das gekauft, was preiswert war. Als Belag für das Brot also vor allem Leberwurst, Plockwurst, Cervelatwurst, dazu Gouda und Marmelade. Alles, was billig war, gab es bei uns zu essen. Aber wir haben immer gut gegessen. Und, aus heutiger Sicht, auch gesund.

Vor allem aber musste man, in einer Familie mit vier Kindern, beim Essen immer schnell sein. Und, genauso wichtig, beim Auftischen sofort erkennen: Welches ist das größte Stück? Ich wusste das immer ganz genau.

Kugelhagel im Kirschbaum: Jugendsünden

Ich weiß nicht, wer das außer mir auch von sich behaupten kann. Aber ich bin für 20 Pfennig einmal durch einen Schlammteich geschwommen. So ein Loch, wo die Abwässer reinliefen. Daran denke ich immer und lache, wenn ich heute in Bochum zur Ruhr fahre oder zur Schwiegermutter und an der Stelle vorbeikomme. »Du traust dich nicht«, haben die anderen gesagt. Da kannten sie mich schlecht. Ich bin einfach reingesprungen und durchgeschwommen. 20 Pfennig bitte.

Du traust dich nicht. Das war immer das Dümmste, was man zu mir sagen konnte. Ich hatte nie vor irgendetwas Angst. Auch später, als ich schon Fußballprofi war, hat mir das manchmal was eingebracht. Einmal waren wir mit dem VfL Bochum im Trainingslager in Hennef und lagen nach dem Training im Freibad auf der Wiese, da guckte mein Mitspieler Bobby Dewinski hoch zum Sprungturm und fragte mich: »Springst du vom Zehnmeterbrett?« Ich: »Na klar.« Er: »Glaube ich nicht.« Ich: »Wenn ich das sage, dann springe ich auch.« Und er, unvorsichtig: »Ich gebe dir 20 Mark.« Ich bin hochgegangen, runtergesprungen und kassierte 20 Mark. Ich fragte Bobby: »Soll ich noch mal hoch?«

Habe ich es schon gesagt? Ich hatte eine wunderschöne Jugend. Ich würde sie mit keiner anderen tauschen wollen. Was ich da alles für verrückte Sachen gemacht habe!

Auf einem Teich in Bochum bin ich mal im Winter einfach so aus Jux über das Eis gelaufen. Ich wusste nicht, wie dick es war. Wenn ich da eingebrochen wäre, ich wäre weg gewesen.

An der Zechenbahn hinter unserem Haus haben wir Steine auf die Gleise gelegt. Und uns dann nur wenige Meter daneben hingekauert, um genau zu verfolgen, was mit den Steinen passierte. Die Räder der Dampflok zermahlten sie mit einem Knall zu Pulver. Wenn sie entgleist wäre, dann wären die Waggons, mit Kohle schwer beladen, auf uns gefallen.

Im Nachhinein weiß ich natürlich, was dabei hätte passieren können. Damals habe ich das nicht gewusst. Wir waren Kinder, wir waren uns der Gefahren nicht bewusst. Ich wollte einfach nicht, dass einer mich feige nannte. Also zeigte ich ihm, dass ich nicht feige war. Aber es war natürlich dumm, über das Eis zu laufen und die Steine auf das Gleis zu legen.

Bei alldem ging auch schon mal was in die Hose. Oder besser gesagt: ins Hemd. Ich weiß noch, wie die Mama zu mir sagte: »Pass auf dein Hemd auf.« Ich hatte ein gelbes Hemd mit Briefmarken drauf, nagelneu. Wir liefen dann rüber zu den Waggons der Zechenbahn, die dort standen, sind unter denen rumgekrabbelt, ich zog an so einem Ventil, aus dem dann immer lustig die Luft herauszischte. Dabei bin ich hinten wohl irgendwie an etwas Öliges oder Schmieriges gekommen, ohne das zu merken. Kaum wieder zu Hause, kriegte ich gleich noch was geschmiert: die kräftige Hand meiner Mutter. »Guck mal, wie dein Hemd aussieht«, sagte sie wütend.

In unserer kleinen Wohnung waren alle Zimmer klein, auch die Küche. In der saßen wir dicht an dicht, und wenn einer etwas anstellte, tat die Mama einen Rundumschlag, wumm, und alle haben was abgekriegt. Wie oft die einen Kochlöffel auf meiner Hand kaputt gehauen hat! Und ich musste dann einen neuen besorgen.

Es gab auch manch andere Dinge, die heute überhaupt nicht mehr gehen, etwa in der Schule, wo manche Lehrer mit Kreide oder mit Schlüsseln warfen und einem manchmal auch mit dem Stock ein paar Schläge verpassten. Es waren eben andere Zeiten. Heute ist mir natürlich klar: Meine Mama war einfach überfordert. Wenn wir Mist gemacht haben, und irgendeiner hat fast immer Mist gemacht, mal mein Bruder, mal eine der beiden Schwestern, mal ich, dann klingelte einer aus der Straße an und beschwerte sich, und sie musste sich darum kümmern. Man muss sich das vorstellen: Du hast keinen Mann mehr, hast kein Geld, hast vier Kinder, die du versorgen und einkleiden musst. Hast vor jedem Winter Angst, dass das Geld nicht reicht für Kohlen und Kartoffeln und Klamotten. Und dann musst du dich auch noch um jeden Unsinn kümmern, den die wilde Bande anstellt.

Das war nicht einfach für meine Mutter. Sie hatte keinerlei Unterstützung. Anders als mein Vater, der sehr kinderlieb war und mich, wenn er nach Hause kam, immer auf den Schoß genommen hat, auch meine Geschwister herzte und drückte, war meine Mutter nicht in der Lage, uns zu streicheln, uns mal zu loben. Aber sie hat sich immer darum gekümmert, uns zu versorgen: Ich konnte später zur Handelsschule gehen, ehe ich in die Banklehre ging und dann Fußballprofi wurde. Und wenn ich weiter auf die Schule hätte gehen wollen, hätte sie das ermöglicht, so wenig Geld wir auch hatten.

Wie schwer sie es hatte, ist mir es später bewusst geworden. Gespürt habe ich das auch als Kind schon. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, wie knapp das mit dem Geld war. Erst viel später erfuhr ich, dass Mamas Witwenrente unter dem Sozialhilfesatz lag. Warum sie trotzdem nicht zum Sozialamt gegangen ist? Weil man ihr dort gesagt hätte: »Sie haben doch ein Auto.« Das aber brauchte sie, um zu arbeiten. Sie hatte ja nicht nur eine Putzstelle, sondern mehrere in ganz Bochum. Als Erwachsener wurde mir klar, was für eine überragende Leistung das von meiner Mutter war. Sie hat vier Kinder großgezogen in einer ganz schwierigen Zeit, in einem sehr schwierigen sozialen Umfeld. Keiner von uns ist auf die schiefe Bahn gekommen. Das hätte durchaus passieren können. Klar, ich habe aus Gärten Erdbeeren geklaut oder Kirschen, Äpfel, Pflaumen, Kohlrabi, solche Sachen. Immer war ich dabei. Habe aufgepasst und konnte schnell laufen. Das war manchmal auch bitter nötig. Einmal saß ich im Baum und mopste ein paar Kirschen, da knallte es, und unten stand ein Mann mit einem Gewehr im Garten. Ich bin sofort runtergesprungen und abgehauen wie der Blitz. Zum Glück hatte ich immer feste Bänder in den Sprunggelenken. Die sieben, acht Stufen runter von unserer Wohnung zum Flur vor der Haustür bin ich oft in einem Satz runtergesprungen. Ist nie was kaputtgegangen. Beim Sprung vom Kirschbaum auch nicht.

Das war eben so, dass man schon mal was aus Nachbars Garten mitgehen ließ, heute würde man das vielleicht Kavaliersdelikt nennen. Aber bei anderen Sachen war ich außen vor. Wenn es zum Beispiel darum ging, Kupfer zu stehlen oder einen Opferstock auszuräumen, wo an der Kirche Almosen für Bedürftige gesammelt werden – wenn mich jemand in solche Sachen mit reinziehen wollte, habe ich gesagt: »Ohne mich. Ich kann meiner Mutter das nicht antun.« Es haben dann zwar immer irgendwelche Leute vermutet, dass ich in so etwas verwickelt wäre, einfach deshalb, weil ich immer auch mal Mist gemacht habe. Aber bei wirklich kriminellen Sachen war ich nie dabei. Und das nicht nur wegen meiner Mutter. Ich denke schon, dass ich selbst spürte, dass man so etwas nicht macht.

Einmal wurde in unserer Straße einer von diesen kleinen Kaugummiautomaten aufgebrochen, die es früher überall im Pott gab. Wo man eine Münze in den Schlitz steckte, die Kurbel drehte, und unten klackerten ein paar bunte Kugeln in die Öffnung. Jemand kam vorbei und erzählte, dass ein Automat geknackt worden war. Ich ging hin, und da lag das Kaugummi auf der Straße rum. Plötzlich kam ein Mann und fing an, mich zu beschimpfen. Brüllte rum, ich sei das gewesen. Es stellte sich dann heraus, dass der Täter sein Sohn war.

So etwas habe ich nie gemacht. Sachen, bei denen man in Konflikt mit der Polizei kommt. So etwas konnte ich nicht machen. Für meine Mutter wäre das eine Katastrophe gewesen.

Sie hatte es schwer genug, vor allem, wenn der Winter kam. Eine Heizung gab es nicht in der Wohnung. Nur einen Kohleofen. Der stand im Wohnzimmer. Das heißt: Badezimmer kalt, Schlafzimmer kalt, Küche kalt. Und natürlich war auch das Kinderzimmer, in dem wir zu viert schliefen, kalt. Nur das Wohnzimmer war warm.

Meine Aufgabe war es, vor dem Winter den Koks einzukellern, einen Riesenhaufen, der vor dem Haus ausgekippt worden war. Das ganze Zeug schleppte ich dann in den Keller. Und jedes Mal, wenn der Ofen angeheizt wurde, holte ich die nötige Ladung wieder nach oben. Koks war leicht, aber voluminös. Für mich wäre Kohle besser gewesen, da hätte ich mehr schleppen, aber nicht so oft laufen müssen.

Meine Mutter kaufte den Koks immer von Leuten, die ein Deputat hatten, die also auf der Zeche gearbeitet und die Kohle oder Koks gratis bekommen haben. So kriegte sie das billiger. Trotzdem hatte Mama, wenn der Winter kam, immer Angst. Da mussten neben dem Koks auch sieben, acht Zentner Kartoffeln bezahlt und eingekellert werden. Kartoffeln waren unsere Hauptspeise. Und dann wurden oft auch noch neue Winterjacken, Mützen und Handschuhe für vier wachsende Kinder benötigt. Vor jedem Winter hatte sie Panikattacken, ob das Geld reichen würde.

Aber sie hat uns ein Zuhause gegeben. Heute weiß ich, wie sehr ich es genossen habe, die Beine unter den Tisch zu stellen. Die Mama hat dann aufgetischt, es gab meist Brot und Leberwurst. Wir kauften immer altes Brot, einen Tag alt. Ein Laib war bei uns nach einem Tag weg. Ein Doppelback-Brot kostete damals 80 Pfennig. 80 Pfennig, für drei Pfund Brot! Kürzlich habe ich in München für sechs Brötchen fünf Euro zehn bezahlt.

Heute muss ich nicht mehr auf den Pfennig oder den Cent schauen, aber so etwas ärgert mich. Oder das, was ich manchmal an Autobahn-Tankstellen erlebe. Bei einer Fahrt zu meinen Töchtern nach Berlin stand ich schon an der Zapfsäule, wollte anfangen zu tanken, da sah ich den Literpreis, den die dort verlangten. Ich dachte, das gibt’s doch nicht, stieg wieder ein, fuhr bis zur nächsten Ausfahrt und fand zwei Kilometer von der Autobahn entfernt eine Tankstelle, da kostete der Liter 28 Cent weniger. Bei 50 Litern hatte ich dann 14 Euro bei einer einzigen Tankfüllung gespart.

Müsste verboten werden, so was. Und könnte mir eigentlich auch egal sein. Aber ich kann bei solchen Sachen nicht aus meiner Haut. Ich weiß, wie schwer das Geld zu verdienen ist, wenn man nichts hat.

Ich war neun Jahre auf der Volksschule, dann zwei Jahre auf der Handelsschule, immer so, dass ich gerade durchkam. Für die Schule habe ich fast nichts gemacht. Aber ich habe in meinem Leben keine Prüfung zweimal machen müssen. Ich habe jede bestanden.

Dafür war ich an den Wochenenden und in den Ferien fleißig. Fleißig, um flüssig zu sein. Bei Kindermann in der Kneipe stellte ich sonntags Kegelpinne auf. Ich saß hinten im Häuschen auf der Kegelbahn. Und verdiente zehn Mark pro Abend. Nebenbei habe ich da natürlich gut kegeln gelernt, was auch nützlich war. Am Ende war ich besser als die meisten Kegler, die zu Kindermann kamen. Wenn ich mit denen um eine Cola spielte, habe ich fast immer gewonnen.

Mit 14, in meinem ersten Ferienjob, arbeitete ich in den Sommerferien drei Wochen auf dem Milchhof in Bochum. Ich musste leere Kartons falten und aufs Fließband stellen, wo dann andere Arbeiter die Sunkist-Trinkpäckchen reinpackten. Sunkist, das war Orangenlimo ohne Kohlensäure. Der Stundenlohn betrug 1,14 Mark. Am Ende bekam ich 162 Mark. Davon habe ich 100 der Mutter zum Geburtstag gegeben, mir für 60 ein Paar Fußballschuhe gekauft, die ersten nagelneuen Fußballschuhe meines Lebens – und für die restlichen zwei Mark der Mama und mir ein Softeis spendiert. Das war der Ertrag von drei Wochen Arbeit.

In den nächsten Sommerferien jobbte ich bei einem Klempner, nicht weit weg von unserer Wohnung. Da gab es mehr Geld als im Milchhof, ich glaube 2,50 die Stunde. Überraschungen allerdings inklusive.

Am ersten Arbeitstag nahmen die Klempner mich mit auf eine Baustelle in Gelsenkirchen. Dort wurde ein neues Hallenbad gebaut. Es war Sommer, es war heiß. Und ich schleppte den ganzen Tag, treppauf, treppab, Gas- und Sauerstoffflaschen. Mit 15 Jahren. Aber ich hatte Kraft und trug zwei Flaschen auf einmal, jede wog bestimmt 30 Kilo. Dann, als Feierabend war, fand ich die Klempner, mit denen ich gekommen war, nicht mehr. Sie waren heimgefahren, ohne mich. Ich hatte kein Geld dabei, konnte keine Straßenbahn nehmen, mir nicht mal was zu trinken kaufen. Es gab nur einen Weg nach Hause: zu Fuß. Von Gelsenkirchen nach Bochum-Weitmar, 14 Kilometer.

Kein Wunder, dass ich es kaum abwarten konnte, endlich selber fahren zu können. Im selben Sommer bot ich meiner Mutter an: »Ich bringe dein Auto in die Garage.« Sie hatte inzwischen nicht mehr den kleinen Borgward, sondern einen 1100er Simca in Silbermetallic. Der Weg zur Garage, das war nur ein Stückchen die Straße hoch, rechts rein, dann ein paar Meter Feldweg, fertig. Das habe ich noch drei- oder viermal gemacht. Dann sagte ich zu meinen Freunden: »Kommt, jetzt gehen wir mal Auto fahren.« Wir sind auf die Autobahn und haben geguckt, wie schnell das Auto fuhr. Resultat: so um die 140.

Das war natürlich nicht in Ordnung, so wie einige andere Sachen, die ich in meiner Jugend gemacht habe. Damals empfand ich das als nicht so schlimm. Heute weiß ich es besser. Aber ich kann doch jetzt nicht sagen, ich hätte das nicht gemacht.

Als in der Bayern-Jugend ein Bursche von 17 Jahren mal ohne Führerschein erwischt wurde – seitdem muss jeder, der beim FC Bayern ein Auto bestellt, vorher seinen Führerschein vorzeigen –, was da los war in dem Laden, als das rauskam, das weiß ich noch wie heute. Was haben die sich da aufgeregt bei den Bayern! Wie kann der so was machen?

Ich sagte zu ihnen: »Jungs, ich weiß, ihr seid ja früher immer mit dem Gebetbuch durch die Gegend gelaufen. Aber ich bin schon mit 15 ohne Führerschein Auto gefahren. Und das habe ich nicht vergessen.«

Von mir hat der Bursche, der später ein Star wurde, anschließend natürlich auch eine verbraten gekriegt. Aber als ich nach Hause fuhr, musste ich die ganze Zeit lachen. Weil ich mich an früher erinnerte, als ich genauso war.

Kalte Dusche im Toraus: Kicken mit Hindernissen

Ein schöner warmer Sonntag, irgendwann Mitte der Sechzigerjahre. Ich bin zwölf und soll in die Kirche gehen. Ich ziehe also los, mit kurzer Hose und Lackschuhen. Sonntagsklamotten für den Gottesdienst. Aber unter der Hose trage ich eine Badehose. Man muss flexibel sein, gerade an einem schönen Sonntag. Ich komme an der Kirche an, gehe an der Kirche vorbei und weiter zum Sportplatz von Weitmar 09, mal sehen, was da los ist. Ist aber nichts los. Die B-Jugend hat ein Auswärtsspiel. Also gehe ich weiter, nach Stiepel, gut zwei Kilometer entfernt, da spielen sie an diesem Sonntag.

Als ich in Stiepel am Fußballplatz bin, sieht mich die Teambetreuerin und fragt: »Hermann, kannst du mitspielen?« Ich sage: »Ich habe doch gar keine Fußballschuhe dabei. Und keine Turnhose.« Sie sagt: »Ist doch egal.«

Das fand ich dann auch. Die gute kurze Hose für die Kirche zog ich aber doch lieber aus. Und so hat damals an einem Sonntag in Bochum-Stiepel der verrückte Gerland ein Ligaspiel in Lackschuhen und Badehose bestritten.

Für mich gab es nie einen Grund, nicht Fußball zu spielen. Egal, ob ich keine richtigen Schuhe hatte. Oder kein richtiger Ball da war. Oder kein richtiger Fußballplatz. Oder ob ich einen Eimer Wasser über den Kopf kriegte, wenn ich den Ball von Nachbars Grundstück holen wollte. Es war egal. Ich habe immer Fußball gespielt, gegen alle Widrigkeiten. Bei jedem Wetter. Es gab ja nichts anderes. Und ich hätte auch nichts anderes machen wollen.

Fast jeden Tag ging es hinaus in den Hinterhof mit der Teppichstange oder auf die abschüssige Wiese, auf der ein Tor stand. Aber nur eins. Das zweite bauten wir uns mit Stöcken oder Steinen oder Schuhen oder Tornistern, mit allem, was zur Hand war und irgendwie als Pfosten taugte. Worauf es natürlich fast jedes Mal irgendwann Streit darüber gab, ob der Ball drin war oder nicht. Nur auf einen richtigen Fußballplatz konnte ich nicht. Denn als Papa noch lebte, durfte ich nicht in einen Verein. Papa sagte: »Der Junge hat so dünne Beine, wenn der mit den Stollen einen vors Schienbein kriegt, ist das Bein gebrochen. Und dann ist der hinterher ein Krüppel, das will ich nicht.«

Als Papa starb, war das Einzige, was gut daran war, dass ich in einen Verein durfte. Diesen seltsamen, traurigen Gedanken hatte ich damals als Kind noch nicht. Erst viele Jahrzehnte später, als ich über die Geschichte nachdachte.

Ein paar Wochen nach Papas Tod wurde ich zehn Jahre alt. Und kurz danach Vereinsfußballer bei Weitmar 09. Das verdankte ich aber auch meinem Freund Martin, der ja älter ist als ich und mir immer seine alten Fußballschuhe geschenkt hat, wenn sie ihm nicht mehr passten und er neue bekam. Hätte ich diese Schuhe nicht bekommen, ich hätte wohl nie die Chance gekriegt, bei Weitmar 09 und später, mit 15 Jahren, in der Jugend des VfL Bochum zu landen.

Na gut, von meiner Oma hatte ich auch mal ein Paar Fußballschuhe bekommen. Aber das waren ganz komische Dinger. So altertümliche Fußballstiefel, die bis über die Knöchel gingen wie vor hundert Jahren, mit Lederstollen. Von der Firma Möbus. Als ich damit auf den Platz kam, haben die anderen mich ausgelacht.

Martin war auch der Einzige in unserer Straße, der immer einen Ball hatte. Wenn er in den Sommerferien mit seiner Familie wegfuhr, war das die Katastrophe für uns: Dann hatten wir keinen Ball.

Ich besaß nur einmal in meiner Kindheit einen eigenen Ball. Papa hat ihn mir auf der Pfingstkirmes in der Hattinger Straße in Weitmar geschossen. Wenn man genau hinschaute, war der Lederball von der Schießbude eine echte Pflaume, schlechte Qualität, ein Kirmesball halt. Der Pfropfen so schlecht verarbeitet, dass du beim Kopfball, wenn du mit der Stirn dagegen kamst, sofort eine Macke hattest. Aber es war ein Ball. Mein Ball!

Na ja, noch nicht ganz. Ich sollte ihn erst zum Geburtstag bekommen. Bis dahin versteckte Papa ihn im Schlafzimmerschrank. Ich wollte aber nicht bis zum Geburtstag warten. Und weil ich das Versteck kannte, habe ich den Ball schon vorher heimlich rausgenommen. Damit spielten wir dann auf der Wiese. Ich rief den anderen immer zu: »He, vorsichtig, nicht so fest schießen!« Wenn man zu fest schoss, waren sofort Beulen und Macken im Ball. Vor allem, wenn er in den Dornbusch flog. Die Bälle damals hatten, anders als die heute, keinen Kunststoffüberzug, der so was aushielt. Wenn der Ball in die Sträucher geriet, war das Leder danach aufgeratscht. Die Kratzer und Macken habe ich notdürftig mit Spucke zugekleistert, damit Papa nicht sah, dass ich schon mit dem Ball gespielt hatte. Ich glaube, er hat das gemerkt und darüber gelacht. Aber er hat es sich nicht anmerken lassen.

Ein Ball, das war eine Kostbarkeit, auf den musste man aufpassen. Und manchmal musste man leiden, um ihn sich zurückzuholen. Wenn wir zwischen den Zechenhäusern auf die Wäschestange gespielt haben, die ein wunderbares Tor abgab, oder auf der schiefen Wiese, wo wir als Straßenfußballer richtige Straßenwettkämpfe machten, Prinz-Regent-Straße gegen Kellermannsweg oder Prinz-Regent-Straße gegen Gleiwitzer Straße – immer passten wir auf, dass wir den Ball nicht zu weit schossen. Manchmal flog er dann doch über den Zaun.

Der Kerl, der auf dem Grundstück dahinter wohnte, hatte fünf Töchter und war ein bisschen bekloppt. Der hat immer Theater gemacht, uns beschimpft. Manchmal hat er den Ball eingesackt. Oder zerstochen. Und einmal, im Winter, es lag Schnee, und ich wollte den Ball holen, der rübergeflogen war, hat er mir einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen. Ich glaube, er hatte da mit seinem Eimer nur darauf gewartet, dass ich kam. Und dann stand ich da, klatschnass in eisiger Kälte.

So ruppig ging das manchmal zu in meiner Jugend. Trotzdem war es gut, ich habe jeden Tag gespielt, jeden Tag Fußball gespielt. Ich war immer der Kleinste und der Jüngste, aber ich durfte immer mitspielen. Um sieben Uhr abends, wenn die Glocken läuteten, sollte ich wieder zu Hause sein, aber ich wollte nie. Dann rief die Mama vom Balkon: »Hermann, reinkommen.« Die anderen sagten: »Deine Mutter ruft.« Und ich: »Haltet die Klappe, ich will weiterspielen.«

Ich bin nie müde geworden. In den Ferien haben wir morgens gespielt, dann wurde mittags schnell was gegessen, dann ging es wieder raus, weiter Fußball spielen. Wenn ich das heute dagegen höre, in den Trainersitzungen: Belastungssteuerung! Im Profifußball mit seiner hohen Intensität und den vielen Spielen brauchst du das, aber doch nicht im Jugendfußball. Markus Babbel, Didi Hamann und all die anderen, die ich Anfang der Neunziger in meiner ersten Zeit beim Nachwuchs von Bayern München hatte und von denen sieben zu Bundesligaprofis wurden, fast die Hälfte meines ersten Jahrgangs, habe ich in den Ferien zwei Mal täglich trainieren lassen. Heute dagegen fängt man in den Jugendabteilungen schon am Montag an, »Belastungssteuerung« zu machen, um am Samstag ausgeruht zu sein. Ich sage immer: »Das Wort kenne ich nicht. Bevor du steuerst, musst du erst mal belasten.«

Mein Enkel, der kleine, den ich nur Juppi nenne, obwohl er Johannes heißt, spielt vier Stunden, dann geht er essen, dann spielt er weiter. Der ist so wie ich früher, ein Beißer. Sein älterer Bruder, der Paul, ist mehr der Techniker, so wie damals mein Freund Martin. Ich kann ihnen stundenlang beim Fußballspielen zuschauen.

Ich liebe es überhaupt, Kindern beim Fußball zuzuschauen, davon kann ich gar nicht genug kriegen. Wenn Paul und Juppi bei uns zu Hause im Garten spielen, kurbele ich die Rollos runter, damit sie ordentlich schießen können, ohne dass die Scheiben zu Bruch gehen.

Martin war ein besserer Fußballer als ich, vor allem technisch. Auch in allen anderen Sportarten war er mir überlegen. Ich habe später neben dem Fußball auch Leichtathletik betrieben, ich war schnell, aber er war schneller. Er war auch der bessere Schwimmer. Und der bessere Boxer. Aber sooft er mich im Ring auch traf, ich bin immer weitermarschiert. Ich hatte den Biss. Ich bin immer nach vorne gegangen, ich kannte keine Schmerzen. Ich war sehr unangenehm.

Es stellte sich heraus, dass es doch einen Wettkampf gab, bei dem ich besser war als Martin: Kastenfangen. Eine Mischung aus Verstecken und Fangen. Man musste sich verstecken und, wenn man entdeckt war, schnell weglaufen. Ich war unschlagbar darin. Wenn Martin merkte, dass ich ihn in seinem Versteck gesehen hatte, blieb er stehen. Er lief nicht weg. Er wusste, dass es sinnlos war. Wenn es drei Uhr war, wäre ich noch um sieben Uhr hinter ihm hergelaufen, um ihn zu fangen. Ich wäre nie stehen geblieben, ich hätte nicht aufgehört.

Er wusste das. Die anderen nicht, die sind weggelaufen, und ich rannte hinterher, so lange, bis ich sie hatte. Ich habe jeden gekriegt, weil ich schon als Kind beides hatte: Schnelligkeit und Ausdauer. Als ich Profi war, lief ich die hundert Meter in elf Sekunden und die tausend Meter in drei Minuten.

Und vor allem habe ich diesen Willen. Er hat mich zu dem getrieben, was ich im Fußball und im Leben erreicht habe. Lag er in meinen Genen? Oder in der Armut meiner Jugend? Das ist genau die Sache, die ich nicht beantworten kann. Ich kann nur sagen: Ich wollte immer gewinnen, auch gegen die Älteren und Größeren. Und habe geheult, wenn wir verloren hatten. Ich war einfach so. Ich glaube nicht, dass ich anders wäre, wenn wir mehr Geld gehabt hätten. Oder wenn die Rollen von Martin und mir verteilt gewesen wären – ich ein Sohn aus gutem Hause und er ein Arbeiterkind, das nie einen Groschen für eine Kugel Eis bekam.

Aber man kann das nicht mit Sicherheit sagen. Jupp Heynckes, dem ich so viel verdanke und dem zu Ehren ich meinen Enkel Juppi nenne, sagte vor seinem Abschied als Trainer, dass sich früher mehr Spieler als heute aus sozial schwächeren Verhältnissen nach oben gekämpft hätten. Weil sie aus ihrem vorgezeichneten Leben ausbrechen wollten. Deshalb hätten sie keine weitere Motivation gebraucht. Ich weiß nicht, ob das für mich so stimmt. Der Jupp kam wie ich aus einfachen Verhältnissen, er war das neunte von zehn Kindern. Aber er ist noch mal neun Jahre älter als ich. Als er anfing, war mit Fußball noch viel weniger zu verdienen als zu meiner Zeit. Gerd Müller sagte mir, er habe zu Beginn seiner Profikarriere 120 Mark im Monat gekriegt. Das war weniger, als ich ein paar Jahre später im ersten Lehrjahr bei der Deutschen Bank bekam. Im ersten Jahr als Fußballprofi bekam ich dann auch kaum mehr, als ich als junger Bankkaufmann verdient hätte. 1200 Mark, das war mein erstes Profigehalt. Mein erstes Gehalt als Cheftrainer beim VfL Bochum betrug, 14 Jahre später, 10000 Mark brutto. Jupp Tenhagen, mein Co-Trainer, hat mehr verdient als ich, der Cheftrainer.

Aber das Geld war nicht der Antrieb, aus dem ich Fußballer geworden bin. Ich habe nie geglaubt, dass ich durch den Fußball reich werden könnte. Das war damals noch nicht so. Mein Antrieb war immer nur der Fußball selbst.

Wenn Oma mit der Nagelbürste kommt: Lehrjahre

Jeder Scout kennt das. Man geht zu einem Spiel, um einen Spieler zu beobachten. Und findet dann einen ganz anderen. Als Co-Trainer von Jupp Heynckes flog ich mal nach Montpellier in Südfrankreich, um den Mittelstürmer Olivier Giroud im Spiel gegen Lille anzugucken. Als ich zurück nach München kam, fragten sie mich nach Giroud.

Ich sagte: »Ich würde lieber Eden Hazard nehmen.« Den belgischen Dribbler. Am Ende gingen aber beide nicht zum FC Bayern, sondern nach England.

So ähnlich bin ich auch entdeckt worden. Ich war noch keine 15, stürmte aber bei Weitmar 09 schon in der ältesten Jugendklasse. Ich war direkt aus der Schülermannschaft in die A-Jugend aufgestiegen. Dann hatten wir ein Spiel gegen den VfL Bochum, die Mannschaft, die ein paar Monate später mit einem 5:3-Sieg gegen Saarbrücken (nach 0:3-Rückstand) erster deutscher A-Jugend-Meister werden sollte. Mit Jürgen Köper und Günter Etterich, die später meine Mitspieler in der Bundesliga wurden.

Dieses Spiel verloren wir 3:1 gegen den VfL. Ich schoss unser einziges Tor. Nach dem Spiel sprach mich Erwin Höffken an. Er hatte bei uns im Viertel eine Konditorei und war lange Zeit so etwas wie die rechte Hand von VfL-Präsident Ottokar Wüst. Höffken hatte das Spiel nur angeguckt, weil der neue Pächter der Kneipe von Kindermann, gleich gegenüber dem Fußballplatz, immer so auf den Putz gehauen hatte mit seinem Sohn, dass der so ein guter Fußballer wäre. Nach dem Spiel sagte Höffken zu mir: »Hermann, du bist ja der Beste, du bist viel besser als alle anderen. Komm zum VfL.«

Und so kam ich zu meinem Klub, zum VfL Bochum, in die B-Jugend. Zum ersten Mal spielberechtigt war ich im letzten Saisonspiel, dem Finale der Kreismeisterschaft. Der VfL hatte vier B-Jugendmannschaften: B1a, also die Besten im älteren Jahrgang, und B1b; dann B2a, die Besten im jüngeren Jahrgang, und B2b. Ich war in der B2a. Die Finalpaarung lautete: B1a gegen B2a. Wir Jüngeren gewannen das Endspiel gegen die Älteren, und ich habe, glaube ich, beide Tore gemacht. So gewann ich in meinem ersten Spiel mit dem VfL gleich meinen ersten Titel: Kreismeister.

Danach wurde ich in die Westfalenauswahl berufen, aber der VfL sagte, nein, du bleibst hier, sonst kommst du nicht in die A-Jugend. »Was«, habe ich gesagt, »ich komme nicht in die A-Jugend? Dann komme ich eben in die A2, das sind sowieso meine Jungs, dann hauen wir euch wieder weg.« Dann haben sie mich doch da hingelassen.

Kein Wunder, dass der Jugendleiter, Erwin Steden, mich nach meiner Einschätzung damals auf dem Kieker hatte. Ich trug lange Haare, habe gemeckert, habe meine Meinung gesagt. Einmal schwärmte er von der B-Jugend von Borussia Dortmund, die seit über einem Jahr kein Spiel mehr verloren hatte. »Die B-Jugend ist der ganze Stolz des BVB«, sagte er. Ich sagte: »Warten wir mal das Spiel gegen uns ab.« Er meinte, ich solle nicht so vorlaut sein. Steden mochte offensichtlich keine Leute, die so forsch waren wie ich.

Dann haben wir 7:1 gegen Dortmund gewonnen, und ich machte vier Tore. Danach traf ich Steden und fragte ihn: »Wie hat eigentlich die B-Jugend von Dortmund gespielt?« Wir haben sie danach auch in der Westfalenmeisterschaft geschlagen, 4:2, mit zwei Toren von mir. Ich war in der Jugend Mittelstürmer und eine richtige Tormaschine. In einer Saison in Weitmar habe ich mal mehr Tore geschossen als alle anderen aus meiner Mannschaft zusammen.

Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, erwähnte Erwin Steden mich nur ein einziges Mal lobend, und da war ich schon gar kein Jugendspieler mehr. Nach der Schulzeit hatte ich zunächst nicht gewusst, was ich beruflich machen sollte, aber da ich durch die letzten zwei Jahre auf der Handelsschule Vorkenntnisse im kaufmännischen Bereich hatte, half mir der VfL Bochum, eine Lehrstelle bei der Deutschen Bank zu bekommen. In der Banklehre habe ich viel lernen müssen, und als ich dann die Prüfung absolvierte, war ich schon Profi. Auf dem Zeugnis, das ich dafür bekam, waren ausschließlich Zweier. Steden arbeitete bei der IHK und hat dort die Abschlusszeugnisse für die Auszubildenden verteilt. Als ich meins bekam, zeigte er es den anderen mit Wohlgefallen: »Guckt mal da, solch ein Zeugnis hat ein Bundesligaspieler.«

Horst Hrubesch sagte ja mal als Bundestrainer der U-21-Junioren über die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball: »Man muss auch die Banditen mitnehmen.« Ich würde es anders sagen: Man muss zu den Banditen auch ein paar andere mitnehmen. Nur mit den Banditen kannst du was erreichen. Und nicht mit den lieben Kindern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war selber ein Bandit.

Ich war nicht pflegeleicht in der Jugend. Aber auf dem Platz habe ich immer alles gegeben. Ich bin jedem Ball hinterhergejagt und in jedem einzelnen Spiel so viel gelaufen, wie ich konnte. Ich habe auch gegrätscht, egal auf welchem Untergrund. Die Trainingsfläche beim VfL bestand vorwiegend aus roter Asche, außen umrahmt von ein paar Grasbüscheln. Asche ist gut zu spielen, wenn sie nass ist. Wir spielten aber auch, wenn sie im Winter hart gefroren oder im Sommer staubtrocken war und jeder Flachpass in Kniehöhe ankam.