3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

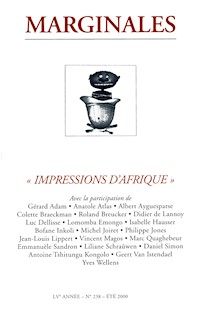

Découvrez un nouveau numéro en version numérique de la revue littéraire belge Marginales

Il y a quarante ans, on coupait le cordon. Celui qui reliait la Belgique au Congo, pour le meilleur et pour le pire. Le bilan d'une colonisation est une opération délicate, parce que l'idéologie, fatalement, s'en mêle plus que de raison. A-t-on jamais osé penser jusqu'au bout les motifs pour lesquels l'Occident, durant quatre siècles, a estimé devoir abreuver de ses bonnes paroles le reste de la planète, et ce qui, soudainement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'a poussé à renier ce premier engagement ? Tout ce qui avait été si longtemps vanté s'est trouvé vilipendé, expédié aux poubelles de l'histoire. Le mot même de colonisateur, longtemps tenu pour honorable, est devenu une insulte, au point de disparaître peu à peu du vocabulaire.

Le terrain est miné, c'est l'évidence. La culpabilité, la honte, le désir d'amnésie, le besoin de dénoncer l'emportent sur toute tentative d'objectivation. L'historiographie de cette période n'en est toujours qu'à ses balbutiements. Elle pâtit, pour se développer vraiment, d'un indispensable passage par le subjectif. Non que les écrivains se soient gardés de traiter le sujet. Des travaux récents mettent au jour l'existence de textes nombreux, souvent occultés, qu'il s'agissait de réhabiliter. Mais cela n'empêche pas Pierre Halen et Catherine Gravet, dans leur contribution sur le sujet reprise dans l'ouvrage d'ensemble "Littératures belges de langue française" d'affirmer que "l'institution littéraire francophone a donc généralement refoulé le fait colonial". Tout est dans ce mot : refoulé. Comme s'il s'agissait d'enfouir dans l'oubli l'inacceptable, l'inavouable.

Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique de la coloniation belge au Congo avec des écrivains comme Anatole Atlas, Emmanuèle Sandron ou encore Daniel Simon.

À PROPOS DE LA REVUE

Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment

Simon-la-Bonté paru en 1965 chez Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier), fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur, que

Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux auteurs belges la tribune qui leur manquait.

Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle formule.

Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.

LES AUTEURS

Jacques De Decker, Marc Quaghebeur, Liliane Schraûwen, Jean Bofane, Yves Wellens, Emmanuèle Sandron, Didier de Lannoy, Colette Braeckman, Roland Breucker, Jean-Louis Lippert, Daniel Simon, Antoine Tshitungu Kongolo, Philippe Jones, Jean-Louis Lippert, Vincent Magos, Luc Dellisse, Lomomba Emongo, Gérard Adam, Michel Joiret, Isabelle Hausser et Geert Van Istendael.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

ÉditorialPar Jacques De Decker

Il y a quarante ans, on coupait le cordon. Celui qui reliait la Belgique au Congo, pour le meilleur et pour le pire. Le bilan d’une colonisation est une opération délicate, parce que l’idéologie, fatalement, s’en mêle plus que de raison. A-t-on jamais osé penser jusqu’au bout les motifs pour lesquels l’Occident, durant quatre siècles, a estimé devoir abreuver de ses bonnes paroles le reste de la planète, et ce qui, soudainement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’a poussé à renier ce premier engagement ? Tout ce qui avait été si longtemps vanté s’est trouvé vilipendé, expédié aux poubelles de l’histoire. Le mot même de colonisateur, longtemps tenu pour honorable, est devenu une insulte, au point de disparaître peu à peu du vocabulaire.

Le terrain est miné, c’est l’évidence. La culpabilité, la honte, le désir d’amnésie, le besoin de dénoncer l’emportent sur toute tentative d’objectivation. L’historiographie de cette période n’en est toujours qu’à ses balbutiements. Elle pâtit, pour se développer vraiment, d’un indispensable passage par le subjectif. Non que les écrivains se soient gardés de traiter le sujet. Des travaux récents mettent au jour l’existence de textes nombreux, souvent occultés, qu’il s’agissait de réhabiliter. Mais cela n’empêche pas Pierre Halen et Catherine Gravet, dans leur contribution sur le sujet reprise dans l’ouvrage d’ensemble « Littératures belges de langue française » d’affirmer que « l’institution littéraire francophone a donc généralement refoulé le fait colonial ». Tout est dans ce mot : refoulé. Comme s’il s’agissait d’enfouir dans l’oubli l’inacceptable, l’inavouable.

Or, de quoi la littérature a-t-elle à se mêler, sinon de ce qui n’est pas, a priori, bon à dire ? Elle peut aborder ces territoires où le bien et le mal ne sont pas aisés à démêler. Elle peut aussi se situer en deçà ou au-delà de cette zone de partage. C’est en se livrant à ces périlleuses explorations-là qu’elle nourrit l’appréhension plus rationnelle qui peut éventuellement prendre le relais. En d’autres termes : le privilège de l’écrivain consiste à se mouvoir dans un espace où la morale n’a pas encore balisé son territoire. Il trace, il prend note, dans un geste d’écrire qui est un acte lui-même.

L’intitulé de ce numéro ne s’est pas imposé d’emblée. Il était tentant de se livrer à de plus ou moins habiles jeux de mots, procédé qui a présidé à la rédaction de l’enseigne de plusieurs de nos livraisons précédentes. Il y a été bien vite renoncé : signe que l’on se trouve dans un contexte où le double sens, le second degré ne sont pas de mise ? En fin de compte, Raymond Roussel nous fut d’un grand secours, même si nous lui avons emprunté son titre de 1910 pour désigner un recueil de textes dont la méthode n’a rien de commun avec celle qu’il professait. Car il s’agit bien ici d’« impressions d’Afrique » au sens premier du terme : qu’elles soient inspirées par des expériences propres, ou par une réflexion libre, les contributions qui suivent ne relèvent ni de l’essai, ni du reportage, même si certains participants excellent par ailleurs dans ces deux registres : nous leur savons au demeurant gré d’avoir dévié de leur ligne habituelle. Il s’agissait de tenter d’ouvrir une brèche dans un discours convenu sur le sujet. Pendant longtemps, on a été dans l’hagiographie, aujourd’hui il semble que seul l’opprobre soit tolérable. Dans un cas comme dans l’autre, on se confine dans les idées reçues, et dans un confort intellectuel prévisible et en fin de compte stérile.

L’auteur belge a été forcément confronté au fait africain. Si l’on fait le bilan des textes littéraires que cette expérience a produits, on constate qu’aucun écrivain francophone n’a atteint le degré d’intensité et de virulence qu’un Jef Geeraerts, qui a dit en néerlandais, dans ses romans et nouvelles imprégnés de ses années d’administrateur colonial, ce que la présence belge en Afrique centrale comportait à la fois d’ombres et de lumières. Il serait intéressant d’analyser ce qui lui a permis d’adopter son point de vue : forcé de s’exprimer le plus souvent en français dans l’exercice de ses fonctions, cette expérience de dépossession linguistique lui a-t-elle paradoxalement permis, en retrouvant sa langue devant la feuille blanche, d’avoir un franc-parler dont ses consœurs et confrères, utilisant le langage du maître, n’ont pu disposer ? Ce n’est qu’une hypothèse, mais elle mériterait d’être creusée.

Comme on le verra, les quarante ans qui nous séparent de l’été 60 où le Congo accéda à l’indépendance n’ont pas suffi à apaiser les esprits. Probablement parce que des textes sur la question manquent encore. Non que des plumes, au premier rang desquelles se situent Cornélus, Gillès, Linze, n’aient pas eu le courage de l’affronter. Plus près de nous, un Gérard Adam, un Jean-Louis Lippert – on constatera dans les pages qui suivent qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde – montrent qu’elle est loin d’être vidée. Mais au moins, aujourd’hui, comme l’attestent aussi quelques spectacles récents, des voix s’élèvent, des imaginaires se libèrent, le non-dit commence à se fendiller. Ces craquelures sont comme des inscriptions. Nous avons peut-être contribué ce que le corpus s’enrichisse, à ce que des pistes nouvelles s’ouvrent. Marginales n’a pas d’autre raison d’être.

Selon d’autres hiérarchies

Albert Ayguesparse

À nier le don de soi

le charme des fictions s’exténue

Après une ère de prospections

avec l’émergence des gisements

s’implante une terre de détresse

Suscite un éboulis de destructions

dans l’ordre des choses

cette naissance à l’improviste

Selon d’autres hiérarchies

est né au gré des années

le plus inédit des folklores

Kin

Marc Quaghebeur

L’école. Ses murs plutôt, Cette ouverture folle béant sur la colline. L’école, là. Parmi des formes affaissées. Vêtements éclatants, les enfants.

Partout des restes. Comme en songe. Vaisseaux coulés qui vous regardent, Carcasses enracinées qui vous narguent, Statues jetées - comme aveuglées - dans quelque hangar. Édifices ou édicules, tous là, pas là, Présence qui n’est point mélancolie.

Millions de ports, millions de gestes, mailles de toutes les couleurs. Femmes assises ou en route, la vie s’en vient le long des routes, grouille, sautille, fait marché, s’arrête, va. Pluriel qui échappe encore au code de la ligne.

Soirs brusquement. La ville en bosse, en glougloutis, sous les enseignes qui encornent la langue et la font bruire. Nuits très muqueuses où quelques tables basses font affaire. En un clin d’œil, on les écarte. Puis tout revient, Dans le roui, dans la criée, dans la goulée. Douce agrippée de voix qui sont l’instant, sa mélopée.

Parcelles aussi. De béton brut. D’escaliers raides, trop denses à l’angle, qui s’illuminent : Merveille étale de plat qui s’écarquillent, s’égosillent. On ne sait comment, la vie triomphe. Des langues se lient et se délient. On est dans un moment de temps vivant.

L’Autre, on le sent, certes. Il n’est pas tout. Parfois, on en entend l’histoire, sa coulée. Paroles de témoin, d’acteur. Il dit. Selon les faits. Selon l’affect. Et selon la secte. Il parle. Nos coudes s’épaississent, s’étonnent. S’entendent aussi, pourtant.

Larmes bleues sur papier blanc

LilianeSchraûwen

Un lac, vaste et profond comme la mer. Un grand lac qui respire sous le soleil et l’on entend son souffle jour et nuit, comme celui d’un fauve assoupi. Je le vois de mes fenêtres. D’ailleurs, on le voit de partout, de chacune de ces maisons blanches construites sur les collines. Il remplit mes yeux, mes rêves et mes peurs, il me remplit l’âme. Vaste et profond comme la mer… Non, mieux qu’une mer, plus bleu, plus sauvage parfois, plus lisse par temps de saison sèche, immobile et pur, presque blanc sous le soleil. Peuplé de choses sombres et terribles, crocodiles que l’on voit avancer en bancs, juste quelques lignes grises sur l’eau calme, pas très loin du rivage, qui emportent un enfant quelquefois ou un chien imprudent. Microbes invisibles qui traversent la peau et s’installent au plus chaud du ventre, y creusent d’imperceptibles galeries, et l’enfant devenu homme souvent finit par en mourir, brûlé sans le savoir par ce bonheur animal et fou du soleil, de l’eau et du vent, qui l’a rempli longtemps avant.

Moi, je ne pouvais pas me baigner. Mes parents savaient que c’était dangereux. Ils savaient tout, en ce temps-là. Je ne mourrai pas de la bilharziose. Dommage. De mon enfance lointaine, j’aurais aimé avoir ramené ce germe de mort comme un cadeau précieux, comme un souvenir qui grandit jusqu’à tout dévorer. Mourir de l’Afrique tant aimée comme on meurt d’amour, comme on meurt d’une femme enfuie, d’un enfant perdu. Mourir brûlée au sang, une flèche de soleil fichée en plein cœur, tout enivrée de la vie obscure et mystérieuse de mon lac lumineux. J’aurais aimé cela. Ou bien mourir là-bas, en même temps que l’enfance, d’une morsure de serpent verte et brutale, ou d’un coup de feu, dans un grand éclatement de sang rouge comme la terre. Ou dans l’éclair blanc d’une large lame de fer, foudroyante et définitive.

Le lac… Souvent, l’après-midi, nous y allions vers les 4 heures, quand le plus lourd de la chaleur était passé. Les mamans étalaient des couvertures sur le sable, les enfants jouaient, se poursuivaient en criant, s’éloignaient vers quelque pirogue échouée qui attendait la nuit. La plage brillait, blanche et infinie. Le sable était fin, tellement fin que jamais je n’en ai revu de pareil. Il était tiède sous les pieds nus, il glissait entre les doigts, comme de l’eau, scintillait d’imperceptibles particules de mica, recelait des coquillages tout petits, tourelles dentelées, coquilles de nacre rose, choses infimes qui étincelaient dans le creux de la main, sculptées par l’eau, le vent, la poussière et la chaleur.

Je creusais le sable, construisais des volcans hauts comme des taupinières, avec un tunnel au milieu, et une cheminée. Je ramassais des herbes sèches, les enfouissais dans le ventre de ma montagne, puis j’y mettais le feu. Flammes et fumée s’échappaient par le sommet.

Je marchais le long des vagues, loin, de plus en plus loin, vers le village des pêcheurs que je n’atteindrais jamais, là où les hommes noirs et leurs familles vivaient au bord de l’eau qui les nourrissait. Je courais dans le vent, avec toute la chaleur de l’Afrique qui coulait sur ma peau claire, avec tout le bleu et le blanc du ciel, de l’eau, du sable, qui m’entraient dans l’âme pour toujours.

L’étendue liquide réverbérait la lumière. Il y avait les vagues, puis le sable, puis des herbes sèches, puis des plantes rampantes, sortes de lianes épaisses aux larges feuilles d’un vert jaunâtre roussi par la sécheresse. Sur la plage, de temps à autre, de gros poissons crevés sentaient mauvais et attiraient les mouches, et mon chien y plongeait avec délice sa truffe noire. Des lézards aux reflets métalliques dormaient immobiles au soleil, dorés, bleutés ou vert émeraude, bijoux vivants aux petits yeux d’or. On rencontrait parfois de gros serpents occupés à digérer quelque crapaud imprudent.

On disait le lac, sans le nommer. Longtemps, j’ai cru qu’il n’y en avait qu’un sur terre, le mien. Après, à l’école, j’ai vu toutes ces taches bleues sur la mappemonde. J’ai été un peu déçue. Puis j’ai su que mon lac était presque le plus grand du monde. J’ai été remplie de fierté, comme s’il faisait partie de moi, et moi de lui. Fière comme on peut l’être d’un pays, d’une patrie, d’une ville où l’on est né par hasard mais d’où l’on est, de là et de nul autre lieu. J’étais du lac, moi, j’étais d’Afrique.

Il était le centre et l’âme du paysage, il était le paysage même. Il remplissait le silence de son incessante chanson liquide qui jamais ne s’arrête. Le matin, il se teintait de rose tendre et laiteux sur lequel glissaient les traits fins des pirogues qui revenaient de la pêche. Souvent, il paraissait totalement immobile, étale et lisse comme un miroir, et l’on voyait parfois, par temps très clair, la rive d’en face, bleutée, irréelle et ténue tel un mirage fragile posé sur les eaux.

Pendant la saison des pluies, il pouvait se gonfler de tempêtes écumantes et terribles. On l’entendait mugir et hurler sa colère sous la pluie et le vent. Quelquefois une trombe liquide sortait de lui en tournoyant, comme une bête monstrueusement étirée entre ciel et eau, et elle voyageait, vite, toute en courbes élargies et en spirale vivante. Des bateaux disparaissaient, happés par la chose terrible. La pluie tombait, serrée, violente, en larges gouttes tièdes et brutales, elle fouettait les vitres derrière lesquelles je regardais, de tous mes yeux, le prodigieux spectacle.

Laissez-moi vous dire… Là-bas, c’était chez moi. Ma maison, mon pays. Mon foyer perdu. Ma patrie lointaine.

C’était loin, très loin d’ici. Loin dans l’espace et dans le temps, enfoui profond au fond de ma mémoire. Une petite ville blanche sous le soleil, au bord du lac immense.

La terre était rouge, odorante, et profonde la nuit.

Les maisons s’étageaient sur les collines, parmi les fleurs. On entendait le lac, toujours, nuit et jour, qu’il murmure ou qu’il gronde. On entendait le bruit du vent dans les feuillages des eucalyptus, en contrebas, près de la plage. Une forêt d’eucalyptus aux feuilles fines, presque argentées, arrondies comme des cimeterres, que l’on froissait entre les doigts pour le plaisir du parfum pénétrant qui poissait les mains et restait là, entêtant, jusqu’au soir. De grands arbres élancés et bruissants, avec des petits fruits dont les enfants détachaient un morceau jaune et pointu que nous appelions « le petit chapeau », et que nous nous collions sur le bout du nez.

Il y avait d’autres sons encore, les bruits des machines, à l’atelier et sur le port, qui montaient dans l’air chaud de l’après-midi. Les cris des oiseaux et, la nuit, la stridulation de millions d’insectes. Les frémissements mystérieux, sous les feuilles ou dans l’herbe roussie.

Il y avait l’avenue, au pied des collines, bordée de boutiques, avec des palmiers des deux côtés. Il y avait le grand flamboyant noueux entouré de larges pierres passées à la chaux, au milieu de l’avenue. Il y avait la piscine, tout en haut d’une colline, comme une récompense après la dure montée. L’église blanche, sur une autre colline, avec son clocher fin et droit percé de deux rangées de petites fenêtres et surmonté d’un cadran carré, puis d’un bulbe discret sous la croix pure. Il y avait l’école des sœurs, où j’ai appris à lire. L’hôpital avec son vaste jardin au milieu duquel un grand mûrier offrait ses trésors, non loin d’un canon rouillé qui datait d’une guerre lointaine, contre les Allemands disait-on, ou contre les esclavagistes. Autant d’édifices, autant de collines fleuries.

Il y avait la gare de briques rouges, le long du lac, et le port avec les bateaux qui s’en allaient vers Usumbura, vers Kigoma, vers l’inconnu. Il y avait le petit chemin ombragé qui menait à l’une ou l’autre des plages. Il y avait la brousse partout, qui enserrait la ville de ses arbres sonores d’oiseaux, et les serpents souvent entraient dans les maisons, la brousse avec les lions qui parfois attaquaient le bétail, dans les villages, et même les enfants. Alors le chasseur, celui qui avait servi de guide à un roi déchu, s’en allait pour plusieurs jours, avec ses pisteurs, et il abattait le fauve, et les enfants de l’école allaient admirer la dépouille terrible.

Et les fourmis noires ou rouges, en colonnes larges comme des ruisseaux qui serpentaient sur le sol sans dévier d’un centimètre, dévorant tout sur leur passage, plantes ou animaux. Les scolopendres annelées qui avançaient comme en dansant sur leurs milliers de minuscules pattes, et s’enroulaient sur elles-mêmes à la moindre alerte, petits disques brillants, rigides, et les enfants s’amusaient à les taquiner de la pointe d’une brindille, pour le plaisir de les voir ainsi changer de forme, et l’on disait que leur sillage sur la peau nue laissait une longue brûlure.

Il y avait d’autres collines, au loin, latérite rouge et fourrés plus ou moins épais, plus ou moins verts.

Il y avait les feux de brousse qui noircissaient la terre, puis venaient les pluies, et la vie revenait, plus drue, plus forte, plus verte.

Il y avait les femmes noires, leurs enfants attachés dans le dos, qui s’en allaient au marché ou revenaient des champs, droites et royales, avec d’incroyables échafaudages de paquets sur la tête ; et les marchands avec leurs longs paniers de raphia débordants de légumes et de fruits de toutes sortes ; et les gamins qui tentaient de nous vendre de gros citrons grenus cueillis dans notre jardin.

Et puis, il y avait les parfums. Parfums lourds et sucrés des frangipaniers laiteux, des lauriers roses et blancs, des mangues poisseuses. Odeurs du poisson séché, du maïs grillé sous la cendre. Parfum de terre africaine, âcre, pénétrant, sauvage. Et les couleurs… Bouquets formidables des flamboyants toujours rouges, des acacias jaunes, des bougainvilliers orangés ou violets ; arbustes fleuris d’un blanc tendre au cœur veiné d’or et de rouge. Les bosquets d’hibiscus aux larges corolles couleur de sang, et toutes ces touffes bleues, orangées, mauves, blanches, fleurs fragiles ou triomphantes aux noms inconnus. Sur les murs des maisons, les pluies d’or ruisselaient de lumière. Il y avait le vert brillant des larges feuilles de bananiers, celui du feuillage des gros manguiers, émeraude sombre et luisante, celui presque jaune des feuilles larges et découpées des papayers…

Il y avait les saveurs aussi. Saveurs ocre des mangues, des goyaves grumeleuses sous la dent, des papayes ; or juteux des ananas odorants, douce chair étoilée des petites bananes à l’épaisse pelure verte ou d’un brun tirant vers le pourpre.