Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

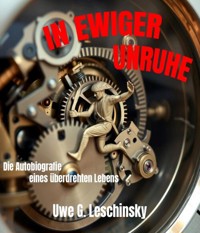

Die fesselnde Autobiografie eines Lebens voller Höhen und Tiefen, Freuden und Traurigkeiten. Wer hat nicht schon über das Altern nachgedacht und sich mit unzähligen Weisheiten getröstet? Aber was passiert, wenn man endlich zurückschaut und erkennt, dass die Vergangenheit mehr Raum einnimmt als die Zukunft? Dieses Buch ist eine ehrliche und mutige Reise in die vergangenen Zeiten eines überdrehten Lebens. Sie ist geprägt von Risiken, Gefahren, Ungeduld und einem ständigen Streben nach Erlebnissen. Begleite den Autor auf seinem Weg der Selbstreflexion, der Suche nach Antworten und der Versöhnung mit der Vergangenheit. Lass dich inspirieren von der Kraft der Dankbarkeit und der Möglichkeit, sich selbst neu zu entdecken. Tauche ein in die erlebnisreiche Welt von "In ewiger Unruhe".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uwe G. Leschinsky wird im Jahr 1952 geboren und ist in Berlin-Spandau aufgewachsen. Er blickt bis zum frühen Tod seiner Mutter auf eine glückliche Kindheit zurück. Nach Abschluss der Mittleren Reife absolviert er die Höhere Wirtschaftsschule, landet anschließend in der Versicherungsbranche und erlangt später nach einem Studium den Abschluss zum Versicherungsfachwirt. In den Folgejahren ist der Unruhegeist in vielen Geschäftsfeldern, lange als selbstständiger Unternehmer und oft als Arbeitnehmer in leitenden Funktionen im In- und Ausland tätig. Aber er hat sich auch mit Jobs im Niedriglohnsektor und als „Tagelöhner“ durchgeschlagen. Er blickt sowohl privat als auch beruflich auf ein ereignisreiches Leben zurück. Uwe G. Leschinsky könnte man durchaus als resilienten Individualisten bezeichnen, einen Menschen, der stets bereit war, seinen eigenen Weg zu gehen und sich den Widrigkeiten des Lebens mit viel Elan zu stellen.

INHALT

Prolog

1. „Hans Dampf in allen Gassen“

2. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.

3. Jetzt geht die Post ab

4. Glück des Tüchtigen

5. Das Gespenst namens Unvernunft

6. Stürmische Zeiten

7. Meine Familie und eigene Befindlichkeiten

8. Das Angenehme und das Nützliche

9. Der Zweck heiligt die Mittel

10. Einsame Entscheidungen

11. Was für ein Theater

12. Das Nachtleben und die Frauen13. Wieder nichts gelungen? Machste mit Versicherungen!

14. Happy Birthday

15. In der Schusslinie

16. Das können wir auch allein!

17. Ist das jetzt Spaß oder schon Ernst?

18. Das kommt mir Spanisch vor.

Der kölsche Jeck

Ein Unglück kommt selten allein.

Im Wechselbad der Gefühle

Die Abgehängten

19. Wenn dein Pferd tot ist, steig ab

20. Untiefen

21. Wir sterben nur einmal.

22. Zwischen Teufelsplan und böser Falle

23. Jeder Versuch macht klug!

24. Abschiede

25. Wenn nicht jetzt, wann dann?

26. Alte Marotten im neuen Gewand

27. Die Hommage an eine couragierte Frau

28. Auf den Hund gekommen

Das Ferienlager und die Emirate

Tapferer Otto - Best Friend ever!

29. Mit dem Einkommen auskommen

30. Meine Sicht auf die Gegenwart und die bittere Wahrheit

Epilog

Hier noch ein Hinweis zum „Gendern“: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung! Ich schließe mich nicht dem von Eliten verordneten Verfälschungsirrsinn meiner Muttersprache an!

Anmerkungen:

Wenn ich in diesem Buch von Berlin spreche, meine ich bis zum Mauerfall 1989 immer „Westberlin“.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre beteiligter Personen wurden einige Namen in diesem Buch geändert. Die beschriebenen Ereignisse basieren dennoch auf wahren Begebenheiten.

Prolog

Wer kennt sie nicht, die unzähligen Phrasen und Sprüche übers Altern, wie zum Beispiel: „Man ist so alt, wie man sich fühlt.“ Oder: „Manche Leute altern, andere reifen.“ Oder die Frage: „Ist es eigentlich schrecklich, alt zu werden?“ Antwort: „Nein, schrecklich ist es aber, nicht alt zu werden!“ Diese Weisheiten können für manche Menschen tröstlich sein und andere wiederum dazu ermutigen, den Alterungsprozess unerschrocken zu akzeptieren. In beiden Fällen leisten sie ganz gewiss einen Beitrag für positive Gedanken. Ich persönlich bin dankbar, mehr als 70 Jahre nahezu unbeschadet und zufrieden überstanden zu haben, und rüste mich mittlerweile für die Schlussrunde in meinem Leben. Dabei hilft mir die Weisheit des Theologen Dietrich Bonhoeffer, Sohn des berühmten Neurologen Karl Bonhoeffer: „Wenn das Gefühl der Dankbarkeit für das Erlebte überwiegt, wird die Erinnerung zur Freude!“

Ich erinnere mich gerne an frühere Zeiten, und die nehmen in meinen Gedanken immer mehr Raum ein. Im Vergleich dazu verlieren meine Zukunftspläne an Bedeutung, denn ab jetzt sind meine Perspektiven überschaubar. Es ist kein Grund zur Traurigkeit, sondern eher eine Chance, zurückzublicken und zu genießen. Es steht außer Frage, dass ich mich im letzten Abschnitt meines Lebens befinde. Wir alle müssen uns irgendwann von der Illusion verabschieden, für immer zu existieren. Vielleicht klingt das für manche beängstigend und befremdlich. Trotzdem ist es eine Tatsache: Das Leben ist endlich. Viele Menschen scheuen sich jedoch davor, darüber nachzudenken oder sogar darüber zu sprechen. Oft höre ich: „Lass das Thema mal bitte sein. Lass uns lieber über schöne Dinge reden“. Sicher, der Gedanke an den Tod ist nicht schön. Aber warum ist der Tod für viele tabu? Wenn wir über unser Leben sprechen, gehört der Tod letztendlich dazu; oder etwa nicht? Wenn Menschen in der Zukunft unsere Namen hören oder Fotos von uns sehen, woran werden sie sich erinnern? Was werden wir hinterlassen haben? Ich werde keine Reichtümer und auch keine Heldentaten hinterlassen. Allein meine Erinnerungen und Erlebnisse werde ich der Nachwelt vermachen. In diesem Buch möchte ich die Höhen und Tiefen, die Freuden und die Traurigkeiten, die sonnigen sowie die regnerischen Tage in meinem Leben beschreiben. Seit Jahren fordern mich gute Freunde dazu auf, meine Geschichte aufzuschreiben. Bisher fühlte ich mich dazu nicht bereit und vielleicht auch nicht in der Lage. Das würde viel Zeit in Anspruch nehmen und hätte damals meinen Lebensrhythmus empfindlich gestört. Die Vorstellung vom Leben hatte für mich immer eine spezielle Bedeutung: Es war das ständige Streben danach, möglichst viel in dieses hineinzupacken, und so machte ich mich auf die Suche nach allem, was im Verborgenen lag.

Bereits als kleines Kind gab es Anzeichen für mein späteres Verhalten. Irgendwann begann ein Weg mit dramatischen Turbulenzen. Manchmal war der verdammt unbequem und energieraubend, allerdings nie langweilig. Die Gründe für meine rasante Lebensweise kann ich mir bis heute nicht erklären. Meine Rastlosigkeit, Sprunghaftigkeit und Ungeduld führten oft geradezu ins Chaos. Ich hatte ständig das Gefühl, etwas zu verpassen. Die Angst vor verpassten Chancen war mein ständiger Begleiter. Dazu kamen stets diese innere Unruhe und der Zwang nach Erlebnissen, was mich auch ein paar Mal in Lebensgefahr brachte. Riskante Autofahrten besonders unter Alkoholeinfluss, der Aufenthalt in zwielichtigen Bars und Kneipen, sowie der Umgang mit fragwürdigen Gestalten waren brandgefährlich. Gerade im Berlin vor der Wende zog mich die Party-Szene mit der Spannung des nächtlichen Lebens in ihren Bann. Ebenso im Berufs- und Geschäftsleben ging ich Risiken ein, die meine Existenz bedrohten. Diese Art zu leben hatte wenig mit Vernunft zu tun. In meiner Jugendzeit forderte mein Vater unzählige Male: „Jetzt benimm dich doch endlich vernünftig“ oder er sagte: „Du wirst wohl nie erwachsen“. Vernunft war für mich ein Fremdwort. Ich dachte: „Klar doch, vernünftig werde ich, wenn ich alt bin. Wenn überhaupt!“ Mit dem Erwachsenwerden verband ich lediglich die Vielfalt des Lebens. Unabhängig von Vernunft oder Unvernunft träumte ich von einem spannenden und erfüllten Leben und war neugierig darauf, was es mir bringen würde. Den Blick über den Tellerrand zu werfen, machte ich mir früh zu eigen. Einfach alles ausprobieren und überall dabei sein, auch wenn's unbequem wird. Natürlich merkte ich recht bald: Es gibt Regeln in dieser Gesellschaft. Für mich war es oft eine Herausforderung, diese Regeln zu umgehen oder gar zu brechen. Lange Zeit betrachtete ich alles als ein großes Spiel. Es ging mir nicht unbedingt ums Gewinnen, sondern viel mehr darum, mitzuspielen, einfach dabei zu sein und durch pausenlosen Einsatz Freude und Erfüllung zu erfahren. Ich dachte immer: "Du musst dieses Leben jetzt und hier bedingungslos lieben, denn es kann ganz plötzlich vorbei sein." Ich wollte wahrhaftig leben, denn jeder Mensch stirbt irgendwann, aber nicht jeder lebt wirklich.

Inzwischen bin ich in ruhige Gewässer gelangt. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen und immer wieder kritisch mit mir selbst ins Gericht zu gehen. Für mich ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Dieses Buch ist ein Versuch der Selbstreflexion, eine Möglichkeit herauszufinden, warum ich handelte, wie ich eben handelte. Eine Gelegenheit, einigen guten Menschen Dank auszusprechen, selbst wenn manche von ihnen bereits verstorben sind. Jene, die durch Ihre Lügen, Betrügereien oder falschen Anschuldigungen in mir Enttäuschung und Verbitterung ausgelöst haben, werde ich ebenso erwähnen, auch wenn dies kein angenehmer Teil meiner Aufarbeitung ist. Lasst uns nun gemeinsam auf eine Reise in die Vergangenheit gehen.

1. Hans Dampf in allen Gassen

Das Licht der Welt erblickte ich am 22. April 1952 in West-Berlin, in dem Jahr, als Uli Hoeneß, Ilya Richter, Steven Seagal und leider auch Wladimir Putin geboren wurden. Aufgewachsen bin ich mitten im „Kalten Krieg“, aber behütet von liebenden Eltern zwischen Büchern wie Winnetou, Old Shatterhand und Lederstrumpf. Schon früh kam ich in den Genuss, mit vielen Lego-Bausteinen und Wiking Modellautos zu spielen. Das war keinesfalls selbstverständlich. Wir wohnten in Berlin-Spandau im Ortsteil Haselhorst. Genauer gesagt in der Reichsforschungs-Siedlung, die in den Dreißigerjahren als Modellsiedlung für über 10000 Menschen geplant und gebaut wurde. Seit den 90ern steht diese Siedlung unter Denkmalschutz. Nach Fertigstellung bezogen die Wohnungen viele Arbeiterfamilien von Siemens und den Borsig-Werken. Wir hatten ebenfalls solch eine Wohnung, 60 Quadratmeter Fläche, zwei Zimmer, Küche, Bad und Balkon. Mein Vater arbeitete in den Fünfzigerjahren als Werkzeugmacher bei Borsig. Die Gebäude waren dreistöckig und hatten alle einen großzügigen Abstand zum nächsten Wohnblock. Dazwischen waren gut gepflegte, von Hecken gesäumte lange Rasenanlagen, die an der Stirnseite jeweils mit einem kleinen Spielplatz abschlossen. Die gesamte Wohnanlage war autofrei. Daher konnten wir später mit unseren Kinderfahrrädern beliebig Wettrennen veranstalten. Hier verbrachte ich fast meine gesamte Kindheit. Wir Kinder spielten unbeschwert und sicher in den Sandkästen unserer gut gepflegten Wohnanlage oder jagten auf dem Rasen einem hässlichen Plastikball hinterher. Wie alle kleinen Jungs spielte auch ich am liebsten mit Autos. Wir schoben bei schlechtem Wetter stundenlang unsere vielen „Wiking“ Autos durch unsere Kinderzimmer. Bei schönem Wetter bauten wir Autos aus Sand oder schoben Backsteine als imaginäre Straßenkreuzer durch den Sandkasten. Später spielten wir voller Begeisterung Autoquartett, bei dem auf den Karten viele Pkws und Sportwagen mit ihren technischen Daten abgebildet waren. Wer war im Besitz der stärksten, schnellsten oder teuersten Autos. Das waren unsere ersten Wettkämpfe und Herausforderungen. Busfahren fand ich genauso toll und nutzte jede Gelegenheit, auf dem Oberdeck in der ersten Reihe die Lenkbewegungen des Fahrzeugs zu imitieren. Meine spätere Leidenschaft fürs Autofahren begann also bereits in frühester Kindheit. Laut Überlieferung meiner Eltern war das dritte erlernte Wort nach Mama und Papa das Wort: Auto. Unsere Eltern konnten uns beim Spielen im Sandkasten von dem jeweiligen Balkon der Wohnungen gut beobachten und somit unter Kontrolle halten. Bereits da war mein Verhalten auffällig, weil ich häufig als Letzter noch im Sandkasten saß, während die anderen Kinder längst zu Hause waren. Erst durch die zweite, dritte oder gar vierte Aufforderung meiner Mutter oder meines Vaters durch einen speziellen Pfiff vom Balkon, bequemte ich meinen Hintern nach Hause. Sogar auf dem Weg nach Schulschluss in Richtung Wohnung trödelte ich. Schon da genoss ich die Gesellschaft der anderen Schüler bis zum Schluss. Erst wenn alle in ihren Häusern verschwunden waren, um Essen zu fassen, ging ich nach Hause. Das Mittagessen stand längst auf dem Tisch. So lief es bei mir in allen Lebenslagen, immer auf der Suche nach dem Neuen und der Angst etwas zu verpassen.

Bei meiner „Musterung“ zur Grundschuleignung bescheinigte mir die prüfende Pädagogin eine zu „überdrehte“ Verhaltensweise mit starken Konzentrationsschwächen, welche mit Absprache meiner Eltern zur Verschiebung meiner Einschulung aufs Folgejahr führte. Der Beginn meiner Schulzeit fand bei mir daher erst im Alter von sieben Jahren statt. Dennoch waren meine Leistungen dann eher durchschnittlich. „Uwe ist im Unterricht oft abgelenkt und unkonzentriert“ oder „Uwe stört oft den Unterricht“; so lautete die Beurteilung in den ersten Zeugnissen. Meine Schule befand sich am Rande von Haselhorst in der Daumstraße. Direkt gegenüber erstreckte sich ein circa ein Kilometer langer und etwa 100 Meter breiter unbebauter Grundstücksstreifen. Dahinter lag die örtliche Mau-Mau-Siedlung „Pulvermühle“. Hier waren seit Anfang der Fünfzigerjahre die Familien in Baracken untergebracht. Sie lebten vom Sozialamt. Die Bewohner waren „Vertriebene“ oder andere Hilfsbedürftige, die nach dem 2. Weltkrieg erst einmal dort einquartiert wurden. Sie wohnten hier auf verdammt engem Raum. Die Siedlung war ein Brennpunkt in Haselhorst, wo ansonsten eher mittelständige, sozialisierte Familien lebten. Diese profitierten ab Mitte der Fünfzigerjahre vom beginnenden Wohlstand in unserem Land. In der Mau-Mau-Siedlung dagegen herrschten slumähnliche Zustände. Es fand so gut wie keine Integration statt. Daher waren Diebstähle, Einbrüche, Körperverletzungen und Bandenbildung an der Tagesordnung. Selbst Kinder und Jugendliche der Mauis rotteten sich schon zu derartigen Gruppen zusammen. In unserer Grundschule und auch in meiner Klasse waren Jungs und Mädchen aus dieser Siedlung. Da blieben die ersten Kollegen bereits nach Ende der zweiten Klasse sitzen. Das lag bei denen am häufigen „Schule schwänzen“. Den Eltern war das meist egal. Die schwierigen sozialen Verhältnisse führten zwangsläufig bei den Kindern zu Bandenbildungen. Das geschah nach dem Vorbild ihrer jugendlichen und heranwachsenden Brüder und Cousins. Den Begriff „Mobbing“ gabs früher noch nicht. Doch permanente Schikane und Provokationen der Mauis gegenüber ihren Mitschülern waren hier längst an der Tagesordnung. Besonders die schwächeren und kleinen Schüler waren den verletzenden Gehässigkeiten besonders ausgesetzt. Der Schulhof bot sich diesen Jungs in den großen Pausen als geeigneter Ort für ihre Attacken an. Sie waren oft schon ein oder zwei Schulklassen voraus. Ich zählte zu den eher kleinen, schmächtigen Schülern und litt somit zwangsläufig unter diesen Repressalien. Meine Versuche den Leuten aus dem Wege zu gehen gelangen mir kaum. Dann aber stieß ein Schüler zu uns in die 4. Klasse, der diese wiederholen durfte. Das war ausgerechnet der Anführer dieser Kumpanen, die den Schulhof unter Kontrolle hatten. Achim sah auf den ersten Blick ehrlich gesagt sehr sympathisch aus. Ein sportlicher Junge, der fast einen Kopf größer war als ich. Bezüglich der großen „Klappe“ unterschieden wir uns durchaus kaum. Dennoch war seine Ansprache wesentlich aggressiver. Dieser schräge Zeitgenosse saß zu allem Überfluss im Unterricht genau vor mir. Nach kurzer Zeit stellte sich das als Vorteil heraus: Immer wenn er im Unterricht etwas nicht wusste, und er wusste viele Male etwas nicht, habe ich ihm, wenn es mir möglich war, die richtige Antwort zugeflüstert. Ich dachte, ihn dadurch etwas milde stimmen zu können. In meiner Situation war es besser, ihn als „Freund“ als zum Feind zu haben. Die Taktik schien aufzugehen. Zugegeben, ich lief Gefahr, mich in eine gewisse Abhängigkeit zu begeben und damit erpressbar zu machen. Das nahm ich in Kauf. Jedenfalls flog ich irgendwann mit meiner Hilfestellung auf und ich musste nach mehrmaliger Ermahnung der Lehrer, meine Unterstützung gänzlich einstellen. Achim zeigte sogar Verständnis dafür, da er mein Durchhaltevermögen bis dahin anerkannte. Danach ließen die Mauis mich endlich in Ruhe, weil Achim das seinen Leuten so „befahl“.

Diese Entwicklung erzeugte bei mir als kleiner 10-jähriger Junge mehr und mehr Selbstvertrauen. Die Defizite bezüglich Körpergröße und Gewicht versuchte ich künftig anders auszugleichen. Der Schulsport bot dafür geeignete Möglichkeiten. Bei den Bundesjugendspielen konnte ich bei guter Leistung ebenfalls Anerkennung bei meinen Mitstreitern erlangen. Für meine Verhältnisse erzielte ich im Sport erfreuliche Ergebnisse. Jedoch erkannte ich bei mir keine „Spezialdisziplin“. Zur Freude meiner Eltern trat ich dann mit zwei Kameraden dem ortsansässigen Turnverein bei. Nach kurzer Zeit verlor ich jedoch die Lust am Bockspringen, Seilhangeln, Barren- und Reckturnen. Etwas Neues musste her. Letztlich gab ich sodann ein Gastspiel in einer Judo-Gruppe, die sich innerhalb des Turnvereins gebildet hatte. Diese Initiative des Vereins scheiterte nach kurzer Zeit an den wenigen Interessenten. Gerade rechtzeitig, bevor ich die Truppe sowieso verlassen hätte. Durch meine Kumpels zum Schwimmen animiert, folgte ein Beitritt auf Probe bei den Spandauer Wasserfreunden. Es blieb bei einer Stippvisite. Ich hatte keinen Bock auf Schwimmen und stellte schnell fest: Wasser, außer für die tägliche Körperpflege und fürs Wäschewaschen, löst bei mir keine Notwendigkeit für die Freizeit aus. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen und ich beendete die Schwimmerei sehr zügig. Meine Eltern verstanden das nicht: „Der Junge ist wirklich für nichts zu begeistern!“

Der Sohn eines befreundeten Ehepaares meiner Eltern war leidenschaftlicher Fußballspieler bei „Alemania 06 Haselhorst“. Fußball kannte ich nur vom Bolzplatz mit den Mauis. Warum nicht künftig organisiert und geordnet spielen. Nach mehreren Versuchen gab ich dieses Vorhaben wieder auf. Mich störten von Anfang an die „strengen Regeln“ und das ständige „Abpfeifen“ der Schiedsrichter. Immer, wenn ich ausnahmsweise im Besitz des Balls war und so richtig loslegen wollte, pfiff der „Unparteiische“ mein Spiel wegen irgendeiner Lappalie wieder ab. Mir jedenfalls kam das immer so vor, als würde das absichtlich passieren, nur weil vielleicht woanders jemand gefoult hatte. Egal warum. Das machte mir keinen Spaß! Ohne weitere Überlegungen beendete ich die „Kickerei“ endgültig und war später nur noch Zuschauer. Und wieder völlige Verständnislosigkeit bei meinen Eltern! Dann animierte mich Lutz Rauhe, einer meiner Klassenkameraden, dem Kanu-Klub in Haselhorst beizutreten. Ich dachte: „Schon wieder Wassersport, aber diesmal wenigstens auf dem Wasser“. Gespannt ging es zum Probetraining. Lutz war eine richtige Sportskanone. Im Schulsport immer vorn dabei. Ich merkte schnell, Kanu- und Kajakfahren waren seine große Leidenschaft. Auch ich fand wider erwartend Gefallen daran, zumal bis auf wenige Ausnahmen, alles auf dem Wasser und meistens jedenfalls nicht darin stattfand. Es ging in diesem Verein überhaupt sehr abwechslungsreich zu. Am Wochenende zelteten wir auf dem Vereinsgelände, anschließend die morgendliche „Gymnastik“, kurz kalt geduscht und anschließend ging es zum rustikalen Frühstück in freier Natur. Wir brachten sodann die Boote zu Wasser und paddelten dann kräftig 2 bis 3 Stunden darauf los. Vorne immer mit dabei mein Klassenkamerad Lutz. Einige Jahre später wurde er deutscher Juniorenmeister. Weitere 40 Jahre danach erkämpfte sein Sohn Ronald Rauhe im Zweier-Kajak den Olympiasieg und im Jahr 2021 noch einmal Gold im Vierer-Kajak bei der Olympiade. Unzählige Medaillen pflastern seinen sportlichen Weg bei Europa- und Weltmeisterschaften. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Unser Jugendtrainer Herr Waibel war besonders nett, mit zeitlichem Abstand betrachtet, etwas zu nett. So viel stand fest, er war schwul. Außerdem war eine leichte pädophile Neigung bei ihm unverkennbar. Dennoch konnte man sich problemlos seiner Nähe entziehen, sodass es keine nennenswerten Annäherungsversuche gab. Zweifellos waren seine fachliche Kompetenz und die effektiven Trainingsmethoden unbestritten. Das kam bei uns gut an.

Meine liebe Mutter

Meine glückliche Familie

Meine liebenswerten Großeltern

Meine Grundschule - Klasse 4b:

In der ersten Reihe: Zweiter von rechts „Anführer“ Achim, Dritter von rechts „Klein Uwe“

Links außen Uwe und rechts außen Achim

Kanu-Club Haselhorst: Uwe, ganz oben - Sportskanone Lutz, der Erste in der Reihe

2. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt

Bald sollte ich ein Schwesterchen bekommen. Meine geliebte Mutter war im 7. Monat schwanger. Unsere kleine Familie freute sich riesig auf den Nachwuchs. Ich war 11 Jahre alt und stellte mir vor, wie ich künftig meine kleine Schwester als großer Bruder im Leben begleiten und ihr zur Seite stehen würde. Diese Vorstellung löste große Freude in mir aus und machte mich schon jetzt ganz stolz. Mutter war bereits 41 und es war in jenen Zeiten wegen der Risiken in der Schwangerschaft höchste Zeit, noch mal ein Kind zu bekommen.

Es war der 22. November 1963 als John F. Kennedy, Präsident der USA in Dallas ermordet wurde. Wir waren alle furchtbar traurig, weil er doch gerade erst durch seinen Berlin-Besuch und seine legendären Worte „Ich bin ein Berliner“ in aller Munde war. Ein paar Tage später packte meine Mutter einige Sachen zusammen und fuhr mit Vater ins Krankenhaus, um dort die Geburt meiner Schwester vorzubereiten. Es sollte jetzt bald losgehen. Meine Eltern quartierten mich vorübergehend bei den Großeltern mütterlicherseits ein. Das geschah deshalb, weil mein Vater die ganze Woche seiner Arbeit nachgehen musste. Für mich eine willkommene Abwechslung, weil meine Großeltern mich immer gern verwöhnten. Berta und Bruno Stegmann hatten zwei Weltkriege überlebt und waren zu dieser Zeit schon über 40 Jahre glücklich verheiratet. Sie gehörten zu der Generation, die maßgeblich an dem Wiederaufbau des zerstörten Deutschland beteiligt war. Sie waren nicht reich, aber zweifellos finanziell gut gestellt, da mein Opa Beamter auf Lebenszeit war. Seinen Berufstitel trug er lebenslang voller stolz: „Technischer Fernmeldehauptsekretär“. Ein Titel, von dem ich schwer beeindruckt war und mit dem ich immer wieder bei meinen Schulkameraden prahlte. Oma war eine typische Hausfrau dieser Zeit. Sie musste die Kinder versorgen und ein ganzes Leben lang Kochen und Wäsche waschen. Sie hatte sich genau wie damals alle Mütter um alle Hausarbeiten zu kümmern. Indes schaffte mein Opa durch seine Arbeit das Geld heran. Entgegen den Regeln dieser Epoche steuerte Oma alle finanziellen Angelegenheiten in der Familie. Sie war eine großzügige Frau, was mir mit schöner Regelmäßigkeit zu Gute kam. Meine Mutter war nun schon über eine Woche in der Klinik und ich fragte mich, was an einer Geburt so lange dauern würde. Die Vorfreude auf mein Schwesterchen verwarf meine Ungeduld jedoch schnell. Wie jeden Tag fuhr ich auch an diesem 05. Dezember 1963 morgens mit der Straßenbahn von Hakenfelde zur Schule nach Haselhorst. „Nach Schulschluss werde ich schnell wieder zu meinen Großeltern fahren, Hausaufgaben erledigen und ab zum Treffen mit den Klassenkameraden“. Das war mein Plan! Gesagt – getan.

Ich steige nach der Schule in die Straßenbahnlinie 55 und beginne die Fahrt zu den Großeltern. Am Ohr habe ich ein kleines Transistorradio, aus dem in schlechter Tonqualität gerade der Schlager „Ich will nen Cowboy als Mann“ von Gitte tönt. Die Fahrt dauert gerade einmal 25 Minuten. Angekommen in der Streitstraße 63a in Hakenfelde, eile ich die Treppen hoch in den 2. Stock. Ich habs eilig, denn später warten die Kumpels auf mich. Schnell Essen fassen, kurz die Hausarbeiten erledigen und dann zum Treffen mit den Jungs. Ich drücke auf die Klingel. Es dauert etwas. Ich klingle Sturm. Mein Opa öffnet wortlos und mit ernster Miene die Wohnungstür. Er hat Tränen in den stark geröteten Augen. Sein Gesicht ist kreidebleich und er scheint, um 10 Jahre gealtert zu sein. Vor mir steht ein gebrochener Mann. Er macht einen Schritt seitwärts, um mich hineinzulassen, hat aber seine Hand weiterhin am Türflügel. Irgendetwas stimmt nicht! In mir ziehen dunkle Wolken auf. Ich spüre, etwas Schlimmes ist passiert. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Ich schlüpfe unter seinem Arm hindurch und stürme ins Wohnzimmer. Meine Oma kauert schluchzend in sich zusammengesunken in ihrem Sessel. Mit einem zerknüllten Taschentuch wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht. Mein Vater sitzt gesenkten Hauptes auf einem Stuhl. Ich frage: „Was ist los“. Keine Antwort. Dann nach einer Weile, einer gefühlten Ewigkeit, erhalte ich von meinem Vater die bis dahin schlimmste Nachricht meines Lebens. Mutter ist am heutigen Tag mit meiner ungeborenen Schwester verstorben. Die Todesursache wäre unklar. Vielleicht Herzversagen? Vater schließt auch etwas anderes nicht aus. Er ist durcheinander und stammelt unverständliche Worte. Mir ists egal – meine geliebte Mutter ist einfach weg. Es zerreißt mir das Herz. Die Welt steht still und in mir herrscht gähnende Leere. Mein Leben ist in seinen Grundfesten erschüttert. Ich verfalle in eine Art „Schockstarre“. Wie kann das sein? Ist das nur ein böser Traum? Ich versteh das alles nicht. Sie ist doch erst gerade 41 Jahre alt geworden.

Ich brauchte ein paar Wochen, um den Tod meiner Mutter einzuordnen. Ich war alt genug, um diesen Verlust schmerzhaft zu erleben, andererseits zu jung, um das alles zu verstehen. In diesem Alter war das für mich kaum zu verarbeiten. Eine äußerst schwere Belastung in einem jungen Leben. Heute weiß ich: Meine Kindheit war mit diesem Schicksalsschlag von einer Sekunde auf die andere vorbei. In den ersten Wochen heulte ich mir die Seele aus dem Leib. Allerdings nur, wenn ich alleine war oder allenfalls im Beisein meines Vaters oder meiner Großeltern. Die traf es besonders schwer, weil sie bereits ihre andere Tochter, die Schwester meiner Mutter, durch eine schwere Krankheit verloren hatten. Sie war erst 23 Jahre alt und starb 1948.

Früh ein Elternteil zu verlieren ist ein ganz spezieller Schmerz, den man nie wieder loswird. Auch in anderen Situationen sind es oft kurze Momente, die das ganze Leben verändern können. Ein falscher Ort, eine falsche Entscheidung oder eine falsche Bewegung und schon ist nichts mehr, wie es war. Ein verkehrtes, fehlendes oder verlorenes Puzzleteil in deinem Leben stellt plötzlich alles auf den Kopf. Es sind auch oft diese Momente, wo du mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert wirst und eine tiefere Wertschätzung dafür entwickelst. Ich lernte später diese Augenblicke zu respektieren und bin seitdem dankbar für jede weitere Chance, die mir gegeben wird. Seither ist es wichtig für mich, in schwierigen Zeiten nach Hoffnung zu suchen und die Erkenntnis zu gewinnen, dass das Leben trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen einen kostbaren Wert besitzt. Möge mir meine Zuversicht und meine Kraft noch lange erhalten bleiben, während ich immer weitergehe.

Leider unterbrach der plötzliche Tod meiner Mutter im Dezember 1963 abrupt meine gerade erst gewonnene Leidenschaft für den Kanusport. Der Ehrgeiz war mit einem Schlag vom Tisch. Mutters Tod machte mich wütend. Die ersten Zweifel an den „lieben Gott“ kamen auf. Ich griff nach jeder Ablenkung. Voller Wut im Bauch einerseits und neuer Motivation andererseits, nahm ich die sportliche Betätigung im Kanuklub 1964 wieder auf. Mein Vater begrüßte das. Beim regelmäßigen Konditionstraining tobte ich mich richtig aus. Der Deutsche Kanu Verband organisierte einmal im Jahr offizielle Waldläufe für unsere Altersgruppe. Unser intensives Training zahlte sich aus. In einer gemeinsamen Staffel trugen wir als Dreiergespann den Sieg davon. Lutz war unser Zugpferd, wie sollte es auch anders sein. Die sportlichen Anstrengungen taten mir gut und machten viel Spaß. Die Vielfalt in diesem Verein war so richtig nach meinem Geschmack und ich war mir sicher, meinen Sport gefunden zu haben. Ich irrte mich einmal mehr und unterschätzte die Macht meiner Sprunghaftigkeit. Es dauerte nicht lange, da war sie wieder: Die innere Unruhe mit der Neugier auf was Neues. Das Interesse am Kanusport ließ stetig nach. Letztlich gab ich diese Körperertüchtigung ebenfalls nach einem Jahr endgültig auf.

Zur gleichen Zeit erlangte Großvater im Alter von 65 Jahren endlich den Führerschein, nachdem er mehrmals durch die Prüfung gefallen war. Er blieb immer hartnäckig dabei, koste es, was es wolle. Es war von ihm gut gemeint und sicher eher uneigennützig. In unserer Familie hatte sonst niemand eine Fahrerlaubnis. Meine Großeltern wollten mit meinem Vater und mir möglichst oft zusammen in den Urlaub fahren. Außerdem würden künftig die Wege zum Friedhof bequemer werden, um die Gräber von ihren Töchtern und meiner mit 98 Jahren inzwischen verstorbenen Uroma zu pflegen. Schnell kauften meine Großeltern einen 59er Opel Rekord. Oma stattete das Auto sofort mit einer Klo-Rolle aus, die mit einer Strickmütze verkleidet auf der Rückablage Platz nahm. Das musste so sein, das hatten die anderen schließlich auch. Auf der Beifahrerseite am Armaturenbrett klebte sie eine kleine Plastik-Blumenvase mit einer passenden, aber ebenso hässlichen Kunstrose. Auf der Rückbank wurde eine Kuscheldecke mit zwei Sofakissen im grellen Blümchenmuster platziert. Selbst die waren eine Beleidigung für meine Augen. Sodann folgte die erste Urlaubsfahrt 1965 nach Bayern.

Es ist der Tag vor der Abreise. Am Nachmittag bereiten meine Großeltern die „große“ Reise vor. Oma packt sorgfältig die Koffer. Mein Opa ist ein Pedant und als ehemaliger Postbeamter leider obendrein Erbsenzähler und ein Prinzipienreiter. Er breitet alle benötigten Unterlagen gewissenhaft auf dem großen Esstisch im Wohnzimmer aus. Den hat er vorsichtshalber an beiden Seiten mit den dafür vorgesehenen Platten erweitert. Alle Ausweis- und Fahrzeugpapiere, Landkarten und andere Belege liegen jetzt schön parallel auf dem riesigen Tisch. Nun beginnt er in Seelenruhe alle Dokumente in zwei rote Mappen zu sortieren, wechselt akribisch noch einmal deren Platzierung und scheint nach circa 2 Stunden zufrieden mit sich zu sein. Wir müssen schließlich auf der Transitstrecke durch die DDR fahren. Alles muss griffbereit sein; man weiß ja nie. Die Vorbereitungen laufen wie geschmiert. Mir persönlich ist das zu viel des Guten. Und überhaupt, ich möchte lieber meine Ferien mit meinen Kumpels verbringen, anstatt mit Vater und Großeltern nach Bayern zu fahren. Heute Nacht verbringe ich wieder bei den Großeltern. Bevor ich zu Bett gehe, legen sie die Plätze im Auto fest. Platzkarten gibt es zwar keine, trotz alledem muss schon eine gewisse Hierarchie herrschen. Opa muss fahren, meiner Oma wird im Fond immer schlecht und wird daher den Beifahrersitz einnehmen. Meinem Vater und mir werden die hinteren Plätze zugewiesen, wobei wir uns die Seiten aussuchen können. Um zwei Uhr nachts am Reisetag ist Wecken angesagt. Koffer und Proviant ins Auto laden und jetzt schnell meinen Daddy in Haselhorst abholen. Wir sitzen alle wie geplant auf unseren Plätzen und los gehts Richtung Grenze zur DDR. Am Grenzkontrollpunkt „Dreilinden“ geht alles relativ reibungslos, obwohl eine leichte Nervosität bei meinem Opa als Fahrer während des Einreihens in die Warteschlangen nicht zu übersehen ist. Auf der Transitstrecke hält sich Opa streng an die in der DDR auf der Autobahn zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, indem er exakt 90 fährt. Oma ist das zu schnell, mein Vater hält sich raus und ich fahre gerne Auto - aber nicht so! Nach einer Trödelfahrt von über fünf Stunden, inklusive zwei kurzen Pausen, passieren wir den Kontrollpunkt Rudolphstein bei Hof nach Bayern. Weiter auf der Westautobahn. Irgendwann und irgendwo wechseln wir hinter Bayreuth auf die Bundesstraße. Eigentlich gut ausgebaut, sogar mit einem Randstreifen ausgestattet, der mit einer durchgezogenen Linie als solcher gekennzeichnet ist. Plötzlich eine Schrecksekunde: Auf der Gegenseite schert ein Pkw aus und setzt zum Überholvorgang an. Spät, extrem spät. Das Fahrzeug rast auf uns zu. Mein Vater schreit: „Bruno, rechts rüber – rechts fahren“. Bruno reagiert keineswegs und hält ungebremst hupend seine Spur. Mir rutscht das Herz in die Hose. Das gegnerische Auto schafft es gerade so und reiht sich wieder ein. Das war verdammt knapp. Mir ist klar, so schnell kann es vorbei sein. Mein Vater ist wütend: „Warum bist du nicht auf den Randstreifen gefahren?“. Opa aufgeregt: „Das darf ich nicht. Durchgezogene Linie!“ Vater schnauft: „Völlig klar, dann lieber tot.“ Oma ist kreidebleich und stumm. Jetzt herrscht totale Funkstille. Wir werden nie wieder mit Opa als Fahrer in den Urlaub fahren!

Mein Vater musste mich, mal abgesehen von der Unterstützung meiner Großeltern, seit dem Tod meiner Mutter allein erziehen. Es war keineswegs einfach für ihn. Er war berufstätig und hatte einen inzwischen aufmüpfigen Sohn in den Flegeljahren „am Hals“. Seine weitreichenden Bemühungen, alles unter einen Hut zu bringen, bekam ich zu dieser Zeit nicht auf den Schirm. Das vereinfachte seine alleinerziehende Arbeit nicht gerade. Seine ständige Angst etwas falsch zu machen, ging an mir nicht spurlos vorbei. Er fühlte sich verpflichtet, mich zu behüten. Ganz normal für ein Elternteil. Er war, vielleicht geprägt durch die Kriegsjahre überaus vorsichtig eingestellt und damit immer in großer Sorge um mein Wohlergehen und meine Entwicklung. Mein Vater war ein überaus vorsichtiger Mensch, was zwangsläufig dazu führte, die größtmögliche Kontrolle über mich haben zu wollen. Andererseits wollte er mich nicht in meiner freizügigen Entwicklung einengen. Ein schwieriges Unterfangen, zumal die Verantwortung für mich allein auf seinen Schultern lastete. Selbstverständlich führte das immer wieder zu Reibereien und ich bekam so manches Mal eine Ohrfeige, was zur damaligen Zeit nicht unüblich war. Alles in allem hatte ich trotz des Todes meiner Mutter eine behütete Kindheit. Selbstverständlich hatten auch meine Großeltern daran einen Anteil.

Auf der Grundschule sprachen mir die Lehrer eine gewisse Intelligenz nicht ab und das trotz meiner nur durchschnittlichen Leistungen. Diese Aussage inspirierte meinen Vater, mich unbedingt aufs Gymnasium schicken zu müssen. Er fühlte sich ganz klar in seinem mutigen Vorhaben durch meinen Düsseldorfer Onkel und meiner dazugehörigen Tante bestärkt. Mein Onkel war Akademiker und Direktor in der Zentrale der „Victoria Versicherungsaktiengesellschaft“. Tantchen war weniger gebildet, dafür schrecklich überkandidelt und exzentrisch. Kurz nach dem Tod meiner Mutter beschlossen sie alle einstimmig, mich in einem Privatinternat auf der Insel Scharfenberg im Tegeler See unterzubringen. Selbstverständlich wollten mein Onkel und meine Tante die hohen Kosten dafür tragen, denn sie hatten keine eigenen Kinder. „Aus dem Jungen soll doch mal was werden“: Abitur, Studium und später erfolgreich im Beruf, so war die hohe Erwartung an mich. Das Thema Internat erledigte sich dann von selbst, da ich durch die Aufnahmeprüfung fiel. Unbeschadet dessen schickten mich mein Vater und die Sponsoren aus Düsseldorf im Jahr 1965 nach Ende der sechsten Klasse, gegen die Empfehlung meiner Grundschule, auf das Freiherr-vom-Stein Gymnasium. Das war ein angesehenes, neusprachliches Gymnasium in Spandau City. Meine Meinung dazu war wenig gefragt. Aber ich ließ auch das mit mir machen. Zur Belohnung bekam ich zum 13. Geburtstag das bis dahin tollste Geschenk von meinem Vater: Das „Telefunken Magnetofon 300“, ein tragbares akkubetriebenes Tonbandgerät. Das Teil war ganz neu auf dem Markt, dazu noch recht teuer. Den meisten Jungs in meinem Alter war so etwas nicht vergönnt, daher beneideten sie mich alle darum. Mein Vater arbeitete zu dieser Zeit bei TELEFUNKEN und bekam das Gerät als Werksangestellter erheblich billiger. Meine Musik nahm ich dann meist direkt vom Radio bei den angesagten Sendern AFN, BFBS und RIAS Berlin auf. Das war damals so üblich. Manchmal überspielte ich auch gekaufte Schallplatten oder pumpte sie mir zu diesem Zweck von den Kumpels. So war ich in Sachen Musik immer auf dem Laufenden. In dieser Zeit entwickelte sich auch meine Liebe zu den Bee Gees, Beatles und den Stones. Auf jeden Fall war es für uns Kumpels ein Höllenspaß mit lauter Musik durch die Wohnanlage zu ziehen und zum Ärgernis der Anwohner mit anderen Jugendlichen auf Parkbänken herumzulungern. Darüber ärgerten sich besonders die älteren Leute und es flogen Bemerkungen wie: „Die Halbstarken sind wieder da!“ und kopfschüttelnd „Die Jugend von heute….“. Das alles juckte uns aber überhaupt nicht!

Da unsere gesamte Familie der evangelischen Kirche angehörte, war es für meinen Vater klar und im Sinne meiner verstorbenen Mutter: Ich müsse „eingesegnet“ werden. In Vorbereitung dessen, musste ich daher am Konfirmandenunterricht in der evangelischen Weihnachtskirche in Haselhorst teilnehmen. Das gehörte sich einfach so. Ich stellte das infrage. Daher hielt sich auch meine Begeisterung für diese „Tortur“ in Grenzen. So war es mehr als normal, mit meinen „Leidensgenossen“ des Öfteren der kirchlichen Unterweisung fernzubleiben. Dann zogen wir es vor, am kleinen Kanal hinter dem Gotteshaus auf einer Parkbank abzuhängen. Auch Mädchen waren dabei. Meine ersten Züge von einer Zigarette waren grässlich, aber es gehörte zum guten Ton und die anderen taten das ja auch. Bei den Mädels kam das gut an. Jetzt fühlte ich mich das erste Mal erwachsen! Meine Raucherkarriere hatte begonnen und das fand ich auch ziemlich spannend! Großer Beliebtheit erfreuten sich die Jugendpartys, die jeden zweiten Samstag im Gemeindehaus der Kirche stattfanden. Nach einem Jahr Kirchenunterricht wurde ich schließlich 1967 erfolgreich konfirmiert, was mich allerdings nicht davon abhielt, zwei Jahre später aus der Glaubensgemeinschaft auszutreten. Es kam die Zeit, da wollte ich meine sportliche „Karriere“ fortsetzen. Ich probierte es mal mit Tischtennis und trat einem Spandauer Verein bei. Das hielt wieder nur kurz an, weil die anderen für mich zu gut waren. Ich sah keine Sonne beziehungsweise keinen Ball. Wie frustrierend! Ich wusste zwar, die hatten auch mal angefangen, allerdings tröstete mich diese Tatsache nur wenig. Andere Anfänger zeigten im Gegensatz zu mir in dieser Disziplin ihren Ehrgeiz und trainierten wie wild. Ich dagegen fand: Es ist die Anstrengung nicht wert. Über einen Bekannten meines Vaters kam ich wenig später zum Karate in der stadtbekannten Karateschule Georg Brückner am Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf. Das war aufregend. Selbstverteidigung war eine coole Sache. Ich schaffte es bis zum gelben Gürtel, nach der Anfängerfarbe weiß immerhin die zweite Farbe. Das machte keinen Spaß mehr. Training adieu. Dann war bis auf Weiteres erst einmal Schluss mit „Sport“. Party hatte ab jetzt absoluten Vorrang. Beständigkeit und Ausdauer waren eben nicht mein Ding.

Unfreiwillig und schweren Herzens trat ich den Besuch des Gymnasiums an. Ich wäre viel lieber, wie einige meiner Grundschulkameraden, auf eine Realschule gegangen. Widerwillig fuhr ich auch in den ersten Tagen in die Schule. Ich war dann aber angenehm überrascht, denn in meinem neuen Umfeld gab es nette Mitschüler und gut aussehende Mitschülerinnen. In der Schule hatte inzwischen bereits bei den Mädels der Minirock Einzug gehalten. Besonders fasziniert, ja regelrecht geflasht, war ich von meiner hübschen Platznachbarin. Fanny ist blond, besticht durch strahlendblaue Augen, einer Topfigur und ist zudem noch schwer in Ordnung. Ich war das erste Mal verknallt und suchte ihre Nähe, wann immer es ging. Das schien, zumindest zeitweise, auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Eines Tages nach Schulschluss in der siebten Klasse, die anderen waren längst auf dem Weg nach Hause, war ich rein zufällig mit ihr allein im Klassenzimmer. Sie suchte etwas in ihrer eleganten Schultasche und ich hatte vom Lehrer den Auftrag bekommen, die Kreidetafel zu reinigen. Als wir das Klassenzimmer zusammen verlassen wollten, kamen wir uns ganz nahe. Da ergab sich nun mein erstes richtiges Techtelmechtel mit Küssen und anderen Zärtlichkeiten. Ich glaube wir „gingen“ dann auch zwei Wochen miteinander. Und das war es dann schon wieder. Diese erste wirkliche Annäherung machte mich neugierig. Schließlich gab es viele hübsche Mädchen auf dieser Schule. Bei der Jugend war insgesamt eine super Stimmung. Die „Swinging Sixties“ oder auch „Wilden Sechziger“, der kulturelle, politische und modische Zeitgeist, waren in vollem Gange: Aufbruchsstimmung!

Aufbruch fand sogar bei meinem Vater statt. Er plante mit mir im Sommer 1966 eine „Fernreise“, wobei dieser Begriff noch eine andere Bedeutung hatte als heute. Es sollte mit dem Flieger nach Rimini (Italien) gehen, um dann in Riccione einen dreiwöchigen Urlaub zu verbringen. Natürlich freute ich mich auf meinen ersten Flug und auf das Erlebnis Ausland. Das war in dieser Zeit was ganz Besonderes. Das Abenteuer begann für uns beim Hinflug. Wir starteten von Berlin-Tempelhof, dem damaligen Zentralflughafen von West-Berlin mit einer der zuletzt gebauten „Lockheed Super Constellation“. Dies war eine Turbo-Prop-Maschine (Offizieller Typenname: Propellerturbinenluftstrahltriebwerk-Maschine). Ich war wahnsinnig aufgeregt. Der Start war wackelig. Dennoch genoss ich ihn und war beeindruckt von dem Ausblick auf meine Stadt. Auch der Flug war etwas unruhig, wobei das bei den damaligen Flugzeugen normal war. Beim Überqueren der Alpen jedoch kamen wir in ein starkes Gewitter. Wir wurden kräftig durchgeschüttelt und fielen von einem Luftloch in das nächste. Weder mein Vater noch ich ließen uns unsere Ängste anmerken. Er tat das sicherlich, um mich nicht zu beunruhigen, und ich nicht, weil ich mit 14 Lenzen ja schon „groß und stark“ war. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei. Alles ging gut! Außer einer für unseren Geschmack etwas harten Landung in Rimini war das ein tolles erstes Flugerlebnis. Vom Flughafen Rimini ging es mit dem Bus direkt in unseren Urlaubsort Riccione. Uns erwartete strahlender Sonnenschein, 30 Grad im Schatten, weißer Strand, und ein blaues klares Mittelmeer. Am frühen Abend musste ich dringend erst einmal die Partytermine für Jugendliche im Hotel herausfinden. Die fanden nur einmal in der Woche mittwochs statt. Pech! Wir waren am Donnerstag angereist. Ich drängte meinen alten Herrn, außerhalb der Hotelanlage nach anderen Möglichkeiten suchen zu dürfen. Er stellte jedoch klar: „Keine Party außerhalb des Hotels im Ausland für einen Jungen meines Alters. Das ist zu gefährlich; basta“. Was immer er unter „gefährlich“ verstand, ich musste das akzeptieren und auf den nächsten Mittwoch warten. Ich tröstete mich mit Schwimmen und Strandspielen zusammen mit anderen Jugendlichen, ohne mich völlig der Kontrolle meines alten Herrn entziehen zu können. Mit ihm musste ich alle zwei Tage komische, uninteressante Orte erkunden und Spaziergänge im Hinterland bewältigen. Aber als Entschädigung durfte ich immerhin mit ihm irgendwo lecker Pizza essen gehen. Dann war rechtzeitig Bettruhe angesagt, damit am nächsten Morgen alles wieder von vorne losgehen konnte. Das war überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Sicher, mein Vater meinte es gut und ließ mir auch in diesem Urlaub einiges zu Gute kommen: Eis essen, Fahrrad mieten und ein wenig Shoppen. Dennoch, ich vermisste meine Kumpels.

Der dreiwöchige Urlaub war zu Ende und ich widmete mich nach der Rückkehr wieder den Dingen im Leben, die mir wichtig waren. In den nächsten zwei Jahren drückte ich mich erfolgreich mit meinem Vater in den Urlaub zu fahren. Allerdings stand 1969 eine Reise nach Jugoslawien auf die Insel Rab an. Daran kam ich nicht vorbei. Inzwischen 17 Jahre alt, versprach er mir, es würde die letzte Reise mit ihm sein, wenn ich es so wünschte. Ich schlug ein, da ich künftig gern mit meinesgleichen reisen wollte. Rosige Aussichten! Ein unvergessliches Datum im Zusammenhang mit unserer Reise war der 21. Juli 1969, weil in den frühen Morgenstunden MEZ die erste Mondlandung stattfand. Diese sahen wir live auf unserem Schwarz-Weiß-Fernseher und dann fuhren wir zum Flughafen. Zuerst gings nach München, dann weiter mit dem Zug nach Rijeka und anschließend mit der Fähre auf die Insel Rab. Einiges war deutlich angenehmer geworden, da ich mittlerweile um drei Jahre gereift war und die Dinge mit neuen Augen betrachtete. In unserer Pension gab es eine Familie aus NRW mit einer süßen Tochter in meinem Alter. Dadurch wurde meine Urlaubsstimmung noch besser. Ich verbrachte fast die ganze Zeit mit Carmen. Flirten, Küssen, Anfassen und dann zum Ende der Ferien auch mein erster Sex überhaupt. Wir lernten auch andere Urlauber auf Rab kennen, erkundeten die Gegend, gingen schwimmen und hatten eine Menge Spaß. Zum Ende des Urlaubs trat ich im Wasser an der felsigen Küste auf einen Seeigel, dessen Stachel sich in meine Ferse bohrte und anschließend abbrach. Alle Empfehlungen der Erwachsenen, besser Badeschuhe zu tragen, hatte ich vorher aus falschem Stolz in den Wind geschlagen. Wieder eine Erfahrung mehr. Ein ortsansässiger Arzt behandelte die Wunde lediglich oberflächlich und ich humpelte die letzten beiden Tage mit einem Verband durch die Gegend. Der Urlaub war gelaufen. An unserem Abreisetag tauschten wir alle unsere Adressen und falls vorhanden die Telefonnummern aus. In den meisten Fällen verliefen solche Kontakte ohnehin im Sande. Mit dieser mir bereits bekannten „Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn – Erfahrung“, reisten wir wieder nach Berlin zurück. Auch in diesem Fall war es genauso. Carmen und ich schrieben uns noch zwei bis drei Mal, dann hatten wir uns vergessen. In der Tat war das wirklich die letzte Urlaubsreise mit meinem Vater. Ich hatte die Ferien genossen und war sogar etwas wehmütig.

1967 Freiherr-vom-Stein Gymnasium: Klasse 9s

Ich bin vorne der Dritte von rechts

3. Jetzt geht die Post ab

Im Laufe der nächsten Jahre entzogen wir uns zunehmend der bis dahin konservativen Lebensweise unserer Eltern. Beatmusik bestimmte unseren Lifestyle. Man sah überall Miniröcke bei den Mädchen und Frauen, Schlaghosen, Plateauschuhe und schrille Farben auch bei den Jungs. Die kurzen Röcke waren auch bei jenen Frauen beliebt, die für unseren Geschmack besser bei Hosen geblieben wären. Wir waren Heranwachsende, die gerade ihre nachpubertäre Sturm- und Drang-Zeit erlebten. Unsere Suche nach persönlicher Entfaltung, Individualität und Selbstverwirklichung passte in die Zeit. Der neue Lebensgeist rollte in den Siebzigern wie eine Monsterwelle auf uns zu. Wir strotzten vor Selbstbewusstsein und bekamen eine bis dahin nicht gekannte lockere Haltung zur Sexualität. Wir fühlten uns unsterblich, als würden wir mit 200 Sachen in eine Sackgasse fahren und nichts könnte uns passieren. Unsere Freiheit schien grenzenlos. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es jemals anders sein würde.

Die Zeit der Kirchendisco war endgültig vorbei und wir suchten und fanden neue „Herausforderungen“. Ganz in der Nähe unserer Schule befanden sich zwei weitere Schulen: das Lilly–Braun-Gymnasium und das Kant-Gymnasium. Wir lernten massenweise neue Leute kennen. Viele Schulkameraden hatten reiche Eltern, die standesgemäß im Raum Gatow, Kladow und Glienicke ihre Einfamilienhäuser bewohnten. Partykeller waren dort keine Ausnahme. An jedem Wochenende fanden irgendwo Feten statt. Ich musste überall dabei sein. Es wäre fatal gewesen, hätte ich am Ende irgendetwas versäumt und mir von den anderen das Entgangene erzählen lassen müssen. Dann hätte ich auf einer Party auch nicht die kleine Susanne Uhlen kennengelernt. Wir quatschten und flirteten ein wenig. Zu einer richtigen Annäherung kam es aber nicht. Sie ist drei Jahre jünger als ich und schon ein kleiner Schauspielstar: Unter Jugendlichen bekannt geworden ist sie durch die ZDF-Fernsehserie „Till der Junge von nebenan“. Hier spielte sie die kleine Britta neben Hans-Joachim Bohm als Till und Ilja Richter als „Lackaffe“ Albert. Wir begegneten uns noch das eine oder andere Mal und verloren uns dann aus den Augen. Wie ich erfuhr, brannte sie ein Jahr später nach Schottland durch und heiratete in Gretna Green einen Studenten. Diese Ehe wurde dann von ihrer Mutter Gisela Uhlen annulliert.

Wir ließen es krachen: Partys, Mädchen, Autoscooter-Fahren auf den Rummelplätzen und Zocken in der Spielhalle. Hier durften wir in unserem Alter lediglich am Kickertisch und Flipperautomaten spielen. Da wir uns mit der „Aufsicht“, einem älteren Herrn, besonders gut verstanden, zockten wir so manches Mal ungestört am Geldautomaten. Inzwischen konsumierten wir den ersten Alkohol und später wurde auch mal gekifft. Dem Kiffen konnte ich nicht so viel abgewinnen, so blieb ich dann bei Bier und Zigaretten. Später gönnte ich mir gern einen Futschi (Weinbrand / Cola) oder ein Schnäpschen. Als leidenschaftlicher Nichttänzer führte das ein oder andere alkoholische Getränk dann zu einer gewissen Leichtfüßigkeit. Durch das Tanzen erhöhten sich die Chancen bei den Mädchen kolossal. Sie tanzten sehr gern, während wir Jungs lieber wichtige Gesichter machten, rumblödelten und lästerten. Unser Tatendrang war unersättlich. Angesagt waren auch die Events am Wochenende in den Jugendklubs. „Swing Point“ in Spandau, dem „Pop Inn“ in Steglitz und dem „Snoopy“ in Reinickendorf. Später verkehrten wir regelmäßig im „Silver Wings Club“, dem angesagten Veranstaltungsort für Livemusik der US-Armee im Flughafen Tempelhof, wo man nur mit harten US-Dollars bezahlen konnte. Das war für uns eine besondere Attraktion. Wir hatten Spaß ohne Ende. Die Getränkepreise waren überall moderat. Dennoch war am Ende des Taschengelds oft noch reichlich Monat übrig. Meine Kumpels und ich beschlossen in den längeren Ferien im Spandauer Forst einen Job bei den Waldarbeitern als Gehilfen, besser gesagt als Handlanger anzunehmen. Dafür bekamen wir fürstliche 3,25 DM die Stunde. Für unsere Verhältnisse war das ein guter Lohn. Wir mussten schließlich unsere Partys und unsere Zockerei finanzieren. Außerdem wollten wir so schnell wie möglich den Führerschein machen. Dafür musste ich kräftig sparen. Den „Lappen“ erhielt man zwar erst mit 18, doch mit der finanziellen Vorbereitung würde ich unbedingt jetzt beginnen. Mein Sparplan sollte Priorität haben. Dafür war ich bereit zusätzlich im Lebensmittelhandel als Lagerhelfer zu arbeiten, wenn es im Wald nichts zu tun gab. Mein Sparbuch jedoch unterlag großen Schwankungen, da ja das Vergnügen finanziert werden musste. Konsequentes Sparen bekam ich nie richtig hin. Solche Dinge beunruhigten mich nicht sonderlich. Irgendwie hatte ich bisher alles hinbekommen. Ich war immer auf Entdeckungsreise. Mein enger Freundeskreis teilte meine Neugierde und mein Interesse an den schönen Dingen des Lebens. Für meine Kumpels und mich waren Party- und Discobesuche und die anderen Freizeitbeschäftigungen lebenswichtig. In dieser Zeit standen Abenteuer, Nervenkitzel und Spaßfaktor eindeutig im Vordergrund und wir waren ständig auf der Suche danach.

Einer meiner Klassenkameraden, ich nenne ihn hier mal „Funki“, hatte ein besonders eigenwilliges Hobby, welches eine Zeit lang mächtig Eindruck auf mich machte. Er erfreute sich zu Hause in seinem Zimmer eines getunten Radiogeräts. Damals war es möglich, mit einem kleinen Eingriff das Frequenzband zu verschieben. Dann konnte er sowohl den Polizeifunk als auch den Feuerwehrfunk abhören. Die Funkwagen im Spandauer Raum hießen „Berta-Wagen“, die zudem individuell mit einer entsprechenden Kennnummer versehen waren. Die Einsätze der Feuerwehr konnte er im „Florian-Funk-Gebiet“ mithören und verfolgen. Der Clou war: Bei einem interessanten Ereignis innerhalb Spandaus, welches über den „Äther“ gemeldet wurde, schwang er sich auf sein Fahrrad, später dann auf seinen kleinen Motorroller und fuhr zum gemeldeten Einsatzort. Nicht selten war er zeitgleich mit den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr vor Ort. Bei Großereignissen, wie schweren Unfällen oder Feuerausbrüchen, dokumentierte er alles in einem kleinen Heft. Wenn es ihm möglich war, machte er Fotos vom Geschehen. Er meldete die Ereignisse inklusive seiner Aufnahmen den lokalen Tageszeitungen und kassierte dafür ein Honorar. Ein lukratives Geschäft, denn er brauchte nicht wie ich im Wald oder im Lager arbeiten, um sein Taschengeld aufzubessern. Ich fand das so interessant und spannend, dass ich ihn oft bei seinen „Einsätzen“ begleitete. Eine astreine Abwechslung, bei der auch ab und zu für mich´ne Mark abfiel, oder eben`ne Currywurst bei unserem Lieblingsimbiss.

„Hörnie“ besuchte die gleiche Klasse wie ich. Er wohnte in Kladow und spielte schon als Leadsänger in einer Band. Die hieß „Awful“ und wurde später in „Taxman“ umbenannt. Das war auch gut so, denn die Musik dieser Jungs war alles andere als „schrecklich“. Die Band trat an vielen Wochenenden in einem Gatower Clubhaus auf. Die Besuche dort waren für uns eine Selbstverständlichkeit, denn wir durften die Auftritte auf keinen Fall versäumen. Wir kannten uns dort wirklich alle. Und die Hardliner blieben immer so lange, bis das Licht ausging. „Taxman“ hatte seinen Probenraum unweit von meinem zu Hause in Haselhorst. Skurril daran war, die unmittelbare Nähe zur Mau-Mau-Siedlung. Eine mir nicht gerade unbekannte Gegend. Ich war häufig bei den Proben der Band dabei. Hörnie hatte eine begnadete Stimme und war zweifellos das Zugpferd der Gruppe. Besonders beeindruckt war ich von der Cover-Version und Performance des Songs „Dizzy“ von Tommy Roe. Bei den Proben standen 10 bis 20 junge Leute auf der Straße und lauschten der Musik. Die Mädchen himmelten meinen Klassenkameraden Hörnie regelrecht an, der im 1. Stock des Hauses auf dem Fensterbrett saß und seine Songs probte. Das mitzuerleben, war für mich immer wieder ein kleines Highlight.

Aber noch stärker als gute Musik zu hören, war mein Interesse an Autos. Bei Richy, einem anderen Mitschüler, bekam ich die Möglichkeit mit einem richtigen Auto das Fahren zu lernen. Er war der Sohn einer Unternehmerfamilie in Spandau. Seine Eltern lasen ihm alle Wünsche von den Augen ab und erfüllten diese zumeist. Er war einer der Schüler, die als Erste mit einem Moped zur Schule kamen. Die Eltern besaßen ein Firmengrundstück mit Lagerhäusern mitten im Wohngebiet. Diese flachen Gebäude waren komplett mit einem einspurigen, unbefestigten Weg umgeben. Das war eine Art Feldweg, der von den Firmenfahrzeugen für den Transport von Waren genutzt wurde. Schnell erkannte mein Klassenkamerad die Möglichkeit, hier auf dem Gelände ohne Führerschein Auto zu fahren. Ein Pkw musste her. Seine Eltern waren schnell überredet und kauften prompt einen alten, nicht angemeldeten Ford Taunus. Äußerlich eine totale Schrottkarre. Aber er fuhr, wenn auch unter Inkaufnahme eines hohen Geräuschpegels, einer mega Abgasentwicklung und dem Qualmausstoß einer Dampflok. Aus dem Nutzweg für Lieferfahrzeuge des Unternehmens wurde nach Betriebsschluss ein rechteckiger Rennkurs von etwa 300 Metern Länge. Fortan drehte Richy mit diesem Vehikel nach Schulschluss seine Runden. Ein echtes Highlight, welches er selbstverständlich umgehend seinen engsten Kameraden vorführen musste. Wir standen wie bei einem Motocross-Rennen am Rand und bewunderten fasziniert die Fahrkünste von Richy. Er „raste“ mit diesem lauten, qualmenden und klappernden Vehikel in Rennmanier über die „Sandpiste“. Vollkommen eingesandet klatschten wir nach dieser grandiosen Vorführung Beifall. Jeder von uns durfte danach einmal ein paar Runden drehen. Selbstverständlich zunächst langsam und vorsichtig. Ich war an der Reihe, aber ein Sitzriese war ich nicht. Mit ein oder zwei Kissen unterm Hintern gings los. Meine Fahrkünste waren begrenzt, aber es wurde von Runde zu Runde besser. Die Lenkung des Autos war ok und die Bremsen funktionierten ebenfalls einigermaßen. Ob bei diesem Ungeheuer überhaupt Stoßdämpfer vorhanden waren, konnte ich nicht beurteilen. So lernte ich bereits mit 16 Lenzen Autofahren. Verkehrszeichen gab es zwar keine und waren erst einmal auch völlig unwichtig. Es war ein Riesengaudi mit Drifteinlagen auf dem „Manövergelände“. Mir war ohnehin schleierhaft, warum die Anwohner diesen Lärm, Qualm und Dreck erduldeten. Wahrscheinlich konnten sie es anfangs nicht so recht fassen, was da geschah. Nach wenigen Wochen mehrten sich dann die Beschwerden der Anwohner. Es folgten Polizeieinsätze und es hagelte Anzeigen. Dann war Schluss mit lustig. Es fanden keine Rennen mehr statt, der Ford musste in die Schrottpresse und wir waren um ein Vergnügen ärmer.

Die Schule, mit ihren Lernzwängen und den verknöcherten Lehrern, war für mich nie ein Vergnügen. Zusätzlich zum Druck der Lehrer kamen noch die Fächer, die ich regelrecht als abstoßend empfand. Dazu gehörten ohne Zweifel Latein und Mathematik. Hier lagen auch meine größten Schwächen. Meine unterirdischen Zensuren in diesen beiden Fächern blieben auch meinem Vater nicht verborgen. Der verurteilte mich zum Nachhilfeunterricht in Mathe an zwei Tagen in der Woche. Zum Glück hatte er für Latein keinen entsprechenden Nachhilfelehrer gefunden. Ein Ingenieurstudent namens Patrick im Hause meiner Großeltern sollte mich in Mathe auf Trab bringen. Eine gewaltige Aufgabe für ihn. Aber er schaffte es zumindest, mir die groben Zusammenhänge in der Mathematik beizubringen. Riesigen Spaß machten mir allerdings die gelegentlichen Spritztouren mit seinem ALFA Romeo Giulia. Latein hatte ich schon in der 8. Klasse gedanklich aufgegeben. In der 9. Klasse war es dann so weit. Sitzenbleiben und die Wiederholung des Ganzen war angesagt. Das war die Folge meines Desinteresses und dem fehlenden Ehrgeiz eine tote Sprache zu erlernen. In Partys und anderen Vergnüglichkeiten steckte zweifelsfrei viel mehr Leben drin.

Mein Klassenkamerad und „Rallye-Kumpel“ Richy befand sich inzwischen in der 10. Klasse, während ich in der Neunten noch eine Ehrenrunde drehen durfte. Richy und ich begegneten uns eines Tages im Treppenhaus des Schulgebäudes beim Wechsel der Klassen zum Chemiesaal. An jenem Tag kam er mit seinen Klassenkameraden gerade aus dem besagten Chemiesaal, wo der Lehrer Herr Lemke wieder sein „Unwesen“ getrieben hatte. Der war nicht sonderlich beliebt bei den Schülern, weil er ein verdammt komischer Kauz und ein unfreundlicher, respektloser Zeitgenosse war. Er zeigte im Unterricht weder Einfühlungsvermögen noch Anerkennung für uns Schüler. Bei seinem diktatorischen Unterrichtsstil fehlte lediglich die körperliche Züchtigung der Schüler. Richy hatte von ihm gerade eine schlechte Note bekommen, denn er wirkte sichtlich und hörbar verärgert darüber. Er fühlte sich von Lemke ungerecht behandelt und war total aufgeladen: Auf der Schultreppe rief er mir zu, ich solle dem bescheuerten Chemielehrer einen schönen Gruß von ihm bestellen, er wäre ein Vollidiot! Auf meine Nachfrage, ob es sein Ernst wäre, antwortete er mit einem schlichten „Ja, na klar!“ So ging ich in den Chemiesaal, wo Lehrer Lemke schon auf uns wartete, um mit dem Unterricht zu beginnen. Im Beisein meiner Klassenkameraden lief ich auf ihn zu und überbrachte meine Nachricht: „Guten Tag Herr Lemke, ich soll Sie schön von Richy grüßen und Ihnen ausrichten: Sie sind ein Vollidiot!“ Diese Bestellung verfügte über eine hohe Explosionskraft. Lemke lief sofort puterrot im Gesicht an, hielt einen Augenblick inne und raunte dann wütend: „Das hat selbstverständlich noch Konsequenzen. Setzen Sie sich, Leschinsky!“ Nach der nächsten großen Pause zeigte unsere Aktion dann Wirkung. Wir wurden zum Rapport beim Schuldirektor beordert. Die Täter Richy und Leschinsky saßen als Angeklagte dicht nebeneinander auf Stühlen, während das Opfer Lemke in einem bequemen Sessel etwas abseits von uns Platz genommen hatte. Nachdem wir uns den minutenlangen Vortrag des Direktors angehört hatten, bekamen wir beide einen offiziellen strengen Verweis und wurden aufgefordert, uns in aller Form beim Opfer zu entschuldigen. Diese Bitte konnten wir nicht ausschlagen und folgten ihr sofort, um einen Ausschluss von der Schule zu vermeiden. Unsere Darbietung hatte sich erwartungsgemäß in der gesamten Schule herumgesprochen und Lemke wurde nun noch mehr zum Gespött der Schülerschaft. Die Folge dieser Aktion waren Repressalien gegen Richy und mich und immer wieder schlechte Benotungen unserer Leistung. Das nahmen wir so hin, da Chemie ohnehin nicht unser Lieblingsfach war. Gleichzeitig stieg unsere Anerkennung bei den Mitschülern enorm.

Die Wiederholung der neunten Klasse sollte für uns Sitzenbleiber ein Leichtes sein, da wir den Lehrstoff bereits kannten. So schafften wir das Klassenziel im zweiten Anlauf und wurden in die 10. Klasse versetzt. Hier ging es im Laufe des Schuljahres wieder bergab. Die Lehrer rieten uns, die Schule zu verlassen, da ein Abi bei diesen Leistungen in weite Ferne gerückt wäre. Die Schulleitung köderte uns dann damit, uns ein achtbares Abgangszeugnis ausstellen zu wollen. Das Lehrergremium begnadigte mich zu diesem Zweck in den Fächern Latein und Chemie. Meine Zensuren fielen in diesen Fächern besser aus und ich könnte die Schule mit dem „kleinen Latinum“ und dem Abschluss der „Mittleren Reife“ verlassen.

Noch bevor das Gymnasium der Vergangenheit angehörte, kamen Fanny und ich uns wieder näher. Wir hatten dann endlich Sex, was ein würdiges Trostpflaster für mein schulisches „Versagen“ war. Ein Deja Vu ereilte mich, da dieses Ereignis ausgerechnet mit meiner langen Wunschkandidatin aus meiner Klasse stattfand. Die konnte ihre Erfahrung in dieser Hinsicht bereits mit einem Typen aus der 11. Klasse vorweisen. Es war ein schönes Abenteuer mit Fanny. Danach hatten wir uns aus den Augen verloren. Aber da waren noch ein paar andere Mädchen, die mein Interesse weckten. Außer der üblichen Knutscherei oder allenfalls ein bisschen Kuschelsex passierte meist nicht viel. Die Mädchen in meinem Alter machten ihre sexuellen Erfahrungen lieber mit den älteren Schülern oder Studenten.

Kein Problem ich hatte Zeit und konnte weiter suchen. Ich wollte so oder so mit meinen Verpflichtungen in der Zukunft, wie immer die auch aussehen würde, verantwortungsvoller umgehen. Am Wochenende sollte es dann aber wie üblich auf die Piste gehen. Das Vergnügen in der Freizeit wäre der Ausgleich für meine „Anstrengungen“ im Alltag und durfte nicht zu kurz kommen.