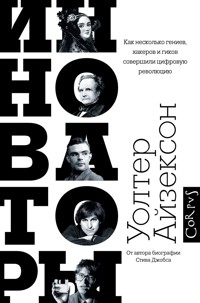

Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию E-Book

Уолтер Айзексон

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Corpus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Russisch

После ставшей мировым бестселлером биографии Стива Джобса Айзексон написал о людях, благодаря которым появились компьютеры и интернет. Это история о разных этапах цифровой революции, о том, как добиваться того, чтобы мечты претворялись в жизнь. Начинается она с сороковых годов XIX века, с Ады Лавлейс, первой нащупавшей принципы компьютерного программирования. А дальше следует рассказ о тех, без кого не было бы ни компьютеров, ни интернета, — о Вэниваре Буше, Алане Тьюринге, Билле Гейтсе, Стиве Возняке, Стиве Джобсе и Ларри Пейдже.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 885

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Уолтер Айзексон Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию

Walter Isaacson

The Innovators

How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution

Перевод с английского Инны Кагановой, Татьяны Лисовской и Ольги Храмцовой

Издание осуществлено при поддержке Политехнического музея

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Walter Isaacson, 2014

Вступление Как возникла эта книга

Компьютер и интернет являются одними из самых важных изобретений нашего времени, но мало кто знает о том, кто их создал. Если бы они появились в результате магических манипуляций изобретателя-одиночки, производимых им на чердаке или в гараже, то самого изобретателя причислили бы к пантеону наряду с Эдисоном, Беллом и Морзе. Подобные истории любят рассказывать таблоиды и помещают портреты этих гениев на обложках. Но большинство изобретений цифровой эпохи появились не в результате озарения одиночек, а явились плодами совместных усилий. В их создании участвовало множество замечательных людей, некоторые из них были талантливы, попадались даже гении. Это история о настоящих первопроходцах, хакерах, изобретателях и предпринимателях, о том, кто они, как работала их мысль. Это также рассказ об их сотрудничестве и о том, почему их способность работать в команде еще больше усиливала их творческую активность.

Рассказ об их коллективной работе является важным, поскольку мы нечасто обращаем внимание на то, насколько важна для появления новаторских решений способность к такой работе. Есть тысячи книг, в которых мы – биографы – изображаем этих людей одинокими изобретателями и даже мифологизируем их. Я сам это делал несколько раз. Поиск по словосочетанию “человек, который изобрел” на Amazon дает ссылки на 1860 книг. Но гораздо меньше рассказов о коллективном творчестве, которые на самом деле более важны для понимания того, как происходила нынешняя технологическая революция. И эта тема, возможно, еще интереснее.

Мы сейчас так много говорим об инновациях, что это слово стало штампом и утратило первоначальный смысл. И в этой книге я поставил себе задачу рассказать о том, как на самом деле возникают инновации. Каким образом самые креативные инноваторы нашего времени смогли превратить безумные идеи в реальность? Я сосредоточусь примерно на дюжине самых значительных прорывов, совершенных в цифровую эпоху, и на людях, их совершивших. Какие факторы обусловили эти творческие прорывы? Какие навыки оказались наиболее полезными? Как они соперничали и сотрудничали? Почему одни преуспели, а другие потерпели неудачу?

Я также изучал социальную и культурную среду, которая обеспечивает атмосферу, способствующую появлению инноваций. При зарождении цифровой эры эта атмосфера поддерживалась с помощью благоприятной для исследований экосистемы, обеспечиваемой государственными дотациями и функционирующей в рамках сотрудничества военно-промышленного и научного комплексов. Наряду с этим существовал свободный союз общественных организаций, хиппи с их общинным сознанием, любителей – самоучек и доморощенных хакеров, большинство из которых с недоверием относились к централизованному регулированию.

Историю можно написать, делая акцент на любом из этих факторов. Примером может служить изобретение в IBM первого большого электромеханического компьютера Mark I /Harvard. Одна из его разработчиков, Грейс Хоппер, написала историю, которая рассказывала об основном создателе машины – Говарде Айкене. Компания IBM написала альтернативную историю, в которой рассказывалось о том, какой вклад внесли команды безымянных инженеров в усовершенствование машины, от изобретения счетчиков до разработки механизмов подачи перфокарт.

Вообще говоря, вопрос о том, на чем нужно делать акцент – на роли личности или, напротив, на социокультурных условиях, уже давно был предметом спора. В середине XIX века Томас Карлейль заявил, что “история мира есть не что иное, как биографии великих людей”, а Герберт Спенсер возразил ему, выступив с теорией, подчеркивающей роль социальных сил. Ученые и участники событий часто рассматривают это соотношение по-разному. “Как профессор я, как правило, думаю об истории, вершащейся безличными силами, – сказал Генри Киссинджер журналистам во время одной из своих ближневосточных челночных миссий в 1970 году. – Но на практике вы видите, как меняет процесс личность”1. Когда речь заходит об инновациях цифровой эры, вы видите, что, как и в деле умиротворения Ближнего Востока, в игру вступают различные личные мотивы и социокультурные силы, и в этой книге я пытался увязать их друг с другом.

Интернет первоначально создавался для того, чтобы облегчить сотрудничество. Напротив, персональные компьютеры, особенно те, которые предназначены для использования в домашних условиях, были разработаны в качестве инструментов для индивидуального творчества. Более десяти лет, с начала 1970-х годов, развитие сетей и домашних компьютеров происходило независимо друг от друга. К концу 1980-х годов, с появлением модемов, онлайн-сервисов и всемирной сети, эти направления, наконец, сошлись. Так же как объединение парового двигателя с хитроумными механизмами привело к промышленной революции, сочетание компьютера и распределенных сетей привело к цифровой революции, что позволило любому пользователю создавать, распространять и получать любую информацию в любом месте.

Историки науки остерегаются называть периоды великих перемен революциями, потому что предпочитают считать прогресс эволюционным. Первое предложение книги гарвардского профессора Стивена Шапина об этом периоде звучит парадоксально: “Не было никакой научной революции, и эта книга о ней”. Один из методов, который использует Шапин, чтобы разрешить этот полушутливый парадокс, состоит в том, чтобы обратить наше внимание на то, как ключевые игроки того периода “дружно объясняли нам”, что они были частью революции. “Наше чувство радикального изменения на самом деле в основном сформировано ими”2.

Точно так же большинство из нас сегодня ощущает, что достижения в цифровой области за последние полвека трансформируют, возможно, даже революционизируют наш образ жизни. Помню волнение, которое вызывал каждый новый прорыв. Мои отец и дядя были инженерами-электриками, и, как многие персонажи этой книги, я вырос в квартире, где в подвальной мастерской были свалены монтажные платы, которые нужно было паять, радио, которое нужно починить, электронные лампы, которые должны быть протестированы, и коробки транзисторов и резисторов, которые нужно рассортировать и пустить в работу. Как любитель электронных устройств, которому нравилась продукция компании Heath и любительские радиоприемники ((WAJTP), я помню время, когда электронные лампы уступили место транзисторам. В колледже я научился программированию с использованием перфокарт и вспоминаю момент, когда на смену кошмарной процедуре обработки данных в пакетном режиме пришло вызвавшее бурный восторг интерактивное взаимодействие. В 1980-м я приходил в возбуждение от того шума и скрежета, который издавали модемы, открывшие нам странное и волшебное царство онлайн-сервисов и досок объявлений, а в начале 1990-х годов я помогал организовать цифровые отделы в корпорациях Time и Time Warner, в которых был запущен новый Интернет и сервисы широкополосного Интернета. Как сказал поэт Вордсворт об энтузиастах, которые присутствовали при начале Великой французской революции, “блаженством было дожить до рассвета”.

Я начал работу над этой книгой более десяти лет назад. Она выросла из моего увлечения достижениями цифровой эпохи, свидетелем которых я оказался, а также из работы над биографией Бенджамина Франклина – новатора, изобретателя, издателя, организатора первой почтовой службы, собирателя всяческой информации и предпринимателя. Я хотел отойти от биографического жанра, в котором, как правило, описывается роль замечательных людей, и снова написать книгу, похожую на книгу “Мудрецы” (созданную мной в соавторстве с коллегой) о творческой группе из шести друзей, формировавших политику Америки в период холодной войны. Поначалу я собирался сосредоточиться на рассказе о командах, придумавших интернет. Но когда я брал интервью у Билла Гейтса, он убедил меня, что одновременное появление интернета и персонального компьютера сделало историю более многогранной. В начале 2009 года я положил эту рукопись в стол и начал работать над биографией Стива Джобса. Но его история укрепила мой интерес к тому, как переплелось развитие интернета и компьютеров, поэтому, как только я закончил ту книгу, я вернулся к работе над рассказом об инноваторах цифровой эры.

Протоколы интернета были разработаны на основе независимого сотрудничества, и результирующая система встроила в свой генетический код приверженность такому сотрудничеству. Возможность создавать и передавать информацию предоставляется каждому из узлов, и любая попытка ввести контроль или иерархию обречена на неудачу, поскольку контроль может быть обойден. Не впадая в телеологические ошибки, то есть не приписывая технологии намерения и не персонифицируя ее, мы можем утверждать, что система открытых сетей, к которым подключены компьютеры, управляемые пользователями, сделала примерно то же, что сделал печатный станок, отобрав контроль над распространением информации у цензоров, властей и учреждений, которые нанимали писарей и переписчиков. Обычным людям стало легче создавать контент и обмениваться им.

В цифровую эпоху сотрудничество возникало не только среди сверстников, но также между поколениями: идеи были переданы от одной когорты инноваторов к следующей. В процессе исследования я сделал еще один вывод: пользователи все время старались приспособить цифровые новшества для создания коммуникаций и инфраструктуры для социальных сетей. Я также заинтересовался тем, почему попытки создания искусственного интеллекта – машин, которые сами думают, – неизменно оказывались менее плодотворными, чем организация партнерства или симбиоза между людьми и машинами. Другими словами, оказалось, что характерное для цифровой эпохи совместное творчество включает сотрудничество между людьми и машинами.

Наконец, я был поражен тем, что в цифровую эпоху истинную творческую активность часто проявляли люди, в которых соединялась любовь к науке и искусству и которые считали, что красота важна. Когда я приступил к работе над биографией Джобса, он мне сказал: “Я в детстве всегда думал, что я – гуманитарный человек, но мне понравилась электроника. Затем я прочитал, что один из моих героев – Эдвин Лэнд из корпорации Polaroid – говорил о роли людей, которые смогли работать на пересечении гуманитарных и естественных наук, и я решил, что это именно та область, в которой я хотел бы что-то сделать”. Люди, ощущавшие себя свободно на этом перекрестке гуманитарных наук и технологии, сделали возможным создание симбиоза человека и машины, который и лег в основу этой истории.

Как и многие черты цифровой эпохи, мысль о том, что инновации рождаются там, где встречаются искусство и наука, не нова. К примеру, Леонардо да Винчи был творческой личностью, которая расцвела на пересечении гуманитарных и естественных наук. Или Эйнштейн, когда заходил в тупик в работе над общей теорией относительности, вытаскивал свою скрипку и играл Моцарта до тех пор, пока не начинал чувствовать то, что он называл гармонией сфер.

Если речь идет о компьютерах, нужно упомянуть еще одну историческую личность, которая не так хорошо известна, но в которой тоже сочетались любовь к науке и искусству. Как и ее знаменитый отец, она ощущала романтику поэзии. В отличие от него, она еще видела романтику в математике и технике. И именно с нее начинается наша история.

Ада, графиня Лавлейс (1815–1852), портрет написан Сарой Карпентер в 1836 г

Лорд Байрон (1788–1824) – отец Ады – в албанском платье, портрет написан Томасом Филлипсом в 1835 г.

Чарльз Бэббидж (1791–1871), фотография сделана ок. 1837 г.

Глава 1 Ада, графиня Лавлейс

Поэтическая наука

В мае 1833 года, когда Аде Байрон исполнилось семнадцать, ее и других молодых женщин представили британскому королевскому двору. Члены семьи были обеспокоены тем, что, учитывая ее нервозность и независимый характер, она поведет себя неподобающе. В конце концов все прошло благополучно, и, как выразилась ее мать, она вела себя “сносно”. Среди тех, кого Ада встретила в тот вечер, были герцог Веллингтон, чья манера прямолинейно выражаться ее восхитила, и семидесятидевятилетний французский посол Талейран, которого она потом назвала “старой обезьяной”1.

Единственный законный ребенок поэта лорда Байрона, Ада унаследовала романтический дух отца, который мать пыталась приглушить, обучая ее математике. Вследствие этих разнонаправленных влияний в Аде развилась любовь к тому, что она называла “поэтической наукой”, в которой соединилось ее мятежное воображение с увлечением числами. Для многих, в том числе для ее отца, возвышенные чувства, характерные для романтической эпохи, казались несовместимыми с увлечением техникой, характерным для эпохи промышленной революции. Но Ада чувствовала себя комфортно именно на стыке этих двух эпох.

И неудивительно, что ее дебют при дворе, несмотря на торжественность момента, произвел на нее меньшее впечатление, чем участие спустя несколько недель в другом важнейшем событии лондонского сезона, где она встретила Чарльза Бэббиджа. Бэббидж – известный ученый-математик, сорокаоднолетний вдовец – пользовался в лондонском обществе репутацией корифея. Как рассказывала ее мать своей подруге, “Аде больше понравился прием, на котором она побывала в среду, чем любой из великосветских раутов. Она встретила там нескольких ученых, и среди них Бэббиджа, от которого она пришла в восхищение”2.

Оживленные еженедельные салоны Бэббиджа собирали до трехсот гостей – там присутствовали не только лорды в смокингах и дамы в парчовых платьях, но и писатели, промышленники, поэты, актеры, государственные чиновники, исследователи, ботаники и другие “ученые” (термин, который недавно придумали друзья Бэббиджа)3. Как отметил один известный геолог, Бэббиджу “удалось поднять статус науки в обществе”4, вводя ученых в общество высокопоставленных особ.

На вечерах устраивались танцы, чтения, игры, лекции, и все это сопровождалось угощениями: подавались блюда из морепродуктов, мяса и птицы, экзотические напитки и холодные десерты. Дамы устраивали живые картинки, для которых они одевались в соответствующие костюмы и изображали персонажей полотен известных художников. Астрономы демонстрировали телескопы, ученые – опыты с электричеством и магнетизмом, а Бэббидж позволял гостям играть со своими механическими куклами. Кульминацией вечеров – и это было одной из причин, по которым Бэббидж устраивал эти вечера, – была демонстрация действующей модели его разностной машины – громадного механического счетного устройства, которое он собрал и держал в несгораемом помещении, прилегающем к его дому. Бэббидж демонстрировал модель, устраивая из этого театральное действие: крутил ручку, и машина при этом проделывала ряд операций с числами. А когда зрители начинали скучать, внезапно менял инструкции, вводимые в машину в закодированном виде, и показывал, как результат может измениться5. Особо заинтересовавшихся приглашали пройти через двор к бывшей конюшне, где строилась настоящая полноценная машина.

Разностная машина Бэббиджа, с помощью которой можно было решать полиномиальные уравнения, производила на людей разное впечатление. Герцог Веллингтон заметил, что она могла помочь генералу, готовящемуся к битве, – прежде чем ввязаться в бой, ему было бы полезно проанализировать разные факторы, с которыми он может столкнуться6. Мать Ады, леди Байрон, восхитилась тем, что это “думающая машина”. Что касается самой Ады (которая позже высказала уверенность, что машины никогда не смогут по-настоящему думать, и это ее высказывание стало знаменитым), то о ее впечатлении от машины друг семьи, присутствовавший с ней на демонстрации, рассказал: “Мисс Байрон, хотя и была очень молода, поняла, как она работает, и усмотрела в изобретении необыкновенную красоту”7.

Любовь Ады одновременно и к поэзии, и к математике позволила ей увидеть красоту в вычислительной машине. Она жила в эпоху романтического отношения к науке, когда изобретения и открытия воспринимались с восхищением. Это был период “необыкновенного творческого подъема и энтузиазма в отношении занятий наукой, – пишет Ричард Холмс в книге «Век чудес», – вызванного общей идеализацией глубокого – можно сказать, даже беззаветного – личного участия в совершении открытий”8.

Короче говоря, это время не очень отличалось от нашего. Успехи промышленной революции, в том числе изобретение парового двигателя, механического ткацкого станка и телеграфа, изменили жизнь в XIX веке во многом подобно тому, как достижения цифровой революции – компьютер, микрочипы и интернет – преобразовали нашу собственную жизнь. В центре обеих революций были инноваторы, в которых сочеталось воображение с восхищением чудесами технологии – комбинация, которая породила и поэтическую науку Ады, и то, что в XX веке поэт Ричард Бротиган назовет “автоматами благодати и любви”.

Лорд Байрон

Свою любовь к поэзии и непокорный характер Ада унаследовала от отца, но ее любовь к технике пришла отнюдь не от него, а вопреки ему. По своей сути Байрон был луддитом. В своей первой речи в палате лордов, которую двадцатичетырехлетний Байрон произнес в феврале 1812 года, он фактически защищал последователей Неда Лудда, приходившего в ярость при виде механических ткацких станков. С саркастической усмешкой Байрон издевался над владельцами мельниц из Ноттингема, которые проталкивали законопроект, предлагающий объявить преступлением, караемым смертной казнью, уничтожение автоматических ткацких станков. Байрон заявил: “Эти машины были для них выгодны, поскольку из-за этого отпадала необходимость в большом числе рабочих, а тем в результате пришлось голодать. Уволенные рабочие в своем слепом невежестве вместо того, чтобы радоваться этим технологическим – таким полезным для человечества – изобретениям, посчитали, что ими, людьми, пожертвовали ради усовершенствования механизмов”.

Две недели спустя Байрон опубликовал две первые песни из эпической поэмы “Паломничество Чайльд-Гарольда” – романтический рассказ о его скитаниях по Португалии, Мальте и Греции – и, как он позже заметил, “однажды утром проснулся и обнаружил, что знаменит”. Красивый, обольстительный, мрачный, приносящий несчастья, ищущий сексуальных приключений, он сам жил жизнью байроновского героя и создавал архетип этого героя в своей поэзии. Он стал всеобщим любимцем литературного Лондона, в его честь устраивали по три приема в день, и самый незабываемый из них – роскошный танцевальный утренник у леди Каролины Лэм.

Леди Каролина, хотя и была замужем за видным политическим деятелем – аристократом, позднее ставшим премьер-министром, – безумно влюбилась в Байрона. Он считал ее “слишком худой”, но в ее внешности была необычная сексуальная двусмысленность (она любила одеваться пажом), и он находил это соблазнительным. У них случился бурный роман, но и после разрыва она продолжала с одержимостью домогаться его. Она публично объявила его “сумасшедшим, ужасным человеком, с которым опасно водить знакомство”, каким он и был в действительности. Но и она была такой тоже.

Однажды на приеме у леди Каролины лорд Байрон заметил замкнутую молодую девушку, которая была, как он потом вспоминал, “проще всех одета”. Этой девушкой оказалась девятнадцатилетняя Анабелла Милбэнк, происходившая из богатой и титулованной семьи. Ночью перед приемом она прочитала Чайльд-Гарольда, и поэма и ее автор вызвали у нее смешанные чувства. “Он слишком вычурен, – пишет она, – но он превосходит большинство поэтов в изображении глубоких чувств”. Когда на приеме она его увидела – он стоял в другом конце комнаты, – то пришла в смятение. “Я не хотела знакомиться с ним, поскольку вокруг него глупейшим образом увивались все женщины, желая заслужить плеть его сатиры, – написала она своей матери. – Я не хочу занять место в его свите. Я не внесла никаких пожертвований на храм Чайльд-Гарольда, но я и не буду отказываться от знакомства, если выпадет случай”9.

Как выяснилось позже, случай выпал, и знакомство состоялось. После того как он был представлен Анабелле формально, Байрон решил, что она может стать для него подходящей женой. В его жизни это было одной из немногих побед разума над романтизмом. Ему показалось, что такая женщина вместо того, чтобы разжигать его страсти, могла бы обуздать их и спасти его от безумств, а кроме того, помочь расплатиться с обременяющими его долгами. Он послал ей письмо, в котором сделал ей предложение, правда не совсем искреннее. Она благоразумно ему отказала. Тогда он пустился в куда менее разумные романы, в том числе вступил в связь со своей сводной сестрой, Августой Ли. Но через год Байрон, увязнув еще глубже в долгах, возобновил ухаживания за Анабеллой. Ухватившись за надежду обуздать свои страсти, он увидел в возможных отношениях если и не романтичность, то уж точно разумность. “Ничто кроме брака, причем немедленного, не может спасти меня, – признался он тете Анабеллы. – Если я могу рассчитывать на вашу племянницу, я бы предпочел ее, если нет, то я женюсь на первой же женщине, которая не будет смотреть на меня так, будто ей хочется плюнуть мне в лицо”10. Бывали моменты, когда лорд Байрон переставал быть романтиком. Он и Анабелла поженились в январе 1815 года.

Байрон приступил к исполнению своих брачных обязанностей в собственной – байроновской – манере. О дне своей свадьбы он написал: “Поимел леди Байрон на диване перед ужином”11. Когда через два месяца они навестили его сводную сестру, их отношения с Анабеллой еще не завершились, что следует из того, что примерно тогда она забеременела. Тем не менее, пока они там гостили, она уже заподозрила, что дружба мужа с Августой не ограничивается рамками братских отношений, и ее подозрения подтвердились, когда однажды он, лежа на диване, попросил обеих дам по очереди целовать его12. Брак начал разваливаться.

Анабеллу учили математике, что забавляло лорда Байрона, и во время своих ухаживаний он в шутку выразил свое презрение к арифметике. “Я знаю, что два и два – четыре, и был бы рад доказать это, если бы смог, – писал он, – хотя должен сказать, что если бы нашелся какой-либо довод, с помощью которого я мог бы показать, что два и два – это пять, я бы получил намного большее удовольствие”. Вначале он нежно называл ее “Принцесса параллелограммов”. Но когда брак начал рушиться, он придумал более точный математический образ: “Мы две параллельные линии, идущие рядом в бесконечность, но никогда не встречающиеся”. Позже, в первой песне своей эпической поэмы “Дон Жуан”, он подсмеивается над ней: “…Она имела ум математический… Она была живое поученье…”[1]

Брак не спасло и рождение их дочери 10 декабря 1815 года. Она была названа Августой Адой Байрон. Первое ее имя было дано в честь любимой (чересчур) сводной сестры Байрона. Когда леди Байрон убедилась в неверности своего мужа, она стала называть свою дочь ее вторым именем. Через пять недель после родов она собрала свои вещи, уложила их в карету и, подхватив малышку Аду, бежала в Лестершир, к родителям.

Ада больше никогда не увидела своего отца. Лорд Байрон покинул страну в апреле того же года. Его скоропалительный отъезд случился после того, как леди Байрон, чтобы получить официальную опеку над их ребенком, юридически закрепленную в соглашении о разводе, в письмах стала угрожать Байрону, что обнародует его кровосмесительные и гомосексуальные связи, причем так расчетливо, что получила от него прозвище “Математическая Медея”13.

Третья песня “Чайльд-Гарольда”, написанная спустя несколько недель, открывается пронзительными строчками, в которых он обращается к Аде как к своей музе:

Байрон написал эти строки на вилле, расположенной на берегу Женевского озера, где он в то время жил с поэтом Перси Биши Шелли и его будущей женой Мэри. Постоянно шел дождь. Поскольку они в течение нескольких дней не могли выйти из дома, Байрон предложил всем написать по страшной истории. Он сам тогда написал фрагмент истории о вампире – один из первых литературных рассказов на эту тему. Но стала классикой как раз повесть Мэри о Франкенштейне, или современном Прометее. В ней Мэри обыгрывала древнегреческий миф о герое, который вылепил живого человека из глины и вырвал у богов огонь, чтобы передать его людям. “Франкенштейн” был рассказом об ученом, который превратил собранную им машину в мыслящего человека. Это была поучительная история о технологии и науке. В ней поднимался вопрос, который потом стал интересовать и Аду: “Может ли человек создать машины, которые когда-нибудь смогут по-настоящему мыслить”?

Третья песня “Чайльд-Гарольда” заканчивается опасениями Байрона по поводу того, что Анабелла попытается оградить Аду от общения с отцом. Так оно и случилось. В их доме висел портрет лорда Байрона, но леди Байрон старательно его завесила, и Ада ни разу до того момента, пока ей не исполнилось двадцать лет, так и не увидела его14.

Лорд Байрон, напротив, где бы он ни оказывался, всегда держал на своем столе портрет Ады и в своих письмах часто просил сообщить новости о ней или прислать ее портрет. Когда Аде исполнилось семь лет, он написал Августе: “Я хочу, чтобы ты получила от леди Б. какое-нибудь описание характера Ады… Есть ли у девочки воображение?.. Эмоциональна ли она? Я надеюсь, что боги дали ей все, кроме поэтического дара, – в семье достаточно иметь одного такого дурака”. Леди Байрон сообщила, что у Ады есть воображение, которое проявляется “главным образом в связи с ее способностями в области механики”15.

Примерно в то же время Байрону, который странствовал по Италии, писал стихи и вступал в многочисленные связи, стало скучно, и он решил поучаствовать в борьбе Греции за независимость от Османской империи. Он отплыл в Миссолонги, где принял командование частью повстанческой армии и готовился к атаке на турецкую крепость. Но до того как его часть вступила в бой, он сильно простудился. Его состояние еще больше ухудшилось после решения врача лечить его кровопусканием. 19 апреля 1824 года он скончался. По словам его слуги, одними из последних были его слова: “О, мой бедный дорогой ребенок! Моя дорогая Ада! Боже мой, если бы только я мог ее видеть! Передайте ей мое благословение”16.

Чарльз Бэббидж и его машины

С раннего возраста Чарльз Бэббидж интересовался машинами, которые могли бы решать задачи, поставленные человеком. Когда он был ребенком, мать водила его на разные выставки и в музеи, во множестве открывавшиеся в Лондоне в начале 1800-х годов. Когда они пришли в один из музеев[4] на Ганноверской площади, владелец музея с говорящей фамилией Мерлин пригласил его на чердак в мастерскую, где хранилось множество механических кукол, называемых “автоматами”. Одна из кукол – серебряная танцовщица около фута высотой – плавно двигала руками, в которых держала птицу, и та могла вилять хвостом, махать крыльями и открывать клюв. Способность Серебряной леди демонстрировать чувства и характер покорили воображение мальчика. Он вспоминал: “Ее взгляд был совершенно осмысленным”. Годы спустя он обнаружил Серебряную леди на каком-то аукционе по банкротству и купил ее. Она развлекала гостей на его вечерних салонах, где он демонстрировал чудеса техники.

В Кембридже Бэббидж подружился с несколькими сокурсниками, в том числе с Джоном Гершелем и Джорджем Пикоком, и их объединяло разочарование в том, как их учат математике. Они организовали клуб, назвали его Аналитическим обществом, которое поставило целью убедить университет отказаться от системы обозначений, введенных выпускником Кембриджа Ньютоном, в которой производные обозначались точками над функциями, и заменить их обозначениями, придуманными Лейбницем (в которых используются символы dx и dy, представляющие собой бесконечно малые приращения), получившими название d-обозначений. Бэббидж назвал свой манифест “Принципы чистого D-изма как лекарство от университетского старческого слабоумия”27. Он был человеком язвительным и обладал хорошим чувством юмора.

Однажды Бэббидж сидел в комнате Аналитического общества и работал c таблицами логарифмов, в которых было полно несоответствий. Гершель спросил его, о чем он думает, и Бэббидж ответил: “Я хотел бы попросить Бога, чтобы эти расчеты можно было выполнить с помощью пара”. На эту идею (составления таблиц логарифмов с помощью механического метода) Гершель ответил: “Что же, это вполне возможно”28. В 1821 году Бэббидж задумался над созданием такой машины.

На протяжении ряда лет многие изобретатели возились над созданием вычисляющих машин. Еще в 1640-е годы французский математик и философ Блез Паскаль, чтобы облегчить тяжелую работу своего отца – налогового инспектора, сконструировал механический калькулятор. Он состоял из связанных друг с другом металлических колесиков со спицами и цифрами от о до 9, расположенными по окружности. Чтобы сложить или вычесть числа, оператор сначала набирал первое число, поворачивая колесики чем-то вроде стилуса примерно так, как это делалось в дисковом телефоне, затем набиралось следующее число. При повороте большем, чем на цифру 9, 1 переносилась в следующее колесико при сложении, а при вычитании, соответственно, 1 забиралась из соседнего колесика. Этот калькулятор стал первым запатентованным и коммерчески реализованным счетным устройством.

Тридцать лет спустя немецкий математик и философ Готфрид Лейбниц попытался усовершенствовать хитроумное изобретение Паскаля, введя в него ступенчатый вычислитель, с помощью которого можно было умножать и делить. “Калькулятор Лейбница” представлял собой вращающийся с помощью ручки цилиндр с зубчиками, которые сцеплялись с зубчиками счетных колесиков. Но Лейбниц столкнулся с проблемой, которая будет постоянно возникать у изобретателей в цифровую эпоху. В отличие от Паскаля, искусного инженера, которому удавалось сочетать гениальность теоретика с талантами изобретателя-механика, Лейбниц не имел навыков инженерного дела, и в его окружении людей с подобными навыками не было. Таким образом, как и многие великие теоретики, у которых не было среди коллег хороших инженеров, он так и не смог создать надежно работающее устройство. Тем не менее его основная концепция устройства, названного “шагающим цилиндром” или “калькулятором Лейбница”, повлияла на конструкцию калькуляторов, создаваемых и во времена Бэббиджа.

Бэббидж знал про устройства Паскаля и Лейбница, но попытался сделать нечто более сложное. Он хотел построить механическую машину для расчетов логарифмов, синусов, косинусов и тангенсов[5]. Для этого он позаимствовал идею французского математика Гаспара де Прони, которую тот выдвинул в 1790-е годы. Для того чтобы составить логарифмические и тригонометрические таблицы, де Прони разбил операции на очень простые шаги, на каждом из которых выполняется только сложение и вычитание. Потом он написал простые инструкции десяткам людей, которые мало что понимали в математике, но могли выполнять эти простые задания, а затем передавали свои результаты следующей группе расчетчиков. Другими словами, он создал сборочный расчетный конвейер – великую инновацию времен промышленной революции, которая была так незабываемо описана и проанализирована Адамом Смитом в его труде о разделении труда на фабрике по производству булавок. После поездки в Париж, где он услышал про метод де Прони, Бэббидж написал: “Я понял вдруг, как применить тот же метод к огромной работе, которой я был завален, и рассчитывать логарифмы по той же схеме, что и производство булавок”29.

Бэббидж понял, что даже сложные математические задачи могут быть разбиты на шаги, которые бы свелись к расчету “конечных разностей” с помощью простых операций сложения и вычитания. Например, для того чтобы определить значения квадратов последовательных чисел в 12, 22, 32, 42 и так далее, нужно выписать начальные числа в этой последовательности: 1, 4, 9, 16… и сформировать из них столбец А. В соседнем столбце B можно выписать разницу между последовательными числами из столбца А, то есть в данном случае это последовательность чисел 3, 5, 7, 9… В столбец C вносятся разности между последовательными числами столбца B, которые равны 2, 2, 2, 2, После того как процесс был разбит на такие шаги, его можно было развернуть в обратную сторону (то есть по известным постоянным третьим разностям восстанавливать квадраты чисел) и отдать решать задачу не обученным математике расчетчикам. Один из них должен отвечать за добавления двойки к последнему числу из столбца B, а затем передавать этот результат другому, который будет добавлять этот результат к последнему числу из столбца А, получая таким образом следующее значение в последовательности квадратов чисел.

Бэббидж разработал способ автоматизации этого процесса и назвал изобретенное им устройство разностной машиной. Она могла просчитать любую функцию, выраженную в виде многочлена, и давала численный метод аппроксимации решения дифференциальных уравнений.

Как она работала? Разностная машина использовала вертикальные валики с дисками, которые могли поворачиваться на угол, соответствующий любой цифре. Они были связаны с зубчиками шестеренки, которые можно было повернуть рукояткой для того, чтобы сложить это число с числом, набранным на диске соседнего валика (или вычесть его). Машина могла даже “сохранять” промежуточные результаты на еще одном валике. Главная сложность состояла в том, как “перенести” единицу на следующий разряд или “позаимствовать” у него в случае необходимости, как это делаем мы, когда на бумаге с помощью карандаша вычисляем сумму типа 36+19 или разность 42–17. Опираясь на устройства Паскаля, Бэббидж придумал несколько хитроумных приспособлений, которые позволили шестеренкам и валикам выполнять вычисления.

Машина должна была стать настоящим чудом. Бэббидж даже придумал, как заставить ее составить таблицу простых чисел от о до 10 миллионов. На британское правительство это произвело впечатление, по крайней мере вначале. В 1823 году оно предоставило Бэббиджу стартовый капитал в размере 1700 фунтов, но за десятилетие, в течение которого продолжались попытки построить машину, он потратил более 17 тысяч фунтов – в два раза больше стоимости военного корабля. Проект столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, Бэббидж и нанятый им инженер не имели достаточной квалификации, чтобы заставить устройство работать. Во-вторых, к этому времени он уже придумал нечто лучшее.

Новой идеей Бэббиджа, возникшей у него в 1834 году, был проект счетной машины общего назначения, которая могла бы выполнять множество различных операций по инструкциям, задаваемых ей программным образом. Она могла бы выполнять одну задачу, а затем переключаться на другую. Бэббидж объяснил, что она могла даже сама задать себе команду поменять задачу или изменить свой “алгоритм действий”, исходя из ее собственных промежуточных расчетов. Бэббидж назвал эту свою концепцию “аналитической машиной”. Он опередил свое время на сто лет.

Вверху: Копия аналитической машины

Слева: Копия разностной машины

Вытканный на станке Жаккарда портрет Жозефа-Мари Жаккарда

Ткацкий станок Жаккарда

Аналитическая машина была порождена тем, что Ада Лавлейс в своем эссе о воображении назвала “объединяющим даром”. Бэббидж собрал все инновации, которые к тому времени появились в других областях, – прием, используемый многими великими изобретателями. Первоначально он использовал металлический барабан, который был усеян шипами для контроля за поворотом валика. Но потом он, как и Ада, внимательно изучил конструкцию автоматического ткацкого станка, изобретенного в 1801 году французом по имени Жозеф-Мари Жаккард, совершившим переворот в шелкоткацкой промышленности. На этих станках рисунок на ткани создавался за счет использования крючков, которые поднимали определенные нити основы, а затем стержень заталкивал уточную нить под основную. Для управления этим процессом Жаккард изобрел метод использования карт с пробитыми в них отверстиями. Положение отверстий определяло, какие крючки и стержни должны менять местами нити основы и утка при каждом шаге плетения, таким образом автоматически создавались замысловатые узоры. Для каждого прохождения челнока, протягивающего нить, использовалась новая перфокарта.

30 июня 1836 года Бэббидж сделал запись в блокноте, названном им “Небрежные заметки”, которая знаменует собой важную веху в истории компьютеров: “Предложил ткацкий станок Жаккарда в качестве замены барабанов”30. Использование перфокарт вместо стальных барабанов означало, что в машину может быть введено неограниченное количество инструкций. Кроме того, при таком подходе последовательность задач можно было менять, в результате чего стало легче сконструировать машину общего назначения, которая была бы и универсальной, и перепрограммируемой.

Бэббидж купил тканый портрет Жаккарда и начал демонстрировать его на своих салонах. На портрете был изображен изобретатель, сидящий в кресле на фоне своего ткацкого станка, держащий кронциркуль, приложенный к прямоугольным перфокартам. Бэббидж озадачивал своих гостей, предлагая им догадаться, из чего он сделан. Большинство гостей думало, что это великолепно выполненная гравюра. Тогда он показывал, что в действительности это был тончайший шелковый гобелен с двадцатью четырьмя тысячами рядов нитей, каждый из которых управлялся своей перфокартой. Когда супруг королевы Виктории принц Альберт пришел на один из приемов Бэббиджа и спросил хозяина, чем гобелен интересен, Бэббидж ответил: “Он очень помогает мне объяснить принцип моего вычислительного устройства – аналитической машины”31.

Однако мало кто оценил красоту предлагаемой новой машины Бэббиджа, и британское правительство не проявило никакого желания финансировать ее изготовление. Бэббидж, как ни старался, не смог привлечь к своему изобретению внимания ни в популярной прессе, ни в научных журналах.

Но одного сторонника он нашел. Ада Лавлейс оценила идею универсальной машины в полной мере. Что еще более важно, она смогла представить в своем воображении такое ее свойство, которое могло бы сделать машину истинным чудом: по идее, она могла бы оперировать не только цифрами, но и любыми символами, включая, например, музыкальные ноты и цвета на картине. Ада разглядела поэзию в этой идее и задалась целью убедить в этом других.

Она забросала Бэббиджа письмами, причем некоторые из них были довольно нахальными, ведь он был на двадцать четыре года старше ее. В одном она описала игру для одного участника, в которой используется двадцать шесть шариков, а цель – заставить их так прыгать, чтобы остался только один шарик. Она не только освоила игру, но попыталась вывести “математическую формулу… которая описывает решение и которую можно переложить на язык символов”. И дальше она спросила: “Не слишком ли у меня, на ваш взгляд, разыгралось воображение? Мне кажется, что нет”32.

Она решила начать сотрудничать с Бэббиджем как партнер, помочь ему рекламировать аналитическую машину и попытаться получить поддержку для ее строительства. “Я очень хотела бы поговорить с вами, – писала она в начале 1841 года, – и намекну вам, о чем. Мне кажется, что в какой-то момент в будущем моя голова может быть полезной для некоторых ваших целей и планов. Если это так, если я когда-нибудь смогу быть достойной или полезной вам, моя голова к вашим услугам”33.

Год спустя для этого представилась уникальная возможность.