Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Campus Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

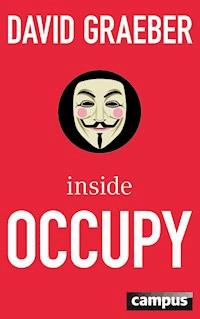

Occupy Wall Street! Mit diesem Aufruf besetzt im September 2011 eine Gruppe von Aktivisten den Zuccotti-Park im New Yorker Finanzdistrikt. Sie wollen friedlich gegen die Finanzmärkte und Banken, die ungerechte Verteilung der Vermögen sowie die Untätigkeit der Politik demonstrieren. Was steckt hinter dieser Bewegung, die in kurzer Zeit Millionen Menschen rund um den Globus mobilisiert? Was steckt hinter den Guy-Fawkes-Masken der Besetzer? Was steckt hinter ihrem Mut und ihrem Zorn? Der Vordenker und Aktivist David Graeber berichtet aus erster Hand, wie alles begann, wie die Bewegung stark werden konnte und warum dies erst der Anfang ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

David Graeber

Inside Occupy

Aus dem Englischen von Bernhard Schmid

Über das Buch

Wer David Graeber liest, ist mittendrin!

Sie ist noch jung und hat bereits Geschichte geschrieben: Die weltweit Occupy-Bewegung. Mit dem Aufruf: »Occupy Wall Street« besetzt im September 2011 eine Gruppe von Aktivisten den Zuccotti-Park im New Yorker Finanzdistrikt, um friedlich gegen Finanzmärkte und Banken sowie die Untätigkeit der Politik zu demonstrieren. Binnen kürzester Zeit mobilisiert die Bewegung hunderttausende Menschen rund um den Globus, kreuz und quer durch alle Bevölkerungsschichten.

Der Kulturanthropologe, Anarchist und Aktivist David Graeber ist Mann der ersten Stunde. Mit seinem Buch bietet der Occupy-Vordenker einzigartige Einblicke in das Zentrum der größten Protestbewegung seit Jahrzehnten. Er berichtet, wie sie sich formierte und welche Ziele sie verfolgt. Graeber legt außerdem die Prinzipien von Protesten dar und zeigt konkret, was jeder Einzelne politisch verändern kann. Die Occupy-Bewegung markiert womöglich erst einen Anfang. Wer die Tragweite der Ereignisse verstehen will, kommt an diesem außergewöhnlichen Buch nicht vorbei! Revolutions-Guide (PDF) inklusive.

»This time, finally, we’ll kick off something big.« David Graeber, September 2011

Über den Autor

David Graeber, Jahrgang 1961, ist amerikanischer Anarchist und Kulturanthropologe sowie Mitglied der Gewerkschaft Industrial Workers of the World. Er gehört zu den Initiatoren der Occupy-Bewegung. Bis Juni 2007 war er Professor für Kulturanthropologie an der Yale University. Seither lehrt er am Goldsmiths College der University of London. Er ist Autor zahlreicher Bücher, darunter: »Frei von Herrschaft« sowie »Schulden«.

»Anarchie ist Ordnung.

Regierung ist Bürgerkrieg.«

Pierre-Joseph Proudhon

Kapitel 1

Wir, die 99 Prozent

Im März 2011 bat mich Micah White, leitender Redakteur beim kanadischen Magazin Adbusters, um einen Beitrag darüber, ob es in Europa oder auch in den USA zu einer revolutionären Bewegung kommen könne. Mir fiel damals nicht sonderlich viel dazu ein – am ehesten noch, dass die jeweiligen Organisatoren immer selbst überrascht sind, wenn so was passiert. Über diese Frage hatte ich mich kurz zuvor, auf dem Höhepunkt der Proteste auf dem Tahrir-Platz, lange mit der ägyptischen Anarchistin Dina Makram-Ebeid unterhalten.

»Das Komische ist«, sagte mir meine ägyptische Freundin, »man macht das schon so lange, bis man irgendwie vergisst, dass man tatsächlich gewinnen könnte. All die Jahre, die wir nun Märsche organisieren, Kundgebungen … Und wenn nur 45 Leute aufkreuzen, ist man deprimiert. Kommen 300, ist man happy. Und dann hat man eines Tages 500000 vor sich. Und man kann’s nicht fassen! Irgendwann glaubt man einfach nicht mehr, dass so was tatsächlich passieren könnte.«

Mubaraks Ägypten war eine der repressivsten Gesellschaften der ganzen Welt gewesen. Der ganze Staatsapparat war effektiv auf ein Ziel ausgerichtet: dass das, was schließlich passiert ist, niemals würde passieren können. Und dennoch ist es passiert.

Also, warum nicht auch hier?

Und dann passierte es, in den USA.

Selbstverständlich handelte es sich in unserem Fall nicht um den Sturz einer Militärdiktatur, sondern um den Ausbruch einer basisdemokratischen Massenbewegung – ein Ereignis, von dem die Aktivisten nicht weniger lange träumen, als die Machthaber im Land sich davor fürchten, und dessen endgültiger Ausgang ebenso ungewiss ist, wie es der Sturz Mubaraks war.

Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie es dazu kam – oder wenigstens den Teil der Geschichte, den ich aus erster Hand erzählen kann.

Als ich den Artikel – man gab ihm den Titel »Warten auf den magischen Funken« – für Adbusters schrieb, lebte ich in London. Da unterrichtete ich Anthropologie am Goldsmiths College und sah mich im vierten Jahr meiner Verbannung aus der amerikanischen akademischen Welt. Ich hatte mich bereits ziemlich massiv in der britischen Studentenbewegung engagiert und bei einigen Dutzend Universitätsbesetzungen überall im Land mitgeholfen, mit denen gegen die massiven Angriffe der konservativen Regierung auf das britische Bildungssystem protestiert wurde. Adbusters hatte mich ausdrücklich darum gebeten, in meinem Artikel über die Möglichkeit zu spekulieren, dass die Studentenbewegung den Beginn einer breit angelegten, europa-, ja weltweiten Rebellion markieren könnte.

Es entbehrt übrigens nicht einer gewissen Ironie, dass ich den Artikel für Adbusters schrieb. Ich war lange schon ein Fan des Magazins gewesen, aber dass ich selber Beiträge zu schreiben begonnen hatte, war noch gar nicht so lange her. Wenn ich nicht gerade meiner beruflichen Tätigkeit als Sozialtheoretiker nachging, war ich eher ein Mann der Aktion auf der Straße. Adbusters ist eine Plattform für »Culture Jammers« – ins Leben gerufen von aufmüpfigen Werbeleuten, die, ihrer Jobs überdrüssig, zur anderen Seite übergewechselt waren, um als Profis ebenjene Aspekte der Konzernwelt zu unterwandern, die zu fördern man ihnen beigebracht hatte. Berühmt waren etwa ihre »subvertisements«, ihre subversive Antiwerbung. Sie hatten zum Beispiel einen Modespot produziert, der zeigt, wie ein magersüchtiges Model auf der Toilette kotzt. Als sie dann bei den großen Fernsehanstalten dafür Sendezeit zu kaufen versuchten, ließ man sie durch die Bank abblitzen. Von allen radikalen Magazinen ist Adbusters schon immer mit Abstand das schönste gewesen. Für viele Anarchisten gehört es deshalb nicht zum harten Kern. Ich begann für das Magazin zu schreiben, nachdem Micah White, der leitende Redakteur, mich 2008 wegen einer Kolumne angesprochen hatte. Später fasste er mich dann als eine Art regelmäßigen Großbritannien-Korrespondenten ins Auge.

Derlei Pläne gerieten rasch durcheinander, als mich ein Freisemester nach Amerika zurückführte. Ich traf im Juli 2011 in meiner Heimatstadt New York ein in der Erwartung, den größten Teil des Sommers mit der Promotionstour für mein jüngst veröffentlichtes Buch Schulden: Die ersten 5000 Jahre beschäftigt zu sein.

Außerdem schwebte mir vor, mich wieder in die New Yorker Aktivistenszene einzuklinken, obwohl die ziemlich im Argen lag. Ich hatte mich zwischen 2000 und 2003, auf dem Höhepunkt des Global Justice Movement, massiv bei den New Yorker Aktivisten engagiert. Damals hatte der eine oder andere unter uns das Gefühl gehabt, es könnte sich so etwas wie eine revolutionäre Bewegung herausbilden. Das waren berauschende Wochen und Monate. Jeden Tag, so schien es, passierte etwas anderes, eine Demonstration, eine »Reclaim the Streets«-Aktion, eine U-Bahn-Party oder sonst etwas; und dann gab es tausend verschiedene Meetings. 9/11 war ein schwerer Schlag für uns gewesen, auch wenn es einige Jahre dauerte, bis die Auswirkungen voll zu spüren waren. So nahmen etwa die polizeilichen Übergriffe in kaum zu fassender Weise zu. Als zum Beispiel 2008 sechs, sieben unbewaffnete Studenten bei einer Protestaktion das Dach der New School besetzten, rückte die New Yorker Polizei gleich mit fünf verschiedenen Antiterror-Einheiten aus – mit allerhand merkwürdigen Science-Fiction-Waffen bewehrte Kommandos seilten sich aus Hubschraubern auf das Dach ab! Basisdemokratische, »horizontal« organisierte Anarchokleingruppen wurden zusehends durch große und straff von oben nach unten durchorganisierte Antikriegs-Koalitionen ersetzt, deren politische Fantasie sich weitgehend darin erschöpfte, mit Bannern, Transparenten und Schildern herumzumarschieren. Währenddessen verzehrte sich die New Yorker Anarchistenszene in inneren Kabbeleien und schaffte es nur noch, eine alljährliche Buchmesse auf die Beine zu stellen.

Die Bewegung des 6. April

Ich war Anfang Juli, nur wenige Tage vor den dortigen Unruhen, von London aus nach Hause geflogen. Zunächst sah ich meinen Verdacht bestätigt: Es schien wirklich nicht viel los zu sein. Die Anarchistenszene war kaum mehr als eine wandelnde Leiche. Die wahrscheinlich aufregendste Gruppe, von der ich wusste, hatte noch nicht mal etwas mit dieser Szene zu tun. Es handelte sich dabei um eine Organisation namens US Uncut. Sie war von einer britischen Koalition (UK Uncut) inspiriert worden, die im Herbst 2010 begonnen hatte, massiven bürgerlichen Ungehorsam gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Tory-Regierung zu organisieren.

Kontakt mit US Uncut hatte ich seit einem New-York-Besuch während meiner Semesterferien Ende April. Womöglich hilft es meinen Lesern und Leserinnen, sich die internationalen Verbindungen zu vergegenwärtigen, die bei globalen Protestbewegungen mit im Spiel sind, wenn ich kurz erkläre, wie ich auf die Leute gekommen war.

Mein Engagement bei US Uncut begann damit, dass meine alte Freundin, die ehemalige Baumbesetzerin und Ökoaktivistin Priya Reddy, mir eines Tages sagte, es gebe am Abend im New Yorker Brecht Forum eine Veranstaltung mit zwei Mitbegründern der ägyptischen Jugendbewegung des 6. April.

Das war eine aufregende Nachricht, schließlich hatte diese Facebook-Gruppe bei der jüngsten ägyptischen Revolution eine Schlüsselrolle gespielt. Wie sich herausstellte, waren die beiden Ägypter auf Buchtour in der Stadt. Einige unverplante Stunden brachten sie auf die Idee, ihren Verlegern zu entwischen und sich mit anderen Aktivisten zu treffen. So hatten sie Marisa Holmes angerufen, Anarchistin und radikale Filmemacherin, die jüngst einen Monat in Ägypten verbracht hatte, um die Revolution zu dokumentieren – offenbar war sie die Einzige aus dem Kreis der New Yorker Aktivisten, deren Nummer die beiden hatten. Marisa hatte im Brecht Forum angerufen, einem linken Bildungszentrum, wo öfter mal ein Raum frei ist, und innerhalb eines Tages etwas auf die Beine gestellt. So landeten wir denn, etwa zwanzig Leute, mit den beiden Ägyptern an einem großen runden Tisch in der Bibliothek des Brecht Forums. Ahmed Maher, jung, kahl und eher still – hauptsächlich wohl deshalb, weil sein Englisch nicht so gut war –, war einer der Gründer der Gruppe; der andere, Waleed Rashed, groß, rotwangig, wortgewandt, witzig, bot sich rasch als Sprecher der beiden an. Wir hörten Geschichten über ihre zahlreichen Verhaftungen und all die kleinen Tricks, mit denen man die Geheimpolizei überlistet hatte.

Die ägyptischen Aktivisten Ahmed Maher und Waleed Rashed im Brecht Forum

»Besonders ausgiebig setzten wir auf Taxifahrer. Ohne dass die das wussten! Dazu muss man wissen, dass ägyptische Taxifahrer aus Tradition reden müssen. In einer Tour. Sie können nicht anders. Es gibt sogar eine Geschichte, laut der ein Geschäftsmann, der sich für eine lange Fahrt ein Taxi nahm, den Fahrer nach einer halben Stunde bat, den Mund zu halten, weil ihn das endlose Gequassel langweilte. Der Fahrer hielt auf der Stelle an und verlangte, dass er ausstieg. ›Was fällt Ihnen ein? Das ist mein Taxi! Es ist mein gutes Recht, in einer Tour zu reden!‹ So gaben wir eines Morgens, als wir wussten, dass die Polizei unsere Versammlung auflösen würde, auf unserer Facebook-Seite bekannt, wir wollten uns alle um drei Uhr nachmittags auf dem Tahrir-Platz treffen. Wir wussten natürlich, dass wir alle überwacht wurden. Also nahm jeder von uns an dem Tag um neun Uhr morgens ein Taxi und sagte seinem Fahrer: ›Haben Sie schon gehört, heute Nachmittag um drei soll eine große Versammlung auf dem Tahrir-Platz sein.‹ Und tatsächlich wusste binnen Stunden ganz Kairo davon. Es kamen Zehntausende von Leuten, noch bevor die Polizei sich überhaupt sehen ließ.«

Die Unterhaltung verlegte sich auf Fragen der Kontrolle und Überwachung. Die Ägypter wollten wissen, wie es sich damit hierzulande verhielt. Ob wir in Amerika eine Geheimpolizei hätten?

»Na ja, man nennt sie natürlich nicht so«, antwortete jemand. »Aber sicher, ich meine, als Aktivist muss man davon ausgehen, dass alles, was man im Internet sagt, überwacht wird – es sei denn, man verschlüsselt es. Und selbst dann kann man nicht sicher sein. Auch wenn man eine öffentliche Versammlung aufzieht, kann man mit ziemlicher Gewissheit davon ausgehen, dass irgendeiner im Saal ein Undercover-Cop ist.«

»Wahrscheinlich ist jetzt hier einer mit dabei.«

Die Bewegung des 6. April, das wurde rasch klar, war keineswegs eine radikale Gruppierung. Rashed zum Beispiel arbeitete bei einer Bank. Von der Einstellung her waren sie klassische Liberale, die Art von Leuten, die, wären sie in Amerika geboren, wahrscheinlich immer noch hinter Obama stünden. Trotzdem stahlen sie sich aus der Obhut ihrer liberalen Aufpasser, um sich an ein bunt zusammengewürfeltes Häufchen von Anarchisten und Marxisten zu wenden – in denen sie, wie sie betonten, jetzt schon weit eher ihre natürlichen amerikanischen Anhänger sahen. »Als die Tränengas direkt in die Menge schossen, da haben wir uns die Kartuschen angesehen und etwas bemerkt. Auf allen stand ›Made in USA‹. Das galt auch, wie wir später erfuhren, für die Gerätschaften, mit denen man uns nach der Verhaftung folterte. So etwas vergisst man nicht.«

Nach der förmlichen Unterhaltung wollten Ahmed und Rashed den Hudson sehen, der gleich hinter dem Highway lag, sodass sechs, sieben der Furchtloseren unter uns durch den Verkehr auf dem West Side Highway huschten. Wir fanden ein Fleckchen an einem verlassenen Pier und kamen auf die internationale Politik zu sprechen, auf Verschwörungstheorien und die Ironie der Geschichte. Ich hatte einen USB-Stick dabei; Rasheed wollte uns einige Videos geben, einige davon aus Ägypten, andere merkwürdigerweise von der serbischen Studentengruppe Otpor. Sie hatte womöglich die entscheidende Rolle bei der Organisation der Massenproteste und verschiedenen Formen gewaltlosen Widerstands beim Sturz von Slobodan Milošević Ende 2000 gespielt. Vor allem diese serbische Gruppierung, so erklärte Rasheed, habe die Bewegung des 6. April inspiriert. Seine Gründer hätten nicht nur mit Otpor-Veteranen korrespondiert, es seien in den ersten Tagen sogar viele zu Seminaren über Techniken gewaltlosen Widerstands nach Belgrad geflogen. Sie hätten sich sogar eine Variante des Otpor-Logos, der geballten Faust, zu eigen gemacht.

»Euch ist aber schon klar«, sagte ich ihm, »dass es ursprünglich die CIA war, die Otpor aufgebaut hat?«

Er zuckte die Achseln. Offensichtlich war ihm der Ursprung der serbischen Gruppe herzlich egal.

»Okay, ich nehme mal an, ihr habt das tausendmal zu hören bekommen, wie solltet ihr nicht. Aber, okay, was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist folgendes: Otpor und all die anderen Farbrevolutionsgruppen, die kamen im Grunde so zustande, dass, na ja, die CIA ursprünglich all den Kram durch uns gelernt hat – dadurch, dass sie uns, also den Leuten vom Global Justice Movement, auf die Finger gesehen hat. Wir haben eine Menge dieser Sachen erst erfunden. Oder wenigstens haben wir sie in der Praxis entwickelt. Wir haben sogar einige von den Leuten hier.« Meine Geste galt vor allem Priya.

»Tatsächlich?«

»Ja, wirklich. Offensichtlich waren für das Imperium kurz nach der Jahrtausendwende, gleich nach den heftigen WTO-Protesten in Seattle, die Globalisierungskritiker die größte Bedrohung am Horizont. Also hat uns natürlich jede internationale Polizei- und Spionagetruppe in Europa oder Amerika beobachtet, um dahinterzukommen, wie man die Gefahr neutralisieren könnte. Das war mit der wesentliche Grund, weshalb sie sich kaum noch um Bin Laden kümmerten. Die sahen in uns gewaltlosen Antikapitalisten eine weit größere Gefahr – was wir, auf lange Sicht, schätze ich mal, auch waren. Aber sie haben dabei eben auch gesehen, dass dezentralisierte Basisdemokratie, gewaltloser ziviler Ungehorsam … na ja, dass solche Sachen eben tatsächlich funktionieren. So sind einige Leute bei der CIA anscheinend zu dem Schluss gekommen, hey, wieso nutzen wir das eigentlich nicht selbst? In etwa so, wie sie in den 80ern die ganze Forschung der 60er und 70er in Sachen Aufstandsbekämpfung eingesetzt haben, also etwa mit ihrem Wissen, wie Guerillaeinheiten funktionieren, eigene Guerillaeinheiten wie zum Beispiel die Contras auf die Beine gestellt haben.

Also, was ich sagen will: Man hat damit angefangen, diese Techniken regimefeindlichen Aktivistengruppen, beizubringen, die man ohnehin bereits zu unterwandern versuchte: in Serbien, in Georgien, sogar in Venezuela – wo es, nebenbei bemerkt, absolut nichts gebracht hat; typischer Fall von historischer Ironie. Lässt man solche Sachen erst mal auf die Welt los, kann man nicht mehr so recht kontrollieren, bei wem sie landen.«

US Uncut

Für mich persönlich war das wichtigste Resultat des Abends die Bekanntschaft mit Marisa. Fünf Jahre zuvor hatte sie, damals noch Studentin, mit einigen Aktivisten einen großartigen – wenn auch letztlich zum Scheitern verurteilten – Versuch unternommen, die Students for a Democratic Society (SDS), eine Aktivistengruppe der 60er, neu zu formieren; die Gruppe hatte 2007 eine entscheidende Rolle bei der Besetzung der New School gespielt. Man spricht heute noch größtenteils von den »SDS-Kids«, wenn von den Organisatoren die Rede ist, aber während die meisten von ihnen sich mittlerweile in 50- oder 60-Stunden-Wochen gefangen sahen, um ihren Studienkredit abzustottern, war Marisa noch immer aktiv, ja, sie schien wenigstens einen Finger in fast jedem lohnenden Projekt zu haben, das in der New Yorker Aktivistenszene noch lief. Marisa war bemerkenswert, einer von den Menschen, die man fast zwangsläufig unterschätzt: klein, zurückhaltend, ja bescheiden im Auftreten, aber dahinter mit einer schier unheimlichen Fähigkeit begabt, auf der Stelle einschätzen zu können, was passiert, was wichtig daran ist und was zu tun ist.

Als die kleine Versammlung am Hudson sich auflöste, sagte sie zu mir: »Übrigens, morgen gibt’s ein Meeting bei EarthMatters im East Village, da trifft sich so ’ne neue Gruppe, mit der ich arbeite … Sie nennt sich US Uncut. Meinst du, das könnte dich interessieren?«

»Ach, ist das so was wie UK Uncut?«

»Na ja, dürfte wohl so ziemlich dasselbe sein. Das ist bestimmt keine Anarchistengruppe oder so was in der Art. Im Grunde sind sie wohl größtenteils irgendwie liberal, denk ich mal. Aber es macht Spaß bei denen! Jede Menge, na ja, weißt du, richtige Leute, keine Aktivistentypen – Hausfrauen mittleren Alters, Postler, Arbeiter … und alle stehen voll auf direkte Aktion.«

Ich muss zugeben, dass die Idee einen gewissen Reiz hatte. Aktivistengruppen, die im Grunde durchgepauste Versionen von etwas sind, was es bereits in London gibt, haben in New York Tradition. Was nicht eigentlich verkehrt ist, überlegte ich. Und abgesehen davon hatte ich ohnehin nie die Chance gehabt, mit UK Uncut was zu machen, als ich tatsächlich in London war.

Der Gedanke hinter UK Uncut war ebenso einfach wie brillant. Einer der großen Skandale des neuen Sparpakets der konservativen Regierung war damals ihre Großzügigkeit gegenüber Steuersündern. Während man zur Schließung einer erdrückenden Haushaltslücke lauthals die Notwendigkeit propagierte, die Studiengebühren zu verdreifachen, Jugendzentren zu schließen und die Beihilfen für Rentner und Behinderte zusammenzustreichen, schien man nicht das geringste Interesse daran zu haben, die ungezählten Milliarden an Steuergeldern einzutreiben, die einige der größten Wahlkampfspender aus der Wirtschaft dem Staat schuldig geblieben waren – Einkünfte, nach deren Beitreibung ein Gutteil der Streichungen unnötig gewesen wären. UK Uncut dramatisierte das Problem letztlich mit der Ansage: »Schön, wenn ihr uns die Schulen und Kliniken zumacht, weil ihr das Geld nicht Banken wie der HSBC oder Konzernen wie Vodafone wegnehmen wollt, dann halten wir eben unseren Unterricht in deren Lobbys ab und versorgen unsere Kranken dort.«

Die größte und dramatischste Aktion von UK Uncut hatte jedoch erst wenige Wochen zuvor stattgefunden: Am 26. März 2011, im Gefolge einer Arbeiterdemonstration gegen die Kürzungen mit einer halben Million Teilnehmern in London, hatten etwa 250 Aktivisten das ultranoble Kaufhaus Fortnum & Mason besetzt. Fortnum & Mason ist ein Laden, der in der Hauptsache für die teuersten Tees und Kekse der Welt berühmt ist. Das Geschäft dort boomte trotz Rezession; weshalb es auch schwer zu verstehen ist, wieso man dem Fiskus 40 Millionen Pfund schuldig blieb.

Ich selbst arbeitete mit Art Against Cuts, einer größtenteils aus Künstlerinnen bestehenden Gruppe, deren wesentlicher Beitrag an dem Tag darin bestand, die studentischen Aktivisten in schwarzen Kapuzen, Sturmkappen und Halstüchern mit einigen Hundert Farbbomben zu versorgen. Ich hatte nie eine richtige Farbbombe gesehen und war, als einige meiner Freunde ihre Rücksäcke öffneten, ziemlich verwundert, wie klein sie waren. Im Prinzip erwiesen sich diese »Farbbomben« als kleine eierförmige Wasserballons, wenn auch etwas größer als Hühnereier, zur Hälfte mit Wasser, zur anderen Hälfte mit wasserlöslichen Farben gefüllt. Das Schöne an ihnen: Sie ließen sich wie Baseballs auf jedes nur erdenkliche Ziel werfen – ein anstößiges Schaufenster, einen vorbeifahrenden Rolls oder Lamborghini, einen Bereitschaftsbullen – und sorgten augenblicklich für einen dramatischen Eindruck, wenn die Primärfarben nur so spritzten. Und niemand konnte behaupten, wir liefen auch nur im Entferntesten Gefahr, damit jemandem etwas zu tun.

Der Plan für den Tag sah vor, dass die Studenten sich um drei Uhr in kleinen Gruppen vom Zug der Arbeiterdemo ausklinken, über Londons Haupteinkaufsgebiet ausschwärmen und Kreuzungen blockieren sollten, um dann die Markisen des noblen Steuervermeiders zu dekorieren. Etwa nach einer Stunde hörten wir von der Besetzung und zogen einzeln los, um zu sehen, ob sich irgendwie aushelfen ließ. Als ich eintraf, riegelten die Bereitschaftspolizisten gerade die Eingänge ab, und die letzten Besetzer, die keine Festnahme riskieren wollten, schickten sich eben an, von der ausladenden Markise des Kaufhauses in die Arme einiger Demonstranten zu springen. Der Schwarze Block fand sich zusammen, und nachdem wir unsere letzten Ballons abgefeuert hatten, ging jeder in Schulterschluss mit dem Nebenmann, um einer vorrückenden Phalanx Bereitschaftspolizei entgegenzutreten, die die Straße zu räumen versuchte, um mit den Massenfestnahmen beginnen zu können. Noch einige Wochen später in New York zierten meine Beine blaue Flecken und Schrammen von den Tritten gegen die Schienbeine, die ich mir bei der Gelegenheit eingefangen hatte (ich erinnere mich noch, wie ich dachte, jetzt weiß ich, wieso die alten Krieger Beinschienen trugen.)

Wie sich herausstellte, hatte US Uncut nichts annähernd so Dramatisches vor. Das Meeting fand auf der rückwärtigen Veranda eines berühmten vegetarischen Delis an der Lower East Side statt (wo der Kräutertee fast so viel kostet wie bei Fortnum & Mason), und das Grüppchen war in der Tat so bunt und ausgefallen, wie Marisa gesagt hatte.

»Der Plan«, so erklärte einer der Organisatoren, »sieht vor, in der Lobby einer Filiale der Bank of America ein Seminar abzuhalten. Grund dafür ist, dass man wegen der Haushaltslücken überall in der Stadt Klassenzimmer zumacht und die Bank of America keine Steuern bezahlt, also warum unseren Unterricht nicht in deren Lobby abhalten? Daher kamen wir auf die Idee, uns irgendeinen prominenten Professor zu suchen, egal ob echt oder Schauspieler, der in der Lobby einen Vortrag über die Vermeidung von Körperschaftsteuern halten soll, und Marisa könnte den fürs Internet filmen. Unser wesentliches Problem war bislang, jemanden zu finden, der den Professor spielen würde – vor allem, wo die Aktion für einen Samstag geplant ist. Es wäre uns lieber, wenn es wirklich ein Professor wäre. Der eine oder andere von uns hat Kontakte zu Steve Duncombe von der NYU, aber anscheinend hat der Bammel vor einer möglichen Festnahme …«

Ich hatte Tickets für den Rückflug nach London am Sonntag, also fand ich die Aussicht auf eine Festnahme alles andere als prickelnd, aber irgendwie sah das einfach zu sehr nach Schicksal aus. Nach einem Augenblick des Zögerns erbot ich mich dazu.

Es gab dann aber doch keinen großen Grund, sich Sorgen zu machen. US Uncuts Vorstellung von einer »Besetzung« lief darauf hinaus, die anfängliche Verwirrung bei der »Erstürmung« auszunutzen, um in der Lobby der Bank den Vortrag zu halten, und dann, wenn die Polizei aufkreuzen würde, nach einem bisschen Zeitschinderei friedlich wieder zu gehen. Ich fand in den Tiefen meines Schranks etwas, was entfernt nach einer Tweedjacke aussah, und nahm mir die Steuergeschichte der Bank of America vor – also etwa so: »2009 machte die Bank of America 4,4 Milliarden Dollar, bezahlte keinerlei Steuern an den Bund, erhielt aber eine Steuergutschrift von 1,9 Milliarden. Man gab – über den Daumen gepeilt – vier Millionen Dollar für Lobbying aus, Geld, das direkt in die Taschen der Politiker floss, die für die Steuerparagrafen verantwortlich waren, die so etwas möglich machten.« Dann fand ich mich zur Aktion ein, die Marisa als Livestream fürs Internet filmte.

Standbild aus einem Nation-Video einer US-Uncut-Aktion in einer Filiale der Bank of America im East Village, New York, 30. April 2011

Als ich im Juli zurückkam, war Marisa eine der Ersten, die ich anrief, und sie klinkte mich in eine andere Aktion von Uncut ein, dieses Mal in Brooklyn. Und dieses Mal sollten wir schneller davonlaufen.

16 Beaver Street

Ende Juli war das eigentlich nach wie vor meine einzige Connection zur New Yorker Aktivistenszene.

Das begann sich erst so richtig zu ändern, als meine Freundin Colleen Asper mich überredete, am 31. Juli zu einem von der 16 Beaver Group veranstalteten Event zu gehen.

Ich sollte hier erklären, dass sich diese Gruppe nach ihrer Adresse benannt hat. Die Beaver Street Nr. 16 liegt ganz unten an der Südspitze von Manhattan, nur einen Block von der New Yorker Börse entfernt. Es handelt sich dabei im Prinzip um einen Projektraum für Kunst. Wenigstens habe ich das immer so gesehen: ein Ort, wo Künstler, die obendrein Fans der italienischen autonomen Bewegung und Theorie sind, Seminare über CyberMarx oder radikales indisches Kino abhalten – oder auch über die anhaltende Bedeutung von Valerie Solanas’ Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer, SCUM. Ich hatte ihn jedenfalls nie als einen Ort praktischer Organisation gesehen. Aber wie sich herausstellte, war dort gerade eine ganze Menge praktischer Organisation im Gang. Colleen hatte mich gedrängt, am Sonntag runterzukommen, wenn ich ein Gefühl dafür bekommen wollte, was in New York im Augenblick lief. Ich hatte zugesagt, dann irgendwie nicht mehr so recht dran gedacht, da ich den Vormittag mit einem Freund verbrachte, einem britischen Archäologen, der eben einer Konferenz wegen in der Stadt war; wir hatten auf der Suche nach geeigneten Geschenken für seine Kinder die Comicläden in der Midtown durchforstet, völlig vertieft. Gegen halb eins erhielt ich eine SMS von Colleen:

C: Kommst du zu dieser 16-Beaver-Sache?

D: Wann ist das gleich wieder? Ich geh hin.

C: Jetzt:)! Geht aber bis 5, wenn du also später kommst, wird auch noch geredet.

D: Bin schon unterwegs.

C: Prima!

D: Sag noch mal, worum geht’s da?

C: So’n bisschen über alles. Titel der Runde ist anti-Sparkurs-pro-Demokratie blablabla, aber im Grunde dreht sich’s wohl darum, was auf der Welt so abgeht (es sprechen Leute über Griechenland, Spanien usw.) und wie man so was hier aufziehen könnte.

Als ich hinkam, hatte ich Griechenland und Spanien schon verpasst, war aber überrascht, so viele vertraute Gesichter zu sehen. Den Vortrag über Griechenland hatte eine alte Freundin gehalten, die Künstlerin Georgia Sagri, und als ich reinkam, sprach gerade ein noch älterer Freund, Sabu Kohso, über Anti-Atom-Bewegungen im Gefolge der Kernschmelze im japanischen Fukushima. Der einzige Vortrag, den ich ganz mitbekam, war der letzte, über New York, der jedoch ziemlich enttäuschend ausfiel. Der Referent, ein gewisser Doug Singsen, ein leiser Kunsthistoriker vom Brooklyn College, war ein durchaus netter Kerl (obwohl er mit seinem ausgeprägten Lispeln hier und da schwer zu verstehen war). Er schilderte die Geschichte der New Yorker Anti-Cuts Coalition, die mit Bloombergville – nach Bürgermeister Michael Bloomberg – ein kleines Camp auf dem Bürgersteig gleich gegenüber vom Rathaus in Lower Manhattan gesponsert hatte. Was in gewisser Hinsicht eine frustrierende Geschichte war.

Die Coalition hatte als breites Bündnis von New Yorker Gewerkschaften und Bürgergruppen begonnen, deren Ziel ausdrücklich die Mobilisierung zivilen Ungehorsams gegen Bloombergs drakonische Sparbudgets gewesen war. Was man an sich schon als ungewöhnlich betrachten darf; normalerweise nämlich machen Gewerkschaftsfunktionäre schon bei der bloßen Erwähnung von zivilem Ungehorsam dicht und stellen sich quer. Veteranen vom Global Justice Movement wie ich waren es gewohnt, unsere zunächst so enthusiastischen Verbündeten von der Gewerkschaft wegbrechen zu sehen, kaum dass jemand etwas Radikaleres verschlug, als mit Transparenten demonstrieren zu gehen. Diesmal spielte die Lehrergewerkschaft (United Federation of Teachers), inspiriert zum Teil durch ähnliche Protestcamps in Kairo, Athen und Barcelona, eine aktive Rolle bei der Planung des Camps – bekam aber dann, als man das Lager einzurichten begann, prompt kalte Füße und klinkte sich wieder aus. Nichtsdestoweniger hielt der harte Kern – etwa vierzig, fünfzig Leute, größtenteils Sozialisten oder Anarchisten – von Mitte Juni bis Anfang Juli, drei Wochen lang, durch. Angesichts so kleiner Zahlen und ohne größere Aufmerksamkeit seitens der Medien oder politischen Rückhalt konnte man sich Gesetzesverstöße nicht leisten, aber sich doch immerhin auf eine obskure New Yorker Stadtverordnung stützen, die das Nächtigen auf dem Gehsteig als Form des politischen Protests ausdrücklich erlaubt – vorausgesetzt, man lässt genügend Platz für die Passanten und errichtet keine »Baulichkeit« (wie etwa einen Unterstand oder eben ein Zelt). Natürlich war es ohne Zelt oder irgendeine Art von »Baulichkeit« problematisch, das Ergebnis wirklich als »Camp« zu bezeichnen. Die Organisatoren hatten sich redlich um einen Draht zur Polizei bemüht, aber ihre Verhandlungsposition war, wie gesagt, nicht eben stark, was zur Folge hatte, dass man sich Stück für Stück vom Rathaus abgedrängt sah.

Der eigentliche Grund, aus dem die Coalition so rasch zerfiel, so erklärte Singsen, sei ein politischer. Die Gewerkschaften sowie die meisten Bürgergruppen kungelten mit Verbündeten im Stadtrat, die ihrerseits mit dem Bürgermeister ein Kompromissbudget auszuhandeln versuchten. »Es zeichneten sich rasch zwei Positionen ab«, sagte er. »Die der Gemäßigten, die bereit waren, die Notwendigkeit einiger Kürzungen zu akzeptieren, und entsprechend glaubten, jede Schadensbegrenzung würde ihre Verhandlungsposition stärken, und die der Radikalen – das Bloombergville-Lager –, die die Notwendigkeit von Kürzungen in Bausch und Bogen verwarfen …« Kaum war ein Deal in Sicht, verflog jede Unterstützung für bürgerlichen Ungehorsam, selbst in seiner mildesten Form.

Singsens eigene politische Position blieb dabei unklar. Ich war ihm zuvor nie begegnet. Er war keiner dieser Radikalen mittleren Alters, die bei Meetings der Szene fast schon zum Inventar gehörten.

»Wer ist denn der Typ?«, fragte ich Sabu flüsternd. »Kennst du den eigentlich?«

»Ach, irgend so’n Trotzkist, glaub ich.«

»Wie, von der International Socialist Organization?«

»Ob er bei der ISO ist, weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht macht er auch nur was mit denen. Scheint mir aber ein ganz netter Kerl zu sein.«

Hinterher kam es zu einer förmlichen Diskussion, aber was immer bei solchen Meetings wirklich passiert, das passiert eher hinterher in einem feuchtkalten, schummrigen Pub.

So saßen denn wir – Sabu, Georgia, Colleen, ich und zwei der Studenten, die Bloombergville mit organisiert hatten – hinterher einige Blocks weiter beim Bier und versuchten auszudiskutieren, was von alledem zu halten war. Ich freute mich besonders, Georgia wiedergetroffen zu haben. Das letzte Mal hatten wir uns in Exarchia – dem Anarchistenviertel von Athen – gesehen, wo wir eine Nacht lang bei einem offenbar endlosen Strom von Ouzo in Straßencafés über die radikalen Implikationen von Platons Theorie der Agape oder universellen Liebe debattiert hatten. Unsere Unterhaltung war periodisch durch patrouillierende Sicherheitskräfte unterbrochen worden, die dafür zu sorgen hatten, dass sich da im Viertel niemand zu wohl zu fühlen begann. In Exarchia, so hatte mir Georgia erklärt, sei das normal. Gelegentlich, vor allem, wenn bei irgendwelchen Zusammenstößen mit Demonstranten ein Polizist verletzt worden war, griffen sie an, suchten sich ein Café aus, verprügelten, wen sie greifen konnten, und demolierten die Cappuccino-Maschinen. An dem Abend war nur die routinemäßige Einschüchterung angesagt.

Ich war Georgia nur in Griechenland begegnet, aber sie hatte früher schon fast zehn Jahre lang in New York gelebt und an der Columbia University Kunst studiert. Infolgedessen lamentierten sie und Colleen erst einmal eine halbe Stunde über die Heuchelei der New Yorker Kunstszene und versuchten sich vorzustellen, wie man die zu einem eindeutigen politischen Statement bewegen könnte. Es dauerte jedoch nicht lange, und das Gespräch mündete in die breitere Frage, was es wohl bräuchte, die New Yorker Aktivistenszene aufzurütteln und aus ihrer gegenwärtigen Flaute zu holen.

»Also, was bei mir von dem Vortrag über Bloombergville vor allem hängen geblieben ist«, meldete ich mich zu Wort, »das ist die Aussage, die Gemäßigten hätten durchaus einige Kürzungen akzeptieren wollen, während die Radikalen Kürzungen grundsätzlich ablehnten. Ich nicke beim Zuhören so vor mich hin, als es mir plötzlich kommt: Augenblick mal! Was erzählt der denn da? Seit wann besteht denn die radikale Position darin, alles beim Alten zu belassen?«

Ich fing an, mich ziemlich aufzuregen. Die Proteste von Uncut in England, selbst die rund zwanzig Besetzungen durch Studenten, die wir in dem Jahr gehabt hatten, waren in diese Falle getappt! Sie waren teilweise durchaus militant. Die Studenten hatten Mitgliedern der Königsfamilie aufgelauert, das Hauptquartier der Tories demoliert … Sie waren militant, schön, aber sie waren keine Radikalen. Und die Message selbst war womöglich sogar reaktionär: Stoppt die Kürzungen! Geht’s noch? Und dann wieder zurück ins paradiesische 2009? Oder 1979? Oder gar 1959? »Und um ganz ehrlich zu sein, es hat eher was Beunruhigendes, einen Haufen Anarchisten vor Topshop oder H&M Farbbomben über eine Phalanx Bereitschaftspolizei hinweg werfen zu sehen und dabei ›Bezahlt eure Steuern!‹ schreien zu hören.«

Gab es irgendeine Möglichkeit, aus dieser Falle auszubrechen? Was Georgia anging, so war sie begeistert von einer Kampagne, auf die sie in einer Ausgabe von Adbusters aufmerksam geworden war: »Occupy Wall Street«.

»Ah ja«, sagte ich, »ich glaube, davon hab ich gehört.«

»Was soll das denn heißen? Du hattest doch einen Artikel im selben Heft!«

»Tatsächlich? Na ja, es ist nicht so, dass ich die alle von vorne bis hinten lese. Oder … wart mal, das ist doch die Anzeige mit der Ballerina oder so was in der Art? Mir war nicht klar, zu welcher Art Aktion die da eigentlich aufrufen.«

»Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob denen das selber klar ist. Meiner Ansicht nach haben die einfach mal was in den Raum gestellt.«

»Und, siehst du da ein Potenzial? Ich meine, ist ja nicht unbedingt neu. Weißt du eigentlich, wie oft ein paar Aufrechte schon die New Yorker Börse dicht machen wollten? Das ist gar nicht so einfach. Mag sein, dass es in den Achtzigern mal jemand geschafft hat oder in den Neunzigern – jedenfalls für ein, zwei Stunden oder so. Und 2001 dann, da hatten wir den Plan, eine Wall-Street-Aktion auf die Beine zu stellen, im Oktober, gleich nach den Aktionen gegen den IWF in Washington, D.C. Und dann passierte natürlich 9/11, gerade mal ein paar Blocks weiter von hier, da mussten wir natürlich sofort alles kippen. Ich war damals davon ausgegangen, jede Aktion auch nur in der Nähe von Ground Zero wäre auf Jahrzehnte tabu. Meinst du wirklich, da ist mittlerweile genügend Zeit vergangen? Und was genau sollen wir deren Ansicht nach denn dort eigentlich tun?«

Was keiner so recht sagen konnte. Der Gedanke dahinter schien einfach zu sein: Kommt her und kommet zuhauf! Und dann warten wir mal ab, was passiert.

»Ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, auch egal«, gestand Georgia. »Was mir wirklich ins Auge gesprungen ist, ist ein Hinweis im Netz auf ein Planungsmeeting am Dienstag. Da wird zu einer ›Vollversammlung‹ aufgerufen, was auch immer das sein soll.«

In Athen, so erklärte sie, hatte so alles angefangen: mit der Besetzung des Syntagma-Platzes vor dem Parlamentsgebäude. Dort war es zu einer echten Volksversammlung gekommen, einer kleinen Agora auf der Basis direktdemokratischer Prinzipien. (Marxisten und Anarchisten rangelten heftig um den adäquaten Begriff: Erstere wollten den Slogan »echte Demokratie« nach dem Vorbild der spanischen Indignados, der Empörten. Letztere bestanden auf »direkte Demokratie«. Eine Abstimmung fiel zugunsten der Anarchisten aus.)

»Adbusters geht es meiner Ansicht nach um eine Art symbolische Aktion«, fuhr Georgia fort, »deren Zugnummer ist: ›Wie lautet unsere zentrale Forderung?‹ Dann bringen wir Tausende von Leuten auf die Straße und gehen nicht mehr weg, bis Obama sie uns gewährt.«

»Ja, das könnte auch funktionieren.«

»Na ja«, sagte Colleen, »ich spreche hier zwar wieder mal aus meiner Erfahrung in der Kunstwelt, aber denen geht es um Lesbarkeit. Vom Marketing-Standpunkt aus ist das genau das, worum’s geht: Such dir einen griffigen Slogan, sorg dafür, dass jeder genau weiß, was Sache ist. Aber bei einer sozialen Bewegung? Ob da die volle Lesbarkeit unbedingt eine Tugend ist? Ich bin eigentlich nicht hier, um für Veränderungen am gegenwärtigen politischen System einzutreten. Mich interessiert weit mehr die Diskussion darüber, wie sich ein ganz und gar neues schaffen lässt.«

»Genau«, sagte Georgia. »Für die scheint mir diese Vollversammlung am Dienstag am Bowling Green nichts weiter zu sein als ein Treffpunkt, an dem wir über unser zentrales Anliegen entscheiden sollen. Und die Aktion selbst dient dann lediglich der Durchsetzung dieses Anliegens. Aber ich hab mir gedacht, die Vollversammlung an sich zur Message zu machen. Wie wir das in Griechenland gemacht haben. Und die Idee sich dann ausbreiten zu lassen, bis es in jedem New Yorker Viertel so eine Vollversammlung gibt, in jedem Straßenblock, an jedem Arbeitsplatz, um den Leuten eine Möglichkeit zum Treffen zu geben, wo sie ihre Probleme unabhängig vom Staat selbst lösen können, anstatt das ständig von anderen zu verlangen …«

»Tja, das ist schon immer auch unser Traum gewesen, hier in der Globalisierungsbewegung. Wir haben das ›Kontaminationismus‹ genannt. Das Ganze basiert sozusagen auf dem Glauben, Demokratie sei ansteckend – ich meine echte, sorry, direkte Demokratie. Und manchmal scheint das fast zu funktionieren. Ich meine, wir haben es geschafft, Leute, die noch keine Aktivisten waren, in Sprecherräte zu bekommen, sie in den Konsensprozess einzugliedern. Die erste Reaktion ist immer dieselbe wie meine, als ich das das erste Mal selbst erlebt habe: Man ist ganz entgeistert, man hätte so was nie für möglich gehalten. Es ändert einfach dein ganzes Gefühl dafür, wie Politik aussehen könnte. Also, das ist der Gedanke dahinter. Jetzt brauchen wir nur noch eine Methode, den ganz normalen Amerikaner mit dieser Idee zu konfrontieren, der Rest geht dann ganz von allein. In gewisser Hinsicht war der ganze Wirbel um WTO und IWF nur ein Vorwand. Oder, okay, kein Vorwand, es ging ja um ernste Probleme, schließlich starben da Menschen … aber das war unsere Lösung, die Neuerfindung der Demokratie. Das Problem war, die Leute zusammenzubekommen. Es ist unglaublich schwer. Oder die Medien dazu zu veranlassen, auch nur mal zu erwähnen, worum es uns eigentlich ging.«

Wir versprachen einander, uns bei besagter Vollversammlung zu sehen.

2. August

Bowling Green ist ein winziger Park an der Südspitze Manhattans, am westlichen Ende der Beaver Street, gerade mal zwei Blocks von der Börse entfernt. Der Name erklärt sich daraus, dass im 17. Jahrhundert die holländischen Siedler dort Boccia oder Boule gespielt hatten. Heute ist es eine umzäunte Grünanlage, an die sich nördlich eine relativ große gepflasterten Spitze anschließt, die wiederum von der Bronzestatue eines angriffslustigen Bullen beherrscht wird. Diese Skulptur strahlt eine ungezügelte und potenziell tödliche Begeisterung aus und wird von den Brokern der Wall Street gern als Symbol für die animalischen Instinkte (wie Keynes es genannt hat) wahrgenommen, die die Triebfedern des Kapitalismus sein sollen. Für gewöhnlich ist der Park ein mit ausländischen Touristen durchsetzter Ort der Beschaulichkeit. Straßenverkäufer verhökern dort kleine Replikate des Bullen.

Als ich gegen 4:30 Uhr hinkam, war ich bereits etwas spät dran für das Meeting, aber diesmal mit Absicht. Ich hatte einen Umweg durch die Wall Street genommen, um ein Gefühl für die Polizeipräsenz zu bekommen. Es war schlimmer, als ich gedacht hatte: Bullen, wohin man sah. Gleich zwei Kolonnen lungerten herum in der Erwartung, etwas zu tun zu bekommen; zwei berittene Einheiten bewachten die Zugangsstraßen; Motorradpolizisten schossen die eisernen Barrikaden entlang, die Selbstmordbomber auf Distanz halten sollen. Und das augenscheinlich an einem gewöhnlichen Dienstagnachmittag!

Als ich dann am Bowling Green eintraf, fand ich die Szene dort fast noch bedrückender. Zunächst war ich noch nicht einmal sicher, ob ich überhaupt auf dem richtigen Meeting gelandet war. Eine Kundgebung jedenfalls war bereits in vollem Gange. Zwei Fernsehkameras waren auf eine behelfsmäßige Bühne ausgerichtet, die mit riesigen Transparenten, Megaphonen, Stapeln vorgefertigter Schilder ausgestattet war. Ein hochgewachsener Mann mit fliegenden Rastalocken sprach leidenschaftlich vom Kampf gegen Haushaltskürzungen; seine vielleicht achtzig Zuhörer hatten sich im Halbkreis um ihn geschart. Die meisten schienen verlegen oder gelangweilt zu sein, selbst die Fernsehteams, wie ich bei näherem Hinsehen bemerkte, da die Kameraleute nicht auf dem Posten waren; die Kameras standen unbeaufsichtigt da.

Ich fand Georgia, die sich mit gefurchter Stirn am Rand herumdrückte. Colleen war, wie ich später erfuhr, auch da gewesen, in Begleitung ihrer Mutter, die zu Besuch in der Stadt weilte. Und der war das Ganze so unangenehm geworden, dass Colleen sich verpflichtet fühlte, mit ihr stattdessen in eine Galerie zu gehen.

Ich fragte Georgia: »Also, wer sind die denn? Sehen mir nach WWP aus.«

»Sind sie auch.«

Ich war einige Jahre nicht in der Stadt gewesen, und so dauerte es einige Augenblicke, bis mir klar wurde, dass mir der größte Teil der Gesichter vertraut war. Für die meisten Anarchisten ist die Workers World Party oder WWP die Plage des Aktivisten schlechthin. Die Partei scheint – so jedenfalls unser Eindruck – aus einem kleinen Kader größtenteils weißer Funktionäre zu bestehen, die sich bei öffentlichen Veranstaltungen immer diskret hinter einem Sortiment von Strohmännern – Schwarzen und Latinos – verstecken. Sie sind berühmt dafür, eine politische Strategie zu verfolgen, die direkt aus den 30er-Jahren stammt; sie reden von »Volksfront«-Koalitionen wie dem International Action Center (IAC) oder dem Bündnis »Act Now to Stop War and End Racism« (ANSWER)1, die aus Dutzenden von Gruppen bestehen, die Tausende auf die Straße bringen, um mit vorgefertigten Spruchbändern demonstrieren zu gehen. Der größte Teil des Fußvolks dieser Gruppen fühlt sich von der militanten Haltung der Koalition und den anscheinend unversiegbaren Geldquellen angezogen, verbleibt aber in seliger Unwissenheit hinsichtlich der Position des Zentralkomitees zu den großen Problemen der Welt. Diese Position ist fast schon eine Karikatur eines erzkonservativen Marxismus-Leninismus, und das in einem Maß, dass so mancher von uns sich des Gedankens nicht erwehren konnte, der ganze Verein sei in Wirklichkeit ein ausgefeilter, vom FBI finanzierter Witz. So befürwortete die WWP zum Beispiel 1968 den russischen Einmarsch in die Tschechoslowakei und 1989 die blutige Niederschlagung der demokratischen Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Und die Linie der Partei ist derart streng »antiimperialistisch«, dass sie sich nicht nur gegen jedwede amerikanische Intervention in Übersee stellt, sondern obendrein auch jeden aktiv unterstützt, der von den USA offiziell in den Senkel gestellt wird, von Nordkorea bis hin zu den Hutu-Milizen in Ruanda.

Dass die WWP das Meeting unter ihre Kontrolle gebracht hatte, war ein Desaster. Georgia und ich hatten keine Ahnung, wie diesem Verein das gelungen war, aber wir wussten beide, solange diese Ultraorthodoxen hier den Ton angaben, bestand absolut keine Möglichkeit, dass es zu so was wie einer richtigen Versammlung kommen könnte. Und als ich dann einige der Umstehenden fragte, was denn eigentlich geplant sei, bestätigten sie mir: Kundgebung, anschließend offenes Mikro und dann eine Demo durch die Wall Street selbst, wo die Führer eine lange Liste vorgefertigter Forderungen zu stellen gedachten.

Mir stank die Situation. Auf eine entschiedenen weniger salonfähige Art, als ich es hier wiedergebe, raunzte ich einen der Angehörigen des Zentralkomitees an: »Ich wollte, ihr würdet keine ›Vollversammlung‹ annoncieren, wenn ihr keine abhalten wollt.« Es war ein beunruhigend großer Weißer, der zurückraunzte: »Oha, das nenn ich Solidarität! Ich sag dir was: Warum gehst du nicht einfach?«

Georgia und mir war jedoch aufgefallen, dass kaum einer sonderlich glücklich darüber zu sein schien, was da lief. Um es im Aktivistenjargon zu sagen: Es war wohl eben doch keine Ansammlung von »Vertikalen«, also von Leuten, die mit ausgegebenen Schildern rumlaufen und den Sprechern irgendeines Zentralkomitees zuhören wollen. Im Gegenteil, bei den meisten handelte es sich ziemlich offensichtlich um »Horizontale«, sprich: um Leute, die es eher mit anarchistischen Organisationsprinzipien halten, mit hierarchielosen Formen direkter Demokratie. Ich erspähte wenigstens einen Wobbly,2 einen jungen Mann mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem IWW-T-Shirt, und einige Collegeleute in der Aufmachung der Zapatistas.3 Auch Sabu lungerte da rum, mitsamt einem anderen japanischen Anarchisten, einem alten Freund, den ich von Straßenaktionen in Quebec City 2001 her kannte … Schließlich sahen Georgia und ich uns an und erkannten, dass wir beide dasselbe dachten: »Warum machen wir diesen Scheiß mit? Wieso gehen wir jedes Mal, wenn so was passiert, einfach maulend nach Hause? Verdammt, die haben eine Vollversammlung annonciert. Also halten wir doch eine ab!«

So schlenderte ich auf einen vielversprechenden Fremden zu, einen jungen Koreaner, der irritiert Richtung Bühne sah. Er hieß Chris, war Anarchist und arbeitete mit Food not Bombs, aber das wusste ich damals alles noch nicht. Jetzt fiel mir bloß auf, dass er ziemlich angepisst zu sein schien. »Sag mal, nur so als Frage. Wenn einige hier sich absetzen und eine richtige Vollversammlung aufziehen würden, würdest du dann mitmachen?«

»Wieso, haben das welche vor?«

»Sieht ganz so aus.«

Wenn ich in meinen Jahren als Aktivist eines gelernt habe, dann ist das Folgendes: Wenn man will, dass Leute in einer großen Menge was machen, dann schlägt man ihnen das nicht vor, sondern man sagt ihnen, dass es bereits jemand macht. Chris brauchte ich jedoch nicht zu überzeugen. »Scheiße, ja. Sag einfach, wenn’s so weit ist.«