7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur Balance eBook

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

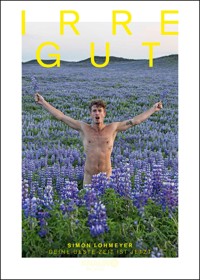

Vom kleinen Zirkuswagen in Omas Garten hinaus in die Welt. Simon Lohmeyers faszinierendes Leben als Fotograf, Model, Agenturinhaber und Influencer führt ihn rund um den Globus. In seinem inspirierenden Ratgeber erzählt er wunderbar erfrischend über die Kunst, ein wildes, buntes, verrücktes und irregutes Leben zu führen. Seine außergewöhnliche Sinnsuche führt ihn nach New York, Mexiko City, Kapstadt und vielen weiterer spannenden Orten. Seine Träume geprägt von Abenteuer, Freiheit und kreativer Selbstverwirklichung. irregut beschreibt die Geschichte von einem, der auszog, um sich selbst zu finden. Kein Traum ist Simon Lohmeyer zu groß oder zu klein, um ihn nicht mit kindlicher Neugier anzupacken. Lohmeyer schreibt über Glück, Freiheitsliebe und pure Lebensfreude, aber auch über schwere Schicksalsschläge. Er verliert seine Schwester und muss den Vater bei seinem Kampf gegen die Drogensucht beobachten. Er erzählt offen und aufrichtig von diesen dunkelsten Momenten seiner Vergangenheit und wie es ihm gelang, diese zu verarbeiten und immer wieder aufzustehen. Simon Lohmeyers ungezähmter Optimismus lässt ihn irgendwann erkennen, dass es vor allem die innere Einstellung ist, die über das eigene Glück entscheidet. Sein Buch macht Mut, neue Dinge auszuprobieren und für seine Träume zu kämpfen – ungeachtet dessen, was andere um uns herum dazu sagen. Der passionierte Globetrotter zeigt, wie wir unser Glück in einem selbstbestimmten Leben finden und uns dabei immer treu bleiben können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Simon Lohmeyer

irregut

Deine beste Zeit ist jetzt

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Vom kleinen Zirkuswagen in Omas Garten hinaus in die Welt

Simon Lohmeyers faszinierendes Leben als Fotograf, Model, Agenturinhaber und Influencer führt ihn rund um den Globus. In seinem Buch erzählt er wunderbar erfrischend über die Kunst, ein wildes, buntes, verrücktes und irregutes Leben zu führen. Kein Traum ist ihm zu groß oder zu klein, um ihn nicht mit kindlicher Neugier anzupacken. Lohmeyer schreibt über Freiheitsliebe und pure Lebensfreude, aber auch über Schicksalsschläge, die den Abenteurer nicht davon abhalten, sich jeden Tag neu zu erfinden.

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen

Widmung

Intro

Erste Geschichte: Auf der Suche nach dem Kind, das ich hätte sein können

Erste Erkenntnis: Verteidige deine Kindheit

Zweite Geschichte: Diese seltsame Idee von Heimat, Identität und Herkunft

Zweite Erkenntnis: Come as you are!

Dritte Geschichte: Wie Heroin Weihnachten zerstörte und ich in mein eigenes Leben aufbrach

Dritte Erkenntnis: Mit der Katastrophe leben

Vierte Geschichte: Über die wichtige Frage, ob man einen Beruf haben muss

Vierte Erkenntnis: Mach doch, was du willst

Fünfte Geschichte: Come out and find in

Fünfte Erkenntnis: »Besser Champagner!«

Sechste Geschichte: Der Wunsch nach Bekanntheit, Berühmtheit

Sechste Erkenntnis: Erfinde dich neu!

Siebte Geschichte: Über die Lust am Rausch

Siebte Erkenntnis: Sei deine eigene Droge

Achte Geschichte: Warum das Nacktsein viel mehr ist, als nichts anzuhaben

Achte Erkenntnis: Sie können sich schon mal frei machen!

Neunte Geschichte: Wie ich ein Meister darin wurde, in die Lehre zu gehen

Neunte Erkenntnis: Du kannst ein Star sein, aber du musst es dir erarbeiten

Zehnte Geschichte: Wie ich aus Binsenweisheiten eine Lebensphilosophie gebastelt habe

Statt zehnter Erkenntnis: Die Binsenweisheiten und Glückskeksbotschaften, die ich angesammelt habe

Mit allen möglichen schlauen Gedanken von Axel Milberg, Billy Porter, Dr. Ruth Westheimer, Bonnie Strange, dem legendären Panikdoktor, Rainer Langhans, Ellen von Unwerth, meiner Tante Regina und meinem Opa Henno Lohmeyer.

Simon Lohmeyer hat in seinen 31 Lebensjahren vieles ausprobiert: Er arbeitete als Tellerwäscher, Model, Gärtner, Barmann, Fotograf und Filmer, hat eigene Lokale und eine Galerie betrieben – sowie ein berüchtigtes Münchner Hinterzimmer-Speakeasy.

Für die deutsche Ausgabe des Männermagazins GQ schrieb er fünf Jahre lang einen Lifestyle-Blog, in dem er über Themen wie Achtsamkeit, Kreativität, Spiritualität, Mode und Popkultur berichtete. Inzwischen berät er mit seiner Kreativagentur »LAZY« Firmen, darunter Luxusmarken und Modelabels. Dazwischen bereist er fotografierend und schreibend die Welt.

Ein Leben wie im Traum, möchte man meinen. Dabei war es nicht immer einfach für ihn, seinen Weg zu finden und sich der diversen Schubladen zu erwehren. Die Drogenabhängigkeit seines Vaters und der Freitod seiner kleinen Schwester führten zu frühen Sinnkrisen. Gerade die Zumutungen, die das Leben für ihn bereitgehalten hatte, lernte Simon Lohmeyer als Herausforderungen zu begreifen. Als Vorbild und Ratgeberin stand ihm seine Großmutter Marianne zur Seite. So wie die außergewöhnliche Frau, die als Leichtathletin sogar zu den Olympischen Spielen eingeladen war, entschied er sich für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Mit 18 machte er sich auf, die Welt kennenzulernen und Orte zu entdecken, an denen er völlig zwanglos leben kann.

Diese Lebensreise führte ihn zu fernen einsamen Plätzen, auf bunte Partys und in schillernde Szenen der großen Weltmetropolen – aber auch an die Ränder der Gesellschaft, wie etwa zu Kindern in Kambodscha, die auf einem gigantischen Müllhaufen leben.

Was er dabei herausfand: dass das Glück überall zu Hause sein kann und man den schweren Dingen am besten mit großer Leichtigkeit begegnet. Dabei entdeckte er jenen Ort, an dem er sich wirklich zu Hause fühlt: bei sich selbst. Diese autobiografische Erzählung ist auch eine Art Reiseführer ins Unbekannte, mit einem großen Ziel: ein freies und kreatives Leben.

Für Lisa

Intro

Ich stoße die Tür weit auf. Ich trete hinaus aus dem alten Zirkuswagen, den mein Vater für mich und meine kleine Schwester, als wir Kinder waren, gekauft hat. Ich blicke auf die bunten Kringel und Blumen, die Lisa damals überall hingemalt hat. Eigentlich war das Ding bloß ein alter Bauwagen, aber sie hatte von einem richtigen Zirkuswagen geträumt und ihn einfach dazu gemacht.

Wie lange mag das her sein, zwanzig Jahre? Damals, bevor der Vater anfing, harte Drogen zu nehmen, und als meine kleine Schwester noch am Leben war. Der alte Wagen steht immer noch im Garten meiner Großmutter, der heute mir gehört. Es ist Frühling, die ersten Krokusse schießen aus dem Boden. Die alten Obstbäume meiner Oma und die Magnolien blühen auch schon ein wenig, aber sie zögern noch. Ich atme tief ein, meine Lungen füllen sich. Das Durchschnaufen fühlt sich heute als etwas ganz Besonderes an. Denn die ganze Welt hält zurzeit den Atem an. Seit über einem Jahr breitet sich dieser Virus aus, mehreren Millionen Menschen ist die Luft für immer weggeblieben. Manche ertrinken geradezu an ihrer eigenen Luft. Die frische Landluft erscheint mir plötzlich kostbar.

Der Garten der Oma ist von alten Tuffsteinen begrenzt. Sie liegen seit Jahrzehnten da, vielleicht seit Jahrhunderten. Sie könnten von anderen Krisen und Seuchenzeiten berichten. Sie haben die Cholera gesehen, die Spanische Grippe, wer weiß, vielleicht sogar schon die Pest. Aber die Steinbrocken ziehen es bekanntlich vor, zu schweigen. Meine Freundin kommt von hinten aus dem Bett gekrochen und umarmt mich, sie lächelt und reicht mir Tee. Wir sind seit Langem zum ersten Mal für längere Zeit an einem Ort. Die vergangenen Jahre gestalteten sich als eine einzige große Reise, ich war damit beschäftigt, ständig irgendwohin zu fliegen. Island, Irland, Israel, Indien – und das sind nur die Orte mit I. Aber auf einmal ist selbst Ismaning, das zwanzig Kilometer entfernt von unserem bayerischen Bauerndorf mit dem Zirkuswagen liegt, unerreichbar. Ich fühle mich fast ein wenig schuldig, dass wir es so schön hier haben, während die Welt keucht. Aber ich genieße den Stillstand, der gerade herrscht. Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich nicht die Sorge, den nächsten Flieger zu verpassen. Alles ist gecancelt. Ich stehe an jenem Ort, an dem mein Leben einmal seinen Anfang genommen hat, wo es in die falsche Richtung gelaufen ist und der gerade im Moment mein liebstes Reiseziel ist. Ich bin nicht mehr auf der Flucht, sondern dort ausgestiegen, wo ich immer schon einmal hinwollte. Bei mir selbst. Hier soll dieses Buch beginnen.

Erste Geschichte

Auf der Suche nach dem Kind, das ich hätte sein können

»Ich setzte den Fuß in die Luft, und sie trug.« (Hilde Domin)

Es gibt diese romantische Vorstellung, dass man den Kontakt zu dem Kind, das man einmal gewesen ist, nie verlieren dürfe. Mir ist dieses Kind, um ehrlich zu sein, nicht mehr sonderlich nahe. Wo liegen die Ursprünge meiner selbst, was sind die frühesten Erlebnisse, an die ich mich konkret erinnern kann? Auf Bildern aus einem alten Album meiner Großmutter sehe ich mich mit einem Strauß Pfefferminze, die überall in ihrem Garten wuchs. Auf keinem der Bilder ist ein Lächeln zu sehen, fällt mir sofort auf. Auf einem habe ich schon diesen starken Ausdruck, den später die Fotografen von mir als Model immer wollten. Sehr streng schau ich da drein, ernst und manchmal etwas patzig. Alles, was ich eigentlich nicht bin.

In frühen Jahren war ich ein rundlicher Rabauke mit einem ungeheuerlichen Cholesterinspiegel. Ich liebte es, literweise heiße Schokolade und Kakao zu trinken, was mir bald vom Kinderarzt verboten wurde. Zudem hatte ich diese merkwürdige Zwangsvorstellung, mein Geschäft ausschließlich auf der Toilette meines Elternhauses verrichten zu können. Das ging halbwegs gut, wenn ich im Kindergarten war. Zum Problem wurde es im Familienurlaub, der nach Italien an den Gardasee führte. Tagelang hatte ich es mir verkniffen, bis mein Bauch fürchterlich zu schmerzen begann. Besorgt betrachteten mich die Eltern und redeten auf mich ein. Schließlich überlegten sie ernsthaft, den Urlaub abzubrechen und nach München heimzufahren, damit das Kind endlich auf seine gewohnte Kloschüssel gehen konnte. Man versprach mir alle möglichen Belohnungen, Bobbycars und Carrera-Bahnen, nur damit dieser seltsame Junge endlich Kacken ging. »Du bist doch auch schon im Wald auf Klo gewesen, draußen bei der Oma«, redete mein Vater auf mich ein. »Weißt du das nicht mehr? Das schaffst du doch auch hier.« Er fand ein kleines Wäldchen direkt am See, grub ein Loch und ließ mich davor einfach stehen. Seine Taktik ging auf, zehn Minuten später kehrte ich im wahrsten Sinne erleichtert zurück, und der Urlaub konnte weitergehen.

Es sind diese kleinen Anekdoten und Geschichtchen, die jeder von sich kennt und die Jahre später zur Belustigung von Tanten und Nachbarn gerne erzählt werden, einen selbst aber meist beschämen. Aber erfahre ich aus ihnen etwas über mich selbst, über mein frühes Ich? Während ich versuche, mein Bewusstsein nach Anhaltspunkten zu durchstöbern, kommt mir eine ganz andere Erinnerung in den Sinn. Die Begegnung mit einem Kind, das auf eine ganz besondere Weise leuchtete.

Es muss zehn Jahre her sein, ich lebte mit meiner damaligen Freundin Jen in Sydney, wir waren fürs Wochenende mit ihrem alten Mercedes rausgefahren, um Freunde von ihr in deren luxuriösem Haus zu besuchen. Wir standen an einer Klippe, von der aus man einen atemberaubenden Blick auf das Meer hatte. Dort kletterte dieses süße, etwa fünf Jahre alte Mädchen herum, tollte und lachte und strahlte dabei. Gleichzeitig hatte es einen neugierigen, fragenden Ausdruck im Gesicht. Mich interessierte die fabelhafte Aussicht kein bisschen mehr, ich war völlig auf die Kleine konzentriert. Ihrer Mutter Rosie war das schnell aufgefallen, und sie stellte sich direkt neben mich und beobachtete belustigt, wie ich fasziniert ihrer Tochter beim unbeschwerten Rumhüpfen zuguckte. »Wie kann ein so kleiner Mensch ein so großes Charisma besitzen?«, fragte ich sie. »Wie habt ihr das angestellt, dass sie so ist?« Rosie schmunzelte, sie war es offenbar gewohnt, dass die Leute sich für ihr Kind interessierten. »Wir haben gar nichts gemacht«, antwortete Rosie und sagte mir diesen Satz, der, wenn man ihn hinschreibt, vielleicht etwas esoterisch klingt. In dieser Situation fand ich ihn aber einleuchtend und klug. »Kinder werden mit dem Wissen des ganzen Universums geboren«, sagte sie. »Unsere Aufgabe ist es, sie davor zu bewahren, sich das wegnehmen und zerstören zu lassen.«

Ich war ohne irgendeinen besonderen Grund oder gar eine Aufgabe nach Australien gezogen. Ich hatte aufregende anderthalb Jahre als Model in New York hinter mir, war von Party zu Party, von Modeljob zu Modeljob, von einem fremden Bett ins nächste gehüpft. Plötzlich, von einem Tag auf den anderen, hatte ich realisiert, dass ich damit fertig war. Mir fiel nichts mehr ein, was ich noch nicht erlebt, noch nicht ausgekostet hatte, ich fühlte mich ausgelutscht, das große faszinierende New York wirkte verbraucht auf mich.

Vielleicht meldete sich in diesem Moment das Kind, das in mir haust. Jedenfalls tat ich etwas, was man als nichts anderes als völlig kindisch bezeichnen kann: Ich buchte mir einen One-Way-Flug nach Australien. Nicht, dass ich mir damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt hätte, ich folgte einfach einem inneren Gefühl. Heute frage ich mich, ob ich damals instinktiv auf die exakt gegenüberliegende Seite des Weltballs meines Geburtsorts gesteuert war.

»Sorry, ich hätte mal eine Frage«, sprach ich im Flugzeug eine der Flugbegleiterinnen an. »Welche Währung haben die da eigentlich in Australien?« Die schicke, hochgewachsene Frau schaute mich verdutzt an und fragte sich vermutlich, ob ich sie auf den Arm nehmen wollte, dann fing sie an zu kichern und ging zu ihren Kolleginnen, um sich über den merkwürdigen Boy aus Bavaria zu amüsieren. Die Frauen beschlossen kurzerhand, mich zu ihrem Projekt für diesen Flug zu machen, und brachten mir – bevor noch irgendjemand anders auch nur ein Wasser hatte – erst einmal ein Bierchen. Es folgten diverse Gin Tonics, die mir ungefragt gemixt wurden, und schließlich, als die meisten Passagiere ihre Schlafmasken übergezogen hatten, stand ich mit der Crew im Zwischenabteil, wir schossen Polaroids voneinander und guckten bei weiteren zahllosen Drinks durch die Bullaugen dem unendlichen Sonnenuntergang zu, dem wir hinterherflogen.

Die äußerst gestrenge Einwanderungsbeamtin am Flughafen von Sydney stellte mir monoton ihre Standardfragen und blickte so skeptisch wie überrascht hoch, als ich schon die erste nicht beantworten konnte. »Irgendwo am Strand jedenfalls«, sagte ich, als sie wissen wollte, wo ich wohnen würde. Sie musterte mich aus ihrer Kabine heraus und schaute kurz sehr ungehalten, als würde sie gleich meinen Pass beschlagnahmen und die Security rufen. Dann schüttelte sie schmunzelnd den Kopf. »Oh, Boy, so wie du aussiehst, bist du vermutlich am Bondi Beach am besten aufgehoben.«

Dabei war die Frage gar nicht so unberechtigt. Wo sollte ich übernachten? Ich kannte keine Menschenseele auf diesem Kontinent. Was natürlich nicht stimmte, als Model kennt man immer irgendwo irgendwen. Noch am Flughafen postete ich meinen Standort auf Facebook, und dass ich irgendwo bleiben müsste. Innerhalb von zwei Stunden hatte sich eine gewisse Phoebe, mit der ich mal in Kapstadt in einem Modelapartment gelebt hatte, gemeldet und ließ mich bei sich wohnen. Ihre Wohnung lag natürlich direkt am Bondi Beach, wo auch sonst?

Es gibt einen Satz aus einem Gedichtband von Hilde Domin, der mich sofort in der Seele getroffen hat, als ich ihn zum ersten Mal las: »Ich setzte den Fuß in die Luft, und sie trug.« So fühlte ich mich in Sydney. Schon als ich die ersten Schritte auf dem Flugfeld gegangen war, spürte ich, dass dieser staubige, heiße Boden mein nächstes Zuhause sein würde.

Wie konnte aus dem scheuen Kleinkind, das ich von den Fotografien im Album meiner Großmutter kenne, dieser junge Mann werden, der überall in der Welt sofort Anschluss findet? So war es jedenfalls auch hier, mehr als je zuvor. Ich liebte den Bondi Beach, und der Bondi Beach liebte mich. Dabei waren es keineswegs nur feine Leute, die da abhingen. Als Erstes geriet ich an eine Bande ausgelassener Rich Kids, die von früh bis spät auf den Putz hauten. Vielleicht, weil ich ihren Hedonismus nicht verurteilte, sie aber auch nicht beneidete.

Auch wenn ich ständig irgendwo unterkam, musste ich eine feste Bleibe finden und studierte nachmittags am Strand Apartmentanzeigen, während sich die anderen mit ihren Boards in die Wellen warfen. Obwohl ich sieben Angebote rausgesucht hatte, fühlte ich bei einem sofort so ein aufregendes Ziehen in der Brust. Ich wusste, dass ich da zumindest hingehen musste. Außerdem lag es auch in einer Seitenstraße, die wieder direkt an den Beach grenzte.

Als sich die Tür öffnete und den Blick auf die Eigentümerin, bei der ich als Untermieter einziehen könnte, freigab, wusste ich sofort, warum. Ich bin nicht esoterisch veranlagt, auch nicht religiös, bestenfalls spirituell. Ich mag allerdings Religionen und jegliche Form von Kulten, solange sich deren Anhänger friedlich verhalten. Mir gefallen diverse Versatzstücke, die Geschichte mit dem Karma, die Idee einer ausgleichenden größeren Gerechtigkeit. Meine Familie hatte mir eine einfache Lebensregel vermittelt, in der die Zehn Gebote wie auch Kants kategorischer Imperativ irgendwie gleichzeitig Platz fanden: Tu einfach nichts, was sich irgendwie falsch anfühlt und was irgendjemand anders als Unrecht empfinden könnte. Und wenn du daran zweifelst, lass es einfach sein. Nun stand ich plötzlich vor einer fünfzigjährigen Brasilianerin mit wilden Dreadlocks, aus der ganz viel Zauber und wundersame Spiritualität fauchten. Ich zuckte jäh vor so viel Ausstrahlung zusammen und prüfte kurz, ob es sich richtig anfühlte. Aber sie ließ mir gar keine Wahl, sie fasste sofort nach meiner Hand und las daraus, dass ich bei ihr wohnen würde. »Ich kann deine Zukunft sehen«, sagte sie. »Und ich sehe, dass sie hier in dieser Wohnung stattfinden wird.« Ob ich mich nicht erst einmal vorstellen solle, fragte ich sie. »Ich weiß doch schon alles über dich«, sagte sie und schmunzelte süß.

Meine Zauberin hieß Lua, sie legte tagsüber auf dem Paddington Market den Menschen die Karten und wahrsagte ihnen ihr Schicksal. Auf ihrer Business Card stand als Berufsbezeichnung, dass sie ein Medium sei. Es roch nach wundersamen Kräutern, die sie in Schalen angezündet hatte, Weihrauch und Myrrhe vielleicht.

Mir gefiel das Zusammenleben mit einer Hexe, besonders mit der Berufsauffassung, wie Lua sie pflegte. Zu einem ihrer festen Rituale gehörte es, sonntagnachmittags zur Vertreibung böser Geister eine Flasche Champagner im Garten zu vergießen und mindestens eine weitere zu trinken. Das ließ ich mir gerne gefallen. »Kannst du das Kind in mir sehen?«, fragte ich sie bei einer der gemütlichen Sonntagsmessen im Liegestuhl auf champagnergetränkter Wiese. »Und wieso es mir seit Längerem vergönnt ist, so friedvoll und lässig durchs Leben zu gehen?« Lua schaute ganz ernst und wild und holte ein paar Muschelschalen, die sie auf den Boden warf. »Du bist schon ein sehr, sehr altes Kind«, sagte sie. »Und dieses Leben, in dem du das Sternzeichen der Fische hast, wird dein letztes sein.« Mich gruselte es etwas bei dieser Aufführung, ich machte mir aber schnell bewusst, dass es zu ihrem Alltagsbesteck gehörte, einem Schauer wie diesen über den Rücken zu jagen.

Sollte die Sache mit der Wiedergeburt wahr sein, wäre das natürlich eine ziemlich tolle Nachricht, so kurz vor dem selig machenden Nirwana zu stehen. Allerdings frage ich mich, ob irgendjemandem schon einmal von einer Wahrsagerin prophezeit worden ist, dass er leider noch zahlreiche Leben als Küchenschabe, Hausschwein oder Wellensittich vor sich habe. Abends im Bett fiel mir allerdings auf, dass ich Lua nie mein Geburtsdatum gesagt und ihr auch nie einen Pass oder ähnliche Dokumente gezeigt hatte. Und ich rätselte in die Nacht hinein, wie sie wohl mein Sternzeichen erraten haben mochte.

Von da an verweigerte Lua mir jede weitere Auskunft zu diesem Thema, aber wir hatten eine gute Zeit zusammen. Wir kifften, schmierten uns Honig aus Bahia ins Gesicht und gingen damit joggen – ich habe ehrlich gesagt vergessen, wozu das gut war. Sie war unglaublich herzlich zu mir, war eine Art Big Mama meiner Australienzeit.

Das Leben am Beach wurde mit der Zeit ziemlich teuer. Also schaute ich mich nach einem Job um. Als hätte sie irgendwo auf dieses Stichwort gewartet, tauchte Amy auf. Sie war eine britische Journalistin, die sich in England umsichtig verheiratet und deshalb ein Vermögen zur Verfügung hatte, um Benefiz-Veranstaltungen für benachteiligte Kinder auszurichten. »Small Steps Project« nennt sich die Hilfsorganisation. Der Name passt auch insofern perfekt, als sie Spenden generierte, indem sie Designer-High-Heels von Londoner Society-Frauen versteigerte.

Über sie lernte ich auch Jen kennen. Jen kam ebenfalls aus London und strahlte eine unheimliche Sexyness aus. Sie konnte sich gar nicht normal mit jemandem unterhalten, ihre alltagsübliche Kommunikationsform war der Flirt. Allerdings war sie mit Tom liiert, einem schmierigen, auftrainierten Mittdreißiger, mit dem sie in einem protzigen Penthouse am Strand lebte. Wir lernten uns alle auf einer Party kennen. Sie erzählten mir von ihrem aktuellen Projekt, und dass sie zusammen nach Kambodscha reisen würden, um über Kinder, die dort in fürchterlicher Armut auf einer gigantischen Mülldeponie leben, einen kleinen Benefiz-Film zu drehen. Bevor ich überlegen konnte, ob ich mir das zutrauen würde, war ich als Kameramann engagiert. Dass ich nur eine kleine Ausrüstung besaß, sollte kein Problem darstellen. Jens Freund Tom stellte mir allerlei aus seiner zur Verfügung. Weil er anscheinend nichts anderes mit seinem vielen Geld anzufangen wusste, hatte er selbst die ausgefallensten Geräte in seinem Equipment, die er mir großzügig in die Hand drückte.

Ehe ich michs versah, saß ich als angehender Kameramann neben Jen im Flieger nach Phnom Penh. Wenn ich zuvor erwähnt habe, dass die Zehn Gebote im Groben zu meiner Erziehung gehört hatten, muss ich vielleicht anführen, dass es das sechste nicht ganz in meinen Wertekanon geschafft hat. Dennoch halte ich mich für einen sehr treuen Menschen, und schließlich war es ja Jen, die in einer Beziehung lebte, nicht ich.

Kaum hatten wir uns in die von der Fluglinie bereitgestellten Decken gemummelt, spürte ich, wie Jens Hände darunter zu mir wanderten. Irgendwo über Indonesien oder Malaysia trafen wir uns in der Flugzeugtoilette und hatten ein wundervolles erstes sexuelles Erlebnis an diesem grundsätzlich eher unpraktischen Ort. Meine frühkindliche Angst vor fremden Klos hatte ich offensichtlich überwunden. Und als wir in Kambodscha landeten, gab es keinerlei Zweifel daran, dass Jen ihren Freund für mich verlassen würde.

Es war mein allerstes Mal in einem südostasiatischen Land. Bereits in den ersten Minuten in der Stadt war ich völlig übermannt. Der tiefsinnige, ernste Blick, den ich auf meinen Kinderfotos habe und der meine Modelkarriere begründete, wich einem großen Lächeln, das bis heute nicht mehr aus meinem Gesicht verschwunden ist. Die Kambodschaner wissen auf Millionen unterschiedliche Arten zu lächeln – und ich lächelte eifrig zurück. Ich lernte, dass es sich dabei um das allumfassende Tor zur Welt und ihren Menschen handelt.

Nachdem wir uns halbwegs akklimatisiert hatten, brach unser kleines Team zum eigentlichen Ziel unserer Reise auf. Ich war unheimlich fröhlich und beschwingt, nicht zuletzt, weil sich zwischen Jen und mir eine unbeschwerte Liebesaffäre entwickelt hatte. Überglücklich fuhren wir mit einem Mietbus in eine etwa zwei Stunden von Phnom Penh entfernte Stadt. Jenes Sihanoukville liegt an der Küste des Landes, doch der Anblick unseres Ziels traf mich in meiner Unbeschwertheit und allgemeinen Verliebtheit in die Menschen besonders heftig. Wir standen vor einer gigantischen, stinkenden und dampfenden Mülldeponie etwa von der Größe Mannheims.

Unser Guide Kim Nao, eine Frau, die hier aufgewachsen war und es zu einer Schulbildung gebracht hatte, führte uns zu den Bewohnern des Müllhaufens. Tatsächlich lebten Tausende von Menschen direkt auf dem Müll, den die wohlhabenderen Kambodschaner hier abluden, und versuchten aus all dem Abfall ein Leben zu bestreiten. Trotz meiner Schockstarre wurde ich bereits wieder angelächelt, man reichte mir Hände und Speisen, die sie vermutlich auch aus irgendwelchen Abfällen zusammengekocht hatten, ich fühlte mich aber dennoch beglückt, dass man das mit mir teilte. Ich war zu diesem Zeitpunkt kein weltfremder bayerischer Bub mehr, ich hatte in der Bronx und in Kapstadt gelebt und wirklich schon einiges gesehen. Dennoch fiel es mir schwer, meine Gefühle zu sortieren. Was da alles in einem hochkommt, Ekel, Mitleid, Sorge, Betroffenheit. Ein Mädchen, das viel zu große Klamotten trug, biss in eine halbe angegammelte Zitrone … und lächelte mich an. Eine junge Frau kam auf uns zugelaufen und hielt uns freudestrahlend ihr Neugeborenes hin, es musste erst Tage oder gar Stunden zuvor das Licht der Müllkippe erblickt haben. Ob auch dieses Kind mit dem Wissen des Universums zur Welt gekommen war?

Schnell hatten wir uns an den bestialischen Gestank gewöhnt, brachten Kinder in die französische Schule, die sie mit einem Stipendium des »Small Steps Project« besuchen durften. Am Ende gelang es uns, zwei Kinder, die für ihre Familien Brauchbares im Müll sammeln mussten, auszulösen und ihnen eine langfristige Schulbildung zu ermöglichen. Ich begann mich wohlzufühlen. Gleichzeitig hatte ich jedoch das unangenehme Gefühl, dass ich mich an der Situation dieser Menschen ein wenig bereicherte, mich an der Vision, Gutes zu tun, am Ende vielleicht bloß selbst moralisch bereicherte und sie ganz bald auf ihrem Müllberg zurücklassen würde. »Es ist gut, dass du darüber nachdenkst«, sagte Jen zu mir. »Aber sei doch einfach dankbar, dass du hier eine Lektion lernen darfst, es ist nie schlecht, sich glücklich zu fühlen.« Zum Abschied organisierten wir einen Ausflug ans Meer mit all den Kindern, und von Glück beseelt liefen wir zusammen in die Brandung.

Im Flugzeug zurück beschlich mich die Angst vor Tom. Er hatte natürlich längst erfahren, dass seine Freundin mit mir angebandelt hatte, ich musste ihm aber schließlich seine Objektive zurückbringen. »Ich kann dir nicht versprechen, dass er dich nicht verdreschen wird«, sagte Jen. »Aber da musst du durch.« Tatsächlich stand Tom bereits mit geballter Faust vor seinem Haus und ließ seine Brustmuskeln spielen. Ich erinnerte mich an die Kunst des Lächelns, die ich in Kambodscha kennengelernt hatte, und versuchte eines aus meinem Repertoire zu fischen, das friedvoll wirkte, aber keinesfalls triumphierend. Es gelang, und Tom lud mich auf einen Whiskey ein, »unter Männern«, wie er mit grimmigem Blick sagte.

Am Abend standen Jen und ich am Strand und ließen uns das Meer um die Zehen spülen. »An was denkst du?«, fragte sie. »An einen Moment aus meiner Kindheit«, antwortete ich ihr. Plötzlich war ein Erinnerungsfetzen aufgetaucht, in dem auch eine Brandung wie diese vorkam. Vielleicht ist es sogar der allerfrüheste, den ich noch zur Verfügung habe. Wir waren auf Korsika gewesen, wie immer mit einem dieser alten VW-Busse, die Hippies wie meine Eltern gerne fuhren. In dieser Erinnerung tapse ich durch den nassen Sand, und plötzlich kommt eine große Welle auf mich zu, und als sie sich wieder zurückzieht, krabbeln kleine Schildkrötenbabys um mich herum. »Ich glaube eher nicht, dass Schildkrötenbabys mit einer Riesenwelle aus dem Meer gehüpft kommen«, sagte Jen. »Ich habe auch von einer Kindheitserinnerung gesprochen«, sagte ich lachend, »und keine wissenschaftliche Studie zitiert.«

Wir waren schnell wieder in unser verrücktes und etwas überdrehtes Leben am Bondi Beach zurückgekehrt, und Jens schwuler Freund Glen, der als Gärtner in den Luxusvillenanlagen Sydneys arbeitete, engagierte mich als seinen Sidekick. Es war eine herrliche Zeit, wir tanzten in Cowboyboots und mit nackten Oberkörpern zu Lady Gagas Musik, während wir Rasen stutzten und Bonsaibäume pflanzten. Und die reichen Desperate Housewives klatschten erfreut im Takt, servierten uns Obstsalate und ließen uns großzügige Trinkgelder angedeihen.

An jenem Tag, an dem wir den Ausflug an die Klippe machten, wo ich dieses wundersam schöne und charismatische Kind treffen sollte, habe ich abends Jen zum ersten Mal nackt fotografiert. Es war grandios, sie stand mit gespreizten Beinen in der Brandung, als der Ozean eine gewaltige Fontäne seines Wassers an ihr hochfahren ließ. Es war das erste Bild auf meiner Fotoseite im Internet, die mich als Fotograf bekannt machte.

Als Weihnachten nahte, beschloss ich – zum ersten Mal seit Langem –, für einen Kurztrip nach Bayern heimzufliegen. Am Flughafen küssten Jen und ich uns innig. »Komm bitte schnell zurück«, hauchte sie in mein Ohr, doch als ich mich umdrehte, hatte ich bereits eine Ahnung, dass es ein Abschied sein sollte. Sie war nie eine Frau gewesen, die sich lange binden wollte, das war mir klar. Dies musste jedem bewusst gewesen sein, der sie kannte und sich auf sie und ihr verrücktes und wildes Dasein einließ.

Ich erinnerte mich an meinen letzten Geburtstag, den wir zusammen in Melbourne gefeiert hatten. Da schickte sie eine hübsche junge Asiatin auf mein Zimmer, ein Callgirl, das sie für mich engagiert hatte und das sich ohne Umschweife über mich hermachte. Jen war kurz darauf dazugestoßen. Das war ihre Auffassung von Freiheit. Es war klar, dass man eine Frau wie sie nicht für immer in Anspruch nehmen durfte. Und doch schmerzte es. Als ich zurückkehrte, war sie längst mit ihrem Herzen anderswo eingezogen, und meine Koffer waren gepackt. Inzwischen soll sie sogar verheiratet sein, mit einem Schlagzeuger der Rockband Metallica oder so.

Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber ich glaube, sie war die einzige Freundin in meinem Leben, die mich betrogen hat. Und doch denke ich mit großer Zärtlichkeit und ohne Groll an sie zurück. Das liegt sicher an unseren gemeinsamen Erlebnissen in Kambodscha, diese wichtigen Momente werden für immer bleiben.

Die Zeit mit Jen war von einer wunderbaren Leichtigkeit, unverbindlich und frei, aber von allen Beziehungen meines Lebens hat sie am wenigsten in mir hinterlassen. Eines vielleicht doch: dass ich es gar nicht so erstrebenswert finde, völlig frei von Eifersucht zu sein. Vermutlich träumen viele Männer davon, dass ihnen ihre Freundin ein Sexabenteuer gönnt oder gar wie in Jens Fall ein solches organisiert. Aber manche Dinge sind eben nur als geheime Fantasie schön, fühlen sich in der Umsetzung aber falsch und fahl an.

So weit war ich damals aber noch nicht. Ich dachte, dass ich durch das Abenteuer Australien erwachsener geworden sei. Vielleicht war das Gegenteil der Fall, und ich bin ein Stück dem Kind nähergekommen, das ich war oder zumindest hätte sein können.

Erste Erkenntnis Verteidige deine Kindheit

Von der Kunst der Selbsterfindung

Der Satz, den mir Jens Freundin an der Küste über ihr Kind gesagt hatte, ist mir bis heute präsent. Es gibt ein Zitat von Pablo Picasso, das dem im Wesentlichen ähnelt: »Als Kind ist jeder ein Künstler, die Schwierigkeit besteht darin, als Erwachsener einer zu bleiben.«

Ich fürchte, dass ich als Kind gar nicht so ein großer Künstler gewesen bin, aber darum geht es auch gar nicht. Was Jens Freundin und Picasso meinten, ist, dass man sich den unverstellten Blick, die Neugier, das Ergebnisoffene bewahren soll, was ein Kind ausmacht. Mein inneres Kind ist – glaube ich zumindest – heute viel größer als damals, als ich tatsächlich klein war. Viele Menschen, die in Lebenskrisen schlittern, belegen Kurse zur Selbstfindung. Ich habe den Eindruck, dass man dabei oft auf Seiten von sich stößt, die man gar nicht kennenlernen will. Wie heißt es im Vorspann der Freud-Serie, die ich kürzlich auf Netflix gesehen habe: »Ich bin ein Haus. In mir ist es dunkel. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht. Alles andere liegt im Schatten. Alles andere liegt im Unbewussten.« Ich muss gar nicht jeden Kellerwinkel kennen, in dem es mieft und schimmelt. Und glaubt mir, jeder von uns hat so ein finsteres Verlies oder einen nicht so hübschen Dachboden. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein paar Psychoanalytiker gegen mich aufbringe: Man muss nicht jede Tür aufbrechen. Baut euch lieber einen hübschen Wintergarten eures Selbst. Das habe ich, glaube ich – ohne dass es ein ernsthafter Plan gewesen wäre –, längst getan. Ich habe keine Selbstfindung betrieben, sondern eine Selbsterfindung. Meine Gene und meine Lebensumstände geben mir einen gewissen Rahmen, dem ich schwer entkommen kann. Aber darin bin ich unendlich frei.