Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: J. Kamphausen Mediengruppe GmbH

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Die deutsche Ärztin Ellen Jansen steckt tief in einer Lebenskrise, als sie die Chance ergreift und nach einem schweren Erdbeben zu einem Hilfseinsatz nach Pakistan reist. Hier, fern von ihrem alten Leben und alten Denkmustern, trifft sie auf Menschen, die sie tief beeindrucken und trotz großer Not Frieden ausstrahlen und und die ihr zeigen, was Heilung wirklich braucht: Liebe und Mitgefühl. Sie begibt sich nicht nur auf die Suche nach ihrem wahren Selbst und ihrer spirituellen Vergangenheit, sondern entdeckt auf ihrer abenteuerlichen und gefährlichen Reise für sich ganz neu die tiefe Bedeutung eines großen Propheten, der im fernen Kaschmir seine Spuren hinterlassen und die Einheit mit dem göttlichen Selbst gepredigt hat: Issa - Jesus Christus. Tiefgründig und aufschlussreich, zeigt das Buch, dass das Glück immer da ist und es nur geöffnet werden muss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 559

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

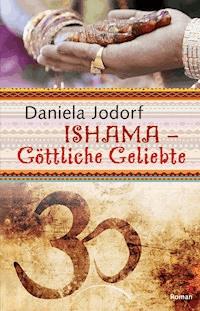

Bildmotive zum Cover:

oben: © arfabita – fotolia.com

Streifen: © ratselmeister – fotolia.com

unten: argus – shutterstock.com

Daniela Jodorf:

Lektorat:

Ishama – Göttliche Geliebte

Regina Rademächers

Projektleitung: Marianne Nentwig

Umschlag-Gestaltung/Satz:

© J. Kamphausen Mediengruppe GmbH,

Wilfried Klei

Bielefeld 2014

Druck & Verarbeitung:

Westermann Druck Zwickau

www.weltinnenraum.de

1. Auflage 2014

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN Printausgabe: 978-3-89901-671-0

ISBN E-Book: 978-3-89901-852-3

Dieses Buch wurde auf 100% Altpapier gedruckt und ist alterungsbeständig.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unterwww.weltinnenraum.de

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen undsonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabesowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.

Inhalt

Erster Teil

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Zweiter Teil

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Einundzwanzigstes Kapitel

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Dritter Teil

Dreiundzwanzigstes Kapitel

Vierundzwanzigstes Kapitel

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Sechsundzwanzigstes Kapitel

Siebenundzwanzigstes Kapitel

Letztes Kapitel

Steige von der Erden gen Himmel

und von dort wiederum in die Erde

und bringe die Kraft der oberen und unteren Geschöpfe zusammen,

so wirst du aller Welt Herrlichkeit erlangen:

sodann wird kein verächtlicher Zustand mehr um dich sein.

Vers 8, TABULAE SMARAGDINAE HERMETIS

Genfer Gelöbnis

Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand

gelobe ich feierlich:

mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.

Ich werde meinen Lehrern die schuldige Achtung

und Dankbarkeit erweisen.

Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit

und Würde ausüben.

Die Gesundheit meines Patienten soll oberstes Gebot

meines Handelns sein.

Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse

auch über den Tod des Patienten hinaus wahren.

Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die edle

Überlieferung des ärztlichen Berufes aufrechterhalten.

Meine Kolleginnen und Kollegen sollen

meine Schwestern und Brüder sein.

Ich werde mich in meinen ärztlichen Pflichten meinem

Patienten gegenüber nicht beeinflussen lassen durch Alter,

Krankheit oder Behinderung, Konfession, ethnische Herkunft,

Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit,

Rasse, sexuelle Orientierung oder soziale Stellung.

Ich werde jedem Menschenleben von seinem Beginn an

Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedrohung

meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten

der Menschlichkeit anwenden.

Dies alles verspreche ich feierlich frei und auf meine Ehre.

Erster Teil

ERWACHEN

„Mein Leben war erfüllt.

Ich suchte nicht nach Sinn oder Wahrheit,

doch die göttliche Liebe und Bewusstheit wollte,

dass ich sie erkenne.

In Dunkelheit und Leid

offenbarte sie sich mir,

und ich fand mich bereit,

sie als meine innerste Natur zu erkennen

und sie durch mich zum Wohle aller wirken zu lassen.“

Erstes Kapitel

Ich fror. Müde zupfte ich meine provisorischen Handschuhe zurecht: ein Paar alte, durchlöcherte Wollsocken – die einzigen, die ich noch besaß. Alle anderen hatte ich längst verschenkt, fortgegeben an Menschen, die sie nötiger brauchten als ich, weil sie alles verloren hatten. Und doch blieb das schmerzliche Gefühl, nicht genug getan und gegeben zu haben. Eine Müdigkeit hatte von mir Besitz ergriffen, die mich gefühllos und leer machte. Doch schlimmer noch war die Hilflosigkeit, die ich empfand. Seit Wochen war ich die Ereignisse, die mich hierher geführt hatten, jeden Tag aufs Neue im Geiste durchgegangen, hatte sie immer wieder betrachtet wie eine Kette wundersamer innerer Bilder, deren Sinn ich nicht begriff. Was ich auch versuchte, nichts vermochte der Geschichte Bedeutung oder Leben einzuhauchen – mein Leben. Frankfurt war über fünfeinhalbtausend Kilometer entfernt von Pakistan und doch so nah. Längst Vergangenheit, aber in meinen Gedanken noch immer lebendige Gegenwart.

... Nichts hatte an diesem Morgen vor drei Monaten darauf hingedeutet, dass eine Veränderung bevorstand. Der Tag in der Klinik hatte begonnen wie jeder andere zuvor. Erst in dem Moment, als ich die Patientin auf dem Behandlungstisch liegen sah, die nach einem Verkehrsunfall in die Notaufnahme eingeliefert wurde, erlebte ich etwas völlig Ungewöhnliches: intuitives Wissen. Die Patientin würde sterben, das wusste ich plötzlich mit absoluter Sicherheit. Jeder Rettungsversuch wäre nutzlos, ja falsch. Ich durfte nichts tun, damit Frieden den Tod der Frau umgab statt Hektik, Wissen statt Angst, Ruhe statt Panik und Gelassenheit statt des Gefühls medizinischen Versagens. Ich wurde ganz ruhig, extrem bewusst. Ich betrachtete mich aus einer anderen, mir völlig neuen Perspektive, beobachtend statt involviert, neutral statt emotional. Alle Sinne – auch die inneren – waren geschärft. Ich erinnere mich noch genau an meine leise und kraftvoll gesprochenen Worte nach der Untersuchung: „Wir werden nicht operieren!“

Meine Kollegen wurden blass und sahen mich verständnislos an. „Wie, wir werden nicht operieren? Warum?“

„Weil wir für diese Frau nichts mehr tun können.“

„Aber das ist absurd. Sieh dir das Protokoll des Notarztes und die Aufnahmen doch an! Ihr Kreislauf ist stabil. Wir haben nur einen kleinen Eingriff vor. Wir müssen operieren. Das ist unsere verdammte Pflicht, Ellen.“

„Sie wird sterben und wir dürfen sie jetzt nicht aufschneiden! Ihr Herz wird während der OP versagen, weil der Zeitpunkt ihres Todes gekommen ist.“

„Nein, sie wird sterben, wenn wir nicht operieren. Ihr Herz ist vollkommen gesund. Wie kannst du es wagen, einen Patienten aufgrund von bloßen Vermutungen aufzugeben, bevor du alles Menschenmögliche versucht hast?“ Der anfängliche Unglaube meiner Kollegen wandelte sich langsam in Ungehaltenheit. Alle anderen nickten und rückten körperlich sowie emotional ein Stück von mir ab.

„Das ist erst der Anfang“, dachte ich und sah mir interessiert dabei zu, wie ich mich gegen jede medizinische Vernunft und meine Kollegen stellte, weil ich der inneren Einsicht mehr vertraute als den gängigen Regeln, die ich selbst seit über einem Jahrzehnt unhinterfragt angewendet hatte. Jäh und ungebeten riss mich die Intuition aus meiner ärztlichen Routine. „Ich werde diese Frau nicht operieren, weil wir sie nicht retten können. Und ich bitte euch, mir zu vertrauen. Sie wird während der OP an Herzversagen sterben“, wiederholte ich prophetisch und ohne Angst vor den Konsequenzen meiner Worte, während ich vor meinem inneren Auge das zukünftige Geschehen ebenso deutlich wahrnahm wie den gegenwärtigen Streit mit meinen Kollegen.

Eine der OP-Schwestern zögerte. Vielleicht spürte auch sie etwas Ungewöhnliches oder meine klaren, bestimmten Worte hatten die Kraft, sie zu überzeugen. Doch dann traf mich ihr hilfloser Blick. Sie zog die Schultern hoch und ließ sie wortlos fallen.

Mein Assistent reagierte ungewöhnlich ruhig und war offensichtlich um eine einvernehmliche Lösung bemüht. „Ellen! Jeder, der hierher kommt, wird operiert. Das ist sein Recht und unsere Pflicht. Nenn uns eine medizinische Indikation, die gegen eine OP spricht, und wir besprechen den Fall neu.“

„Sie wird sterben. Ob wir operieren oder nicht. Reicht das nicht?“

„Nein, Ellen. Das darf uns nicht reichen, und das weißt du. Niemand kann das zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit wissen. Wir operieren!“ Er blickte fragend in die Runde, um sich der Zustimmung der Kollegen zu versichern. Dann sah er mich an. „Bist du dabei?“

„Nein!“ Das war das deutlichste und einsamste Nein, das ich je in meinem Leben gesprochen hatte. Keiner hätte mich vom Gegenteil überzeugen können. Meine innere Gewissheit besaß eine Überzeugungskraft von allerhöchster Autorität, neben der die fachliche Autorität meiner Kollegen, ja selbst die des Chefarztes, vollkommen verblasste. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, nicht bloß zu funktionieren und meine Rolle zu erfüllen, sondern bewusst zu handeln. Ich war wach und absolut präsent und fand dadurch den Mut, eine sehr persönliche und ungewöhnliche Entscheidung zu treffen.

Die Gruppe wandte sich von mir ab und machte sich für die OP bereit. Nicht ohne vorher unseren Vorgesetzten darüber zu informieren, dass ich meine Arbeit – lebensrettende Arbeit – verweigert hatte. Niemand verstand mein Handeln oder kam auf die Idee, sich schützend vor mich zu stellen. Und das Merkwürdigste war, dass ich das auch von keinem erwartete.

Noch während meine Kollegen im OP glaubten, eine Routineoperation durchzuführen, rief der Chefarzt, Prof. Bauer, mich in sein Büro. Ich hatte ihn noch nie so wütend erlebt.

„Wie können Sie es wagen, Frau Dr. Jansen! Sie wissen, dass Ihr Verhalten Konsequenzen haben wird! Ich erwarte Ihren Bericht, bevor Sie heute das Krankenhaus verlassen. Sie sind beurlaubt, bis wir über Ihren Fall beraten haben.“

Das Telefon klingelte, als ich wortlos sein Büro verlassen wollte. Noch bevor der Professor das Gespräch annahm, wusste ich, dass sich meine Prophezeiung bereits erfüllt hatte. Ich beobachtete jede seiner Regungen. Das Blut wich ihm aus dem Gesicht, und die Hand, die den Telefonhörer fest umklammert hielt, begann zu zittern. Er rang nach Luft und um Fassung. Die Wahrheit meiner Voraussage konnte mir in diesem Moment nicht helfen. Ganz im Gegenteil: Sie bedeutete das Ende meiner ärztlichen Karriere an diesem Krankenhaus...

Ich durfte der Erinnerung nicht zu viel Raum geben, denn hier, in Muzzaffarabad im kaschmirischen Teil Pakistans, wurde ich gebraucht, hier zählten meine ganze Kraft und Aufmerksamkeit. Der Dienst begann um sechs. Jeden Morgen wunderte ich mich aufs Neue, dass der kurze, kalte Schlaf auf einem Feldbett der Bundeswehr, das aus einem deutschen Militärcamp in Afghanistan kam, überhaupt Erholung brachte. In weniger als fünf Minuten war ich mit kaltem Wasser gewaschen, umgezogen und einsatzbereit. Ich traf die Kollegen meiner Schicht im Versorgungszelt. Es gab nicht viel zu essen, doch es reichte, um nicht dauernd durch Hunger von der niemals endenden Arbeit abgelenkt zu werden. Ich nahm einen heißen Kaffee und ein mit Ghee und Zucker gefülltes Fladenbrot. Heimlich steckte ich noch drei Äpfel in meine Kitteltaschen. Sicher würde ich später jemanden finden, der seit Tagen nichts gegessen hatte.

Ich setzte mich zu Ian aus Australien, dem einzigen Kollegen, der nicht ständig von einer Aura der Melancholie umgeben war. Seine bloße Gegenwart ließ mich manchmal denken, dass die Katastrophe, der wir beiwohnten, doch ihre Sonnenseiten hatte und irgendwann enden würde. Ians Humor weckte Hoffnung in mir, die ich selbst nicht aufbringen konnte.

Doch heute wirkte auch er ernst und nachdenklich. „Ich habe letzte Nacht von Jamaika geträumt, kannst du das glauben? Stell dir vor, ich sah mich selbst im coolsten Urlaubsresort, den ich je gesehen habe. Sonne, Surfen, Flirts, Drinks – O Gott, ich wünschte, ich hätte einen Drink ... Es war das Paradies. Ich hasse mich dafür. Ich habe kein verdammtes Mitgefühl.”

Ich schwieg betreten, weil auch ich mich schuldig fühlte. Natürlich halfen wir, das Leid der Verletzten zu lindern und oftmals auch den Schmerz der Hinterbliebenen. Doch wie viele Menschleben konnten wir angesichts der unvorstellbaren Zahl von Todesopfern, die täglich stieg, retten? Fühlten wir wirklich mit den Opfern einer der größten Erdbebenkatastrophen der letzten Jahrzehnte? Mussten wir nicht den Schmerz, den wir täglich miterlebten, von uns fernhalten, um überhaupt helfen zu können? Fast siebzig Prozent von Muzzaffarabad waren zerstört. Beinahe jede Familie hatte einen Angehörigen unter den Trümmern der eingestürzten Häuser verloren. Ganze Schulen waren über den wehr- und hilflosen Schülern zusammengebrochen. Mit jeder Stunde, die verstrich, schwanden die Chancen, weitere Verletzte aus den Trümmern zu bergen. Wie unbedeutend waren mein eigener Verlust und Schmerz im Vergleich dazu.

… Nachdem ich meinen Bericht nüchtern, exakt und chronologisch zu Papier gebracht hatte, war ich nach Hause gefahren, hatte mir einen Kaffee gekocht und mich lethargisch an den Küchentisch gesetzt. Dort saß ich noch bewegungslos, als Niki spätabends nach Hause kam. „Ellen. Schatz! Bist du da?“

„Hier!“

„Wo?“

„In der Küche.“ Mein Blick war ebenso leer wie meine Empfindungen, als Niki hereinkam und mich fragend ansah.

„Hast du gekocht?“

„Nein“, erwiderte ich tonlos.

„Es ist neun Uhr abends. Fehlt dir was?“

„Ich ...“ Ich konnte es Niki einfach nicht sagen.

„Was ist passiert?“ Nikis Hand strich mir sanft über Nacken und Rücken. Seine Berührung erreichte die Oberfläche meiner Haut, aber nicht meine Gefühle. Ich war wie taub, wie unter Schock.

Ich versuchte es noch einmal. „Ich ...“

„Ellen, was ist mit dir?“, fragte Niki nun sehr eindringlich und besorgt. Er kniete vor mir und sah mich beschwörend an. Ich versuchte, seinem Blick auszuweichen und die Tränen zu unterdrücken. „Ich habe heute meinen Job verloren ...“

Niki wurde bleich und rang um Fassung. „Was? Warum? Was ist denn verdammt noch mal passiert?“

„Arbeitsverweigerung!“

Der Druck seiner Hände auf meinen Knien verstärkte sich. „Du bist eine hervorragende Ärztin. Dein Chef hat dich immer protegiert. Du wirst deine Gründe gehabt haben.“

Ja, ich hatte meine Gründe, dachte ich. Doch niemand verstand oder akzeptierte sie, weil sie nicht objektiv waren. Ich hatte bei voller Einsicht in die Folgen meiner Handlung gegen jede ärztliche Ethik verstoßen. Obwohl ich gewusst hatte, dass die Frau sterben würde, hätte ich sie operieren müssen. So waren die Regeln, die ich in der festen Überzeugung, dass das in diesem einen Fall nicht richtig und notwendig war, missachtet hatte...

Ian sah auf die Uhr. „Auf geht’s!“, versuchte er uns zur morgendlichen Visite zu motivieren. Wir gingen gemeinsam mit einer pakistanischen Schwester von Zelt zu Zelt, von Feldbett zu Feldbett, von Patient zu Patient. Wir mussten einfache Worte für unsere Diagnosen und Behandlungen finden, damit die Menschen uns verstanden, auch wenn die Krankenschwester sehr gut Englisch sprach. Die meisten hatten schwere Knochenbrüche und äußere Verletzungen erlitten. Einige hatten ein Bein oder einen Arm verloren, als schwere Trümmer auf sie herabgestürzt waren. Viele hatten Schädelverletzungen, Gehirnerschütterungen und Schädel-Hirn-Traumen, doch diese Verletzungen ließen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichend behandeln, weil uns die Diagnosegeräte fehlten. Wir gingen sparsam mit den Schmerzmitteln um, trotzdem überstieg der Bedarf die vorrätigen Mittel. Seit unserer Ankunft leisteten wir rund um die Uhr Erste Hilfe. Selbst eine Woche nach dem Beben fanden die Bergungstrupps noch Schwerverletzte unter den Trümmern und brachten sie zu uns. Inzwischen behandelten wir auch Entzündungen und Folgen falscher Erstversorgung. Wir befürchteten, dass die Anzahl der notwendigen Amputationen in den nächsten Tagen drastisch zunehmen werde.

Auf jeden Kranken kamen mindestens zwei Angehörige, die betroffen und oftmals schweigend an seinem Bett saßen, weil ihr Heim zerstört war und sie keinen anderen Aufenthaltsort hatten als unser Hospital. Auf der Kinderstation lagen zwanzig Waisen, die von niemandem besucht wurden. Jeder Blick dieser dunklen, fast schwarzen Augen, die mich flehentlich ansahen, traf mein Herz in einer mir unbekannten Tiefe. Ian ging mit diesen Blicken locker um. Er scherzte mit den Kindern und klopfte den Erwachsenen jovial auf die Schulter, als kämen sie gemeinsam von einem Kricketspiel. Mir fehlte diese Lockerheit, denn ich wusste einfach nicht, wie ich diesen Menschen Mut machen sollte. Ihr Schmerz lähmte mich. Das erste Mal in meinem Leben schämte ich mich dafür, dass es mir gutging.

Ameen humpelte auf neuen Krücken auf uns zu. Ian hatte sie gestern von einem örtlichen Schreiner abgeholt, dessen Werkstatt glücklicherweise nicht vollkommen zerstört worden war.

„Dakta Mister, Dakta Misses, look, look!” Ameen drehte sich wackelig wie ein kleiner Derwisch im Kreis. Ian fing ihn just in dem Moment auf, als er hinfiel. „Vorsicht, mein Kleiner!“, mahnte er. „Muhtaat!“, wiederholte Schwester Baquiya auf Urdu. Doch sobald Ameen wieder aufrecht stand, tanzte er weiter an seinen Krücken.

Nach der Visite trafen wir uns zur Besprechung des OP-Plans. Für den heutigen Tag waren fünf OP-Stunden angesetzt. Notfälle würden spontan operiert. Zurzeit arbeiteten vier Ärzte, in 12-Stunden-Schichten zu zweit. Dazu kamen vier Schwestern aus Deutschland, Holland, den USA und Kanada sowie vier einheimische Schwestern.

Wir waren die ersten ausländischen Hilfskräfte, die sich bereits am Tag nach der Katastrophe, am 9. Oktober, auf den Weg nach Pakistan gemacht hatten. Ich war erst seit drei Tagen im Einsatz, doch es kam mir vor, als wäre ich nie woanders gewesen. Keine Erfahrung meines Lebens war je so intensiv wie dieser Nothilfeeinsatz in Pakistan.

Die Sonne ging kurz vor sechs unter, und wir arbeiteten dann mit Lampen, die über einen Generator mit Strom versorgt wurden. Die Stadt um uns herum lag im Dunkeln, nur die Lichter der Feuer, um die die Menschen am Abend zusammenrückten, flackerten im Wind. Eine Stadt ohne Licht kann beängstigend sein: Jedes Geräusch erscheint in der Dunkelheit lauter, und für viele bedeutet Dunkelheit Gefahr. Ich hingegen mochte die Dunkelheit und die menschenleeren Straßen von Muzzaffarabad. Obwohl ich nach Dienstschluss müde und erschöpft war, unternahm ich jeden Abend einen kleinen Spaziergang, um mir selbst ein Bild der Lage zu machen und dem Nothilfelager für ein paar Minuten entfliehen zu können.

Sobald das Hospital einige hundert Meter hinter mir lag, tauchten die ersten Gestalten wie Phantome aus der Dunkelheit auf. Ein Junge heftete sich schweigend an meine Fersen, und eine ältere Frau erbat etwas zu essen. Ich schenkte ihr zwei Äpfel, die ich morgens in meine Tasche gesteckt hatte. Als ich dem Jungen ebenfalls einen Apfel anbot, rannte er verängstigt fort. Wieder hatte ich das Gefühl, nichts zu geben zu haben. Im selben Moment fühlte ich mich für den Bruchteil einer Sekunde beobachtet. Mir war, als sähe mich jemand aus der Dunkelheit an, so durchdringend und intensiv, wie ich niemals zuvor angesehen worden war. Mir wurde heiß und schwindelig. War da jemand hinter mir? Kurz wollte ich etwas rufen. Doch dann schwieg ich, weil das Gefühl im selben Augenblick, als ich Luft zum Sprechen holen wollte, nachließ.

Im nächsten Augenblick war der Junge wieder da. Diesmal nahm er den Apfel schüchtern an und verneigte sich höflich. „Shukriya, Dakta. Thank you.“

Zweites Kapitel

Ian und ich saßen am nächsten Morgen gerade bei einem hastigen Frühstück, als Schwester Baquiya in das Versorgungszelt gelaufen kam, um unser Team zu einer Eil-OP zu rufen. Auf dem Weg ins OP-Zelt gab sie uns alle notwendigen Informationen: Ein Mädchen. Etwa elf Jahre alt. Es war vor wenigen Stunden aus einem eingestürzten Laden in der Nähe geborgen worden. Mehrere Knochenbrüche. Eine Schädelverletzung. Vielleicht ein Schädel-Hirn-Trauma. Unterkühlung und Flüssigkeitsmangel.

Ich überblickte die Situation voll konzentriert, nüchtern und klar. Dies war eine Routineoperation, genauso wie die Unfall-OP in Frankfurt eigentlich alltäglich gewesen wäre. Doch anders als vor wenigen Wochen wusste ich heute, dass das pakistanische Mädchen, trotz seiner schweren Verletzungen, überleben würde. Wie war das nur möglich, fragte ich mich. Wie konnte ich plötzlich wissen, was geschehen würde? Und warum hatte in Frankfurt nur ich in die Zukunft geschaut? Warum hatte nur ich meiner Intuition vertraut und niemand sonst?

... Der Professor hatte meinen Bericht nicht akzeptiert. „Frau Dr. Jansen, sind Sie wahnsinnig? Sie wollen allen Ernstes behaupten, dass Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie entschieden, nicht zu operieren, erkennen konnten, dass die Frau an Herzversagen sterben würde? Wer sind Sie? Gott?“

Ich blieb bei unserem Telefonat sachlich. „Professor Bauer. Ich gebe zu, dass es keine äußeren Anzeichen für meine Annahme gab. Und doch bin ich von der Richtigkeit meiner Entscheidung überzeugt.“

Auch jetzt wusste ich genau, was geschehen würde.

„Dann gibt es für Sie keinen Job mehr an diesem Krankenhaus unter meiner Verantwortung, Frau Doktor. Und ich muss Ihnen sagen, dass es mir in diesem Fall nicht einmal leidtut. Medizin ist Wissenschaft, sie ist und muss objektiv sein. Keiner von uns darf aufgrund eines diffusen subjektiven Gefühls entscheiden, ob er hilft und auf welche Weise er hilft. Die Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass wir unter allen Umständen bis zuletzt alles für sie tun.“

Ich wagte noch einen kühnen Vorstoß der Selbstverteidigung, trotz meiner Befürchtung, den Professor damit nur noch mehr zu verärgern. „Die Frau ist verstorben, Herr Professor. Mein diffuses, subjektives Gefühl, das ich Intuition nenne, war also richtig.“

Es wurde sehr still am anderen Ende der Leitung. Die Stille entblößte die unausgesprochene Angst des Professors vor eben dieser unberechenbaren Intuition und der Grenze, die sie uns Medizinern aufzeigte. Nur mit Mühe ertrug ich die Kälte seines Schweigens und seiner Angst, die gleich darauf in glühende Wut umschlagen würde. Etwas sagte mir, dass ich Angst und Wut meines Gegenübers ertragen müsse, weil sie ein wichtiger Teil meiner Erfahrung seien. Erst seine heftige Reaktion machte mir bewusst, dass ich seit meiner Entscheidung, die Patientin nicht zu operieren, die Welt mit anderen Augen sah. Dieses Erlebnis hatte mich verändert. Es hatte mein Bewusstsein verändert und um eine Dimension reicher gemacht – die der Intuition.

Schon brüllte der Professor los: „Wie können Sie es wagen, so selbstgerecht daherzureden! Wer sagt uns denn, dass die Frau auch gestorben wäre, wenn Sie sofort operiert hätten? Ihre Weigerung zur Operation hat vielleicht lebenswichtige Zeit gekostet.“

Professor Bauer suchte nach einer Erklärung und einem Schuldigen. Doch es gab keine rationale Erklärung für das, was vorgefallen war. Niemand war schuld am Tod der jungen Frau. Niemand hätte sie retten können. Ihr Tod machte die Grenze unserer menschlichen und medizinischen Möglichkeiten deutlich. Das war eine Herausforderung für jeden von uns. Professor Bauer jedenfalls war nicht bereit, diese Grenze zu sehen, geschweige denn, sie zu akzeptieren.

„In den nächsten Tagen geht Ihnen Ihre Kündigung zu. Wir verzichten auf ein internes Verfahren, um die Angehörigen nicht unnötig zu verunsichern. Sie können von Glück sagen, dass sie den Tod der Frau und die Umstände, die dazu führten, nicht in Frage gestellt haben.“

Ich hätte von Glück reden können, aber ich war nicht glücklich gewesen. Keinen einzigen Tag seit dem Tod Patientin...

Ian leitete die OP. Wir arbeiteten systematisch an den Verletzungen des Mädchens, das trotz der kälter werdenden Jahreszeit nur einen dünnen Salwar Kameez trug. Es musste zum Zeitpunkt des Bebens barfuß gewesen sein. Sein Körper war eiskalt und die Lippen blau gefroren.

Für einen kurzen Moment hatte ich wieder das eigenartige Gefühl, beobachtet zu werden. Ich schaute mich um. Mir war, als beobachte mich jemand durch einen Spalt im Zelt unmittelbar hinter mir.

Ian bemerkte, dass mich etwas beunruhigte. Mit einem Blick fragte er, ob alles in Ordnung sei, und ich zuckte mit den Schultern. Ich wusste es nicht. Ich fühlte mich, als ob jemand jede meiner Handlungen und emotionalen Regungen mit Röntgenaugen beobachtete. Ja, das war das eigentlich Unheimliche daran: Mir war, als wisse, wer auch immer mich beobachtete, alles über mich – Äußeres und Inneres.

„Gibt es Angehörige?“, fragte ich Schwester Baquiya, während wir uns nach mehr als zweistündiger OP gemeinsam umzogen.

„Das Mädchen war wahrscheinlich allein einkaufen. Wir wissen nicht, wo es wohnt. Wir werden es noch heute auf die Liste setzen.“

Ich nickte tonlos, als sich in meiner Magengegend wieder das Gefühl des ohnmächtigen Schmerzes aufsteigen spürte.

„Wir brauchen dringend psychologische Hilfe für die Menschen hier“, forderte ich bei unserer täglichen Besprechung.

„Haben wir bereits angefordert“, sagte Victor de Man, unser belgischer Kollege, der das Nothospital leitete. „Im Headquarter heißt es, das seien Sekundärhilfsmaßnahmen, die warten müssten. Zurzeit sei es vorrangig, Ärzte, Medikamente, medizinische Geräte, Zelte, Kochgerätschaften und Ähnliches hierher zu schaffen.“

„Und wann können wir dann mit den Spezialisten rechnen?“, fragte ich ungläubig.

Die Antwort war ernüchternd: „Frühestens in zwei, drei Wochen!“

Ich sprang auf und lief aus dem Zelt hinein in die Gassen von Muzzaffarabad. Es war später Vormittag. Menschen versuchten mit bloßen Händen, Trümmer fortzuräumen. Frauen, Männer und Kinder suchten pausenlos nach Habseligkeiten und Überlebenden. Die letzten Zahlen, die ich gehört hatte, waren schockierend: Man sprach bereits von über 40.000 Toten. Unerträglicher Verwesungsgeruch lag in der Luft. Ich hielt einen Ärmel meines Pullovers vor die Nase.

Um das Nothospital herum war kein Haus stehen geblieben. Es war lebensgefährlich, die halb eingestürzten Räume zu betreten, und doch suchten viele in der Nacht Unterschlupf zwischen den brüchigen Mauern unter maroden Decken und Dächern. Müde und erschöpft kehrte ich zum Nothospital zurück. Ian wartete im Versorgungszelt auf mich: „Setz dich, Ellen. Ich hole dir eine Suppe.“

„Ich habe keinen Hunger“, erwiderte ich trotzig.

„Du nimmst dir das alles zu sehr zu Herzen. Du musst versuchen, die professionelle Distanz wiederzugewinnen.“

Meine Augen füllten sich mit Tränen. „Ian, das weiß ich doch. Aber ich kann nicht. Ich sehe nur Leiden, nichts als Leiden – Kranke, Verletzte, Zerstörung, Einsamkeit, Hunger, Verlust ... Ich weiß nicht, was noch alles. Ich war schon in einigen Krisengebieten und es hat mir nie etwas ausgemacht. In Afrika habe ich Hunderte von Aidskranken und -waisen behandelt, aber das war anders. Vielleicht, weil ich damals in einer anderen Situation war. Damals wusste ich, dass ich nach drei Monaten wieder in Frankfurt arbeiten würde. Jetzt weiß ich nicht einmal, ob ich nach Frankfurt zurückkehren werde.“

... Seit so vielen Jahren hatte ich nur für meinen Beruf gelebt. Ich war einen 16-Stunden-Tag gewöhnt. Nun saß ich allein zu Hause, ohne Aufgabe. Tagsüber war die Wohnung leer und still. Und diese räumliche Leere und akustische Stille füllten sich binnen eines einsamen Tages mit unerträglichen Zukunftsängsten. In Frankfurt würde ich keinen neuen Job finden, war ich mir sicher. Der Vorfall hatte sich längst herumgesprochen. Ich musste mich möglichst weit weg in einer anderen Stadt bewerben. Aber Nik konnte nicht aus Frankfurt fort. Er war Partner in einem international tätigen Architekturbüro. War ich bereit, in einer anderen Stadt ohne ihn neu anzufangen? Würde unsere Beziehung das nach zehn Jahren überstehen? Konnte ich nach langer Ausbildung und erfolgreicher Tätigkeit in der Mitte meines beruflichen Lebens alles hinter mir lassen und irgendwo ganz neu beginnen? Lähmende Schwere hatte sich über mich gelegt. Nein, ich konnte nicht an einem anderen Krankenhaus arbeiten und so tun, als hätte ich nicht erlebt, was ich erlebt hatte. Was wäre, wenn dort das Gleiche geschähe? Wenn wieder ein Patient vor mir läge, von dem ich sicher wusste, dass es nicht in meiner Macht stand, ihn zu retten?

Ich schlief schlecht und war leicht reizbar. Niki wusste nicht, wie er mit mir umgehen sollte. Er liebte mich, aber er konnte mich nicht verstehen. „Warum hast du die Frau nicht trotzdem operiert, wenn dir dein Job so viel bedeutet?“, fragte er mich.

„Weil ich keine Wahl hatte, Niki!“

„Man hat immer die Wahl!“

„Nein, in diesem Fall nicht. Es war, als wäre nicht ich die Handelnde gewesen. Ich war nur der Beobachter, der staunend zusah. Ich sah mir dabei zu, wie ich wusste, dass die Frau sterben würde, wie ich entschied, nicht zu operieren, wie sich alle von mir distanzierten, wie ich wusste, dass mich das meinen Job kosten würde ...“

„So etwas gibt es nicht, Ellen.“

Zwei Wochen lebte ich ziel-, plan- und hoffnungslos vor mich hin. Da kam ein Anruf von der DoctorsAid-Zentrale, die dringend nach auslandserfahrenen Ärzten für ein Krisengebiet in Zentralafrika suchte. Ich griff nach dem Strohhalm, den das Leben mir reichte, und nahm das Angebot sofort an, verpflichtete mich sogar für ein ganzes Jahr. Bisher war ich nie länger als drei Monate für DoctorsAid tätig gewesen.

Niki sah mich erschüttert an, als ich ihm überglücklich von meiner unerwarteten Chance berichtete. „Du wirst ein Jahr fort sein, Ellen. Was wird dann aus uns? Wir sind keine zwanzig mehr. Wir wollten in diesem Jahr an Kinder denken ...“

Mir war bewusst, dass diese Veränderung für unsere Beziehung zum schlechtesten Zeitpunkt kam. Doch ich versuchte, Niki Mut zu machen; Mut, den ich selbst nicht hatte. „Wir lieben uns, Niki. Wir waren schon so oft voneinander getrennt. Ich habe ein gutes Gefühl.“ Niki blickte skeptisch, doch er versuchte nicht, mich umzustimmen.

Meine Abreise nach Afrika war für November geplant. Doch dann kam alles ganz anders ... Ich schlief noch, an diesem Samstagmorgen um sieben Uhr, am 8. Oktober 2005, als das Telefon klingelte. Niki griff nach dem Hörer. „Hallo?! Ja, ich gebe sie Ihnen. Ellen, für dich.“

„Wer?“

„Deine Ärzte!“

Müde meldete ich mich. „Jansen, ja bitte?“

„Ellen, hier spricht Madeleine. Wir haben gerade eine Notfallmeldung bekommen. Ein Erdbeben in Pakistan. Es sieht sehr schlimm aus. Wir stellen noch heute ein Team zusammen. Kannst du dabei sein?“

Ich begriff die Worte kaum, die Madeleine mit holländischem Akzent im Staccato-Ton sprach. „Pakistan? Wann fliegen wir?“

Niki sah mich ernst und besorgt an.

„Morgen früh.“

„Okay!“, hörte ich mich sagen. Ein einfaches kleines Wort – okay – veränderte mein ganzes Leben, und wieder sah ich mir verwundert dabei zu, wie ich es geschehen ließ ...

Sobald die Dunkelheit über die Stadt hereingebrochen war, hielt mich nichts mehr in meinem Zelt und ich suchte die Nähe der Einheimischen in den dunklen Gassen Muzzaffarabads. Es regnete nun in Strömen ohne Unterlass. In vielen Straßen liefen kleine Bäche zusammen, die meine Turnschuhe durchnässten. Doch ich lief weiter, die Kapuze meiner Regenjacke tief ins Gesicht gezogen. Heute brannten nur wenige Feuer, obwohl es kälter geworden war. Ich sah dunkle Gestalten unter jedem schützenden Häuservorsprung sitzen, zusammengerückt, um sich gegenseitig zu wärmen.

Inzwischen kannte ich mich recht gut aus und wagte mich weiter in das Labyrinth der engen Straßen vor. Plötzlich hörte ich ein grollendes Geräusch, das aus einer Gasse hinter mir kommen musste. Donner? Tosendes Wasser? Ein einstürzendes Gebäude! Ich reagierte blitzschnell und flog mehr, als dass ich lief, den Weg zurück. Da hörte ich die ersten Schreie. Frauen und Kinder riefen um Hilfe: „Madad! Madad!“

In wenigen Sekunden war ich zur Stelle. Überrascht sah ich, dass schon drei Helfer vor mir dort waren. Ein Mann und zwei Frauen räumten bereits Trümmer zur Seite, als ich die Unglücksstelle erreichte. Die verhüllten Gestalten bewegten sich selbstsicher, sie wirkten ruhig und konzentriert; die Situation schien sie in keiner Weise aufzuregen oder zu beunruhigen. Wie selbstverständlich nahm ich einen Platz in der Gruppe ein, half mit bloßen Händen, den eingestürzten Zugang zu einem Kellerraum freizulegen. Wir arbeiteten wortlos und präzise wie die Zahnräder eines Uhrwerkes, die perfekt ineinandergriffen. Die innere Ruhe der Fremden übertrug sich auf mich und ich räumte große Trümmer mühelos an die Seite, ohne darüber nachzudenken, ob ich überhaupt die Kraft dazu haben würde. Weil es nötig war, war es möglich. Ich bewegte mich leicht, stark und beinahe schwerelos wie die anderen. Nur ab und an verständigten wir uns untereinander durch beredte Zeichen. Innerhalb weniger Minuten hatten wir den Kellereingang freigelegt.

Eine der verschleierten Frauen kletterte als Erste vorsichtig in den dunklen Raum hinab, den ein schwaches Licht erhellte – wie das Licht eines Feuerzeugs oder eines Streichholzes. Auch dieses weißliche Licht verströmte – wie die drei fremden Helfer – eine Atmosphäre der tiefen Ruhe und des Friedens. Im Keller war es jetzt so still, dass ich meinen eigenen Atem hören konnte. Niemand weinte. Die Hilfeschreie waren längst verstummt. Erst als die Frau von unten rief, folgten ihr die beiden anderen in den Keller. Kurz beschlich mich das eigenartige Gefühl, nicht das Recht zu haben, mich diesen drei Menschen anzuschließen. Doch die Anziehungskraft, die von ihnen ausging, war stärker als meine Selbstzweifel. Als Letzte wagte ich mich in den Kellerraum, der noch immer von dem diffusen Licht erleuchtet wurde, dessen Quelle ich nicht ausmachen konnte.

Eine der Frauen kniete über einem verletzten Kind, das aus einer üblen Kopfwunde stark blutete. Ich sah nicht genau, was sie tat, aber ihre Bewegungen wirkten kundig und erfahren. Von ihr ging eine strahlende Kraft aus, die auch mich erreichte und berührte. Diese mir unbekannte Kraft war hell, leicht, kühl und stark. Sie glich dem Sog des Wassers, das über einen Wasserfall stürzt und sich in wilden Strudeln ins Tal ergießt. Sie zog mich hinab in mich selbst, hinein in mein Bewusstsein, tiefer und tiefer, bis ich mich ebenso hell, leicht, kühl und stark fühlte wie die Kraft selbst. Meine Wahrnehmung veränderte sich, wurde schärfer und klarer. Ich sah nun alle drei Helfer über den Verletzten knien. Sie führten Gesten aus, die Trost und augenblickliche Linderung brachten. Jeden Einzelnen berührten sie achtsam und liebevoll. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Niemals zuvor hatte ich Menschen beobachtet, die sich so achtsam und bewusst bewegten.

Wir hatten eine ganze Familie gefunden: Großvater, Vater, Mutter und vier Kinder. Die Kinder waren am schwersten verletzt, weil sie unter dem Eingang gespielt hatten, als der Treppenaufgang eingestürzt war. Ihre Mutter weinte leise vor Angst, der Großvater starrte dumpf vor sich hin. Als der Mann aus der Dreiergruppe sich ihm zuwandte, erwachte der Alte aus seiner Erstarrung und begann zu weinen. Während ich meine eigenen Tränen aus den Augenwinkeln wischte, begriff ich, dass er bei dem Beben vor wenigen Tagen seine Frau verloren hatte. Der Schmerz hatte ihn versteinert, bis die Liebe dieses fremden Mannes ihn berührte und wieder zum Leben erweckte.

Ja, so war es. Die Kraft, der ich hier in diesem Kellerraum gewahr wurde, war die Kraft der Liebe, die ich nur deshalb nicht sofort erkannt hatte, weil ich sie in dieser Reinheit und Intensität noch nie erlebt hatte. Sie war so stark, dass sie jeden emotionalen Schmerz augenblicklich auflöste, jede seelische Erstarrung beendete. Sie verlangte nach nichts und linderte jede Form von Leid; sie machte diesen Ort zu einem heiligen Ort. Kleinste Gesten und Berührungen schienen hier unten Wunder zu wirken; Wunder der Heilung, die augenblicklich allen Hoffnung brachten. Auch mir.

Fast gleichzeitig erhoben sich die drei fremden Gestalten. Der Mann und eine der Frauen bauten aus Hölzern und einem Tuch eine Bahre. Behutsam legten sie eines der Kinder auf die Trage, während die zweite Frau leise und eindringlich auf die Mutter der Kinder einredete. Ich schwieg aufmerksam. Obwohl die Frau Urdu sprach, verstand ich ihre Worte. „Wir nehmen Ihren Sohn über Nacht mit. Morgen wird er wieder gesund sein!“

„Wie kann er morgen wieder gesund sein?“, fragte ich mich entgeistert. „Wer sind diese Menschen, dass sie glauben, einen Jungen mit schwersten Schädelverletzungen innerhalb einer Nacht heilen zu können? Wer sind diese Menschen?“, fragte ich mich immerzu.

Die drei setzten sich mit dem Kind auf der Bahre in Bewegung. Ich suchte noch einmal nach der unsichtbaren Lichtquelle, die den Keller noch immer erhellte – ergebnislos. Verwirrt, verwundert und gleichzeitig glücklich und erleichtert folgte ich der Gruppe, die nun wie eine Prozession schweigend nach draußen kletterte. Der Mann und die Frau, die den Jungen trugen, verließen den Ort durch dieselbe Gasse, durch die ich zuvor zur Unglückstelle gelaufen war. Die Frau jedoch, die als Erste den Keller betreten hatte, wandte sich an mich: „Danke! Du warst uns eine große Hilfe.“

„Aber ... Ich habe doch nichts getan.“

„Doch, du hast sehr viel getan.“

Ich starrte sie an und versuchte herauszufinden, wer die Frau, deren Gesicht verschleiert war, sein mochte. Ich wollte sie so vieles fragen und brachte doch kein Wort heraus. Nach allem, was ich erlebt hatte, fühlte ich mich in ihrer Gegenwart plötzlich ungelenk, kindisch und dumm. Sie strahlte etwas aus, das mich mit großer Ehrfurcht erfüllte, einem Gefühl, das ich noch nie in der Gegenwart eines Menschen empfunden hatte. „Wer … Wer sind Sie?“, stammelte ich dumm.

„Mein Name ist Iman.“

„Ich heiße Ellen“, stammelte ich.

„Ich weiß, Ellen. Geh nach Hause. Du wirst morgen gebraucht.“

Ich wandte mich zum Gehen. Iman stand unbeweglich da und sah mir nach.

Ich konnte dem Impuls nicht widerstehen, mich erneut zu der geheimnisvollen Fremden umzudrehen. „Werden wir uns wiedersehen?“, fragte ich ängstlich.

„Ja, Ellen. Das werden wir.“

Langsam und nachdenklich ging ich zurück zum Nothospital. Vor meinem inneren Auge wiederholten sich die Bilder des eben Erlebten wie ein Film, der mich in den tiefsten Tiefen meines Seins berührte. Ich sah die drei Gestalten, die sich lautlos und leicht bewegt hatten, sah die Verletzten und die Leidenden, die durch ihre Blicke und Berührungen Linderung erfahren hatten. Ich erinnerte mich an die heilige Atmosphäre, die das nächtliche Geschehen umgeben hatte, und suchte verzweifelt nach Worten, um sie für mich erklärbar, verständlich und greifbar zu machen. Noch erfüllte mich die Liebe, die ich dort in der Gegenwart der Fremden erfahren hatte, und schenkte mir Frieden. Wie war das möglich, dass ich im Angesicht des größten Leids, das ich je erlebt hatte, Frieden fand, fragte ich mich.

Irgendwann erreichte ich mein Zelt. Als ich im Bett lag, wich das Gefühl des inneren Friedens einem Gefühl der Aufregung. Und diese Aufregung wandelte sich erneut in die Angst, die ich beim Abschied von Iman empfunden hatte. Ich musste sie und die anderen unbedingt wiedersehen. Was wäre, wenn ich sie niemals wieder treffen würde? Wäre die Erfahrung dieser außergewöhnlichen Form der Liebe auf ewig für mich verloren?

Drittes Kapitel

Ich hatte höchstens zwei Stunden unruhig geschlafen. Meine Gedanken kreisten ohne Unterlass um die wundersame nächtliche Begegnung. Die wichtige Aufgabe, für die ich hergekommen war, verblasste vollständig neben dem drängenden Gefühl, Iman unbedingt wiedersehen zu müssen.

Ian beäugte mich brüderlich besorgt, als ich mich zu ihm und Victor an den Frühstückstisch setzte. Ian war feinfühliger, als seine große körperliche Erscheinung vermuten ließ. Er spürte, dass ich innerlich aufgewühlt war, doch er stellte keine Fragen.

Auch Victor wirkte besorgt. Die Organisation des Nothospitals war der härteste Job von allen hier. „Wir brauchen dringend mehr Zelte, Decken und Öfen. Die Leute brauchen ein eigenes, stabiles Dach über dem Kopf, bevor der Winter beginnt.“

Wir schwiegen betroffen, nicht wissend, ob wir rechtzeitig ausreichend Hilfe mobilisieren konnten.

„Was ist mit den Psychologen?“, drängte ich erneut.

„Frühestens im November ...“

„Das ist zu spät, Victor. Die Menschen sind gelähmt. Sie sind vor Schock erstarrt. Medizinische Betreuung reicht nicht aus“, sagte ich aufgeregt, obwohl ich wusste, dass Victor alles tat, was in seiner Macht stand.

Die Erinnerung trug mich zurück zur vergangenen Nacht. Ich sah Iman, den Mann und die Frau an ihrer Seite. Sie bewegten sich sicher und souverän durch den eingestürzten Kellerraum. Sie redeten kaum, taten nur wenige absolut präzise gesetzte Handgriffe – und die Verletzten erfuhren Linderung, die Traumatisierten erwachten aus der Lethargie des Schocks. Ich wünschte mir verzweifelt, Victor und Ian erklären zu können, was ich erlebt hatte. Doch mir fehlten die Worte für die Erfahrung der vergangenen Nacht. Die Hilfe, die ich in dieser Nacht erlebt hatte und von der ich ein Teil gewesen war, war so viel effektiver und heilsamer als alles, was wir hier jeden Tag unter dem Aufgebot all unserer Kräfte taten.

Victor nickte ernst. „Du hast vollkommen recht, Ellen. Ich werde noch einmal Druck machen“, versprach er und erhob sich. „Zeit für die Visite, Kollegen.“

Es war schon dunkel, als ich dem letzten Patienten eine Tetanus-Spritze gab. Ich aß nur eine Suppe im Stehen und lief dann hinaus in die Stadt, diesmal auf der Suche nach Iman und ihren Freunden. Weil ich nicht wusste, wo ich beginnen sollte, kehrte ich zurück zu dem Kellerraum, in dem am Abend zuvor die Familie verschüttet worden war. Leise schlich ich mich heran. Heute war der Raum von der gelben Flamme einer Kerosinlampe hell erleuchtet. Als ich hineinblickte, sah ich die Familie lachen. Ich fühlte mich wie ein Voyeur, ein aufdringlicher Eindringling, doch meine Neugier war stärker als meine angeborene Zurückhaltung. Da entdeckte mich schon eines der Kinder am eingestürzten Treppenaufgang.

„Vahan! Dort!“ Es zeigte mit dem Finger auf mich. Es war zu spät, den Kopf zurückzuziehen und davonzulaufen. Die ganze Familie sah mich an und erkannte mich als eine der gestrigen Helfer. Ich errötete.

Der Vater stand auf und winkte mich herein. „Aana. Come!“ Ich zögerte schüchtern. Er winkte wieder und kam auf das Kellerloch zu. Eine Leiter ersetzte provisorisch die eingestürzte Treppe. Ich überwand meine Scheu und kletterte zu der Familie herab.

„Salam. Hello. Shukriya. Danke“, sagte ich.

Eines der Kinder brachte mir ein gefülltes Fladenbrot. Die Mutter schenkte eine Tasse Tee ein und reichte sie mir. Ich kauerte mich, wie die anderen auch, um den kleinen Ofen auf den Boden. Dann ließ ich meinen Blick über die Anwesenden gleiten. Erst jetzt sah ich den Jungen, der gestern auf der Bahre davongetragen worden war. Sein Kopf war mit einem leichten Verband umwickelt, der strahlend weiß leuchtete. Ich suchte nach Zeichen der schweren Blutung von letzter Nacht, doch die Wunde musste vollkommen trocken sein. Verzweifelt rang ich nach Worten. Mir fiel nur das Einfachste ein. „Thik hai? Okay?“, fragte ich und deutete auf meinen Kopf.

Die Augen der Mutter strahlten. „Yes. Thik hai! Okay!“

Der Junge stand auf und lief, als wäre ihm nie etwas geschehen. Er wirkte nur noch etwas blass und schlapp. Ich konnte nicht glauben, was ich mit eigenen Augen sah. Wie war das möglich? Was hatte Iman mit ihm gemacht? Die Fragen drehten sich wie ein wildes Karussell in meinem Kopf und immer wieder gab ich mir selbst die einzige Antwort, die mir logisch erschien: „Das ist unmöglich!“

„Who were these people? Where do I find them?“, fragte ich aufgeregt.

Der Vater schüttelte den Kopf. Er wollte mir helfen. Aber er verstand mich nicht, oder er wusste nicht, wer Iman und ihre Begleiter waren. Es herrschte absolute Stille in dem Kellerraum. Alle Blicke richteten sich gespannt auf mich und die Tränen, die plötzlich unkontrollierbar über meine Wangen liefen. Wie ein kleines Kind wischte ich sie mit dem Ärmel meiner Jacke ab. Dann sah ich mutig, fast trotzig, in die Runde. Eines der Mädchen brachte mir ein kleines glänzendes Heiligenbildchen, um mich zu trösten. „Iman“, sagte sie. In ihren Augen war Iman eine Göttin. Was war sie für mich? Wer war sie wirklich?

Als die Mutter damit begann, die Kinder auf einem einfachen Bodenlager, das die ganze Familie teilte, zu Bett zu bringen, war es Zeit für mich zu gehen. Noch einmal zogen die Bilder der Erinnerung an den gestrigen Abend vor meinem inneren Auge vorbei. Iman und die beiden anderen, ihre Gesten, ihre Anmut, ihre innere Sicherheit, ihre Zärtlichkeit, ihre Bewusstheit und ihre Kraft ... Wieder fühlte ich diese unbeschreibliche Liebe, die sie umgeben hatte. Die Erinnerung schien sie irgendwie wachzurufen. Plötzlich füllte sie den Kellerraum wie am Abend zuvor durch Imans Gegenwart. Sie war von einer anderen Dichte als die normale Luft, leichter und doch viel komprimierter. Sie füllte den Raum und ebenso den eigenen Körper, den Geist und das Herz. Für einen Moment glaubte ich, diese Kraft als diffuses, überirdisches Licht wahrzunehmen.

Da fing ich den Blick der Mutter auf. Auch sie nahm die Liebe wahr, die uns plötzlich umgab. Bevor ich ging, berührte sie mich vertraut, wie ich es bei den pakistanischen Frauen bisher nur gegenüber ihren Schwestern beobachtet hatte.

Zurück an meinem Arbeitsplatz unternahm ich gar nicht erst den mit Sicherheit vergeblichen Versuch zu schlafen, sondern machte gleich eine nächtliche Visite im Zelt der verletzten und operierten Kinder. Mehr als die Hälfte von ihnen suchte noch nach ihren Eltern. Sie schliefen unruhig, wälzten sich hin und her. Manche wimmerten im Schlaf. Mein Herz krampfte sich angesichts dieses körperlichen und seelischen Elends zusammen. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie sich Imans Gegenwart auf die Atmosphäre in diesem Zelt ausgewirkt hätte. Sicher wären augenblicklich Ruhe und Frieden eingekehrt. Die Kinder hätten tief und gleichmäßig geatmet, und ihre Wunden wären besser, wenn nicht gar augenblicklich geheilt.

Leise und langsam bewegte ich mich durch die Reihen der unruhig Schlafenden. Was hatte Iman getan? Was war das für eine Kraft, die sie begleitete und augenblicklich Heilung brachte? Gab es diese Kraft wirklich oder ließen mich Erschöpfung und Verzweiflung wünschen, ihr in dem eingestürzten Kellerraum begegnet zu sein? Wenn es diese Kraft jedoch – entgegen jeder Vernunft und jeder Erfahrung – wirklich gab, warum verfügte Iman über sie, Ian und ich, die perfekt ausgebildeten Ärzte, jedoch nicht? Warum stießen wir hier so unvermittelt an unsere Grenzen, während diese Katastrophe für andere nicht die geringste Herausforderung oder Ausnahmesituation zu sein schien?

Ich hatte alle Bettenreihen durchwandert, doch meine Fragen waren noch lange nicht versiegt und schon gar nicht beantwortet. Immer neue Aspekte dieses einen Erlebnisses kamen mir zu Bewusstsein. Mein Blick glitt mitfühlend und zärtlich über jedes der Kinder und kam immer wieder zu dem Mädchen, das ich am Tag zuvor operiert hatte. Es schlief ruhig und tief. Nur manchmal stöhnte es im Schlaf leicht auf.

Es war schon weit nach Mitternacht, doch ich verspürte nicht die leisesten Anzeichen von geistiger Müdigkeit, nur mein Körper wurde langsam schwer und meine Beine begannen zu schmerzen. Ich setzte mich auf einen kalten weißen Plastikstuhl, der in einer Ecke des Kinderzeltes stand, doch meine Augen glitten weiter mitfühlend über die schlafenden Kinder, und in meinem Geist suchte ich nach der Lösung des Rätsels, das mir die Begegnung mit Iman aufgegeben hatte. Auch ich wurde nun langsam ruhiger. Die Gedanken entschleunigten sich, rasten nicht mehr hintereinander her wie wilde, ungezähmte Pferde. Was ist Heilung eigentlich, dachte ich plötzlich, und dieser eine Gedanke stach so klar und deutlich aus allen anderen hervor wie eine beleuchtete Straße aus Tausenden von dunklen Wegen. Ja, das war die eine wirkliche Frage, die mir die magische Begegnung im Keller stellte. Was war Heilung? Diese eine elementare Frage hatte ich mir in dieser Klarheit und Nüchternheit bis heute nicht gestellt, obwohl sie doch die Grundlage meines Berufes war. Aber nicht nur ich hatte sie mir nie gestellt, auch Lehrer, Professoren, Ausbilder und Kollegen hatten mich nie gefragt, was ich für die wirkliche Ursache von medizinischen Heilungserfolgen hielt. Und plötzlich war ich sicher, dass auch sie sich diese Frage nie in aller Konsequenz gestellt hatten und deshalb die Antwort nicht kannten.

Als unsere deutsche Schwester wie üblich um sechs die Kinder weckte, fand sie mich schlafend auf dem unbequemen Stuhl. „Dr. Ellen, was machen Sie denn hier? Haben Sie etwa die ganze Nacht bei den Kindern verbracht?“

„Irene!“ Ich streckte mich. Jeder einzelne Knochen meines Körpers machte sich schmerzhaft bemerkbar. „Ich konnte nicht schlafen und habe noch einmal nach den Kindern gesehen. Ich hatte das Gefühl, sie brauchten jemanden.“

„Die Kinder müssen lernen, allein mit ihrer Situation fertigzuwerden, und Sie müssen auf sich Acht geben. Sie brauchen Ihre Kraft tagsüber beim Operieren. Ich kann Ihnen gerne heute Abend ein Schlafmittel geben.“

Obwohl Schwester Irene scheinbar fürsorglich sprach, hörte ich eine eigenartige Kälte in ihrer Stimme, die mich erschreckte. Ich fröstelte und stand auf. „Danke, Schwester Irene. Das wird nicht nötig sein.“

Victor führte den Ärztetross an, der fast im Gleichschritt zur Visite in das Kinderzelt marschierte. Einige wenige Eltern hatten sich inzwischen eingefunden. Sie hatten ihre vermissten und vielleicht sogar tot geglaubten Kinder erst an diesem Morgen auf den Listen, die wir am Nothospital aushängten, identifiziert. Die Eltern wirkten äußerlich ruhig und sahen uns ehrfürchtig an, doch ich glaubte hinter der kontrollierten Fassade Beunruhigung und Angst zu erkennen. Sie begegneten hier einer fremden Welt: die ausländischen Ärzte, die sie nicht verstanden und die ihre Weltsicht nicht kannten; die Höhe der Behandlungskosten, die sie niemals aufbringen konnten; die Angst, ihre Kinder vielleicht doch noch zu verlieren oder von uns gebeten zu werden, das Nothospital zu verlassen, das einzige Dach über dem Kopf, das sie im Moment hatten. Ich fühlte mit diesen Menschen, teilte für einen emotionalen Augenblick ihre Sicht auf uns und ihre Sorgen, als ich Schwester Irenes taxierenden Blick auffing. Sie sah mich kurz durchdringend an und blickte dann kalt durch mich hindurch.

Wir gingen von Patient zu Patient. So machten wir am Bett des gestern operierten Mädchens Halt. Victor sah sich die Unterlagen an und fragte Ian nach dem Verlauf der OP und seiner Prognose. „Das sieht aber schon sehr viel besser aus, Ian“, bemerkte er.

Ian untersuchte das Mädchen sehr genau. Ich hielt mich im Hintergrund und beobachtete die Szene. „Tatsächlich, die Wundheilung sieht sehr gut aus. Fast wie nach einer Woche und nicht wie nach einem Tag.“

Mir wurde heiß und ich errötete, denn mir war sofort klar, dass diese unglaubliche Verbesserung des Gesundheitszustandes unserer kleinen Patientin in irgendeinem Zusammenhang mit meinem nächtlichen Besuch im Kinderzelt stehen musste. Ich versuchte, mich hinter Schwester Baquiya zu verstecken, um nicht in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit zu geraten, doch dann hörte ich Schwester Irenes Stimme: „Dr. Jansen war heute Nacht bei den Kindern.“

Sie schien eine sehr feine Antenne für meine Ängste zu haben und sie gnadenlos für alle sichtbar machen zu wollen. Es traf mich wie ein Schlag, als sich alle Blicke fragend auf mich richteten. Die schmerzhafte Erinnerung an meinen letzten Arbeitstag in Frankfurt flammte auf. Wieder – genau wie in Frankfurt vor wenigen Monaten – betrachteten mich alle mit diesem Blick aus Unverständnis und Unglauben.

Ich habe nichts getan, wollte ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich habe nur hier bei den Kindern gesessen und mich gefragt, was Heilung ist und was sie bewirkt. Ich bin gestern einer Kraft begegnet, die scheinbar augenblicklich die stärksten Verletzungen heilt. Ich kann es selbst kaum glauben, obwohl ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Ich habe sie in anderen gesehen und nur versucht, ihr Wesen zu verstehen – wie sie wirkt und wie man sie nutzt. Ich weiß rein gar nichts über diese Kraft, ich bin nicht Herrin über sie … Doch alle diese Gedanken konnte ich nicht aussprechen. Niemand hätte sie verstanden. Alle hätten mich für verrückt erklärt. Und so schwieg ich. Meine Erleichterung war unbeschreiblich, als Ians Humor mich erlöste: „Ellen, ich wusste gar nicht, dass du so eine Wirkung auf Kinder hast ...“

Viertes Kapitel

Schwester Irenes offenkundige Ablehnung verunsicherte mich und löste einen tiefen Schmerz in mir aus, der mein Herz umklammerte und sich in mir festzusetzen begann wie der Schmerz einer Wunde, die man nicht hinreichend gereinigt hatte. Gemeinsam mit Victor, Ian und Schwester Baquiya betrat ich nach der Visite das Besprechungszelt und kämpfte mit der Verletzung und der Wut darüber, dass mich Irenes Verhalten so sehr berührte. Plötzlich war es wieder da, das Gefühl, beobachtet zu werden. Glasklar, rein und völlig unberührt von allen Ereignissen fühlte ich die Bewusstheit des reinen Sehens auf mich gerichtet. Reflexartig blickte ich mich auch diesmal suchend nach einer Person um. Doch wie immer war auch hier niemand außer meinen Kollegen, die sich offenbar nicht beobachtet fühlten.

Panik ergriff mich. Bildete ich mir das alles nur ein? War ich dabei, verrückt zu werden? Stand ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch? War das Gefühl, beobachtet zu werden, eine Dissoziation, eine Abspaltung von mir selbst? Mir wurde schwindelig. Mein Herz begann vor Angst zu rasen. „Beruhige dich, Ellen!“, sagte ich beschwichtigend zu mir. Ich begann, bewusst langsam zu atmen, versuchte, den Kontakt meiner Füße zum Boden zu spüren. Das war ein alter Trick aus den Anfängen meiner medizinischen Karriere. Mein erster Anatomie-Lehrer hatte ihn uns beigebracht, als während der ersten Sezierlektionen die Studenten reihenweise ohnmächtig wurden. Und tatsächlich, die Erdung wirkte. Der Schwindel löste sich auf, mein Herz schlug ruhiger.

Doch die beobachtende Präsenz war noch immer in unverminderter Stärke gegenwärtig. Vorsichtig wagte ich, mich ihr zu nähern, und versuchte für einen Augenblick, mit ihren Augen zu sehen. Es gelang mir jedoch kaum, denn diese Art der Betrachtung war mir völlig fremd. Sie war so kraftvoll und energiegeladen, dass ich wieder ein Gefühl des entwurzelnden Schwindels spürte. Doch es verflog rasch und ich schaffte es irgendwie, zu entspannen, loszulassen und die Bewusstheit zuzulassen. In diesem Moment sah ich mit den Augen dieses reinen beobachtenden Bewusstseins. Nichts, das ich je erlebt hatte, glich diesem Zustand, und doch war ich sicher, die Welt das erste Mal so zu sehen, wie sie wirklich war: unverstellt von meinen Vorstellungen, Wünschen, Hoffnungen und Ängsten. Ich betrachtete alles durch Augen, die völlig klar und absichtslos waren; bereit, jede Erfahrung so hinzunehmen, wie sie war – in sich vollständig und richtig in einem größeren Zusammenhang, der mir unendlich erschien. Ich sah Victor mit diesem Bewusstsein, spürte seine Sorgen und seine ganz persönliche Motivation, hier zu sein. Ian war hier, um seinem Vater zu beweisen, dass er mehr als ein flapsiger Junge war, der nichts ernst nahm. Schwester Baquiya hatte seit zwei Tagen kaum etwas gegessen, weil sie pausenlos arbeitete und nie an sich dachte.

Wie ein Fisch aus dem Wasser tauchte ich aus dem beobachtenden Bewusstsein wieder auf. Plötzlich war alles wie zuvor. Die innere Wand war wieder undurchsichtig, doch das beobachtende Gewahrsein blieb präsent.

Sobald die Besprechung vorbei war, lief ich ins Versorgungszelt und holte Schwester Baquiya einen Kaffee mit viel Zucker und ein gebuttertes Fladenbrot. Als ich ihr beides brachte, sah sie mich erstaunt und dankbar an.

Die Arbeit kostete mich heute viel weniger Kraft als sonst. Sie geschah eher automatisch als gewollt, eher selbstverständlich als durch jeglichen Aufwand eigener Willenskraft. Wir schafften zwei Operationen mehr als gewöhnlich und Ian scherzte selbst während einer schwierigen Beckenoperation ununterbrochen über meine übersinnliche Fähigkeit, scheinbar über Nacht kleine Kinder zu heilen. Ich selbst war trotz der Kraft und der eigenartigen Erlebnisse dieses Morgens innerlich vollkommen ruhig und ausgeglichen. Zum ersten Mal, seit ich meinen Job verloren hatte, war ich wieder im emotionalen Gleichgewicht.

Ich nutzte die kurze Mittagspause, um Niki anzurufen. Seit ich in Pakistan war, hatten wir nicht oft miteinander gesprochen. Ich hatte zu wenig Zeit und vermied das Gespräch mit ihm, weil ich mich bis heute unverstanden fühlte. Niki glaubte, dass meine Entscheidung für den Nothilfeeinsatz bedeute, unsere Beziehung sei mir nichts mehr wert. Ich hatte die neue Rolle abgelehnt, die er mir wohlmeinend als Alternative zu meinem alten erfüllten Berufsleben angeboten hatte: Ehefrau und Mutter. Er war verletzt, fühlte sich verraten und verlassen und gab mir die Schuld für diese Empfindungen.

Ich erreichte ihn um halb neun in seinem Büro. Er trank gerade den ersten Kaffee und las die Morgenpost. „Niki! Ich bins, Ellen!“

„Ellen!“ Er freute sich.

„Ich vermisse dich“, sagte ich aufrichtig.

Er mauerte. „Hier ist die Hölle los. Wir haben wahrscheinlich den Zuschlag für das neue Messegebäude in Frankfurt.“

„Gratuliere!“ Meine Kraft schwand. Niki war mir plötzlich vollkommen fremd. Sein beruflicher Erfolg berührte mich nicht. Er wirkte emotionslos, kalt und distanziert.

„Wir arbeiten Tag und Nacht und doch kommen immer neue Verletzte zu uns. Es nimmt einfach kein Ende.“

„Ihr macht das schon. Ihr seid gut ausgebildet und ausgerüstet“, gab er nüchtern zurück.

„Wir brauchen mehr Zelte und Heizöfen für die Obdachlosen. Der Winter beginnt bald.“

„Soll ich mich darum kümmern?“

„Das würdest du tun?“ Mein Herz schlug schneller vor Freude. Er war also doch bereit, meinen Weggang zu akzeptieren und sich für meine Sache einzusetzen.

„Ich habe da ein paar Kontakte. Aber ich kann dir nichts versprechen!“

„Danke, Niki.“

„Ich muss los. Wir haben gleich eine Besprechung.“

„Nik!“

„Ja?“

„Ich liebe dich.“

„Küsschen, Ellen. Ich melde mich.“

Mit dem Ende des Gespräches durchdrangen mich Kälte, Einsamkeit und Leere. Erst jetzt begriff ich, dass ich mit der Illusion hierher gefahren war, eines Tages nach Frankfurt und zu Niki zurückzukehren. Doch heute sah ich mit den klaren Augen des reinen Beobachters, der nichts will, was nicht ist, und der nichts nicht will, was ist. Unsere Beziehung war zu Ende und ich musste einen Weg finden, dies trotz dieser für mich schwierigen Zeiten zu akzeptieren, auch wenn dadurch mein letzter emotionaler Halt wegbrach. Es war meine Schuld, dass die Kluft zwischen Nik und mir unüberbrückbar geworden war. Ich war nicht in der Lage gewesen, ihm zu erklären, was ich erlebt und gefühlt hatte, als ich meinen Job verlor. Niki hatte hilflos mit ansehen müssen, wie ich in wenigen Tagen alles aufgab, was mir viele Jahre lang wichtig gewesen war: zuerst meine Arbeit und dann unsere Beziehung. Aber hatte nicht auch er mich viel zu schnell aufgegeben? Hatte Niki überhaupt versucht, mich zu verstehen? Was hatten wir außer Tisch und Bett wirklich geteilt, wenn meine Entscheidung für meine ganz persönliche Wahrnehmung und meine berufliche Zukunft das Ende unsere Liebe bedeutete?

Weinend setzte ich mich auf eine Bank im Versorgungszelt. Als ich aufsah, um mir die Nase zu putzen, sah ich Schwester Irene, die sich gerade einen Tee holte. Sie blickte zu mir herüber und bemerkte sofort meine Tränen und meine Trauer, doch sie sah wieder durch mich hindurch und verließ wortlos das Versorgungszelt. Kälte legte sich wie ein enges Band um meine Schultern, als ich von einem Weinkrampf regelrecht geschüttelt wurde.

Am Abend aß ich zusammen mit Ian. Ich war sehr schweigsam und in mich gekehrt und fürchtete, Ian könnte doch noch ein ernsthaftes Gespräch über die wundersame Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes unserer kleinen Patientin suchen. Doch er war feinfühlig und taktvoll wie immer mir gegenüber. Ich vertraute ihm wie keinem Zweiten hier. Nur deshalb schüttete ich ihm mein Herz über meine eigenartigen Erfahrungen mit Schwester Irene aus.

„Ist dir an Schwester Irene irgendetwas Komisches aufgefallen?“, fragte ich vorsichtig.

„An Irene? Nein, was meinst du?“

„Sie sieht mich manchmal so merkwürdig an.“

„Wie, merkwürdig?“

„So mitleidlos.“

„Mitleidlos? Hältst du dich für bemitleidenswert, meine Liebe?“

Ich lachte. „Nein, Ian. Hör mir doch mal zu! Heute zum Beispiel hat sie mich weinen sehen. Ich hatte das Gefühl, sie verachtet mich für meine Tränen.“

„Verachtung … Ellen, das ist ein sehr starkes Wort für eine sehr fleißige Schwester, die schon viel Erfahrung bei der Arbeit mit DoctorsAid hat.“

„Ich stelle ja nicht ihre Kompetenz in Frage. Sie ist wirklich gut und arbeitet sehr selbstständig. Aber sie sieht die Patienten manchmal so merkwürdig an. Ganz anders als Schwester Baquiya zum Beispiel.“

„Wie anders? Ich verstehe nicht was du meinst, Ellen.“

Ich suchte nach Worten, nach Bildern, nach Beschreibungen. „Schwester Baquiya sieht die Patienten fürsorglich, warmherzig und besorgt an. Aber Irenes Blick ist voller Kälte. Als sie mich heute Morgen im Kinderzelt fand, hat sie zum Beispiel gesagt, dass die Kinder lernen müssten, mit ihrem Schicksal allein fertigzuwerden. Das ist grausam, Ian.“

Ian schwieg nachdenklich, von meinem Bericht sichtlich ergriffen, ja fast geschockt. „Ja, das ist wirklich grausam. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Irene generell grausam ist. Vielleicht hatte auch sie eine schlechte Nacht. Wir alle haben hier schlechte Tage. Du weißt doch selbst genau, wie das ist.“

Ians Erklärungsversuch beruhigte mich nicht und reichte mir auch nicht. Doch er lenkte ab. „Warum hast du geweint, Ellen?“

Die Tränen wollten schon wieder aufsteigen, als ich Ian von meinem Telefonat mit Niki erzählte. „Ich bin fort, aber wir haben uns nicht getrennt. Keiner von uns hatte den Mut, es auszusprechen. Wir wollten endlich heiraten und Kinder kriegen und jetzt bin ich weit weg in einer anderen Welt, die Niki sich nicht einmal vorstellen kann. Wie soll es da eine gemeinsame Zukunft geben? Wann soll es die noch geben, Ian?“

„Ihr müsst darüber sprechen! Vielleicht fühlst du dich dann besser hier. Manchmal ist man erst frei, wenn die alten Brücken gänzlich abgebrochen sind – auch wenn es weh tut.“

„Hast du alle Brücken in Australien abgebrochen?“

„Nein. Das musste ich Gott sei Dank auch nicht. Ich bin seit einem Jahr allein. Und unser Krankenhaus in Brisbane hat ein Programm, das alle Ärzte dazu anhält, humanitäre Hilfe zu leisten. Ich bin für ein halbes Jahr freigestellt. Ich wollte endlich einmal etwas wirklich Sinnvolles tun.“

Ich dachte an Ians Vater und das schwierige Verhältnis, das die beiden zueinander haben mussten. Doch ich fragte Ian nicht danach. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Wir lernten uns gerade erst kennen.

„Ich wünsche mir noch immer, es wäre alles anders gekommen. Ich musste mein altes Krankenhaus verlassen“, gestand ich Ian zum ersten Mal. Ich hatte bisher nur mit Niki und meiner Familie darüber gesprochen.

„Warum?“

„Unüberbrückbare Differenzen nennt man das wohl.“

„Und die wären?“ Ian insistierte.

„Wir waren unterschiedlicher Ansicht über die Behandlung einer bei einem Verkehrsunfall verletzten Frau. Sie starb bei der OP.“ Mehr konnte und mehr wollte ich heute nicht sagen.

„Jedem von uns ist schon einmal jemand auf dem OP-Tisch gestorben.“

„Natürlich, Ian. Mir auch. Aber das war nicht das Problem. Ich wollte sie nicht operieren und ich habe nicht operiert.“

„Du wirst deine Gründe gehabt haben!“

Ich lachte, weil ich diesen Satz schon einmal gehört hatte. „Ja, die hatte ich, aber genau an diesen zeigten sich die unüberbrückbaren Differenzen. Ich musste gehen. Es gab keine Alternative.“

„Wenn du mich fragst, Ellen, kannst du das hier nur schaffen, wenn du dich mit deiner Vergangenheit versöhnst. Du hast das Richtige getan. Das weiß ich. Ich weiß, dass du ein Mensch bist, der das Richtige tut.“

Fünftes Kapitel

Ständig mussten wir blitzschnell auf neue Situationen reagieren. Oft blieb nicht mal Zeit zum Nachdenken. Wir waren geschult darin, routiniert zu handeln und unsere eigenen Bedürfnisse hinter die Notwendigkeiten des Augenblicks zu stellen. So wurde am nächsten Tag eine Gruppe schwer verletzter Frauen aus einer Kleinstadt südlich von Muzaffarabad eingeliefert. Die Näherei war über ihnen zusammengebrochen und es grenzte an ein Wunder, dass fast alle lebend geborgen werden konnten. Doch ihre Wunden waren nur notdürftig versorgt worden und wir kämpften jetzt, nach Tagen, gegen Infektionen und falsch gerichtete Brüche. Jede Hand wurde gebraucht und keiner von uns gönnte sich mehr als eine kurze Pause.

Als ich in einer ruhigeren Minute im Kinderzelt allein nach dem Rechten sehen wollte, hörte ich plötzlich Schwester Irenes Stimme laut werden.

„Shut up!“, schrie sie, als sie einen Wundverband am Unterschenkel eines etwa dreijährigen Jungen fachkundig wechselte. „Stop crying! Only cowards cry. Hör auf zu heulen. Nur Feiglinge weinen.“