9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

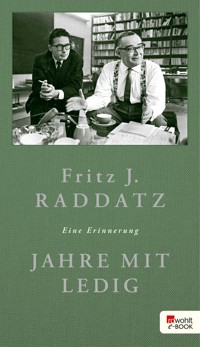

Ein «Riesenschnörkel» steht am Anfang dieses Buchs. Ein junger Mann in Ostberlin staunt darüber. Der junge Mann heißt Fritz J. Raddatz, damals, als die Geschichte dieses Buches beginnt, Cheflektor des Ostberliner Verlags Volk und Welt; der Schnörkel ist die Unterschrift, in ihrem Schwung nicht leicht zu entziffern auf Briefen und Verträgen, von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. Ende der fünfziger Jahre lernen beide sich kennen, und aus dem Schnörkel wird eine Person, dann auch ein literarischer Gefährte, ein «Chef», ein Freund, ein Mit-Abenteurer auf den Beutezügen in die deutsche und die ausländische Literatur. Davon erzählt dieses Buch: wie das deutsche Verlagswesen nach dem Krieg neu begann und wie im Rowohlt-Verlag, Reinbek, zwei Männer in gemeinsamer Begeisterung für die Literatur einen internationalen Verlag schufen, wie er nicht seinesgleichen hatte. Dieses Buch ist ein Denkmal aus Worten, eine Erinnerung, es ist aufbewahrtes Wissen um einen Mann, der einer der entscheidenden Modernisierer des deutschen Verlagswesens gewesen ist. Normalerweise bleiben von Verlegern nur die Bücher, die sie herausgebracht haben: Was es aber darüber hinaus zu sagen gibt über Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, das steht, mitreißend erzählt, empfindungsgenau in der Zustimmung wie im Widerspruch, in diesem Buch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Fritz J. Raddatz

Jahre mit Ledig

Eine Erinnerung

Über dieses Buch

Ein «Riesenschnörkel» steht am Anfang dieses Buchs. Ein junger Mann in Ostberlin staunt darüber. Der junge Mann heißt Fritz J. Raddatz, damals, als die Geschichte dieses Buches beginnt, Cheflektor des Ostberliner Verlags Volk und Welt; der Schnörkel ist die Unterschrift, in ihrem Schwung nicht leicht zu entziffern auf Briefen und Verträgen, von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. Ende der fünfziger Jahre lernen beide sich kennen, und aus dem Schnörkel wird eine Person, dann auch ein literarischer Gefährte, ein «Chef», ein Freund, ein Mit-Abenteurer auf den Beutezügen in die deutsche und die ausländische Literatur. Davon erzählt dieses Buch: wie das deutsche Verlagswesen nach dem Krieg neu begann und wie im Rowohlt-Verlag, Reinbek, zwei Männer in gemeinsamer Begeisterung für die Literatur einen internationalen Verlag schufen, wie er nicht seinesgleichen hatte. Dieses Buch ist ein Denkmal aus Worten, eine Erinnerung, es ist aufbewahrtes Wissen um einen Mann, der einer der entscheidenden Modernisierer des deutschen Verlagswesens gewesen ist. Normalerweise bleiben von Verlegern nur die Bücher, die sie herausgebracht haben: Was es aber darüber hinaus zu sagen gibt über Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, das steht, mitreißend erzählt, empfindungsgenau in der Zustimmung wie im Widerspruch, in diesem Buch.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2015

Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Dieses Buch enthält Passagen aus dem Werk: Fritz J. Raddatz «Unruhestifter. Erinnerungen»

Copyright © 2003 by Propyläen Verlag in der Ullstein Buchverlage GmbH

Umschlaggestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München

Umschlagabbildung ullstein bild – bpk/Digne M. Marcovicz

Lithografie Susanne Kreher, Hamburg

ISBN 978-3-644-04731-0

Hinweis: Die Seitenzahlen im Register und im Bildnachweis beziehen sich auf die Seiten der Printausgabe.

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Heinrich Maria Ledig-Rowohlt

Widmung

Abbildung des «Riesenschnörkels»

Er war ein ...

Personenregister

Nachweis der Bildrechte

Fritz J. Raddatz, geboren ...

Alexander Fest gewidmet,

dem Wahrer des Erbes

von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt;

und eines Quänt’chens des meinen