Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

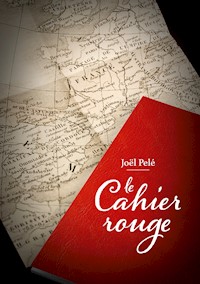

Angers, le 15 juillet 1942 Tôt le matin, Isabelle et Émile, un jeune couple d'instituteurs, sont réveillés par des cris, le bruit de portes qui claquent, des pas bruyants dans les escaliers. C'est le début de la rafle des juifs de tout le Grand Ouest. Isabelle, passionnée de photographie, saisit, sans savoir pourquoi, son appareil-photo et va à la fenêtre donnant sur la rue. Émile, inconscient du danger, entrouvre la porte donnant sur le palier. Ses voisins des étages supérieurs, juifs, descendent, paniqués. Parmi eux, madame Gosberg serre sa petite fille Esther dans ses bras. Quand elle l'aperçoit, et après un bref regard autour d'elle, elle lui tend l'enfant. Il la prend et referme prestement la porte. Un village du bord de Loire, janvier 1958 Francine vient d'apprendre sa véritable identité et le drame de juillet 1942. Effondrée, elle demande si ses géniteurs n'ont pas laissé un objet, une photo. Isabelle, après une hésitation, va chercher un cliché qu'elle tend à la jeune fille. Ce cliché va bouleverser leurs vies.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur :

Des jours presque ordinaires - Éditions Les 2 Encres (2012)

Aux confluents de la vie - Éditions Les 2 Encres (2013)

C’est long l’éternité - BoD (2018)

Remerciements

À Maud Hillard, pour son aide précieuse, ses remarques judicieuses et tout l’aspect grammatical,

À Marcel Humeau, historien local, pour sa disponibilité et son savoir,

À Brigitte et Gérard Lefebvre, pour leur avis et correction.

À Yann Le Gall, Conservateur en chef de l’Université Catholique de l’Ouest, pour la célérité avec laquelle il a répondu à mes quelques questions concernant L’UCO en 1959,

À Éliane et Jacques Moret, mes toujours « premiers lecteurs »

À Jean-Marie Raimbault, pour m’avoir fourni de précieux documents, notamment celui qu’il a écrit sur son père (Sémino), et à son épouse Catherine pour leurs corrections.

À Marion Pelé, ma petite-fille qui, grâce à ses dix-huit ans, m’a éclairé sur le comportement de Francine.

À mon épouse Denise, pour ses avis toujours éclairés.

À Nathalie Costes, pour son aide à la publication de ce livre.

Toutes mes pensées

À toutes les…

Francine, Esther, Myriam, Rosemary, Madila, Hranouche, Valérie, Anna, Nora, Angela, Judith, Anissa, Maritza, Mariam, Sophie, Romana, Hilda…

Pour ne jamais oublier,

Pour toujours être en éveil,

Pour vouloir vivre libre et respectueux de l’autre,

Car rien n’est jamais définitivement acquis.

Ils sont encore là, les tenants de l’horreur.

À tous ceux que j’aime.

Sommaire

Samedi 11 janvier 1958

Dimanche 12 janvier 1958

Lundi 13 janvier 1958

Vendredi 24 janvier 1958

Lundi 27 janvier 1958

Samedi 1er févier

Mardi 4 février 1958

Dimanche 9 février 1958

Lundi 10 février 1958

Mardi 11 février 1958

Jeudi 13 février 1958

Samedi 15 février 1958

Dimanche 16 février 1958

Lundi 17 février 1958

Mardi 18 février 1958

Mercredi 19 février 1958

Samedi 22 février 1958

Vendredi 28 février 1958

Samedi 1er mars 1958

Samedi 16 mai 1959

Vendredi 22 mai 1959

Dimanche 21 juin 1959

Lundi 22 juin 1959

Mardi 23 juin 1959

Vendredi 26 juin 1959

Dimanche 5 juillet 1959

Lundi 6 juillet 1959

Mardi 7 juillet 1959

Samedi 18 juillet 1959

Mardi 4 août 1959

Dimanche 23 août 1959

Jeudi 3 septembre 1959

Jeudi 10 septembre 1959

Samedi 12 septembre 1959

Samedi 19 septembre 1959

Samedi 26 septembre 1959

Lundi 28 septembre 1959

Mercredi 30 septembre 1959

Vendredi 2 octobre 1959

Samedi 3 octobre 1959

Dimanche 4 octobre 1959 - 7h35

Dimanche 4 octobre 1959 - 14h00

Dimanche 4 octobre 1959 - 16h00

Dimanche 4 octobre - 22h00

Lundi 5 octobre 1959 - 14h30

Lundi 5 octobre 1959 - 21h00

Mardi 6 octobre 1959 - 9h00

Mardi 6 octobre 1959 - 15h30

Mon père se prénommait Émile. Il a tout d’abord été instituteur dans une école primaire publique, à Angers, où il a rencontré ma mère, Isabelle, qui était institutrice dans le même établissement et avec laquelle il s’est marié en 1938.

Comme pour des millions de jeunes hommes, une affiche placardée sur les murs les 1er et 2 septembre 1939 l’a obligé à quitter la femme qu’il aimait et son métier pour aller contrecarrer les projets d’un dangereux psychopathe qui, depuis quelques années, avait outre-Rhin envoûté tout un peuple. Comme la plupart des Français, il a cru pendant huit mois que la ligne Maginot était infranchissable, puis s’est vite rendu compte du contraire quand les Allemands sont entrés en France par les Ardennes et ont poursuivi leur marche triomphale sur la Somme et l’Aisne.

Le 8 juin 1940, c’est-à-dire dans les premiers jours de l’inévitable affrontement, il fut grièvement blessé, une grenade lui ayant arraché une grande partie du bras gauche, ce qui, après un certain temps passé à l’hôpital, le ramena à Angers où il retrouva ma mère, sa classe et ses élèves abandonnés un an plus tôt. Un bras en moins, surtout s’il s’agit du gauche lorsque l’on est droitier, n’a jamais empêché quiconque de se servir d’une craie pour écrire au tableau noir, ni de tourner les pages d’un livre posé sur une table ou celles d’un cahier à corriger, et encore moins de tenir une baguette pour montrer sur la carte de France, à une trentaine d’élèves, les fleuves et les reliefs, voire s’en servir de temps à autre pour tapoter le dessus de la tête d’un gamin en manque de sommeil. Et puis, il ne se voyait pas rester à ne rien faire et profiter de son handicap pour ne pas remplir la mission que depuis toujours il s’était fixée : instruire les enfants, leur apprendre à devenir des êtres pensants, agissants, fiers de leur savoir et de leurs connaissances. Une vocation !

Ma mère ne fut pas ravie, n’exagérons rien, de le voir rentrer physiquement diminué à la maison, mais devant ce relatif malheur, elle estima qu’il était encore préférable de voir son mari revenir amputé que de recevoir un beau matin la visite d’un représentant de la République lui annonçant que celui qu’elle aime a sacrifié sa vie pour sa patrie. Elle en remercia le ciel et aima encore plus cet homme qui, malgré son handicap, lui démontrait chaque jour un amour plus grand, estimant qu’un seul bras suffit à entourer les épaules d’une femme et à la serrer contre son corps toujours jeune et désirable.

Quelques mois après son retour, la nation reconnaissante lui offrit une prothèse qui permit de remplir la manche ballante et gommer quelque peu le malaise qu’un quidam planqué et bien portant pouvait ressentir en croisant le héros diminué. Quoi que… ! Ces gens-là, en général, ignoraient la honte et la compassion. Il n’y avait là rien de bien innovant. En 1537, Ambroise Paré prouva, en développant ce que l’on appellerait aujourd‘hui le concept, toute l’utilité de ce membre de substitution. Et puis, mon père ne fut pas le seul à être muni d’un tel appareillage, puisque les statisticiens font état de six cent mille personnes appareillées pendant et aussitôt après la Grande Guerre, et de plusieurs millions pendant et après la seconde. Ça fait du monde !

Je me doute bien que certains lecteurs vont trouver mon humour déplacé en de telles circonstances, mais cet humour-là, je le tiens de mon géniteur lui-même qui ne manquait jamais de plaisanter, y compris sur son handicap, répétant à l’envi ce mot d’esprit emprunté à je ne sais qui : « Heureux celui qui se moque de lui-même, il n’a pas fini de se fendre la gueule. » Disons aussi que cet humour-là m’a été bien utile pour supporter ce que la vie m’a infligé pendant une grande partie de mon existence. Que ceux qui apprécient en profitent, car je ne suis pas certain qu’ils en trouveront beaucoup dans la suite du récit.

Fin juillet 1942, ils demandèrent l’un et l’autre à l’inspecteur d’académie leur mutation dans un petit village des bords de Loire, sous le prétexte qu’ils ne supportaient plus la ville, trop pleine des bruits de bottes, trop pleine de l’uniforme ennemi. Ils savaient que deux postes d’instituteurs s’étaient subitement libérés à… Je tais volontairement le nom de la commune, vous comprendrez pourquoi au fil du récit. Quelques protagonistes de cette histoire étant encore en vie, bien qu’âgés, je ne désire en aucun cas que l’on puisse les reconnaître, quand bien même ils ont eu une attitude irréprochable.

On ne refusait rien à un mutilé de guerre, un héros qui avait abandonné une partie de son intégrité physique pour tenter de sauver le peuple français. Le couple déménagea donc vers la mi-août. Il quitta l’appartement type trois, au premier étage de l’immeuble dans lequel il vivait depuis près de quatre ans, pour emménager dans une maison basse, de plain-pied, jouxtant l’école, et de laquelle il apercevait le fleuve majestueux poursuivant sa marche vers l’océan en se souciant comme d’une guigne des événements et des tracas des mortels. En prime, si je puis dire, mon père fut nommé directeur de l’école primaire, responsabilité à laquelle vinrent s’ajouter quelques heures hebdomadaires comme secrétaire de mairie. C’était courant à l’époque, le fonctionnaire territorial ayant, après avoir levé les bras en signe de reddition, été invité manu militari à séjourner pour une durée indéterminée en Allemagne où, pour qu’il ne passe pas inaperçu, on avait apposé sur le dos de sa capote deux monumentales lettres blanches : KG.

Ma mère, Isabelle, était une femme pétillante, aux cheveux courts, de taille moyenne, au sourire avenant, portant plus souvent le pantalon que la jupe ou la robe. Elle n’imaginait la vie que guidée par la passion. Passion pour son mari, ses enfants, son métier, mais également pour la photographie. Elle jouissait incontestablement d’un don en ce domaine, et les clichés immortalisant les paysages ou les personnages sur la pellicule s’apparentaient à des œuvres d’art criantes de vérité. Munie de son Kodak régent à soufflet, elle n’avait pas son pareil pour capter à l’instant où il le fallait, au dixième de seconde près, le mouvement du vent dans les branches, l’onde frémissante d’une rivière ou l’expression d’un personnage dévoilant son âme l’espace d’une fraction de seconde. Une artiste qui avait à plusieurs reprises participé à des expositions photo dans des halls de mairie, chez des photographes, voire dans des galeries, et au cours desquelles elle avait obtenu quelques prix et les encouragements de la profession, tout en restant humble, refusant les trompettes de la Renommée qui, comme on le sait, sont souvent mal embouchées. La maison était toujours impeccablement tenue, fleurie en permanence, même en hiver. Contrairement au goût de l’époque, ma mère adorait les couleurs vives et haïssait les rideaux aux fenêtres, qui voilent le paysage. Une originale, sans pour autant être farfelue, loin de là, quelqu’un qui avait la tête sur les épaules, bien que peuplée de tous les rêves de l’univers, notamment ceux de la paix dans le monde et de la bonté des êtres humains. Grande amatrice de livres, sa culture était immense et variée ; elle refusait les dogmes, les intrigues, les manipulations et la barbarie des hommes. Les années qui suivirent contribuèrent pourtant à lui prouver la triste réalité sur le genre humain, mais sans lui faire perdre l’espoir.

Ma sœur se prénommait Francine, enfin je l’ai cru pendant près de quinze ans, avant que… mais ne brûlons pas les étapes. Elle est née en 1941, au mois de janvier, pour être précis. Elle a longtemps été mon idole. Élève intelligente, sensible, douée pour la musique, elle a été durant mes quinze premières années très présente à mes côtés, jouant même de temps à autre le rôle d’une seconde mère, sans que je m’en plaigne le moins du monde. Néanmoins, elle était sujette aux terreurs nocturnes. Presque toutes les nuits, elle se réveillait en hurlant. Ma mère se levait, s’asseyait sur le bord de son lit, la prenait dans ses bras et tentait de la rassurer avec des paroles douces ou des comptines. Je me souviens de l’une d’elles, gravée dans ma mémoire pour l’avoir tant et tant entendue : « Doucement, doucement pour ne pas réveiller les enfants, doucement. Ils dorment à l’étage comme des enfants sages de leurs rêves d’enfants. Dou-ou-ou-ou-cement. » Ma mère avait inventé ces paroles ainsi que la mélodie, calmes et apaisantes. Au bout d’un laps de temps variable selon les nuits, Francine s’endormait dans les bras de maman qui la reposait sur le lit avec une grande douceur et un baiser sur le front. Lorsque je m’inquiétais des raisons de ces terreurs, la réponse se trouvait être toujours la même. Elles avaient leur origine dans la guerre, quand les avions alliés lâchaient leurs bombes nuitamment sur des usines participant de près ou de loin à l’armement ennemi, ou sur les casernements allemands.

Quant à moi, je me prénomme Paul. Je suis né le 18 mai 1943. Je n’insisterai pas sur mon tempérament et mes possibilités, d’autant moins que je ne suis pas le héros de ce récit, à peine le témoin, cependant très touché par les événements. Je suis plutôt le traducteur, ou le transmetteur, à partir des documents que l’on m’a remis, rien de plus. Juste une petite indication : j’ai exercé un métier que je vous donne en mille, celui d’instituteur ; sans doute atteint du virus parental, à moins que ce ne soit par mimétisme ou fidélité à l’esprit de famille ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question des raisons qui m’ont amené à suivre la même voie que ma parenté. Instruit par l’exemple de mes parents, j’ai poursuivi ce qu’ils considéraient comme une mission sacrée, et j’affirme ici que je ne les ai jamais trahis. Instituteur (professeur des écoles, comme ils disent aujourd’hui, comme si ce titre d’instituteur était honteux alors que je le trouve merveilleux tant il est chargé d’histoire, et de belles histoires. Je n’ai jamais compris pourquoi ceux qui l’exercent ont voulu ou accepté ce changement.) Instituteur, donc, est et demeure le plus beau métier du monde. Je suis fier de l’avoir exercé, ou plus exactement de la façon dont je l’ai exercé, mais je ne m’étendrai pas sur le sujet, n’étant pas particulièrement un adepte des biographies, surtout lorsqu’elles sont écrites par le sujet lui-même. Orgueil, quand tu nous tiens !

Pendant les premières années de mon existence, la vie fut une suite d’événements heureux, de jours et de joies simples dans une famille riche, non pas financièrement, mais affectivement. Le dimanche, au beau temps, nous allions à la pêche en bordure de Loire. Nous partions tous les quatre de bonne heure le matin, le matériel sur l’épaule, le panier et le pliant à la main, pour rejoindre notre coin favori. On s’installait sous l’arbre centenaire, maman prenait des photos ou lisait. Elle n’était pas une adepte des techniques halieutiques, comme elle les qualifiait. C’était une façon de nous apprendre de nouveaux mots… Elle regrettait la pauvreté du langage de la majorité de nos compatriotes. Institutrice un jour, institutrice toujours.

Francine et moi, nous aidions notre père à accrocher le ver de terre ou l’asticot sur l’hameçon – geste pour le moins barbare qui infligeait pareille torture à un animal inoffensif possédant toutefois le tort de plaire aux poissons –, puis chacun de nous trois scrutait le bouchon avec l’espoir de le voir disparaître dans l’onde fluviale, ce qui arrivait de temps en temps et déclenchait chez nous une excitation hors du commun que notre père calmait au nom de l’efficacité. À midi, nous pique-niquions à l’ombre bienfaisante de l’arbre. Chacun racontait ses prouesses du matin, et ses échecs aussi, car nos parents nous avaient appris qu’il est nécessaire de parler des unes et des autres pour avancer dans la vie. Tableau heureux et champêtre que Renoir n’aurait pas détesté peindre. En fin d’après-midi, nous rentrions à la maison, fiers de notre pêche, chantant quelques chansons de l’époque. Je me souviens de trois d’entre elles : « Papa, maman, la bonne et moi », de Robert Lamoureux, « Maladie d’amour », d’Henri Salvador, ou encore « Le p’tit bonheur », de Félix Leclerc. Le bonheur !

Ce bonheur dura jusqu’à mes quinze ans, ou presque. Il se morcela un samedi du mois de janvier 1958, en fin d’après-midi, alors que je rentrais du terrain de basket sur lequel, avec mes camarades et malgré le froid mordant, nous nous étions livrés à un match qui n’avait d’amical que le nom. J’étais fourbu et me rendais directement dans ma chambre pour y déposer mon sac de sport lorsque, venant du salon, j’ai entendu des cris inhabituels. Je suis sorti dans le couloir juste pour voir ma sœur claquer la porte en vociférant. C’était bien la première fois qu’un éclat pareil ébranlait la maison, plus coutumière des discussions calmes et posées. Elle ne me vit même pas alors qu’elle me frôlait pour s’engouffrer dans sa propre chambre, faisant subir à la porte une nouvelle violence. Je suis resté quelques secondes éberlué, presque statufié, puis je me suis dirigé vers le salon, apparemment le lieu de la discorde. Mes parents étaient sur la banquette de bois, assis l’un à côté de l’autre, présentant tous les deux un visage ravagé par je ne savais quel ouragan intérieur. Ils mirent un certain temps avant de s’apercevoir de ma présence, statique, il est vrai.

– Tu es rentré ? m’a demandé mon père se rendant immédiatement compte de l’absurdité de sa question.

Je fis montre d’une égale niaiserie en répondant par l’affirmative. Me ressaisissant quelque peu, je demandai d’un ton mal assuré ce qui se passait et pourquoi Francine, qui venait de me croiser dans le couloir sans me voir, était dans un état que je ne lui connaissais pas.

– Nous t’expliquerons plus tard, dit mon père d’une voix blanche.

Je fus surpris de ma réaction spontanée :

– Non, non, je veux savoir maintenant ce qui se passe.

Je me suis assis sur la chaise basse près de la cheminée dans laquelle quelques bûches enflammées tentaient de réchauffer la pièce, démontrant ainsi ma détermination. Je ne quitterais pas ce siège avant d’avoir reçu l’explication qui s’imposait ! Mes parents, toujours aussi pâles, se sont regardés pendant quelques secondes en une mutuelle et muette interrogation. Ma mère a émis un léger hochement de tête que mon père a interprété comme un acquiescement, une autorisation à parler. Il s’est raclé la gorge à plusieurs reprises, a posé sa main valide sur sa prothèse, comme pour une prière, geste peu fréquent chez lui.

– Voilà… C’est… En fait, pendant la guerre, tout au moins au début, lorsque je suis revenu du front, nous habitions à Angers dans un immeuble dans lequel nous étions une vingtaine de locataires répartis sur quatre étages. Nous, nous habitions au premier. Une famille juive logeait au second et deux autres au quatrième. Nous entretenions avec la famille du second étage, les Grosberg, des relations de voisinage plutôt agréables, sans être amicales. Les nazis, on le savait, étaient odieux avec les Juifs, et les bruits couraient qu’en Allemagne ils étaient objets de sévices graves, voire d’emprisonnement. On les accusait d’être les responsables de la crise économique, de la dégradation des valeurs de la société et de bien d’autres choses, fausses évidemment. Cette haine des Juifs s’est propagée dans toute l’Europe et est devenue de plus en plus féroce au fur et à mesure de l’avancée de l’armée allemande, puis de l’Occupation. Le 3 juin 1942, le Petit Courrier annonça qu’à partir du lendemain, tous les Juifs devaient obligatoirement arborer une étoile jaune visible, cousue sur leurs vestes, chemises ou chemisiers. Nous étions nombreux à trouver cela infamant, mais peu se risquèrent à ne pas obéir aux ordres et aux nouvelles lois édictées par la barbarie nazie. Et puis vint ce terrible mercredi 15 juillet 1942. Il était aux alentours de six heures le matin. Nous avons été réveillés par l’arrivée de bus et de véhicules de la police française qui ont stationné juste devant notre immeuble. Des gendarmes armés de fusils se sont engouffrés dans l’escalier en hurlant comme des damnés. Ta mère et moi nous nous sommes levés précipitamment. Dans un geste difficilement explicable, elle a saisi son appareil photo et s’est rendue discrètement à la fenêtre. Moi, tout aussi inconscient du danger, j’ai entrouvert la porte d’entrée de l’appartement. Dans les étages supérieurs, j’entendais les cris, les plaintes, les pleurs, et assez rapidement les familles sont descendues vers la rue, trébuchant presque à chaque marche. Ils étaient serrés les uns contre les autres, complètement paniqués, des valises à la main. J’ai vu madame Grosberg avec la petite Esther dans les bras. Quand elle m’a aperçu, elle a regardé autour d’elle, puis, les yeux suppliants dans lesquels je pouvais lire l’espoir et le désespoir en même temps, elle m’a tendu l’enfant que j’ai saisie de mon bras valide avant de refermer prestement la porte. La gamine n’a pas pleuré, pas émis le moindre gémissement qui aurait pu la trahir. Elle s’est blottie contre moi. Je me suis agenouillé et l’ai serrée sur mon cœur qui battait la chamade comme jamais. Elle a posé sa tête sur ma poitrine et nous sommes restés ainsi un certain temps, soudés l’un à l’autre dans un espace, dans un monde qui ne pouvait être qu’irréel, issu d’un cauchemar dont nous allions nous réveiller. Ta mère est venue nous rejoindre, elle a pris la petite dans ses bras, a caressé ses beaux cheveux bruns et bouclés. Les bus ont quitté la rue, suivis des cars de police. Tout est devenu silence. Un silence stupéfiant. Un silence qui en disait long sur le choc que nous avions tous subi. Après de telles scènes d’horreur, aucun mot ne pouvait exprimer nos sentiments. La rue était déserte. Je me suis habillé et suis sorti sans savoir trop pourquoi. Progressivement, à une heure où habituellement elles sommeillaient encore, les rues se sont peuplées. On s’interrogeait du regard sans oser donner son avis, persuadés qu’il y en avait parmi nous qui approuvaient cette ignominie. Poussé par je ne sais quelle volonté, j’ai voulu savoir où on emmenait ces gens seulement coupables d’être juifs. Quelques quidams semblaient sur une piste qu’ils estimaient la bonne. Je les ai suivis. Nous sommes arrivés à la gare. La place était déserte. Chacun avançait son information de source sûre quant au lieu où on les avait emmenés, mais la majorité penchait du côté du grand séminaire. La petite Esther… C’était… enfin… c’est Francine. Je suis retourné chaque soir à la gare, car on se doutait bien qu’ils partiraient de là. Le lundi 20 juillet, par chance, si je puis m’exprimer ainsi, le père de l’un de mes élèves était de service. Il semblait abattu. Je suis allé vers lui. Quand il m’a vu, il m’a discrètement fait signe de le suivre dehors, à l’écart des oreilles importunes. Le train, baptisé convoi numéro huit, composé de wagons à bestiaux, était parti à 20h35 du quai du Maroc situé à quelques pas de la gare, lieu choisi parce que l’on peut y regrouper beaucoup de monde en toute discrétion, et de crainte qu’un départ depuis la gare ne suscite des troubles. Il pensait qu’il y avait au moins huit cents personnes assises à même le sol, debout, tassées dans des conditions inimaginables. Les larmes perlaient à ses paupières. Il répétait sans cesse que tout ça, c’était la police française qui en était en partie responsable, qu’elle avait collaboré activement à cette saloperie, certains policiers faisant preuve d’un zèle qui en disait long sur leur motivation. Il a conclu : « Pauvre France ! » Nous nous sommes serré la main avant de nous quitter. Que pouvions-nous faire de plus ? Le soir, après avoir couché la petite sur un matelas dans notre chambre, tout près de notre lit, nous avons chuchoté longtemps, ta mère et moi, horrifiés par les événements. Nous avons tenté d’appréhender l’avenir. Nous ne regrettions rien et répétions que si c’était à refaire, nous ferions la même chose, sans aucune hésitation. L’après-midi, ta mère était allée chercher les photos qu’elle avait confiées à un ami photographe professionnel dont nous connaissions les opinions et qui ne risquait pas de nous trahir, pour qu’il les tire sur papier. L’une d’elles nous a bouleversés. On y voyait distinctement madame Grosberg regarder à s’en brûler les yeux vers notre fenêtre et l’un des gendarmes lui enfoncer la crosse de son fusil dans les reins pour qu’elle entre dans le bus. Nous voyions les deux visages, l’un empli de la douleur d’une mère, qui toutefois espérait avoir sauvé sa fille, l’autre hideux de haine et de violence. Bien que pendant quelques jours l’enfant ne prononçât aucune parole, nous avons craint, ta mère et moi, que l’on découvre que nous la cachions, ou encore qu’en s’apercevant qu’elle manquait dans ce convoi dont nous ne connaissions pas encore la destination réelle, la police vienne fouiller les appartements de l’immeuble. Nous avons décidé, sous un prétexte bidon, de demander conjointement notre mutation dans une école du bord de Loire, dans une commune où nous étions inconnus. C’est ainsi qu’à peine un mois plus tard nous sommes arrivés ici. Le lendemain de notre installation, nous avons rencontré le maire. C’était un homme charmant et très vite j’ai compris de quel côté il était. Je lui ai tout dit sur notre situation. Avec lui, nous avons sans le moindre tourment établi un faux certificat de naissance à celle qui devint Francine. Le lendemain, le curé, acquis à notre cause, fit lui-même un certificat de baptême au même prénom, à côté de notre nom. Ce fut notre secret commun. Il nous lia étroitement et scella une indéfectible amitié. Le maire fut tué fin 1944 par un bombardement allié alors qu’il tentait de ramener dans sa camionnette des denrées pour la population. Le prêtre a quitté la paroisse deux ans plus tard, nommé dans une communauté plus importante.

À la fin de la guerre, à la libération, nous avons cherché à savoir ce qu’étaient devenus les parents de Francine, enfin… d’Esther. Nous avons appris que sur les 824 Juifs qui avaient fait partie du convoi numéro huit à destination d’Auschwitz, on ne comptait que 14 rescapés. On nous a communiqué la liste des victimes, monsieur et madame Grosberg étaient de celles-là. Nous avons sans tarder fait une demande d’adoption qui a reçu, évidemment, un avis très favorable. Nous avons à maintes reprises voulu dire la vérité à Francine, mais nous trouvions toujours de bonnes excuses pour repousser le moment des aveux. Trop jeune, cela aurait pu la perturber pour longtemps, en pleine croissance physique et intellectuelle, nous ne voulions pas freiner son évolution, et puis nous nous sommes enfin décidés. Et voilà. Avons-nous bien fait ? Je le crois malgré tout. Aurions-nous dû le faire plus tôt ? Sans doute, mais… bon, nous avons cru bien faire. Nous lui avons indiqué qu’elle pourrait peut-être trouver plus de renseignements aux archives départementales du Maine-et-Loire. Nous lui avons dit combien nous l’aimions, qu’elle était notre fille et que… mais elle a claqué la porte. Voilà, tu sais tout maintenant.

Je suis resté scotché à ma chaise. Je n’arrivais pas à articuler le moindre mot. Le ciel venait de me tomber sur la tête. Mes parents attendaient. Muets. Qu’attendaient-ils ? Malgré le désordre qui régnait dans ma tête, j’ai esquissé un semblant de sourire, sorte de rictus involontaire, puis j’ai déclaré simplement qu’ils étaient des gens merveilleux et que j’étais fier d’être le fils d’un tel père et d’une telle mère. Je me suis levé et les ai embrassés. Pour la première fois, j’ai vu les larmes couler sur leurs visages et nous sommes restés comme cela, tous les trois, figés comme des statues.

Je suis allé frapper à la porte de ma sœur. Elle a refusé de me recevoir, m’a demandé de ne pas insister et de prévenir les parents qu’elle ne souperait pas. Ce fut certainement l’un des soirs les plus tristes de toute ma vie. La famille venait d’exploser, cette famille unie, gaie, ne serait plus jamais une famille. Comme les autres occupants de la maison, le sommeil vint fort tard m’envelopper dans son manteau de mystères et il ne me laissa que bien peu de repos tant il fut peuplé de personnages fantasmagoriques alternant le beau et le hideux, la paix et la violence.

Je vais arrêter là mon récit et confier la suite à un document que ma sœur (je continue à l’appeler ma sœur) nous a fait parvenir un jour d’octobre 1959. Il s’agissait de quatre cahiers de cent pages chacun, dans lesquels elle a, de son écriture serrée, évoqué au jour le jour ce qu’a été sa quête, sans trêve ni repos, poursuivant un but dicté non par la raison, mais par un indéfectible besoin de trouver la quiétude de l’âme. Ce, au prix d’actions jugées répréhensibles par la loi inspirée par une pseudo sagesse humaine sans tenir compte, et on le comprend, des tumultes du cœur. Aux cahiers était jointe une lettre que j’ai toujours conservée, que j’ai, pendant plus de cinquante ans, lue presque toutes les semaines, l’estomac noué, me posant les mêmes questions : « Qu’est-elle devenue ? Où est-elle aujourd’hui ? »

Je vous en livre quelques passages.

« Chers parents, cher Paul,

Je veux, avant de quitter le pays, vous faire parvenir ces cahiers que j’ai chaque jour remplis. Ils retracent la recherche de ce que j’ai cru et crois encore juste, même si peu de gens partagent cet avis. Quelque chose en moi, que je n’ai jamais maîtrisé, me dictait ma conduite, mon acharnement… Je ne cherche aucune excuse, aucune compassion. Je devais faire ce que j’ai fait. Je l’ai fait, quand bien même j’espérais une autre issue… Je veux que vous sachiez que malgré mon comportement je souhaite que vous continuiez de m’aimer autant que je vous aime. Je vous demande pardon de tout ce que je vous fais subir. Vous êtes ma famille. J’ai tellement reçu de vous. Vous m’avez tout enseigné. Je vous dois des années de bonheur, de vrai bonheur. L’évocation de ces belles années me met du baume au cœur. Elles ne s’effaceront jamais de ma mémoire et seront constamment le rayon de soleil qui m’accompagnera, y compris