19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

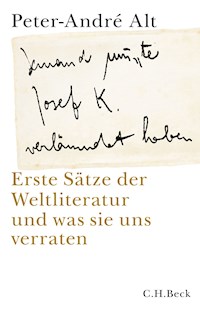

Der erste Satz ist bekanntlich der schwierigste - und der wichtigste. Er muss den Leser verführen und verrät meist mehr, als wir bei der ersten Lektüre wahrnehmen. Manchmal enthält er im Kern schon die ganze folgende Geschichte. Peter-André Alts lustvoller Streifzug durch die Weltliteratur führt an großen Texten von der Antike bis zur Gegenwart vor, wie deren Anfänge jenen Pakt mit dem Leser schließen, der die erste Neugier in andauernde Leselust verwandelt.

"Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen." "Jemand musste Josef K. verleumdet haben..." Manche erste Sätze der Weltliteratur sind so berühmt geworden, dass man sie kennt, auch wenn man das Werk nie gelesen hat. Die Anfänge von Romanen und Erzählungen gewinnen uns, indem sie überraschen oder überwältigen, schmeicheln, erschrecken, verlocken oder erregen. Sie können Spannung erzeugen, Stimmungen hervorrufen, die Protagonisten zum Leben erwecken oder ihre Leser an Ort und Zeit des Geschehens entführen. In vielstimmigen Tonlagen - ironisch, pathetisch, bekenntnishaft oder dunkel - leiten sie in die folgende Geschichte ein.

Peter-André Alts funkelnd-luzider Essay über die Poesie des Anfangs zeigt das an 249 Beispielen von Homer bis Peter Handke, von Tolstoi bis Paul Auster. Sein Buch bietet Literaturgeschichte

in a nutshell und ist selbst eine große Verführung zum Lesen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Peter-André Alt

«Jemand musste Josef K.

verleumdet haben …»

Erste Sätze der Weltliteratur

und was sie uns verraten

C.H.Beck

Zum Buch

Der erste Satz ist bekanntlich der schwierigste – und der wichtigste. Er muss den Leser verführen und verrät meist mehr, als wir bei der ersten Lektüre wahrnehmen. Manchmal enthält er im Kern schon die ganze folgende Geschichte. Peter-André Alts lustvoller Streifzug durch die Weltliteratur führt an großen Texten von der Antike bis zur Gegenwart vor, wie deren Anfänge jenen Pakt mit dem Leser schließen, der die erste Neugier in andauernde Leselust verwandelt.

«Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.» «Jemand musste Josef K. verleumdet haben...» Manche erste Sätze der Weltliteratur sind so berühmt geworden, dass man sie kennt, auch wenn man das Werk nie gelesen hat. Die Anfänge von Romanen und Erzählungen gewinnen uns, indem sie überraschen oder überwältigen, schmeicheln, erschrecken, verlocken oder erregen. Sie können Spannung erzeugen, Stimmungen hervorrufen, die Protagonisten zum Leben erwecken oder ihre Leser an entfernte Orte entführen. Peter-André Alts funkelnd-luzider Essay über die Poesie des Anfangs zeigt das an 249 Beispielen von Homer bis Peter Handke, von Tolstoi bis Paul Auster. Sein Buch bietet Literaturgeschichte in a nutshell und ist selbst eine große Verführung zum Lesen.

Über den Autor

Peter-André Alt ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin, die er von 2010 bis 2018 als Präsident leitete. Seit 2018 ist er Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Bei C.H.Beck sind von ihm u.a. erschienen: Schiller. Leben – Werk – Zeit. Eine Biographie (32009), Franz Kafka. Der ewige Sohn (22008), Ästhetik des Bösen (22011) und Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne (2016).

Inhalt

1: Von der Schwierigkeit, mit dem Erzählen zu beginnen

2: Sprechende Götter und göttliches Sprechen

3: Die Souveränität der Literatur

4: Der Herausgeber redet

5: Steckbrief einer Person

6: Orte und Zeiten

7: Die Situation

8: Plötzliches Ereignis

9: Spannung

10: Stimmung

11: Bekenntnisse, Sprechakte, Gerüchte

12: Das Unwahrscheinliche

13: Kitsch und Triviales

14: Spiele der Ironie

15: Ende, der zweite Anfang

Anhang

Anmerkungen

1 Von der Schwierigkeit, mit dem Erzählen zu beginnen

2 Sprechende Götter und göttliches Sprechen

3 Die Souveränität der Literatur

4 Der Herausgeber redet

5 Steckbrief einer Person

6 Orte und Zeiten

7 Die Situation

8 Plötzliches Ereignis

9 Spannung

10 Stimmung

11 Bekenntnisse, Sprechakte, Gerüchte

12 Das Unwahrscheinliche

13 Kitsch und Triviales

14 Spiele der Ironie

15 Ende, der zweite Anfang

Register der zitierten Romane und Erzählungen in historischer Reihenfolge

«Der Anfang

ist die Hälfte

des Ganzen.»

Aristoteles

1

Von der Schwierigkeit, mit dem Erzählen zu beginnen

«Schreib den ersten Satz so,

dass der Leser

unbedingt auch den zweiten

lesen will.»

William Faulkner

Am Beginn jeder Erzählung steht ein Verführungsversuch. Scheinbar aus dem Nichts kommt ein Satz, der seine Leser gewinnen und verstricken soll. Er möchte sie festhalten und jenen Bann erzeugen, der zur Lektüre zwingt; er will Leser bezaubern, damit sie dem, was folgt, ihre Zeit opfern. Der erste Satz ist der wichtigste des ganzen literarischen Textes. Ohne ihn gerät nichts in Gang, und daher gehorcht er einem mächtigen Imperativ. Versagt er, so war die gesamte Anstrengung vergebens, da die Geschichte, die nach ihm kommt, nicht gelesen wird.

Denn ein echter Anfang ist der erste Satz für den Leser nur, sofern er bei der Lektüre bleibt. Legt er den Text zur Seite, weil ihn der erste Satz nicht erreicht, dann ist der Beginn eben kein Anfang, sondern ein leeres Versprechen. Deshalb formuliert ein erster Satz das lockende Angebot, den Pakt mit dem Buch zu schließen. Dieser Pakt verlangt den Lesern etwas ab, denn sie sollen sich dem Text ausliefern, ihm Zeit schenken und ihr Leben mit ihm teilen. Im Gegenzug dürfen sie Spannung, Unterhaltung, Ablenkung, Gefühlswendungen, kleine Fluchten und große Abenteuer, Zerstreuung und Belehrung erwarten. Mit dem ersten Satz entscheidet sich, ob ein solches Bündnis geschlossen wird oder nicht. Wer den zweiten, dritten und vierten Satz liest, ist schon ein Stück weit in die innere Zone des Textes eingedrungen. Auch dort kann er sich noch zurückziehen, aber die Wahrscheinlichkeit wächst, dass er sich preisgibt und seine Zeit dem Lesen opfert. Wenn es dazu kommt, dann hat der Anfang als jene Verführung gewirkt, ohne die es keine Lektüre gibt.

Nicht nur der Leser steht im ersten Satz auf dem Spiel, sondern auch der Text selbst. Erste Sätze bilden die Grundlage des Erzählens. Ohne sie findet keine Geschichte statt, ohne sie kommt keine Fiktion zustande. Das Entwickeln und Herauswickeln der Erzählung, die plötzliche Explosion, das heftige oder zögerliche Beginnen, der ironische oder umständliche Einstieg ermöglichen das nachfolgende Geschehen. Stéphane Mallarmé, der selbst kein Epiker war, wusste das sehr genau: «(…) die Herstellung des Buches, in seiner Gesamtheit, die aufblühen wird, beginnt schon beim ersten Satz.»[1] Der Anfang ist der Ursprung, aus dem das Ganze hervorgeht. Dieser Akt des ‹Hervorgehens› gelingt aber bloß unter der Voraussetzung, dass der Leser mitspielt. Das Ganze entsteht nur, sofern einer es zum Gegenstand seiner Lektüre macht. Das Erzählte ist mithin doppelt abhängig vom ersten Satz. Als Geschichte funktioniert es einzig, wenn es einen Anfang gibt. Und als Gegenstand der Lektüre darf es sich allein dann entfalten, wenn dem Lesen des ersten Satzes eine weitere Vertiefung folgt. Ein literarisches Werk existiert materiell auch ohne die Lektüre, aber es wird wirksam bloß im Akt des Lesens.[2] Die poetische Form gewinnt ihr Eigenleben durch das, was Roman Ingarden die «Konkretisation» im Prozess ihrer Erfassung genannt hat.[3] Zur wahren Existenz kommt ein Text nur über die Rezeption. Ein Buch, das keine Neugierde erweckt, landet im Regal, im Magazin oder im Keller – schlimmstenfalls wird es eingestampft. Allein wer Lektürelust weckt, kann darauf rechnen, dass seine Texte bleiben; der Pakt mit dem Publikum ist die Bedingung für das Leben des Buchs. Der amerikanische Romancier William Faulkner formuliert dazu lapidar: «Schreib den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auch den zweiten lesen will.»[4]

Angefangen wird jedoch nie am Nullpunkt, sondern in einem Netzwerk von Vorüberlegungen. Wer sich auf das Schreiben eines Romans oder einer Erzählung einlässt, bewegt sich immer schon in einem Geflecht aus Leseerinnerungen und literarischen Eindrücken, im Bann von früher Geschriebenem – eigenem wie fremdem. Der erzählerische Anfang ist eine Vortäuschung, weil er so tut, als sei er voraussetzungslos, und uns über seine Hintergründe und seine Vorgeschichte betrügt. Er verbirgt den Umstand, dass er nicht der absolute Ursprung ist, sondern nur dessen Simulation: Behauptung eines Anfangs mit den Mitteln der Literatur. Seine scheinbare Souveränität entspringt der Notwendigkeit, diese doppelte Struktur zu verstecken. Jede literarische Geschichte beginnt mit einer Lüge: dass es ganz einfach sei zu erzählen oder im Gegenteil unmöglich; dass man weiß, wo die wichtigen Dinge des Lebens sich finden und wie Orte, Zeit und Personen, Situationen und Stimmungen, Ereignisse und Erfahrungen zu beschreiben sind. Sie beginnt mit der Behauptung, dass das Unwahrscheinliche wirklich passiert und das Phantastische Wirklichkeit sei oder dass man sich nur an die einfache Chronologie der Tatsachen halten müsse, um zu verstehen, was geschah.

Der literarische Anfang ist also Teil einer Konzeption, in die Wirkungskalkül und Spiellust gleichermaßen eingehen können. Dennoch trägt er in sich die Angst vor dem Auftritt, die allem Ersten innewohnt. Wer auf einem leeren Blatt oder vor dem Bildschirm zu schreiben beginnt, muss aus einem Nichts ein Etwas machen. Zahlreiche Schriftsteller haben sich in diesem Sinne mit dem Problem des Erzählbeginns auseinandergesetzt. Hans Erich Nossak betonte 1962 in einem Werkstattgespräch mit Horst Bienek, ein Buch werde gelingen, «wenn man den ersten Satz hat». Er ist mehr als ein Anfang, denn er erzeugt bereits auf sekundärer Ebene das, was folgt: «Dieser erste Satz ist ein zweiter, blitzartiger Einfall. Er schreibt den Figuren die Tonart, die Stimmung oder die Atmosphäre vor, an die sie sich zu halten haben.»[5] Weil der erste Satz nicht nur einen Beginn schafft, sondern mit ihm auch eine Geschichte, die Psychologie eines Charakters oder die Merkmale einer Situation, ist er belastet vom Druck unterschiedlicher Erwartungen. Die Schwierigkeit, ihn zu finden, liegt darin, dass er Anfang und zentraler Nervenpunkt einer epischen Handlung zugleich ist.

Franz Kafka, der zeitlebens um das richtige, das magische Schreiben rang, hat das präziser als viele andere in Worte gefasst. «Anfang jeder Novelle lächerlich», vermerkt er am 19. Dezember 1914 in seinem Tagebuch. «Es erscheint hoffnungslos, daß dieser neue noch unfertige überall empfindliche Organismus in der fertigen Organisation der Welt sich wird erhalten können, die wie jede fertige Organisation danach strebt sich abzuschließen.»[6] Der Beginn birgt die Gefahr des Scheiterns, weil er im Unterschied zum schon Vollendeten wie ein fragiles Konstrukt ohne Lebenskraft anmutet. Als Schriftsteller versucht Kafka dieser Gefahr entgegenzuwirken, indem er sich über die Mühen des Anfangs betrügt. Sein Schreiben ist der fortwährende Versuch, gleitend in Erzählungen einzutreten, ohne damit ein Ziel, ein Projekt oder eine Aufgabe zu verbinden. Daher schrieb er bevorzugt in der Nacht, in einem – nicht beliebig erreichbaren – Zustand der Trance, der es ihm erlaubte, Bilder aus dem Schattenreich seines Unbewussten zu fixieren. Deshalb nutzte er sein Tagebuch als Übungsraum für Erzählanfänge, die sich aus zersplitterten Wahrnehmungs- und Erinnerungsresten, Tag- und Nachtträumen, Phantasien und Vorstellungsbildern speisen. Der erste Satz, so ahnt Kafka, gelingt nur, wenn er nicht von der Last der folgenden Geschichte erstickt wird, in die er womöglich einleitet. Er muss die Frucht eines automatischen, widerstandsfreien Schreibens sein, das über sich nichts weiß und gelöst bleibt von der Erwartung, dass aus ihm etwas folge.

Der spanische Schriftsteller Antonio Muñoz Molina hat über hundert Jahre nach Kafka angemerkt, dass der erste Satz nicht selten das Produkt einer zufälligen Eingebung sei.[7] Darin spiegele sich die im Grunde unerklärliche Eigendynamik des literarischen Arbeitsprozesses, der durch nichts gesteuert werden könne. Aus einem scheinbar beliebig hingeschriebenen Satz entstehe ein Text, dessen Handlungselemente nicht mit letzter Konsequenz vorhersehbar seien. Molina betont damit die Selbständigkeit des poetischen Schreibens, die auch Kafka vor Augen hatte, als er von der Unwahrscheinlichkeit eines geplanten Anfangs sprach. Im Bereich der Romanproduktion, so Molina, gibt es keine Gebrauchsanweisung, die umzusetzen den Erfolg des Projekts garantiert. Ein Vorhaben kann trotz akribischer Vorarbeiten scheitern, während die zufällige Inspiration einen fast automatisch wirkenden Prozess der kreativen Gestaltung auszulösen vermag.

Diese Unvorhersehbarkeit des dichterischen Schreibprozesses sucht schon Jean Paul in seinem Hesperus-Roman (1795) zu überwinden, indem er eine angeblich auf Cicero zurückgehende Technik zur Bewältigung der Angst vor dem Beginn empfiehlt. Ratsam sei, so heißt es im 32. Kapitel, eine Vorabproduktion, die «Anfänge, Eingänge, präexistierende Keime» auf Vorrat erzeugt, damit sie dann je nach Bedarf verwendet werden können.[8] Der Furcht vor dem ersten Satz begegnet die dichterische Lagerhaltung, die Anfänge wie Ersatzteile sammelt. Das Modell Jean Pauls, das sich in der Arbeitstechnik Arno Schmidts wiederholt, bildet das Gegenstück zu Kafkas Ideal des automatischen, tranceartigen Schreibens.[9] Hier geht es um eine poetische Verfahrensweise, die sich auf Zettelberge mit Exzerpten und Notizen stützt. Die Angst vor dem Anfang bewältigt sie, indem sie Fülle erzeugt. Der Autor muss nur einen möglichen Satz aus den Bergen seines Materials hervorzaubern, und schon hat er wie zufällig einen Beginn gesetzt. Mit dieser Form des Selbstbetrugs entlastet er sich, weil er nichts mehr erfinden, sondern nur noch aus einer bestehenden Vielfalt auswählen muss. Die Archiv-Meister unter den Erzählern fangen nie an, da sie sammelnd, exzerpierend und ordnend immer schon in einer Geschichte stecken. In der Masse ihres Materials müssen sie lediglich einen Baustein identifizieren, der den Beginn bilden soll. Das ist kein Akt der Schöpfung, vielmehr ein Vorgang der Wahl, der den Autor angstfrei in seine literarische Geschichte führt.

Erste Sätze erheben sich scheinbar aus dem Nichts, aber sie bergen ein eigenes Autorenwissen über ihre Prämissen, über die Bedingungen und Abhängigkeiten, denen sie unterliegen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass sie sich in literarischen Traditionen bewegen, Wirkungsabsichten folgen und auch dort, wo sie unerhört klingen möchten, Reminiszenzen an ältere Texte mitführen. Im ersten Satz entwirft sich die Literatur immer wieder neu, indem sie mit den Mitteln der poetischen Erfindung reale Ursprünge nachahmt: Weltschöpfung und Geburt.[10] Der erste Satz ist daher ein Phänomen, an dem sich die Leistung der Fiktion erkennen lässt. Er kommentiert das Reale, er imitiert die Natur, und er reflektiert die Tätigkeit der Literatur, Welten zu fingieren.[11] In ihm spiegelt sich das Vermögen der Poesie, stets neu anzufangen, auch wenn das Resultat nicht selten an ältere Kreationen und deren Muster erinnert.

Weil der erste Satz die Literatur in allem, was sie kann und darf, exemplarisch vertritt, ist er mehr als bloß ein Einstieg. Selbstbewusst, bescheiden, ironisch, auftrumpfend, wissend, ahnungslos, verlogen, tückisch, schmeichelnd, diplomatisch, doppelbödig, erregt, schwatzhaft, knapp, ausschweifend, lakonisch, witzig, zynisch, sentimental und atemlos – das alles und noch mehr können erste Sätze sein. Sind sie in die Welt getreten, dann wirken sie sofort weiter. Wer einen ersten Satz schreibt, erzeugt einen Kontext, den er danach ausbaut. Er arbeitet sich hinein in ein poetisches Gefüge, das anschließend Zug um Zug entwickelt wird. So ist der erste Satz eine Setzung, die etwas vorgibt. Womöglich ist dieses ‹Etwas› dem, der schreibt, selbst noch nicht bewusst. Aber indem er es durch seinen Anfang anstößt, nimmt es bereits in Konturen Gestalt an.

Für den ersten Satz gilt, was Kant in der Kritik der reinen Vernunft über die Paradoxie der Schöpfungsgeschichte schrieb: «Also kann zwar in der Welt manche Reihe der Dinge anfangen, die Welt selber aber kann keinen Anfang haben».[12] Der erste Satz – als Anfang einer «Reihe der Dinge» – darf nicht als Symbol eines absoluten, unbedingten Ursprungs verstanden werden.[13] Er steht immer schon in einem doppelten Zusammenhang, dem der Tradition und dem der Setzung dessen, was aus ihm hervorgeht. Insofern ist er eine Art der Spiegelung, die den Anfang in der poetischen Erfindung von Raum, Zeit, Personen, Hintergründen, Situationen oder Ereignissen reflektiert. Der erste Satz bildet ein Modell der Fiktion, indem er eine Welt schafft, in die der Leser eintreten soll. Er suggeriert, behauptet, täuscht und blufft, er übertreibt und verschweigt, deutet an und ironisiert, spitzt zu und schmeichelt. Sämtliche dieser Sprechakte korrespondieren Techniken der Fiktion, die im ersten Satz wie in einer Nussschale angelegt sind. Der erste Satz ist die schöne Lüge, die Literatur bedeutet, in kürzester Form.

Es erstaunt, wie wenig sich die Literaturwissenschaft bisher für das elementare Thema erster Sätze unter systematischen Aspekten interessiert hat.[14] Aus der Überzeugung, dass sich das ändern sollte, entstand dieser Essay. In ihm soll zur Sprache kommen, wie und in welchen Varianten literarische Erzählungen eröffnet werden können. Dabei spielen Formen des Anfangs ebenso eine Rolle wie seine Aufgaben, seine intendierten Wirkungsweisen, Widersprüche und Strategien.[15] Was macht die Faszination des geglückten Erzählbeginns aus? Wie zieht Literatur uns mit einem einzigen Satz in ihren Bann? Welche Muster für erste Sätze gibt es? Wie spielen Texte schon am Anfang aufeinander an? Wo werden Traditionen fortgesetzt, wo gebrochen? Wann kommen neue Typen des ersten Satzes auf? Und wie verhält sich seine Tonlage zum nachfolgenden Text? Stimmt er ein, setzt er ein Ausrufezeichen, gibt er sich bescheiden, stellt er sich aus? Kommentiert er seine Wirkungsabsicht, beleuchtet er sein eigenes Erzählprogramm?

Um solche Fragen zu beantworten, entwickelt dieser Essay in vierzehn Kapiteln Grundmuster des ersten Satzes, die sich durch die Vermittlung von Informationen, durch Modelle der Ankündigung, des plötzlichen Einstiegs, des Spannungsaufbaus, der Stimmungserzeugung, des Sprechakts, der ironischen Distanzierung und der Selbstreflexion definieren. Vorrangig ist dabei das Interesse an einer allgemeinen Typologie, der die einzelnen stilistischen Erscheinungen und Ausprägungen untergeordnet werden. Beobachtungsgebiet ist die Epik im weiteren Sinne, da es allein um den Anfang erzählerischer Texte und ihrer Geschichten, nicht aber um erste Gedichtzeilen oder die Exposition eines Schauspiels geht. Drama und Lyrik entfallen also, denn zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört die Narration nicht – Botenberichte und Teichoskopie im Drama sowie Balladen als Gattungstyp bilden bekanntlich eine Ausnahme.

Für die Fragestellung des Essays spielt es keine Rolle, ob es sich um kurze Erzählungen oder lange Romane, um Renaissance-Epen, realistische Geschichten oder um psychologische Studien handelt. Vernachlässigt wird auch die Differenz zwischen ernster und unterhaltender Literatur, zwischen Kinderbüchern und Werken für Erwachsene. Entscheidend ist die Qualität des jeweiligen Textes, nicht aber sein Genre. Der Thriller kann Beispiele für ästhetisch gelungene erste Sätze im Rahmen typologischer Muster bieten, während kanonische Romane des frühen 20. Jahrhunderts Anfänge im Zeichen von Kitsch und Trivialität exemplifizieren. Gattungsfragen sind nur insofern relevant, als die Untersuchung des Erzählanfangs mit Problemen der Wirkungssteuerung verbunden ist. Zu überlegen steht, was mit einem bestimmten Anfang bezweckt wird; allein aus diesem Grund können gattungsspezifische Aspekte gelegentlich einbezogen werden.

Bedeutsamer ist schon die historische Ebene. Literatur spielt sich in Echoräumen ab, erzeugt Resonanzen und Nachahmungen, Konkurrenzen und Parodien. Anfänge können aufeinander anspielen, es gibt Moden und Stile, Zitate und subversive Bezugnahmen. Zwar versucht dieser Essay keine Literaturgeschichte des ersten Satzes zu schreiben – das wäre ein anderes Projekt. Aber er berücksichtigt die historische Dimension insofern, als er Typen und Formen des ersten Satzes in Hinsicht auf Entwicklungen und Abfolgen bedenkt. Dabei bringt er in der Regel das Frühere vor dem Späteren zur Sprache, weil nur so Verhältnisse sichtbar werden. Literaturgeschichte ist eine Sache des ‹Beziehungssinns› (Uwe Japp), denn sie stiftet Bedeutungen über die Interaktion ihrer Formen, Stile und Muster.[16] Das gilt auch für erste Sätze, die Moden und Entwicklungen unterworfen sind. So versteht sich etwa, dass das unterschiedlich stark ausgebildete poetische Selbstbewusstsein die Art und Weise beeinflusst, wie ein Roman oder eine Erzählung einsetzt. In einer Zeit, da das Erzählen noch unter Rechtfertigungszwängen stand und sich gegenüber kirchlicher Moralethik zu legitimieren hatte, begannen Autoren ihre Romane anders als in Epochen, die sich über die Literatur selbst bestimmen und ihre Idee des Individuums dadurch artikulieren, dass sie ihr eine fiktionale Form verleihen. Das war herauszuarbeiten, und deshalb musste bei der Gliederung auf historische Verläufe geachtet werden. Alain Robbe-Grillet bemerkt dazu: «Der Anfangssatz eines Romans ist äußerst wichtig. Ich glaube, man könnte fast eine ganze Literaturgeschichte schreiben, indem man nicht den vollständigen Text der Romane untersucht, sondern nur ihre Anfangssätze.»[17]

Aus der Erzähltheorie braucht man nicht viel, um erste Sätze zu studieren.[18] Klar sollte sein, dass die Person, die da spricht – ob in Ich-Form oder in der dritten Person –, als Erzähler vom Autor erfunden und von ihm zu sondern ist. Generell abzugrenzen wäre, was hier zu ersten Sätzen geschrieben wird, von einer Theorie der literarischen Exposition. Fragen der ‹Fokalisierung› – des Blickwinkels – und der ‹Diegese› – der Darstellung von Handlung – treten angesichts der Konzentration auf den ersten Satz in den Hintergrund. Ausschlaggebend ist allein, wer spricht und wie er seinen Anfang mit Blick auf Ort, Zeit, Personen, Spannung, Stimmung oder Situation angeht, wie er die Wahrscheinlichkeit oder – seltener – die absolute Unwahrscheinlichkeit seiner Geschichte begründet, wie er seine Rolle definiert und seine Leser neugierig macht. Es interessiert also nicht die Frage, ob eine Handlung in Bogenführungen oder Sprüngen, szenisch oder dialogisch, psychologisch oder historisch eröffnet wird. Der Gegenstand des Essays ist allein der erste Satz eines Romans oder einer Erzählung. Nur dieser eine Satz zählt und die Art, wie er, kürzer oder länger, knapp oder ausschweifend, über eine oder viele Zeilen sich erstreckend, auf Leserfang geht, um uns in die nachfolgende Geschichte zu verstricken. Wenn von anderen Sätzen die Rede ist, von zweiten, dritten oder letzten, dann geschieht das stets unter Bezug auf den ersten. Ihn nämlich erklären die folgenden Sätze vielfach, indem sie ihn ergänzen, seine heimlichen Anspielungen aufdecken oder ironisch konterkarieren. So wie Literaturgeschichte einen Beziehungssinn stiftet, so erzeugt der Text sich durch den Kontext, den er, Sätze zum Netz spinnend, kontinuierlich herstellt, indem er fortschreitet.

Das Spektrum der grammatischen, formalen Varianten erster Sätze ist weit. Im ersten Satz stecken oft mehrere Sätze, aneinandergereihte Hauptsätze oder untergeordnete Nebensätze. Nach einem Semikolon oder einem Doppelpunkt können weitere Sätze angeschlossen werden. Erste Sätze sind bisweilen auch Nicht-Sätze, sogenannte Ellipsen, bestehend aus bloßen Satzteilen ohne finites (gebeugtes) Verb, das den Satz grammatisch erst zum Satz macht. Formalsprachlich bilden sie dann keine Sätze, poetisch aber durchaus. Die Definition des ersten Satzes folgt hier einem einfachen Zeichenprinzip: Er endet dort, wo der erste Schlusspunkt steht. Die Vielfalt erster Sätze ist daher extrem groß – es gibt knappe Anfänge mit wenigen, grammatisch nicht satzfähigen Wörtern, kurze Ein-Satz-Aussagen, parataktische Reihungen mit mehreren Hauptsätzen, kunstvolle Konstruktionen mit etlichen Nebensätzen und Satzmonstren, die sich über eine Seite erstrecken. Im ersten Satz kann sich ein heftiger Ausruf artikulieren, aber auch eine kleine Geschichte erzählt werden, ein atemloser Abriss eines Lebens erfolgen, ein Ort gezeichnet, ein Affekt, ein kurzes Stimmungsbild oder eine Situation skizziert werden. Vieles ist möglich im ersten Satz, und der Reichtum seiner Formen offenbart nichts anderes als die Schätze der Literatur in nuce.

Für die Auswahl der 249 Beispielsätze, die der Essay heranzieht, war der Kanon der europäischen Literatur leitend. Im Vordergrund standen deutschsprachige Texte, hinzu kamen – jeweils in Übersetzungen – französische, englische, spanische, italienische und russische Werke, ergänzt um solche aus Nord- und Lateinamerika. Ziel war es, eine möglichst breit fundierte Phänomenologie poetischer Anfänge, beschränkt auf die Literaturen Europas und Amerikas, vorzulegen. Nationalliterarische Eigentümlichkeiten spielten keine Rolle, denn für das Thema des Essays zählen allein Stilprozesse und Formentwicklungen, die aufeinander aufbauen. Ihnen gegenüber verblassen die nationalen Besonderheiten des Schreibens und Erzählens. Es gibt keine russischen oder englischen Eröffnungen von Romanen, die nur in einem bestimmten regionalen Kontext anzutreffen wären. Gewiss existieren Stereotypen und Traditionen, gerade bei der Sonderform des Märchens oder beim Epos, also dort, wo die mündliche Überlieferung wichtig bleibt. Aber das ist ein gattungsspezifisches Phänomen, das für den Hauptstrang der Untersuchung kein Gewicht hat. Daher bleiben die nationalliterarischen Aspekte bewusst aus dem Blick, wenn der Essay im Folgenden das Geflecht der Formen und Haltungen des literarischen Anfangs ein wenig überschaubarer zu machen sucht.

2

Sprechende Götter und göttliches Sprechen

«Singen heißt mich das Herz

von Gestalten,

verwandelt in neue Leiber.»

Ovid, Metamorphosen

Wer erzählt, muss die Welt kennen. So zumindest galt es über viele Jahrhunderte hinweg als Regel. Unsicheres Erzählen bedeutete einen Widerspruch in sich. Erzähler sollten den Mikro- und Makrokosmos, Politik und Geschichte, Natur und soziales Leben studiert haben. Ungebildete, Dilettanten und Ahnungslose hatten kein Recht, Geschichten zu erfinden; ein umfassendes Maß an Wissen markierte die Bedingung dafür, dass einer überhaupt poetisch sprechen durfte. Schon Horaz verlangt in seiner Ars poetica (14 v. Chr.) vom Dichter urbane Welterfahrung: «Wer gelernt hat, was man dem Vaterland schuldet, was seinen Freunden, wie man den Vater lieben soll, wie Bruder und Gastfreund, was die Pflicht des Senators, was die des Richters ist, welches die Rolle des Feldherrn, den man in den Krieg schickt – der versteht es bestimmt, einer jeden Person, was ihr zusteht, zu geben.»[1] Bei Horaz geht es primär um Menschenkenntnis, die der poetischen Charakterisierungskraft dienstbar gemacht werden soll. In späteren Epochen weitet sich diese Erwartung zur Forderung nach enzyklopädischer Gelehrsamkeit, ohne die Dichtkunst nicht denkbar ist. In der Poetik Iulius Caesar Scaligers, die Maßstäbe für das Literaturverständnis der Renaissance formuliert, heißt es 1561 über die Dichter: «Deshalb weihen sie auch mit denselben Künsten, mit deren Hilfe sie sich unsterblich machen, diejenigen, die sie feiern, der Unsterblichkeit.»[2] Die Poesie partizipiert durch das Wissen, das sie in vielen Feldern offenbart, an einem allgemeinen enzyklopädischen Schatz, der wiederum für ihre dauernde Wirkung sorgt. Und Georg Philipp Harsdoerffer schreibt in seinem Poetischen Trichter (1647–1653) unzweideutig, dass «die Erkundigung fast aller Wissenschafften vonnöthen» sei, damit man literarisch reüssieren könne.[3]

Wie ein Enzyklopädist also sollte der Dichter einst alles kennen, was zur belebten Erde und ihren unbelebten Erscheinungen, zu ihrer Geschichte und ihren Mythen gehört. Das verlangte ein Wissen, das über die Möglichkeiten des Einzelnen im Grunde hinausging. In der Antike half man sich daher mit übersinnlichen Instanzen aus. Der Musenanruf, der am Beginn der Epen Homers – im Proömium – steht, beschwört die Macht der Inspiration durch die Himmlischen.[4] Er gilt nicht der Aufmerksamkeit der Zuhörer, sondern zunächst jener der Götter, die den, der erzählen will, befähigen müssen, seiner Aufgabe überhaupt gerecht zu werden. Eigentlich spricht der antike Erzähler nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Musen, die seinen Mund nur als Instrument ihrer Rede nutzen. Sein Weltwissen ist göttlich gelenkt, nicht einfach verfügbar, vielmehr geliehen durch den Akt der Beseelung, der Befeuerung. Die Dichter sind Enthusiasten, denen die Götter die Worte schenken, damit sie ihre Zuhörer fesseln. So heißt es am Beginn von Homers Ilias, die schriftlich aus dem späten 8. oder frühen 7. Jahrhundert v. Chr. überliefert ist: «Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus, | Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte, | Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Aïs | Sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden, | Und dem Gevögel umher.»

Das ist Musenanruf und Inhaltsresümee zugleich, Ankündigung einer Geschichte voll schweren Leids und Rückversicherung gegenüber der göttlichen Instanz. Was der Erzähler Homers weiß, hat er von den Himmlischen, die ihn als Gefäß ihrer Sprechakte benutzen. Er verantwortet daher das Erzählte nur bedingt selbst. Um das Geschenk göttlicher Eingebung bittet er in einem Sprechakt, der den Charakter eines Gebets trägt. Platons Apologie formuliert dazu: «Ich erfuhr also auch von den Dichtern in kurzem dieses, daß sie nicht durch Weisheit dichteten, was sie dichten, sondern durch eine Naturgabe und in der Begeisterung, eben wie die Wahrsager und Orakelsänger.»[5] Über den Zustand der Begeisterung vermittelt sich das Wissen der Dichter als Geschenk der Götter. Es ist verfügbar nur im Stadium des Enthusiasmus, der die Sinne und den Verstand schärft. Der Poet gleicht einem beschwingten Sekretär, der aufschreibt, was ihm die Himmlischen zutragen.

Das Konzept der fremdgesteuerten Eingebung offenbart sich auch am Beginn der homerischen Odyssee: «Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, | Welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja Zerstörung, | Vieler Menschen Städte gesehn und Sitte gelernt hat | Und auf dem Meere so viele unnennbare Leiden erduldet, | Seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft.» Die Muse ist hier keine Sängerin, sondern eine ‹Einsagerin›, die dem Dichter die passenden Worte schenkt. Sie erst befähigt ihn, die Geschichte des Odysseus, die Wunder seiner Taten und die Abenteuer seiner Reisen zu erzählen. Wenn die Muse dem Epiker seinen Text eingibt, so tut sie das jedoch nicht mechanisch lesend wie eine Souffleuse. Sie befeuert ihn, damit er selbst begeistert wird, um seine Aufgabe mit Elan zu erfüllen. Die ersten Verse der Odyssee fassen wie die der Ilias die Handlung auf einer allgemeinen Ebene zusammen und markieren zugleich den Ursprung der poetischen Erfindung aus der Gabe der Inspiration.

Interessant ist, dass schon Vergils Aeneis (19 v. Chr.) die homerische Grundstruktur nicht mehr vollständig fortsetzt. Ihre ersten Verse bündeln, was das Epos schildern wird. Der Musenanruf folgt im achten Vers, jedoch im Stil einer Frage an die Götter, warum Juno den Helden Aeneas so unduldsam durch schwere Prüfungen schickte. Der erste Satz ist also nicht mehr dem Gebet gewidmet, an dessen Stelle später eine Haltung des fast aufbegehrenden Unverständnisses gegenüber dem Willen der Himmlischen tritt. Die Auflösung der alten Ordnung lässt sich bereits am Anfang des Epos ahnen, der uns die übliche Reverenz an die Götter vorenthält.

Auch Ovids Metamorphosen (1–8 n. Chr.) führen die Tradition des Inspirationstopos auf ungewöhnliche Weise fort: «Singen heißt mich das Herz von Gestalten, verwandelt in neue Leiber.» Die im Gegensatz zu den homerischen Vorläufern knappe Einleitung bewegt sich zwar in den Bahnen des Eingebungsgedankens, wenn sie das ‹Singen› als Geschenk der Götter bezeichnet, auf deren Bedeutung für die poetische Arbeit der zweite Satz verweist. Aber Ovid spielt bereits mit dem Thema, indem er eine gewisse Zweideutigkeit aufbaut. Sie erschließt sich nur im Blick auf die syntaktisch komplexere Originalfassung, deren verdichteter Stil in der deutschen Übersetzung nicht angemessen wiedergegeben werden kann. Im Lateinischen lautet der erste Satz: «In nova fert animus mutatas dicere formas corpora.» Die Wendung «In nova fert animus» lässt sich übertragen mit: «Zu neuen Dingen trägt mich die Seele». Soweit liest sich das wie eine Formel, die der Inspiration eine gewisse Verselbständigung zubilligt: Die Seele des Dichters gebiert neue, nie gehörte oder gesehene Dinge. Der Fortgang des Verses relativiert das aber wieder, denn «nova» zeigt sich dann als Attribut, das zu «corpora» gehört: «Die Seele treibt mich dazu, von in neue Körper verwandelten Gestalten zu sprechen.» Die Übersetzung Erich Röschs, die oben zitiert wurde, versucht das in deutscher Versform zu konzentrieren: «Singen heißt mich das Herz von Gestalten, verwandelt in neue Leiber.»

Es geht also weniger um die Macht der Seele – oder des Herzens –, durch Inspiration Neues zu schaffen. Vielmehr steht im Vordergrund die Idee des Wandels, den die Metamorphosen in sämtlichen ihrer Episoden thematisieren. Auch sie ist allerdings mit der schöpferischen Kraft des Dichters verbunden, die es erlaubt, eigene Welten aus dem Nichts zu schaffen. Mit der Formel vom Wandel der Körper ist nicht nur das Leitprinzip der in Ovids Epos erzählten Mythen, sondern zugleich das Wesen der poetischen Gestaltung bezeichnet. Die Selbstthematisierung der Dichtung tritt an die Stelle der Subordination unter die Gewalt der Götter.

Die dichterische Inspiration hat jedoch dienenden Charakter, um der großen Idee der Welt-Metamorphosen Ausdruck verleihen zu können. Sie bleibt letzthin wieder eingebunden in den Wirkkreis der von den Himmlischen diktierten Rede. Der zweite Satz lautet in voller Länge: «Ihr Götter, gebt, habt ihr doch auch sie einst verwandelt, | Gunst dem Beginnen und leitet mein stetig fließendes Lied vom | Ersten Ursprung der Welt bis herab zu unseren Tagen.» Das ist der gewohnte Anruf, der Beistand erbittet für das dichterische Werk. Der Dichter wünscht sich von den Himmlischen geistige Stärke und poetische Kraft, die das Lied ‹fließen› lässt. Dass Ovid seine Bitte erst im zweiten Satz formuliert und nicht, wie Homer, gleich zu Beginn, spricht allerdings für sich. Das Selbstbewusstsein des Sängers ist größer geworden, wie man erkennen kann. Auch wenn der Bezug zum Neuen sich keineswegs durch die Inspiration selbst, sondern durch das Weltgeschehen und seine metamorphotische Energie ergibt, lässt sich etwas von der Macht ahnen, die zukünftig die dichterische Phantasie gewinnen wird. Sie hebt den Poeten im Grunde auf eine Stufe mit den Göttern, an deren Gestaltungskraft er sich als schöpferischer Sänger misst.

Der erste Schritt zur Emanzipation und Ermächtigung der erzählerischen Literatur ist getan. Ihm werden weitere folgen in einer aufregenden Geschichte, die bis zur Moderne reicht. Weil es wichtig ist, zumindest ihre großen Linien zu kennen, soll hier in einem Parforce-Ritt durch die Jahrhunderte ein Eindruck von der Reflexionsleistung vermittelt werden, die erste Sätze im Hinblick auf die Selbstverortung literarischer Souveränität durch Weltkenntnis erbringen.

Auch in der Spätantike werden die Musen bisweilen noch angerufen, und der Erzähler führt sich mit bescheidenem Gestus ein. Seine Themen, sein Wissen gelten als geliehenes Gut und dienen einem höheren Zweck, der Steuerung durch die Inspiration. Darauf bleibt man angewiesen, denn nur durch die Kraft des Enthusiasmus kommt man überhaupt zum Sprechen. Zwar avanciert der Dichter gerade im Stadium der Begeisterung zum seinerseits göttlichen Wesen, aber diese selbstbewusste Zuschreibung wird allein zwischen den Zeilen erahnbar. Signifikant für die christliche Epik ist, dass nicht mehr die Götter, sondern der Gottessohn und seine beschirmende Macht angerufen werden, wenn es um die Inspiration geht. Nicht selten gibt es zwei Instanzen, auf die das Proömium Bezug nimmt, zum einen den griechischen Apoll als Schutzherrn der künstlerischen Begeisterung, zum anderen Christus, der im Gebet um Unterstützung, um Erbarmen und Verzeihung ersucht wird. Diese Doppeleröffnung nutzt etwa Prudentius’ Psychomachia (ca. 408 n. Chr.), ein allegorisches Epos über den Kampf zwischen Tugenden und Lastern, um seine himmlische Beschirmung in zweifacher Hinsicht sicherzustellen.[6]

Erst mit Beginn der Frühen Neuzeit zeigt sich ein abgewandeltes Bild. Erfahrung und Expertise fördern jetzt ein weltläufiges und wirklichkeitshaltiges Erzählen, das seine Kenntnisse selbstsicher ausbreitet. Wo das Wissen sich zuvor aus göttlichen Quellen speiste, entspringt es nun der direkten Erfahrung. Das korrespondiert dem ersten Schritt in die Säkularisierung, der Suspension des Mythischen durch eine innerweltliche Perspektive. Der Erzähler ist ein homme du monde, der sich auf Makro- und Mikrokosmos gleichermaßen versteht. Ariosts Der rasende Roland (1516) liefert in diesem Sinne im ersten Satz ein Panorama der Themen, die das Epos durcharbeiten wird: «Die Fraun, die Ritter, Waffen, Liebesbande, | Die Zartheit sing ich, den verwegnen Mut | Der Zeiten, da der Mohr von Libyens Strande | Zog übers Meer und Frankreich setzt’ in Glut, | Dem Zorne folgend und dem Jugendbrande | Des Königs Agramant, des rasches Blut | Zu rächen schwor mit grimmigem Erbosen | Den Tod Trojans an Kaiser Karl dem Großen.» Ariost fächert hier das ganze Spektrum seiner Erzählung auf, die uns mit unterschiedlichen Zeiten und Ländern, mit Mythos und Geschichte konfrontieren wird. So entsteht eine Art Summation, wie man sie auch als rhetorisches Schema kennt, eine Zusammenfassung der wichtigsten Sujets des Epos. Der Sänger stimmt sein ‹Lied› ganz allein an, er erwähnt keine göttlichen Hilfen und stellt sich damit seiner herkulischen Aufgabe mit gehörigem Selbstbewusstsein. Folglich übernimmt er auch die komplette Verantwortung für seine Erzählung. Der erste Satz hat die Funktion, uns diese Verantwortung zu verdeutlichen und gleichzeitig die weltumspannende Dimension der Darstellung einzuschärfen.

Demselben Muster folgt Torquato Tassos Epos Das befreite Jerusalem (1581): «Den Feldherrn sing’ ich und die frommen Waffen, | So des Erlösers hohes Grab befreit.» Dieser erste Satz, der sich über zwei Verse erstreckt, liefert eine Art Paraphrase des Titels. Im italienischen Original bekundet sich das Selbstbewusstsein des Dichters noch deutlicher als in der deutschen Übersetzung. Hier nämlich lautet das erste Wort «canto» («ich singe»), was die Konzentration auf den Künstler und seine Sendung unterstreicht. Erst die zweite Strophe beschwört dann die Musen und deren Hilfe bei der Arbeit am poetischen Werk. Zunächst spricht der Dichter, danach geht es um den Helikon, den Berg der Musen, und die inspirierende Kraft seiner Bewohner. In der Welt der Renaissance beherrscht die Kunst die Mythologie, deren Magie sie sich nutzbar macht, ohne ihre Freiheit dabei einzuschränken.[7]

Einer der wenigen Texte von Gewicht, die in der Frühen Neuzeit noch mit einem Musenanruf beginnen, ist Miltons großes Versepos Das verlorene Paradies (1667). Dort heißt es: «Des Menschen erste Widersetzlichkeit | Und jenes untersagten Baumes Frucht, | Die dieser Welt durch unsterblichen Genuß | Den Tod gebracht und unser ganzes Leid | Mit Edens Fall, bis, größer als der Mensch, | Uns wieder einzusetzen Einer komme | Und uns den Ort des Heils zurückgewinne, | Besinge nun, himmlische Muse, die | Du auf dem abgeschiednen Gipfel einst | Des Horeb oder Sinai jenen Hirten | Begeistertest, der dem erwähnten Volk | Von der Geburt des Himmels und der Erde, | Da sie sich aus dem Chaos hoben, sagte.» Die Muse, die hier angesprochen wird, gehört als festes Element zur christlichen Tradition. Sie hat schon die Genesiserzählung der Hirten ermöglicht und damit die Heilige Schrift im Wortlaut begründet. Die Verbalinspiration, die denen zuteil wurde, welche von der Entstehung der Schöpfung berichten, soll auch dem Dichter des Verlorenen Paradieses zugänglich sein. Es sind nicht die antiken Götter, sondern allein die Himmelsmächte des christlichen Gottes, die hier für die nötige Sprachbegeisterung sorgen. Der Mechanismus allerdings, der zur Begabung mit dem Wort führt, korrespondiert dem homerischen Modell sehr genau. Auch Miltons Erzähler erwartet von den Himmlischen, dass sie ihm dabei helfen, zum mitreißenden Sprechen zu finden und seine Zuhörer in den Bann zu ziehen.

Das Beispiel des Paradise Lost ist untypisch, weil es sich hier um ein religiöses Epos handelt. Bei Milton bleibt die Anrufung der «himmlischen Muse» gebunden an Themenkreis und erzählerische Aufgabe, mithin Teil der spirituellen Grundhaltung. Ansonsten gilt für das 16. und 17. Jahrhundert, dass Dichter aus eigener Kraft Wissende und Weltkenner in voller Verantwortung sein müssen. Wo aber die Götter und auch Gott nicht mehr mitzureden haben, erscheint jeder Anfang als Wagnis. Es gibt keine übergreifende Macht, die den Dichter zum Instrument ihres eigenen Sprechens erhebt. Er ist auf sich selbst gestellt, und er muss durch Kenntnis und Sicherheit sein Publikum überzeugen. Prosaromane des 16. Jahrhunderts wie der Fortunatus (1509) oder auch die Historia von D. Johann Fausten (1587) beginnen gerade deshalb mit einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen. Ehe sie in ihre Erzählung einsteigen, liefern sie im Titel eine breit angelegte Inhaltsangabe, der meist mehrere Vorreden an Fürsten, Mäzene und Leser folgen. Sie erfüllen sehr unterschiedliche Funktionen, die man kennen muss, um einzuschätzen, welche Aufgabe wiederum erste Romansätze in dieser Zeit wahrnehmen.

Der Faust-Roman aus dem Jahr 1587 trägt folgenden Titel: Historia von D. Johann Fausten/dem weitbeschreyten Zauberer vnnd Schwartzkünstler/Wie er sich gegen dem Teuffel auff eine benandte zeit verschrieben/Was er hierzwischen für seltzame Abentheuwer gesehen/selbs angerichtet vnd getrieben/biß er endtlich seinen wol verdienten Lohn empfangen. Mehrertheils auß seinen eygenen hinderlassenen Schrifften/allen hochtragenden/fürwitzigen vnd Gottlosen Menschen zum schrecklichen Beyspiel/abscheuwlichen Exempel/vnd treuwhertziger Warnung zusammen gezogen/vnd in den Druck verfertiget. Das ist eine Inhaltsangabe, die es darauf abgesehen hat, den Leser neugierig zu machen. Sie kündigt ‹seltsame Abenteuer› an und verbindet deren Beispielcharakter zugleich mit einem moralischen Zweck: Abschreckung und Warnung soll die Geschichte des Zauberers und Schwarzkünstlers Faust bedeuten. Daneben aber darf sie auch aufregen, unterhalten, Spannung erzeugen. Sämtliche dieser Wirkungsabsichten artikulieren sich im Titel, der als der eigentlich erste Satz des Romans auftritt. Eine derartige Funktion resultiert aus der Buchkultur der Zeit und der damaligen Herstellungstechnik. Man erwarb ein Buch in der Regel unaufgeschnitten und war daher auf die Inhaltsangabe im Titel angewiesen, weil man die Seiten nicht durchblättern konnte. Dem Muster der Faust-Historia entsprechend nannte der Titel bereits die Hauptfigur, umriss ihre Abenteuer, erwähnte Orte der Handlung, Zeiten und Situationen, häufig abgeschlossen durch einen Hinweis auf die moralische Zielsetzung. Der Titel übernahm damit die Aufgabe, die später der erste Satz erfüllte, indem er aufs Geschehen einstimmte.

Lange Titel blieben bis tief ins 18. Jahrhundert hinein Mode, weil sich erst dann die Verkaufskultur änderte und Bücher aufgeschnitten angeboten wurden. Noch Romanciers wie Daniel Defoe oder Samuel Richardson lieferten in ihren Romantiteln Inhaltsangaben mit werbewirksamen Ankündigungen, die die Funktion eines ersten Satzes erfüllten. Sie setzten nicht allein auf die effektive Annoncierung einer aufregenden Handlung, sondern in wachsendem Maße auf moralische Erbauung. Unabhängig von der historisch variierenden Programmatik des Titels blieb jedoch dessen Stellung als gleichsam erster Romansatz über nahezu 200 Jahre Literaturgeschichte erhalten. Der Wandel der Titelstruktur trat ein, als die potentiellen Leser die bereits aufgeschnittenen Texte auf Messen und im Verlagshandel durchblättern und probeweise erkunden konnten. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurden Romantitel immer kürzer, weil beim Kauf nicht mehr die Informationen des Buchumschlags allein entscheidend waren. Interessenten konnten sich nun durch den eigentlichen ersten Satz – oder durch andere Verlockungssignale – zur Lektüre verführen lassen.[8] Der Titel wurde damit zu dem, was er heute ist: zu einem knappen Kennungszeichen, das unverwechselbar, durchaus einladend, aber nicht mehr primäres Verführungsmittel zu sein hat.

Wenn der Titel im Roman der Frühen Neuzeit als Werbemedium nach dem Muster eines ersten Satzes fungierte, fiel dem eigentlichen ersten Satz im Text bestenfalls die Aufgabe der Rechtfertigung zu. Dabei wurde er allerdings durch eine zweite vorgeschaltete Ebene unterstützt, nämlich durch die Vorreden. Sie richten sich als Widmungen an Landesfürsten, Mäzene und Mentoren, denen gegenüber Dankbarkeit für fortdauernde Förderung und langjährigen Schutz bekundet wird. Die meist folgende Ansprache an den Leser liefert eine Art Gebrauchsanweisung, die sich auf eine knappe Inhaltsangabe und moralische Erläuterungen beschränkt. Erst danach beginnt die eigentliche Geschichte, die durch die captationes benevolentiae der Widmungsreden mehrfach gesichert erscheint.

Der erste Satz tritt also auf, nachdem der metapoetische Text der Vorreden geendet hat. In einer literarischen Welt, die keine Götter mehr anrufen kann, weil die antiken Mythen nicht mehr gelten und der christliche Glaube für eine Apologie der Poesie keinen Raum lässt, müssen sich die Autoren ihre Rückendeckung anderswo verschaffen. Das gelingt durch die doppelte Sicherung in Widmungs- und Leservorreden, die den Boden für den Beginn des Erzählens bereiten. An den Platz der Götteranrufung tritt die Adressierung des Fürsten und des Lesers; weltliche Bezüge ersetzen die mythisch-religiösen Referenzen. Sie sind zumeist moralisch aufgeladen und in der christlichen Tradition verankert, aber sie ermöglichen keine direkte spirituelle Absicherung mehr. Die wirkungstechnische Verdopplung des Anfangs versieht gleichwohl eine legitimatorische Funktion, denn sie sucht Komplizen. Fürsten und Leser werden zu Bündnisgefährten des Autors im Versuch, das eigene Buch zu rechtfertigen. Erste narrative Sätze bilden dann keine ersten, sondern immer schon spätere Sätze, weil der Anfang nicht im Dienst der Geschichte, sondern ihrer strategischen Verteidigung steht. Sie erfüllen auch nicht den Zweck, Leser zu gewinnen, da das primär Sache des explikativen Titels ist. Ihre Hauptaufgabe liegt darin, nach der Rechtfertigung durch die Vorreden möglichst direkt zu beginnen.

Wie sehr die Abfassung einer rechtfertigenden Vorrede bereits im frühen 17. Jahrhundert ein allgemeines Pflichtritual ist, verrät Cervantes’ Don Quixote (1605/15). Sein Vorwort beginnt gleichsam mit einem Seufzer: «Müßiger Leser! Ohne Eidschwur kannst du mir glauben, daß ich wünschte, dieses Buch, als der Sohn meines Geistes, wäre das schönste, stattlichste und geistreichste, das sich erdenken ließe.» Der Erzähler muss zugleich eingestehen, dass ihn die Abfassung der Einleitung mehr Anstrengung gekostet habe als die Entstehung der ganzen Romangeschichte: «Nur hätte ich sie dir gerne bar und nackt geben mögen, nicht aufgeputzt mit einer Vorrede und dem unzählbaren Haufen und Katalog der üblichen Sonette, Epigramme und Lobgedichte, die man den Büchern an den Eingang zu setzen pflegt. Denn ich kann dir sagen, obschon diese Geschichte zu schreiben mich manche Mühe gekostet hat, so erschien mir doch keine größer, als diese Vorrede auszuarbeiten, die du hier liesest.» Ein Roman, so wird deutlich, verlangt eine Einleitung, die das Vorhaben legitimiert und auf die folgende Fabel einstimmt. Der Anfang des Don Quixote reflektiert damit ein Programm, das zur poetischen Pflicht geworden ist und wie ein Ritual abgespult wird. Dass auch Cervantes von diesem Konzept profitiert, erkennt man an dem ersten erzählerischen Satz, der die eigentliche Geschichte eröffnet. Von ihm wird an anderer Stelle noch zu sprechen sein.