7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

WIE KANNST DU ALS ZEUGE VON UNERKLÄRLICHEN UND MYSTERIÖSEN EREIGNISSEN DIR DEINER SELBST NOCH SICHER SEIN, WENN SICH DEINE VORSTELLUNG VON DER WELT GERADE FÜR IMMER VERABSCHIEDET? Dieser Roman schlägt den Spannungsbogen von Island bis zum ehemaligen Kloster Corvey an der Weser. Das Buch verwebt Aspekte nordischer Mystik und mittelalterlicher Geschehnisse mit dem Leben eines jungen modernen Paares: Von ihren Flitterwochen auf Island zurück, wird die dreißigjährige Wissenschaftlerin Theresa plötzlich von verstörenden Visionen einer dunklen, fratzenhaften Gestalt heimgesucht …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

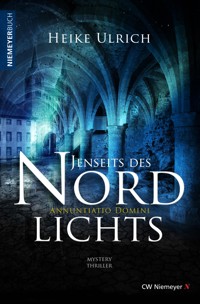

Heike UlrichJenseits des NordlichtsAnnuntiatio Domini

Für diesen Roman habe ich wahre Ereignisse und reale Orte mit fiktionalen Elementen verwoben. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt.H.U.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind imInternet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2018 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8352-1

Heike Ulrich

Jenseits des NordlichtsAnnuntiatio Domini

„Jenseits des Nordlichts“ ist das Debüt der Theater- und TV-Schauspielerin Heike Ulrich, die neben anderen TV-Formaten vor allem durch ihre jahrzehntelange Hauptrolle der „Tanja Maldini“ in der ARD-Erfolgsserie „Marienhof“ dem breiten Publikum bekannt ist. Nach Ausbildung zur Drehbuchdramaturgin sind mehrere Drehbücher sowie ein Kurz- und Dokumentarfilm entstanden. Letzterer wurde mit einem Förderpreis der hessischen Landesstiftung für privaten Rundfunk ausgezeichnet. Sie stammt aus der nordhessischen Stadt Bad Arolsen und lebt in ihrer Wahlheimat Leipzig.

Für meine Tochter

Prolog

Es war der 12. Tag des 11. Monats im Jahr des Herrn 1614.

Der matte Vollmond und ein merkwürdig waberndes, grünlich graues Leuchten am Nachthimmel, tauchten die winterliche und einsame Ebene in diffuses Licht. Kleine, dunkle Erhebungen am Horizont spielten mit der Fantasie des Beobachters und schufen Trugbilder etwa von Wegelagerern oder Raubtieren wie Luchsen, Bären und Wölfen auf der Suche nach Beute. Tatsächlich hatte hier ein Wolfsrudel sein Revier, doch das typische Geheul während und nach der Jagd war bisher ausgeblieben. Entweder hatten die Tiere noch nichts erlegt oder zogen gerade woanders ihre Kreise.

Doch das Wiehern eines Pferdes und gedämpftes Hufgetrappel unterbrachen plötzlich die Stille. Schon preschte der Reiter auf seinem Rappen heran. Immer wieder gab er ihm kräftig die Sporen, während unter den Hufen des Pferdes der viel zu früh gefallene Schnee wie weißer Staub aufwirbelte. Die kleinen Atemwölkchen und das heftige Keuchen sowohl von Ross als auch Reiter erzählten von Kälte und Anstrengung.

Vor dem Mann im Sattel saß zusammengesunken und bis zur Unkenntlichkeit vermummt eine zierliche Gestalt. Das Ziel des Mannes schien klar und fast erreicht. Schon zeichnete sich in der Ferne das Zisterzienserinnen-Klosters zu Welver deutlich ab. Eine Glocke begann hell zu läuten, und ein aufgeschreckter Hahn stimmte mit ein – doch kaum begonnen, verstummte er abrupt, denn bis zum Morgengrauen würde es noch dauern.

Vor dem Kloster zügelte der massige Reiter grob sein erschöpftes Pferd und sprang ab, noch bevor es zum Stehen kam. Dann hämmerte er mit dem schweren Türklopfer gegen das Eichentor und forderte laut Zutritt.

Als sich von innen eine krächzende Stimme meldete und nach dem Grund seines Begehrs fragte, rief er gereizt: „Öffnet sofort das Tor! Der Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg verlangt, auf der Stelle die Äbtissin Mechtildis zu sprechen!“

Hinter dem Tor erklang verärgertes Gemurmel.

Als kurz darauf der schwere Riegel zurückgezogen wurde und das Tor knarrend aufschwang, zerrte der Kurfürst die kleine Gestalt aus dem Sattel und zog sie rücksichtslos hinter sich her in den Klosterhof.

Die dort versammelten Nonnen verfolgten stumm, aber zutiefst beunruhigt das Geschehen. Fackeln, die von einigen der Frauen gehalten wurden, gaben deren müde Gesichter auf verzerrte Weise wieder.

Die Aufmerksamkeit des Kurfürsten jedoch wurde sofort auf die Gestalt der Äbtissin Mechtildis gelenkt – eine alterslose, hagere Erscheinung, die majestätisch aus der Gruppe der Nonnen hervorstach und selbst ihn um fast einen Kopf überragte. Wenn sie diese Tatsache genoss, ließ sie es sich nicht anmerken. Ihr Gesicht strahlte allein Gelassenheit aus. Doch die Strenge in ihrer Stimme war kaum zu überhören: „Euer Durchlaucht, was ist so eilig, dass Ihr meine Nonnen verschreckt und mich zwingt, die heilige Laudes zu unterbrechen?“ Dabei fiel ihr Blick auf die am Boden kauernde Gestalt, die sich unter ihrem Umhang versteckte.

„Ehrwürdige Mutter, verzeiht die frühe Stund.“ Sigismund riss das Häufchen Elend vom Boden empor und zerrte den Stoff beiseite.

Ein etwa dreizehnjähriges Mädchen wurde sichtbar, und sein Dilemma offenbarte sich sofort. Unter dem Kleid wölbte sich deutlich der Bauch hervor. Anklagend rief der Kurfürst: „Diese, meine Viertgeborene, hat Schande über sich und die Familie gebracht! Schon wurde ihr Name aus den Familienchroniken für immer getilgt!“

Im selben Moment fiel das Kind vor dem Kurfürsten auf die Knie und umschlang seine Beine: „Vater, bitte! Niemals habe ich etwas getan, das Euch entehren könnte!“

Doch Johann Sigismund schubste seine Tochter fort. Voller Scham bedeckte das Mädchen sein Gesicht und begann leise zu wimmern.

Es war offenkundig, dass es der Äbtissin angesichts einer solchen Szene immer weniger gelang, ihre Gelassenheit aufrechtzuerhalten. „Gertrud?!“

Eine alte, bucklige Frau trat humpelnd aus der Gruppe der Nonnen hervor und half dem Mädchen auf, während sie es leise tröstete.

Johann Sigismund betrachtete die Situation mit bitterer Miene. „Nehmt sie, Mutter.“

Mechtildis warf ihm einen konsternierten Blick zu, schwieg aber und schien darauf zu warten, dass er weitersprach. Doch Johann Sigismund ignorierte ihren Blick und machte Anstalten, sein Pferd zu besteigen. Das war unverschämt! Doch bevor die Äbtissin ihre scharfe Zunge zum Einsatz bringen konnte, hielt er inne und zog aus der Satteltasche einen beachtlichen Lederbeutel hervor, dessen Inhalt verheißungsvoll klimperte. Er legte ihn in die von schwerer Gicht gezeichneten Hände Gertruds.

Mit fragendem Blick hielt diese den Beutel der Äbtissin entgegen. Mechtildis schluckte sofort ihre Galle runter. Sie musste nachdenken! Der Auftritt des Kurfürsten war nicht nur herrisch, sondern anmaßend und beleidigend. Sie mochte es ihm nicht durchgehen lassen. Andererseits waren die finanziellen Mittel des Klosters dermaßen begrenzt, dass ein unerwarteter Geldsegen mehr als gelegen kam.

Von den wirtschaftlichen Einbußen – verursacht durch den Spanisch-Niederländischen Krieg – hatten sich viele Klöster immer noch nicht erholt, und zu ihnen gehörte auch Welver. Der Krieg galt keinesfalls als beendet. Ein Waffenstillstand – zu fragwürdigen Konditionen geschlossen – ließ kriegerische Auseinandersetzungen momentan zwar ruhen, doch konnten diese jederzeit wieder aufflammen.

Die Äbtissin fröstelte und zupfte ihr wollenes Skapulier zurecht, so als wollte sie sich wappnen. Keinesfalls würde sie sich für die Zuwendungen des Kurfürsten bedanken – denn welche Gegenleistung würde er ihr wohl dafür abverlangen –, eine genauere Darlegung der Umstände seines Kommens war bisher ausgeblieben.

Mit derart zwiespältigen Gedanken nahm sie den Geldbeutel entgegen und blickte wie ein großer Rabe, der kurz davor war, mit seinem scharfen Schnabel auf seine Beute einzuhacken, auf den Kurfürsten hinab und ihm direkt in die Augen – es verfehlte nicht seine Wirkung! Äußerlich zwar unbeeindruckt, doch mit einer Nuance zu viel Verbindlichkeit in der Stimme, begann Johann Sigismund, sich zu erklären: „Allein die Not treibt mich, Mutter! Glaubt nicht, es ließe mich kalt!“

Mechtildis verschränkte ihre Arme. „Und doch sprecht Ihr nur von Eurer Not, Durchlaucht! Warum sprecht Ihr aber nicht von der Not Eures Kindes?!“

Schlagartig war der bekümmerte Ausdruck aus Sigismunds Gesicht verschwunden. Ungläubig musterte er die Äbtissin. Hatte sie sich tatsächlich erlaubt, ihn zu kritisieren? Derartiges stand ihr nicht zu! Er wandte sich abrupt ab, bestieg sein Ross und trieb es mit kaltem Blick dicht an die Äbtissin heran – eine Drohung!

Doch Mechtildis ließ sich weder einschüchtern noch provozieren. Stattdessen wartete sie seelenruhig einen günstigen Moment ab – dann griff sie mit erstaunlicher Kraft in die Zügel des hin und her tänzelnden Pferdes und brachte es zur Ruhe. „Euer Durchlaucht, gelernt ist gelernt! Auch ich besaß einst eine feurige Stute.“

Sigismund verschlug es die Sprache. Gereizt sah er, dass einige der Nonnen sich abdrehten und hinter vorgehaltenen Händen zu feixen begannen. Doch damit nicht genug: Die Priorin blickte frech zu ihm auf, während sie seinen Rappen weiter fest am Halfter hielt, die Faust wie eine Magd in die Hüfte gestemmt.

Doch er war Johann Sigismund von Brandenburg, ein vielbeschäftigter Kurfürst, und rechtfertigte sich nicht vor der Äbtissin eines heruntergekommenen Ordens! Laut rief er: „Der Pflicht gehorchend, eile ich gleich weiter. Der Herzog von Pfalz-Neuburg erwartet mich bereits in überaus dringenden Geschäften!“

Er hob seine Hand zum Gruß und wollte gerade seinem Pferd die Sporen geben, als das Mädchen plötzlich voller Verzweiflung aufschrie. Für einen Moment hielt er inne und schien unentschlossen. Kam er denn nie von diesem verfluchten Ort fort? Er stieg ab und kniete sich vor seine Tochter.

Hoffnungsvoll erwiderte sie den Blick des Vaters. Hatte er es sich anders überlegt, und alles würde noch gut? Den ganzen Ritt über hatte sie inständig gebetet, dass Gott sie vor der Verbannung in ein Kloster bewahren möge.

Unter den Nonnen kam Gemurmel auf, einige spekulierten halblaut darüber, wie die ganze Sache wohl ausgehen mochte. Mechtildis warf ihnen einen strengen Blick zu. „Schweigt!“ Konzentriert verfolgte sie die Szene zwischen Vater und Tochter. Ihr Blick war hart und wurde auch keinen Deut milder, als der Kurfürst nun leise auf das Mädchen einzusprechen begann:

„Nie mehr soll mich jemand nach meinem geliebten Kind fragen! Das Herz wird mir auf der Stelle brechen!“

Panisch klammerte sich das Mädchen an den Fürsten. „Vater, verstoßt mich nicht. Schon jetzt kann ich die Trennung von der Mutter und meinen lieben Geschwistern kaum ertragen!“

Sigismund löste sich von seiner Tochter und hielt sie fest bei den Schultern. „Mein Liebstes auf ewig verloren! Ein letztes Mal werde ich deinen Namen aussprechen, mein Kind – Relindis!“ Er wandte sich ab und bestieg seinen Gaul.

Ohne sich noch einmal umzudrehen, galoppierte er grußlos durch das Tor in die Dunkelheit davon.

Relindis sprang auf, lief ihrem Vater hinterher, rief nach ihm. Doch Sigismund reagierte nicht. Während sich das Klostertor schloss, sackte sie in Gertruds Arme und gleichzeitig starb der Gedanke an Flucht. Ihr altes Zuhause existierte nicht mehr. Ihr Schicksal war besiegelt!

Gertrud drehte sich Hilfe suchend nach Mechtildis um. Doch diese schien vollkommen bewegungslos. Ihr Blick war starr auf das bereits verschlossene Klostertor gerichtet. Aus der Ferne ertönte plötzlich das Heulen eines Wolfes. Doch angesichts der verstörenden Vorkommnisse schien dies niemand wahrzunehmen. Die Gesichter der Nonnen wirkten reglos – ihre Körper wie zu dunklen Schatten erstarrt. Das änderte sich auch nicht, als die anderen Wölfe des Rudels, die plötzlich sehr nah zu sein schienen, ihrem Alphatier antworteten. Nur ein aufgeschreckter Hahn stimmte plötzlich in den Chor der Wölfe mit ein.

Gertrud öffnete die Tür zum Schreibraum der Äbtissin. Sie humpelte hinein und musste ein Stöhnen unterdrücken. Die feuchte Kälte machte ihr zu schaffen, der Rücken schmerzte höllisch. Das verlockend knisternde Feuer im Kamin sorgte nicht nur für Wärme, sondern gab dem nüchternen Raum auch etwas Gemütliches. Einen Moment beobachtete Gertrud Mechtildis, die aufrecht am Stehpult stand und mit Schreibarbeiten beschäftigt war – offensichtlich dermaßen konzentriert, dass sie die alte Frau eine ganze Weile nicht bemerkte.

Erstaunt blickte sie plötzlich auf. „Gertrud?“

„Relindis ist endlich eingeschlafen, ehrwürdige Mutter.

„So, ist sie das“, erwiderte Mechtildis und schrieb weiter.

Gertrud nickte. Sie hatte Relindis untersucht und versucht, dem Mädchen während des Prozederes ein wenig die Angst zu nehmen – ohne Erfolg. Zögernd fuhr sie fort: „Sie hat auf das heilige Buch geschworen!“

„So, hat sie das!“

Das Verhalten der Äbtissin ärgerte Gertrud. Sarkasmus war nicht angebracht. Doch was wusste Mechtildis schon von der Not anderer. Als gebildete Tochter einer vermögenden Adelsfamilie, die bis in die höchsten Kirchenkreise Verbindungen unterhielt, galt sie für die Leitung eines Klosters als bestens geeignet, doch den Dienst am Menschen überließ sie gern anderen. Das war Aufgabe der ihr unterstellten Nonnen. Und Gertrud war ihrer Aufgabe gerecht geworden. Sie hatte so lange am Bett des Mädchens gesessen und tröstend dessen Hand gehalten, bis es endlich eingeschlafen war. Mehrfach hatte Relindis schluchzend nach der Mutter verlangt.

Gertrud versuchte tief durchzuatmen. Doch die Luft im Raum war verbraucht.

Mechtildis legte ihre Schreibfeder beiseite und ging zum Fenster. Nur schwer ließ es sich öffnen. „Und doch hat sie der Kurfürst bezichtigt, gezüchtigt und verstoßen.“

Gertrud nickte und musste sich ein paarmal schwer räuspern, bevor sie etwas erwiderte: „Nicht jeder findet zu den Wundern Gottes, ehrwürdige Mutter.“

„Nicht jeder Vater sieht in seiner heranwachsenden Tochter das ihm anvertraute Kind, Gertrud!“ In Mechtildis stieg der Zorn über den Kurfürsten erneut auf.

Gertrud blickte sie fragend an – dann verstand sie. „Wollt Ihr damit sagen, dass Johann Sigismund ... dass der Kurfürst ... dass er ...?“

„Ich will gar nichts sagen, Gertrud! Ich kann es schließlich nicht wissen!“ Sie schloss die Augen und nahm ein paar tiefe Atemzüge, bevor sie sich der alten Frau wieder zuwandte und weitersprach: „Aber er hat ihren Namen aus den Familienchroniken getilgt – so als hätte das arme Kind nie existiert!“ Sie schloss das Fenster, ging zu ihrem Stehpult zurück und spitzte mit heftigen Bewegungen ihre Schreibfeder an, dann hielt sie plötzlich inne. „Du hast sie schwören lassen, sagst du!?“

Gertrud nickte.

Das Gesicht der Äbtissin nahm einen verärgerten Zug an. „Was sagt unser Herr Jesus in der Bergpredigt!?“

Gertrud stutzte und wollte gerade antworten, als Mechtildis ihr zuvorkam und sie schroff unterbrach: „Keine Schwüre, Gertrud! Und schon gar nicht auf das heilige Buch! Ich dulde es nicht, hörst du? Es ist Blasphemie!“

Gertrud senkte den Kopf. „Ihr habt recht.“

Eine ganze Weile herrschte Stille, und man hörte nur das Kratzen der Schreibfeder auf dem Pergament.

Schließlich meldete sich Gertruds Stimme wieder: „Was sollen wir tun? Das Mädchen ist von hoher Geburt und ... wir leben in gefährlichen Zeiten, ehrwürdige Mutter!“

„Wir leben in bösen Zeiten, Gertrud!“ Mechtildis seufzte, während sie innehielt und nachdachte. Was sollte sie bloß mit dem Mädchen anfangen? Sie hatte ja nicht nur eine Entscheidung hinsichtlich Relindis zu treffen, sondern trug gleichzeitig Verantwortung für den gesamten Konvent. Aberglaube konnte sie alle in Gefahr bringen! „Das Mädchen muss verschwinden. Hast du mich verstanden?“

Gertrud zuckte zusammen. „Verschwinden? Was meint Ihr damit?“

Doch Mechtildis antwortete nicht, für sie schien das Thema erledigt zu sein.

Die Alte fühlte sich gekränkt – verdiente sie keine Antwort? Und warum verhielt sich die Äbtissin in diesem Fall so abwehrend – im Gegensatz zu sonst? Sie musste sich etwas einfallen lassen. Mechtildis besaß zwar nach außen eine harte Schale, doch tief darunter verbarg sich ein, wenn auch winziger, weicher Kern. Es musste für Relindis eine bessere Lösung geben.

Die Äbtissin blickte kurz auf. „Noch was?“ Es war offensichtlich, wie sehr sie sich gestört fühlte.

Doch Gertrud mochte sich nicht einschüchtern lassen. Diesmal nicht! „Vielleicht spricht unser Heiliger Vater durch sie – damit wir erkennen.“

„Erkennen? Was denn?“ Wieder tauchte Mechtildis ihre Schreibfeder ins Tintenfass und fuhr mit ihrer Arbeit fort.Sie hatte zu tun! Gertruds Ungehorsam und ihr frömmlerischer Ton ärgerten sie. Als sie kurz aufblickte, hätte sie allerdings beinahe über deren listigen Gesichtsausdruck gelacht. Doch sie nahm sich zusammen. „Ein Wunder meinst du?“

„Ein – Gottesgeschenk“, stotterte Gertrud und nickte.

Mechtildis dachte nach. Relindis war, nachdem der Kurfürst sie im Kloster abgegeben – nein, entsorgt – hatte, auf ihre Gnade angewiesen. Das Mädchen tat ihr leid. Aber durfte sie die Sicherheit aller im Kloster lebenden Frauen seinetwegen aufs Spiel setzen? Johann Sigismund hatte für seine Tochter bezahlt und erwartete, dass man sich „kümmerte“. Wie das geschah, war ihm offensichtlich egal! Sie seufzte: „Ein Gottesgeschenk, sagst du? Nun gut – in drei Teufels Namen – so gilt ihr neuer Name!“

Gertrud bekreuzigte sich, während sie Mechtildis weiterhin anstarrte.

„Doro-thea!“

Das Gesicht Gertruds hellte sich langsam auf. „Ah, jetzt verstehe ich – Gottesgeschenk – verzeiht meine Begriffsstutzigkeit.“

Die Äbtissin nickte und wollte sich gerade abwenden, doch einem Impuls folgend, hielt sie plötzlich inne und musterte die alte Frau eine ganze Weile. Gertrud schien in letzter Zeit ihre Sinne nicht mehr ganz beisammenzuhaben, auch war offensichtlich, wie sehr die Gicht sie plagte. In naher Zukunft würde sie sich wohl Gedanken darüber machen müssen, welche der jüngeren Nonnen sie mit Gertruds Aufgaben betrauen konnte.

Die Alte, Mechtildis Blick vielleicht missverstehend, humpelte auf sie zu und berührte mit einer vertraulichen Geste, die fast etwas Übergriffiges hatte, kurz deren Schulter. „Ehrwürdige Mutter, lasset uns niederknien und den Allmächtigen anflehen, dass Relindis, Verzeihung, dass D o r o t h e a nicht von denen, die Böses anrichten können, gefunden werde.“

Mechtildis nickte müde. „So sei es.“ Doch dann fiel ihr etwas ein. „Wir sind Zisterzienserinnen, Gertrud, und wir folgen immer noch der heiligen katholischen Kirche!“ Sie nickte beiläufig in Richtung einer Madonnenstatue. „Lass uns auf die Hilfe unserer Heiligen Jungfrau vertrauen. Sie soll Dorothea vor den ...“, ihr Gesicht nahm einen angewiderten Gesichtsausdruck an, „... Gerichten schützen!“

Gertrud nickte zustimmend. Sie war mehr als zufrieden. Schnell fort, bevor die ehrwürdige Mutter es sich noch anders überlegte. Doch Mechtildis hielt sie zurück: „Noch was! Für die Geldspende aus den Händen eines Calvinisten – für diese Sünde müssen wir Buße tun, hörst du!“

Gertrud nickte. „Natürlich!“, dann fuhr sie konspirativ fort: „Nachher, zur Komplet, zusammen mit all unseren Schwestern, ehrwürdige Mutter.“

Mechtildis nickte. „Gut!“

Obwohl außer ihnen niemand im Raum war, begann Gertrud plötzlich zu flüstern: „Das Mädchen darf zu niemandem sprechen. Es muss ... ‚unsichtbar‘ sein. Das Geheimnis von Rel…, Verzeihung Dorothea, muss auf immer bewahret bleiben.“

„Bei Gott, das muss es“, pflichtete ihr Mechtildis schroff bei. „Andernfalls ...“ Sie brach ab.

„Andernfalls?“, insistierte Gertrud und kannte bereits die Antwort.

„Nun“, erwiderte die Äbtissin, „andernfalls wird sie brennen. Und mit ihr all jene, die sie schützen!“

Gertrud sog erschrocken die Luft ein. Eine Erinnerung, über Jahrzehnte bewusst verdrängt, bemächtigte sich ihrer und warf sie unmittelbar ins Geschehen von damals zurück. Hilflos durchlebte sie den Schrecken erneut: Sie war Zeugin eines Prozesses geworden, initiiert durch ein fragliches Tribunal der ebenso fraglichen „Heiligen Inquisition“. Eine junge Frau, von wem auch immer denunziert, war angeklagt, gefoltert und als schuldig verurteilt worden. Noch auf dem Scheiterhaufen hatte sie ihre Unschuld beteuert und um Gnade wegen ihrer kleinen Tochter gefleht, die sie nun unversorgt zurücklassen musste.

Der Scharfrichter war ganz dicht an sie herangetreten, hatte ihr grob in den Schritt gegriffen und widerlich übers Gesicht geleckt. Dann, unter dem johlenden Applaus des Pöbels, hatte er mit seiner Fackel den Scheiterhaufen entzündet. Unter Qualen hatte sich die Frau gewunden und Laute von sich gegeben, die nichts Menschliches mehr gehabt hatten. Plötzlich war die kleine Tochter, die alles hatte mit ansehen müssen, mit ausgestreckten Ärmchen auf die brennende Mutter zugelaufen und hatte in ihrer Hilflosigkeit angefangen zu weinen.

Einer der Anwesenden war aus der Menge hinausgetreten, hatte das Kind auf den Arm genommen und leise getröstet. Dann hatte er plötzlich Schwung geholt und das Mädchen wie ein großes Stück Holz in die bereits meterhoch lodernden Flammen geworfen. Das Kind hatte nicht einmal mehr geschrien, sondern nur kurz gezappelt, bevor es in den Flammen gestorben war.

Dafür hatte der qualvoll gellende Schrei der Mutter der umstehenden Menschenmeute einen Moment das Blut in den Adern gefrieren lassen. Bis ihr die Lippen weggebrannt waren, hatte die Frau immer wieder die Menge und ihre weltlichen und kirchlichen Richter verflucht. Doch das hatte der Belustigung des Pöbels keinen Abbruch getan – die Sensation einer brennenden Hexe, samt ihrer Satansbrut, wurde einem nicht alle Tage geboten. Und die Schreie der Frau hatten die Lust am Grauen sogar noch gesteigert – bis endlich ein Windstoß den Qualm verdichtet und das Bild menschlicher Grausamkeit verhüllt hatte. Der Geruch verbrannten Fleisches hatte den ganzen Tag über dem Ort gehangen.

Gertrud schockierten die inneren Bilder dermaßen, dass sie kaum atmen konnte. Mein Gott, wie hasste sie die Prozedere der „Heiligen Inquisition“. Von wegen heilig! Eine Dreieinigkeit von Kirche, weltlicher Obrigkeit und Folterknechten! Gottlose, die ihre Macht missbrauchten und vermeintliche Feinde einem „Verhör“ unterzogen, das niemand bestehen konnte, auch wenn er noch so frei von Schuld war! Ganz sicher waren jene Ankläger nicht mit dem Allmächtigen im Bunde, wohl eher mit seinem Gegenspieler. Und die reformierten Kirchen waren keinen Deut besser! Hatte Martin Luther in seinen Predigten etwa nicht dazu aufgerufen, Hexen zu verfolgen, sie hart zu bestrafen und zu verbrennen? Nur ein zutiefst abergläubischer Mensch, der Frauen vermutlich gefürchtet, sie vielleicht sogar gehasst hatte, hatte so predigen können.

Auch ein wesentlicher Grund, dass der Konvent in Welver weiter gegen die zunehmenden Reformationsbestrebungen opponierte. Doch wie viele ihrer Zisterzienser-Schwestern und -Brüder hatten sich in den letzten Jahren der Lutherischen Reformation beugen müssen! Und wie viele Dinge besprachen sie und Mechtildis inzwischen nur noch unter vier Augen – Dinge, die unbedingt geheim bleiben mussten – die Gefahren lauerten inzwischen überall. Spontan kniete Gertrud nieder und bekreuzigte sich. Dann begann sie leise zu beten.

Mechtildis beobachtete sie einen Moment befremdet. „Gertrud, für deine Fürbitten sind dies weder die angemessene Zeit noch der passende Ort.“

Doch als sie die Tränen auf dem runzligen Gesicht der alten Frau sah, schwieg sie und kniete sich, nach einem Moment des Zögerns, zu ihr.

Während beide Nonnen für den Schutz Dorotheas und all jener beteten, die deren Geheimnis bewahren würden, ging draußen ein kräftiges Gewitter nieder. Ein kalter Windzug ließ die Kerzen und das Feuer im Kamin aufflammen, sodass die Schatten der zwei Frauen an den Wänden skurril zu tanzen schienen.

Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribusnunc et in hora mortis nostrae. Amen.

1

Die prasselnden Flammen im Kamin spiegelten sich im Glas der Eingangstür des Hotels, die plötzlich zur Seite schwang. Ein kräftiger Luftzug grüßte aus der winterlichen Dunkelheit, und das Ehepaar Theresa und Hagen Zimmermann-Einarsson betrat die leere Empfangshalle. Die Rezeptionistin begrüßte sie und gratulierte zur Vermählung. Dann erledigte sie die Formalitäten für das Check-in. „Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Island und hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden.“

Beide dankten, und Hagen schnappte sich das Gepäck, während Theresa vorauslief und den Knopf des Aufzugs drückte.

Vor zwanzig Jahren war die Familie Einarsson von Island nach Deutschland gezogen – da war Hagen zehn Jahre alt gewesen. Doch wie schon früher mit seinen Eltern besuchte er noch immer, sooft es sich einrichten ließ, seinen Geburtsort Reykjavik.

Die Fahrstuhltür schloss sich. Theresa stellte sich auf die Zehenspitzen und gab Hagen einen Kuss, als der Lift schon im ersten Stock wieder stoppte und ein altes Ehepaar zustieg – offensichtlich Einheimische. Theresa versuchte sich in isländischer Konversation, doch ihre Aussprache war nach wie vor eine Katastrophe, und es war offensichtlich, dass das Ehepaar überhaupt nichts verstand. Um Höflichkeit bemüht, begann der Mann Fragen zu stellen, die Theresa wiederum nur schlecht beantworten konnte.

Hagen beobachtete, wie sie herumeierte. Anstatt ihr zu helfen, grinste er bloß und schien sich bestens zu amüsieren, während er ihren Hilfe suchenden Blick weiter ignorierte.

Theresa entschuldigte sich mehrfach für ihre schlechte Sprachdarbietung und raufte sich peinlich berührt und zunehmend gestresst ihre dunkelbraune Zottelmähne, die etwas von einem Wischmopp hatte. Erst als das Ehepaar den Aufzug verlassen hatte, entspannte sie sich.

Mit der Faust boxte sie Hagen gegen den Oberarm, weil er ihr nicht geholfen hatte. Der schüttete sich vor Lachen aus und machte sich über sie lustig, indem er ihre schlechte Aussprache nachahmte – was ihm erneute Prügel einbrachte.

Theresa war keine Schönheit, doch sie besaß ein attraktives Gesicht mit großen, intelligenten Augen, die jetzt herausfordernd auf ihn gerichtet waren und eine merkwürdig sinnliche Ausstrahlung auf ihn ausübten.

Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie er, der ruhige, fast phlegmatische Typ, dieses Mädchen mit der Power eines Atomreaktors immer kurz vor dem Super-Gau für sich hatte interessieren können. Doch genau das war ihm gelungen.

Fast zwei Jahre war es her, dass er Theresa – ausgerechnet in der Warteschlange einer Toilette – getroffen hatte. Er hatte relativ schnell gemerkt, dass er mit einer witzigen, aber ziemlich anstrengenden Person ins Gespräch gekommen war.

Dieser Eindruck hatte sich nach dem ersten Treffen noch verstärkt, und tatsächlich war es bis heute anstrengend geblieben! Dafür war Langeweile in ihrer Beziehung ein Fremdwort.

Über alle möglichen Themen konnten sie wie Kesselflicker streiten, doch in wichtigen Dingen herrschte Übereinstimmung. Zum Beispiel darüber, dass sie beide hinsichtlich der so genannten „letzten Frage“ an nichts glaubten. Nach dem Tod war man eben tot, Punkt! Danach gab es nichts, und das war gut so. Das einzige Leben, das man hatte, fand jetzt statt, und beide waren fest entschlossen, dieses Geschenk zu feiern – es keinesfalls zu vergeuden. Small Talks, bei denen viel geredet und wenig gesagt wurde – was für eine Zeitverschwendung!

„Ich kippe gleich tot vom Stuhl“, hatte Theresa letztes Jahr bei der 70. Geburtstagsfeier ihres Vaters, die ziemlich öde gewesen war, Hagen zugeflüstert. „Lass dir bitte was einfallen – schnell!“

Augenblicklich hatte er sein Gesicht verzogen und vorgegeben, dass ihm nicht wohl sei. Nach überstürztem Aufbruch und Abschied von Theresas besorgten Eltern Elisabeth und Ferdinand waren sie gerade rechtzeitig zum Spätspielfilm wieder zu Hause gewesen.

Hagen unterrichtete Biologie und Physik an einem Gymnasium. Theresa hatte Philosophie studiert und arbeitete an ihrer Doktorarbeit.

„Weiblicher Mystizismus im Katholizismus?!“ Der Gesichtsausdruck von Theresas Vater hatte Bände gesprochen.

„Noch dazu, wo du mit Glauben gar nichts am Hut hast“, hatte ihre Mutter ergänzt.

„Gerade deshalb!“ Theresa war genervt gewesen. Immer wieder endeten solche Gespräche im Streit. Ganz schlimm war es gewesen, als sie und Hagen nach ihrer standesamtlichen Trauung bekräftigt hatten, dass sie keinesfalls auch noch kirchlich heiraten wollten. Für Theresas Eltern, die strenggläubige Katholiken waren, hatte eine solche Eheschließung keine Gültigkeit.

„Wir sind nun mal Atheisten. Warum könnt ihr das nicht akzeptieren?!“

„Ich frage mich bloß, wie du eine Existenz Gottes so sicher ausschließen kannst“, hatte Elisabeth zum gefühlt tausendsten Mal von ihr wissen wollen.

„Und wie kannst du dir so sicher sein, dass es ihn gibt?“, hatte sich Hagen eingemischt, einen tiefen Zug von seiner Zigarette genommen und genüsslich ausgeatmet.

Eine Weile war es still gewesen.

„Glaube!“ Ferdinand hatte ein paarmal an seiner Zigarre gepafft, bevor er fortgefahren war: „Unser Glaube gibt uns die schöne Gewissheit, dass wir nach dem Tod auferstehen werden!“

„Und das ist ja auch schön für euch“, hatte Theresa geduldig geantwortet, doch dann hatte sie es nicht lassen können: „Obwohl Gewissheit in diesem Kontext eigentlich einen Widerspruch darstellt.“

Hagen hatte vermitteln wollen. „Theresa und ich üben ja nicht nur Kritik an der katholischen Kirche, wir stehen sämtlichen religiösen Institutionen skeptisch gegenüber!“

„Genau!“, hatte Theresa zugestimmt. „Ihr habt eure Sicht, wir haben unsere – kann man es nicht ein für alle Mal dabei belassen? Wie oft sollen wir diese Themen denn noch durchkauen?“

Doch ihre Eltern waren hartnäckig gewesen, und Hagen war in eine heftige Grundsatzdiskussion mit Ferdinand geraten, die er schließlich mit einem Statement beendete, das keinen Zweifel daran ließ, dass das Thema ab jetzt für ihn ein für alle Mal durch war: „Ich verstehe mich als wissenschaftlich orientierten Menschen, und ich fühle mich als Mitglied einer zivilen Wertegemeinschaft! Ich mag weder anderen etwas vorschreiben, noch möchte ich reglementiert werden! Das Grundgesetz ist völlig ausreichend. Und ich bin absolut dagegen, dass die Kirchen immer noch, trotz Säkularisation, erheblichen Einfluss auf Politik und Staat nehmen oder nehmen wollen und sich dabei sogar über Gesetze hinwegsetzen! Aus meiner Sicht ist die katholische Kirche ein gewinnorientierter Konzern, der sich vor Steuerzahlungen drückt. Ein Konzern, der die Antibabypille verteufelt und gleichzeitig in pharmazeutische Aktien investiert, die genau diese Verhütungsmittel herstellen!“

„Nie und nimmer! Wer behauptet das?!“ Ferdinand war seine Zigarre aus der Hand und zu Boden gefallen. Hektisch hatte er sie aufgehoben und neu angezündet, während er Hagen weiter herausfordernd fixiert hatte.

„Liest du denn keine Zeitung? Die Medien haben schon vor Jahren immer wieder darüber berichtet – auch dass die katholische Kirche angeblich Aktienpapiere von Rüstungskonzernen kauft! Wie versteht sich das deiner Meinung nach mit dem Aufruf zum Weltfrieden?“

„Also, ich glaube das nicht“, hatte sich Elisabeth eingemischt. „Nur weil es in den Zeitungen steht, müssen solche Anschuldigungen noch lange nicht wahr sein!“

„Und was ist mit den vielen Opfern, die unter den pädophilen Ausschreitungen katholischer Repräsentanten unendliches Leid haben erdulden müssen oder immer noch erdulden, hältst du das dann auch für die Unwahrheit?!“ Hagen hatte den Kopf geschüttelt und Theresa einen genervten Blick zugeworfen.

Sie hatte ihm beigepflichtet. „Und nicht nur das! In diesem Zusammenhang schreckt die katholische Kirche nicht selten davor zurück, gegen das achte Gebot zu verstoßen, und redet ohne mit der Wimper zu zucken falsch Zeugnis, nur, um sich vor Entschädigungszahlungen zu drücken. Das ist nicht nur ein Skandal, sondern ein weiteres Indiz für deren Widersprüchlichkeit!“

Dass sie sich diskriminiert fühlte, wenn Politiker, die doch die Interessen einer aufgeklärten Zivilgemeinschaft vertreten sollten, vom Kitt der Kirchen in der Gesellschaft sprachen, hatte sie sich lieber verkniffen – auch, dass sämtliche Alarmglocken bei ihr bimmelten, wenn anlässlich islamistischer Terroranschläge Vertreter der christlichen Kirchen gemeinsam mit Vertretern des Judentums und des Islams Einigkeit vor der Presse demonstrierten.

Hagen hatte sich einen entsprechenden Fernsehbericht angeschaut und nach ihr gerufen. Es war nicht zu übersehen gewesen, wie wütend ihn das gemacht hatte! „Hier inszenieren sich gerade wieder Böcke als Gärtner!“

„Oder Wölfe im Schafspelz.“ Theresa gab Hagen absolut recht. Dienten nicht sämtliche Weltkirchen mit ihren teilweise fundamentalistischen Lehren als Plattformen für Radikale? Und hatten nicht alle schon im Namen Gottes gemordet, Glaubenskriege angestiftet und sich gleichzeitig als Retter aufgespielt? Wie passte das zusammen?

„Aber es gibt doch inzwischen zunehmend Strömungen, die für eine Erneuerung der Kirchen stehen!“, hatte Ferdinand argumentiert und Theresa hatte zugestimmt.

„Du weißt aber auch, dass so mancher Reformer in der Vergangenheit sein Leben dafür hat aufs Spiel setzen müssen! Und zeigen nicht gerade die jüngsten Ereignisse, dass man für Erneuerungsbestrebungen auch heute wieder in Lebensgefahr geraten kann? Ich frage mich, ob sich die Weltkirchen tatsächlich ihrer immer wieder zitierten Verantwortung wirklich bewusst sind. Mir wäre wohler, wenn es derartige Institutionen in dieser Form gar nicht mehr gäbe!“

Danach hatte eine ganze lange Weile niemand etwas gesagt. Bis Ferdinand plötzlich eine TV-Sendung eingefallen war, die gerade lief und die er unbedingt sehen wollte, während Elisabeth abrupt die Wäsche im Keller eingefallen war, die noch aufgehängt werden musste.

Theresa und Hagen hatten verstanden und sich verabschiedet. Am nächsten Tag waren sie nach Island geflogen – und nun waren sie hier!

Der Fahrstuhl stoppte auf ihrer Etage, sie betraten den Flur, und Theresa entriegelte die Tür zu ihrem „Reich“. Das Zimmer war ein Traum. Alles war in matten Grau- und Brauntönen gehalten, was gleichermaßen elegant und gemütlich wirkte. Eine Liegelandschaft vor dem Kamin lud zu romantischer Zweisamkeit ein. Und für den absoluten Wow-Effekt sorgte ein riesiges Panoramafenster.

„Wahnsinn! Der Blick auf den Atlantik ist ja fantastisch!“ Erstaunlich glatt, wie glänzender schwarzer Seidenstoff, lag das Meer unter einem kitschigen Sichelmond und bildete einen unerwarteten Kontrast zur zerklüfteten und winterlichen Küstenlandschaft Reykjaviks. Von ihrem ersten Besuch an war Theresa dem Zauber dieses Landes mit seinen vielen Vulkanen und heißen Quellen erlegen.

Eigentlich kein Wunder, dass in vielen Teilen der Bevölkerung der Glaube an die Mythen alter Götter, an Elfen und Trolle noch lebendig war. „Wie habt ihr Isländer es bloß angestellt, trotz Christianisierung, eure mythischen Vorstellungen von der Welt derart intensiv am Leben zu erhalten?“

Hagen hatte mit den Schultern gezuckt. „Schon im Schulunterricht wurden uns die Sagen aus der ‚Edda‘ nahegebracht. Ein Teil dieser Aufzeichnungen stammt aus dem 11. Jahrhundert – von meinem Landsmann Sæmundur Sigfússon. Hast du von ihm schon mal gehört?“

„Nein.“

„Er war Gelehrter und Priester.“ Hagen gab seiner Stimme plötzlich eine unheilschwangere Farbe. „Er konnte angeblich durch die Luft fliegen und soll mit dem Teufel einen Pakt geschlossen haben. Viel mehr weiß ich allerdings nicht mehr.“

Plötzlich knallte der Korken einer Champagnerflasche. Theresa drehte sich um und beobachtete ihren fast zwei Meter großen Ehemann, um den so manche ihrer Freundinnen sie heimlich beneideten. Geschickt goss er die goldfarbene, leicht sprudelnde Flüssigkeit in zwei Gläser. „Ein Geschenk des Hauses.“ In seinen großen Händen wirkten die Gläser besonders filigran. Sie nahm eins entgegen und stieß mit ihm an.

Hagen beugte sich zu ihr runter, küsste sie und säuselte: „Auf den Schönen und das Biest.“

Theresa lachte auf, diesen Spruch hörte sie nicht zum ersten Mal. Die Flitterwochen begannen vielversprechend!

2

Was hatte sie so plötzlich geweckt? Theresa lauschte einen Moment ins Halbdunkel des Zimmers. Jetzt war alles still. Die Bettdecke war verrutscht, und sie und Hagen waren immer noch nackt. Ihr war kalt. Das Feuer im Kamin war heruntergebrannt und glühte nur noch. Sie deckte sich zu und kuschelte sich an Hagen. Sein Geruch und die Wärme seines Körpers gaben ihr ein Gefühl von Geborgenheit. Sie strich ihm eine Haarsträhne aus dem Gesicht und betrachtete ihn verknallt. Kein Zweifel – sie war mit einem schönen Mann verheiratet! Er besaß ebenmäßige markante Gesichtszüge, und Theresa fragte sich nicht zum ersten Mal, wie die Natur eine solche Symmetrie erschaffen konnte. Natürlich wusste er um seine Attraktivität – tat aber so, als sei ihm dieser Umstand völlig egal.

Als sie ihn küsste, erwiderte er ihre Zärtlichkeit, legte seine Hand auf ihren Bauch – und versank wieder in Tiefschlaf. Theresa schmunzelte. Hagen verausgabte sich dermaßen, dass er „hinterher“ nicht etwa nach seinen Zigaretten verlangte, sondern nur ein einziges großes Bedürfnis verspürte – Schlaf! Er bemühte sich zwar trotz Müdigkeit, Theresa, die im Gegensatz zu ihm nach dem Sex erstaunlich unternehmungslustig und sehr gesprächig war, noch etwas Aufmerksamkeit zu gönnen, doch spätestens, wenn er Antworten auf nicht gestellte Fragen gab, war klar, dass er bereits in die ausgestreckten Arme von Morpheus unterwegs war.

Heute war es allerdings anders gewesen. „Wirklich schade, dass wir nie gemeinsame Kinder haben werden“, hatte er gemurmelt, „zu dumm, dass ich dir diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Ich stelle es mir manchmal vor, weißt du?“

Eine ganze Weile hatten sie geschwiegen und einander festgehalten. Und Theresa hatte darüber nachgedacht, wie unverhofft selbst schönste Augenblicke ihre Schattenseiten offenbarten und wie sich – umgekehrt – in schrecklichen Augenblicken plötzlich Zuversicht einstellen konnte. Es war eine Binsenweisheit, dass es das eine ohne das andere nicht geben konnte.

Sein Problem hatte Hagen nicht zum ersten Mal thematisiert. Doch es war diesmal besonders deutlich geworden, dass sein Selbstbewusstsein nur Fassade war und seine oft provokant zur Schau getragene Coolness letztendlich nur dazu diente, das Unabänderliche zu kompensieren – das durch ein niederschmetterndes medizinisches Gutachten vor ein paar Wochen endgültig bestätigt worden war. Es stellte eine bittere Schmach für ihn dar und aus seiner Sicht seine männliche Identität empfindlich in Frage.

„Es ist doch ein Unterschied, ob man sich gegen ein Kind entscheidet oder ob sich diese Frage von Anfang an erst gar nicht stellt, Thessa“, hatte er niedergeschlagen resümiert.

Theresa hatte all die wunderbaren Attribute, die Hagen in ihren Augen besaß, beschworen und ihm versichert, dass sie ihn liebte, doch er hatte nachdenklich geschwiegen.

„Ich habe in jeder Hinsicht meine Ergänzung in dir gefunden, ich bin glücklich mit dir, das weißt du doch, oder?!“

Hagen hatte abwägend genickt. „Das sagst du jetzt, aber in ein paar Jahren siehst du das vielleicht anders und denkst, dass ...“

„... dass du der Mann bist, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will!“

Es stimmte, sie hegte durchaus den Wunsch nach einem Kind. Die Vorstellung, sich und Hagen in gemeinsamen Kindern wiederzuerkennen, hätte sie sehr glücklich gemacht. Dass ihr gemeinsamer Lebensentwurf in diesem Punkt scheiterte, war bitter. Doch sie mussten damit fertigwerden. Sie und Hagen würden in naher Zukunft das Richtige tun und sich mit einer Adoptionsagentur in Verbindung setzen. Einem elternlosen Kind die Chance eines liebevollen Zuhauses zu bieten bot ihnen gleichzeitig die Chance auf Familie – ein Lebensentwurf, den sie mit Hagen auf jeden Fall leben wollte.

„Wer denn sonst, wenn nicht wir“, flüsterte sie ihm leise ins Ohr und küsste sein Ohrläppchen. Dann machte sie sich vorsichtig von ihm frei, stand auf und zog sich den Morgenmantel über.

Sie goss den Rest Champagner in eins der Gläser und langte in ihre Handtasche. Einem Kästchen entnahm sie einen Joint und zündete ihn an. Dann öffnete sie die Terrassentür und ging nach draußen. Sie inhalierte tief, spürte den angenehmen Schwindel und nippte vom Champagner. Es würde wohl eine ihrer letzten Haschischzigaretten sein – ein Vergnügen, dem sie ohnehin nur noch selten nachging, ein nostalgisches Überbleibsel aus einer wilden Zeit.

Doch Hagen mochte es nicht, wenn sie kiffte, und als zukünftige Mutter würde sich ein derartiger Konsum endgültig verbieten.

Als sie nach einer Weile zu frösteln begann und reingehen wollte, sah sie, fast außerhalb ihres Gesichtsfeldes, plötzlich etwas aufblitzen. Als sie sich umdrehte und nach oben blickte, entdeckte sie grünlich flackernde Schleier am tiefschwarzen Himmel. Tatsächlich schien sich gerade über ihr das Spektakel eines Nordlichts auszubreiten! Ein derartiges Erlebnis war ihr bisher verwehrt geblieben. Sie schlich nach drinnen und zog sich leise an. Dann schnappte sie sich Hagens Kamera, warf noch einen Blick auf ihren tief schlafenden Ehemann und hastete aus dem Zimmer.

Auf dem Flur begegnete ihr ein ebenfalls flitterndes Paar. Der sichtlich angetrunkene Bräutigam mühte sich erfolglos ab, seine Braut über die Türschwelle zu heben. Er ging unter der Last langsam in die Knie, schob seine Angetraute schließlich über die Schwelle und kämpfte dann mit der Tür, die auch nach mehreren Tritten partout nicht ins Schloss fallen mochte. Theresa erbarmte sich, kehrte um und zog die Tür zu. Sie drehte noch den Türhänger auf „Do not disturb“, nahm den Aufzug nach unten und sprintete aus dem Hotel.

Über dem gesamten Meereshorizont, besonders in Richtung der Halbinsel Grotta, auf der ein Leuchtturm stand, flackerten Polarlichter. Allerdings hatte sich die Farbe von dem anfänglichen Grün zu einem hellen Rot verändert. Theresa erinnerte sich, etwas darüber gelesen zu haben: Für die Färbung der „Aurora Borealis“ war die Höhe, in der die geladenen Teilchen eines Sonnensturms auf das Erdmagnetfeld trafen, entscheidend. Während sie die Belichtung der Kamera einstellte, beschloss sie, Hagen nichts von ihrem nächtlichen Ausflug zu erzählen. Spitzbübisch malte sie sich aus, wie er am nächsten Morgen über die Bilder auf seinem Display überrascht sein würde, während sie ein harmloses Gesicht dazu machte.

Sie schoss ein paar erste Fotos und prüfte die Qualität. Dann stiefelte sie drauflos, ohne zu bemerken, wie schnell sie sich vom Hotel entfernte. Es war klirrend kalt, und der Schnee unter ihren Stiefeln knirschte laut in der Stille – die plötzlich etwas Bedrückendes hatte. Theresa hatte von Hagen gehört, dass während der Nordlichter viele Touristen unterwegs waren. Doch erstaunlicherweise war hier kein Mensch zu sehen. Vielleicht hatte sich niemand wegen der niedrigen Temperaturen hinausgewagt. Wie spät mochte es sein? Sie schätzte es auf etwa ein Uhr in der Früh. Ein tiefviolettes Polarlicht waberte am Himmel. Das ganze Schauspiel erinnerte sie an eine sorgfältig durchchoreografierte Lasershow. Und das ganz ohne Eintritt, dachte sie und grinste, während sie den Auslöser der Kamera erneut betätigte. Dabei fühlte sie sich zunehmend körperlos und wie in Trance – vielleicht eine Wirkung des Marihuanas. Ihr Blick fiel auf die entfernte Wasseroberfläche des Atlantiks, wo sich die Lichterscheinungen widerspiegelten, dann auf ihre Umgebung. Die Lavafelsen bildeten einen bizarren Kontrast zur Schneelandschaft, manche von ihnen schienen zu atmen und sich, plötzlich lebendig geworden, grotesk zu bewegen. Es hatte etwas Unheimliches, wenn nicht gar Bedrohliches. Theresa wurde bewusst, dass sie, im Fall einer Gefahr, ziemlich hilflos war. In welcher Richtung lag das Hotel? Es war nicht mehr zu sehen. Sie spürte Panik in sich aufsteigen und rief sich zur Ordnung. Ihre Fantasie ging mit ihr durch – welche Gefahr sollte hier schon lauern?

Als sie auf eine kleine Anhöhe schritt, um die Wasseroberfläche zu fotografieren, hörte sie ein merkwürdiges Knistern. Sie versuchte, das Geräusch zu orten, und blickte nach oben. Über ihr waberte immer noch, jetzt spiralförmig, das tiefviolette Nordlicht – gleichzeitig spürte sie ein Kribbeln am ganzen Körper und fühlte, wie sich ihre feinen Nacken- und Armhärchen aufstellten. Etwas schien sich außerhalb ihres Blickfelds zu bewegen. War da jemand? Was war das?!

3

Theresa blinzelte. Wo waren die Nordlichter hin? Sie versuchte sich zu orientieren. Das da über ihr waren jedenfalls keine. Sie blinzelte noch einmal. War es die Sonne? Nein, es sah eher aus wie – ja wie denn? Es fiel ihr nicht ein. Irgendwelche grellen Dinger ... Lampen, genau! Lampen rasten über sie hinweg – doch warum diese Eile?

Sie versuchte den Kopf anzuheben, doch es gelang ihr nicht. Warum war ihr so entsetzlich heiß? Als sie Anstalten machte, sich von ihrer Decke – wieso eine Decke? – zu befreien, wurde sie plötzlich festgehalten.

„Ganz ruhig, Liebling, ich bin bei dir!“ Die Stimme kam ihr bekannt vor. Hagens Gesicht schob sich in ihr Gesichtsfeld, und Theresa erschrak. Er griff nach ihrer Hand. „Alles wird gut, das verspreche ich dir.“

Wieso wurde alles gut? War denn irgendwas schlecht? Ihr war heiß, das war alles! Irgendjemand sagte plötzlich etwas von einem Wärmebett. Wärmebett? Nun spürte sie allerdings Panik! Ihr war doch bereits unerträglich heiß – merkte das denn niemand?? Als sie protestieren wollte, versagte ihr die Stimme. Sie hörte, wie sich eine Tür öffnete, und fühlte, wie sie in einen Raum geschoben wurde. Sie schloss die Augen und versuchte sich zu konzentrieren.

Die leise Erinnerung eines zirkulierenden Lichtes glitt plötzlich durch ihre Gedanken, doch sie war zu müde, dieser Erinnerung zu folgen. Sie spürte eine zunehmend bleierne Schwere und etwas, das sich aufzubäumen schien und gleichzeitig nachgab. Zufrieden ließ sie sich treiben und versank in einem Strudel bunter Nebel und immer leiser werdender Stimmen, die nur noch vereinzelt von irgendwoher zu ihr durchdrangen. Dann war Stille – Frieden.

Was war das für ein piepsendes Geräusch? Alarmiert schlug sie die Augen auf. Ihrer Gewohnheit folgend, wollte sie sich sogleich aus dem Bett schwingen, doch eine Hand drückte sie sanft nach unten.

„Schön langsam. Willkommen zurück.“

Verwirrt starrte sie in das Gesicht eines rotbärtigen Hünen mittleren Alters in einem weißen Kittel. Ein Arzt? Theresa dachte scharf nach. Schlagartig fiel es ihr ein – der nächtliche Ausflug!

Sie beobachtete, wie der Hüne ihr eine neue Infusion anlegte. „Ich bin Doktor Gunarsson.“

Jemand nahm ihre Hand und sie wandte ihren Kopf zur Seite. Hagen saß an ihrem Bett.

„Wie geht es dir? Du hast mir einen Mordsschrecken eingejagt, weißt du das?! Mein Gott, Thessa, was hast du dir bloß dabei gedacht! Warum gehst du mitten in der Nacht allein –“

„Da waren –“

„Nordlichter, ja, ich weiß!“

Theresa sah, dass Hagen nicht beeindruckt war, und ärgerte sich über seinen vorwurfsvollen Ton. Sie hatte keine Lust, sich zu rechtfertigen! Doch eine innere Stimme sagte ihr, dass Hagen recht hatte – was hatte sie sich dabei gedacht?

„Du hast so tief geschlafen und kennst das alles.“ Sie bekam einen Schreck. „Die Kamera?“

Hagen deutete auf den Nachttisch.

Theresa drückte seine Hand. „Sei bitte nicht sauer. Ich verspreche dir, dass ich so was nie wieder mache!“ Doch das nächtliche Ereignis war präsent. „Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es war – es war –“

„Gigantisch“, meldete sich plötzlich Doktor Gunarssons nüchterne Stimme. Er war gerade damit beschäftigt, Theresa vom EKG zu entstöpseln. „Der Norden hat für viele Menschen etwas Magisches.“ Er zwinkerte Theresa zu und machte Anstalten, sie mit dem Stethoskop abzuhören. „Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Die Lichter waren diesmal erstaunlich ...“, er suchte nach dem richtigen Wort, „... vielfältig!“

Theresa nickte. „Ja! Haben Sie dieses elliptische Polarlicht gesehen und das rötliche, das sich fast über den gesamten Horizont ausgebreitet hat?“

Doktor Gunarsson antwortete nicht, sondern bedeutete ihr stattdessen, einen Moment zu schweigen, was Theresa jedoch ignorierte.

„Ich habe so ein merkwürdiges Geräusch gehört“, fuhr sie fort. „Erst war es so ein Knistern, dann klang es wie ein dumpfer Knall!“

Gunarsson gab auf, legte sein Stethoskop weg und begann, sie abzuklopfen. „Wussten Sie, dass wir Isländer, und auch die Inuit auf Grönland, das Polarlicht für das Tor zu einer anderen Welt halten? Schon die alten Kelten haben an diese ,Anderswelt‘ geglaubt.“ Mit gespieltem Erstaunen fuhr er fort: „Hat Ihnen Ihr Mann das etwa nicht erzählt?“ Er wandte sich Hagen zu: „Und wie kann ausgerechnet mein Landsmann ein solches Wunder verschlafen?!“

Beide Männer lachten, und Theresa beobachtete, dass Hagen sich entspannte und auf Gunarssons scherzenden Ton einging. „Ich bin Naturwissenschaftler und muss so gesehen an Beweise und nicht an Wunder glauben! Allerdings gibt es in der Biologie durchaus Wunderliches. Zum Beispiel Tiere, die sich selbst reproduzieren können, oder Pflanzen, die für ihre Fressfeinde giftig werden.“

Gunarsson nickte. „Gewarnt durch biochemische Botenstoffe ihrer Artgenossen, ich weiß.“

Hagen nickte. Er strich Theresa eine Haarlocke, die ihr ins Gesicht gefallen war, zurück und küsste ihre Handinnenfläche.

Er sah blass aus, und Theresa wurde plötzlich bewusst, wie viele Sorgen er sich ihretwegen gemacht hatte.

Gunarsson begann seine medizinischen Utensilien zusammenzusammeln. „Ich bin zwar Schulmediziner, aber ich habe mehr als einmal mit Patienten gesprochen, die Nahtoderlebnisse hatten. Auch wenn die Medizin dafür natürliche Erklärungen findet, so besteht für Menschen, die solche Erlebnisse hatten, überhaupt kein Zweifel, dass sie Zeuge eines Wunders geworden sind. Vor ein paar Jahren habe ich einen todkranken Patienten behandelt. Er starb. Er war tatsächlich wenige Minuten tot. Als er sein Bewusstsein wiedererlangte, hatte er nicht nur eine zutiefst spirituelle Erfahrung gemacht, sondern sein Bauchspeicheldrüsenkarzinom war ein paar Tage später spontan verschwunden. Ich kann mir das nicht erklären, aber glauben Sie mir, wenn dieser Mann über sein Erlebnis spricht, kann man sich nur schlecht der Magie, die seine Schilderungen erzeugen, entziehen. Meine Sicht auf die Dinge hat sich im Laufe der Jahre entscheidend verändert.“

Er ging zur Tür. Dann hielt er inne und drehte sich um. „Und was ist mit dem Fakt, dass Sie heute Morgen ausgerechnet von einem genau rechtzeitig vorbeikommenden Ballonfahrer entdeckt und so vor dem sicheren Erfrieren bewahrt wurden – obwohl Sie trotz intensiver Bemühungen der Suchmannschaften die ganze Zeit vorher unauffindbar waren?“

Theresa drehte sich zu Hagen. „Ein Ballonfahrer?“

Er nickte.

„Könnte man dahinter nicht höhere Fügung vermuten?“, fragte Gunarsson.

„Zufall“, konstatierte Theresa.

Doktor Gunarsson stutzte. „Zufall? Woher wissen Sie das so sicher?“ Er dachte einen Moment nach. „Ist es nicht eher so, dass man weder Zufall noch Wunder belegen beziehungsweise widerlegen kann?“

Theresa wusste, worauf er hinauswollte. Sie kannte solche Diskussionen zur Genüge und hatte im Moment keine Lust darauf. Von ihr aus konnte jeder denken, was er wollte!

„Für mich zählt Wissenschaft“, entgegnete sie. „Wunder und Glaube sind nicht verifizierbar und gehören ins Reich der Fantasie.“

Gunarsson lächelte höflich. „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt – Albert Einstein.“ Er nickte Theresa und Hagen freundlich zu und schloss leise die Tür.

4

Sie schlug die Broschüre einer Adoptionsagentur auf. Seit fast einer Woche waren sie und Hagen wieder zu Hause, und Theresa stellte zum wiederholten Mal fest, wie schnell die Flitterwochen vergangen waren. Von den Folgen ihres nächtlichen Ausflugs hatte sie sich zügig erholt und gemeinsam mit Hagen die restliche Zeit genutzt, um die Sehenswürdigkeiten Islands zu erkunden. Besonders interessierte sie sich für die Architektur gotischer und romanischer Sakralbauten. Seit sie denken konnte, liebte sie Türme. Auf der britischen Kanalinsel Jersey war sie im vorigen Sommer dieser Leidenschaft ausgiebig nachgegangen – zum Leidwesen Hagens. Er hatte einfach nur faulenzen und auf den Atlantik schauen wollen. So war sie eben allein losgezogen, hinauf zum Mont Orgueil Castle in Gorey, das man hoch über dem Atlantik erbaut hatte. Hagen war von oben nur noch als dicker Fleck am Strand erkennbar gewesen. Im Garten der Festung war Theresa, vom Duft der Rosen und dem Rufen der Möwen eingelullt, einen Moment eingeschlafen. Stundenlang war sie anschließend in der Anlage unterwegs gewesen und hatte die verschiedenen Aussichten erkundet. Auf dem Festungsturm war sie dann hängengeblieben.

Während sich ihre Augen in den Weiten des Atlantiks verloren hatten, war ihr plötzlich bewusst geworden, dass sie diesen Fernblick mit all jenen Menschen teilte, die über die Jahrhunderte im Castle gelebt hatten und schon längst vergangen waren. Doch die Aussicht auf den Atlantik war geblieben und schuf eine Verbindung durch Raum und Zeit.

Hagen zog sie gern wegen ihrer Vorliebe für alte Schlösser und Kirchen auf. Aber gab es eine bessere Möglichkeit, sich eine unbekannte Umgebung zu erschließen, als auf Türme zu steigen? Abgesehen von der Möglichkeit, diese von hohen Bäumen aus zu betrachten, was sie ebenfalls liebte.