Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

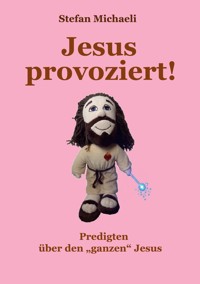

Jesus mutiert unter Evangelikalen zusehends zum "persönlichen Wünsche-Erfüller" und "Lebenssoptimierer". Aber ist das tatsächlich der biblische Jesus? Der ist nicht immer nur bequem, lieb und angepasst! Das Buch beinhaltet 20 Predigten über den "ganzen" Jesus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Autor:

Stefan Michaeli ist Theologe und war Gemeindepastor in mehreren freikirchlichen Gemeinden im südlichen Deutschland. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er publiziert zum Selbstschutz unter einem Künstlernamen.

Der Autor steht gerne für Predigten, Referate, Schulungen oder Autorenlesungen zur Verfügung. Mit dem Autor kann Kontakt aufgenommen werden unter: [email protected] oder über seine Webseite: stefanmichaeli.weebly.com. . Über die Webseite können auch weitere Bücher des Autors bestellt werden.

Von Stefan Michaeli liegen bisher vor:

»Erbärmliche Gemeinden« (2005/2020)

»Sterbefall Gemeinde« (2020)

»Hundertachtzig Grad verkehrt« (2020)

»Jesus provoziert!« (2021)

»Weihnachten, wie’s im Buche steht« (2023)

»Nur die Bibel!« (2023)

»Placebo-Glaube« (2025)

„Er wird seine Tenne fegen!“

Johannes der Täufer über Jesus (Lukas 3,17)

Inhalt:

Der halbe Jesus

Johannes über Jesus

1. Bekehrt?

2. Zwei Typen

3. Die letzte Frage

4. Schweigen

5. Unklug

6. Wunder

7. Verunsicherung

8. Reichtum

9. Jesu Liebe

10. „Herzliche Gratulation!“

11. Tun

12. Jesus verlieren

13. Großer Glaube

14. Gesegnet scheitern

15. „Du Satan!“

16. Jesus verärgert

17. Angst

18. Jesus provozieren?

19. Die Belohnung

20. Salz sein

Jesus begegnen

Der halbe Jesus

Zunehmend wird mein Verdacht stärker, dass wir uns Jesus hierzulande „stromlinienförmig“ zurechtgelegt haben.

Ich habe in meinem jahrzehntelangen Dienst als freikirchlicher Pastor viel Einblick erhalten, wie wir im alltäglichen Vollzug mit „unserem“ Jesus umgehen. Könnte es sein, dass wir inzwischen einem ziemlich bequemen Jesus nachfolgen? Beim Betrachten unserer geistlichen Gepflogenheiten in unseren Gemeinden und im persönlichen Umgang mit Jesus scheint mir dieser Gottessohn sehr angepasst geworden zu sein. Unseren Wünschen, unseren Erwartungen, unseren Lebenskonzepten angepasst. Uns angepasst!

Jesus ist uns irgendwie zum „Kuschel-Jesus“ degeneriert, der sich stets und ausschließlich um uns zu kümmern hat, der laufend zuständig ist für die Behebung unserer Alltagsprobleme und der bitteschön unser Lebensumfeld zur Wohlfühlzone umzugestalten hat.

Ich habe mir neulich über das Internet einen solchen „Kuschel-Jesus“ für mich selbst besorgt. Er ist aus weichem Plüsch gefertigt und fühlt sich wahrlich tröstlich an, wenn ich ihn über meine Wange kuscheln lasse.

Aber schnell habe ich gemerkt, dass diesem Jesus noch etwas fehlt. Also habe ich ihm einen Zauberstab in die Hand montiert. Denn mein „Kuschel-Jesus“ hat selbstverständlich übernatürliche Kräfte, mit denen er mir meine Probleme sozusagen “wegzaubern“ kann. Genauso wie die gute Waldfee, die uns mit ihrem Zauberstab drei oder gerne auch mehr Wünsche erfüllen darf. Okay, wir Christen nennen diesen Vorgang nicht „zaubern“, sondern „Wunder tun“, denn „zaubern“ stammt eben aus der Märchen-Mythologie und ist also nicht geistlich; „Wunder tun“ hingegen kommt aus der Bibel und ist folglich geistlich. Der gewünschte Vorgang ist bei unserem Kuschel-Jesus allerdings absolut derselbe wie bei der guten Zauberfee. Aber wir nennen es selbstverständlich immer so, dass es möglichst geistlich klingt.

Dieser Kuschel-Jesus mit Zauberstab (dessen Spitze dank LED-Technik sogar beim Zaubern blinken kann!) sitzt nun in meinem Büro auf dem Regal. Er prangt übrigens auch als Titelbild auf dem Cover dieses Buches, selbstverständlich auf der genau dazu passenden Hintergrundfarbe: Zartes Rosarot.

Kuschel-Jesus mit dem Zauberstab erinnert mich täglich in meinem Büro daran, welchem Jesus ich nicht nachfolge. Gleichzeitig hilft er mir immer wieder, meine Mitchristen beziehungsweise ihren Umgang mit Jesus besser zu verstehen. Denn ich werde viel zu oft in meinem Verdacht bestätigt, dass deren Jesus-Bild ziemlich genau meinem „Kuschel-Jesus mit Zauberstab“ entspricht. Und dass sich ihr real gelebtes Christsein dann natürlich folgerichtig an diesem Jesus-Verständnis ausrichtet.

Aber ist das wirklich Jesus? Ist das der ganze Jesus?

Natürlich ist Jesus voller Zuneigung für uns, natürlich hat er sich aus lauter Liebe für uns geopfert und setzt sich bis heute für seine Nachfolger ein; natürlich tröstet er uns, gibt er uns Hoffnung und Zukunft und natürlich steht er auch jederzeit auf unserer Seite. Das ist nichts weniger aus biblisch und damit wahr.

Aber ist das alles? Ist das schon der ganze Jesus?

Uns ist vorwiegend ein Jesus geläufig, der von sich selber sagt: „Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig!“ (Matthäus 11,29); wir haben Jesus als den „guten Hirten“ aus Psalm 23 und Johannes 10 verinnerlicht und lassen uns immer wieder gerne trösten von seiner Zusage dass er „die Mühseligen und Beladenen erquicken“ will (Matthäus 11,28); gerne erkennen wir ihn als den, der uns „seinen Frieden gibt“, damit unser Herz sich „nicht erschrecke und fürchte‘“ (Johannes 14,27); wir wissen auch längst, dass er derjenige ist, der aus Liebe „sein Leben lässt für seine Freunde“ (Johannes 15,13), dass er „mitten unter uns“ ist, wenn sich „zwei oder drei in seinem Namen versammeln“ (Matthäus 18,20) und dass er bei uns ist „alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matthäus 28,20).

Und nicht zu vergessen die zahllosen Wunder, die er zu Erdenzeiten getan hat! Waren es nicht vorwiegend Heilungen, Wohltaten und Liebes-erweise für kranke und geschundene Menschen? Tut er solch „Wunderbares“ nicht auch heute noch? Auch das ist unser Jesus!

Dies alles haben wir völlig aufgenommen, ja geradezu aufgesogen. Nach diesem Grundmuster haben wir uns unseren Jesus verinnerlicht; so ist unser Jesusbild geprägt, das ist unsere Vorstellung von ihm. Genau so ist er, „unser“ Jesus: liebevoll, herzlich und jederzeit für uns da!

Aber ist das wirklich Jesus? Der ganze Jesus? Müsste da nicht noch mehr sein?

Die Versuchung, aufgrund unseres Wunschdenkens die uns passenden Bibelstellen zu verinnerlichen und gleichzeitig die etwas unangenehmeren beiseite zu schieben, sollten wir nicht unterschätzen! Das kann durchaus unbewusst geschehen. Wir tun das vielleicht nicht willentlich. Aber wir tun es!

Gerade betreffend unserer Sicht von Jesus.

Wenn wir also unsere Vorstellung von Jesus zwar der Bibel entnehmen, aber nach einem wunschgesteuerten „Rosinenpickersystem“, das nur diejenigen Bibelverse und Aussagen über Jesus berücksichtigt, die uns passen, dann erhalten wir mit Sicherheit ein Zerrbild von Jesus. Ist aber unser Bild von Jesus erst mal schief und einseitig, dann haben wir nicht bloß einen Erkenntnismangel, sondern dann werden wir Jesus auch nicht so erleben, wie er wirklich ist! Folge davon dürfte dann sein, dass es uns außerordentlich schwerfällt, ein gesundes Vertrauen zu ihm aufzubauen. Vielmehr werden wir damit ziemlich zwangsläufig an unserem Glauben insgesamt über kurz oder lang Schiffbruch erleiden. Nämlich einfach deshalb, weil der Jesus, den wir uns vorstellen, sich uns im Gegenzug nicht so vorstellen wird!

Denn: Sollten wir tatsächlich etwas mit Jesus zu tun haben, dann werden wir es immer mit dem Jesus zu tun haben, der tatsächlich existiert. Aber nie mit dem, den wir uns künstlich zurechtgebastelt haben! Unser Wunschbild-Jesu wird uns nie begegnen, weil es ihn nicht gibt! Es gibt nur einen einzigen Jesus, und zwar den real existierenden. Es gibt nur den „ganzen“ Jesus.

Haben wir den? Ich fürchte: „Nein!“

Der „Kuschel-Jesus“ grüßt von meinem Büroregal herunter!

Müsste da nicht beispielsweise, ergänzend zur tröstlichen Erkenntnis, dass Jesus uns dient, biblischerseits auch noch eine Berufung erkannt werden – nämlich die Berufung, ihm auch unsererseits zu dienen? Ist er nicht auch ein König? Einem König aber dient man, einem König gehorcht man. Denn ein König regiert! Und ein König regiert eben nicht stets genau so, wie es seiner Gefolgschaft gerade in den Kram und in ihr Lebenskonzept passt. Ein König hat übergeordnete Ziele und setzt seine Untertanen als Diener oder Soldaten dazu ein, diese Ziele zu verwirklichen. Er nimmt sie in Amt und Pflicht!

Unser König aber, ist der immer nur bequem?

War da nicht außerdem auch noch die biblische Beobachtung, dass eine reale Begegnung mit Gott, dem Herrscher über Himmel und Erde, in aller Regel eben gerade nicht beruhigend und tröstlich, sondern fast immer höchst beunruhigend und aufrüttelnd war, verunsichernd und erschütternd? Man schaue nur mal nach im Alten Testament, was jeweils los war, wenn der lebendige Gott die Erde berührte und es zum direkten Kontakt zwischen ihm und uns Menschen kam!

Und nun begegnen wir also seinem Sohn, der gemäß Selbstaussage genauso wie sein Vater ist. Und wir proklamieren sogar noch, dass wir ihm persönlich, sozusagen „von Angesicht zu Angesicht“, begegnen! Mehr noch: ihn sogar in unser Leben „aufgenommen“ haben! Wird jetzt unser persönlicher Umgang, werden jetzt unsere Begegnungen mit diesem Sohn Gottes, dessen Charakter selbstverständlich völlig demjenigen des alttestament-lichen Gottes entspricht, immer nur bequem und tröstlich sein?

Natürlich lesen wir im Neuen Testament, was Jesus alles für uns getan hat und immer noch zu tun bereit ist. Aber lesen wir nicht auch, was umgekehrt wir für ihn tun könnten beziehungsweise sogar tun sollten? Da gibt es den Sendungsbefehl, die Bergpredigt, das „höchste Gebot“ und viele weitere direktive Anweisungen unseres Königs, von ihm höchstpersönlich uns anbefohlen; dazu noch das Vorbild der ersten Gemeinde, dem wir nachfolgen sollten; und nicht zu vergessen viele, viele konkrete Handlungsanweisungen in den Briefen der Apostel, die Jesus weitaus besser gekannt haben als wir. Wäre aus dem Neuen Testament nicht eine an uns gerichtete „to do“-Liste generierbar, die es in sich hat, und die eindeutig von Jesus (von wem denn sonst!) ausgeht?

Wie verträgt sich das mit unserer real gelebten Jesus-Beziehung, die fast immer nur über „Was tut Jesus für mich?“ reflektiert, aber kaum jemals über „Was tue ich für Jesus?“? Ist das nicht ziemlich einseitig, wenn ich meinen Herrn und König nur aus dem Blickwinkel „Jesus für mich!“ betrachte und ein „Ich für Jesus!“ fast gänzlich ausblende?

Wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen wollen, dann sollten wir demjenigen Jesus nachfolgen, wie er in der Bibel beschrieben ist. Und zwar dem ganzen Jesus; dem Jesus, der tatsächlich gelebt hat; dem echten Jesus mit all seinen Facetten, so wie er uns durch das Wort Gottes vorgestellt wird.

Und nicht unserem Wunsch-Jesus, wie wir ihn gerne hätten.

***

Diesen „ganzen“ Jesus lernen wir allerdings nicht über unsere Gefühle für ihn kennen und auch nicht über unsere vermeintlichen oder tatsächlichen Erlebnisse mit ihm. Denn bezüglich meiner Erlebnisse mit Jesus kann ich mir gar manches schönreden!

Vielleicht lebe ich in der festen Überzeugung, dass mir Jesus fast täglich begegnet, immer wieder in mein Leben eingreift und spürbar, zuweilen sogar sichtbar, mein Leben bereichert.

Aber wer von uns kann denn tatsächlich die Grenzlinie zwischen „Zufall“ und „göttlichem Eingreifen“ punktgenau ziehen, wer kann mit Sicherheit unterscheiden zwischen „Wunder“ und „glücklicher Fügung“? Ist es wirklich immer Jesus, der mir in allem und jedem begegnet? Erlebnisse haben alle Menschen, egal ob fromm oder nicht. Und sämtliche Menschen auf der ganzen Welt erleben zuweilen Erstaunliches, Unerklärbares und Wundervolles. Das hat mit ihrer Religiosität nichts zu tun, sondern schlicht mit dem Lauf der Dinge und dem Leben als solchem. Woher aber nehmen wir die Gewissheit, dass so etwas bei uns Christen „geistliches Geschehen“ ist und bei allen anderen eben nur „zufälliges Schicksal“? Dass bei uns immer Jesus der Agierende ist und bei allen anderen lediglich der Zufall zuschlägt?

Fakt scheint mir diesbezüglich eher zu sein, dass wir es uns ganz, ganz fest wünschen, dass Jesus immer wieder direkt in unser Leben eingreifen möge, so dass selbst der simpelste Alltag regelrecht geprägt und durchdrungen sei von seiner Anwesenheit. Aber sollten wir nicht davon ausgehen, dass auch an dieser Stelle ein Wunschdenken unsere Wahrnehmung beeinflussen könnte? Je stärker unser Wunschdenken, desto subjektiver unsere Wahrnehmung. Je mehr ich mir wünsche, dass ich ein direktes Eingreifen Jesu erlebe, desto weniger ordne ich wundersame Begebenheiten in meinem Leben dem „Schicksal“ oder gar dem „Zufall“ zu. Das ist ein ganz normaler, menschlicher Charakterzug. Und wir sind auch als Christen eben immer noch nur Menschen.

Wieviel Jesus steckt wirklich in meinem Alltag drin? Wo und wie begegnet er mir? Was erlebe ich mit Jesus, und wie erlebe ich ihn? Ist es tatsächlich Jesus, der täglich – sozusagen „senkrecht von oben“ - in mein Leben eingreift? Darf ich das von ihm erwarten? Ist das typisch Jesus? Ist er so?

Nun sind wir Frommen aber Menschen mit einer Besonderheit: Wir kennen die Bibel. Mehr noch: Wir nehmen die Bibel ernst und setzen sie in Bezug zu unserem Leben. Denn die Bibel ist uns „Gottes Wort“, also Gottes verbindliches Reden zu uns. Somit haben wir in der Bibel eine Instanz, die unsere Sicht der Dinge beeinflusst. Oder zumindest beeinflussen sollte.

Und da steht nun unter anderem eben auch in dieser Bibel, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Wir haben es schwarz auf weiß in unseren Händen, unverändert und unverrückbar fixiert seit rund zweitausend Jahren! Damals haben nämlich Augenzeugen über Jesus geschrieben, die live dabei waren, ja die sogar zu seinem engsten Freundeskreis gehörten. Also Menschen, die am eigenen Leib, hautnah, erfahren haben, wer und wie Jesus tatsächlich ist! Menschen, die gar nicht die Chance hatten, sich ein wie auch immer geartetes „Wunschbild“ von Jesus zusammenzubasteln, denn ihnen stand Jesus täglich „in persona“ gegenüber! Und der real anwesende Jesus ließ sich bestimmt nicht als Wunschbild behandeln! Den mussten sie genau so nehmen, wie er tatsächlich war!

Und deshalb berichten sie uns von dem Jesus, wie er wirklich war. Diesen Zeugen können wir trauen, umso mehr auch die Bibel selbst seit zweitausend Jahren bewiesen hat, dass sie zuverlässig und damit vertrauenswürdig ist. Genau deshalb proklamieren wir ja zu Recht, dass sie eben „Gottes Wort“ sei! Auch deshalb können wir berechtigt darauf vertrauen, dass diese Bibel uns Jesus richtig und „ganz“ darstellt.

Wenn wir also Jesus wirklich kennen lernen wollen, betrachten wir dazu die Bibel. Kann sie uns auch Auskunft darüber geben, ob es wirklich Jesus ist, der uns in unserer Zeit und in unserem Leben als „Christen“ täglich begegnet und begleitet? Wenn wir die Frage ernsthaft erörtern wollen, ob wir wirklich Jesus erleben oder nur ganz normale menschliche Schicksale, dann müssten wir natürlich Jesus auch wirklich und gut kennen! Und zwar den Jesus, der sich uns vor zweitausend Jahren gezeigt und persönlich vorgestellt hat. Der damals unter anderem auch deswegen Mensch wurde, damit wir ihn „von Mensch zu Mensch“ kennenlernen können!

Wir brauchen für eine gesunde, komplette Vorstellung von Jesus auch deswegen die Bibel, weil wir ohne sie schlicht gar nichts über Jesus wüssten! Ausschließlich die Bibel erzählt uns ja von Jesus! Gäbe es die Bibel nicht, würden wir diesen „Christus“ nicht kennen, dann gäbe es also auch kein „Christsein“ und keine „Nachfolge“ und außerdem auch keine Kirchen, kein Missionsauftrag, keine geistliche Gemeinschaft usw.! Nur dank der Bibel gibt es das Christentum überhaupt!

Wir können den echten Jesus also ausschließlich und exklusiv nur über die Bibel kennenlernen. Da, im verlässlichen „Wort Gottes“, ist die zuverlässige Sicherheit, wer Jesus tatsächlich ist.

Als Autor habe ich also gar keine andere Wahl, als mich strikt an die Bibel zu halten, wenn ich in diesem Buch den „ganzen“ Jesus und insbesondere eben gerade die „provozierende“ Seite Jesu aufzeigen möchte.

***

Ich schreibe das alles, weil wir unbedingt den ganzen Jesus auf dem Schirm haben müssen. Dieses Buch ist eine Einladung, dem echten Jesus zu begegnen. Dem Jesus, wie er wirklich ist. Nicht nur dem „Kuschel-Jesus“, den wir sowieso bereits völlig verinnerlicht haben, sondern eben auch dem „anderen“ Jesus, dem unbequemeren Jesus. Dem Jesus, der provoziert.

Natürlich ist dieses Buch deswegen ziemlich einseitig. Es stellt uns vorwiegend diesen Jesus vor Augen. Weil diese Seite, die unbequeme, die aufrüttelnde, die provozierende Seite Jesu, bei uns unterbelichtet ist. Vielleicht haben wir sie vergessen und verloren; vielleicht aber auch – und das ist meine Befürchtung! -, weil wir sie verdrängen. Inzwischen wohl weitgehend unbewusst, denn wir haben unsere Vorstellung vom liebenden, jederzeit netten, hilfsbereiten und sanftmütigen Jesus so stark verinnerlicht, dass wir beim Lesen der biblischen Erzählungen von ihm seine provokativen Äußerungen oder Handlungen gar nicht mehr wahrnehmen. Weil sie nicht in unser vorgegebenes Raster, in unser Bild von Jesus passen!

Allerdings findet man eben in den vier Evangelien des Neuen Testaments, die uns von Jesus erzählen, eine ganze Menge von Begebenheiten, in denen sich Jesus ausgesprochen „provozierend“ verhalten hat, wenn man mal etwas aufmerksamer hinschaut.

Jesus war sogar oft provokativ! Warum eigentlich? Was hat er sich wohl davon versprochen? Hatte er das nötig?

Eine Provokation ist laut Definition „das gezielte Hervorrufen eines Verhaltens oder einer Reaktion bei anderen Personen“. Wer provoziert, will besonders stark herausfordern. Eine Provokation ist der Versuch, eine Reaktion quasi zu „erzwingen“. Und wer dieses Mittel bewusst einsetzt, der tut es in der Regel dann, wenn er erkennt, dass sein Gegenüber zu wenig aufmerksam ist und sich weder durch Ansprache und noch durch klare Aufforderung bewegen lässt, einen gewünschten Schritt zu gehen oder eine Veränderung anzupacken, und sei es auch nur eine Veränderung seines Denkens oder seiner Sichtweise. Zum Mittel der Provokation greift man, wenn alle anderen, „milderen“ Versuche scheitern. Und klugerweise wendet man es auch nur bei ganz wichtigen Angelegenheiten, die unbedingt bedacht oder angepackt werden müssen, an.

Wenn Jesus also provoziert, dann will er mit Sicherheit etwas erreichen, was ihm ganz wichtig ist! Da wir davon ausgehen können, dass Jesus alles, was er tut, sehr wohl zuvor bedacht hat, setzt er auch seine Provokationen immer genau da ein, wo sie tatsächlich notwendig sind. Also immer dann, wenn seine Zuhörer anders nicht zu bewegen sind, das von ihm erwünschte Verhalten oder Denken anzunehmen! Und immer dann, wenn es wirklich wichtig wäre, sich zu verändern!

Denn bei Jesus ist immer das Ziel das Ziel, und nicht der Weg. Der Weg ist bloß ein Mittel zum Ziel. Wenn jemand auf den Weg gezogen werden muss, dann zieht Jesus. Wenn jemand auf den Weg geschoben werden muss, dann schiebt Jesus. Und wer sich nur mit Provokation auf den Weg bringen lässt, den provoziert Jesus. Um des Ziels willen! Und das Ziel Jesu ist immer: Frieden mit Gott!

Deshalb also provoziert Jesus immer mal wieder.

Hat er das nötig?

Nein, Jesus hat das nicht nötig. Aber wir!

Damals, zu seinen Erdenzeiten, konnten sich seine Zuhörer diesen Provokationen nicht entziehen. Da stand er jeweils körperlich und leibhaftig vor ihnen und sah ihnen in die Augen. Sie mussten sich diesem Jesus und der von ihm hervorgerufenen provokativen Situation stellen! Da gab es kein Wegducken und Herausmogeln! Sie wurden direkt und persönlich von Jesus herausgefordert und wussten, dass sie gemeint sind! Sie haben seine Provokation jeweils aushalten und dann entscheiden müssen, wie sie sich dazu verhalten wollen.

Damals gab’s kein Entrinnen. Man musste diesen Jesus so nehmen, wie er war. Und oft war er eben provokativ!

Wir heute hingegen, wir können uns durchaus erlauben, seine herausfordernde Seite zu ignorieren. Er steht nicht mehr persönlich vor uns und blickt uns nicht in die Augen, wenn er gemäß der Bibel etwas Provokatives sagt oder tut. Deswegen können wir ohne Weiteres wegsehen und einfach weiterblättern. Aber das dient nicht unserem Besten. Damit verlieren wir den echten Jesus!

Welchem Jesus aber wollen wir nachfolgen?

***

Jesus damals, vor zweitausend Jahren, war agil, dynamisch, herausfordernd und faszinierend! Er schlug Menschen in seinen Bann! Und das hatte sicher auch wesentlich damit zu tun, dass er unkonventionell, unangepasst und überraschend war! Er war „anders“!

Unser „Kuschel-Jesus“ hingegen ist saft- und kraftlos. Er ist immer nur lieb und nett, sozial und hilfsbereit eingestellt und befriedigt durchgehend unser Harmonie- und Zuwendungsbedürfnis. Und „politisch korrekt“ ist er fast immer auch noch. Kurz: Er ist langweilig.

Daran ändert dann auch sein „Zauberstab“ nichts mehr.

Genau das, die Langweiligkeit und Relevanzlosigkeit Jesu nämlich, bestätigen uns laufend all diejenigen Kirchenbesucher, die sich – leider meist nur ausnahmsweise mal - in einen unserer Gottesdienste verirren. Für diesen faden und belanglosen Jesus, den wir ihnen dann vorstellen, reicht offensichtlich ein bisschen Moralpredigt und etwas „Gutmenschentum“-Theologie, mehr hat er scheinbar nicht zu bieten. Denn dieser Jesus, dem sie da begegnen, ist eben lediglich unsere bequem angepasste und zum Liebreiz zurechtgebogene Jesus-Vorstellung. Ein dermaßen langweiliger und angepasster Jesus lockt allerdings Keinen hinterm Ofen hervor. Diesen bequemen Jesus brauchen sie nicht, denn sie sind absolut selber in der Lage, es sich bequem zu machen. So ein Jesus interessiert nicht und macht nicht neugierig. Nachweislich nicht, wie unsere wirkungslosen missionarischen Bemühungen allerorten beweisen.

War Jesus damals, zu seiner Erdenzeit, auch einschläfernd langweilig?

Ganz bestimmt nicht!

Den damaligen Jesus, genau den, sollten wir heute wieder haben! Den hätten wir auch dringend nötig! Diesem Jesus (dem echten!) sollten wir wieder begegnen, diesem Jesus sollten wir uns stellen! Und mit diesem Buch möchte ich einladen auf den Weg dahin, zurück zum ganzen, zum kompletten Jesus.

Jesus selbst wünscht sich ganz bestimmt, dass wir ihn erkennen als den, der er wirklich ist. Er möchte als „ganzer“ Jesus erkannt und respektiert, angebetet und geliebt werden!

Aber bevor wir jetzt anhand der Bibel einige Provokationen Jesu im Detail betrachten, wollen wir vorab noch einen direkten Augenzeugen befragen, wie er denn Jesus erlebt hat: den Apostel Johannes.

Johannes über Jesus

Ist Jesus „anders“? Ist er überraschend?

Wir befragen dazu einmal den Anfang des Johannes-Evangeliums.

Laut Bibelforschung ist es dasjenige der vier Evangelien, welches am genauesten der damaligen zeitlichen Reihenfolge der Ereignisse mit und um Jesus folgt. Vor allem aber ist Johannes derjenige Evangelien-Schreiber, der Jesus wie kein anderer kennt. Er ist der Jünger, der zu Tisch „an Jesu Brust lag“ (Johannes 13,23+25), mit der ausdrücklichen Ergänzung, dass „Jesus den lieb hatte“; eine Formulierung, die wir noch an drei anderen Stellen im Johannes-Evangelium finden, jedes Mal auf Johannes gemünzt. Ausschließlich von Johannes, dem Autor dieses Evangeliums, wird das so bezeugt, dieser dürfte also so etwas wie der „engste Freund“ Jesu gewesen sein.

Wer könnte folglich Jesus besser kennen als dieser Johannes?

Und nun schreibt also dieser engste Vertraute Jesu ein Buch über Jesus, eben sein Evangelium. Er schreibt, weil er festhalten will, wer und wie Jesus war. Dazu ist er als buchstäblicher „Busenfreund“ Jesu wie kaum ein anderer Augenzeuge prädestiniert; er ist also bestens in der Lage, diesen Jesus authentisch und detailgetreu zu schildern.

Also setzt er sich hin und beginnt zu schreiben. Wobei er sich bestimmt – wie jeder gute Autor! - von Beginn weg seine Leser vor sein geistiges Auge stellt. Und zwar nicht nur mit der allgemeinen Fragestellung „Was könnte die Leser interessieren?“, sondern, da es sich immerhin um Gottes Sohn handelt, über den er informieren will, sicher auch betreffend „Was müssen sie unbedingt von Jesus wissen? Wie können sie durch mein Buch den richtigen Eindruck, das unabdingbare Wissen, die notwendigen Erkenntnisse von Gottes Sohn gewinnen? Wie kann ich das am besten ‘rüber-bringen? Wie kann ich das, was ich mit Jesus erlebt habe, so ver-schriftlichen, dass meine Leser alles gut und richtig verstehen?“

Dass genau dies seine Absicht war, bestätigt er übrigens selber am Schluss seines Berichts, indem er freimütig auf das Leitmotiv für die Abfassung seines „Evangeliums“ hinweist: “… damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes!“ (Johannes 20,31).

Deshalb also schreibt Johannes sein Buch über Jesus. Und wir schauen jetzt mal ganz genau hin, wie er seinen Bericht beginnt.

Sein Evangelium, mit dem er uns Jesus vorstellen will, beginnt so, wie jede gute Biographie beginnen muss: Die Persönlichkeit, um die es geht – also Jesus -, wird erst mal vorgestellt. Diese grundsätzliche Charakterisierung der Hauptperson gleich zu Anfang ist wichtig, wie jeder Autor weiß. Denn da werden die Weichen für den ganzen Rest des Buches gestellt. Bereits auf den ersten Seiten muss dem Leser klar werden, mit wem er es im Folgenden zu tun hat. Er muss von Beginn weg den grundsätzlich richtigen Eindruck von dieser Person erhalten, um dann alle nachfolgenden Episoden mit oder über diese Person - in unserem Fall also Jesus - richtig verstehen, einordnen und werten zu können.

Für uns dürfte also der Anfang des Johannes-Evangeliums äußerst aufschlussreich sein, wenn wir uns auf die Suche nach dem authentischen, dem „ganzen“ Jesus machen: Wie stellt uns Johannes diesen Jesus vor? Was ist Johannes in seiner Jesus-Biographie so wichtig, dass er es gleich zu Beginn schildert, um sicherzustellen, dass wir dadurch vom Start weg den richtigen Eindruck von dieser Persönlichkeit erhalten?

Wenn wir also jetzt bewusst unter diesem Blickwinkel den Anfang des Johannes-Evangeliums betrachten, dann machen wir eine interessante Entdeckung: Johannes erzählt am Anfang seines Evangeliums Begebenheiten, die darauf fokussiert sind, was Jesus bei seinen Zuhörern oder Zuschauern auslöst beziehungsweise bewirkt. Johannes legt in den ersten Kapiteln einen markanten Schwerpunkt auf die Wirkung Jesu auf die Menschen in seinem Umfeld!

Deswegen lohnt es sich, die ersten Kapitel seines Berichts bewusst zu lesen unter der Fragestellung: „Was erleben die Menschen bei diesem Jesus? Wie erleben sie ihn? Wie wirkt Jesus auf sie? Was löst Jesus, seine Worte, seine Taten, in ihnen aus?“

Indem wir diesen Fragen nachspüren, müsste sich doch bestimmt herauskristallisieren, ob und inwiefern Jesus „anders“ ist, ob er tatsächlich „überraschend“ war.

Allerdings begegnen uns die einleitenden Verse des Johannes-Evangeliums erst mal ziemlich philosophisch-theologisch, denn Johannes beginnt seinen Bericht mit: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort…“ (Johannes 1,1). In diesem Stil ist der ganze erste Abschnitt gehalten. Im ersten Augenblick etwas befremdlich, aber Johannes wird sich bestimmt dabei etwas gedacht haben, wenn er so beginnt.

Vermutlich folgendes: Er möchte dem Leser einleitend aufzeigen, dass er, der Sohn eines Fischers, nicht lediglich nur ein geschichtenerzählender Zeitgenosse Jesu ist, sondern dass er sich durchaus auch wissenschaftlich gebildet ausdrücken kann und einen anspruchsvollen theologischen Duktus beherrscht. Indem er sich solcherart mit einem intellektuellen Habitus präsentiert, setzt er gleich mal eine Duftmarke: „Ich bin ein ernstzu-nehmender Theologe, der sich auch auf anspruchsvollem geistigem Parkett bewegen kann!“ Damit verleiht er seinem literarischen Werk ein theologisches Gewicht, so dass er auch von anspruchsvollen Lesern und intellektuellen Denkern seiner Zeit ernst genommen werden muss.

Über diese theologische Einführung, der er immerhin die ersten 18 Verse widmet, kommt er dann auf Johannes den Täufer zu sprechen. Das ist gut nachvollziehbar, denn dieser war ja der anerkannte Ankündiger des Messias, sozusagen der letzte alttestamentliche Prophet, der nur diese eine Mission zu erfüllen hatte: auf Jesus als Gottes Sohn und Messias hinzuweisen. Diese Mission hat Johannes der Täufer so vorbildlich und eindrücklich erfüllt, dass er bereits vor Jesu öffentlichem Wirken nicht nur als echter Prophet allgemein anerkannt, sondern auch weitherum bekannt, wenn nicht sogar berühmt, war. Wir können davon ausgehen – und sein evangelienschrei-bender Namensvetter Johannes ging bestimmt ebenfalls davon aus – dass der Mehrheit der Leser nicht nur der Name „Johannes der Täufer“ bestens geläufig war, sondern dass er im Bewusstsein der breiten Bevölkerung als autorisierter Prophet Gottes und damit als zuverlässiger Zeuge für Jesus gut verankert war.

Der Apostel Johannes nähert sich also wohlüberlegt seiner Biographie über Jesus an: Zuerst weist er sich, den Autor, als profunden und ernst-zunehmenden Theologen aus. Dann, in einem zweiten Schritt, macht er auf die Berechtigung Jesu aufmerksam, sich als alttestamentlicher „Messias“ sowie als „Gottes Sohn“ zu präsentieren, indem er sich auf das Zeugnis des allgemein anerkannten Johannes des Täufers beruft.

Somit weiß der Leser seines Evangeliums also gleich zu Beginn des Berichts schon, dass er sowohl den schreibenden Johannes als Autor ernst nehmen sollte als auch Jesus als göttlichen Messias.

Und dann geht Johannes den nächsten Schritt: Er schildert am Ende des ersten Kapitels, wie Jesus die ersten Jünger in seine Nachfolge berief. Auch das ist schlüssig und zeigt den durchdachten Aufbau der johanneischen Jesus-Biographie: Jesus soll umgehend auch gleich als „Rabbi“, als anerkannter Lehrer, wahrgenommen werden. Dazu war es wichtig, eigene Jünger zu haben, denn um damals als Weisheitslehrer ernstgenommen zu werden, müsste man Schüler vorweisen können. Ohne persönliche Nachfolger hätte ihm niemand seine Lehren abgenommen. Ein Lehrer ohne Schüler wäre damals nichts weniger eine Lachnummer gewesen.

Somit hat Johannes im ersten Kapitel bereits drei wesentliche Punkte abgearbeitet: Er hat sich als Autor legitimiert, er hat unter Hinweis auf Johannes den Täufer die Messianität Jesu proklamiert und außerdem aufgezeigt, dass Jesus ein ernstzunehmender Weisheitslehrer ist. Auf dieser Basis kann er nun mit Erzählen beginnen. Wenn er nun, darauf aufbauend, als Nächstes beginnt, einzelne Begebenheiten aus dem Wirken Jesu zu schildern, dann kann er davon ausgehen, dass die Leser seines Evangeliums ab hier bereits auf genau demselben Wissensstand sind wie die Menschen, unter denen Jesu damals gewirkt hat. Denn übereinstimmend mit den damaligen Zeitgenossen Jesu, die ihn live erlebt haben, haben nun die Leser seines Evangeliums als Allererstes diese zwei Grundinformationen über Jesu: Er könnte – erstens - möglicherweise der Messias sein (entsprechend der Proklamation des anerkannten Propheten Johannes des Täufers) und er muss – zweitens - wohl als Lehrer ernst genommen werden, denn er hat ja bereits eigene Schüler.

***

Und nun schauen wir, gemeinsam mit Johannes, was denn also die Menschen damals mit Jesus erlebt haben und legen unser Augenmerk insbesondere darauf, wie Jesus, der mögliche Messias und Lehrer, auf sie gewirkt hat.

Zu Beginn erzählt uns Johannes vom ersten öffentlichen Wunder Jesu anlässlich der „Hochzeit zu Kana“ (Johannes 2,1-12). Dort verwandelte Jesus bekanntlich ganz normales Wasser in einen edlen Spitzenwein, und zwar gleich in einer solchen Menge, dass damit eine ganze Hochzeitgesellschaft versorgt werden konnte.

Wie wirkte das damals auf die hochzeitlich versammelten Menschen? Nun, Speisemeister und Bräutigam dürften erfreut, wenn nicht sogar begeistert gewesen sein. Denn nicht nur, dass sie den Gästen nun hervorragenden Wein vorsetzen konnten, sondern sie waren auch der Peinlichkeit enthoben, die benötigten Weinvorräte für ihre Feierlichkeit offensichtlich krass unterschätzt zu haben.

Johannes aber weist auf etwas anderes hin. Er konstatiert am Schluss seiner Schilderung nicht nur, dass dies das erste Wunder Jesu gewesen sei, sondern fasst die Auswirkung dieses Wunders wie folgt zusammen: „Jesus offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn“ (Johannes 2,11). Das Wunder soll also als Ausdruck seiner Messianität interpretiert werden. Genau mit diesem Zweck werden ja Wunder durch den Messias bereits im Alten Testament angekündigt. Sie sollen als Nachweis, als Bestätigung der Messianität Jesu, dienen. „Wunder offenbaren die Herrlichkeit Jesu“, formuliert Johannes. Gemeint ist: die Herrlichkeit, die nur dem echten Messias, dem Sohnes Gottes, anhaften kann.

Und noch etwas geschah durch dieses Wunder: Der Glaube der Jünger an ihren Meister wurde gefestigt! Sie erkannten offensichtlich an diesem Wunder seine Messianität. Es geschah also bei ihnen genau das, was Jesu Wunder stets bewirken sollten.

Somit hat Johannes uns einen weiteren Schritt hin zum schnellen Verständnis der Person Jesus geführt: Jesus selbst hat bei seinem ersten „öffentlichen“ Auftritt seine Messianität demonstriert. Und zwar erfolgreich, zumindest bei den Jüngern!

Bevor wir jetzt bei den nächsten Geschichten über Jesus unser spezielles Augenmerk auf die Gesprächspartner Jesu legen, sei noch dieses zum „Weinwunder“ Jesu in Kana angemerkt: Der „provozierende“ Jesu schimmert hier bereits durch. Nämlich im Umgang mit seiner Mutter, die ebenfalls bei der Feierlichkeit anwesend ist und Jesus auf den unmittelbar bevorstehenden Weinmangel hinweist. Auf diesen mütterlichen Hinweis antwortet ihr Jesus nämlich völlig unerwartet mit „Was geht’s dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen!“

Ziemlich befremdlich, diese Antwort, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass Maria ihren Sohn bei dieser Rückmeldung durchaus nicht als bequem, sondern vielmehr eben als provokativ erlebt hat! Schon bei seinem allerersten Wunder also tritt Jesus provozierend auf - und zwar niemand geringerem als seiner Mutter gegenüber - also jemandem, der ihm sehr vertraut ist und der (die) ihn ziemlich gut gekannt haben dürfte!

Warum erzählt uns Johannes überhaupt diese kleine Geschichte am Rand des eigentlichen Wundergeschehens? Er hätte uns das Wunder doch auch ohne diese Bemerkung Jesu schildern können, das Wunder wäre genauso eindrücklich gewesen. Ja mehr noch: Eigentlich stört doch diese kleine Begebenheit, dieser Wortwechsel zwischen Mutter und Sohn, unsere uneingeschränkte Begeisterung über dieses erste Wunder Jesu ziemlich! Warum nur schildert Johannes das trotzdem? Könnte es sein, dass er hier schon mal einen ersten Eindruck vermitteln möchte, dass einem plötzlich und unversehens – wie eben seiner Mutter Maria - etwas völlig Unerwartetes in der Begegnung mit Jesus widerfahren kann?

***

Wir gehen weiter im Johannes-Evangelium. Johannes erzählt als Nächstes die Geschichte der „Tempelreinigung“, bei der zwei völlig gegensätzliche Menschentypen mit Jesus zu tun haben: Zuerst legt Johannes bewusst den Fokus auf die Reaktion seiner daran beteiligten Jünger, also derjenigen, die bereits an ihn glaubten und ihm durchaus positiv gegenüberstanden. Danach schildert uns Johannes auch noch anhand eines Gesprächs zwischen Jesu und den „Juden“, also den Schriftgelehrten, deren Reaktion. Schriftgelehrte aber waren bekanntlich eine Art Gegenpol zu den Jüngern, was die Haltung gegenüber Jesu betraf, denn sie waren in aller Regel sehr kritisch, wenn nicht sogar feindselig, gegen Jesus eingestellt.

Zuerst also eine Gruppe von Leuten, die Jesus positiv sehen, dann die Vertreter einer Gruppierung, die Jesus gegenüber von Haus aus eher kritisch eingestellt sind. Wenn wir davon ausgehen, dass Johannes immer noch daran gelegen ist, seinen Lesern schnell ein Bild davon zu vermitteln, wer Jesus wirklich ist, dann ist das möglicherweise kein Zufall. Auch den damaligen Erstlesern war selbstverständlich bewusst: Jünger sind per Definition pro Jesus, Schriftgelehrte hingegen potenziell kontra.

Wie erleben nun die Vertreter dieser beiden unterschiedlichen Gruppen Jesus?

Johannes beginnt mit den Jüngern. In Johannes 2,13-25 schildert er, wie sie Jesus im Tempel erleben. Falls sie erwartet hatten, dass ihr Herr sich beim Besuch des höchsten israelitischen Heiligtums sowie der irdischen Residenz seines himmlischen Vaters wie ein frommer und wohlerzogener Pilger verhalten werde, wurden sie allerdings krass enttäuscht: „Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!“ (Johannes 2,13-16).

Was für ein unerwartetes und provozierendes Verhalten Jesu! Natürlich sind wir jetzt ganz schnell dabei, diese Aktion Jesu sofort zu rechtfertigen und für prinzipiell gut und richtig zu heißen. „Es kann ja nicht angehen, dass im „Haus des Herrn“ der schnöde Mammon herrscht; Jesus tut ganz gut daran, hier ein deutliches Zeichen zu setzen!“ oder so ähnlich. Ja, das mag durchaus sein und ist irgendwie auch richtig. Aber wir wollen ja nun nicht einfach nur die theologische Wertung berücksichtigen, und Johannes wollte es offenbar auch nicht. Denn er schildert im direkt darauffolgenden Vers nicht etwa eine Rechtfertigung für Jesu Verhalten, sondern stattdessen die Reaktion seiner Jünger: „Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht [in Psalm 69,10]: »Der Eifer um dein Haus wird mich fressen«“ (Johannes 2,17).

Wir erinnern uns: Es geht Johannes ja vor allem erst mal darum, Jesu Art, sein Wesen und vor allem seine Wirkung auf das Umfeld zu schildern, damit wir Jesus einschätzen können. Deshalb ist nur folgerichtig, dass er hier die Reaktion der Jünger schildert. Und das also ist ihre Reaktion: Sie sind entsetzt, verstehen Jesu Handeln nicht und wittern Gefahr!

Nach der Schilderung dieses ungewöhnlichen und provozierenden Verhaltens Jesu setzt Johannes gleich noch einen obendrauf: Nach dem provozierenden Verhalten Jesu berichtet er als Nächstes vom provozierenden Reden Jesu: “Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: „Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst?“ Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten“. Da sprachen die Juden: „Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten?“ Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.“ (Johannes 2,1821).

Der provozierenden Tat folgt also nun ein provozierender Ausspruch Jesu. Den Tempel in drei Tagen aufrichten? Was soll denn das? Wie sollen seine Zuhörer ihn verstehen? Allein schon der Gedanke, dieser Jesus, der sich ja als Messias präsentieren möchte, könnte den Tempel - also sozusagen das „Vaterhaus“ des Messias! - abreißen lassen wollen, muss in den Ohren seiner Zuhörer völlig abartig, also noch wesentlich mehr als nur provokativ, geklungen haben! Und zwar nicht nur in den Ohren der Schriftgelehrten, sondern auch in den Ohren der Jünger. Denn handkehrum schildert Johannes im nächsten Vers erneut die Reaktion seiner Jünger auf diesen ungeheuerlichen Ausspruch ihres Herrn: „Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.“ (Johannes 2,22).

Klartext: Die Jünger haben Jesus erst mal absolut nicht verstanden, sondern haben volle drei Jahre gebraucht, bis sie endlich kapiert haben, wovon Jesus hier überhaupt spricht. Und genauso lange, nämlich drei Jahre lang, herrschte bei ihnen offenbar „Unglauben“ bezüglich dieses „Tempel-Abriss-und-Aufbau“-Spruchs ihres Herrn.

Das spricht durchaus nicht etwa gegen die Jünger. Denn wer könnte ihnen ihr Unverständnis verübeln? Jesus war schlicht und einfach unbegreiflich nach dem damaligen Wissensstand, sowohl dem der Jünger wie auch dem der Schriftgelehrten. Trotzdem schildert uns Johannes das Unverständnis der Jünger im Detail. Warum? Weil sie schon wieder mit einer unerwarteten Provokation Jesu, die ihren Verstand übersteigen musste, konfrontiert wurden!

Damit hat uns Johannes bis hierher bereits ein Zweifaches übermittelt: Jesus kann sowohl in seinem Verhalten (Händler aus dem Tempel geißeln) wie auch in seinem Reden (Tempel-Abriss-Spruch) unglaublich provozierend auftreten. Und zwar sowohl gegenüber ihm Vertrauenden (den Jün-gern) wie auch gegenüber kritisch Eingestellten (den Schriftgelehrten).

Aber noch ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Johannes erzählt weiter: „Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an; denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen; denn er wusste, was im Menschen war.“ (Johannes 2,23-25).

Interessant! Da sind also Jünger, die Jesus vertrauen (Randbemerkung dazu: Im griechischen Urtext steht für „glauben“ und „vertrauen“ immer dasselbe Wort! Somit sind die Begriffe „Glauben“ und „Vertrauen“ im Neuen Testament, das ja griechisch abgefasst wurde, jederzeit beliebig austauschbar, da absolut deckungsgleich!).

Diesen vertrauenden Jüngern gegenüber verhält sich Jesus nun aber nicht adäquat. Sie vertrauen ihm, aber umgekehrt vertraut er ihnen nicht! Das dürfte erneut verwundert und verunsichert haben, denn so etwas war ein absolut ungewöhnliches Verhalten eines Rabbis und Lehrers. „Was soll denn das?“, sind wir versucht zu fragen; „Wenn dir die Schüler vertrauen, ist es doch nur recht und billig, dass du als Lehrer ihnen auch Vertrauen entgegenbringst, oder? Alles andere wäre pädagogisch kaum verantwortbar und würde zudem einem gesunden und fruchtbaren Schüler-Lehrer-Verhältnis völlig zuwiderlaufen. Wie sollen denn dann deine Schüler noch etwas von dir lernen, dir etwas abkaufen, wenn sie merken, dass du nicht bereit bist, irgendwelches Vertrauen in sie zu setzen? Ein solches Verhalten disqualifiziert dich doch als Lehrer völlig, oder etwa nicht?“

Ja, so mögen wir denken und urteilen. Aber das scheint Johannes nicht zu kümmern. Er schildert dieses Verhalten Jesu dessen völlig ungeachtet; egal, was sein Leser davon halten mögen.

Oder vielleicht gerade eben nicht „egal“! Vermutlich sogar ganz und gar nicht „egal“, denn Johannes geht es ja gerade darum, uns zu schildern, wie Jesu auf seine Umgebung wirkt! Und deshalb will er - wohl völlig bewusst! - auch diese „Provokation“ Jesu nicht verschweigen. Aussage hier: Jesus verhält sich auch als Lehrer absolut nicht so, wie wir es von einem Pädagogen eigentlich erwarten dürften!

Somit hat uns Johannes also anhand der Tempelreinigungsgeschichte, innerhalb von 13 Versen, gleich dreimal ein völlig ungewöhnliches und provozierendes Verhalten Jesu gegenüber seinen Jüngern geschildert. Jesus passt ganz offensichtlich nicht in das Denkraster seiner Mitmenschen hinein, er ist gleich von Anfang an offensichtlich keinem Schema zuzuordnen. In einer einzigen Situation werden die Jünger gleich dreimal vor den Kopf gestoßen! Ausgerechnet die Jünger, also diejenigen, die eigentlich lernen sollten, ihm zu vertrauen! Ausgerechnet diejenigen, die doch gerade bemüht waren, persönlichen „Glauben“ zu diesem Jesus aufzubauen!

Und wir heute sind diejenigen, die lautstark und inbrünstig nach Hebräer 13,8 proklamieren „Jesus - gestern, heute und in Ewigkeit derselbe!“

Was glauben wir, wie Jesus (also „derselbe“!) uns begegnen wird? Johannes erlaubt sich den Luxus, uns gleich zu Anfang seines Evangeliums schonungslos darüber aufzuklären, wie überraschend und weitgehend unverständlich Begegnungen mit dem echten Jesus aussehen!

***

Nun wendet sich Johannes in seiner Jesus-Darstellung erneut denjenigen zu, die in aller Regel nicht pro, sondern kontra zu Jesus stehen: den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er schildert ein ganzes Kapitel lang in aller Ausführlichkeit ein Gespräch mit einem Repräsentanten dieser Gruppe. Er heißt Nikodemus und sucht den Austausch mit Jesus auf eigenen Wunsch.

Nun war, wie wir wissen, Nikodemus allerdings kein typischer Repräsentant der Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern einer der wenigen aus dieser intellektuellen Kaste, die Jesus nicht ablehnten. Allerdings war er darin eben eine Ausnahme, denn die theologischen und politischen Führer des Volkes Israel standen ansonsten ziemlich ausschließlich Jesus sehr kritisch gegenüber. Johannes schildert im späteren Verlauf seines Evangeliums etliche Male, wie sich diese Volksführer zunehmend als Gegner Jesu positionierten und ihn immer stärker mit erlaubten und unerlaubten Mitteln attackierten.

Dieser Nikodemus hingegen hat persönlich eine durchaus positive Einstellung zu Jesus und sucht das Gespräch mit ihm. Eine interessante Konstellation also: Jesu hat es mit dem Vertreter einer Gruppierung zu tun, der er eigentlich misstrauen sollte, aber dieser Gesprächspartner ist ihm ausnahmsweise wohlgesonnen.

Nikodemus ist damit Repräsentant für Menschen, die nicht zum direkten Umfeld Jesu gehören wie beispielsweise die Jünger, sondern die diesen Jesus sozusagen „aus der Distanz“ beobachten, dies aber durchaus mit grundsätzlichem Interesse und Wohlwollen. Außerdem steht er stellvertretend für die intellektuelle und gebildete Volksschicht, denn er ist ja nicht nur Theologe, sondern wird von Johannes sogar ausdrücklich als „einer von den Oberen der Juden“ (Johannes 3,1) bezeichnet. Damit ist er also auch durch seine höhere Bildung und seinen kulturellen Hintergrund ein interessanter Kontrast zu den Jüngern, die allesamt als Handwerker oder Angestellte aus dem „normalen“ Volk stammten.

Was also erlebt ein wohlmeinender und an Jesus interessierter Spitzenpolitiker und Theologe bei Jesus?

Es kommt zu einem sehr aufschlussreichen Austausch zwischen den beiden. Johannes berichtet: „Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: „Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm“ (Johannes 3,1+2).

Nikodemus eröffnet also das Gespräch. Das passt, denn immerhin hat er ja die Initiative ergriffen und hat sich aufgemacht, diesem Jesus zu begegnen. Sogleich will er Jesus erklären, warum er diesen ungewöhnlichen nächtlichen Ausflug auf sich genommen hat. Dabei wirkt er ziemlich selbstbewusst, was uns aber nicht wundert, denn er ist ja eine Persönlichkeit und hat nur schon durch seinen Besuch Jesus ein gewisses Maß an Ehre erwiesen. Wobei die Formulierung seiner Gesprächseröffnung zugleich erkennen lässt, dass er sich durchaus nicht zu vornehm ist, diesem etwas ungewöhnlichen Rabbi auf Augenhöhe zu begegnen, sich sozusagen auf ein Gespräch „unter Theologen“ einzulassen und Jesus damit als Seinesgleichen zu respektieren.

Jesu Antwort auf diese Gesprächseröffnung ist dann allerdings etwas ungewöhnlich: „Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“ (Johannes 3,3).

Das dürfte für Nikodemus eine ziemlich unerwartete Rückmeldung gewesen sein, denn damit geht Jesus mit keiner Silbe auf seine Gesprächseröffnung ein. Aber Nikodemus lässt sich auf das von Jesus neu angeschnittene Thema ein und fragt nun seinerseits: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?“ (Johannes 3,4).

Auch damit tut Nikodemus Jesus nochmals eine gewisse Ehre an, denn er signalisiert Jesus durch seine Rückfrage durchaus Interesse an dessen überraschendem ersten Statement. Er lässt sich, durchaus selbstbewusst, auf das neue Thema, das nun also Jesus vorgegeben hat, ein; dabei bewegt sich das Gespräch noch immer „auf Augenhöhe“.

„Jesus antwortete: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.“ (Johannes 3,5-8).

Auf seine Rückfrage erhält Nikodemus also wiederum eine ziemlich ungewöhnliche Antwort, mit der er sicher nicht gerechnet hat. Also erneutes Rückfragen seinerseits: „Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: „Wie mag das zugehen?“ (Johannes 3,9).

Jetzt wirkt Nikodemus bereits ziemlich verunsichert und längst nicht mehr so selbstbewusst wie zu Beginn des Gesprächs. Die Rückfrage ist äußerst knapp gehalten, wie wenn Nikodemus schon ahnen würde, dass im weiteren Gespräch nicht mehr er das große Wort führen würde. Und in der Tat ist es die letzte Wortmeldung von Nikodemus. Ab jetzt spricht nur noch einer, nämlich Jesus: „Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht?“ (Johannes 3,10).

Spätestens mit dieser angriffigen Frage dürfte Jesus Nikodemus den letzten Rest seiner Selbstsicherheit genommen haben. Im Grunde ist diese Frage an einen anerkannten Theologen sogar schon richtiggehend beleidigend. Jesus beginnt also auch hier, schon kurz nach Gesprächsbeginn, zu provozieren!

Und es geht im gleichen Stil weiter. Jesus erklärt ihm: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage?“ (Johannes 3,11+12).

Es kommt zur nächsten provozierenden Herausforderung Jesu. Diesmal wirft er der ganzen Theologenzunft, der Nikodemus entstammt, in corpore vor, ihn nicht ernst zu nehmen, indem sie seine Zeugenschaft nicht akzeptieren würden. Jesus klagt an, und zwar ausgerechnet gegenüber jemandem, der sich persönlich eben gerade nicht diesem Mainstream des Nicht-Akzeptierens angeschlossen hat, sondern sich Jesus gegenüber (noch) wohlwollend verhält!

Und Jesus fährt gleich nahtlos weiter: „Und niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn …“ (Johannes 3,13ff), und ab da rekapituliert uns Johannes dann eine ausführliche Predigt Jesu. Nikodemus hat nun plötzlich nichts mehr zu sagen, es ist ausschließlich Jesus, der seine Theologie entfaltet und erläutert.

Warum antwortet Nikodemus nicht mehr? Könnte es sein, dass ihn diese Provokationen Jesu schlicht sprachlos werden ließen? Blieb ihm buchstäblich „die Spucke weg“?

Johannes erzählt uns den Ablauf dieses Gesprächs so, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass sich dieser Nikodemus innerhalb weniger Minuten bei Jesus völlig kleinlaut und eingeschüchtert wiederfand. Gerade dreimal durfte er sich zu Beginn des Gesprächs noch melden, wobei seine Gesprächsbeiträge jedes Mal markant kürzer wurden. Und danach hat der große und anerkannte Theologe Nikodemus nichts mehr zu melden. Es ist nur noch Jesus, der was zu sagen hat. Der allerdings hat noch eine ganze Menge anzumerken, über 20 Verse lang dauert seine Predigt, die er Nikodemus vorsetzt.

Erneut also ein absolut ungewöhnliches und provozierendes Verhalten Jesu! Diesmal gegenüber einem anerkannten und hochrangigen Theologen, der sogar noch guten Willens zu ihm kam und voller Interesse das Gespräch mit ihm suchte. Aber auch er wurde – man muss es fast so formulieren – regelrecht „abgebügelt“ bei Jesus.

Ist das zu scharf formuliert? Sicher ist aber, dass Johannes erneut zu Beginn seines Evangeliums deutlich macht: Jesus passt auch für Neugierige absolut in kein vorgefertigtes Schema. Egal welch edler Abstammung und welcher gesellschaftlichen Hochrangigkeit: Vor Jesus erlebt man erst mal „sein blaues Wunder“.

***

Und es geht im Johannesevangelium in genau demselben Stil weiter. Auch in den nächsten Kapiteln begegnen wir einem Jesus, der laufend überrascht, der in kein Schema passt, der mehr als unkonventionell, sondern vielmehr absolut unvorhersehbar ist:

Im 4. Kapitel zettelt er ein Gespräch mit einer samaritanischen Frau an, was für einen Juden eigentlich ein Unding ist. Ganz abgesehen davon, dass diese Frau zudem auch noch in äußerst zweifelhaftem Ruf stand! Auch diese Frau überrascht Jesus wieder mit seinen Gesprächsthemen. Als ihn dann irgendwann mal die Jünger in bester Absicht ans Essen erinnern wollen, wird nicht getafelt, sondern seine Nachfolger erhalten stattdessen ein Rätselwort mit anschließender Kurzpredigt.

Als Nächstes zeigt Jesus einem Beamten zu dessen Überraschung, dass er auch „Fernheilungen“ beherrscht und gleich darauf, im nächsten Kapitel, auch noch am Beispiel eines Gelähmten, dass er ohnehin nicht auf die Art und Weise, wie es allseits erwartet wird, Menschen heilt. Damit ist er so unkonventionell, dass er nicht nur die Verwunderung, sondern gleich schon den Zorn der jüdischen Elite auf sich zieht. Johannes schildert, dass er sich so sehr entgegen allen Erwartungen verhält, dass die jüdische Obrigkeit ihn sogar töten will. Diesem Hass begegnet Jesus – wieder völlig überraschend – mit einer längeren Predigt, die darin gipfelt, dass er seine Gesprächspartner verselang direkt und ungeschminkt angreift, ihnen theologisches und ethisches Versagen vorwirft und ihnen sogar den Glauben abspricht.

Und auch in den weiteren Kapiteln des Johannesevangeliums geht es in demselben Stil weiter. Immer wieder schildert uns Johannes diesen Jesus als herausfordernd anders, stets überraschend und provokativ, und zwar so ziemlich für jedermann, der ihm begegnet!

Das ist die zentrale Aussage über Jesu Außenwirkung im ersten Teil des Johannesevangeliums. Auf diese Erkenntnis legt Johannes offensichtlich größten Wert; auf diesem ersten Verständnis der Art, des Charakters, des Wesens Jesus baut er seine Jesus-Biografie auf. Ausgerechnet Johannes! Der steht doch nun wirklich nicht im Verdacht, die liebevolle, die barmherzige, die „warme“ Seite Jesu nicht erkannt zu haben! Man lese doch nur mal seine drei Briefe im Neuen Testament!

Natürlich ist Johannes absolut davon überzeugt, dass Jesus liebevoll und barmherzig ist. Er weiß, dass Jesus die Menschen liebt, weil er es selber jahrelang erlebt hat! Höchstpersönlich an Jesu Brust! Aber die liebevolle Seite ist nicht die Seite, die er uns in seinem Evangelium als Erstes vorstellt. Absolut erstaunlich! Offensichtlich ist es Johannes wesentlich wichtiger, seinen Lesern erstmal Jesus nicht als liebevollen Menschenfreund vorzustellen, sondern als den souveränen Sohn Gottes, der dermaßen in keine unserer Vorstellung passt, dass wir ihn laufend als „Provokateur“ erleben!

Der „ganze“ Jesus provoziert! Und zwar, wie uns Johannes gleich in den ersten Kapiteln seines Evangeliums aufzeigt, nicht nur ab und zu, sondern ungeachtet der Person und fast schon permanent in all dem, was er tut und sagt.

Das ist Jesus! Sagt kein Geringerer als Johannes.

Und der muss es wissen.

1. Bekehrt?

Eines Tages werde ich für immer meine Augen schließen. Ein arbeitsreiches, interessantes Leben liegt dann hinter mir; ich hatte Theologie studiert, war viele Jahre lang freikirchlicher Pastor, habe mehrere geistliche Bücher verfasst, eine Gemeinde gegründet, ERF-Andachten gehalten, war Zeltevangelist und stand selbst im Ruhestand noch oft auf Kanzeln, um Gottes Wort zu verkündigen. Nun geht mein Leben hier in dieser Welt zu Ende und in meiner Todesanzeige wird vielleicht „vom Herrn in die Ewigkeit abberufen“ oder so was Ähnliches stehen.

Und damit stehe ich dann also vor der sprichwörtlichen „Himmelstür“, hinter der sich die Ewigkeit befindet, und ich werde tatsächlich eingelassen. Drinnen stehe ich unvermittelt vor Jesus, meinem Herrn und Heiland, und höre ihn zu meinem Erstaunen folgendes sagen: „Hallo Stefan, schön, dass Du jetzt hier bist. Du warst ein fleißiger Diener und hast Dir als Pastor alle Mühe gegeben. Jammerschade nur, dass Du dich leider nie bekehrt hast!“

Was? Wie? Ich habe wohl nicht recht gehört! Da muss doch ein schlechter Witz sein, oder? Ich soll „nicht bekehrt“ sein???

Ich weiß selbstverständlich - so wie wir es doch alle wissen! -, was "sich bekehren" heißt: Jesus Christus in sein Leben hineinlassen; ihn als Herrn und Sohn Gottes nicht nur zu erkennen, sondern persönlich anzuerkennen und ihm dann sein Leben anzuvertrauen, sich ihm unterzuordnen und ihm nachzufolgen.

Wenn man das macht, dann ist man doch „bekehrt“, oder? Das weiß ich doch als Pastor und das haben wir Frommen alle in irgendeiner Art und Weise durchlaufen. Unsere „Bekehrung“ war jeweils der Einstieg in unser bewusst christliches Leben, unser Start mit Jesus. Also ist schlicht undenkbar, dass uns Jesus dann am Ende unseres Lebens mitteilen muss: „Leider doch nicht bekehrt, lieber Freund!“

Das kann uns doch keinesfalls passieren, oder?

Wirklich nicht? Da bin ich mir nun allerdings nicht mehr so ganz sicher. Denn einem unserer christlichen Vorbilder, sogar einem sehr prominenten, ist nämlich genau das passiert‘!

Er war einer, der Jesus kannte. Sehr gut sogar. Als Jesus ihn seinerzeit zur Nachfolge berief, hat er ohne zu zögern gehorcht, hat praktisch auf der Stelle sein bisheriges Leben aufgegeben und sich buchstäblich in die „Nachfolge Jesu“ begeben. Und hat dann sehr schnell erlebt, dass dieser Jesus wirklich der "Gesalbte", also der „Christus“ ist, und voller Ehrfurcht bekannt: "Du bist der Christus Gottes!" (Lukas 9,20).

Außerdem hatte er auch persönliche Sündenerkenntnis; womit gemeint ist, dass er recht schnell kapiert hat, dass er vor Gott nicht bestehen kann. So deutlich, dass er einmal zu Jesus sagte: "Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!" (Lukas 5,8).

Andererseits war er aber dann auch einer, der wirklich alles eingesetzt hat, um diesem Jesus zu dienen; der auch bereit war, für Jesus und sein Anliegen durchs Feuer zu gehen. Und das waren mehr als leere Worte, das war wirklich und nachweislich seine ehrliche Bereitschaft!

So einer war das; einer, zu dessen Lebensstil wir heute sagen müssten: Das ist mit Sicherheit ein "Bekehrter“! Ein „Hundertprozentiger" sogar!

Sein Name: Petrus.

Und jetzt lesen wir mal, was diesem Petrus passiert ist; was sich zugetragen hat, als er eines Tages mit Jesus im Gespräch war. Bei dieser Unterhaltung kam Jesus unter anderem auch auf seine Bekehrung zu sprechen. Das Gespräch fand übrigens kurz vor Jesu Kreuz und Auferstehung statt, also zu einem Zeitpunkt, als Petrus schon seit mehreren Jahren einer der treuesten Jünger Jesu war. Bei diesem Gespräch also sagt Jesus zu ihm:

31 „Simon, Simon, [„Simon“ ist der hebräische Zweitname von Petrus] siehe, der Satan hat begehrt, euch [gemeint sind die zwölf Jünger, die allesamt zuhörten] zu sieben wie den Weizen.

32 Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder.“

33 Simon Petrus aber sprach zu ihm: „Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen!“

34 Jesus aber sprach: „Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst.“

Lukas 22, 31-34

Unglaublich, oder? Zu diesem Petrus, der nachweislich einer seiner treuesten Nachfolger ist, sagt Jesus doch tatsächlich „Wenn du dereinst dich bekehrst!“ Was doch nichts anderes heißen kann, als dass er in Jesu Augen noch gar nicht wirklich „bekehrt“ ist!

Was läuft denn da falsch bei Petrus, von dem wir doch dachten, dass er längst ein hundertprozentig „Bekehrter“ ist; vom dem wir doch wissen, dass er eigentlich alles hat, was eben eine seriöse, ernsthafte „Bekehrung“ ausmacht? „Jesus, wo ist denn hier das Problem? Was passt Dir denn an diesem Petrus noch nicht, dass du ihn derart brüskieren, derart provozieren musst mit dem Vorwurf, eigentlich sei er ja noch gar nicht bekehrt? Warum anerkennst Du seine Bekehrung nicht? Warum siehst Du das – zu unserem Erschrecken! - so völlig anders?“

Es muss ja etwas sehr Schwerwiegendes, etwas Entscheidendes vorliegen, wenn Jesus sich genötigt sieht, diesem Petrus gleich die Bekehrung als solche abzusprechen! Wenn Jesus also selbst bei diesem Petrus, der doch schon seit Jahren treu in seiner Nachfolge steht, die Echtheit seiner Bekehrung angreift, dann wäre auch die eingangs erwähnte Vision meines eigenen Einzugs in den Himmel offenbar gar nicht so weit hergeholt, sondern durchaus denkbar! Dann könnte doch möglicherweise Jesus auch über mir ein „Leider nicht bekehrt!“ konstatieren!

Darum sollten wir jetzt unbedingt herausfinden, welche derart schwerwiegenden Mängel denn Jesus an diesem Petrus beziehungsweise an seiner Art der Nachfolge entdeckt! Und zwar möglichst noch vor unserem Ableben!

Also am besten gleich jetzt …

***

Der erste Mangel, den Jesus an Petrus feststellt, ist offenbar der, dass er ihn momentan für extrem absturzgefährdet hält: „Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre!“ (Vers 32). Sein Glaube, seine Vertrauensbeziehung zu Jesus scheint enorm gefährdet zu sein!

Jesus lässt seine Jünger und insbesondere Petrus hier einen ganz tiefen Blick tun in die Wirklichkeit und Wahrheit dieser Welt, in die wir sonst fast gar nicht hineinsehen. Er offenbart ihm nämlich die Tatsache, dass der geistliche Kampf um diese Welt und um uns Menschen noch auf einer ganz anderen, einer uns in der Regel verborgenen Ebene, abläuft: „Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen!“ (Vers 31).

Mit einer solchen Klarstellung macht uns Jesus wieder schlagartig klar, dass die Geschichte von Hiob alles andere als nur alttestamentlich war! Wir kennen ja diesen Hiob und sein Schicksal: Er war ein aufrechter, tadelloser und insbesondere tief gottesgläubiger Mann, dem es familiär, beruflich und finanziell rundum gut ging. Aber eines Tages erhielt der Teufel von Gott die Erlaubnis, diesen Mann zu testen und ihn zu prüfen, ob sein Gottesglaube auch standhält, wenn er ihm alles, aber auch wirklich alles, bis auf das nackte Leben, wegnehmen würde.

Von vielen sogenannten "modernen" Theologen wird diese Geschichte bekanntlich als altertümliche Fabel und als Märchen bezeichnet und allenfalls wegen seiner hochstehenden literarischen Form gelobt. Jesus allerdings sagt hier etwas ganz anderes, denn er bestätigt im Prinzip: „So sieht die Wirklichkeit aus! Die Hiobsgeschichte ist kein „Schnee von gestern“, sondern topaktuell! Selbst wenn euch die Schilderung der Vorgänge im Himmel etwas "märchenhaft" anmuten sollten: Darüber können nur Dummköpfe lachen!“

Denn die Geschichte von Hiob offenbart in schonungsloser Deutlichkeit, was in und hinter dieser Welt wirklich passiert. Paulus sagt dazu: „Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen!“ (Epheser 6,12). Und bei diesem Gespräch mit Petrus bestätigt nun auch Jesus wieder: Die soge-nannte "unsichtbare Welt" ist Realität! In dieser Welt hinter unserer Welt wird gekämpft, und zwar um unseren Glauben!

Jesus erklärt den Jüngern, dass der Teufel "Weizen sieben will". All denjenigen, welchen vielleicht nicht ganz geläufig ist, was hier gemeint ist: Damit wird der Vorgang beschrieben, bei dem die brauchbaren Weizenkörner von der unbrauchbaren „Spreu“, also der wertlosen Hülle um die Körner herum, getrennt werden. Und wenn der Teufel nun mit den Menschen dasselbe macht, dann ist damit gemeint, dass er eben prüft, was von unserem Glauben wirklich echt und brauchbar ist, und was davon nur wertlose „Spreu“ ist. Wenn der Teufel also die Berechtigung erhält, die Menschen wie Weizen zu sieben, heißt das nichts anderes, als: „Mal sehen, was an deren Glauben tatsächlich brauchbare, echte Substanz ist!“

Und damit wir uns hier nichts vormachen: Es geht dabei um nichts weniger als um unseren Glauben, um unsere Beziehung zu Gott und damit um unser Heil insgesamt! Da steht folglich alles auf dem Spiel, denn wer bei dieser Prüfung durchfällt, der ist "weg vom Fenster"!

Wenn Jesus also zu Petrus sagt: „Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre!“ (Vers 32), dann macht er ihm klar: Hier geht es um glauben oder nicht glauben, hier geht es um Heil oder nicht Heil, hier geht es um Rettung oder Verlorenheit!

Hier geht es um Alles oder Nichts!

Jesus sagt: „Ich habe für dich, Petrus, gebeten …“. Glauben wir allen Ernstes, Jesus bittet für etwas, was im Prinzip aber gar nicht allzu ernst genommen werden braucht; was eigentlich kein wirklich großes Problem, sondern lediglich eine Lappalie ist?

Nein, wenn Jesus es für nötig erachtet, für den Glauben eines einzelnen seiner Nachfolger höchstpersönlich bittend einspringen zu müssen, dann muss uns klar sein: Da gehts wirklich ums Ganze! Dieser Petrus, von dem alle – inklusive er selbst! - glauben, er sei richtig bekehrt, dieser Petrus ist in Wirklichkeit derart gefährdet, dass sein Glaube ohne die persönliche Fürbitte Jesu keinen Pfifferling mehr wert ist!

Und wer die letzten Szenen unmittelbar vor der Passion Jesu kennt, der weiß, dass das keine leeren Worte Jesu sind. Wenige Stunden nach diesem Gespräch ist Jesus verhaftet und Petrus hat ihn, wie angekündigt, tatsächlich dreimal verleugnet. Und wir können davon ausgehen, dass dies mit Sicherheit das Ende des "gläubigen“ Petrus gewesen wäre, wenn Jesus nicht ganz speziell gerade für seinen Glauben eingetreten wäre. Denn fast gleichzeitig mit Petrus hat ein anderer Jesus-Jünger ebenfalls seinen Herrn verleugnet: Judas. Und auch dieser hat, wie Petrus, seinen Fehltritt bitter bereut. Und danach hat Judas sich aufgehängt!

Petrus seinerseits hat zwar „bitterlich geweint“ (Lukas 22,62), aber seine Verzweiflung hat ihn nicht veranlasst, sich gleich neben Judas hinzuhängen. Warum nicht? Verrat ist doch Verrat, und die beiden stehen sich diesbezüglich in nichts nach. Aber Petrus ist danach einer der bedeutendsten Kirchenväter, Leiter der wegweisenden Jerusalemer Gemeinde sowie biblischer Mitautor geworden. Warum endete er nicht wie Judas? Vielleicht weil Jesus in betend durchgetragen hat?