Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kohlhammer Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

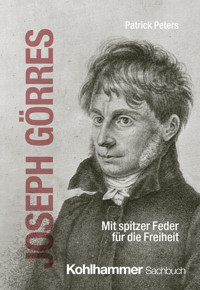

Joseph Görres war mehr als ein Publizist und Wissenschaftler - er war eine Stimme des Widerstands, ein unbeugsamer Streiter für Freiheit und Gerechtigkeit. Als scharfsinniger Beobachter seiner Zeit griff er mutig in die politischen und gesellschaftlichen Debatten ein. Doch heute ist sein Name fast vergessen. Patrick Peters macht Görres anlässlich seines 250. Geburtstags wieder sichtbar. Er zeichnet das lebendige Porträt eines Denkers, der sich der Willkür widersetzte, für seine Überzeugungen einstand und die intellektuellen Strömungen seiner Epoche maßgeblich prägte. Seine Ideen wirken bis heute fort - nicht zuletzt durch die Görres-Gesellschaft, die seit 1876 das wissenschaftliche Erbe im katholischen Deutschland bewahrt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titelei

Warum Görres heute?

Görres und seine Koblenzer Zeit (1776 – 1806)

Görres, der junge Revolutionär

Görres' Weg in die Publizistik

Die ersten Schritte in die Theologie

In Koblenz geht es nicht weiter

Görres und die Heidelberger Romantik (1806 – 1808)

Der

Uhrmacher

als Philisterkritik

Görres schaut weit zurück

Doch keine Heimat in Heidelberg

Historische Studien und

Rheinischer Merkur

(1808 – 1819)

Beseelung durch die alte deutsche Literatur

Der

Rheinische Merkur

Altdeutsche Volks- und Meisterlieder: Zurück ins Mittelalter

Preußen nimmt Görres ins Visier – Gang ins Exil

Die Zeit des Exils (1819 – 1827)

Die Zeit der Revolutionen ist noch nicht vorbei

Der Katholik

Görres bringt sich in Stellung

Görres in München (1827 – 1848)

Görres' Gang in die Universalgeschichte

Münchens romantisch-katholisches Netzwerk

Die christliche Mystik

als zentrales Werk

Katholischer Kulturkampf mit Preußen

Zeitschrift für die katholische Identität in Deutschland

Görres geht heim

Darum Görres heute!

Bibliographie

Seitenangaben der gedruckten Ausgabe

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

Cover

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Impressum

Inhaltsbeginn

Der Autor

Prof. Dr. Patrick Peters, MBA, ist Germanist, Publizist und Prorektor der privaten Allensbach Hochschule in Konstanz.

Patrick Peters

Joseph Görres

Mit spitzer Feder für die Freiheit

Verlag W. Kohlhammer

Dem großen Joseph Görres und der Görres-Gesellschaftzum jeweiligen Ehrentag zugeeignet

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.

Umschlagabbildung: Joseph Görres, Steindruck von Strixner nach der Zeichnung von Peter Cornelius aus der Sammlung Kippling Leipzig (1932), gemeinfrei, via Wikimedia Commons.1. Auflage 2025

Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]

Print:ISBN 978-3-17-045724-9

E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-045725-6epub:ISBN 978-3-17-045726-3

Warum Görres heute?

Man könnte fast meinen, es handle sich um den Beginn eines schalen Witzes: Treffen sich zwei Flüsse ... Aber um einen Witz geht es gewiss nicht, denn dieser Treffpunkt zweier Flüsse ist ein herausragendes Merkmal einer besonderen Stadt. Dort, wo sich Rhein und Mosel am sogenannten Deutschen Eck treffen, liegt Koblenz. Die heute drittgrößte Stadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz mit ihren rund 115.000 Einwohnern gehört zu den ältesten Städten Deutschlands. Besiedelt ist das Gebiet bereits seit der Steinzeit, der Ursprung der Stadt geht auf die Römer zurück. Deren befestigte städtische Siedlung wurde nach dem Rückzug der römischen Truppen im fünften Jahrhundert von den Franken weiter genutzt. Ab 925 gehörte Koblenz zum Ostfränkischen Reich, dem späteren Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, war ab 1018 im Besitz der Erzbischöfe von Trier und wurde im 17. Jahrhundert Residenzstadt der kirchlichen Herrscher. Diese mehr als tausendjährige Stadtgeschichte hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten hervorgebracht, für die Koblenz bis heute beliebt ist – vom Kurfürstlichen Schloss über das rheinromantische Schloss Stolzenfels bis zur Festung Ehrenbreitstein, der Basilika St. Kastor und eben dem Deutschen Eck mit dem im Monumentalstil errichteten Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Mit heute jährlich rund 700.000 Übernachtungsgästen und zusätzlich zwei Millionen Tagesgästen ist Koblenz das Zentrum der Urlaubsregion Mittelrhein und zugleich nördlicher Ausgangspunkt des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal.

In diesem historisch und kulturell bedeutsamen Umfeld also trifft sich am 9. Oktober 1875 ein Kreis von Männern aus verschiedenen Gegenden der damaligen Rheinprovinz (also der Gegend von Kleve am untersten Niederrhein bis Trier) und darüber hinaus, um einen großen Plan zu beraten: die Gründung einer Gesellschaft zu Ehren eines der größten Söhne der Stadt. Die Rede ist von Joseph von Görres, der ohne adliges »von« am 25. Januar 1776 in Koblenz geboren wird. Er gilt als eine der herausragendsten Persönlichkeiten der deutschen Literatur, Journalistik und politischen Publizistik und als Vorkämpfer staatsbürgerlicher und kirchlicher Freiheitsrechte, als Vorkämpfer für eine nationale und religiöse Erneuerung. Seine Schriften und Ideen prägen die intellektuelle und politische Landschaft des 19. Jahrhunderts nachhaltig. Schon frühe Arbeiten spiegeln sein Interesse an Naturwissenschaft, Mystik und Philosophie wider, Teutschland und die Revolution (1819) wiederum gilt als eine seiner wichtigsten politischen Schriften. Darin analysiert Görres die revolutionären Bewegungen seiner Zeit und spricht sich für eine Reform der bestehenden politischen Verhältnisse aus, um die sozialen und nationalen Fragen Deutschlands zu lösen. Auch die Mythengeschichte der asiatischen Welt (1810) und die Christliche Mystik (1836 – 1842) sind wesentlich für Görres' Gesamtwerk und Wirkung. Sein politisch-publizistisches Schaffen hängt vor allem mit seiner Rolle als Herausgeber der Zeitung Rheinischer Merkur (1814 – 1816) zusammen, in der er leidenschaftlich gegen Napoleon und für die nationale Erneuerung Deutschlands schreibt. Diese Zeitung wird schnell zu einem der einflussreichsten Publikationsorgane ihrer Zeit und schließlich 1816 wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber den Mächten der Heiligen Allianz verboten, was Görres ins Exil nach Straßburg und schließlich nach München zwingt, wo er 1848 stirbt.

Görres' vielfältige Bedeutung und sein 100. Geburtstag 1876 war auch der Anlass, schon wenige Jahre nach seinem Tod eine Gesellschaft zu seinen Ehren zu gründen (Görres-Gesellschaft o. J.):

»Aus dem Selbstbehauptungswillen einer Gruppe vornehmlich jüngerer Wissenschaftler, insbesondere des Philosophen G. von Hertling und des Historikers Hermann Cardauns, Privatdozenten in Bonn, in Verbindung mit dem Kölner Publizisten und Rechtsanwalt J. Bachem sowie dem von der preußischen Regierung abgesetzten früheren Bonner Oberbürgermeister Leopold Kaufmann kam der Anstoß, die Vorherrschaft des weltanschaulichen Liberalismus zurückzudrängen und eine Gesellschaft zur ›Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland‹ zu gründen.«

Das ist auf viel Gegenliebe gestoßen: »Die deutschen Bischöfe begrüßten wärmstens den Plan, viele von ihnen hatten noch Görres persönlich gekannt oder sogar als Schüler zu seinen Füßen gesessen, wie Bischof Martin von Paderborn, Erzbischof Paulus Melchers von Köln, Erzbischof Friedrich von Bamberg« (Spael 1957, S. 13). Die Gründung sollte denn auch schon zum 100. Geburtstag Görres' vollzogen werden, denn in Koblenz stand ohnehin »im Januar 1876 die Säkularfeier des Görres« (ebd., S. 12) bevor, was eben mit der Gründung der Gesellschaft verbunden werden sollte, deren Name »Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland« sich bis heute, nur ohne den konfessionellen Bezug, erhalten hat. Über die Gründung an sich wird ausgiebig im Jahresbericht der Görres-Gesellschaft für 1876 berichtet (S. 4):

»An dem genannten Tage, Nachmittags 3 1/2 Uhr, fanden sich mehr denn zweihundert Gelehrte und Freunde der Wissenschaft in dem Görres-Baue zu Koblenz ein und legten ihrer Berathung ein von dem Comité entworfenes provisorisches Statut zu Grunde. Nach eingehender Debatte wurde der Entwurf in seinen wesentlichen Punkten einstimmig angenommen und eine neue Redaction dem vorbereitenden Comité übertragen [...]. Außerdem wurde demselben die Ermächtigung ertheilt, im Laufe des Jahres eine General-Versammlung der Görres-Gesellschaft einzuberufen. [...] Am Abend der großen Fest-Versammlung traten von den Anwesenden Viele der neuen Gesellschaft bei, so daß sie einschließlich der früher Angemeldeten 285 Mitglieder zählte.«

Was die Gesellschaft will, lässt sich einem Aufruf entnehmen, der kaum zwei Monate nach der Gründung entsteht (nach ebd., S. 13 f.):

»Die Görresgesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland will auf katholischem Standpunkte und in katholischem Sinne wissenschaftliches Leben nach allen Richtungen hin wecken und fördern. Der Verein will namentlich jüngeren katholischen Gelehrten Anregung geben und zugleich die nötige materielle Unterstützung gewähren zur Bearbeitung wichtiger Fragen aus dem Gebiete der Philosophie, der Naturwissenschaft, der Geschichte, der Rechts- und Sozialwissenschaft.«

Demnach plant die Gesellschaft, wissenschaftliche Projekte ins Leben zu rufen, die nur durch gemeinschaftliche Zusammenarbeit realisiert werden können. Dazu gehören unter anderem die Veröffentlichung bedeutender Werke älterer kirchlicher Schriftsteller, die Sammlung historischer Dokumente zur Kirchengeschichte und die Erstellung einer Enzyklopädie, die alle wichtigen Fragen des politischen und gesellschaftlichen Lebens behandelt. Ein weiteres Anliegen ist es, qualitativ hochwertige populärwissenschaftliche Werke zu fördern, um der Verbreitung oberflächlicher Modepublikationen entgegenzuwirken. Diese neigen dazu, einseitige Spekulationen und haltlose Theorien als wissenschaftliche Erkenntnisse darzustellen. Zudem soll durch jährliche Generalversammlungen katholischen Gelehrten und Wissenschaftsinteressierten ein lange vermisster Treffpunkt geboten werden. Die Görres-Gesellschaft versteht sich daher nicht nur als ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, sondern setzt auf die Unterstützung aller Katholiken. Sie ist überzeugt, dass sie nur dann dauerhaft wirken kann, wenn sie in der breiten Bevölkerung verankert ist. Daher betonen die Initiatoren, dass zwischen den Lehren der Kirche und den Erkenntnissen echter Wissenschaft kein Widerspruch besteht.

Initiator für die Gründung ist der bereits erwähnte Dr. Georg Friedrich Karl Freiherr von Hertling, ein schon in den 1870er Jahren berühmter Mann. Der 1843 geborene, bekennende Katholik stammt aus einer rheinhessischen kurmainzischen Beamtenfamilie. Er ist promovierter und habilitierter Philosoph, wollte ursprünglich Priester werden. Von 1875 bis 1890 und von 1896 bis 1912 gehörte er für die Zentrumspartei dem Reichstag an und wird 1912 zum Vorsitzenden des bayerischen Staatsministeriums und Außenminister berufen, also zum Ministerpräsidenten des Königreichs Bayern. Anfang November 1917 übernimmt Freiherr von Hertling sogar die Ämter des Reichskanzlers und preußischen Ministerpräsidenten. Er stirbt 1919 im oberbayerischen Ruhpolding. Georg von Hertling ist zudem ein Großneffe der großen Romantiker Bettina von Arnim und Clemens Brentano; mit Brentano ist Joseph Görres eng verbunden, sodass Georg von Hertling in einer Traditionslinie mit Görres steht.

Es ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar: Aus einem kleinen Kreis engagierter Männer, die im Oktober 1875 ein Vorgespräch führen und die Gründung einer Gesellschaft beschließen, entsteht binnen weniger Monate ein Verein zur »zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland«. Schon für die Pflege der Wissenschaft anzutreten, ist ein hoher Anspruch. Diesen dann direkt auf das gesamte katholische Deutschland zu beziehen, das sich in den 1870er Jahren mitten im Kulturkampf befindet, also der langwierigen Auseinandersetzung zwischen Preußen beziehungsweise dem Deutschen Kaiserreich unter Reichskanzler Otto von Bismarck und der katholischen Kirche unter Papst Pius IX., wirkt fast schon vermessen. Die katholische Kirche hatten keinen leichten Stand, die katholische Minderheit im preußischen Kaiserreich wurde massiv benachteiligt, um den organisierten Katholizismus zu schwächen. Dies wiederum, um die Germanisierung des größtenteils katholischen Polens voranzubringen. Für offen und dezidiert katholische Herren der Wissenschaft und des Adels war dies also kein einfaches Umfeld, allein weil die Gründung der Gesellschaft unter enger Aufsicht des antikatholischen Staates stand: »Die Gründungsversammlung wurde von einem preußischen Polizeikommissar samt Stenographen auf ›staatsfeindliche Umtriebe‹ beobachtet« (Görres-Gesellschaft o. J.).

Doch die rasante Entwicklung der Gesellschaft belegt die Bedeutung und Notwendigkeit der Gründung eindringlich: Auch ganz ohne die heutigen Möglichkeiten medialer Verbreitung zählte die Görres-Gesellschaft Ende 1876 bereits 730 Mitglieder. Und was für welche! Man muss sich nur anschauen, wer sich schon zur Gründung in führender Position der Gesellschaft versammelt hatte, beispielsweise im Ehrenpräsidium und im Verwaltungsausschuss. So nahmen unter anderem Fürst Karl Heinrich Ernst Franz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Chef des Hauses Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Reichstagsabgeordneter und langjähriger Präsident des Kommissariats der Deutschen Katholikentage (er wurde spät im Leben Priester und Dominikaner), der Kölner Weihbischof Dr. Johann Anton Friedrich Baudri, der Mainzer Generalvikar, katholische Schriftsteller und Publizist Dr. Johann Baptist Heinrich, der bereits erwähnte Dr. Georg Freiherr von Hertling (der auch erster Präsident der Görres-Gesellschaft werden sollte) sowie mehrere Professoren, die zugleich als Hofräte beziehungsweise Geheimräte (also hochrangige höfische Berater) fungierten, wesentliche Ämter ein. Auch der außer Dienst gestellte Bonner Oberbürgermeister Leopold Kaufmann und Julius Bachem aus Köln fanden sich unter den Führungspersönlichkeiten. Besonders Julius Bachem ist aus publizistischer Sicht wichtig für die Entwicklung und die Bedeutung der Gesellschaft: Er war – zeitweilig gemeinsam mit dem Gesellschaftsmitglied Hermann Cardauns, seines Zeichens anerkannter katholischer Publizist – Chefredakteur der dezidiert katholischen Kölnischen Volkszeitung, die von der familieneigenen Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei J. P. Bachem herausgegeben wurde. Den auf Johann Peter Bachem zurückgehenden J. P. Bachem Verlag (gegründet 1818) gibt es übrigens noch heute, er befindet sich unter der Leitung des Geschäftsführers und Verlegers Claus Bachem weiterhin im Familienbesitz und gibt beispielsweise die Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln heraus – die katholische Tradition der Gründerzeit ist damit ungebrochen.

Auch heute ist diese konfessionelle Sichtachse noch gegeben: Traditioneller Protektor der Görres-Gesellschaft ist der jeweilige Erzbischof der Erzdiözese Köln, da sie in Bonn angesiedelt ist. Die Bedeutung der Görres-Gesellschaft für Wissenschaft, katholische Welt und Zeitgeschehen spiegelt sich damals wie heute in der Mitgliederstruktur wider. Verdiente Persönlichkeiten des 20. und 21. Jahrhunderts wie Papst Benedikt, der Schriftsteller und Georg-Büchner-Preisträger Martin Mosebach, der bekannte Jesuit Pater Dr. Hans Langendörfer, Paul Mikat, Professor für Bürgerliches Recht, Rechtsgeschichte und Kirchenrecht und von 1962 bis 1966 Kultusminister von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Bergsdorf, engster Berater des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl und Präsident der Universität Erfurt, sind nur einige Namen im Mitgliederverzeichnis der Gesellschaft, die seit 2015 vom Tübinger Amerikanisten Bernd Engler geführt wird, der von 2006 bis 2022 auch Rektor der Universität Tübingen war. Engler ist in den 150 Jahren seit der Gründung erst der siebte Präsident der Gesellschaft, Vorgänger waren unter anderem Paul Mikat und Wolfgang Bergsdorf, Gründer Freiherr von Hertling stand der Gesellschaft von 1877 bis zu seinem Tod 1919 vor.

Von Beginn an war, ist und bleibt die aktive Förderung der Wissenschaft, die sich allein schon aus dem Namenszusatz der Gesellschaft »zur Pflege der Wissenschaft« ergibt, vor allem durch die Verleihung von Stipendien an junge katholische Gelehrte, um ihnen »Muße und Mittel zur Lösung größerer wissenschaftlicher Aufgaben zu beschaffen« (Görres-Gesellschaft 1876, S. 9). Der Vereinszweck umfasste damit das Angebot auch materieller Hilfe besonders an jüngere Gelehrte durch Stipendien und Publikationsmöglichkeiten. Um ihrem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden, gründeten die Initiatoren bereits bei der ersten Veranstaltung vier sogenannte Fachsektionen für Rechts- und Sozialwissenschaft, Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaften, in denen sich renommierte Wissenschaftler versammelten und aus denen heraus einer der wesentlichen Zwecke der Görres-Gesellschaft verfolgt wurde: die Publikation »periodische[r] Vereinsgaben in Gestalt von wissenschaftlichen und populär-wissenschaftlichen Schriften«, aber vor allem ohne den »Verdacht einer politischen Wirksamkeit« (Görres-Gesellschaft 1876, S. 7).

Und wie sieht es heute aus (Görres-Gesellschaft o. J.)?

»Für die Görres-Gesellschaft ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses eine Kernaufgabe. Dazu gehören die Möglichkeit der Unterstützung durch Forscherpersönlichkeiten, die Gelegenheit zu interdisziplinärer Zusammenarbeit, die Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen, die historische und aktuelle Probleme aufgreifen, sowie die Mitwirkung an Görres-Publikationen (z. B. Beiträge zu wissenschaftlichen Zeitschriften und Reihen). Zur Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat sich das ›Junge Forum der Görres-Gesellschaft‹ gegründet.«

Die Sektionen und Institute der Görres-Gesellschaft sind bis heute aktiv. Die Görres-Gesellschaft mit ihren rund 3000 Mitgliedern hat derzeit 20 aktive wissenschaftliche Sektionen, unterhält zwei Auslandsinstitute, das Interdisziplinäre Institut sowie zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ein Junges Forum. Das älteste Institut der Görres-Gesellschaft ist das 1888 zunächst als »Station« gegründete Römische Institut der Görres-Gesellschaft (auch Historisches Institut der Görres-Gesellschaft). Es ist zugleich das älteste Auslandsinstitut und hat seit Beginn seinen Sitz am Priesterkolleg des Campo Santo Teutonico (Vatikan). Seine Aufgabe ist die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Kirchengeschichte und Christlichen Archäologie. Gemeinsam mit dem Priesterkolleg gibt es die Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte heraus.

Aber warum überhaupt einen Mann zum 250. Geburtstag ehren, den heute nur noch einige Eingeweihte kennen? Ergibt dies Sinn, braucht es solcherlei Personengedenken überhaupt, und welchen Nutzen kann schon eine 150 Jahre alte Gesellschaft zur Wissenschaftspflege im Zeitalter von generativer Künstlicher Intelligenz, Social-Media-Influencing als Beruf und Lesegewohnheiten haben, die sich vielfach auf die Wahrnehmung weniger kurzer Zeilen auf dem Display eines Smartphones beschränken? Gerade weil heute kaum noch jemand Görres kennt, sollte man zum 250. Geburtstag an ihn erinnern, wie die Görres-Gesellschaft es zum 100. Geburtstag getan hat. Daher gilt die Gründungsidee der Gesellschaft von 1876 gilt bis heute (Görres-Gesellschaft 1876, S. 3):

»Es ist eine löbliche Sitte, das Andenken ausgezeichneter Menschen nach Vollendung größerer Zeitabschnitte durch eine angemessene Feier zu erneuern. [...] Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, das Andenken des großen rheinischen Katholiken, Patrioten und Gelehrten [Joseph Görres] nicht nur durch ein würdiges, in seiner Geburtstadt [sic] zu veranstaltendes Fest, sondern auch durch ein dauerndes Denkmal zu ehren. Die von Dr. Freiherr von Hertling, Mitglied des deutschen Reichstages für Koblenz-St. Goar, beantragte Gründung einer Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland fand allgemeinen Beifall.«

Es muss also heute darum, den »Geiste des großen Mannes« (Görres-Gesellschaft 1876, S. 9) lebendig zu halten, mit welchen Worten die General-Versammlung deutscher Katholiken 1876 ihren Mitgliedern den Beitritt zur neuen Gesellschaft empfiehlt. Schließlich bezieht sich die Größe Joseph Görres' heute mehr auf die Nennung seines Namens im öffentlichen Raum, wie der 2024 verstorbene Alt-Präsident der Görres-Gesellschaft Wolfgang Bergsdorf in seinem Lebensbild Joseph Görres' darstellt (Bergsdorf o. J.):

»Wer den Nachruhm einer historischen Persönlichkeit an der Zahl der Straßen und Schulen misst, die ihren Namen tragen, der braucht sich um den Rheinländer Joseph von Görres keine Sorgen zu machen. Im Rheinland und in Süddeutschland ist Görres mit zahlreichen Straßen präsent. Bis in das 21. Jahrhundert hinein lag die prominenteste Adresse der Bonner Republik, die des Deutschen Bundestages und auch des Bundesrates, an der Görres-Straße.«

Daraus eine umfassende Prominenz Joseph Görres' in der heutigen Zeit abzuleiten, würde deutlich zu weit reichen. Denn als katholischer Publizist und Wissenschaftler von höchstem Rang im 19. Jahrhundert ist sein heutiger Bekanntheitsgrad marginal. Die Wenigsten können mit dem Namen etwas anfangen, ob ein Platz, eine Straße oder eine Schule nach Görres benannt ist, wirkt zunehmend irrelevant, und das beeindruckende Koblenzer Joseph-Görres-Denkmal hinter dem Kurfürstlichen Schloss in den Rheinanlagen erscheint den meisten nurmehr als Lokalfolklore, ohne mit der 5,23 Meter hohen Bronzefigur auf dem vier Meter hohen Sockel irgendetwas Rechtes anfangen zu können.

Zu Unrecht, denn Görres' Lebensleistung ist umfangreich und sein christliches und politisch universelles Menschenbild kann heute und in Zukunft Vorbild sein – in Zeiten, die man vorsichtig als herausfordernd bezeichnen kann und darf. Daraus ergibt sich auch die Relevanz der Görres-Gesellschaft, die dafür eintritt, das Erbe Görres' zu bewahren und in die Zukunft zu führen und so der Mission und Vision der Altvorderen gerecht zu werden: auf christlicher Basis einen sichtbaren Beitrag zum Fortgang der Wissenschaft und des öffentlichen Diskurses vor allem zu ethischen Fragestellungen zu leisten und dieses Streben dauerhaft mit dem Namen Joseph Görres zu verknüpfen. Das war der Gesellschaft nicht immer möglich, denn aufgrund ihrer Zielsetzung war die Görres-Gesellschaft nach 1933 den nationalsozialistischen Machthabern verhasst. Das ist verständlich: Ein dezidiert christliches und wissenschaftliches Welt- und Menschenbild ohne Ansehen der Herkunft einer Person, wie Joseph Görres es vertrat und wie die Görres-Gesellschaft es übernommen hat, steht fundamental gegen nationalsozialistisches Gedankengut. Zwar konnte die Gesellschaft, »insbesondere wegen ihrer Auslandsinstitute und des internationalen Ansehens ihres Präsidenten Finke« (Görres-Gesellschaft o. J.), noch unter schwierigen Umständen bis 1941 weiterarbeiten, wurde aber am 11. Juni des Jahres aufgelöst, das Vermögen beschlagnahmt. Zwischen 1938 und 1948 konnten keine Generalversammlungen stattfinden, sodass die Gesellschaft sich 1948 neu gründen musste.

Kurz gesagt: Es ist ein würdiges und vor allem sinnvolles Unterfangen, die Gedanken- und Tätigkeitswelt Joseph Görres' nachzuzeichnen, für ein interessiertes Publikum auch abseits geisteswissenschaftlicher und theologischer Fakultäten zu öffnen und für Gegenwart und Zukunft nutzbar zu machen. Dabei steht die Sache im Fokus, kein ins Suggestive abgleitender Personenkult. Entsprechend hilft auch der enge Bezug zur Görres-Gesellschaft dabei, das Andenken zu fördern und Debatten im Geiste Görres' anzustoßen und zu führen – so wird das Gestrige für das Heutige und Morgige nutzbar.

Die vorliegende Schrift folgt keinem typischen biographischen Muster, wiewohl die Unterteilung der Kapitel einem chronologischen Aufbau folgt. Der Fokus liegt dabei auf den großen Leitlinien von Görres' Leben im Zusammenhang mit der Darstellung des jeweiligen kulturellen und politisch-historischen Kontext. Diese bilden die Rahmenbedingungen, um Görres' politisches, wissenschaftliches und publizistisches Wirken darzulegen: seine erheblichen politischen Einmischungen in die verschiedenen Ereignisse zwischen der Französischen Revolution und dem deutschen Vormärz, also der Zeit vor der Revolution von 1848, seine autodidaktische Tätigkeit als Wissenschaftler und Hochschullehrer, seine Verbindung zu prominenten Zeitgenossen und insbesondere seine Arbeit als Autor und Herausgeber. Görres gilt zurecht als einer der einflussreichsten Publizisten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; dies soll immer wieder durch tiefergehende Analysen und Einordnungen publizistischer Proben aus seiner Feder herausgearbeitet werden. Somit bilden die eingehende Betrachtung und genaue historische und literarische Kontextualisierung des literarischen, publizistischen und akademischen Schaffens den wesentlichen Schwerpunkt Görres'.

Daher folgt die Schrift folgender Struktur: Auf die Einleitung folgen zunächst die Kapitel über Joseph Görres und seine Koblenzer Zeit (1776 – 1806), die trotz seiner jungen Jahre bereits sehr bewegt war, und die Heidelberger Romantik (1806 – 1808), an der Görres größeren Anteil hatte als landläufig bekannt. Eine umfangreiche Phase des Schaffens bildet das Kapitel »Historische Studien und Rheinischer Merkur (1808 – 1819)« ab, in der Görres ungemein produktiv ist, sich aber als politischer Journalist mächtige Feinde macht und schließlich ins Exil gehen muss (1819 – 1827), das im folgenden Kapitel thematisiert wird. Im Anschluss geht es um Görres' Münchner Zeit, die von 1827 bis zu Görres Tod 1848 dauert. Schlussbetrachtung und Ausblick schließen das Buch.

Entscheidend dabei ist, die jeweilige Zeitgeschichte mit den wesentlichen Ereignissen zu erklären. Denn das Ziel ist keine wissenschaftliche Studie, sondern eine lesbare Reise durch das Leben und das Werk Joseph Görres', ein Beitrag zur Neubelebung der Beschäftigung mit dieser faszinierenden Persönlichkeit. Literarisch, historisch und kulturwissenschaftlich Interessierte sollen in dem Werk fündig werden und sich davon unterhalten und belehren lassen. Der Band soll auch die Arbeit der Görres-Gesellschaft ergänzen und begleiten, um die Arbeit der Vereinigung zur umfassenden Erinnerung an Joseph Görres zu stärken, und nicht zuletzt einen Beitrag dazu leisten, Joseph Görres anlässlich seines 250. Geburtstages am 25. Januar 2026 wieder stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit zu rücken. Daher wird auch die Görres-Gesellschaft über die Einleitung hinaus immer wieder eine Rolle spielen.

Durch seine Konzeption soll der vorliegende Band eine Ergänzung zu den ebenfalls empfehlenswerten Werken über Joseph Görres aus der Feder von Monika Fink-Lang darstellen, die neben einem knappen Lebens- und Werkbild (2015) eine äußerst umfangreiche Biographie Joseph Görres' (2013) vorgelegt hat. Überdies ist sie Herausgeberin einer Edition der Briefe Görres' (2009 – 2022). Die vorliegende Schrift will eine ausführliche Reise durch Leben und Werk von Joseph Görres unternehmen und damit eine Lücke schließen, vor allem durch den Fokus auf eine Auswahl auf das umfassende Werk des großen Koblenzers und den jeweiligen historischen Kontext der Lebensphasen und -ereignisse sowie die spezifischen Entstehungs- und Produktionsbedingungen. Zum anderen ist Görres' Wirkung wichtig, auch und vor allem in Verbindung mit der Darstellung des Schaffens der Görres-Gesellschaft. Das soll neue Perspektiven für die Beschäftigung mit Joseph Görres schaffen. Dessen 250. Geburtstag und der 150. Jahrestag der Görres-Gesellschaft sind ein willkommener Anlass dafür. Dabei ist sich der Autor dem defizitären Charakter seines Vorhabens durchaus bewusst: Niemand kann in einer Monographie, soll diese nicht jeden zivilisierten Umfang sprengen, auch nur ansatzweise Görres' Gesamtwerk betrachten. Man muss sich nur Die christliche Mystik anschauen: Allein die Beschäftigung mit der vierbändigen Schrift könnte eine opulente Monographie füllen – ohne überhaupt auf Görres Lebensdaten und den biographischen Entstehungskontext eingehen zu müssen. Das bedeutet: Die vorliegende biographische Monographie (oder monographische Biographie?) kann nur als Anregung, als Inspiration dienen, sich in das Werk zu versenken.

Görres und seine Koblenzer Zeit(1776 – 1806)

Johann Joseph Görres wird am 25. Januar 1776 in Koblenz geboren und ist das älteste von acht Kindern des rheinfränkischen Holzhändlers Moritz Görres und seiner Frau Helene Theresia, geborene Mazza, deren Familie aus Italien stammt. Koblenz wird damals von Clemens Wenzeslaus von Sachsen regiert, Prinz von Polen und Herzog zu Sachsen aus dem Haus der albertinischen Wettiner und der letzte Erzbischof und Kurfürst von Trier (1739 – 1812). Der aufgeklärte, fromme Fürst residiert ab 1768 in Schloss Philippsburg als Teil der Kurfürstlichen Residenz in Ehrenbreitstein und lässt von 1777 bis 1793 sein Kurfürstliches Schloss Koblenz bauen.

1776 ist ein wichtiges Jahr für Kunst und Kultur in Deutschland. Literarisch befindet sich Deutschland mitten im Sturm und Drang als Strömung der Spätaufklärung, die sich, getragen von meist jungen Dichtern zwischen 20 und 30 Jahren, gegen Autorität und Tradition wendet. Im Gegensatz zur rationalen Strenge der Aufklärung legt der Sturm und Drang großen Wert auf die subjektiven Empfindungen und das individuelle Erleben. Die literarischen Werke dieser Epoche sind oft von intensiven Gefühlen und emotionalen Ausbrüchen geprägt und betrachten die Natur als Spiegel der menschlichen Seele, die als wild und ungezähmt im Kontrast zur zivilisatorischen Ordnung gesehen wird. Ein zentrales Element des Sturm und Drang ist die Verehrung des schöpferischen Genies. Die Schriftsteller dieser Epoche sehen sich selbst als einzigartige, geniale Individuen, die sich über gesellschaftliche Normen hinwegsetzen können. Dies geht einher mit der Ablehnung von Konventionen und Regeln zugunsten der freien, kreativen Entfaltung. Das freie, kreative Individuum schafft durch seine natürliche Begabung und schöpferische Kraft außergewöhnliche Werke. Diese Genies werden als Visionäre betrachtet, die im Einklang mit der Natur stehen und die Fähigkeit besitzen, neue, originelle Ideen zu entwickeln. Daher rührt auch die Bezeichnung des Sturm und Drang als »Geniezeit oder zeitgenössisch Genieperiode [...] nach der Verherrlichung des ›Originalgenies‹ als Urbild des höheren Menschen und Künstlers (Prometheus-Symbol), des wahren Schöpfers der Kunst« (von Wilpert 2001, S. 794 f.). Besonders wichtig für die Literatur ist zu dieser Zeit Johann Wolfgang Goethe (Jørgensen/Bohnen/Øhrgaard 1990, S. 444 f.):

»Die Produktion Goethes aus den Jahren 1771 – 75 ist denn auch auf fast allen Gebieten beispielhaft im buchstäblichen Sinne des Wortes: seine Gedichte prägen eine neue lyrische Sprache, seine Dramen umspannen viele Möglichkeiten der Gattung [...]. Und der Roman von Werthers Leiden macht Goethe zur europäischen Berühmtheit.«

Obwohl der Sturm und Drang oft als Gegenbewegung zur Aufklärung gesehen wird, ist er tatsächlich tief in den Ideen der Spätaufklärung verwurzelt. Die Aufklärung legt den Grundstein für das Denken und die Philosophie des Sturm und Drang, insbesondere durch die Betonung der individuellen Vernunft und der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Autoritäten. Die Spätaufklärung vertieft nochmals die grundlegenden Ideen der Aufklärung als die Epoche, die primär die Bedeutung der Vernunft als Hauptquelle und Test der Wahrheit betont. Rationales Denken soll Emotionen und Aberglauben ersetzen und kritisches Denken wird als notwendig erachtet, um Wissen zu erlangen und gesellschaftliche Probleme zu lösen. Daher werden, in Abgrenzung zum früheren Primat von Kirche und Glauben, im erwachenden Säkularismus naturwissenschaftliche Methoden und empirische Beweise als die besten Wege betrachtet, um die Welt zu verstehen. Die Aufklärung fördert damit die Idee, dass alle Menschen von Natur aus frei und gleich sind und unveräußerliche Rechte besitzen, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. In der Spätaufklärung wird die Rolle der Vernunft noch weiter betont. Philosophen wie Immanuel Kant propagieren, dass die Aufklärung den Mut zur eigenen Vernunft erfordert, dabei aber auch die Grenzen der Vernunft berücksichtigen muss und dass moralische und ethische Überlegungen wichtig bleiben. Dabei ist eine moralische Gemeinschaft nur durch den Einsatz praktischer Vernunft und nicht nur durch empirische Wissenschaft möglich.

Joseph Görres kommt in dieser dynamischen Zeit voll rasanter geistiger, kultureller und intellektueller Veränderung zur Welt. Er ist ein Kind seiner Zeit. Getragen von Forscher- und Entdeckerdrang, »wissbegierig, begeisterungsfähig, mit einer unbändigen Lesewut«, vollführt der »kleine[...] Autodidakt [...] in der Dachkammer seines Elternhauses naturwissenschaftliche Experimente« und hält seine Ergebnisse in einem »naturwissenschaftlichen Tagebuch« fest; sein Traum ist, »einmal als Forscher in fremde Länder zu reisen« (Fink-Lang 2015, S. 8). Diese Rolle übernimmt dann zwar eher der sechs Jahre ältere Alexander von Humboldt, der mit seinen Forschungsreisen nach Lateinamerika, in die USA sowie nach Zentralasien zum Mitbegründer der Geographie als empirischer Wissenschaft wird. Aber dafür bereitet sich der kleine Görres, obgleich er aus einem eher lesefernen Haushalt kommt, in dem er intellektuell auf sich gestellt ist, durch eine aufgeklärte Schulbildung am von Jesuiten geleiteten Koblenzer Gymnasium auf seine Gelehrtenlaufbahn vor. Das kommt nicht von ungefähr, immerhin stammt der Lehrplan im aufgeklärt-pädagogischen Geist von Johann Friedrich Hugo von Dalberg, einem Multifunktionsgelehrten, der nicht nur Trierer Domkapitular ist, sondern auch Schriftsteller, Pianist, Musikschriftsteller und Komponist und sich als erzstiftischer Bürokrat um das Bildungswesen im Bereich der Schul- und Universitätsausbildung verdient macht. Neben der sittlichen Bildung erhält Görres dadurch, vor allem angelehnt an die Pädagogik der damals knapp 50 Jahre alten Georg-August-Universität Göttingen, eine umfassende Bildung in Mathematik und Naturwissenschaften, in Literatur und Rhetorik, in Staatswissenschaften und Philosophie, aber eben ohne den »Primat der Theologie« und mit Fokus auf »[w]issenschaftliche[n] Pragmatismus und Realitätssinn« (Georg-August-Universität Göttingen o. J.).

Diese Orientierung an Aufklärung und interdisziplinärer Wissenschaft und der Unterricht durch »junge, gebildete Weltpriester, idealistische Anhänger der Gedanken der Aufklärung und – in den Jahren nach 1789 – der Französischen Revolution und der republikanischen Regierungsform« (Fink-Lang 2015, S. 9) führen schließlich dazu, dass Görres einerseits seinen katholischen Glauben sukzessive verliert – und sich anderseits, eben ganz im Sinne seiner Lehrer, für die Französische Revolution begeistert. Görres ist 13, als mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 in einem massiven Ausbruch des Volkszorns eines der folgenreichsten Ereignisse der neuzeitlichen europäischen Geschichte einsetzt. Das Geschehen beginnt dabei schon vor dem Sturm auf das Staatsgefängnis im Frühjahr des gleichen Jahres. Am 5. Mai 1789 beruft Ludwig XVI. erstmals seit 1614 die Generalstände ein, um neue Steuern zu erheben und wirtschaftliche Reformen einzuleiten. Der Dritte Stand, als Vertreter der breiten Bevölkerung, fordert jedoch politische Mitbestimmung und soziale Gerechtigkeit. Die ungleiche Stimmenverteilung – eine Stimme pro Stand trotz zahlenmäßiger Überlegenheit des Dritten Standes – führt zu wachsender Unzufriedenheit. Als Klerus und Adel sich weigern, ihre Privilegien aufzugeben, erklärt sich der Dritte Stand am 17. Juni 1789 zur Nationalversammlung und beansprucht die Vertretung des gesamten Volkes. Drei Tage später bekräftigen die Abgeordneten im berühmten Ballhausschwur, dass sie nicht auseinandergehen, bevor eine neue Verfassung geschaffen ist. Diese Entwicklung markiert das Ende der absoluten Monarchie und des Ancien Régime. Die Revolution erstrebt die Abschaffung der ständischen Ordnung und die Einführung individueller Freiheitsrechte, inspiriert von den Ideen der Aufklärung. Sie mündet 1791 in eine konstitutionelle Monarchie mit Gewaltenteilung und gesetzlich garantierten Bürgerrechten wie Meinungs- und Pressefreiheit. Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 symbolisiert den Widerstand gegen die Tyrannei. Die Festung, einst Symbol königlicher Willkür, fällt einer aufgebrachten Menge zum Opfer. Der blutige Umsturz leitet endgültig die Revolution ein, die Frankreich in eine neue Ära der politischen und gesellschaftlichen Transformation führt.

Görres, als sehr guter Schüler, ambitionierter Autodidakt, der darüber hinaus »eigene historische, geographische und naturwissenschaftliche Studien« betreibt und sich in die »lateinischen Klassiker und später in die Werke von Klopstock, Gellert, Goethe, Schiller und Kant« (Bergsdorf o. J.) versenkt, ist glühender Anhänger dieser Weltveränderung. Laut Monika Fink-Lang (2015, S. 9) »wird der 13-Jährige über die Nachrichten aus Frankreich gejubelt und auf den Siegeszug der Revolution durch ganz Europa gehofft haben« – und das dezidiert auch dann noch, als die Revolution schon blutig geworden ist und ein klein gewachsener und machthungriger Korse sich bereits aufgemacht hat, die europäische Staatenordnung mit gigantischer Kriegsgewalt aus den Angeln zu haben. Die erste Phase der Französischen Revolution von 1789 bis 1791 steht zunächst im Zeichen des Kampfes für bürgerliche Freiheitsrechte und für die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie. Dabei bleibt es aber nicht, denn die zweite Phase von 1792 bis 1794 steht unter der Herrschaft des Schreckens, besser bekannt als Terrorherrschaft oder auch »la Terreur«. Diese Phase folgt auf die anfänglichen Erfolge der Revolution.