Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

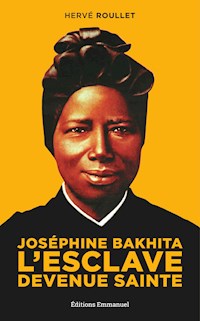

Quelle trajectoire extraordinaire que celle de Joséphine Bakhita, l'esclave soudanaise devenue sainte, gloire de l'Afrique et patronne des opprimés ! Enlevée par des négriers à l'âge de neuf ans, vendue plusieurs fois à des maîtres cruels, battue et torturée, elle est providentiellement tirée de l'esclavage par un consul italien qui l'achète et l'emmène en Italie. Bakhita y rencontre le Dieu d'Amour, son seul maître et Seigneur, reçoit le baptème et entend l'appel du Christ à lui consacrer sa vie. Entrée chez les soeurs canossiennes, elle suit pas à pas, pendant près d'un demi-siècle, une "petite voie" spirituelle étonnamment proche de celle de sa contemporaine, Thérèse de Lisieux..

Cette biographie complète de Joséphine Bakhita nous fait découvrir une sainte inoubliable, qui a vécu avec héroïsme et une simplicité désarmante l'amour du prochain et le pardon des ennemis.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Hervé Roullet, ingénieur agricole de formation, a fait sa carrière professionnelle dans la finance. Egalement diplômé de l'Institut catholique de Paris, il est l'auteur de dix ouvrages sur la foi chrétienne. Il est aussi compositeur de pièces pour piano et de chants liturgiques.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nihil obstat,

9 mai 2015

G. PELLETIER

Imprimatur,

9 mai 2015

M. VIDAL, Vic. Ep.

Conception couverture : Christophe Roger

Photographie couverture : D.R.

Composition : Soft Office (38)

© Éditions de l’Emmanuel, 2015

89, bd Auguste Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-35389-521-2

Hervé ROULLET

JOSÉPHINE BAKHITA

L’ESCLAVE DEVENUE SAINTE

Du même auteur

– La renaissance du catéchuménat dans la France contemporaine et à « l’âge d’or » des Pères de l’Église, Téqui, Paris, 2006.

– Saint Étienne, premier diacre et premier martyr, collection « Saints du monde », Téqui, Paris, 2006, préface de Jean-Louis Deloffre.

– Marie, Reine de l’Amour, Éd. Docteur angélique, Avignon, 2009.

– Il est ressuscité. La foi catholique expliquée à tous, Artège, Perpignan, 2009.

– La foi catholique avec des mots simples, Éd. Docteur angélique, Avignon, 2010.

– Être laïc et se former dans l’Église d’aujourd’hui, Éditions D.F.R., Bordeaux, 2010.

– 1200 mots chrétiens, Paris, Sarment, Éd. du Jubilé, 2010.

– L’Amour, le secret des chrétiens, Salvator, Paris, 2012.

– L’Amour et le mal, Paris, L’Œuvre, 2012.

Introduction

Joséphine Bakhita. Voici un nom encore peu connu en Occident, mais pas en Afrique. Il existe des biographies à son sujet en différentes langues, racontant les événements essentiels de sa vie, mais bien peu sont en langue française. Ce livre veut contribuer à faire connaître la première sainte soudanaise.

Sa naissance est obscure. Qui connaît par exemple la tribu nubienne des Dajous, dont elle faisait partie, parmi les 2 000 groupes ethniques africains ?

Et pourtant, Bakhita est devenue une des gloires de l’Afrique, la patronne des opprimés, de tous ceux qui sont comptés pour rien aux yeux du monde. Elle a même été béatifiée le 17 mai 1992, 45 ans après sa mort, et canonisée en l’an 2 000, un 1er octobre, jour où l’Église universelle fête une autre femme, parmi les plus connues, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Benoît XVI aimait particulièrement Joséphine Bakhita, au point de citer son nom cinq fois dans l’une de ses encycliques. Sans doute percevait-t-il le message actuel et prophétique que constitue la vie même de Joséphine. Pour l’occasion, il s’est fait un peu biographe et il nous la présente comme un exemple attestant la signification concrète de la première rencontre d’une personne avec Dieu :

Elle était née vers 1869, elle ne savait pas elle-même la date exacte, dans le Darfour, au Soudan. À l’âge de neuf ans, elle fut enlevée par des trafiquants d’esclaves, battue jusqu’au sang et vendue cinq fois sur des marchés soudanais. En dernier lieu, comme esclave, elle se retrouva au service de la mère et de la femme d’un général, et elle fut chaque jour battue jusqu’au sang ; il en résulta qu’elle en garda pour toute sa vie 144 cicatrices. Enfin, en 1882, elle fut vendue à un marchand italien pour le consul italien Callisto Legnani qui, face à l’avancée des mahdistes, revint en Italie. Là, après avoir été jusqu’à ce moment la propriété de « maîtres » aussi terribles, Bakhita connut un « Maître » totalement différent ; dans le dialecte vénitien, qu’elle avait alors appris, elle appelait « Paron » le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ1.

Raconter la vie de sainte Joséphine Bakhita, ou plutôt l’écouter raconter elle-même sa vie, est captivant, tant son parcours terrestre est peu ordinaire, presque romanesque, tout au moins dans sa jeunesse. Mais l’important n’est pas là ; l’important, c’est qu’en elle les Béatitudes proclamées par Jésus sur la montagne prennent un singulier relief : « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux ; heureux les doux, car ils posséderont la terre ; heureux les affligés, car ils seront consolés […] ; heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ; heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu2. »

Bakhita, sans le savoir, alors qu’elle n’est pas encore chrétienne, a pris modèle sur Jésus dans son attitude de douceur et de bonté sereine pour tous. Comme le premier martyr saint Étienne, elle pardonne à ses persécuteurs ; comme sainte Thérèse, elle se considère toute petite.

Comment raconter une vie aussi discrète ? Heureusement, nous avons des sources solides en langue italienne, celles qui ont été précieusement conservées par les sœurscanossiennes, à Schio. Ces sources sont principalement le récit fait par Joséphine Bakhita, en 1910, à la Mère Teresa Fabris, et le livre Histoire merveilleuse, écrit en italien par Ida Zanolini en 1931, à la suite de trois jours d’entretiens avec la sainte. Pour la période italienne de sa vie, il existe aussi de nombreux témoignages recueillis en vue de sa béatification et de sa canonisation.

Demandons-nous d’abord comment nous allons la nommer dans ce livre. Ce n’est pas simple, car elle a porté divers noms au cours de sa vie et selon les circonstances : Bakhita, la Moretta, Joséphine, la Mère noire… Nous l’appellerons jusqu’à son baptême Bakhita, un mot qui signifie en arabe « fortunée », « chanceuse », et qui lui fut donné comme prénom par ses ravisseurs, puis nous la nommerons Joséphine, après qu’elle sera devenue « une vraie fille de Dieu », comme elle aimait à le dire.

Nous évoquerons les diverses étapes de sa vie en recherchant un équilibre, car il est tentant de s’attarder longuement sur sa jeunesse, riche en événements peu communs et située, qui plus est, dans un univers que l’on pourrait qualifier d’« orientaliste », propice au récit romancé. En fait, c’est la période pendant laquelle elle fut religieuse qui est la plus importante. Son assez long parcours de 78 ans témoigne que cette humble fille de la Charité fut un vrai témoin de l’amour de Dieu, dans les modestes occupations des maisons religieuses où elle vécut.

Tous ceux qui l’ont connue se souviennent avoir ressenti une impression très particulière, laissée par son humilité, sa simplicité et son sourire constant. Bien que la vie en communauté n’ait pas toujours été facile, ses sœurs l’estimaient pour sa bonté et son désir de faire connaître le Seigneur à tous.

À la fin de sa vie, elle eut à supporter de grandes épreuves de santé, mais, malgré tout, elle continua à donner un témoignage de foi, d’espérance chrétienne et de charité vécue.

1. Encyclique Spe Salvi, 3, 2007.

2. Mt 5, 1-11.

I. Bakhita, l’Africaine soudanaise

1. Un peu de géographie…

On a coutume de dire que les Français connaissent mal la géographie. Il est vrai que, si l’on demandait à des passants où se situe le Soudan, un certain nombre d’entre eux le placeraient en Afrique, bien sûr, mais peu seraient capables de donner davantage de précisions. Or, le Soudan est un pays bien plus grand que la France. Même après la création récente du Soudan du Sud, qui a réduit sa superficie d’environ un quart, ce pays reste le troisième pays d’Afrique par son étendue, qui fait environ quatre fois celle de la France.

Selon les régions, le Soudan connaît toutes les nuances du climat tropical. Les températures y sont élevées tout au long de l’année, sauf dans les régions montagneuses. À Khartoum, la capitale, le thermomètre affiche des moyennes parmi les plus élevées du globe, de sorte que la chaleur et la sécheresse génèrent souvent un climat pénible.

La végétation est elle aussi différente selon les régions : des grandes forêts sur les monts, des hautes herbes dans des zones marécageuses, des savanes arborées et des forêts-galeries le long des cours d’eau, de la brousse à acacias et à baobabs, de la steppe semi-désertique, ou même du désert. La vallée du Nil, qui traverse le pays de part en part, dessine un étroit ruban de verdure où se concentre la vie humaine.

Sur le plan géopolitique, sept pays jouxtent le Soudan du Nord : le Tchad, le Centrafrique, l’Égypte, la Libye, l’Éthiopie, l’Érythrée et le Soudan du Sud. Ce dernier est bordé par six États : l’Éthiopie, l’Ouganda, le Kenya, le Congo, le Soudan du Nord et le Centrafrique. Le Soudan est séparé de l’Arabie saoudite et du Yémen par la mer Rouge, qui longe le Soudan sur plusieurs centaines de kilomètres à l’Est.

Cette immense région englobe presque tout le bassin du Nil, dont les deux branches, le Nil Blanc et le Nil Bleu, se rejoignent à Khartoum. Avec ses 6 700 km, c’est le deuxième fleuve du monde par la longueur. Le Rhin, si majestueux, ne fait que 1 200 kilomètres…

La population comprend des Arabes et des Africains noirs, et se répartit en cinq régions politiques : le Nord-Soudan, le Darfour – d’où est originaire Bakhita – le Front de l’Est, Abyei (ou Abiyé), une petite région réclamée par le Soudan du Sud, les Monts Nouba au centre, et le Nil Bleu à l’est. Le Soudan du Sud est devenu un État indépendant depuis le 9 juillet 2011.

2. …et de sciences naturelles

Les Soudanais bénéficient d’un pays magnifique et, à l’époque de Bakhita, la nature était merveilleusement conservée. Aujourd’hui encore, la faune du Soudan est digne de l’arche de Noé : suivant les régions, on peut y rencontrer le paisible rhinocéros blanc, le rhinocéros noir particulièrement hargneux, ou encore le buffle, peu fréquentable. Ce cousin germain de la vache de nos contrées n’en a pas le caractère pacifique : c’est en effet un animal très dangereux. Blessé, mais laissé en vie, il attaque toujours. Vous le chassez ? Le bruit des armes ne lui plaît pas (et il a bien raison)… Il décrit alors un grand cercle et vous charge par-derrière. Naguère, dit-on, le crocodile l’attrapait par les naseaux quand il allait boire. Maintenant, il bat l’eau de sa patte pour chasser son ennemi avant de s’abreuver.

On y trouve aussi des troupeaux d’antilopes de diverses espèces : le bongo, par exemple, avec sa robe orange striée de minces bandes transversales, passe pour un des plus beaux animaux du monde. Mais il vit solitaire dans la forêt et ne sort que la nuit. Connaissez-vous l’oréotrague sauteur, qui ressemble à un chamois, encore que ses cornes ne sont pas recourbées, et qui saute aisément cinq fois sa taille ? Ou encore le phacochère, qui fouit la terre dure, à genoux sur ses pattes de devant ?

D’autres animaux visibles dans nos zoos vivent en liberté au Soudan : des gazelles de toutes sortes, des girafes ondulant parmi les hautes herbes, des autruches à la démarche étrange, ou, plus inquiétants, dissimulés derrière des buissons, quelque lion ou guépard, ou encore, perché sur des branches surplombant des trous d’eau, un léopard à l’affût, prêt à l’attaque. Il y a aussi des hippopotames et des crocodiles, et le fameux « bec-en-sabot », cet échassier solitaire gris, au bec incroyablement large qui, à la faveur de la pénombre, peut ressembler à un ptérodactyle attardé…

L’Ouest et le Sud soudanais ne sont malheureusement plus un jardin d’Éden, ni même un sanctuaire biologique pour animaux menacés d’extinction, en raison du braconnage et de la guerre. Pour se nourrir, les combattants ont fait un carnage des girafes et des antilopes.

Le monde végétal n’est pas en reste. C’est le royaume du baobab, qui domine tous les autres arbres. Ses immenses branches nues s’aperçoivent de loin et servent de point de repère. Quatre ou cinq personnes arrivent à peine, en étendant les bras, à encercler son gros tronc lisse.

On comprend qu’en vivant au contact de telles beautés naturelles, les autochtones acquièrent l’intuition d’un Dieu créateur, d’un Maître tout-puissant. Parmi eux, Bakhita percevait sa propre petitesse devant les éléments et l’immensité de la création. Enfant, elle contemplait le ciel nocturne d’une splendeur absolue, que n’altéraient ni la pollution ni les lumières urbaines. Cette majesté a inspiré le sage de la Bible : « La grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler, leur auteur », et le psalmiste : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce » ; « Il est bon de fêter notre Dieu. […] Il compte le nombre des étoiles3. »

Le Soudan a connu une présence humaine depuis des temps immémoriaux, comme en témoigne la découverte de galets travaillés datant du paléolithique inférieur. À l’époque historique, dès le IXe siècle av. J.-C., des rois et des reines ont été inhumés dans la nécropole d’El-Kourrou et, au VIIe siècle av. J.-C, le règne de Taharqa, le seul souverain de la dynastie cité dans la Bible4, fut très prospère, comme en témoignent les nombreuses constructions de ce pharaon. De nos jours, la région est en train de devenir une destination pour les amateurs de paysages insolites, de faune et de flore.

3. Le Soudan est présent dans la Bible

Pour désigner ce qui est devenu une partie du Soudan, les traductions bibliques emploient divers mots : « Nubie », « Koush », ou « Kush », voire « Éthiopie ». Voici un exemple, tiré du livre d’Ézéchiel :

L’épée viendra en Égypte, l’angoisse au pays de Kush, quand les morts tomberont en Égypte, quand on emportera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Ainsi parle le Seigneur […] Ce jour-là, les messagers que j’enverrai partiront sur des bateaux pour troubler Kush dans sa sécurité5.

Peu avant le début de l’ère chrétienne, les Romains firent une expédition contre Méroé, la capitale du royaume de Koush. Le traité de paix qui s’ensuivit leur donna la Basse Nubie. À partir du IVe siècle, la Nubie devint chrétienne. Les premiers évangélisateurs de l’Égypte et du Soudan furent sans doute des chrétiens fugitifs, chassés de leurs pays par les persécutions romaines. Les Actes des apôtres nous apprennent que le premier chrétien non juif fut un fonctionnaire noir du Haut-Nil. Quand nous lisons que c’était un « Éthiopien », il faut nous souvenir qu’à l’époque hellénistique l’Éthiopie correspondait aux contrées du Haut-Nil peuplées de Noirs, c’est-à-dire à la majeure partie du Soudan actuel, entre Assouan et le confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu, l’ancien royaume de Koush, dont les souverains régnèrent sur l’Égypte de 750 à 662 av. J.-C. Relisons un extrait de ce texte, qui se situe juste après le martyre de saint Étienne :

Un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui ; assis dans son char, il lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l’eunuque qui lisait le prophète Isaïe et lui dit : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » « Et comment le pourrais-je, si je n’ai pas de guide ? » Et il invita Philippe à monter s’asseoir près de lui. […] Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d’eau et l’eunuque dit : « Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? » Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, c’est permis. » L’eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il donna l’ordre d’arrêter son char ; tous deux descendirent dans l’eau et Philippe le baptisa6.

Comme le dit ce texte des Actes, « Candace » est le nom de la reine chez les Koushites, au même titre que « Pharaon » est le nom du roi pour les Égyptiens. Il ne s’agit donc pas d’un nom propre, mais du titre porté par les reines mères de Méroé, qui jouaient un rôle politique déterminant dans un État où la succession au trône était matrilinéaire7. La plus célèbre de ces candaces est Amanishakhéto, reine du royaume soudanais de Napata et Méroé, au temps de l’empereur Auguste. C’est sa fille Amatinore qui est mentionnée dans notre texte des Actes des apôtres. Amanishakhéto refusa de se soumettre à Rome et, en l’an 20, elle fit même une incursion en Égypte. Elle fut arrêtée plus tard par les troupes romaines et elle demanda la paix, avant de rentrer dans son royaume, ayant conclu avec l’empereur Auguste un traité qui dura plus de deux cents ans.

Pline l’Ancien décrit lui aussi l’Éthiopie, vers 77 ap. J.C., dans son encyclopédie intitulée Histoire naturelle. Il mentionne ainsi que « ce pays est gouverné par une femme, la reine Candace, nom qui, depuis grand nombre d’années, passe de reine en reine. »

Vers 300, l’historien chrétien Eusèbe de Césarée relève la portée théologique de l’événement : « La prédication du salut faisait de jour en jour des progrès, quand une providence amena d’Éthiopie un officier de la reine de ce pays (c’est une coutume antique observée encore aujourd’hui par ce peuple d’être gouverné par une femme). Le premier d’entre les gentils, cet étranger obtint de Philippe, grâce à une révélation, de participer aux mystères du Verbe divin ; il devint le premier des croyants de la terre, et, à son retour dans son pays, il fut aussi le premier, suivant la tradition, à prêcher la connaissance du Dieu de l’univers et l’avènement de notre Sauveur parmi les hommes, comme source de vie. Par lui s’accomplissait la prophétie : « La première, l’Éthiopie tendra les mains vers Dieu8”9 ».

4. Un site archéologique témoin des racines chrétiennes du Soudan : Faras

L’histoire du Soudan est riche et complexe, et encore plus mal connue que sa géographie. Sans pouvoir entrer dans le détail des faits, il est possible de faire ressortir quelques événements marquants, souvent tragiques, qui permettent de comprendre le milieu de naissance de Bakhita et les avatars que connut l’évangélisation de cette région.

Faras, connu aussi sous le nom de « Pachoras », est un site archéologique de Nubie, qui est aujourd’hui entièrement submergé par le lac Nasser. On ignorait presque tout de la présence chrétienne dans cette région, jusqu’à une découverte majeure qui eut lieu dans les années 1960. En effet, une cathédrale a été retrouvée, et elle est maintenant considérée comme l’église nubienne la plus célèbre. Les fouilles menées de 1961 à 1964 par une équipe polonaise ont montré que sa construction commença en 620, à l’époque de l’évêque Aetios, avec des embellissements ultérieurs.

Elle a livré de magnifiques peintures murales, bien conservées, qui se trouvent désormais aux musées de Varsovie et de Khartoum. D’une étonnante fraîcheur, elles représentent des scènes bibliques : la Nativité, la Cène, la Crucifixion, Daniel dans la fournaise, la Vierge Marie, l’archange saint Michel, les Apôtres. Elles comportent aussi une série de portraits des évêques qui se sont succédé sur le siège de Faras. Le professeur Michalowski, qui a dirigé les fouilles, a montré l’importance de la présence chrétienne en Nubie avant l’invasion de l’islam :

Nous avons découvert à Faras une basilique entière. Enfouie sous les sables, elle avait été abandonnée au XIIe siècle, quand le Nord de la Nubie tomba définitivement aux mains des Arabes. Cette basilique date du VIIe siècle. Elle comporte cinq nefs, fait très rare en Nubie où les églises étaient généralement divisées en trois nefs. Elle est dédiée à la Vierge et à saint Michel. Ses dimensions tendent à prouver que les chrétiens étaient nombreux en ce lieu. Dans une niche latérale de la basilique, on retrouve, gravés, les noms de 27 évêques, et l’on a, par ailleurs, leurs portraits peints avec un réalisme remarquable. Chacun des personnages accuse son âge, son origine, ses particularités. La plupart de ces évêques étaient des Africains. Leurs squelettes, découverts dans le champ des morts proche de la basilique, ont même permis d’établir une conformité parfaite des portraits et des crânes examinés10.

Les peintres nubiens se sont certes inspirés du style de Byzance, mais ils ont gardé une originalité, un sens du pittoresque, une certaine naïveté, qui donnent aux œuvres de Faras une place unique dans l’iconographie du christianisme.

Ce témoin archéologique atteste d’une christianisation en profondeur, étant donné la taille de la basilique. Des tombes de la famille royale de Nobatie, datant de la fin du Ve siècle, contiennent déjà des objets incontestablement chrétiens. Vers le milieu du VIe siècle, c’est le début de l’évangélisation de la Nubie, à partir de l’Égypte et, vers 580, les trois dynasties nubiennes adoptent le christianisme et l’écriture copte, le grec étant la langue liturgique. La foi chrétienne se répand rapidement grâce à une action missionnaire bien organisée. De nombreux autres sites archéologiques mettent en évidence la transformation de temples païens en églises. Quatre évêchés sont attestés en Nubie, dont les sièges sont Kasr Ibrim, Faras, Saï et Dongola. Il est même possible de dresser une liste des évêques de Faras depuis Aetios, vers 620-630, jusqu’à Timotheos, à la fin du XIVe siècle.

5. Vie et mort apparente du christianisme soudanais

À l’époque même où l’on construit la cathédrale de Faras, l’année 623 marque le début de l’islam, puis de la conquête du Nord de l’Afrique par les Arabes musulmans. Entre 639 et 642, ils s’emparent de l’Égypte, puis, dans la décennie suivante, ils progressent vers le sud, non sans essuyer des revers dus à l’efficacité des célèbres archers nubiens, mais aussi aux fortifications de Dongola. Il s’ensuit un traité : les Nubiens doivent verser à l’Égypte un tribut annuel en esclaves, tandis que les Arabes s’engagent à leur fournir des produits de l’Égypte. Cette réciprocité montre qu’il n’y a alors ni vainqueur ni vaincu.

Au cours des décennies suivantes, les musulmans grignotent progressivement la Nubie, en combinant la guerre sainte (djihad) et la dissimulation (taqiya) là où ils ne sont pas encore assez puissants. Bien que des historiens considèrent que le règne de Georges II (vers 965-985) marque l’âge d’or de la Nubie chrétienne, le roi entretenant même des relations de voisinage avec les califes fatimides d’Égypte11, dans les faits, une partie de la population est déjà gagnée à la foi musulmane. Il y a même une mosquée à Dongola, la capitale nubienne. Cependant, le monachisme reste florissant, comme l’attestent non seulement les sources littéraires, mais aussi les vestiges archéologiques.

En 1171, la prise du pouvoir par Saladin, au Caire, est funeste pour les Nubiens. Ils sont vaincus par son frère l’année suivante. Des royaumes subsistent encore, mais très affaiblis par les razzias qu’opèrent les pillards du désert oriental. Désormais, la pénétration de l’islam progresse inexorablement, jusqu’à ce qu’une armée égyptienne s’empare de toute la Nubie du Nord en 1276. Le roi Chekanda devient le souverain fantoche d’un royaume inféodé au sultan par un traité rigoureux. Désormais vassaux du sultan, les rois de Nubie ont perdu toute autorité, et les chrétiens ont pour seule alternative, s’ils ne peuvent s’enfuir, de devenir musulmans ou d’être assimilés à des dhimmis12.

En 1317, Dongola, la capitale de la Nubie chrétienne, tombe aux mains des musulmans, et la magnifique salle du trône est transformée en mosquée. Les maîtres égyptiens entament alors l’arabisation et l’islamisation méthodiques de ces régions. Il y eut certes de nombreux avatars, marqués surtout par des apostasies, mais les incursions répétées de nouvelles tribus arabes modifièrent le profil ethnique de la population, et le christianisme nubien fut bientôt en péril. Vers 1400, Ibn Khaldoun dépeint une Nubie livrée au chaos et au bon vouloir des chefs de tribus semi-nomades.

Tout semble définitivement perdu, en 1490, avec l’exécution du roi d’Aloa, la dernière principauté chrétienne de Nubie. Ce royaume disparaît complètement en 1504 pour être intégré à un État musulman, le royaume funj de Sennar, au nord du Soudan. De ses mille ans de vie chrétienne, il ne reste que des ruines d’églises ou de monastères et des cimetières. En bref, le processus d’islamisation a créé un désert sur son chemin, d’autant qu’il s’est opéré sous la forme principale du rigorisme malékite qui se rattache à l’école des « gens du hadith », en opposition aux « gens de la raison ».

Quel sort fut réservé au royaume méridional, dont l’histoire est moins connue ? L’infiltration des nomades arabes y a aussi provoqué la disparition quasi totale d’une chrétienté dont les assises étaient encore moins solides qu’en Nubie septentrionale.

En fait, le christianisme entra en léthargie, mais ne fut pas vraiment anéanti. Une étincelle va jaillir au Soudan dès le XVIIe siècle, car l’Italie, comme la France, contribuait au rachat des esclaves. Des franciscains italiens étaient alors présents en Égypte, au Soudan et en Éthiopie, pour amener des anciens esclaves à Rome en vue de les éduquer. Au siècle suivant, les premiers explorateurs européens s’aventurent en Nubie et dans les régions plus méridionales, demeurées jusqu’alors terrae incognitae.

La donne commença à se modifier vraiment, non pas à l’époque où le Soudan fut incorporé à l’Empire ottoman (de 1820 à 1885), car les Ottomans considéraient cette terre africaine comme marginale, mais lors des premières confrontations avec la modernité. Une grande étape fut l’ouverture du canal de Suez, en 1869, cette œuvre « pharaonique » menée à bien par Ferdinand de Lesseps, qui devint une source de gros profits pour l’Égypte après sa nationalisation par Nasser en 1956. Il y eut aussi, en février 1876, la nomination comme gouverneur général du Soudan de Charles George Gordon, dont le mérite principal fut de commencer à réprimer la traite esclavagiste.

6. Un faux prophète, le Mahdi

Toujours au XIXe siècle, un événement va influer sur l’histoire de Joséphine Bakhita : dans les années 1880, alors que la Grande-Bretagne s’apprête à intervenir depuis l’Égypte, un soi-disant envoyé de Dieu ou « Mahdi », Mohamed Ahmed, vole de succès en succès. Il pille et détruit les rares missions catholiques, impose à tous la loi islamique et place les missionnaires et les sœurs faits prisonniers devant l’alternative « l’islam ou la mort ». Tous se déclarent prêts à mourir plutôt que de renier la foi catholique. Et ils meurent en effet de misère et de maladie au cours de leur captivité.

La « guerre sainte » du Mahdi n’a qu’un but : la conquête définitive du Soudan. L’Église timidement renaissante est en ruine. Les habitants sont exposés jour et nuit aux bandes de négriers qui s’abattent à l’improviste sur les villages, enlevant hommes, femmes et enfants pour les vendre comme esclaves, au mépris de tous les droits humains. Si le gouvernement islamique adhère au traité du Congrès de Paris en 1856, c’est « sur le papier seulement ». En Afrique centrale, l’esclavage est encore en pleine vigueur.

Mais qui est donc Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi (1844-1885), « Mahdi » autoproclamé en mars 1881 ? Pour le savoir, Il faut se référer à des hadiths de Mohammed : « Le Mahdi portera le même nom que moi, et son père aura le même nom que celui de mon père (Abdullah).» Ce personnage doit gouverner le monde. Le Mahdi est donc la personne guidée par Dieu, celle qui montre le chemin, le guide attendu des musulmans qui doit apparaître à la fin des temps. Ce « sauveur » est visiblement une réminiscence déformée de textes chrétiens annonçant le retour glorieux du Roi Messie, Jésus-Christ.

Bien qu’il y ait déjà eu une dizaine de faux mahdis, il prend les armes et entend restaurer l’islam authentique. Il en résulte beaucoup de malheurs et de sang, jusqu’à ce qu’une famine, due à une invasion de sauterelles, marque le déclin de l’État mahdiste, qui disposait pourtant d’une armée fort puissante, toute vouée au jihad (la guerre sainte). La méthode était toujours la même : ses ressources provenaient de la capitation (dîme), du butin et du produit de monopoles commerciaux, comme la gomme arabique, principale ressource de l’époque, comme l’est aujourd’hui le pétrole.

L’État mahdiste survécut à son fondateur, mort en 1885, mais son action retourna temporairement au néant, le 2 septembre 1898, quand Kitchener écrasa les forces mahdistes à Omdurman, à côté de Khartoum. Winston Churchill, alors officier de cavalerie, participa à la célèbre charge des lanciers, une des dernières de l’histoire militaire britannique. À son retour en Angleterre, il publia un récit du combat fort apprécié par ses concitoyens, car ils ne déplorèrent qu’environ quatre cents tués ou blessés, contre près de vingt-trois mille chez les mahdistes. Kitchener fit détruire le tombeau du Mahdi et disperser ses restes dans le fleuve.

7. L’Évangile continue d’être annoncé dans les épreuves

Pourtant, le sort des chrétiens n’était pas définitivement fixé car, en dépit des événements que nous venons d’évoquer, une nouvelle évangélisation s’opéra. Le Soudan bénéficia en effet de l’essor donné alors par Rome aux missions. L’Église pénétra peu à peu dans ces régions, même si de nombreux expatriés, partis au Soudan pour évangéliser, moururent des persécutions ou de maladies tropicales. L’Église comprit alors qu’il était plus efficace de former des Africains pour accomplir ce travail. Les esclaves africains libérés, puis éduqués en Europe, furent pressentis pour continuer l’évangélisation de l’Afrique par les Africains.

Des faits importants marquèrent cette période, par exemple l’édification de la cathédrale de Khartoum, ville qui comptait alors quinze mille habitants, esclaves pour la plupart, ainsi que la construction d’églises et d’écoles à Khartoum, Gondokoro et Abu Koka, car il était d’usage de toujours construire une école à côté d’un lieu de culte, et cette particularité dure encore.

Nombreux sont alors les semeurs d’évangile de diverses congrégations (lazaristes, jésuites, franciscains, comboniens, etc.), comme le défricheur Luigi Montuori, ou l’entreprenant Annetto Casolani, qui lui succéda, après avoir obtenu l’accord du pape pour un projet d’évangélisation de l’Afrique. Parmi eux, on trouve aussi le Slovène Ignace Knoblecher, qui établit une école pour les jeunes Africains rachetés sur le marché aux esclaves. C’était un savant, qui fut à l’origine d’une sorte de dictionnaire des langues locales, et un explorateur, car il fut le premier Européen à pénétrer au Sud Soudan, dans le pays des Baris, où il établit une mission, en 1852, à Gondokoro, avant d’en créer une autre, en 1854, chez les Dinkas. Il mourut de maladie en 1858, avant d’avoir pu réaliser son rêve : fonder un séminaire à Khartoum. Ses vastes collections ethnographiques et ornithologiques sont conservées dans les musées de Vienne et de Ljubljana.

Comme la Slovénie ne souhaitait plus financer la mission, des prêtres vinrent alors de Vérone, en Italie, comme le père Matthias Kirchner (pro-vicaire en 1858). Mais le nombre de missionnaires morts de maladie fut tel (plus d’une vingtaine) qu’en juin 1860 il fut contraint d’abandonner pour ne pas risquer la vie d’autres missionnaires, qui étaient comme des soldats serrant les rangs pour remplacer leurs camarades tombés durant la bataille. Le 4 septembre 1861, la congrégation de la Propagation de la foi envoie six prêtres franciscains et vingt-huit frères, sous la direction du père Reinthaler. Tous basés à Philae13