12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Omnino Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

„Journalisten sind auch nur Menschen“: Dieses Buch ist randvoll gefüllt mit Geschichten. Mit merkwürdigen, meist heiteren, manchmal historischen, aber immer spannenden Geschichten aus einem langen Journalistenleben. Es geht um einen spektakulären Kriminalfall, um wundersame Provinzpolitiker, um Liebe, die über Ätherwellen getragen wurde, und um den welt-bewegenden Mauerfall, den ein Bürokraten-Team auf Druck der Straße ausgelöst hat. Es geht um Ansichten und Einsichten zu einem erfüllenden Beruf, der etwas ins Gerede gekommen ist. Gerhard Specht steht stellvertretend für über 50 Jahre des bundesrepublikanischen Journalismus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 223

Ähnliche

Für Anca, Jens und Peter,

Amelie, Max und Frederik,

Anne, Sabine und Simone

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-95894-207-3 (Print) // 978-3-95894-208-0 (E-Book)

Lektorat: Dr. Ute Schulz

Titelfoto. ACS

© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2021

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH

INHALT

Wie das war mit dem Papierkorb

Was ich vorab noch sagen muss

Trotzdem: Oller Mann

Kapitel I

MANNHEIM: Journalismus im Quadrat

Der „Dicke“ aus Berlin – Ein Landei lernt essen – Es begann mit einem „Äh“ – Geschafft: Ich bin Volontär – Entführt, misshandelt, ausgesetzt – Vor Redaktionsschluss – Wettlauf gegen die Zeit – Blutspur durch die Republik – Ludy gesteht sofort – Wie in Blei gegossen – Eine richtig teure Kritik – Ich rieche nichts – Ausflug ins Behördenland – Ein Schüler auf der Flucht

Kapitel II

KUSEL: Und der liebe Gott

Im Westen ganz hinten: steinreich und bettelarm – Kusel, dir graut vor dir – Einmal Bratwurst mit Senf – Landrat „on road again“ – Bienen in der Warteschleife – Leben wie Gott in der Westpfalz – Parlamentarisches Trauerspiel – Volltreffer ins Fettnäpfchen

Kapitel III

PIRMASENS: Dreiklang in Moll

Pauken an der Côte d‘Azur – Schuhe, Giftgas, Autobahn – Gottes eigene Küche – Segler ohne Wasser – Das lange Leben eines Hirngespinsts – Ein fabelhaftes Waldwesen – Versprochen ist versprochen – Es gilt das gebrochene Wort – Recherche ohne Netz – Recherche per Hubschrauber – Leben auf dem „Pulverfass“ – Die marode Metropole – Lamentos statt High Heels – Alte Leisten – Einfühlsame Einflussnahme – Das geht ins Geld – Mut zum Streite – Berliner Studientage – … und jetzt zum Sport – Der „Kaiser“ und die Schülerzeitung – Unser Mann aus Afrika – Man kennt sich halt – Wer sagt es ihm? – Freundschaftsdienste – Nachhilfe in Pfälzisch – Schlaflos in Pirmasens – Im Zweifel: Schweigen –Enten und Entenbraten – Abschied vom Pfälzerwald

Kapitel IV

LUDWIGSHAFEN: Liebe on air

Als der „Bildschirm“ bunter wurde – Fernsehen aus dem Keller – Wie es euch gefällt – Live wie das Leben – Die Drei aus der Amtsstraße – Um ein Haar der Moderatorin – Leute, die auf Autos starren

Kapitel V

BERLIN: Staffellauf zum Mauerfall

In die Sirene des Kapitalismus – Weddinger Werkshallen – Die Musik spielte in Bonn – Die Wut des Korrespondenten – Vom Offizier zum Kommentator – „Ich war so frei“ – Gespräch mit einem „Versöhner“ – Staffellauf zum Mauerfall – Die Nacht des Wahnsinns – Feiern, bis die Mauer fällt – „Todesstrahlen“ in Warschau – Kein Direktflug für den Kanzler – Jubel in Dresden

Kapitel VI

BERLIN/DDR: Wendehälse und „weite Welt“

Wendefähig – Schwarzbild und Druckerschwärze – Der Coup von Chemnitz – Ein Pfälzer in Plauen – Journalisten-WG – … und jetzt bundesweit – November zum Zweiten – Saumagen und Kirschsahne-Torte – Abgeschaltet, aber nicht abgewickelt – Die Welt als Sendegebiet –Ein kleiner Bauchladen – Unser Flaggschiff – Tanz ums Knusperhäuschen

Kapitel VII

DEUTSCHLAND: Lehren, lernen, leiten

Lust auf Lehre – Alleinunterhalter im Hörsaal – Reporter der Sinne – Die Denkfabrik in Berlin – In Berlin für die Pfalz – Der Bote aus der Hauptstadt – Raus aus der Blase – Beraten statt berichten – Spitze in Plauen

Kapitel VIII

RÜCKBLENDE: Journalisten-Leben

Nur „fast and dirty?“ –Brennen für den Beruf – Schreiber statt Schreier – Eine riesige Aufgabe – Glaubwürdigkeit gesucht – Darauf kann man sich verlassen – Prüfstand Ökonomie – Laptop, Mikro, Kamera

AUSKLANG

Zwischen Gestern und …

Alter Mann – Die Protagonisten

Dank

Wie das war – mit dem Papierkorb

Eigentlich hatte ich mir den Titel „Nach Redaktionsschluss“ für dieses Buch ausgedacht. Allein – alle Entscheidungsträger waren sich einig: Auf dem Titel muss „Hilla, der Papierkorb brennt“ stehen. Basta.

Meine Familie und ein paar Freunde glaubten wirklich, dass der Spruch mit dem Papierkorb genau das Bild spiegele, das irgendwie typisch sei für Journalisten meiner Generation: Kaffee- und nikotinsüchtige Machos mit gelben Zähnen und Fingerkuppen, die die Füße auf den Schreibtisch legen, sich bedienen lassen und in jeder Situation flotte Sprüche absondern, die vor allem sie selbst komisch finden.

Klischees, nichts als Klischees. Aber ich erzähle Ihnen einfach mal die Episode, dann mögen Sie selbst entscheiden, ob mein Titelvorschlag nicht doch treffender gewesen wäre.

Also das war so: Ich brütete damals in meiner Großraum-Redaktion über einem Fernseh-Beitrag, der in der nächsten Sendung ausgestrahlt werden sollte. Dazu hatte ich die gekreuzten Füße auf dem Tisch gelagert und den Laptop auf meinem Schoß platziert. Rechts von mir der überquellende Aschenbecher mit einer brennenden Zigarette darauf und daneben eine Tasse mit pech-schwarzem Kaffee. Den Zucker hatte ich bereits mit einem Kugelschreiber umgerührt.

Irgendeine ungeschickte Bewegung und – Aschenbecher samt Zigarette landen in der Ablage „P“. „Hilla“, rufe ich ungerührt und – für meine Verhältnisse – tiefenentspannt durch den Raum, „Hilla, der Papierkorb brennt.“

Ich wusste, Hilla würde das schon regeln. Mochten temporäre Wirbelstürme auch für noch so viel Aufregung im Redaktionsgetriebe sorgen, Hilla blieb stets ruhig und gelassen. Genauso hatte ich mir immer das windstille Auge eines Orkans vorgestellt.

Hilla sprintet wortlos zu meinem Schreibtisch, kippt erst den Kaffee und danach einen Kübel Wasser in den Abfall-Eimer. Als alles gelöscht ist, findet sie Zeit, mich strafend anzusehen. Naja, das war meinerseits nicht eben eine großartige Aktion, aber ehrlich, ich war mitten in einem Schaffensprozess, während Hilla …

Fällt das schon unter Macho-Gehabe? Völlig verunsichert habe ich Hilla Jahre später gefragt: „Sag mal, war ich ein Macho? Antworte ehrlich.“ Sie schaute mich, wie früher so oft, nachdenklich an. Hinter ihrer Stirn passierten – deutlich erkennbar – eine Reihe von Situationen Revue. Doch dann schüttelte sie den Kopf und meinte „Nöö, da gab es Schlimmere …“ Wenn Hilla das sagt, dann glaube ich das.

Vor ein paar Tagen habe ich mein damaliges Problem auch mal mit Siri am iPhone besprochen: „Siri, der Papierkorb brennt.“ Sie reagierte völlig humorfrei: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.“ So etwas hätte Hilla nie gesagt. Es war eben nicht alles schlecht – in der guten alten, analogen Zeit.

WAS ICH VORAB NOCH SAGEN MUSS

Sie kann sehr beharrlich sein, meine Tochter. Und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, nervt sie so lange, bis man erschöpft „okay“ sagt. So auch hier: „Schreib das auf. Das ist doch spannend.“ Sie bekam ihren Willen.

In diesem Buch habe ich ein paar geschichtsträchtige oder seltsame, lehrreiche, spannende oder einfach auch nur komische kleine Geschichten zu Papier gebracht, die ich im Laufe meines jahrzehntelangen Journalisten-Daseins erlebt habe.

Dieses Dasein wurde begleitet, geprägt und beeinflusst von einer ganzen Reihe von Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Viele von denen blicken auf eine grandiose Karriere und ein erfülltes Leben zurück und sind heute so engagiert und unternehmungslustig wie eh und je.

Da ist der Ex-Direktor der Denk-Fabrik „Aspen-Institute“ in Berlin, Rüdiger Lentz, oder der Mann, der Mitglieder der Bundesregierungen in weit über 100 Länder begleitet hat, Gerhardt Schmidt. Und da ist der erste Programmdirektor eines privaten TV-Senders in Deutschland, Dieter Mauer. Oder Horst Konzok, der mehr als ein Viertel Jahrhundert lang Ressortleiter Sport einer großen Regionalzeitung war, oder Wilfried Hub, der Chefredakteur mehrerer Tageszeitungen und Geschäftsführer einer Nachrichtenagentur war. Und da ist der Leiter des Hauptstadtbüros einer großen Tageszeitung in Berlin, Hartmut Rodenwoldt, der in seiner Jugend erleben musste, was Apartheid bedeutet.

Ich habe für dieses Buch 2021 mit diesen Freunden und Kollegen gesprochen und Erinnerungen mit ihnen ausgetauscht. Es waren bewegende Erinnerungen.

Mein eigenes Medienleben reicht zurück bis in die „Blei-Zeit“ und landet irgendwo im Zeitalter des Tablets. Es führte mich von der gedruckten Zeitung über das Radio bis zum Fernsehen und zu einem Lehrauftrag an einer Medienakademie. Inzwischen bin ich zwar wenigstens mit einer eigenen Website „online“, aber doch eher der „analoge Typ“.

Wenn ich meinen Studentinnen und Studenten von Fernschreibern und den langen Papierfahnen der Nachrichten-Agenturen erzählt habe, die diese Fernschreiber pausenlos ausspuckten, schauten sie mich teils mitleidig, teils verwundert an. Genau so erging es mir als mein Vater vom Krieg erzählte.

Mein Berufsleben begann in Mannheim mit Berichten über ein spektakuläres Verbrechen, führte mich dann über Kusel und Pirmasens zurück in die Vorderpfalz nach Ludwigshafen.

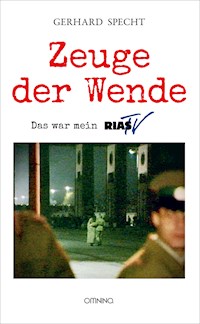

Vom Rhein verschlug es mich an Havel und Spree. Dort in Berlin sah ich die „Mauer fallen“ und konnte die Entwicklung dahin und die Ereignisse danach begleiten. Diesen Teil meines Lebens habe ich hier nur gestreift und in einem anderen Buch („Zeuge der Wende“) beschrieben. Die Geschichte der Einheit hätte sonst die Geschichten über meinen journalistischen Alltag überlagert.

Natürlich würde sich der Globus auch weiterdrehen, wenn ich die Episoden und Anekdoten dieses Buches nur in den Tiefen meines Herzens bewahrt hätte. Aber vielleicht wäre es ja auch schade gewesen, wenn wir nicht mal darüber geredet hätten.

Gerhard Specht

Berlin, 2021

Trotzdem:

Oller Mann

Ein alter Mann ist stets ein fremder Mann.

Er spricht von alten, längst vergangenen Zeiten,

von Toten und verschollenen Begebenheiten …

Wir denken: „Was geht uns das an – ?“

(Kurt Tucholsky, „Oller Mann“, 1918)

Kapitel I

MANNHEIM: JOURNALISMUS IM QUADRAT

Der „Dicke“ aus Berlin

Für meinen Vater, einem kleinen Beamten im Polizeidienst, war die Welt noch im Lot: Oben war oben, unten war unten. Oben waren Berufe, in denen sein einziger Sohn einen weißen Angestellten-Kittel tragen konnte und sich nicht die Hände schmutzig machen musste. Schon gar nicht mit Druckerschwärze.

Unten war das, was für seinen Sohn das Höchste darstellte: Schreiben. Schreiben für eine Zeitung. Ein wenig die Welt verändern und an Orte gehen, die für die meisten anderen Menschen unzugänglich waren.

Ich war neugierig auf das, was hinter den Kulissen passierte, was eventuell von geheimnisvollen Akteuren mühsam vor anderen verborgen wurde und vor allem wollte ich schlicht und einfach schreiben, was Sache ist. Damit sich andere ein eigenes Urteil bilden könnten.

Ich wollte mich einmischen, den Dingen auf den Grund gehen. Ich stellte mir das spannend vor. Etwa so wie die Arbeit eines Kriminal-Kommissars, der einem Verbrechen auf die Spur kommen will und dazu Detail für Detail der Tat zu einem Bild zusammenfügen muss.

Ja, und ich wollte Dinge erleben, die mich so begeisterten, dass ich sie unbedingt mit anderen teilen wollte.

Für meinen Vater war das unmännlich, etwas „für Mädchen mit Poesie-Alben“ und für „Leute, die sich mit fremden Federn schmücken“. Für ihn waren Journalisten „Tintenpisser“, „Mistwühler“, „Schreiberlinge“ eben. Wenn er das Wort „Lügenpresse“ schon gekannt hätte, es wäre ihm wahrscheinlich leicht über die Lippen gekommen.

Natürlich beugte ich mich zunächst der väterlichen Autorität. Darüber diskutierte man damals nicht. Ich wurde Industriekaufmann, mit weißem Kittel und hatte Ruhe und Frieden im Elternhaus. Glücklich wurde ich dabei nicht. Parallel schrieb ich deshalb gelegentlich für meine Heimatzeitung.

Ein Kaufsmanns-Kollege, mit deutlicher Hinwendung zur Esoterik, sprach mich nach einem sehr feuchten Bierabend auf meinen Seelenzustand an. Ob er mir vielleicht mal aus der Hand lesen sollte? Er wäre sehr gut darin und vielleicht täte sich ja eine tröstliche Vision auf. Was soll‘s? Er las und „sah“ in den Linien meiner Hand Unerwartetes: „Du wirst eine schöne Karriere machen. Aber nicht in deinem jetzigen Beruf.“ Genau das war es, was ich hören und allzu gerne glauben wollte. Esoterik hin oder her.

Der Wunsch zu schreiben, wäre dauerhaft sowieso nicht zu unterdrücken gewesen. Geweckt hatte diesen Wunsch ein dicker Mann aus dem Berlin der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts: Kurt Tucholsky. Das erste „rororo-Tucholsky-Taschenbuch“ fiel mir in die Hände, als ich elf war und seither habe ich „Tuchos“ Bücher immer und immer wieder hervorgekramt. Kurt Tucholsky hatte in der Weimarer Republik brillant-bissige politische Kommentare verfasst, aber auch witzig-heitere Gedichte, Geschichten und Essays geschrieben.

Da war zum Beispiel dieses „Mir fehlt ein Wort“ (1929):

„Ich werde ins Grab sinken, ohne zu wissen, was die Birkenblätter tun. Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen. Der Wind weht durch die jungen Birken; ihre Blätter zittern so schnell, hin und her, dass sie ... was? Flirren? Nein, auf ihnen flirrt das Licht; man kann vielleicht allenfalls sagen: die Blätter flimmern … aber es ist nicht das. Es ist eine nervöse Bewegung, aber was ist es? Wie sagt man das? Was man nicht sagen kann, bleibt unerlöst – „besprechen“ hat eine tiefe Bedeutung. Steht bei Goethe „Blattgeriesel“? Ich mag nicht aufstehen, es ist so weit bis zu diesen Bänden, vier Meter und hundert Jahre. Was tun die Birkenblätter?“

So wollte ich schreiben. Genau so. Präzise, unparteiisch informieren, Missstände aufdecken und – vielleicht, wie gesagt, ein wenig die Welt verbessern. Nicht als Missionar, sondern als Journalist, der aus mehreren Perspektiven und nicht nur durch eine ideologische Röhre auf die Welt schauen muss.

Ja, das wollte ich. Und ich wollte es unbedingt, obwohl oder gerade, weil das in meiner Familie als brotlose Kunst galt, als etwas von „unten“ in der festgefügten Welt meines Vaters.

Brotlos oder nicht, um Journalist zu werden, musste man damals ein Volontariat absolvieren. Die Zeitung meiner Wahl hieß „AZ“ (Südwestdeutsche Allgemeine Zeitung) und hatte ihren Redaktions-Sitz in Mannheim. Das Blatt erschien mir lebendiger und grafisch ansprechender als die übermächtige Konkurrenz, der „MM“ (Mannheimer Morgen). Außerdem war ich überzeugt, in einem kleineren Blatt mehr Einsatzmöglichkeiten zu haben als in einer größeren Zeitung. Was sich auch als zutreffend erwies.

Ein Landei lernt essen

Mannheim, die Stadt an Rhein und Neckar, hatte mich schon während meiner Zeit bei der Bundeswehr beeindruckt. Da war nicht nur dieses ungewöhnliche, schachbrettartige Stadtzentrum mit seinen 144 quadratisch angelegten Häuserblocks. Mannheim war weltoffen und geschichtsträchtig, gab sich lässig und war damals deutlich US-amerikanisch geprägt. Außerdem bot sie ein reichhaltiges Wirtschafts- und Kulturleben. Das Nachtleben streckte sich – nicht zuletzt dank der zahlreichen US-Soldaten – oft bis in den frühen Morgen hinein. Ich genoss die tolerante Atmosphäre und fühlte mich mehr und mehr hier zu Hause.

Im „Zuhause“ meiner Kinder- und Jugendjahre, in Höhr-Grenzhausen im Westerwald, bestand das Nachtleben damals aus drei, vier Bierchen an der Theke in einer überfüllten Kneipe. Wer sich besonders tolerant geben wollte, prostete dort einem einsamen jungen Mann zu, der – unerhört für Ort und Zeit – einen krausen Vollbart trug und sich standhaft weigerte, sich dafür zu entschuldigen. Manchmal konnten sie direkt stur sein, die Jungs aus dem kalten Westerwald.

Ausländer waren im Dorf eher Ausnahmeerscheinungen. Eigentlich bekam man sie nur zu sehen, wenn sie sich auf Umleitungsstrecken der Autobahn 48 verfahren hatten. Und gar „schwarze Männer“? Damit ängstigte man hier immer noch gerne kleine Kinder.

Aber immerhin, es gab viele Wälder, in denen man mit der Freundin stundenlang lustwandeln konnte. Allerdings galt ein strenges Keuschheitsgebot und der katholische Pfarrer bestand bei der wöchentlichen Beichte seiner Schäfchen auf einer detailgenauen Schilderung der (leider) meist harmlosen Vorkommnisse.

Sonntäglicher Kirchenbesuch war Pflicht, auch wenn ungeregelt blieb, wie lange man dem Gottesdienst beiwohnen musste. Es sei denn, man hätte die Mutter oder die Ehefrau gefragt, wie lange man in der Kirche ausharren müsse. Ich kenne allerdings niemanden, der je eine solche Frage gestellt hätte.

Die Männer, zumindest einige, betraten also die Kirche, schauten sich ein paar Minuten aufmerksam um, welche Freunde und Bekannte vor Ort waren, und zogen dann gemeinsam mit ihnen – unter den missbilligenden Blicken ihrer kirchengläubigeren Ehefrauen, Freundinnen oder Mütter – eilig vor das Kirchenportal. Draußen hatte sich meist schon eine erkleckliche Schar junger und älterer Männer versammelt, die eifrig über die Welt und den jüngsten Auftritt des heimischen Fußballclubs „Eintracht“ diskutierten. Dazu wurden eine Menge Rauchopfer gebracht. Von Fußball hatte ich keine Ahnung, aber rauchen konnte ich schon.

Gemeinsam ging es dann zum „Après-Gebet“ ins nächste Gasthaus. Die Damen schoben derweil den Sonntagsbraten in die Röhre. So war sie, die Welt, in den späten 50er und frühen 60er Jahren.

Natürlich konnte man in Höhr-Grenzhausen auch damals schon seine Freundin in ein Restaurant einladen. Es gab bodenständige deutsche Küche mit internationalem Touch: Etwa „Toast Hawaii“, also Ananas mit Käsescheiben auf Toastbrot, oder „Russische Eier“. Mit Fleischsalat und Kaviarersatz.

Mannheim war kulinarisch ein ganzes Stück weiter. Ich noch nicht. Schon beim ersten gemeinsamen Abendessen außerhalb der Kaserne musste ich mich als „Landei“ outen. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie man stilgerecht Spaghetti isst, ohne die Nudeln auf halbe Gabelgröße zu zerkleinern. Pizza? Es dauerte, bis die italienische Küche den Westerwald erobert hatte.

Vor meinem Bewerbungsgespräch bei der „AZ“ hatte ich mich kulinarisch und lokalgeschichtlich umfassend weitergebildet und hoffte nun, eierschalen-frei und großstädtisch, Eindruck zu machen. Mannheim ahoi!

Es begann mit einem „Äh“

Mannheim 1967, Büro des Chefredakteurs der „AZ“, Franz Riegl. Der Raum war eher spartanisch eingerichtet: die Stühle hart, ein einsamer Kleiderständer trug Riegls Hut und grauen Trenchcoat, die Schreibtisch-Platte war unter Zeitungen, Büchern und Agenturmeldungen kaum noch zu erkennen. Immerhin, eine Tasse schwarzen Kaffees hatte noch einen Platz gefunden. Zigarettenrauch hing in der Luft. Es roch nach Redaktion. Für mich der Duft der großen, weiten Welt.

Franz Riegl lehnte sich zurück und schaute mich prüfend an: „So, Sie wollen also Journalist werden. Ich sehe, Sie haben schon einiges geschrieben. In dieser Heimatzeitung bei Ihnen zu Hause, im Westerwald. Liest sich ganz ordentlich. Na schön. Sie sagen, Sie interessieren sich für Geschichte. Für was besonders?“ – „Französische Revolution.“ – „Gut. Der Sturm auf die Bastille war am … und die Menschen- und Bürgerrechte am …?“

Der Schweiß lief mir über den Rücken. Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Unmöglich. Alles leer zwischen den Ohren. Kann man solche Daten vergessen? Französischer Nationalfeiertag (14. Juli). Rund einen Monat später (26. August 1789) die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Das waren schließlich die grundlegenden Bestimmungen über den Menschen und seine „natürlichen und unveräußerlichen Rechte wie Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung“.

Man kann alles vergessen. In diesem Moment wäre mir wahrscheinlich mein eigener Name nicht mehr eingefallen: „Äh …“

Ich quälte mich durch das Gespräch und sah meine Felle klar und deutlich den Rhein abwärts schwimmen. Und dann dieser Satz: „Na schön, Sie sind sehr aufgeregt. Das müssen Sie ablegen. Ich selbst bin vielleicht auch nicht der Chefredakteur, der demnächst mit dem Pulitzer-Preis rechnen kann, aber ich habe ein Gespür für Journalisten. Und ich habe den Eindruck, Sie sind einer.“

Irgendwie hat er Recht behalten. Und für seinen absoluten Mangel an Arroganz und Überheblichkeit hätte Franz Riegl durchaus einen Pulitzer-Preis verdient. Quasi ehrenhalber.

Mannheim war Ende der 60er Jahre noch eine richtige Zeitungsstadt. Eindeutiger Platzhirsch: der „Mannheimer Morgen“, der auch große Anteile „meiner AZ“ übernommen, ihr aber publizistische Freiheiten belassen hatte.

Und dann gab es in Mannheim noch die „Badische Volkszeitung“ mit einer Regionalausgabe, die bereits 1968 eingestellt wurde, sowie die Mannheimer Ausgabe der „Rhein-Neckar-Zeitung“.

Die „RNZ“ aus Heidelberg verdankt ihr Dasein einer amerikanischen Lizenz. Einer der Lizenznehmer war der spätere Bundespräsident Theodor Heuss. Die Mannheimer „RNZ“-Redaktion war besonders beliebt. Hier arbeitete in den 60er/70er Jahren der später mehrfach preisgekrönte Schriftsteller Wilhelm Genazino als Redakteur. Es gab einen besonderen Grund, hier anzuheuern: Bei der Mannheimer „RNZ“ wurde – wegen der „gigantischen“ Entfernung (knapp 22 km) zum Druckort Heidelberg – das Wort Freizeit recht großgeschrieben. Schließlich mussten die in Mannheim mit Schreibmaschine getippten Artikel ja auch noch nach Heidelberg gebracht und in Bleisatz gegossen werden. Rund vier Stunden, von 14 bis 18 Uhr, dauerte der Arbeitstag. Als Vollzeit-Job.

Später, nach meinem Volontariat bei der „AZ“, war ich kurzzeitig Mitglied der „RNZ“-Redaktion und glaubte, bei der beschriebenen „Belastung“, durchaus noch ein paar Mark dazu verdienen zu können. Und zu müssen. Das tat ich dann auch.

Nachtschicht in der Zellstofffabrik Waldhof (Zewa): Ich hatte die anspruchsvolle Aufgabe jeweils 25 Schulhefte vom Band zu greifen und zu bündeln. Ich wusste bis dato nicht, was Fließbandarbeit bedeutet; selbst, wenn sie keine körperlichen Anstrengungen verlangt. Hier habe ich es gelernt.

Nach drei Nachtschichten war ich kaum noch in der Lage bis 25 zu zählen. Die fristlose Kündigung war nur die logische Konsequenz. Was blieb, das war der Respekt vor solcher Arbeit. Aber der Reihe nach.

Geschafft: Ich bin Volontär

Die Nummer eins im Buch meiner Wünsche war in Erfüllung gegangen: Ich war Volontär und damit Mitglied einer Zeitungsredaktion. Das jüngste, am schlechtesten bezahlte Mitglied zwar, aber immerhin ausgestattet mit der Lizenz zum Recherchieren und zum Schreiben.

So ein Volontariat steht meist am Anfang einer journalistischen Karriere. Die „Lehrzeit“ ist zeitlich begrenzt und führt durch die verschiedenen Ressorts einer Zeitung (Politik, Sport, Wirtschaft, Kultur).

Bei der „AZ“ startete ich im Lokalteil. Für mich der spannendste Bereich des Blattes. Hier war man dicht am Puls der Stadt und ihrer Menschen, hier bekam man sofort ein Feedback (was nicht immer nur angenehm war), hier konnte man am konkreten Beispiel die Entscheidungen der „großen“ Politik deutlich machen und hier war die ganze Vielfalt des städtischen Lebens wie in einem Mikrokosmos vereint.

Als Lokaljournalist musste man sich in die unterschiedlichsten Module einer Stadt einarbeiten: Kommunal- und Kultur-Politik, Soziales, wissenschaftliche Einrichtungen, Gesundheit, Vereine und Freizeitangebote, Wohnungsbau- und andere Wirtschaftsunternehmen. Ganz wichtig – der Kontakt zur Polizei. Das galt ganz besonders jetzt, um die Jahreswende 1967/68.

Entführt, misshandelt, ausgesetzt

Seit Wochen bewegte ein Verbrechen die Stadt: Der gerade mal fünf Jahre alte Michael B. war entführt, missbraucht und beinahe zu Tode geprügelt worden. Von seinem Entführer fehlte jede Spur.

Was war geschehen, damals – kurz vor Weihnachten 1967? Michael B. und sein ebenfalls fünfjähriger Freund verkaufen in der Mannheimer Innenstadt Tannenzweige.

Irgendwann am Nachmittag spricht ein Unbekannter die beiden an: „He Kinder, wer mir hilft, bekommt eine Mark.“ Michael geht mit dem Fremden mit. Der Freund verdrückt sich. Michael taucht auch Stunden später nicht mehr auf. Am Abend löst die Polizei im gesamten Rhein-Neckar-Raum eine Großfahndung aus. Michaels Freund und der Stiefbruder des Jungen hatten den Fünfjährigen bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Szenenwechsel: Gegen 1:20 Uhr nachts torkelt ein offensichtlich schwer verletzter kleiner Junge den Seitenstreifen der Autobahn Frankfurt-Würzburg entlang. Ein Tankwagenfahrer entdeckt das Kind und bringt es sofort ins nächste Krankenhaus nach Aschaffenburg. Das Wenige, das der Fünfjährige sagen kann, ist: „Da war ein Verbrecher. Der wollte mich umlegen und hat mir auf den Kopf geschlagen.“

Zwei Stunden später erfährt die Mannheimer Kripo, dass ein Kind, zeitweilig ohne Bewusstsein, mit doppeltem Schädelbruch ins rund 110 km entfernte Stadtkrankenhaus Aschaffenburg eingeliefert worden sei. Die Personenbeschreibung passt zu den Zeugenaussagen vom Abend.

Bei den späteren Vernehmungen fand die Polizei nach und nach heraus, was passiert war. Michael war mit dem Mann in ein Geschäft gegangen, wo er sich eine Tafel Schokolade kaufen durfte. Danach habe der Fremde gesagt: „Lass uns in den Wald fahren, Osterhasen schießen.“ Er habe ihm sogar ein Gewehr gezeigt. Im Auto muss der Mann den Jungen sexuell missbraucht haben. Michael: „Er sei ein Schwein, habe ich gesagt.“

Die Kripo Mannheim bildete eine neunköpfige Sonderkommission, setzte 5000 Mark Belohnung aus und suchte mit Phantom-Bild-Plakaten nach dem Entführer. Sie verfolgte weit über 300 Hinweise. Ohne Erfolg.

Gleichzeitig meldeten sich Kriminalbeamte aus halb Südwestdeutschland, aus Pirmasens, Karlsruhe, Emmendingen, Lampertheim. Sie sahen Parallelen zu ihren Fällen mit dem Kidnapping in Mannheim. Aber der Täter blieb verschwunden. Es gab keine einzige heiße Spur.

Je länger sich die Suche hinzog, desto größer wurde die Unruhe. Konnte man die Kinder noch allein draußen spielen lassen? Wie sicher war es in der Stadt? Trieb sich der Entführer noch in Mannheim herum? Der „Fall Michael“ blieb bei allen Lokalredakteuren der Stadt auf dem Radar.

Vor Redaktionsschluss

Wenn im redaktionellen Alltag (fast) alles getan ist, bleibt noch eine Aufgabe vor Redaktionsschluss: Der Spätredakteur (oder Volontär) telefoniert noch mal schnell mit allen Polizei-Dienststellen und Feuerwachen im Verbreitungsgebiet, ob sich denn noch etwas Gravierendes getan habe. Es wäre einfach zu peinlich, wenn die lieben Konkurrenz-Zeitungen am nächsten Tag beispielsweise ein Großfeuer melden würden und das eigene Blatt nur „heiße Luft“ verbreitet hätte.

Die Quelle „Polizei“ gilt allgemein (bis zum Beweis des Gegenteils) als vertrauenswürdig und ihre Informationen konnten deshalb ohne große Nachprüfung veröffentlicht werden. Das ist ideal, wenn die Uhr über den Schreibtischen unaufhaltsam dem Redaktionsschluss entgegentickt und keine Zeit für große Nachrecherchen bleibt.

Es ist Dienstag, der 20. Februar 1968, 22:20 Uhr. Noch 40 Minuten bis zum absoluten, finalen Redaktionsschluss. Also ans Telefon geklemmt und alle Polizeistationen in und um Mannheim abfragen: „Gibt ’s was Neues im Dorf?“ – „Nee, bei uns nicht, aber …“ – „Aber?“ – „Naja, in Hamburg haben sie wohl einen mutmaßlichen Kindesmörder festgenommen. Wir haben aber keine weiteren Erkenntnisse.“

„Kindesmörder“: Bei mir schrillten alle Alarmglocken. Am Morgen war die „AZ“ mit der Schlagzeile „Kidnapper ermordet siebenjähriges Kind“ auf dem Titel erschienen.

Ein Unbekannter hatte in Hamburg einen Schüler entführt und umgebracht. Gab es etwa einen Zusammenhang zwischen den Fällen in Mannheim und Hamburg? War es eventuell sogar derselbe Täter?

Ein Mädchen hatte die Leiche des Jungen – rund 50 Kilometer von Hamburg entfernt –gefunden. Neben dem toten Kind lag das mutmaßliche Mordwerkzeug. Eine Eisenstange. Hatte die Polizei den Täter bereits festgenommen?

Von den Nachrichtenagenturen lagen bislang keine Meldungen vor. Also anrufen in Hamburg? Aber schnell. Noch 37 Minuten bis Redaktionsschluss.

Wer ist der Verdächtige? Was wirft man ihm vor? Was weiß man über den Tathergang? Hat er gestanden? Der KvD (Kommissar vom Dienst) ist freundlich und sagt, was er weiß: „Der Mann wird verdächtigt, einen Jungen in Schleswig-Holstein missbraucht und umgebracht zu haben. Der Mann wird gerade vernommen.“

Ich zögere nur einen Moment. Die knappe Schilderung der Tat weist Parallelen zum Fall des fünfjährigen Michael aus Mannheim auf. Auch der war entführt, missbraucht und später schwer verletzt worden.

Aber Hamburg? Mannheim? Das ist fast sechs Stunden entfernt? Egal. Fragen macht nicht dümmer. „Herr Kommissar, könnte der Mann auch für die Entführung von Michael B. in Mannheim in Frage kommen?“ Ich schilderte ihm kurz, was bisher an Erkenntnissen zu Tat und Täter vorlag. „Moment, ich gebe die Frage mal an den Kollegen im Vernehmungsraum weiter. Bleiben Sie dran.“

Es klingt unwahrscheinlich, aber wenn man auf den richtigen Beamten trifft, ist auch so etwas durchaus möglich. Fünf Minuten später: „Sie haben recht. Er hat den Mord in Mannheim sofort gestanden.“

Der Festgenommene ging offensichtlich davon aus, dass er Michael umgebracht hatte. Er wusste nicht, dass der Junge trotz seiner schweren Verletzungen mit dem Leben davongekommen war.

Wettlauf gegen die Zeit

Noch 30 Minuten bis zum absoluten Redaktionsschluss. Jetzt war Tempo angesagt. Der Bericht musste in dieser Zeit nicht nur auf der Schreibmaschine getippt, sondern auch noch gesetzt, das heißt in Blei gegossen werden. Und schließlich zu Fuß ins etwa 250 Meter entfernte Druckhaus gebracht werden.

Sie können sich ruhig verwundert die Augen reiben und fragen, was die ganze Aufregung soll? Ok, heute wäre das alles kein Thema mehr, aber wir reden von einer Aktion in der „Blei-Zeit“. Also, nix mit Text in den Laptop tippen, Korrektur-Programm aktivieren und auf „Senden“ drücken. Fertig. Nee, was heute jeder Amateur-Laptop kann, war Ende der 60er Jahre noch mit einem gewaltigen materiellen und kinetischen Aufwand verbunden.

Jede Zeile, die in der Zeitung erscheinen sollte, musste zunächst einmal in Bleibuchstaben gesetzt werden, damit der Text später gedruckt werden konnte. „Gesetzt“ wurde der Text analog in einer Setzerei. Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile.