Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Calixta Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Melquiades

- Sprache: Spanisch

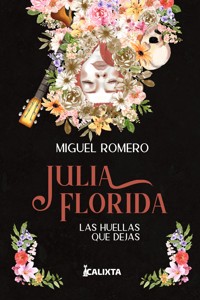

Julia Florida y Sil son los principales sospechosos de la muerte de dos personas tras el «Gran Duelo Apolinario». Deben testificar, pero solo hallan a Sil. ¿Qué hizo la artista calavera? ¿Cómo sucedieron las muertes? Sil debe contarlo todo, sin embargo, el misterio que rodea a esta extraña y paradójica mujer enredará sus recuerdos. Solo hay algo seguro: Julia Florida es la pregunta y la respuesta.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

©️2022 Miguel Romero

Reservados todos los derechos

Calixta Editores S.A.S

Primera Edición julio 2022

Bogotá, Colombia

Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S

E-mail: [email protected]

Teléfono: (571) 3476648

Web: www.calixtaeditores.com

ISBN: 978-628-7540-52-1

Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado

Editor: Alvaro Vanegas @AlvaroEscribe

Corrección de estilo: Tatiana Jiménez

Corrección de planchas: Daniela Cortés

Maqueta e ilustración de cubierta: Juanita Mogollón R.

@cizy.gd

Diagramación: Juanita Mogollón R. @cizymogollon

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Todos los derechos reservados:

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.

Tabla de Contenido

PRELUDIO 19

A 21

B 27

C 33

D 39

E 45

F 51

G 57

H 65

I 69

J 73

K 77

L 83

M 89

N 93

O 99

PIEZA CORAL 103

SECCIÓN 1 105

SECCIÓN 2 121

SONATA 145

Breve nota 147

Carta 3a la Docta 149

Carta 11a la Docta 154

Carta 15a la Docta 161

Carta a lamagistra

Carta de la

Carta de la

Cartadel Docto 187

Sublimis 187

Primini 187

CADENCIA 191

ALFA 193

BETHA 213

GAMMA 239

CODA 247

DEDICATORIA

Con el sobresalto que se desprende naturalmente de ver un engendro deforme –en el sentido más plástico del término, es decir, de algo inacabado e imperfecto–, les ofrezco esta rosa marchita y deshojada, una vez roja y arrancada con sinceridad y afecto, pero guardada por el temor en el viejo baúl de los recuerdos. En fin, acepten esta pieza destartalada, queridas Laura y Bakhita.

También, para quien prefiguró a Julia Florida: Mangoré; para quien la educó: Knecht. Y para quien la homenajeó: Dyens.

«Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo, y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos?»

Me caigo y me levanto

Julio Cortázar

«¿Cuándo alcanzará el fondo del abismo? ¿Cuándo, de la extrema desesperación, surgirá el milagro, más fuerte que la fe, que le devuelva la luz de la esperanza?»

Doctor Faustus

Thomas Mann

«¿Por qué yo debo perder el tiempo en el estudio de los

acontecimientos de su vida?»

Los hermanos Karamazov

Fiodor Dostoievski

ORientación de lecturA

Este no es más que un solo libro que se puede leer de tres modos distintos. Las diversas formas recomendadas son como diferentes vivencias que conducen a un mismo punto. Ya se sabe que como pasa urbi et orbi, todos los caminos conducen a Roma. Con todo, cada sendero es personal, entonces le pido a quien lea que «cocree conmigo, colega» (avec palmada de ánimo en la espalda), y que trace y complete su experiencia particular en el camino que crea conveniente.

Posibilidades de dirección de lectura, además de la común:

a. Capitular: comienza en el capítulo «Alfa». Es cuestión de irse orientando por los paréntesis al final de cada capítulo, los cuales direccionan al subsiguiente. Con el fin de no perderse se puede consultar este derrotero:

Alfa, Gamma, Coda, A, H, K, 1, 2, 3, Carta 3, Carta 11, Carta 15, D, 4, B, 5, C, 6, E, J, 7, 8, F, Carta a la magistra Julia Florida, G, Carta de la Mayor, I, M, L, O, Betha, N, Carta del Docto Sublimis Primini.

b. Seccional: da inicio en la «Pieza Coral (sección 1)» y concluye en el «Preludio». De nuevo, uno se puede ordenar volviendo a esta dirección:

1. Pieza coral (sección 1), 2. Sonata, 3. Pieza Coral (sección 2), 4. Cadencia, 5. Coda, 6. Preludio.

Advertencia del autoR

La nota en que tendría que advertir, por juicioso deber, que todos los lugares y personajes son ficticios, me la ahorraré. En realidad, en esta sopa cósmica de letras, hay cinco-gramos-de-ficción, y lo demás es una sustancia verdadera de un no-sé-qué. Lo que sí es cierto es que en esta novelita circular sobre el «periodo estético» de la magistra Julia Florida, todo es estrictamente sincero.

Miguel Romero

Bogotá, octubre de 2021

«Today el famoso cucho inmundo multimillonario, Ferulario Ario, está en su ceremonia de juramentación como Docto Maximus de la Congregación de Pérgolas Mundiales. Debería estar disfrutando de la gran fortuna que tiene y no meterse en estos líos. Y el tipo es racista, humillante, jodido, odioso, inmundo, inmundo; no tiene humildad ni sencillez; no sabe qué es pasar necesidades, sufrimientos y trabajos por el arte; no sabe qué es ser decadente y esteta. Está es con people muy adinerada que no entiende que lo difícil es bello, en fin, cucho inmundo… Perdonen la quejadera, pero es la verdad. El Gran Duelo Apolinario sabrá qué hacer con él, pues aquel siempre sabe lo que hay que hacer con la gente. Me dio pesar que se me fuera el morocho de la Pérgola. El man con humildad y sencillez sabía cómo tratar a los jóvenes artistas»

Libro de las Lamentaciones de la Pérgola de New Jersey

«¿Es deber del discípulo asesinar a su maestro? A lo menos, ¿superar su influjo? El Sr. Ome Hesse II ya es hace mucho tiempo Docto Exmeritus, pero él sigue en la regencia como si se tratara de un periodo milenario. Y, en serio, ya es suficiente»

Libro de las lamentaciones de la Pérgola de Múnich

PRELUDIO

A

Muchos libros se podrían llenar –y tantos otros se podrían quemar– en torno a las vivencias de Ada Rama Quizá Laval o, que es la misma, de la magistra Julia Florida. La letra siempre es blasfema o lambona ante una personalidad, o eso que llamamos personalidad, pues la reduce o la amplía en extremo. Sería un disgusto terrible pecar por defecto. En cambio, la exageración es preferida, y no por su irrealidad, sino por su tesón: dado que, de este modo, al menos, se habla con entusiasmo y respeto. Advertido por esto, pero haciendo caso omiso, me dispongo a introducir y recuperar la atmósfera de ese ser de contradictoria memoria.

Pero déjame repetirme y decir de otro modo lo ya dicho, de verdad que debo hacerlo así, tenme paciencia. Al iniciar el anterior párrafo me propuse ir al grano y ser serio, y ahora como gallina melosa repicoteo en el grano ya desgajado. Digo que sería pernicioso, además de ingenuo, tratar de dar cuenta –de un pincelazo en páginas en blanco– de la unidad total del ser de Julia Florida. Aunque se proponga una mera introducción de defensa, ¿quién se atrevería a pronunciar palabra de entrada? Es mejor callar con una venia sincera y pasar el micrófono con mano temblorosa. No creo que nadie necesite su defensor, su mera presencia debe bastarnos.

Es que la extraño tanto y, además, está muy desprestigiada entre los nuestros. Ya han pasado dos años y dos meses que no la veo. No sé a ciencia cierta dónde está. Y mi memoria tan tiesa y descarada ya empieza a difuminar su rostro. Y si debo reivindicarla y redimirla no puedo olvidarla. Todo lo cual solicita la ampliación o su transformación como renovación por medio del papel y las letras. No es que escriba solo para no olvidar, escribo sobre todo para hacer comprender. La buena memoria no se despierta por volver a ver la imagen, sino por reinterpretar la experiencia. Para hacer esto, sin embargo, no uso lupa ni hago introspección de las vivencias. Es que ni analizo demasiado la cosa (por una vez debo dejar de hacerlo). Simplemente toco la atmósfera rozándola con los ojos, la nariz, la boca, los oídos y, en especial, con el mejor órgano sensible: el corazón. Ya empiezo a sonar meloso y cursi, me callaré por ahora. Sigamos de otro modo.

Tal vez aquello que subyacía en toda su música: sus decisiones, sus acciones, su drama; y aquello incluso que tejía el trasfondo de sus pensamientos, deseos e imaginaciones, se nos escapa. Pero puede ser que no. Un gesto, una palabra, unas letras, todo da cuenta del despliegue de un principio espiritual y oculto: aquella sangre vital que da vida al ropaje visible de su existencia. Sería entonces, digo, vano y atrevido exponer esa unidad, pero quizás podremos tocarla suave y con devoción, con el amor, el respeto y el entusiasmo debidos. Acaso, de este modo, se encuentre que la realidad es surreal, que la historia es ficción, que la documentación es magia, pues la verdad es pródiga y prodigiosa. Y así es la magistraJulia Florida: una mujer que traspasa sus límites. Al fin y al cabo, la vida de por sí es excesiva, y una gran vida es una explosión. Así fue ella en la Apolinaria.

Permíteme hablar de este modo extravagante, sé que debes estar danzante por los incisos y la falta de dirección, pero digamos que escribiré de alguien que no sé quién es a ciencia cierta. Para empezar, su origen –hablando desde un punto de vista metafísico– es incierto. Es como una mentira que se normalizó para mí y la concebía como una verdad eterna. Y ahora pienso en su comienzo quimérico, o al menos no-natural, como algo sobrenatural en su punto de partida, es decir, cuando vino a mí. Todo lo cual hace pensar que fue un ensueño o una aparición febril, irreal y, en últimas, no verdadera, con una certeza de que eso no-puede-ser-así-en-situaciones-normales. Quiero decir, quién sabe qué esperar de lo que no se sabe su causa. Sin pronósticos, sin estadísticas, solo queda la posibilidad de que todo sea inexplicable. Por eso, no puedo decir quién es ella, no sé en realidad quién es… Por favor, pergolarios, no me atosiguen con sus preguntas minuciosas.

Algo de ser-creador siempre crecía en Julia Florida, como si una y otra vez emergiera ex nihilo junto con una idea nueva y se desplegara en las más pintorescas maneras. De modo que mi mirada frente a ella era siempre primigenia y abrumada. Yo experimentaba todos los días un acontecimiento más excelso que la creación de un mundo, veía a una persona con todo su universo, creándose a sí misma. No solo era una renovación de su ser, sino que consistía en saltos cualitativos que transparentaban un algo-totalmente-otro. Su vida era pasar fronteras de aquí a allá y probar las infinitas maneras en que su ser se podía ejercitar. Siempre viene a mi mente la sorpresa de la magistra Julia cuando cogió una manzana roja, la cortó por la mitad y vio una mariposa pálida. Y decidió no comerla. Entonces, me llamó y me mostró cómo las alas de la mariposa se marchitaban. Esta lección fundamental ahora la entiendo un poco más. Precisamente, Julia Florida era inicio, manzana, mariposa y deceso.

Esto fue lo que hicieron los elementos de la naturaleza: tan pocos y tan básicos, pero tan creativos. No era que sufrieran metamorfosis adecuadas, lineales, progresivas, esperadas; sino que de ellos surgían cosas impensables, increíbles, monstruosas, algo que no podían ni debían hacer, porque no tenían esa posibilidad. La magistra me enseñó que todo es un fabuloso error. No es evolución, es magia sin el resultado esperado, pero este es mejor aún que lo planeado. Y no solo consiste en la mezcla de los elementos, es la fuerza que los mueve a cada uno, un ímpetu interior del cual surge un fruto tremendo y bárbaro –o, al menos, más sofisticado–: de ser fuego a ser mujer, de ser viento a canción, de ser tierra a casa, de ser agua a guayaba. ¿Esto tiene explicación alguna?

«Dar cuenta», «explicar» son verbos que aquí no funcionan, como me han pedido de forma equivocada los pergolarios justicieros. «Narrar» parece que sirve mejor, y esto lo entienden bien Phoebe y Curro. Pero el mejor verbo y que reúne todo lo anterior es «reinventar». No es que esto me lo proponga, no se trata ni de mentir ni de hacer un arreglo a su persona, como se hace con una pieza musical para que suene mejor, como adornarla con elementos floridos y reunir su vida en unos fragmentos constitutivos de un florilegio inocente, esto sería una cosa desgajada y muy pobre. Pero no quiero convertirla en un simple argumento literario o en una excusa moral.

Digámoslo en este sentido: es dar cuenta de ella tal como la memoria me lo dicta. Y de ese modo la explico y la restablezco, narrándola. Y aquí ya no hay distinción entre verdad y falsedad. Está la certeza de que así es la cosa, aunque no sé si es así en realidad. No importa. Lo que sí hay que tener en cuenta fue su influjo, la manera en que fue tomando forma en mí. De esa manera podré ser fidedigno a su espíritu y a mi convicción, y desde ahí delinear en el papel con sus puras abstracciones sensacionales: lo que transparenta la tinta de un universo entero. Es que ella, déjame aclararlo, no es un mito ni una fábula, ni siquiera una leyenda; sino una vida viviente, no abarcada del todo en las palabras y siempre incomprendida e intocada. Lo que hacen el papel y la tinta es tentar con brevedad y expresar, como se pueda, un aprendizaje. Así, se puede vislumbrar que ella supera su forma estética, pero eso está bien, es suficiente: dice al menos algo o insinúa a un ser tremendo, sin ajusticiarlo y dejándolo ser.

No me pavoneo de haberla conocido. La considero como la Gran Osa o la Osa Mayor. Yo, Sil, soy solo un oso pequeño que rinde sus tributos para restaurarla. Por eso no cacareo como el cazador con su triunfo, pues ella es un don que vino a mí, un regalo caído del cielo o nacido de las entrañas de la tierra; y también un peso, una tentación y una tempestad. Yo quisiera escribir como si fuera un hagiógrafo, porque ella es sublime; pero también soy un periodista que describe, tal vez, a una asesina. La vida de Julia es real, aunque envuelta en una luz claroscura. Lo maravilloso que es lo sagrado hace que las cosas adquieran un nuevo contorno porque «detrás del diablo hay un ángel», así me lo explicó la magistra cierto día, citando a alguien que ya no logro recordar. Las situaciones entonces tienen múltiples coloridos y su vida misma se convierte no solo en un mito compuesto, sino también en una alegoría estética referente a la evolución moral.

Julia Florida, por eso, no cabe en ningún sitio ni en ningún paisaje fijo. No es posible encartonarla ni en lo uno ni en lo otro. Ella hubiera preferido un fondo complejo, como un rostro característico, nada fiel al hecho objetivo, sino un marco artístico. Pues este escrito es el marco y, con todo, Julia se sale; ella es mucho más. El marco solo deja entrever medio ojo y parte de un brazo, y algo de su tupida melena roja; pero deja intuir, al fin y al cabo, una vivencia misteriosa. Eso fue lo que yo vi en ella.

En fin, después de que todo se mostrara no tan claro ni tan preciso como para que se pudiera decir sí o no a todas las preguntas que me hacían aquí algunos pergolarios sin mucho detenimiento, sigo escribiendo por obediencia, pues ya he empezado hace algunos días, pero ahora sin tanta congoja ni arrepentimiento. Sigo viendo muy borroso al sujeto de mi memoria. Con todo, como siempre, la felicidad es muy frágil: mi gozo viene empañado por la cicatriz infinita de esas muertes.

(H)

B

Aunque Julia no podría testificar o ser testigo de su nacimiento, es seguro que nació, por ahora lo afirmamos y lo sostenemos con fuerza. Llegará el día en que, como sucede de forma natural con las personas que generan experiencias estrambóticas y fundan una manera de dominar los aires (pues ella con su guitarra dominaba los sonidos y las conciencias), se convierta en memoria, y así su nombre se asociará a algún evento o a un pueblo y será fuente de una etimología o de una nueva palabra. En ese caso, testimoniar su nacimiento no es necesario, la fuerza de su realidad se nos impone. Si es un símbolo, es una tradición, y, por tanto, no importan las fechas. Y tanto mejor, porque las fechas siempre son inventadas. ¿Cuándo en realidad hemos nacido? Nadie lo sabe, solo nacimos, y con eso basta, es más que suficiente. Ya es mucho pedir estar aquí. Y querer encontrar las difíciles leyes del caparazón y del espíritu es camino escabroso aunque no inútil; pero, por fuerza de distracción, se podría pensar que Julia no nació, como el universo tampoco.

Lo que se recuerda de ese día queda borroso en la penumbra. Lo único que permaneció en la memoria fue una palabra que resonó en la cabeza de Julia por siempre. Cuando el cura de la parroquia preguntó el nombre de la bebé a su padre, este ya lo tenía muy claro, y cuando dijo con voz gruesa «Ada», este nombre empató a la perfección con la niña que era como una pequeña hada. Julia, ya mayor, me confesó que reconocía en su nombre primigenio su mote ancestral. También me contó que la floridez de sus otros nombres los percibía simplemente como un natural despliegue del primero. Esa sensación, entonces, había de sentirla cuando recibiera su nuevo nombre como «Julia Florida». Ahí fue hecha magistra en la Pérgola de Bogotá, como se hace en toda consumación de una iniciación e inauguración de una nueva misión.

Su padre tenía muy claro el nombre de la niña, pero la madre –sobre quien Julia me ha guardado casi un sepulcral silencio, pero que nos conmocionó a todos con su llamado en la Apolinaria– en la gestación había percibido, según le contó su padre Char, otros nombres que para ella eran más adecuados. Había considerado ponerle Nirvana, Clara o Marina. Pero cuando la vieron nacer, en sus cabezas una ficha cuadró a la perfección en el tablero: el nombre encajaba, en efecto, con Ada Rama. Su madre, de quien ni siquiera sé cuál es su apelativo ni quién es, fue la que le puso el segundo nombre: «Rama». La verdad era que ‘Ada’ a secas sonaba bonito, redondo, lleno de solo una vocal abierta; un solo golpe con eco al final servía tanto para el reproche como para los cariños.

Sin querer echarle la culpa a los antepasados por la responsabilidad de la estrambótica alma que tenía Julia, algo tuvo que ver para delinear su venturoso espíritu el que a un chico medio viajero y medio loco saliera corriendo de su pequeña villa a hacer dinero por las islas del Caribe y a aprender inglés en las Bermudas. Y el tipo no era desconocido en esas partes: se lo conocía por sus rasgos claramente indígenas y por su nombre un tanto extraño: Char. Un recuerdo de niñez que le quedó a nuestra Ada, antes de que Char Quizá se estableciera en Cali y cogiera seriedad, fueron las historias que él le contaba sobre su vida antes de que ella naciera, y le decía que todos lo concebían a él según la fama de vagabundo y levantapleitos que llevaba.

Permaneció en la cabeza de Julia, de estos relatos tempranos, una imagen muy visible que daba cuenta de una mesa llena de cervezas desperdigadas en medio de trozos de vidrio, donde se apelotonaban los amigos de Char, oliendo a aguardiente, y se juntaban las revueltas por quisquillosas: volaban platos, uno que otro sonido de pólvora, un latigazo allá y una silla quebrada. El salta-tapias trotamundos, el querido Char de antaño (ya me hubiera gustado conocerlo en carne propia), era todo un drama. La magistra Julia recordaba que, en algún momento de algún relato paterno que describía un pleito, su padre alzaba el vaso de masato frente a la pequeña Ada sorprendida, como si fuera una señal de paz o una bandera blanca, pero en contra de toda premonición, desenvainaba un pequeño cuchillo que llevaba reluciente y, creyéndose algún guerrero calima, trazaba diversos símbolos con su brazo extendido. Luego continuaba su historia del pleito, diciendo que sus compadres lo observaban, por un momento, encantados por la parafernalia y los gestos extravagantes de Char, y al segundo volvían a la algarabía y la juerga.

Una noche, mientras Julia escarbaba unos discos en el cuarto de rebrujo, como habían dispuesto el altillo, se encontró con dos pesados rosarios de metal ya carcomidos por la herrumbre que la llevaron a imaginar, en su infantil y desbordada imaginación, a un corsario entre su familia o a algún templario que hubiera llevado su sangre en barco a las Américas, y, de sopetón, encontró metido entre la caja de un elepé, unas cartas que según lo que pudo especular provenían de una cárcel. Pensó que su hallazgo era fantástico, salió corriendo al sofá donde reposaba su padre y le pasó las cartas. El señor Char las miró e hizo mala cara.

—¡Ay!, la negra divina —exclamó. Dobló las cartas y las guardó en su bolsillo. Desde esa vez Julia no las volvió a ver.

Otro día, encontró a su padre refunfuñando y hablando entre dientes, escondido por las páginas extendidas del semanario, mascullaba:

—Despilfarradora, negra, ¿quién te enseñó?

Esta reputación de alguna antecesora morocha –hermosa y gastona– le quedó desde entonces grabada a Julia en su memoria. Ese mismo día, su padre, en un arrebato, le contó las penosas profesiones por las que su abuelo Víctor había tenido que pasar: le dijo que fue primero pollero, después comerciante de carbón y relojero, y por fin fue guía turístico con una lancha que tenía un potente motor. ¡Ah, viejos quizá!

Una vez me contó algo de su lado materno. Y pude descubrir que parte del romanticismo del alma de Ada, procedía de su bisabuela Georgina, madre de Georgina de Laval, abuela de Julia. Su padre le contó que la bisabuela de Ada estuvo en Cartagena por los tiempos de Soledad Acosta de Samper, y que ella incluso publicó algunos cuentos en la revista La mujer, fundada por doña Soledad. Decía que Georgina fue ‘alentadora’ de muchos hombres en la guerra de los mil días. Además, que ella era famosa en esas latitudes por su extraña belleza, pues era albina. Y Char le contó que en cierto momento le cayó a Georgina un terrible cansancio por la repetición de la política (no sé con exactitud qué quiso decir Julia con esto) y volvió a la fría Bogotá a cuidar de su esposo. Siempre hay breves retazos de la historia de Julia, es que ella callaba muchas veces cuando recordaba un pensamiento antiguo, y entonces volvía a su guitarra y a su silencio. Y yo no la podía sacar de ahí. Y de su madre, nada.

A veces la magistra me hablaba de un antepasado materno que estuvo en el ejército napoleónico y que había combatido también en América junto a Bolívar. Otra vez me contó que ella muchas veces soñaba con un tatarabuelo paterno, que tenía cuerpo de indio y cara de felino, y el sueño concluía en una pesadilla porque el tatarabuelo, un joven muchacho, siempre terminaba tragado por una ballena gigante en el océano Pacífico. De los retazos de sus antepasados, una vez me dijo –cuando brindábamos con todos los pergolarios en la ‘Hora de la alegría’ en la Pérgola de Bogotá– que del amor tan incontrolable de un tío abuelo por el whisky, a ella la dejó del todo saciada desde antes de haber nacido porque en su sangre había más alcohol que glóbulos rojos. En efecto, nunca he visto que Julia hubiera bebido una gota de licor. Pero es fumadora empedernida, eso sí. Hablo en presente porque sé que ella no ha muerto.

En fin, supongo que sus apellidos dan cuenta de su sangre mezclada del indio, Quizá y del francés Laval, y de algún africano e innombrable apellido, perdido entre las generaciones. Todo lo cual tiñe su ser con un tinte de encanto. No sé mucho más de sus antepasados. Ahora que escribo de su ascendencia, y teniendo presente al viejo Char, me hace pensar en cómo me gustaría ser recordado por mis nietos, o sea, cómo me gustaría ser de viejo o de abuelo. Quisiera ser un hombre bonachón, de buenos gestos, de larga barba blanca; no, mejor un poco descuidada y oscura. Ser recordado como un hombre que quiso pintar, que hizo todo su esfuerzo para dejar su alma en los colores (y hablo de forma literal, pues soy pintor). Que, metafóricamente –ahora sí–, intenté cantar ópera, pero que solo me salió un gruñido de oso entusiasmado. Sepan, todos, que llevo casi dos años y algunos meses sin pintar, es decir, desde que estoy en la cárcel. Y a veces me sueño con Julia susurrándome al oído:

—Sil, haz algo con tu vida.

(5)

C

Al momento en que Julia comenzó a caminar, su padre le cambió su forma común de decirle, ya que no le decía tanto Ada, sino Rama. Parecía que este segundo nombre ejercía un tipo de hechizo frígido sobre la niña porque ella misma experimentaba, según me confesó, que este nombre la volvía cada vez más tímida, anémica y ensimismada, convirtiéndola, ella pensaba, en una señorita victoriana. Sin embargo, cierta vez, una compañera del colegio la intentó llamar aludiendo a su cuerpo esquelético, pero no pudo terminar la frase: Ada se acercó a la chica y le espetó con gritos y fuertes ademanes lo que pensaba de la vida de las niñas abusadoras. Las demás quedaron sobrecogidas por la primera explosión de terrible entusiasmo que veían en tan frágil cuerpo y boca tan silenciosa. Y esto fue a los siete años.

Dije ‘frágil cuerpo’, pero no estoy muy seguro. Tal vez sería conveniente decir ‘cuerpo frágil y oídos potentes’. Las orejas de la niña todavía no distinguían con claridad los límites de los sonidos musicales, pero sí distinguían lo que era bello de lo que era simple ruido. Esto me lo contó la magistra una vez que me aleccionaba en el apartamento sobre cómo educar los oídos con los colores. De niña, me dijo, se le iba adaptando la audición poco a poco a un tono y a otro. Solo puedo expresar esto desde mis óleos, y lo que me comenzó a enseñar en el apartamento la magistra Julia Florida: la mixtura, es decir, escuchar los colores y pintar los sonidos.

Me confesó que uno de sus recuerdos más primigenios es el de ella sintiendo cómo los colores cantaban y los sonidos pintaban su ambiente. Una vez me dio un ejemplo: algo de rojo sobresalía, después el azul marino entraba en escena, se imponía un amarillo fuerte en toques por todo el ambiente y a lo bajo un verde con café pardo, y esto era como ella recibía la canción de cuna que le cantaba Char. La visión se iba estructurando y definiendo a medida que iba creciendo (y sé que me estoy adelantando, siempre lo hago, qué voy a hacer), pero no le producía a ella el pintar con el pincel, sino el pulsar las cuerdas de su guitarra. Entonces, el común rojo se iba delineando en un rasgueado, un toque de amarillo en la parte más alta delineaba un arpegio, antes de que terminara la piedra roja, brotaba una luz de fuego y una cabellera casi anaranjada que portaba una tez pálida, todo lo cual se mezclaba con la melodía que iba ejecutando con su mano derecha. Cuando los ojos bajaban un poco veían un rojo sangre mezclado con aguamarina en tramos, con plateados pincelazos aquí y allá, se perfilaba un jinete con armadura, quien portaba, en un pincelazo fino de ambarino, un bemol y más apoyaturas. La imagen indeleble de ese teatro musical formaba parte del primer recuerdo, que formaba una pieza estética de toda su vida y que había perfeccionado en la Pérgola de Bogotá y de Barcelona, puesto que ellos eran expertos en esa técnica simbiótica, imprescindible para el Gran Duelo Apolinario. De hecho, me contó que en Barcelona le enseñaron de manera particular a manejar el color oro que encontraba de muy difícil trato, y del cual no atinaba la exacta melodía para abarcarlo.

Pero –vuelvo a centrarme– desde esa vez que increpó a su compañera, se incrementó veloz y terriblemente su desbordante energía. Cuando entró a quinto de primaria, sus condiscípulas la comenzaron a llamar por su apellido, que era Quizá. Y se lo decían acentuando la «a» con mucha fuerza. El asunto no era irónico, porque esa entonación cuadraba en un nivel material con su cuerpo, ahora enérgico, de talante desairado y que se iba engordando. Además, sobresalía mucho su tupida cabellera de fuego indomable. Todavía hoy, allá donde esté, supongo que deslumbrará con su pelo a los curiosos. Aunque, sin lugar a dudas, uno podía asegurar que las chicas hablaban sarcásticamente, con un tinte de envidia.

¡Ay, su pelo me distrae! Porque no solo era de un intenso escarlata, sino que también variaba su color según la luz del ambiente y el estado anímico de Julia. Además, cambiaba en extremo su longitud: pues se lo cortaba casi a ras, aunque se permitía unos mechones dispersos al frente y se lo dejaba crecer durante varios meses sin pulirlo, y así sucesivamente: de corto a largo, de largo a corto. Recuerdo que una vez fuimos a una excursión por las montañas de Usaquén, y saltamos un riachuelo, piedra por piedra. Julia Florida se me adelantó y vi cómo su largo pelo rojo saltaba al aire. Y no pude más que ver ahí a una Ada infantil. Aquí solo puedo traspasar mis sentimientos de adolescente cuando tuve el pelo largo, de hecho, así me decía un compañero: ‘niñera de pelo largo hasta el río Bogotá’. No tengo explicaciones que dar, la verdad. En fin, pensaba que con mi pelo así podría tener un toque más dantesco a mi interior artista. Pues yo no deseaba tener el cabello corto como me obligaban en un anterior colegio, sino suelto, voladizo y desordenado, orientado por las corrientes de aire. No pocas veces se me veía disfrutar la forma en que se movía mi cabello con la fuerza del viento. Y, al mismo tiempo, toda la sensación se incrementaba si llevaba conmigo un palo, un lápiz o una rama entre las manos. Para mí era eso que fuera el báculo de Van Gogh, y a veces cuando señalaba hacia los cerros orientales, mi pedazo de madera se convertía en un pincel que pintaba el cielo, matizaba las nubes naranjas y delineaba las moradas montañas. Y el cabello me bamboleaba.

Me distraje. Ya te irás acostumbrando, pergolario, a mis digresiones. Hablaba de su niñez, pero debo reconocer que de verdad casi nada sé de su época infantil. Aunque de lo poco que me contó puedo ver ciertas cosas. La veo en el patio del colegio, niños y niñas que corren por doquier. Y en el panorama sobresale, por su actitud de extroversión, una pequeña pelirroja que corre alocada. Pero en casa, me lo aclaró con mucho énfasis Julia, esta energía exterior se le apagaba, y entonces se le encendía la vida interior. Su padre la veía caminar en silencio por la casa al atardecer, meditando, y luego tocando algo de piano en la organeta Yamaha, la cual fue su primer instrumento. Ella, cuando tocaba las teclas, se percibía de forma paradójica a sí misma con su cabello rojo encendido como una hoguera. Con todo, sabía muy bien que en casa le daba a su padre una cierta impresión de ensimismamiento. Lo cual intentaba aliviar un poco cuando abría la boca luego de tocar el piano; la impresión, suponía ella, cambiaba, porque buscaba que sus palabras fueran acogedoras y llenas de comprensión de lo interpretado. Aunque, en realidad, para los que la conocimos como magistra, siempre era difícil entenderle.

Ahora que lo pienso, supongo que Char tendría la misma sensación que yo tuve mientras la magistra Julia vivía conmigo en el apartamento y me hablaba luego de tocar con intensidad la guitarra: percibía yo cierta rareza en sus palabras, me sorprendía su mirada perdida y me confundía con unas confidencias incoherentes, muchas de las cuales ahora intento poner en orden. La verdad es que la sensación constante que siempre me dio Julia en la Pérgola cuadraba con su propia impresión: después de sus largos silencios, no transmitía introversión o tristeza, sino una gran libertad de espíritu. Se sentía que lo íntimo de ella estaba vivo, pues tenía una vida interior intensa. No debo terminar este párrafo sin aclarar que su energía exterior cuando estaba en el colegio, la transparentaba entonces en la Pérgola tocando la guitarra: llena de arrojo, poder, efusión y entusiasmo. Sus obras en guitarra eran la mezcla del poder de la mano derecha del flamenco y de las armonías selváticas de Pixinguinha.

En el colegio, la joven Ada era una antorcha bien encendida, ya lo he dicho. Es que ella era inquieta, saltarina, respondona, brillante y hermosa. A los trece, me contó, fue la primera vez que se cortó el pelo como un chico. Me imagino que, en esa época, con su andar desenvuelto que la caracteriza, debió tener un tinte de extraña belleza. Me contó que ella había sido muy altiva, porque mostraba de todas las formas posibles que no le cabía en la cabeza que alguna compañera fuera mejor que ella en ningún sentido. Se enfrentaba con quien fuera, demostrando su superioridad física –ya estaba rellenita y algo robusta– o intelectual. Además, su espíritu aventurero inquietaba a todas las niñas con trenzas que se sentían perdidas ante la ingente sabiduría de una chica que sabía leer libros prohibidos a temprana edad, escribir en las paredes mensajes contra sus profesores, saltar entre los árboles sin hacerse daño, espichar los bichos sin compasión y tocar el piano en las clases de música.

Prosigamos. No sé todavía mucho de su adolescencia, y escribo «todavía» porque seguro la volveré a ver y ella completará mis lagunas. Después de cumplir los quince años, Ada no quiso continuar el colegio. Le parecía que sus profesores eran estúpidos y sus compañeras lentas, solo le caía bien una monjita que enseñaba Historia. Así que, sin hacer caso a los ruegos de Char, se fue a vivir unos meses a Bogotá y otro tiempo a Medellín. Nadie supo cómo se ganó la vida en ese entonces, tampoco me lo contó. Lo que sí supo la gente fue que llegó a Cali más gorda y con una guitarra. Llegó, también, con pantalones y con boina, forzando un acento rolo. Lo único que le quedaba parecido era el corte de chico que llevaba. A sus dieciséis años comenzó a trabajar tocando la guitarra en bares y restaurantes, y en ese ambiente se popularizó su apodo de ‘Escarlata’, no solo por su cabello, sino también por la forma en que rasgueaba, parecía que echaba fuego por las manos. Julia me confesó que ese mote le encantaba porque le añadía un tinte de pirata renacentista. Pero nunca nadie volvió a llamarla así.