Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

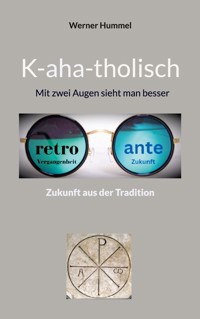

Wenn die bisherigen Verkehrswege verstopft sind, suchen sich die Verkehrsteilnehmer andere Wege. Die katholische Kirche sollte sich im Innern, der Struktur nach, um eine "Verkehrswende" kümmern, die den katholischen Reichtum ihre Tradtion für möglichst viele Menschen deutlich macht, nicht um der Vergangenheit willen, sondern im Blick auf die Gegenwart und Zukunft vieler Menschen, die sich zunehmend ihrer inneren Verletzlichkeit bewusst werden. Ein Auge soll dabei in die Vergangenheit ("retro") blicken, das andere in die "Zukunft" ("ante"), um zu erkennen, dass die Tradition der theologischen Erkenntnislehre Wege aus der systemischen Krise bietet. Die Konzentration auf Heilungserzählungen im Neuen Testament verdeutlicht, dass Jesus der Ausgangspunkt einer mehrsinnlichen Erneuerung der Kirche ist. Mit den beiden Augen des Glaubens (Tradition und Zukunft) sieht man auch heute besser. Ein einfaches "Weiter so" kann es angesichts der gegenwärtigen Lage der Kirchen nicht geben. Nur ein "katholisch", das die Lage analysiert ("aha") und Folgerungen daraus zieht ("aha!"), wird auch in Zukunft Bedeutsamkeit erreichen und auf Resonanz stoßen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Die Kirche ist zweihundert Jahre lang stehengeblieben.

Warum bewegt sie sich nicht?“

(Carlo Maria Card. Martini)

„Et si ita sedet, erit sensus, quia Ecclesiam tempore et loco peregrinationis suae duae res consolentur; de praeterito quidem, memoria passionis Christi; de futuro autem, quod se in sortem sanctorum cogitat et confidit recipiendam. Ambo haec, veluti ante et retro oculata, insatiabili desiderio contuetur.“

Bernhard von Clairvaux(1090-1153), Sermo LXII)1

„Und wenn er [der Engel] sich dort niederlässt, wird ein sinnhaftes Gefühl entstehen, weil zwei Sichtweisen die Kirche auf ihrer zeitlichen und örtlichen Pilgerschaft trösten werden; aus der Vergangenheit jedenfalls die Erinnerung an das Leiden Christi; auf die Zukunft hin aber die gedankliche Ausrichtung auf das Geschick der Heiligen und das Vertrauen darauf es selbst zu empfangen. Diese zweifache Haltung wird die Kirche, wenn sie ein Auge zurück- und ein Auge nach vorne wendet, in unstillbarer Sehnsucht [nach Gott] beschützen.“

„Der Engel des Herr lässt sich nieder bei denen, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Er schützt sie von allen Seiten und rettet sie.“ (Ps 34,8)

Inhaltsübersicht

Vorwort und Übersicht

A Mehrsinnige Wahrnehmung

1. Plädoyer für Erneuerung

2. Die Sinne ernstnehmen

2.1 Der katholische Blickwinkel

2.2 Die Sprache

2.3 Das Gehör

2.4 Die Berührung

2.5 Der Geruch

2.6 Mehrsinnlich und transrational

3. Fazit

B Das Vorbild Jesu

1. Der diskursive Ansatz

2. Ein lernender Jesus (Mk 7,24-30)

3. Die Wahrheit einer Frau (Mk 5,25-34)

4. Die Heilung eines Taubstummen (Mk 7,31-37)

5. Die Heilung eines Blinden (Mk 10,46-52)

6. Jesus im Haus des Pharisäers (Lk 7,36-50)

7. Fazit

C Der (inaktive) Schaltplan

1. Beschränkung

2. Blick auf jüdisches Denken

3. Prinzipien islamischer Rechtsfindung

4. Wie „ticken“ Katholiken?

4.1 Erinnerung: Tradition und Rezeption

4.2 Vorwegnahme: Eine weise Reform

5. Die „Bezeugungsinstanzen“ des Glaubens

5.1 Zeitbeschreibung

5.2 Ein weitreichender Ansatz:Melchior Cano

5.3 Reduzierung auf den Papst

5.4 Öffnung und Weitung: Vaticanum II

6. Das Hl. Spiel theologischer Erkenntnis

6.1 Die Hl. Schrift

6.2 Die Hl. Tradition

6.3 Das kirchliche Lehramt

6.4 Das Gewissen

6.5 Der Glaubenssinn

6.5 Die wissenschaftliche Theologie

7. Fazit: „Damit alles so bleibt…“

8. Nachtrag: Selbstverständnis aus aus der Tradition

Anmerkungen

Vorwort

Besonders die römisch-katholische Kirche, meine Kirche, scheint blind- und taub geworden zu sein für die Nöte und Sorgen, auch Interessen und Urteile vieler Menschen, wenn man die Austrittszahlen der letzten Jahre ansieht.2

Dieser Befund ist ungerecht, weil er das Engagement unzähliger Menschen, Bischöfe, Ordensleute, Priester, Diakone, pastoraler Mitarbeiter, Religionslehrerinnen und Religionslehrer nicht nur in der Seelsorge, der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Glauben, in den wichtigen und funktionierenden Einrichtungen der sozialen Dienste (Caritas, Sozialdienst katholischer Frauen, Männerseelsorge, etc.) entwertet.

Dieser Befund trifft zu, weil die Strukturen der Glaubens- und Wissensvermittlung, der klassischen Hilfsangebote den Bedürfnissen vieler sich verabschiedender Menschen nicht entsprechen. Sie trugen und tragen zu einem bis zur Aufdeckung des Missbrauchsskandals eher stillen, danach lauten Auszug aus der Kirche bei. Die „Entfremdung“, die Ludwig Feuerbach im 19. Jahrhundert im Verhältnis zwischen Denken und Glauben konstatiert und den Glauben als „Projektion“ entlarvt zu haben meint, zeigt sich nun im 21. Jahrhundert in einem noch vor Jahrzehnten unmöglich gehaltenen Glaubwürdigkeitsverlust kirchlichen Handelns. Der massenhafte Mitglieder-Exodus aus den Großkirchen ist Symptom dieses Autoritätsverlustes.3 Ihr geht ein Funktionsverlust in der Vermittlung zentraler christlicher Handlungen voraus, der seine Ursache keineswegs allein im individuellen theologischen Versagen oder pastoralen Ungenügen hat, sondern – das ist meine These – in der „Blindheit“ gegenüber den Lebens- und Ordnungsstrukturen der eigenen Tradition. Eine angstgeprägte Verweigerungshaltung gegenüber dem Denken, Fühlen und Wollen vieler Menschen im Verbund mit einer festzustellenden Unfähigkeit, das Gut des katholischen Glaubens in die Nähe der Empfindung des „Wahren, Guten und Schönen“ zu bringen, ergibt sich aus dem unreflektierten Festhalten an Sprach- und Kommunikationsstilen vergangener Jahrhunderte. Unaufgeklärt ist diese, insofern sie die in der eigenen Tradition offen liegenden Prinzipien nicht angemessen zur Geltung bringt. Diese Geringschätzung der eigenen theologischen Möglichkeiten zeigt sich in jedem Bereich, der für kirchliches Handeln entscheidend ist, z.B. auch in der Gottesdienstgestaltung, in der die Anliegen vieler Glaubender nicht (angemessen) repräsentiert werden. Lieb- und geistlos ritualisierte Gottesdienste, die banale psychische Selbsteinsichten verbreiten oder biblische Texte ohne ihren geschichtlichen, eschatologischen Hintergrund in die Gegenwart der Zuhörer stellen, hinterlassen einen bitteren – oftmals lebensfeindlichen Nachgeschmack: Nietzsches – durchaus mehrsinniger, dem „tollen Menschen“ in den Mund gelegter - Abgesang kann einem in den Sinn kommen: „Was sind diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?“ (Die fröhliche Wissenschaft, Nr. 125).

Wenn aufgeschlossene Menschen die Kirchen als Wege und Orte, auf denen sie vorankommen und Halt finden könnten, verlassen, dann liegt dies vorrangig nicht in einer unpassenden, eben kirchlicher Tradition entfremdeten Haltung, sondern einer Angststörung, einer Neurose, einer verengenden Verliebtheit in die Vergangenheit seitens der die Kirche repräsentierenden Menschen, zumeist Männer. Die „Naherwartung“ heute lebender Menschen gerät aus dem Blick.

Sie – wie etwa den Prozess der Kanonbildung - zu erwähnen, würde die Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Geschichtlichkeit“, d.h. der Veränderung in Ihrer Interpretation zur Folge haben. Die Folgen dieser narzisstischen Missachtung der Texte sind für die Kirche(n) katastrophal. Umgekehrt: Wo diese innere Hemmung zur Veränderung aufgehoben ist und die Bereitschaft zur „Erklärung“ vorhanden ist, wird der Herzschlag Gottes beim Einzelnen, wie in der Gemeinschaft spürbar.

Im Bereich gesellschaftlichen und staatlichen Handelns kann man eine Analogie zur Missachtung der Geschichtlichkeit im kirchlichen Raum nachvollziehen.

„Wenn die Autobahn, z.B. aufgrund des Straßenzustandes, unbefahrbarer Brücken, versäumter Maßnahmen, etc. blockiert ist, nutzen und verstopfen die Verkehrsteilnehmer die Umgehungsstraßen.“

Am besten wäre es, wenn es zu einer „Verkehrswende“ mit neuen, intelligenten und menschenfreundlichen Antworten auf das Bewegungsbedürfnis der Menschen kommen würde. Das wird jedoch dauerhaft nicht mit einem Billigticket gelingen. Ein gutes Angebot kostet: quantitativ und qualitativ. Das Bedürfnis der Menschen trifft auf eine veraltete, unterfinanzierte Bahnstruktur. Die Bahn in „vollen Zügen“ auf dem Stehplatz wird niemand auf Dauer mit Begeisterung benutzen.

Wie es im Verkehrsbereich viele gegensätzliche, teilweise aus der psychischen Veranlagung stammende (z.B. die Liebe der Deutschen zum Auto) Haltungen gibt, so finden sich auch innerhalb der katholischen Kirche unterschiedliche Haltungen, die zu Spannungen führen. Diskussionen um die Stellung des päpstlichen und bischöflichen Lehramts, die Anfrage nach einer stärker synodal verfassten Kirche, die Öffnung aller kirchlicher Ämter für Frauen und Männer, überhaupt die Bestimmung dessen, was „Laien“ in der Kirche sind, usw. stellen bisherige „Lebensabläufe“ in Frage und rufen eine Verhärtung im Diskurs hervor, die eine notwendige Erneuerung verhindert. Jede Veränderungsbemühung scheint unter den Verdacht der Aufgabe der tradierten „Wahrheit“ zu fallen. Die Versuchung zum Fundamentalismus, zur Abschottung stellt sich. Anonyme Schreiben, verkürzte Zitationen werden in die Öffentlichkeit gebracht, um der vermeintlich „anderen Seite“ zu schaden. Und am Ende entscheidet nicht das bessere Argument, sondern die angemaßte Autorität. Religion als „Projektion“ (Feuerbach), „Illusion“ (Freud), als „Krankheit“, vielleicht sogar zum Tode (Kierkegaard), wenn Veränderung unmöglich ist?

Wieder andere drohen der „Kirche“ mit ihrer Kündigung und vollziehen diese auch, wenn es nicht schnell genug in ihrem Sinne vorwärts geht. Ihr Blick – bei aller Unterstützung für die notwendige Reform – richtet sich nach „Vorne“, aber vielleicht nicht nach „oben“. Beide Richtungen sind notwendig. Jedenfalls ist auch diese Haltung ein Alarmzeichen für fehlende Kommunikation. „Austrittsschreiben“ kommen zu spät. Einen guten Weg muss sicher jeder selbst in Freiheit gehen. Die Kirche ist kein Laufband. Wäre es so, hätte man sich örtlich“ und „zeitlich“ verändert, bliebe aber in der Selbstzuwendung allein. Auch an die Bewahrung vor dieser Versuchung sollte gedacht werden: „Religion“ ist kein ausschließlicher „Wertelieferant“, kein Ersatz für eine nichtfunktionierende „UNO“.

Wenn Autoritäten versagen, bleibt die Selbstvergewisserung dessen, was "katholisch“ vor allem ist: eine „Qualität“, eine „Haltung“ (Habitus), eine Einstellung zu den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Die folgenden Seiten gleichen einem „inneren Monolog“, sind „selbstreferentiell“ und in Hinsicht auf die theologischen Voraussetzungen äußerst verkürzt. Inhaltlich wird nicht auf die unterschiedlichen Verhältnisbestimmungen von Religion und Gesellschaft unter den Stichworten Säkularisierung, „Markttheorie“ oder „Transformation“4 eingegangen Diese können Gegenstand einer soziologischen oder fundamentaltheologischen Betrachtung sein. Vielmehr möchte ich im Hinblick auf die Gestalt Jesu auf die Verletzlichkeit der Existenz des Einzelnen und ihre fehlende theologische Verortung als einen der Gründe für den Akzeptanzverlust der kirchlichen Erzählung aufmerksam machen. Als Konsequenz der Auseinandersetzung mit der Antike, die in vielerlei Hinsicht nicht nur Übernahme, sondern auch Distanzierung bedeutete, ging im europäischen Christentum das Bewusstsein der Tragik menschlicher Existenz verloren, obwohl sie in den Begegnungsgeschichten Jesu meistens die Grundanlage der Textstelle darstellt.

In einem ersten Teil (A) nehme ich nach einem Plädoyer für Neuorientierung die Wahrnehmungsmöglichkeiten, das katholische Sensorium in den Blick. Die Zuwendung zu den Sinnen innerhalb der Kirche kann das geschwundene Interesse in einer säkularisierten, aber nicht religionsfeindlichen Welt, nicht ausgleichen, stellt aber einen Anknüpfungspunkt für sinnoffene Menschen dar. In einem zweiten Teil (B) möchte ich an wenigen, ausgewählten Heilungserzählungen Jesu vor allem aus dem Markus-Evangelium zeigen, wie stark Jesus selbst sinnlich handelte und von diesen erstrangigen, oft tragischen, Bedürfnissen seiner Mitmenschen bewegt war. Er identifizierte sich mit ihnen, half Menschen aus ihren Ängsten. Der dritte Teil (C) geht der Frage nach, wie sich Katholiken über ihren Glauben Gewissheit verschaffen können, ohne in Fundamentalismus oder Weltflucht zu verfallen.

Ein Blick auf Prinzipien der Glaubensvergewisserung im Judentum und im Islam zeigt, dass diese Bemühung keine typisch katholische Aufgabe ist, sondern zu den Grundbedingungen für eine funktionierende Religionsgemeinschaft gehört.

Jeder Glaube benötigt Selbstkritik als Selbstvergewisserung. Das schon immer spannungsreiche Verhältnis von Tradition und Rezeption, die Tatsächlichkeit von Veränderung in der Interpretation im kirchlichen Raum wird in wenigen Sätzen angedeutet, ein weiser Reformansatz Bernhard von Clairvaux skizziert. Die Vielfalt geschichtlicher Einflüsse betont die Notwendigkeit eines schlüssigen, dynamischen „Schaltplans“ theologischer Erkenntnis. Die Anwendung der Prinzipien theologischer Erkenntnis in der Gegenüberstellung von Vergangenheit und Zukunft, Lehramtspositivismus versus Synodalität ist – so meine Schlussfolgerung - die systemische Grundlage, die den innerkirchlichen Erneuerungsprozess stabilisiert und Glaub-würdigkeit nach außen zurückgewinnt. Der katholischen Kirche und ihren Mitgliedern wird ein lebensfreundlicher, nachhaltiger, nachvollziehbarer, „weiser“ Weg aufzeigt.

Der Wunsch nach „Verständnis“ und „Erklärbarkeit“ dieser Lebensoption existiert von Anbeginn an (vgl. 1 Petr 3,15), kommt aber nur zaghaft, „einäugig“ – sieht man von den sog. Gottesaufweisen und dem Beispiel der Heiligen ab - im innerkirchlichen Leben zur Anwendung. Die „Kirche mit den beiden Augen“, hält sich noch ein Auge verschlossen. Dass ich mit zwei Augen besser sehen kann, auch als Brillenträger, ist vielen nicht bewusst oder wird aus einer inneren Hemmung heraus nicht vollzogen: Sie hat ihre tiefste Wurzel in der Angst vor Veränderung. Viele Amtsträger gleichen den Männern, die erst ins Wasser gehen wollen, wenn sie schwimmen können. Sie sind die „Trockenkursler des Lebens“.5 Petrus dachte vermutlich nicht an seinen Schwimmkurs (falls er überhaupt schwimmen konnte), als der dem Ruf „Komm!“(Mt 14,29) auf das Wasser des Sees Genesareth folgte. Der Sehnsucht nach Gott, die dem Ruf Gottes entspricht, mit allen Sinnen zu folgen, hält geistig lebendig und beseitigt die Angst. Verirrungen in Seiten- und Holzwegen bewahren nicht vor der Erkenntnis: Wir sind keine einsamen Zyklopen (Einäugige), die in einer Höhle leben, sondern in einer Welt, in der zwischen Glaube und Unglaube nicht mehr unterschieden wird.

Ein neuer Spürsinn für das Wesentliche ist gefragt. Navigationshilfen für das Schiff meines Lebens. So ist der letzte Teil ein Plädoyer für die Aktivierung und Freilegung einer schon bekannten Struktur. „Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist Dies oder Das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein.“ (Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften)6.

Katholiken müssen nichts er-, sondern nur wiederfinden, was Ihrer Zeit zugrunde liegt. Der Indikativ der Liebe Gottes regiert den Konjunktiv menschlicher Moralität. Ohne Phantasie, dass die gegenwärtige – in vielen Bereichen lieblose - Situation auch anders sein könnte, bleibt der Impuls Gottes im Dunkel selbstgemachter Moralität stecken: „könnte, sollte oder müsste, aber ist nicht!“

A. Mehrsinnige Wahrnehmung

1. Plädoyer für eine Erneuerung

„Gott ist für den heutigen Atheisten eine sinnlose Vorgabe, also keine Wirklichkeit. Von Gott zu reden ist desgleichen sinnlos. Von einer Kirche, die sich auf ihn beruft, gilt selbstredend das Nämliche.“7 Der Dogmatiker Wolfgang Beinert, dessen Veröffentlichungen den Wandel des Denkens und Empfindens im Umfeld der Katholischen Kirche der letzten 70 Jahre umfänglich beschreiben, stellt eine drastische Veränderung in der Einstellung gegenüber der christlichen Lebensoption fest. Die säkulare Gesellschaft stillt ihr Transzendenzbedürfnis aus der Vielfalt anderer Weltanschauungssysteme heraus, bleibt aber noch im Denk- und Erlebnisfeld christlicher Traditionen auf der Suche nach Sinn. In den Gemeinden und dem immer noch von vielen Kindern- und Jugendlichen besuchten Religionsunterricht zeichnete sich – so der Theologe - über Generationen hinweg eine Situation ab, die man weder mit dem Begriff „Wandel“ von Einstellungen beschönigen noch mit dem einfachen Wort des „Glaubensverlustes“ erklären sollte.8 Aussagen, die auf eine tieferliegende Orientierungskrise zumindest europäischer Gesellschaften hindeuten, aber zunächst offenlassen, worin die Verantwortung der Kirchen selbst liegt.

Lange Zeit herrscht(e) innerhalb der Führung der Katholischen Kirche eine Art „Schockstarre“ vor, ausgelöst durch gesellschaftliche Umbrüche, Erschütterungen und dem vermeintlichen Dilemma jeder Verkündigung: Dem unbeugsamen Festhalten am Wortlaut der Botschaft und der Notwendigkeit und Verpflichtung, diese Botschaft in Raum und Zeit in einem Sinnhorizont zu formulieren und Räume der Verständigung über Gott und den Mitmenschen bereitzustellen („Theotope“). Ein einseitiger in die Vergangenheit (als mutmaßlich sicherem, weil „toten“ Lebensraum) gerichteter geschichtlicher Traditionalismus in Abwehrstellung zu jeder Neuerung steht bis heute eine der Gegenwart oft unkritisch zugewandten – vermeintlich in die „Zukunft“ gerichteten „Aufbruchstimmung“ gegenüber. Möglicherweise steht auch hierbei eine Form der Angst vor der Übernahme von Verantwortung für die eigene Geschichte und die Geschichte der Glaubensgemeinschaft, der man bisher angehörte, als Symptom einer allgemeinen Bindungsunfähigkeit als Ursache fest.

Dabei befinden sich „Religion und Religiosität“ als institutionelle Vorgabe und als pluraler subjektiver Aneignungsakt – trotz der Unmöglichkeit das Bedürfnis danach zu ersticken – auf dünnem Eis, das die einmal psychische Struktur vieler Kirchenleitender widerspiegelt: „Festhalten um jeden Preis an dem vermeintlich Bewährten und abwarten, bis die Stürme der Zeit und der Veränderungen sich gelegt haben.“ Eine oft missverstandene apokalyptische Grundhaltung (vgl. Röm 5,3-4; Offb 2,2), die den Ursache-Wirkungszusammenhang auch in den Kirchen missachtet und am Anspruch Jesu vorbei geht, ebenso wie die Flucht in die kirchliche Utopie des „Sofort“ und „Jetzt“.

Die Aufdeckung struktureller und persönlicher Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen im Umkreis kirchlicher Verantwortungsträger verschärft diese Polarisierung zwischen Beharren und Flucht in die Zukunft.

Theologisch jedenfalls wirkungslos, sogar schädlich sind die Versuche, in den alten Strukturen des 19. und 20. Jahrhunderts, die Botschaft Jesu argumentativ und persönlich glaubwürdig einer agnostischen, „digitalisierten“, im Grunde dennoch (noch) nicht religionsfeindlichen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu vermitteln.

Zum Verlust des dadurch mitverursachten Glaubenswissens kommt der Absturz in die höllische Einsamkeit der Unglaubwürdigkeit. „Den Himmel zum Sprechen bringen“ – dieses Bedürfnis vieler Menschen vor den Kirchentüren stillen überraschenderweise ausgerechnet Philosophen, die den Gedanken des „Todes Gottes“ in ihrer sprachlichen und gedanklichen Mehrdeutigkeit aufnahmen, wie z.B. Peter Sloterdijk.9 Auch thematisch entgleitet in der Gegenwart die Erzählung den damit eigentlich beauftragten, „ordinierten“ Erzählern.

Im Innenraum der Kirche muss man sich so mit dem theologischen Alphabet beschäftigen (Primärstufe) und die Fähigkeit neu entwickeln, die eigenen Überzeugungen im Blick auf das Denkvermögen der Außenstehenden zu formulieren (Sekundarstufe). Die binnenkirchlich verschmähte Didaktik („Wie sage ich etwas, damit es akzeptiert werden kann?“) gerät so wieder ins Zentrum. Heutige Katechese muss in vielen Bereichen am Nullpunkt beginnen.

Notwendige Reformen, Erweiterungen bedürfen in dieser Neu- und Grundorientierung somit einer Form von Gespräch, die sich der eigenen, sehr fragwürdigen, Voraussetzungen bewusst ist. Dazu muss jeder zunächst sehen und kann dann im Dialog aussprechen, was tatsächlich ist (Analyse). Ein dunkler Tiefpunkt – in der Geschichte des europäischen Christentums - scheint erreicht. Ist der blinde Fleck im eigenen Auge das Ende? Oder ist der tiefste Punkt der „Nacht“ auch der Beginn des neuen „Tages“; offenbart er die restlose Verwiesenheit auf das Geheimnis unseres Lebens? Das ist keineswegs sicher. Die Angst, die sich hier zeigt, kann produktiv sein.

Was ist also angesichts des o.g. Funktionsverlustes kirchlicher Pastoral zu tun? Im Blick auf die Rezipienten der christlichen Botschaft stehen Strukturen der Kirche in Frage. Ihre Aufgabe ist es, das Mysterion der Botschaft Jesu zu bewahren, in dem es in der Sprache der Hörer angemessen und auf neue Art erzählt wird. Die biblische Botschaft ist eine Geschichte des Heils. Damit ist sie von sich aus auch „mythisch“ und könnte auf ein großes Interesse stoßen. In vielen säkularisierten westlichen Ländern ist diese Erzählung in einer medial-mythisch überladenen Gesellschaft jedoch versandet. Um ihr Feuer zu entfachen, ist eine Reform nötig, die die existenziellen Ansprüche – die Tragik - des Evangeliums betont. „Sapere aude!“ – „Wage es Geschmack zu haben im Land der Faden!“ Das Evangelium ist die Aufklärung über den Geschmack des Lebens, das Gott schenkt. Eine Garantie für diese Entdeckung gibt es nicht. Es fehlen z.B. die Erzählerinnen und Erzähler, die den Zusammenhang zwischen Text und Leben herstellen können, weil sie um die Verletzlichkeit alles Lebenden wissen.

Bei allen „Narrativen“, die einen aufgeschlossenen Hörerkreis erreichen wollen, muss gelten: Vorrang der Botschaft vor der Vermittlung vor der Form. Die Botschaft darf nicht in der Didaktik der Erzähler aufgehen. Die innere Abstimmung und Beziehung zwischen Botschaft, Vermittlung und Form weckt erst das Interesse.

Der „unbekannte Gott“ (Apg 17,23) wohnt damals in Athen wie heute in Berlin in einer multiethnischen und ethisch pluralen Umwelt. Ihn vor dem Hintergrund einer vorgegebenen Tradition zu entdecken ist eine Aufgabe, die „didaktisch“ (für die Zuhörer in geeigneten Portionen), aber auch sozialphilosophisch dargestellt werden muss, z.B. in der Caritas.

Eine praktische Erfüllung dieser Gestaltungsaufgabe war über zeitliche Strecken hinweg ungenügend trotz des hervorragenden Einsatzes vieler Mitarbeiterinnen – und Mitarbeiter. Nach „Innen“ z.B. wurden die Prinzipien der Soziallehre nicht einmal im kirchlichen Arbeitsrecht angemessen berücksichtigt. Hierfür gibt es Gründe, die analysiert werden und in eine (auch innere) Reform münden müssen. Wie könnte diese aussehen?

Sozialprinzipien:

Personalität

Mensch als Individual- und Sozialwesen

Gen 1,27

Subsidiarität

Hilfe zur Selbsthilfe, wo nötig

Gal 6,2; Ex 18,12-26

Solidarität

„Einer für alle, alle für einen“

1 Joh 3,17; Phil 2,5-8

Nachhaltigkeit

Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen

Gen 1-2; Ps 8; Ps 104; Jes 11,1-9; Röm 8,20-22

Gemeinwohl

Wohlergehen, Heil für alle Menschen

Röm 12,5

Ü 1

Ü 2