9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

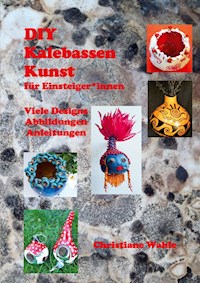

"KalebassenKunst" für Einsteiger*innen Dieses anschauliche, mit vielen Farbbildern versehene DIY-Buch erklärt dir genau, was du über die Verwandlung eines einfachen Flaschenkürbisses in eine kunstvolle Kalebasse wissen musst. Es zeigt dir alles über den Anbau, das Trocknen und das Säubern der Kürbisse. Dekorieren, Bemalen, Färben, Brennen, Gravieren und Versiegeln werden durch viele Beispiele veranschaulicht. Dieser erste Band soll eine Anleitung und Anregung für jeden Kunsthandwerk-Fan sein, der sich diesem vielseitigen, außergewöhnlichen Hobby zum ersten Mal hingeben möchte. Für absolute Anfänger*innen bestens geeignet! Vorsicht: Suchtgefahr!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 67

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Geschichte und Herkunft

Unterschiede und Anbau

Trocknen und Reinigen

Öffnen

Säubern des Inneren

Färben und Malen

Dekorieren, Muster übertragen

Einbrennen

Gravieren

Löcher, Stängel und Brüche reparieren

Das Kunstwerk „standhaft“ machen

Randverzierungen

Beispiele und Herstellungstipps

Muster, Vorlagen

Einführung

Immer auf der Suche nach frischen, kreativen Ideen und neuen Herausforderungen, stieß ich vor ein paar Jahren auf die Kalebassen-Kunst.

Zum ersten Mal kam ich 1984 in den USA mit dem inzwischen auch hier so populären „Kürbisschnitzen“ in Berührung. Bei meinem allerersten Schnitz-Wettbewerb gewann ich überaschenderweise sogleich eine Kürbis-Eiscreme-Torte für mein Werk… hmmm, ein süßer Erfolg - unvergessen!

Meine erste Begegnung mit Gefäßen aus jahrelang gealterten, hölzernen Kürbissen, den Kalebassen, hatte ich zur selben Zeit im 1000-Jahre-alten-Taos Pueblo in New Mexico, wo ich einen Indianer heiratete und fortan lebte. Die Pueblo-Indianer bewahren traditionell u.a. ihr Saatgut, getrocknete Beeren, Indianer-Mais, blaues Maismehl und Körperfarben in diesen Behältnissen auf.

Jahre später bestaunte ich – inzwischen nach Santa Fé gezogen – in Galerien wahre Kunstwerke, die nicht einmal als Kalebassen erkennbar waren. Der Künstler war ein Native American aus New Mexico.

Damals war ich noch derart mit meiner Arbeit an der Santa-Fé-Opera, sowie meiner eigenen Herstellung perlenbestickter Lederjacken beschäftigt, sodass kein Raum für neue kreative Ideen blieb und ich mich nicht weiter damit befasste.

Dreißig Jahre später, zurück in meiner Heimat Deutschland und auf der Suche nach einer neuen Kunstidee, einem neuen Ausdrucksmedium, stach mir erneut das Glanzstück eines Kalebassen-Genies ins Auge. Mir war sofort klar: genau das ist mein Ding! Da kann ich mein ganzes Herzblut hineingeben. Keine flachen Leinwände bemalen, wie unzählige andere Künstler*innen es bereits tun, sondern ein ungewöhnliches Stück Natur bearbeiten, mit Farben, Materialien von Wald und Feld und allem, was einem in die Finger kommt. Dinge verwenden, die sich in Kästchen und Schubladen angesammelt hatten oder draußen finden lassen. Eine Kunstrichtung ohne großen Platzbedarf oder hohen finanziellen Aufwand. Mit ein wenig Vorstellungskraft, kann jedermann kunstvolle Kalebassen zaubern! Es gibt unendliche Möglichkeiten. Und das Beste an allem ist: DU KANNST NICHTS FALSCH MACHEN!

Geschichte und Herkunft

Der Flaschenkürbis wurde schon oft als eines der großartigsten Geschenke der Natur beschrieben. Deshalb ist es auch verwunderlich, wie wenig heute im Allgemeinen über die Herkunft dieser Kürbisfamilie bekannt ist. Neben dem Tabak ist der Flaschenkürbis die älteste Kulturpflanze der Erde. Jede Population ist schon einmal mit Kalebassen, den getrockneten Flaschenkürbissen, in Berührung gekommen. Wenn sie in damals auch noch nicht in allen Ländern angebaut wurden, so handelte man doch seit frühester Zeit mit ihnen.

Ursprünglich stammen die hartschaligen Flaschenkürbisse (Lagenaria siceraria) aus dem südlichen Afrika, von wo aus sie vor zigtausenden von Jahren nach Europa und Amerika gelangten. Lange bevor Körbe oder Töpfereigefäße ihrem Zweck dienten, sind Kalebassen genutzt worden, teilweise mit Geflecht oder Gewebe umhüllt, das als Handgriff oder zum Schutz diente. Zweifellos verwendete man zugleich die Samen als Nahrung, da sie sehr protein- und ölhaltig sind. Aus den Wurzeln und Pflanzenteilen stellte man Medizin her. Das Kürbisfleisch ist essbar und wird in manchen Ländern noch heute als Sommergemüse zubereitet. Bei uns in Deutschland ist der Hokkaido jedoch beliebter, da er schmackhafter und leichter zu verarbeiten ist.

Amerikanische Ureinwohner benutzen Kalebassen noch immer als Trink-, Schöpf- und Aufbewahrungsgefäße, Schamanen und Medizinmänner als Rasseln und Altarbehältnisse für heilige Relikte.

Auf Hawaii werden IPU (=„Melone“ – IPU HEKE sind zwei zusammengefügte Kalebassen) bis heute zum Trommeln oder als ULI ULI (gefiederte Rasseln) bei Hula-Zeremonien gebraucht. Ebenso mischen die Insulaner POI in riesigen Kalebassen, in denen der Brei aus Taro-Wurzeln wochenlang gärt. Im Pacific gibt es Masken und Nasenflöten. Für Maori waren Kalebassen als Handelsware, sowie als Speise- und Wasserbehälter auf ihren langen Ozeanreisen absolut notwendig. Salz, Honig, Eier und Ziegenbutter wurden darin gesammelt und aufbewahrt. Die Neuseeländer konservierten das Fleisch von Vögeln und Ratten in ihrem eigenen Fett in Kalebassen und lagerten es darin für besondere Anlässe. Nachweislich hat man in Kalebassen sogar gekocht und gebacken, indem man kochend-heiße Steine in sie hineinplatzierte. Japaner gebrauchten kleine Hartschalen-Kürbisse als Sake-Flaschen, Afrikaner und Amerikaner als Baby-Flaschen. Körperöle, Medizin, Samen, Köder und Schießpulver wurden von Siedlern in kleinen Flaschenkürbissen aufbewahrt. In Neuguinea dienten sie kurioserweise als Penisfutteral. Sogar Hüte trug man in Afrika, Süd-Amerika, Mexiko und China aus diesem hölzernen Material. Aus ihm fertigt man in der Türkei, Ungarn, Russland und Polen bis heute noch Lampen.

In ägyptischen Pyramiden, in Thailand, in Höhlen der Anden von Peru, sowie in Höhlen in Mexiko entdeckten Archäologen diese uralten hölzernen Gefäße. In Afrika entstanden Masken und rituelle Figuren (Voodoo) daraus.

Vielfach wurden Kalebassen bereits zu früher Zeit nicht nur als Nutzungsobjekte verwendet, sondern dienten ebenso als reichlich verzierte Leinwände. Sie bildeten kulturelle Ereignisse und geschichtliche Aufzeichnungen ab. Mit glühenden Messern eingeritzt, mit Asche und Kreide eingerieben oder mit Muschelsplittern dekoriert. Chinesen kratzten mit Nadeln meist Naturszenen und Tiere in die Holzkörper und zeichneten die Rillen mit Tinte vorsichtig nach. Natur und Kunst wurden somit auf erstaunliche Weise verbunden.

Verschiedene Musikinstrumente, wie Flöten, Pfeifen und Trommeln, dazu Werkzeuge, Vogelhäuser, Trichter und Schalen werden heutzutage weiterhin aus Kalebassen gefertigt.

In feuchter Erde zerfallen Flaschenkürbisse schnell. Wenn sie aber getrocknet sind, selbst bei Wind und Wetter auf dem Acker liegen bleiben und dabei austrocknen, halten sie bis in alle Ewigkeit.

Flaschenkürbisse gehören zur Familie der Kürbisse, Gurken, Luffa (Schwämme), Squash, Zucchini und Melonen.

Unterschiede und Anbau

Zierkürbisse, die man im Herbst in vielfältigen, prächtigen Farben, in allen Größen und mit interessanten Oberflächen in den Lebensmittel- und Blumenläden kaufen kann, sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Sie erreichen ein Farbspektrum von weißlich, golden, leuchtend-orange bis hin zu grün-gemustert. Sie sind gestreift, gefleckt, gekrönt oder mit Warzen bedeckt… dabei leider oft mit einem Schutzfilm überzogen, sodass ihre Poren verstopft sind. Dadurch können sie nicht ausdorren, und die dicke innere Fleischschicht verwest. Sind sie jedoch unbehandelt, kann man auch sie langsam austrocknen lassen. Es dauert etwas länger, und die schönen Farben schwinden. Sie sind weniger als „Leinwände“ zu gebrauchen, so wie sie die glatten Hartschalen-Kürbisse zur Verfügung stellen. Doch könnte man Teile von ihnen in das eigene Kunstwerk integrieren.

Folglich bleiben wir erstmal bei unseren Flaschenkürbissen.

Der Name Kalebasse stammt von dem französischen „calebasse“ und dem spanischen Wort „calabaza“ ab. Wie schon zuvor erwähnt, ist die lateinische Bezeichnung „Lagenaria siceraria“. Das Äußere dieser Hartschalen-Kürbisse hat nach der Reifung eine Grüntönung: von dunkel- über hellgrün bis hin zu cremig-weiß, mit interessanten Mustervariationen aus Streifen oder gesprenkelten Flecken. Das Wundervollste an ihnen aber ist, dass sich während des Wachstums ganz individuelle Größen und Gestalten bilden. Da treten runde Formen mit oder ohne Hals zum Vorschein, manche haben zwei Birnen übereinander. Es gibt gerade, flaschenförmige, aber ebenso häufig lange oder gewundene Exemplare.

Wer einen Garten oder ein kleines Stück Land zur Verfügung hat, kann seine eigenen Flaschenkürbisse anbauen. Selbst ein Bottich reicht aus für das Experiment. Ich ziehe sie sogar in einem Hochbeet auf dem Balkon auf, um den Pflanzen beim Heranwachsen zuzusehen. Allzu eng darf es allerdings nicht sein. Die Pflanzen benötigen reichlich Platz und vor allem viel Sonne.

Jeweils zwei bis drei Samen werden im April/Mai mit einem halben Meter Abstand leicht unter ein Gemisch aus Blumen- und Tonerde geharkt und gegossen. Dazu sollte man am Anfang gut düngen.

Du kannst Samen auch im Haus vorziehen und nach den Eisheiligen an ihrem Bestimmungsort einsetzen. Wenn du sie für 24 Stunden in eine Schale mit lauwarmem Wasser legst, bekommen sie bereits Triebe.

Samen findest du im Internet, oder noch besser: du verwendest das Saatgut aus deinen bereits getrockneten Kürbissen.

Es dauert etwa zwei Monate, bis sich ein gesundes Wurzelsystem gebildet hat, sich junge Pflanzen zeigen und Blätter bilden. Nun kannst du die Pflanzen ausdünnen, wo sie zu eng beieinander stehen. Zweimal in der Woche gießen, genügt ab jetzt.

Nach ca. vier Wochen, wenn die Reben blühen, zeigen sich weiße papiertaschentuch-ähnliche Blüten – allerdings nur nachts und in den frühen Morgenstunden. Danach ist der Zauber vorbei und sie schrumpeln zusammen.