14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Michael Fischer

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Von Rückschlägen, Siegen und dem Mut, nie aufzugeben

Knallhartes Training, große Hallen, die sich beim Kampf in brodelnde Kessel verwandeln, brutale Kicks – was bewegt eine junge Frau dazu, sich ausgerechnet im Kampfsport zu beweisen? Marie Lang hat sich dieser Herausforderung gestellt. Sie holte zwanzig Weltmeistertitel und brach Rekorde. Doch was war der Preis für den Erfolg? Und wie blickt sie heute auf diese intensiven und entbehrungsreichen Jahre zurück?

Die Rekord-Meisterin im Kickboxen schreibt in ihrem Buch erstmals darüber, wie sie es geschafft hat, an die Spitze zu kommen. Was sie gestärkt hat. Welche Hindernisse sie überwinden musste, und dass sie nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb ihre Fights zu kämpfen hatte: Gegen Angstzustände, Depressionen und Sexismus. Und was sie daraus für‘s Leben lernte.

Marie Lang ist Inspiration und Vorbild für alle, die ihre Träume verwirklichen UND Erfolg haben wollen. KAMPFGEIST ist mehr als eine Sportbiografie – es ist ein Buch über mentale Stärke, Selbstzweifel und den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Marie Lang

mit Maximilian Reich

Kampfgeist

Durchboxen lohnt sich - im Ring und im Leben

Impressum

Alle in diesem Buch veröffentlichten Aussagen und Ratschläge wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden, ebenso ist die Haftung der Autorin bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

Für die Inhalte der in dieser Publikation enthaltenen Links auf die Webseiten Dritter übernehmen wir keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Ereignisse in diesem Buch sind größtenteils so geschehen wie hier wiedergegeben. Für den dramatischen Effekt und aus Gründen des Personenschutzes sind jedoch einige Namen und Ereignisse so verfremdet worden, dass die darin handelnden Personen nicht erkennbar sind.

Bei der Verwendung im Unterricht ist auf dieses Buch hinzuweisen.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

EMF ist eine Marke der Edition Michael Fischer

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an

Edition Michael Fischer GmbH

Kistlerhofstr. 70

81379 München

1. Auflage

Originalausgabe

© 2025 Edition Michael Fischer GmbH, Donnersbergstr. 7, 86859 Igling

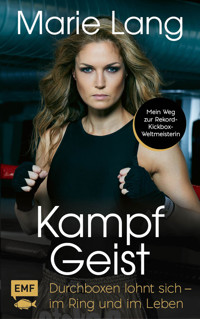

Covergestaltung: Luca Feigs

Coverfoto: © Michael Wilfling

Redaktion: Daniela Jarzynka

Layout und Satz: Luca Feigs

Herstellung: Azra Ocak

ISBN 978-3-7459-2957-7

www.emf-verlag.de

Inhalt

Vorwort

1. KapitelJapanische Wachhunde

2. KapitelReady to rumble

3. KapitelUnentschieden

4. KapitelFight vs. Fashion

5. KapitelKämpferin in Probezeit

6. KapitelStimmen im Kopf

7. KapitelAch du dickes Ei!

8. KapitelTrockenübung

9. KapitelEuropameisterin – schon wieder

10. KapitelWer ist der Champ? Ich!

11. KapitelDas Hochstapler-Syndrom

12. KapitelDer Engel mit der Eisenfaust

13. KapitelDer Anfang vom Ende

14. Kapitel Corona

15. Kapitel Ein Hoch auf Niederlage

16. Kapitel Ein neuer Anfang

Danke!

Vorwort

Ein Buch schreiben? Ich? Als ein Freund vorschlug, ich solle meine Geschichte doch aufschreiben, musste ich erst mal laut lachen. So absurd war der Gedanke. Ich hab ja schon Probleme, Geburtstagskarten zu formulieren. Andererseits: Ich hatte kurz zuvor angefangen, als Speakerin Vorträge zu halten, und merkte dabei, dass ich Menschen mit meiner Lebensgeschichte tatsächlich inspirieren kann. Es wäre doch großartig, wenn ich mit einem Buch noch mehr von ihnen erreichen könnte. Und mal ehrlich: Wann habe ich mich je vor einer Herausforderung gedrückt? Während meiner ganzen Profilaufbahn überwand ich auf meinem Weg nach oben immer wieder Hürden. Und wenn ich eine Sache dabei gelernt habe, dann das: Mit dem richtigen Kampfgeist kann man alles schaffen.

Ich war nicht immer diese toughe Kickboxerin, die ihr hier auf dem Buchcover seht. Im Gegenteil. Als Teenager war ich schüchtern, und als ich das erste Mal Boxhandschuhe trug, schlug ich unkontrolliert um mich. Trotzdem wurde ich später Weltmeisterin im Kickboxen. Rekord-Weltmeisterin sogar. Warum? Weil ich nicht aufgehört habe, wenn es schwer wurde. Weil ich nach jedem Sturz wieder aufgestanden bin. Ich habe gelernt, dass Tiefpunkte kein Ende sind, sondern der Anfang von etwas Neuem sein können. Der Unterschied zwischen Champions und allen anderen ist nicht nur das Talent, sondern auch die innere Einstellung. Manchmal braucht es nur einen einzigen Gedanken, der dich aus dem Loch zieht. Einen kleinen Satz, eine Erinnerung, ein Ziel am Horizont. Oder vielleicht ein Buch wie dieses.

Mit meiner Geschichte möchte ich dir Mut machen, deinen eigenen Weg zu gehen und dich nicht davon abbringen zu lassen. Er wird dich sehr wahrscheinlich nicht gleich morgen ans Ziel führen. Aber das macht nichts. Ich bin auch nicht über Nacht Weltmeisterin geworden. Es reicht schon, wenn du immer nur einen Schritt vor den anderen setzt. Ich erzähle dir in diesem Buch von meinen Höhen und meinen Tiefpunkten. Meinen Siegen – aber auch meinen Niederlagen. Weil beides dazugehört. Und weil vielleicht genau du gerade jemanden brauchst, der dir sagt: Du schaffst das. Vielleicht nicht heute, aber bald. Es geht um Motivation, ums Dranbleiben, um Rückschläge, Comebacks, Kampfgeist – und warum sich durchboxen lohnt: im Ring und im Leben.

Bereit? Dann schnür dir die Handschuhe. Oder zieh die Laufschuhe an. Oder setz dich einfach nur mit einer Tasse Tee hin – und fang an zu lesen. Vielleicht findest du in meiner Geschichte ja auch ein bisschen von dir selbst wieder. Also, Ring frei …

1. Kapitel

Japanische Wachhunde

In zehn Sekunden ist meine Karriere vorbei. Meine Arme sind schwer. Mein angeschwollenes Auge pocht, und meine Lunge fühlt sich an wie eine zusammengedrückte Safttüte, auf die irgendjemand draufgesprungen ist. Da ist überhaupt keine Luft mehr drin. Aber ich will mich nicht kampflos von dieser Bühne verabschieden. Noch acht Sekunden. Ich peitsche meine Führhand ein weiteres Mal nach vorne. Der Kampf mit den Händen war über all die Jahre hinweg, die ich diesen Sport schon ausübe, immer meine Stärke. Diesmal verfehle ich allerdings meine Gegnerin. Sie duckt sich und setzt sofort den Konter, der gegen meine Deckung prallt. Es ist jetzt ein offener Schlagabtausch. Schwer zu sagen, wen die Punktrichter vorne sehen. Das Ergebnis wird auf jeden Fall knapp ausfallen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen auf den Rängen rufen meinen Namen. „Marie!“, hallt es ein letztes Mal durch die Halle. Dann ertönt der Gong. Der Kampf ist vorbei. Das war’s mit meiner Karriere.

Am 1. Juli 2022 bestritt ich nach neun Profi-Jahren gegen Kelly Danioko meinen letzten Kampf. Ich gewann zwanzig WM-Titel in drei Gewichtsklassen und zwei Kickbox-Disziplinen. Es war eine großartige Karriere. Ich habe mehr erreicht, als ich mich je zu träumen traute. In dem Moment war ich jedoch einfach nur froh, dass es vorbei war. Wer hätte gedacht, dass ich an diesem Sport mal die Lust verlieren könnte.

Neunzehn Jahre zuvor war ich völlig verrückt nach dem Kickboxen. Ich war geradezu besessen davon. Obwohl ich längst noch nicht die Beste der Welt darin war. Oder wenigstens die Beste in meiner Kickbox-Schule. Ehrlich gesagt war ich nicht mal die Beste in meinem Freundeskreis.

Aber der Reihe nach: Bevor ich mich dazu entschied, mich hauptberuflich treten zu lassen, spielte ich zusammen mit zwei Freundinnen ganz brav in einem Verein Tischtennis. Mit dem Schläger im Rucksack schwang ich mich an zwei oder drei Abenden pro Woche auf mein Fahrrad und radelte zur Grundschulturnhalle, wo wir Training hatten. Ich mochte das Gemeinschaftsgefühl. Sich regelmäßig mit seinen Freundinnen außerhalb der Schule zu treffen und zusammen etwas zu unternehmen. Auf dem Heimweg nach dem Training standen wir meistens noch lange an der Kreuzung, bevor sich unsere Wege dort trennten, und quatschten über Jungs und die Schule, bis irgendwann eine von uns auf die Uhr guckte und feststellte, dass es bereits halb acht war. Das war der Zeitpunkt, an dem wir alle schnell auf die Sättel sprangen und nach Hause fuhren, weil „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ im Fernsehen anfing. Ich war sogar richtig gut im Tischtennis. Ich gewann zwar keine Weltmeisterschaft, doch immerhin die Lippische Meisterschaft und ein paar regionale Pokale. Dass ich Linkshänderin bin, bereitete meinen Gegnerinnen wohl schon damals Probleme. Mit dem Übertritt aufs Gymnasium flachte die Leidenschaft für das Tischtennis dann allmählich ab, und ich trieb eine ganze Weile gar keinen Sport mehr.

In einer Schulpause im Jahr 2003 saß ich mit meiner damaligen besten Freundin Judith zusammen und sprach mit ihr darüber, wie schade das sei und wie sehr mir das Community-Leben im Sportverein fehlte. Judith hatte früher Triathlon gemacht und war derselben Meinung. Wir wollten wieder eine Sportart ausüben. Welche das sein könnte, wussten wir allerdings nicht. Keine von uns reizte der Gedanke, zum Tischtennis oder Triathlon zurückzukehren.

Ein paar Tage später sah Judith zufälligerweise einen Bericht über Kickboxen im Fernsehen und fand heraus, dass es bei uns in der Stadt sogar eine Kickbox-Schule gab. Nur ein paar Straßen von meinem Zuhause entfernt befand sich die „Sportschule Tosa Inu“ in Lemgo, benannt nach einer japanischen Hunderasse. Nach ihrer Gründung im Jahr 2000 trainierten dort am Anfang überwiegend Schwergewichtler, die oft als Türsteher arbeiteten. Tosa Inus werden in Japan häufig auch als Wachhunde eingesetzt, weshalb man wohl der Meinung war, der Name würde ganz gut passen.

All das wussten Judith und ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Es war uns auch völlig egal, was es mit dem Namen auf sich hatte. Uns interessierte bloß, dass die Kickbox-Schule bequem mit dem Fahrrad zu erreichen war. Ein Glücksfall, den wir kaum glauben konnten. Immerhin hat Lemgo gerade mal 45.000 Einwohner. Mittlerweile bietet jedes Fitnessstudio Kickbox-Kurse an, aber damals fristete die Sportart noch ein Nischendasein, ähnlich wie heute vielleicht Schachboxen. Wie hoch war also die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgerechnet bei uns ums Eck eine Kampfsport-Schule gab? Man könnte sagen, es war schon beinahe Schicksal, dass ich mit dem Sport anfing.

Als Judith mir am nächsten Tag in der Schule von ihrer Entdeckung erzählte, war ich sofort Feuer und Flamme von der Idee. Mir gefiel der Gedanke, etwas zu machen, das sonst niemand machte. Etwas, mit dem ich mich ein bisschen von meinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen abhob. Ich war damals ein sehr zierlicher und schüchterner Teenager. Manchmal, wenn ich von der Schule nach Hause fuhr, warteten an einer Straßenecke bereits ein paar ältere Mädchen, die meinen Schulranzen vom Gepäckträger warfen und sich einen Spaß daraus machten, mich zu piesacken. Niemals hätte mir irgendjemand zugetraut, dass ich in einem Boxstudio kämpfe und Leberhaken austeile. Ich sah eher aus wie das typische kleine Mädchen, das Diddl-Mäuse sammelte und Klavierunterricht nahm. Ich malte mir aus, wie erstaunt meine Klassenkameraden dreinblicken würden, wenn sie erfahren, dass die unscheinbare Marie eine Kampfmaschine ist (na ja, man darf ja wohl noch träumen …).

Dass wir unser Vorhaben dann auch schon bald in die Tat umsetzten, hatte allerdings einen ganz anderen, viel banaleren Hintergrund: Es gab bei uns in der Stadt eine Gruppe älterer Jungs, die wir ganz süß und witzig fanden und denen wir beim Ausgehen öfter mal über den Weg liefen. So auch eines Abends auf einem Schützenfest, wo sie uns erzählten, dass sie zum Kickboxen gehen möchten. Keine Ahnung, ob sie das wirklich vorhatten oder bloß prahlten, um zwei naive Mädchen zu beeindrucken. Aber es brachte Judith und mich gehörig in Zugzwang. Wie hätte das denn ausgesehen, wenn wir im Sportstudio ankämen und dort stünden dann längst die Jungs und trainierten? Da hätte uns ja jeder unterstellt, dass wir den Typen nachgelaufen wären und gar kein aufrichtiges Interesse an dem Sport hätten. Wir mussten also schnell handeln. Ein paar Tage später fuhren wir zu der Kickbox-Schule und meldeten uns an.

Der erste Kick

Als Judith und ich das erste Mal die Trainingshalle betraten, schlug uns bereits an der Schwelle der Geruch von warmem Schweiß entgegen. Die Fenster waren komplett beschlagen, von der Gruppe, die vor uns trainiert hatte. Ansonsten war ich aber positiv überrascht. Das Kickbox-Studio sah überhaupt nicht aus, wie ich es mir ausgemalt hatte. In meinem Kopf befanden sich Kampfschulen in ranzigen, ausgedienten Industriehallen, in denen verschwitzte, grimmig dreinblickende Muskelpakete zwischen Stahlträgern trainieren, und auf dem Boden liegen überall verstreut die ausgeschlagenen Backenzähne. Aber denkste! Judith und ich standen in einem lichtdurchfluteten Raum, mit gelb gestrichenen Wänden und hellem Laminatboden. Ich hab schon Kunstgalerien gesehen, die schauriger aussahen. Von wegen japanischer Wachhund. Französischer Preis-Pudel würde es wohl treffender beschreiben. Lediglich Kai, der Betreiber des Studios, entsprach ganz meinen Vorstellungen von einem Kampfsportler, zumindest, was die Optik betraf: die Haare kurz geschoren, darunter eine von Fausthieben geformte Nase und eine muskulöse Brust, über der er eine Bomberjacke trug. Unter der markanten Oberfläche steckte aber eine sehr herzliche und humorvolle Art, mit der er die ganze Gruppe unterhielt. Hatte zum Beispiel einer seiner Schüler oder Schülerinnen beim Training mal einen Schlag in die Leber abbekommen und sich vor Schmerzen gekrümmt, kommentierte Kai trocken: „Was ist schlimmer als ein Leberhaken? Zwei Leberhaken!“ Kai erzählte schon Dad-Jokes, als die noch gar keinen Namen hatten. Ich glaube, viele Mitglieder kamen vor allem seinetwegen ins Training. Man kassierte Fußtritte und Fausthiebe und hatte trotzdem Spaß, weil Kai einen immer wieder zum Lachen brachte. Er war das Paradebeispiel für die Beschreibung „harte Schale, weicher Kern“.

Zwischen den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen stachen Judith und ich hervor wie zwei Pfadfinderinnen auf einer Hells-Angels-Weihnachtsfeier. Alleine schon, weil unter den knapp fünfundzwanzig Kursteilnehmern fast nur Männer waren. Vor allem aber hatte Kai uns in den Kurs für Erwachsene gesteckt. Hier trainierten achtzehnjährige Maler-Lehrlinge genauso wie dreißigjährige Türsteher und vierzigjährige Polizisten. Natürlich alle in den klassischen Kampfsport-Klamotten: kurze, weite Hosen aus glänzendem Polyester, von denen manche mit Tigern oder Drachen verziert waren. Ich hingegen trug meine Sachen aus dem Schulsportunterricht: eine kurze blaue Shorts und ein weißes T-Shirt.

Eine Trainingseinheit dauerte neunzig Minuten. In der ersten Viertelstunde machten wir Seilspringen, Liegestütze und Schattenboxen. Letzteres ist eine Trainingsform, bei der man Schlagkombinationen vor einem Spiegel oder einfach in der Luft ausführt. Judith und ich versuchten, uns so viel wie möglich von den anderen im Raum abzugucken, aber bei uns sah es wohl eher so aus, als würden wir Mücken verjagen. „Ein lockeres Warm-up“, so nannte das Kai – und das war nun wirklich die Untertreibung des Jahrhunderts. Als würde man eine Atombombe als „Böller“ bezeichnen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper danach bereits völlig am Ende war. Als Kai die erste Kickbox-Übung erklärte, tropfte mir der Schweiß längst von der Stirn, und meine Lunge pumpte, als hätte ich gerade einen „Iron Man“-Triathlon absolviert.

Wir sollten Schutzausrüstung anziehen und uns paarweise zusammenstellen. Da Judith und ich noch nicht mit dem notwendigen Kickbox-Equipment ausgestattet waren, öffnete Kai einen Spind in der Ecke des Raumes, der voll war mit gebrauchten Schienbeinschonern und Boxhandschuhen. Davon konnten wir uns welche ausleihen. Es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt nichts Widerlicheres, als seine Finger in Handschuhe zu stecken, in denen zuvor schon tausend verschwitzte fremde Hände drin gewesen waren. Wir wollten zwischen all den hartgesottenen Kämpfern um uns herum aber auch nicht wie verwöhnte Prinzessinnen rüberkommen. Daher gab ich mein Bestes, einen möglichst gleichgültigen Gesichtsausdruck aufzusetzen, und schlüpfte mit meinen Händen in das noch feuchte Innere des Handschuhs. Pfui Teufel!

Judith und ich hatten vom Kickboxen ungefähr so viel Ahnung wie vom Glasblasen. Für die Übung trennte uns Kai deshalb. Das war zwar schade, leuchtete uns aber ein. Du lässt ja auch nicht zwei komplette Anfänger gegeneinander Tennis spielen. Da kommt nicht viel bei rum. Stattdessen bekam jede von uns einen Partner zugewiesen, der schon über etwas mehr Erfahrung verfügte. Judith sollte rübergehen zu einem Mädchen, das ungefähr in unserem Alter war. Dann wandte sich Kai an mich und deutete auf einen etwa zwei Meter großen Hünen: „Marie, du trainierst mit ihm.“ Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Typen. Aber „Der Berg“, angelehnt an die gewaltige Figur aus der Serie „Game of Thrones“, hätte wohl ganz gut zu ihm gepasst. Mein erster Gedanke beim Anblick des Kolosses: Hilfe! Wieso konnte ich nicht das Mädchen kriegen?

Letzten Endes entpuppte sich der Berg als sanfter Riese, der viel Rücksicht auf mich nahm und sehr bemüht war, mir zu helfen. Er korrigierte immer wieder meine Armhaltung und erinnerte mich daran, die Deckung oben zu halten, damit ich nicht getroffen wurde. Wobei er bei seinen Schlägen ohnehin nicht viel Kraft einsetzte. Er zeigte mir auch, wie ich mich beim Kickboxen hinzustellen hatte: die Beine schulterbreit, ein Bein setzt man einen Schritt nach vorne, die Ferse des hinteren Fußes ist angehoben. Außerdem erklärte er mir, dass die schwächere Hand, also in meinem Fall die rechte, die Führhand sei, die ich nach vorne nehmen müsste. Die andere sei die Schlaghand. Das ist die Hand, mit der man die Power Punches auspackt. Als ich zum ersten Mal zuschlug, spürte ich eine Mischung aus Respekt, Aufregung und Neugier. Ich war erstaunt darüber, wie befreiend es sich anfühlte. Meine überschüssige Energie und der Frust, die sich den ganzen Alltag über angestaut hatten, entluden sich in diesem Schlag. Das hatte etwas sehr Befriedigendes. Ich fühlte mich stark. Ganz tief in mir ahnte ein Teil von mir in dem Moment wahrscheinlich schon, dass das etwas Langfristiges werden könnte zwischen mir und dem Kickboxen.

Judiths Trainingspartnerin schien eine andere Lehrmethode zu favorisieren. Nämlich die, dass man am besten aus Fehlern lernt. Nach dem Motto: „Wenn du dir erst mal eine Faust eingefangen hast, wirst du deine Deckung anschließend nie wieder vernachlässigen.“ Die Übung bestand darin, dass wir abwechselnd in die Handschuhe des anderen schlagen sollten. Eigentlich keine große Sache. Wenn man nicht zufällig einer ungebremsten Nahkampfmaschine gegenübersteht. Judiths Partnerin nahm überhaupt keine Rücksicht darauf, wo sich die Hände meiner Freundin gerade befanden. Hatte sie vergessen, die Hand zu wechseln und nun den rechten Handschuh zu heben? Tja, Pech. Die Faust kam trotzdem von rechts angeflogen. Mit einem Auge musste ich immer wieder rüber zur armen Judith schielen, während ich gleichzeitig mit dem anderen Auge aufpassen musste, was der Berg als Nächstes tun würde.

Ich bewunderte Judith dafür, wie tapfer sie das wegsteckte. Ganz ehrlich? Ich weiß nicht, ob ich am nächsten Tag wiedergekommen wäre, wenn ich damals in der ersten Stunde mit diesem Mädchen hätte trainieren müssen. Womöglich wäre meine Angst zu groß gewesen, dass ich bei der nächsten Partnerübung erneut das Killerweib zugeteilt bekäme und mir früher oder später einen Kinnhaken einfange. Judith hingegen schien das überhaupt nichts auszumachen. Ist es nicht lustig, wie die banale Zuteilung eines Trainingspartners ein ganzes Leben verändern kann?

Schmerzfrei war gestern

Nach dem Training war ich fix und fertig. Zu Hause beim Abendessen zitterten meine Hände von der Anspannung während des Trainings noch immer so stark, dass ich den Löffel nicht ruhig halten konnte. Die Suppe schwappte ständig auf den Esstisch, was für wenig Begeisterung bei meiner Mutter sorgte.

„Marie, kannst du die Hand nicht mal still halten?“

„Ne, irgendwie nicht“, sagte ich mit entschuldigender Miene.

Der Blick meiner Mutter verwandelte sich von verärgert in besorgt. „Wieso nicht, was hast du?“

„Ich war doch heute beim Kickboxen. Da habe ich neunzig Minuten mit angespannten Armen und geballter Faust trainiert.“

„Und?“

„Na ja, jetzt machen meine Muskeln einfach dicht.“

„Verstehe“, sagte meine Mutter und schob sich noch einen Löffel von der Kartoffelsuppe in den Mund. „Wie hat dir das Training denn gefallen?“

„Super“, jauchzte ich. „Wir haben in Partnerübungen Schlagkombinationen einstudiert. Ich freu mich schon auf die nächste Stunde.“

Meine Mutter setzte den Löffel ab. „Ist das denn sicher? Tut ihr euch da nicht weh?“

„Ne, Quatsch“, sagte ich und versuchte, dabei so zu klingen, als sei Kickboxen sicherer als Kissenstopfen. „Wir tragen alle Schutzausrüstung. Da kann überhaupt nichts passieren.“

Die Erklärung beruhigte meine Mutter. Zumindest fürs Erste.

Am nächsten Morgen wachte ich mit dem schlimmsten Muskelkater meines Lebens auf. Es gab keinen Millimeter an meinem Körper, der nicht wehtat. Beim Kickboxen wurden offenbar Muskelgruppen beansprucht, die mein Körper in seinem ganzen Leben nie zuvor benutzt hatte. Ich konnte nicht mal Zähne putzen, ohne vor Schmerzen das Gesicht zu verziehen, und das Anziehen meiner Socken dauerte eine gefühlte Ewigkeit, weil ich die Beine nicht vernünftig anheben konnte. Meine Haare musste ich ausnahmsweise offen tragen, weil ich meine Arme nicht hinter den Kopf bekam, um mir einen Pferdeschwanz zu machen. Aber hey: Ich fand es großartig!

Liebe auf den ersten Hieb

Das Kickboxen hatte mich vom ersten Moment an gepackt. Man könnte auch sagen, es war Liebe auf den ersten Hieb. Ich fühlte mich unbesiegbar. Als sei ich die härteste Person auf diesem Planeten. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir auch in einem Kühlhaus an Schweinehälften trainieren können, ganz wie im Film „Rocky“. Das Einzige, was mich störte, waren die geliehenen Boxhandschuhe. Ich hatte beim Einschlafen die Hände unter meinem Kopfkissen und trotzdem die ganze Zeit dieses Aroma von fauligen Eiern und Käsefüßen in der Nase. Diesen Gestank bekam man selbst mit viel Desinfektionsseife erst nach mehreren Tagen wieder von den Fingern geschrubbt. Noch in derselben Woche kaufte ich mir eigene Handschuhe. Judiths Nase war anscheinend robuster als meine. Während meine Freundin sich ein besonders schickes Paar von Everlast im Internet bestellte und bereit war, bis zur Lieferung weiterhin die Leihhandschuhe zu tragen, kaufte ich das nächstbeste Modell, das Kai in seinem Shop übrig hatte. Ich mochte vielleicht unbesiegbar sein, aber ich war nicht immun gegen üble Gerüche.

Judith und ich radelten damals sechsmal pro Woche zum Training. Während unsere Mitschüler und Mitschülerinnen abends ins Kino gingen oder in Bars abhingen, kloppten wir auf Sandsäcke. Meistens blieben wir sogar länger und machten gleich zwei Trainingseinheiten hintereinander mit. Montag bis Freitag war immer reguläres Training unter Anleitung von Kai. Am Samstag gab es ein freies Training, bei dem man sich in Eigenverantwortung ohne Trainer fit halten konnte oder am Boxsack die Schlagkombinationen, die wir unter der Woche gelernt hatten, noch mal wiederholte. Es brauchte schon einen wirklich guten Grund, damit Judith und ich eine Trainingsstunde ausfallen ließen. Beispielsweise, wenn eine von uns mal krank war oder in der Schule ein wichtiger Test anstand, auf den wir uns vorbereiten mussten. Während andere Eltern ihre Kinder ermahnen mussten, ein bisschen Sport zu treiben oder zumindest für eine halbe Stunde nach draußen an die frische Luft zu gehen, statt immer nur vor dem Bildschirm zu hocken, meinte meine Mutter eines Abends zu mir, als ich gerade wieder dabei war, meine Sporttasche zu packen: „Willst du heute nicht mal zu Hause bleiben?“

Nope! Wollte ich nicht! Ich fühlte mich wahnsinnig cool, dass ich so einen rauen Sport ausübte. Und sagen wir mal so: Es könnte sein, dass man mir das vielleicht auch ein ganz klein bisschen ansah. Mein ganzes Taschengeld ging für Produkte von Everlast drauf, eine amerikanische Marke, die vor allem Box-Equipment produziert. Ich hatte Jacken, T-Shirts, Pullover und Mützen, auf denen dick und fett das Logo prangte. An meinem Eastpak-Rucksack baumelte hinten sogar ein kleiner Boxsack. Ich sah aus wie eine wandelnde Everlast-Werbesäule. Jeder sollte wissen, dass die kleine, unscheinbare Marie nun Kickboxen machte. In den Pausen demonstrierten Judith und ich den Jungs in unserer Schule regelmäßig, dass wir mit unseren Beinen auf Höhe ihrer Köpfe kicken konnten, und einmal ließ uns unser Sportlehrer sogar während des Sportunterrichts in der Turnhalle ein Kickbox-Training geben. In meinem Kinderzimmer klebte an der Tür ein Poster von Muhammad Ali, der auf den am Boden liegenden Sonny Liston herabblickt. „First Minute, First Round“ stand darauf. Das fand ich so cool, dass ich es mir auf eBay gekauft hatte.

Ich fing auch an, mir Kämpfe im Fernsehen anzugucken. Früher als Kind waren mir Boxkämpfe viel zu brutal gewesen. In den 90er-Jahren hatte ja ständig irgendjemand im Fernsehen geboxt. Entweder Henry Maske oder Axel Schulz oder Dariusz Michalczewski oder Graciano Rocchigiani. Einer von denen war immer zu sehen gewesen, wenn man am Wochenende den Fernseher eingeschaltet hatte. Und die Kameras hielten immer schön in Nahaufnahme auf die blutenden Gesichter und die aufgeplatzten Cuts über den Augen. Ich musste dann schnell wegschalten, weil ich das so eklig fand. Das änderte sich allerdings schlagartig, als ich selbst mit dem Sport anfing. Der erste Kickbox-Kampf, den ich mir im Fernsehen ansah, war die „Steko’s Fight Night“ auf DSF. Meine Mutter war schon im Bett, und ich saß alleine im Wohnzimmer auf dem Sofa. An dem Abend kämpfte unter anderem auch die Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss. Es war aber vor allem das ganze Drumherum, das mich beeindruckte. Die vielen Kameras und Lichtinstallationen, und in der ersten Reihe saßen unter den Zuschauern lauter Prominente. Das erschien mir schon alles sehr pompös. Hätte mir damals jemand prophezeit, dass ich eines Tages auch auf so einem großen Event kämpfen würde, hätte ich ihm einen handfesten Hirnschaden attestiert. Am Anfang sah es nämlich überhaupt nicht danach aus. Im Gegenteil.

Stillstand statt Fortschritt

Es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass Judith ein gewisses Talent für das Kickboxen mitbrachte. Sie war ein bisschen kleiner und etwas kräftiger als ich und konnte feste zuschlagen. Außerdem war sie Linkshänderin, was im Boxsport ein großer Vorteil ist, weil das nur auf etwa elf Prozent der Bevölkerung zutrifft. Wer boxt, hat es daher beim Training und im Ring in der Regel mit Rechtshändern zu tun. Treffen sie auf einen Linkshänder, müssen sie sich erst mal umstellen. Das kann man sich vorstellen wie beim Autofahren. Wenn man ein halbes Jahr in Deutschland Fahrstunden nähme und die Führerscheinprüfung dann plötzlich in England im Linksverkehr absolvieren müsste, würde man vermutlich auch still und leise den ein oder anderen Fluch ausstoßen. Ich war zwar auch Linkshänderin, aber das reichte anscheinend nicht, um das Interesse von Kai zu wecken. Zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. In Judith hingegen sah er Potenzial und beschloss, sie zu fördern. Er steckte meine Freundin in die Trainingsgruppe, die sich für Wettkämpfe vorbereitete, und entwickelte einen individuellen Trainingsplan für sie. Judith sollte schrittweise zur Profi-Kämpferin aufgebaut werden.

Ich musste im normalen Training bleiben, wo die Familienväter und Steuerberaterinnen nach Feierabend an den Sandsäcken ihren Alltagsfrust abbauten und die überflüssigen Pfunde verbrannten. Was mich unter normalen Umständen nie gestört hätte. Ich mochte die Leute dort. Aber wenn man mit jemandem zusammen etwas Neues anfängt und plötzlich zieht diese Person davon, während man selbst auf der Stelle tritt, dann schmerzt das. Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben. Warum war ich schlechter als Judith? Wieso machte ich langsamer Fortschritte als sie?

Die „Normalos“ und die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen trainierten zu unterschiedlichen Zeiten. Das bedeutete, Judith und ich sahen uns nur noch kurz in der Umkleidekabine, wenn ich meine Trainingsklamotten gerade einpackte und sie ihre Sporttasche auspackte. Natürlich fand ich das doof. Aber ich freute mich auch für meine Freundin. Den Erfolg missgönnte ich ihr nie – trotz der Selbstzweifel, die ihr schnelles Vorankommen bei mir ausgelöst hatte. Es war ja nicht Judiths Schuld, dass ich kickte wie ein Pandabär mit Bandscheibenvorfall. Und es war auch nicht die Schuld meines Trainers. Ich war einfach noch nicht so weit. Punkt. Statt mich über die Bevorzugung meiner Freundin zu ärgern oder sie als Rivalin zu betrachten, diente sie mir als Ansporn, weiter hart an mir zu arbeiten. Wir halfen uns gegenseitig, wo wir nur konnten. Wenn sie zum Beispiel Sparring machte mit einem Mädchen, das sie nicht mochte, dann lieh ich ihr meine Boxhandschuhe, die etwas kleiner waren und die Schläge weniger abfederten. Da tat so ein Treffer an der Schläfe dann gleich noch mal ein bisschen doller weh. Ich stand währenddessen immer an der Seite des Rings und versuchte, mir so viel wie möglich von ihr abzugucken und jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Hätte Judith nicht mit dem Wettkampftraining angefangen, hätte ich niemals den Ansporn entwickelt, dasselbe erreichen zu wollen. Und dann? Dann wäre ich niemals Weltmeisterin geworden, und ich hätte vermutlich niemals die Möglichkeit bekommen, dieses Buch zu schreiben. Eigentlich war es also ein Glücksfall, dass Judith am Anfang besser war als ich.

Ach, übrigens: Die Jungs, wegen denen Judith und ich damals überhaupt erst zum Kickbox-Studio gefahren waren, tauchten dort nie auf. Die Schwärmerei hatte sich daher auch ganz schnell wieder erledigt. Die Feiglinge.

Lesson Learned

VERGLEICH DICH NICHT MIT ANDEREN

Ertappst du dich manchmal dabei, wie du dich mit anderen vergleichst – und dich dabei kleiner machst, als du bist? Bestimmt gibt es in deinem Leben auch eine „Judith“, die in irgendwas besser ist als du. Zum Beispiel eine Kollegin, die dir bei der Beförderung für den neuen Posten vorgezogen wurde. Ein muskelbepackter Typ im Fitnessstudio, neben dem du wirkst wie weich gekochter Spargel, oder ein Ex-Kommilitone, der auf Social Media sein Vermögen zur Schau stellt, während du selbst kaum über die Runden kommst. Ignorier sie, auch wenn es schwerfällt! Denn was die machen, kannst du ohnehin nicht beeinflussen. Deine eigene Leistung aber schon. Also schau nur auf dich, und gib dein Bestes! Der Rest wird sich von selbst ergeben. Das Einzige, womit du in Konkurrenz stehst, ist dein Ich von gestern.

2. Kapitel

Ready to rumble

Es gibt eine Redewendung, die lautet: „Die Magie geschieht außerhalb der Komfortzone.“ In meinem Fall geschah die Magie genau genommen innerhalb eines kleinen Boxrings, der in meinem damaligen Kickbox-Studio in Lemgo stand. Diese knapp fünf mal fünf Meter große Kampfarena mit blauem Boden und weißen Seilen war das Erste, was man sah, wenn man nach dem Betreten des Gyms die Treppe in den Keller hinunterstieg, wo das Training stattfand. Der Ring stand ein bisschen erhöht, sodass alle anderen Kursteilnehmer im Raum zu den Kämpfern aufsahen, die dort oben aufeinander losgingen. Wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Denn in dem Ring tummelten sich immer die coolen Typen und Mädels. Ebendie, die sich trauten, dort Sparring zu machen. Sparring – das sollte ich vielleicht erklären – ist eine Trainingsform, bei der zwei Sportler oder Sportlerinnen in kompletter Schutzausrüstung gegeneinander kämpfen. Im Gegensatz zum offiziellen Wettkampf versucht man allerdings, den Gegner nicht zu verletzen. Es geht eigentlich eher darum, zu lernen, unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen und Kampfsituationen in einem Bruchteil einer Sekunde richtig einzuschätzen. Eine gebrochene Nase oder ein paar blaue Flecken kann man allerdings durchaus davontragen, wenn man nicht aufpasst.

Jedes Mal, wenn wir eine Übung an den Sandsäcken beendet und noch ein paar Sekunden übrig hatten, bis die nächste Übung begann, oder wenn wir kurz unterbrechen mussten, um zu verschnaufen, schweifte der Blick immer sofort hoch zum Ring. Alle wollten sehen, wie sich die Sparringskämpfer schlugen, die gerade oben standen. Manchmal wurde dann geflüstert: „Guck mal! Der kämpft mit dem! Uh, krass! Hast du den Schlag gesehen?“

Ich bewunderte die Kämpfer und Kämpferinnen im Ring für ihren Mut – aber ich wollte eigentlich nie selbst dort oben kämpfen. Mir ging es immer nur darum, die Sportart zu beherrschen, mich fit zu halten und mich im Notfall verteidigen zu können. Erst als ich Judith im Ring trainieren sah, keimte in mir die Frage auf: „Wie das wohl ist? Könnte ich das auch?“