Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

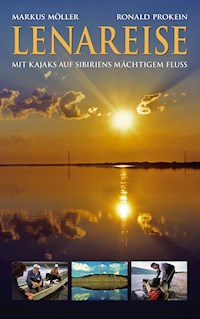

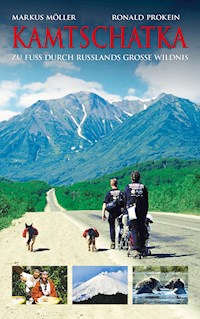

- Sprache: Deutsch

Dichte Taiga, majestätische Berge, bedeckt mit ewigem Eis, feuerspeiende Vulkane, sprudelnde Geysire, ungebändigte Flüsse und eine grandiose Tierwelt mit Wölfen und Bären machen die russische Halbinsel Kamtschatka zu einem Symbol für Wildnis und Abenteuer. Ein geheimnisvolles Paradies am östlichen Ende der Welt, das bis heute fast unberührt geblieben ist. Als erste Menschen durchqueren Markus Möller und Ronald Prokein dieses Gebiet zu Fuß. 1000 Kilometer, zusammen mit zwei Schäferhunden - durch atemberaubende Landschaften, weltentlegene Ortschaften und militärische Sperrzonen. Sie begegnen Geheimdienstlern und Kaviar-Mafiosi, Vulkanologen und Einsiedlern, erleben Stürme, Hitze und beklemmende Einsamkeit. Ein Abenteuer voller Überraschungen und Gefahren, auf dem sich die Männer zwischen Vernunft und Ehrgeiz entscheiden müssen. Eine Zerreißprobe gemeinsamer Träume und Wege ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Hannelore

INHALT

AM FLUGHAFEN

DIE GEHEIMDIENSTLER

DER VULKANOLOGE

IM WAFFENLADEN

AUFBRUCH

ANGST

DIE IDEE

SASCHA

HUNDEFUTTER

DAS GEBROCHENE RAD

NATSCHIKI

KOSAKEN

IM FERIENLAGER

DER BASAR

DAS GESCHENK

EIN ABEND IN SOKOTSCH

ESSEN

DIE SAUNA

NACHTS IM WALD

DIE SCHUBKARREN

DIE WUNDE

DER TAG DES FISCHES

GENNADIS ABENTEUER

VIKTOR IN STRASBOURG

EIN WIEDERSEHEN

MALKA

DER REGENTAG

DIE KANTINE

DER DISKJOCKEY

ANRUFE

DER BÄR

BESCHERUNG

BEGEGNUNGEN

DIE WASSERFLASCHE

FLÜSSIGER ZOLL

MILKOWO

OLEGS AUSFLUG

DAS AKKORDEONSTÄNDCHEN

DAS MÄDCHEN AUS DÖBELN

AM SEE

BLUMENGIESSEN

ABSCHIEDSMELODIE

ZURÜCK ZUR NATUR

DER BRIEF

RUSSKI EKSTREM

TEMPO

HEIMWEH NACH WEISSRUSSLAND

DIE STRÖMUNG

DER MOTOR

DER BAGGER

AUF NACH KOSYREWSK

EINLADUNG UM MITTERNACHT

TANJAS RUNDGANG

ZYKLON

GROSSVATER WASSILIJ

LANDSTREICHER

JURI UND ROMA

KLJUTSCHI

DER ARMEEAUSFLUG

GLÜHENDE LAVA

BRANDENBURGER HEIMAT

JURAS VULKAN

AUFWÄRTS

DIE WOLKE

ABWÄRTS

TAXI

DAS FEST

DAS BÄRENDELTA

UST-KAMTSCHATSK

KONTROLLE

RÜCKWÄRTS

DER VULKANAUSBRUCH

DER WALDMENSCH

DER JÄGER

DAS FEST DER KORJAKEN

TRAMPEN NACH SÜDEN

WACHEN

ABFLUG

DIE VERSCHOLLENEN HUNDE

ANKUNFT

DANKSAGUNG

STATISTIK

ANGABEN ZU KAMTSCHATKA

Heimweh, sagen die Ärzte, ist ein durch unbefriedigte Sehnsucht nach der Heimat hervorgebrachter, den Organismus untergrabender Zustand von Schwermut. Dagegen schützen weder Alter, Bildung noch Einfalt. Kann das am schnellsten und sichersten wirkende Gegenmittel – die Rückkehr in die Heimat – nicht angewendet werden, so versuche man, durch Zerstreuung, Anstrengung und kräftige Nahrung dem Übel entgegenzuwirken.

AM FLUGHAFEN

Das Flugzeug ist gelandet, wir steigen die Gangway hinab. Die Vormittagssonne brennt, über der Rollbahn flimmert die Luft. Wie zum Greifen nah ragt im Osten der zerklüftete Awatschinsky auf, ein blauer Vulkankegel, durchzogen mit weißen Adern. Aus dem Krater steigt dünner Rauch, der sich im seichten Wind verliert. Nördlich von uns – ein weiterer Feuerberg: der Korjaksky, ein klobiger Dreieinhalbtausender. Willkommen auf Kamtschatka! Vor ein paar Tagen noch umrahmten den Namen Hochglanzfotos in Büchern; Texte, gemütlich verschlungen im Licht einer Nachttischlampe. Nun ist es Wirklichkeit.

›Wir wollen eintausend Kilometer wandern‹, irgendwie klingt das unverschämt. Würde die Strecke schon hinter mir liegen, ich wäre nicht traurig. Die Heimat ist weit, ist neuntausend Kilometer und elf Zeitzonen entfernt.

Die Triebwerke der Maschine verstummen, es riecht nach Motorenöl. Wir folgen den Passagieren zur Gepäckausgabe – ein grüner Schuppen, der als Ausweichstelle dient, weil man das Airportgebäude renoviert. Im kleinen, halbdunklen Verschlag riecht es modrig. Eingeklemmt zwischen den Leuten schlucke ich an einem Kloß, der meine Kehle blockiert. Der Abschied setzt mir noch immer zu: Berlin-Schönefeld, die Schleuse zum Flugzeug, Katrins leuchtende Augen, der vertraute Duft ihrer Haut …

Gern würde ich mit Markus über diese grandiosen Vulkane plaudern. Er aber scheint mit seinen Gedanken woanders zu sein. So schweige auch ich.

Taschen wälzen sich durch einen Gummilappenvorhang auf das Förderband. Zwei große Plastikboxen folgen. Gina und Condor, meine Schäferhunde, sitzen drinnen, bellen aufgeregt. Ich bin erleichtert, erinnerte ich mich doch eben noch an eine Begegnung mit einem Mann aus Sri Lanka, der von erfrorenen Hunden im Laderaum eines Flugzeugs erzählt hatte.

Die Passagiere sind aus der Baracke verschwunden. Es ist still, Fliegen summen. Dann klappern Schlüssel. Zwei Männer im mittleren Alter stehen am Ausgang, wollen abschließen. Ich bitte um etwas Geduld, öffne die Boxen. Die Hunde springen heraus, hoppeln mir um die Beine. Einer der Arbeiter langt neben uns nach einem Gepäckwagen. Gina bellt, Condor knurrt.

»Bleib!« kommandiere ich, packe den Rüden am Halsband und führe ihn ins Freie. Gina wieselt hinterher. Ich muß besonders auf Condor achten. Kommt ihm ein Fremder zu nah, wird er ungemütlich. Gina ist zugänglicher, aber sehr wachsam. Die beiden sollen uns auf der Reise beschützen, so wie vor zwei Jahren, als wir mit Kajaks den mächtigsten Fluß Rußlands, die sibirische Lena, befuhren. Nachts, in der Taiga, ersparten sie uns manch unangenehme Überraschung.

Ich schaue mich um, sehe die überwältigende Naturkulisse und versuche zu begreifen, wo wir sind. Gestern erst küßte ich zum Abschied Sylvia, fuhr ich mit Markus nach Berlin; eben noch waren wir in Moskau, und schon stehen wir am Start unserer Unternehmung. Ich bin gespannt auf die neue Herausforderung, freue mich auf das, was uns erwartet.

Die Arbeiter – sie tragen verwaschene Jeans und graue Hemden – schließen den Gepäckraum ab. Sie fragen, wie alt die Hunde seien. Wir kommen ins Gespräch. Die Männer sagen, sie können die Käfige bis zu unserem Rückflug in ihrer Garage lagern. Schon geht der Ältere fort und kehrt in einem Toyota Kombi zurück. Wir schieben die Boxen in den Kofferraum, fahren zur Garage. Die Hunde bleiben beim Schuppen und bewachen unser Gepäck.

Wir sind die Kisten los und wieder am Flughafen. Die Männer wollen nichts für ihre Hilfsbereitschaft. Wir danken und bekommen eine Telefonnummer, die wir anrufen sollen, wenn wir von unserem Abenteuer zurück sind. Dann fahren sie fort.

DIE GEHEIMDIENSTLER

Heute ist Sonnabend, und die meisten Geschäfte in der Stadt haben schon geschlossen. Wir müssen uns mit den Einkäufen bis Montag gedulden. Dann erst können wir aufbrechen.

Seit Stunden sitze ich mit Ronald auf einer Bank unter Birken, unweit der Verbindungsstraße zum Flughafen. Alte Ikarusbusse steuern ihn an. Ihre heulenden Motoren sind uns aus der Jugend vertraut.

Der Proviantbeutel, den uns Ronalds Mutter zum Abschied in die Hände drückte, ist anständig gefüllt. Wir beißen in belegte Brote und Buletten und geben den Hunden davon ab. Auch essen ist gut gegen Heimweh.

Vor uns, auf der großen Wiese, spielen junge Männer Fußball. Sie rufen sich etwas zu, laufen einer schmutzigen Kugel hinterher, schwitzen. Außer den Bussen und Buletten birgt auch das Kickermatch ein Stück Heimat. Als wäre ich zu Hause und würde von der Terrasse auf den kleinen umzäunten Platz davor blicken, mit den Kindern, die ausgelassen schreien, und dem Ball, der an die Gitterstäbe schlägt … Die Männer erkundigen sich vom Spielfeld aus, woher wir kommen.

»Ah, die Vizeweltmeister«, kommentiert einer unsere Antwort und spielt auf das WM-Finale zwischen Deutschland und Brasilien an. Die Jungs wollen auch uns auf dem Rasen sehen. Wir lehnen freundlich ab. Sie beenden ihr Spiel, unterhalten sich, jonglieren den Ball, klopfen sich auf die Schultern und verabschieden sich voneinander. Drei von ihnen nähern sich uns.

»Macht ihr Urlaub?« erkundigt sich ein kleiner, untersetzter Typ Mitte Zwanzig. Wir haben auch eine Frage, wollen wissen, ob es einen Weg bis Ust-Kamtschatsk, dem Endpunkt unserer Reise, gibt. Auf unserer Karte ist nur eine Straße bis Milkowo, einem Ort auf noch nicht einmal der halben Strecke, eingezeichnet. Stimmt das Papier, müssen wir von dort aus am Ufer der Kamtschatka, dem größten Strom der Halbinsel, weiterwandern.

Das sei nicht nötig, beruhigt uns der Untersetzte, es existiere ein Weg bis zum Ziel. Wir sollen uns eine aktuelle Karte kaufen.

Der Bursche, dessen rundes Gesicht mit den spitzbübischen Augen auf einen fröhlichen Menschen schließen läßt, lädt uns zum Abendbrot ein. Wir freuen uns, nicht mehr allein zu sein und nehmen dankend an.

Zusammen mit seinen gleichaltrigen Begleitern, denen die feuchten Turnhemden an den sehnigen Körpern kleben, gehen wir einem grünlichen Plattenbau entgegen. Es scheint ein Armeeobjekt zu sein. Vor dem Eingang wacht ein Soldat mit Kalaschnikow; wie als Erinnerung an vergangene Jahre, als Kamtschatka militärisch abgeschirmt wurde. Wir dürfen wie selbstverständlich am Posten vorbei.

Unsere Schritte hallen durch das blaßgrüne Treppenhaus. Es riecht nach alten Tomaten und Bohnerwachs.

In der zweiten Etage schließt Bascha, so heißt unser Gastgeber, seine Wohnung auf. An der Garderobe hängt ein Wulst aus Jacken. Eine graue Katze schleicht durch die halboffene Badtür und taucht ihren Kopf in einen Futternapf.

Bascha bittet uns ins Wohnzimmer – und um etwas Geduld. Er wolle die durchschwitzte Kleidung loswerden und duschen, so wie es seine Kameraden vorhatten, als sie in ihren Wohnungen verschwanden. Durch das Fenster fällt das rötliche Licht der frühen Abendsonne, beleuchtet den Computerbildschirm auf dem Schreibtisch, bricht sich im Glas bauchiger, leerer Vasen und liegt wie eine Schärpe über der braunen Samtcouch.

Bascha kommt aus dem Bad. Auch seine Kollegen sind wieder da, nach herbem Duschgel duftend. Wir setzen uns an einen alten, ovalen Holztisch. Er füllt sich mit Tellern, die mit Brot, Speck und schmalen Räucherfischstreifen in Dillsauce bedeckt sind. Der Hausherr holt eine Flasche Wodka und kleine Gläser aus dem Schrank. Wir stoßen auf unsere Begegnung an.

Es wird gegessen und die Flasche zur Hälfte geleert. Bascha schwärmt von seinem Arbeitsgerät – einem Hubschrauber – und daß das mit der Freiheit beim Fliegen stimme. Er meint, daß der Helikopter ruhig ein neueres Modell sein könne und daß die russische Armee, bei der er sich für fünfzehn Jahre verpflichtet habe, viel zu wenig für ihre Technik ausgäbe. Seine Bekannten, die bisher nur wenig sagten, schauen ihn strafend an. Er schweigt verdrossen und nestelt am obersten Hemdknopf.

So wie Bascha dienen auch sie nicht bei irgendeiner Militärabteilung, sondern beim FSB – jener Geheimorganisation, die aus dem legendären KGB erwachsen ist. Der, der das preisgab, stellt sich uns erst jetzt vor. Er heiße Sascha. Er hat knochige Wangen, Stoppelhaare und ein Oberlippenbärtchen, das viel Platz zwischen Nase und Mund läßt. Sein Tischnachbar nennt sich Fedja und ähnelt ihm, bis auf das Bärtchen, auffallend. Als wären sie Brüder. Das seien sie nicht, sagen sie, und auch, daß ihre Namen, die sie uns nannten, nicht ihre wahren seien. Die dürften sie – und ihre Köpfe schrauben sich in trauter Zweisamkeit nach oben – unter keinen Umständen verraten. Bascha, der Gastgeber, ist eilig dabei, uns auch seinen Namen als Pseudonym zu verkaufen, doch seine Stimme wackelt, es klingt wenig glaubhaft. Er erhebt sich, wankt zur Toilette und umschlängelt die Schale mit dem Katzenfutter.

Als er zurückkehrt, wechselt er das Thema und erzählt, er habe zwei Kinder, die bei seiner Frau in Wladiwostok leben. Sie sei dort Sekretärin der Hafenleitung. Eine schöne, schlanke Person sei sie, und sie habe es gutgeheißen, daß er auf Kamtschatka Armeedienst leiste. Als Unteroffizier verdiene er anständig, umgerechnet dreihundert Euro. In Rußland, sagt er, sei es normal, eine Anstellung der familiären Nähe vorzuziehen. Bascha wirkt zufrieden. Vier Jahre Militär hat er hinter sich, elf liegen noch vor ihm. Er drückt seine Zigarette in den Aschenbecher und schaut zum Fenster.

»Dieser Ausblick«, er zeigt auf den rauchenden Awatschinsky, dessen Gestein im Rot der untergehenden Sonne zu glühen scheint, »nimmt mir mein Heimweh.« Bascha lächelt.

Bleierne Müdigkeit überfällt mich. Die zwei wie Brüder aussehenden Männer haken mich wie einen Betrunkenen ein und weisen mir ein Kinderzimmer zu.

»Deutsche vertragen nichts«, urteilen sie. Von einem Jetlag wollen sie nichts wissen. Sie legen mich auf ein Bett, das nur meinen Oberkörper faßt. Ich ziehe die Beine an die Brust und schlafe ein.

Ich stehe auf und sehe nach, wie es Markus geht. Er schnarcht und liegt auf dem Bett wie ein Fötus im Mutterleib.

Im Wohnzimmer will ich ein Foto von der Runde schießen. Die Männer winken ab, das sei nicht erlaubt.

Kurz nach Mitternacht verabschiede ich mich und gehe zu den Hunden, die bei der Bank unter den Birken liegen. Ich ziehe meinen Schlafsack aus dem Gepäck und verzichte auf unser Zelt. Mein Barometer verheißt trockenes Wetter.

Im Traum bin ich vier Jahre alt. Ich laufe mit einem Fotoapparat durch die Wohnung meiner Eltern, krabble unter mein Kinderbett, mache Schnappschüsse von Spielzeugautos ... Ich erwache. Es ist sieben Uhr morgens. Meine Gelenke schmerzen. Ich stehe auf, recke mich, schaue aus dem Fenster, sehe den Vulkan, der nun bläulich schimmert. Ich gehe durch die Zimmer, finde Bascha in einem zerwühlten Bett. Neben ihm liegt eine dickliche Frau. Sagte er nicht, seine sei schlank?

Ich verlasse die Wohnung, grüße den Wachtposten vor dem Hauseingang, atme frische Morgenluft, stehe auf der Wiese und sehe Ronald neben den Hunden schlafen. Ich lege mich dazu, schließe die Augen und träume mich elf Zeitzonen westwärts.

DER VULKANOLOGE

Vorgestern kamen wir an, heute brechen wir auf. Bevor es losgeht, haben wir noch einiges in der Stadt zu erledigen: Die Hunde brauchen Trockenfutter, wir Nahrung und – eine Waffe. Auf Kamtschatka leben die größten Braunbären weltweit. Und die zahlreichsten noch dazu.

Auf der Reise wollen wir nicht nur die Halbinsel durchqueren, sondern auch den Kljutschewskoi erklimmen. Das ist der größte Vulkan Eurasiens. 4750 Meter. Fast so hoch wie der Mont Blanc. Weil Markus so wenig vom Bergsteigen versteht wie ich, ist ein Experte gefragt: Professor Gennadi Karpow, ein angesehener Vulkanologe aus Petropawlowsk. Ein Bekannter von uns – er ist Reporter, hat einen Film über Kamtschatka gedreht und dabei den Wissenschaftler kennengelernt – gab uns dessen Adresse.

Im Vulkanologischen Institut steigen wir eine lange Treppe hinauf, zu der uns die Empfangsdame wies. Ich sauge den Geruch alter Bücher ein. An holzgetäfelten Wänden schweben metergroß gerahmte Schwarzweißfotos von Vulkanausbrüchen. Eines zeigt die Eruption des Awatschinsky vor elf Jahren. In Glaskästen liegt Lavagestein. Von der Decke hängen schwere Leuchter. Es ist still, ich vermute geistiges Schaffen hinter den Mauern.

Wir klopfen an die Tür des Professors und treten ein. Er sieht aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe: heller Anzug, hager, weißhaarig und ein paar Altersflecken im Gesicht. Hinter ihm hängen zwei Landkarten, eine von Rußland, eine von Kamtschatka. Wir stellen uns vor und richten einen Gruß von unserem Bekannten aus. Der Gelehrte nickt, bietet uns zwei Stühle an, wir danken und sagen, was wir vorhaben. Er hört uns zu, spricht dann ruhig und besonnen und räumt uns Chancen für den Aufstieg ein. Wenn er merkt, unser Russisch reicht für seine Worte nicht aus, wechselt er ins Englische. Wir lägen nicht falsch, das Besteigen des Vulkans mit dem des Kilimandscharo zu vergleichen. Den haben wir auch noch nicht erobert, wissen aber von vielen Ungeübten, die seinen Gipfel erreichten.

Professor Karpow sagt, es gäbe zwei Routen auf den Kljutschewskoi. Für die eine bräuchten wir Steigeisen und spezielle Schuhe. Er holt ein Paar aus einer Ecke, deutet auf die metallbeschlagene Sohle und spricht von Erdöffnungen, sogenannten Fumarolen, aus denen heiße Schwefelgase entweichen.

Für den anderen, viel weiteren Weg reiche festes Schuhwerk, wetterbeständige Kleidung und ausreichend Nahrung. Näheres soll uns ein Kollege aus Kljutschi – einem Ort am Fuß des Vulkans – verraten.

Wir wollen wissen, wie aktiv der Berg derzeit ist.

»Er raucht«, meint der Fachmann, »wie eine Zigarette« Ich forsche weiter, frage wegen der Erdbeben, die hier sehr stark sein sollen. Der Wissenschaftler läßt seinen Blick durch das Fenster wandern, von dem aus er den Park mit den breiten Erlen einsieht.

»Nirgendwo«, antwortet er und dreht sich wieder zu uns, »ist die Erde so aktiv wie hier.« Die Halbinsel liege auf einem Feuergürtel, der sich bis auf die Südhalbkugel erstrecke. Drei tektonische Platten würden unter dem Territorium verlaufen. Die Seismologen hätten in zwanzig Jahren fast 40000 Erschütterungen gemessen und daraus geschlossen: Sie verstärken sich. Der Mann hebt den Zeigefinger. Wir würden schon spüren, wie die Natur hier arbeite. Zudem erwarte er bald einen gewaltigen Stoß, der einen Großteil der Stadt zerstören könne. Der Professor wirkt – begünstigt durch die Sonnenstrahlen auf seinem welligen Haar – wie ein Prophet.

»Den Behörden scheint alles einfach«, fügt er mit spöttischem Blick ein. Ihnen genüge es, wenn die Gebäude nicht höher als sechs Stockwerke gebaut werden. Der Wissenschaftler hat eine hohe Stirn mit vielen senkrechten Falten. Als er von einem schwimmenden Atomkraftwerk redet, graben sie sich tiefer als zuvor ein. Auf dem Pazifik, nahe der Stadt, soll es Energie für den Bezirk liefern. Als der Gelehrte mit seinem Team beim Bürgermeister erschien und Bedenken anmeldete, habe man die Delegation mit Abwinken bedacht.

»Das ist Rußland«, schließt der Professor, und ich erinnere mich, das in diesem Land nicht selten gehört zu haben.

Wir drücken zum Abschied die Hand des Forschers, und ich frage mich, ob sie über ein Vulkangestein ähnlich gleitet wie über die Haut einer Frau.

IM WAFFENLADEN

Wir nehmen die Buslinie sechs. An der Endhaltestelle soll es einen Waffenladen geben.

Ein bulliger Verkäufer mit Stirnglatze und Hornbrille geht in einem bis zur Decke verglasten Séparée des Geschäfts auf und ab und telefoniert per Handy. Sein Verkaufsraum birgt ein gefährliches Arsenal verschiedener Sportgewehre, Jagdflinten, Pistolen und Revolver.

Der Mann legt das Telefon beiseite und lauscht durch das ovale Sprechfenster Ronald, der nach einem Großkaliber fragt. Der Händler will den Waffenschein sehen. Als wir keinen vorweisen können, bietet er uns zwei Dosen mit Pfefferspray an. Andere Waffen dürfe er uns nicht überlassen. Wir nicken und hoffen auf das scheue Naturell der Bären. Außer den Sprays kaufen wir eine neue Landkarte von Kamtschatka und fünfzehn Tuben Mückenschutzsalbe »Komareks«. Die Bildaufdrucke von kläglich verendeten Blutsaugern verheißen solide Abwehrkräfte.

Der Ikarusbus holpert über die unebenen Straßen der Gebietshauptstadt. In den Kurven neigt er sich bedrohlich, und die Haltestangen zeigen, wofür man sie eingebaut hat. Wir fahren an einem Denkmal für Vitus Bering vorbei. Es heißt, er war der Gründer von Petropawlowsk und hat die Stadt nach seinen Schiffen, »Peter« und »Paul«, benannt.

Als wir am Flughafen aussteigen, sehe ich eine Frau, die meiner Katrin ähnelt. Meine Gedanken fallen in ein Loch, prallen auf, und ich frage mich: ›Was zum Teufel soll ich hier?‹ Vorhin waren wir in einem Supermarkt, der mich in seiner Pracht ganz und gar nicht an Rußland erinnerte. ›Fast wie zu Hause‹, dachte ich. Wir besorgten Trockenfutter, Brot, Speck, Konserven und Limonade. In der Drogerieabteilung blieb ich stehen, nahm ein Duschgel nach dem anderen aus dem Regal, klappte die Deckel auf, hielt mir die Packungen unter die Nase und sog die ausströmenden Düfte ein, so wie ich es in den Märkten daheim auch manchmal tat.

Ich fahre mir durchs Haar, beobachte die Hunde, wie sie die Futterbrocken zermalmen, Ronald, der das Gekaufte verstaut. Sommerluft umspielt mein Gesicht. Ich probiere ein Lächeln.

AUFBRUCH

»Wirst gleich sehen, wie schick sie aussehen«, sage ich voller Tatendrang zu Markus. Den Hunden werden kleine, knallrote Spezialrucksäcke aufgebunden, deren zerknautschte Taschen links und rechts der Flanken wie Schlappohren herunterhängen. Ich fülle sie mit Hundefutter. Die Vierbeiner sollen es selber tragen. Condor traue ich davon zehn, zwölf Pfund zu, Gina vier weniger.

Die Polstergurte um Bauch und Brust sitzen straff, die Taschen sind voll. Ich trete zurück, will sehen, wie die beiden das verkraften: Gina scheint der Last gewachsen, läuft ein paar Meter, sitzt dann im Gras, als wäre nichts. Der große Condor steht wie angewurzelt da. Ich rufe ihn. Er schwankt zu mir, legt sich unsicher hin, guckt mich entgeistert an. Ich nehme ihm etwas Futter ab. Siehe da, er wird quirliger.

Die Wanderung beginnt, wir eilen los wie aus Startblöcken. Ich strotze vor Kraft, spüre die dreißig Kilo auf meinem Rücken kaum. Mein Rucksack wippt auf den Schultern wie ein Schulranzen. Die heiße Nachmittagssonne bescheint unsere Gesichter, die Luft trägt süßlichen Duft.

Die Fußballwiese hinter uns lassend, vorbei an einem runden Flachbau mit zugenageltem Eingang, erreichen wir die Kreuzung Petropawlowsk–Milkowo. Wir überqueren eine Brücke über die Awatscha und folgen einem krummen Sandweg. Er führt uns nach Jelisowo. Uns springt das Leben an: hupende Autos, Stöckelschuhgeräusche auf dem Trottoir, quietschende Kinderwagenräder. Wir überholen Passanten, sind übermütig, wollen Grenzen ausloten, die es für uns nicht zu geben scheint. Gina und Condor laufen neben uns her, sehen mit ihren Taschen wie Bergwachthunde aus. Der Rüde hebt alle paar Minuten sein Bein, wieselt mal weit vor, dann wieder zurück. Er scheint mir leicht verwirrt.

»Pause!« ruft Markus. Sechzig Minuten sind um. Wir bauen auf einen Rhythmus: Einer Stunde Körpereinsatz folgen zehn Minuten Ruhe. Aus den Erfahrungen früherer Reisen wissen wir, daß gleichmäßige Zeitabläufe die Kräfte schonen.

Unter einem vergoldeten Lenin atmen wir durch. Ich schüttle eine leichte Erschöpfung ab und leere eine Brauseflasche. Wir lockern uns auf, kreisen die Schultern. Dann sitzen wir stumm auf dem Sockel des Denkmals und blicken uns um: Autos rauschen vorbei, ein Linienbus hupt, eine kurzberockte Frau stoppt ihren Kinderwagen und beugt sich hinein, auf den Parkbänken sitzen ältere Leute und stecken die Köpfe zusammen.

Die nächste Stunde bringt Abwechslung: Die Schultern brennen, und im Steiß steckt scheinbar ein Dolch. Ronald fragt einen Mann nach dem Weg. Auf eine kurze Antwort hoffend, lassen wir die Säcke auf den Rücken. Der gut Sechzigjährige aber will nach seiner Wegbeschreibung wissen, was uns hierher getrieben hat. Dann erzählt er von seinem Sohn, der sich entschieden habe, seine Verlobte zu heiraten – eine viel zu dünne und im Haushalt kaum zu gebrauchende Frau. Ronald gelingt es durch einen Fingerzeig, die Aufmerksamkeit des Mannes in die Ferne zu lenken, die eine einsame feuerrote Wolke interessant macht. Der Mann verstummt für einen neugierigen Moment, wir finden Raum, Worte über unseren Weitermarsch zu plazieren, bedanken uns und folgen der Straße Richtung Feuerwolke.

Der Ort liegt hinter uns und damit auch das uns vertraute Leben einer Stadt. Nun werden keine mehr folgen. Jetzt beginnt die Natur mit ihren Wäldern, Wiesen, Bergen und Vulkanen. Der Weg führt mitten durch die Taiga. Noch ist er asphaltiert, noch riecht es nach Abgasen, vermischt schon mit dem Duft von Nadelbäumen und Moos.

Die Stunden vergehen, Markus erzählt weniger, verstummt bald. Meine Leichtfüßigkeit ist müdem Traben gewichen.

Condor fällt zurück, ich rufe ihn, er folgt träge. Die Szene wiederholt sich. Ich beginne mich zu sorgen. Wir halten an, heben uns gegenseitig die massigen Säcke von den Schultern. Ich untersuche den Rüden und sehe, was passiert ist: Der Riemen seines Gepäcks hat sich eng um seinen Hals geschnürt und wohl das Atmen erschwert. Ich lockere die Schnalle, mein Liebling sendet mir dankbare Blicke. Bevor wir weitergehen, nimmt Markus Condors Kopf zwischen die Hände, taucht die Nase in das Fell und nimmt die Folgen seiner Tierhaarallergie in Kauf: rote Zombieaugen und pausenloses Niesen.

ANGST

Halb zehn Uhr. Die Sonne scheint trotz der späten Stunde nicht zum Untergehen bereit. Wir verlassen die Straße, gehen in den Wald und finden eine Schneise zum Lagern. In der Nähe rauscht ein Bach.

Ronald sammelt Holz, ich errichte das Zelt. Erinnerungen an die Flußfahrt auf der Lena erwachen. Liegt auch hier ein Toter im Gras? Mit Schaudern denke ich zurück an das blasse Gesicht meines Freundes, an die Leiche mit dem Loch im Schädel …

Es dämmert, rasch kühlt die Luft ab. Wir rücken näher an das Feuer. Ich sehe zu Ronald. In seinen Augen leuchtet Neugier. Er scheint den Weg nach Norden in Gedanken abzutasten, scheint zufrieden. Mich stört schon jetzt das leichte Jucken auf der Haut, mein zerzaustes Haar, das Ziehen in den Schultern. Wortlos krieche ich ins Zelt.

Ich beobachte Markus, der sich im Schlafsack zusammenrollt, wie vorgestern auf dem Kinderbett. Ich würde meinem Freund gern Mut zusprechen, ihm sagen, daß das Heimweh schon verfliegen werde, wenn wir mitten im Abenteuer stecken, daß die ersten Reisetage für uns immer die schwersten waren. Die Worte erscheinen mir leer, unnütz, floskelhaft. Also schweige ich, schaue ins Feuer, streichle die Hunde. Sie dösen vor sich hin, haben heute kaum etwas gefressen. Auch sie müssen sich ans Unterwegssein gewöhnen. Vieles ist neu für sie: ihre Rucksäckchen, die Hitze, neue Gerüche ... Morgen werden sie gewiß hungriger sein.

Bevor ich schlafen gehe, lege ich den Proviant in einen wasserdichten Sack, rolle ihn zusammen und schaffe ihn wegen der Bären vom Lager fort. Gina bewacht Markus, Condor begleitet mich. Ich erklimme einen Baum und lege das Essen in eine Astgabel.

Gerädert schlüpfe ich in meinen Schlafsack und sehe die Hunde durch den Zeltspalt. Ich habe sie nicht angeleint. Hier, im Wald, sollen sie sich ruhig frei bewegen und das nahe Terrain als Revier einnehmen.

In der Nacht kommt die Angst. Gina bellt, laut und aggressiv. Wir schnellen hoch, ich denke an das lächerliche Pfefferspray, ergreife die Lampe, stürme aus dem Zelt, umschleiche es, sende Licht zu den Bäumen, zu den Hunden, die die Köpfe mal dahin, mal dorthin wenden. Das Bellen wird zum Knurren, verstummt. Ich krieche zurück ins Zelt, sinke in einen Halbschlaf, gewahr, wieder aufzufahren.

DIE IDEE

Am nächsten Morgen waschen wir uns im eisigen Bach, den der dichte Wald in schummriges Licht taucht. Wir stehen bis zu den Waden im Wasser, werfen es zähneklappernd gegen unsere Leiber.

Mit tauben Füßen huschen wir an Land, putzen die Zähne, säubern Geschirr und Besteck. Schließlich fische ich meine Uhr, die ein Thermometer besitzt, vom Bachgrund und zeige Markus erstaunt die Temperatur: 3,2°! Wir schauen zum sonnigen Himmel. Später werden wir schwitzen, auch wenn das jetzt unvorstellbar scheint.

Unterwegs rauscht der Verkehr vorbei. Die Blumen am Straßenrand sind verstaubt, im Gestrüpp liegen zerknitterte Plastikflaschen, LKWs stoßen Ruß aus. Werden wir das »Paradies Kamtschatka«, wie Ronald es nennt, im Norden finden?

Nachmittags rasten wir vor einer Böschung, die zum dichten Unterholz des Waldes führt. Die Rucksacklast ist unerträglich geworden.

»Wir müßten Schubkarren haben«, sagt Ronald. »Rauf mit den Säkken und weiter!« Freudig begutachtet er unser Gepäck, nimmt mit den Händen Maß, scheint seine Idee schon bildhaft vor sich zu sehen. Sie gefällt auch mir. Nicht weit von uns zweigt eine Straße ab, auf dem Wegweiser lesen wir »Korjaki«. Dort soll unser Wunsch Wirklichkeit werden.

Im Dorf, benannt nach dem nahen Vulkan, scheinen sich die Holzhäuser vor ihm zu ducken. Die Strommasten stehen schief, Fliegen summen, es riecht nach Stall, auf der Straße liegt Kuhdung. Ein Traktor naht mit ratterndem Motor. Der Fahrtwind weht etwas Heu vom Anhänger.

Wir stehen vor einem Gemischtwarenladen, in dem es solche Karren, wie wir sie gern hätten, geben könnte. Nach der Aufschrift an der Eingangstür öffnet er erst in zwei Stunden. Wir schlendern zu einem nahen Bach, setzen uns auf ein Brückengeländer und lassen Gina und Condor im Wasser spielen.

Fahrradklingeln erschallen, wir drehen uns um, sehen in neugierige Bubengesichter. Die Kinder plappern wild durcheinander. Als sie erfahren, worauf wir warten, wollen sie die Verkäuferin des Geschäfts bitten, es früher zu öffnen. Nach Minuten ruft uns eine Frauenstimme. Der Laden führt »Schauma«, »Pampers« und Heimwerkerzeug. Aber keine Schubkarren. Wer eine brauche, sagt das Fräulein, baue sie sich selbst. Wir verlassen das Geschäft, sie schließt hinter uns ab.

Im Zentrum des Ortes stoßen wir auf einen Basar. Eine alte Frau sitzt regungslos auf einem Holzschemel. Trotz der Wärme trägt sie einen dicken Mantel. Das geblümte Kopftuch ist ihr halb über die Augen gerutscht. Vor ihr steht ein Kinderwagen, der statt eines Korbs eine Tischplatte besitzt. Radieschenbündel und Knoblauchzöpfe liegen darauf. Matt glänzen Blaubeeren in farblosen Plastikeisbechern. Als wir pantomimenreich unser Anliegen vortragen, blinzelt uns die Alte verschlafen an, zuckt die Schultern und klagt: »Kinder, was wollt ihr?«

Eine jüngere Kollegin tritt zu uns, schiebt die Hände unter die Träger ihrer Latzhose und enträtselt, was wir brauchen.

»Datschki«, sagt sie mehrmals, während sie uns mit breit nach vorn gestreckten Armen, geballten Fäusten und schlingerndem Gang vor sich sieht. Sie zeigt uns ein beflaggtes Gebäude: das Rathaus. Der Bürgermeister werde uns helfen, versichert sie.

Die blonde Sekretärin ist dick, aber flink. Erst setzte sie Teewasser für uns auf, nun wühlt sie in einer Schublade, entnimmt ihr eine Bonbonniere und stellt sie uns mit geöffnetem Deckel auf den Tisch.

»Nehmt nur«, ermuntert sie uns. Wir greifen zu und schmunzeln: Pralinen, die Vulkanen ähneln. Während wir naschen, sehe ich mich um. Die Wände sind aus dunklem Holz, das vergilbte Fotos und eine Art Gobelin beleben. Im großen, braunen Aktenschrank sind die Ordner nach Jahreszahlen sortiert. Von einem Bild auf dem Bürotisch lächeln mich ein Mann mit Schapka und drei Kinder in übergroßen Winterjacken an.

»Die Arbeit ruft«, hören wir eine Männerstimme aus der Tiefe des Flurs. Die Sekretärin erklärt, daß der Bürgermeister das immer zum Dienstbeginn sage.

»Aha, Touristen«, begrüßt uns der kleine, beleibte Mann. Trotz seines Alters jenseits der Fünfzig ziert sein Haupt volles, dunkles Haar. »Aus Amerika?« Wir korrigieren.

»Das ist besser. Wie kann ich helfen?« Wir tragen unseren Wunsch vor. Der Bürgermeister überlegt.

»Vielleicht fragen wir einen Bauern?« werfe ich ein.