Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

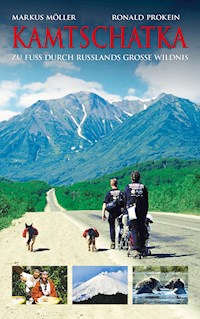

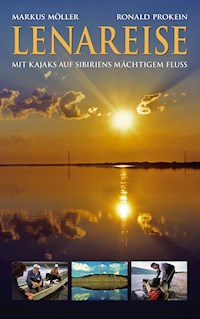

Wenn die Sibirier von der Lena reden, dann mit Respekt. Sie ist der große, mächtige Strom Russlands. Die beiden Guinness-Buch-Rekordler Markus Möller und Ronald Prokein befahren ihn im Jahr 2000 mit Kajaks, über 3000 Kilometer, bis zur kältesten Großstadt der Welt Jakutsk. Sie sind keine Profis, vertrauen ihrem Ehrgeiz, haben zwei Schäferhunde zum Schutz dabei. Unterwegs kentern die Abenteurer, treffen auf mittellose Kapitäne und Fischer, lernen Wolgadeutsche kennen und Menschen, die nie einem Ausländer begegneten. Sie geraten in Mafiakreise und machen eines Abends einen grausigen Fund. Unterwegs durch die Taiga, getrieben von Abenteuerlust und sportlichem Ehrgeiz, geplagt von Hitze, Stürmen und Kälte, und eine Verlassenheit fühlend, wie sie die beiden noch nicht kannten, versuchen sie, auch ihre Freundschaft wiederzufinden. Doch dies, das merken die Männer bald, ist dabei wohl das Schwierigste.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Gedanken

Das Flüsschen Lena

Der Unfall

Wolja

Nudeln mit Speck

Die Wegweiser

Einsam zu zweit

Mick Jagger

Der Dorfschreck

Der Streit

Eine verpasste Chance

Frühaufsteher

Brot

Kampfmaschinen

Der Freilauf

Besuch

Der Fisch

Wodka

Ust-Kut

Eine gefährliche Runde

Unterwegs mit Wladimir

Das Geschenk

Der Traum

Die Taiga ruft

Quälende Gedanken

Klarer, schmutziger Fluss

Muterei im Kajak

Michails Zwifel

C.C. Catch

Der Laden

Der Tanker

Inseln

Intereessante Dinge

Bescherung

Angst

Schräglagee

Schiffen

Ein grausamer Fund

Der Tag danach

Lensk

Das Polizeirevier

Anuschkas Café

Andrej, der Ungeduldige

Vaterstolz und Wodkasorgen

Die Schlägerei

Die Zwangseinladung

Wassilis Reich

Eine lange Nacht

Eine Radiomeldung

Aufbruch

In Soldikel

Ein Gespräch

Das Goldgräberdorf

Die Nacht am Felsen

Holzdächer

Die Jakutenfamilie

Das Horrorboot

Das Lichtermeer

Oljokminsk

Schwimmen in Geld

Ein Ruhetag

Sandbänke

Das Fußballquiz

Rauchwolken

Die Straße und das Unwetter

Das Foto

Touristen

Kolja hinterm Gartenzaun

Der Holzstapel

Zielpunkt Jakutsk

Der Ordshonikidseplatz

Der Franzose

Jakutsker Nachtleben

Der Bankbesuch

Der Hafen

Der Überfall

Das Interview

Wo ist Dmitri?

Adam und Sascha

Raketa

Russisches Roulette

Das Hirschgeweih

An Bord

Nächtliches Gebell

Der Kapitän

Leichtsinn

Der Nasenkneifer

Safar

Der Reiseveranstalter

Zwischenziel

Nikolai

Aleksander, der Nazi

Nikolais Lied

Eine Bitte

Die Versprechen

Der Schiffswecker

Ein Wiedersehen

Die Abschiedsfeier

Die Köchin

Jagd

Aljoschas Belehrung

Ablenkung

Kartoffeln

Eine sibirische Lösung

Der Kamas

Die Fahrt nach Irkutsk

Trampen nach Birjulka

Die Burjatenfamilie

Beim Bürgermeister von Birjulka

Irkutsk

Schnee

Böckchensprünge

Moskau

Der ARD-Mann

Ein Anruf

Ankunft

Danksagung

Statistik

Nachwort

VORWORT

Mich hat das beeindruckt. Zwei Jungs aus Rostock, die sich mit einem schon etwas klapprig wirkenden VW Bus, mit viel Mut und wenig Geld bis zum riesigen sibirischen Fluß Lena durchschlagen; zwei Jungs, die diesen Fluß dann auch noch befahren (nicht mit dem VW Bus) und dann das Ganze wieder zurück; zwei Jungs aus Rostock also, die schließlich in Moskau im ARD-Studio auftauchen und einfach davon erzählen, das hat mich beeindruckt. Was sie erlebt haben, das ist das wirkliche Rußland mit all seinen Höhen und Tiefen, all seinen Schönheiten und jener Melancholie, die den, der sich einmal darin verfängt, nicht mehr losläßt. Das ging mir in acht Jahren Rußland selbst so. Natürlich bis heute. Das ging großen Kollegen wie Gerd Ruge, Fritz Pleitgen und Klaus Bednarz so. Natürlich auch ihnen bis heute. Vielleicht haben wir alle durch unsere vielen Reportagen aus dem großen Rußland ein winziges Stück dazu beitragen können, daß sich zwei junge Abenteurer aus Rostock auf den Weg machen und nun so wundersame Geschichten von ihrer Reise zu erzählen in der Lage sind. Das wäre schön.

Einziges Problem: Ich glaube nicht daran. Ich bin überzeugt, daß sie, so wie sie »gestrickt« sind, das sowieso machen oder gemacht hätten. Mit anderen Worten: Getrieben von Erfahrungshunger und einem gehörigen Schuß Abenteuerlust liefern sie nun einen lesenswerten Bericht aus der russischen Wirklichkeit.

Zugegeben: Es gehört viel Kraft und Mut dazu, solch eine Reise auf diese Weise zu unternehmen. Uns, die wir sie nicht begleiten konnten, versetzt es jetzt wenigstens in die Lage, ihre Erfahrungen nachzulesen.

Ich, der ich nach acht Jahren Rußland derzeit in Berlin lebe und arbeite, freue mich darüber. So kommt ein kleines Stückchen meiner zweiten Heimat selbst bis nach Berlin.

Ich wünsche ihnen, den Leserinnen und Lesern, die gleiche Freude.

Thomas Roth Chefredakteur ARD Hauptstadtstudio Berlin, im Mai 2003

GEDANKEN

Diese verfluchte Nacht im November. Ich stehe in der Küche meiner Altbauwohnung. Das scharfe Messer in der Hand macht mir keine Angst. Blut tropft auf den Boden. Ich habe mir in den Unterarm geschnitten, will testen, ob die Klinge scharf genug ist. Es tut nicht weh. Ich habe versucht, mich mit Alkohol zu betäuben, zu viel Alkohol: soviel, bis der letzte Tropfen aus der Flasche durch meinen Hals geronnen war. Bilder tauchen wie Blitzlichter auf. Ich starre die kahle weiße Wand an. Wie lange ist es her, seit mich das Stöhnen aus der Nachbarwohnung aus dem Schlaf geholt hat? Ich will nicht mehr leben. Die Wand wird durchsichtig. Ich sehe Lara, die Frau, die ich für meine große Liebe hielt. Ich sehe Ronald, meinen besten Freund. Ich sehe, was die beiden tun, weil ich es höre ... Ich hämmere mit den Fäusten gegen die Wand, nehme wahr, daß ich schreie. Dann sacke ich zusammen. Müde, betrunken, leer, das Messer in der Hand ...

Ich sitze im Kajak und paddle. Die Bilder der Vergangenheit verschwinden wie der frühe Flußnebel. Die Lena liegt vor mir, glitzert in der Sonne.

Neben mir Ronald. Wir sind wieder unterwegs, konnten dem Drang nach neuen Erlebnissen, dem Versuch, scheinbar Unmögliches zu bewältigen, nicht widerstehen und haben uns auf eine Reise gewagt, die gefährlich werden könnte. Denn was damals passierte, ist bis heute unser dunkelstes Kapitel. Unausgesprochen. Totgeschwiegen. Ronald und ich kennen uns über 23 Jahre, waren die dicksten Freunde, haben fast alles gemeinsam unternommen. Vielleicht ist dies unsere Sicherheit. Doch wird das reichen? Werden wir 4000 Kilometer bis nach Tiksi am Arktischen Ozean unterwegs sein und die Gedanken ausklammern können? Oder wird uns die Vergangenheit überrollen? Kann man verlorengegangenes Vertrauen wiedergewinnen? Wir tun seit Wochen so, als wäre die Vergangenheit tatsächlich vergangen. Schaue ich zu Ronald, sehe ich den Rivalen und nicht den Freund von einst. Ihm wird es nicht anders gehen als mir.

Wir sind trotzdem ein Team, glauben zumindest daran, daß uns ein Teil von dem, was uns stets auf den vorherigen Touren verband, auch diesmal verbinden wird.

›Reisepartner müssen ja keine Freunde sein‹, dachte ich vor der Unternehmung, und so denke ich auch jetzt, ›aber sie können trotzdem zusammenhalten.‹ Und das müssen wir in dieser schier menschenlosen Gegend auch.

Einer wird die Garantie für den anderen sein.

DAS FLÜSSCHEN LENA

Die Lena soll im Norden so breit sein, daß man von einem Ufer das andere nicht sehen kann. Launisch, kalt, und im Frühjahr, wenn das Eis taut, soll sie Dörfer und Städte überschwemmen und dabei so manches Leben auslöschen. Der Fluß gehört zu Sibirien, wo alles mächtig, gewaltig und unberechenbar scheint. Wohl nirgends auf der Welt sei der Grat zwischen schön und gefährlich so schmal wie in Sibirien, sagt man.

Dieser Freitagvormittag im Juli, zehn Tage vor der Monatswende, ist schön, und wir fühlen uns in den schnittigen Kajaks ein wenig unterfordert. Wir paddeln kaum, lassen uns mit der Strömung über kleine Wellen treiben.

Jedes der Kajaks kann bis zu 230 Kilogramm Gewicht aufnehmen. Wir haben diese Grenze ausgeschöpft. An Bug, Heck und zwischen den zwei Einstiegsluken befestigten wir die prallgefüllten Neoprentaschen. Die Stauräume sind voll mit Nahrung, Medikamenten und Werkzeug. Ronald hat seine beiden Schäferhunde Gina und Condor zu unserem Schutz mitgenommen. Der Rüde liegt in Ronalds Kajak, die Hündin in meinem. Für die beiden sind die Vorderluken bestimmt. Wir haben dort die Plastiksitze ausgebaut und den Boden mit Teppichresten bedeckt. So können die Hunde verschiedene Liegepositionen einnehmen und haben es zudem weich und bequem.

Es ist Mittag geworden. Die Sonne scheint auf uns herab, und wir paddeln inzwischen schneller. Fast so, als könnten wir die Lena in ein, zwei Wochen abhaken. Der gewaltigste Strom des Nordens ist hier nur siebzig Meter breit und erinnert uns mit seinen kleinen Zuflüssen an die Mecklenburgische Seenplatte. Nein, hier ist nichts gefährlich.

Wir haben die Welt in Rekordzeit umradelt, wir waren mit dem Auto unterwegs nach Brunei. Immer befuhren wir dabei Hauptstraßen. Hier aber gibt es keine Straßen mehr. Die einzige befahrbare ist die Lena selbst.

Als Startpunkt für unsere Reise wählten wir den Ort Birjulka. Zwar ist der Fluß bis zu diesem Dorf schon knapp zweihundert Kilometer aus dem Baikalgebirge herabgeflossen, vor Birjulka aber ähnelt er eher einem Bächlein, schmal und flach. Dennoch ist dieses »Bächlein« nicht ungefährlich. Oftmals liegen in ihm umgefallene Baumstämme, versperren den Weg, und die Strömung ist an diesen Stellen gewaltig.

Unser VW-Bus, mit dem wir von Rostock bis zu diesem Dorf fuhren, steht seit gestern beim dortigen Bürgermeister. Wir suchten ihn in seinem Amt auf, erklärten ihm unser Vorhaben und fragten, ob er den Bus bis zu unserer Rückkehr in seine Obhut nehmen könne. Der Mann hatte nichts dagegen, und sein Hof bot dafür genügend Platz. Dieser Bürgermeister war mir auf Anhieb sympathisch. Ich kann nicht sagen, warum wir dem hageren Mann mit dem chronisch steifen Hals und den vielen Goldzähnen sofort vertrauten. Es war einfach so. Vielleicht lag es auch daran, daß er selbst ein wenig hilflos wirkte. Es war so ein Aus-dem-Bauch-Gefühl.

Der Bus, mit dem wir die achttausend Kilometer bis hierher fuhren, ist schon sechzehn Jahre alt. Neun Tage benötigten wir für die Anreise. Eigentlich eine gewaltige Entfernung. So, als wären wir von Rostock nach Nairobi gefahren. In Rußland aber gelten für uns andere Entfernungswahrnehmungen. Rußland, das ist für uns inzwischen wie ein Stück Heimat geworden. In keinem anderen Land waren wir jemals länger unterwegs. Schon bei der Abreise in Rostock verspürten wir deswegen ein Kribbeln im Bauch. Das war vor elf Tagen, am zehnten Juli. Unsere Eltern, Freunde und Bekannten hatten sich zu unserer Verabschiedung vor dem Rathaus eingefunden, und Rostocks Stadt-oberhaupt schüttelte uns, es ist bei unseren Reiseunternehmen schon fast eine Tradition geworden, zum Abschied die Hände und wünschte uns viel Glück. Auch eine auf russisch verfaßte Grußbotschaft an die Menschen, die wir unterwegs treffen würden, gab er uns mit auf den Weg.

Wir waren nur einige hundert Meter vom Rathaus entfernt, als es auf dem Dach des Busses knackte und knirschte. Der selbst zusammengeschweißte und verschraubte Gepäckträger, auf den wir die Kajaks montiert hatten, war zu unserem Entsetzen angebrochen. Verzweifelt steuerten wir den Wagen zurück vor unsere Haustür. Uns war mulmig zumute. Wie würde der Gepäckträger die sibirischen Monsterschlaglöcher aushalten? Wir drehten eine Menge Extraschrauben in die Konstruktion. Dann starteten wir sozusagen ein zweites Mal: Über Polen, Litauen und Lettland erreichten wir ohne Zwischenfälle die lettisch-russische Grenze. Dort mußten wir uns in eine lange Fahrzeugkolonne einreihen. Zehn Stunden dauerte es, bis wir endlich den Schlagbaum passieren konnten.

Dann aber war es wieder da, das Gefühl, in einem Land unterwegs zu sein, das größer und weiter nicht sein kann. Über Moskau und Nishni Nowgorod reisten wir in Richtung Kasan. Jeder Baum an der Strecke, die wir bereits zweimal befahren hatten, schien uns vertraut.

Hinter Kasan überholte uns ein Lada, obwohl die Straße einen Hügel hinaufführte und unüberschaubar war. Auf der Gegenfahrbahn tauchte plötzlich ein Kleinbus auf. Der Lada schleuderte nach rechts, nach links, überschlug sich fast, landete im Straßengraben. Ronald bremste, wir sprangen aus dem Wagen, liefen zum Unfallort. Vorbei an einem Verkäufer, der am Straßenrand stand, in der Hand einen langen Fisch, den er werbewirksam vom Körper streckte, als wäre nichts passiert. Wir rissen die Fahrertür des Lada auf, der schief im Graben lag. Eine Alkoholwolke kam uns entgegen. Dem Fahrer blutete die Nase, seine glasigen Augen schauten verwirrt drein. Auch der Kleinbus stoppte. Ein großer Mann stieg aus, eilte uns zu Hilfe. Zusammen zerrten wir den Ladafahrer vom Steuer, denn der gab schon wieder ordentlich Gas, um aus dem Graben zu kommen. Scheinbar wollte er seine Fahrt fortsetzen. Der Mann zitterte am ganzen Leib. Ich kramte eine Decke aus seinem Kofferraum und reichte sie dem Betrunkenen. Er nahm sie, drückte sie ans Gesicht. Auf Zureden des Kleinbusfahrers legte er sich schließlich auf den Rücksitz seines Fahrzeugs. Als der Mann eingeschlafen war, konnten wir unsere Reise beruhigt fortsetzen. Derweil stand der Verkäufer noch immer mit dem langen Fisch in der Hand am Straßenrand, als gäbe es nichts Wichtigeres.

Gegen Abend, die Sonne stand nur noch flach über dem Horizont, erreichten wir Ufa, die Millionenstadt an der Grenze zu Asien. Von einer Brücke hing ein Kabel herab. Es streifte unsere Frontscheibe, löste einen Funkenregen und bei uns einen ziemlichen Schreck aus.

Von Ufa aus ging unsere Fahrt ohne Unterbrechung weiter auf der Transitstraße in Richtung Kasachstan. Dort, nach knapp sechstausend gefahrenen Kilometern, an der Landesgrenze angekommen, winkte uns ein kasachischer Beamter ohne zu zögern weiter. Nach einhundert Kilometern Fahrt durch diese ehemalige Sowjetrepublik erreichten wir die kasachisch-russische Grenze im Osten, und es tauchte ein Problem auf. Wie nur, so der Uniformierte, hätte uns sein Kollege ins Land lassen können? Für Kasachstan brauche man ein Extravisum, das wir aber nicht hatten. Das russische reiche nicht mehr wie früher für den Transit aus. Doch der Grenzer war freundlich, telefonierte mehrmals, fuhr wegen uns sogar in den nächsten Ort zu seinem Vorgesetzten und erreichte tatsächlich, daß wir weiterreisen durften. Vielleicht verdankten wir es der Tatsache, daß unser Helfer am nächsten Tag heiraten wollte und er deswegen in bester Laune zu sein schien.

Der Rest des Weges bis zum Baikal spulte sich in einem gleichförmigen Rhythmus ab. Wir fuhren Tag und Nacht, wechselten uns beim Fahren ab und wußten, daß das eigentliche Abenteuer noch auf uns wartete ...

Wasser plätschert unter unseren Booten. Sonst ist es still. Kein Mensch weit und breit. Nur dichte Wälder und grüne Hänge, von denen einzelne Bäume wie stumme Zuschauer auf uns herabblicken.

Das Geräusch eines aufheulenden Motors zerschneidet die Stille. Der Lärm wächst an, ein langes, braunes Holzboot schießt an uns vorbei. Der hellblonde Mann am Ruder schaut mit offenem Mund zu uns herüber, und ihm steht die Frage im Gesicht geschrieben, was wir hier, in dieser gottverlassenen Gegend, wohl treiben mögen.

Sekunden später ist das Boot hinter einer Flußbiegung verschwunden. Das Heulen des Motors wird leiser und verklingt.

DER UNFALL

Vor uns baut sich eine bewaldete Insel auf und teilt den Fluß. Die Strömung nimmt zu, unsere Kajaks werden schneller. Wir hören auf zu paddeln, treiben auf den linken Flußarm zu. Täusche ich mich oder kommen uns dort Wellen entgegen? Wie in einer Vision sehe ich uns kentern.

»Nach rechts!« rufe ich zu Ronald, der im Boot hinter mir treibt. Die Insel fliegt auf mich zu. Panisch paddle ich gegen die Strömung. Es hat keinen Sinn. Ich rase einem knorrigen, schiefen, ins Wasser ragenden Baum entgegen. Warum ich ausgerechnet jetzt an die Warnung meiner Großmutter denken muß, welche meinem Vater galt, wenn er mit uns im Moskwitsch die Alleen zu schnell befuhr, kann ich nicht erklären. »Manfred! Die Bäume sind nicht aus Gummi!« höre ich sie rufen ...

Der Aufprall ist hart. Dann, eine Sekunde etwa, ist alles friedlich. Das Boot steht still. Doch kurz darauf drückt es der Strom unter den Baumstamm. Gina und ich werden aus den Luken gerissen. Ich kann nicht mehr atmen. Wo ist oben, wo unten? Ich werde hinabgezogen, schieße an die Oberfläche, ringe nach Luft. Mein Schuh klemmt in der Fußstütze. Ich tauche, taste mich am Bein entlang, suche den Klettverschluß, finde ihn, reiße ihn auf. Schnell zerre ich meinen Fuß heraus und bin endlich befreit. Sofort greift die Strömung nach mir. Nirgends kann ich mich festhalten. Ich versuche zu schwimmen, meinen Kopf über dem Wasser zu behalten. Wie ein abgebrochener Ast werde ich vom Strom mitgerissen. Kajak und Gepäck treiben an mir vorbei. Ich sehe, wie Gina das Ufer erreicht. Und während ich noch immer versuche, nicht zu ertrinken, laufen Bilder wie in einem Film in mir ab. Nicht die klassische Das-ganze-Leben-zieht-an-mir-vorbei-Story, nein, ich sehe Ronald und mich im VW-Bus sitzen und nach Hause fahren. Stumm. Traurig. Wieder eine vermasselte Reise! In Rostock zeigen Passanten auf uns, lachen. »Schaut! Da kommen die Versager!«

Weit hinter mir erkenne ich Markus. Ich kann ihm nicht helfen. Sein Boot aber, das könnte ich retten. Es treibt an mir vorbei, und ich habe nur diese eine Chance. Mein Paddel rotiert. Das Boot ist zum Greifen nah. Ich mache meinen Arm ganz lang, bekomme den Bug zu fassen. Doch ich bin mitten auf dem Fluß, die Strömung zieht mich davon. Links von mir – das Ufer mit Bäumen, Ästen, die ins Wasser ragen. Da muß ich hin!

Mit einer Hand halte ich das Kajak von Markus fest, mit der anderen versuche ich, das Paddel zu bewegen. Tatsächlich, es funktioniert! Das Geäst naht. Ich greife einen knorrigen Ast, muß ihn wieder loslassen, fasse den nächsten, welcher daraufhin abbricht. Erschreckt halte ich ihn in der Hand. Weiter geht es. Mit der Kraft, die mir noch geblieben ist, kralle ich meine Finger um einen anderen. Hinter mir Gesträuch, das die Boote auffängt. Es knackt und knirscht. Aber wir stehen halbwegs. Zweige bohren sich in Condors Fell. Er wird nervös, bringt das Boot zum Schaukeln.

»Bleib!« befehle ich. Er folgt, trotz der Zweige, die ihn einengen, sitzt gebückt, aber ruhig vor mir. ›Ein gehorsamer Hund ist ein Segen!‹ schießt es mir durch den Kopf. Für einen Moment fühle ich mich zwischen den Ästen und Zweigen geborgen wie in einem Nest.

Der Fluß ist flacher geworden. Keine Ahnung, wie lange ich schon durch ihn wate, über loses Gestein, nur noch am linken Fuß einen Schuh, ständig umgerissen von der Strömung, auf dem Weg zu Ronald und Condor.

Ich freue mich nicht, die beiden zu sehen. Das ganze Chaos ist mein Werk. In Gedanken sehe ich Ronald triumphieren, höre ihn sagen: »Es ist deine Schuld!« Und ich werde nicht antworten können. Ich fühle mich niedergeschlagen, enttäuscht, müde. Meine triefendnasse Kleidung zieht mir die Schultern hinunter. Das Wasser ist eisig. Sechs Grad hatte es am Morgen, als wir die Temperatur maßen.

Endlich ist Markus angekommen. Ich will wissen, wie es ihm geht, höre aber nur leises Bibbern. Zitternd klammert er sich an sein Unglücksboot. Das Wasser reicht ihm bis unter die Brust. Wie soll er so ins Boot kommen? Ich schaue in sein rotblau unterlaufenes Gesicht, in müde Augen. Verwirrt und nach Hilfe suchend blickt er sich um. Er tut mir leid. Zum ersten Mal seit Jahren.

Condor leckt mir übers Gesicht. Ein bißchen Trost tut gut.

Anstatt mich auszuschimpfen, meint Ronald fast sanft, ich solle versuchen, die Böschung hinaufzuklettern, welche etwa drei, vier Meter hoch und rutschig ist. Ich fasse nach einem Ast, versuche, mich hochzuziehen, verliere den Halt, falle zurück ins Wasser, probiere es wieder, obwohl ich weiß, daß es sinnlos ist. Irgendwann gebe ich auf.

Zum gegenüberliegenden Ufer! Da muß ich hin, da ist es flach und leicht, an Land zu kommen, da irgendwo ist auch Gina. Ich schaue in meine Kajakluke. Das Wasser steht bis über den Sitz. Zweige und Laubblätter schwimmen darauf. Das Boot von hier aus zu besteigen erscheint mir noch schwerer als diese Schlammböschung neben mir zu erklimmen. Aber was bleibt mir übrig? Den Kahn zum anderen Ufer ziehen? Die Strömung würde mich samt Boot fortreißen. Kälte lähmt meine Gedanken. Alles scheint aussichtslos. Und mein Gepäck treibt weiter fort von uns: das Zelt, mein Schlafsack, meine Winterkleidung ...

Wieder heult ein Motor auf, der Lärm schwillt an. Wir erkennen ein stromaufwärts fahrendes Boot und bald den Blondschopf vom Vormittag. Unsere Rettung! Ronald ruft um Hilfe. Der Bursche steuert lässig auf uns zu.

»Unsere Taschen«, erkläre ich ihm aufgeregt und zeige den Fluß hinab, «bitte, hole sie!« Aus dem Augenwinkel registriere ich einen erstaunten Blick von Markus, der sicher erwartete, zuerst aus dem eisigen Wasser befreit zu werden. Dann nickt er dem Blonden zu. Ohne Gepäck wäre die Reise schon heute zu Ende. Der Fremde schaut uns fragend an. Dann braust er davon.

Minuten später kehrt er mit den Taschen auf der Sitzbank zurück.

WOLJA

Die Sonne versteckt sich hinter mächtigen Wolken, als ich mich in das Motorboot hieve und auf eine Holzbank fallen lasse. Wasser rinnt an mir herab. Ich friere, klappere mit den Zähnen und halte mein Kajak, das wild auf den Wellen schaukelt, am Tragegriff des Bugs fest. ›Du entwischst mir nicht noch einmal‹, denke ich trotzig und erleichtert zugleich.

Ronald müht sich noch über den Fluß, als unser Retter aus dem Boot ans Ufer springt. Ich steige ins knöcheltiefe Wasser und ziehe das Kajak an Land. Danach drehe ich mich zu dem Fremden, um ihm zu danken. Doch der ist verschwunden.

Holz knackt. Kurz darauf leuchtet sein blonder Haarschopf zwischen dem Dickicht auf. Der Bursche kommt mir mit kleinen Ästen und Zweigen im Arm entgegen, wirft sie zu Boden und entfacht in wenigen Sekunden ein Lagerfeuer. Jetzt erst, nach all der Aufregung, betrachte ich den jungen Mann genauer. Er trägt eine graue Baumwolljacke, die ihm etwas zu groß ist. Seine leicht verschmutzte Hose steckt in langen, schwarzen Fischerstiefeln. Er hat kurze, struppige Haare und neugierige Augen. Ich schätze ihn um die dreißig.

Ich hocke mich ihm gegenüber an das Feuer, halte meine Hände darüber und flüstere »Danke« über die Flammen.

»Wolja«, sagt er, zeigt auf sich und reicht mir die Hand. Dann zieht er eine Zigarette hinterm Ohr hervor, zündet sie an und reicht sie mir. Ich nehme einen tiefen Zug, obwohl ich mir die Qualmerei für die Reise abgewöhnt habe. Vom Ufer her höre ich laute Atemgeräusche. Es ist Ronald. Bald hockt er sich neben mich. Und wenig später kommt auch Gina durch das Gestrüpp zu uns gelaufen. Wir sind wieder vereint.

Um uns herum Mücken und Bremsen, die es besonders auf mich abgesehen haben. Da ich nun am Körper nichts weiter als eine Unterhose trage – die übrige Kleidung soll trocknen – biete ich ihnen eine riesige Angriffsfläche. Ich springe vom wärmenden Feuer auf und schlage wild um mich. Was nützt es? Endlich finde ich in einer Tasche trockene Klamotten. Ich streife sie über. Nun fühle ich mich besser und kann auch mit Wolja plaudern.

Wie wir annahmen, ist er Fischer, so wie sein Vater und Großvater auch.

»Was soll man hier sonst tun?« klagt er und streckt uns seine rauhen, verarbeiteten Hände entgegen. Die Fischerei mache einsam. Manchmal, da rede er schon mit sich selbst.

»Vor Jahren«, berichtet er weiter, »gab es hier in der Nähe eine Werft.« Er zeigt nach Westen, wo etwa zwanzig Kilometer entfernt Katschug, der nächste Ort, liegt.

»Hier geht alles kaputt.« Er winkt ab. »Aber«, sein Blick wird wacher, »ich gehe nach Irkutsk.«

Und seine Augen blicken nach Süden, scheinen zweihundert Kilometer über die Baumkronen der Taiga, die Gipfel des Mittelsibirischen Berglands, hin zu jener großen Stadt zu wandern. Woljas weiteste Reise allerdings führte bisher nur nach Katschug, zur Kartoffelernte.

»Ich will arbeiten, Menschen um mich herum, schöne Frauen treffen ...« Seine aufgesprungenen Lippen beginnen zu lächeln. Ob seine Wünsche bald in Erfüllung gehen werden? Er wisse es nicht, aber er hoffe es. Und er habe begriffen, wie viel Hoffnung in diesem Land bedeutet.

Wolja verabschiedet sich. Wir schauen ihm hinterher. Er ist der einzige Mensch, den wir heute sahen ...

Wir schöpfen das Wasser aus meinem Kajak und machen eine bedrückende Entdeckung: Unser Fotoapparat ist verschwunden, und die Videokamera, die in einem wasserdichten, aber unverschlossenen Beutel lag, ist naß geworden. Die nächste Stadt am Fluß ist achthundert Kilometer von hier entfernt. Bis dahin werden unsere Köpfe die einzigen Aufzeichnungsgeräte sein. Ich habe gelesen, daß Fotos und Videos die wahren Erinnerungen an eine Reise zerstören, weil sie niemals das wiedergeben, was man im Moment der Aufnahme gedacht und gefühlt hat. Man halte sich an Papierbildern fest, hinter denen die wirklichen Erlebnisse verschwinden. Ich weiß nicht, ob ich mich mit diesen Gedanken anfreunden kann.

Wir wollen den Nachmittag noch zum Weiterkommen nutzen und brechen auf. Die Lena hat uns zurück. Ein eigenartiges Gefühl, wieder im Kajak zu sitzen. Fast scheint es, als wäre nichts passiert. Vorsichtig paddeln wir weiter. Wie weggeblasen sind die Gedanken, zügiger als geplant voranzukommen. Man kann nur so schnell sein, wie es die Umgebung zuläßt.

NUDELN MIT SPECK

Am Abend sehen wir nur etwa einen Kilometer vor uns Katschug. Dieser Ort besteht aus vielen flachen und eng aneinandergereihten Holzhäusern, die wir am Ende einer großen Wiese erblicken. Über uns tiefe, dunkle Wolken. Blitze erhellen den Horizont. Dann grollt Donner.

Wir fahren die Boote dicht an das Ufer heran, damit wir uns nasse Füße ersparen können. Gina und Condor springen wie gespannte Federn aus den Luken, überglücklich, ihr »Gefängnis« verlassen zu können. Wir dagegen steigen zermartert aus den Kajaks, fühlen uns, als hätten wir den Atlantik überquert. Deswegen fällt der Schritt an das Ufer zu klein aus. Wasser und Schlamm reichen uns bis zu den Waden. Trotz der Neoprenschuhe bleiben die Füße nicht trocken. Mit der wenigen Kraft, die uns noch geblieben ist, ziehen wir die Boote an Land. Plötzlich wird mir schwarz vor Augen. Wie durch Watte höre ich Markus etwas sagen, falle dabei wie betrunken ins Gras. Markus reicht mir eine Trinkflasche. Nach ein paar Schlucken Wasser geht es mir etwas besser. Ich weiß jetzt, Paddeln ist Knochenarbeit und die Lena nicht gerade einfach zu befahren.

Nachdem Ronald getrunken hat, stemmt er sich hoch, schlurft wie ein Greis über die Wiese und sucht nach Brennholz. Auf ein Lagerfeuer freuen wir uns schon den ganzen Tag.

Unterdessen baue ich das Kuppelzelt auf, breite darin die Isoliermatten und Schlafsäcke aus und lege auch zwei mit Wasser gefüllte Trinkflaschen, unsere Tagebücher, meinen Kontaktlinsenbehälter und eine Signalfeuerwaffe für den Notfall hinein.

Schnell wird es finster. Aber die Flammen züngeln bereits, und das Holz fängt an zu glühen. Ich gehe zum Ufer hinunter und fülle Wasser in den Kochtopf. Dann kehre ich zurück, stelle den Topf auf die Feuerstelle und schütte Nudeln hinein. Gestern um diese Zeit war ich noch voller Euphorie, war gespannt auf das, was uns bevorstehen würde. Heute, nach meiner Bekanntschaft mit dem eisigen Lenawasser, ist es anders. Ich habe Angst vor dem nächsten Tag, und mich fröstelt.

Während Markus das Essen zubereitet, spanne ich für die Hunde das Tarp, ein regendichtes Stoffdach, zwischen den Kajaks auf. Danach stelle ich erst Condor, dann Gina eine Schüssel mit Trockenfutter unter die feuchten Schnauzen. Er ist größer, schwerer als Gina und zudem ein Rüde. Also will er sich auch so behandelt wissen. Ich werde mich auf dieser Fahrt vor allem um die Hunde und das Lagerfeuer kümmern. Markus soll ruhig der Koch bleiben, er macht das gut. Und das Lager richtet er auch gemütlich her. So weiß jeder, was er zu tun hat. Das erleichtert vieles. Es bleibt mehr Platz im Kopf für andere Dinge. Heute bin ich dankbar dafür, daß es morgen weitergehen kann. Es hat nicht viel zum Gegenteil gefehlt. Doch das macht mich auch unsicher. Was passiert morgen? War das ein Tag! Obwohl wir mit der Strömung fuhren, mußten wir meist gegen sie ankämpfen, wollten wir nicht in einem Baum oder im Wasser landen. Die Nachmittagssonne trieb uns den Schweiß aus den Poren. Oft schrammten die Boote über Geröll. Manchmal liefen wir auf Grund. Dann mußten wir aussteigen und dabei aufpassen, daß uns die Strömung nicht die Beine wegzog oder das nun leichtere Boot. Nur Condor freute sich über solche Zwischenstopps. Jedesmal sprang er dann aus der Luke und lief um mich und das Boot, so daß keines meiner Hosenbeine trocken blieb. Oft waren die Steine so glitschig, daß Markus und ich bei diesen Aktionen ausrutschten. Hatten wir die Boote endlich freigezogen, folgte der schwierige Einstieg. Bevor wir uns hinsetzen konnten, ging die rasante Fahrt schon wieder los. Über Markus’ seltsame Kenterung möchte ich nicht nachdenken, sonst werde ich womöglich wütend auf ihn. Warum aber hatte ich einen Schwächeanfall? Ich kann es mir nicht erklären. Vor uns liegen noch so unendlich viele Kilometer. Vielleicht ist es doch besser, den Gedanken nicht zuviel Platz zu lassen.

Gina und Condor vereint genüßliches Schmatzen. Ihre Körper vibrieren. Die frische Luft macht nicht nur sie hungrig. Auch mein Magen knurrt heftig, und ich werfe Markus einen dankbaren Blick zu, als er den Kochlöffel in die Hand nimmt.

Ronald setzt sich zu mir, als ich das Nudelwasser abgieße. Ich gebe Tomatenketchup und Speck zu dem Essen und rühre das Ganze kräftig um. Danach fülle ich alles in die noch neuen, dunkelblauen Aluminiumschüsseln.

Während wir gierig das Mahl verschlingen, stelle ich fest, daß selbst ein Tag wie dieser etwas Gutes hat. Sei es nur wegen dieser Schüssel voll schleimiger Nudeln und der Wärme des Lagerfeuers. Für einen Moment legt sich ein unsichtbarer Mantel der Geborgenheit über mich. Wenn nur das verdammte Gewitter nicht wäre, könnte der Abend sogar gemütlich werden. Zu dumm, daß es uns schon erreicht hat. Hastig kratzen wir die Essenreste aus den Schalen, stopfen sie uns in den Mund und flüchten noch kauend ins Zelt. Die Hunde wollen mitkommen. Schnell zeigt ihnen Ronald ihren Unterschlupf. Schon klatscht Regen auf die Plane. Blitze erhellen die Dunkelheit. Es donnert wie aus Kanonen. Trotzdem versinke ich schnell in den Schlaf.

DIE WEGWEISER

Das Aufstehen fällt uns nicht leicht. Knochen und Gelenke schmerzen, als hätte man uns verprügelt. Es ist neun Uhr morgens. Die dunklen Regenwolken haben sich in der Nacht verzogen, und die Sonne steigt über die Baumspitzen. Es ist empfindlich kühl. Wir haben uns auf unsere Taschen gehockt, essen Brot und Konservenfisch. Hunger haben wir zu dieser Tageszeit noch nicht. Doch wir brauchen Energie.

Nach dem Frühstück verschafft Ronald den Hunden Bewegung. Er wirft einen Stock weit von sich, und Gina und Condor wetteifern darum, ihn zu fassen und zurückzubringen. Inzwischen säubere ich das Geschirr und mache anschließend eine Messung mit meiner GPS-Uhr. Das ist ein phantastisches Gerät. Drücke ich einen bestimmten Knopf, nimmt sie Kontakt zu einem Satelliten auf und zeigt mir mit einer Genauigkeit von bis zu fünfzehn Metern an, wo wir uns gerade befinden. Zusammen mit den Landkarten, die ich zu Hause an meinem Computer ausdruckte, weil wir über die Lena keine besseren Karten auftreiben konnten, kann ich feststellen, wie weit wir gestern gekommen sind. Die Uhr zeigt 26,4 Kilometer an. Das aber ist nur die Luftlinie. Die wahre Strecke, die uns um viele Biegungen und kleine Inseln führte, schätze ich auf ermutigende sechzig Kilometer. Ich rufe Ronald das Ergebnis meiner Berechnung zu, der daraufhin gewichtig nickt.

Gegen Mittag versinken wir bei dem Versuch, unsere Boote in den Fluß zu schieben, abermals knöcheltief im Schlamm. Der nächtliche Gewitterregen hat das Ufer völlig aufgeweicht. Erst fluchen wir darüber, aber dann, als Markus und ich uns gegenüberstehen, schimpfend über solch eine Kleinigkeit, lachen wir laut auf.

Die Kajaks schwimmen zur Hälfte im Wasser. Doch ehe wir einsteigen, müssen die Hunde in die Luken. Da sie keinen Schritt freiwillig in die Boote tun, heben wir sie hinein. Ein kraftraubender Balanceakt bei den glitschigen Steinen. Condor, fast fünfzig Kilogramm schwer, fällt mir zu. Ich muß mich abmühen mit ihm und sehe nach der Schlepperei puterrot aus.

Endlich haben wir es geschafft, und die Tiere sind »verstaut«. Jetzt sind wir an der Reihe. Aber wer glaubt, rein und los, irrt. Wie bei einer Turnübung schnellt ein Bein in die Luke. Während der Kajakbug schon auf dem Wasser schwimmt, scheuert das Heck noch im Schlamm hin und her. Beinahe hätte ich einen Spagat gemacht. Nun bekommt das Paddel seine Aufgabe. Es wird zum Krückstock, bohrt sich in den moddrigen Untergrund. Jetzt das andere Bein, dann wird sich hingehockt. Konzentration, nur nicht zuviel wackeln. Es ist mir ein Rätsel, wie ich meine Beine unter die enge Luke schieben soll. Dann funktioniert es doch irgendwie. Wie das allerdings der lange Markus schafft, bleibt mir ein Rätsel.

Nun legen wir die Spritzdecken, die aussehen wie Küchenschürzen, über die Luke, um »unten herum« trocken zu bleiben, stechen die Paddel in den schlammigen Grund und versuchen, die Boote freizubekommen.

Als uns das endlich gelungen ist, müssen wir verschnaufen.

Wir erreichen Katschug. Hier gabelt sich die Lena. Es gilt zu entscheiden, in welche Richtung es weitergehen soll. Einen Wegweiser sucht man selbstverständlich vergebens. Doch stehen fünf, sechs Leute auf einer Brücke, die von befestigten, schwimmenden Metalltonnen getragen wird. Mehrmals erkundigen wir uns bei den Männern nach dem richtigen Weg, während die Strömung uns weiterträgt. Keine Antwort. Nicht mal ein Schulterzucken. Wie Requisiten stehen die Männer da und starren uns an. Verstehen sie uns nicht, oder fühlen sie sich veralbert, weil es für sie das normalste der Welt ist zu wissen, welcher der beiden Flußarme der richtige ist? Gleich liegt die Flußgabelung hinter uns. Wir verkürzen die Frage auf: »Ust-Kut?« und legen dabei an Stimmgewalt zu. Siehe da, einer der Männer läßt seinen Arm nach Norden schnellen, die Richtung, in die wir bereits treiben. Wir nicken ihm zu, sind froh, keine ruckartigen Wendemanöver veranstalten zu müssen und beeilen uns, die Köpfe einzuziehen, denn wir treiben unter der flachen Brücke hindurch, weiter, aus dem Ort hinaus …

EINSAM ZU ZWEIT

Für den Rest des Tages verschluckt uns die Taiga, das weltweit größte zusammenhängende Waldgebiet. Um uns herum Lärchen, Tannen und Birken. Von Tieren dagegen kaum eine Spur. Vorhin stieg ein Falke in den Himmel auf. Irgendwie hatte das etwas Befreiendes. Es war wie ein Beweis dafür, daß ich mit Ronald nicht durch eine Kulisse fahre, so wie es mir die meiste Zeit vorkommt. Nun herrscht wieder Stille. Außer unseren Paddeln scheint sich hier nichts zu bewegen. Und weil wir mit den Booten nicht sehr schnell vorwärtskommen, mir ist, als hätte ich mich noch nie in solch langsamem Rhythmus fortbewegt, erweckt das den Eindruck, als wäre die Zeit träge geworden.

Ich schrecke zusammen. Condor ist aufgesprungen, schnappt nach Libellen. Wo kommen die Viecher plötzlich her? Mein Boot schaukelt wie im Sturm. Auf einmal habe ich Angst. Ein Gefühl, das Markus seit gestern besser kennt als ich. Mein Herz schlägt bis zum Hals. »Mach Platz!« fahre ich den Hund an. Der aber wendet sich hin und her.

Widerwillig folgt er meinem Kommando. Wären da nicht meine zwei Taschen, die ich genau wie Markus als Balancestütze rechts und links an die Bootsseiten geschnallt habe, hätte mich der Strom vielleicht geschluckt.

Danach kehrt wieder Ruhe ein.

Irgendwann kommt der Abend. Die Bewegungsabläufe sind schon ein wenig mechanisch geworden. Wir haben uns von Beginn der Reise an einen Rhythmus zugelegt: eine halbe Stunde paddeln, danach fünf Minuten ausruhen. Das ist wichtig, um die Muskeln zu schonen. Das Besondere hierbei: Wir kommen trotz Pausen voran. Und die Zeit auf dem Fluß wird dadurch meßbarer.

In den erholsamen Minuten treibt jeder für sich dahin. Manchmal merke ich, wie mein Blick Ronald trifft. Drei Jahre zuvor wäre selbst dieser Abstand für mich unerträglich gewesen ...

In jener Nacht steht Ronald plötzlich wie ein Geist vor mir. Wie er in meine Wohnung kam, weiß ich nicht. ›Er soll verschwinden‹, denke ich nur.

»Du hast geschrieen«, sagt er. »Gib mir das Messer.« Ich hieve mich auf die Beine, greife nach einem Küchenstuhl, schmeiße ihn auf Ronald. Er weicht aus. Der Stuhl kracht gegen den Mülleimer.

Die Welt dreht sich um mich. Gleich muß ich mich übergeben. Ich will ins Bad, es abschließen, allein sein. Doch Ronald versperrt mir den Weg. Ich drängle mich an ihm vorbei. Er reißt mir das Messer aus der Hand, rennt zum Fenster, öffnet es, wirft das Messer auf die Straße. Ich wanke zum Besteckkasten, um ein anderes zu holen. Ronald stößt mich weg, zieht den Kasten heraus und schleudert auch den aus dem Fenster.

Ich falle auf die Fliesen im Bad und erwache erst, als die Sonne durch die Lamellen der Jalousien auf mein Gesicht scheint ...

Die Sonne steht noch über den Birken, doch schon färbt sich der Himmel rötlich. Zeit, das Lager aufzuschlagen. Ein dumpfes Grummeln zieht durch meinen Bauch. Auch Markus sitzt vorgebeugt und mit angespanntem Gesicht in seiner Luke. Nichts wie ran ans Ufer!

Während wir uns neben einem Koppelzaun entleeren, sehen wir Holzhäuser, die einen Steinwurf von uns entfernt auf der Wiese stehen. Ich versuche, Stimmen aufzuschnappen. Doch da sind keine. Nur Mückensirren erfüllt die Luft. Und die Häuser? Die Fensterscheiben sind eingeschlagen. Eine Tür, die aussieht, als ob man ihr die Kanten abgekaut hätte, baumelt, nur halb eingehängt, im verbogenen Rahmen. Ein gottverlassenes Dorf!

Ich muß schlucken. Schon das Aufblinken eines Kopftuches hätte mir bewiesen, daß das Leben und damit meine Heimat von mir nicht so weit entfernt sind, wie ich es gerade empfinde. Plötzlich ist mir, als hätte ich Sonja, meine jetzige Freundin, verloren. Wir hatten uns beim Abschied gestritten. Die Erinnerung daran zerfrißt mich nun, und ich wünschte, den Streit ungeschehen machen zu können. Mit Markus darüber reden? Er schnallt das Gepäck von den Booten und schweigt wie schon so oft seit unserer Abfahrt aus Rostock. Wir konnten uns doch, bevor das mit uns so seltsam wurde, immer aussprechen. Ich denke, vielleicht wäre er ja insgeheim froh, mich leidend zu wissen, und deswegen schweige auch ich. Ich glaube, er weiß gar nicht, daß und wie ich damals wegen dieser verrückten Lara gelitten habe. Irgendwann vielleicht werde ich ihm das sagen.

Das Holz, das ich auf der großen Wiese unweit der Häuser zusammengesammelt habe, sieht inmitten der lodernden Flammen aus, als würde ihm jegliche Kraft, alles Leben, ausgesaugt. Die Feuerzungen dagegen flackern, als vollführten sie einen fröhlichen Tanz durch den dunkler werdenden Abend. Ich schaue in die Glut. Markus kaut auf einem Zweig. Das Schlimmste an der Verlassenheit hier draußen ist die Entfernung zwischen uns. Nicht, daß wir uns nicht ein paar Witze zuwerfen, uns zunicken und auch viel plaudern können. Es ist, wie wir uns dabei verhalten. Fremder, distanzierter, als würden wir uns erst ein paar Monate kennen. Wie schön wäre es, würde es wieder so sein wie früher.

Nichts hätte mir ferner erscheinen können, als etwas für Lara zu empfinden. Natürlich, sie hat große, neugierige Augen, ein erfrischendes Lachen und weiße Zähne. Aber sie ist die Freundin von Markus. Selbst, als wir in einer Aprilnacht, Markus war schon nach Hause gegangen, gemeinsam von einer Diskothek in die andere ziehen, fühle ich mich wie von einem weiblichen Kumpel begleitet. Noch. Wir tanzen, und ich freue mich sogar für Markus, daß er solch eine Frau gefunden hat.

Der Discjockey legt eine Scheibe von George Michael auf. Wie aber ist Lara drauf? Sie blickt mir in die Augen und sagt: »Was machen wir eigentlich hier?« ›Wir?‹ denke ich bestürzt. Ich habe mächtig viel Wein intus. Dann umfaßt mich Lara und dreht sich langsam mit mir über den Tanzboden. »Laß uns zum Strand fahren«, raunt sie in mein Ohr.

Der Morgen ist schon heraufgezogen, als wir über die Stadtautobahn zur Ostsee brausen. Da sitzen wir nun im weichen Sand, warten auf die Sonne. Es ist kühl, aber ich merke es nicht, starre zum Wasser. Lara schaut mich von der Seite an. »Küß mich«, sagt sie ...

Durch die zersplitterten Fensterscheiben der Häuser sehe ich die Abendsonne untergehen. Auf der Wiese steht eine ausgeschlachtete, froschgrüne Moskwitschkarosserie. Raben haben im Innern ihr Nest errichtet. Ich schaue ihnen zu. So verrückt es klingt, sie machen mir plötzlich Mut, daß auch hier Leben möglich ist.

MICK JAGGER

Tag Nummer drei. Nachdem wir uns aus den Schlafsäcken geschält haben, setze ich mich auf einen Stein und greife mir einen Müsliriegel aus der Verpflegungstasche. Als ich ihn in den Mund führe, durchfährt meine Lippen ein schneidender Schmerz. Markus steht neben mir. Er sieht mich an und beginnt zu lachen. Vorsichtig betaste ich meine Lippen. Die Haut ist so straff, daß ich glaube, sie würde allein durch diese Berührung aufplatzen.

»Gib mir einen Spiegel, schnell«, presse ich hervor und komme mir vor wie ein zahnloser Großvater. Endlich reicht mir Markus einen Taschenspiegel.

Ich bin erschüttert. Die Unterlippe hängt da wie eine vertrocknete Bockwurst. Die Oberlippe wirkt schmaler, ist dafür umso rissiger. Ich muß zugeben, selbst Schuld daran zu sein. Schon unter normalen Umständen brauchen meine Lippen Pflege. Und obwohl die Sonne gestern den ganzen Tag vom Himmel brannte, cremte ich mich leichtsinnigerweise nur zweimal ein.

»Liebe Raben«, verkündet Markus mit Blick zum Nest im Schrottauto, »darf ich vorstellen, Mick Jagger!« Dann weist er auf mich und lacht belustigt über seinen Scherz. Ich mustere ihn, wundere mich über so wenig Mitgefühl. Noch einmal schaue ich in den Spiegel. Auch mir beginnt das Zwerchfell zu jucken. Was ich nun im Spiegel sehe, ist eine klägliche Grimasse, die nicht grinsen will, aber grinsen muß. Von heute an erhebe ich die Lippenpflege zur »Chefsache«.

Die Sonne verschwindet hinter Wolken, und am späten Vormittag beginnt es zu nieseln. Wir haben dank unserer wasserdichten Gore-Tex-Kleidung kein Problem damit. Leider gibt es so etwas nicht für Hunde. Wenn sie herumlaufen, kann es ruhig regnen. Das macht den Vierbeinern nichts aus. Aber wenn sie in den Luken auf den feuchten Teppichstücken liegen, können sie krank werden. Die Sorge verfliegt, als sich der Nieselregen als Schauer entpuppt, und die Sonne wieder scheint.

Gegen Mittag legen wir an einer Waldlichtung an, damit Gina und Condor sich »die Beine vertreten« können. Uns ist heiß geworden, und wir messen eine Temperatur von 31° Celsius. Aus Nordwesten weht ein leichter Wind, den man kaum spürt. Wir stehen am Ufer. Markus geht zum Wasser, taucht seine Hände hinein, reibt sie übers Gesicht und schaut der Strömung nach. Wir haben uns schon seit langem nicht mehr richtig in die Augen gesehen, und wenn sich unsere Blicke doch zufällig treffen, dann nur kurz. Wir wissen, daß wir uns ausweichen, und dennoch sind wir gemeinsam auf diese Tour gegangen. ›Warum?‹ frage ich mich des öfteren, und mir ist klar: Trotz aller Zerwürfnisse brauchen wir uns, haben wir die gleichen Ideale und Ziele.

Manchmal, wenn Markus es nicht bemerkt, beobachte ich ihn, so wie jetzt. So verrückt das klingen mag: Dann wünsche ich mir, daß er zu mir sehen möge. Ich kann nicht genau erklären, warum. Vielleicht, weil ich in dieser einsamen Gegend einfach nur wahrgenommen werden will. Aus den Augenwinkeln schaue ich wieder zu Markus. Umsonst. Er starrt weiter den Fluß an. Condor läuft auf mich zu. Das ist ein Trost. Wenig später rennt er zu Gina, die im Gras schnuppert. Für die Hunde ist dieser kleine Aufenthalt wie ein Geschenk. Doch ich will nun weiter, etwas tun, die Paddel schwingen, damit ich vielleicht auf andere Gedanken komme.

DER DORFSCHRECK

Unser Brot ist aufgebraucht. Die Uhr zeigt auf vier, als wir in der Ferne Häuser ausmachen. Der erste Ort seit Katschug.

Das Dorf, es heißt laut Karte Kunduy, steht auf einer Anhöhe. Da kaum ein Fluß, so hatte man uns erzählt, solch starke Pegelschwankungen wie die Lena hat, bauen die Menschen ihre Häuser natürlich nicht direkt am Ufer. Im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser aus dem Baikalgebirge herabfließt und auf Eisbarrieren trifft, kann die Lena nämlich bis zu zwanzig Meter ansteigen.

Am Ufer sehen wir kleine Motorboote, die sich wegen ihrer grauen Farbe und der flachen Windschutzscheiben allesamt ähneln. Solche Boote sind hier zu dieser Jahreszeit mehr wert als Autos, die nur im Winter auf dem zugefrorenen Fluß große Strecken zurücklegen können.

Wir gehen an Land und bemerken, wie sich über einem mannshohen, schiefen Holzzaun, der sich oberhalb der Uferböschung entlangzieht, Kinderköpfe abzeichnen. Erfreut winken wir den Kindern zu. Sofort verschwinden die Köpfe. Doch gleich darauf tauchen sie wieder auf. Für uns ein willkommenes Lebenszeichen.

Wir lassen die Boote am Ufer und gehen über eine Wiese, die mit Kuhfladen übersät ist. Ronald will hier mit Gina und Condor auf mich warten. Ich klettere die Böschung zur Dorfstraße hinauf und versuche, schon in der Luft einen Hauch gebackenen Brotes zu erhaschen. Doch hier riecht es nach nichts weiter als nach Kühen und Gras.

Auf der Straße angekommen, schlurfe ich durch eine Staubwolke, die ein vorbeifahrender LKW zurückläßt. Alles an ihm klappert, als fiele der Wagen gleich auseinander. Die Sonne, die noch so weit über dem nahen Wald steht, daß der kühle Abend noch einige Stunden auf sich warten lassen wird, wirkt wie ausgeflossen. Der Himmel ist gelb. Kein Lüftchen weht. Hier, zwischen den schiefen Holzhütten mit den mit blaßbunten Blümchen bemalten, aufgeklappten Fensterläden, ist es noch heißer als unten am Ufer. Die Häuschen reihen sich entlang der Straße aneinander, nur durch kleine Gärten voneinander getrennt. Dort wächst Gemüse: Ich kann Tomaten und auch Zwiebeln erkennen. Vor einigen Häusern stehen bunte Blumenstauden. Die niedrigen Gartenzäune sind, ebenso wie die Hütten, ohne Farbanstrich. Sie sehen allesamt dunkelbraun aus. Auf den meisten der Höfe, neben den Gärten, befindet sich auch ein kleiner, fensterloser Schuppen.

Ich putze mit der um die Hüften geschlungenen Spritzdecke den Sand von meiner Sonnenbrille und bemerke ein altes, kleines Mütterchen in Bastschuhen und verwaschenem Kittel, das mir aus der vom LKW aufgewirbelten Staubwolke entgegen kommt.

Als sie mich sieht, erschrickt sie, nimmt die Hand vor die Brust und schaut mich entgeistert an. Ich lächle sie an und erkundige mich nach einem Laden. Doch sie winkt nur ab und macht, daß sie fortkommt. Warum, weiß ich nicht. Ich hätte mich gefreut, ein paar Worte mit ihr zu wechseln.

Auf einem der Höfe stapelt ein kleiner sommersprossiger Junge Holzscheite.

»Weißt du, wo es hier Brot gibt?« frage ich ihn und beuge hinter dem Zaun etwas die Knie, damit der Steppke nicht, wie vielleicht das Großmütterchen auch, vor meiner Länge erschrickt. Der Junge aber läuft wortlos ins Haus. Ich will gerade weitergehen, als er zurückkehrt, drei weitere Jungen im Gefolge. Die vier beäugen mich und kichern. Während ich etwas hilflos über den Lattenzaun schaue und überlege, wie ich die Bürschlein zum Reden bringe, werde ich von einem stämmigen Mittvierziger, der trotz der Hitze nicht auf seine Schiebermütze verzichtete, angesprochen: »Da hättest du zehn Jahre früher kommen sollen«, belehrt er mich, nachdem ich ihm mein Anliegen klargemacht habe. Er lacht schmetternd und spuckt in den Straßenstaub. »Damals gab es hier noch einen Laden.« Dann zieht er seine Mütze zurecht und geht weiter.

»Aber haben sie nicht ...« Ich verstumme, denn der Mann dreht sich nicht mehr um.

Enttäuscht steigen Ronald und ich zurück in die Kajaks. Hungern müssen wir nicht. Wir haben noch Fleischkonserven, Reis und Nudeln im Proviantsack. Aber der Duft eines Brotes hätte uns an zu Hause erinnert.

Kilometer um Kilometer paddeln wir nebeneinander her und weichen ständig flachen Wasserstellen aus. Die kleinen Wellen dort wirken wie wild zappelnde Fische. Wir schwitzen, obwohl der Abend bereits gekommen ist. Sehen wir auf die Uhr, müßten wir heute siebzig Kilometer Taiga hinter uns gelassen haben. Werfen wir jedoch einen Blick auf die Landschaft, könnte es auch nur ein Kilometer sein. Nichts scheint sich verändert zu haben.

Ronald geht mir auf den Geist. Ständig pfeift er ein Lied vor sich hin. Es erinnert mich daran, wie wir vor drei Jahren, es war Anfang Mai, im Auto nach Thüringen zu einem Vortrag über unsere Weltumradelung fuhren ...

Ronald ist Beifahrer und seit einigen Tagen wie ausgewechselt. Schon die ganze Zeit versprüht er gute Laune und hat irgendeine Melodie aus den Charts auf den Lippen. So kenne ich ihn nur, wenn er eine Nacht mit einem Mädchen verbrachte. Ich frage ihn, ob dies so gewesen sei. Doch er reagiert nicht darauf, singt dafür lauter. ›Komisch‹, denke ich, ›sonst erzählen wir uns doch alles.‹ Dafür bin ich heute redseliger und berichte ihm stolz, daß mir Lara gestern eine kleine Palme geschenkt habe. Lara war vor zwei Monaten zu mir gezogen. Ihre Wohnung wird renoviert. Seitdem wir täglich zusammen sind, hat sich einiges geändert. Lara fühlt sich, seitdem sie bei mir wohnt, eingeengt. Sie spricht es nicht aus, aber ich spüre es: Seit einigen Tagen wurde sie schon früh am Abend müde und schlief auf der Couch ein. Selbst wenn ich ihr dann nur übers Haar strich, maulte sie mich an, sie wolle weiterschlafen.

Die Palme aber ist der Beweis, daß es wieder aufwärts mit uns geht. Lara hat mich verliebt angeschaut und gesagt, daß sie sich freue, mit mir zusammenzusein. Letzteres erzähle ich Ronald.

»Tatsächlich?« schnarrt er, beendet sein Pfeifkonzert und schaut abwesend drein. Was ist los mit ihm ...?

Wir haben einen Schlafplatz gefunden, haben zu Abend gegessen und sinken nun müde in die Schlafsäcke. Ich höre Schafe blöken. Jemand ruft etwas. Mir fließen die Gedanken und die Einsamkeit aus dem Kopf. Ein Dorf in unserer Nähe ...

DER STREIT

Der vierte Tag. Mittlerweile sind wir über zweihundert Kilometer stromabwärts gefahren. Wir funktionieren nun wahrhaftig wie Maschinen, tun nichts anderes als zu paddeln oder zu ruhen. Über den Bäumen kreist ein Adler auf der Suche nach Nahrung. Manchmal glauben wir einen Bären zu sehen, doch beim Näherkommen stellen wir fest: Es ist nur ein Baumstumpf.

Ich schaue zu Markus, der das Paddel mal links, mal rechts eintaucht. Sein Gesicht ähnelt einer Maske. Das Wasser ist fast so glatt wie ein Spiegel. Unsere Boote durchschneiden es wie Messer.

Die Vierbeiner haben es sich in ihren Luken bequem gemacht. Nichts ist zu hören, nur das Plätschern des Wassers, das monoton ans Kajak schwappt und von den Paddeln tropft. Es ist still, zu still.

Wir hatten einen Streit. Ich wünschte, es wäre um Lara gegangen. Aber es war etwas anderes. Seitdem wir uns jede halbe Stunde fünf Minuten treiben lassen, geht es mir nicht aus dem Kopf, wie leicht wir noch einige Kilometer mehr pro Tag schaffen könnten. Warum sich nicht in den Nächten zusätz-lich von der Strömung tragen lassen? Man könnte die Kajaks mit einem Seil verbinden. Einer schläft, einer hält Wache. Gut, vielleicht geht so etwas nicht jede Nacht. Aber wenn der Mond scheint? Ich bin von meiner Idee begeistert. Doch Markus hat nur dagegen geredet. Wir müßten mit den Kräften haushalten, er habe keine Lust dazu, überall durchzuhetzen. Ausgerechnet er, der vor sechs Jahren mit blutigem Hintern auf die letzten Pausen verzichten und bis zum Gelben Meer durchradeln wollte, der mit einer Bazillenruhr über zweihundert Kilometer auf dem Fahrrad saß … Was das hier für eine Reise werden solle, hat er mich gefragt. Darauf konnte ich nichts erwidern. Aber er weiß genau wie ich: Drei Monate sind schnell vorbei, und wir wollen nach Tiksi. Bald wird der Fluß breiter und die Strömung geringer werden. Es wird langsamer vorangehen. Mit jedem Tag, den wir unterwegs sind, erscheint mir Tiksi weiter entfernt. Ich will nicht noch einmal versagen.

Als wir vor vier Jahren den Sultan von Brunei besuchen wollten, da hatten wir uns verrechnet, ja, mehr Glück als Verstand gehabt. Fast verhungert wären wir, weil wir nicht aufgeben wollten.

Und nun? Wir haben erst drei Tage auf dem Fluß hinter uns. Aber schon jetzt fürchte ich mich davor, daß wir das, was ich mir, was wir uns, unseren Eltern und Freunden und auch den Leuten von der Presse gesagt haben, vielleicht nicht einhalten können. Ich weiß, daß Markus auf meinen Vorschlag eingehen würde. Auch wenn ein Keil zwischen uns steht. Ich kenne Markus genau. Er will mit dieser Reise ebenso wie ich beweisen, daß die Bruneitour nur ein Ausrutscher war. Aber er hat Angst vor Wasser. Nicht jetzt, nicht, wenn es hell ist. Im Dunkeln aber, das hat er mir mal erzählt, fürchtet er Gewässer wie die Pest. Er brauche die Übersicht, die Kontrolle. Davon wollte er nun nichts hören, meinte, ich sollte einfach die Klappe halten. Irgendwann wurde es zwischen uns lauter, und wir merkten, daß es nicht mehr nur um die Nachtfahrten ging. Abrupt brachen wir das Krakeelen ab. Seitdem schweigen wir.

EINE VERPASSTE CHANCE

Auch an solchen Tagen kommt der Abend und mit ihm ein kleines Städtchen. Vom Wasser aus fragt Ronald einen stämmigen LKW-Fahrer, der neben seinem rostigen Gefährt am Ufer sitzt und gerade eine Flasche Bier mit einem Messer öffnet, wie dieser Ort heiße.

»Schigalowo«, ruft der LKW-Fahrer mit Baßstimme und prostet uns zu. »Dawai!« Er erhebt sich recht flink und winkt uns mit der Bierflasche ans Ufer. Dann nimmt er einen Kanten Brot in die andere Hand und präsentiert uns auch diesen als Anreiz. Gern würden wir bei ihm anlanden, mit ihm essen, erzählen und lachen. Es ist kurz nach acht. Aber noch können wir ein paar Kilometer schaffen. Bei diesem Gedanken schäme ich mich regelrecht.

»Wir wollen nach Tiksi.« Während wir am LKW-Fahrer, der sich gerade ein Stück Brot in den Mund geschoben hat, vorbeitreiben, steht er mit hängenden Armen auf der Wiese, hört auf zu kauen und schaut uns verständnislos an. Offenbar versteht er nicht, warum wir seine Einladung ausschlagen. Und wenn ich ehrlich bin, geht es mir nicht anders.

Knapp eine halbe Stunde später legen wir am Rand des Städtchens an. Ausgelaugt von der Hitze, den vielen Kilometern und dem Zeitdruck, den wir uns aufhalsen. Auf der Uferwiese glimmt der Rest eines Lagerfeuers. Ich stelle mir vor, wie hier vor kurzem ein paar Leute gesessen und geplaudert haben mochten. Die langsam erkaltende Glut zwischen den verkohlten Holzscheiten wirkt auf mich wie eine verpaßte Chance.

Während wir Konservenfisch verschlingen, beobachten wir ein paar Kinder, die lachend eine Kuh auf den Hof eines kleinen Anwesens treiben.

›Um wie viel schöner muß eine Reise sein, könnte man sich einfach dazwi-schenmischen‹, denke ich. Eigentlich sind wir wie Marathonläufer, die ihre Strecke abspulen.

FRÜHAUFSTEHER

Lautes Hundegebell reißt mich aus den Träumen. Es ist noch dunkel. Ich fahre hoch, bin hellwach. Während Markus seine Brille sucht, werfe ich meinen Schlafsack beiseite, ertaste die Taschenlampe. Gleichzeitig greife ich nach dem Reißverschluß des Zelteingangs. In Sekundenschnelle bin ich draußen.

Um unser Lager stehen riesige Gestalten. Es müssen an die zwanzig sein. Einen Augenaufschlag später erkenne ich sie. Es sind Kühe. Erschreckt verfolge ich, wie sich die Mutigste von ihnen gegen die pausenlosen Attacken meiner aufgebrachten Hunde wehrt. Sie hat sich von ihren Artgenossen dem Zelt am weitesten genähert. Energisch rufe ich die Hunde zu mir. Die Kühe ziehen ab und muhen den Sichelmond an.

Ich schaue auf die Uhr. Es ist fünf. Ich frage Markus, was er von einer frühzeitigen Paddeltour halten würde. Er hat nichts dagegen. Schließlich gehe ja bald die Sonne auf.

Wir haben uns in die Winterjacken gehüllt und lassen uns treiben. Dünner, kalter Nebel umhüllt uns. Der Wald wirkt wie die Kulisse eines Gruselfilms.

Drei Stunden später, es ist nun hell, hat das Frösteln ein Ende. Die Sonne »heizt« bereits. Aber die fehlende Ration Schlaf und das noch ausstehende Frühstück verwandelt die Paddel in Eisenstangen und das Wasser in dikkes Öl. Uns fallen fast die Augen zu. Die Mücken, die uns sonst erst am Abend heimsuchen, saugen schon jetzt an uns. Mittlerweile sind Arme und Fußknöchel blutig gekratzt.

BROT

Zur Mittagszeit desselben Tages wächst hinter der nächsten Kurve wieder ein Dorf aus dem Wald. Es ist kleiner als der Ort zuvor, hat an die zwanzig Häuser. Nach Markus’ Koordinatenmessung zu urteilen, heißt es Ust-Ilga.

Hier wollen wir an Land gehen und Lebensmittel einkaufen. Zunächst müssen wir uns aber durch ein riesiges Labyrinth aus dunkelgrünen, fingerdicken Schlingpflanzen hindurchkämpfen. Immerzu verheddern sich die Paddel derart darin, daß wir sie nur äußerst mühsam herausziehen können. Die Boote beginnen gefährlich zu schaukeln. Mir ist unheimlich zumute. Meine Großmutter erzählte vor Jahren von einem Mann, der von solchen Gewächsen in die Tiefe gezogen wurde und ertrank ... Ich behalte meine Bedenken für mich und versuche, eine günstige Variante zu finden, diese Pflanzenbarriere zu überwinden. Schließlich ist sie gefunden: Wir tauchen die Paddel nur ganz flach ins Wasser und kommen voran. Es dauert zwar fast eine Viertelstunde, bis wir das Ufer erreichen, aber was interessiert es uns, die wir froh sind, es überhaupt erreicht zu haben.

Kaum ausgestiegen rennt ein Rudel Dorfhunde, es sind sieben oder acht Tiere, auf uns zu. Wie erstarrt bleiben wir stehen. Zurück zu den Kajaks? Zu spät! Die Meute hat uns fast erreicht. Plötzlich stürzen sich Gina und Condor auf die Angreifer. Ich will sie zurückrufen, doch die Kehle ist mir wie zu-geschnürt. Schon sehe ich ein Blutbad vor mir.

Irritiert drosselt das heranfegende Rudel seinen Lauf, bleibt abrupt stehen. Meine Hunde aber beschleunigen ihren Lauf nun erst recht. So selbstbewußt die Dorfköter uns attackieren wollten, so panisch rennen sie nun davon. Und zwei von ihnen sind nicht schnell genug. Gina und Condor »hacken« ihnen, sozusagen als Abschiedsgeschenk, in die Hinterbeine.

Zufrieden streichle ich unsere mutigen Beschützer, und Markus, für den Hunde normalerweise ein rotes Tuch sind, weil er an einer schweren Hundehaarallergie leidet, die ihn in geschlossenen Räumen kaum atmen läßt, gibt mir zu verstehen, daß es eine gute Idee war, die beiden mitzunehmen.

Wieder trabe ich über eine Wiese, während Ronald seine Vierbeiner herumlaufen läßt.

Im Dorf sind vier Männer dabei, das Dach einer Hütte, deren aus Balken zusammengefügten Wände verkohlt wirken, zu reparieren. Jeder der Männer trägt einen Mückenschutz um den Kopf. Ihre Körper stecken in derben Hemden und langen weiten Hosen, die Hände in dicken Handschuhen. An die Mücken gewöhnen sich hier wohl selbst die Einheimischen nicht.

Zwischen den Häusern steht die Luft. Aus einem tritt eine junge Frau mit einem Kind im Arm. Ich gehe ihr entgegen und frage nach einem Lebensmittelgeschäft. Sie fordert mich auf, ihr zu folgen. Das mache ich gern, denn im Gegensatz zu den Dachdeckern, deren monotones Hämmern über den sandigen Weg hallt, hält die junge Frau offenbar nichts von der Mückenschutzmode. Sie trägt ein T-Shirt und eine kurze ausgewaschene Jeans, die ihr nur über die Pobacken reicht. Ihre Füße stecken in staubigen Sandalen, aus denen lange, schlanke Beine in die Höhe zu wachsen scheinen. Ihr Kind ist in einen dicken Strampelanzug eingehüllt, obwohl die Sonne vom Himmel brennt.

Nachdem wir einige der hölzernen Behausungen hinter uns gelassen haben, biegt die Mutter in einen Hof ein, in dem ein rostiger hellblauer Moskwitsch parkt. Vor über zwanzig Jahren besaß mein Vater das gleiche Modell. Er pflegte den Wagen, als wäre er mein Bruder. Die Frau dreht sich zu mir und sagt, ich solle warten. Dann verschwindet sie im Innern des Hauses.

Es riecht nach Benzin und Mist. Ich werfe einen Blick ins Auto. Rückbank und Beifahrersitz mußten drei großen Holztonnen weichen. Zwei davon sind ohne Inhalt, eine mit Sand gefüllt. Auf ihr steht eine leere Bierkiste.

»Komm«, ruft die junge Frau und lehnt ohne Kind mit dem Rücken am Türpfosten. Ich quetsche mich durch den engen Eingang an der Frau vorbei, wofür sich der Dorfbesuch schon gelohnt hat, und finde mich in einem kleinen Einkaufsladen wieder, durch dessen Fenster spärliches Sonnenlicht fällt.

Ich entdecke Kekse, Fleischkonserven, Schnaps und Zigaretten, Bundfaltenhosen und T-Shirts mit aufgebügelten Filmmotiven. Zur Wahl stehen die untergehende Titanic oder der nachdenkliche Kopf von Leonardo di Caprio. Doch nirgends entdecke ich Brot.

Hinter dem Verkaufstisch steht ein altes Mütterchen, das mit seinem runzeligen Zeigefinger auf dem Tisch herumklopft.

»Du brauchst Brot?« fragt sie mich.

»Ja, drei«, entgegne ich und komme mir gierig vor. Das Mütterchen legt den Kopf schief und lächelt hilflos. Dann zaubert sie ein Brot unter dem Tisch hervor und legt es wie einen Schatz vor mir hin.

»Mehr hab ich leider nicht.« Ich nicke und beginne beim Anblick des kastenförmigen Brotes ebenfalls zu lächeln. Es kostet vier Rubel, also etwa fünfzig Pfennig. Zwar haben wir in den Kajaks keine Extraluke für Rubel, doch weil wir uns schon seit gestern auf solch ein Brot freuen, erscheint mir der Preis viel zu gering. Wenigstens soll das Mütterchen den Zehn-Rubel-Schein, den ich auf den Tisch lege, behalten. Obwohl ich abwinke, kramt sie Wechselgeld aus einer Büchse, die irgendwann mal eine Konservendose war.

»Nimm«, sagt sie. Als ich ihre Hand halte, wünscht sie: »Gott sei mit dir.«

Bei Ronald angekommen stechen wir eine Dose Rindfleisch auf und tauchen Brotstücke hinein. Wir fressen regelrecht und können nicht genug vom frischen Brot bekommen, schließlich liegt nur noch ein kleiner Rest auf dem Kajakrumpf. Zufrieden schauen wir aufs Wasser. Wir sind gesättigt, die Fahrt kann weitergehen.