Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

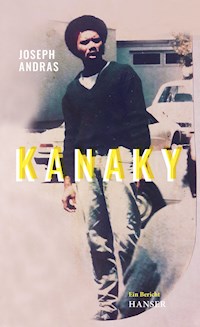

Joseph Andras zeichnet in seinem „fulminanten Buch“ (L’Humanité) das Porträt eines außergewöhnlichen Mannes, des kanakischen Unabhängigkeitskämpfers Alphonse Dianou. Bis heute gehört die südpazifische Inselgruppe Neukaledonien zu Frankreich. Um den kanakischen Unabhängigkeitskämpfer Alphonse Dianou, der dort bei einer vom französischen Militär blutig beendeten Geiselnahme ums Leben kam, ranken sich die widersprüchlichsten Legenden. Joseph Andras beginnt nachzuforschen, er reist an den Ort des Geschehens, trifft Dianous Witwe, Vertraute und Zeitzeugen. Seine Notizen, Gespräche und Begegnungen verbindet er zu einem augenöffnenden Text, der in den Kern eines hier kaum bekannten Konflikts dringt. Voller literarischer Kraft erzählt Andras von einer schillernden Figur des antikolonialen Widerstands, von einer verdrängten Kultur und einem Land, zerrissen im Kampf für einen unabhängigen Staat: Kanaky.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Joseph Andras zeichnet in seinem »fulminanten Buch« (L’Humanité) das Porträt eines außergewöhnlichen Mannes, des kanakischen Unabhängigkeitskämpfers Alphonse Dianou.Bis heute gehört die südpazifische Inselgruppe Neukaledonien zu Frankreich. Um den kanakischen Unabhängigkeitskämpfer Alphonse Dianou, der dort bei einer vom französischen Militär blutig beendeten Geiselnahme ums Leben kam, ranken sich die widersprüchlichsten Legenden. Joseph Andras beginnt nachzuforschen, er reist an den Ort des Geschehens, trifft Dianous Witwe, Vertraute und Zeitzeugen. Seine Notizen, Gespräche und Begegnungen verbindet er zu einem augenöffnenden Text, der in den Kern eines hier kaum bekannten Konflikts dringt. Voller literarischer Kraft erzählt Andras von einer schillernden Figur des antikolonialen Widerstands, von einer verdrängten Kultur und einem Land, zerrissen im Kampf für einen unabhängigen Staat: Kanaky.

Joseph Andras

Kanaky

Auf den Spuren

von Alphonse Dianou

Ein Bericht

Aus dem Französischen mit einem Glossar und einer Zeittafel von Claudia Hamm

Carl Hanser Verlag

Also habe ich den roten Schal der Kommune, den ich durch tausend Widrigkeiten hindurch gerettet hatte, in zwei Hälften geteilt und ihnen eine zur Erinnerung geschenkt.

LOUISE MICHEL In Neu-Kaledonien (1898)

Vom Menschen erzählen, von dem erzählt wird, er sei keiner mehr. Den Kipppunkt erfassen, den Moment, an dem die Spezies ihre Maske fallen lässt und sich mit sabberndem Maul und sprießendem Fell davonstiehlt. An die Grenze gehen, die Markierung ausmachen, die Seele derjenigen von uns ausloten, die in Ungnade gefallen sind, die degradiert und deklassiert wurden. »Die Barbarei dieser Menschen, falls man sie überhaupt als solche bezeichnen kann«, sagte irgendwann irgendein französischer Staatspräsident, damals noch Premierminister, über die, die für die Unabhängigkeit ihres Archipels zur Waffe griffen. Ja, sicher, es ist Blut geflossen, und der Kampf ist verloren, wenn Fleisch zerfetzt wird, um sich durchzusetzen, und sei es, um ihn zu gewinnen; ja, es ist Blut geflossen, nachdem über ein Jahrhundert lang schon so viel geflossen war, weil einige es als neue Hausherren und Sittenwächter für angebracht hielten, ihre Fahne zu hissen, als pisse man in eine Ecke.

Einer dieser »Barbaren« hat irgendwann mein Interesse geweckt. Warum gerade er? Ein Gesicht hilft, eine Vision zu umreißen, eine Geschichte trägt Die Geschichte. Das mag willkürlich sein, sicher, ungerecht, ja wahrscheinlich, doch unser Mensch wird nur verständlich, wenn man seine Angehörigen anhört, zumal in diesen Gegenden, wo das Wort ich wie ein Schimpfwort klingt.

Der Journalist erforscht, der Historiker erklärt, der Aktivist erwirkt, der Dichter ergreift; bleibt dem Schriftsteller, seinen Weg zwischen diesen vier Brüdern zu suchen: Er hat weder die Vorbehalte des Ersten, noch den Abstand des Zweiten, weder die Überzeugungskraft des Dritten, noch das Feuer des Vierten. Er hat nur seine Ellenbogenfreiheit und seine unverhüllte Sprache, sein Hin und Her und manchmal Stolpern zwischen Gewissheiten und Gerüchten, innerem Aufschrei und Urteil, Tränen in den Augen und dem Schatten der Bäume.

1

Von der ersten Sekunde an, da ich seinen Vornamen radebreche, weist er mich zurecht. »Ihr Z’oreilles könnt das nicht aussprechen!«, knurrt Pierre — Umun auf Drehu — in den Bart, den er nicht hat. Sein kurzes Haar ist verwegen weiß, sein Oberkörper nackt, die Shorts schwarz. Er breitet die Wäsche, die er im Brunnen auf dem Hauptplatz gewaschen hat, über die Wedel einer Kokospalme. Ein zerschlissener Rucksack, aus dem eine Dose Number-One-Bier heraussteht, wartet am Baumstamm. Die Vögel tun, was sie am besten können, wenn sie nicht gerade fliegen, sie singen, und ich frage Pierre, an dem alles so aussieht, als lebe er von der Hand in den Mund — ich werde später noch einmal auf ihn treffen und auch dann nicht viel mehr aus ihm herausbekommen —, ob die Wäsche trockne wie gewünscht. Blöde Frage, Sonne sei Dank, aber man soll ja auch mit Unbekannten reden.

Er kommt auf mich zu und setzt sich zu meiner Rechten. Und fragt mich aus dem Nichts, was ich von den Überlegungen Freuds zur Unterdrückung sexueller Instinkte halte, wie er sie in Das Unbehagen in der Kultur beschreibt. So aus dem Stand nicht sehr viel. Sein Körper ist hager, seine Wangen zerfurcht — er hat die sechzig sicher schon hinter sich. Ob ich wisse, fragt er, ohne sich um irgendwelche Zusammenhänge zu scheren, was ein Kanak sei? Durchaus. »›Neukaledonien‹, das klingt schon nach Kolonie; ich hoffe, du bist nicht wegen der Strände hier!«, pfeift er durch die Zähne und zündet sich eine Zigarette an. »Ich war immer für die Unabhängigkeit«, setzt er nach und bietet mir ein Bier an, das ich ablehne, was dem Schelm ohne Lächeln nicht unrecht ist, »hast du ein Problem damit?« Absolut nicht. Deswegen bin ich sogar hier — nachdem ich mich über ein Jahr lang auf diese Reise vorbereitet habe. Er schweigt, staunt: Wie ich denn von ihnen gehört hätte, über zweiundzwanzigtausend Kilometer hinweg? Das erste Mal vor vielleicht zehn Jahren, in Büchern, die junge Menschen prägen wie Reisen: von Louise Michel, der Anarchistin, und den Kommunarden, die 1871 deportiert wurden, nachdem sie, wie Marx so schön sagte, zu »Himmelsstürmern« geworden waren … Er begreift. Und knüpft an: »Wir Kanak*1 haben eine Kultur, wir haben traditionelle Werte. Überzeitliche Werte! Die Demokratie des französischen Staats ist uns schnurz, wir haben unsere eigenen Institutionen. Aber manches, was der Kolonialstaat mitgebracht hat, ist auch brauchbar: die Clique von Voltaire und Montesquieu zum Beispiel. Das ist wichtig. Wir können uns nicht in unser kleines Kanakentum verkriechen. Das geht nicht.«

Ein paar junge Melanesier führen nicht weit von uns ein Gespräch, manche auf dem Rasen, manche auf Matten liegend. Ein Bus fährt an. Ein asiatischer Restaurantbesitzer mit rundem Kopf und Nickelbrille öffnet die blauen Türen zu seiner Garküche. Pierre bläst Rauch aus. »Wenn wir unsere traditionellen Werte verteidigen wollen, müssen wir uns dem Universellen öffnen. Man muss ein Teil der Dinge sein. Wenn du dich nicht auf die historischen Veränderungen des Universellen einstellst, läufst du Gefahr, deine eigenen Werte zu verlieren. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.« Zwei oder drei Männer spielen auf einem grobgefugten Mäuerchen Schach, andere Boules. Kinder beginnen mit einer verbeulten Wasserflasche ein Fußballmatch. Ich weiß genau, was er meint.

Am 22. April 1988 stürmten ein paar Dutzend Unabhängigkeitskämpfer mit Stich- und Schusswaffen eine Gendarmerie auf dem Ouvéa-Atoll. Vier Militärangehörige verloren ihr Leben bei dem, was eigentlich als Geiselnahme ohne Opfer geplant war, um das Mutterland, das seit den Wahlen zwei Jahre zuvor von François Mitterrand in Kohabitation mit Jacques Chirac regiert wurde, in die Knie zu zwingen. Ein Fiasko: Die in drei Gruppen aufgeteilten Gendarmen wurden von Kanak, die bereits aktiv vom Staat gesucht wurden, überstürzt an für sicher gehaltene Orte gebracht — eine Gruppe in den Süden des Atolls, die beiden anderen, die bald zusammengelegt wurden, in die »heilige« Grotte von Watetö. Über zehn Tage Gefangenschaft. Schließlich ein Sturmangriff von seltener Gewalt: über siebzig Soldaten für dreiundzwanzig Gefangene, von etwa dreißig Unabhängigkeitskämpfern sterben neunzehn, zudem zwei Soldaten, aber nicht eine Geisel.

Den Papieren nach alles Franzosen.

»Die Sache mit der Grotte von Gossanah«, erklärt Pierre, »ist die logische Folge von allem, was seit 1878 passiert ist. Sie ist Teil der Geschichte.«

1878 heißt: der von Ataï, dem »Oberhäuptling« der Komalé, angeführte Aufstand der Kanak gegen das Kolonialregime — Loyalisten erschlugen den Krieger mit einer Axt.

»Versteh mich richtig, ich spreche vom französischen Staat als imperialistischem Kolonialstaat, nicht vom französischen Volk, das ich schätze. Und dessen Kultur ich liebe.«

Der Anführer der Geiselnahme hieß Kahnyapa Dianou. Mit Taufnamen Alphonse. Unter diesem wird er zumeist auch erwähnt, und mit diesem versuche ich mir den achtundzwanzigjährigen jungen Mann in all den Monaten vorzustellen, in denen ich Frankreich nach allen verfügbaren Informationen über ihn absuche — doch die sind spärlich. Auch wenn es an Berichten zur Erstürmung der Gendarmerie nicht mangelt, rutscht die Person außerhalb der ihr gewöhnlich — je nach Laune und oft auch Hautfarbe — zugeschriebenen Attribute »Terrorist« oder »Märtyrer« durch die groben Maschen der Erinnerung.

Auch von seinem Gesicht kaum eine Spur: hier ein Medaillon mit einem Porträt auf seinem Grab, dort ein Foto, auf dem er mit verwundetem Bein ausgestreckt auf einer Bahre liegt. Umso mehr trage ich dieses Bild mit mir herum und schaue es immer wieder an — ohne recht zu wissen, ob es mir wohl irgendwann gelingen wird, in das schlagende und sich durchschlagende Herz hinter der harten Schale des Sozialisten in khakifarbener Jacke zu dringen oder ihm auch nur näherzukommen.

Und Alphonse Dianou?, taste ich mich vor.

»Alphonse ist wie ein Sohn.«

Und plötzlich bricht Pierres Stimme. Seine Lippen zittern und bringen keinen Ton mehr heraus, seine Augen werden trübe, dann feucht. Er wird laut — ich meine sogar, er schreit: »Er lebt weiter! Er ist dem französischen Imperialistenstaat auf die Nüsse gegangen! Dem westlichen Imperialistenstaat! Das ist ein Mann! Der hatte ’n Arsch in der Hose! Um die Gefangenen aus der Bastille zu befreien, braucht man Eier, Dianou hatte welche! Das ist dieselbe Geschichte!« Pierre hat ihn nie kennengelernt, er ist ihm nicht einmal begegnet, doch er spricht von ihm wie von einem Verwandten, dessen Verlust eine Wunde hinterlassen hat, die auch nach drei Jahrzehnten noch offensteht.

»Die waren ganz allein in der Grotte — selbst die Befreiungsfront hat sie im Stich gelassen! Wären sie weg von dort, wären sie zu Alphonse gegangen … Sind sie aber nicht. Ein zwanzigjähriger Kanak heute weiß das alles nicht. Denn es wird alles dafür getan, damit die Geschichte nicht weitererzählt wird. Und ich rede nicht mal von den Weißen, selbst unter uns ist das inzwischen tabu!«

Pierre macht eine zweite Dose auf, vielleicht ist es auch schon die vierte. Er beruhigt sich. Und fährt fort: »Ich bin sechsundsechzig, und ich boykottiere aktiv das für 2018 geplante Referendum! Genau wie die Abkommen von Matignon und Nouméa. Wir wissen genau, dass solche Wahlen die französische Herrschaft nur festigen. Da ist Tahiti, Wallis, Futuna … Wir sind im Pazifischen Ozean, alles rund um uns herum ist angelsächsisch. Da wird Frankreich seinen Einfluss in der Region doch nicht aufgeben! Niemals!«

Er steht auf, und so plötzlich, wie er sich zu mir gesetzt hat, läuft er nun zu den Schachspielern auf der anderen Seite der Parkallee. »Ein rassistisches Spiel«, lacht er noch, bevor er mir den Rücken zukehrt: »Weiße gegen Schwarze.«

Ich bin gerade in Nouméa angekommen.

2

Auch als leichte Brise fordert der Wind die Erhabenheit der Palmen heraus; ein Frachter, mit straffen Tauen an die Poller gebunden, schluckt die Fliegen vom Quai; der Himmel ist von einer Bläue, die ihm niemand abzusprechen wagte; das glatte Meer spiegelt die Liebe, die der Mensch ihm entgegenbringt. Ein Kanak sitzt auf einer Kiste und angelt. Ich laufe durch den Hafen, an aufgestapelten Containern entlang, sicher dieselben, die ich auch an den rauen Rändern von Le Havre gern betrachte.

Die Straßen huldigen unverblümt der Weltmacht: Clemenceau, Foch, Anatole France, Schlacht an der Somme, Austerlitz … »Die wird man irgendwann mal umbenennen müssen«, erklärt mir später ein Unabhängigkeitsbefürworter, wobei er van Gogh behalten will, wenn Jules Ferry beseitigt werden soll (»Alles Typen, die wir nie gekannt haben!«, ergänzt ein anderer). Zwei junge Frauen haben sich Blumen in die Haare gesteckt; eine Menge Melanesier in ihrem Alter tragen Militärhosen, um den Kopf ein Sweatshirt gewickelt, an den Füßen Sandalen. Von einer gelenkigen Hebebühne aus wird im Stadtzentrum der Weihnachtsbaum geschmückt: mit Girlanden und allem Drum und Dran; in diesen Breiten hüllt sich der Winter in Sonnenstrahlen.

Ich nehme an einem kleinen Marktstand Platz, einen Kaffee und meine Notizen zur Hand, tief in der Tasche Pazifik-Francs. Mit gerunzelter Stirn studiert ein Rentner das Morgenblatt, die beschürzten Kellnerinnen machen sich in der Hitze der Grills zu schaffen. Litschis, Zitronengras, Taroknollen, Yamswurzeln, Süßkartoffeln, grüne Chilis, Ananas, Maracujas, Maniok, »schöne fette Meerbarben«, Langusten, Zackenbarsche und »frisch gefangene Shrimps«: das Lärmen der Marktstände. Ich sitze neben einem Kanak mit Dreadlocks und Baseballcap und denke an einen Neffen von Alphonse Dianou, Iabe, den ich vor zehn Monaten abends in einer schlecht beleuchteten Pariser Kneipe in der Nähe von Bastille traf. Ich denke an unsere ersten Mailwechsel und seine ausgeprägte Direktheit — »du kannst über Alphonse Dianou und den Unabhängigkeitskampf der Kanak nicht ohne deren Zustimmung und Beteiligung schreiben. Vielleicht erlaubt die Fiktion solche Freiheiten, aber die Realität verlangt, dass man sich abstimmt, denn der Kampf geht weiter« — und seine einzigartige Art, wie er am Tisch im Halbdunkel des Raums seine so langen Hände bewegte, während er ernst und bestimmt, ohne das geringste Zittern in der Stimme und mit bohrendem Blick zu mir sprach. Er berichtete mir von seinen heftigen Vorbehalten zu Beginn — »wir müssen unsere Geschichte selber schreiben« — und davon, wie er nach einem Gespräch mit seiner Tante, Alphonse Dianous Schwester, seine Meinung geändert hatte. »Sie sind weder Kanak noch Caldoche*2, also kann man Ihnen zumindest nicht vorwerfen, parteiisch zu sein.«

Er erklärte mir, wenn die politische Situation es erfordere, sei er jederzeit bereit, in seine Heimat zurückzukehren, die entschlossensten seiner Landsleute würden schon mitmachen — zweifellos bei der Revolution. Denn ja, der Kampf geht weiter. Ich hatte gespürt, wie sehr er mich taxierte und versuchte, meine Motive und Gedanken zu ergründen, wahrscheinlich aus Angst, ich könne auch düsterere hegen, und ich konnte ihn gut verstehen: Politik verlangt Vertrauen, nicht Blauäugigkeit. Mir war klar, dass eine mögliche Absage von ihm bedeutet hätte, mein Vorhaben aufzugeben. Doch Iabe hörte mir zu, wie nur wenige zuhören: Sein Schweigen hatte nicht den geringsten Anstrich von Erwartung — diesen grellen, nur allzu bekannten, wenn der andere nur darauf wartet, selbst das Wort zu ergreifen, und dafür sogar in Kauf nimmt, es dem Vorredner abzuschneiden —, nein, sein Schweigen hatte einfach im Raum gestanden, mit seinem ganzen Gewicht.

Iabe hatte mir jene jungen Exilanten aus den Kolonialgebieten in Erinnerung gerufen — eine Erinnerung, die bei mir aus zusammengestoppelten Lektüren und Bildern besteht —, die nach dem Zweiten Weltkrieg in ich weiß nicht welchem Pariser Arrondissement wohnten und jenem Funken nachjagten, jenem Bruch mit der alten Welt, jener Sekunde, in der für den alles kippt, der an eine Neugeburt glaubt. Ich hatte an Nguyen Ai Quoc gedacht — den späteren Hồ Chí Minh, mit dessen Porträt ganz Vietnam tapeziert war, als ich das Land einmal bereiste und dabei seine Gefängnisgedichte las — und wie dieser zwischen Bibliotheken und Zellen der französischen Sektion der Arbeiter-Internationale hin und her gelaufen war, Aufrufe verfasst und mit allem verkehrt hatte, was die schöne Gastgeberin und Folterhure Frankreich an Dickschädeln zu bieten hatte. Danach traf ich Iabe mehrmals wieder. Ohne dass er eine große Zeremonie daraus gemacht oder irgendwelche Spielchen getrieben, mich auf die Probe gestellt oder große Reden geschwungen hätte; er erwähnte nur die Verantwortung, die jetzt in meiner Hand liege, und betonte — beim Zubereiten von (verkochten) Nudeln in einer kleinen Wohnung, in der die Fahne der Unabhängigkeitsbewegung prangte —, dass uns in diesen vier Wänden Alphonse Dianous Geist umgebe und dass man Begegnungen im Leben nicht zufällig mache, nie.

Die Nacht bricht über Nouméa herein.

Ein paar betrunkene Kanak, noch Schüler, ziehen unterhalb eines Hügels herum. Einer von ihnen schlägt auf den Rollladen eines geschlossenen Geschäfts. Ein anderer sitzt reglos auf einer Treppenstufe, den Kopf in die Hände gestützt. Ein junges Mädchen in halblangen Shorts und Flipflops fragt mich, woher ich käme, sie selbst sei melanesisch-japanische Mestizin und hoffe, irgendwann auch mal »nach Frankreich« zu kommen.

3

Kötrepi (sprich Ketschepi) geht auf die fünfzig zu und hat kurze, graue Haare und einen langen, weißen Bart. Als Mitglied der Kanakischen Befreiungspartei, der in seiner Jugend — von der er offenbar nichts verloren hat — den Spitznamen Gavroche trug, spricht er mal belustigt, mal gezielt von »Leuten aus dem Volk« und »Geldsäcken«. 2018er-Referendum hin oder her, die jungen Leute müssten auf die Unabhängigkeit vorbereitet werden. Kötrepi arbeitet in der Biolandwirtschaft und war bei der Besetzung der Gendarmerie dabei — in den berühmten Monaten April und Mai 1988 versorgte er die Entführer und Geiseln in der Grotte von Watetö mit Lebensmitteln. Am Steuer seines Wagens sitzend zeigt er mir das Kreis-A, das Symbol der Anarchie, das er sich am Vortag, oder war es der davor, egal, auf den Knöchel gemalt hat.

Wir setzen unseren Weg zu Fuß fort, im Vorbeigehen pflückt er ein paar Blätter von einem Strauch, über den ich nichts weiß, außer dass er Dämonen und böse Geister fernhalten soll.

»Hier, die musst du kauen.«

Auf einer Anhöhe zwischen Baumkronen steht eine Statue von Jean-Marie Tjibaou, dem Sozialisten und führenden Kopf der kanakischen Unabhängigkeit, der 1989 von einem ehemaligen Pfarrer ermordet wurde, aus Kötrepis Tribu (sprich Tribü). Gavroche legt ein paar Sous zu seinen Füßen. Eine symbolische Geste, der man im Alltag der Kanak allerorts begegnet und deren Sinn es ist, bei entsprechenden Anlässen — Treffen, Einladungen, Festen, Gedenkfeiern — mit Worten und Gaben seine Ehrerbietung zu erweisen: faire la coutume. Eine allgemeine Bezeichnung, die ursprünglich von den Europäern benutzt wurde, um das politische, philosophische und spirituelle melanesische System zu beschreiben, und die später von den Kanak in ihre Alltagssprache übernommen wurde. Die Coutume, erklärte seinerzeit Tjibaou, sei das, was das Volk der Kanak »von der technischen, ökonomischen und kommerziellen Welt« unterscheide — Kötrepi respektiert Jean-Marie Tjibaou »wie einen großen Bruder«, vertraut er mir an.

Doch auch wenn der Mitunterzeichner des Matignon-Abkommens durch die Erinnerungen geistert, stehen ihm nicht alle Herzen offen: Als entweder hochverehrter oder verfluchter Gegner der Frankreichtreuen gilt er den einen wegen seiner Kompromisslosigkeit als Held, den anderen dagegen als Renegat, dem man vorwirft, er habe die Kämpfer in der Grotte im Stich gelassen und mit der Unterzeichnung besagten Abkommens die Unabhängigkeit verschleudert — denn dieses fordert »einen dauerhaften Frieden«, der sowohl »auf Koexistenz und Dialog gegründet« ist »als auch auf die gegenseitige Anerkennung der Identität und Würde aller Bevölkerungsgruppen«.

Eine Mitte der 1990er Jahre erschienene Sammlung von Schriften und Interviews von und mit ihm hatte mich bei meinen Vorbereitungen begleitet. Als ich ihrem bronzenen Autor gegenüberstehe, fallen mir drei Sätze wieder ein: »Der Kampf für die Freiheit der Kanak ist, trotz der Sonne, ein harter Kampf. Er ist wie der von David gegen Goliath, wobei sich in diesem Fall David einen Weg durch den Busch schlagen muss, um gegen einen Goliath zu kämpfen, der alle Mittel und Wege hat, der Hubschrauber und Gewehre hat, der einfach alles hat. Doch wir, wir haben das Recht dazu.«

Die Hauswand eines lokalen Polizeichefs, lese ich in Les Nouvelles calédoniennes (zu 180 Francs), sei in Païta, auf der westlichen Seite der Südprovinz von Grande Terre, mit einem Graffito besprüht worden: »Landräuber«. Ein ehemaliger Hafenarbeiter — der »meistgesuchte Mann des Landes« — sei außerdem flüchtig: ein Spross der Tribu Saint-Louis, der auf der Insel berüchtigt ist für seine Ausweichmanöver, Fallen und mindestens konfliktuösen Beziehungen zu den Ordnungskräften. Der Bandenführer und Familienvater mit dem Spitznamen Banane beteuert, er habe zur Waffe gegriffen, um den Tod eines jungen Kanak zu rächen, der am Steuer eines Transporters durch die Kugeln eines Gendarms starb, von dem es heißt, er habe direkt auf ihn gezielt.

»Wir wissen doch, was das bei denen heißt, ›Notwehr‹«, kommentiert Kötrepi skeptisch und ein wenig müde.

Die Trikolore war gerade am Mast der Gendarmerie von Fayaoué im Süden des Ouvéa-Atolls gehisst worden. Zur Kaserne gehörten drei feststationierte Gendarmen, ein mobiler und siebenundzwanzig weitere, die im Frühjahr 1988 zur Verstärkung aus dem Mutterland geholt worden waren.

Die Gendarmen waren dabei, zu frühstücken, zu schlafen, Muscheln zu putzen, zu schreiben, zu diskutieren oder sich zu waschen. Ihre Frauen hatten die Kinder zur Schule gebracht und waren gerade zurückgekommen. Es war noch nicht einmal acht Uhr (das heißt im Mutterland zweiundzwanzig Uhr des Vortags), als vier Kanak das Büro des Brigadeführers betraten — worüber sich niemand wunderte, denn die französischen Militärpolizisten kauften oft Langusten und frischen Fisch von den Kanak. Doch an diesem Freitag, den 22. April 1988, dem Tag vor dem ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen, hatte man andere Sorgen als Festgelage: statt der üblichen Begrüßungen und Scherze Schreie und Messer. »Ihr seid Gefangene«, rief einer der Kämpfer. Tränengas spritzte, eine Schlägerei folgte, ein Leutnant der mobilen Gendarmerie schoss; ein direkt in den Kiefer getroffener Kanak brach zusammen, nachdem er den Schützen mit einer rotstieligen Axt schwer am Schädel verletzt hatte.

Panik auf beiden Seiten: Die vom Front de libération nationale kanak socialiste FLNKS — Kanakische sozialistische Front der nationalen Befreiung — veranlasste und in deren Auftrag von Alphonse Dianou angeführte Operation war nicht als Blutvergießen gedacht gewesen. Die Gendarmerie besetzen und mit einer Geiselnahme Druck auf die imperialistische Politik des französischen Staats ausüben, das ja, aber ohne irgendjemandes Leben zu gefährden. Ziel der Aktion war vor allem, die örtlichen Regionalwahlen zu torpedieren, die auf Druck der kaledonischen Rechten mit den Präsidentschaftswahlen zusammengelegt worden waren, und damit das nach Chiracs Minister für Überseegebiete benannte »Pons-Statut II« Nr. 88—82 vom 22. Januar zu verhindern. Ein Gesetz, das die Regionalwahlen umorganisieren und das Territorium zum Nachteil der Kanak neuaufteilen sollte: »Dieses Statut schaufelt unserem Volk das Grab«, erklärte Jean-Marie Tjibaou wenige Tage nach der Erstürmung der Grotte.

»Der da hat geschossen!«, schrie man auf der Seite der Kanak.

»Zu den Waffen!«, hallte es von der anderen wider.

Eine Gruppe von Unabhängigkeitskämpfern brach durch den Haupteingang, eine zweite überwand ein Absperrgitter, eine dritte sprang über einen Zaun: Die Gendarmerie war umzingelt. Wie viele waren sie? Etwa dreißig, schätzte die Liga für Menschenrechte; knapp fünfzig, behauptete einer der Gendarmen in einem schriftlichen Bericht; um die sechzig, mutmaßte der Sonderkorrespondent Henri Weill.

Dem Hauptfeldwebel gelang es, ein SOS zu funken, ein Gendarm rannte los, um sich sein Dienstgewehr zu schnappen, andere versteckten sich im Raum mit dem Stromaggregat, die Waffenkammer wurde von den Unabhängigkeitskämpfern geplündert — die meisten trugen Tücher oder Sturmhauben über dem Gesicht, manche hatten Messer oder Jagdgewehre dabei. Schüsse von beiden Seiten. Verwirrung. Alles ging schnell, zu schnell; noch heute, egal von welcher Seite, gibt es keine stringente Erzählung, die rundum lückenlos und schlüssig wäre. Sechsundzwanzig Gendarmen ergaben sich, die Kämpfer befahlen ihnen, sich auf dem Hof auf den Bauch zu legen, dann banden sie sie im Regen paarweise aneinander.

Auch wenn die Nachrichtendienste der Polizei wussten, dass die Nummer zwei des FLNKS gerade nach Ouvéa aufgebrochen war, und ihnen seit März bekannt war, dass es zu gewaltsamem Widerstand kommen könnte, beteuern die Gendarmen von Fayaoué später, sie hätten nichts dergleichen kommen sehen. »Die friedliche Hausbesetzung«, wie sie von jenen, die die Offensive geplant hatten, immer wieder genannt wurde, hatte sich in ein Drama verwandelt: Drei Gendarmen verloren ihr Leben, ein weiterer erlag später seinen Verletzungen, und die Aufständischen sahen sich plötzlich gezwungen zu improvisieren — und schleunigst zu verschwinden. Ein anonymer mobiler Gendarm erinnert sich 2011 an die überraschende »Ruhe« von Alphonse Dianou: Er habe die Gruppe wie ein »echter kleiner Warlord« angeführt.

»Herr Präsident, welche Zukunft halten Sie uns offen? Werden wir die Letzten der Mohikaner im Pazifik sein, so wie es auch die letzten Tasmanier gegeben hat? Sie wissen, dass das Volk der Kanak sich immer geweigert hat, als archäologisches Relikt der Weltgeschichte betrachtet zu werden. Erst recht wird es sich weigern, eines der französischen Kolonialgeschichte zu sein. […] Die öffentliche Meinung Frankreichs reagiert empfindlich auf die Massaker in Palästina und im Gaza-Streifen. Erinnern Sie die Franzosen bitte daran, dass in ihrem eigenen Land, einem Land am Ende der Welt, das sie Frankreich nennen, die Situation die gleiche ist wie in den besetzten Gebieten«, hatte Tjibaou eine Woche zuvor Mitterrand in einem offenen Brief gewarnt.

Dreizehn Tage später wird der Befehl zum Sturmangriff gegeben.

4

»Warum soll ich glauben, dass Sie uns nicht genauso verraten werden wie alle anderen?«, fragt mich Alphonse Dianous Sohn, der auf der Terrasse einer Bar am Yachthafen links neben mir sitzt. Darewa ist dreißig, hat zwei Kinder und eine Anstellung als Wachmann bei einem Supermarkt. Hohe Gestalt, breite Schultern, gerunzelte Stirn, dichter Bart und verschlossene Züge: ein abweisendes Profil. Er trägt eine Camouflage-Hose, ein Lächeln wird man von ihm nicht bekommen. »Noch ein kleiner Kanak, der sterben musste«, sagt er über den Fahrer, der von dem Gendarm erschossen wurde.

Ich treffe seine Mutter Hélène, eine Altenpflegerin für pensionierte Caldoches und Kontinentalfranzosen, und mache die Coutume: Ich halte eine Ansprache und reiche ihr eine Schachtel Tee, ein Tischobjekt und einen Manou, ein pareoartiges Stück Stoff, wie man es bei solchen Anlässen üblicherweise verschenkt. Sie ist äußerst sanft und diskret, ihr Blick verheißt Wohlwollen. Die aschgrauen Haare sind zurückgebunden; zwei goldene Ohrringe rahmen ihr ovales, von ein paar Sommersprossen geziertes Gesicht. Sie trägt ein mit großen Motiven bedrucktes Kleid und spricht leise und beherrscht, doch sobald es um ihren verlorenen Mann geht, können die Augen ihre Gefühle nicht verbergen.

Ohne ihre Zustimmung werde ich nicht weitermachen und unverrichteter Dinge zurückfahren. Ich bemühe mich, mein Vorhaben und meine Absichten darzulegen: Ich möchte verstehen, wer Alphonse Dianou war, über die Geiselnahme hinaus, die hinreichend dokumentiert ist; ich möchte begreifen, was ihn angetrieben hat; ich möchte mit dem Lebensweg eines Einzelnen von einem kollektiven Kampf erzählen, der uralte Wurzeln hat; ich möchte denen das Wort erteilen, um die es hier in erster Linie geht, und nur ein Band sein, ein Erzähler, der nach Möglichkeit die weiterexistierenden, aber auch die vergessenen Teile der Geschichte birgt; ich möchte die Gedächtnisse unserer beiden Welten verknüpfen, und sei es nur mit einem dünnen Faden: das ihres gedemütigten Kanakys und das meines vergesslichen Frankreichs.

»Das ist eine offene Wunde, die blutet innen weiter«, erklärt Darewa, zündet sich eine Zigarette an und führt sie an seine zusammengepressten Lippen. Er weiß nicht recht. Kann mir so aus dem Stand keine Antwort geben. Und erinnert sich verbittert an einen französischen Film, der seinen Vater zu einer fiktiven Figur gemacht hat — seine Wut und Empörung, auch wenn er sie zurückhält, sind deutlich zu spüren. »Sehen Sie die Boote und die Yachten da? Darauf werden Sie nie einen Kanak sehen. Die sind für die Besitzenden da, die Ladeninhaber, Touristen. Reichen. Nicht für die Kanak.«

Wir verabreden, uns bald wiederzusehen.

Der Abend schlägt zu und raubt der Sonne die Kraft, hinter der Kathedrale Saint-Joseph bricht sie zusammen. Schwarzbraune und blassviolette Wolken überspannen einen durchgebläuten Himmel.

Dany, einundvierzig, hat das Gespräch begonnen, oder war es vielleicht doch ich, er sitzt auf einem Mäuerchen unter einer Kokospalme, auf seinem freundlichen Kopf eine rote Mütze. Er kommt von der Insel Maré und beschreibt mit großer Hochachtung das Stammesleben, wie es fast überall in Neukaledonien geführt wird, vom Hinterland bis zu den Inseln: Es gibt keine Diebe und keine Prostitution, von seinem kleinen Stück Land und seinem Boot kann jeder auch ohne Geld leben. Dany bleibt nie länger als zwei, drei Tage in Nouméa; die Stadt ist Gelegenheit für ein paar Einkäufe oder einen Tapetenwechsel, mehr nicht. Um nichts auf der Welt würde er nach Frankreich fahren, er zieht die Banyanfeigen des Pazifiks dem Stahlbeton vor und die Coutume dem »Gesetz der Weißen«.

Und Alphonse Dianou? Der war »ein Vorbild«. »Aber«, fügt er lakonisch hinzu, »man fragt sich immer noch, was da eigentlich wirklich passiert ist.«

5

Wenn es in Nouméa 43% Caldoches und etwa 23% Kanak gibt, so kehren sich die Zahlen um, sobald man einen Bus besteigt: Weiße fahren damit so selten, dass ich oft der einzige bin.

Winzige, auf Zettel gedruckte Gedichte schaukeln auf der Höhe der Haltegriffe hin und her. Die Jugend, die sich in allen Ecken des Globus ähnelt, scrollt auf ihrem Smartphone ihren Facebook-Account durch. Ein alter Melanesier steigt zu, in der Hand eine Pflanze in einem Plastikbecher. Durchs Fenster sehe ich einen Golfplatz und auf zwei, drei Mauern Hakenkreuze, gleichzeitig überfliege ich die Zeitung: Wieder ist von Zusammenstößen zwischen Kanak-Banden und Ordnungskräften die Rede, die Schlagzeile spricht sogar von einem beunruhigenden — wenngleich inexistenten — »Bürgerkrieg«.

In der Bibliothek blättere ich ein knappes Dutzend Bücher und Zeitschriften durch: Interviews mit Michel Rocard (dem Wegbereiter des nach der Geiselnahme unterzeichneten Matignon-Abkommens), Texte von Pierre Declercq (einem in Neukaledonien ansässigen Kontinentalfranzosen und glühenden Befürworter der Unabhängigkeit, der 1981 mit einem Schuss in den Rücken aus einem Jagdgewehr ermordet wurde, zweifellos von Rechtsextremen), Memoiren von Charles Pasqua (Innenminister zum Zeitpunkt der Ereignisse, die mich hier beschäftigen) … Zwischen Gedichtfetzen und lokalen Telefonnummern kritzele ich Notizen auf die Seiten meines schwarzen, gewachsten Leinenhefts, dann suche ich in der elektronischen Datenbank — und stoße auf ein Foto von Alphonse Dianou. Darauf trägt er einen Strickpullover, eine Halskette, Hufeisenbart, Koteletten und einen Afro und schüttelt lächelnd einem Mann die Hand. Er sieht athletisch aus. Schließlich finde ich eine Pressezeichnung aus dem Jahr 1988: eine Karikatur von Dianou mit nacktem Oberkörper, Lendenschurz, einem Knochen in der Nase, in der Hand eine in der Sowjetunion und in Libyen hergestellte Bombe mit Lunte … In der Bildunterschrift eine Anspielung auf al-Gaddafi, den angeblichen Komplizen der Geiselnahme. In einem dreckigen Maul mit breiten, selbstgewissen Zähnen ein feistes Lachen.

Ein Caldoche, den ich nach dem Weg frage, entschuldigt sich, mir keine Auskunft geben zu können, er komme aus dem Hinterland und kenne praktisch keine Straße in der Hauptstadt; ein Transvestit auf dem Strich ein paar Meter weiter, in der Nähe eines Tati-Ladens, hilft mir weiter. Auf dem Asphalt wehen traurig die Federn eines überfahrenen Vogels, in der Ferne erblicke ich einen Standort der berühmten Société le Nickel: »das grüne Gold« des Archipels, des weltweit sechstgrößten Produzenten dieses begehrten Erzes … Ein Bus bringt mich weiter in den Norden von Grande Terre — auf der Fahrt unterhalte ich mich mit einer jungen Frau aus Vanuatu, sie ist Mutter von zwei Kindern und hat sich von ihrem kanakischen Mann getrennt: Sie habe den familiären Druck nicht mehr ausgehalten. »Lieber sterben, als in einer Tribu oder im Hinterland zu leben.« Die Städterin weiß nicht, was sie beim Referendum wählen wird, sie zweifelt an der Vertrauenswürdigkeit der zukünftigen politischen Führer Neukaledoniens und sorgt sich ob der Vorstellung, die Korruption könne noch mehr zunehmen.

Die Sonne macht sich so selbstgewiss breit wie der Schweiß auf meiner Stirn. In einem Dorf setze ich mich neben zwei offenbar ziellosen, fermentierten Getränken zugeneigten Kanak ins Gras. Schweigend mustern wir die graue Fratze der Straße. Ein Streifenwagen fährt vorbei, bremst ab, fährt weiter und kommt dann noch einmal vorbei. »Ein Weißer mit zwei Schwarzen — die glauben, du kaufst Shit von uns.« Sie haben beide keine Kinder, und einer von ihnen, mit zotteligem Bart und Haupthaar, versichert mir, Alphonse Dianou, »den jeder hier kennt«, sei lebendig eingesargt worden. Die Geschichte sei weithin bekannt. Die blutigen Fingerabdrücke auf dem Sargdeckel hätten es bewiesen. »Er hat gegen die Armee der Weißen aus dem Mutterland gekämpft.«

Weniger als eine Minute entfernt bieten mir junge Mormonen, Missionare aus Kanada, den USA und den Philippinen, auf dem Parkplatz eines Supermarkts voller Pick-up-Trucks eine Bibel an. Ich setze meine Route auf den von Palmen gesäumten, befestigten Wegen fort. Am Horizont Hügel, am Himmel Wattebäusche. Ein schwarzer Hund trottet in der schönen Einsamkeit eines Tiers, das die Kunst beherrscht, sich sowohl Zuneigung als auch Respekt zu verschaffen, den versengten Asphalt entlang.

Unterwegs mache ich Bekanntschaft mit einer gewissen Roberta — klein, rundlich, strahlend —, sie ist auf einem benachbarten Militärstützpunkt als Putzfrau angestellt. Wir beschließen, zusammen nach Nouméa zurückzulaufen. Als sie ein junges Mädchen war, wurde ihr Haus von Caldoches niedergebrannt; sie hat Jahre gebraucht, um sich von ihrer »negativen« Grundeinstellung gegenüber Weißen freizumachen und festzustellen, sagt sie, dass es überall und zu jeder Zeit genauso viele gute wie schlechte Menschen gibt. Sie hofft inbrünstig darauf, dass das Referendum zur Unabhängigkeit führt. »Dann verlieren Sie aber Ihren Job!«, scherze ich, sie lächelt: »Unter den Umständen wäre ich gern arbeitslos!« Auf dem Stützpunkt habe ein Soldat ihr erklärt: »Hier ist Frankreich«; sie habe entgegnet, erzählt sie, auch wenn der Boden zweifellos Frankreich gehörte, »befindet sich unter dem Asphalt doch die Erde von Kanaky«. Ihr Stolz ist unüberhörbar. Und weder verbittert noch nachtragend.

Wie sie eigentlich gemerkt hat, dass ich ein »Z’oreille« bin, einer aus dem Mutterland? »Euch erkennt man auf den ersten Blick, ihr seid anders als die Caldoches. Außerdem habt ihr komische Sachen an. Und die Caldoches fahren praktisch nie mit den Öffentlichen.« Und was hält sie von jenen Kanak, die Frankreich treu sind? Zuerst ein Lachen. »Die lieben Geld und Komfort. Sobald die ihr gemauertes Haus und ihr Beamtengehalt haben, vergessen sie alles andere.« Und was von der Bindung der Caldoches an die französische Republik — die doch, außer ihrer Liebe zu größtmöglichen Abstraktionen, nichts mit diesem Archipel gemein hat? Roberta verzieht leicht und eher verschmitzt als missbilligend das Gesicht: Das habe sie auch nie so richtig verstanden … Sie lädt mich ein, bei Gelegenheit ihre Tribu zu besuchen; ich notiere mir die Adresse, kann aber nicht versprechen, dass ich werde kommen können.

Und Alphonse Dianou? »Der ist ein Held.«

6

Die Kathedrale sticht ihr Kreuz in die gelblichen und blasslila Schleier der Morgendämmerung. Die Luft füllt sich mit Grasgeruch und Grillengezirp. Auf einem Balkon blättere ich die Notizen durch, die ich mir seit einem Jahr gemacht habe.

Ich habe alle Attribute zusammengetragen, die Alphonse Dianou in fast drei Jahrzehnten von französischen Printmedien zugeschrieben wurden: Mal ist er »ein Fanatiker, ein Profi«, ein »Hysteriker« voller »Grausamkeit« und von »legendärer Streitsucht« (ein Unteroffizier der Antiterroreinheit der Nationalgendarmerie GIGN); mal ein cholerisches Wesen und »Opfer seiner sprunghaften Launen« (ein Brigadegeneral); ein »Spinner« in »ständigem Hass«, der fähig war, ohne lange zu fackeln »kurzen Prozess« zu machen (ein Journalist von France Inter), ein »religiöser Eiferer« (der Minister für Überseegebiete), ein »Schwärmer« (ein General der Gendarmerie und ein Fallschirmjäger der Marine), ein »glänzender Redner mit einer gewissen Ähnlichkeit zu Bob Marley« (ein Unteroffizier), ein »melancholischer, etwas manisch-depressiver«, »charismatischer«, »intelligenter und aufrichtiger, aber perspektivloser« Mann (ein ehemaliger GIGN-Chef), ein »sturer« Aktivist (ein Reporter), ein »Schüler von Gandhi« (ein Philosoph), ein wahrscheinlich drogenabhängiger »Fantast« mit »roten, blutunterlaufenen« Augen, ein »schwarzer Vercingetorix«, der sich für den legendären Ataï hielt und als »großen Zauberer« sah (ein Sonderkorrespondent), ein »herumgeifernder« Kerl, der von »brüllender« Wut zur »düstersten« Depression wechseln konnte (ein seinerseits von Europe 1 zu Paris Match gewechselter Journalist), »ein sanfter, eigentlich friedlicher Träumer«, ein »idealistischer, großzügiger« junger Mann, der »in die Verzweiflung abgerutscht« ist (zwei Journalisten von Le Monde, darunter Edwy Plenel).

Ein nicht gerade schmeichelhaftes Porträt.

Hier wird man keinen Marmor verschwenden.

Bestenfalls ein interessanter Träumer auf Abwegen, schlechtestenfalls ein Wahnsinniger, eine Bestie. Und doch das hartnäckige Gefühl: Irgendetwas stimmt hier nicht. Ein armseliges, schnell zusammengeschustertes Bild. Jeder weiß — es ist eine Binsenweisheit —, dass Engel und Dämonen nur in religiösen Schriften oder verwirrten Geistern existieren, jedem ist klar, dass der Held der einen meist der Schurke der anderen ist, bis sich herausstellt, dass er weder das eine noch das andere ist, sondern einer, der aus der Menge hervorsticht und mit der Lähmung bricht.

Und trotzdem ein Knoten.

Eine Gräte in der Luftröhre.

Dianou, der Priester werden wollte und dafür ein Studium absolviert hatte, war kurz vor der Besetzung der Gendarmerie noch ein aktiver Pazifist gewesen. Ein überzeugter. Im Juli 1987 hatte er ein Interview gegeben, in dem er sich auf Gandhi und das Evangelium berufen und erklärt hatte: »Länder, die sich mit Waffengewalt befreit haben, hatten später Regierungen, die sich mit Waffengewalt gegen das Volk durchgesetzt haben.« Wie konnte dieser Mann innerhalb von neun Monaten — nicht einmal dreihundert Tagen — zu jenem blutrünstigen Mörder werden, von dem man immer wieder liest? Eine von der Menschenrechtsliga beauftragte Untersuchung hatte 1989 dazu aufgerufen, »eine genauere Studie von Alphonse Dianous Geisteshaltung« anzufertigen: eine bis heute unerfüllte Aufgabe. Die ganze Zeit drehte ich mich um dieses Fragezeichen und starrte immer wieder auf das Foto, das ich ständig bei mir trug: vergeblich. Der Verletzte auf der Bahre, diese erschütternde Christus- oder Guevara-Figur, blieb stumm.

Ich suche die Geschäftsstelle des Vereins auf, der die Zeitung des FLNKS herausgibt, der größten Allianz von Unabhängigkeitsparteien, für die Alphonse Dianou als Mitglied der Union calédonienne seit 1984 aktiv war. Sein Sohn erwartet mich, zwei seiner Freunde arbeiten hier. Beim Eintritt ins Büro erblicke ich Stapel der letzten Ausgabe, sie warten darauf, ausgeliefert oder verschickt zu werden. Auf der Titelseite fettgedruckte Buchstaben und Fotografien von Demonstranten, die die blau-gelb-rot-grüne Fahne mit der emblematischen, pfeilartigen Firstspitze der Kanak-Hütte schwenken: »Vereint bringen wir das Land voran, 2018 IST DAS MÖGLICH«. Auf einem Plakat an der Wand ein Foto von Pierre Declercq, umrahmt von seinem Bart und seinen Gedanken: »Der Begriff Kanak bezeichnet keine Ethnie und keine Rasse: Das Ziel einer kanakischen Gesellschaft ist die Erschaffung eines multikulturellen, solidarischen, brüderlich zusammenlebenden Volks. Das bedeutet, dass die zukünftige Gesellschaft nicht ausschließlich melanesisch sein wird. Wir respektieren das Recht auf Andersartigkeit, aber wir werden dafür sorgen, dass dieses keine Herrschaftsverhältnisse begünstigt, in denen eine Ethnie eine andere dominiert.« Unweit davon ruft ein Poster zur Dekolonisierung auf — in einer Vignette ein Porträt von Éloi Machoro, einer wichtigen Figur der kanakischen Unabhängigkeitsbewegung, der drei Jahre vor Dianou von der GIGN umgebracht wurde.

Darewa bietet mir einen Kaffee an.

Dann schlägt er mir vor, zur Tribu Téouta in den Norden des Ouvéa-Atolls zu fahren und dort den Cousin ersten Grades von Alphonse Dianou — einen gewissen Christophe — zu treffen und seine Zustimmung zu diesem Projekt einzuholen. Darewa sagt nicht mehr dazu, doch ich schließe daraus, dass ich seine bereits habe.

Ich laufe durch die Baie des Citrons zurück, ein berühmtes Stadtviertel mit weichem Sandstrand, Seglern, Touristen, Goldkettchen, Sonnencreme, Nachtklubs, Schmerbäuchen und Bikinis: Cannes oder Saint-Tropez mitten in Ozeanien. Dieser Kontrast überrascht mich immer wieder neu; es scheint, als lägen Welten zwischen der ausgestellten Sorglosigkeit und Lässigkeit an manchen Orten und dem, was ich anderswo höre und sehe. Ein Student aus dem Elsass, der auf Durchreise auf Grande Terre ist, um »was von der Welt zu sehen«, in den Küchen der Stadt ein paar Kröten zu verdienen und mit den Mädchen zu tanzen, hat keine Ahnung von der hiesigen politischen Situation — er erzählt mir etwas von der Kriminalität der Kanak und einem Gespräch mit einem Caldoche-Taxifahrer, das ihn scheinbar sehr verunsichert hat: »Wenn die hier für die Unabhängigkeit stimmen, hau ich sofort nach Neuseeland ab.« Ein Kontinentalfranzose, der seit so vielen Jahren hier lebt, dass er sie nicht mehr zählt, erklärt mir später fast dasselbe und argumentiert, heutzutage bekämen alles »nur noch die Melanesier«, so überbehütet seien sie, meint er, aufgrund der vorherrschenden »politischen Korrektheit«.

An meinem Imbissstand auf dem Markt lese ich das Organ des FLNKS. Drei Kanak, einfache Bürger, beschreiben darin ihre Vision von der Unabhängigkeit, die irgendwann, und je eher desto besser, kommen wird: »Respekt gegenüber unseren Lebensräumen und dem, was uns ausmacht«, »Unabhängigkeit heißt, unser Land selbst zu regieren und selbst zu entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten wollen«, »Unabhängigkeit heißt, souverän zu werden, Entscheidungen über die Zukunft unseres Landes selbst zu treffen und mit anderen Nationen, vor allem der französischen, auf Augenhöhe zu verkehren«. Und der Leitartikel verkündet: »Kanaky muss frei werden!«

Die Geiseln wurden gegen neun Uhr morgens in Handschellen aus der Gendarmerie geführt und auf entwendeten Militärfahrzeugen fortgefahren. Die Unabhängigkeitskämpfer improvisierten pausenlos — »sie wussten nicht so recht, was sie mit uns anfangen sollten«, erklärte später einer der Gefangenen. Auf Vorschlag von Alphonse Dianou, der darauf drängte, die Spuren zu verwischen, wurde eine Gruppe von elf Gendarmen in den Süden von Ouvéa gebracht und eine fünfzehnköpfige andere mit Jeeps, Pick-ups und Land Rovern in die entgegengesetzte Richtung. Dianou übernahm zusammen mit seiner rechten Hand, Wenceslas Lavelloi, und seinem Bruder Hilaire die Führung.

Es regnete. Einige Geiseln liefen barfuß oder mit nacktem Oberkörper, manche in Boxershorts durch den Wald. Das Korallengestein zerkratzte die Haut. Von Dorf zu Dorf wurden die Entführer beklatscht und die Gefangenen, wie ein Gendarm später behaupten wird, hier und da beleidigt. Kaum einer sprach — außer Alphonse Dianou, der bei dieser Gelegenheit eine »leidenschaftliche« Rede gehalten haben soll. Keine Gewalt. Das Trinkwasser war knapp, alle teilten sich ein paar Kekse und ein paar Brocken Käse.

Es dauerte nicht lang, da wussten alle Bescheid.

Der Premierminister Jacques Chirac prangerte den »Terrorismus« an und erklärte sich auf RTL »bestürzt über die rohe Gewalt und Barbarei dieser Menschen, falls man sie überhaupt als solche bezeichnen kann«. Die überregionale Presse machte wie üblich kurzen Prozess: Vier Gendarmen seien »mit der Axt« erschlagen worden, titelte France-Soir; ein »Gemetzel«, erklärte Le Figaro (der Anfang Juni noch einmal rückfällig wurde und von »zerstückelten« Leichen sprach); Gendarmen seien »brutal mit der Machete erschlagen« worden, behauptete Le Parisien. Eine Eilmeldung der AFP sprach von einem Massaker »mit Stichwaffen« und die Fernsehnachrichten von Antenne 2 benutzten dieselben Worte. In Neukaledonien machten Gerüchte von Verstümmelungen die Runde, von zerstückelten Leichen und abgeschnittenen Geschlechtsteilen und Köpfen …

Die Autopsie der drei in der Gendarmerie umgekommenen Polizisten widersprach all dem: Nicht einer war durch Stiche getötet worden — weder Edmond Dujardin (eine Kugel ins Handgelenk, eine andere in die Brust, möglicherweise nachdem er einen Kanak mit einem Schuss in den Oberschenkel verletzt hatte), noch Jean Zawadzki (eine Kugel in den Schädel, als er mit der Faust den Zugang zum Waffenlager mit den Sturmgewehren verteidigte) und auch nicht Daniel Leroy (eine Ladung Blei ins Herz, nachdem er sich ergeben hatte). Georges Moulié war wenig später in einem australischen Krankenhaus an den Folgen eines Kopfschusses gestorben, weil er sich geweigert hatte, sich auf den Boden zu legen (sein Sohn wird dieser Darstellung widersprechen: Eine Axt oder Machete habe seinen Tod verursacht). Doch die düstere Legende hält sich mancherorts hartnäckig — bis zur Behauptung, »Ehefrauen« seien »vergewaltigt« worden …

Das Scharmützel hatte weniger als eine Stunde gedauert. Und der Chef des FLNKS, Jean-Marie Tjibaou, erklärt: »Die Sklaven heben den Kopf.«