Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Der Künstler Karl Friedrich Zähringer ist heute völlig vergessen, obwohl er ein ansehnliches graphisches Werk von besonderer Ausdrucksweise geschaffen hat. Er ist im künstlerischen Sinne dem Expressionismus zuzurechnen, da er nicht nach einer naturgetreuen Wiedergabe der Dinge strebt, sondern das innere Wesen der Dinge und Figuren sowie ihr seelisches Erleben zum Ausdruck bringen will. Er steigert den Ausdruck seiner Werke durch Reduzierung der Linien und Formen auf das Wesentliche unter Verwendung großflächiger Schwarz-Weiß-Effekte. Leider war dem Künstler - dessen Wurzeln im Gebiet des Hochrheins liegen -durch seine Lungenkrankheit nur eine kurze Schaffensphase vergönnt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 66

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Meiner Lebensgefährtin

Carmen gewidmet

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Lebensspuren

Zeichnungen und Illustrationen

Aquarelle

Radierungen

Lithographien

Holzschnitte

Holzschnitt - Zyklen

Werkverzeichnis der Holzschnitte

1910

1911

1912

1913

1914

1917

1918

1918/1919

1919

um 1920

1920

um 1921

1921

Ex Libris und Illustrationen

Pressestimmen zu Karl Friedrich Zähringer

Ausstellungen

Werke mit Holzschnitten von Karl Friedrich Zähringer

Quellen

Literatur

Vorwort

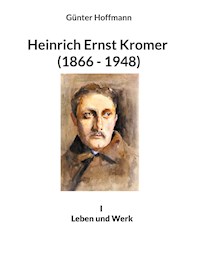

Es gibt in unserem Landstrich zwischen Hochrhein und Südschwarzwald zahlreiche Künstlerpersönlichkeiten die in den letzten Jahren wieder der Vergessenheit entrissen wurden. Stellvertretend für diesen Personenkreis sollen hier der Maler und Schriftsteller Heinrich Ernst Kromer aus Riedern a.W. und der Maler Adolf Hildenbrand, der lange Zeit in Waldshut lebte, genannt sein. Weitere Personen harren noch auf ihre Wiederentdeckung.

So auch der Künstler Karl Friedrich Zähringer, der seine letzten Lebensjahre, in Murg am Hochrhein verbrachte.

Wer war nun dieser Karl Friedrich Zähringer?

In den Standardwerken der Künstlerlexika konnte eine Antwort nicht gefunden werden, da der Künstler dort zwar verzeichnet ist, jedoch nähere Angaben zu seinem Leben und Werk fehlen. Die weitere Literatur beschränkt sich auf Zeitungsartikel und Hinweise im allgemeinen Kunst – schrifttum. Es wird bald klar, dass man allgemeiner Unkenntnis begegnet, wenn man den Namen Karl Friedrich Zähringer erwähnt. Dies gilt für seine Person und sein Werk.

Die Frage nach dem Warum stellt sich.

Sicherlich ist in die Ganzheit dieser Künstlerpersönlichkeit einzubeziehen, dass er die künstlerische Zurückgezogenheit, den bewussten Abstand brauchte, um zum Ausdruck des Wesens der Dinge zu finden. Aber es liegt vielmehr an unserer Zeit selbst, in der ein so sehr auf den Tag abgestellter und gemachter Kunstbetrieb herrscht, dass ein Werk von seiner Art kaum mehr in das allgemeine Bewusstsein aufgenommen wird.

Die Schaffenszeit von Karl Friedrich Zähringer ist durch ein großes Oeuvre an Holzschnitten gekennzeichnet. Eine größere Anzahl von Werken sind im Bestand der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe und im Museum für Neue Kunst in Freiburg vorhanden. Die Gemeinde Murg am Hochrhein und ein privater Sammler besitzen ebenfalls noch zahlreiche Werke des Künstlers. Nachforschungen nach weiteren Werken blieben bisher ohne Erfolg. Nachdem der Künstler im Jahre 1937 von den Nationalsozialisten „posthum“ als entartet eingestuft wurde, ist zu vermuten, dass zahlreiche Werke vernichtet wurden, da man im Rahmen der Beschlagnahmeaktionen seine Arbeiten aus öffentlichen Sammlungen entfernte. Allein aus dem Augustinermuseum in Freiburg wurden vier Mappen beschlagnahmt (1). Schriftliche Unterlagen und Dokumente aus dem persönlichen Besitz des Künstlers konnten nicht gefunden werden.

In der neueren Kunstgeschichte wird der Künstler völlig übergangen. Nach kritischer Prüfung der spärlichen Unterlagen, kommt man zu dem Ergebnis, dass es an der Zeit sei, Zähringer als Künstler – hier seines Holzschnittwerkes – zu rehabilitieren. Auf die Vollständigkeit der von Karl Friedrich Zähringer geschaffenen Holzschnitte kann kein Anspruch erhoben werden. Noch ist es nicht möglich, das Gesamtwerk von Zähringer einer ausführlichen Würdigung zu unterziehen; auch ist der Verbleib der Druckstöcke nicht klar und es ist noch unbekannt – in welchen Auflagenzahlen die Abzüge von Holzschnitten und Radierungen hergestellt wurden. Diese Nachforschungen werden sicher noch Jahre in Anspruch nehmen. Sie verstreichen zu lassen, ohne das bis jetzt Bekannte zu publizieren, hieße aber Zähringer und sein Werk im Reich der Vergessenheit zu belassen.

Während den sich lange erstreckenden Vorarbeiten, beim Aufspüren und Erfassen des Materials habe ich viel verständnisbereite Hilfe erfahren. Allen Beteiligten gebührt daher ein herzlicher Dank.

Besonderen Dank an Frau Dr. Dorit Schäfer und Frau Dr. Michaela Engelstätter, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Herrn Werner Vökt und Herrn Edwin Klomki, Gemeinde Murg am Hochrhein und allen nicht namentlich genannten Personen, die mir behilflich waren.

Am Ende aber verdanke ich das Gelingen und den Abschluss meiner Arbeit der Unterstützung meiner Lebensgefährtin Carmen, deren kritische Anmerkungen mir, nicht nur bei dieser Arbeit, stets eine wertvolle Hilfe ist. Ihr widme ich diese Veröffentlichung.

Lauchringen, im November 2016 Günter Hoffmann

Holzstock <Drei Ziegen>

1918

Gemeinde Murg

Abdruck des Holzstockes <Drei Ziegen>

Lebensspuren

Karl Friedrich Zähringer wurde am 24. Mai 1886 in Fützen/Amt Bonndorf als Sohn des Gottfried Zähringer und dessen Ehefrau Johanna geb. Rufle geboren. Sein Vater war Amtsdiener beim damaligen Hauptsteueramt Baden und war in Fützen tätig. Seine Jugend verbrachte Karl Friedrich Zähringer im süddeutschen Raum, da der Vater durch seine berufliche Tätigkeit immer wieder neue Einsatzorte hatte, wie Konstanz, Basel, Mannheim und Baden – Baden. In Basel besuchte er die Realschule. Er sollte aufgrund der frühzeitig erkannten Begabung für das Zeichnen den Beruf des Geometers erlernen. Ein weiterer dienstlicher Aufenthalt des Vaters führte ihn nach Mannheim in die Oberrealschule, wo er 1903 das Einjährige erlangte. Da sich schon zu diesem Zeitpunkt die ersten Anzeichen einer Lungenkrankheit bemerkbar machten, konnte er seinen Plan, die weiteren drei Klassen der Oberrealschule zu besuchen, nicht verwirklichen. Bei einem Mannheimer Architekten fand er eine Beschäftigung und fand auch die Gelegenheit sich seinen persönlichen Interessen und Liebhabereien zu widmen. Nach einem erneuten Umzug seiner Eltern nach Baden – Baden fand er dort in den Jahren 1903 und 1904 eine Anstellung in einem Architektenbüro. Im Jahre 1905 begann er eine Ausbildung zum Möbelzeichner an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe, die er nach einer dreijährigen Ausbildung verließ. Das erneute Auftreten seiner Lungenkrankheit hinderte ihn an der Ausübung des erlernten Berufes. Ärztliche Bedenken gegen die Annahme einer Stellung in seinem erlernten Beruf und Anregungen aus dem Bekanntenkreis haben sicherlich dazu beigetragen, ihm den Weg zum freien Künstler zu weisen. Seine Vorliebe galt den graphischen Techniken (Holzschnitt, Radierung, Zeichnung und Aquarell).

Ein Krankheitsrückfall führte ihn 1912 erstmals nach Davos, wo er dann ab Jahre 1913 für längere Zeit seinen Wohnsitz hatte. Die Förderung eines Kunstsammlers (vielleicht Dr. Heinrich Stinnes) und ab 1915 eine Lehrtätigkeit an der damaligen Deutschen Schule in Davos als Zeichenlehrer sicherten ihm ein zum Leben ausreichendes Einkommen. In Davos lernte er seine spätere, aus Zwickau stammende Frau, Katharina Leistner kennen, die sich wie Zähringer krankheitshalber dort aufhielt. Der Aufenthalt im schweizerischen Hochgebirge wurde für seine künstlerische Entwicklung von besonderer Bedeutung. Die große Liebe zur Natur in der Bergwelt und dem ländlich geprägten Umfeld ist für ihn zur Grundlage für sein Leben und seine Kunst geworden. Leben und Kunst verschmelzen zu einer Einheit. Das Erlebte führt ihn zur Gestaltung seiner Arbeiten. Er hatte die Absicht, sich in einem Dorf bei Davos für immer anzusiedeln, um so ganz in und für die Natur zu leben. Seine Freundin Käthe Leistner ist auch für seine künstlerische Tätigkeit von höchster Bedeutung, denn er beschreibt immer wieder, dass nur das Zusammensein mit ihr es ihm ermögliche, seinem durch Krankheit geschwächten Körper die für seine künstlerischen Leistungen erforderlichen Kräfte abzurufen. Doch seine Pläne für Davos wurden durch das Ende des I. Weltkrieges zerstört. Er musste als deutscher Staatsangehöriger seine Stellung in Davos aufgeben und die Schweiz verlassen. Eine Rückkehr wäre möglich gewesen, da Zähringer am 14.02.1919 in Davos einen auf fünf Jahre datierten „Heimatschein“ erhielt. Diesen gab er jedoch vor seiner Reise nach Deutschland am 21.04.1919 zurück. Möglicherweise war der Grund für die Rückgabe der Aufenthaltsgenehmigung seine vorgesehene Heirat mit Käthe Leistner. Die Trauung fand am 17.07.1919 in Zwickau statt. Nach der Hochzeit ziehen die Eheleute nach Murg zu seinen Eltern. Der Ehe war nur ein kurzes Glück beschieden, denn im Jahre 1921 stirbt seine Frau im Alter von 34 Jahren. Der Verlust seiner Ehefrau bewirkte bei Zähringer einen seelischen Zusammenbruch und sein Zustand verschlechterte sich. In den Jahren 1921/1922 lebte er vorübergehend in Todtmoos und 1922/1923 in Badenweiler - beides Luftkurorte - um sich wieder zu erholen. Eine vorübergehende Besserung seines Gesundheitszustandes und der Drang, die in ihm aufgespeicherten Erlebnisse zu gestalten, ermöglichten es Zähringer nochmals Werke von gesteigerter Ausdruckskraft zu schaffen. Im Gedenken an seine Ehefrau, bezeichnete er in den Folgejahren einen Teil seiner Holzschnitte mit deren Vornamen „Käthe“. Am 26. Oktober 1923 stirbt Karl Friedrich Zähringer im Hause seiner Eltern in Murg im Alter von 37 Jahren.