16,99 €

Mehr erfahren.

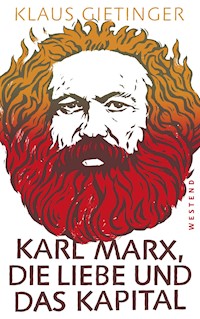

- Herausgeber: Westend Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der fiktive Marx zeigt uns den realen Karl Karl, Sohn eines konvertierten jüdischen Anwalts aus Trier, ist ein Getriebener. Seine große Liebe Jenny von Westphalen und sein Freund Friedrich Engels geben ihm Halt. Alle drei haben nichts weniger vor als die Weltrevolution, dafür jagen sie um die halbe Welt. Doch es kommt zu schweren Konflikten. Die Revolution 1848 scheitert - und die Marxens landen im Londoner Elend. Engels rettet die Familie, weil er in Vaters Fabrik in Manchester den Ausbeuter gibt. Jenny akzeptiert Engels Geliebte Mary Burns nicht und Karl schwängert das Hausmädchen Lenchen. Siegt die Liebe? Karl schreibt sein Lebenswerk, Das Kapital, das nie fertig wird - und dennoch: Die drei haben das 20. Jahrhundert verändert wie niemand anderes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Ebook Edition

Klaus Gietinger

Karl Marx, die Liebe und das Kapital

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.westendverlag.de

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

ISBN 978-3-86489-702-3

© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin

Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich

Inhalt

Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst.

Karl Marx

Frage: Sind Sie ein Brandstifter, Herr Gauland?

Alexander Gauland: Das wäre, als ob man sagt: Karl Marx hat Stalins Verbrechen zu verantworten.

Dies ist eine wahre Geschichte. Alle Personen haben gelebt. Nichts ist erfunden, fast nichts.

Klaus Gietinger

In der Matratzengruft

Die Schiefertafel kratzte entsetzlich. But it has to be. Tussy brachte ihm die Lait de poule, verquirlte Eier, ein Kompott mit Brandy und Austern. Mindestens neun Stück. Er hatte praktisch nichts mehr zu beißen. Schluckverbot fester Nahrung.

Ich mach’s nicht mehr lange, dachte er, aber das sag ich dir nicht. Offiziell habe ich Angina.

Es war schwül. Gleich würde es ein Gewitter geben.

Endlich war er fertig. Tussy hielt das Tablett. Er drehte den Schiefer. Sie starrte drauf.

»Ist doch nur eine Tafel, eine von der Sorte, mit der Schüler gequält werden: ABC.«

Tussy, 40 Jahre alt, schwarzhaarig wie ihr Vater, eigentlich Jenny Julia Eleanor, große leuchtende braune Augen wie ihre Mutter. Sie war immer noch hübsch, sehr hübsch. Marx’ Nesthäkchen. Jetzt wurde sie weiß wie eine Wand. Die Augen verdrehten sich.

»Nicht doch, Kind. Meine Lait de poule!« Doch die Ohnmacht war da. Das Tablett verlor sein Gleichgewicht. Die Austern schwappten aus der Bol. Tussys Röcke rauschten leicht, als sie auf sein Bett kippte. Die Bol klapperte laut zu Boden, eierte in the truest sense of the word, dachte er, aus.

»Mein schönes Mittagessen. Und a young Lady in meinem Bett. Das gab’s schon lange nicht mehr. Noch dazu unfreiwillig. Es waren nicht wenige und immer ganz freiwillig, doch der Himmel weiß, how long ago. Und jetzt habe ich Angina. Doch das sage ich nur – ich weiß, es ist Krebs. Kehlkopfkrebs. Dr. Freyberger hat’s rausgefunden, mir aber nichts gesagt. Aber ich hab’s seinem Gesicht angesehen. Ein bösartiger Kloß im Hals. Sprechen macht mir große Mühe. Deshalb die Schiefertafel und die Brandyaustern. Aber Mädchen, du hast gewusst, was ich dir aufschreibe, du hast es genau gewusst. Musst doch nicht flüchten. Ist doch affig. If I had time, würd ich dir noch viel mehr aufschreiben. Über deinen Vater, über Jenny und über mich. Wir haben die Welt verändert, wer kann das schon von sich sagen. Und trotzdem muss ich jetzt bald den Abgang machen. Alle sind sie schon gegangen. Mary, Lizzy, Lenchen, Musch, Jennychen, Jenny und Karl. Und ich bin ein Fossil, ich Friedrich Engels, von euch Marx-Kindern liebevoll General genannt, englisch ausgesprochen: Tschennerell. Und wer macht jetzt weiter? Du bist der einzige Mann unter diesen Memmen, Tussy, du musst weitermachen. Ich bin von Holzköpfen umgeben, Spießern, schleimigen Sozialdemokraten, Arschkriechern, die nichts begriffen haben. Die alles kaputt machen. Du bist meine Hoffnung. Und du kannst das. Du musst aus dem Schatten raus, den er dir hinterlassen hat, unser Held, der Mohr, das Genie, der Revoluzzer. Wenn du wüsstest, was für ein Chaot er war. Ach was, du weißt es, aber du wolltest es nicht sehen, keiner wollte es sehen, ich auch nicht. Ich war sein Freund und sein Knecht. Alles habe ich für ihn getan, alles, auch das, was du grade gelesen hast. Ich hab mich aufgelöst für ihn, den Kapitalisten gegeben, den Bruder, den Vater, den Freund. Ich hab meine Klasse verraten und meine Mutter. Ich hab seine Feinde bespuckt. Ich war das große Lama von Regent’s Park Road. Der, der ihn zum Kommunisten gemacht und ihn mit Kapital versehen hat. Und jetzt soll alles vorbei sein. Du schweigst und ich bin zum Schweigen verurteilt. Nein, ich will reden. Hör mir zu, hör mir zu, du einzig verbleibendes Geschöpf der Familie, denn deine Schwester Laura zähle ich nicht. Du musst die Fackel weitertragen. Sie wird dir die Finger verbrennen, aber denke immer dran: ›Sozialismus oder Barbarei‹, oder was am schlimmsten wäre: Sozialdemokratie!«

Ein Blitz zuckte. Das Gewitter war da.

»Ist Gott vielleicht Sozialdemokrat?« Es krachte. »Jaja, wir Kommunisten glauben an keinen Gott. Unser Gott ist das Proletariat. Aber es will nicht. Keine Revolution. Es wählt und wählt und wählt. An Wahlen wird es ersticken. Es wählt SPD. Und ich applaudier auch noch. Die Preußen lassen euch nie an die Macht. Da könnt ihr noch soviel wählen. Und falls doch, macht ihr alles falsch, weil ja alles von selber kommt mit eurem falschen Verständnis von Theorie. Ihr seid von selber gekommen. Marx und ich haben euch nicht gerufen. Wir sind alles, nur keine Marxisten. Und jetzt muss ich mitten in der Scheiße den Abgang machen. Mitten im Sommer, den ich so liebe, im Sommer 1895. Aber ich wollte doch noch soviel erzählen. Hör mir zu, hör mir zu.«

Die Ballkönigin

Es war lange bevor mir Mohr, bevor mir Karl begegnete. Da rauschten die Röcke, viel mehr, als es eben gerauscht hat. Sie drehten sich wild, wild und im vielfachen Dutzend. Und Mohr, er kroch, ja er kroch zwischen den drehenden Röcken. 1,2,2; 1,2,2; 1,2,2. Revolution des Dreivierteltaktes. Es war vor 60 Jahren, in Rheinpreußen, in einer fürchterlich provinziellen Stadt an der Mosel: Trier. Und die Röcke drehten und drehten.

Und er kroch hindurch. Kroch, bis er den schönsten drehenden Rock erreicht hatte, die Ballkönigin. Noch hatte er keinen Bart, aber sein Haar war schwarz wie Ebenholz und wirr wie die Wurzeln eines Strauches. Und Jenny tanzte mit einem, der, um Heine zu zitieren, den Stock verschluckt hatte, mit dem man ihn einst schlug. Wie hieß er noch? Leutnant Pann…, Pann…, Pann…

»Keiner tanzt so wie Sie, Leutnant Pannwitz«, atmete Jenny schwer.

»Gestatten, nur mit Ihnen!«

»Jenny, meine Jenny!« Karl rief verzweifelt am Boden: »Jenny!«

Doch die reagierte nicht, drehte sich weiter, weiter mit dem Besenstiel. Die Röcke rauschten um Karl auf den Knien, rauschten, rauschten.

»Jenny!«

Pannwitz wagte ein Kunststück bei der nächsten Drehung, drückte mit seinem sauber gewichsten Stiefel Karl nach unten. Das misslang. Karl war schnell, packte den Stiefel und den Leutnant dran und drehte ihn. Der Dreivierteltakt-Preuße verlor sein Gleichgewicht, schepperte, ja schepperte samt Degen blechern zu Boden.

»Bist du verrückt, Karl?« Jenny gab sich empört.

Doch dann musste sie lachen, fürchterlich lachen, das ranke und schlanke Mädchen, »schön an Seel’ und Körper«, wie ihre Mutter einst meinte, und noch schöner, wenn sie lachte, ihre weißen Zähne zeigte wie jetzt und wenn ihre Löckchen tanzten.

Pannwitz versuchte sich aufzurappeln. Doch jetzt rauschten die Röcke über ihn, ließen sich nicht beirren, stoppten nicht. 1,2,2; 1,2,2; Karl drückte Jenny einen Zettel in die Hand.

»Für dich!«

Und flüchtete. Pannwitz versuchte Karl zu verfolgen, stolperte über den eigenen Degen und fiel wieder auf die Schnauze.

Tussy lachte, lachte wie ihre Mutter.

»Das hast du erfunden, General!«

»Die grellsten Erfindungen sind Zitate, liebe Tussy.«

Das kratzte er nicht auf den Schiefer, sondern flüsterte es. Es schien, als würde die Erinnerung seine Stimme befördern.

»Aber du verstehst mich, auch wenn ich kaum sprechen kann. Ganz ohne Tafel.«

»Aber, General, du hast die Geschichte immer so erzählt, dass Mutter, dass Möhne …«

»Nein, nein, so war’s nicht.«

»Sondern?«

Die Geister der Vergangenheit

Karl war in den Garten geflohen, in die Nacht. Er versteckte sich hinter einem Busch. Mit Preußen war nicht zu spaßen, vor allem nicht mit so einem Secondeleutnant, einem Säbelrassler.

»Mist gebaut?«

Karl erschrak – die Stimme kannte er. Es war der jugendstarke Greis. Jennys Vater.

»Du erschrickst gar nicht?«

»Wie sollte ich vor meinem väterlichen Freund erschrecken.«

Johann Ludwig von Westphalen, geheimer Regierungsrat, pensionierter Beamter im preußischen Staatsdienst, Träger des roten Adlerordens, 4. Klasse, stand im Dunkeln und genoss die Sommernacht. Die Grillen zirpten. Karl schwitzte.

»Hat sie dich wieder geärgert, ma plus belle fille?«

»Geärgert nicht gerade. Sie lässt sich den Hof machen von so einem dummsteifen Leutnant.«

»Eben. Das macht sie nur, um zu ärgern. Der ist nichts für sie, aber …«

»Aber ich bin’s!«

»Karl, non!«

Wolken gaben den Mond frei. Papa Ludwig, immerhin schon 65, bekam blaues Licht ab. Er wirkte jung, jung und drahtig.

Karl lief es heiß und kalt den Rücken herunter.

»Pourquoi?«

Papa Ludwig lachte. »Mein Junge, du bist erst 13!«

»Aber im heiratsfähigen Alter, seht ihr?« Er beugte sich vor, zeigte seine Backe, dann die Oberlippe und den Flaum.

»Ich hab schon un moustache!«

Ludwig lachte wieder. »Und Flausen im Kopf, außerdem heißt es une moustache!«

Die leicht schulmeisterliche Kritik prallte an ihm ab.

»Ich habe ihr ein Liebesgedicht geschrieben, das wird sie überzeugen.«

Am nächsten Tag. Kirchgang. Trier, Pfaffenort. Dreifaltigkeitskirche. Erst waren die Jesuiten drin, und als die Franzosen 1793 kamen, wurde ein Stall draus, kurzfristig. Später ein Tempel der Vernunft zur Entchristianisierung. Als die Preußen einmarschierten, war Schluss mit der Vernunft. Und seit 1819 durften die Protestanten sie benutzen. Karl wurde hier mit sechs getauft. Und konfirmiert sollte er erst mit 16 werden, also erst in drei Jahren. Glocken läuteten. Der Platz war voll mit Kleinbürgern. Karl wartete und wartete. Da kam sie angerauscht.

»Ich hab was für dich.« Sie kramte in ihrer Tasche und es duftete nach Flieder. Jenny duftete nach Flieder. Karl wurde es anders.

»Jetzt, jetzt ist sie mein!« Ein gewagter Gedanke.

Er sah ein Taschentuch zwischen ihren schmalen Fingern, ein Säckchen. Und nun? Mit einer kurzen Bewegung warf sie ihm den Inhalt entgegen. Es schneite, schneite Papierfitzelchen. Sie verfingen sich in seinem schwarzen krausen Haar. Und rieselten aufs Pflaster.

»Dein Gedicht, ein wahres Gedicht. Ich hab’s etwas gekürzt.

Poeten brauchen critique constructive. Das ist die meine.«

Und schon trat ihm ein Stiefel auf den Fuß. Der von diesem von Pannwitz.

»Aus dem Weg, Galizier, oder ich muss noch blank ziehen!«

Dann reichte der Besenstiel Jenny seinen Arm. Sie hakte ein. Und schon waren sie über den Platz – der Säbel klapperte – und im Portal verschwunden. »Galizier« war ein Schimpfwort für Juden. Karl wusste dies längst.

»Der arme Mohr!« Tussy litt mit.

»Mädel, da muss ein Mann durch.«

»Ein Knabe, General, zart und verletzlich.«

»Zart war er nie, but extremely vulnerable. Aber Kerle wie wir …«

»Du kannst das nicht wissen, General, du hattest nie Liebeskummer.«

»Was?«

»Dir lagen sie immer zu Füßen.«

»No way, wie oft war ich down.«

»Aber nicht wegen des Geschlechts par excellence.«

»Mädel …«

Tussy ignorierte seinen Protest. »Wie ging’s weiter?«

»Weißt du doch, lovesickness.«

»Aber bei Mam, bei der Möhne!«

Die Röcke drehten sich, immer schneller. Aber Jenny war nicht dabei. Die heulte und saß draußen. Karl hatte sie gesucht zwischen all den Röcken und nicht gefunden, jetzt stolperte er in den Garten, atemlos und schwitzend. Kein Mond schien. Der Himmel war bedeckt. Man sah sich kaum.

»Jenny, teure, was ist geschehen?«

»Das geht dich gar nichts an, retirez-vous!«

»Siehst du meinen Bart? Er hat einige Kuren hinter sich, erst Honig, der zieht, und dann merde de poulet, Hühnerkacke, das schiebt.«

»Bäh, du bist eklig, Karl.«

»Hat dich Pannwitz verletzt?« Und gierig hoffend, »hat er dich verlassen?«

»Nein.« Dann reckte sie das Hälschen. »Ich habe ihm den Laufpass gegeben.«

Karl setzte sich frech neben sie.

»Ich sagte doch, der ist nichts für dich.«

»Lass mich in Ruh, mit Kindern je ne parle pas.«

Karl zog beleidigt ab. Tat es Jenny leid? Ja, ein bisschen, aber er war noch ein Kind und sie 17, die Ballkönigin, da konnte sie doch nicht so ein schwarzhaariges enfant … enfant terrible!

›Nein, den darf ich gar nicht ansehen, nicht mal mit meinen vier Buchstaben‹, dachte sie. ›Aber süß ist er schon irgendwie, irgendwo. Und er wächst sicher noch, wie der Bart auch. Aber so lange warten …

Lieber einen dummen Preußen. Oder doch nicht? Mir schwirrt der Kopf. Wenn ich recht überlege, Pannwitz war wirklich ein Witz. Dann eben einen von Adel, einen Juristen oder einen Docteur – oder doch einen Poeten? Nur, Karl, das hübsche Schwarzwildchen, ist ein schlechter Poet und bestimmt später bettelarm …‹

Jenny ging zurück zum Walzer.

›Tanzen, bis die Tränen getrocknet sind. Mit jedem, der grade da ist.‹

Und es waren viele. Viele Stramme, viele Besenstiele, die sie umgarnten. Und wieder drehten sich die Röcke und Säbel schwangen mit.

Karl saß abseits, starrte und starrte. Wenn er nur könnte. Er würde die Welt aus den Angeln heben, dass dieser sich drehende Scheißhaufen in den Rinnstein gespült würde.

»Und eines Tages hebe ich die Welt aus den Angeln …«

So sprachen viele. Karl meinte es ernst.

Wandern

Doch vor den Erfolg haben die Götter die Berge gesetzt. Die galt es zu überwinden. Auch wenn es nur Weinberge waren – an der Mosel.

Papa von Westphalen schritt stramm voraus. Sein Stock zeigte sich munter und schwang und stach ins grüne Gras. Jenny folgte ihm ohne Ballkleid, mit ein paar Reifen weniger: in Wanderkleidern, die immer noch rauschten, aber deutlich weniger. Und sie hielt Schritt. Dann kam ihr Bruder Edgar, Karls Freund, etwa gleich alt, in der Pubertät wie Karl, aber eher ein Stiller. Und endlich Karl, ganz außer Puste, die Haare noch wirrer. Sie waren jetzt hoch oben über der Mosel. Es war diesig. Sommer. Karl warf sich ins Gras.

»Nur eine kurze Rast«, rief Papa Ludwig, »der Weg ist noch weit.«

Edgar hatte den Picknickkorb abgestellt. Karl griff sich den Most, zog den Korken ab und trank.

»Lass uns auch noch was übrig«, protestierte Edgar.

Ludwig gab Eau de Cologne ins Taschentuch und tupfte sich ab.

»Wo waren wir stehen geblieben?«

»Saint-Simon!« Jenny hatte sich zu Wort gemeldet. Sie saß nicht, sie ruhte im Gras. Missmutig streifte ihr Blick Karl, den sie eigentlich übersehen wollte.

»Ja, Simon. Was schreibt er in seinem Nouveau Christianisme?«

»Keine Ahnung, hab’s nicht gelesen«, war Karls patzige Antwort.

»Dass es Aufgabe der Christen sei, alles Erarbeitete gerecht zu verteilen«, wusste Jenny naseweis.

»Das klappt nie.« Karl störte.

»Nicht so defätistisch, Karl.« Papa Ludwigs Ton konnte man mild nennen.

»Der Mensch ist kein vernünftig … Vor allem Weibsleute nicht.« Karl war auf Krawall gebürstet. Jenny tötete ihn mit ihren Blicken. Sie streckte gleichzeitig ihr weißes Ärmchen nach dem Papa, der ihr das Eau de Cologne reichte.

»Ich mag Thomas Morus lieber«, meldete sich Edgar zu Wort, »seine Utopia. Eine Insel, auf der streng Kommunismus herrscht. Alles gehört allen.«

»Auch die Weiber?« Wer das wohl fragte.

Jenny hatte es deutlich gehört und mit spitzen Fingern betupfte sie ihren langen Hals mit Kölnisch Wasser. Karls Blut schoss ihm bei diesem Anblick nicht nur in den Kopf.

»Nein, natürlich nicht. Warum so schlecht gelaunt, mein Freund?« Edgar wollte versöhnen.

Karl starrte vor sich hin, rupfte im Gras herum.

»Und wo ist er gelandet? Auf der Guillotine?«

»Aber nicht deswegen … außerdem war es keine Guillotine.« Ludwig korrigierte gern.

»Rührt das den Kopf, der im Korb landet, wie er vom Körper getrennt wurde?« Er warf die Mostflasche in den Korb.

»Karl, du bist eklig. Il m’ennuie!«

Ludwig lenkte ab.

»Weiter Kinder. Saint-Simon ist noch nicht umfassend besprochen.«

Und schon schwang wieder der Stock. Der hagere von Westphalen eilte davon. Edgar trottete hinterher. Unten lag die Mosel, spiegelglatt. Kein Windhauch.

Jenny verschloss die Flasche mit Kölnisch Wasser und erhob sich wortlos. Sie wollte hinterher – mit stolzem Schritt. Karl stand vorn am Abgrund, immer noch beleidigt. Dann hielt er sie mit Worten auf.

»Morgen um die gleiche Zeit hier!«

Jenny drehte den Kopf nur halb und stoppte kurz.

»Pourquoi?«

»Du nervst mit deinem Französisch«, hätte er gern gesagt, doch es kam nur ein sanftes »ich habe neue Gedichte« heraus.

»Und stamps, die du mir zeigen willst?« Das war Sarkasmus pur.

»Alors pas!«

»Ich sagte dir doch schon, du bist zu klein für mich.«

Sie warf ihm die Flasche mit dem Duftwasser zu.

Er fing sie lässig.

»Ich werd dich schon zurechtstutzen.«

»Phh!« Und schon war sie verschwunden.

Warten

Und am nächsten Tag wartete Karl – hoch über der Mosel. Der Himmel war grau. Die Wolken schoben sich. Wind gab es auch. Karl musste seine Mütze halten und warten. Und ohne eine blaue Stunde wurde es dunkel. Fast so plötzlich, als hätte jemand eine Kerze ausgeblasen. Doch Karl wartete und wartete. Vergeblich. Inzwischen war es stockdunkel. Er sah die Hand vor Augen nicht, nur unten ein paar Lichter. Keine Jenny. Karl tastete sich hinunter. ›Jetzt auch noch abstürzen wegen der blöden Kuh …‹

Und schon lag er im Brombeerbusch. »Merde!« Auf Französisch klang es einfach besser. Jetzt übernahm er schon ihre Eitelkeiten.

Das Gesicht zerkratzt, entflammte er ein Streichholz.

Bloß keinen Abgang machen. Oder doch? Selbstmord aus Liebe, wie romantisch – wie banal. Das Streichholz ging aus. Er konnte noch drei ertasten, nur. Da knüllte er das Papier mit seinen Gedichten und machte sich eine Fackel. Bis unten dürft’s langen.

»Und kam er an, General?«

»Sonst wärst du nicht hier, Mädel!«

»Das hast du noch nie erzählt. Wie schrecklich, warten und keiner kommt.«

Und er hat gewartet. Vier Jahre. Und wieder drehten sich die Röcke. Drehten und drehten und Jenny war schon 21 und immer noch kein passender … Das Jahr 1835.

Sie schaute, sie schaute, aber Karl war nirgends. Der Walzer verstummte – und keiner da, der ihr gefiel.

»Trier hat 15 000 Einwohner, macht 7 500 Mannsleute, da muss doch einer dabei sein. Dieser Ort des Jammers. Das alte Pfaffennest mit dieser Miniatur-Menschheit.« Jenny blickte in einen der vielen Spiegel.

»Ich werde bald alt und dann will mich keiner mehr.« Sie sah sich um im Ballsaal. Doch kein Karl war in Sicht.

Bestanden

Im Garten der von Westphalens. Papa Ludwig, Edgar und Karl.

Er reichte beiden eine Zigarre, eine dicke. Karl nickte dankend, biss sie ab. Lässig riss er ein Hölzchen an der Wand. Steckte die Zigarre an, sie zog nicht. Aber er zog und zog. Edgar war erfolgreicher. Seine qualmte mächtig.

»Die Matura bestanden, jetzt seid ihr beide Männer. Gratulation!«

Förmlich drückte er beiden die Hand. Und Karl, 17 Jahre alt, etwas gedrungen, schien jetzt wirklich ein Mann zu sein. Denn der Bart spross, schwarz wie die krausen Haare, er machte ihn noch dunkler in der Dunkelheit, nur die Glut der Zigarre gab etwas Licht.

Doch schon wurden Fackeln gebracht. Von den Hausmädchen, eins davon war Lenchen, Helena Demuth, die pausbäckige, 15 Jahre alt und schon einige Jahre bei den von Westphalens in Diensten. Wie lange, wusste keiner so recht. Aber recht machte sie es allen. Karl war ihr gleich aufgefallen, ein so stattlicher junger Mann. Sie steckte die Fackeln in die Erde und hatte fast noch mehr Strahlkraft als die. Sie lächelte. Sie würde immer lächeln, was auch passiert. Nur Karl bemerkte sie nicht – und schon war sie wieder verschwunden. Die zweite auch, die hatte Champagner auf das Gartentischchen gestellt. Ludwig wollte sich nicht lumpen lassen, obwohl die von Westphalens nur Amtsadel waren, den sie sich jedes Jahr teuer erkaufen mussten und obwohl Ludwig keine üppige Pension hatte. Der Schein musste gewahrt bleiben. Das würde sich auf Jenny vererben.

»General, you are unfair again!«

Edgar las im Schein der Fackel: »Der Zögling Marx zeigt gute Anlagen in den alten Sprachen, im Deutschen und in der Geschichte einen sehr befriedigenden, in der Mathematik einen befriedigenden und im Französischen nur einen sehr geringen Fleiß!«

»Merde franaise!«, kommentierte der.

Und Edgar kam es: »Cigarette de merde!« Der zarte Junge verschwand. Zigarren vertrug er nicht.

»Wo ist denn mein schönes Mädchen?«, fragte Ludwig, schon etwas tüddelig.

»Im Ballhaus, wo sonst.« Karl klang immer noch leicht beleidigt.

»Sie könnte dir wenigstens gratulieren.«

»Kommt noch, kommt noch.«

Einen Moment herrschte Schweigen, beide pafften, dann wurde angestoßen, Champagner.

Und plötzlich perlte es aus Ludwig heraus.

»Karl, sie ist nichts für dich.«

»Wie kommt ihr darauf, ich …?«

»Wie du sie anschaust.«

»Gott behüte, edler väterlicher Freund, nicht im Traum …«

»Und dreimal krähte der Hahn«, witzelte Ludwig.

»Ganz ehrlich, Karl, du bist un libre penseur und meine Jenny auch, das verträgt sich nicht. Ihr kratzt euch die Augen aus. Das würde ich ungern mitansehen.«

»Das Schlimme an euch alten Männern ist, dass ihr meist recht habt.«

Ludwigs Gesicht hellte sich auf, soweit man das in der Dunkelheit sehen konnte.

»Ihr und euer Freund, Heinrich-mir-graut-vor-dir, mein Vater, der alte Jude.« Das war unfair.

Ludwig erstarrte. Das konnte Karl sehen. Solch Despektierliches hörte der alte Westphalen nicht gern.

Karl hatte ein Problem, seine Eltern waren Juden. Er kam aus einem Haus, dessen Tradition nicht jüdischer sein konnte. Heinrich, eigentlich Herschel, war der Sohn des Trierer Rabbiners Mordechai, genannt Marx Levy, und der Triererin Chaje Levoff, Tochter des Rabbis Moses Lwow. Herschels Großvater väterlicherseits hieß Samuel Mordechei und war ebenfalls Rabbi. Napoleon machte aus Marx Levy den Namen Marx. Gottseidank. Herschel studierte Jura, nannte sich Henry und dann Heinrich, machte das Diplom in Koblenz und heiratete Henriette Preßburg, Tochter des Rabbis, manche behaupten, dass er nur Vorbeter der jüdischen Gemeinde von Nijmegen war.

Und doch war Heinrich von der jüdischen Orthodoxie merkwürdig unberührt. Napoleon und sein Code hatten den Juden zwar Gleichberechtigung gebracht, aber Christen waren dann doch »gleichberechtigter« als Juden. Denn die Angst vor der Geschäftstüchtigkeit der Anhänger mosaischen Glaubens führte 1808 zum Erlass eines speziellen Edikts, das ihre Geschäfte wiederum einschränken sollte. Als 1816 die Preußen kamen, wurde es nicht besser. Im Gegenteil. Marx’ Vater Herschel/Heinrich schrieb eine Eingabe an den neuen Generalgouverneur, worin er »ergebens« um Aufhebung der Sonderbehandlungsgesetze bat. Doch so schnell heben die Preußen nicht auf. Und wenn sie Napoleon noch so hassten, dessen Juden-Einschränkung egalisierten sie nicht. Zwar behaupteten auch die Preußen, sie hätten die Juden gleichberechtigt, doch um ein öffentliches Amt bekleiden zu können, brauchte ein Jude einen königlichen Dispens. Heinrich, der als Anwalt praktizieren wollte, ging dem ganzen Schlamassel nun stante pede aus dem Weg. Er ließ sich taufen. Halleluja. Ein wenig Wasser und schon durfte er Anwalt werden. Karl wurde mit sechs oder acht getauft, doch er war und blieb von stockjüdischem Blut.

»General, ich höre da schon wieder einen feindlichen Unterton heraus, ich bin auch Jüdin«, schimpfte Tussy.

»Du bist keine Jüdin, höchstens ne halbe, und weil deine Mutter keine war, nach jüdischem Recht überhaupt keine.«

»Doch I am jewish und ich weiß, dass du und Mohr immer despektierlich über Juden gesprochen habt, über Lassalle, Moses Hess und …«

»Und sie waren unsere Freunde, Mädel, Freunde kann man sich auch mal vorknöpfen. Und du weißt, ich war immer ein Gegner des Antisemitismus.«

Tussy räusperte sich. Sie hörte alles, was der General jetzt herabbetete:

»Der Antisemitismus ist also nichts anderes als eine Reaktion mittelalterlicher, untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft, die wesentlich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht, und dient daher nur reaktionären Zwecken unter scheinbar sozialistischem Deckmantel.«

Engels kam nach so viel vernünftigen Floskeln ins Schwitzen. Und sein Knoten im Hals schien wie weggeblasen. Er konnte wieder sprechen. Dann lächelte er.

»Dass ich das schrieb, habe ich deiner Schule zu verdanken, mein Kind.«

Tussy lächelte ebenfalls. Ihre schwarzblauen Locken leuchteten.

»Ich weiß, General, denn vorher hast du und Mohr anderes von euch gegeben.«

Und Tussy wurde hart. »Ihr habt den großen Ferdinand Lassalle Itzig genannt und einen jüdischen Nigger.«

»Das war nur Spaß, Mädel, weil er eben so ausgesehen hat. Mohr sah auch aus wie ein Jude.«

»Und er hat uns verflucht …« Tussy klang hart.

»Wer? Mohr? Uns?? Du bist keine Jüdin!«

Schatten der Vergangenheit II

»Lass deinen Vater in Ruhe, Karl, er ist getauft wie du.« Der Ton des alten Westphalen war nun fast als böse zu bezeichnen. Seine schmale Gestalt wirkte finster in der lauen Sommernacht.

Karl hatte kalten Schweiß auf der Stirn.

»Was nützt das bisschen Wasser, monchermaître, die Tradition meiner toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf meinem lebenden Gehirn. Und wenn ich beschäftigt scheine, sie von mir abzuwerfen, gerade dann beschwöre ich ängstlich die Geister der Vergangenheit zum Dienst herauf. Ich will kein Jude sein, ich …«

»Du hast Angst vor einem Gespenst, das ist völlig unbegründet. Es gibt keine Gespenster. Steh zu deinen Geschlechtern, deinen Vätern, deinen Müttern, sie waren reich im Geiste und sie haben niemandem was getan.

Vor was graust es dir denn?

Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?«

Karl übernahm den Staffelstab: »Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt,« – und jetzt beide – »gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer als ein Christ? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht?«

»So gefällst du mir, Karl!«

»Nein, der Jude ist der Schacher und das Geld!«

»Unsinn, Karl, ce sont préjugés, falle nicht darauf herein. Jüdisch ist eine Religion, sonst nichts, und die hat dein Vater gewechselt. Er ist jetzt Protestant.«

»Jude bleibt Jude, das kann man nicht wechseln wie die Unterwäsche.«

»Mon ami! Nicht diese Worte!«

Junges Deutschland

Einige Tage später. Diskussionsrunde im Hause Westphalen. Jenny, Edgar und Sophie, Karls Schwester, am runden Tisch. Häkeldeckchen, Portwein, Bücher. Karl war nicht da. Jetzt wartete Jenny. Die große Standuhr versuchte beruhigend zu ticken.

»Wo ist Karl?« Jenny fragte so unschuldig wie möglich.

»Wir können auch ohne ihn anfangen. Er wird sich aufs Studium vorbereiten.« Edgar gab sich pragmatisch.

»Was?« Jenny schien entgeistert.

»Was glaubst du, was man nach dem Abitur macht? Und du hast ihm nicht mal gratuliert.«

Die Uhr schlug viertel. Dann wieder: »tick-tack«.

»Er lässt sich ja nicht blicken. – Wo studiert er denn, und was?« Jenny versuchte sich zu fangen.

»Das weißt du nicht? Jurisprudenz in Bonn.« Jenny hörte manchmal einfach nicht zu, wusste Edgar.

»In Bonn …?« Wieder war ihre Entgeisterung gut getarnt, aber doch hörbar. »Tick-tack«. Jenny wurde nervös.

Sie wird doch nicht enttäuscht sein, dachte Sophie, Karls Schwester, und ließ es zappeln, das arrogante Näschen.

Edgar versuchte das Treffen der Gruppe zu retten. »Wir waren bei Charles Fourier und seiner Idee einer genossenschaftlichen Ordnung, genannt Harmonie, in der …«

Jenny bekam einen Hustenanfall. Es geckte heraus aus ihr, erst trocken, dann immer tiefer. Edgar wollte ihr auf den Rücken klopfen, doch Sophie schüttelte den Kopf, schenkte ihr ein Glas Portwein ein. Jenny wurde leicht grün im Gesicht, oder war es blau? Sophie ließ sie weiter zappeln. Der Portwein wirkte beruhigend.

Sophie: »Also, Charles Fourier und seine Harmonie …«

Edgar: »… seine Harmonie ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Liebesgemeinschaft. Er ist für die Gleichberechtigung von Mann und Frau …«

Jenny konnte nicht mehr denken.

»Karl auch weg, wie dumm. Überall tuscheln sie schon, das alte Mädchen von den Westphalens, 21 und immer noch keine gute Partie. Ich werd noch als vertrocknete Jungfer … Dabei ist er jetzt wirklich … der Karl, als er sie so rasch ansah und dann wegsah, das letzte Mal in der Runde und auch davor und er wieder und wieder hinsah und zuletzt lang und tief und ich, ich konnte nicht mehr wegsehen. Und jetzt geht der auch. Der Schauer, der Schauer, ich krieg keine Luft mehr.«

Und Edgar dozierte und dozierte, dass Fourier diese Gleichberechtigung Feminismus nenne und hinzufügte, dass in einer gegebenen Gesellschaft der Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation sei.

Jenny blieb die Luft weg. Nicht wegen Fourier und dem Feminismus, sondern weil Karl nicht da und weil er bald ganz weg war.

Und Sophie erbarmte sich endlich und schob ihr einen Zettel zu. Ein flüchtiger Blick auf die Freundin und Sophies Augen sagten spöttisch: »der ist vom Bruderherz, vom Karl und … jetzt nur nicht aus der Rolle fallen!« Sophie kannte ihre Pappenheimerin.

Die Ahnung der Ohnmacht wich. Arrogant hob Jenny das Näschen.

Und Sophie spielte wie die Katze mit der Maus, zog den Zettel weg. Doch Jenny war schneller, legte die Hand drauf, spürte Widerstand und mit einem Grinsen ließ Sophie los. »Tick-tack«.

Jenny entfaltete das Blatt, schnell. Bruder Edgar zitierte Fourier, merkte nichts: »…l’extension des privilèges des femmes est le principe général de tout progrès sociaux.«

»Markusberg, oben über der Mosel. Du kennst den Ort, den geheimnisvollen. In der 6. Stunde.« Das stand da von Hand Karls, kaum lesbar, er hatte eine Sauklaue.

»Wieviel Uhr ist es?«, fragte Jenny unschuldig.

Edgar, genervt: »Wir haben noch eine halbe Stunde.«

Doch die Standuhr, die große, dort wo sich das siebte Geißlein versteckt hatte, die zeigte 5 Uhr 27.

»Da hoch brauche ich mindestens eine Dreiviertelstunde und mit den ganzen Reifen und Röcken, die ich extra wegen diesem Kerl angezogen habe, der jetzt nicht kommt, brauche ich mindestens eine Stunde.«

Jenny sprang auf: »Ich muss los.«

Edgar: »Aber …«

Sophies Blick ließ ihn verstummen.

»Fourier kann warten!«, presste Jenny aus sich heraus und schon war sie weg.

Gewitterschwüle

Weiße Wolken türmten sich hoch auf. Schwüle lag in der Luft. Unten klapperte müde ein Dampfschiff. Jenny quälte sich mit ihren Röcken und Röcken und Reifen und Reifen hastig den Berg hinauf. Ihr Schirmchen hielt sie über sich. Diese verfluchten Röcke, dachte sie. Doch Jenny war rank und schlank und zäh. Und die Schönste von Trier, das wusste sie genau. Ihre gerade Nase, wie mit dem Lineal gezogen, ihre glatte Haut, ihre braunen Locken würden noch Jahrzehnte später Stadtgespräch sein. Was wollte sie nur von diesem groben Klotz. Wind kam auf. »Oh, Gott!«

Da erschreckte sie eine Stimme. »Es wird ein Gewitter geben, Jenny!«

»Es wird keins geben!«, antwortete sie.

»Kein Gewitter erwarten, aber einen Schirm mitnehmen.«

»Der ist für die Sonne, nicht den Regen, Blödian!«

»Man nennt mich gemeinhin Mohr.«

»Je le sais!«

Jennys Arroganz war zurück. Und plötzlich lachten sie.

»Mohr bin ich gerne. Willst du nicht meine Desdemona sein?«

»Nein, denn der Mohr hat sie umgebracht.«

Und er plauderte los. Er sei nie eifersüchtig, im Gegenteil, er würde sie beschützen sein Leben lang.

»Schmeichler!«

Die Wolkentürme waren samtblau, fast schwarz jetzt. Der Wind frischte heftig auf. Die Sonne warf ihr letztes gelbes Licht auf die dunklen Wolken. Jenny saß im Gras, ihre Röcke ausgebreitet, das weiße Schirmchen auf der Schulter.

Karl lag ihr zu Füßen: »Und es gibt doch ein Gewitter. Nicht nur hier, auf der ganzen Welt. – Und ich liebe dich.«

»Unmöglich!«

Sie drehte ihren Schirm, hielt das Näschen in den düsteren Himmel.

»Ich habe Pannwitz die Heirat versprochen.«

»Pannwitz? Der ist doch längst versetzt.«

Jenny log perfekt: »Er kam kürzlich mit der Schnellpost und hat um meine Hand angehalten.«

Karl fühlte sich wie vom Blitz getroffen.

»Ich musste es tun, nur so konnte ich den Leutnant davon abhalten, sich mit dir zu duellieren!« Jenny war eine perfekte Schauspielerin.

»Unsinn, das ist Jahre her.«

»Er hat ein Gedächtnis wie ein Elefant.«

»Das hättest du dir sparen können, ich duelliere mich nie.«

Das Grollen des Gewitters kam näher.

Jenny fand es sehr vernünftig, sich nicht zu duellieren, aber es nahm ihrer Behauptung den Pfeffer.

Und Karl versuchte eine Finte. Sie solle ihn wissen lassen, wann die Hochzeit sei, er schicke ihr ein Geschenk!

»Was für eines?«

»Ich schicke dir die Welt, die ich beherrschen werde, für mich allein kann ich sie nicht gebrauchen.«

Regentropfen klopften auf Jennys Schirm. Karl stand auf, ging und gab den tief Enttäuschten.

»Wo gehst du hin?«

»Ich eile, das Geschenk für dich vorzubereiten.«

»Wie dumm du bist, Karl!«

Es war richtig dunkel geworden.

»Das kannst du sehen, auch ohne Blitz?«

Der fühlte sich angesprochen und zuckte. Es regnete stark. Karl torkelte, stürzte. Jenny eilte zu ihm.

»Karl!«

»Mohr, bitte. Ja, ich bin ein Dummkopf, dümmer als alle Philosophen der Welt. Ich hatte gehofft, die Hoffnung hieße Jenny. Denen, die den Sinn des Lebens suchten, rief ich zu: Jenny. Die Königinnen aller Länder trugen nur einen Namen: Jenny. Und alle Dichter hatten sich geirrt, Petrarca, Dante, Goethe und Shakespeare: ihr Name war Jenny. Und schriebe ich ein Buch, so schriebe ich nur hinein: Jenny, Jenny, Jenny…«

»So sehr liebst du mich?« Das fragte Jenny, durchnässt durch alle Röcke hindurch.

Er rappelte sich auf. Die Haare hingen jetzt klatschnass an ihm.

»Gehen wir, das Gewitter!«

Sie hielt ihren Schirm über sich und Karl, aber es regnete durch, es war ja ein Sonnenschirm.

»So sehr liebst du mich?«

Ein Blitz, ein Donnerschlag und sie hatten sich in den Armen. Der Wind wehte den Schirm weg, sie wurden bis auf die Haut nass.

Karl presste sie an sich. Jenny bekam kaum Luft. Sie löste sich ein wenig. Karl schaute sie an.

»Liebst du mich?« Karl stellte die Frage aller Fragen.

Jennys Locken waren jetzt auch verschwunden. Nass klebte das Haar an ihr. Wasser lief ihr in den Kragen.

»Ich bin älter und Baronesse, es geht nicht, mein Stand …!«

»Liebst du mich?«

»Ja, ich auch.«

Sie küssten sich, lange. Sie war der Ohnmacht nahe und Karl auch.

»Dumm. Wir sind beide dumm, aber klüger als die Welt!« Jenny brachte es auf den Punkt.

Sie standen inmitten des tobenden Gewitters, es war Nacht. Blitze krachten. Es regnete in Strömen, der Sturm peitschte.

»Fürchtest du dich, Jenny?«

»Nein!«

»Aber ich, ich besitze nichts, ich bin ein armer Schlucker.« Karl gab sich ehrlich.

Jenny sah ihn an.

»Überleg es dir, entscheide nicht sofort, es wird ein sehr hartes Leben mit mir, mit Kampf und Qualen!«

»Und Mohr hatte recht«, wusste Tussy.

Wie ein Blitz tauchten vor ihr Bilder auf. Mohr mit struppigem Vollbart, abgetragener Kleidung, der mit Jenny einen Wagen zog, inmitten des grausligen Soho. Möhne hatte Jennychen am Arm und die Laura, Musch, der Kleinste, war auf den Rücken gebunden.

»Da warst du doch noch gar nicht existent, deine Phantasie spielt dir einen Streich, you’re exaggerating!«, flüsterte Engels.

Doch Tussy machte weiter: »Und dann, Jenny, alt, pockennarbig, völlig verzweifelt in einer kleinen, völlig vergammelten Wohnung, in der ein schwarzer Schatten mit Bart Zigarre qualmt und schreibt, zwischen riesigen zur Decke reichenden Papierstapeln. Mutter hat einen Nervenzusammenbruch, wirft erst die Stapel auf den Boden und dann sich. Ich sehe immer und immer wieder: leere Geldbeutel. Und dann, ein weißer Kindersarg. Schwarze Erde fliegt auf den Sarg. Rumms, rumms und immer wieder rumms. Und ich höre Schreie der Verzweiflung.«

»Nicht doch, Tussy!« Der alte Engels griff nach ihrer Hand.

»Nicht weinen, Tussy, nicht weinen, sonst reihe ich mich ein und heule wie ein Schlosshund.«

»Und dabei sagte Möhne immer, ich wäre hart.« Tussy wusste offensichtlich, wovon sie sprach.

Engels: »Das hat sie nie gesagt. Und weißt du, was sie zu Karl gesagt hat? Sie, die Stärkste von uns allen?«

»Du brauchst dich nicht zu fürchten, Karl, ich bin bei dir!«

Jenny stand an Karl geschmiegt, mitten im Sturm.

Tussy: »Tears in my eyes, jedes Mal, wenn du das erzählst.«

Abschied

Karl musste fort, studieren.

Es war ein wunderschöner Tag, die Welt schien wie frisch gewaschen. Die Sonne brannte. Das Wasser, die Mosel blendete. Ein Schiff war bereit abzulegen und flussabwärts zu segeln. Erst Richtung Koblenz. Dort ging es dann aufs Dampfschiff und über den Rhein nach Bonn, wo – übertrieben formuliert – die Universität auf Karl wartete. Alle waren versammelt. Nur Jenny fehlte. Keiner außer Freundin und Schwester Sophie wusste von ihrer Liebe. Sie fürchteten das Geschwätz. Und so blieb Jenny dem Ganzen fern. Mutter Marx, eine etwas unbeholfen wirkende Frau, die man gern unterschätzte, wunderte sich.

»Wo bleibt es denn, das junge schöne Ding?«

Es war, als begriffe sie nicht, dass sie hier dem Beginn eines Dramas beiwohnte, dem sich die Hauptakteurin entziehen mochte.

Karl umarmte seine Geschwister und seine Mutter. Heinrich/Vater Marx, ein herzensguter, etwas weicher Mensch, nahm ihn beiseite.

Er drückte ihm ein paar Silbertaler in die Hand.

»Hier, ich hoffe, es reicht fürs Erste.«

»Ich danke Euch, Papa …«

»Mein Sohn … Ich … ich … Das Feld des Wissens ist unermesslich und die Zeit kurz. Ach, ich will dir gar nicht predigen, aber ich bitte dich, mir meine schönsten Hoffnungen nicht zu zerstören, sondern sie zu erfüllen. Ich wünsche in dir zu sehen, was aus mir, deinem Vater, geworden wäre, wenn er unter günstigeren Auspizien zur Welt gekommen wäre.«

Karl war berührt und wählte seine Worte. Er wusste Jennys Papa in der Nähe und er sprach etwas steif, aber laut, damit dieser es auch hören konnte.

»Ich muss Euch widersprechen – wie so oft. Ihr mein Vater, habt mit der Tradition eurer Väter, die alle Rabbis waren, gebrochen und ihr seid hier in Rhein-Preußen – gegen alle Widerstände – Anwalt der Rechte geworden und evangelisch. Das ist eine Lebensleistung, die ich nie erbringen kann.«

Der alte Westphalen hatte das befriedigt vernommen und nickte leicht. Auch wenn man annehmen konnte, dass er klug genug war, die etwas übertriebene Darbietung zu durchschauen, im Kern, das wusste er, war sie ehrlich gemeint.

Vater Marx bekam Tränen in die Augen, ja er weinte. Dann fing er sich.

»Ich bin sonst kein schwacher Mann, aber eben ein schwacher Vater. Dir, mein Sohn, ist das Glück beschieden, das nur wenigen Jünglingen zuteil wird. Dieses Glück sollst du zu schätzen wissen.«

»Ja, Papa, ich …!« Sophie hatte Karl ein Bild mitgegeben. Das zog Karl jetzt heraus.

»Euer Bildnis, Vater, werde ich immer an meinem Herzen tragen.«

Er zeigte es stolz und verstaute es in seiner Jackeninnentasche, wo es genau auf das Bild von Jenny passte, das er noch näher am Herzen trug.

»Und studiere nicht mehr, als deiner Gesundheit zuträglich ist.« Ein weiser Ratschlag des alten Marx, der gleich wieder in Tränen ausbrach.

Ludwig, auch er hatte, so schien es, leicht feuchte Augen, war herangekommen.

»Karl, höre nicht auf das Geschwätz alter Väter und Heulsusen. Studiere, wie es dir behagt und lies ab und zu auch was Anderes als nur trockene Jurisprudenz-Bücher…«

Er steckte ihm ein Buch zu: Le Nouveau Christianisme.

»Saint-Simon!?«

»Du sagtest, du hättest es noch nicht gelesen.«

Karl frech grinsend: »Dann muss ich wohl den alten Utopisten …«

»Eine Weltkarte«, unterbrach ihn Ludwig, »in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, ne mérite pas le respect! Doch vergiss die Utopie der Liebe nicht.«

»Aber …«

»Still, kein Wort …«

Das Boot legte ab. Karl winkte. Die Mutter weinte, wirkte dabei aber seltsam abwesend. Sophie heulte jetzt auch und selbst Vater Marx schämte sich nun seiner Tränen nicht mehr. Ludwig von Westphalen reichte ihm ein Tuch zum Hineinschnäuzen.

Karl stand auf dem Schiff und winkte nochmal kurz seiner Familie zu. Die Tränenreichen waren bald verschwunden.

Eine Biegung weiter flussabwärts sah er Jenny, die, um nicht erkannt zu werden, an einem Baum stand und jetzt neben dem Schiff herlief: Die sonst so vornehme Jenny, die auf dem Treidelpfad neben dem Kahn herstolperte, war ein ungewohnter Anblick. Und die beiden Liebenden riefen sich gegenseitig ewige Treueschwüre zu.

»Schwarzwildchen, Mohr!«

»Mein Liebchen …«

»Du deuerlich Männchen, ich kann dich doch heiraten?!«

»Ich glaube, dein Herr Papa, der Ludwig, der weiß alles!«

»Und wenn schon, ich fürchte ihn nicht … Wenn du mir nur treu bleibst.«

»Auf immer, meine Königin. – Ich bin glücklich …«

Sie schwang ihr schneeweißes Tüchlein. Karl strahlte. Die Segel entschwebten.

»Doch das Glück ist ein flüchtiges Wesen …« Das wusste Engels.

»Und die Jurisprudenz ennuierend. Das Fechten nicht.«

Karl wurde Burschenschaftler, diskutierte, trank Wein und duellierte sich.

Eine Verletzung am Auge zeigte ihm schnell, dass auch er nur aus Fleisch und Blut war.

Er landete im Karzer, und da hatte er nur einen Gedanken:

»Jenny, meine Jenny!«

Karl hasste die Juristerei, versuchte sich wieder als Poet. Aber da war er allenfalls Mittelmaß. Jenny freute sich trotzdem über seine Gedichte.

In den Semesterferien 1836 kam Karl nach Hause und als Erstes musste er seine Herzensjenny treffen – oben auf der Höhe.

Sie ruhten im Gras. Der Himmel war angenehm blau. Die Luft nicht drückend. Altweibersommer und Frühling der Liebe. Karl schob ihr ein kleines Kästchen zu. Jenny strahlte. Sie klappte es auf. Ein Ring.

»Schwarzwildchen!«

Er steckte ihr den Ring an. Dann küssten sie sich. Dann fuhr ihm Jenny durch die wilde schwarze Mähne.

»Wie romantisch. Jetzt sind wir verlobt und keiner weiß es, Schwarzwildchen!«

»Außer Schwester Sophie …«

»Und Bruder Edgar …«

Sie lachten.

»Und bald auch mein Alter. Und dann Ludwig!« Karl schien Nägel mit Köpfen machen zu wollen.

»Nein, bitte Papa nicht, es könnte ihm vielleicht Kummer bereiten«, fürchtete Jenny.

»Ich bin überzeugt, er weiß es, Herzensliebchen.«

»Nein.« Jenny hatte wieder ihren harten Ton angeschlagen.

»Er ahnt es.«

»Nein, vielleicht ahnt er eine Tändelei, aber keine Verlobung.«

»Du schämst dich also doch meiner!« Karl war ehrlich enttäuscht.

Plötzlich tat sich ein Graben auf.

»Wie kannst du so etwas sagen!« Jenny war böse.

»Mein Alter erfährt es, warum nicht deiner?«

»Weil, weil, lass mir noch etwas Zeit, ich muss es ihm behutsam …, ich sinne hin und her.«

»Ich nicht, ich sag es meinem Heinrich-Papa einfach, er versteht es und Ludwig wird es auch verstehen.«

»Und wenn es ihn umbringt?«

»Warum sollte es? Weil ich keine gute Partie bin? Kein Pannwitz, kein Geldscheißer?«

»Schwarzwildchen, bitte.«

»Verlobt?« Papa Heinrich ging in der Stube auf und ab. »Aber …«

»Als ich Euch verließ, lieber Vater, war eine neue Welt für mich erstanden, die der Liebe. Und zwar sehnsuchtstrunkene, hoffnungsleere Liebe, und als ich Richtung Bonn mich bewegte, ließ selbst die Natur, der Rhein mich kalt, ja verstimmte mich. Denn die Felsen, die ich sah, waren nicht schroffer als die Empfindungen meiner Seele. Die breiten Städte nicht lebendiger als mein Blut, die Wirtshaustafeln nicht überladener als die Phantasiepakete, die ich trug, und endlich die Kunst nicht so schön als Jenny.«

Der ewig besorgte Vater Marx war ratlos:

»Ludwig, was wird er dazu sagen, ihn trifft der Nervenschlag.«

Heinrich und Ludwig waren befreundet. Doch die von Westphalen standen gesellschaftlich höher.

Jennys Großvater, den sie nie kennengelernt hatte, Christian Heinrich Philipp von Westphalen, leistete seinem Herrn Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg beste militärische Dienste. Man nannte ihn den »Gneisenau des Siebenjährigen Krieges«. Kaiser Franz der I. verpasste ihm deswegen den Titel »Edler von Westphalen«, und so konnte er endlich seine schottische Geliebte Jeanie Wishart of Pittarow heiraten, Spross eines weitverzweigten Clans. Der Freiheitsgeist der Franzosen bestimmte, bei allen Vorbehalten gegen Napoleon Bonaparte, das Denken in der Rheinprovinz und besonders das der von Westphalens, auch wenn jetzt die Preußen das Sagen hatten und man in preußischen Diensten stand.

Liberale im besten Sinne.

»Er wird es erstmal nicht erfahren, Jenny wünscht es nicht«, beichtete Karl dem Vater.

»Aber, aber …«

»Ich bitte Euch um Eure Zustimmung, Papa.«

Heinrich ging wieder auf und ab.

»Was wird Mama, die Leute …«

»Auf die Leute habe ich noch nie …«

Heinrich war ein ehrlicher Mensch: »Mir ist ganz wirr im Kopfe, mein Blut gefriert und dann pulst es wieder siedend heiß. Karl, Karl …«

»Entscheidet Euch, Papa, morgen geht das Schiff zurück, bis dahin …«

Heinrich ging auf und ab, fasste sich an den Kopf, dann stoppte er plötzlich. Karl würde sich später oft so wie der Vater im Zimmer bewegen.

»Also gut«, hob Heinrich an, »unter einer Bedingung: Du beendest erst dein Studium und …«

Da schlich sich Henriette herein: »Natürlich beendet er sein Studium, was wird hier gezweifelt? Wovon sprecht ihr …?«

Ihr holländischer Dialekt klang sympathisch. Und Heinrich machte einen klugen Schachzug:

»Und weißt du, liebstes Weib, wo? In Berlin, das hat er eben versprochen. Keine Duelle, kein Karzer, keine Salamander und Burschenschaften mehr. Die reine Lehre, die große Stadt. Nicht wahr, Karl?«

Der sah sich überrumpelt. Nur so erhielt er die Zustimmung. Das wusste er: »Jawohl Papa, jawohl.«

1 125 Meilen war Karl jetzt weg von seiner Jenny, von der er halb im Streit sich gelöst hatte und mit der Schnellpost enteilt war. Der Vater hatte eine längere Verlobungszeit zur Bedingung gemacht.

Tussy: Und aus der »längeren Verlobungszeit« sollten sieben Jahre werden.

Was für eine ungeheure Qual für die beiden Liebenden.

»Und eine andere Qual, die des Generals, findet jetzt auch ein Ende. Fräulein Marx, ich bitte Sie nun, Ihren Besuch zu finishen. Herr Engels ist erschöpft und braucht seinen Portwein und seinen Schlaf.«

Louise Kautsky, die abgelegte Frau des Theoretikers der SPD, Karl Kautsky, stand in der Tür. Tussy konnte Louise anfangs durchaus leiden. Sie hatte Ambitionen, als Frauenrechtlerin Karriere zu machen. Louise war blond, hübsch, sehr hübsch, vielleicht ein bisschen billig und ihre Brüste zeigten ihre Größe gern unter dem knappen Mieder. Doch Louise mochte Tussy nicht, sie war für sie Konkurrenz um die Gunst von Engels, und so kam es zu größeren Reibungen. Sie war von Männern umschwärmt, ein bisschen dumm, nein, bauernschlau und sie führte das Regiment in der Regent’s Park Road Nr. 122. Man sagte, sie wäre nach Lenchen Demuths – Nims – Tod die Haushälterin von Engels und seine Sekretärin geworden. Doch ihre feinen Hände mit den dicken silbernen Armreifen hatten noch nicht viel gearbeitet, und dass sie gut schreiben, gar Diktate aufnehmen konnte, bezweifelte Tussy erheblich. Doch Friedrich Engels, der General, stand unter ihrer Kuratel und der alte Womanizer unterstellte sich gerne ihrer Führerschaft. Obwohl nichts zwischen beiden lief, schien sie trotzdem eine Macht über ihn zu haben, denn er fügte sich immer, fast immer. Tussy schaute ihn hilfesuchend an. Und der General hatte Erbarmen.

»Liebste Louise, ein paar Minütchen kann ich noch, es ist grade so very exciting und mach bitte das grüne Zimmer hinten fertig. Tussy wird heute Nacht bei uns bleiben.«

Louise atmete heftig, sodass sich ihre Korsage und der milchig weiße Busen anhoben. Das war nicht eingeplant.

»Vielleicht habt Ihr, my General, vergessen«, – sie sagte immer »my General«, um sich von den Marx-Töchtern Laura und vor allem Tussy abzuheben –, »dass wir heute noch Besuch erhalten, ganz hohen Besuch.« Dies sagte sie mit Blick auf Tussy, die eigentlich Luft für sie war und nur allem im Weg stand, was sie vorhatte und wozu sie einen Auftrag hatte.

»Der kommt ins rote Zimmer, wo er hingehört, did you get me, my darling Louise.« Auch Engels konnte trotzig sein.

Vorteil Tussy. Louise, die sich einst bei Kautsky eingeschlichen und ihm den Kopf verdreht hatte, dem Bürokraten der marxistischen Theorie, der sie allerdings vor nicht allzulanger Zeit mies hatte fallen lassen und gegen eine Luise ohne »o« ausgetauscht hatte, fügte sich. Menschen, die fallengelassen wurden, sinnen auf Rache. An Kautsky konnte sie sich nicht mehr rächen, aber sie konnte ihre Rache auf andere verteilen. Tussy war da eine der Hauptkandidatinnen.

»In einer halben Stunde bin ich wieder da, dann ist aber endgültig Schlafenszeit, my General.«

Ihr Gesicht zog sich so zusammen, ›dass aus dem hübschen Katzengesicht im Nu ein Raubtierface hervortrat‹, dachte Tussy.

Dann machte Louise kehrt und rauschte ab.

»Wo waren wir, General?«

Berlin

Marx kam nach Berlin. Damals eine Stadt mit 300 000 Einwohnern, die Hauptstadt Preußens, Sitz der preußischen Könige, kaum Bourgeoisie, dafür ein maulfreches, aber tatfeiges Kleinbürgertum und massenhaft Bürokraten, Adels- und Hufgesinde, eine raue Residenz mit noch unterentwickeltem Proletariat. Doch für das interessierte sich Marx nicht, sein Gebiet war die Poesie und dann die Philosophie. Er hörte Vorlesungen über Schelling und Fichte und God and the world und zog sich dann in sein Studierzimmer zurück.

Und einer, den er erst gar nicht annehmen wollte, faszinierte ihn plötzlich, nahm ihn gefangen: Georg Friedrich Hegel.

Das Sein hatte bei Hegel sein Zentrum im Kopf des Menschen. Und der Geist war imstande, absolutes Wissen zu erlangen. Zudem führte Hegel die Geschichte wieder in die Philosophie ein. Und er war der Erste, der die ganze Welt als einen Prozess, als stetige Bewegung ansah.

Karl saß in seiner Stube, rauchte und las Hegel in einem dicken Goldrandbuch, beim Schein der düsteren Öllampe. Die Haare wirr. Dann monologisierte er:

»Selbstbewusstsein ist das Erkenntnisvermögen des Menschen, die Welt zu untersuchen und sein Tun demgemäß auszurichten. Die nächste Stufe ist die Vernunft selbst. Ich begreife die Wirklichkeit und zwar, weil der Geist mittels Religion und Kunst absolutes Wissen erlangt hat. Religion? Kunst? Absolutes Wissen? Ich erkenne in der Welt. Warum nennt Hegel das Entfremdung? Vernunft als Entfremdung?

Das Absolute Wissen rekapituliert den Geist. Jede der Stufen geht über die andere hinaus, bewahrt aber Elemente von ihr auf. Aufhebung in seiner Doppelbedeutung: Beenden und bewahren. Die Kraft der Negation.

Doppelt nein.

Zwischen jetzt und der Zukunft ist eine Spannung. Das Sein bildet sich um durch Negation: Dialektik. Jeder Gedanke hat einen Totengräber und der Totengräber einen Totengräber, der ihn negiert. Und heraus kommt ein neues Kind, neues Leben, neuer Geist! Aber eine neue Religion?«

Doch die heimliche Verlobung ließ Karl keine Ruhe. Er schrieb an den Vater, er solle die Mutter, Henriette, einweihen, was der auch tat. Und er schrieb an Jenny, dass er seinen väterlichen Freund, seinen Lehrmeister und seiner Liebe Vater, Ludwig, um die Hand seiner Tochter bitten wollte. Seine Frau natürlich auch.

Doch Jenny war immer noch nicht bereit, den unhaltbaren Zustand zu beenden.

Sophie, die freche Schwester Karls und Jennys Freundin, die als Postillion d’amour fungierte, überbrachte Karl brieflich die bremsende Nachricht:

»Jenny hat mit mir über deinen Vorsatz gesprochen. Sie scheint deine Gründe zu billigen, fürchtet aber den Schritt selbst, und das lässt sich sehr begreifen. Ich meinerseits halte ihn für gut und löblich. So wie sie es andeutet, sollst du den Brief nicht direkt schicken. Der Meinung kann ich nicht beipflichten!«

Karl war sauer. Ziemlich sauer. Jenny wollte nicht, dass er um ihre Hand anhielt.

Und er fraß Hegel auf. Der Qualm in der Stube nahm zu, das Öl in der Lampe ab und Karl aß kaum noch. Er wurde immer dünner, der Suppenkarl im Morgenrock. Durchwachte, durchlesene, durchqualmte Nächte. Und immer wieder studierte er Hegel:

»Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, indem und dadurch, dass es für ein Anderes an und für sich ist; d. h. es ist nur als ein Anerkanntes …

Zwei entgegengesetzte Gestalten des Bewusstseins: die eine das selbstständige, welchem das Fürsichsein, die andere das unselbstständige, dem das Leben oder das Sein für ein anderes das Wesen ist; jenes ist der Herr, dies der Knecht …«

Karl riss es hoch. Er drückte den feuchten, zerfallenen Stummel aus, steckte sich eine neue Zigarre an der Öllampe an, hob das Buch mit dem Goldrand, ruderte und lief durch die Stube wie ein Panther. Doch der Qualm war sein Käfig. Ihm drohte der Kopf zu zerspringen.

»Der Herr aber ist die Macht über dies Sein … dies Sein aber die Macht über den Anderen ist, so hat er diesen anderen …. unter sich …

Ebenso das andere Moment, dass dies Tun des zweiten das eigen Tun des ersten ist; denn was der Knecht tut, ist eigentlich Tun des Herrn … er ist die reine negative Macht.«

Das Buch wog schwer in der Hand. Die Luft schwer auf der Lunge. Karl wurde klar: ohne die Anerkennung des Knechtes kein Herr. Der Herr ist also abhängiger als der Knecht.

Und das Buch des Meisters sprach weiter: »Die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins ist demnach das knechtische Bewusstsein.

Denn es hat die Furcht des Todes, des absoluten Herren empfunden … das absolute Flüssigwerden alles Bestehenden ist aber das einfache Wesen des Selbstbewusstseins, die absolute Negativität.

Das Gefühl der absoluten Macht aber überhaupt, und im einzelnen des Dienstes ist nur die Auflösung an sich.«

Karl brach zusammen.

Jenny spürte Karls Not über 1 125 Meilen hinweg, sie spürte seine Atemlosigkeit, seinen Ärger und sie spürte sein Verlangen nach ihr.

Sie musste handeln, wollte sie ihn nicht verlieren. Sie nahm all ihren Mut zusammen – sie hatte viel Mut – und ging zum Vater. Wenn einer es ihm unterreiben konnte, dann sie, sein Herzensmädchen.

Die Zimmerwirtin brauchte eine Weile, bis sie, die Schürze vor den Mund haltend, ihn in dem Qualm ausfindig machen konnte.

Der Doktor schüttelte den Kopf, nachdem er das Hörrohr von Karls Brust abgesetzt hatte.

»Der junge Mann braucht frische Luft.« Wer hätte das gedacht. Der Eigensinn, eine Freiheit, so würde Hegel sagen, welche noch innerhalb der Knechtschaft stehenbleibt, war in Karls Fall eigensinnig ungesund.

Also frische Luft und Bier im Gartenlokal.

Auch dort kann man rauchen, trinken und lesen und man trifft Menschen. In diesem Fall Gesinnungsgenossen, zumindest zeitweise. Die hatten einen Doktorclub aufgemacht. Keinen der Mediziner, sondern der Philosophen.

Hegel war schon einige Jahre tot.

Und die Schüler Hegels hatten sich gespalten. Es gab die Konservativen, die den Weltgeist der Vernunft im Staat und in der Kirche Preußens verwirklicht sahen, und es gab die, die Hegel einfach nur neu interpretierten, die Junghegelianer. Diesen Doktorclub traf Karl, immer noch schwachbrüstig, aber streitlustig, in der verordneten frischen Luft, in Stralow im Gartenlokal. Das lag an der Spree, die allerdings dazu beitrug, der frischen Luft schon wieder etwas von ihrer Frische zu nehmen, denn die Industrie, die sich grade frisch in Berlin angesiedelt hatte, produzierte auch Abwässer, die den Fluss manchmal in allen Farben schillern ließen und die berühmte Berliner Luft mit besonderem Duft versorgten.

Geständnis

Jenny stand schon vor der Tür, dann ging sie wieder weg. Die Treppe runter und wieder hoch. Das war schwierig mit den vielen Reifen und Röcken, die sie extra für ihren Papa angelegt hatte. Und oben drüber das seidene Blaue. Die Treppe war schmal, das Haus alt, aber schön eingerichtet. Mama hatte Geschmack. Das hatte sich auf die Tochter übertragen. Jetzt stand sie wieder vor der Tür. Der Flieder duftete. Mutiges Mädchen. Sie zögerte kurz, dann klopfte sie. Bevor Ludwig »herein« sagen konnte, war sie drin.

»Meine Herzenstochter, was führt dich zu mir? Sicherlich Großes, sonst hättest du nicht eines deiner schönsten Kleider an …«

Küsschen links, Küsschen rechts, das hatten sie von den Franzosen.

»… und doppelt Flieder aufgelegt. Ich vermute einen großen Wunsch dahinter. Gestehe!«

Jetzt bleibt nur die Flucht nach vorn, dachte sich Jenny.

»Mein guter alter Vater, Ihr habt mich durchschaut. Vor Euch kniet Eure Tochter. Ich bin so betrübt, ich bin so unglücklich, ich leide, Ihr müsst mich erlösen.«

»Krank bist du nicht, edle Tochter, was dann?« Ludwig ironisierte gern und hatte das »edle« übermäßig betont.

»Krank an der Seele, mein lieber Vater Ludwig, mein Herzensguter, meine Seele dürstet, dürstet …«

Ludwig ahnte, was nun kommen sollte. Doch sein Blick zeigte weiter Offenheit.

»Ihr wollt euch verloben, habe ich recht, aber sagt mir nicht, es sei cette terrible Lieutenant prussien, dieser Pannwitz!«

»Nein, im Gegenteil … es ist Karl.«

Ludwig schien leicht zu wanken.

»Karl Marx?«

»Ja, ich habe ihn nicht nur lieb, ich liebe ihn wie keinen anderen.«

Der drahtige Pensionär musste sich jetzt tatsächlich setzen. Auf der Stirn bildeten sich Falten.

»Dann doch lieber den Prussien.«

»Papa, was sagt Ihr da?«

»Karl ist zu jung für dich.«

»Also ich zu alt!«

Jenny musste jetzt eine Inszenierung bringen, sonst war alles zu spät. Sie warf sich vor ihren Vater auf den Boden, es rauschte mächtig, und ließ die Tränen fließen.

»Er ist der Einzige, er oder keiner.«

»Bei aller Freundschaft«, Ludwig wurde ernst, »die Marxens sind arme Schlucker.« Er erschrak über sich selbst: »Non, ça ne va pas, mais sagen wir, sie sind nicht besonders begütert und wir auch nicht und wer weiß, ob Karl je den Beruf des Anwalts ergreift wie sein teurer Vater … Jetzt ist er jedenfalls ein armer Studiosus … der, so sagt man mir – von Heinrich habe ich es nicht, er lässt ja nichts heraus –, Geld verbrauche wie andere Bier.«

Jennys Schluchzen wurde heftiger.

Louise unterbrach die entscheidende Szene und brachte nochmals Lait de poule, verquirlte Eier, das Kompott mit Brandy und Austern.

Sie schob dabei Tussy grob zur Seite und flößte, ihre Brüste weit vorgebeugt zum General, ihm die geile Mischung ein, sodass der beim Schlucken – auch ohne Brille – tiefe Einblicke bekam. Der General würde dann sehr bald, betäubt mit bestem Brandy, einschlafen.

»Die Zeit ist um!«

Tussy nahm ihre Taschenuhr, klappte sie auf. »Nein, noch 10 Minuten.«

›Dieses miese Weibsstück‹, dachte Louise, ›nicht nur, dass sie sich Männerutensilien aneignet, sie soll sogar rauchen, und zwar so dicke und teure Zigarren wie der alte General, sondern sie hat auch den Befehlston von Männern drauf.‹

Und prompt verhielt sich Tussy so: »Danach können Sie mir mein Zimmer richten.«

Louise war auf 180. Der General fertig mit Schlucken und Gucken. Früher hätte er zugegriffen, und die Frauenzimmer damals hatten sich auch gern von ihm greifen lassen. Aber jetzt, mit 70 eine 30jährige? Lächerlich! Schon wirkten der Brandy und das Ei. Die Austern schwammen längst im Magen und er wusste, dass er gleich wohlig wegdösen würde.

Louise rauschte raus. Die Tür knallte.

Jenny weinte flehentlich. Ludwig hatte keine Chance. Er würde ihr zustimmen müssen. Wann konnte er ihr je einen Wunsch abschlagen?

»Komm, Väterchen, gib dir einen Ruck.«

»Was wird Mutter und was werden die Marxens sagen?«

»Die wissen’s bereits.«

»Und ich bin vermutlich der Letzte.«

»Nicht ganz, Mama wurde bislang auch mit der Nachricht verschont.«

Ludwig wurde durchsichtig.

»Und was hat Heinrich gesagt?«

»Er hat es für gut befunden.«

»Und Karl weit weg nach Berlin geschickt. Nun gut, ich will deiner bonne chance nicht im Wege stehen. Ich will mich also nicht verschließen. Nur verlange ich eine Probezeit bis zur Verlobung.«

»Wir sind schon verlobt …«

Jenny wagte sich mit tränenreichem Gesicht, schminkeverschmiert aus dem Meer des Seidenkleides.

Ludwig geriet noch faltenreicher und durchsichtiger.

»Mein vermaledeit gerissenes Mädchen. Bin ich hier der Nickneger eurer Herzen?«

Dann stand er auf, nahm Jennys Hand, zog sie mit ihrem marineblauen Rauschekleid nach oben, trocknete ihre Tränen mit einem Tüchlein und verkündete:

»Geheiratet wird erst, wenn er seinen Doktorhut in Händen hält und … eine Anstellung vorweisen kann. Ich will gern dabei behilflich sein.«

Jenny herzte ihn, drückte ihm fast die Luft ab. Ludwig drohte im Fliederduft zu ersticken.

»Hat Sie mich verstanden, mein Herzensmädchen?«

»Voll und ganz.«

»Doch Jennys Halbbruder, Ferdinand, ein durch und durch preußischer Adliger comme il faut, ein Reaktionär erster Güte, du weißt, er sollte noch Karriere machen im preußischen Herrschaftsapparat, versuchte eifersüchtig einen Keil zwischen die beiden zu …«

Der General war mitten im Satz eingeschlafen, die Zeit abgelaufen. Jeden Moment musste das vollbusige Raubtier hereinstürzen.

Tussy deckte den General zu. Doch plötzlich hörte sie Geräusche, dann eine männliche Stimme draußen, ein unterdrücktes Schnepfen-Jauchzen.

Der geheimnisvolle Gast war gekommen. Tussy zeigte sich neugierig, aber nicht neugierig genug, durchs Schlüsselloch zu linsen. Doch die Zeit war abgelaufen. Sie musste den Raum verlassen, und das tat sie auch. Jetzt nur zu gern, um zu spähen.

Als sie die Tür öffnete, hatte Louise grade eine andere, die zum roten Zimmer, schnell drückend mit ihrem Hinterteil geschlossen. Sie lächelte falsch.

Tussy lächelte falsch zurück.

»Ich zeige dir das grüne Zimmer.«

»Ich weiß, wo es liegt. Du musst dich nicht bemühen.«

Tussy kreuzte Louises unheimlich weiblichen Körper. Und griff unerwartet an. »Wer ist denn der hohe Besuch?«

»Hat es Euch my General nicht verraten?«

»Ich habe nicht gefragt. Also – ich werd’s ja morgen früh sowieso erfahren!«

»Und das ist früh genug. Er hat Wichtiges mit Herrn Engels zu besprechen.«

»Mit Herrn Engels, soso! Warum sollte er sonst auch hier sein.«

Tussy grinste nochmal falsch, Louise falsch zurück und Tussy stand im grünen Zimmer. Staub, muffiger Geruch. Sie schob die vielen schweren Gardinen zur Seite und ließ Luft herein, hier in Regent’s Park war es verhältnismäßig ruhig und die Londoner Luft recht gut.