10,99 €

Mehr erfahren.

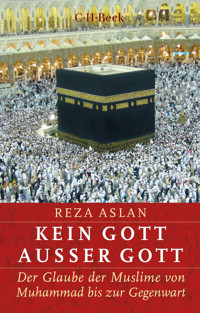

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Reza Aslan erzählt in diesem brillant geschriebenen Buch die Geschichte des muslimischen Glaubens vom Propheten Mohammed bis zur Gegenwart. Dabei gelingt es ihm meisterhaft, den Leser von der ersten Seite an zu fesseln. Treffende Geschichten, Beispiele und Portraits vermitteln einen höchst lebendigen Eindruck von der ersten muslimischen Gemeinde in Medina, den Rivalitäten zwischen Sunniten und Schiiten oder der islamischen Mystik. Aber das Buch ist mehr als ein anschaulicher historischer Überblick: Aslan erklärt, warum der Islam gegenwärtig zwischen Traditionalisten und Reformern gespalten ist, und tritt für eine islamische Aufklärung ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Reza Aslan

KEIN GOTT AUSSER GOTT

Der Glaube der Muslimevon Muhammad bis zur Gegenwart

Aus dem Englischen von Rita Seuß

C.H.Beck

Zum Buch

Reza Aslan erzählt in diesem brillant geschriebenen Buch die Geschichte des muslimischen Glaubens vom Propheten Mohammed bis zur Gegenwart. Dabei gelingt es ihm meisterhaft, den Leser von der ersten Seite an zu fesseln. Treffende Geschichten, Beispiele und Portraits vermitteln einen höchst lebendigen Eindruck von der ersten muslimischen Gemeinde in Medina, den Rivalitäten zwischen Sunniten und Schiiten oder der islamischen Mystik. Aber das Buch ist mehr als ein anschaulicher historischer Überblick: Aslan erklärt, warum der Islam gegenwärtig zwischen Traditionalisten und Reformern gespalten ist, und tritt für eine islamische Aufklärung ein.

Über den Autor

Reza Aslan, iranisch-amerikanischer Religionswissenschaftler, lehrt als Professor an der University of California. Durch Beiträge für große Zeitungen (New York Times, Washington Post u.a.) und Bestseller wie «Kein Gott außer Gott» oder «Der Zelot» ist er einem großen Publikum bekannt. Für seine wissenschaftliche und literarische Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet.

Fürmeine Mutter Soheylaundmeinen Vater Hassan

IM NAMEN GOTTES, DES ERBARMERS,DES BARMHERZIGEN

Inhalt

VORWORT

zur aktualisierten Neuausgabe

PROLOG

Der Kampf der monotheistischen Religionen

1. DAS HEILIGTUM IN DER WÜSTE

Das vorislamische Arabien

2. HÜTER DER SCHLÜSSEL

Muhammad in Mekka

3. DIE STADT DES PROPHETEN

Die ersten Muslime

4. KAMPF NACH DEM WILLEN GOTTES

Der Dschihad

5. DIE RECHTGELEITETEN

Die Nachfolger Muhammads

6. DIESE RELIGION IST EINE WISSENSCHAFT

Theologie und Recht im Islam

7. IN DEN FUSSSTAPFEN VON MÄRTYRERN

Vom Schiitentum zum Chomeinismus

8. FÄRBE DEINEN GEBETSTEPPICH MIT WEIN

Der Weg der Sufis

9. EIN ERWACHEN IM OSTEN

Die Antwort auf den Kolonialismus

10. DER LANGE WEG NACH MEDINA

Auf der Suche nach der islamischen Demokratie

11. WILLKOMMEN ZUR ISLAMISCHEN REFORMATION

Die Zukunft des Islams

Anhang

Dank

Anmerkungen

Literaturhinweise

Zeittafel

Glossar

Personenregister

Vorbemerkung zu Umschrift, Aussprache und Zitierweise

Es existiert zwar eine weithin anerkannte wissenschaftliche Umschrift des Arabischen mit diakritischen Zeichen zur Markierung langer und kurzer Vokale; um der Klarheit und Lesbarkeit willen habe ich jedoch versucht, die in diesem Buch vorkommenden arabischen Namen und Begriffe in ihrer einfachsten Form wiederzugeben. Der arabische Buchstabe hamza, der einen festen Stimmabsatz bezeichnet, ist durch einen nach links offenen Apostroph (’) gekennzeichnet, der Buchstabe ain, ein in der Kehle gebildeter stimmhafter Reibelaut, durch einen nach rechts offenen Apostroph (‘) wie in bai‘a, «Eid, Schwur». Das «th» (z.B. in Hadith) entspricht dem englischen «th» in thing, «dh» (z.B. in dhikr) dem englischen «th» in the.

Im allgemeinen wird die deutsche Koranübersetzung von Rudi Paret verwendet; in einigen Passagen wurde indes auf den Wortlaut von Reza Aslan zurückgegriffen.

VORWORT

zur aktualisierten Neuausgabe

Zehn Jahre nach den Anschlägen vom 11. September war die antimuslimische Stimmung in Europa und Nordamerika auf einem Allzeithoch, die Zeit unmittelbar nach jenem tragischen Tag des Jahres 2001 eingerechnet. Umfragen zeigten, daß fast die Hälfte der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten und in Kanada den Islam negativ sehen. Gesetzliche Beschränkungen der Rechte und Freiheiten von Muslimen in Europa und die Erfolge erklärtermaßen antimuslimischer Politiker und politischer Parteien verstärkten in muslimischen Gemeinschaften das Gefühl der Ausgrenzung und Entrechtung.

Für dieses plötzliche Aufflammen antimuslimischer Hysterie wurden viele Gründe angeführt. Die internationale Finanzkrise hat gewiß eine Rolle gespielt. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit erscheint es nur natürlich, daß die Menschen nach einem Sündenbock suchen, auf den sie ihre Ängste und Befürchtungen abladen können. In vielen Teilen Europas und Nordamerikas geht die Angst vor dem Islam Hand in Hand mit einer Abwehrhaltung gegen Einwanderung und allgemein gegen eine zunehmend heterogene Welt, in der es keine Grenzen mehr gibt.

Zehn Jahre nach Beginn des sogenannten Kriegs gegen den Terror hatte sich zudem bei den Amerikanern und ihren westlichen Verbündeten eine Kriegsmüdigkeit breitgemacht. Nachdem die patriotische Begeisterung zu Beginn der Kriege in Afghanistan und im Irak verflogen war, fragten sich viele, was mit den Billionen Dollar, die dafür ausgegeben wurden, eigentlich erreicht wurde und wofür die Tausenden Menschen auf diesen fernen Schlachtfeldern gestorben sind. «Hausgemachte» Terroranschläge in Europa und Nordamerika verstärkten zugleich die Sorge, daß auch die wirtschaftlich erfolgreiche, gesellschaftlich integrierte und aufstrebende muslimische Gemeinschaft der Vereinigten Staaten nicht mehr immun ist gegen eine militante Ideologie, von der sich junge Muslime in Europa angezogen fühlen.

All dies sind wichtige Faktoren, um die wachsende antimuslimische Stimmung zu erklären. Es gibt jedoch einen weiteren, noch tieferen Grund. Umfragen zufolge glaubten im Jahr 2010 immer noch fast ein Viertel der Amerikaner, Präsident Barack Obama sei ein Muslim: das ist ein Zuwachs von 10 Prozent gegenüber 2008. Unter den Mitgliedern der Republikanischen Partei betrug der Anteil fast 40 Prozent, in der sogenannten Tea Party sogar mehr als 60 Prozent. Umfragen haben immer wieder gezeigt, daß die Ablehnung von Präsident Obamas Politik zur Gesundheitsfürsorge und zur Regulierung des Finanzmarkts mit der Überzeugung einherging, Obama sei ein Muslim.

Mit anderen Worten: Der Islam ist in den Vereinigten Staaten zum Inbegriff des «Anderen» geworden, zur Projektionsfläche aller Ängste und Befürchtungen, die angesichts einer strauchelnden Wirtschaft, einer neuen und unvertrauten politischen Ordnung und eines sich wandelnden kulturellen, ethnischen und religiösen Gefüges, das die Welt grundlegend verändert hat, immer weiter wachsen. In Europa und Nordamerika wird alles, was beängstigend, fremd, unbekannt und unsicher ist, mit dem Etikett «Islam» versehen.

Diese Entwicklung kann nicht überraschen, jedenfalls nicht in den Vereinigten Staaten. All das, was heute der muslimischen Bevölkerung Amerikas zugeschrieben wird – daß sie fremd, exotisch und unamerikanisch sei –, wurde vor fast hundert Jahren katholischen und jüdischen Einwanderern zugeschrieben. Auch die Ausgrenzung des Islams als des radikal «Anderen» in der westlichen Welt ist kein neues Phänomen. Von den Kreuzzügen bis zum «Kampf der Kulturen» hat der Islam im Westen stets die Rolle des fundamental «Anderen» gespielt. Entmutigend jedoch ist, daß selbst in einer Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Religionsfreiheit gründet, große Teile der Bevölkerung der Ansicht sind, diese Freiheiten sollten nicht für Muslime gelten und Muslime seien irgendwie anders.

Als ich 2005 Kein Gott außer Gott veröffentlichte, wollte ich dieser Ansicht entgegentreten. Ich wollte zeigen, daß der Islam kein Sonderfall ist, sondern daß die historischen, kulturellen und geographischen Gegebenheiten, von denen die Entwicklung der Religionen in anderen Teilen der Welt geprägt wurde, auch die Entwicklung des Islams geprägt und ihn zu einer in hohem Maß eklektizistischen und vielgestaltigen Religion gemacht haben. Und auch wenn diese Botschaft heute mindestens so wichtig ist wie damals, müssen wir einräumen, daß eine genauere Kenntnis des Islams allein nicht ausreicht, um gängige Ansichten über die Muslime zu revidieren. Die Köpfe verändern sich nicht allein durch Daten und Fakten (wenn es so wäre, könnte man die Amerikaner leicht davon überzeugen, daß Obama ein Christ ist). Erst durch den beharrlichen Aufbau persönlicher Beziehungen erschließt sich die fundamentale Wahrheit, daß die Menschen überall auf der Welt dieselben Träume und Hoffnungen haben und mit denselben Sorgen und Ängsten ringen.

Ein solcher Prozeß der Veränderung von Wahrnehmungen braucht natürlich Zeit. Es kann noch eine Generation dauern, bis Feindseligkeiten gegenüber Muslimen als ebenso schändlich und verachtenswert gelten wie heute die katholiken- und judenfeindliche Hysterie der Vergangenheit. Doch dieser Tag wird zweifellos kommen. Vielleicht werden wir dann erkennen, wie eng die Verflechtungen sind, die uns alle jenseits unserer kulturellen, ethnischen und religiösen Zugehörigkeit miteinander verbinden.

Inschallah. So Gott will.

PROLOG

Der Kampf der monotheistischen Religionen

Mitternacht, und noch fünf Stunden bis Marrakesch. Ich konnte noch nie im Zug schlafen. Der von den Rädern unerbittlich auf die Schienen geklopfte Rhythmus hält mich wach. Ein melodischer Klang, viel zu laut, um ihn zu ignorieren. Nicht einmal der Einbruch der Dunkelheit scheint zu helfen, im Gegenteil. Nachts ist es am schlimmsten, wenn von der grenzenlosen Weite und Stille der Wüste, die vor dem Fenster vorüberzieht, nur der Sternenhimmel zu sehen ist.

Das ist bedauerlich, denn eine Zugfahrt durch Marokko übersteht man schlafend am besten. In den Zügen tummeln sich illegale faux guides, falsche Führer, die von Abteil zu Abteil gehen, auf der Suche nach Touristen, denen sie ihre Dienste anbieten können: Empfehlungen der besten Restaurants, der billigsten Hotels und der attraktivsten Frauen. Die faux guides in Marokko sprechen ein halbes Dutzend Sprachen, und das macht es schwierig, einfach über sie hinwegzusehen. Meine olivbraune Haut, die dicken Augenbrauen und mein schwarzes Haar läßt sie gewöhnlich Abstand wahren. Doch die einzige Möglichkeit, sie sich ganz vom Leib zu halten, ist zu schlafen. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihr Glück beim nächsten Reisenden zu versuchen.

Genau diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich aus dem Nachbarabteil laute Stimmen hörte. Ich vermutete einen Wortwechsel zwischen einem dieser hartnäckigen faux guides und einem unwilligen Touristen. Das unnachgiebige Arabisch-Geschnatter, für meine Ohren viel zu schnell, wurde immer wieder von den ungehaltenen Entgegnungen eines Amerikaners unterbrochen.

Ich war schon mehrfach Zeuge derartiger Auseinandersetzungen gewesen: im Sammeltaxi, im Basar und oft auch im Zug. Während der Monate, die ich bisher in Marokko unterwegs war, hatte ich mich an die plötzlichen Wutausbrüche der Einheimischen gewöhnt. Sie donnern los wie aus heiterem Himmel. Doch genauso schnell verebbt der Ausbruch wieder, verliert sich in leisem Grummeln und freundlichem Schulterklopfen.

Die Stimmen nebenan wurden lauter, und jetzt glaubte ich zu verstehen, was los war. Es war gar kein faux guide. Ein scharfer Tadel wurde ausgesprochen. Schwer zu sagen, worum genau es ging, aber ich hörte Sprachfetzen des berberischen Dialekts heraus, der manchmal von den Behörden benutzt wird, um Ausländer einzuschüchtern. Der Amerikaner sagte immer wieder: «Wait a minute», und dann: «Parlez-vous anglais? Parlez-vous français?» Der Marokkaner, soviel verstand ich, verlangte die Pässe.

Neugierig geworden, stand ich auf und stieg behutsam über die Beine des neben mir schnarchenden Geschäftsmanns. Ich öffnete die Tür einen Spalt breit und schlüpfte hinaus auf den Gang. Als sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, erhaschte ich durch die Glastür des Nachbarabteils einen Blick auf die bekannte rot-schwarze Uniform des Zugschaffners. Ich klopfte leise und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten.

«As-salam alaikum», sagte ich. Friede sei mit dir.

Der Schaffner hielt in seiner Zurechtweisung inne und wandte sich mir zu mit dem Gruß «Wa-alaikum as-salam.» Friede sei auch mit dir. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen waren blutunterlaufen, aber er wirkte nicht wütend. Sein strähniges Haar und die zerknitterte Uniform ließen vermuten, daß er gerade erst aufgewacht war. Seine Stimme klang träge, und er war schwer zu verstehen. Meine Anwesenheit beflügelte ihn.

«Werter Herr», sagte er in klarem, verständlichem Arabisch, «das ist kein Nachtclub. Hier gibt es Kinder. Das ist kein Nachtclub.»

Ich hatte keinen Schimmer, was er meinte.

Der Amerikaner packte mich an den Schultern. «Würden Sie diesem Mann bitte sagen, daß wir geschlafen haben?» Er war jung und auffallend groß, mit großen grünen Augen, und fuhr sich unablässig mit den Fingern durch seinen blonden Haarschopf. «Wir haben geschlafen», wiederholte er und artikulierte dabei die Worte so überdeutlich, als müßte ich sie ihm vom Mund ablesen. «Comprendez-vous?»

Ich wandte mich wieder an den Zugschaffner und übersetzte: «Er sagt, er hat geschlafen.»

Der Schaffner, aschfahl im Gesicht, verfiel in seiner Nervosität erneut in einen unverständlichen Berber-Dialekt. Er fing an, wild zu gestikulieren, um seine Aufrichtigkeit zu unterstreichen und mir begreiflich zu machen, daß er sich wegen eines schlafenden Paares nicht so aufregen würde. Er habe selbst Kinder, betonte er immer wieder. Er sei ein Vater; und er sei ein Muslim. Er fuhr mit seiner Aufzählung fort, aber ich hörte ihm nicht mehr zu. Eine andere Person im Abteil beanspruchte meine ganze Aufmerksamkeit.

Da saß eine Frau hinter dem Mann, dicht hinter ihm, um Deckung zu finden, die Beine übereinandergeschlagen, die Hände im Schoß gefaltet. Ihr Haar war zerzaust, ihre Wangen glühten. Sie sah uns nicht direkt an, sondern verfolgte das Geschehen im verzerrten Spiegelbild des Abteilfensters.

«Haben Sie ihm gesagt, daß wir geschlafen haben?» fragte mich der Amerikaner.

«Ich denke nicht, daß er Ihnen glaubt», erwiderte ich.

Mein Englisch verblüffte ihn sichtlich, doch der Schock über die Anschuldigung war viel zu stark, als daß er den Gedanken weiterverfolgt hätte. «Er glaubt mir nicht? Na fein. Und was will er jetzt machen? Uns zu Tode steinigen?»

«Malcolm!» rief die Frau, lauter, als sie es wohl beabsichtigt hatte. Sie streckte die Arme aus und zog ihn zu sich herunter.

«Ist ja wunderbar», sagte Malcolm mit einem Seufzer. «Fragen Sie ihn, wieviel er haben will, damit er geht.» Er fummelte in seinen Hemdtaschen herum und zog einen Packen zerfledderter bunter Geldscheine heraus. Bevor er sie dem Schaffner entgegenstrecken konnte, trat ich dazwischen und nahm den Schaffner am Arm.

«Der Amerikaner sagt, es tut ihm leid», sagte ich. «Es tut ihm außerordentlich leid.»

Ich führte ihn behutsam zur Tür, aber er wollte die Entschuldigung nicht annehmen. Erneut forderte er die Pässe. Ich tat, als verstünde ich nicht. Seine Reaktion kam mir ein bißchen überzogen vor, fast als spielte er Theater. Vielleicht hatte er das Paar tatsächlich in einem unschicklichen Augenblick überrascht, aber in dem Fall hätte eine scharfe Rüge ausgereicht. Sie waren jung; sie waren Ausländer; die komplizierten Anstandsregeln der muslimischen Welt waren ihnen fremd. Das wußte der Schaffner ganz gewiß. Und trotzdem schien er durch dieses so offensichtlich harmlose Paar zutiefst beunruhigt, ja persönlich gekränkt. Nachdrücklich wiederholte er, er sei ein Vater und ein Muslim und ein anständiger Mensch. Ich stimmte ihm zu und versprach, bis zur Ankunft in Marrakesch bei dem Paar zu bleiben.

«Gott vermehre Ihre Freundlichkeit», sagte ich und öffnete die Tür.

Widerstrebend legte der Schaffner die Hand auf seine Brust und dankte mir. Schon im Begriff, in den Gang hinauszutreten, wandte er sich noch einmal um und wies mit zitterndem Zeigefinger auf das auf dem Bettrand sitzende Paar. «Christian!» stieß er auf Englisch hervor, und seine Stimme bebte vor Verachtung. Er schloß die Tür, und wir hörten, wie er geräuschvoll den Gang entlangstapfte.

Einen Augenblick sprach niemand ein Wort. Ich blieb an der Tür stehen und hielt mich an der Gepäckablage fest, als der Zug in eine weite Kurve bog. «Eine sonderbare Bemerkung», sagte ich lachend.

«Ich bin Jennifer», sagte das Mädchen. «Und das ist mein Mann, Malcolm. Danke für Ihre Hilfe. Es hätte ein schlimmes Ende nehmen können.»

«Das glaube ich nicht», sagte ich. «Er hat die Sache bestimmt längst vergessen.»

«Es gibt nichts zu vergessen», sagte Malcolm.

«Natürlich.»

Plötzlich wurde Malcolm wütend. «Die Wahrheit ist, der Mann lauert uns auf, seit wir in diesen Zug eingestiegen sind.»

«Malcolm», flüsterte Jennifer und drückte seine Hand. Ich versuchte, ihren Blick aufzufangen, aber sie sah mich nicht an. Malcolm zitterte vor Wut.

«Aber warum?» fragte ich.

«Sie haben doch gehört, was er gesagt hat», erwiderte Malcolm mit erhobener Stimme. «Weil wir Christen sind.»

Ich fuhr zusammen. Es war eine unwillkürliche Reaktion, nur ein Zucken der Augenbrauen. Doch Jennifer war es nicht entgangen, denn sie sagte beinah entschuldigend: «Wir sind Missionare und unterwegs in die Westsahara, um das Evangelium zu predigen.»

Und auf einmal begriff ich, warum der Schaffner das Paar nicht aus den Augen gelassen hatte; warum er so voller Groll und Unduldsamkeit war, als er sie in einer kompromittierenden Situation erwischt hatte. Mein Blick fiel auf einen kleinen offenen Karton zwischen zwei Rucksäkken auf der Gepäckablage, den ich bisher nicht bemerkt hatte. Darin lagen grün gebundene Taschenbuchausgaben des Neuen Testaments in arabischer Übersetzung. Drei oder vier davon fehlten.

«Möchten Sie eins haben?» fragte Jennifer. «Wir verteilen sie kostenlos.»

Seit den Anschlägen auf New York und Washington am 11. September 2001 erklären Experten, Politiker und religiöse Prediger in den Vereinigten Staaten und Europa, es herrsche ein «Kampf der Kulturen», um Samuel Huntingtons inzwischen zum Schlagwort gewordene Formulierung zu benutzen. Ein Kampf zwischen den modernen, aufgeklärten, demokratischen Gesellschaften des Westens und den archaischen, barbarischen, autokratischen Gesellschaften des Nahen Ostens. Einige durchaus anerkannte Wissenschaftler haben diesen Gedanken aufgegriffen und behauptet, die Schuld daran, daß es in der islamischen Welt keine Demokratie gebe, trage in erster Linie die muslimische Kultur selbst, die mit den Werten der Aufklärung, mit Liberalismus, Pluralismus, Individualismus und Menschenrechten, grundsätzlich unvereinbar sei. Es sei daher nur eine Frage der Zeit, bis diese beiden großen Kulturkreise mit ihren konträren Ideologien aufeinanderprallten. Und was könnte diese These besser belegen als der 11. September?

Hinter dieser törichten, Zwietracht säenden Rhetorik steckt eine subtilere, ungleich gefährlichere Geisteshaltung: daß es sich weniger um einen kulturellen als vielmehr um einen religiösen Konflikt handle; nicht um einen «Kampf der Kulturen», sondern um einen «Kampf der monotheistischen Religionen».

Aus dieser Gesinnung heraus lassen sich die Äußerungen des prominenten, politisch einflußreichen Erweckungspredigers Reverend Franklin Graham verstehen. Der Sohn Billy Grahams und geistliche Ratgeber des amerikanischen Präsidenten George W. Bush bezeichnete den Islam öffentlich als eine «bösartige Religion». In ähnlicher Weise argumentierte die extreme, doch ausgesprochen populäre konservative Kolumnistin Ann Coulter, die nach dem 11. September in ihren Artikeln die westlichen Länder aufrief, muslimische «Länder anzugreifen, ihre Führer zu töten und die Bevölkerung zum Christentum zu bekehren». Diese Gesinnung zeigt sich auch in der Rhetorik des Kriegs gegen den Terrorismus, der auf beiden Seiten des Atlantiks in entschieden christlich geprägter Terminologie als Kampf zwischen Gut und Böse beschrieben wird. Und sie bildet den Hintergrund für die Geschehnisse in den Gefängnissen Iraks und Afghanistans, wo muslimische Kriegsgefangene unter Androhung von Folter gezwungen wurden, Schweinefleisch zu essen, Alkohol zu trinken und den Propheten Muhammad zu verfluchen.

Freilich herrscht auch im Islam durchaus kein Mangel an antichristlicher und antijüdischer Propaganda. Bisweilen scheint es, als könnten selbst die Gemäßigteren unter den Predigern und Politikern der muslimischen Welt nicht widerstehen, gelegentlich von einer Verschwörung der «Kreuzzügler und Juden» zu sprechen – womit meist der gesichtslose, kolonialistische, zionistische und imperialistische «Andere» im Gegensatz zur eigenen, muslimischen Gemeinschaft gemeint ist. Der Kampf der monotheistischen Religionen ist jedoch kein neues Phänomen. Angefangen mit der islamischen Expansion über die blutigen Kriege und Inquisitionstribunale der Kreuzzugszeit bis hin zum Kolonialismus mit seinen tragischen Folgen und dem Teufelskreis der Gewalt in Israel und Palästina waren die Beziehungen zwischen Juden, Christen und Muslimen seit jeher von Feindseligkeit, Mißtrauen und oftmals Intoleranz und Gewalt geprägt.

In den letzten Jahren jedoch wird das Szenario eines apokalyptischen, endzeitlichen Kampfes heraufbeschworen und die politische Agenda theologisch unterfüttert, so daß die verblüffenden Ähnlichkeiten zwischen der feindseligen, auf Unkenntnis beruhenden Rhetorik der verheerenden Religionskriege der Vergangenheit und der Rhetorik der gegenwärtigen Kriege im Nahen Osten nicht mehr zu ignorieren sind. Wenn Reverend Jerry Vine, ehemals Vorsitzender der Southern Baptist Convention, der größten protestantischen Kirche in den USA, den Propheten Muhammad als einen «vom Teufel besessenen Kinderschänder» bezeichnet, gleicht er auf fast gespenstische Weise den mittelalterlichen päpstlichen Propagandisten, die in Muhammad den Antichristen und in der islamischen Expansion ein Zeichen für die herannahende Apokalypse erkennen wollten. Wenn der republikanische Senator James Inhofe aus Oklahoma vor dem US-Kongreß erklärt, die aktuellen Konflikte im Nahen Osten seien keine politischen oder territorialen Kriege, sondern «ein Kampf um die Wahrheit von Gottes Wort», so bedient er sich, wissentlich oder nicht, der Sprache der Kreuzfahrer.

Man könnte dem entgegenhalten, daß der Kampf der monotheistischen Religionen die unausweichliche Folge des Monotheismus selbst ist. Während eine Religion mit mehreren Göttern viele Mythen kennt, die die conditio humana beschreiben, hat eine Religion mit einem einzigen Gott tendenziell nur einen Mythos. Sie lehnt nicht nur alle anderen Götter ab, sondern auch alle anderen Beschreibungen Gottes. Wenn es nur einen Gott gibt, kann es auch nur eine Wahrheit geben. Ein solches Verständnis führt leicht zu blutigen Konflikten zwischen unversöhnlichen absoluten Positionen. Missionarische Aktivitäten, selbst wenn sie den Armen dieser Welt Gesundheit und Schulbildung bringen, gründen unweigerlich auf der Überzeugung, daß es nur einen einzigen Weg zu Gott gibt und daß alle anderen Wege zu Sünde und Verdammnis führen.

Malcolm und Jennifer gehörten, wie ich im Eisenbahnzug nach Marrakesch erfuhr, zu einer rasch wachsenden Bewegung christlicher Missionare, die zunehmend beginnen, ausschließlich in der muslimischen Welt zu operieren. Weil die christliche Evangelisierung in muslimischen Ländern stark in Mißkredit steht – vorwiegend aufgrund der immer noch wachen Erinnerung an den Kolonialismus, als die desaströse europäische «Zivilisierungsmission» mit einer vehement antiislamischen «Christianisierungsmission» Hand in Hand ging –, weisen evangelikale Organisationen ihre Missionare neuerdings an, in der muslimischen Welt «verdeckt» zu operieren, eine muslimische Identität anzunehmen, muslimische Kleidung (einschließlich des Schleiers) zu tragen, ja sogar zu fasten und zu beten wie Muslime. Gleichzeitig hat die Regierung der Vereinigten Staaten christliche Hilfsorganisationen aufgerufen, sich am Aufbau der Infrastrukturen im Irak und in Afghanistan nach dem Krieg aktiv zu beteiligen. Damit bestätigt sie das Mißtrauen all jener, die in der Besetzung dieser Länder von vornherein einen christlichen Kreuzzug gegen die Muslime gesehen haben. Hinzu kommt, daß viele Menschen in der muslimischen Welt an geheime Absprachen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel glauben, die gegen muslimische Interessen allgemein und die Rechte der Palästinenser im besonderen gerichtet sind. Durchaus verständlich, daß unter diesen Vorzeichen Ressentiments und Argwohn der Muslime gegenüber dem Westen zugenommen haben – mit verhängnisvollen Konsequenzen.

Bedenkt man, wie mühelos sich religiöses Dogma mit politischer Ideologie verquicken ließ, stellt sich die Frage, wie es uns je gelingen kann, die Mentalität eines Kampfes der monotheistischen Religionen zu überwinden, die sich in das Bewußtsein der modernen Welt so tief eingegraben hat. Bildung und Toleranz spielen natürlich eine wichtige Rolle. Was wir aber am dringendsten brauchen, ist nicht so sehr ein besseres Verständnis für die Religion unserer Nachbarn, sondern ein tieferes und umfassenderes Verständnis der Religion an sich.

Religion ist etwas anderes als Glaube. Religion ist die erzählte Geschichte des Glaubens. Ein institutionalisiertes Gefüge aus Symbolen und Metaphern (Ritualen und Mythen) in einer Sprache, die es einer Glaubensgemeinschaft ermöglicht, einander ihre Begegnung mit dem Numinosen, dem Göttlichen, mitzuteilen. Religion handelt nicht von der faktischen, sondern von der sakralen Geschichte, die eben nicht wie ein Strom durch die Zeit verläuft. Die sakrale Geschichte gleicht eher einem geheiligten Baum, dessen Wurzeln tief in die Urzeit reichen und dessen Zweige in die faktische Geschichte ausgreifen, ohne sich um die Grenzen von Raum und Zeit zu kümmern. Ja, Religionen entstehen immer dann, wenn sakrale und faktische Geschichte aufeinanderstoßen. Zum Kampf der monotheistischen Religionen kommt es, wenn der Glaube, geheimnisvoll, unfaßbar und jegliche Kategorisierung scheuend, sich im knorrigen Geäst der Religion verfängt.

Das vorliegende Buch also erzählt die Geschichte des Islams. Eine Geschichte, die in den Erinnerungen der ersten Generation von Muslimen verankert und von den ersten Biographen des Propheten Muhammad, Ibn Ishaq (gestorben 768), Ibn Hischam (gestorben 833), al-Baladhuri (gestorben 892), al-Tabari (gestorben 922) u.a., aufgezeichnet worden ist. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht der heilige Koran, Gottes Offenbarung, die Muhammad in einem Zeitraum von dreiundzwanzig Jahren in Mekka und Medina zuteil wurde. Aus Gründen, die bald deutlich werden, erzählt der Koran nur sehr wenig über Muhammads Leben (ja, der Prophet findet darin kaum Erwähnung). Doch für das Verständnis des muslimischen Glaubens in seiner frühesten Zeit – also noch bevor der Glaube zur Religion und die Religion zur Institution wurde – ist der Koran von unschätzbarem Wert.

Dennoch dürfen wir nicht vergessen, daß der Koran und die Überlieferung der Worte und Taten des Propheten, so unverzichtbar und historisch wertvoll sie sein mögen, in der Mythologie verwurzelt sind. Es ist bedauerlich, daß das Wort Mythos, das ursprünglich nichts anderes bedeutete als «Geschichten vom Übernatürlichen», zum Synonym für Lüge und Falschheit wurde, wo doch Mythen an sich immer wahr sind. Sie besitzen eine ureigene Legitimität und Glaubwürdigkeit, auch wenn die Wahrheiten, die sie übermitteln, mit den historischen Fakten wenig zu tun haben. Die Frage, ob Mose das Rote Meer tatsächlich geteilt, ob Jesus Lazarus tatsächlich von den Toten auferweckt oder Gott tatsächlich aus dem Munde Muhammads gesprochen hat, ist vollkommen unerheblich. In bezug auf eine Religion und ihre Mythologie lautet die einzig wichtige Frage: Was wollen diese Geschichten zum Ausdruck bringen?

Es ist eine Tatsache, daß kein Verkünder der großen Weltreligionen je bestrebt war, historische Ereignisse in möglichst objektiver Form festzuhalten. Es ging ihnen nicht um die Weitergabe beobachtbarer Fakten! Vielmehr deuteten sie bestimmte Ereignisse, um den Mythen und Ritualen ihrer Gemeinschaft Form und Geltung zu verleihen, künftigen Generationen eine gemeinsame Identität, ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Geschichte zu geben. Schließlich ist Religion per definitionem Deutung, Interpretation; und per definitionem haben alle Interpretationen ihre Berechtigung, auch wenn einige vernünftiger sind als andere. Und wie schon der jüdische Philosoph und Mystiker Moses Maimonides bemerkte, ist es der Verstand und nicht die Phantasie, der entscheidet, was glaubwürdig ist und was nicht.

Wissenschaftler formulieren eine vernünftige Interpretation einer bestimmten religiösen Tradition, indem sie die Mythen dieser Religion mit dem in Verbindung bringen, was über die spirituelle und politische Landschaft bekannt ist, in der diese Mythen entstanden sind. Gestützt auf den Koran und die Überlieferungen des Propheten und unter Berücksichtigung dessen, was wir über das kulturelle Umfeld wissen, in dem Muhammad geboren und seine Botschaft geformt wurde, können wir ein vernünftiges Bild über die Ursprünge und die Entwicklung des Islams gewinnen. Eine schwierige Aufgabe, die jedoch dadurch erleichtert wird, daß Muhammad «im vollen Licht der Geschichte» geboren wurde, um mit Ernest Renan zu sprechen, und als ein enorm wirkungsmächtiger Prophet starb (was ihm seine christlichen und jüdischen Kritiker nie verziehen haben).

Auf der Grundlage einer vernünftigen Interpretation über den Aufstieg des Islams im Arabien des 6. und 7. Jahrhunderts läßt sich nachvollziehen, auf welche Weise Muhammads revolutionäre Botschaft der moralischen Verantwortung und sozialen Gleichheit von seinen Nachfolgern allmählich neu interpretiert wurde; wie konkurrierende Auffassungen einer strengen Gesetzesfrömmigkeit und kompromißlosen Orthodoxie entstanden, die die muslimische Gemeinschaft spalteten und die Kluft zwischen der sunnitischen Hauptströmung des Islams und den beiden sektiererischen Strömungen Schiitentum und Sufismus immer weiter vergrößerten. Trotz ihrer gemeinsamen sakralen Geschichte strebte jede dieser Gruppen danach, ihre eigene Deutung der Schrift, ihre eigenen theologischen und juristischen Vorstellungen und ihre eigene Glaubensgemeinschaft zu entwickeln. Und jede dieser Gruppen fand im 18. und 19. Jahrhundert eine andere Antwort auf den Kolonialismus. Die koloniale Erfahrung zwang die gesamte muslimische Gemeinschaft, die Rolle des Glaubens in der modernen Gesellschaft neu zu überdenken. Während die einen auf eine eigenständige islamische Aufklärung drängten und sich bemühten, islamische Alternativen zu den westlichen säkularen Ideen der Demokratie zu entwickeln, plädierten die anderen für die Loslösung von den kulturellen Idealen des Westens zugunsten einer vollständigen «Islamisierung» der Gesellschaft. Mit dem Ende des Kolonialismus und der Entstehung des islamischen Staats im 20. Jahrhundert haben diese beiden Gruppen – vor dem Hintergrund der in der muslimischen Welt bis heute anhaltenden Debatte über eine eigene islamische Demokratie – ihre Argumente geschärft. Wie wir jedoch sehen werden, steht im eigentlichen Mittelpunkt der Debatte über Islam und Demokratie das ungleich wichtigere innere Ringen um die Definition der islamischen Reformation, die in weiten Teilen der muslimischen Welt bereits im Gange ist.

Die Reformation des Christentums war ein gewalttätiger Prozeß, aber er war nicht, wie häufig gesagt wird, eine Auseinandersetzung zwischen protestantischem Reformwillen und katholischer Intransigenz. Die christliche Reformation war vielmehr ein Kampf um die Zukunft des Glaubens – eine gewaltsame, blutige Auseinandersetzung, die Europa mehr als hundert Jahre lang Verwüstung und Krieg brachte.

Die islamische Reformation verlief bisher nicht viel anders. Für den Westen signalisierte der 11. September 2001 den Beginn eines weltweiten Kampfes zwischen dem Islam und dem Westen – die ultimative Manifestation des Kampfes der Kulturen. Aus islamischer Sicht dagegen waren die Angriffe auf New York und Washington Teil eines noch immer tobenden Kampfes zwischen denjenigen Muslimen, die ihre religiösen Werte mit den Gegebenheiten der modernen Welt in Einklang zu bringen suchen, und denjenigen, die dem Modernismus und Reformwillen mit einer Rückbesinnung auf die «Fundamente» ihres Glaubens entgegentreten – bisweilen auf fanatische Weise.

Das vorliegende Buch ist nicht nur eine kritische Bestandsaufnahme von Ursprung und Entwicklung des Islams; nicht nur eine Darstellung der gegenwärtigen innermuslimischen Auseinandersetzung um die Zukunft dieses großartigen, doch oft mißverstandenen Glaubens. Es ist vor allem ein Plädoyer für Reformen. Einige mögen finden, es bedeute eine Abkehr vom Glauben, aber das ist nicht weiter schlimm. Niemand kann für Gott sprechen – nicht einmal der Prophet (der über Gott spricht). Andere mögen es für apologetisch halten, aber das ist keine schlechte Sache. Eine Apologie ist eine Verteidigung, und was gibt es Nobleres, als den eigenen Glauben zu verteidigen, insbesondere gegen Ignoranz und Haß, und mitzuwirken, die Geschichte dieses Glaubens zu erzählen – eine Geschichte, die vor eintausendvierhundert Jahren, am Ende des 6. Jahrhunderts n. Chr., in der heiligen Stadt Mekka begann, wo Muhammad ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib geboren wurde, der Prophet und Gesandte Gottes. Möge Frieden und Segen auf ihm ruhen.

1. DAS HEILIGTUM IN DER WÜSTE

Das vorislamische Arabien

ARABIEN, 6. JAHRHUNDERT N. CHR.

Im trockenen, unfruchtbaren mekkanischen Becken, umrahmt von den kahlen Bergen der arabischen Wüste, steht ein kleines, rätselhaftes Heiligtum, ein gedrungener, würfelförmiger Bau, den die alten Araber Ka‘ba nennen. Das dachlose Gebäude, eingesunken in einen sandigen Grund, besteht aus unverputzten Steinen. Seine Mauern, so niedrig, daß, wie es heißt, eine junge Ziege sie mühelos überwinden kann, sind ringsum mit schweren Tüchern verhüllt. In den grauen Stein sind zwei kleine Türen gemeißelt, die in das Innere des Heiligtums führen. Hier, in einem engen Schrein, wohnen die Götter des vorislamischen Arabien: der syrische Mondgott Hubal; die mächtige Göttin al-Uzza, die bei den Ägyptern Isis und bei den Griechen Aphrodite hieß; al-Kutba, der nabatäische Gott der Schrift und der Weissagung; Jesus, der menschgewordene Gott der Christen, und seine heilige Mutter Maria.

In und im Umkreis der Ka‘ba befinden sich insgesamt rund dreihundertsechzig Bildnisse, die sämtliche Gottheiten der Arabischen Halbinsel repräsentieren. In den heiligen Monaten, wenn in der Stadt Mekka die Wüstenbasare und die großen Jahrmärkte stattfinden, strömen Pilger von überallher in diesen unfruchtbaren Landstrich, um ihren Stammesgottheiten zu huldigen. Sie umtanzen die Kultbilder, singen Lieder zum Lobpreis der Götter, bringen ihnen Opfer dar und bitten sie um Gesundheit und Wohlergehen. In einem einzigartigen Ritual, dessen Ursprung im dunkeln liegt, sammeln sich dann die Pilger und umrunden die Ka‘ba siebenmal; manche bleiben stehen und küssen die Ecken des Heiligtums, bevor sie, vom Menschenstrom erfaßt, weitergedrängt werden.

Die heidnischen Araber, die sich um die Ka‘ba versammeln, glauben, ihr Heiligtum sei von Adam, dem ersten Menschen, errichtet worden. Sie glauben, dieses ursprüngliche Gebäude sei von der Sintflut zerstört und von Noah wieder aufgebaut worden. Sie glauben, daß danach die Ka‘ba jahrhundertelang in Vergessenheit geriet, bis Abraham sie wiederentdeckte, als er seinen erstgeborenen Sohn Ismail und seine Konkubine Hagar besuchte, die er auf Drängen seiner Frau Sara in diese Wüste geschickt hatte. Und sie glauben, daß an dieser Stelle Abraham seinen Sohn Ismail geopfert hätte, wenn Gott ihm nicht versprochen hätte, daß auch Ismail, wie dessen jüngerer Bruder Isaak, zum Stammvater eines großen Volkes werden würde, dessen Nachkommen jetzt wie ein Wüstensturm durch das sandige mekkanische Tal wirbeln.

Natürlich sind das nur Geschichten, die ausdrücken sollen, was die Ka‘ba bedeutet, nicht, wo ihre tatsächlichen Ursprünge liegen. In Wahrheit weiß niemand, wer die Ka‘ba erbaut hat oder wie lange sie schon existiert. Wahrscheinlich ist das Heiligtum nicht einmal der eigentliche Grund für die Heiligkeit des Ortes. Unweit der Ka‘ba befindet sich der Brunnen Zamzam, der sich aus einer reichen unterirdischen Quelle speist und dessen Wasser der Überlieferung zufolge Hagar und Ismail vor dem Verdursten rettete. Es bedarf keiner großen Phantasie, um sich vorzustellen, daß eine Quelle mitten in der Wüste für die nomadischen Beduinenstämme Arabiens ein heiliger Ort werden konnte. Die Ka‘ba selbst wurde womöglich erst viele Jahre später erbaut, nicht als arabisches Pantheon, sondern als Aufbewahrungsort für die geweihten Gegenstände, die beim Ritual des Zamzam-Brunnens zum Einsatz kamen. Ältesten Überlieferungen zufolge befand sich innerhalb ihrer Mauern eine in den Sand gegrabene Vertiefung mit «Schätzen», die von einer magischen Schlange bewacht wurden.

Denkbar ist auch, daß das ursprüngliche Heiligtum für die alten Araber eine kosmologische Bedeutung hatte. Zahlreiche Götterbilder der Ka‘ba standen mit den Planeten und den Sternen in Zusammenhang, und die legendäre Zahl dreihundertsechzig für die Gesamtzahl der Götter deutet auf astrologische Verknüpfungen hin. Das siebenmalige Umrunden der Ka‘ba – arabisch tawaf und bis heute das wichtigste Ritual der jährlichen Wallfahrt, des haddsch – könnte die Bewegung der Himmelskörper versinnbildlicht haben. Schließlich war unter den alten Völkern der Glaube verbreitet, daß die Tempel und Heiligtümer der Erde Nachbildungen des kosmischen Berges sind, aus dem die Schöpfung hervorging. Die Ka‘ba könnte daher, wie die Pyramiden in Ägypten oder der Tempel in Jerusalem, als axis mundi erbaut worden sein: als Weltachse und Mittelpunkt, als heiliger Ort, um den das Universum kreist, als Bindeglied zwischen der Erde und dem Himmelsgewölbe. Das würde auch erklären, warum einst ein Nagel in ihren Fußboden geschlagen wurde, den die Araber als «Nabel der Welt» bezeichneten. Wie G. R. Hawting nachwies, rissen sich manche Pilger beim Betreten des Heiligtums die Kleider vom Leib und legten sich mit dem Bauchnabel auf diesen Nagel, um mit dem Kosmos eins zu werden.

Doch wie so vieles im Zusammenhang mit der Ka‘ba bleiben auch ihre Ursprünge reine Spekulation. Das einzige, was man mit Sicherheit weiß, ist, daß dieses kleine, aus Lehm und Stein gebaute Heiligtum der Mittelpunkt des religiösen Lebens im vorislamischen Arabien des sechsten nachchristlichen Jahrhunderts war: in jener faszinierenden, jedoch schwer faßbaren heidnischen Epoche, die die Muslime dschahiliyya nennen, «Zeit der Unwissenheit».

Traditionell definieren Muslime die dschahiliyya als eine Periode der moralischen Verworfenheit und religiösen Zwietracht, in der die Söhne Ismails dem Glauben an den einen wahren Gott abschworen und die Arabische Halbinsel in das Dunkel der Idolatrie stürzten. Doch dann tauchte zu Beginn des 7. Jahrhunderts wie eine Morgendämmerung der Prophet Muhammad in Mekka auf, predigte die Botschaft eines absoluten Monotheismus und einer kompromißlosen Moral. Durch das Wunder der göttlichen Offenbarungen setzte Muhammad dem Heidentum der Araber und der «Zeit der Unwissenheit» ein Ende und begründete die Universalreligion des Islams.

Tatsächlich war die religiöse Welt der vorislamischen Araber weitaus vielschichtiger, als es diese Überlieferung nahelegt. Zwar war die Arabische Halbinsel vor der Ankunft des Islams heidnisch geprägt, aber wie «Hinduismus» ist auch «Heidentum» ein wenig aussagekräftiger, ja herabwürdigender Pauschalbegriff, mit dem der Uneingeweihte eine schier unüberschaubare Vielzahl religiöser Überzeugungen und Praktiken faßbar zu machen sucht. Paganus heißt soviel wie «Bewohner eines ländlichen Bezirks», «grobschlächtiger Mensch»; das Wort wurde von Christen ursprünglich abschätzig zur pauschalen Bezeichnung der nichtchristlichen Bevölkerung verwendet. In gewisser Weise eine durchaus zutreffende Beschreibung. Im Unterschied zum Christentum ist ja das Heidentum kein vereinheitlichtes System religiöser Überzeugungen und Praktiken, sondern eher eine religiöse Perspektive, offen für vielerlei Einflüsse und Interpretationen. Oft, wenngleich nicht immer polytheistisch geprägt, strebt das Heidentum weder nach Universalismus, noch erhebt es einen moralischen Absolutheitsanspruch. Es gibt keinen heidnischen Glauben oder heidnischen Glaubenskanon. Eine «heidnische Orthodoxie» oder «heidnische Heterodoxie» existiert schlichtweg nicht.

Mehr noch: Wenn man vom Heidentum der vorislamischen Araber spricht, muß man zwischen dem religiösen Leben der nomadischen Beduinen und dem der seßhaften Stämme unterscheiden, die sich in Städten wie Mekka angesiedelt hatten. Das beduinische Heidentum Arabiens im 6. Jahrhundert umfaßte ein breites Spektrum religiöser Vorstellungen und Praktiken – Fetischismus ebenso wie Totemismus und Manismus (Ahnenkult) –, doch die Auseinandersetzung mit metaphysischen Problemen, insbesondere der Frage eines Lebens nach dem Tod, wie sie in den größeren seßhaften Gesellschaften Arabiens gestellt wurde, fehlte ganz. Das heißt aber nicht, daß die Beduinen eine primitive Götzenverehrung praktizierten, im Gegenteil. Es gibt allen Grund zu der Annahme, daß die Beduinen des vorislamischen Arabiens eine reiche und vielgestaltige religiöse Tradition pflegten. Allerdings verlangte die nomadische Lebensweise eine Religion, die sich der unmittelbaren Nöte und Bedürfnisse annahm: Welcher Gott kann uns zu Wasserstellen führen? Welcher Gott kann unsere Krankheiten heilen?

Das Heidentum der seßhaften Gesellschaften Arabiens hingegen hatte sich von seinen frühesten und einfachsten Erscheinungsformen zu einem komplexen Neoanimismus entwickelt – mit einer Vielzahl göttlicher und halbgöttlicher Vermittler zwischen dem Schöpfergott und seiner Schöpfung. Dieser Schöpfergott hieß Allah, was jedoch kein Eigenname ist, sondern die kontrahierte Form von al-ilah; der Name bedeutet einfach nur «der Gott». Wie seine griechische Entsprechung Zeus war auch Allah ursprünglich eine alte Regen- und Himmelsgottheit, die die vorislamischen Araber zum obersten Gott erhoben. Allah war zwar eine mächtige Gottheit, in deren Namen die heiligsten Eide abgelegt wurden; aufgrund seiner prominenten Stellung im arabischen Pantheon war er jedoch, wie die meisten Hochgötter, nicht der Ansprechpartner für gewöhnliche Gläubige. Nur in der äußersten Bedrängnis wagte man ihn anzurufen. Gewöhnlich wandte man sich an die niedrigeren, leichter zugänglicheren Gottheiten, die als Allahs Fürsprecher fungierten. Die mächtigsten unter ihnen waren Allahs Töchter Allat («die Göttin»), al-Uzza («die Mächtige») und Manat (die Göttin des Schicksals, deren Name vermutlich vom hebräischen mana, «Teil», «Anteil», abgeleitet ist). Diese göttlichen Mittler waren nicht nur in der Ka‘ba vertreten, sie besaßen auch eigene Heiligtümer anderswo auf der Arabischen Halbinsel: Allat in der Stadt Ta’if, al-Uzza in Nakhlah, und Manat in Qudaid. Zu ihnen beteten die Araber, wenn sie Regen brauchten, wenn ihre Kinder krank waren, wenn sie in eine Schlacht zogen oder sich auf eine Reise durch die gefährliche Wüste begaben, wo die Dschinnen hausten, vernunftbegabte, unsichtbare und ungreifbare Geisterwesen aus rauchlosem Feuer, gleichsam die Nymphen und Feen der arabischen Mythologie.

Im vorislamischen Arabien gab es keine Priester und keine heidnischen Schriften, was aber nicht heißt, daß die Götter stumm geblieben wären. Sie taten sich regelmäßig durch den Mund der kuhhan kund, die eine kultische Funktion ausübten. Die kuhhan waren Dichter, die die Aufgabe von Sehern und Weissagern erfüllten und gegen Bezahlung im Zustand der Trance göttliche Botschaften in gereimten Versen übermittelten. Dichter spielten in den vorislamischen Gesellschaften als Barden, Stammeshistoriker, soziale Kommentatoren, Übermittler von Moralvorstellungen und bisweilen auch als Rechtsprecher eine bedeutende Rolle. Doch die kuhhan repräsentierten ein eher spirituelles Dichtertum; sie waren unterschiedlicher sozialer und wirtschaftlicher Herkunft, und auch Frauen gab es unter ihnen. Sie deuteten Träume, klärten Verbrechen auf, kamen verirrten Tieren auf die Spur, schlichteten Streitfälle und erläuterten sittliche Verhaltensweisen. Wie bei der delphischen Pythia waren auch die Orakelsprüche der kuhhan absichtlich dunkel und vieldeutig. Es blieb dem Bittsteller überlassen herauszufinden, was die Götter sagen wollten.

Die kuhhan waren zwar das Bindeglied zwischen Menschen und Göttern, aber sie kommunizierten nicht direkt mit den höchsten Wesen, sondern vermittelt durch die Dschinnen und andere Geister, die somit ein integraler Bestandteil des religiösen Lebens der dschahiliyya waren. Weder die kuhhan noch sonst irgend jemand hatte Zugang zu Allah. Der Gott, der Himmel und Erde erschaffen und die Menschen nach seinem Bild geformt hatte, war der einzige, der in der Ka‘ba nicht bildlich dargestellt war. Er wurde «König der Götter» und «Herr des Hauses» genannt, aber er war nicht die zentrale Gottheit der Ka‘ba. Diese Ehre gebührte dem syrischen Hubal, der Jahrhunderte vor dem Aufstieg des Islams nach Mekka gebracht worden war.

Obwohl Allah im religiösen Kult des vorislamischen Arabiens nur eine geringfügige Rolle spielt, ist seine herausragende Stellung im arabischen Pantheon ein klarer Hinweis darauf, wie weit sich der heidnische Glaube auf der Arabischen Halbinsel von seinen primitiven animistischen Ursprüngen bereits entfernt hatte. Das vielleicht anschaulichste Beispiel für diese Entwicklung ist das Prozessionslied, das der Überlieferung zufolge die Pilger sangen, wenn sie sich der Ka‘ba näherten:

Hier bin ich, o Allah, hier bin ich.

Du hast keinen anderen neben dir,

Nur den, den du neben dir hast.

Er und alles, was ihm gehört, ist dein Eigentum.

Dieser eigentümliche Lobpreis mit seinen unverkennbaren Anklängen an das muslimische Glaubensbekenntnis – «Es gibt keinen Gott außer Gott» – ist im vorislamischen Arabien der vielleicht früheste Hinweis auf das, was der deutsche Philologe Max Müller als Henotheismus bezeichnete: den Glauben an einen einzigen Hochgott, ohne die Existenz anderer, untergeordneter Gottheiten abzulehnen. Das älteste Zeugnis für den Henotheismus in Arabien liefert der Stamm Amir, der im 2. Jahrhundert v. Chr. unweit des heutigen Jemen lebte und einen Hochgott namens dhu-Samawi verehrte, den «Herrn der Himmel». Genauere Einzelheiten über die Religion der Amir sind historisch nicht überliefert, doch die meisten Forscher sind überzeugt, daß der Henotheismus im 6. Jahrhundert n. Chr. der prägende Glaube der großen Mehrheit der seßhaften Araber war, die nicht nur Allah als Hochgott verehrten, sondern ihn mit Jahwe, dem Gott der Juden, gleichsetzten.

Die Präsenz der Juden auf der Arabischen Halbinsel kann, zumindest theoretisch, bis ins babylonische Exil tausend Jahre zuvor zurückverfolgt werden, auch wenn es 70 n. Chr., nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer, und erneut 132 n. Chr., nach dem antirömischen messianischen Aufstand Simon Bar Kochbas, weitere Migrationen gab. In ihrer Mehrheit bildeten die Juden eine wohlhabende, äußerst einflußreiche Diaspora, die mit ihrer Kultur und ihren Traditionen in das soziale und religiöse Milieu des vorislamischen Arabien vollständig integriert war. Ob als arabische Konvertiten oder als Einwanderer aus Palästina, die Juden nahmen Anteil an allen Bereichen des sozialen Lebens in Arabien. Gordon Newby zufolge gab es überall auf der Arabischen Halbinsel jüdische Kaufleute, jüdische Beduinen, jüdische Bauern, jüdische Dichter und jüdische Krieger. Jüdische Männer nahmen arabische Namen an, und jüdische Frauen trugen arabischen Kopfschmuck. Selbst wenn einige dieser Juden Aramäisch (oder zumindest eine korrumpierte Form des Aramäischen) sprachen, war ihre Hauptsprache doch Arabisch.

Trotz ihrer Kontakte zu größeren jüdischen Siedlungen im Nahen Osten hatten die Juden Arabiens eigene Spielarten des traditionellen jüdischen Glaubens und jüdischer religiöser Praxis entwickelt. Sie teilten viele religiöse Vorstellungen mit ihren heidnischen arabischen Nachbarn und pflegten gemeinsame volksreligiöse Praktiken, darunter Magie, Orakel und die Verwendung von Talismanen. Neben kleinen, rabbinisch geprägten Gemeinschaften in einigen Regionen der Arabischen Halbinsel gab es jüdische Seher, die kohanim, die in ihren Gemeinden kultische Funktionen ausübten und, wie die heidnischen kuhhan, den göttlichen Willen erkundeten und durch Orakel mitteilten.

Zwischen den Juden und den heidnischen Arabern herrschte eine symbiotische Beziehung: Nicht nur waren die Juden stark arabisiert, auch die Araber waren von jüdischen Glaubensvorstellungen und Praktiken nachhaltig beeinflußt. Beleg dafür ist die Ka‘ba, deren Ursprungsmythen auf ein semitisches Heiligtum (arabisch haram) hindeuten, das in der jüdischen Tradition verwurzelt war. Adam, Noah, Abraham, Mose und Aaron waren allesamt lange vor dem Aufstieg des Islams auf die eine oder andere Weise mit der Ka‘ba verknüpft. Und der geheimnisvolle schwarze Stein, der bis zum heutigen Tag in der südöstlichen Ecke des Heiligtums eingemauert ist, scheint ursprünglich mit dem Stein in Verbindung zu stehen, auf dem Jakobs Kopf bei seinem berühmten Traum von der Himmelsleiter ruhte.

Die Verbindung des heidnischen Arabien zum Judentum wird plausibel, wenn man sich vor Augen hält, daß sich die Araber, wie die Juden, als Nachkommen Abrahams betrachteten, dem sie nicht nur die Wiederentdeckung der Ka‘ba zuschrieben, sondern auch die Einsetzung der Wallfahrtsriten, die dort praktiziert wurden. Abraham genoß in Arabien so große Verehrung, daß er im innersten Heiligtum der Ka‘ba sogar ein Bildnis hatte und gemäß heidnischer Tradition als Schamane dargestellt wurde, der durch das Werfen von Lospfeilen ein Orakel verkündet. Daß Abraham weder ein Gott noch ein Heide war, spielte für die Araber sowenig eine Rolle wie die Verbindung ihres Gottes Allah zum jüdischen Gott Jahwe. Für das arabische Heidentum des 6. Jahrhunderts, das sich für alle möglichen religiösen Gedankenwelten offen zeigte, war der jüdische Monotheismus keineswegs tabu. Die heidnischen Araber nahmen das Judentum vermutlich als eine Ausdrucksform ihrer eigenen religiösen Gefühle wahr.

Dasselbe gilt für die arabische Wahrnehmung des Christentums, das wie das Judentum auf der Arabischen Halbinsel von großem Einfluß war. Die arabischen Stämme waren von Christen umgeben. Im Nordwesten lebten syrische, im Nordosten mesopotamische und im Süden abessinische Christen. Im 6. Jahrhundert n. Chr. war der Jemen der Dreh- und Angelpunkt christlicher Aktivitäten in Arabien. Die Stadt Nadschran galt als Zentrum der arabischen Christenheit, und in Sanaa war eine große Kirche erbaut worden, die eine Zeitlang mit Mekka um den Status der wichtigsten Pilgerstätte der ganzen Region wetteiferte.

Als proselytische Religion machte das Christentum jedoch nicht an den Rändern des arabischen Siedlungsgebiets Halt. Dank konzertierter Missionierungsbestrebungen hatte sich bereits eine ganze Reihe arabischer Stämme geschlossen zum Christentum bekehrt. Der größte dieser Stämme waren die Ghassaniden im Grenzgebiet zwischen dem römischen und dem arabischen Kulturkreis, die eine Art Pufferstaat zwischen dem christlich-byzantinischen Reich und den «unzivilisierten» Beduinen bildeten. Sie betrieben aktiv die Missionierung Arabiens, gleichzeitig schickten die byzantinischen Kaiser ihre Bischöfe ins Innere der Wüste, um die heidnischen Araber in den Schoß ihrer Kirche zu holen. Doch die Ghassaniden und die Byzantiner predigten sehr unterschiedliche Versionen des Christentums.

Mit den Konzilien von Nizäa 325 n. Chr., das die göttliche und zugleich menschliche Natur Jesu bekräftigte, und Chalcedon 451 n. Chr., das die Dreifaltigkeitslehre in der christlichen Theologie verankerte, erklärte die römische Orthodoxie einen Großteil der Christenheit im Nahen Osten zu Häretikern. Da der Gedanke der Trinität im Neuen Testament nicht explizit formuliert wird (der Begriff wurde Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr. von Tertullian von Karthago geprägt, einem der ältesten und rigorosesten Kirchenväter), wurde er weder von allen frühchristlichen Gemeinden übernommen noch als verbindlich formuliert. Montanistische Christen wie Tertullian glaubten, Jesus besitze zwar dieselbe göttliche Qualität wie Gott, nicht jedoch in derselben Quantität wie dieser. Modalistische Christen betrachteten die Trinität als die Verkörperung des einpersönlichen Gottes in drei zeitlich aufeinanderfolgenden Seinsstufen: als Vater, als Sohn und schließlich als Heiliger Geist. Nach Auffassung der nestorianischen Christen hatte Jesus zwei völlig unterschiedliche Naturen (eine menschliche und eine göttliche), während für die gnostischen Christen, insbesondere die Doketisten, Jesus nur scheinbar Mensch, in Wirklichkeit jedoch Gott war. Und dann gab es noch die Arianer, die die Trinität Gottes rundweg ablehnten.

Nachdem das Christentum in Rom Staatsreligion geworden war, trat an die Stelle dieser unterschiedlichen Auffassungen über Jesu Identität eine einzige rechtgläubige Lehre, die am klarsten durch Augustinus von Hippo (gestorben 430) formuliert wurde: der Sohn sei «eines Wesens» mit dem Vater, ein Gott in drei Personen. Mit einem Mal wurden die Montanisten, die Modalisten, die Nestorianer, die Gnostiker und die Arianer zu Ketzern erklärt und ihre Lehren unterdrückt.

Die Ghassaniden waren Monophysiten wie viele Christen, die dem eisernen, immer fester werdenden Zugriff Konstantinopels entzogen waren. Sie lehnten die nizänische Lehre von der zweifachen Natur Jesu ab und vertraten den Glauben an eine einzige, göttlich-menschliche Natur Jesu, auch wenn sie, je nach Zugehörigkeit zu einer Denkschule, unterschiedliche Schwerpunkte setzten. Die Schule von Antiochien betonte stärker die menschliche Natur Jesu, während die Schule von Alexandrien seine Göttlichkeit hervorhob. Die Ghassaniden waren also zwar Christen und Vasallen des Byzantinischen Reiches, teilten jedoch nicht die theologischen Auffassungen ihrer Schutzherren.

Werfen wir erneut einen Blick auf die Ka‘ba, um zu verstehen, welche Spielart des Christentums in Arabien Fuß faßte. Überlieferungen zufolge wurde das Bildnis Jesu, das sich im Innern des Heiligtums befand, von Baqura aufgestellt, einem koptischen, d.h. monophysitischen Christen der Schule von Alexandrien. Wenn das stimmt, kann Jesu Präsenz in der Ka‘ba als Hinweis auf die Dominanz des monophysitischen Glaubens an Christus als vollständig göttlicher Gottmensch gewertet werden – eine Christologie, die für die heidnischen Araber durchaus akzeptabel war.

Das Christentum auf der Arabischen Halbinsel – in seiner orthodoxen wie heterodoxen Ausprägung – muß auf die heidnischen Araber eine starke Wirkung ausgeübt haben. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, daß die im Koran erzählten biblischen Geschichten, besonders diejenigen, die von Jesus handeln, eine tiefe Kenntnis der christlichen Überlieferungen und Erzähltraditionen bekunden. Es gibt verblüffende Ähnlichkeiten zwischen den christlichen und koranischen Beschreibungen der Apokalypse, des Jüngsten Gerichts und des Paradieses, das die Geretteten erwartet. Diese Ähnlichkeiten stehen dem muslimischen Glauben von der göttlichen Offenbarung des Korans zwar nicht entgegen, zeigen aber, daß die Vorstellung des Jüngsten Tages den heidnischen Arabern durch Bilder und Metaphern übermittelt wurde, die ihnen durch den Kontakt mit dem Christentum in dieser Region bereits vertraut waren.

So wie die Ghassaniden die Grenzen des Byzantinischen Reiches sicherten, schützte ein anderer arabischer Stamm, die Lachmiden, das zweite große Imperium der damaligen Zeit: das Reich der Sasaniden. Als imperiale Erben des altiranischen Königreichs Kyros’ des Großen, das Zentralasien tausend Jahre lang beherrscht hatte, waren auch die Sasaniden Zoroastrier, Anhänger der wirkungsmächtigen Lehre des iranischen Propheten Zarathustra, der fast eintausendfünfhundert Jahre vorher gelebt hatte. Zarathustras Kosmogonie, seine Kosmologie und Eschatologie waren von enormem Einfluß auf die Entwicklung der anderen Religionen dieser Weltgegend, besonders von Judentum und Christentum.

Mehr als tausend Jahre vor Christus predigte Zarathustra die Existenz von Himmel und Hölle, den Gedanken einer leiblichen Auferstehung, das Versprechen eines Welterlösers, der eines Tages von einer Jungfrau geboren werden würde, und die Erwartung einer kosmischen Schlacht am Zeitenende zwischen den himmlischen Kräften des Guten und den dämonischen Kräften des Bösen. Im Mittelpunkt von Zarathustras Theologie stand ein einzigartiger Monotheismus mit Ahura Mazda (dem «Allweisen Herrn»), dem Schöpfer von Himmel und Erde, Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Wie damals üblich, war jedoch auch für Zarathustra ein Gott als Ursprung von Gut und Böse nicht denkbar. Daher entwickelte er einen ethischen Dualismus, in dem zwei einander bekämpfende Urwesen, Spenta Mainyu («der wohltätige Geist») und Angra Mainyu («der feindselige Geist»), für das Gute bzw. Böse verantwortlich waren. Diese Geister, auch als «Zwillingskinder» Ahura Mazdas bezeichnet, waren jedoch keine Götter, sondern lediglich die spirituelle Verkörperung von Wahrheit und Unwahrheit.

Zur Zeit der Sasaniden hatte sich Zarathustras primitiver Monotheismus zu einer streng dualistischen Lehre entwickelt, derzufolge die beiden Urwesen, nunmehr Götter, einen unablässigen Kampf um die menschliche Seele führen: Ohrmazd (Ahura Mazda), der Gott des Lichts, und Ahriman, der Gott der Finsternis und Urbild des christlichen Satans. Der Zoroastrismus ist zwar eine nichtproselytische und – insbesondere aufgrund seiner streng hierarchischen sozialen Ordnung und beinahe fanatischen Obsession von ritueller Reinheit – schwer zugängliche Religion, doch aufgrund der militärischen Präsenz der Sasaniden auf der Arabischen Halbinsel konvertierten doch einige Stämme zum Zoroastrismus, vor allem zu den weniger strengen Sekten des Mazdaismus und des Manichäismus.

Im vorislamischen Arabien, einer der letzten vom (wenn auch stark henotheistisch geprägten) Heidentum beherrschten Regionen des Nahen Ostens, war die Religion also von den Lehren des Zoroastrismus, des Christen- und Judentums beeinflußt, ja durchdrungen. Aufgrund der relativ großen Entfernung von ihren jeweiligen Zentren konnten diese drei Religionen ihre Glaubensüberzeugungen und Rituale weiterentwickeln. Es entstanden innovative, vitale Weltanschauungen. Insbesondere in Mekka, dem Mittelpunkt der religiösen dschahiliyya, wurde dieses fruchtbare pluralistische religiöse Milieu zum Nährboden kühner neuer Ideen und aufregender religiöser Experimente. Am bedeutsamsten war eine rätselhafte arabische monotheistische Bewegung: der Hanifismus, der um das 6. Jahrhundert n. Chr. entstand und, soweit wir heute wissen, ausschließlich im westarabischen Raum beheimatet war, einer Region, die die Araber Hidschaz nannten.

Von den sagenumwobenen Ursprüngen des Hanifismus erzählt Ibn Hischam, einer der ersten Biographen Muhammads. Eines Tages, während die Mekkaner vor der Ka‘ba ein heidnisches Fest feierten, zogen sich vier Männer, Waraqa ibn Naufal, Uthman ibn Huwairith, Ubaid Allah ibn Jahsch und Zaid ibn Amr, von den übrigen Gläubigen in die Wüste zurück. Dort kamen sie in einem geheimen «Bund der Freundschaft» überein, nie wieder die Götterbilder ihrer Ahnen anzubeten, und schlossen den Pakt, zur unverfälschten Religion Abrahams zurückzukehren, den sie weder als Juden noch als Christen ansahen, sondern als reinen Monotheisten: einen Hanif (aus der arabischen Wurzel hnf, was soviel wie «sich abkehren» bedeutet), der sich vom Götzendienst abgewendet hat. Die vier Männer verließen Mekka und schlugen getrennte Wege ein, um die neue Religion zu verkünden und Anhänger zu gewinnen. Schließlich konvertierten Waraqa, Uthman und Ubaid Allah zum Christentum – ein Umstand, der den großen Einfluß dieser Religion in der Region belegt. Nur Zaid blieb dem neuen Glauben treu; er gab die Religion seines Volkes auf und verzichtete auf die Anbetung der «hilf- und harmlosen Idole» des Heiligtums, um mit seinen Worten zu sprechen.

Im Schatten der Ka‘ba, den Rücken gegen die grobe Steinmauer gedrückt, rief Zaid den Bewohnern Mekkas zu: «Ich sage mich los von Allat und al-Uzza, von allen beiden … Ich werde auch Hubal nicht anbeten, der unser Herr war in den Tagen, als ich wenig Verstand besaß.» Er schob sich durch den dicht bevölkerten Markt und rief mit einer Stimme, die den Lärm der Händler übertönte: «Außer mir folgt keiner von euch der Religion Abrahams.»

Wie alle Prediger seiner Zeit war auch Zaid ein Dichter, und die Verse, die die Überlieferung ihm zuschreibt, enthalten ungewöhnliche Aussagen: «Mein Lob und Dank gilt Gott», sang er. «Es gibt keinen Gott außer Ihm.» Doch trotz seines Aufrufs zum Monotheismus und seiner Zurückweisung der Götterbilder im Innern des Heiligtums hegte Zaid weiterhin eine tiefe Verehrung für die Ka‘ba selbst, die er spirituell eng mit Abraham verknüpft sah. «Ich nehme Zuflucht dort, wo auch Abraham Zuflucht nahm», erklärte er.

Allen Berichten zufolge verbreitete sich die hanifitische Bewegung im gesamten Hidschaz, besonders in Städten wie Ta’if, wo der Dichter Umayya ibn Abi Salt in seinen Versen «die Religion Abrahams» pries, und in Yathrib, der Heimat der einflußreichen hanifitischen Stammesführer Abu Amir al-Rahib und Abu Qais ibn al-Aslat. Weitere hanifitische Prediger waren Chalid ibn Sinan, «ein seinem Volk verlorener Prophet», und Qass ibn Sa‘idah, der «Weise unter den Arabern». Es läßt sich unmöglich sagen, wie viele hanifitische Konvertiten es im vorislamischen Arabien gab oder wie groß die Bewegung letztlich wurde. Sicher hingegen scheint, daß es auf der Arabischen Halbinsel starke Bestrebungen gab, den vagen Henotheismus der heidnischen Araber in einen «nationalen arabischen Monotheismus» zu verwandeln, wie es Jonathan Fueck formuliert.