Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

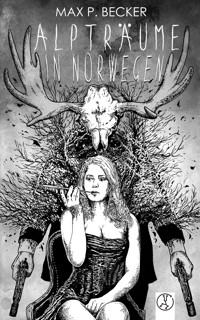

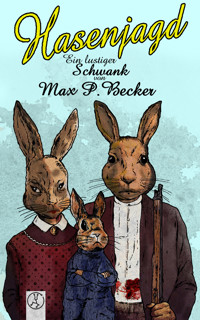

- Herausgeber: Yellow King Productions

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die 20er Jahre sind nach den Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs nicht nur eine Zeit des Aufatmens: An manchen beschaulichen Orten herrschen Gewalt und Korruption hinter der märchenhaften Kleinstadtfassade. Als eine der wenigen Einwohner Stonesfields erkennt die Strohwitwe Diane, dass sich ihre Heimat im Würgegriff krimineller Machenschaften befindet: Um die alleinige Herrschaft zu beanspruchen, geht der gewissenlose Großgrundbesitzer Trayton mit aller Härte gegen die vorherige Verbrecherbande vor – ein Krieg, für den ihm jedes Mittel recht ist. Während sich die Gewaltspirale in Stonesfield immer weiter nach oben schraubt, kämpfen ihr Ehemann Winthrop und zwei Mithaftlinge bei einem Gefängnisausbruch um das nackte Überleben, um sich und seine Familie aus dem Kugelhagel zu retten. Doch längst sind sie zwischen die Fronten des Kleinkrieges geraten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Copyright © Yellow King Productions 2022 Mario Weiß Neuöd - Gewerbepark 12a 92278 Illschwang E-Mail: [email protected] Web: www.yellow-king-productions.de

Autor: Max P. Becker Lektorat: Mario Weiß, Kerstin Prügel Cover: Detlef Klewer

Max P. Becker

Hasenjagd

Die Geschichte vom Häschen

Der Tritt in den Rücken brachte ihn auf den Boden. Man hätte sagen können, er brachte ihn auf den Boden der Tatsachen, aber das traute sich keiner: Auf allen Vieren glich der Bräutigam einem Tier.

Eine unter den Hochzeitsgästen, Diane Allison, sog den Atem ein. Die Hände schnellten zum Mund, und ihr Klageschrei riss ab. Die Feiergesellschaft tat nichts, als Sheriff Hubert Fitch dabei zu beobachten, wie er seiner Brutalität freien Lauf ließ. Diane war froh, dass sie ihre Tochter einem Nachbarn überantwortet hatte. Die Handschellen mussten dem am Boden kauernden Mann in die Haut schneiden. Niemand war fähig, die Veränderungen der Situation zu verarbeiten. Die Braut versuchte, etwas Bedeutungsvolles zu sagen, aber schaffte es nicht. Der Pfaffe Garfield tröstete mit allerlei Floskeln; sein Stammeln geriet jedoch ins Stocken. Der Bräutigam wollte nicht auf die Füße. Rotz und Wasser brachen Bahn; der Mund schnappte nach Luft. Ein Schlagstock sauste auf seine Schulter herab und der Aufprall hallte durch das Gotteshaus wie ein würdeloses Amen. Die Anwesenden erstarrten. Diane sprang auf, die Hände nach oben, strohblonde Strähnen glitten der Frau ins Gesicht. „Das kann nicht Ihr Ernst sein!“, schrie sie. „Sheriff Fitch, in einer Kirche!“

Hubert Fitchs Kopf errötete. Diane wusste nicht, ob vor Scham oder Anstrengung. Er schlug noch einmal zu und wies mit dem Stock in ihre Richtung. „Halten Sie sich da raus“, schnaubte der massige Kerl. Der Sheriffstern blitzte im Schein der Buntglasfenster auf. „Mr. McFrey ist …“

„Was er ist, was er hat! Wen kümmert's denn?“ Die Blicke spießten die Frau auf. Alle hassten Diane. Sie war in Stonesfield ein Fremdkörper, eine vom Glück Gesegnete, Diane im Glück, liebe Güte, Herr im Himmel, schenke Gott mir einen Schimmel. Alles drehte sich und die Welt geriet aus den Fugen. Sie realisierte, dass sich niemand sonst dem Eingriff in die Hochzeit widersetzte – selbst die Braut nicht. Und wer war Diane schon? Ihre Stimme sank herab: „Bitte. Ein wenig Mäßigung.“

Fitch brummte: „Mein Job ist es, Stonesfield sicher zu halten. 'Tschuldigen Sie vielmals die Störung.“ Er tippte sich mit herabhängenden Mundwinkeln an den Hut und klopfte den Staub von der braunen Uniform. Zwei Deputys, deren Namen Diane nicht kannte, trabten zum Bräutigam und hoben ihn auf die strampelnden Beine. Einer von ihnen musterte sie. Der andere flüsterte dem ersten etwas ins Ohr. Ruhe kehrte ein. Sie schleppten den Verlobten aus der Behütung Gottes. Die Tür ließen sie geöffnet.

Diane bemerkte, dass sie immer noch stand. Sie nahm Platz und wünschte sich, ihr Mann Winthrop kehre bald heim. Die Zähne zerbissen die schmale Unterlippe. Sie faltete die Hände und schloss die Augen. Der Herrgott konnte einen in der Kirche besser hören. Die Gäste sprachen kein Wort, und Gott tat es ihnen gleich. Die meisten Anwesenden starrten in ihren Schoß. Die Fassungslosigkeit hielt eine geraume Zeit an. Das einzig Hörbare war das Wehklagen der Braut. Diane bekam nicht mehr mit, wie sich die restlichen Eingeladenen verabschiedeten. Sie verließ die Hochzeit vor allen anderen.

Die Sonne stand hoch am Himmel und trocknete die feuchte Erde. Insekten schwirrten über den Pfützen der Vortage. Einige der Lachen waren groß wie Tümpel. Die Reifenspuren der Polizeiwagen zeichneten sich an ihren Rändern ab. Diane stieg die Treppenstufen herab auf den Vorplatz und hing ihren Gedanken nach. Sie stolperte und stieß dabei einen Kieshügel ins Wasser. Ein Arm packte sie und hielt sie auf den Beinen. Pfarrer Garfield sagte: „Mrs. Allison? Alles in Ordnung?“

Diane nickte und schlug die Augen nieder. Sie hatte nicht bemerkt, dass er ihr gefolgt war. Die Anwesenheit des Geistlichen erfüllte die Strohwitwe mit Demut. Sie erinnerte sich an ihre Kommunion, ihre zwei Hochzeiten, die Beerdigung ihres Vaters, Tiffs Taufe. Ein Pfarrer hielt einem ein Leben lang den Arm; er war so etwas wie der verlängerte Arm Gottes. Sein Gesicht war zerfurcht wie ausgedörrte Erde, die Augen zwei Wachtposten. Die Strahlen der Sonne blendeten ihn. Er faltete die Hände vor dem Gewand.

„Das hätte nicht passieren dürfen“, hauchte sie und meinte damit nicht ihren Sturz.

„Seien Sie in Zukunft achtsamer.“ Der Pfarrer klopfte ihr auf die Schulter. Seine Mundwinkel versuchten sich an einem Lächeln. Die Falten verbargen das meiste davon. Er räusperte sich. Was hätte er noch sagen sollen? Die rastlosen Hände deuteten einen Widerstreit in ihm an. Der Ausgang war unklar, entschied jedoch über seine Stellung zu dem gewaltsamen Zugriff auf der Hochzeit und die seltsamen Vorgänge in ihrer Heimatstadt. „Er hatte Schulden. Mr. McFrey.“

„Sicherlich.“ Seine entschuldigende Reaktion enttäuschte Diane mehr, als sie erwartet hätte. Sie wechselte ihre Handtasche von einer Hand in die andere. „Ich muss zu Tiffany.“

„Besuchen Sie heute Ihre Mutter im St. Hamston?“

Diane mahlte mit dem Kiefer, hoffte, er würde es nicht merken, wollte unbekümmert klingen: „Natürlich. Jetzt, da die Hochzeit abgesagt ist.“

Er bedachte die Frau mit einem Nicken. „Gut, gut. In letzter Zeit machte sie einen frischen Eindruck auf mich. Vital. Das Heim tut ihr gut.“

Sie wartete, ob er das Thema auf den Anfang ihres Gesprächs zurücklenkte, und schloss dann: „Wir werden sehen. Bis bald, Pfarrer.“

„Passen Sie auf sich auf.“

Diane trat den Rückweg an und spürte Garfields Blicke in ihrem Rücken. Wenigstens blieb ihr das Tuscheln ihrer 'Freunde und Nachbarn' erspart. Ihr Mann Win hätte ihr geraten, für jede Kleinigkeit dankbar zu sein.

Der winzige Stadtpark tauchte rechts neben Diane auf. Der Flecken Grün war wie ausgestorben und von irgendwo her drang der Geruch alten Fetts zu ihr herüber.

Jeden Tag hatte sie dort eine Zeitung gekauft. Jeden Tag hatte sie Geoffrey, dem britischen Immigranten, in die Augen geschaut, bevor sie das Geld gezückt und er ihr die Zeitung gereicht hatte. Jeden Tag hatte das Papier verheißungsvoll geraschelt, um mit banalem Schwank die Spannung zu enthaupten. Seit Win fortgegangen war, hatte sie das Spiel mitgespielt. Jeden Tag. Außer Heute. Es war ihr zu viel. Diane vergeudete keine Zeit mehr, holte ihre Tochter ab und ging ohne Zeitung nach Hause. Ihre geheimen Erwartungen schmälerte das genauso wenig wie die Hoffnung oder die Panik. Ihr Leben konnte sich jeden Tag auf einen Schlag verändern. Mit einem Brief – oder mit einem Tritt. Zum Guten wie zum Schlechten.

Win war fort. Diane ahnte nichts von den näheren Umständen. Er hatte ihr geschworen, innerhalb einer unbestimmten Zeit zurückzukehren: „Koste es, was es wolle.“ Sie wusste selbst, wie viele Strohwitwen sich einredeten, der Liebste habe ihnen die Wahrheit gesagt. Sein Blick allerdings hatte Bände gesprochen. Sie hoffte, nein, zweifelte nicht einen Moment daran, dass er alles tat, um zu ihr und ihrer Tochter heimzukehren. Er liebte sie.

Welch Ironie des Schicksals wäre es, wenn er in einem Sack nach Stonesfield zurückkäme? Ein Soldat aus dem Niemandsland, der dem Wüten des letzten Krieges von Panzerschock zu Gasangriffen entronnen war. Der seinen Opfern in die Augen gesehen hatte, bevor diese ihren letzten Weg beschritten. Und Win sah sie noch heute vor sich – all seine Opfer. Acht hatte er gezählt.

Krieg war Wahnsinn. Er stahl sich in die Köpfe der Soldaten und beraubte sie ihrer Unschuld, ein unwiderruflicher Verlust. Win hatte nachts im Schlaf manchmal so laut geschrien, dass seine Frau hochschreckte. Alpträume von einem Pesthauch, Nägeln gleich Rasiermessern, einer Operation ohne Betäubung. Am markantesten jedoch war das Zittern. Er zitterte nicht – nein, er selbst blieb ruhig: Er packte sie, nicht liebevoll, sondern als sei sie dem Tode nah. Seine Augen waren dabei weit geöffnet. Wie viel von dem, was um ihn herum vorging, bekam er in dieser Verfassung mit? Wenn Diane eine Weile mit ihm geredet hatte, schlief er ein und sein Zustand besserte sich. Doch was half ihr das im Augenblick? Er war fort und sie allein – das heißt, nicht allein; Tiff leistete ihrer Mutter Gesellschaft. Sie war ein stilles Kind. Half Diane gelegentlich im Alltag, hatte Spaß daran, Dianes Zeitungsstapel zu richten, ihre Spielsachen aufzuräumen oder den Müll rauszubringen. Sie besaß die Augen ihres Vaters. Eine bemerkenswerte Kreativität und Intelligenz sprachen aus ihrem Verstand. Diesen Sommer würde sie sechs werden und sie war sehr artig. Das beruhigte Diane.

Jeder ihrer Tage glich im Grunde dem anderen. Die Zeit besah sich im Spiegel und befand sich, ohne Interesse zu zeigen, für hässlich. Geduld blieb Dianes Tugend, stille Zufriedenheit ihr Notbehelf. Was an der einsamen Mutter fraß, war die Unwägbarkeit ihrer Situation. Sie hatte das Gefühl, dass irgendein Detail ihrer Aufmerksamkeit entgehen könnte. Sie bangte, sie harrte in einer Welt aus, deren falsche Hoffnung ihr den Mund verbot. Diane wollte allen Frust herauslassen, wollte schreien, wollte ihren Ex-Mann Dwight packen und schütteln, wie Winthrop sie für das geschüttelt hatte, was er durchstehen musste.

Dwight hatte sie vor vielen Jahren ziehen lassen. Dianes Fehler war gewesen, anzunehmen, dies sei aus Vernunft geschehen – aus Vernunft und gutem Willen. Sie hatte als geschiedene Frau den Verlust ihres gesellschaftlichen Ansehens mit Würde getragen. Schlimmer jedoch war, dass Dwights Fehler sie nie wieder verließen. Er hatte hinter ihrem Rücken mit einem namenlosen Tyrannen paktiert und Win beglich die Schuld nun an seiner statt. Jener kriminelle Unbekannte beherrschte Dianes neugegründete Familie aus dem Verborgenen heraus. Eine Figur im Schatten, die seine Schergen und Herumtreiber an Strippen dirigierte. Ein Pragmatiker ohne Gefühlsregung, der Konkurrenz hasste. Ein Gesicht ohne Konturen. Auch ihn hasste sie. Er war der erste Mensch auf Erden, den sie in der Hölle wissen wollte. Jesus Christus, Amen.

Seine einzige Konkurrenz um die kleinstädtische Vormachtstellung bildete der Chirurg und Großgrundbesitzer Hugh Trayton. Und von ihm wusste Diane sicher, dass die Hölle auf ihn wartete – ganz gleich wie viele Hochzeiten er seinen Mitbürgern finanzierte. Trayton lebte seit einigen Jahren in Stonesfield und bezog eine Praxis im Zentrum der Stadt. Er hatte sich die allgemeine Ehrfurcht mittels gönnerhafter Investitionen und Spenden gesichert: Renovierungsarbeiten an der kleinen Kirche am Hügel und der im Süden sowie den Bildungseinrichtungen, aber auch die Errichtung von Naturschutzgebieten und das jährliche Stadtfest waren einige Beispiele für seine Generosität. Die Achtung der Stadt mochte ihm sicher sein, aber Diane ließ sich nicht täuschen. Trayton kaufte sich nur in das beschauliche Leben Stonesfields ein. Vereinzelte Gerüchte besagten auch, seine Finger steckten in jeder Übeltat, die einem Menschen möglich und dem Geld zuträglich schien. Bisher war das Städtchen von Katastrophen weitgehend verschont geblieben, die geplatzte Hochzeit hingegen ließ Übles erahnen.

Stonesfield hatte wenig Interessantes zu bieten. Die Steinbrüche am Südhügel beherbergten Mären jeder Natur, seitdem sie Halligan und seiner Bande vor vielen Jahren als Unterschlupf und Lagerraum dienten. Die Stadt besaß eine Gemeindeschule, eine kleine Universität mit angeschlossener Zeitungsredaktion namens Northway Herald, einen Marktplatz und ein großes Sägewerk. Die Forstwirtschaft stellte neben der Pferdezucht Stonesfields Haupteinnahmequelle dar. Einige Touristenhütten weilten am nahegelegenen See. Die Jäger erreichten die Kleinstadt pünktlich zur Jagdsaison. Ansonsten war Stonesfield das Paradebeispiel eines beschaulichen, amerikanischen Städtchens. Der Wettstreit zwischen ihrem namenlosen Tyrannen und Trayton spielte sich hinter dem Idyll ab.

Diane fürchtete, ihr Mann sei endgültig zwischen die Fronten gedrängt worden.

***

Simon Fresker, der die Hochzeit nicht hatte besuchen können, war er doch indisponiert, spürte Märzluft um ihn herum wehen. Die Brise streifte durch seinen Gefängnisoverall und verursachte dort Gänsehaut, wo Eisenketten auf Haut scheuerten. Er wusste zwar nichts von der Hochzeit, war aber in Wahrheit längst Teil der Ereignisse in Stonesfield. Der Sträfling sog die Luft ein wie eine Droge, die diesen ganzen Unsinn erträglich machte, und fuhr sich mit der Hand durch das fuchsrote Haar. Er grinste trotz der Kälte, trotz des Morgendunstes, trotz der verkniffenen Fratze des Wärters, während er von der Ladefläche des Gefangenentransporters stieg, und beschaute sich die Landschaft. Er pfiff. Ein Hase spitzte die Löffel. „Ein Wald voller Bäume, Täler und Wiesen. Wer von euch Jungs will mir den Tag vermiesen?“

„Maul halten und anfangen!“ Cole Keaton alias Oberst Miesepeter stieß ihm in die Rippen, sodass er beinahe zurück in den Wagen getaumelt wäre. Die anderen Häftlinge federten den Rückstoß ab und murrten. Der Hase hoppelte zurück ins Unterholz.

Fresker schnarrte: „Obacht, Meister! Sie verknittern den Stoff!“ und fing sich dafür sofort einen wohlverdienten Schlag ein. Fresker erhob sich aus dem Unterholz. Der Wald klebte an ihm, Pflanzenkunde, nass, feucht und belebend. Ein guter Tag zur körperlichen Ertüchtigung.

Miesepeter hob den schwulstigen Finger und fuhr fort: „Die Ketten an deinen Händen und Füßen, Fresker, sind das Beste, was dir passieren konnte. Auf offener Straße hätte ich dich zu Klump getreten wie ein Stück –“

„Ich schätze Ihre Gegenwart ebenfalls, Sir. Danke und guten Tag.“ Er verbeugte sich und wusste um das luchsartige Leuchten, welches seinem Gegenüber in die Augen trat. Cole schätzte eine Partie 'Hearts' wie kein anderer, er liebte Spaziergänge im Sonnenuntergang und – das war am wichtigsten – er hatte ein halbes Dutzend Anzeigen wegen schwerwiegender Körperverletzung am Hals. Seine Muskeln sprachen eine eindeutigere Sprache, als er sie je hätte artikulieren können, und so nutzte er, womit ihn der Herrgott gesegnet hatte. Man setzte die Vorgesetzten über seine Aggressionsprobleme in Kenntnis. Bitte – danke.

Auf der Schulter des Aufsehers lag eine breite Hand, als Fresker hinaufschielte. „Lass ihn schuften. Dann wird ihm der Spaß schon vergehen.“

Fresker nahm – ein wenig enttäuscht – die ihm hingehaltene Axt entgegen und wurde angewiesen, alles Holz zu teilen, mundgerecht, „damit wir dir notfalls ein, zwei Hölzer durch den Arsch in das Maul schieben können, um unsere Ruhe zu bekommen.“

So begann die Plackerei aufs Neue und war an diesem Märztag atemberaubend. Freskers Muskeln spannten sich bei jedem Schwung und Schlag wie Telefondrähte. Er war schlank und groß gewachsen. Seine Statur täuschte über die Kraft hinweg, die in ihm steckte. Fresker langte unbeeindruckt vom Plärren und Seufzen der anderen Sträflinge voll zu. Das Gesicht lief rot an. Diese Strafkolonie war sein Dealer, die Luft seine Droge und er, oh ja, er war ein verdammter Junkie. Verrückter als eine Scheißhausratte. Flink. Unberechenbar. „Ein Waldmensch. Ein Waldkind. Ein Waldmann“, summte er und drosch auf die Äste ein. Er lauschte dem Zwitschern der Vögel. Dieses Zwitschern versüßte jede Monotonie. Fresker stimmte seine Schläge in ihr Lied ein und hackte und hackte. Die Schönheit gab der Plackerei den Reiz; die Plackerei aber nahm der Schönheit ihren Reiz. Es war ein Geben und ein Nehmen. Er blies weiße Wölkchen in den Morgen und vertiefte sich in seine Aufgabe. Sie machte ihm Freude. Er hatte keinen Durst, wenn es zu trinken gab, trank er nicht. Eine abrupte Bewegung mochte die Vögel, seine Zuschauer, aufschrecken. So ging es weiter, hoch und runter, unbezahlter Henker toter Zweige, weh den Toten, Tod den Lebenden! Freskers Ausdruck ergrimmte.

Irgendwann zur Mittagsstunde stieß jemand zu ihm, sodass er innehielt, die Axt im Anschlag am nächsten hölzernen Hals. Ein unrasierter Durchschnittstyp mit runder Brille stand vor ihm, leicht gebeugt von all der Arbeit, nicht dem Alter. Ein Zucken kringelte sich dem Kerl durch die linke Gesichtshälfte, welches wohl ein Lächeln darstellen sollte. Der Mann sagte: „Cole hat mich rübergeschickt. Wir sollen –“ Fresker legte einen Finger auf den Mund.

Der Neue fragte: „Was -?“

„Pssst.“

Die Miene des anderen verfinsterte sich. „Was ist denn nur lo-?“

Fresker lächelte. „Ich mag es nicht, wenn du redest.“ Der Neuankömmling runzelte die Stirn. Danach packte er einen Ast, um ihn vom Stamm zu spalten. Seine kreisrunde Brille verrutschte, er setzte sie auf ihren Platz zurück und erhöhte sein Arbeitstempo. Sie waren zu zweit und rackerten sich ab, während die Vögel weiterhin ihr Liedchen pfiffen. Die Häftlinge krachten mit den Äxten ihr eigenes Lied. Das Schweigen verharrte ungetrübt, kristallklar. Es war vollkommen, abgesehen vom Raunen der anderen Gefangenen. Und vielleicht dem Rauschen der Bäume. Und ja auch den Vögelchen. Fresker blickte hoch. Der Schweiß stand dem Neueingetroffenen auf der Stirn wie Quellwasser, ein aufgedrehter Hahn, ah, Fresker sah sich als Bub adrett gekleidet auf dem alten Hof stehen, damals, und das Krähen des Hahns schrillte ihm in den Ohren. Krakeelend war er dem Tier hinterhergerannt, hakenschlagend, hatte mit aller Mühe versucht, das Federvieh in den Stall zu treten, nein, zur Sonne! Was könnte er seinem Vater dann erzählen? Was könnte er prahlen? Würde es nur Hühner regnen! Hallelujah, jedem Mann sein Federvieh!

Mondbrille fragte: „Alles … in Ordnung?“

„Es ist einfach großartig, Gesellschaft zu haben“, sagte Fresker und stellte die Axt beiseite, um den Blasen an den Fingern ihre wohlverdiente Pause zu gönnen. „Wirklich schön. Mein Name ist Simon Fresker.“ Er streckte Mondbrille die Hand hin und bemerkte, dass diese sich blaurot färbte. Symptome seiner Droge.

„Winthrop Allison“, seufzte der andere außer Atem. Offensichtlich hatte die Stille Allison zugesetzt – und die Plackerei natürlich. Der Tag war jung, die Axt scharf und das Holz noch üppig.

„Winnie!“, krähte Fresker. „Fantastisch! Ich schätze, wir sitzen im gleichen Boot, hm?“ Er zwinkerte und schulterte seine Axt.

„So sieht es aus.“ Allison wandte sich seinerseits dem Geäst zu. Der Preis fürs Quasseln war, sein Soll zu erfüllen. Dann, nur dann. Zwei Männer und ein Job. Der Wald türmte sich zu ihren Füßen. Fresker stellte sich vor, er könne den gesamten Wald abholzen, sobald er diesen Haufen beendet hatte. Das Knarzen und Knarren umfallender Bäume gäbe eine ebenbürtige Entsprechung des Vogelgesangs ab. Er stellte sich vor, sie fielen, die Bäume, in ächzenden Scharen, in Zeitlupe, in seinem Kopf, und all die Tierchen, die kleinen Racker, Frettchen und Igel, Füchse und Hasen, Dachse und Mäuse würden aus ihrem Versteck gescheucht wie Kriegsflüchtlinge. Lauft! Lauft um euer Leben!

„Warst du im Großen Krieg, Winnie?“

„Jepp. Front.“

Fresker pfiff. „Hätte ich dir nicht zugetraut.“

„Eine schmutzige Welt in den Schützengräben, ich weiß. Aber wenn man etwas hat, wofür es sich zu leben lohnt …“

„Du meinst: Mädchen und Buben?“

„Damals nicht. Aber mittlerweile. Eine Tochter.“ Allison stöhnte und die Axt glitt mit dem nächsten Hieb durch den Ast. „Sie und meine Frau bedeuten mir alles. Ich sage alles nicht unbedacht. Kannst du das verstehen?“ Allison schaute zu ihm herüber und wirkte todernst.

Fresker zuckte mit den Schultern und setzte seine Arbeit fort. „Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe keine feste Mätresse. Nichtmals einen sabbernden Köter, der mir zuhause schwanzwedelnd zu Füßen liegt, sobald ich aus diesem Drecksloch raus bin. Nur die Alten.“ Er kniff seine Augen zusammen. „Was ist das hier bloß für ein Mist! Trockenes Brot? Abgestandenes Wasser? Nach alledem sind wir doch Menschen, richtig? Sind wir das nicht, Winnie?“

„Ich weiß nicht so recht … Ich …“

„Komm mir jetzt nicht mit der Ich-habe-Dinge-gesehen-Masche, Mann! Lass es dir durch den Kopf gehen: diese Ketten? Zaumzeug. Die Arschlöcher da drüben? Unsere Reiter. Ich will von keinem fetten Homo geritten werden, Winnie, ich will raus! Und das sofort!“

Irgendwie sprang etwas von seiner Energie auf Allison über. Dieser packte die Axt fester und schmunzelte. „Du klingst wie ein wütendes Kind. Du willst, du willst. 'Lass dich nicht einschläfern, sondern steh auf', hat mein General immer gesagt. Die Krauts sind auch Menschen. Menschen, die bluten, wenn man sie trifft. Und triffst du richtig, wirst du leben. Leben war meine Metapher für die Heimkehr. Ich hab's mir versaut, weil ich gerannt bin.“

Fresker wackelte mit dem Finger, um seinen Punkt zu unterstreichen. „Weil du dich hast schnappen lassen.“

Allison lachte. „Was spielt das für eine Rolle?“

„Was das für eine Rolle spielt?“ Fresker pausierte und musterte den neuen Gefährten mit einem Grinsen. „Nächstes Mal wirst du dich nicht schnappen lassen. Nächstes Mal werde ich dabei sein.“

Allison erwiderte das Grinsen und schlug die Axt ins Holz. „Deal?“

„Deal.“

Sie lachten wie zwei unartige Kinder.

***

Diane stand am Herd und kochte. Ihre Gedanken schweiften ab. Schönes Wetter war in Aussicht. Aber das ermunterte sie heutzutage kaum noch. Sie hatte alles Nötige eingekauft, würde nach dem Essen ihre Mutter im Heim besuchen. Darin bestand ihre Pflicht als Tochter und als gute Christin. Doch die Besuche fielen ihr im Laufe der Jahre schwerer und schwerer. Die guten Phasen wurden seltener, die schlechten länger. Ihre Mutter Linda Gutraud erinnerte sich beizeiten nicht einmal mehr an ihr Enkelkind. Sie vergaß nie die Reihe amerikanischer Präsidenten oder Stonesfields ehemalige Sheriffs und Bürgermeister: Tiffs Stimme war hingegen zu leise. Diane wusste, dass ihre Tochter eines Tages von niemandem vergessen werden würde. Sie wusste es ebenso, wie sie sich sicher war, dass ihr Mann bald zurückkommen würde.

„Mommy?“ Diane hörte das Schnurren einer Katze. Sie lächelte und legte den Deckel auf den Topf. Er schepperte. Das Wasser kochte wie verrückt. Der Dampf beschlug die Fenster. Am Herd war die Wärme am größten. Tiff stand hinter ihr mit einer braunen Katze in den Armen, deren Pfoten wild in der Luft ruderten.

Diane griff ein, ehe das Tier ihre Tochter kratzen konnte. Sie setzte die Katze neben sich auf den Boden und blickte in deren grüngelbe Augen. „Ja wo kommst du denn her?“

„Ich will sie behalten. Möchte.“ Tiffs Blick sank zu Boden und mit ihm ihre kleinen Zöpfe. Die Katze schnurrte wie ein Motor und schmiegte ihren Kopf gegen das Knie des Mädchens. Diane streichelte das Köpfchen des Tieres. Die Katze erwiderte den Druck mit mehreren Stößen. „Bitte bitte bitte.“

„Schatz …“ Sie hob das Kinn der Kleinen. „Du darfst sie behalten. Ich habe Milch übrig und ein bisschen Fleisch und …“ Das Strahlen in Tiffanys Gesicht blieb unbezahlbar, sie quiekte vergnügt und schlang die Arme um ihren neuen Gefährten. Diane dachte schon, im nächsten Moment tanze sie mit dem Fellknäuel. Es sollte sich als der glücklichste Moment des Tages herausstellen. „Passt du auch gut auf sie auf?“

„Ja, Mommy, das werd ich! Versprochen!“

„Sie braucht noch einen Namen.“ Diane erhob sich und nahm für das Kätzchen ein Stück Fleisch vom Schneidebrett. „Weißt du schon, wie sie heißt?“

Da rief Tiff mit einem zarten Lachen, aber so laut, dass sie deutlich zu hören war: „Ihr Name ist Molly.“

***

„Ein Aufstand?“, flüsterte Allison. Der Mittag wich langsam dem Nachmittag. „Denkst du, das wird funktionieren? Sollten wir nicht vorher – ich weiß nicht – einen Plan haben?“

„Es hat Zeit. Ein wenig. Wir brauchen die Gunst des Augenblicks und den Mumm. Glaub mir, beides ergibt sich von selbst.“ Fresker ging die Puste aus. Die Sonne strahlte durch das Laubdach auf die Lichtung. Mit trotz der frühen Jahreszeit erhitzten Gemütern, fiebrig, wägend, wagend. „Und überhaupt: Was hast du für Zweifel? Tot sein wäre besser, als für Uncle Sam Holz zu hacken. Und Holz zu hacken -“

„… ist besser als im Schützengraben zu verbluten“, knurrte Allison und fegte sich eine Fliege aus dem Gesicht.

Freskers Hand bildete eine Pistole, Bingo!, dann schlug er weiter auf das Holz ein. „Exakt, Winnie. So gesehen bist du befördert worden.“

„Auf eine krude Art und Weise macht das sogar Sinn, finde ich.“ Allisons Konzentration widmete sich einem besonders dicken Ast, den er mit fünf gezielten Schlägen amputierte. Die gelben Pilzkolonien hatten das Holz überwuchert und zersetzt. Er hielt inne und schob sich die drahtige Brille hoch. „Trotzdem setze ich nicht alles aufs Spiel, nur weil ich eine Möglichkeit zur Flucht erahne.“

„Keiner verlangt von dir, von einem Moment auf den anderen zu spurten. Es braucht Vorbereitungen, klar. Vorbereitungen und Glück.“

„Und einen dritten Mann.“

„Einen dritten Mann?“

Fresker starrte zu seinem Gefährten hinüber und arbeitete weiter, als eine der Wachen nähertrat. Es war Cole. „Schön, dass ihr euch vertragt, Mädels. Sollen wir euch ein wenig Tee bringen? Gebäck? Vielleicht ein Stück Kirschkuchen? Na wär das nicht was?“

„Für mich bitte mit Sahne.“ Fresker schaute nicht auf.

Cole packte ihn am Overall und spuckte in seinen Nacken. „Sonst noch einen Wunsch, Arschloch?“

Allison machte sich bereit, in Aktion zu treten. Sein Herz polterte. Wenn sich dieser Zeitpunkt nicht eignete, welcher dann? Sobald Simon Fresker und Cole sich prügelten, würde er zuschlagen. Er war sicher, Fresker hatte das mit seiner Provokation beabsichtigt. Er fasste das Beil fester und wartete. Aber nichts dergleichen geschah, die Anspannung löste sich. Fresker hieb weiter auf das Holz ein. Cole hatte nichts mehr zu sagen und kehrte zu seinen Kollegen zurück, damit er von seinem letzten Streich berichten konnte. Und auf einmal ereignete sich eine Verkettung unglücklicher Umstände.

Fresker drosch mit einem Kreischen, das sich Allison sämtliche Härchen aufstellte, seine Axt ins Holz und sprang zur Seite, um einen neugierigen Hasen mit den Stiefeln wegzukicken. Allison konnte sich im ersten Moment nicht von der absurden Vorstellung lösen, dass das Folgende allein aufgrund dieses einen Gewaltaktes geschah. Später sollte ihm dämmern, dass dieser im Gegenteil sogar Schlimmeres verhindert hatte. Weit entfernt von ihnen hallte ein Knall, der Freskers Arm nach hinten riss und die Ketten an seinen Gelenken rasseln ließ. Der stand da und staunte nicht schlecht über seine Hand, die sich anfühlte, als hätte er sich mit einem kräftigen Handschlag übernommen. Der junge Mann hielt seine Rechte in den Himmel wie ein Ornithologe, der durch sein Fernrohr blickt, und heulte auf: durch das Loch in seiner Handfläche fielen Sonnenstrahlen auf sein nun blutleeres Antlitz.

Derweil gellten Mord und Totschlag durch den Wald. Die anderen Sträflinge nutzten die Gunst des Augenblicks, um sich ihre Freiheit zu erkämpfen. Allison schmiss sich zu Boden. Das Gewehr des Jägers blitzte in ihre Richtung. Der Kriegsveteran zog Fresker an der Schulter mit in Deckung. Gemeinsam rutschten sie näher an einen umgestürzten Baum. Zwei Häftlinge erdrosselten hundert Meter entfernt einen der Wärter mit ihren Ketten. Ein anderer entwendete eine Schrotflinte. Das frisch vermählte Duo von Mann und Waffe türmte in die Flitterwochen. Schüsse explodierten. Schreie hallten. Echos vergingen. Der Rausch ungezügelter Gewalt erfasste selbst die Friedfertigsten unter ihnen. Ein Blutfest schwang sich von Pulk zu Pulk.

Allisons Blick fiel auf Freskers Hand, in der Laubsplitter und Ästchen klebten. Er bemerkte, dass der Verwundete wimmerte: „Aus dem Wald. Der Schütze ist dort. Er kommt vermutlich näher. Komm. Komm. Wir brauchen die Schlüssel. Schnell. Er hat es auf mich abgesehen. Bitte, Winnie, jetzt.“

„Was ist mit dem Gefangenentransporter?“

Ein Wärter pumpte nahe des Wagens eine Ladung Schrot in einen fetten Häftling. Das war ihm Antwort genug. Allisons Herz überschlug sich. Ein verdammtes Kriegsgebiet und sie mittendrin. So hatte es nicht laufen sollen. „Gut, ja, ich hole den Schlüssel.“

„Lass mich nicht -…!“

Allison kroch zwischen vereinzelten Bäumen und Sträuchern umher. Er spürte den Blick des Schützen zwischen seinen Schulterblättern, er schnaufte. Jemand sprang ihn von der Seite an und rollte sich auf ihn. Die Fratze versuchte zu reden, und ein Schwall schwarzen Blutes prasselte auf ihn hernieder. Allison wirbelte den Kerl mit beiden Händen beiseite, soweit seine Fesseln es erlaubten. Ihm fiel zu spät ein, dass er seine Axt liegengelassen hatte. Er näherte sich einem Gewühl aus Leibern. Gefangene und Wärter waren nicht länger voneinander zu unterscheiden. Manche flohen, ohne sich um die Ketten zu kümmern, und stolperten weiter hinten durchs Unterholz. Sie kamen mit dem Leben davon.

Cole prügelte sich im Schutze eines Gebüschs um seine Flinte. Ein Häftling wollte sie ihm entreißen. Der Aufseher entlud den Lauf in den erfolglosen Angreifer.

Allison kam der Weg wie eine Ewigkeit vor. Er knickte um. Cole wandte sich Allison zu und lud nach. Sie waren allein. Das Getümmel ging dutzende Meter von ihnen entfernt weiter. Die Büsche trennten sie vom Rest der Welt. Kaum ein Häftling hatte eine Chance, der Aufstand entwickelte sich zur Katastrophe. Einer kreischte unentwegt: „DER KAMPF GEHT WEEEEEITER! DER KAMPF GEHT WEEEEEITER!“

Cole war von der Rangelei unversehrt geblieben. Er wischte sich über den Mund und brüllte: „Aufstehen!“

Allison rappelte sich hoch.

„Runter mit dir!“

Allison fiel auf die Knie.

„Und jetzt bell wie ein Hund.“

„Was?“

„Bell wie der Scheißköter, der du bist!“ Adern traten an Coles Schläfen hervor. Die Nasenlöcher bebten. Der Kiefer mahlte.

Allison begriff in diesem Augenblick, begriff vieles, und machte sich bereit. Er presste die Augen zu. Die Schrotflinte donnerte, und ein Körper schlug auf den Waldboden. Allison fühlte, wie die Kugeln seine Haare streiften und über ihn hinwegflogen. Die Brille blieb an ihrem Platz.

„Steh auf!“ Das war nicht Coles Stimme.

Allison öffnete die Augen. „Sperber?“

„Keine Zeit!“ Metallisches Klicken und der kleine Mann stieg über den toten Aufseher zu ihm und warf den gesplitterten Ast beiseite, an dem frisches Blut klebte. Eine scheußliche Delle zierte Coles Hinterkopf. Sperber schmiss seine Ketten ins Unterholz und überreichte Allison den Schlüssel. Dieser konnte kaum die Arme heben. Der Schlüssel glitt dennoch ins Loch. Sperber raunte: „Und jetzt weg hier!“

„Warte. Wir können nicht ohne -“

„Gottverdammt was denn?!“

Allison spurtete ohne ein weiteres Wort den Weg zurück. Sperber folgte ihm nach. Es waren kaum hundert Meter. Die Beine bebten bei jedem Schritt. Das Adrenalin hielt ihn aufrecht. Fresker hatte sich währenddessen an die Äste gelehnt, die Hand mit seinem zerrissenen Gefängnisoverall umwickelt. Er hyperventilierte. Seine Pupillen schrumpften zu Stecknadelgröße zusammen und fixierten Allison. Er musste sich auf die Zunge oder die Lippen gebissen haben. Blut lief sein Kinn hinab. Er sah aus wie ein angeschossenes Tier.

„Jeden. Augen. Blick.“ Freskers Augen rollten zu Allisons Händen. Dieser löste ihm seine Fesseln. „Er. Ist. Nah.“ Sperber und Allison hievten ihn auf die Beine und rannten. Alle drei rannten. Die Schreie der unglücklicheren Häftlinge verklangen im Wald.

Sie liefen geduckt, aus Angst vor Verfolgern. Die Lungen brannten, die Glieder schmerzten, die Kräfte schwanden. Irgendwann brach Fresker zusammen. Sperber und Allison schleiften ihn in eine nahegelegene Kuhle und verharrten. Sie blieben dort einige Zeit. Die Vögel sangen weit über ihnen unbeeindruckt, entrückt und frivol ihr Lied. Sie flogen in höheren Sphären.

Allison inspizierte die durchschossene Hand. Das Einschussloch war münzgroß und fransig. Die Fetzen des Overalls saugten sich mit Blut voll, sodass sie abzufallen drohten. Tränen schnitten durch die Schmutzschicht, die Freskers Gesicht bedeckte. Allison positionierte die Hand zurück in die Obhut der verbliebenen Linken.

Der Kriegsveteran grollte: „Verfluchte Scheiße. Mist!“ Fresker schaute zu ihm empor, der Blick einer matten Scheibe, und schwieg. „SCHEIßE!“ Allison hieb gegen den Waldboden.

„Ein Arzt“, erwiderte Sperber und wischte sich die Hände an den gestreiften Hosenbeinen ab. „Seine einzige Chance.“

Fresker erwiderte: „He!“, als sei er geohrfeigt worden. Die Augen leuchteten. „Das ist nicht dein Ernst! Das kann nicht dein Ernst sein!“

„Still!“, unterbrach Sperber ihn und hob den Finger. „Womöglich sind wir nicht allein.“

„… Mir egal! Mir scheißegal!“ Fresker lachte. „Was macht es schon aus? Ich habe Probleme, ernste Schwierigkeiten; meine Hand ist ein Bombenkrater! Zerfetzt wie Hackfleisch! Ein kaputtes Desaster! Scheiße, Mann, für dich und dein Völkchen sind Stigmata vielleicht dem Modegeist entsprechend, aber uns einfachen Leute tun sie scheiß weh!“

Fresker besaß die Fähigkeit, den wundesten Punkt eines Menschen zu treffen, und das gelang ihm meist hervorragend. Sperber erhob sich und Fresker, der ihn deutlich überragte, ebenfalls. Sie traten voreinander und schossen Blicke wie Projektile auf die jeweilige Gestalt des anderen. Sperber war niemand, der sich alles gefallen ließ. „Rumzuheulen macht deine Hand auch nicht wieder heile! Selbst ein Wunder wird da nicht viel tun. Ich bin kein Arzt, aber wie ich das sehe, wirst du verbluten wie das unreine Schwein, das du bist.“ Bei diesen Worten regte sich kein Muskel in Sperbers Gesicht. Allison wusste aus Erfahrung, dass dieser sich auf einen Angriff vorbereitete. Die Sehnen im Nacken spannten sich, die Fingerknöchel wurden bleich.