Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: adeo

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

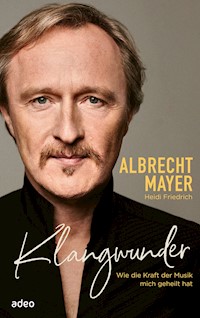

Wenn man ihn heute auf den internationalen Bühnen erlebt und seinen himmlischen Klängen lauscht, kann man es nicht glauben: Albrecht Mayer, der weltbekannte Oboist, der heute mit seinem "Schicksalsinstrument" das Publikum verzaubert, war einst ein stotternder, eigenwilliger Junge, von dem niemand ahnte, welches Potenzial in ihm schlummert. In seiner Autobiografie berichtet Albrecht Mayer vom steilen Aufstieg des unsicheren Kindes hinein in den Olymp der Musikwelt. Sehr persönlich berichtet er von Hürden und Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, von Auftritten mit den bekanntesten Musikern in den größten Konzertsälen der Welt. Aber eines hat er trotz all des Erfolges nie vergessen: Das Stigma des Stotterns und das Glück, trotz Beeinträchtigung seinen Platz in der Welt gefunden zu haben. Die zutiefst berührende Biografie eines Mannes, der die heilsame Kraft der Musik erlebt hat und heute mit großer Strahlkraft verkörpert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meinen Vater

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

1 Ein stotterndes Enfant terrible

2 Schlüsselmomente

3 Weichensteller

4 Unter Druck– verrückt oder nur anders?

5 Abstürze aus dem Olymp

6 Überdruck – wenn der Erfolg zu Kopf steigt

7 Der Gesang der Oboe

8 Durch Bach zu Gott

9 Der Kampf gegen die Scham

10 Ein Adrenalin–Junkie auf Entzug

11 Auch nur ein Mensch …

Danksagungen

Bildteil

Für Albrecht von Ihr Fan No.1 Zubin Mehta

!------------]Vorwort

Seit über 30 Jahren habe ich die große Freude, mit Albrecht Mayer in zahlreichen Konzerten zu musizieren. Dass dieser beseelte Musiker nun einen so tiefen Blick auf seine persönliche Geschichte und seinen Weg zulässt, so tief in Höhen und Tiefen eines besonders reichen Musikerlebens blicken lässt, ist außergewöhnlich und wird sicher viele Fans beglücken und viele junge Musiker inspirieren.

Albrecht Mayer repräsentiert die beste europäische Oboenschule, und ich bin sicher, dass künftige Generationen von Oboisten sich auf ihn berufen und seine Ideen weiterleben werden.

Mir bleibt, ihm Respekt für dieses Abenteuer zu zollen und mich auf unser nächstes Wiedersehen und -hören zu freuen, denn im Zentrum dieses Buches steht mit Worten Unfassbares: Albrecht Mayers einzigartige Kunst.

In tiefer Verbundenheit und Bewunderung

Zubin Mehta

!------1------]Ein stotterndes Enfant terrible

Die Versuchung war einfach zu groß. Ich musste sie berühren. Streicheln. Liebkosen. Sie war so wunderschön. Noch nie hatte ich so etwas Wundervolles gesehen. Ich war magisch von ihr angezogen. Aber ich wusste doch, dass es verboten war. Nein, ich durfte es nicht tun, nicht meine Hand nach ihr ausstrecken, sie nicht halten und sanft an mich drücken. Deshalb näherte ich mich ihr ganz langsam, fast auf Zehenspitzen. Damit mich niemand hörte. Ich sah mich immer wieder um, als ich durch das Haus schlich. Immer wieder blieb ich stehen und zögerte. Nur noch ein paar Schritte … Alles war ganz still.

Ich wollte mir einen Moment der Nähe mit ihr stehlen, einen ganz nahen Blick wagen, sie einmal allein für mich haben, die „weiße Göttin“. So wurde sie ehrfurchtsvoll genannt. Ich war nur noch einen Schritt von ihr entfernt, konnte ihre ebenmäßigen Konturen bereits gut erkennen. Doch nur ansehen genügte mir einfach nicht. Es musste mehr sein. Ich nahm die kostbare antike weiße Meerschaum-Pfeife mit dem kleinen geschnitzten Pferd und Reiter behutsam vom Kaminsims.

Unser Wohnzimmer verwandelte sich zum Tempel. Ich wähnte mich gerade im großen Glück, ihre delikaten Züge bestaunen zu dürfen und ihre Geschmeidigkeit zu spüren. Da passierte es. Mein Vater betrat genau in diesem Moment meiner größten Glückseligkeit den Raum. Er hatte mich ertappt.

Sein lautes, herrisches „Was habe ich Dir gesagt?! Du sollst sie nicht anfassen!“, mit dem er mich urplötzlich anschrie, erschreckte mich derart, dass ich die Skulptur fallen ließ. Zu groß war der Schreck.

Nun lagen Pferd und Reiter zerbrochen am Boden. Der rote Perserteppich übersät mit weißen Scherben. Die überirdische Schönheit dahin. Vor Schreck erstarrte ich, mein Blick gebannt auf das rot angelaufene Gesicht meines erzürnten Vaters. Ich wusste blitzartig, was mir drohte.

Tatsächlich geriet mein Vater innerhalb von Sekunden so sehr in Rage, dass er mir in den darauffolgenden Minuten die schlimmsten Prügel meiner gesamten Kindheit verpasste. Es schallte durch das ganze Haus, als er aus Leibeskräften schrie: „Ich habe Dich gewarnt! Ich wusste, Du würdest es kaputt machen, wenn Du es anfasst!“ Mit einem Bambusstab, einem sogenannten spanischen Rohr, der griffbereit immer auf dem Schrank lag, drosch er derart auf mich ein, dass meine Mutter eingreifen und uns vor Schlimmerem bewahren musste. Er hatte offensichtlich die Kontrolle über sich verloren. Ihr mehrfach mahnendes „Hans!“ brachte ihn irgendwann wieder zur Raison. Unter Schluchzen verzog ich mich, so schnell ich konnte, in mein Zimmer.

¤

Ich muss bei diesem Desaster etwa zehn Jahre alt gewesen sein. Szenen dieser Art waren in meiner frühen Kindheit aber keine Seltenheit. Als Bub hatte ich praktisch immer das Gefühl, alles falsch zu machen und mit meiner Tollpatschigkeit meine Umwelt zu stören – trotz meiner allerbesten Absichten. Hatte ich etwas vor, musste es schieflaufen. Nahm ich etwas in die Hand, würde es in tausend Stücke zerschellen. Ich könne nichts richtig machen, kein Vorhaben würde mir gelingen, davon war ich dann auch irgendwann selbst überzeugt.

„Bösartig“ sei ich nie gewesen, betonte meine Mutter, als ich als Oboist bereits bekannt war, einmal in einer Talkshow. Aber häufig hätte ich „Blödsinn“ angestellt, erzählte sie dem Fernsehjournalisten freimütig. Diesen „Blödsinn“ schien meine Familie von mir als Kind aber auch schon regelrecht erwartet zu haben. Und tatsächlich rutschte ich von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Ich frage mich heute, ob mir vielleicht auch zu wenig zugetraut worden ist. Redeten mir nicht meine Eltern geradezu ein, dass ich ein Schussel sei? Wenn die Umwelt immer wieder bestätigt, dass man sowieso alles kaputt mache, dass einem nichts gelinge, manifestieren sich diese Botschaften doch wie selbstverständlich über die Zeit zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Dem verinnerlichten Programm folgend, ist man bald selbst davon überzeugt, dass es stimmt, was die anderen sagen, und so tut der Autopilot alles, damit es prompt wieder passiert. Erwartungen erfüllt. Rolle eingenommen.

Meine Mutter hatte mich im Fernsehen zudem als ein „seltsames Kind“ bezeichnet. Doch handelte es sich dabei sicher nicht nur um meinen angeborenen Charakter. Nein, „seltsam“ oder scheinbar „schwierig“ zu sein, wurde mir auch anerzogen. Verantwortlich dafür war die vorherrschende Atmosphäre in unserer Familie, bestimmt durch die unerbittliche Autorität meines Vaters. Heute verstehe ich, dass er nur das weitergab, was er selbst als Kind erfahren hatte: eine überaus autoritäre Mutter, die seinem Vater und ihm wiederum das Leben zur Hölle gemacht hatte. Meine Großmutter war ein wahrhafter Hausdrachen.

Die Familie lebte in einfachen Verhältnissen. Der Vater war Lokomotivführer und ließ ihn nach seinem frühen Tod mit einem Menschen alleine zurück, der nicht das geringste Mitgefühl für andere hatte. So gerne hätte mein Vater seine überragenden künstlerischen Talente beruflich ausgelebt. Er ist ein hervorragender Maler und Musiker. Doch wegen seiner überdurchschnittlichen Leistungen in der Schule wurde er von seiner dominanten Mutter dazu gedrängt, Medizin zu studieren. Und auch als Kinderarzt brillierte mein Vater.

Im weißen Kittel war er das absolute Gegenteil vom Privatmann zu Hause. Ganz Bamberg schätzte ihn und seine liebevolle, fürsorgliche Art, mit seinen Patienten umzugehen. Er war stets engagiert und angesehen. Doch die geerbten Aggressionen, sein Jähzorn und die Frustration darüber, dass er nicht das tun durfte, wozu er sich eigentlich berufen sah, nämlich ein Künstlerleben zu führen, brauchten ein Ventil. Ihm zu widersprechen hätte sich damals zu Hause niemand getraut. Man musste sich stattdessen seine Schutzräume einrichten. Und so entwickelte ich schon früh seelische Überlebensmechanismen in meinen Eigenheiten.

Ich war schon manchmal ein seltsames Kind und hatte eine nicht leicht zu durchschauende Persönlichkeit, da gab ich meiner Mutter recht, als sie das öffentlich preisgab. Auf der einen Seite war ich draufgängerisch und suchte die Gefahr, den Grenzgang. Ich schoss mit meinem Fahrrad die Hänge hinunter, egal ob unten eine Straße kreuzte, war abenteuerlustig und voller Energie. Andererseits blieb ich lange Zeiten auch immer wieder gerne ganz alleine, verschloss mich zu Hause in meinem Zimmer. Ich genoss das dann geradezu.

In mir lagen einige Widersprüche. So konnte ich mich zwar gut in den Bamberger Domchor einfügen, ließ aber selten eine Meinung unreflektiert oder unwidersprochen gelten – außer es handelte sich um die meines Vaters natürlich. Andere Autoritäten außer ihm respektierte ich schlichtweg nicht, wenn sie nicht überzeugend genug waren. Bei vielen Lehrern galt ich deshalb als vorlaut.

So wie andere Kinder war ich tatsächlich nicht. Während andere stundenlang mit ihren Kumpels auf der Straße kickten und sich nichts Schöneres vorstellen konnten als im Freien zu toben oder sich gemeinsam in der Nachbarschaft herumzutreiben, wollte ich häufig nur allein sein, denn ich fühlte mich mit mir selbst sehr wohl und brauchte keine Gesellschaft. Gleichzeitig war ich nie ein Außenseiter, sondern hatte Freunde wie alle anderen auch. Während andere Eltern ihre Kinder dazu zwingen mussten, ein Instrument zu üben, machten sich meine Eltern später hingegen Sorgen, ich würde zu viel Zeit mit meiner Oboe verbringen. Immer wieder hieß es, ich sei viel zu wenig an der frischen Luft und zu wenig in Kontakt mit Gleichaltrigen.

So gab es immer wieder extreme Phasen, nie das Mittelmaß. Später, als Heranwachsender, musste ich erst lernen, mich in andere hineinzuversetzen und zu verstehen, wie ich von außen wahrgenommen wurde. Ich musste lernen, mit den Augen der anderen zu sehen, so sehr eigenbrötlerisch war ich lange Zeit gewesen.

Als meine Mutter aller Welt im Fernsehen von den Erinnerungen an ihren etwas sonderlichen Sohn erzählte, war mir das damals gar nicht recht. Ich wollte doch in der Öffentlichkeit nur mit meiner Musik glänzen. Wie immer wollte ich gefallen, bei den anderen Menschen gut ankommen. Zu lange hatte ich mich in meinem Leben unbeliebt und hässlich gefühlt. Auch das ein Stempel meiner Kindheit.

Objektiv gesehen war ich wahrscheinlich weder das eine noch das andere gewesen, sondern eben nur ein etwas seltsames Kind mit Sommersprossen auf der Haut und mit einem runden Kopf. Aber im Spiegel vermisste ich an mir selbst nun mal damals schmerzlich etwas Niedliches und Liebenswertes. Mein Urteil über mein Äußeres fällte ich harsch und unbarmherzig.

Ich sah meinen Bruder Matthias, wie er überall gut ankam, und verglich mich mit ihm. Ich hörte häufig, dass über ihn gesagt wurde: „Ach, ist das aber ein Hübscher und Ruhiger!“ Über mich wurden nie solche Lobeshymnen verlautbar. Also musste ich wohl das Gegenteil von alledem sein. Und er schien immer die Dinge genau so zu machen, wie es die Erwachsenen von ihm erwarteten. Offensichtlich alles Attribute, die diese an Kindern besonders schätzten, denn ihr Ton war dann stets voller Anerkennung.

Matthias war der „Erfinder“, der – technisch begabt, wie er ist – schon früh mit höchster Konzentration alles reparieren konnte: Fahrräder, Mofas, Autos. Ich hatte das Gefühl, er ist tatsächlich das Kind meines Vaters, denn er konnte genau die Dinge gut, die mein Vater bewunderte. Ich hingegen war als Kind leicht abzulenken, fahrig und legte keine besonderen Talente an den Tag – bis die Oboe in mein Leben kam.

Ich sah auch meine lieben Cousinen, mit denen ich in meiner Kindheit viel Zeit verbrachte, entweder in Franken oder zu Besuch bei ihnen in ihrer schwäbischen Heimat. Mit ihnen verstand ich mich prächtig. Auch sie: Wie liebenswert und klug sie waren! Offenbar auch sie das ganze Gegenteil von mir! Und wie viel Aufmerksamkeit sie von der gesamten Familie bekamen! Ich hätte meine Cousine Nettl damals am liebsten geheiratet!

Ich wünschte damals, ich wäre Fantomas, der im Film einfach eine dicke Maske vom Gesicht zieht und dahinter ein ganz anderer ist. Endlich schön sein! Nichts habe ich mir mehr gewünscht. Denn dann, so vermutete ich, wäre die Welt für mich eine ganz andere.

Der Schmach nicht genug, dass ich als Kind den Menschen in meiner Umwelt äußerlich nicht das Wasser reichen konnte. Ich hatte ein noch viel größeres Manko, ein gesellschaftliches K.-o.-Kriterium erster Güte: Ich stotterte.

Ich erinnere mich an eine klassische Szene aus meiner frühen Schulzeit: Mein Mathe-Lehrer in der 5. Klasse auf dem E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg liebte es, auf den Unzulänglichkeiten seiner Schüler herumzuhacken. So nutzte er jede Gelegenheit, auch mich bloßzustellen. Er hatte einfaches Spiel. Selbst die einfachsten Fragen konnte ich oft – aus Angst, weil unter Druck – nicht flüssig beantworten. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Es vergingen gefühlt Stunden, bis ich endlich den Mund aufmachte. Ich konnte es einfach nicht sagen, obwohl ich die Antwort doch wusste.

Mein Lehrer schaute mich erwartungsvoll, fordernd und dann den Kopf schüttelnd an: „Was ist denn los?! Albrecht! Nun antworte doch endlich! Es ist doch so einfach!“ Ich fühlte, wie mein Kopf langsam heiß wurde, ich ballte meine Hände zu Fäusten, spannte meinen ganzen Körper an. Es musste doch gehen. Ja, es war doch so einfach. Aber ich wusste, ich würde es nicht schaffen. Das Wort blieb in meinem Mund hängen.

Natürlich fingen alle Kinder an zu lachen, als sich unser Lehrer wie angewidert abwandte. Ein lautes Prusten schallte durch das Klassenzimmer. Sie hielten sich die Hände vor die Münder. Sie beruhigten sich erst wieder, als unser Lehrer, eher als Teil seiner fast sadistischen Dramaturgie, sie streng ermahnte. Ich versank in Scham. Mit dem Anflug eines selbstzufriedenen Grinsens setzte er den Unterricht einfach fort. Er hatte alle Macht. Kein Wunder zu einer Zeit, wo Kinder noch in der Schule disziplinarisch geschlagen wurden, bis sie unter ihren Bänken lagen.

Die erste öffentliche Erniedrigung prägte sich tief in mein Unterbewusstsein ein. Keines dieser Kinder wollte mir Böses. Aber das Stottern führt in der Gesellschaft nicht wie bei anderen Behinderungen zu Mitleid, sondern es evoziert Lächerlichkeit. Bis heute. Und nicht nur das. Man vermutet bei stotternden Menschen oft gar eine Schwachsinnigkeit. Und so war es auch bei mir.

Ich hatte viele schlechte und gemeine Lehrer, aber es gab auch andere. Schon in der Grundschule hatte ich das Glück, einer Lehrerin zu begegnen, die meine Unruhe nicht als mutwillige Störung interpretierte. Sie hat weit vor ihrer Zeit, weit, bevor eine solche Verhaltensauffälligkeit als Hyperaktivität definiert wurde, erkannt, dass ich schlichtweg unterfordert war. Langeweile war der Grund für das Zappeln. Sie gab mir also Extraaufgaben, die mich forderten und beruhigten. Meine Energie wurde so kanalisiert.

Sie verstand zudem, dass ich wohl eine Hochbegabung haben müsse und ermunterte meine Eltern, mich einem IQ-Test zu unterziehen. Das Ergebnis von 150 war für den testenden Kinderpsychologen so erstaunlich, dass er es nicht glauben konnte. Er musste einen Fehler gemacht haben. Doch der Kontrolltest ergab dasselbe Ergebnis. Es war nun amtlich: Albrecht ist hochbegabt.

Das änderte aber nichts daran, dass ich zutiefst beschämt über mein Stottern war. Und es wurde in den Jahren danach alles nur noch schlimmer. Viele Jahre lang auf dem Gymnasium konnte ich im Unterricht selten flüssig antworten. Ich blieb entweder in der Hälfte des Satzes bei einem bestimmten Wort hängen, oder direkt in einem Wort, sobald ein Konsonant vorkam. Das Muster des Stotterns ist ebenfalls das einer selbsterfüllenden Prophezeiung, denn ein Stotterer ist mit der Zeit darauf konditioniert, eben immer bei bestimmten Worten oder Buchstaben ins Schleudern zu geraten. Ich habe mir mit der Zeit angewöhnt, einfach einige für mich heikle Ausdrücke in der Kommunikation zu vermeiden, um keine Stolpersteine im Satz zu haben.

Ein weiteres Ausweichmanöver, um mein angeknackstes Selbstbewusstsein zu kaschieren, war es, irgendwann aus der Not eine Tugend zu machen und den Klassenclown zu geben. Interessanterweise sind Stotterer in der Regel tatsächlich keine scheuen, schüchternen Menschen. Ganz im Gegenteil, es sind Menschen, die in ihrer Entwicklung sehr schnell sehr weit gekommen sind, die eigentlich gerne reden und es lieben, im Rampenlicht oder zumindest in der Öffentlichkeit zu stehen. Sie sind Macher, Manager, Organisatoren, Darsteller. Das Stottern hat in den allermeisten Fällen keine physischen Ursachen, obgleich es laut neuerer Erkenntnisse eine angeborene Disposition dafür geben könnte. Vielmehr ist es meist das Zeichen für die verletzte Seele eines sensiblen Menschen. Ich bin in meinem Leben vielen solchen Menschen begegnet, die mein Schicksal teilen.

¤

Heute bin ich der Überzeugung, dass nicht nur die väterliche Autorität und das daraus folgende Regime der Angst, sondern auch die Spannungen, die zwischen meinen Eltern jahrelang herrschten, für mein angeknackstes Selbstbewusstsein und mein Stottern verantwortlich waren. Nicht nur einmal waren meine Eltern nahe daran, sich zu trennen. Ich erinnere mich besonders an eine schreckliche Situation. Als ich aus der Schule nach Hause kam, verkündete mir meine Mutter schon im Flur unter Tränen: „Wir lassen uns scheiden und Du kommst ins Internat.“

Ich hatte mir noch nicht einmal die Jacke und die Schuhe ausgezogen, schon war mein Schicksal besiegelt worden. „Ich werde weggesperrt?“, schoss es mir durch den Kopf. Innerhalb von Sekunden schien eine Welt zusammenzubrechen: Ich würde ganz allein sein, mir würde alles weggenommen werden, keiner würde mir helfen.

Meine Verunsicherung führte dazu, dass mein Stottern in der darauffolgenden Zeit noch schlimmer wurde. Lange Zeit wusste ich nicht, was nun tatsächlich geschehen würde. „Über Dir hing immer ein Damoklesschwert“, hat meine Mutter im Nachhinein einmal meine Kindheit treffend zusammengefasst. Auch ihr war klar, welch innerer Zusammenhang bestand. Zu sehr hatte ich die Szenen, in denen meine Eltern sich anschrien, meine Mutter weinte und drohte, verinnerlicht. Den damit verbundenen Stress hatte ich nicht gut genug verarbeiten können. Denn ich war ganz alleine damit. Man redete damals mit niemandem über die Hölle des eigenen Zuhauses. Die anerzogene Scham hielt mich davon ab, mich jemandem anzuvertrauen. Das makellose Bild des harmonischen bürgerlichen Haushalts galt es unter allen Umständen zu wahren. Das war nicht nur bei uns so.

Privilegiert, aber nicht glücklich

Ich hatte keine glückliche Kindheit. Ja, das dachte ich lange Zeit. Und das war auch so. Doch als Erwachsener relativieren sich viele Dinge. Heute bringe ich die Herrschsucht meines Vaters nicht nur in Verbindung mit seiner Persönlichkeit, die durch eigene autoritäre Erfahrungen geprägt war. Sondern ich ordne die Angst und den Schrecken, den er als autoritäres Familienoberhaupt verbreiten konnte, gepaart mit drakonischen Bestrafungen, auch in den Geist der Zeit ein. Damals war es in Deutschland nicht unüblich genau so streng mit Kindern umzugehen. Auch körperliche Züchtigungen waren durchaus üblich. Nichtsdestotrotz hat eine derartige Erziehung tiefe Spuren in den kindlichen Seelen ganzer Generationen hinterlassen. Auch in meiner.

Wenn man selbst Vater wird, kommen Erinnerungen zutage, die die Waagschalen eher ausgleichen. So kann ich mich zwar nicht erinnern, dass mein Vater mich je als Kind zärtlich in den Arm genommen hätte, aber ich bin mir im Nachhinein absolut sicher, dass ich mich voll und ganz auf ihn verlassen konnte. Er wäre im Notfall, wenn ich ihn gebraucht hätte oder wenn ich mit einem Anliegen auf ihn zugekommen wäre, ohne zu zögern für mich da gewesen.

So bin ich mir heute auch bewusst – neben all dem Schmerz, den ich noch immer nachempfinden kann –, in was für einem äußerst privilegierten Umfeld ich aufgewachsen bin. Wer von meinen Freunden hatte damals schon ein eigenes Hallenbad im Haus, oder wessen Eltern fuhren einen schönen Mercedes?! Dabei legten meine Eltern Wert darauf, dass dieser Wohlstand mir nicht zu Kopf steigen konnte. Das rechne ich ihnen heute hoch an. Wir Kinder bekamen sicher nicht mehr Taschengeld als andere Jugendliche, trugen keine besseren Kleider oder fuhren ein teureres Fahrrad als andere. Meine Eltern stammten ursprünglich beide selbst aus einfachen Verhältnissen und wussten sparsam und wohl überlegt mit Geld und ihrem erarbeiteten Wohlstand umzugehen.

¤

Die materiellen Vorzüge meiner Kindheit dahingestellt, war der größte Schatz meiner Kindheit ein ganz anderer: Oma Anni, die einfach alles gutgemacht hat. Die Mutter meiner Mutter war eine üppige, rundliche Frau mit langen Haaren, die immer ordentlich zum Dutt oder mit einem kreisrund um den Kopf gebundenen Zopf frisiert waren. Sie hatte zarte Hände, mit denen sie mir oft stundenlang über die Haare streichelte, wenn ich neben ihr saß. Angelehnt an ihren üppigen Busen hat sie mein Leben jedes Mal zum Guten gewendet. Sie hat mich einfach so genommen, wie ich war.

Obwohl auch meine Mutter mich sehr zärtlich behandelte, war Oma Anni doch etwas anderes. Sie war für mich die Ansprechpartnerin für alle meine emotionalen Zustände und Nöte. Sie hat alles, was mir auf der Seele lag, sofort erkannt, mitgefühlt, mit-durchlebt. Auch ihre anderen Enkel hat sie liebevoll behandelt. Sie war immer für alle da, hat allen geholfen. Sie war ein Engel, zumindest für mich.

An den meisten Wochentagen aßen wir als Familie daheim. Meine Mutter war stets kurz vor zwölf aus der Praxis nach Hause gekommen, wo sie bei meinem Vater als Sprechstundenhilfe arbeitete, und hatte dann auf die Schnelle etwas gekocht. Doch der Mittwoch war heilig. Denn da kamen alle, Kinder, Cousinen, Cousins im Haus von Anni und Paul zusammen, den Eltern meiner Mutter – ein wunderbares wöchentliches Ritual, das ich über alles genossen habe.

Ungleich meiner Mutter, hatte meine Oma alle Zeit für das Kochen. Für gewöhnlich fing sie gleich nach dem Frühstück damit an, für das Mittagessen zu sorgen. Es war nicht ungewöhnlich für sie, vier oder fünf Stunden in ihrer bescheidenen Küche zu stehen und den feinsten Schweinsbraten mit Klößen zuzubereiten. Ein Rezept hat sie nie aufgeschrieben oder gar nachgeschaut. Sie kochte „à la meng“, wie es in Franken heißt. „A bissla Mehl, a bissla Budda, es muss hald gscheid schmeckn.“

Opa Paul hingegen war ein Schwarz-Weiß-Mensch. Er war zwar sehr liebevoll, aber auch extrem konservativ und in vielerlei Hinsicht starrsinnig. So bestand er zum Beispiel darauf, um Punkt 12.30 Uhr mit dem Essen zu beginnen. Keine Minute später. Und daran hielt sich seine Frau penibel. Sie war zwar das ganze Gegenteil von ihm, ließ ihn aber gewähren. Wenn der Gong der Wohnzimmeruhr ertönte, standen die dampfenden wohlriechenden Speisen auf dem Tisch und Opa Paul schöpfte sich pünktlich davon auf seinen Teller. Er hätte nie auf jemanden, der zu spät kommt, gewartet. Wenn mein Vater manches Mal in der Praxis aufgehalten worden war und fünf Minuten später am Tisch erschien und sein Fleisch auf dem Teller kalt war, hieß es nur lapidar: „Wärst hald früher do gwesn.“

Manches Mal waren wir bis zu zehn Kinder, die dann nicht mehr um den reich gedeckten Tisch im Wohnzimmer passten und in der kleinen puppenstubengleichen Küche aßen. Bei Oma Anni hat es mir immer besonders gut geschmeckt. Zwar gab es bei ihr nur sieben Gerichte der fränkischen Küche, die im Wochenturnus gekocht wurden. Aber sie waren einfach allesamt köstlich.

Beim Tischgespräch hielt sich Oma Anni immer zurück. Sie war nie die Wortführerin. Die Portionierung des Nachtischs wurde vom Majordomus, meinem Opa Paul persönlich, mit seinem einzigartigen Gerechtigkeitssinn überwacht. Keines der anwesenden Kinder hätte auch nur eine Kirsche mehr als der Tischnachbar bekommen. Dieser Wunsch nach einer gerechten Verteilung war oberstes Gebot im Hause.

Heute weiß ich, dass dies ein hehrer Wunsch war, mehr nicht. Die Welt sieht anders aus. Ich würde auch gerne daran glauben, habe aber zu oft das Gegenteil erlebt und gesehen. Nach meiner Beobachtung gibt es keine wirkliche Gerechtigkeit im Leben. Aber wer weiß: vielleicht im Paradies.

Ich verbrachte aber auch viele Abende gemeinsam mit meinen Großeltern, denn sie wohnten ganz nah bei meinem Elternhaus. Von ihrem mittelbraunen abgewetzten Samtsofa wurde man regelrecht absorbiert, sobald man sich hingesetzt hatte. Die weichen Kissen reichten dann fast bis über die Ohren. Von dort aus schauten wir dann meist eine Sendung im Ersten oder Zweiten auf einem winzigen Fernseher an.

Oma Anni schnitt nach einem kargen Abendessen Schnitze von einem schrumpeligen Apfel ab, den sie aus dem Keller geholt hatte, und reichte sie mir nach und nach. Einmal lief der Film „Casanova“.

Ich erinnere mich, wie der Protagonist seine erotischen Fantasien von einer geladenen Kanone und den zarten Lippen, die eine leicht bekleidete junge Frau auf deren Mündung setzte, blumig umschrieb. Ich versank dabei noch tiefer in den Kissen und wäre am liebsten ganz in den Boden versunken, weil es mir so peinlich war, das mit ihr anzusehen. Aber Oma Anni gluckste vor Vergnügen und amüsierte sich prächtig.

Wenn Oma Anni und ich manches Mal den Abend vor dem Fernseher verbrachten, ging mein Opa währenddessen gerne in die Wirtschaft, dem Bierkeller, zum Schafskopf spielen und Rauchbier trinken. Diese Abende genossen alle sehr. Auch für mich war das eine wohltuende Abwechslung von der meist angespannten Stimmung daheim.

Oma Anni war einfach immer da. All die Jahre, bis ich selbst erwachsen war, war sie zudem meine beste Beraterin. Obwohl ich trotz meiner Komplexe in meiner Jugend immer Freundinnen hatte, war ich in puncto Sexualität ein Spätzünder. Meine Freundinnen kannte ich jahrelang alle nur bis oberhalb der Gürtellinie. Wir tranken Tee und hielten Händchen. Das war’s.

Meine Mutter war in diesem Punkt päpstlicher als der Papst. Kein Mädchen durfte auf meinem Bett sitzen, die Tür musste offen bleiben. Alle drei Minuten wurde inspiziert, dass noch alle Kleider da saßen, wo sie vorher waren. Als ich meine erste Freundin, die Harfenistin Margit Anna Süß, eines Abends mit zu meiner Oma Anni nahm, um sie ihr vorzustellen, sagte sie: „Schau mol, Margit, Du musst dem Albrecht scho noch a bissla Zeit gebn. Der muss noch a bissla in die Welt naus.“ Ich hatte Margit kennengelernt, als ich 19 war. Sie war damals charakterlich in ihrer Entwicklung schon viel weiter als ich und übte einen großen Einfluss auf mich aus. Oma Anni wollte mich vor einer vorschnellen Entscheidung bewahren. Sie kannte mich und wusste, dass ich noch meine Freiheit ausleben musste, bevor ich mich langfristig binden konnte. Sie war ganz anders als meine Mutter – extrem offen und modern, was das anging.

Oma Annis früher Tod

Viel Zeit blieb mir mit meiner überaus geliebten Oma leider nicht.

Sie starb bereits im Alter von 74 Jahren an Gebärmutterkrebs. Ich war gerade 23 Jahre alt. Lange Zeit war sie wegen ihrer starken Blutungen nicht zum Arzt gegangen. Sie hatte auch uns allen ihre Beschwerden verheimlicht. So war der Krebs zu spät diagnostiziert worden. Und kaum war klar, was ihr die Schmerzen verursachte, ging alles ganz schnell. Wir wollten es nicht wahrhaben, aber ihre Tage waren gezählt.

Die gesamte Familie stand im November 1988 in ihren letzten Stunden um ihr Krankenhausbett herum und erwartete in trauriger Geschlossenheit ihren letzten Atemzug. Als ich zu ihr kam, schüttelte ich mich in unserer Umarmung vor Schmerz. Ich wusste, dass es das letzte Mal sein würde. Wie konnte ich einem anderen Menschen nur so nahe sein, fragte ich mich. Alle waren in Tränen aufgelöst. Sehr kurze Zeit später war sie tot.

Ihr Tod war für uns alle ein Schock, vor allem für Opa Paul. Er war zwölf Jahre älter und überlebte sie. Damit hatte er nicht gerechnet. Er war so unbeholfen, dass er weder Feuer im Ofen machen noch Kaffee kochen konnte. Alles im Hause hatte immer seine Frau erledigt. Ein riesiges Loch klaffte nun vor ihm.

Als ich kurz nach Oma Annis Beerdigung zu Besuch bei Opa Paul war, sah ich säckeweise Kondolenzbriefe im Gang stehen. Einem verstorbenen Superstar gleich flatterten sie zwei Wochen lang ununterbrochen ins Haus. Selbst der Briefträger war baff: So etwas habe er noch nie erlebt, sagte er meinem Großvater. Und auch der hatte keine Ahnung gehabt, wie viele Kontakte meine Oma gepflegt hatte, wie viele Menschen sie kannte und wie viele Menschen sie kannten und schätzten. Nie hatte sie sich damit gerühmt, beliebt zu sein. Nie hat sie sich in den Mittelpunkt gestellt, obwohl sie doch für alle genau dort war.

Störendes Enfant terrible und über alles geliebtes Enkelkind: Meine Kindheit war geprägt von Antipoden. Hier die oft unerbittliche Autorität meines Vaters, die quasi anerzogene Tollpatschigkeit und Hilflosigkeit in der Kommunikation. Dort die subjektiv empfundene Hässlichkeit sowie die unerträgliche Scham wegen meines Stotterns. Und wieder auf einer anderen Seite die unendlich tröstliche aufbauende Zärtlichkeit meine Oma Anni. In jeder Hinsicht war meine Kindheit von Extremen bestimmt, die mein Leben bis heute prägen.

!------2------]Schlüsselmomente

Ich ahnte nicht im Entferntesten, dass ein ach so normaler sonniger Tag im Juli mein ganzes Leben verändern würde. Ein Tag, der begonnen hatte wie jeder andere. Die Schule war zu Ende, mein Bruder und ich saßen am Esszimmertisch auf unseren Stühlen und waren begierig darauf, endlich mit dem Mittagessen loslegen zu dürfen.

Doch nun lag da dieses längliche schwarze Instrument zwischen Tellern mit dampfenden Klößen und einer großen Schüssel mit köstlich duftendem Sauerkraut.

Mein Vater hatte es dort hingelegt. Er stand erwartungsvoll neben dem Tisch und spannte uns auf die Folter. Er schaute von mir zu meinem Bruder und von meinem Bruder wieder zu mir. Ein paar Mal hin und her. Offensichtlich erwartete er eine Reaktion. Matthias und ich zeigten zwar sofort Interesse für das sonderliche Ding. Aber wir wussten nicht so recht, was wir sagen sollten. Was hatte unser Vater im Sinn?

Er löste das Rätsel in seinem üblichen Befehlston: „Ihr werdet ab sofort Oboe lernen!“ Dabei schaute er uns beide noch einmal streng, aber auch etwas selbstzufrieden an. Dann setzte er sich, fürs Erste ohne weitere Erklärung. Die nächsten Minuten verbrachten wir schweigend beim Essen. Auch meine Mutter stellte keine Fragen. Wahrscheinlich war sie in diesen Überraschungs-Coup eingeweiht gewesen.

Ich war zehn Jahre alt und dachte mir lapidar und auch widerwillig: „Oboe? Was ist denn das überhaupt?“ Ich hätte das Instrument vorher nämlich nicht einmal benennen können. Interessiert war ich, aber von Begeisterung fehlte mir zu dem Zeitpunkt noch jede Spur. Allerdings wusste ich sofort, dass ich mich gewohnheitsmäßig in die strikte Vorgabe meines Vaters – egal worum es sich handelte – würde fügen müssen, wenn ich keinen Ärger wollte. Und den hatte ich gelernt, wenn es nur irgendwie ging, zu vermeiden.

Nach dem Essen blieb mein Vater, wider seiner Gewohnheit, noch etwas am Tisch sitzen. Er nahm sich Zeit, obwohl er doch bald wieder in die Praxis musste. Ich wunderte mich und war auch etwas gespannt. Er nahm die Oboe in die Hand und erklärte, was er sich von dieser Anschaffung erwartete: „Das Stottern soll ein Ende haben.“ Das war es also. Er hoffte, ein Blasinstrument würde mich von meinem Stottern befreien, meine Sprachbehinderung kurieren und letztendlich das Stigma der Lächerlichkeit von mir nehmen. Er wusste: Um Oboe zu spielen, muss man die Atmung kontrollieren. Nach seiner Schlussfolgerung müsste es auch beim Sprechen helfen.

Genauso hatte er sich das vorgestellt, immer lösungsorientiert, wie er war. Und er hatte es schon richtig beobachtet: Ich litt schrecklich darunter, mich nicht flüssig artikulieren zu können. Das Stottern hinderte mich immer wieder daran, mich unter Gleichaltrigen ebenbürtig zu sozialisieren, meinen Platz und Stand zu finden, mich zu behaupten. Denn es war für meine Klassenkameraden ja unschwer zu erkennen, dass ich mich in meiner Haut nicht wohlfühlte.