17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

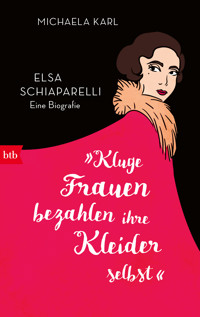

Alle lieben Coco Chanel. Aber wer war ihre Erzrivalin Elsa Schiaparelli? Die neue Biografie von Bestsellerautorin Michaela Karl ("Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber")

Spannend, unterhaltsam und bestens recherchiert, legt Michaela Karl die erste umfassende deutschsprachige Biografie der heute fast vergessenen italienischen Modeikone vor. Mitreißend und einfühlsam lässt Karl die Leser*innen an diesem außergewöhnlichen Frauenleben des 20. Jahrhunderts teilhaben.

In den 1920er Jahren zieht es die junge Italienerin Elsa Schiaparelli (1890-1973) nach Paris. In einer Dachgeschosswohnung voller Ratten gründet sie ihr eigenes Modeatelier und gibt ihm den Namen Schiaparelli. Ihre gewagten Entwürfe für selbstsichere Frauen stellen die Modewelt bald auf den Kopf. Ob in Paris, New York oder Hollywood, überall sorgt Elsa Schiaparelli für Gesprächsstoff. Sie kleidet Katherine Hepburn, Joan Crawford, Greta Garbo und Marlene Dietrich in „shocking pink“, arbeitet mit Salvador Dalí, Jean Cocteau und Man Ray. Ihre Rivalität zu Coco Chanel ist legendär. 1940 flieht sie aus dem besetzten Paris in die USA, kann erst nach Ende des Zweiten Weltkrieg nach Europa zurückkehren. Doch nicht nur sie selbst, auch die Modewelt ist nun eine andere ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 670

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

In den 1920er-Jahren zieht es Elsa Schiaparelli (1890–1973), eine junge Italienerin aus gutem Hause, nach Paris. Dort gründet sie in einer Dachgeschosswohnung voller Ratten ihr eigenes Modeatelier und gibt ihm den Namen Schiaparelli. Ihre gewagten Entwürfe für selbstsichere Frauen stellen die Modewelt bald auf den Kopf. Ob in Paris, New York oder Hollywood, überall sorgt Elsa Schiaparelli für Gesprächsstoff. Sie kleidet Katharine Hepburn, Joan Crawford, Greta Garbo und Marlene Dietrich in »shocking pink«, arbeitet mit Salvador Dalí, Jean Cocteau und Man Ray. Ihre Rivalität zu Coco Chanel ist legendär. 1940 flieht sie aus dem besetzten Paris in die USA und kann erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Europa zurückkehren. Doch nicht nur sie selbst, auch die Modewelt ist nun eine andere …

Spannend, unterhaltsam und bestens recherchiert, legt Michaela Karl die erste umfassende deutschsprachige Biografie der heute fast vergessenen italienischen Modeikone vor. Mitreißend und einfühlsam lässt Karl die Leser:innen an diesem außergewöhnlichen Frauenleben des 20. Jahrhunderts teilhaben.

Zur Autorin

MICHAELAKARL promovierte 2001 an der FU Berlin mit einer Arbeit über Rudi Dutschke. Ihre Biografien über Dorothy Parker, Zelda und F. Scott Fitzgerald, Unity Mitford, Bonnie & Clyde, Maeve Brennan, Isadora Duncan und Katherine Mansfield werden vom Publikum geliebt und von der Presse hoch gelobt. Michaela Karl ist Mitglied der Münchner Turmschreiber. 2020 erhielt sie den Kulturpreis Bayern, 2022 wurde sie mit dem Bayerischen Poetentaler ausgezeichnet.

MICHAELA KARL

»Kluge Frauen bezahlen ihre Kleider selbst«

ELSA SCHIAPARELLI

Eine Biografie

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Umschlaggestaltung: semper smile, München, unter Verwendung einer Illustration von Paula Gehres

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-30981-7V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

In memoriam meiner geliebten Mutter Christl Karl(1946–2007)

* * *

Für Sandra

»Die Erscheinung einer Frau sollte

mit ihrem Lebensstil korrespondieren,

mit ihrem Beruf, ihren Lieben

und auch mit ihrem Geldbeutel.«

(Elsa Schiaparelli)

Inhalt

Prolog: Die Herausforderung des Himmels

»Elsa – niemals war ein Name weniger angemessen.«

I. Madame und die Freuden von la famiglia

»Meine Ehe hat jedes Verlangen nach einem zweiten Versuch ausgelöscht.«

II. Madame und das zweifelhafte Vergnügen der Liebe

»Ich habe meiner Armut und Paris alles zu verdanken.«

III. Madame und der Zauber der ville lumière

»Heute ist Chanel nicht mehr in Mode.«

IV. Madame und die Frau der 1930er-Jahre

»Sie macht Kleider aus Sackleinen, und man zahlt bei ihr mehr als bei allen anderen.«

V. Madame und die Eleganz der Verdammten

»Hooray for Hollywood«

VI. Madame und die Launen der Traumfabrik

»In schwierigen Zeiten ist Mode immer skandalös.«

VII. Madame und ihre Hexenküche zwischen Mode und Kunst

»Schätzchen, Bomben fallen nicht auf Menschen, die im Ritz logieren.«

VIII. Madame und das Sterben zur Sommerszeit

»Vive la France!«

IX. Madame und die Komplexität der Verhältnisse

»Eine Frau über fünfzig muss ehrlich zu sich selbst sein.«

X. Madame und das Recht auf Treulosigkeit

Epilog: Dare to be different!

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Personenregister

Bildteil

Mein besonderer Dank gilt:

»Sie ohrfeigte Paris.

Sie quälte es.

Sie verhexte es.

Und Paris verliebte sich unsterblich in sie.«

(Yves Saint-Laurent)

Prolog: Die Herausforderung des Himmels

Bonjour! Darf ich eine etwas ungewöhnliche Bitte äußern? Werfen Sie doch bitte einmal einen Blick in den Spiegel oder sehen Sie an sich herab. Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Kleidung? Entspricht sie dem heutigen Anlass und, was fast noch wichtiger ist, Ihrem Kontostand? Wenn Sie jetzt noch feststellen, dass Sie etwas tragen, das Individualität und Einzigartigkeit ruft, dann sind Sie nicht nur perfekt gerüstet für die unglaublichen Herausforderungen, denen wir tagtäglich begegnen, sondern auch die perfekte Entsprechung einer Schiaparelli-Persönlichkeit.

Schiaparelli, wer? Der Name sagt Ihnen nichts? Nun, das lässt sich ändern. Auf den folgenden Seiten werden Sie einer der ungewöhnlichsten Modeschöpferinnen aller Zeiten begegnen: Elsa Schiaparelli, genannt Schiap, drei Sprachen fließend sprechend und nie ein Blatt vor den Mund nehmend. Abergläubisch mit Hang zu Wahrsagern und Kartenleserinnen, unnahbar, cool und humorvoll und trotz lebenslanger Depressionen mit einem unerschütterlichen Glauben an sich selbst gesegnet. Ihr Leben in den dramatischen Wirren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lehrte die alleinerziehende Mutter vor allem eins: »Inmitten von Erfolg, Glanz und Verzweiflung ist die einzige Rettung stets das eigene Ich. Das kann dir niemand nehmen. Es ist stärker als Eifersucht, Not oder Unterdrückung.«[1] Unvergleichlich, schockierend, unkonventionell und grenzüberschreitend – das war Elsa Schiaparelli, der Haute-Couture-Superstar der 1930er-Jahre und die größte Konkurrentin von Gabrielle »Coco« Chanel, die Elsas Ansicht nach nichts weiter war als eine langweilige Spießerin, die sich auf Friedhöfe spezialisiert hatte.

Sich auf Elsa Schiaparellis Spuren zu begeben, bedeutet Reisen in Traumstädte, die zu den Sehnsuchtsorten vieler Menschen gehören: Rom, New York und natürlich Paris. In die Stadt an der Seine kamen mit Ende des Ersten Weltkriegs beinahe täglich Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, um sich untereinander auszutauschen und so ganz nebenbei weltberühmt zu werden. Die Ballets Russes, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Joan Miró, Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Man Ray, Salvador Dalí, Jean Cocteau und unzählige andere ließen sich hier nieder. Paris in der Zwischenkriegszeit bedeutete opulente Kostümfeste, elegante Soupers und Einladungen bei Gesellschaftsgrößen wie Comte Étienne de Beaumont oder Vicomte und Vicomtesse de Noailles – Menschen, die Reichtum mit Kunst und Kultur zu verbinden wussten. In einer Stadt, deren Tempo trotz der allgemeinen Weltlage von Optimismus geprägt war, hatte niemand Angst, aufzufallen. Paris war der Ort, an dem die neusten Kunstwerke als Erstes präsentiert wurden. Theater und Oper waren auf ihrem Höhepunkt, Josephine Baker sang »J’ai deux amours, mon pays et Paris!« und Charles Trenet »Y’a d’la joie«. Hier fanden die Uraufführungen von Igor Strawinsky statt, und Arturo Toscanini dirigierte, ehe er aus Protest gegen den Faschismus in die USA emigrierte. Die französische Literatur brachte Größen wie den späteren Literaturnobelpreisträger André Gide, André Malraux und den berühmt-berüchtigten Louis-Ferdinand Céline hervor. Cartier und Van Cleef & Arpels schufen, inspiriert vom Art déco, die wunderbarsten Schmuckstücke, während sich Tout-Paris, jene stilsichere Elite aus Gesellschaft, Politik und Kunst, die im mondänen Paris tonangebend war, bei den Festen reicher amerikanischer Erbinnen wie Daisy Fellowes und Nancy Cunard amüsierte. Der Champagner floss in Strömen, und in den Bars und Jazzkneipen der Welthauptstadt des Vergnügens wurde die Nacht zum Tag gemacht. Das Allerbeste aber war, dass man nicht einmal reich sein musste, um hier dazuzugehören. Eine Situation, die vor allem den vielen Künstlerinnen und Künstlern zugutekam, die Paris gerade in den 1930er-Jahren zur Kulturhauptstadt der Welt machten. Die amerikanische Journalistin Janet Flanner schrieb im August 1934 in ihrem monatlich erscheinenden »Brief aus Paris« für den New Yorker: »Während Rom die Hauptstadt Italiens, Wien die Hauptstadt Österreichs und Berlin die Hauptstadt Hitlers ist, ist Paris immer noch die Hauptstadt Europas für eine eigensinnige Zivilisation, für ein unabhängiges, freiheitsliebendes Leben.«[2]

Dass die Modeschöpferin dieser Jahre vor dem Sturm des Zweiten Weltkriegs Elsa Schiaparelli hieß, wurde von Coco Chanel allerdings nicht goutiert: »Ich mag es, wenn Mode die Straße erreicht, kann es aber nicht akzeptieren, dass sie dort geboren wird.«[3] Doch Chanel konnte noch so toben, sie vermochte nicht zu verhindern, dass eine bis dato unbekannte Italienerin sie vom Thron stieß, ja zur »Doyenne der Pariser Couturiers«[4] erklärt wurde. Elsa Schiaparelli wurde zum Role Model für die moderne Frau der 1930er-Jahre, die sich der politisch gewünschten Uniformität modisch entgegenstellte und aus ihrer Kleidung ein Politikum machte.

Dass Elsa Schiaparellis Aufstieg in der Welt der Mode trotz der unsicheren Weltlage gelingen konnte, lag nicht zuletzt daran, dass Frankreich, seinem Selbstverständnis nach die bedeutendste Nation der Welt, nicht im selben Maße von der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre betroffen war wie der Rest der Welt. Während in vielen Ländern Europas und in den USA mit dem Börsencrash vom Oktober 1929 schlagartig die Lichter ausgingen, starteten die Franzosen durchaus optimistisch ins neue Jahrzehnt. 1929 gab es in Deutschland knapp zwei Millionen Arbeitslose, in Frankreich hingegen waren 13 000 Menschen als arbeitssuchend erfasst. Dass die französische Wirtschaft in den 1920er-Jahren nicht im selben Maße prosperiert hatte wie andere Volkswirtschaften, erwies sich nun als Vorteil. In Frankreich waren die Löhne von jeher niedrig, Mobilität war kaum vorhanden. Das Land war kleinteilig agrarisch strukturiert, es gab viele kleine und mittlere Unternehmen, die von ortsansässigen Arbeitern und nicht von amerikanischem Kapital abhängig waren. Viele Arbeiter konnten gerade in Notzeiten auf eine eigene kleine Landwirtschaft zurückgreifen. Auch die Zulieferbetriebe für die französische Modeindustrie, einen der wichtigsten Industriezweige des Landes, befanden sich im Besitz kleiner Handwerker und mittelständischer Unternehmer. Als die amerikanischen Banken nach dem Schwarzen Freitag ihre Kredite zurückforderten, hatte das auf diese Betriebe und auf Frankreich als solches kaum Auswirkungen. Damit das auch so bleibe, beschloss die französische Regierung Anfang des neuen Jahrzehnts, ein groß angelegtes Konjunkturprogramm mit Investitionen in öffentliche Gebäude und die Infrastruktur aufzulegen.

Auch außenpolitisch blickten die Franzosen einigermaßen beruhigt in die Zukunft. Die kluge Politik von Außenminister Aristide Briand hatte 1925 über die Verträge von Locarno zu einer Verständigung mit dem sogenannten Erbfeind Deutschland geführt. 1926 hatten Briand und sein deutscher Amtskollege Gustav Stresemann für ihre Friedensbemühungen den Friedensnobelpreis erhalten. Weitere Verträge mit Nachbarländern sollten den Frieden, der für die Franzosen nach der Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs von zentraler Bedeutung war, sichern.

Doch die Anfangseuphorie erhielt bald erste Dämpfer. 1931 stellte die deutsche Regierung die im Versailler Vertrag festgelegten Reparationszahlungen an Frankreich ein. Sie griff dabei den Vorschlag des amerikanischen Präsidenten Hoover auf, der im sogenannten Hoover-Moratorium vorgeschlagen hatte, angesichts der Weltwirtschaftskrise sämtliche Zahlungsverpflichtungen zwischen Staaten für ein Jahr auszusetzen. Nur ein Jahr später wurde auf der Konferenz von Lausanne beschlossen, die Reparationszahlungen gänzlich ad acta zu legen. Im September 1931 kündigte zudem die britische Regierung einseitig den Goldstandard auf. Das britische Pfund verlor in der Folge enorm an Wert. Billige britische Exportartikel überschwemmten den Markt und drängten Nationen wie Frankreich dazu, ihre Währung ebenfalls abzuwerten oder protektionistische Maßnahmen wie Zölle einzuführen. Bis Ende 1932 ging der Welthandel gegenüber 1931 um sechzehn Prozent zurück. Die enge Verbindung zwischen England und Frankreich bekam Risse. Bald zeigte sich, dass das Vertragsgebäude, das dauerhaften Frieden sichern sollte, nicht standhielt. Als sich Polen 1934 mit Hitler auf einen Nichtangriffspakt einigte, sah sich Frankreich zusätzlich außenpolitisch isoliert. Während Mussolini und Hitler immer mächtiger wurden, blickte Frankreich wie gelähmt auf die neue europäische Bedrohung. Als die Deutschen bereits 600 Militärflugzeuge im Jahr produzierten, waren es in Frankreich, das sich nie wieder in einen Krieg verwickeln lassen wollte, gerade mal ein Dutzend jährlich.

Die politische und ökonomische Entwicklung der 1930er-Jahre nährte nun auch in Frankreich ein umfassendes Krisengefühl, das sich in innenpolitischer Instabilität niederschlug. Auch wenn die Massenarbeitslosigkeit der 1930er-Jahre in Frankreich mit einem Spitzenwert von fünf Prozent niemals so hoch war wie in anderen Ländern, trugen die steigende Inflation, die vermehrte Kapitalflucht ins Ausland und die zunehmenden Firmenpleiten zu einer politischen Radikalisierung bei. Als Schuldige der Krise wurden unter anderen die vielen Zuwanderer aus Osteuropa ausgemacht. Dass die so wichtige Pariser Bekleidungsindustrie, in der in diesen Jahren knapp 200 000 Menschen tätig waren, ohne die zahlreichen Einwanderer gar nicht funktioniert hätte, wurde dabei glatt übersehen.

Der Antisemitismus trieb neue Blüten und fand sein bevorzugtes Opfer in Léon Blum, dem Anführer der Volksfrontregierung von 1936. Deren umfangreiches Reformprogramm, das unter anderem die Einführung der Vierzigstundenwoche, bezahlten Urlaub, die Verstaatlichung der Rüstungsindustrie, Verlängerung der Schulpflicht, Fixierung von landwirtschaftlichen Preisen und weitere Infrastrukturmaßnahmen vorsah, endete bereits 1938 mit der Regierungsübernahme durch Édouard Daladier, der die Vierzigstundenwoche umgehend wieder aufhob. Auch in Frankreich verzeichneten rechte Kräfte einen enormen Zulauf, nur kurzzeitig gestoppt durch das Volksfrontbündnis 1936. Straßenkämpfe und Demonstrationen nahmen zu.

Einzig Tout-Paris feierte weiter, als gäbe es kein Morgen. Die spektakulärsten Feste fanden auf dem Höhepunkt der Krise der 1930er-Jahre statt. Es scheint fast, als amüsierte man sich umso mehr, je gefährlicher es wurde. Für Paris waren die 1930er-Jahre der letzte großartige Moment als Hauptstadt der modernen Welt. Dass zeitgleich Mussolini in Äthiopien einmarschierte, Hitler die Tschechoslowakei zerschlug und in Spanien ein blutiger Bürgerkrieg tobte, änderte daran nichts. Während ringsumher Europa in Barbarei versank, zeigte Paris Modernität, Zivilisation und Kultur. Zu spät reifte die Erkenntnis, dass viele Menschen davon nichts mehr wissen wollten, Freiheit und Kunst als Frivolität und Dekadenz verachteten und sich aus Furcht vor dem Ungewissen in die Arme von Faschismus und Nationalsozialismus flüchteten.

1937 fand in Paris die letzte Weltausstellung vor dem Krieg statt. Dort präsentierte sich auch einer der wichtigsten Exportartikel Frankreichs: die Couture. Die hohe Kunst der Damenschneiderei war schon damals untrennbar mit der französischen Hauptstadt verbunden: »So wie das Elfenbein aus Afrika, das Gold aus Kalifornien und die Früchte aus der Karibik kommen, so kommt die Mode aus Paris. (…) Was sich in Paris als Mode durchsetzt, wird im Ausland blind übernommen«[5], fasste es die Schriftstellerin Elsa Triolet zusammen. Tatsächlich konnte Frankreich 1939 durch den Export eines einzigen Haute-Couture-Kleides zehn Tonnen Kohle erwerben. Die Modebranche war der größte Arbeitgeber des Landes, Tausende schlecht bezahlter Frauen arbeiteten hier.

Bereits Ludwig XIV. hatte die Bedeutung der Mode als Wirtschaftsfaktor erkannt und erste Maßnahmen eingeleitet, die Modeindustrie Frankreichs zu fördern. Im 17. Jahrhundert, als der Hof des Sonnenkönigs Vorbild für alle Herrscher Europas war, begann die Dominanz Frankreichs in Sachen Mode und Kultur. Spätestens ab dem 18. Jahrhundert war Paris eine Stadt mit solch internationalem Einfluss, dass sie über Jahrhunderte hinweg als das kulturelle Zentrum der Welt begriffen wurde und als solches zur Hauptstadt der Mode werden konnte. Befördert wurde diese Entwicklung durch die Ansiedlung von Handwerkern, die den Schneidern und Modeschöpfern zuarbeiteten: Meister ihres Faches, die sich auf die Herstellung von Spitzen, Applikationen, Stickereien, Bändern, Knöpfen und vielem anderen spezialisiert hatten. Dazu kamen Fabrikanten, die den Couturiers die edelsten Stoffe zur Verfügung stellten. Ohne die Pariser Couture wären viele dieser Künste und Fähigkeiten heute längst vergessen. Sie allein sichert diesen handwerklichen Spezialisten, die in der modernen Massenproduktion nicht vorkommen, das Überleben.

Dass heute die Mode weitaus internationaler ist und aus Mailand, London, New York, Tokio oder Skandinavien kommt, schmälert die Bedeutung von Paris als Modestadt kaum.

Seit 1945 ist der Begriff »Haute Couture« juristisch geschützt. Um diese Bezeichnung verwenden zu dürfen, muss ein Modehaus sich jedes Jahr aufs Neue bei der Fédération de la Haute Couture et de la Mode, einem Zusammenschluss der drei Modeschöpfervereinigungen Chambre Syndicale de la Haute Couture (1947), Chambre Syndicale du Prêt-à-porter des Couturiers et des Créateurs de Mode (1973) und Chambre Syndicale de la Mode Masculine (1973), bewerben. Zugelassen werde nur Vollmitglieder, die gewisse Kriterien erfüllen: ein Atelier mit mindestens zwanzig Mitarbeitern, ein Firmensitz in Paris und mindestens 35 von Hand gearbeitete Unikate pro Saison, die dann jeweils im Januar und im Juli eines Jahres bei einer Haute-Couture-Modenschau in Paris der Presse präsentiert werden müssen. Seit 1997 hat die Fédération neben ihren Vollmitgliedern auch korrespondierende Mitglieder, die ihre Mode als Couture bezeichnen dürfen. 1939 gab es in Paris siebzig registrierte Haute-Couture-Häuser. Nach dem Krieg waren es 106, in den 1970er-Jahren neunzehn, und auch heute ist es kaum mehr als eine niedrige zweistellige Zahl. Prêt-à-porter, also tragfertige und erschwingliche Designermode, hat die Haute Couture verdrängt.

Begründer der Pariser Haute Couture war allerdings kein Franzose, sondern ein Engländer: Charles Frederick Worth, der seine Kreationen zum ersten Mal mit einem Namensetikett versah. Bis dahin hatten Frauen Stoffe gekauft, und eine Schneiderin hatte daraus ein Kleid nach dem Geschmack der Kundin genäht. Der 1825 als Sohn eines Rechtsanwalts in England geborene Worth hatte in England für verschiedene Textilfabrikanten gearbeitet, ehe er 1845 in Paris bei Gagelin, einem Seidenlieferanten, der auch Konfektionskleidung anbot, anheuerte. Als zur Hochzeit des französischen Kaisers Napoleon III. 1853 mit Eugénie de Montijo viele neue Kleider benötigt wurden, begann Worth selbst Kleider zu entwerfen. 1857 eröffnete er in der Rue de la Paix Nr. 7 seinen eigenen Salon. Zusammen mit seiner Frau Marie Vernet, die seine Modelle im Salon ihres Mannes geladenen Kundinnen präsentierte, gründete er 1868 die Chambre Syndicale de la Couture, des Confectionneurs et des Tailleurs pour Dames, die im Dezember 1910 in Chambre Syndicale de la Couture Parisienne umbenannt wurde und die Kriterien festlegte, die ein Modehaus erfüllen musste, um sich zur Haute Couture zu zählen. Marie Vernet Worth gilt als das erste Mannequin der Geschichte und hat maßgeblichen Anteil am Erfolg ihres Mannes, der als erster Modeschöpfer seinen Modellen auch Namen gab. Bisher waren Kleider auf Holz- oder Strohpuppen präsentiert worden, nun konnten die Kundinnen sehen, wie das fertige Kleidungsstück am Menschen aussah. Nachdem es Worth gelungen war, die modebewusste Kaiserin Eugénie, der Frauen auf der ganzen Welt nacheiferten, als Kundin zu gewinnen, stieg er zum bedeutendsten Modeschöpfer von Paris auf. 1870 beschäftigte er bereits 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in mehreren Ateliers Mode für internationale Kundinnen fertigten. Neu an seinem Konzept war, dass die Kundinnen, die zuvor ihre Schneiderin hatten ins Haus kommen lassen, sich in seine Salons bemühen mussten, einzig bei der Kaiserin machte Worth eine Ausnahme.

In ihren Anfängen wurde die Haute Couture von Männern dominiert. Auch wenn weibliche Designerinnen wie Jeanne Paquin, die vier Schwestern Callot oder Louise Chéruit bereits von sich reden machten, war der erste Superstar der Haute Couture nach Worth ebenfalls ein Mann: Paul Poiret. Der Avantgardist, der von den Ballets Russes ebenso beeinflusst war wie von der Reformkleidungsbewegung, entwarf Mode im Stil des Art déco mit Tuniken und Turbanen. Er war es, der die Frauen vom Korsett befreite und als erster Modeschöpfer Hosen auf dem Laufsteg zeigte. Nach dem Ersten Weltkrieg galt sein Stil jedoch als überholt, denn bei aller Innovation war auch seine Kleidung kaum geeignet für die berufstätige Neue Frau. Die Frau blieb auch bei ihm eine schöne Dekoration im Haus. Erst mit dem neuen Frauenbild der 1920er-Jahre schlug die große die Stunde der weiblichen Modeschöpferinnen.

Madeleine Vionnet, berühmt für ihre innovativen Schnitttechniken und ihre Fähigkeit, Stoffe auf höchst unkonventionelle Weise zu drapieren, wurde eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Haute Couture in der Zwischenkriegszeit. Sie galt als soziale Arbeitgeberin, die ihren Näherinnen bezahlten Urlaub und kostenloses Essen in der firmeneigenen Kantine gewährte. Jeanne Lanvin, die bereits 1889 ihr eigenes Atelier eröffnet hatte und die Jugendlichkeit in die Mode einführte, wurde berühmt für ihre Modelle, die Mütter und Töchter zugleich kleideten; eine Idee, die auf ihrer großen Liebe zu ihrer Tochter Marguerite fußte. Das von Paul Iribe 1927 entworfene Logo von Lanvin zeigt bis heute Mutter und Tochter Lanvin. Sowohl Lanvin als auch Vionnet hatten ihre Häuser noch vor dem Ersten Weltkrieg gegründet. Während des Ersten Weltkriegs stieß schließlich Coco Chanel zur Riege der weiblichen Modeschöpferinnen. Ihre schlichte Eleganz wurde der Stil der Nachkriegsjahre.

Nach dem Krieg veränderte sich die Modeindustrie. Die großen Häuser setzten nicht länger auf europäische Privatkunden, sondern exportierten verstärkt in die neue Supermacht USA. Bereits 1925 wurde Pariser Couture im Wert von zweieinhalb Milliarden Franc exportiert, in Frankreichs Handelsbilanz kam der Modeexport an zweiter Stelle. Jean Patou mit seinem funktionalen eleganten Stil galt als Exportkönig.[6] Die Anonymisierung der Mode schritt voran. Während Worth und Poiret ihre Kundinnen noch persönlich berieten und für sie individuelle Kleider entwarfen, trat der Modeschöpfer jetzt nur mehr selten vor seine Kundin. Einzig sehr prominente Kundinnen wurden noch persönlich beraten. Ansonsten konzentrierten sich die Couturiers auf den Entwurf und das Geschäft. Die großen Modeschöpfer leiteten nun Unternehmen mit Tausenden von Angestellten.

Die erfolgreichste unter ihnen allen war diesmal jedoch eine Frau: Gabrielle Chanel, genannt Coco. Geboren am 19. August 1883 in Saumur an der Loire, war die Halbwaise als Zwölfjährige von ihrem Vater, einem fahrenden Händler, nach dem Tod der Mutter zusammen mit ihrer Schwester im Waisenhaus des Klosters Obazine abgegeben worden. Sieben Jahre lang lebte sie dort, immer darauf wartend, dass der Vater, wie versprochen, zurückkehren würde. Mit achtzehn Jahren verließ sie das Kloster, das ihren Sinn für gerade Linien, strenge Formen und Harmonie ebenso geprägt hatte wie ihre Vorliebe für Schwarz-Weiß in Anlehnung an die Tracht der Nonnen. Sie ging als Näherin in die Garnisonsstadt Moulins und trat nebenbei als Sängerin im La Rotonde auf, wo die hübsche junge Frau der Liebling der Offiziere war. Das Lied »Qui qu’a vu Coco« wurde ihr Markenzeichen und prägte auch den Spitznamen, unter dem sie weltberühmt wurde: Coco. Ehrgeizig, wie sie war, wusste sie in den nächsten Jahren die Männer, die ihren Weg kreuzten, geschickt für ihre Ziele zu nutzen. Ihr erster Geliebter Étienne Balsan nahm sie mit auf sein Landgut, wo sich die 22-Jährige über seinen Kleiderschrank hermachte und seine Hosen und Hemden trug, während sie seine schmalen Krawatten zu Schleifen band. Sie entledigte sich ihres Korsetts und ritt fortan im Herrensattel. Die schlichten Hüte, die sie für sich selbst anfertigte, wurden bald von Damen der Gesellschaft mit Begeisterung getragen. In Zeiten, in denen Frauen eine eigene Geschäftstätigkeit erschwert war, setzte Coco auf die Männer, die sich in sie verliebten. Diese eröffneten Bankkonten für sie und bürgten für Kredite – die sie allesamt zurückzahlte. Privat blieb ihr das große Glück versagt, ihre große Liebe, der englische Polospieler Arthur »Boy« Capel starb 1919 bei einem Autounfall, der Dichter und Illustrator Paul Iribe kurz vor der Hochzeit auf dem Tennisplatz an einem Herzinfarkt. Ihr langjähriger Begleiter, Hugh Grosvenor, Herzog von Westminster, heiratete am Ende standesgemäß eine Frau, die in der Lage war, ihm einen Erben zu schenken. Die Liebe zum französischen Dichter Pierre Reverdy, späteres Mitglied der Résistance, endete genauso unglücklich wie viele andere. Beruflich lief es besser.

1910 eröffnete sie mit Capels Hilfe ihren ersten Hutladen in Paris. 1912 folgte ein Geschäft im Badeort Deauville, wo sie Schwester und Tante in von ihr entworfenen kurzen Röcken und Matrosenblusen aus Jersey durch die Stadt flanieren ließ. 1915 eröffnete sie ihr erstes Couture-Haus in Biarritz und beschäftigte dort bald 300 Angestellte. 1918 kaufte sie in Paris das Haus in der Rue Cambon 31 und machte es zu ihrem Stammhaus. Sie entwickelte sich zur großen Konkurrentin von Paul Poiret und nahm ihm einflussreiche und vermögende Kundinnen ab, die begeistert waren von Chanels neuem, eigenwilligem Stil. 1921 entstand das weltberühmte Logo mit den beiden ineinander verschlungenen C, die je nach Lesart für Coco Chanel oder Coco und Capel stehen. Noch im gleichen Jahr brachte sie den Duft Chanel No 5 auf den Markt. Der schlichte Flakon war eine Sensation und ist bis heute unverändert. 1923 hatte sie bereits 3000 Mitarbeiter, allesamt Frauen. Chanel, die ihr Leben lang auf der Anrede »Mademoiselle« bestand, war berüchtigt dafür, ihre Angestellten schlecht zu behandeln und schlecht zu bezahlen. Da sie weder zeichnen noch entwerfen konnte, arbeitete sie am lebenden Model, bis zu sieben Stunden ohne Pause. Sie war eine absolute Perfektionistin: Jeder Saum, jede Naht musste hundertprozentig korrekt sein. Immer wieder ließ sie Kleidungsstücke auftrennen und neu nähen, weil sie ihrer Ansicht nach nicht richtig saßen. Die kleine Schere, die sie stets bei sich trug, wurde zu ihrem Markenzeichen: »Immer etwas wegnehmen, ausziehen. Nie etwas hinzufügen. Es gibt nichts Schöneres als die Freiheit der Körper. Immer ist alles zu viel, zu viel.«[7] Diana Vreeland, die spätere Chefredakteurin der amerikanischen Vogue und Chanel-Fan der ersten Stunde, trieb sie damit schier in den Wahnsinn: »Niemals waren die Ärmel so perfekt, wie sie es gerne gehabt hätte. Immer gab es noch etwas zu nähen oder herauszutrennen. Sie piesackte mich mit ihren Nadeln, bis mir alles wehtat, und redete und redete und teilte mir allerhand philosophische Überlegungen mit.«[8] Dabei erfuhr Diana Vreeland eine Sonderbehandlung. Üblicherweise zeigte sich Chanel niemals ihren Kundinnen. Auch ihre Mannequins, die alle aussahen wie die Chefin selbst – schlank und schwarzhaarig, niemals blond –, bezahlte Mademoiselle im Übrigen schlecht: »Es sind alles hübsche Mädchen. Wenn sie Geld brauchen, sollen sie sich doch einen Liebhaber nehmen«[9], meinte sie trocken.

Ihr größter Erfolg wurde 1926 das kleine Schwarze. Die amerikanische Vogue verglich das Kleid aus schwarzem Crêpe de Chine im Oktober 1926 mit dem Ford-T-Modell, dem meistverkauften Auto der Welt. Alle Welt wollte es haben. Von jetzt auf gleich wurde die Farbe Schwarz, die während des Krieges vor allem von trauernden Frauen getragen wurde, gleichgesetzt mit Mut und Autonomie. Coco Chanel wurde zum Symbol der französischen Mode. Stil, das bin ich, lautete ihr Credo. Poiret nannte ihre Kleidung verächtlich den Luxus der Armut und konnte dennoch nicht verhindern, dass Chanel modisch tonangebend wurde: »Bisher hatten wir Frauen eingekleidet, die nichts Nützliches taten, dem Müßiggang frönten, denen die Zofen gar die Strümpfe überziehen mussten. Nun bestand meine Kundschaft aus berufstätigen Frauen. Die berufstätige Frau muss sich wohlfühlen in ihrem Kleid. Man muss die Ärmel hochkrempeln können. Affektiertheit ist nicht Schönheit.«[10] Obwohl Poiret das Korsett bereits vom Laufsteg verbannt hatte, ging Chanel als Moderevolutionärin in die Geschichte ein, die den Frauen tatsächliche Bewegungsfreiheit verschaffte: weg mit dem Korsett, weg mit der Taille, weg mit all dem einengenden Tand und Plunder. Stattdessen lange Pullover, gerade Röcke und das alles gern aus Jersey, einem Material, das bisher vor allem der Herrenunterwäsche vorbehalten gewesen war. Getragen wurde dies alles von Frauen, deren Teint so sonnengebräunt war wie der von Chanel selbst. Dahin die Zeit der vornehmen Blässe. Der neue Frauentyp war androgyn und pfiff auf die Moral der Vorkriegszeit. Coco Chanel kreierte die Mode der Goldenen Zwanziger, als mit den Flapper Girls und der Neuen Frau die erste weibliche Subkultur entstand, die sich auch über Mode definierte: junge Frauen mit eigenem Geld, eigenem Kopf, einer bestimmten Kleidung und einem bestimmten Haarschnitt. Coco Chanel ist bis heute so sehr Symbol dieser Zeit, dass sich irrigerweise sogar die von ihr durchaus forcierte Annahme durchgesetzt hat, sie sei die erste Frau gewesen, die in Frankreich die Coupe à la garçonne, also den Bubikopf, getragen hätte. Dabei hatte Poiret bereits 1908 Mannequins mit dieser Frisur auf den Laufsteg geschickt. Gleichwohl wurde Chanel zum Inbegriff des Garçonne-Fashion-Style mit seiner schlichten schlanken Silhouette, der 1922 durch den französischen Schriftsteller Victor Margueritte, der sich für den Feminismus starkmachte, seinen Namen erhielt. In seinem Roman La Garçonne bricht eine emanzipierte junge Frau aus bestem Hause im Paris der 1920er-Jahre mit den bürgerlichen Konventionen, lebt ihre Sexualität auch mit Frauen aus und bestimmt voll und ganz selbst über ihr Leben: »Was die Leute dazu sagen werden, meinst du, nicht wahr? Die Konsequenzen? … Darauf pfeife ich! Die Gesellschaft? Die lehne ich ab. Ich breche mit ihr, um unabhängig und nur nach meinem Gewissen zu leben! Um als Frau das zu sein (…), was du zum Beispiel niemals sein wirst: ein anständiger Mensch! Adieu!«[11] Mit seinem Buch gab Margueritte einer ganzen Frauengeneration ihren Namen. Das Buch wurde in viele Sprachen übersetzt und war eines der meistverkauften Bücher der französischen Zwischenkriegszeit. Seinen Autor machte es reich und berühmt: »Die Garçonnes ist nur eine Etappe auf dem nicht aufzuhaltenden Marsch des Feminismus gegen das wunderbare Ziel hin, das er erreichen wird«, schrieb Margueritte im Vorwort.[12] Doch gerade in konservativen Kreisen geriet das Buch zum Skandal. Margueritte wurde aus der Ehrenlegion entlassen, musste seine Orden zurückgeben und wurde von diversen konservativen Vereinen angezeigt. Mit einem Schreiben an die Kanzlei der Legion verabschiedete er sich aus ihren Reihen: »Ich danke Ihnen für den Zuwachs an Ehre, die mir die strafende Gerechtigkeit (…) verleiht. So sind nun alle Schriftsteller der Ehrenlegion dem Säbel oder der Zuchtrute unterworfen. Sie wird in Zukunft wissen, was Gedankenfreiheit kostet. (…) Ich überlasse Sie der unauslöschlichen Lächerlichkeit und begebe mich von neuem an die Arbeit, im Vertrauen auf die wiedergutmachende Zukunft und dem vollen und stolzen Bewußtsein, niemals meine Pflicht als Mann, meine Redlichkeit als Schriftsteller vergessen zu haben.«[13]

Coco Chanels Mode war exklusives und teures Understatement, Pelz gab es bei ihr nur als Innenfutter. Ihre Mode stand für Purismus, Funktionalität und Schlichtheit – eine Mode ohne Schnörkel, die sich ganz der klassischen Moderne verpflichtet fühlte. 1935 hatte Coco Chanel 4000 Angestellte und verkaufte jedes Jahr 28 000 Kleider. Sie war eine der reichsten Frauen Frankreichs und zugleich eine der geheimnisvollsten. Die arme Verwandtschaft auf dem Land hielt sie mit monatlichen Zahlungen bei Laune, niemand sollte erfahren, woher sie wirklich kam. Sie verkehrte nur in den besten Kreisen, war generöse Förderin der Kunst und litt dennoch unter ihrer Herkunft. Salvador Dalí schrieb über sie: »Ihr Leben war ein ununterbrochener Monolog, in dem sie alles erzählte, und die Unordnung ihres Lebens wurde dann zu einem magischen Gleichgewicht. Ihren Salon betreten hieß ein surrealistisches Golkonda entdecken. Als sie mich zum ersten Mal einlud, wußte ich gleich, wer sie war. Umgeben von Perlmutt, Ebenholz, Gold und Kristall, von Masken, Spiegeln und Parfums, inmitten ihrer mythologischen Herde von Löwen, Hindinnen und einem angreifenden Eber, saß Coco Chanel, den Hut, von dem sie sich niemals trennte, auf dem Kopf und rauchte ununterbrochen und redete, redete, redete – herrisch, unschuldig und schrecklich. Sie sagte: ›Nicht wahr, Dalí, Berühmtheit ist Einsamkeit?‹«[14]

Eine Autobiografie verfasste sie nie. Wenn sie über sich sprach, dann meist in der dritten Person. 1959 gestattete sie dem Chefredakteur der Marie-Claire, Marcel Haedrich, über zwölf Jahre hinweg Interviews mit ihr zu führen. Einmal war er so begeistert von ihrer Offenheit, dass er sich beim nächsten Besuch ausdrücklich bei ihr bedankte. Doch Coco las das transkribierte Gespräch mit wachsendem Erstaunen und sagte schließlich: »Wer um Himmels willen hat Ihnen denn diesen Blödsinn erzählt, mein Lieber?«[15] Haedrich hielt Coco für »ein ehrwürdiges Ungeheuer. Siegesbewußt zwang sie ihren Stil der ganzen Welt auf.«[16]

Coco Chanel war die Königin der Mode – bis Elsa Schiaparelli kam und Chanels Zurückhaltung mit üppigem Dekor, Dramatik, Übertreibung, Witz und einem Design voller Mut und Kreativität konterte. Ihre ausgefallenen Ideen, die sie in Kooperation mit den berühmtesten Künstlern ihrer Zeit umsetzte, rannten bei der durch Chanel emanzipierten Frau offene Türen ein, denn es gehörte enormes Selbstbewusstsein dazu, Elsa Schiaparellis extravagante Entwürfe zu tragen. Mode von Schiaparelli wurde zum Ausdruck der emanzipierten Frau der 1930er-Jahre. Bettina Ballard von der französischen Vogue bringt es auf den Punkt: »Eine Schiaparelli-Kundin brauchte sich keine Gedanken darüber zu machen, ob sie schön war oder nicht – sie war ein Typ. Sie fiel auf, wo immer sie hinging, geschützt durch einen Panzer (…) Ihre Kleider gehörten mehr zu Schiaparelli als zu ihr. Es war, als ob sie sich den Chic einer anderen auslieh und damit auch deren Sicherheit.«[17]

Im Gegensatz zu Coco Chanel wollte Elsa Schiaparelli ihre Kundinnen nicht befreien, sie kreierte Mode für Frauen, die schon frei und stilbewusst waren und genau wie sie selbst keine »Girls« mehr. Nach Jahren der unauffälligen Eleganz ging es jetzt darum, sich abzuheben, aufzufallen, eine eigene Handschrift, auch modisch, an den Tag zu legen. Elsa Schiaparelli war die logische Antwort auf Coco Chanel. Individualität und Originalität folgten auf Uniformität und Funktionalität. Damit wurde sie die Modeschöpferin der 1930er-Jahre, jenes Jahrzehnts, das wie kein anderes für Krisen, Gefahren und beginnende Entmenschlichung steht. Die rasante Entwicklung hin zum Weltenbrand hatte jedoch auch auf das Hause Schiaparelli und seine Gründerin dramatische Auswirkungen. Es kam der Tag, an dem Mode selbst für die Königin der Mode zur Nebensache wurde und die Herausforderung des Himmels eine ganz neue Bedeutung bekam.

Bis dahin aber blieben Coco Chanel und Elsa Schiaparelli, wie der Fotograf Cecil Beaton ganz richtig schreibt, die Modeikonen im Paris der Zwischenkriegszeit: »Zwischen zwei Weltkriegen sowie Poirets Haremsmode und Diors New Look dominierten zwei Frauen die Haute Couture – Schiaparelli und Chanel.«[18] Allerdings mit grundverschiedenen Ansätzen: Während Chanel sich bemühte, den Frauen die universelle Schönheit der Schlichtheit zu vermitteln, bedeutete Schönheit für Elsa Schiaparelli, Individualität zu zeigen: sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen, Selbstbewusstsein auszustrahlen, nicht jedem Modetrend hinterherzulaufen, sondern letztlich seinen eigenen Stil zu finden. Coco vertrat in diesem Duell die klassische Moderne à la Bauhaus – Elsa die Dada-Bewegung und den Surrealismus. Von Chanel wurde sie deshalb als »angebliche Künstlerin«, die von Schneiderkunst nicht die leiseste Ahnung habe, verspottet. Schiaparelli, die niemandem etwas schuldig blieb, titulierte Chanel ihrerseits verächtlich als »französische Hutmacherin«.

Zur klammheimlichen Freude ihrer Zeitgenossen fand der Kampf der beiden Gigantinnen nicht nur auf den Titelseiten der berühmten Modezeitschriften statt. Einmal traf Coco bei einem Lunch im Ritz auf Elsa und den Fotografen Horst P. Horst. Chanel bemühte sich an deren Tisch, woraufhin Horst sich höflich erhob, um kurz mit ihr zu plaudern. Eine geschlagene Stunde sprach Chanel daraufhin mit Horst, ohne die am Tisch sitzende Elsa auch nur eines Blickes zu würdigen.

Die Rivalität der beiden war in Paris das Tagesgespräch. So lud Chanel Elsa bei einem Empfang ein, sich auf einen frisch gestrichenen Stuhl zu setzen, dies würde ihr noch mehr von ihrer geliebten Vielfalt bescheren. Bei einem Kostümfest im Landhaus des Fotografen André Durst kam es beinahe zum Showdown. Getreu dem Motto »Waldgeister« erschienen die Gäste in Naturkostümen, einzig Chanel ging als Mademoiselle Chanel. Elsa Schiaparelli hingegen, die gerade in ihrer letzten Kollektion die Natur selbst zur Kunst erhoben hatte, kam als surrealistischer Laubbaum. Zur Überraschung aller Anwesenden sah man die beiden Damen plaudern, als wären sie die besten Freundinnen. Schließlich forderte Coco Elsa auch noch zum Tanz auf. Einträchtig tanzten die beiden unter Chanels Führung in Richtung eines mannshohen Kandelabers, an dem Elsas Kostüm Feuer fing. Absicht? Eine böswillige Unterstellung, versicherte Mademoiselle Chanel: »Ich habe sie sehr gern. Zum Beispiel, neulich auf diesem Kostümball, da war sie in einem schwarzen Ballettkostüm mit Juwelen im Haar und sah bezaubernd aus, meine Liebe, bezaubernd, aber so einsam, ohne einen Mann zum Tanzen, arme Seele, und da war ich in meinem Waldnymphenkostüm, enge Hose mit Blättern, also ging ich zu ihr hin und bat sie um diesen Walzer. Es war herrlich, wie können die Leute nur so gemein sein?«[19] Für einen kurzen Moment hatte Mademoiselle offenbar vergessen, dass sie für Eleganz und Sachlichkeit stand. Palmer White, einer der weltweit besten Schiaparelli-Kenner, hat sicher recht, wenn er meint, dass Madame und Mademoiselle wohl weniger Konkurrentinnen als vielmehr Antagonistinnen der Mode waren.[20] Doch darüber bilden Sie sich wohl am besten selbst ein Urteil.

Heute, mehr als neunzig Jahre später, strahlt die Sonne über Paris. Kein Wölkchen trübt den blauen Himmel über der Place Vendôme. Wieder einmal staune ich über diesen beeindruckenden Platz mit seinen wunderschönen Stadtpalais, in denen sich berühmte Modeschöpfer und Juweliere niedergelassen haben. In Haus Nr. 21, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel Ritz liegt, fast ein wenig versteckt, der Eingang zur Maison Schiaparelli. Deren Gründerin hat im Gegensatz zu Coco Chanel sehr wohl eine Autobiografie verfasst. Darin schrieb sie von sich mal in der ersten, mal in der dritten Person als »Schiap«. Sie unterschied exakt zwischen dem privaten und dem öffentlichen Ich und war bis zuletzt bemüht, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zu behalten. Ihr Privatleben hielt sie dabei so weit wie möglich unter Verschluss. So extrovertiert ihre Mode war, so introvertiert war Madame selbst.

Auch wenn ihr Haus in den letzten Jahren mit spektakulären Kreationen wieder von sich hören macht, so scheint es doch, als habe Coco Chanel das Duell der beiden letztlich für sich entschieden. Obwohl nach dem Zweiten Weltkrieg von der Fachpresse als innovationsarme Langweilerin bezeichnet, gelang ihr Mitte der 1950er-Jahre, trotz ihres schäbigen Verhaltens während der Besatzung, ein sensationelles Comeback. Heute ist Coco Chanel eine Weltmarke und selbst Modemuffeln ein Begriff. Elsa Schiaparelli hingegen ist wohl nur mehr Modeenthusiasten bekannt. Dabei sagte kein Geringerer als Yves Saint-Laurent einst über sie: »Madame Elsa Schiaparelli trat alles nieder, was alltäglich war. Sie war unvergleichlich. Ihre Vorstellungskraft kannte keine Grenzen. So etwas gibt es nicht noch einmal.«[21]

Es wird Zeit, sie ins Rampenlicht zurückzuholen.

In diesem Sinne: Bienvenue à Paris!

Place Vendôme, Paris, im Sommer 2025

»Stil hat für mich nichts mit Mode zu tun.

Stil – das bedeutet Mut, eigenen Charakter zu haben und sich zur eigenen Persönlichkeit zu bekennen.«

(Tom Ford)

»Elsa – niemals war ein Name weniger angemessen.«

I.Madame und die Freuden von la famiglia

Das Kapitel, in dem Italien nach langen Kämpfen ein Nationalstaat mit Vittorio Emanuele II. an der Spitze und einem entmachteten Papst geworden ist, das Land von zahlreichen Unruhen erschüttert wird und im Palazzo Corsini in Rom eine außergewöhnliche kleine Dame geboren wird …

»Die italienische Künstlerin, die jetzt auch noch Mode macht«, so lästerte Coco Chanel dereinst über Elsa Schiaparelli. Dass die verhasste Konkurrentin im Gegensatz zu Mademoiselle Gabrielle Chanel keine gebürtige Französin war, betonte diese bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Eine Italienerin, die sich in Haute Couture versuchte – einfach lächerlich. Dass es gerade Schiaparellis Aufwachsen in Italien war, das den Grundstein für deren steile Karriere legte, wollte Chanel nicht wahrhaben. Doch es besteht kein Zweifel: Elsa Schiaparellis Sinn für Schönheit, Ästhetik und Formvollendung, der so ganz anders geartet war als der ihrer ewigen Rivalin, wurde geprägt von einer der schönsten Städte der Welt: Rom.

Als Elsa Schiaparelli das Licht der Welt erblickt, ist Rom seit knapp zwanzig Jahren die Hauptstadt des noch jungen Königreichs Italien und hat große bauliche Veränderungen hinter sich. Infrastrukturmaßnahmen sollen die lange vernachlässigte Stadt in die Moderne bringen. Dringend nötige Hygieneverbesserungen werden eingeleitet, um Epidemien ein für alle Mal zu verhindern. Die umfangreichen Maßnahmen zum Schutz vor den gefürchteten Tiber-Hochwassern machen die Stadt für neue Bewohner attraktiv. Zahlreiche Landarbeiter zieht es in die Stadt. Rom wächst und wächst, zum ersten Mal seit der Antike sprengt das Stadtgebiet die Aurelianische Mauer. Die Menschen hoffen, dass Italien nun endlich zur Ruhe kommt.

Die vergangenen Jahrzehnte, die Zeit des Risorgimento (Wiedererstehung) zwischen 1815 und 1870, die letztlich zur Einigung Italiens führten, waren turbulente Jahre gewesen. Seit der Spätantike war Italien in Stadtstaaten und Fürstentümer aufgeteilt, darunter auch der Kirchenstaat, dessen Ausdehnung weit über Rom hinausging. Am Beginn des 19. Jahrhunderts war Italiens Blütezeit kulturell und historisch lange vorbei und die politischen Gebilde, die sich auf dem Gebiet »Italiens« tummelten, waren so unterschiedlich, dass es zwischen Bewohnern von Nord und Süd zu Verständigungsschwierigkeiten kommen konnte. Klemens Fürst von Metternich, der führende Politiker Europas jener Zeit und ein strikter Gegner des Risorgimento, verstieg sich 1849 gar zu der These, dass Italien nur ein geografischer Begriff sei. Um das Land wieder zu alter Blüte zu führen, setzten sich im 19. Jahrhundert vor allem Intellektuelle für einen sich aus der Kultur und Historie gründenden Nationalstaat Italien ein, dessen Gründung eine Revolution von unten vorangehen sollte. Die einst so ruhmreiche gemeinsame Geschichte sollte alle Menschen, die auf dem Gebiet Italiens lebten, einen. Dass vor allem die Landbevölkerung im Süden mit dieser identitätsstiftenden Idee nur wenig anzufangen vermochte, wurde allerdings zur schweren Belastung für diese Einigung. Der Dichter Giuseppe Mazzini steht wie niemand sonst für die Idee einer demokratischen nationalen Unabhängigkeit Italiens. Der demokratische Zentralstaat sollte die Angleichung der Lebensverhältnisse bringen und zugleich regionale Unterschiede bewahren. Militärisch unterstützt wurde Mazzini von Giuseppe Garibaldi, dem berühmten italienischen Freiheitskämpfer. Während der Revolution 1848/49 riefen die Revolutionäre unter Mazzini in Rom, das damals zum Kirchenstaat gehörte, die Römische Republik aus. Doch Louis Napoléon Bonaparte, der Neffe Napoleons I., eilte dem geflohenen Papst Pius IX. zu Hilfe und besiegte die römischen Republikaner, die sich unter der Führung Garibaldis erbittert wehrten. Als nach weiteren revolutionären Aufständen und dem italienischen Unabhängigkeitskrieg im März 1861 endlich das Königreich Italien ausgerufen wurde, war dies nicht die von Mazzini ersehnte Staatsgründung von unten, sondern Ergebnis des diplomatischen Geschicks von Camillo Benso von Cavour, Ministerpräsident des Königreichs Sardinien. Der neue Staat war eine Gründung von oben, die 1870 mit der Eingliederung des Kirchenstaats vollendet wurde. Bereits 1867 hatte Garibaldi den Versuch unternommen, den über die Jahre geschrumpften Kirchenstaat zu beseitigen, war aber von der päpstlichen Armee mit Unterstützung Frankreichs, das seit Napoleon I. die historische Schutzmacht des Kirchenstaats darstellte, in der Schlacht von Mentana niedergerungen worden. Mit Beginn des Deutsch-Französischen-Krieges 1870/71 zog die Schutzmacht Frankreich jedoch ihre Truppen aus Rom ab, da alle Soldaten für den großen Krieg mit dem »Erbfeind« benötigt wurden. Eine Situation, die die italienischen Truppen für sich zu nutzen wussten. Am 20. September 1870 gelang es den Bersaglieri, den Kirchenstaat einzunehmen. Noch heute erinnern in Italien Straßen mit Namen Viale XX Settembre an diesen Tag. Durch eine Volksabstimmung wurde der Kirchenstaat am 6. Oktober 1870, nach 1143 Jahren Existenz, Teil von Italien. 1871 wurde Rom zur Hauptstadt und Regierungssitz der konstitutionellen Monarchie Italiens unter Vittorio Emanuele II.

Die Einigung Italiens bedeutete das Ende des seit der Pippinischen Schenkung 756 existierenden Kirchenstaates und brachte einen enormen Macht- und Einflussverlust für das Papsttum mit sich. Unter der wachsenden Begeisterung für die Nation Italien hatte die Hingabe an den Katholizismus zum Leidwesen der Kirche bereits vorher gelitten. Für den Papst kam der Nationalstaat einem Sakrileg gleich, und so fand der neue Staat seinen größten Gegner im Oberhaupt der katholischen Kirche. Pius IX., aller weltlichen Macht, seiner Territorien und auch seiner Truppen beraubt, verstand sich als Gefangener im Vatikan, jenem mitten in Rom gelegenen 44 Hektar großen Gebiet rund um den Petersdom. Weder Pius IX. noch seine Nachfolger Leo XIII. und Pius X. erkannten den italienischen Staat an, belegten stattdessen alle, die an der Einnahme Roms im September 1870 beteiligt waren, mit einem Bann. In der päpstlichen Bulle »Non expedit« vom September 1874 untersagte Pius IX. zudem allen italienischen Katholiken unter Androhung der Exkommunikation die aktive und passive Teilhabe an demokratischen Wahlen. Zu den Parlamentswahlen 1904 wurde diese Bestimmung zwar erstmals gelockert, aufgehoben aber wurde sie erst 1919 unter Benedikt XV. Pius IX. und seine Nachfolger begriffen sich auf dem Gebiet des Vatikans als rechtmäßige Souveräne, wofür es keinerlei rechtliche Grundlage gab. Tatsächlich war auch der Papst nur ein ganz gewöhnlicher italienischer Bürger. Erst die Lateranverträge von 1929 lösten die sogenannte Römische Frage. Vatikanstadt erhielt vom Königreich Italien, vertreten durch den faschistischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini, die staatliche Souveränität zugesprochen. In der Nachfolge des Kirchenstaates, der sich territorial nun allein auf die Vatikanstadt beschränkt, wurde diese in einem Staatsvertrag als eigenständige Nation anerkannt. Dies garantiert bis heute die Souveränität des Apostolischen Stuhls auch auf internationaler Ebene. Der Papst wurde Staatsoberhaupt dieses Staates, dem für die Eigentumsverluste von 1870 eine Entschädigung in Höhe von 1,75 Milliarden Lire zugesprochen wurde.

Bei Elsas Schiaparellis Geburt sind Kirche und Staat von dieser Einigung noch weit entfernt. Kurz zuvor hatte der neue Nationalstaat dem italienischen Theologen Giordano Bruno, den die Inquisition 1600 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt hatte, ein Denkmal gesetzt und zwar exakt an der Stätte seiner Hinrichtung. Ungeachtet dessen bleiben seine Schriften bis 1966 auf dem katholischen Index Romanus, der Liste der verbotenen Bücher. Nahe der Villa Medici in der Passeggiata del Pincio wird eine Granitsäule zum Gedenken an den italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei errichtet, der hier nach seiner Verurteilung durch das Heilige Officium, die Inquisition, im Sommer 1633 unter Hausarrest gestellt worden war. Die Verwaltung des neuen Italiens befindet sich in einem ehemaligen Gebäude des Kirchenstaates – ein Affront. In ihrer Ablehnung des neuen Staates weiß die Kirche viele erzkatholische Italiener vor allem aus dem Süden auf ihrer Seite. Dass Klöster enteignet und aufgelassen wurden, erregte den Volkszorn vor allem der katholischen Landbevölkerung. Da sich zudem die Lebensbedingungen nicht verbessern und die Italiener sowohl unter einer hohen Steuerlast als auch dem Militärdienst ächzen, kommt es immer wieder zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Dem neuen Nationalstaat gelingt es nicht, das Land zu alter Größe zu führen. Dies schürt auch bei vielen seiner Anhänger Enttäuschung und Wut und macht in den 1920er-Jahren den Weg frei für Benito Mussolini, der den Italienern genau das verspricht: neue Größe. Fürs Erste aber sind vor allem konservative Italiener zerrissen zwischen ihrem Glauben und ihrer Loyalität zu einem neuen Staat, der nicht zur Ruhe kommt.

Ja, es sind unruhige Zeiten, in die Elsa Schiaparelli am 10. September 1890 hineingeboren wird. Aber in ihrem Falle sind es zumindest wohlhabende, kultivierte und höchst gebildete Verhältnisse: die Mutter eine italienische Aristokratin, der Vater Professor für Orientalistik, die Verwandten samt und sonders Wissenschaftler, Abenteurer und Entdecker. Zum Hause Schiaparelli zählt neben einer Heerschar von Dienstboten auch Elsas ältere Schwester Beatrice, mit der sie sich ein Zimmer teilt. Allein durch ihre Herkunft wird Elsa Schiaparelli immer Teil der High Society sein. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen wird sie niemals nur als Modeschöpferin wahrgenommen. Sie gehört von Anfang an dazu, muss sich ihren Eintritt in die »besseren« Kreise niemals erkämpfen.

Der Geburt eines Kindes folgt in einer katholischen italienischen Familie selbstredend umgehend die Taufe. Auf den Armen seiner deutschen Amme wird das Baby, begleitet von den Eltern und der großen Schwester, feierlich in den Petersdom getragen. Die Zeremonie ist schon in vollem Gange, als der Priester sich nach dem Namen der neuen Erdenbürgerin erkundigt. Es folgt peinliches Schweigen, wie Elsa in ihrer Autobiografie zu berichten weiß: »Niemand hatte daran gedacht, einen Namen für das Kind auszusuchen, denn es war ein Mädchen, und alle hatten einen Jungen erhofft. Vor der Niederkunft hatte der gelehrte Vater orientalische Bücher gewälzt – den Koran und auch Tausendundeine Nacht – auf der Suche nach einem passenden Namen für einen Jungen. Aber als sich herausstellte, dass das Baby ein Mädchen war, verlor die Familie das Interesse und bemühte sich nicht weiter darum, einen Namen zu finden.«[22] Die für Richard Wagner schwärmende Amme schlägt schließlich ihren eigenen Namen vor: »Elsa«. Eine wunderbare Lösung, gegen die niemand Einwände hat. Das kleine Mädchen erhält die Namen Elsa Maria Luisa Schiaparelli und kann sie zeit ihres Lebens nicht ausstehen: »Elsa. Niemals war ein Name weniger angemessen. Er war der Beweis für Schiaps erste Niederlage. Der Kampf hatte begonnen.«[23]

Das Kind wächst im Palazzo Corsini in Trastevere in Rom auf, einem prächtigen Barockbau mit wunderbaren Gartenanlagen, die heute Teil des Botanischen Gartens von Rom sind. Dass er zwischen dem Stadtgefängnis und einer Nervenklinik liegt, hält Elsa für absolut passend. Dabei hat er eine faszinierende Historie. Ehe die Familie Corsini das Gebäude 1740 für sich umbauen ließ, hatte dort die zum Katholizismus bekehrte schwedische Königin Christina Zuflucht gefunden. Während der Besetzung Roms durch Napoleon lebte hier Joseph Bonaparte, der älteste Bruder Napoleons und spätere Joseph I., König von Neapel und Spanien. Dass die Familie Schiaparelli hier wohnt, verdankt sich der Position des Vaters, dessen berufliche Stellung eine hochherrschaftliche Dienstwohnung im Palazzo Corsini mit sich bringt. Celestino Schiaparelli war einst Schüler des berühmten sizilianischen Orientalisten Michele Amari, eines Teilnehmers in Garibaldis Zug der Tausend. Nun ist er selbst Professor für Arabistik. Er ist Experte für Islamstudien des Mittelalters und erster Bibliothekar der Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei, die ihren Sitz im Palazzo Corsini hat. Die Accademia Nazionale dei Lincei, heute die Akademie der Wissenschaften Italiens, ist die älteste private Organisation zur Förderung der Naturwissenschaften und zählt Koryphäen wie Galileo Galilei, Charles Darwin, Niels Bohr und Milton Friedman zu ihren Mitgliedern. Die vielen Kunstwerke, Skulpturen, Gemälde und Wandteppiche, die den Palazzo schmücken und zwischen denen die kleine Elsa aufwächst, schärfen ihre Sinne für Ästhetik, Schönheit und Kunst. Von ihrem Fenster aus kann Elsa in die Fenster der Bibliothek blicken: »Selbst in diesem frühen Alter schenkte sie mir ein köstliches Gefühl von Frieden und Entrücktheit, ganz anders als alles, was ich kannte.«[24] Sie liebt Bücher. Am liebsten hält sie sich in der großen Privatbibliothek ihres Vaters auf und blättert dort in den kostbaren illustrierten Manuskripten. Nach seinem Tod wird Celestino Schiaparellis Bibliothek in der italienischen Nationalbibliothek aufgehen.

Als Wissenschaftler ist Elsas Vater eine Koryphäe und zeitweise auch Dekan der Universität La Sapienza in Rom. Seine Familie stammt aus dem Piemont und ist sehr intellektuell. Celestino ist bei Weitem nicht der Einzige, der es zu etwas gebracht hat. Eine Schwester ist Äbtissin, sein Bruder Giovanni ein berühmter Astronom und Direktor der Sternwarte Osservatorio Astronomico di Brera in Mailand. Giovanni Schiaparelli ist überzeugt, dass es Leben auf dem Mars gibt. Seine bedeutendste wissenschaftliche Entdeckung sind die Marskanäle, die, wie man heute weiß, aber nur das Ergebnis einer optischen Täuschung sind. Sie bringt ihm dennoch höchsten Ruhm und diverse Ehrungen ein, darunter auch die Bitte der Stadt Mailand, sich als Senator nach Rom wählen zu lassen. Ein Ansinnen, dem sich der bescheidene und zurückhaltende Wissenschaftler ein ums andere Mal entzieht. Eines Tages wird deshalb eine Abordnung der Stadt höchstpersönlich bei ihm vorstellig, wie Elsa in ihren Memoiren verrät: »Sie läuteten an der Tür. Eine lange Zeit passierte nichts. Die Diener waren ausgegangen und der Geist des großen Astronomen tummelte sich zweifellos auf den Wiesen des Mars. Wie heiß es war! Endlich kam er herunter und an die Tür. Wegen der erdrückenden Hitze hatte er sich gedankenlos Erleichterung verschafft und als er die Tür öffnete, sah die Delegation zu ihrer großen Verblüffung, dass der berühmte Mann splitternackt war!«[25] Senator wird Giovanni Schiaparelli dennoch. Allerdings betritt er den Palazzo Madama in Rom, in dem der Senat seinen Sitz hat, nur ein einziges Mal – um seinen Amtseid abzulegen. Mit seiner Familie lebt der Astronom in einer großen neapolitanischen Villa in der Nähe von Mailand. Elsa, die ihrem Onkel eng verbunden ist, erinnert sich noch in hohem Alter an ihre Besuche dort und die ausgezeichnete Polenta, die dort serviert wurde. Onkel Giovanni lässt sie immer wieder durch das große Teleskop der Sternwarte gucken und weckt so ihr Interesse für Astronomie und Astrologie. Dass er die von ihr so verhassten sieben Muttermale, die sich über ihre linke Gesichtshälfte bis zum Hals hinziehen, als das wunderschöne Sternbild des Großen Bären interpretiert, wird sie ihm nie vergessen. 1937 wird sie eine ganze Kollektion diesem Thema widmen.

Zum Schiaparelli-Clan gehört auch der berühmte Ägyptologe Ernesto Schiaparelli, ein Cousin des Vaters. Bei insgesamt zwölf Ausgrabungsreisen nach Ägypten wird er 1904 im Tal der Königinnen das Grab von Königin Nefertari, der Lieblingsfrau Ramses’ II. entdecken – das bedeutendste Grab des ganzen Tals. Auch er gehört zu Elsas Lieblingsverwandten. Als Direktor des Museo Egizio, des Ägyptischen Museums in Turin, leitet er das zu seiner Zeit zweitgrößte ägyptische Museum der Welt. Der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler und spätere Professor für Ägyptologie an der Universität von Turin ist auch ein großer Philanthrop. Bei seinen Ausgrabungen in Luxor hatte er 1884 Mönche des Franziskanerordens getroffen, die dort karitativ tätig waren. Wieder zu Hause, gründete er eine Stiftung, die neben der Unterstützung italienischer Missionare auch Krankenhäuser und Schulen in Afrika baut.

Von so viel Abenteuer hält Elsas Vater nichts. Der 49-Jährige umgibt sich lieber mit Büchern als mit Menschen, liest alte Schriften auf Persisch, Sanskrit und Arabisch. Sein liebstes Freizeitvergnügen ist seine kostbare Münzsammlung, ein Hobby, das er mit dem italienischen König teilt, mit dem er diesbezüglich in regem Austausch steht. Nicht nur deshalb ist die Familie Schiaparelli zu Festen bei Hofe immer geladen. Doch zu Elsas Bedauern schlägt ihr Vater alle Einladungen aus: »Die Etikette verlangte ein tief dekolletiertes Kleid, und dies hätte mein Vater nie zugelassen.«[26] Celestino Schiaparelli meidet Menschen, so gut es geht. Nur einmal in der Woche macht er eine Ausnahme, um einen alten Freund zu besuchen. In Begleitung seiner schönen Frau, die ihn jedes Mal begleitet, spaziert er dann durchs nächtliche Rom: »Bei jeder dieser Gelegenheiten fand ich am nächsten Morgen eine Süßigkeit auf meinem Nachttisch vor, die mir zeigen sollte, dass er und meine Mutter in dieser abenteuerlichen Nacht an ihr kleines Mädchen gedacht hatten.«[27] Um möglichst wenigen Menschen zu begegnen, geht Elsas Vater genau zwei Mal am Tag spazieren: um sechs Uhr morgens, wenn Rom noch schläft, und um zwei Uhr nachmittags, wenn die Stadt Siesta hält. Er ist lieber Betrachter als Akteur, und am allerliebsten betrachtet er die Welt von oben, nicht unbedingt zur Freude seines Töchterchens: »Wenn wir zusammen verreisten, war sein erster Gedanke, das höchste Gebäude oder den höchsten Turm in der Stadt zu besteigen, und er zwang mich, ihm zu folgen, obwohl ich Höhenangst hatte und nicht in die Tiefe blicken konnte. Ich rollte mich jedes Mal zu einem kleinen Knäuel kindlichen Elends zusammen und kniff die Augen zu.«[28] Dennoch ist Elsa ein Papakind: »Er war ein freundlicher, höflicher Mann, seiner Familie aufs Engste verbunden, ein guter Staatsbürger, ein unbestechlicher Patriot, wenn auch seine Weigerung, Ehren und Auszeichnungen anzunehmen, zuweilen als Arroganz empfunden wurde. In Wahrheit war er schüchtern, und der Beifall der Welt war ihm im Großen und Ganzen gleichgültig. Mit seiner Familie war er streng, sich selbst gegenüber unnachgiebig und ehrlich.«[29] In Elsas Memoiren nimmt il padre einen weitaus größeren Raum ein als die Mutter. Ihrer Ansicht nach passen die Eltern überhaupt nicht zusammen: »Ich habe seine Beziehung mit meiner Mutter nie verstanden und ebenso wenig, wie sie es fertigbrachten, in zehn Jahren zwei Kinder zu bekommen.«[30]

Elsas 35-jährige Mutter Maria-Luisa wächst in einer weniger intellektuellen, dafür aber sehr abenteuerlustigen Familie auf der Insel Malta auf. Ihre eigene Mutter, Elsas nonna, war Schottin und hatte als Tochter des britischen Gouverneurs von Malta den Großteil ihrer Kindheit im Fernen Osten verbracht. Noch ein halbes Kind, hatte sie Marquis Alberto de Dominicis aus Salerno, den späteren italienischen Konsul von Malta, geheiratet. Zusammen bekommen sie fünf Kinder, ehe Elsas nonna mit nur zwanzig Jahren stirbt. Maria-Luisa ist die Jüngste. Als sie zehn Jahre alt ist, stirbt auch ihr Vater, und das Mädchen zieht zu einer befreundeten Familie nach Florenz. Conte Serristori hat selbst zwei Töchter, ist Diplomat, Politiker und ein Kollege des Verstorbenen und kümmert sich von nun an um die Waise.

Mütterlicherseits gibt es in Elsas Familie viele Freiheitskämpfer, Kavallerieoffiziere und politische Exilanten. Einer ihrer Onkel kämpfte mit Garibaldi, wurde von den Bourbonen festgesetzt und entkam nach Ägypten, um dort Berater des Khediven zu werden. Alle Verwandten der Mutter sind zudem ungeheuer attraktiv. Zia Lilly, die ältere Schwester der Mutter, ist besonders schön und führt in den Augen ihrer kleinen Nichte ein unglaublich interessantes Leben: »Das Leben ihrer Schwester war zu abenteuerlich gewesen, als dass man es gutheißen konnte. Sie war mehrfach geschieden und wiederverheiratet. (…) Als Zia in all ihrer Pracht eines Tages durch eine enge Gasse von Neapel spazierte und sich unwiderstehlich fühlte, kam ihr ein junger Mönch entgegen. Geblendet von ihrer Schönheit, bedeckte er seine Augen mit den weiten Ärmeln seiner Kutte, rannte davon und schrie: ›Vade retro, Satana!‹ (Weiche von mir, Satan!)«[31] Am Ende heiratet Tante Lilly einen italienischen Anwalt, mit dem sie nach Ägypten zieht. Ihre Pakete an Elsa, gefüllt mit den schönsten Stoffen und allerlei exotischen Dingen, wecken in ihrer kleinen Nichte die Leidenschaft für Außergewöhnliches. Tatsächlich ist Elsas Kindheit von Schönheit bestimmt. Schon als Baby liegt sie unter einem Pfefferbaum, umsäumt von leuchtend rosa Begonien.

Wie in der italienischen Oberschicht üblich, wächst Elsa überwiegend bei ihrer Amme auf. Dass die von Wagner begeisterte deutsche Amme in nicht geringem Maße dem Alkohol zuspricht, ahnen die Eltern nicht, obwohl sich Beatrice und Elsa gut an die vielen Fläschchen erinnern, die, unter dem Rock versteckt, bei jedem Schritt klirren. Ohne lange zu fackeln, nimmt die Amme die beiden Mädchen selbst in die schäbigsten Tavernen von Trastevere mit, was diese durchaus spannend finden. Ob Elsa und Beatrice statt mit Milch mit Alkohol aufgezogen werden, lässt sich nur erahnen. Nachdem Beatrice den Eltern in aller Unschuld von den gemeinsamen Nachmittagsausflügen erzählt, ist Amme Elsa Geschichte. Von nun an holt Celestino Schiaparelli höchstpersönlich die Ziegenmilch, die in gehobeneren Kreisen als besonders nahrhaft für Kinder gilt, bei den Bauern ab: »Er hielt die Flasche unter seinem Mantel warm, und sie half mir, wie ich fürchte, revolutionär und störrisch zu werden.«[32]

Im Alter von drei Jahren bekommt Elsa ein Zulu-Kindermädchen. Celestino möchte die Sprache lernen, und so ganz nebenbei soll sie auf die Kinder aufpassen. Elsa allerdings ängstigt sich vor ihrer neuen Amme, die Abend für Abend ins Zimmer kommt, um ihr im Schein einer flackernden Kerze Gute Nacht zu sagen: »Sie saß am Fuße meines Bettes und flüsterte: ›Ich liebe dich so sehr. Ich habe alle Menschen begraben, die ich liebte. Ich möchte auch dich begraben.‹«[33] Auf das Zulu-Kindermädchen folgt wieder eine deutsche Kinderfrau. Frau Metzger bringt Elsa einige deutsche Wörter bei, in Erinnerung bleibt ihr jedoch vor allem die große Tanne, die für Frau Metzger an Weihnachten aus dem Schwarzwald geliefert wird.

Elsa ist ein charmantes, sehr fantasievolles Kind, das die Menschen durchaus für sich einnehmen kann. Von den Eltern meist sich selbst überlassen, hält sie sich am liebsten in der Küche auf. Hier versorgt sie sich mit dem von ihr so geschätzten Maisbrot, das bei Mahlzeiten mit den Eltern nicht serviert wird, sehr wohl aber bei den Dienstboten auf den Tisch kommt. Immer wieder schleicht sie sich heimlich in die Küche, um eine Scheibe zu stibitzen und mit Rosa, der Köchin, zu plaudern. Bei einer dieser Gelegenheiten tischt sie der mitfühlenden Rosa eine haarsträubende Geschichte auf: »Du weißt gar nicht, Rosa, wie gut und freundlich meine Eltern sind, mich so zu behandeln, als wäre ich ihre richtige Tochter. Ich bin überhaupt nicht ihre Tochter, Rosa. Ich bin ein armes Findelkind, dessen sie sich erbarmt haben. Sie haben mich adoptiert. Es ist ein Geheimnis und du darfst es niemandem sagen.«[34] Dass die gerührte Rosa bei nächster Gelegenheit der Herrschaft höchstpersönlich ihre Anerkennung für deren Großzügigkeit gegenüber dem armen Findelkind ausspricht, kann ja keiner ahnen. Ein Donnerwetter bricht über Elsa herein, und sie erinnert sich, dass sie zum ersten und einzigen Mal übers Knie gelegt wird: »Es dauerte lange, bis ich wieder sitzen konnte.«[35]

Die Idee, sich als adoptiertes Kind auszugeben, wurzelt in der Unsicherheit und Einsamkeit des fantasiebegabten Kindes. Sie hat es nicht immer leicht, erlebt schon als Kind gerade in Momenten großer Freude auch eine tiefe Traurigkeit: »Als Kind neigte ich dazu, mich unter dem Tisch zu verstecken und mir die Augen auszuheulen, wenn zur Feier meines Geburtstages Geschenke und Belustigungen vorbereitet wurden, womit ich alle verwirrte und zur Verzweiflung trieb.«[36] Dieses von Goethe als »himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt« beschriebene Hin und Her der Emotionen wird Elsa ein Leben lang begleiten und ist in nicht geringem Maße verantwortlich für die schier überbordende Kreativität der späteren Modeschöpferin.

So charmant sie auch ist, eine klassische Schönheit ist sie nicht. Obwohl durchaus apart, hält sie sich für hässlich, woran die Mutter nicht ganz unschuldig ist. Immer wieder weist sie Elsa darauf hin, bei Weitem nicht so schön zu sein wie ihre Schwester Beatrice. Ein Umstand, den Elsa nicht so einfach hinnehmen will. Während sie später als Designerin Mode entwirft, die aus »hässlichen« Frauen Schönheiten machen soll, geht sie als Kind einen anderen Weg, um ihr Äußeres zu verändern. Um so schön zu werden wie die große Schwester, pflanzt sie sich Blumensamen in Rachen, Mund und Ohren: Kapuzinerkresse, Tausendschönchen und Prunkwinde. Denn was gibt es Schöneres als Blumen? Dann setzt sie sich auf den Rasen und wartet. Noch Jahrzehnte später weiß sie in ihrer Autobiografie zu berichten, was geschah: »In dieser nüchternen Welt war das einzige Ergebnis, dass Schiap fast erstickte! Ihre Mutter ließ voller Panik einen Arzt holen, damit er all die Träume und Illusionen aus ihrer viel zu fantasievollen Tochter entfernen möge. Später fand ein anderer Arzt heraus, nach sieben vergeblichen Anläufen, dass sein junger Kollege einen Baumwolltupfer in der Nase des kleinen Mädchens hinterlassen hatte, der dort hart wie Stein geworden war. Dies war aus medizinischer Sicht möglicherweise bedenklich. Für Schiap war die größte Enttäuschung, dass ihr keine Blumen gewachsen waren, um sie in eine Schönheit zu verwandeln. Auf dieses Ereignis folgte keine Strafe ihres Vaters: ›Was für ein kultivierter Mann er doch war!‹«[37] Jahrzehnte später wird sie auf Dalís Gemälde Drei junge surrealistische Frauen stoßen. Die Gesichter der Frauen sind voller Blüten, ihre Kleider zerfetzt. Es wird sie zu einem ihrer berühmtesten Designs inspirieren.

Dass Beatrice eine solch außergewöhnliche Schönheit ist, empfindet Elsa als himmelschreiendes Unrecht, vor allem deshalb, weil sich die große Schwester überhaupt nichts daraus macht. Auch schöne Kleider interessieren Beatrice nicht im Geringsten. Am liebsten würde sie Nonne werden: »Meine Eltern überzeugten sie, diesen Plan aufzugeben, und schlussendlich gehorchte sie. Sie heiratete und wurde eine ausgezeichnete Mutter von zwei Söhnen, aber ich glaube, dass sie tief in ihrem Herzen noch immer bereut, dass sie sich hat umstimmen lassen. Und wie um dies wiedergutzumachen, geht sie jeden Morgen um sechs Uhr zur Messe, wo immer sie auch ist.«[38]