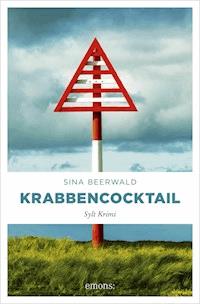

8,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ehepaar Schmälzle

- Sprache: Deutsch

Ein locker-heiterer Krimi von der Perle der Nordsee. Für das schwäbische Rentner-Ehepaar Frieda und Ernst Schmälzle hat sich der Traum von einem Leben auf Sylt erfüllt – nach einer aufregenden ersten Saison ziehen sie nun als Dauercamper auf den Tinnumer Campingplatz. Doch dann wird mitten im Wahlkampf die kleine Tochter des Westerländer Bürgermeisters entführt. Aus der Traum von der Inselidylle! Die Schmälzles stellen die Insel mit ihrem Bulli und Dackel Gustav auf der Suche nach dem Mädchen ordentlich auf den Kopf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Sina Beerwald, 1977 in Stuttgart geboren, wanderte vor zehn Jahren mit zwei Koffern und vielen kriminellen Ideen im Gepäck auf die Insel Sylt aus und lebt dort seither als freie Autorin. Von ihr sind neun erfolgreiche Romane und drei Erlebnisführer erschienen. Sie ist Preisträgerin des NordMordAward und des Samiel Award.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: istockphoto.com/Symbiont Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-325-7 Sylt Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Ein Projekt der AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur.www.ava-international.de

Für Lauris

EINS

»Des glaubd doch dr Guggugg ned, Frieda! Camping im Winter, wie kann man nur so blöd sein wie wir zwei?«

»Du hast eben keinen Sinn für Romantik, Ernst.« Nach fünfundvierzig Ehejahren und vierundvierzig vergessenen Hochzeitstagen konnte Frieda sich dieses Urteil erlauben. Außerdem hatte ihr Ernst während dieser Zeit mehr Macken ausgebildet als das rote Autoblech ihres ebenso alten T1, der von ihm mehr gehegt und gepflegt wurde als ihr Eheleben. Und trotzdem– oder gerade deshalb– liebte sie ihn.

»Doch, Frieda, ich habe Sinn für Romantik. Für Eisenbahnromantik vor dem Fernseher. Das kann ich stundenlang anschauen– in meinen kuschelig warmen vier Wänden. Mauerwänden.«

Ihre Rede. Sie hätte es schon wissen müssen, als sie sich damals beim Tanztee Hals über Kopf in diesen stattlichen Mann mit den Terence-Hill-Augen, ihren Ernst, verliebt hatte– obwohl der erste nähere Kontakt sein Fuß auf ihrem gewesen war. Damals hatte sie ein Sommerkleidchen und Sandalen angehabt, heute trug sie drei Wollpullover übereinander und wünschte sich Moonboots an die Füße.

Letzteres würde sie jedoch niemals zugeben, denn ihr Mann würde den verschneiten Tinnumer Campingplatz sogleich fluchtartig verlassen. Jedoch nur ihr zuliebe, logisch. Es als Erster vorzuschlagen würde gegen seine Ehre gehen. Weil ein Mann niemals fror. Schon gar nicht mehr als sie. Bevor er nicht komplett zum Eiszapfen erstarrt wäre, würde er keinen Piep sagen– und dann wäre es zu spät dazu.

Natürlich wäre ihr ein Leben im mollig warmen Reetdachhäusle ebenfalls lieber, schön gemütlich in eine Decke gehüllt vor dem Kamin sitzen, ein gutes Buch und eine Tasse Tee in der Hand– ihre Ersparnisse hatten jedoch nur für ein Wohnwagendach über dem Kopf gereicht.

Es war ihr gemeinsamer Traum gewesen, zur Rente auf Sylt zu leben, und diesen Traum hatten sie im vergangenen Sommer wahr gemacht, indem sie ihr Reihenendhäusle in Bopfingen der jüngsten Tochter überlassen hatten und mit Spätzlepresse und Dackel Gustav auf den Kampener Campingplatz gezogen waren. Ein Hauch von Luxus wehte schließlich überall, auch zwischen Chemietoilette und Gemeinschaftsdusche. Selbst im Inselwinter, oder etwa nicht?

Zum Saisonende hatten sie ihren Wohnwagen denn auch frohgemut von Kampen auf den ganzjährig geöffneten Campingplatz Südhörn im Herzen der Insel nach Tinnum gezogen. Mit vier Sternen dekoriert, konnte auch im Winter nicht viel schiefgehen– dachten sie.

Gemäßigtes Inselklima, warmer Golfstrom, globale Erderwärmung. Diese Stichworte hätte sie dem deutschen Wetterdienst in der nördlichsten Station Deutschlands gern um die Ohren gehauen. Das scheiterte allerdings daran, dass sie auf den vereisten Straßen nicht bis nach List gelangen würden. Und das, obwohl es erst Ende November war.

Die Streusalzvorräte der Straßenmeisterei waren aufgebraucht, auch vom Festland kam kein Nachschub, und Syltfunk meldete allen Gehwegräumwilligen, dass dies der kälteste Winterbeginn seit acht Jahren sei und darum nicht nur das Streugut, sondern auch die Schneeschaufeln inselweit ausverkauft seien.

Ihr Mann setzte seine Brille, Modell Stubenfliege, auf und starrte fassungslos auf das digitale Thermometer im Wohnwagen. Sie konnte die Anzeige von der Küchenzeile aus ohne Brille lesen. Außen fünf Grad minus, innen fünfzehn Grad plus. Immerhin.

»In unserem Wohnwagen wäre es etwas wärmer, wenn uns nicht die Gasleitung zugefroren wäre«, gab sie vorsichtig zu und schlug mit dem Schneebesen weiter den halb flüssigen Spätzleteig, bis sich üppige Luftblasen bildeten.

Zwar hatte sie nun kein Gas mehr zum Kochen, die körperliche Anstrengung erzeugte jedoch Wärme und täuschte über ihre zitternden Finger hinweg. Zudem musste sie nachdenken, und das konnte sie am besten beim Spätzleteigschlagen machen.

»Frieda, Gasleitungen können nicht vereisen. Unsere Wasserleitung ist zugefroren– weil die Heizung nicht richtig funktioniert.«

»Siehst du, sag ich doch. Wir brauchen also nur eine neue Gasflasche, dann haben wir es wieder kuschelig warm hier drin.« In ihrem Uralt-Wohnwagen, außen türkisgelbgrün und innen mit einer Ausstattung, die auf einen farbenblinden Designer schließen ließ.

Als ihr Ernst ihr im Sommer diesen Wohnwagen präsentiert hatte– Baujahr 1978, das Geburtsjahr ihrer ersten Tochter, um ihr den heimlichen Kauf des Wagens und somit die Überraschung oder besser gesagt den Schreck ihres Lebens schönzureden–, hatte sie sich nicht entscheiden können, ob sie den Innenausstatter oder ihren Mann erschießen sollte.

»Wir haben für den Winter doch das Duo Control.«

»Deo Control?« Sie ließ den Schneebesen in der Schüssel ruhen. »Wozu brauchen wir Deo für Gasflaschen?«

»Duo, hör mir doch zu, Frieda. Eine Zweiflaschen-Umschaltanlage, dieses praktische Teil aus der Bibel, Umschaltventil und Gasdruckregler in einem.«

Ihr Mann und seine Bibel. Jetzt konnte sie sich wieder erinnern, wie er in seinem fünfhundertvierzigseitigen Einkaufsparadies für Campingbedarf aufgeregt auf dieses handtellergroße Ding gezeigt hatte, das automatisch die zweite Gasflasche in Betrieb nahm, sobald die erste leer war.

»Vielleicht liegt’s ja daran, dass dieses Duodeo-Ding im Sonderangebot war?«

»Es war Sommer, als ich es gekauft habe. Und die Anzeige sagt, dass die Betriebsflasche voll ist.«

»Dann wird die Anzeige defekt sein.«

»Ach, Frieda, so eine Gasflasche muss man nur anheben, dann merkt man doch am Gewicht, wie voll sie noch ist.«

»Ach ja? Darf ich dich daran erinnern, dass du gestern, als ich dich um einen Liter Milch für den Milchreis gebeten habe, mit dem ungeöffneten Tetrapak in der Hand den Messbecher gesucht hast?«

»Musst du mir immer alles zweimal aufs Brot schmieren?«, fragte er, während er seinen Werkzeugkoffer aus dem Vorzelt holte.

»Vielleicht liegt es daran, dass ich dir seit über vierzig Jahren das Brot schmieren muss, um schlimmere Unfälle zu verhindern«, rief sie ihm hinterher.

»Du kannst nicht behaupten, dass ich zwei linke Hände habe«, beschwerte er sich halbherzig, als er wieder zurück in den Wohnwagen kam. »Zumindest, was Technik anbelangt, und ich werde schon herausfinden, warum es in unserem Schätzchen nicht mehr richtig warm wird.« Bewaffnet mit Schraubendreher und Taschenlampe kniete sich ihr Ernst jetzt vor die Heizung und drückte wie von Sinnen auf den Zündknopf. Nichts passierte.

Mit ihrem alten »Schätzchen«, wie ihr Mann zu sagen pflegte, hatte sie sich mittlerweile angefreundet– nachdem er den Teppich mit Stroboskopeffekt durch Laminat ausgetauscht hatte und die Sitzbankpolster anstelle der ockerfarbenen und rotbraunen Streifen nun einen anthrazitfarbenen Bezug trugen. Das harmonierte wenigstens besser mit den giftgrünen Vorhängen, die ihr Ernst partout nicht abhängen wollte.

Ebenso hätte sie ihm sein nostalgieerfülltes Herz gebrochen, wenn sie ihn gezwungen hätte, über die violett gemusterte Velourstapete im Schlafbereich– Blattgräser in allen Schattierungen, von Altrosa bis Dunkellila– eine schlichtweiße Raufasertapete zu kleistern.

Immerhin sind wir nicht in Sibirien, sondern auf unserer Trauminsel Sylt gelandet, dachte sie sich im Stillen. Frieda fand Camping im Winter famos, und dass jeder Zweite hier genauso blöd war wie sie, das wussten schon… »Von wem ist noch mal gleich dieser Song mit Westerland und der Sehnsucht?«, fragte sie.

»Hör mir bloß uff mit irgendwelchen Liedern. An singende Barden mit Gitarre hab ich schlechte Erinnerungen.«

Hätte sie ihm bloß nicht das Stichwort geliefert. Auch sie wollte nicht an ihre kleine Liebelei vom Sommer erinnert werden. Aus Gründen. »Und ich bin froh, dass ich mir nicht mehr jeden Tag dieses üppige Dekolleté an der Rezeption vom Kampener Campingplatz anschauen muss, dem du verfallen warst.«

Ihr Ernst schwieg. Es gab dazu auch nichts mehr zu sagen. Nur weil sie lange verheiratet waren, lebten sie nicht wie ein Schwanenpärchen zusammen, sie hatten beide schon immer gerne geflirtet. Aber bei ihrem Umzug nach Sylt hatten sie nicht nur ihr altes Leben über Bord geworfen, sondern zum ersten Mal auch ihr Eheprinzip: Appetit darf man sich holen, aber gegessen wird zu Hause. Schuld trugen sie beide, und sie hatten einander vergeben– vergessen war die Sache noch lange nicht. Es schien ihr aber nicht der richtige Augenblick zu sein, die Geschichte wieder aufzuwärmen, das würde einzig die Stimmung anheizen und das Kälteproblem nicht lösen.

»Himmeldonnerwedder, elendichs Scheißdrecksglomb!« Die Flüche ihres Mannes wurden länger, und das bedeutete, entweder würde gleich die Heizung oder ihr Ernst in die Luft gehen. Besser, sie brachte sich in Sicherheit.

»Ich glaube, ich drehe mal lieber eine Runde mit Gustav und störe dich nicht länger. Wo ist er eigentlich?«

Gustavs Körbchen neben dem Bett war leer. Da den Dackel bei dem Wetter jedoch keine zehn Kaninchen nach draußen locken könnten und er obendrein grundsätzlich lieber spazieren getragen werden wollte, konnte er nicht weit sein.

»Gustav?«, rief sie.

Da raschelte es unter der Bettdecke, und der Hund streckte seinen Kopf gerade so weit unter dem Daunenberg hervor, dass sein Dackelblick voll zur Geltung kam.

»Da ist er ja«, sagte sie erleichtert. »Komm, Gustav. Gassi!«

Doch auch nach der dritten Aufforderung blieb er stur sitzen.

»Ja, heidabimbam, Saggzemend abberau, so a elendichs Scheißdreckshuraglomb– warum funktioniert des denn ned? Aber bitte, lasst ihr beide mich nur allein mit dem Mischd. So ein Allmachtsjenseidsdreckmischd!«

»Ich hab von der Heizung keine Ahnung, das hast du vorhin selbst gesagt. Also dachte ich…«

»Du könntest mich wenigstens seelisch, geistig und moralisch unterstützen. Stattdessen flüchtest du mit dem Hund. Vielen Dank auch! Und jetzt fällt dir nix Besseres ein, als auf deinem Handy rumzutippen, während ich mit dir rede? Oh, wie mir diese Schmartfone-Dinger auf den Geist gehen! Mir geht hier gerade alles auf den Senkel, und zwar gewaltig. Komm, Gustav, wir gehen jetzt mal ’ne Runde frische Luft schnappen.«

Brüskiert hob Frieda die Hände. Da konnte sie doch nichts dafür, dass er nur Telefone verwendete, mit denen man ausschließlich telefonieren konnte, weil das Smartphone, das er kurzzeitig besessen hatte, sein Leben als Wurfgeschoss an der Wand beendet hatte. Sie wollte doch nur nachschauen, welcher Techniker auf der Insel sich mit der Heizungsmarke Truma auskennen könnte, doch solcherlei Hilfe hätte ihr Mann ohnehin rundweg abgelehnt. »Bitte, gern. Wenn du meinst, dass dir davon warm wird? Ich verzichte dankend und bleibe stattdessen weiter im kalten Wohnwagen sitzen.«

»Dann geh doch ins ›Janke’s‹ nebenan und trink einen Pharisäer oder eine Tote Tante. Vielleicht findest du auch einen Mann, der dir ordentlich einheizt. Ich hab jedenfalls die Schnauze voll.«

Ihr Mann grub den Dackel unter der Bettdecke aus und nahm ihn an die Leine. Der Hund schaute sie beide mit einem vorwurfsvoll-fassungslosen Ausdruck an, als wollte er sagen: Okay, wer von euch beiden ist eigentlich auf diese bescheuerte Idee mit dem Winter-Camping gekommen? Wem darf ich ans Bein pinkeln?

* * *

»Mama, schau doch mal!« Rechtes Bein strecken, dachte Sophie, Arme nach außen, auf die Zehenspitzen stellen, Gleichgewicht halten, rechtes Bein anwinkeln, und jetzt drehen, drehen, drehen…

»Sophie, pass auf«, gellte die Stimme ihrer Mutter aus der Küche. »Die teure Vase!«

Erschrocken hielt Sophie mitten in der Bewegung inne. Einer ihrer geflochtenen Zöpfe flog ihr ins Gesicht. Innerlich sah sie schon die kunstvoll bemalte Bodenvase in tausend Scherben zersprungen im Wohnzimmer liegen, doch sie war noch so weit von dem Heiligtum entfernt gewesen, dass gar nichts hätte passieren können.

Sophies Oma applaudierte vom Sessel aus. In der engen Jeans und dem Ed-Hardy-Shirt mit dem glitzernden Totenkopf wirkte sie im bieder-eleganten Wohnzimmer wie ein Rocker auf einem Klassikkonzert. Diesen Eindruck unterstrichen auch ihre kurzen Haare, die durch etwas Gel in alle Richtungen abstanden.

Obwohl Oma Inken in diesem Jahr fünfundsechzig geworden war, ertappte sich Sophie bei dem Gedanken, dass sie viel jünger wirkte als ihre Mutter mit dem strengen Pferdeschwanz und der grauen Stoffhose zur senfgelben Bluse und, wie immer, wenn sie in der Küche stand, der weißen Schürze.

Sophies Mutter hatte ihr den Rücken zugekehrt und war mit der Vorbereitung des Abendbrots beschäftigt. Sie hatte sich zwar um die Vase neben dem hellblauen Seidensofa gesorgt, aber offenkundig keinen Blick an ihre siebenjährige Tochter verschwendet.

So richtig perfekt ist die Darbietung ja auch nicht gewesen, dachte Sophie. Kein Wunder, dass sich Mama nicht dafür interessiert hat. Das Bein musste noch gestreckter sein, noch höher auf die Zehenspitzen, und kein bisschen wackeln beim Drehen.

Das Wohnzimmer war in seiner Größe der perfekte Tanzsaal. Und vor dem großen Ballettnachmittag am Sonntag wollte Sophie noch viel trainieren. Nicht nur, dass alle Eltern der gesamten Ballettschule kommen würden, wie jedes Jahr würde der große Kursaal bis auf den letzten Platz besetzt sein. Über dreihundert Zuschauer, die sich von rund neunzig Tänzern aller Altersklassen begeistern lassen wollten.

»Bravo, Sophie, bravo!« Oma Inken stellte ihre Kaffeetasse aus dünnem Porzellan auf der Glasplatte des Beistelltischchens ab und klatschte abermals in die Hände. »Sehr gut, sehr gut! Das wird den Leuten gefallen. Und ich bin jetzt schon stolz auf dich, meine kleine Primaballerina.«

Oma Inken ist die Beste, dachte Sophie und lief zu ihr, um ihr einen Kuss zu geben. Dabei hätte sie fast das Glastischchen übersehen. Das war ihr auf dem Weg zum Sofa schon oft passiert, aber zum Glück hatte sie es noch nie umgeworfen. In diesem Haus musste man leider auf Schritt und Tritt aufpassen, nichts zu beschädigen. Aber zwischen dem Esstisch und dem hellblauen Seidensofa war genug Platz zum Üben.

»Schaust du noch mal zu, Oma? Und du auch, Mama!«

Letztes Jahr hatte Sophie sich noch nicht getraut, auf der großen Bühne zu stehen, aber dieses Jahr wollte sie unbedingt auftreten, die Lehrerin hatte ihr sogar diesen kleinen Solopart gegeben, weil sie die Beste in der Gruppe war. Also durfte sie sich nicht den kleinsten Fehler erlauben. Sonst würden alle mit dem Finger auf sie zeigen und sie auslachen. Bei anderen Kindern passierte das nicht so schnell, bei ihr wurde jede Kleinigkeit dazu ausgenutzt– weil sie nicht wie andere Kinder war.

Obwohl, eigentlich schon. Sie fand sich selbst sogar ziemlich hübsch mit den Sommersprossen rund um die Stupsnase, ihren meeresblauen Augen mit den langen Puppenwimpern und den blonden Zöpfen. Sportlich war sie auch, dazu intelligent und außerdem nicht auf den Mund gefallen.

Aber sie war auch die Tochter des Bürgermeisters, und deshalb wurde sie gepiesackt. Gegen die Gemeinheiten durfte sie sich jedoch nicht wehren. Sie musste sich alles gefallen lassen– das war ihr von ihrem Vater so eingeschärft worden.

Bis er nach Hause kam, musste das Solostück tänzerisch perfekt sein, nur so konnte sie ihn davon überzeugen, zum Ballettnachmittag zu kommen. Seine Zeit war knapp bemessen, auch abends hatte er oft Termine. Da musste sie schon gute Argumente haben. Denn erfahrungsgemäß interessierte er sich nicht sonderlich für das, was ihr Spaß machte. Wenn sie ihm das ab und zu vorwarf, verneinte er zwar immer, sein abwesender Blick strafte ihn jedoch Lügen.

Noch einmal sollte er sich jedenfalls nicht für sie schämen müssen wie nach ihrem Patzer bei der letzten Aufführung zur Begrüßung der neuen Erstklässler, als sie mit dem Schulchor gesungen und vor Aufregung ihren Text vergessen hatte.

Er war extra gekommen, hatte danach aber kein Wort über ihren Auftritt verloren und war nach einer knappen Verabschiedung zu seinem nächsten Termin gefahren.

Und darum: üben, üben, üben.

»Mama? Oma?« Von ihrer Mutter hörte sie nichts außer Geschirrgeklapper, doch Oma Inken saß in erwartungsvoller Haltung im Sessel und trank weiter ihren Kaffee. »Mama, herschauen!«

Als ihre Mutter wieder nicht reagierte, resignierte Sophie, spürte aber auch zunehmend Wut im Bauch. Das war so typisch! Interessierte es ihre Eltern überhaupt, was sie tat? Immer waren sie mit ihren eigenen Dingen beschäftigt.

Sophie straffte ihren Körper, richtete den Blick auf ihre Oma, konzentrierte sich auf deren Lächeln und stellte sich vor, sie stünde auf der großen Bühne, die Scheinwerfer und aller Augen allein auf sie gerichtet.

Und los. Auf Zehenspitzen und drehen, drehen, drehen!

»Stopp!« Der gellende Schrei aus der Küche drang an ihr Ohr, doch es war bereits zu spät. Sophie war zu schnell, sie nahm ihre Umgebung nur noch schemenhaft wahr und stieß im nächsten Moment gegen das Glastischchen. Wie ein Dominostein fiel es auf die chinesische Vase, die auf dem Dielenboden in tausend Teile zersprang.

Beim Versuch, die Kettenreaktion zu verhindern, hatte Oma Inken ihre Tasse fallen lassen. Kaffeeflecken zierten nun den teuren weißen Läufer und den hellblauen Seidenstoff von Sessel und Sofa.

Sophie hatte sich vom Schreck noch gar nicht erholt, als ihre Mutter bereits neben ihr stand und schrie: »Habe ich nicht gesagt, dass du das lassen sollst? Die Vase, wenn dein Vater das sieht! Und der schöne Seidenstoff– das geht nie mehr raus!«

»Ich helfe dir, Mama«, rief sie kleinlaut.

»Da gibt es nichts zu helfen und auch nichts wiedergutzumachen. Du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer und lässt dich hier nicht mehr blicken, bis ich dich zum Abendessen rufe.« Wie ein Kuckuck, der aus der Uhr geschossen kam, rief und wieder verschwand, zog sie sich genauso schnell, wie sie gekommen war, in die Küche zurück und ging dort zum Putzschrank.

»Essen wir, wenn du die Scherben weggemacht hast?« Nicht nur Sophies Magen schmerzte, sondern auch das Herz. Sie blieb, weil sie reden wollte. Weil sie wissen musste, ob sie noch geliebt wurde.

»Nein, wir essen, wenn dein Vater zu Hause ist«, rief die Mutter aus der Küche. Ihre Stimme klang seltsam verändert, wie tränenerstickt. Weinte sie?

»Und wann kommt er? Ich habe jetzt Hunger!« Das stimmte sogar. Hinzu kam, dass sie ihrem Vater nun nicht mehr begegnen wollte, sie hatte Angst vor seiner Bestrafung. Schlagen würde er sie nicht, das hatte er noch nie getan, denn er besaß eine Waffe, die viel tiefere Wunden verursachte: Missachtung.

»Das weiß ich nicht. In einer halben Stunde, in einer Stunde, vielleicht noch später.« Jetzt hörte ihre Mutter sich wieder an wie immer. Eine Sprachmelodie aus hohen Stakkatotönen in Moll.

»Das ist unfair! Immer müssen wir uns nach Papa richten.«

»Du hast mich gehört.« Der Kuckuck war aus der Küche zurück.

»Ich will aber jetzt was essen.« Ein kläglicher Versuch, das wusste sie selbst. Sophie warf ihrer Oma, die unterdessen ihre Kaffeetasse aufgehoben hatte und nun wie ein auf seinen Einsatz wartender Schauspieler am Rand der Szene stand, einen hilfesuchenden Blick zu.

»Und ich möchte«, der Ton ihrer Mutter wurde schärfer, »dass hier wenigstens an zwei oder drei Tagen in der Woche für eine halbe Stunde so etwas wie ein Familienleben stattfindet. Morgen Abend hat dein Vater ein Treffen mit dem Verein der Sylter Unternehmer, und übermorgen ist Gemeindevertretersitzung, da kommt er auch nicht vor dreiundzwanzig Uhr nach Hause.«

»Wie schön, dann bekomme ich wenigstens Abendbrot, wenn ich Hunger habe.«

»Sophie.« Ihr Name aus Mamas Mund klang wie das Zischen eines Pfeils, der sie mitten ins Herz traf. »Du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer!«

Ein Zucken um Oma Inkens Mundwinkel verriet, dass sie etwas sagen wollte, was sie jedoch unterdrückte, indem sie ihre Lippen zusammenpresste. In solchen Situationen fiel es ihr schwer, sich nicht einzumischen, doch Sophie hatte längst gelernt, in den gütigen Augen der Oma zu lesen, die so meeresblau und groß waren wie ihre eigenen, und darin stand: Meine kleine Krabbe, mein armes Mädchen. Ich kann dich so gut verstehen, und ich würde dir so gerne helfen. Aber du musst gehorchen.

Noch während Sophie die Treppe hinaufging, hörte sie ihre Mutter klagen, wie schwer sie es habe und dass ihre Tochter ihr so viel Kummer mache.

Das stimmte doch gar nicht. Entrüstet blieb Sophie auf dem oberen Absatz stehen.

»Barbara, was redest du denn da? Sophie ist doch immer lieb. Und gerade eben, das war ein unglückliches Missgeschick. Das kann passieren. Sei froh, dass du eine Tochter hast, die so ausgelassen durchs Haus tanzt. Die Kaffeeflecken sind außerdem meine Schuld. Ich habe das Tischchen umgestoßen, als ich aufgesprungen bin. Ich werde mich um die Reinigung kümmern und dir die Vase ersetzen.«

»Netter Versuch, Mutter, Sophie in Schutz zu nehmen. Ich habe nur leider gesehen, wie es passiert ist. Sophie ist schuld– und warum? Weil sie nicht auf mich gehört hat. Überhaupt ist sie sehr rebellisch geworden in letzter Zeit.«

»Und hast du dich mal gefragt, weshalb das so ist? Du brauchst mir keine Antwort geben. Erstens kenne ich sie, und zweitens möchte ich jetzt nicht streiten, die Stimmung ist so schon schlecht genug. Ich gehe besser nach Hause.«

Dort wäre ich jetzt auch viel lieber, dachte Sophie.

Oma Inken wohnte nur drei Straßen entfernt, ihr Haus stand an der schmalen Dorfstraße, die sich mitten durch Keitum zog und von hohen Kastanien gesäumt war. Im alten Kapitänsdorf war jedes weiß getünchte Reetdachanwesen so schmuck wie das nächste, mit rosenbewachsenen Vorgärten fein herausgeputzt. So unterschieden sich die Häuser kaum voneinander, was die Orientierung manchmal schwer machte. Auf Oma Inkens Dachfirst thronte aber eine Möwe als Wetterhahn, und daran orientierte sich Sophie immer. »Hüs Möskit«, stand über dem Eingang, aber lesen konnte sie das erst seit letztem Jahr.

Natürlich hatte sie mit den Umlauten zuerst Schwierigkeiten gehabt und ihre Oma sofort gefragt, was das bedeutete. Diese hatte ihr lachend erzählt, dass sie von Opa als junge Braut beim Einzug in das Haus feierlich über die Türschwelle getragen und dabei vom Schiss einer Möwe getroffen worden war. Somit war der glücksbringende Name geboren: Haus Möwenschiet.

So etwas konnte auch nur Oma Inken einfallen. Zur Belustigung der Nachbarn– und zum Leidwesen von Sophies Mutter Barbara, die dort aufgewachsen und von den Kindern deshalb gehänselt worden war, wie die Oma noch anfügte.

In Oma Inkens Haus gab es unglaublich viele kleine Zimmer, wie in einem Puppenhaus. An den Wänden, bis unters Dach, dicht an dicht, hingen Gemälde und Zeichnungen in großen und kleinen Rahmen, die der Großvater im Laufe seines Lebens gemalt hatte. Dazwischen waren überall Fotos aus dem Leben der beiden zu sehen. Es gab immer etwas Neues zu entdecken.

»Nun bleib doch noch«, hörte Sophie die beschwichtigende Stimme ihrer Mutter. Ein Funken Sympathie für sie kehrte zurück. »Du warst schon so lange nicht mehr zum Abendessen bei uns.«

»Aus guten Gründen, Barbara. Mir ist die Stimmung hier oft zu aufgeladen. Du bist sehr harsch und unnahbar geworden, seit du mit Gernot verheiratet bist. Und seien wir mal ehrlich, dein Mann sieht mich auch lieber gehen als kommen.«

»Das hat doch nichts mit dir zu tun. Er steht eben sehr unter Stress. Hast du mal in den Kalender geschaut? Heute ist der 21.November, in knapp drei Wochen steht die Neuwahl an. Ich halte meinem Mann seit sechs Jahren den Rücken frei, Entbehrungen gehören als Bürgermeisterfamilie dazu, aber uns geht es allen wunderbar.«

»Hör auf, deinen Mann in Schutz zu nehmen und dir selbst in die Tasche zu lügen. Ein Wunder, dass er von seinem eigenen Kind noch den Namen weiß. Warum muss er unbedingt noch einmal kandidieren? Es kann so nicht weitergehen. Du leidest und Sophie ebenso.«

»Wirst du jetzt auch noch aufmüpfig? Misch dich bitte nicht ein. Und außerdem, hatte ich denn eine andere Kindheit? Im Winter hat sich Papa zum Malen ins einzig helle Zimmer verzogen, und im Sommer hat er sich als Wirt der Admiralsstuben mehr für seine Gäste interessiert als für mich. Er war nie zu Hause, ist sogar hinterm Tresen gestorben. Selbst du hast dich mehr um das Wohl der Badegäste gekümmert als um mich. Oder willst du das etwa leugnen?«

»Nein, das weiß ich ja leider auch. Ich habe Fehler gemacht, es war eine andere Zeit, ich kann mich nur immer wieder bei dir dafür entschuldigen.«

»Das ist nett, aber meine Kindheit kommt deshalb nicht zurück.«

»Richtig. Und darum soll sich die Geschichte für deine Tochter, für meine kleine Krabbe, wiederholen?«

Schweigen.

Was meinten die Erwachsenen damit? Ein Gedanke durchzuckte Sophie. Ohne zu realisieren, dass sie sich damit verriet, rief sie nach unten: »Was soll sich für mich wiederholen? Muss Papa etwa bald sterben?«

»Du sollst auf dein Zimmer gehen, Sophie! Man lauscht nicht. Dann reimt man sich auch keinen Quatsch zusammen. Und Mutter, ich glaube, es ist doch eine gute Idee, wenn du jetzt gehst.«

Weglaufen.

Es würde nicht auffallen, wenn sie ihren Schulranzen wieder ausräumte, nachdem ihre Mutter ihn am Abend gepackt hatte, und stattdessen alles Wichtige für ihr Vorhaben hineinlegte. Ihr Teddy Alfons, der nach ihrem früh verstorbenen Opa benannt war, musste unbedingt mit. Und Anna, ihre Puppe.

Das war ein guter Plan. Die beiden würden dann ihre neue Familie sein. Eine Familie zu haben war wichtig.

Sophie schaute sich weiter in ihrem Zimmer um. Es war groß, mit zartrosa gestrichenen Wänden, einer Rosenbordüre und darauf abgestimmten, mit Rosen bedruckten Übervorhängen an ihrem Fenster, vor dem sich das Wattenmeer ausbreitete. Schön fand das Zimmer allerdings nur ihre Mutter, nach deren Meinung ein Mädchenzimmer so auszusehen hatte– Sophie hasste Rosa. Wenn sie bestimmen dürfte, wären die Wände knallgelb, die Übervorhänge dunkelblau, und die weißen Möbel würde sie alle rot streichen. Ballettröckchen gäbe es dann nur noch in Orangerot. Vor allem aber sollten Zöpfe verboten werden. Das Kämmen und Flechten war immer eine schmerzhafte Prozedur, viel lieber hätte sie kurze Haare. Oder wenigstens halblang, so wie ihre beste Freundin Hannah, in deren Zimmer es viel gemütlicher war, weil auch mal Unordnung herrschen durfte.

Hannahs Vater war im Keitumer Ortsbereit oder Ortsberat oder wie auch immer das hieß. Aber er hatte viel mehr Zeit für seine Tochter und war fast jeden Abend zu Hause. Jedenfalls verbrachten Hannah und sie seit einem Jahr nahezu jeden Nachmittag zusammen– immer bei Hannah, weil im Hause Sörensen Besuch unerwünscht war. Sophie hatte aufgegeben zu fragen, ob sie ihre Freundin nicht mal mitbringen dürfe. Es könnte ja getratscht werden, hieß es dann.

Worüber? Auf diese Frage hatte Sophie nie eine Antwort erhalten. Dabei hätte sie Hannah so gerne mal ihr Zimmer gezeigt, nicht weil sie es schön fand, sondern weil es hier aussah wie in einem Spielzeugladen. Genauso neu und dekorativ standen die Sachen herum, weil man oft nur zu zweit richtig gut damit spielen konnte.

Seit vier Wochen hatte sich dieses Thema allerdings sowieso erledigt. Seither hatte sie keine Freundin mehr. Sophie erinnerte sich nur zu gut an den Abend, als ihr Vater wütend von einer Sitzung nach Hause gekommen war und beim Abendbrot unvermittelt verkündet hatte, dass er ihr in Zukunft jeglichen Kontakt zu Hannah untersagte.

Auf Sophies Frage nach dem Warum folgte keine Erklärung, sondern der nächste Griff zum Brotkorb, mit dem Kommentar: »Ich verbiete es. Punkt. Das ist meine Entscheidung. Ich bin doch meiner Tochter keine Rechenschaft schuldig.«

Was hatte das denn mit Rechnen zu tun? Hier ging es um alles. Um ihre beste Freundin, um die Sonne, die jeden Nachmittag schien, auch wenn der Himmel grau war, um die Schnee-Engel in Hannahs Garten, um das Schlittenfahren den steilen Wattweg bei der Kirche hinunter, um das Wärmen der kalten Hände an einem Kakao und vor allem um das stundenlange Gekicher, mit dem sie alles Nörgeln, alle Ermahnungen vergessen konnten. Hier ging es um sie, um Sophie Sörensen– aber das spielte ja keine Rolle.

Weglaufen!

Nur wohin? Sophie setzte sich auf die Kommode unter dem Fenster, auf die sie eigentlich nicht raufdurfte, weil man nicht auf Möbel kletterte. Schließlich gab es Stühle zum Sitzen. Aber eben nicht an ihrem Lieblingsplatz am Fenster, wo ihre Gedanken bei Ebbe durch das Wattenmeer bis in weite Ferne waten oder, wenn die Flut kam, bei starkem Ostwind auf den kleinen Schaumkrönchen tanzen konnten.

Seit zwei Wochen schon brachten dicke, aufgeworfene Eisschollen den Gezeitenstrom in der Nordsee vor Sylt zum Erliegen. Die See sah aus, als sei ein Riese durch das Eisfeld getrampelt und hätte dabei seine Trittspuren hinterlassen. Im Ort standen viele Ferienwohnungen leer, erst kurz vor Weihnachten würden wieder Gäste anreisen. Dann herrschte kurzzeitig Hochsaison, doch bis dahin sah man in so manchen Straßen kein einziges erleuchtetes Fenster. Die Laternen schienen nur, um den Schnee auf den Friesenwällen zum Glitzern zu bringen.

In so ein leer stehendes Haus würde sie nicht reinkommen, aber vielleicht konnte sie in einem Gartenschuppen Unterschlupf finden? Fraglich. Wo würde sie denn leichter Zugang finden und trotzdem ein Dach über dem Kopf haben?

Eine Tiefgarage. In Westerland gab es verschiedene Tiefgaragen rund um das Rathaus, dort könnte sie sich verstecken. Aber wie lange? Man würde sie bestimmt bald finden. Im Wald wäre es besser, im Friedrichshain in Westerland zum Beispiel, da kannte sie sich aus. Sie hatten dort mit der Waldgruppe vergangenen Sommer Baumhäuser gebaut, doch ob das warm genug sein würde? Viel zu gruselig war es auf jeden Fall.

Ein Heuboden wäre gemütlich und ein ideales Nachtlager. In Morsum gab es einen Bauernhof, dort waren sie zur Erntezeit mit der Klasse gewesen, den würde sie wiederfinden. Und beim Gedanken an ihre Schule fiel ihr ein, dass es in Hörnum seit Jahren eine nicht mehr benutzte Grundschule gab. Das Gebäude stand einsam auf der Düne direkt am Hafen. Das wäre auch eine Idee. Oder sie suchte beim Hörnumer Yachtclub Unterschlupf in einem der Boote, die dort in der Halle standen.

Am anderen Ende der Insel, am Lister Hafen, lagen auch Boote zum Überwintern, das hatte sie gesehen, als sie kürzlich mit der Schule das Zentrum für Naturgewalten besucht hatte.

Während sie die verschiedenen Möglichkeiten abwog, wurde ihr bewusst, dass sie die Insel nur durch die Schule kannte, mit ihren Eltern machte sie keine Ausflüge. Denn wo ihr Vater in seiner Freizeit auch auftauchte, wurde er angesprochen und in eine Diskussion verwickelt. Das mochte er nicht. Was sie wollte, war gleichgültig.

Daran musste sich unbedingt etwas ändern. Wenn sie erst verschwunden und wie vom Erdboden verschluckt war, würden ihre Eltern sich endlich mal Gedanken um sie machen. Dann würde sich alles um sie drehen. Richtige Sorge sollten sie haben.

Dazu musste sie allerdings lange genug durchhalten. Ein paar Tage auf jeden Fall. Zu essen und zu trinken brauchte sie also auch. Und Geld.

Entschlossen ging Sophie zum Regal und nahm ihre Fisch-Spardose heraus. Ihr Lieblingstier. Weil Fische bunt waren, flink und wendig, und weil sie gut mit dem Strom schwimmen konnten– manche hatten aber auch gelernt, sich in die Gegenrichtung zu bewegen.

Sophie zählte ihr Geld. Zweiundvierzig Euro und siebenundsiebzig Cent. Das war viel. Nun hatte sie endlich was davon, dass ihre Mutter sie zur Sparsamkeit angehalten und ihr kaum erlaubt hatte, sich vom eigenen Taschengeld etwas zu kaufen.

Sie war vorbereitet. Nur um Oma Inken tat es ihr leid. Die Arme würde sich unendliche Sorgen machen. Doch sie in ihr Vorhaben einzuweihen war unmöglich.

Der Wind nahm zu, er brachte neue Schneeflocken mit und trieb diese heulend und pfeifend ums Haus. Letztes Jahr hatte es gar keinen Schnee gegeben, und Sophie war sehr enttäuscht gewesen. Jetzt war es zu viel, und es war eigentlich deutlich zu kalt für die Umsetzung ihres Plans.

Sollte sie wirklich weglaufen?

»Sophie! Abendessen! Dein Vater ist jetzt zu Hause.«

Überrascht horchte Sophie dem versöhnlichen Klang der Stimme ihrer Mutter nach. Vielleicht hatte sie ihr inzwischen verziehen? Womöglich hatte sie beschlossen, Sophies Vater die Version von Oma Inken als Wahrheit zu verkaufen, um den Familienfrieden zu wahren.

Wenn dem so wäre, wurde sie von ihrer Mutter vielleicht doch geliebt, und diese konnte es ihr nur nicht so richtig zeigen. Und wenn Sophie ihrem Vater erst erklären würde, wie wichtig ihr sein Kommen zur Ballettaufführung war, dann könnte ein Traum wahr werden.

Wirklich weglaufen? Vielleicht war das doch keine so gute Idee.

»Sagst du deinem Vater nicht Guten Abend?«

Sophie hatte gar nicht bemerkt, dass sie schon am Esstisch angekommen war, so sehr war sie in Gedanken versunken die Treppe hinuntergegangen, jeder Schritt ein imaginäres Blütenblatt, das sie von einer Blume zupfte. Weglaufen, hierbleiben, weglaufen, hierbleiben, weglaufen– bei der letzten Stufe hatte das Orakel gesagt, dass sie bleiben sollte.

Ihr Vater saß am Tisch und trug noch seinen Anzug mit der gestreiften Krawatte, die streichholzkurzen blonden Haare ordentlich gescheitelt und gekämmt, so als ob er gleich noch einmal fortmüsse. Aber das täuschte. In einer Jogginghose hatte sie ihn noch nie gesehen, selbst Jeans zog er nur zu Terminen an, bei denen es zu seiner Aufgabe gehörte, sich locker-lässig zu präsentieren. An jedem anderen Esstisch hätte er mit seiner Kleidung fehl am Platze gewirkt, jedoch nicht im Hause Sörensen, wo Tischdecken, gestärkte Stoffservietten und ein mehrarmiger Kerzenleuchter zur alltäglichen Dekoration zählten und wo man sich auf weißen Stühlen mit Seidenpolstern und elegant geschwungenen Holzbeinen zum Essen niederließ.

»Guten Abend, Papa.«

Er lächelte sie an. Sein Mund war dabei so seltsam verzogen, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Das kannte sie nicht anders. Er lächelte immer so, es gehörte zu seinem Beruf. Jegliche Natürlichkeit war verloren gegangen, weil er sich das Lächeln antrainiert hatte. »Gute Miene zum bösen Spiel«, hatte er es genannt, als sie ihn einmal danach fragte, und sie war mal wieder mit dem Gefühl zurückgeblieben, etwas verstehen zu müssen, ohne es begreifen zu können.

In der Welt der Erwachsenen gab es viele seltsame Dinge, neben dem zitronensauren Lachen gehörte vor allem das Keinezeithaben dazu.

»Setz dich doch, Sophie. Möchtest du Mineralwasser oder Apfelsaftschorle?«, fragte er.

Da war kein Groll in seiner Stimme. Misstrauisch schaute sie zu ihrer Mutter hinüber, die ihr gerade ein Schälchen mit gemischtem Salat füllte. Ob sie die kaputte Vase tatsächlich verschwiegen hatte? Aber die Kaffeeflecken müssten ihm doch längst aufgefallen sein?

Die Miene ihrer Mutter hatte gerade große Ähnlichkeit mit der von Sophies Puppe Anna. Nur die Augenbrauen waren etwas höher gezogen und die rotblonden Haare zu einem strengen Zopf zusammengebunden.

»Hast du dir die Hände gewaschen, Sophie?«, fragte sie.

»Ja«, sagte Sophie reflexartig, obwohl es natürlich nicht stimmte. Ihr stieg die Hitze ins Gesicht. Bemerkten sie, dass sie gelogen hatte?

Offenkundig nicht. Sophie bestrich eine Scheibe Brot mit Butter und angelte sich etwas Schinken von der Wurstplatte.

Besteckgeklapper ersetzte das Tischgespräch. Ob der Vater wirklich noch nichts von der Vase wusste? Erwartete er, dass sie von sich aus eine Entschuldigung vorbrachte? Nur was, wenn sie damit ihrer Mutter in den Rücken fiel? Besser schweigen.

Sophie nahm einen Bissen vom Brot und pikte in ihr Salatschälchen.

Igitt, Tomaten. Angewidert ließ sie die Gabel sinken. Ihre Mutter wusste ganz genau, dass sie sich davor ekelte. Normalerweise landeten auch keine Tomaten in ihrer Portion, denn im Hause Sörensen gab es eine eiserne Regel: Alles, was auf dem Teller lag, musste gegessen werden. Heute hatte sie ihr welche aufgetan. Absicht? Eine indirekte Bestrafung? Und jetzt?

Noch während Sophie darüber nachdachte, wie sie einen Weg aus dem Dilemma finden könnte, hörte sie ihren Vater in sachlicher Tonlage fragen: »Sophie, möchtest du mir nicht etwas sagen?«

Doch, schon, dachte Sophie. Tomate, Vase, Kaffeefleck, Ballettnachmittag. Wie Flipperkugeln rollten die unausgesprochenen Worte in ihrem Kopf durcheinander. Holterdiepolter wollte die Frage heraus, ob er am Sonntag zur Aufführung kommen würde, doch sie kniff gerade noch rechtzeitig die Lippen zusammen, denn sie wusste, was er von ihr erwartete.

Sie schluckte und sagte mit einem Seitenblick auf ihre Mutter: »Entschuldigung, ich habe die Vase kaputt gemacht. Es tut mir sehr leid, Papa.«

Seine Augenbraue zuckte, dann wandte er den Blick von ihr ab. Kein Nicken, keine Geste des Verzeihens. Stumme Missachtung.

»Das war ein Tag heute, Barbara! Meiner Meinung nach ist das Konzept für das neue Parkraumbewirtschaftungssystem sehr gut. Aber dann fährt mir der Nicolaisen von den Sylter Unternehmern in die Parade. Die neuen Gebühren seien um teilweise einhundert Prozent erhöht worden, das wäre Wucher. Außerdem seien solche Kosten nicht zumutbar. Wildem Parken würde ich damit Vorschub leisten, und die Anwohner in den Nebenstraßen hätten das Nachsehen. Ob ich das wirklich wollen würde? Unglaublich!«

»Papa?«, fragte Sophie zaghaft, als er kurz Luft holte. Von ihrer Mutter erntete sie dafür einen mahnenden Blick. Sie sollte ihren Vater nicht unterbrechen. Dabei hörte die Mutter ihm gar nicht zu, das wusste Sophie. Er hätte auch von einem Wintersturm, einer drohenden Überflutung oder sogar vom bevorstehenden Untergang der Insel erzählen können– ihre Reaktion wäre dieselbe gewesen, nämlich keine. Denn Sophies Vater redete nicht, um eine Antwort zu erhalten. Er wollte sich selbst hören und dabei nicht unterbrochen werden. Das war das gewünschte Prinzip, und Sophie war sich sicher, dass ihre Mutter, die sich stets nach seinen Wünschen richtete, in Gedanken ganz woanders war, das sah man in ihren Augen. Irgendwo, wo es schön war.

»Dabei rühren die einhundert Prozent nur daher, dass das Parken bislang sehr günstig war. Zwölf Stunden kosteten am Morsumer Bahnhof doch beispielsweise bisher nur fünfzig Cent. Das war natürlich ein Schnäppchen für alle Unternehmer, die dort ihre Firmenwagen für ihre vom Festland pendelnden Mitarbeiter abstellten.«

»Papa?« Die Frage lag ihr so sehr auf dem Herzen, dass sie ihn unterbrechen musste. Wenigstens für einen Moment wollte sie, dass er ihr Aufmerksamkeit schenkte. Damit sie wusste, ob er sie noch lieb hatte und zu ihrer Aufführung kommen würde– oder ob sie weglaufen sollte.

»Und dann kommt mir der Nicolaisen tatsächlich mit dem Vorschlag, die Parkgebühren ganz abzuschaffen und stattdessen die Kurtaxe zu erhöhen. Schließlich würde es auch den Finanzhaushalt der Gemeinde deutlich entlasten, wenn man die Politessen entlässt und die Parkautomaten abschafft. Ich dachte, ich höre nicht richtig. So ein Unsinn. Wir erzielen ja wohl einen deutlichen Nettoertrag.«

»Mhm«, machte die Mutter, während sie kaute.

Sophie nahm all ihren Mut zusammen. »Papa, kommst du am Sonntagnachmittag zu meiner Aufführung?«

»Die Krönung war dann die Einlassung von Lorenzen, der als Grüner natürlich gern eine autofreie Innenstadt und einen kostenlosen ÖPNV hätte. Für Westerland absolut utopisch.«

»Papa?«

»Hast du etwas gesagt, Sophie?«

Endlich! Sie hatte seine Aufmerksamkeit. Gleichzeitig war sie so überrascht, dass ihr Kopf sich ganz leer anfühlte und sie stotternd hervorbrachte: »Ich… habe gefragt, ob… ob du zum Ballett… also, zu meiner Aufführung… ich meine, am Sonntagnachmittag, ob du da kommst? Ich habe einen Solopart.«

»Nein, Sophie.«

Das Nein stach ihr wie ein Messer ins Herz. Er liebte sie also nicht mehr, weil sie die Vase auf dem Gewissen hatte. Es wäre ihr lieber gewesen, wenn er mit ihr geschimpft hätte. Und anschließend wäre alles wieder gut gewesen. Was sollte sie nun tun? Sie musste versuchen, um seine Liebe zu kämpfen, ihn zu überzeugen.

»Bitte, Papa. Wenigstens kurz, solange ich meinen Auftritt habe?«

»Nein, Sophie, ich sagte es bereits. Ich muss am Sonntag zur Weihnachtsfeier des Sozialverbands der Ortsgruppe Sylt. Der langjährige Vorsitzende des Sozialausschusses verabschiedet sich aus Alters- und gesundheitlichen Gründen aus allen Ämtern. Ihm wird auf dem Fest die Freiherr-von-Stein-Medaille für seine kommunalpolitischen Verdienste und ehrenamtliche Tätigkeit verliehen. Ich selbst habe ihn beim Landrat vorgeschlagen, und stell dir vor, Barbara«, jetzt richtete er das Wort wieder allein an Sophies Mutter, »man ist meinem Vorschlag gefolgt, und ich halte die Laudatio. Das gibt gute Presse auf den letzten Metern vor der Wahl, zumal gerade die Gunst der älteren Wählergruppe in diesen Tagen besonders wichtig ist.«

Sophie wagte noch einen letzten Versuch, auch wenn sie ihren Vater damit provozierte. Aber vielleicht wollte sie genau das. Aufmerksamkeit, Ärger, Anerkennung. »Ich habe auch ganz viel geübt, Papa, ich kann es perfekt.«

»Das Ergebnis habe ich gesehen«, gab er schmallippig zurück. »Sophie, ich kann nicht kommen. Das musst du verstehen.«

»Warum denn nicht?«

Er legte sein Messer klirrend auf den Teller. »Hast du nicht zugehört? Der andere Termin ist wichtiger.«

Wichtiger als der Ballettnachmittag, wichtiger als ihr innigster Wunsch, wichtiger als sie. Heiße Tränen stiegen in ihr auf, brannten hinter den Lidern. Sie schluckte, und dabei schmerzte es in ihrer Kehle, als steckte ein scharfkantiger, großer Stein in ihrem Hals. Dieser Stein war ein Gedanke, der sich unwillkürlich zu Worten formte und nun hinausmusste, ehe sie daran erstickte: »Dann möchte ich einen anderen Papa!«, schrie sie.

»Sophie!«, rief ihre Mutter entsetzt.

»Sophie, Sophie. Ich bin nicht mehr eure Sophie!« Unter Tränen stürmte sie hinauf in ihr Zimmer und kauerte sich mit angewinkelten Knien auf ihren Lieblingsplatz am Fenster. Dorthin, wo sie in bunten Farben träumen konnte, Alfons und Anna fest an sich gepresst.

Weglaufen.

Sie musste nur mutiger sein als ihre Angst.

ZWEI

»Na, Gustav, da haben wir uns ja ganz schön was eingebrockt«, murmelte Ernst dem Dackel zu, der seinen Sturkopf aus der dicken Daunenjacke seines Herrchens streckte und sich spazieren tragen ließ. Mit seinen dreizehn Hundejahren durfte Gustav sich diesen Luxus gönnen, wobei er garantiert noch nicht so altersschwach war, wie er aus reiner Faulheit heraus gerne mal vorgab, denn sobald ein Kaninchen den Weg kreuzte, wurden seine müden Knochen munter.

Das Heizungsdilemma war noch immer nicht gelöst. Die letzte Nacht hatten sie mit einem Radiator, den der Platzwart freundlicherweise aus einem Lagerraum für sie ausgegraben hatte, halbwegs unverfroren überstanden. Garniert mit der amüsierten Frage, ob Ernst denn genügend Geld auf dem Konto habe, hatte er ihnen den rostigen Stromfresser geschenkt. Die ungewohnte Aktivität war vermutlich der Grund dafür gewesen, dass er in der Nacht an Altersschwäche verstorben war. Der Heizkörper, nicht der Platzwart.

Daher standen sie nun wieder vor demselben Problem wie gestern. Nur mit dem Unterschied, dass Frieda sich heute Morgen lautstark beschwert hatte, er käme nicht in die Puschen, um die Ursache herauszufinden, und würde stattdessen unbeweglich hinter der Zeitung hocken. Natürlich, schließlich befand er sich bereits in Phase drei seines Problemlösungsprozesses. Wahrscheinlich konnte sie einfach nicht verstehen, wie er als echter Mann eine schwierige Aufgabe löste: die Sache erst mal ignorieren, dann in blinden Aktionismus verfallen, anschließend totstellen und schließlich, falls das nicht akzeptiert wurde, weglaufen. Das klappte immer.

Schritt um Schritt entfernte sich Ernst vom Campingplatz und damit auch von der Schmach, nicht zu wissen, warum diese dämliche Heizung nicht funktionierte. Die Tinnumer Wiesen, auf denen im Sommer die Galloway-Rinder grasten und die Pferde mit ihren Fohlen über die Weide tobten, waren schneebedeckt. Durch diese weithin flache Landschaft führte ein Feldweg, der offiziell den passenden Namen Strandweg trug, bis zur Dünenkette, hinter der das Meer lag. Die Sonne hatte sich zwischen den Wolken hervorgekämpft, und der Wind zog seine eisigen Klauen ein. Die gefühlte Temperatur lag um null Grad, was im Vergleich zu den vergangenen Tagen fast schon frühlingshafte Gefühle in Ernst hervorrief. Abgesehen davon war ihm mit Wollmütze, Handschuhen und den gefütterten Stiefeln wärmer als eben noch im Wohnwagen.

Frieda war wirklich ungewohnt gereizt gewesen. Natürlich hätte er Karl-Heinz wegen des Heizungsproblems fragen können. Sein Platznachbar wusste alles, so zum Beispiel auch, dass man darauf achten musste, auf welcher Seite sich die Tür des Wohnwagens befand, wenn man selbigen auf den Platz zog, damit man hinterher nicht durchs Fenster des Nachbarn einsteigen musste und wie geplant noch ein Vorzelt aufbauen konnte. Niemals dachte Ernst hierbei gerade an sich als lebendes Beispiel, niemals nicht.