Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fe-Medienverlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

In einer Zeit, die immer lauter wird, während die Technik und das Materielle den Menschen beherrschen, ist es ein großes Unterfangen, der Stille ein Buch zu widmen. Die Welt bringt soviel Lärm hervor, dass die Suche nach der Stille umso notwendiger wird. Kardinal Robert Sarah konstatiert, dass sich der moderne Mensch, der das Göttliche ablehnt, in einem großen Schweigen befindet, was für ihn eine beängstigende Situation darstellt. Der Kardinal möchte hingegen daran erinnern, dass das Leben eine Beziehung zwischen dem Innersten des Menschen und Gott ist – und zwar in der Stille. Die Stille ist unentbehrlich, um die "Musik Gottes" zu hören: Das Gebet wächst aus der Stille und kehrt dorthin zurück, wobei es immer mehr an Tiefe gewinnt. In diesem Dialog mit Nicolas Diat fragt sich der Kardinal: Können die Menschen, welche die Stille nicht kennen, jemals die Wahrheit erreichen, die Schönheit und die Liebe? Die Antwort lautet: Alles, was groß ist und schöpferisch, wird durch die Stille geformt. Gott ist Stille. Nach dem großen Erfolg seines Buches "Gott oder Nichts", das in kurzer Zeit in 14 Sprachen übersetzt wurde, unternimmt es Kardinal Sarah im vorliegenden Werk, die Würde der Stille wieder zum Leuchten zu bringen. Den Text von Kardinal Sarah ergänzt ein außergewöhnliches Gespräch mit Dom Dysmas de Lassus, Prior der Großen Kartause und Generalminister des Kartäuserordens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

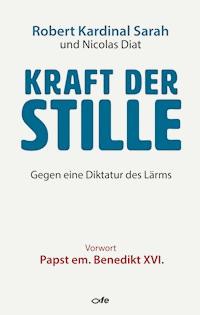

Robert Kardinal Sarah

im Gespräch mit Nicolas Diat

Kraft der Stille

Gegen eine Diktatur des Lärms

Für Benedikt XVI.,

einen großen Freund Gottes,

Meister der Stille und des Gebetes

Für Msgr. Raymond-Marie Tchidimbo,

den früheren Erzbischof von Conakry,

Gefangener und Opfer einer blutigen Diktatur

Für alle unbekannten Kartäuser,

die seit fast tausend Jahren Gott suchen

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort von Papst em. Benedikt XVI.

Vorwort von Nicolas Diat

I Die Stille gegen den Lärm der Zeit

»Ohne die Stille verschwindet Gott im Lärm. Und dieser Lärm wird umso aufdringlicher, als Gott abwesend ist. Wenn die Welt die Stille nicht wiederfindet, ist sie verloren, denn dann stürzt sie ins Nichts« (Gedanke 142).

II Gott spricht nicht, aber Seine Stimme ist deutlich vernehmbar

»Das Schweigen Gottes ist unfassbar und unerreichbar. Aber ein Mensch, der betet, weiß, dass Gott ihn auf dieselbe Weise erhört, wie Er die letzten Worte Christi am Kreuz angenommen hat. Die Menschheit spricht und Gott antwortet durch Sein Schweigen« (Gedanke 167).

III Die Stille, das Mysterium und das Heilige

»Es gibt eine ernste Warnung für unsere Zivilisation: Wenn unsere intelligenten Menschen nicht mehr die Augen schließen können, wenn wir nicht mehr schweigen können, werden wir keinen Zugang zum Mysterium haben, zu seinem Licht, das alle Finsternis überwältigt, zur reinen Schönheit, die alle Schönheiten übertrifft. Ohne das Geheimnis sind wir auf die Banalität der irdischen Dinge beschränkt« (Gedanke 240).

IV Gottes Schweigen angesichts der Entfesselung des Bösen

»Die Krankheit ist eine Teilnahme an der ewigen Stille« (Gedanke 349).

V Wie ein Rufen in der Wüste – Die Begegnung mit der Großen Kartause

»Einige Seelen trachten nach Einsamkeit, um sich selbst zu finden. Andere suchen sie, um sich Gott und den Nächsten hinzugeben« (Gedanke 117).

Nachwort von Robert Kardinal Sarah

Quellenangaben

»Was predigt uns denn dieses heiße Verlangen und dieses Unvermögen, was anderes, als dass es einstmals im Menschen ein wahres Glück gab, von dem ihm jetzt nichts übrig ist als die Erinnerung und die ganz leere Spur, die er vergebens mit allem, was ihn umgibt, auszufüllen unternimmt, indem er in den Dingen, die nicht da sind, die Hilfe sucht, die er von den gegenwärtigen nicht erhält und die weder die Einen noch die Anderen imstande sind, ihm zu geben, weil dieser unendliche Abgrund nur ausgefüllt werden kann durch einen unendlichen und unveränderlichen Gegenstand [also durch Gott]?«1

Blaise Pascal, Pensées

»Du Mundart meines inneren Dorfes,

Süßes Sprechen meiner imaginären Landschaft,

Flüsterndes Rauschen meines unsichtbaren Flusses,

Sprache meines Landes, meiner geistigen Heimat,

Du Wort, das mir lieber ist als selbst meine Muttersprache,

Du meine Stille!

Dich spreche ich, dich gebe ich wieder,

Dich singe ich tausendmal zum Genuss meiner Seele

Und dich höre ich erklingen wie jubelnde Orgeln.«

Jean Mogin, Pâtures du silence

Geleitwort

von Papst em. Benedikt XVI.

Seit ich in den Fünfzigerjahren erstmals die Briefe des heiligen Ignatius von Antiochien gelesen habe, ist mir in besonderer Weise ein Wort aus seinem Epheserbrief nachgegangen: »Besser ist schweigen und sein als reden und nicht sein. Gut ist das Lehren, wenn man tut, was man sagt. So ist nun einer Lehrer, der da sprach, und es geschah, und was er schweigend getan hat, ist des Vaters würdig. Wer Jesu Wort wirklich besitzt, kann auch seine Stille vernehmen, auf dass er vollkommen sei, auf dass er durch sein Wort wirke und durch sein Schweigen erkannt werde« (15,1f.). Was bedeutet das – die Stille Jesu vernehmen und ihn durch sein Schweigen erkennen? Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus immer wieder die Nächte einsam »auf dem Berg« im Gebet, im Gespräch mit dem Vater gelebt hat. Wir wissen, dass sein Reden, sein Wort aus dem Schweigen kommt und nur dort reifen konnte. So ist es einleuchtend, dass sein Wort nur recht verstanden werden kann, wenn man auch in sein Schweigen mit eintritt; wenn man lernt, es von seinem Schweigen her zu hören.

Gewiss, um die Worte Jesu auszulegen, ist historische Kenntnis nötig, die uns die Zeit und die Sprache von damals zu verstehen lehrt. Aber dies allein reicht doch nicht aus, um die Botschaft des Herrn wirklich in ihrer Tiefe zu begreifen. Wer heute die immer dicker werdenden Kommentare zu den Evangelien liest, bleibt doch am Ende enttäuscht. Er erfährt vieles von damals, was nützlich ist, und vieles an Hypothesen, die am Ende doch nichts zum Verstehen des Textes beitragen. Am Ende fühlt man, dass bei dem Übermaß an Worten etwas Wesentliches fehlt: das Eintreten in Jesu Schweigen, aus dem sein Wort geboren ist. Wenn wir nicht in dieses Schweigen einzutreten vermögen, werden wir auch das Wort immer nur von seiner Oberfläche her hören und so nicht wirklich verstehen.

All diese Gedanken sind mir beim Lesen des neuen Buches von Robert Kardinal Sarah wieder durch die Seele gegangen. Sarah lehrt uns das Schweigen – das Mit-Schweigen mit Jesus, die wahre innere Stille, und gerade so hilft er uns, auch das Wort des Herrn neu zu begreifen. Selbstverständlich spricht er kaum von sich selbst, aber ab und zu lässt er uns doch einen Blick in sein inneres Leben hineintun. Auf die Frage von Nicolas Diat »Haben Sie in Ihrem Leben manchmal gedacht, dass die Worte zu lästig, zu schwer, zu laut werden?«, antwortet er: »… Beim Beten und in meinem inneren Leben habe ich oft das Bedürfnis nach einer tieferen und vollständigeren Stille verspürt … Die Tage in Stille, Einsamkeit und absolutem Fasten waren eine große Hilfe. Sie waren eine unglaubliche Gnade, eine langsame Reinigung, eine persönliche Begegnung mit Gott … Die Tage in Stille, Einsamkeit und Fasten, mit dem Wort Gottes als einzige Nahrung, erlauben dem Menschen, sein Leben auf das Wesentliche auszurichten« (Antwort 134, S. 99ff). In diesen Zeilen wird die Quelle sichtbar, von welcher der Kardinal lebt und die seinem Wort die innere Tiefe gibt. Von da aus kann er dann auch immer wieder die Gefährdungen sehen, die das geistliche Leben gerade auch von Priestern und Bischöfen bedrohen und damit auch die Kirche selbst gefährden, in der anstelle des Wortes gar nicht selten eine Geschwätzigkeit tritt, in der sich die Größe des Wortes auflöst. Ich möchte nur einen Satz zitieren, der jedem Bischof zur Gewissenserforschung werden kann: »Es kann vorkommen, dass ein guter und frommer Priester, wenn er einmal zur Bischofswürde erhoben wurde, schnell in Mittelmäßigkeit und in Sorgen über die weltlichen Angelegenheiten fällt. So belastet durch das Gewicht seiner ihm anvertrauten Ämter, getrieben von der Sorge zu gefallen, besorgt um seine Macht, seine Autorität und die materiellen Bedürfnisse seines Amtes, gerät er allmählich außer Atem« (Antwort Nr. 15, S. 39).

Kardinal Sarah ist ein geistlicher Lehrer, der aus der Tiefe des Schweigens mit dem Herrn, aus der inneren Einheit mit ihm spricht und so einem jeden von uns wirklich etwas zu sagen hat.

Papst Franziskus müssen wir dankbar sein, dass er einen solchen geistlichen Lehrer an die Spitze der Kongregation gesetzt hat, die für die Feier der Liturgie in der Kirche zuständig ist. Auch bei der Liturgie gilt wie für die Auslegung der Heiligen Schrift, dass Fachkenntnis notwendig ist. Aber auch bei ihr gilt, dass die Fachlichkeit am Ende am Wesentlichen vorbeireden kann, wenn sie nicht in einem tiefen inneren Einssein mit der betenden Kirche gründet, die vom Herrn selbst her immer wieder neu lernt, was Anbetung ist. Bei Kardinal Sarah, einem Meister der Stille und des inneren Betens, ist die Liturgie in guten Händen.

Vatikanstadt, in der Osterwoche 2017

Benedikt XVI., Papa emeritus

Vorwort

von Nicolas Diat

Warum wollte Kardinal Sarah der Stille ein Buch widmen? Im April 2015 haben wir zum ersten Mal über dieses schöne Thema gesprochen. Wir kamen nach Rom zurück, nachdem wir einige Tage in der Abtei von Lagrasse verbracht hatten.

In diesem wunderbaren Kloster zwischen Carcassonne und Narbonne besuchte der Kardinal seinen Freund, Bruder Vincent. Von Multipler Sklerose heimgesucht, wusste der junge Ordensmann, dass er ans Ende seines Lebens gelangt war. Die besten Jahren verbrachte er gelähmt, ans Krankenbett genagelt, zu gnadenlosen Untersuchungen verurteilt. Für ihn war der kleinste Windhauch eine Erleichterung. Bruder Vincent-Marie von der Auferstehung lebte schon auf dieser Welt in der großen Stille des Himmels.

Die erste Begegnung fand am 25. Oktober 2014 statt. Dieser Tag prägte Kardinal Sarah tief. Sofort hatte er in dem Kranken eine brennende Seele, einen verborgenen Heiligen, einen großen Freund Gottes erkannt. Wie könnte ich die geistige Stärke von Bruder Vincent, seine Stille, die Schönheit seines Lächelns, die Rührung des Kardinals, die Tränen, die Scham, die aufeinander prallenden Gefühle vergessen? Bruder Vincent konnte nicht einmal einen einfachen Satz sagen, die Krankheit hinderte ihn am Sprechen. Er konnte allein seinen Blick zum Kardinal erheben. Er konnte ihn nur unverwandt, zärtlich und liebevoll anschauen. Die geröteten Augen von Bruder Vincent hatten schon die Farbe der Ewigkeit.

Als wir an diesem sonnigen Herbsttag das kleine Zimmer verließen, in dem sich Kanoniker und Krankenschwestern mit außergewöhnlicher Hochachtung ununterbrochen ablösten, führte uns der Vater Abt von Lagrasse, Emmanuel-Marie, in die Klostergärten in der Nähe der Kirche. Wir mussten etwas frische Luft schnappen, um den stillen Willen Gottes anzunehmen, diesen verborgenen Plan, der einen jungen, guten Ordensmann mit gequältem Leib unerbittlich zu unbekannten Ufern zog.

Mehrere Male kam der Kardinal zurück, um mit seinem Freund Bruder Vincent zu beten. Der Zustand des Kranken wurde immer schlimmer, doch die Qualität der Stille, welche die Unterhaltung eines großen Prälaten und eines kleinen Kanonikers umgab, wuchs ins immer Übernatürlichere. Wenn er sich in Rom befand, rief der Kardinal oft den Bruder an. Der eine sprach ganz leise, der andere schwieg. Einige Tage vor Bruder Vincents Tod hat Kardinal Sarah noch einmal mit ihm gesprochen. Er konnte seinen rauen und misstönenden Atem, die Schmerzattacken und die letzten Anstrengungen seines Herzens hören und er konnte ihm den Segen geben.

Am Sonntag, den 10. April 2016, während Kardinal Sarah für den Abschluss der Ausstellung der heiligen Tunika Christi nach Argenteuil gekommen war, gab Bruder Vincent im Kreis von Vater Emmanuel-Marie und seiner Familie Gott seine Seele zurück. Wie können wir das Geheimnis von Bruder Vincent verstehen? Nach so vielen Prüfungen war das Ende des Weges friedlich. Die Strahlen des Paradieses schienen lautlos durch die Fenster seines Zimmers.

In den letzten Monaten seines Lebens hat der kleine Kranke sehr viel für den Kardinal gebetet. Die Kanoniker, die sich in jedem Augenblick um den Bruder kümmerten, sind sich sicher, dass er noch einige Monate länger am Leben geblieben ist, um Robert Sarah besser zu beschützen. Bruder Vincent wusste, dass die Wölfe lauerten, dass sein Freund ihn brauchte, dass er auf ihn zählte.

Diese Freundschaft ist aus der Stille geboren, sie ist in der Stille gewachsen und sie geht in Stille weiter.

Die Begegnungen mit Bruder Vincent waren ein kleines Stück der Ewigkeit. Wir haben nie an der Wichtigkeit jeder einzelnen Minute gezweifelt, die wir mit ihm verbrachten. Die Stille erlaubte, jedes Gefühl zu seiner Vollkommenheit zu erheben. Wenn wir die Abtei verlassen mussten, wussten wir, dass uns die Stille von Vincent die Kraft geben würde, dem Lärm der Welt entgegenzutreten.

An diesem Sonntag im Frühling, da Bruder Vincent sich von den Engeln geleitet in den Himmel begab, wollte der Kardinal nach Lagrasse kommen. Eine große Ruhe lag über dem ganzen Kloster. Die Stille des Bruders war auf die Räume herabgekommen, in denen er gelebt hatte. Natürlich war es nicht einfach, am leeren Krankenbett vorbeizugehen.

Das Gebet der Kanoniker im Chorraum der Kirche, wo Bruder Vincent einige Tage ruhte, war schön.

Ein afrikanischer Kardinal kam, um einen jungen Ordensmann, mit dem er sich nie hatte unterhalten können, in die Erde hinabzulassen. Das Kind aus dem guineischen Busch hat in Stille mit einem kleinen französischen Heiligen gesprochen; diese Freundschaft ist einmalig und unvergänglich.

Ohne Bruder Vincent wäre Kraft der Stille niemals entstanden. Er hat uns gezeigt, wie sehr die Stille, in die ihn die Krankheit eingetaucht hatte, half, immer tiefer in die Wahrheit der Dinge einzugehen. Die Wege Gottes sind oft geheimnisvoll. Weshalb wollte Er einen fröhlichen Jungen, der nichts verlangte, so hart prüfen? Warum eine so grausame, so heftige, so leidvolle Krankheit? Warum diese erhabene Begegnung zwischen einem Kardinal, der den Gipfel der Kirche erreicht hatte, und einem in seinem Zimmer eingesperrten Kranken? Das Salz dieser Geschichte war die Stille. Die Stille hatte das letzte Wort. Die Stille war der Aufzug zum Himmel.

Wer suchte Bruder Vincent? Wer kam, um ihn ohne ein Wort mitzunehmen? Gott.

Für Bruder Vincent-Marie von der Auferstehung war das Programm einfach. Es bestand aus drei Worten: Gott oder nichts.

Ein weiterer Umstand ist dieser geistigen Freundschaft zu verdanken. Ohne Bruder Vincent, ohne Vater Emmanuel-Marie wären wir niemals in die Große Kartause gegangen.

Als die Idee gereift war, den Generaloberen des Kartäuserordens zu bitten, an diesem Buch mitzuwirken, hätten wir ein solches Projekt niemals für möglich gehalten. Der Kardinal wollte die Stille der Großen Kartause nicht stören und ein Wort des Generaloberen ist äußerst selten.

Dennoch hielt unser Zug am frühen Nachmittag des 3. Februar 2016 im Bahnhof von Chambéry an …

Ein grauer Himmel hing über den Bergen, welche die Stadt umgeben. Die Trostlosigkeit des Winters schien die Gegend und die Menschen mit schmierigem Klebstoff zu überziehen. Als wir uns dem Massiv der Kartause näherten, erhob sich ein Schneesturm und bedeckte das ganze Tal mit strahlendem Weiß. Nach der Porte du Pont, auf dem berühmten Weg des heiligen Bruno, war die Straße nur noch schwer befahrbar.

Als wir an den hohen Klostermauern entlangfuhren, begegneten wir Pater Seraphico, dem Novizenmeister, und einigen jungen Mönchen, die von ihrem spatiamentum (Spaziergang) zurückkehrten. Sie drehten sich beim Vorüberfahren des Autos des Kardinals um und grüßten ihn unauffällig. Dann hielt das Auto vor einem langen, würdevollen und nüchternen Gebäude an: Wir waren in der Großen Kartause angekommen. Schneeflocken fielen in rauen Mengen herab, der Wind pfiff durch die Tannen, doch die Stille umhüllte schon unsere Herzen. Langsam überquerten wir den Ehrenhof, um dann zum großen Pavillon der Prioren geführt zu werden, der im 17. Jahrhundert von Dom Innocent le Masson errichtet worden war und der den Zugang zum imponierenden Kreuzgang der Chormönche eröffnet.

Dom Dysmas de Lassus, der 74. Generalobere des Kartäuserordens, empfing den Kardinal mit berührender Einfachheit.

Inmitten dieser geheimnisvollen Landschaft verwirklicht sich seit dem Jahr 1084 der Traum des heiligen Bruno nach Einsamkeit und Stille. In La Grande Chartreuse. Au-delà du silence spricht Nathalie Nabert von einer unvergleichlichen Verschmelzung: »Die Spiritualität der Kartäuser entsprang der Begegnung einer Seele mit einem Ort – aus dem Zusammentreffen einer Sehnsucht nach einem in Gott zurückgezogenen Leben mit einer Gegend, der Cartusiae solitudo, wie sie die alten Texte beschreiben. Die Abgeschiedenheit und die wilde Schönheit dieser Gegend zogen, fernab von den ›flüchtigen Schatten des Jahrhunderts‹, die Einsamkeit noch mehr an und erlaubten, ›vom Sturm dieser Welt zur stillen und sicheren Ruhe im Hafen‹ zu gelangen: Mit diesen Worten verwies der betagte Bruno von Köln seinen Freund Raoul le Verd auf die Notwendigkeit, in die Wüste zu ziehen.«2

Nach einem Gespräch, das nicht länger als fünf Minuten dauerte, begaben wir uns schnell auf unsere Zellen. Vom Fenster meines Zimmers aus konnte ich das Kloster betrachten, das in seinen weißen Mantel gehüllt war und sich gegen den gewaltigen Abhang des Grand Som schmiegte, schöner als alle Bilder, die den unveränderlichen Mythos um die Große Kartause gebildet hatten. Die ehrwürdige Folge von Pavillons war schnurgerade aneinandergereiht, weiter unten lagen die Häuser der Dienstboten.

Es ist äußerst selten, dass jemand die Tore der Zitadelle durchschreiten darf. An diesem inspirierten Ort begegnen sich die lange Tradition der Einsiedlerorden, die Tragödien der Geschichte und die Schönheit der Schöpfung. Doch dies ist nichts im Vergleich zur Tiefe der geistigen Wirklichkeit; die Große Kartause ist eine Welt, in der die Seelen sich für Gott hingeben und sich Ihm ganz schenken.

Um halb sechs Uhr abends vereint die Vesper die Kartäuser in der kleinen, dunklen Konventkirche. Um dorthin zu gelangen, musste man nicht endende, kalte und würdevolle Gänge durchlaufen, in denen ich ständig an die Generationen von Kartäusern denken musste, die ihren Schritt beschleunigt hatten, um dem Stundengebet beizuwohnen. Die Große Kartause ist ein Haus der Jahrhunderte, ein lautloses Haus, ein heiliges Haus.

Ich dachte auch an die hasserfüllte und verwirrende Verdrängung der Ordensmänner am 29. April 1903 infolge des Gesetzes von Émile Combes über die Auflösung der religiösen Kongregationen, die an die dunklen Stunden der Französischen Revolution und die Deportation der Kartäuser im Jahr 1792 erinnert. Wir müssen diese Schändung in den Blick nehmen und die Ankunft eines Infanteriebataillons, zweier Dragoner-Schwadronen und Hunderten von Pionieren im altehrwürdigen Kloster, nachdem die schweren Eingangstore zertrümmert worden waren. Verwaltungsbeamte und Soldaten marschierten bis in die Kirche und die Priester wurden einer nach dem anderen aus ihrem Chorgestühl fortgerissen und vor die Mauern geführt. Die Feinde der Stille Gottes triumphierten. Auf der einen Seite waren die fanatischen Anhänger einer von ihrem Schöpfer losgelösten Welt – auf der anderen Seite die treuen, armen Kartäuser, deren einziger Reichtum die schöne Stille des Himmels gewesen war.

An diesem Februarabend 2016 sah ich von der ersten Empore aus die weißen Schemen in ihren Kapuzen, wie sie im Chorgestühl ihren Platz einnahmen. Sogleich öffneten die Mönche ihre großen Antiphonalien, mit deren Hilfe sie den Texten der Vesper samt ihren Partituren folgen konnten. Das Licht wurde immer schwächer, Psalmengesänge reihten sich aneinander; der Kardinal, der neben Dom Dysmas Platz genommen hatte, blätterte behutsam die Seiten der alten Bücher um, um dem Gebet zu folgen. Der Lettner hinter ihm, der das Chorgestühl der Priestermönche von dem der Laienbrüder trennte, zeichnete im Halbdunkel ein großes Kreuz, das dieser durchdringenden Dunkelheit noch mehr Würde zu verleihen schien.

Der gregorianische Choral der Kartäuser drückt eine Langsamkeit, eine Tiefe, eine sanfte und zugleich raue Frömmigkeit aus. Am Ende der Vesper stimmten die Mönche das große Salve Regina an. Seit dem 12. Jahrhundert stimmen die Kartäuser täglich diese Antiphon zur Jungfrau Maria an. Heute gibt es kaum noch Klöster, in denen alle Tage diese alte Melodie erklingt.

Draußen war die Nacht hereingebrochen und die schwachen Lichter des Klosters hielten nicht länger die Zeit an. Allein das Poltern der Schneeladungen, die von den Dächern fielen, unterbrach die Stille. Nebelschwaden erhoben sich vom Talgrund zu den schwarzen Abhängen, der überwältigenden und wehmütigen Zierde der Berge.

Die Mönche kehrten auf ihre Zellen zurück. Nachdem sie durch den unermesslich langen Kreuzgang rings um den Friedhof geeilt waren, ging ein jeder in sein cubiculum (Gemach) zurück, wo er einen so wichtigen Teil seines Erdenlebens verbrachte. Die Stille der Großen Kartause nahm ihre unantastbaren Rechte wieder ein. Als ich an der Kartengalerie vorbeiging, in der Abbildungen der Kartausen ganz Europas die Wände schmückten, war es leicht zu verstehen, wie viele Niederlassungen der Orden des heiligen Bruno gründen musste, um den Durst so vieler Mönche zu stillen, die den weit vom Lärm der Welt abgeschiedenen Himmel finden wollten.

Während die Welt schläft oder nach Ablenkung sucht, ist das nächtliche Stundengebet das klopfende Herz des Lebens der Kartäuser. Auf der ersten Seite des Antiphonales, das Dom Dysmas vor meiner Ankunft vorbereitet hatte, konnte ich diesen kurzen Text lesen: »Antiphonarium nocturnum, ad usum sacri ordinis cartusiensis« (Nächtliches Antiphonale für den Gebrauch im heiligen Orden der Kartäuser). Es war eine Viertelstunde nach Mitternacht und die Mönche löschten die wenigen Nachtlampen, die noch in der Kirche leuchteten. Eine vollkommene Dunkelheit bedeckte das ganze Heiligtum, als die Kartäuser die ersten Gebete anstimmten. Die Nacht erlaubte, die rote Lampe neben dem Allerheiligsten Sakrament deutlicher denn je wahrzunehmen. Das Knarren des alten Chorgestühls aus Walnussholz schien sich mit den Stimmen der Mönche zu vermischen. Die Psalmen reihten sich im langsamen Rhythmus des gregorianischen Gesangs aneinander, dessen mangelnde Reinheit jemand, der an die benediktinischen Abteien gewöhnt ist, hätte bedauern können. Doch dieses Nachtgebet verbietet ein rein ästhetisches Urteil. Die Liturgie entfaltet sich in einem Halbdunkel, das Gott sucht. Man hört die Stimmen der Kartäuser, ansonsten herrscht vollkommene Stille.

Gegen halb drei Uhr morgens läuteten die Glocken zum Angelus. Die Mönche verließen nacheinander die Kirche. Ist das nächtliche Stundengebet Wahnsinn oder Wunder? In allen Kartausen der Welt bereitet die Nacht den Tag vor und der Tag die Nacht. Nie dürfen wir diesen milden und kraftvollen Satz des heiligen Bruno in seinem Brief an Raoul le Verd vergessen: »Dort gibt Gott seinen Kämpfern den ersehnten Lohn für den harten Kampf: einen Frieden, den die Welt nicht kennt, und die Freude im Heiligen Geist.«

Der Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung wurde tief von den zwei nächtlichen Stundengebeten bewegt, die seinen Aufenthalt prägten. Er teilt mit Isaak dem Syrer diesen schönen Gedanken aus den Abhandlungen über die Askese: »Das nächtliche Gebet ist sehr mächtig, mächtiger als das Gebet, das wir am Tage verrichten. Alle Gerechten haben in der Nacht gebetet und so gegen die Trägheit ihres Leibes und gegen den süßen Schlaf gekämpft. Aus diesem Grund hasst der Satan die Mühen der Nachtwache und bedient sich aller Mittel, um die Asketen von ihrem Werk abzuhalten. Dies sehen wir am Beispiel des heiligen Antonius des Großen, des seligen Paulus, des heiligen Arsenius und auch anderer Wüstenväter. In allen Fällen hielten die Heiligen die Nachtwache durch und triumphierten über die Macht des Teufels. Welcher Einsiedler – selbst wenn er alle anderen Tugenden besessen hätte – sollte nicht als Lump bezeichnet werden, wenn er diese Mühe aufgäbe? Denn die Nachtwache ist das Licht des Gewissens, sie beflügelt den Geist, sie sammelt die Gedanken und durch sie erhebt sich der Verstand und richtet seinen Blick auf das Geistliche. Im Gebet verjüngt sich der Verstand und strahlt mit leuchtendem Glanze auf.«

In der Gedankenführung des Kardinals erwärmt die Nacht das Herz des Menschen. Der Nachtwächter tritt aus sich selbst heraus, um Gott besser zu finden. Die Stille der Nacht ist das beste Mittel, um jede Diktatur des Lärms zu brechen. Wenn Dunkelheit sich auf die Erde herabsenkt, kann die Askese der Stille leuchtende Umrisse annehmen. Das Wort des Psalmisten ist deutlich: »Denke ich [nachts] an Gott, muss ich seufzen; sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. Du lässt mich nicht mehr schlafen; ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. Ich sinne nach über die Tage von einst, ich will denken an längst vergangene Jahre. Mein Herz grübelt bei Nacht, ich sinne nach, es forscht mein Geist« (Ps 77,3–7).3

Vor unserer Abreise wollte der Kardinal sich auf den Friedhof zurückziehen. Wir durchquerten den Kreuzgang, diese langen und großartigen Galerien, durch das Gebet geformte Labyrinthe. Der große Kreuzgang misst 216 Meter von Norden nach Süden, 23 Meter von Osten nach Westen, also ein Rechteck von 478 Metern. Die Gründung dieses gotischen Komplexes reicht ins 12. Jahrhundert zurück; seitdem herrscht dort eine ewige Stille. In den Wüsten der Kartäuser befindet sich der Friedhof in der Mitte des Kreuzgangs.

Die Grabsteine tragen weder Name noch Datum noch Erinnerung. Auf der einen Seite stehen die Steinkreuze für die Generaloberen, auf der anderen die Holzkreuze für die Priestermönche und die Laienbrüder. Die Kartäuser werden ohne Sarg und ohne Grabstein beerdigt; kein Kennzeichen erinnert mehr an ihre Existenz. Ich habe Dom Dysmas gefragt, wo sich die Kreuze der Mönche befänden, die er gekannt hatte und sterben sah. Dom Dysmas wusste es nicht mehr. »Wind und Moos haben schon ihre Arbeit geleistet«, erklärte er. Er konnte nur das Grab von Dom André Poisson wiederfinden, der drei Generationen vor ihm sein Amt bekleidete und im April 2005 gestorben war. Der ehemalige General verschied mitten in der Nacht einsam in seiner Zelle; er ging, um sich zu allen Söhnen des heiligen Bruno und der riesigen Schar der Einsiedler in den Himmel zu begeben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1084 wollen die Kartäuser keine Spuren hinterlassen. Nur Gott zählt. Stat Crux dum volvitur orbis – Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht.

Vor der Abfahrt segnete der Kardinal die Gräber, während die Sonne am klaren, blauen Himmel schien.

Einige Augenblicke später verließen wir die Große Kartause. Der Benediktinermönch, der uns abholte, erklärte: »Sie verlassen das Paradies …«

In dem Buch Die begnadete Angst schreibt Georges Bernanos: »Wenn die Weisen am Ende ihrer Weisheit sind, muss man die Kinder anhören.«4 Die Kartäuser sind Weise und Kinder zugleich.

Während dieses Arbeitsjahres war ein Satz aus dem Tagebuch eines Landpfarrers von Bernanos der sichere Kompass unserer Überlegungen: »Die innere Stille – die Gott gesegnet hat – hat mich nie von den anderen entfernt. Mir scheint, dass sie dann zu mir in die Stille kommen. Ich empfange sie, als wäre es auf der Schwelle meines Hauses. […] Schade, ich kann ihnen nicht mehr als einen unsicheren Zufluchtsort bieten. Aber ich stelle mir die Stille, die in manchen Seelen herrscht, wie weit ausgedehnte Ruheplätze vor. Die armen Sünder am Ende ihrer Kräfte treten hier tastend ein und finden Schlaf. Getröstet brechen sie dann wieder auf, ohne dass sie auch nur eine Erinnerung an das große, unsichtbare Gotteshaus bewahren, in dem sie für einen Augenblick ihre Lasten ablegen konnten.«5

Ebenso beteuerte der Philosoph Joseph Rassam in seiner Schrift Le Silence comme introduction à la métaphysique: »Die Stille ist diese wortlose Sprache des endlichen Wesens in uns, die uns durch ihr eigenes Gewicht umtreibt und unser Sehnen zum Unendlichen hin drängt. Das heißt, dass das Denken nicht aus eigener Kraft zur Annahme Gottes gelangt. Vielmehr müssen wir uns nach dem Licht richten, das Gott uns in seiner zuvorkommenden Liebe schenkt. Das Schweigen, das dieser Aufnahme zugrunde liegt, trägt in sich das Gebet, diese wesentliche Bewegung, in der sich die Seele zu Gott erhebt.«6 Für Joseph Rassam wie für Robert Sarah gilt: »Wenn das Wort den Menschen charakterisiert, dann ist es die Stille, die ihn definiert, denn das Wort erhält seinen Sinn erst in Bezug auf diese Stille.«7 Dies ist die schöne und wichtige Botschaft von Kraft der Stille.

Am 16. April 2013, nur wenige Wochen nach seiner Wahl, erinnerte Papst Franziskus daran: »Die Propheten wurden getötet […] und dann wurden sie verehrt und Denkmäler wurden für sie errichtet – aber erst, nachdem man sie getötet hatte. So zeigt sich der Widerstand gegen den Heiligen Geist.« In dieser Welt kann ein Mensch, der von der Stille spricht, denselben Kreislauf erfahren: Bewunderung, Ablehnung und Verurteilung reihen sich aneinander und lösen sich wieder auf.

Robert Kardinal Sarah hatte in diesem Buch nur einen einzigen Plan, der in diesem Gedanken zusammengefasst wird: »Die Stille ist schwierig, aber sie befähigt den Menschen, sich von Gott führen zu lassen. Aus der Stille wächst die Stille. Durch den stillen Gott können wir zur Stille gelangen. Und der Mensch ist immer wieder überrascht von dem Licht, das daraus hervorgeht. Die Stille ist wichtiger als jedes andere menschliche Werk. Denn in ihr drückt sich Gott aus. Die wahre Revolution kommt aus der Stille; sie führt uns zu Gott und den anderen, um uns in deren demütigen und großzügigen Dienst zu stellen« (Gedanke 68).

Welche Tugend erhofft sich Kardinal Sarah aus der Lektüre dieses Buches? Die Demut. Aus dieser Sichtweise kann er sich den Weg von Kardinal Rafael Merry del Val zu eigen machen. Nach dessen Rückzug von den öffentlichen Angelegenheiten der Kirche hatte der ehemalige Staatssekretär des heiligen Pius X. eine schöne Litanei der Demut komponiert, die er täglich nach der Zelebration der heiligen Messe betete:

»O Jesus! Sanft und demütig von Herzen,

Bilde mein Herz nach Deinem Herzen.

Von meinem eigenen Willen, befreie mich, o Jesus.

Von dem Wunsch, geschätzt zu werden, befreie mich, o Jesus.Von dem Wunsch, geliebt zu werden, befreie mich, o Jesus.Von dem Wunsch, erhoben zu werden, befreie mich, o Jesus.Von dem Wunsch, geehrt zu werden, befreie mich, o Jesus.Von dem Wunsch, gelobt zu werden, befreie mich, o Jesus.Von dem Wunsch, bevorzugt zu werden, befreie mich, o Jesus.Von dem Wunsch, um Rat gefragt zu werden, befreie mich, o Jesus.

Von dem Wunsch, Zustimmung zu finden, befreie mich, o Jesus.

Von dem Wunsch, verstanden zu werden, befreie mich, o Jesus.

Von dem Wunsch, aufgesucht zu werden, befreie mich, o Jesus.

Vor der Furcht, erniedrigt zu werden, befreie mich, o Jesus.Vor der Furcht, verachtet zu werden, befreie mich, o Jesus.Vor der Furcht, getadelt zu werden, befreie mich, o Jesus.Vor der Furcht, verleumdet zu werden, befreie mich, o Jesus.Vor der Furcht, vergessen zu werden, befreie mich, o Jesus.Vor der Furcht, ausgelacht zu werden, befreie mich, o Jesus.

Vor der Furcht, verdächtigt zu werden, befreie mich, o Jesus.Vor der Furcht, Unrecht zu erfahren, befreie mich, o Jesus.

Vor der Furcht, alleingelassen zu werden, befreie mich, o Jesus.

Vor der Furcht, abgewiesen zu werden, befreie mich, o Jesus.

Dass andere mehr geliebt werden als ich –Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen.

Dass andere höher geschätzt werden als ich –Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen.

Dass andere Lob erhalten und ich übersehen werde –Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen.

Dass andere auserwählt werden und ich leer ausgehe –

Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen.

Dass andere mir in allem vorgezogen werden –Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen.

Dass andere heiliger werden als ich,vorausgesetzt, dass ich so heilig werde, wie ich soll –Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen.

Dass ich arm und unbekannt bin –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass ich körperlich und geistig unvollkommen bin –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass niemand an mich denkt,

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass ich die niedrigsten Arbeiten erfüllen soll –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass sich niemand von mir helfen lässt –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass niemand um meinen Rat fragt –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass ich auf dem letzten Platz bleibe –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass mir nie jemand ein Kompliment macht –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Dass ich immer wieder getadelt werde –

Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen.

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden,

denn ihnen gehört das Himmelreich.«

Rom, 2. September 2016

I

Die Stille gegen den Lärm der Welt

»In der Stille geschehen ja die großen Dinge. Nicht im Lärm und Aufwand der äußeren Ereignisse, sondern in der Klarheit des inneren Sehens, in der leisen Bewegung des Entscheidens, im verborgenen Opfern und Überwinden: wenn das Herz durch die Liebe berührt, die Freiheit des Geistes zur Tat gerufen und sein Schoß zum Werk befruchtet wird. Die leisen Mächte sind die eigentlich starken. Auf das stillste aller Geschehnisse, auf jenes, das still ist von Gott her, allem Zudrang entrückt, wollen wir jetzt unseren Sinn richten.«8

Romano Guardini

NICOLAS DIAT: In seinem Buch Voix cartusienne schreibt der Kartäusermönch Dom Augustin Guillerand mit Recht, dass »die Einsamkeit und die Stille Bewohner der Seele sind. Die Seele, die diese Eigenschaften besitzt, nimmt sie überall hin mit. Die Seele, die sie nicht hat, findet sie nirgends. Um in die Stille einzugehen, reicht es nicht, die Bewegung der Lippen und der Gedanken einzustellen. Dies ist nur Schweigen, also eine Bedingung für die Stille, aber nicht die Stille selbst. Die Stille ist ein Wort, die Stille ist ein Gedanke. Sie ist ein Wort und ein Gedanke, in dem alle Worte und alle Gedanken vereinigt werden.«9 Wie kann man diesen tiefsinnigen Gedanken verstehen?

ROBERT KARDINAL SARAH:

(1) Es stellt sich eine große Frage: Wie kann der Mensch wahrhaft Abbild Gottes sein? Er muss in die Stille gehen.

Weil Gott selbst in einer großen Stille wohnt, ist der Mensch dem Himmel näher, wenn er sich in die Stille begibt, mehr noch: Er lässt Gott in sich wirken.

Wir können Gott nur in der ewigen Stille begegnen, wo Er selbst wohnt. Haben Sie schon einmal die Stimme Gottes gehört, wie Sie die meine hören?

Die Stimme Gottes ist still. Im Grunde genommen muss auch der Mensch danach streben, selbst Stille zu werden. Über Adam im Paradies schreibt der heilige Augustinus: »Vivebat fruens Deo, ex quo bono erat bonus« (Er lebte in der Freude an Gott und aus diesem Gut floss seine eigene Güte)10. Durch ein Leben mit und in dem stillen Gott werden wir selbst still. In seinem Buch Ich will Gott schauen schreibt Pater Marie-Eugène vom Kinde Jesus: »Für den geistlich Fortgeschrittenen, der Gott verkostet hat, sind Gott und die Stille identisch. Denn Gott redet in der Stille und die Stille allein scheint Gott ausdrücken zu können. Um Gott zu finden, muss der Gottsucher also in die eigenen, verschwiegensten Tiefen hinabsteigen, in jene verborgenen Regionen, in die keine Störung mehr eindringen kann. Und wenn er es so weit gebracht hat, wird er eifersüchtig bemüht sein, dieses Schweigen, das ihm Gott schenkt, zu wahren und es namentlich gegen Störungen vonseiten seiner eigenen Fähigkeiten zu verteidigen.«11

(2) Die Stille ist dem Herzen des Menschen wesensgemäß, denn Gott wohnt im Innersten einer jeden Person. Gott ist die Stille und diese göttliche Stille wohnt im Menschen. In Gott sind wir untrennbar mit der Stille verbunden. Mit Recht kann also die Kirche lehren, dass die Menschheit Tochter eines stillen Gottes ist – denn die Menschen sind Kinder der Stille.

(3) Gott trägt uns und wir leben jeden Augenblick mit Ihm, wenn wir die Stille wahren. Nichts lässt uns Gott besser erkennen als Seine im Innersten unseres Wesens eingeprägte Stille. Wie sollen wir Gott finden, wenn wir diese Stille nicht einüben? Die Menschen reisen gerne, sie wollen schaffen und entdecken. Aber sie bleiben außerhalb ihrer Selbst, weit weg von Gott, der ganz still in ihrer Seele wohnt. Ich möchte daran erinnern, wie wichtig es ist, die Stille einzuüben, um wahrhaftig bei Gott zu sein. Der heilige Paulus erklärt in Bezug auf das Buch Deuteronomium, dass wir Gott nicht finden, wenn wir Meere überqueren, da Er ja in unseren Herzen wohnt: »Die Glaubensgerechtigkeit aber spricht: Sage nicht in deinem Herzen: Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das hieße: Christus herabholen. Oder: Wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das hieße: Christus von den Toten heraufführen. Was also sagt sie? Das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen; denn wenn du mit deinem Mund bekennst: ›Jesus ist der Herr‹ und in deinem Herzen glaubst: ›Gott hat ihn von den Toten auferweckt‹, so wirst du gerettet werden« (Röm 10,6–9; Dtn 30,12–14.16).

(4) Die göttlichen Gnaden ergießen sich über die Menschen durch das Hören und stille Wiederkäuen der Heiligen Schrift. Nicht im Durchreisen ferner Länder oder Überqueren von Meeren und Kontinenten, allein im Glauben können wir Gott finden und schauen. In Wahrheit erreichen wir Gott, wenn wir viele Stunden die Heilige Schrift betrachten, nachdem wir allen Versuchungen des Fürsten dieser Welt widerstanden haben.

Dom Augustin Guillerand spricht es unmittelbar aus: Was die Menschen in ihrem Inneren besitzen, finden sie nirgendwo anders. Wenn die Stille nicht im Menschen lebt und wenn die Einsamkeit kein Zustand ist, in dem der Mensch sich formen lässt, lebt das Geschöpf ohne Gott. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Gott gegenwärtiger ist als im Herzen des Menschen. Dieses Herz ist wahrhaft die Wohnung Gottes, ein Tempel der Stille.

(5) Kein Prophet ist Gott jemals begegnet, ohne sich in Einsamkeit und Stille zurückzuziehen. Mose, Elija und Johannes der Täufer sind Gott in der großen Stille der Wüste begegnet. Auch heute suchen die Mönche Gott in der Einsamkeit und in der Stille. Ich spreche nicht allein von einem entlegenen Ort, sondern von einem innerlichen Zustand. Es genügt auch nicht, zu schweigen. Man muss selbst Stille werden.

Denn noch vor der Wüste, der Einsamkeit und der Stille ist Gott schon im Menschen. Die wahrhafte Wüste ist in unserem Inneren, in unserer Seele.

Von diesem Bewusstsein getragen, können wir begreifen, dass die Stille unbedingt notwendig ist, um Gott zu finden. Der Vater wartet auf Seine Kinder in ihren eigenen Herzen.

(6) Um Gott zu finden, müssen wir dem inneren Sturm entkommen. Trotz der Unruhen, dem alltäglichen Treiben und den oberflächlichen Vergnügungen bleibt Gott still gegenwärtig. Er ist in uns wie ein Gedanke, ein Wort, eine Gegenwart, deren geheime Quellen in Gott selbst verborgen sind, unerreichbar für menschliche Blicke.

Die Einsamkeit ist der beste Zustand, um die Stille Gottes zu vernehmen. Für den, der die Stille finden möchte, ist die Einsamkeit der Berg, den es zu besteigen gilt. Wenn ein Mensch sich zurückzieht und in ein Kloster eintritt, begehrt er als Erstes, die Stille zu finden. Und dennoch liegt das Ziel seiner Suche in ihm selbst. Schon jetzt wohnt die stille Gegenwart Gottes in seinem Herzen. Die Stille, nach der wir vage streben, befindet sich in unserem eigenen Herzen und enthüllt uns Gott.

Leider verdrängen die irdischen Mächte, die den modernen Menschen beeinflussen wollen, systematisch die Stille.

Ich wage zu behaupten, dass die falschen Priester der Moderne, die der Stille den Krieg ansagen, den Kampf bereits verloren haben. Denn wir können still bleiben inmitten der größten Wirrnisse und Unruhen, inmitten der Reizüberflutung dieser höllischen Apparaturen des digitalen Zeitalters, die zum Funktionalismus und Aktivismus verleiten, indem sie uns jeder transzendenten Ebene und jedem Innenleben entreißen.

Für viele Mystiker ist die Schöpferkraft der Einsamkeit und der Stille vergleichbar mit dem Schöpferwort Gottes bei der Erschaffung der Welt. Wie erklären Sie dieses große Geheimnis?

(7) Das Wort ist nicht nur ein Laut; es ist eine Person, eine Gegenwart. Gott ist das Ewige Wort, der logos. Das betont der heilige Johannes vom Kreuz in seinen Maximen, wenn er schreibt: »Der ewige Vater hat ein einziges Wort gesprochen: Es ist Sein Sohn. Er sagt es immer wieder und in einer immerwährenden Stille. In der Stille der Seele kann es gehört werden.«12 Das Buch der Weisheit deutet eben diese Auslegung an in Bezug auf die Art und Weise, wie Gott eingriff, um Sein auserwähltes Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft zu befreien. Diese unvergessliche Tat ereignete sich nachts: »Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Thron herab« (Weish 18,14–15). Später wird dieser Vers von der christlichen Tradition der Liturgie als Vorausbild für die stille Menschwerdung des Ewigen Wortes in der Krippe in Betlehem gedeutet. Auch der Hymnus der Darstellung des Herrn im Tempel verkündet diese Ankunft: »Wer unter uns könnte verstehen, was dort ohne Lärm entstanden ist, das Opfer des Weizenkorns?«13 Der heilige Johannes Chrysostomos drückt es in seinen Predigten über das Evangeliumdes heiligen Matthäus noch deutlicher aus: »Dass er [Jesus Christus] also aus unserem Geschlecht und aus unserem Fleisch stammt und aus dem jungfräulichen Mutterschoß geboren wurde, ergibt sich klar aus diesen und aus vielen anderen Gründen. Das ›Wie‹ aber ist noch nicht klar. Versuche also auch du nicht, es zu verstehen, sondern glaube einfach, was dir geoffenbart wurde, und grüble nicht dem nach, was dir geheim gehalten wurde.«14

(8) Gott verwirklicht alles, handelt in allen Umständen und schenkt alle unsere inneren Umwandlungen. Aber Er vollbringt es, während wir in Sammlung und Stille auf Ihn warten.

Nicht in Tumult und Lärm, sondern in der Stille tritt Gott in das tiefste Innere unseres Wesens ein. In seinem Buch Ich will Gott schauen schreibt Pater Marie-Eugène vom Kinde Jesus mit Recht: »Dieses göttliche Gesetz mag uns überraschen. Denn es steht in offensichtlichem Gegensatz zu unserer Erfahrung auf dem Gebiete der Naturgesetze. Hienieden ist jede tiefere Umgestaltung, jede äußere Veränderung mit einer gewissen Unruhe und mit Geräusch verbunden. Der Fluss z. B. kann sein Ziel, den Ozean, nur infolge der Bewegung seiner Wellen, die schäumen und brausen, erreichen.«15 Betrachten wir die großen Werke, die mächtigsten Handlungen, die außergewöhnlichsten und durchschlagendsten inneren Umwandlungen, die Gott vollbringt, so werden wir feststellen, dass Er in Stille wirkt. Die Taufe vollbringt ein wunderbares Werk in der Seele des Menschen, der dieses Sakrament im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes empfängt. Der Neugetaufte wird in den Namen der Dreifaltigkeit eingetaucht, er wird hineingenommen in den dreifaltigen Gott. Ein neues Leben wird ihm geschenkt, das ihm erlaubt, die Taten der Kinder Gottes zu vollbringen. Wir haben das Wort des Priesters gehört: »Ich taufe dich …«, wir haben gesehen, wie das Wasser über die Stirn des Kindes floss; aber wir haben nichts wahrgenommen von diesem Eintauchen in das innerste Leben der Dreifaltigkeit, von den Gnaden und der Neuschöpfung, die durch das persönliche Handeln des allmächtigen Gottes gewirkt werden. Gott hat in Stille Sein Wort in die Seele gesprochen. In derselben stillen Dunkelheit ereignen sich im Allgemeinen die weiteren Entwicklungen der Gnade.

(9) Im Juni 2012 erklärte Benedikt XVI. während einer außergewöhnlichen lectio divina in der Lateranbasilika die Wirklichkeit und den tiefen Sinn der Taufe: »Wir haben gerade gehört, dass die letzten Worte des Herrn auf dieser Erde an seine Jünger lauteten: ›Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes‹ (Mt 28,19). Macht Menschen zu Jüngern und tauft! […] Warum ist es notwendig, getauft zu sein? […] Eine erste Tür öffnet sich, wenn wir diese Worte des Herrn aufmerksam lesen. Die Wahl des Wortes ›im Namen des Vaters‹ im griechischen Text ist von großer Bedeutung: Der Herr sagt ›eis‹ und nicht ›en‹, das heißt nicht ›im Namen‹ der Trinität – wie wir sagen, dass ein Vizepräfekt ›im Namen‹ des Präfekten, ein Gesandter ›im Namen‹ der Regierung spricht: Nein. Er sagt: ›eis to ónoma‹, das heißt, ein Eintauchen in den Namen der Dreifaltigkeit, eine gegenseitige Durchdringung des Wesens Gottes und unseres Wesens, ein tiefes Eingetauchtsein in den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so wie z. B. in der Ehe zwei Personen ein Fleisch werden, eine neue, einzige Wirklichkeit mit einem einzigen, neuen Namen werden. […] Getauft zu sein, heißt also, mit Gott verbunden zu sein; in einer einzigen, neuen Existenz gehören wir zu Gott, wir sind in Gott selbst eingetaucht.«

Analog verhält es sich mit der Priesterweihe. In der Stille wird ein Mann durch das Sakrament der Weihe nicht nur ein »alter Christus«, ein anderer Christus, sondern wird vielmehr »ipse Christus«, Christus selbst. In diesem Augenblick geschieht nichts Äußerliches, aber in der Stille, in der Tiefe des Wesens geschieht eine wirkliche und wahrhaftige Entsprechung mit Christus. Der heilige Ambrosius ermahnt in seiner Abhandlung über die Mysterien: »Dort hast du den Leviten, hast du den Priester, hast du den Bischof gesehen. Sieh nicht auf die leiblichen Gestalten, sondern auf die Gnade der Geheimnisse!«16 Äußerlich bleiben wir Priester arme Sünder; aber in Wahrheit werden wir gleichsam wesensverwandelt und umgestaltet zu Christus selbst. Während der Wandlung in der heiligen Messe nimmt der Priester die Rolle Christi ein.

(10) Die Transsubstantiation von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, welche die unglaublichste und wunderbarste Verwandlung ist, vollzieht sich in größter, heiliger Stille. Wir hören den Priester die Wandlungsworte sprechen, doch das Wunder der Transsubstantiation ist für uns nicht wahrnehmbar wie alle herausragenden Werke Gottes. Die Stille ist das Gesetz der göttlichen Pläne.

(11) Das Wesen Gottes ist in uns seit dem Beginn unserer Existenz in einer absoluten Stille gegenwärtig. Und in seiner eigenen Stille kann der Mensch mit dem Wort in Verbindung treten, das im Grunde seines Herzens wohnt. In der Wüste sprechen wir nicht. Wir lauschen in Stille; der Mensch tritt ein in die Stille, die Gott ist.

Wie kann die Stille in ihrer einfachsten Bedeutung, d. h. in der Stille des Alltags, definiert werden? Laut Wörterbuch ist die Stille »die Haltung einer Person, die nicht spricht«. Sie bezeichnet einen »Zustand, der dadurch geprägt ist, dass [plötzlich] kein lautes Geräusch, kein Ton mehr zu hören ist«.17 Kann die Stille nur durch Negation ausgedrückt werden? Ist die Abwesenheit von Worten, Lärm und Geräuschen immer Stille? Ist es zudem nicht paradox, im alltäglichen Leben von Stille »sprechen« zu wollen?

(12) Die Stille ist keine Abwesenheit. Sie ist im Gegenteil Ausdruck einer Gegenwart, der intensivsten Gegenwart. Dass die Stille in der modernen Gesellschaft in Verruf geriet, ist Symptom einer schweren und beunruhigenden Krankheit. Die wahren Fragen des Lebens stellen sich in der Stille. Das Blut fließt geräuschlos durch unsere Adern und unseren Herzschlag können wir nur in der Stille vernehmen.

(13) In seiner Predigt am 4. Juli 2010, anlässlich des 800. Jahrestages der Geburt des heiligen Papstes Coelestin V., betonte Benedikt XVI. mit Nachdruck, dass wir »in einer Gesellschaft [leben], in der es den Anschein hat, dass jeder Raum, jeder Augenblick mit ›Initiativen‹, Aktivitäten, Geräuschen erfüllt werden muss; oft bleibt nicht einmal die Zeit, einander zuzuhören und miteinander zu sprechen. Liebe Brüder und Schwestern, fürchten wir uns nicht, es um uns und in uns still werden zu lassen, wenn wir fähig sein wollen, nicht nur die Stimme Gottes wahrzunehmen, sondern auch die Stimme dessen, der uns nahesteht, die Stimme der anderen.« Benedikt XVI. und der heilige Johannes Paul II. haben der Stille oft eine positive Bedeutung beigemessen. Die Stille ist nämlich in Vereinigung mit Einsamkeit und Wüste keineswegs eine Abkapselung, Leere oder Verschwiegenheit, ebenso wie ein wahres Wort kein Geplapper ist, sondern notwendig, um Gott, dem Nächsten und sich selbst gegenwärtig zu sein.

Wie kann man die äußere Stille verstehen? »Gott ist ein Freund der Stille. Seht, wie die Bäume, die Blumen, das Gras in einer tiefen Stille wachsen, wie Sterne, Mond und Sonne in der Stille auf- und untergehen«, sagte die heilige Mutter Teresa von Kalkutta einmal poetisch.

(14) Über den eigentümlichen Wert der Stille im Alltag belehrt uns auf nachdrückliche Weise die Episode vom Besuch Jesu bei Marta und Maria, wie sie der heilige Lukas berichtet (Lk 10,38–42): »Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen« (Lk 10,41). Jesus wirft Marta nicht ihre Arbeit in der Küche vor – es war ja notwendig, dass sie das Essen zubereitete –, sondern ihre zerstreute innere Haltung, die durch ihren Ärger gegenüber ihrer Schwester zum Vorschein kommt. Seit Origenes tendieren einige Kommentatoren dazu, den Kontrast zwischen den zwei Frauen zu verschärfen. Auf der einen Seite das Bild eines aktiven, allzu zerstreuten Lebens, auf der anderen Seite das kontemplative Leben in Stille, Zuhören und innerem Gebet. In Wirklichkeit scheint Jesus die Umrisse einer geistigen Pädagogik zu skizzieren: Wir müssen stets darauf achten, zuerst Maria zu sein, bevor wir zur Marta werden. Ansonsten riskieren wir, wahrhaft in Aktivismus und geschäftigem Treiben zu versinken, dessen unangenehme Folgen in der Erzählung des Evangeliums deutlich sichtbar werden: Panik, die Angst, als Einzige zu arbeiten, eine zerstreute innere Haltung, der Ärger Martas über ihre Schwester, das Gefühl, dass Gott uns alleinelässt, ohne wirksam einzugreifen. Also wendet sich Jesus an Marta und sagt: »Maria hat das Bessere gewählt« (Lk 10,42). Er erinnert sie daran, wie wichtig es ist, dass die Seele ruhig werde und still (vgl. Ps 131,2), um in das Herz zu hören. Liebevoll wird Marta von Jesus eingeladen, innezuhalten, um zu ihrem Herzen zurückzukehren, dem Ort, wo die stille Zärtlichkeit Gottes aufgenommen werden und Bestand haben kann, von der ihre Aktivität, der sie sich voller Unruhe hingegeben hatte, sie wegführte. Jeder Handlung muss ein intensives Leben des Gebetes, der Betrachtung, der Suche und des Hörens auf den Willen Gottes vorausgehen. In seinem Apostolischen Schreiben Novo Millennio Ineunte schreibt der heilige Johannes Paul II.: »Wichtig ist jedoch, dass alles, was wir uns mit Gottes Hilfe vornehmen, tief in der Betrachtung und im Gebet verwurzelt ist. Unsere Zeit ist in ständiger Bewegung, die oft den Zustand der Ruhelosigkeit erreicht, mit der Gefahr des ›Machens um des Machens willen‹. Dieser Versuchung müssen wir dadurch widerstehen, dass wir versuchen zu ›sein‹, bevor wir uns um das ›Machen‹ mühen.« Dieses ist der innige und beständige Wunsch des Mönchs. Aber es ist auch das tiefste Verlangen eines jeden, der den Ewigen sucht. Denn in der Tat kann der Mensch Gott nur in der Stille finden und in der Einsamkeit, der inneren wie der äußeren.

(15) Je mehr wir mit Ruhm und Ehren versehen werden, je mehr Würde wir verliehen bekommen, je mehr wir mit öffentlichen Aufgaben, mit Ansehen und zeitlichen Ämtern betraut werden, als Laien, Priester oder Bischöfe, desto mehr müssen wir in der Demut wachsen und die geistige Dimension unseres inneren Lebens pflegen, indem wir ständig das Angesicht Gottes im mündlichen, betrachtenden und inneren Gebet und in der Askese suchen. Es kann vorkommen, dass ein guter und frommer Priester, wenn er einmal zur Bischofswürde erhoben wurde, schnell in Mittelmäßigkeit und in Sorgen über die weltlichen Angelegenheiten fällt. Belastet durch das Gewicht seiner ihm anvertrauten Ämter, getrieben von der Sorge zu gefallen, besorgt um seine Macht, seine Autorität und die materiellen Bedürfnisse seines Amtes, gerät er allmählich außer Atem. In seinem Wesen und seinen Handlungen wird der Wunsch nach Aufstieg und Ansehen deutlich und ein geistiger Verfall. Dies schadet ihm und der Herde, zu deren Hirte ihn der Heilige Geist eingesetzt hat, um die Kirche Gottes zu weiden, die Er sich durch das Blut Seines Sohnes erkauft hat. Wir alle laufen Gefahr, von den Angelegenheiten und Sorgen dieser Welt erdrückt zu werden, wenn wir unser inneres Leben, das mündliche und betrachtende Gebet, das tägliche Zwiegespräch mit Gott und die Askese vernachlässigen, die für jeden Kontemplativen notwendig ist und jeden, der den ewigen Gott schauen und mit Ihm leben möchte.

(16) Denken wir an das, was der heilige Gregor der Große in seinem Brief an Theoctista, die Schwester des byzantinischen Kaisers Flavius Mauritius Tiberius, schreibt. Konfrontiert mit der Spannung zwischen klösterlichem Leben und päpstlichem Amt mit all seinen sozialen und politischen Einflüssen, legte er mit Bitterkeit seine Schwierigkeiten dar, Kontemplation und Aktion in Einklang zu bringen. In dem Brief, der sich im Registrum Epistolarum, dem Werk seiner gesammelten Briefe, befindet, schreibt er Folgendes: »Ich habe die erhabenen Freuden meiner Einsamkeit verloren, bin innerlich in Verfall geraten und scheine nur nach außen emporgekommen zu sein. Deshalb beweine ich mich als von dem Antlitz des Schöpfers vertrieben. Denn täglich war ich bemüht, mich über Welt und Fleisch zu erheben, alle nur sinnlichen Vorstellungen von dem Auge des Geistes fernzuhalten und die himmlischen Freuden geistig zu schauen. […] Schon beeilte ich mich, mit Maria bei den Füßen des Herrn zu sitzen und die Worte seines Mundes aufzufassen, und siehe, da muss ich mit Marta vor der Türe Dienste leisten und mir mit vielem zu schaffen machen. […] ›Du hast sie gestürzt, da sie erhoben wurden‹ (Ps 73,18). Es heißt nicht: ›Du hast sie gestürzt, nachdem sie erhoben waren‹, sondern: ›da sie erhoben wurden‹, denn alle verkehrten Seelen kommen innerlich zu Fall, während sie mit vergänglicher Ehre bekleidet und äußerlich sich zu heben scheinen. […] Indessen gibt es doch viele, welche ihre äußeren Beförderungen so zu benutzen verstehen, dass sie keinerlei innerlichen Schaden in Folge derselben erleiden. Darum heißt es: ›Gott verwirft die Mächtigen nicht, da er selbst mächtig ist‹ (Ijob 36,5).«18 Der heilige Gregor unterstreicht den Kontrast, in dem er lebt; er möchte das kontemplative und das aktive Leben in Einklang bringen, wie es in Marta und Maria symbolisiert ist. Die starke Spannung zwischen Stille, klösterlichem Frieden und seinen neuen zeitlichen Ämtern konnte nur durch eine Intensivierung des inneren Lebens und eine tiefe Beziehung zu Gott gelöst werden.

(17) Ebenso kommentiert der heilige Bruno in einem Brief an Raoul le Verd mit der ihm eigenen Zartheit den heiligen Lukas: »Welchen Nutzen und welche göttliche Freude die Einsamkeit und die Stille der Wüste denen bringen, die sie lieben, können allein jene ermessen, die sie erfahren haben. Denn dort können sich starke Männer, sooft sie es wünschen, sammeln, in sich selbst ruhen, eifrig die Keime der Tugend pflegen und fröhlich die Früchte des Paradieses genießen. Dort bemüht man sich, diesen klaren Blick zu erlangen, der den göttlichen Bräutigam in Liebe für sich gewinnt und durch dessen Reinheit Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut werden kann. Dort gibt man sich einer ausfüllenden Aufgabe hin und ruht in einer beschaulichen Tätigkeit. Dort gibt Gott Seinen Kämpfern den ersehnten Lohn für den harten Kampf: einen Frieden, den die Welt nicht kennt, und die Freude im Heiligen Geist. Dies ist der bessere Teil, den Maria gewählt hat und der ihr nicht genommen werden sollte. Wie sehne ich mich danach, geliebter Bruder, dass du von dieser göttlichen Liebe brennst. Dass diese Liebe dein Herz ergreifen möge und dir der lügnerische und verführerische Ruhm dieser Welt sehr bald elend erscheine. Denn was könnte mehr gegen den Verstand, die Gerechtigkeit und die Natur selbst sein, als das Geschöpf dem Schöpfer vorzuziehen und vergängliche Güter mehr zu verfolgen als ewige? Doch die Liebe Gottes ist sinnvoller und um eben so viel gerechter. Denn was könnte gerechter, sinnvoller, natürlicher und für den Menschen passender sein, als das Gute zu lieben? Und was ist annähernd so gut wie Gott? Mehr noch: Gibt es ein anderes wahres Gut außer Gott? Daher entbrennt die geheiligte Seele, die in gewissem Maß dieses Gut, diese Herrlichkeit und diesen unvergleichlichen Glanz erlebt hat, in dieser göttlichen Liebe und ruft aus: ›Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen?‹ (Ps 42,3).« Die Sehnsucht, Gott zu schauen, zwingt uns, die Einsamkeit und die Stille zu lieben. Denn in der Stille wohnt Gott. Er hüllt sich in die Stille.

Zu allen Zeiten war diese Erfahrung eines inneren Lebens und einer innigen Liebesbeziehung zu Gott unumgänglich, um das wahre Glück zu finden.

(18) Im täglichen Leben, sei es das Leben eines Laien oder Geistlichen, ist eine äußere Stille unerlässlich. Thomas Merton schrieb im Das Zeichen des Jonas:»Äußere Stille ist besonders notwendig in einer Welt, die so voll ist von Lärm und leerem Gerede. Als Protest und Gegengift gegen die ›Sünde‹ des Lärms. Nun ist die Stille keine Tugend und der Lärm keine Sünde. Aber der Tumult und die Verwirrung und der ständige Lärm, die die moderne Gesellschaft beherrschen, sind gleichwohl Ausdruck ihrer größten Sünden – ihrer Gottlosigkeit, ihrer Orgien moralischer Verworfenheit, ihrer Arroganz gegen das Ewige, ihrer Verzweiflung. Eine Welt der Propaganda, der endlosen Streitigkeiten, des Geschimpfes, des Kritizismus oder einfach des Geschwätzes ist eine Welt, für die es sich nicht zu leben lohnt. Katholiken, die sich mit dieser Art von Lärm verbinden, die in das Babel der Zungen eintreten, werden bis zu einem gewissen Grade Verbannte aus der Stadt Gottes. Die Messe wird Trubel und Verwirrung. Spannung – Geschwätz. Alles Gebet wird äußeres und inneres Geräusch – seelenloses und hastiges Wiederholen des Rosenkranzes.«19